Dominique Dufour de Pradt

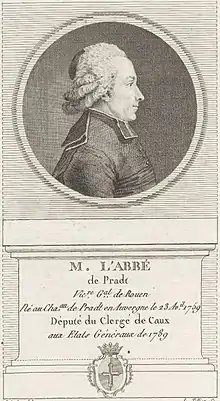

Dominique Frédéric Dufour de Pradt, né le à Allanche, en Auvergne, et mort le à Paris, est un prélat, diplomate et historien des relations internationales. On lui trouve comme nom complet Dominique-Georges-Frédéric de Riom de Prolhiac de Fourt, baron de Pradt.

| Dominique Dufour de Pradt | |

| |

| Biographie | |

|---|---|

| Naissance | Canton d'Allanche |

| Ordination sacerdotale | |

| Décès | Paris |

| Évêque de l'Église catholique | |

| Ordination épiscopale | |

| Archevêque de Malines | |

| – | |

| Évêque de Poitiers | |

| – | |

| Autres fonctions | |

| Fonction laïque | |

| Député aux États généraux de 1789 Ambassadeur Grand chancelier de la Légion d'honneur Sénateur |

|

| (en) Notice sur www.catholic-hierarchy.org | |

Il est évêque de Poitiers en 1805, puis archevêque de Malines en 1809, aumônier de Napoléon Ier, ambassadeur de France à Varsovie en 1812, grand chancelier de la Légion d’Honneur en 1814, sénateur de l'Empire.

Biographie

Dominique-Georges-Frédéric de Riom de Paulhiac de Fourt de Pradt est le fils de Louis Barthélémy Isaac Dufour, baron de Pradt, chevalier de l'ordre de Saint-Louis, de Madeleine de Lastic-Fournels. Sa mère est la sœur de Mgr Dominique de Lastic de Fournels et la nièce du cardinal Dominique de La Rochefoucauld.

Dufour de Pradt entra dans les ordres, et devint grand vicaire de son parent, cardinal de la Rochefoucauld, archevêque de Rouen.

États généraux de 1789

Très apprécié dans la société aristocratique, l'abbé de Pradt fut élu, le , député du clergé du bailliage de Caux à Caudebec aux États généraux de 1789. Il se montra opposé à la réunion de son ordre et siégea dans la Constituante parmi les députés les plus hostiles au nouvel ordre de choses. Évitant de paraître à la tribune de l'Assemblée, il lança fréquemment de sa place, à l'appui des discours de Maury et de Cazalès, de véhémentes interruptions ou d'amers sarcasmes. Il signa les diverses protestations de la minorité ; puis, pressentant les dangers personnels que son attitude pouvait lui faire courir, il se hâta d'émigrer à la fin de la session, et s'établit à Hambourg, où il collabora au journal d’Amable de Baudus, le Spectateur du Nord.

En 1798, il publia dans cette ville, sous le voile de l'anonymat, un premier ouvrage intitulé : Antidote au Congrès de Rastadt, où le gouvernement républicain de la France était violemment pris à partie ainsi que les puissances qui traitaient avec lui. L'Antidote fut peu lu et ne produisit qu'un médiocre effet en France, mais il eut plusieurs éditions en Allemagne. Deux ans plus tard, l'auteur fit paraître, toujours sans y attacher son nom, une brochure intitulée : La Prusse et la neutralité. Le système politique de cette puissance était fortement blâmé par l'abbé de Pradt, qui conseillait à tous les monarques de l'Europe de former contre la première République française une nouvelle et définitive coalition.

Premier aumônier de Napoléon Ier

Cependant, après le coup d'État du 18 brumaire, il exprima le désir de rentrer en France : par l'entremise de son parent, le général Duroc, depuis maréchal du palais de Napoléon Ier, l'abbé de Pradt obtint l'autorisation de revenir à Paris et fut présenté au premier Consul. La conversation spirituelle et animée de l'abbé, des éloges adroits et l'apparence d'un entier dévouement, dont, d'ailleurs, le général Duroc se portait garant, séduisirent Bonaparte qui nomma d'abord l'abbé de Pradt son premier aumônier et qui le combla ensuite de faveurs.

Opposition à l'esclavage

Il s'engage contre le rétablissement de l'esclavage par Napoléon après son coup d'Etat de 1799, quand la « la censure et la propagande officielle »[1] du nouveau régime « imposent une idéologie massivement inégalitaire »[1], à une opinion publique souvent hostile, selon les rapports de police, via de nombreux articles de presse, brochures et gros ouvrages souhaitant rejeter l'apport des Lumières, « ouvertement au profit de théories pseudoscientifiques visant à classer et hiérarchiser »[1] les « races » humaines, « tout en proclamant hautement la vocation » des « êtres supérieurs » à « civiliser » les autres hommes[1], selon les analyses détaillées des publications de l'époque réunies par l'historien Yves Benot dans un livre de 1992[2]. Au même moment se manifeste la persistance de « pôles de résistance »[1] - [2] à la censure, émanant d'anti-esclavagistes, pas seulement les plus connus comme l'abbé Henri Grégoire mais aussi d'autres libéraux plus modérés incluant aussi Amaury Duval, Pierre-Louis Ginguené, Jean-Baptiste Say, Joseph-Marie de Gérando et Antoine Destutt de Tracy[1] - [2].

Baron de l'Empire

Après avoir assisté au couronnement de l'Empereur en , l'abbé de Pradt reçut le titre de baron de l'Empire, avec une gratification de 40 000 francs, fut élevé au siège épiscopal de Poitiers (24 frimaire an XII), et sacré par le pape Pie VII en personne, le . Le nouvel évêque n'en resta pas moins attaché à Napoléon en qualité de premier aumônier. Il se plaisait alors à dire à ceux qui le félicitaient sur sa faveur et ses dignités, qu'il était en effet devenu « l'aumônier du dieu Mars ». Il accompagna l'Empereur à Milan, lorsque celui-ci se fit couronner roi d'Italie, et officia pontificalement à cette cérémonie. En 1808, il l'accompagna encore à Bayonne, et se trouva chargé de négociations délicates avec les ministres espagnols. Le dernier résultat de ces conférences, en privant momentanément une branche de la maison de Bourbon du trône d'Espagne, « dut, écrit non sans ironie un biographe, affliger profondément un homme aussi dévoué à cette illustre maison », mais, Napoléon, satisfait de ses services, accorda une nouvelle gratification de 50 000 francs à l'évêque de Poitiers, et le nomma, en , archevêque de Malines, et officier de la Légion d'honneur. Deux ans après, le prélat fut envoyé auprès du pape Pie VII à Savone. Le zèle et le talent qu'il déploya dans ces négociations, pour faire ouvrir le concile de Paris (1811), furent très appréciés du gouvernement impérial.

Il se rendit ensuite dans son nouveau diocèse, où les chanoines refusèrent de le reconnaître comme archevêque, jusqu'à ce qu'il pût produire ses lettres d'institution. Elles avaient été expédiées par la chancellerie apostolique et signées par le pape, mais dans une forme inusitée, qui déplut à Napoléon, et qui fut jugée incompatible avec les libertés de l'Église gallicane. Renvoyées à Rome, ces lettres n'en revinrent plus.

En 1812, l'archevêque de Malines eut ordre de suivre l'Empereur à Dresde. La guerre contre la Russie était décidée, et les talents diplomatiques du prélat devaient être employés sur un nouveau théâtre. Nommé ambassadeur de France dans le duché de Varsovie, on lui adjoignit M. Aubernon. Il accepta, dit-il, à contrecœur, un poste qu'il occupa pendant toute la campagne : « La foudre fût tombée à mes pieds, a-t-il écrit dans son Histoire de l'ambassade de Pologne, que je n'eusse pas senti un froid plus mortel courir dans mes veines, que ne fut celui dont je fus saisi par l'annonce de ma nomination ». Cette fois ses services furent loin d'être aussi favorablement appréciés que précédemment.

Après la retraite de Russie, Napoléon, à son passage à Varsovie, fit appeler auprès de lui son ambassadeur, et une disgrâce complète suivit cette entrevue. Rappelé, selon son désir, de l'ambassade de Pologne, l'archevêque apprit à Paris que la grande aumônerie lui avait été enlevée, et il reçut en même temps l'ordre de quitter la capitale et de retourner dans son diocèse.

Il partit aussitôt pour Malines, et ne revint à Paris qu'au commencement de 1814, pour assister aux graves événements de cette année. Ce fut alors que l'archevêque de Malines composa son Histoire de l'ambassade de Pologne, qu'il crut cependant ne devoir publier que l'année suivante, après le départ de Napoléon pour l'île Sainte-Hélène[3]. Cette brochure eut sous la Restauration française huit éditions successives.

Restauration française

Admis dans l'intimité de M. de Talleyrand, M. de Pradt, lors de l'entrée des Russes à Paris, se prononça comme lui pour le rétablissement du gouvernement royal et le rappel immédiat des Bourbons. Après son retour en , Louis XVIII confirma M. de Pradt dans le poste de chancelier[note 1] de la Légion d'honneur, auquel l'avait élevé le 7 avril précédent le Gouvernement provisoire. Mais le public vit avec quelque étonnement un prélat chargé de fonctions étrangères à l'Église, aussi ne les remplit-il que peu de temps et il quitta son poste dès le mois de novembre suivant.

Une nouvelle disgrâce, dont on ne connaît pas exactement les motifs, l'éloigna pendant plusieurs mois de la scène politique : il se retira dans ses terres en Auvergne et y demeura pendant les Cent-Jours.

Il eut pour successeur, lors de la seconde Restauration, le maréchal Macdonald dans le poste de chancelier, et ne fut plus appelé à aucune fonction publique.

Il imagina de traiter de son archevêché de Malines avec le nouveau roi des Pays-Bas, et, moyennant une rente viagère de 12 000 francs, il céda tous ses droits à ce siège, droits que les dispositions moins bienveillantes de la cour de Rome et le refus de nouvelles institutions rendaient assez précaires.

Puis il se jeta dans l'opposition libérale, et, pour occuper ses loisirs, composa un certain nombre d'écrits sur tous les sujets, remarquables par une rare fécondité d'idées, un style brillant et imagé et des rapprochements parfois intéressants. Traduit devant la cour d'assises du département de la Seine (1820) pour une brochure hardie sur la loi des élections, il eut pour défenseur Dupin, et fut acquitté.

La même année il tenta de se faire élire dans la 2e circonscription de la Loire mais fût battu par son concurrent Charles Adrien Meaudre des Gouttes. Ce dernier avait en effet une autorité morale sur la population de la province considérable. La réputation de son intégrité et de la constance dans sa fidélité aux princes lui valait tant auprès du peuple qu'auprès de ses pairs tous les suffrages. La sanction fût sévère pour l'évêque de Malines. Meaudre l'emporta avec 169 votes sur 181 exprimés.

Le , il fut élu[note 2] député du 1er arrondissement du Puy-de-Dôme (Clermont-Ferrand), contre Gaspard de Chabrol[note 3], préfet de la Seine. Il prit place au côté gauche et défendit de sa parole et de son vote les idées constitutionnelles. Son ambition parlementaire ayant éprouvé de graves mécomptes, il se décida à donner sa démission le , par une lettre insérée dans le Courrier français, et qui fit du bruit.

Après la révolution de Juillet 1830, l'abbé de Pradt revint à des opinions royalistes (légitimistes). Il s'occupait à réunir les matériaux d'une histoire de la Restauration, lorsqu'il succomba, après quelques jours de maladie, à une attaque d'apoplexie. Il fut assisté à ses derniers moments par Mgr de Quélen, archevêque de Paris.

Il est inhumé au cimetière du Père-Lachaise (43e division)[4].

Publications

- Les trois âges des colonies, ou De leur état passé, présent et à venir. 3 tomes publiés à Paris chez Giguet en 1801 et 1802. Texte intégral : tome 1, tome 2, tome 3.

- De l’État de la culture en France et des améliorations dont elle est susceptible, Paris : Impr. de Guillemet, chez Maradan, 1802, 2 vol. in-8°, LXIV-XII-242 p. et 276 p. Tome I en ligne Tome II en ligne

- Voyage agronomique en Auvergne, précédé d’observations générales sur la culture de quelques départements du centre de la France, Paris, 1803, in-8° ; nouvelle édition (augmentée du Tableau des améliorations introduites et des établissements formés depuis quelques années dans l’Auvergne), Paris : Pichon et Didier, 1828, in-8°, 260 p. Texte en ligne

- Histoire de l'ambassade dans le grand-duché de Varsovie en 1812, Paris, 1815

- Du Congrès de Vienne, Paris, 1815-1816

- Antidote du Congrès de Radstadt suivi de la Prusse et de sa neutralité

- Récit historique sur la Restauration de la Royauté en France le .

- Mémoires historiques sur la révolution d'Espagne, Perronneau, 1816

- Des Colonies et de la révolution actuelle de l'Amérique, 2 volumes, Paris, F. Bechet, A. Egron, 1817. Texte en ligne : tome 1, tome 2.

- Pièces relatives à Saint-Domingue et à l'Amérique, Paris, F. Béchet ; Bruxelles : Le Charlier : Démat. 1818. Texte en ligne.

- L'Europe après le Congrès d'Aix-la-Chapelle, faisant suite au congrès de Vienne, Paris, F. Béchet aîné, et Bruxelles, Lecharlier, Demat, 1819

- Les Quatre Concordats, suivis de considérations sur le Gouvernement de l'Eglise en général, et sur l'Eglise de France en particulier depuis 1815 (3 volumes), Paris 1819-1820

- Le Congrès de Carlsbad, chez F. Béchet, Aîné à Paris et chez Lecharlier à Bruxelles 1819-1820

- Mélanges sur l'Ordre constitutionnel renfermant : 1° Lettre à un électeur de Paris; 2° Préliminaires de la Session de 1817; 3° des Progrès du Gouvernement représentatif en France.

- Mémoires historiques sur la Révolution d'Espagne

- De la Belgique depuis 1789 jusqu'en 1794, Paris 1820

- Du Jésuitisme ancien et moderne, 1825

- Vrai système de l'Europe relativement à l'Amérique et à la Grèce, Paris : chez Béchet aîné, 1825

- La France, l'émigration et les colonies, tome 1er, Paris, Béchet Ainé, 1824, Texte en ligne. La France, l'émigration, et les colons, tome second, Paris, Béchet Ainé, 1824, Texte en ligne.

- Voyage agronomique en Auvergne, Pichon, Paris 1828.

- De la Presse et du Journalisme, 1832, etc.

Notes et références

Notes

- Il n'était pas grand chancelier mais « commissaire pour remplir les fonctions attribuées au grand chancelier ».

- Par 190 voix (355 votants, 398 inscrits).

- 157 voix.

Références

- "La démence coloniale sous Napoléon", par Yves Benot en 1992, aux Editions La Découverte, compte-rendu de lecture par l'historien Marcel Dorigny dans la revue scientifique des Annales historiques de la Révolution française en 1993

- "La démence coloniale sous Napoléon", par Yves Benot en 1992, aux Editions La Découverte

- On y lisait entre autres le passage suivant : « Le génie de Napoléon, fait à la fois pour la scène du monde et pour les tréteaux, représentait un manteau royal joint à un habit d'Arlequin. Le dieu Mars n'était plus qu'une espèce de Jupiter Scapin, tel qu'il n'en avait point encore paru sur la scène du monde. »

- Jules Moiroux, Le cimetière du Père Lachaise, Paris, S. Mercadier, (lire en ligne), p. 285

- « Ordre royal de la Légion d'honneur », dans Almanach royal et national pour l'an MDCCCXXXIV, Paris, A. Guyot et Scribe, , p. 216.

Annexes

Bibliographie

- "L'abbé de Pradt Grand aumônier de Napoléon" Emile Dousset , Nouvelles éditions latines, Paris, 1959

- « Dominique Dufour de Pradt », dans Adolphe Robert et Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires français, Edgar Bourloton, 1889-1891 [détail de l’édition], passages POUJAUD_PRADT et PRADT_PRONY

- François-Xavier Feller, Biographie universelle, éd. J. Leroux, 1849, t.7, p. 48-49

- Florian Reynaud, Les Bêtes à cornes (ou l'élevage bovin) dans la littérature agronomique de 1700 à 1850, Caen, thèse de doctorat en histoire, 2009, annexe 2 (publications)

Articles connexes

Liens externes

- Ressource relative à la religion :

- (en) Catholic Hierarchy

- Ressource relative à la vie publique :

- Ressource relative aux militaires :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- (nl + en) ODIS

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Biographie sur site du Père-Lachaise

- Biographie sur site 1789-1815

- Préface du Voyage agronomique en Auvergne consultable et commentée sur le site BibNum.

%252C_French_ecclesiastic_and_politician%252C_commonly_known_as_the_%22Abb%C3%A9_de_Pradt%252C%22_though_at_one_time_nominated_by_Bonaparte%252C_for_political_services%252C_Archbishop_of_Malines_MET_31521.jpg.webp)