Bretonne Pie Noir

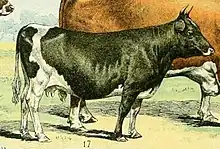

La Bretonne Pie Noir est une race bovine française. Définie à la fin du XIXe siècle, elle est constituée de petits bovins bretons ayant en commun leur couleur de robe pie noir. Sous le Second Empire, elle est la race bovine la plus répandue, non seulement en Bretagne, mais aussi dans toute la France. La Pie Noir est exportée à travers tout ce pays, ainsi que vers de nombreux autres. Son registre généalogique (herd-book) est créé en 1884. La Bretonne Pie Noir décline au milieu du XXe siècle, avec un effondrement d'effectifs durant les années 1950 et jusqu'en 1975, au point de frôler l'extinction. Différents éleveurs, fédérés notamment par le professeur de zootechnie Pierre Quéméré, se mobilisent en 1976 pour assurer sa préservation.

|

Bretonne Pie Noir

| |

Vache Bretonne Pie Noir à l'écomusée de la Bintinais | |

| Région d’origine | |

|---|---|

| Région | |

| Caractéristiques | |

| Taille | Petite |

| Robe | Pie noir |

| Autre | |

| Diffusion | Régionale, race préservée |

| Utilisation | Mixte |

C'est une race bovine de petite taille, à vocation mixte, bien qu'historiquement orientée laitière et beurrière. Ses éleveurs sont souvent engagés dans une démarche d'agroécologie et de commercialisation en circuit court. La Bretonne Pie Noir reste une race à faible effectif. Ce bovin est notamment préservé à l'écomusée de la Bintinais, près de Rennes.

Dénomination et sources

Le nom de cette race bovine est « Bretonne Pie Noir », avec initiales en majuscules et sans « e » à la fin de « noir », tant selon le site officiel de l'association de race[A 1] que d'après Pierre Quéméré, qui lui a consacré une monographie en 2006[1]. Elle est cependant appelée « Bretonne Pie-Noire » dans la première édition de son herd-book[2], et « Bretonne Pie Noire » dans la monographie d'Angèle Jacq, parue en 2002[3]. Dans les régions d'Auray et de Quimper, elle porte le nom local de « morbihannaise » ou de « bretonne pie de la lande »[4]. Elle est aussi nommée « race de Cornouaille »[5].

Le principal acteur de la sauvegarde de la Bretonne Pie Noir est Pierre Quéméré, fils d'un éleveur de cette race bovine et professeur de zootechnie à Beauvais[6] - [7]. C'est notamment lui qui a reconstitué l'histoire de la race au terme d'une enquête de terrain (menée en 1975 auprès de 230 éleveurs[S 1]), dans sa monographie parue en 2006[6].

Histoire

Il existe très peu de sources relatives au bétail breton jusqu'au XVIIe siècle[8]. Avant la Révolution française, la population bovine bretonne est très hétérogène, avec des couleurs de robe variées à l'échelle même d'une seule ferme, dont la robe pie noir[9] - [10].

Origines

.jpg.webp)

En 1789, M. de Francourt réalise le premier inventaire bovin de France, et y décrit la bretonne comme « très-petite », et propre à la Basse-Bretagne[11]. Les bœufs bretons sont décrits comme de robe pie rouge ou pie noir, avec de petits membres et une tête courte[12]. Ils donnent peu de suif et très peu de cuir d'après Francourt, mais il reconnaît néanmoins la qualité de leur viande[12] - [11]. Francourt termine en disant que cette espèce « ne mérite aucune sorte de considération »[11].

À partir de 1830, l'État français distribue des encouragements agricoles aux éleveurs[13]. L'effectif bovin breton est de 1 400 000 têtes au milieu du XIXe siècle[4]. La Bretonne Pie Noir, pas encore reconnue officiellement, est vraisemblablement la race bovine française la plus importante en nombre sous le Second Empire[14].

D'autres populations bovines bretonnes, notamment la Pie rouge des plaines et l'Armoricaine, sont croisées avec la Durham[15]. En réaction à la mauvaise perception de ces croisements, à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, certains éleveurs reviennent à une « sélection dans l'indigénat », tandis que le concept de race se précise[8] - [11]. L'un des pionniers de cette sélection est Pierre Bellamy, qui publie en 1857 l'ouvrage La Vache bretonne, utile au riche, providence du pauvre[11]. D'après François de Beaulieu, il a « beaucoup contribué à la renommée de la race en soulignant qu'on pouvait l'améliorer sans la croiser avec d'autres races »[16]. Bellamy identifie clairement la Bretonne Pie Noir en la différenciant de la race de Quimper, plus grande et plus forte[16]. Sous le nom de « vache bretonne », un spécimen appartenant à « M. Allier père » participe au concours universel de reproducteurs de Paris en 1855, et remporte le premier prix de sa catégorie[17]. En 1862, une enquête agricole permet de déterminer que la vache bretonne est présente dans 54 départements français[18].

Création du registre généalogique

.jpg.webp)

L'inspecteur général agricole Henri Cochon de Lapparent envoie en 1882 une note au préfet du Morbihan, proposant la création d'un registre généalogique (herd-book) pour la Bretonne Pie Noir[18] - [19]. Le préfet sollicite 2 000 francs de subventions auprès du conseil général du Morbihan[19]. Le , le projet de herd-book est approuvé par la société d'agriculture de Vannes[19]. Le conseil général du Finistère et plusieurs sociétés d'agriculture apportent aussi leur soutien financier[20].

Ce registre est ouvert en 1884[21] ou 1885[18] - [5], par une société des éleveurs créée à Vannes[5], dans un contexte conflictuel[22] où de nombreuses autres races bovines françaises disposent déjà du leur[11]. Des conflits entre républicains et aristocrates traditionnalistes influencent en effet le contexte de cette ouverture[23]. Seuls les animaux de robe pie noir sont autorisés à l'inscription[20].

En 1886, il y a 310 inscriptions[24] - [23], puis 1 034 animaux sont inscrits dans ce registre l'année suivante[23] - [25]. Environ deux tiers des propositions d'inscription sont refusées, ce qui témoigne d'une volonté de créer et sélectionner une race bien caractérisée[23] - [25]. Le berceau de race est défini à cette époque, sur la base d'une ligne allant de la presqu'île de Crozon jusqu'à Ploërmel, en incluant le pays de Vannes et la presqu'île de Rhuys[23]. Les inscriptions ralentissent cependant les années suivantes, et cessent en 1889, en raison de l'exportation des meilleurs sujets et de « la lourdeur des tournées d'inspection »[23] - [25]. Le herd-book reste en sommeil jusqu'en 1919, malgré l'organisation régulière de concours qui rencontrent un grand succès[26].

Au début du XXe siècle, trois races bovines sont caractérisées en Bretagne : la Bretonne Pie Noir, la Froment du Léon et l'Armoricaine[21]. L'Armoricaine correspond aux anciennes populations de la Bretonne qui ont été croisées avec la Durham[S 2]. La Bretonne Pie Noir est la race la plus nombreuse, avec plus de 700 000 têtes répertoriées en 1900[5] - [23], pour 500 000 avant la Première Guerre mondiale, ce qui la place au rang des grandes races bovines fançaises[27]. Elle est présente sur des concours, organisés tant en Bretagne qu'en dehors[28]. L'unicité de la robe se généralise, les éleveurs choisissant des reproducteurs correspondant au standard de la race[27]. La société d'éleveurs se reconstitue en 1919, poursuivant la sélection sur standard et sur contrôle laitier[23]. La Bretonne Pie Noir reste la race bovine dominante en Bretagne jusque durant les années 1950[S 3].

Déclin et sauvegarde

La Bretonne Pie Noir décline particulièrement durant les années 1960 et 1970, sous l'influence croissante de races plus productives[S 1], telles que la Normande et la Holstein[S 4]. Un nombre croissant d'éleveurs et d'organismes agricoles la jugent non-adaptée aux systèmes de production laitiers modernes, en particulier des jeunes agriculteurs, en raison de sa petite taille et de difficultés d'approvisionnement croissants pour renouveler les troupeaux[S 3]. Son déclin est anticipé dès les années 1900, les évolutions agricoles ne favorisant plus le pâturage sauvage du bétail sur des terres ingrates[29]. À partir du début des années 1950, l'arrivée de la race Frisonne accompagne la transformation de l'élevage vers l'intensification[23]. Le remplacement de la Bretonne Pie Noir est facilité du fait que les deux races partagent la même couleur de robe noire et blanche[23]. En 1960, l'effectif de la Bretonne Pie Noir est de 430 000 têtes[23]. La régression des races locales est constatée dès 1962 par certains spécialistes et vétérinaires, puis en 1971 par la Société d'ethnozootechnie nouvellement créée[6]. Durant un colloque en 1974, la Société d'ethnozootechnie prédit l'extinction de la Bretonne Pie Noir[7].

En 1975, l'ingénieur agricole Pierre Quéméré, dont le père élève cette race bovine, s'alarme de sa disparition[7]. Il ne reste en effet qu'environ 15 000 femelles[S 1], généralement âgées et dispersées entre plusieurs zones[23] - [A 2]. La projection des courbes de naissances prévoit l'extinction de la Bretonne Pie Noir aux alentours de 1980[23].

Une assemblée générale de la Société des éleveurs de Bretonne Pie Noir, en sommeil depuis 1963, est convoquée le à Quimperlé[30] - [A 2]. Elle rassemble aussi de jeunes éleveurs[30]. L'initiative est cependant critiquée par le syndicat des éleveurs de bovins de race Holstein, qui qualifie les porteurs d'une demande de subvention du Conseil général d'« écolo-folklo-passéistes », et réclame cet argent pour ses propres usages[30]. Quéméré parvient cependant à convaincre le ministère de l'agriculture de soutenir le plan de sauvegarde[31].

Un programme de sauvegarde est entrepris ; il s'agit du premier plan de sauvetage mené pour une race bovine en France[A 3] - [S 1] - [6]. Ce plan est accepté en 1976 par 46 éleveurs, qui détiennent ensembles 277[30] ou 311[S 2] - [7] vaches sur les 15 000 qui subsistent, dispersées sur les 5 départements bretons[S 2]. Ces éleveurs acceptent le principe d'un élevage conservatoire et d'accouplements raisonnés afin d'empêcher l'extinction de la Bretonne Pie Noir[32] - [7]. Ce plan est notamment soutenu par une ferme conservatoire au Menez-Meur[4]. Vers 1980, la quasi-totalité des Pie Noir recensées sont inscrites dans le plan de conservation de la race[A 2] ; c'est à la même époque que de jeunes éleveurs de Bretonne Pie Noir récemment installés re-mettent en valeur une recette de lait fermenté traditionnel de Bretagne, le laezh téo (gros lait)[A 4]. Une enquête est menée en 1992 : les éleveurs exclusivement conservatoires ne représentent plus que 30 % de la totalité des éleveurs ; une moitié d'éleveurs est activement investie dans la défense de la race, les 20 % qui restent sont des amateurs ou amateurs passionnés[S 5].

En 1993, la marque « Gwell » est créée pour valoriser le gros lait de Bretonne Pie Noir[A 4].

En 1990, le parc naturel régional d'Armorique s'engage lui aussi dans la préservation de cette race[30], à travers le recrutement d’un technicien chargé de suivre le programme de sauvegarde[A 4].

Depuis le XXIe siècle

Un nouveau programme de sauvegarde génétique est adopté en 2003 : il vise à mieux optimiser les accouplements de manière à limiter la consanguinité et à augmenter la fréquence des gènes rares[A 4]. En 2005, l'effectif est de 1 300 animaux, dont 1 000 femelles[A 2].

Depuis 2003, les éleveurs de Bretonne Pie Noir se sont associés au mouvement Slow Food[33]. La race est ainsi répertoriée dans la base de données de l'Arche du goût[5]. En 2006[30] ou 2008[A 4], la société d'éleveurs prend le nom d'Union Bretonne Pie-Noir (UBPN), pour se mettre en conformité avec la loi d'orientation agricole. Fin 2016, les effectifs de la race sont d'environ 2 000 têtes, réparties chez une cinquantaine d'éleveurs selon le média La France agricole[P 1], ou de 3 500 animaux, dont 2 600 femelles, élevés par 450 propriétaires, selon Quéméré[A 2].

La Bretonne Pie Noir est mise à l'honneur lors du Salon international de l'agriculture de 2017 : son égérie est en effet une représentante de la race, une vache nommée « Fine »[P 2]. Elle provient de la ferme des Sept chemins située à Plessé, en Loire-Atlantique[P 1]. Fine est de nouveau présente au Salon de l'agriculture de 2022[34].

Pendant la crise de l'élevage laitier conventionnel en 2015 et 2016, une enquête menée auprès d'une trentaine d'éleveurs de BPN conclut à un niveau de satisfaction au niveau de leur métier supérieur à celui des autres éleveurs[A 2]. La Fédération des races de Bretagne (créée en 2011) commande une étude des qualités de la viande et du lait de la Bretonne Pie Noir à l'INRAE sur trois ans, dont les résultats, soulignant ces qualités par comparaison aux races bovines industrielles, sont publiés en 2022[P 3] - [P 4]. Fabien Le Coïdic, un éleveur qui a vécu trois ans de batailles judiciaires pour s'installer en bio avec des Bretonne Pie Noir à Adainville (Yvelines), est médiatisé en février 2023 en raison de l'agribashing qu'il subit de la part des habitants de cette commune[P 5] - [P 6].

Description

La Bretonne Pie Noir est reconnue par tous les auteurs du XIXe siècle comme une race autochtone et naturelle[21]. De toutes les races bovines bretonnes, elle est la moins influencée par des croisements extérieurs[27].

Certains auteurs, notamment André Sanson, évoquent une parenté de la Bretonne Pie Noir avec la Kerry irlandaise, en raison de sa petite taille[S 2]. Une étude du polymorphisme et de la distance génétique, publiée en 1990, la rattache plutôt aux races bovines de l'Est, comme la Vosgienne, la Montbéliarde, la Pie rouge de l'Est, l'Abondance et la Tarine[S 2] - [35]. Elle est aussi relativement proche de la Jersiaise[35].

Taille et poids

Elle est présentée comme la plus petite race bovine française[5] - [A 4]. C'est donc un bovin de petite taille. La hauteur au garrot est de 117 cm en moyenne[A 4]. Chez le mâle, la taille moyenne est de 123 cm.

Le poids moyen adulte de la vache est de 350 à 450 kg[32]. Le taureau pèse en moyenne 600 kg[A 4], avec une fourchette allant de 550 à 750 kg[5].

Morphologie

La tête est petite et fine, dotée d'un profil rectiligne, d'un front et de naseaux étroits[5]. L'encolure est mince ; les cornes sont de longueur moyenne, en forme de lyre ou de croissant, et de couleur blanche avec les pointes sombres[4] - [5].

Le tronc est long, et le corps est droit[5]. La poitrine est profonde et bien descendue[5]. Le bassin est large, la croupe horizontale[5]. La queue est à la fois large et fine, généralement dépourvue de forme de crosse[5].

Robe

La robe est généralement pie noir (tachetée noire et blanche)[A 4] - [5]. Les couleurs sont vives et la ligne de démarcation entre le blanc et la couleur sont bien tranchées[16]. Plus rarement, les robes pie gris (glazik, en breton) et pie rouge sont représentées[A 4] - [5].

Les muqueuses (mufle) sont noires[5].

Tempérament et entretien

La Bretonne Pie Noir a généralement de bons aplombs, solides et qualiteux[A 4] ; certains troupeaux peuvent marcher sur de longues distances[36]. Elle est historiquement adaptée à l'agriculture bretonne sur des terres pauvres à vocation céréalière, permettant de valoriser des sols marginaux[S 2] ; cette adaptation au milieu est mise en valeur via la communication officielle sur cette race[S 6].

Le vêlage est réputé facile, la Pie Noir disposant aussi de bonnes qualités maternelles[A 4] - [A 2]. D'après Quéméré, la race est sexuellement précoce et fait preuve d'une bonne fertilité[A 2].

Elle est particulièrement rustique, les vaches étant réformées à l'âge moyen de 12 ans, contre une moyenne de 6 ans chez la Prim'Holstein[5]. Elle résiste bien aux différentes maladies et aux amplitudes thermiques[A 4]. Sa longévité atteint 20 ans[A 2].

Sélection

L'Union des éleveurs de Bretonne Pie Noir (UBPN) est l'association nationale chargée de la sélection et de la conservation de la race ; elle compte 140 adhérents en 2021[P 7]. Depuis 2016, la Bretonne Pie Noir est reconnue officiellement par le Ministère de l'agriculture comme race bovine mixte[7].

La race BPN suit un plan de sauvegarde génétique[A 5]. Il inclut l'envoi d'un taureau choisi pour ses capacités à conserver les lignées dans un centre d'insémination artificielle, ainsi que l'envoi d'un « plan d'accouplement » à chaque propriétaire de vaches, qui leur fournit le nom du taureau le plus compatible avec chacune de leurs vaches, en fonction de sa génétique et dans le but de limiter la consanguinité[A 5].

Aptitudes et utilisation

.jpg.webp)

La Bretonne Pie Noir (BPN) est devenue un symbole de l'agriculture familiale et de l'agroécologie[30] - [A 2]. C'est désormais une race mixte, donc à double aptitude viande et lait, mais elle est historiquement plutôt orientée laitière-beurrière[A 2]. La BPN est appréciée pour sa facilité de vêlage sans assistance[A 2].

La vache est généralement nourrie toute l'année à l'herbe et au foin, parfois complémentée avec des betteraves et du chou[5], ce qui rend son mode d'élevage économe en intrants[A 2]. Les fermes d'élevage de Bretonne Pie Noir dégagent en moyenne quatre fois moins de dioxyde de carbone (CO2) que la moyenne nationale française des fermes de races bovines allaitantes ; bien qu'elles soient loin de la neutralité carbone, elles polluent beaucoup moins que des fermes d'élevage industriel[P 4].

Caractérisation des éleveurs

Les éleveurs de BPN peuvent être des professionnels, tirant l'essentiel de leurs revenus de cet élevage, ou des amateurs (retraités ou pluriactifs) ; la majorité sont des néo-ruraux qui ont exercé précédemment un autre métier, avec un niveau de formation plus élevé que la moyenne des éleveurs[A 2]. Une majorité d'éleveurs a une autre activité principale que l'élevage de la BPN[S 7].

La plupart sont partisans, et souvent militants de l'agroécologie[A 2]. La notion de race locale est mobilisée de façon importante dans leur choix d'élevage ; elle peut renvoyer tant au comportement des animaux qu'à leur adaptation au territoire, à l'absence de sélection spécialisée, à leur adaptation à des systèmes d'élevage économes, ou même à leur dimension patrimoniale[S 7]. Une autre caractéristique des éleveurs de BPN est une distinction forte avec les éleveurs dits conventionnels, ce qui les a obligés à mettre en place leurs propres marchés pour leurs produits laitiers et carnés, en fidélisant une clientèle et en développant des gammes de produits variées[S 8] : ces éleveurs sont généralement aussi des producteurs de produits laitiers transformés, avec une vente directe ou en circuit court, notamment sur les marchés[A 2] - [S 7].

L'élevage est surtout représenté par de petites exploitations, avec des quotas laitiers faibles[A 2]. La moitié sont en agriculture biologique[A 2]. Nathalie Couix et ses collègues concluent dans leur article (Cahiers Agricultures) à une « ré-adoption de la race, localement, dans une Bretagne où les systèmes intensifs demeurent dominants »[S 3]. Par ailleurs, environ un tiers des membres de l'UBPN lors de son Assemblée générale de 2014 ont une exploitation agricole située hors de la Bretagne[S 3].

Lait et produits laitiers

La Bretonne Pie Noir donne environ 3 070 kg de lait par lactation[A 4]. La composition de son lait est proche de celle de la Normande, mais plus riche, avec une bonne richesse en matière grasse (taux butyreux de 44 g/l) et en protéines (34 g/l)[S 2] - [S 9] - [7]. Ce lait est aussi plus riche en acides gras essentiels, et plus digeste que celui de la Prim'Holstein et de la Normande[P 4].

Le lait de Bretonne Pie Noir est facile à transformer en fromage (il est « fromageable »)[P 4]. La palette de produits laitiers fabriqués à partir de ce lait est large : du lait cru à la tomme en passant par le beurre, la crème, le lait ribot, les fromages frais ou affinés, et les yaourts[A 2] - [A 4] - [7].

Le gros lait (lait fermenté) de Bretonne Pie Noir a fait l'objet d'une marque déposée, c'est le « gwell »[A 4] - [S 10]. Ce produit permet aux éleveurs de mieux valoriser l'élevage de leur race bovine[S 10]. Une proposition d'Appellation d'origine protégée (AOP), première proposition d'AOP sur un produit laitier breton, est portée par la ferme du Gros Chêne de Betton[P 8].

Viande

Sa viande est également réputée pour ses qualités bouchères, décrite comme « savoureuse, juteuse, tendre et persillée avec de bons acides gras »[A 4]. L'alimentation des bovins à l'herbe et au foin donne de meilleures qualités gustatives à sa viande, avec une odeur de grillé et d'herbe[P 4]. La carcasse est de petit gabarit, ce qui facilite sa découpe et la vente directe[S 7].

Gestion conservatoire

De par ses caractéristiques rustiques, la race est bien adaptée aux milieux humides et est donc utilisée pour maintenir des prairies humides ouvertes avec une mosaïque d'habitats sans avoir recours à des machines ou à des interventions manuelles[A 6].

Diffusion de l'élevage

La Bretonne Pie Noir est considérée comme une race locale à petits effectifs[S 6], dans un contexte où 75 % des bovins élevés en Bretagne sont des Prim'Holstein[S 4]. Son berceau de race comprend le sud-Finistère et le Morbihan[A 4]. En 2020, le cheptel compte environ 2 500 femelles élevées par 450 éleveurs, dont 70 sont des agriculteurs professionnels[30] - [7]. Bien que ce nombre reste très faible, la race a été « ré-adoptée » dans sa région originelle[S 7]. Cette race bovine est notamment conservée à l'écomusée de la Bintinais, situé tout près de Rennes[A 7]. En 2002, la BPN est présente dans 19 départements de France[S 2].

Historiquement, des vaches bretonnes correspondant à la Pie Noir ont été exportées vers d'autres régions françaises et dans de nombreux pays, particulièrement la Grande-Bretagne sous le Second Empire[14]. La reine Victoria reçoit en 1856 un taureau nommé Tom Puce et une vache nommée Rosa Bonheur, au Royal Show de Chelmsford[14]. Ces bovins sont essentiellement acquis par des familles anglaises riches qui s'adonnent à l'élevage laitier comme passe-temps[14]. La race est aussi acquise en Italie, en Espagne, au Portugal, en Yougoslavie, au Brésil, au Chili, et dans l'empire colonial français de l'époque (Madagascar, Maroc, Algérie, La Réunion)[14]. Entre 1900 et 1939, Quéméré estime les exportations annuelles à une moyenne de 30 000 têtes[14]. Les exportations vers le sud-ouest se réduisent après 1950[37].

La Bretonne Pie Noir influence significativement trois autres races : la Bordelaise, la Pie Noir de Meknès, et la Canadienne[37].

Dans la culture

La plus vieille représentation connue d'une vache de type pie noir est un tableau de Jacques Raymond Brascassat intitulé Vache bretonne, peint en 1830[10].

André et Julien Volden, dans le livre de lecture courante Le Tour de la France par deux enfants de G. Bruno, rencontrent une « vache bretonne » au cours de leur périple, en arrivant en France[A 8].

La Bretonne Pie Noir, avec d'autres races locales bretonnes, est mise à l'honneur pendant l'exposition « Races bretonnes : une histoire bien vivante », visible à l'écomusée de la Bintinais en 2023[P 9].

Notes et références

Références d'ouvrages non-académiques

- Quéméré 2006.

- Quéméré 2006, p. 41 ; 43.

- Jacq 2002.

- Arnaud Guérin, Les trésors du vivant en Bretagne, éditions Ouest-France et Espace des sciences, (ISBN 978-2-7373-5479-3, lire en ligne), p. 6 à 15.

- Coutard et Grosson 2020, p. 46.

- de Beaulieu 2022, p. 122.

- Coutard et Grosson 2020, p. 47.

- Quéméré 2006, p. 20.

- Quéméré 2006, p. 16.

- de Beaulieu 2022, p. 115.

- de Beaulieu 2022, p. 116.

- Quéméré 2006, p. 17.

- Quéméré 2006, p. 19.

- de Beaulieu 2022, p. 121.

- Quéméré 2006, p. 19-20.

- de Beaulieu 2022, p. 117.

- de Beaulieu 2022, p. 117-119.

- de Beaulieu 2022, p. 119.

- Quéméré 2006, p. 31.

- Quéméré 2006, p. 32.

- Quéméré 2006, p. 25.

- Quéméré 2006, p. 33.

- de Beaulieu 2022, p. 120.

- Quéméré 2006, p. 34.

- Quéméré 2006, p. 35.

- Quéméré 2006, p. 36-37.

- Quéméré 2006, p. 39.

- Quéméré 2006, p. 36.

- Quéméré 2006, p. 39-40.

- de Beaulieu 2022, p. 124.

- de Beaulieu 2022, p. 122-124.

- Quéméré et al. 2002, p. 222.

- Quéméré 2006, p. 139.

- « Salon de l’agriculture : La vache Fine, bretonne pie noir originaire de Plessé en Loire Atlantique et ancienne égérie 2017 est de retour », sur France 3 Pays de la Loire (consulté le ).

- Quéméré 2006, p. 26.

- de Beaulieu 2022, p. 123.

- Quéméré 2006, p. 38.

Références scientifiques

- Quéméré et al. 2002, p. 221.

- Quéméré et al. 2002, p. 222.

- Couix et al. 2016, p. 5.

- Couix et al. 2016, p. 2.

- C. Henry, Bilan de 15 ans de sauvegarde de la race Bretonne Pie Noir, Mémoire Inst. Sup. Agr. de Beauvais, , 78 p..

- Couix et al. 2016, p. 1.

- Couix et al. 2016, p. 3.

- Couix et al. 2016, p. 3 ; 5.

- Catherine Hurtaud, Sophie Brégeron, R. Chaabouni et C. Morinière, « Caractérisation du lait des races laitières bretonnes : les vaches Bretonne Pie-Noir et Froment du Léon, la chèvre des Fossés », Rencontres autour des Recherches sur les Ruminants (3R), Paris, , p. 2 (lire en ligne

[PDF], consulté le ).

[PDF], consulté le ). - Marie-Noelle Madec, Anne-Sophie Bage, Victoria Chuat et Lucas von Gastrow, « Caractérisation et conservation de la diversité bactérienne d’un lait fermenté traditionnel breton, le Gwell en lien avec la préservation d’une race locale de vache, la Bretonne Pie Noir », Le Lait, vecteur de développement » 3. RENCONTRES INTERNATIONALES, Institut National de Recherche Agronomique (INRA). UMR UMR INRA / AgroCampus Rennes : Science et Technologie du Lait et de l'œuf (1253), (lire en ligne

[PDF], consulté le ).

[PDF], consulté le ).

Références de presse

- Tanguy Dhelin, « Une bretonne pie noir égérie de l’édition de 2017 », La France agricole, (consulté le ).

- Tanguy Dhelin, « Fine, une égérie symbole de la renaissance de la bretonne pie noir », La France agricole, (consulté le ).

- Delphine Van Hauwaert, « Agriculture. Élevage, goût… Les races bretonnes passées à la loupe », Ouest-France, (lire en ligne, consulté le ).

- Stéphane Jézéquel, « Le lait et la viande des races bretonnes, qualité prouvée ! », Le Télégramme, (consulté le ).

- Juliette Moreau Alvarez, « Yvelines: un agriculteur reçoit une lettre d'intimidation de ses voisins opposés à son élevage de vaches », sur BFM TV, (consulté le ).

- Elisabeth Gardet et Auguste Canier, « Yvelines : l’éleveur bio jugé indésirable dans le village découvre une lettre d’intimidation dans son salon », sur leparisien.fr, Le Parisien, (consulté le ).

- « L’Union des Bretonnes pie noir, une association pour la sauvegarde et la promotion de la race », Le Télégramme, (consulté le ).

- Agnès Cussonneau, « La Bretonne pie noir valorisée par des élèves de la MFR de Fougères », Paysan Breton, (consulté le ).

- Agnès Cussonneau, « Mise en lumière des races bretonnes », Paysan Breton, (consulté le ).

Références associatives et web

- « Bretonne Pie Noir – La vache au naturel » (consulté le ).

- Pierre Quéméré, « La race bovine Bretonne Pie-Noir », Bécédia, (ISSN 2968-2576, lire en ligne, consulté le ).

- « Lecture | Les races bretonnes, un patrimoine à protéger », sur Portail Réussir (consulté le ).

- « Vache Bretonne pie noir », sur www.races-de-bretagne.fr (consulté le ).

- Jean-Jacques Colleau, « Génétique : Plan de sauvegarde – Bretonne Pie Noir », sur https://bretonnepienoir.com/, Union des éleveurs de Bretonne Pie Noir, (consulté le ).

- Groupe Zones humides, 2018, Zones Humides Infos no 94: Pâturage traditionnel ou original en zone humide, Préserver le patrimoine naturel et le patrimoine agricole dans le marais de la Souche, S. Lécuyer, « Zones Humides Infos n°94: Pâturage traditionnel ou original en zone humide », sur http://snpn.com, .

- « La vache bretonne pie noir », sur Écomusée de la Bintinais - Rennes (consulté le ).

- G. Bruno (Augustine Fouillée), Le Tour de la France par deux enfants, 1877 ; cité dans l'« Historique : la Bretonne Pie Noir, une race ancienne », Union des éleveurs de bretonne pie noir (consulté le ).

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- « Site officiel de la race bretonne pie noir »

- « Vache Bretonne pie noir », sur www.races-de-bretagne.fr (consulté le )

Bibliographie

- [de Beaulieu 2022] François de Beaulieu (préf. Jean-Luc Maillard), Les races bretonnes : Une histoire bien vivante, Rennes, Éditions Apogée et écomusée de la Bintinais, , 191 p. (ISBN 978-2-84398-776-2, OCLC 1368023950), p. 114-124.

- [Bourgault et Quéméré 2016] Pierrick Bourgault et Pierre Quéméré, Bretonne pie noir : la vache des paysans heureux, Éditions Ouest-France, , 96 p. (ISBN 978-2-7373-7287-2 et 2-7373-7287-9, OCLC 962276547, présentation en ligne).

.

. - [Coutard et Grosson 2020] Victor Coutard et Jean Grosson, « Zoom sur la bretonne pie noir, la reine des laitières », dans Manuel du mangeur écolo (mais pas veggie !), Marabout, (ISBN 978-2-501-15937-1, lire en ligne), p. 46-47.

.

. - [Couix et al. 2016] Nathalie Couix, Claire Gaillard, Anne Lauvie et Sylvie Mugnier, « Des races localement adaptées et adoptées, une condition de la durabilité des activités d’élevage », Cahiers Agricultures, vol. 25, no 6, (ISSN 1166-7699 et 1777-5949, DOI 10.1051/cagri/2016052, lire en ligne, consulté le )

- [Dubois 2017] Philippe Jacques Dubois, Toutes les vaches de France : d'hier, d'aujourd'hui et de demain, Delachaux et Niestle, (ISBN 978-2-603-02456-0 et 2-603-02456-6, OCLC 1005230863, lire en ligne)

- [Jacq 2002] Angèle Jacq (photogr. Philippe Deschamps), La Bretonne Pie Noire, Castor & Pollux, coll. « Le petit bestiaire », (ISBN 2-912756-57-X et 978-2-912756-57-2, OCLC 469386505, présentation en ligne).

- [Markey 2014] Lucie Markey, Races bovines de France races de France, Éditions France Agricole, (ISBN 978-2-85557-242-0 et 2-85557-242-8, OCLC 878537976, présentation en ligne)

- [Quéméré 2006] Pierre Quéméré, La Bretonne Pie Noir : grandeur, décadence, renouveau, France Agricole Éditions, (ISBN 978-2-85557-135-5, lire en ligne).

- [Quéméré et al. 2002] (en) P. Quéméré, H. Larroque, J. Colleau, C. Wagner et Sergent, « Gestion génétique de la race bovine Bretonne Pie-Noire: bilan et perspectives », Productions Animales, vol. 15, no 3, (lire en ligne

[PDF], consulté le ).

[PDF], consulté le ).  .

.