Archipel des Berlengas

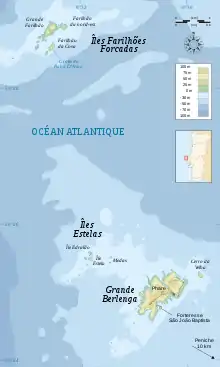

L'archipel des Berlengas (en portugais Arquipélago das Berlengas) est un groupe d'îles granitiques au large des côtes du Portugal, dans l'océan Atlantique. Situées à une dizaine de kilomètres du cap Carvoeiro, elles sont visibles depuis la ville de Peniche.

| Archipel des Berlengas Arquipélago das Berlengas (pt) | ||

Différentes vues de l'archipel des Berlengas. | ||

| Géographie | ||

|---|---|---|

| Pays | ||

| Archipel | Aucun | |

| Localisation | Océan Atlantique | |

| Coordonnées | 39° 24′ 56″ N, 9° 30′ 36″ O | |

| Superficie | 0,99 km2 | |

| Nombre d'îles | 7 et plusieurs îlots et rochers | |

| Île(s) principale(s) | Berlenga Grande, île Estela, Grande Farilhão | |

| Point culminant | Phare de Berlenga (121 m sur Berlenga Grande) | |

| Géologie | Îles continentales | |

| Administration | ||

| Statut | Réserve de biosphère | |

| Région | Centre | |

| Sous-Région | Ouest | |

| Municipalité | Peniche | |

| Démographie | ||

| Population | 30 hab. (2011) | |

| Densité | 30,3 hab./km2 | |

| Autres informations | ||

| Découverte | Préhistoire | |

| Fuseau horaire | UTC+0 | |

| Géolocalisation sur la carte : Portugal

| ||

| Catégorie:Île au Portugal | ||

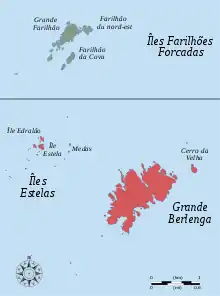

Berlenga Grande, l'île principale, fait environ 1,5 kilomètre de longueur pour 0,8 kilomètre de largeur avec une altitude maximale de 85 mètres. Elle abrite un fort et un phare, le phare de Berlenga. Deux autres îles, l'île Estela et Grande Farilhão, donnent également leur nom aux deux sous-archipels des Berlengas.

L'archipel des Berlengas fut la première aire protégée du pays puisqu'en 1465, le roi Alphonse V de Portugal y interdit la pratique de la chasse dans l'île principale de Berlenga Grande[1]. Depuis le , une partie de l'archipel est devenue une réserve naturelle[2].

Le Conseil de l'Europe a classé cet archipel comme réserve biogénétique en 1988[3]. Sur l'ensemble des îles, on trouve des espèces végétales endémiques. Il s'agit également d'un lieu de prédilection pour la nidification des oiseaux marins de la région.

La réserve a obtenu en 2011 le titre de réserve de biosphère par l'UNESCO .

Géographie

Localisation

Situé dans l’océan Atlantique, à l’extrémité occidentale de l’Union européenne, l’archipel fait partie du Portugal. Il est rattaché à la commune de Peniche, distante d’une dizaine de kilomètres, et plus précisément à la freguesia de São Pedro, au sud-ouest du district de Leiria. Berlenga Grande et les îles voisines, les îles Estelas et les Farilhões sont les trois groupes d’îlots qui constituent cet archipel.

| Île | Coordonnées | Superficie (ha) |

|---|---|---|

| Berlenga Grande | 39° 24′ 52″ N, 9° 30′ 33″ O | 78.8 |

| Îles Estelas | 39° 25′ 04,97″ N, 9° 32′ 59,88″ O | |

| Farilhões | 39° 28′ 31″ N, 9° 32′ 56″ O | 7 |

Pour accéder aux Berlengas, il existe des navettes entre le port de Peniche et le port des Berlengas, situé dans Berlenga Grande. Une dizaine d’entreprises proposent la traversée entre les deux ports, avec une plus grande fréquence en été[4].

Topographie

La superficie de l’ensemble des terres de l’archipel est d’environ 104 hectares avec un espace maritime de 9 456 hectares, soit un total de 9 560 hectares. L’île principale, Berlenga Grande, représente plus de 75 % de la superficie totale des terres ; elle est séparée par l’érosion marine d’une île beaucoup plus petite, appelée Ilha Velha (littéralement « île Vieille »).

L’archipel des Berlengas se caractérise par son relief abrupt et découpé, avec une zone centrale relativement plane sur les îles principales de Berlenga et de Farilhões.

La principale île de l’archipel, Berlenga Grande possède un périmètre d’environ quatre kilomètres, l'île mesurant approximativement 1 500 mètres de longueur par 800 mètres de largeur. La partie centrale, aux contours irréguliers, atteint l’altitude de 92 mètres. La zone plane est limitée par un littoral rocheux escarpé. La pointe nord-est de l’île se caractérise par une pente plus modérée bien qu’encore forte (de 10 à 45° selon les zones). L’importante érosion qui affecte ces îles conduit à la formation de nombreuses grottes et de petites anses qui permettent l’accumulation de sable et la formation de plages de dimensions réduites. L’île de Berlenga Grande est entourée de nombreux îlots et récifs sur tout son périmètre, comme le Cerro da Velha[5].

Les îles Estelas constituent un groupe d’îles de dimensions plus réduites à environ 1,5 kilomètre au nord-ouest de Berlenga Grande. Estela Grande et Estelão sont les principales îles du groupe, séparées de 80 mètres l’une de l’autre. Elles forment un noyau central avec les îles de Pedra do Manuel Jorge et des Parados. Autour, dans un rayon de 1,5 kilomètre, on trouve de nombreux îlots et rochers. Estela Grande culmine à environ 40 à 45 mètres, avec une zone centrale plane très réduite et des accès très abrupts. Estalão présente la même configuration. La configuration de la plupart des autres îlots les rend quasiment inaccessibles[5].

Les Farilhões et Forcadas constituent le dernier groupe d’îles des Berlengas. Elles se situent à environ 10 kilomètres au nord-ouest de Berlenga Grande, avec des accès également très escarpés. Farilhão Grande, avec ses 94 mètres d’altitude maximum, constitue le point culminant du groupe[5].

Hydrographie et hydrogéologie

La géologie et la géomorphologie de l’archipel ne sont pas propices à la formation d’aquifère ou de cours d’eau permanents. La topologie permet simplement l’accumulation provisoire par ruissellement de petites quantités d’eau pluviale. Ce phénomène se produit notamment dans quelques grottes. Les réserves d’eau sont limitées et impropres à la consommation humaine. Cette situation a entraîné la construction de citernes de stockage de l’eau douce, alimentées soit par les eaux de pluie, soit par un apport extérieur venu du continent, à travers des bateaux qui font la liaison Berlengas à la commune de Peniche[6].

Il est donc considéré qu'il n'existe pas de ressources hydriques de surface ou provenant de sources aquifères sur Berlengas. Il y existe seulement de petits réservoirs pour collecter l'eau douce par ruissellement, comme dans la Gruta da Praia do Carreiro do Mosteiro et dans la Gruta da Praia do Carreiro da Fortaleza. Ces réserves d'eau, collecte d'eau de pluie, sont à l'heure actuelle impropres à la consommation humaine, dû au mauvais état de conservation des réservoirs[7].

Géologie

- Granites des Berlengas

- Micaschiste magmatique

Il y a 280 millions d’années, d’intenses mouvements géologiques ont transformé profondément la surface terrestre en donnant naissance à une imposante chaîne montagneuse qui a suturé les futures Amérique du Nord, Europe, Afrique et l’Asie. Alors, toutes les terres émergées se sont rejointes et ont formé un seul continent, la Pangée.

Il y a 180 millions d’années, la Pangée se disloque, donnant naissance à la Laurasia et au Gondwana. À l’époque jurassique s’initie la formation de l’océan Atlantique par éloignement de l’Amérique du Nord vers l’ouest. Dans l’océan, il reste une île qui sera submergée et laissera quelques vestiges plus à l’est, les Berlengas[8].

Ces îles sont constituées d’un granite rose très rare en Europe et très fréquent en Amérique[9], riche en feldspaths. L’érosion a créé des reliefs remarquables, tels que le « pain de sucre », ou encore d’étroites vallées aux parois presque verticales (les carreiros, formées par une érosion sélective le long de plans de faille subverticaux), ainsi que de nombreuses grottes (grotte du rêve, grotte Bleue, etc) et tunnels marins[10].

Berlenga Grande, les îles environnantes et les îles Estelas sont constituées de roches de granites. Sur l'île des Berlengas, outre le granite rose, il y a deux types de granites très présents, un de couleur rouge et l'autre blanchâtre. La rouge domine sur la quasi-totalité des deux îles ; le granite blanchâtre est situé au nord-est et au sud-ouest de l'île des Berlengas. Les Farilhões-Forcadas ont une géologie différente des autres îles de l'archipel, elles sont formées par des roches métamorphiques anciennes, notamment du gneiss[11].

Climat

Le climat de l’archipel est de type océanique, dominé par des influences atlantiques, en particulier sur les côtes du nord et du nord-ouest, où des vents violents se font sentir. Il y a aussi une tendance méditerranéenne, plus visible sur les côtes tournées vers le sud et le sud-est. D’intenses pluies en hiver alternent avec des périodes de sécheresse, entre le printemps et l’automne.

Le climat de l’archipel est fortement influencé par les vents, très forts sur les falaises orientées nord et plus modérés sur les côtes sud. Ces courants éoliens affectent la distribution de la faune et la flore dans les îles. Cette particularité climatique dote l’archipel d’un écosystème unique, tant au niveau terrestre qu’au niveau marin[12].

La présence proche du continent, dont la côte est orientée nord-sud, influence également fortement les caractéristiques climatiques de l’île, surtout en été. En cette saison, le réchauffement différentiel de la mer et de la terre entraîne la formation d’une brise marine durant la journée. Cette brise vient renforcer le courant éolien principal associé à l’anticyclone des Açores et donne naissance à un régime de vent connu sous le nom de nortada. Ces vents poussent les eaux de surface vers le large, provoquant le remplacement des eaux chaudes de surface par des eaux froides provenant des couches plus profondes des eaux. Ce phénomène provoque des brouillards fréquents pendant l’été et entraîne un enrichissement en nutriments des eaux de surface[13].

Les températures moyennes mensuelles en été sont fraîches (inférieures à 20 °C) et les maximales dépassent rarement les 32 °C. En hiver, les moyennes mensuelles restent élevées (supérieures à 10 °C) et les minimales supérieures à 0 °C. L’amplitude thermique reste donc modérée[13].

| Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Température minimale moyenne (°C) | 9,2 | 9,9 | 10,8 | 11,6 | 13,3 | 15,2 | 16,4 | 16,6 | 16,2 | 14,5 | 12,2 | 10,3 | 13 |

| Température moyenne (°C) | 11,7 | 12,2 | 13,2 | 13,7 | 15,2 | 17,1 | 18,3 | 18,7 | 18,4 | 16,7 | 14,6 | 12,7 | 15,2 |

| Température maximale moyenne (°C) | 14,2 | 14,5 | 15,5 | 15,9 | 17,2 | 19,1 | 20,3 | 20,7 | 20,6 | 18,9 | 17 | 15,2 | 17,4 |

| Record de froid (°C) | 0 | 1,1 | 0 | 4 | 6 | 9 | 7,4 | 10,5 | 10,5 | 6,8 | 5 | 0,9 | 0 |

| Record de chaleur (°C) | 20 | 22 | 25,5 | 28,5 | 31 | 30,5 | 31 | 30,2 | 31,5 | 30,5 | 25 | 21,2 | 31,5 |

| Ensoleillement (h) | 132,6 | 122,1 | 172,8 | 194,1 | 223 | 222,7 | 245 | 253,9 | 196 | 171,1 | 136,2 | 122,3 | 2 191,8 |

| Précipitations (mm) | 78,8 | 69,8 | 40,6 | 51,8 | 44,4 | 17,7 | 5,7 | 9,1 | 25,3 | 76,2 | 83,8 | 88,1 | 591,3 |

Ces données ont été relevées à la station du Cabo Carvoeiro entre 1971 et 2000[13]. La température moyenne du mois le plus chaud est le mois d’août (18,7 °C) et la température moyenne du mois le plus froid est le mois de janvier (11,7 °C). L’archipel ne possédant pas de station météorologique, les températures relevées correspondent au Cap Carvoeiro, à environ 5,7 milles de distances.

Population

L’occupation de l’archipel remonterait à l’Antiquité. Les Phéniciens, qui avaient établi un comptoir à l’emplacement de Lisbonne[14] et fréquentaient Madère[15], l’utilisaient probablement comme port-abri. De nos jours, l’archipel compte une petite population d’à peine une trentaine d’habitants permanents[16], mais il existait autrefois une petite communauté de pêcheurs sur l’île principale. L’archipel est néanmoins proche de la ville de Peniche, située sur la péninsule Ibérique. Diverses navettes entre la ville de Peniche et l’archipel mettent environ 30 à 40 minutes pour réaliser la traversée[17].

Depuis le milieu du XXe siècle, les habitations sur l’île de Berlenga Grande ne servent que de résidences temporaires pour le personnel du phare du duc de Bragance, les surveillants de la réserve naturelle ainsi que, durant la période estivale, les fonctionnaires de la municipalité de Peniche, les dizaines de pêcheurs artisanaux et le personnel employé dans le secteur de la restauration et du commerce.

Entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle, quelques familles de pêcheurs s’y installèrent de manière saisonnière ou de façon permanente. C’est seulement en 1941 que fut construit, sur l'initiative du commandant António de Andrade e Silva, un ensemble d'habitations appelé le quartier des Pêcheurs, destiné à loger ces pêcheurs dans de meilleures conditions. Il s'agit, à l’époque, d'un hameau composé de seize petites maisons. En 1991 le quartier prend officiellement le nom de son instigateur (Quartier António de Andrade e Silva)[18]. De nos jours, la construction sur l'île de maisons ou autres édifices est interdite[16].

Le quartier des pêcheurs (Bairro dos Pescadores) est l’unique zone d'habitation de l’archipel. Il sert de logement aux vacanciers et à la trentaine d’habitants qui résident sur l’île de Berlenga Grande. Les touristes disposent d’un terrain de camping et du fort de Berlengas qui fait également office d’auberge.

Écologie

Vertébrés terrestres

Les vertébrés terrestres de la réserve sont peu diversifiés : on ne compte que deux espèces de mammifères, le rat noir et le lapin de garenne, et deux espèces de lézards, le lézard ocellé et Podarcis carbonelli. Ce dernier, toutefois, présente un intérêt patrimonial évident, non seulement parce qu’il s’agit d’une espèce endémique au Portugal et à l’Espagne[19], mais aussi parce qu’elle est représentée sur l’archipel par une sous-espèce elle-même endémique des Berlengas, Podarcis carbonelli berlengensis[20].

Oiseaux de mer

Les oiseaux de mer représentent l’un des éléments essentiels du patrimoine naturel de l’archipel. Cet intérêt ne réside pas tant dans le niveau des effectifs reproducteurs que dans les particularités de leur répartition géographique : deux espèces septentrionales et deux espèces méridionales trouvent ici leur limite de répartition. Le guillemot de Troïl (emblème de la réserve[21]) et la mouette tridactyle ne nichent nulle part au monde plus au sud, alors que le puffin cendré et l’océanite de Castro atteignent là leur limite septentrionale. Au total, sept espèces d’oiseaux marins se reproduisent dans ces îles : outre les quatre espèces précédentes, sont présents le cormoran huppé, le goéland brun et le goéland leucophée.

Si l’on exclut les îles Canaries et les Açores, qui font partie des régions ultrapériphériques de l’Union européenne, l’archipel des Berlengas est le seul point de reproduction de la sous-espèce atlantique du puffin cendré (Calonectris diomedea borealis) en Europe. Entre 700 et 800 couples nichent sur Berlenga Grande et les Farilhões. L’espèce y serait en augmentation, contrairement à la tendance générale dans l’ensemble de son aire de répartition[22].

Habitant des régions océaniques subtropicales, le pétrel de Castro atteint lui aussi la limite septentrionale de son aire de répartition aux Berlengas. Il ne niche en fait qu’aux Farilhões, seule localité de reproduction en Europe proprement dite. Sa population, évaluée à 125 couples en 2003, est considérée comme stable[22].

La population de goéland leucophée a été divisée par deux, passant de 45 000 environ à 21 000. L’objectif de la réserve est de diminuer encore cette population, pour atteindre le seuil des 10 000 individus et éviter que la surpopulation de goélands leucophée dans l’archipel n’entraîne la disparition d’une flore unique[23].

Flore et végétation

Sur les 135 espèces de végétaux terrestres recensées dans l’archipel, douze ont une importance patrimoniale véritable, soit pour leur caractère endémique, soit pour leur rareté. Trois espèces et sous-espèces ne se trouvent que sur les Berlengas : une armérie, Armeria berlengensis, une pulicaire, Pulicaria microcephala et une herniaire autrefois considérée comme espèce à part entière (Herniara berlengiana), aujourd’hui rattachée à une endémique portugaise sous le nom d’Herniaria lusitanica berlengiana. Parmi les autres, l’angélique Angelica pachycarpa, endémique ibérique, est considérée comme espèce en danger critique d’extinction par l’UICN.

Presque toutes les autres sont toutes rares ou vulnérables : le souci Calendula suffruticosa algarbiensis, la vipérine Echium rosulatum, la linaire Linaria amethystea multipunctata, la trompette de méduse Narcissus bulbocodium obesus, le plantain corne de cerf Plantago coronopus occidentalis, la scrophulaire Scrophularia sublyrata, Silene latifolia mariziana et le silène Silene scabriflora[22].

Une espèce introduite, le Mesembryanthemum crystallinum (en portugais : chorão), est une espèce invasive et couvre de très grandes surfaces.

L’absence d’arbres, à l’exception de quelques figuiers et oliviers de taille réduite, s’explique par les contraintes édaphiques et climatiques, en particulier la puissance des vents chargés de sel et de particules.

Protection de l’environnement

En 1982, l’État portugais a classé une partie de l’archipel comme réserve naturelle (Reserva Natural das Berlengas) et le Conseil de l'Europe l'a classée, en 1988, comme Réserve de la biosphère. En 2007, la municipalité de Peniche a présenté l’archipel des Berlengas à l’UNESCO, pour que la réserve nationale soit reconnue « réserve de biosphère » par l’UNESCO, statut auquel elle est officiellement candidate depuis le [24] - [25].

Depuis 2007, l’archipel est autosuffisant concernant l’énergie. Un projet consistant à installer des infrastructures de production d'eau potable et d'électricité à partir d’énergies renouvelables a été mis en place. De grandes entreprises, comme la Galp Energia, l’EDP et la NASA ont participé au projet, qui a coûté environ deux millions d’euros[26] - [27].

Le , plus de 80 plongeurs ont enlevé du fond de la mer près de 930 kilogrammes de déchets pour la première campagne de nettoyage subaquatique réalisée dans l’archipel. Selon Lusa, environ 425 kilogrammes de métal, 260 kilogrammes de résidus indifférenciés, près de 210 kilogrammes de verre et de plastique ont été extraits à cette occasion[28] - [29].

Histoire

De l’Antiquité jusqu’au XVe siècle

L’occupation humaine de l’archipel, sur l'île de Berlenga Grande (la seule habitable), remonte à l’Antiquité. Elle est alors appelée Λονδοβρίς (Londobris), mentionnée par Ptolémée dans la Lusitanie. Le nom se décompose en « londo-bri(ga) », ce qui signifie « forteresse de Londos »[30]. Plus tard, l’archipel est appelé « île de Saturne » par les géographes romains.

Il se peut que les Phéniciens et les Lusitaniens aient connu l’archipel et l’aient utilisé comme port d’abri.

Plus tard, l'archipel est visité par des navigateurs arabes, des Vikings, des corsaires français et anglais. La présence de navires romains et vikings a été prouvée par des restes d’ancres datant du Ier siècle au Ve siècle retrouvés sur les fonds marins. Des pirates anglais fréquentèrent aussi l’archipel, ainsi que des corsaires d'Alger. C’est aux alentours de Berlengas qu’est capturé le navire de Garcia Dias, arrivé d’Inde[31].

Du XVIe siècle à nos jours

En 1513, les moines de l’ordre de Saint-Jérôme, avec l’aide de la reine Éléonore de Viseu, ont établi un refuge dans l’intention d’offrir de l’aide aux navigateurs et aux victimes des naufrages fréquents sur cette côte atlantique, dévastée par des corsaires. Ils établissent alors le monastère de la Miséricorde de Berlenga, dans le lieu où, depuis 1953, s’est érigé un restaurant. Néanmoins, à cause des fréquents assauts des pirates et de corsaires européens et nord-africains, cette communauté religieuse est transférée en 1545 vers un nouveau monastère consacré à Notre-Dame da Conceição, dans la commune d’Óbidos.

Depuis son intégration dans le territoire portugais, l’archipel connaît plusieurs propriétaires, en alternance entre la Couronne royale et les divers propriétaires auxquels a été donné ce territoire : Infant D. Fernando (1433–1449) ; Infant D. Henrique (1449–1460) ; D. Jorge de Vasconcelos (1512– ?) ; Le Monastère de Notre Dame de la Miséricorde (? – 1545) ; Comtes d'Atouguia da Baleia (1617–1759).

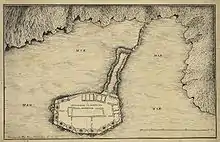

Selon les données disponibles, c’est au XVe siècle que s’est installé un groupe de pêcheurs, qui aurait ultérieurement augmenté en nombre. Quelques décennies plus tard, pendant le règne du roi Philippe II, la stratégie de fortification du pays conduit à la construction du fort de São João Baptista du Berlengas, dont les travaux sont lancés en 1654 par le roi Jean IV de Portugal.

Néanmoins la pénurie d’aliments, les maladies et les constants assauts des pirates et de corsaires marocains, algériens, anglais et français, ont rendu impossible la vie sur l’archipel.

En 1941 est construit le quartier de Pêcheurs, pour abriter les pêcheurs locaux. Certaines de ces maisons sont aujourd'hui fréquentées par des vacanciers ; certains d’entre eux ont fini par les occuper définitivement et d’autres ont construit sous concession. Entre 1950 et 2008, le quartier a cependant peu évolué, seules quelques maisons sont construites et le port est réaménagé.

L’archipel fut le lieu du tournage du film O Rei das Berlengas (le Roi des Berlengas), réalisé en 1978 par Artur Semedo, avec Mário Viegas comme acteur principal. Cette comédie met en scène quelqu’un qui se bat pour l’indépendance des Berlengas contre le Portugal.

Le , deux athlètes nageurs portugais, Miguel Arrobas et Nuno Vincente, ont fait la traversée entre Berlenga Grande et la ville de Peniche dans des eaux à 16 °C[32]. Ils ont ainsi établi le record actuel d’environ 3 heures et 12 minutes, pour 16 kilomètres de distance, battant le dernier record qui datait de 1954 et qui était de 4 heures et 38 minutes. Les deux nageurs ont chacun reçu une médaille municipale, remise par le Maire de la municipalité de Peniche, M. António José Correia[33] - [34].

Patrimoine

Le phare des Berlengas

Situé au point culminant de la principale île de l’archipel, le phare du Duc de Bragance est construit sous le règne de la reine Marie II de Portugal, afin de signaler l’archipel aux bateaux qui naviguent dans cette zone. C’est en 1836 que débute la construction du phare, qui est achevé en 1841. Mais le projet de sa construction est beaucoup plus ancien ; il date de 1758, soit trois ans seulement après le tremblement de terre de Lisbonne de 1755. Sa mise en fonctionnement a lieu en 1842, un an après la fin de sa construction.

À l’origine, le phare se compose d’une tour carrée d’une hauteur de 29 mètres ; divers modifications et agrandissements sont effectués entre 1851 et 1860. Initialement, la lampe du phare est alimentée au pétrole, mais depuis 1926, le phare est alimenté à l’électricité. Il est automatisé en 1985[35]. La lentille de Fresnel d’origine est alors remplacée par une lentille plus efficace, et un nouveau signal sonore remplace les anciennes cornes de brumes.

Depuis l’année 2000, le phare est alimenté par des cellules photoélectriques et utilise ainsi l’énergie accumulée pendant le jour provenant de plusieurs panneaux photovoltaïques. En cas de dernier recours, un générateur est utilisé. Sur les 51 phares situés sur les côtes portugaises, seul celui des Berlengas est alimenté à l’aide de panneaux solaires[36].

D’une hauteur moyenne de 29 mètres, soit 121 mètres au-dessus du niveau de la mer, il est visible par beau temps jusqu’à 27 milles (50 kilomètres)[37]. De par sa position sur une route fréquentée, il a une importance majeure pour la navigation le long des côtes portugaises[38].

Fort de São João Baptista

.jpg.webp)

La forteresse de Saint Jean-Baptiste est érigée sous le règne du roi Jean IV de Portugal comme un élément fortifié de défense du territoire portugais. Sa construction est initiée en 1651 et achevée en 1656. Parmi les nombreuses batailles la mettant en jeu, la plus célèbre est celle du où le fort, avec 28 soldats, dont António Avelar, a subi l’attaque d’un escadron castillan composé de quatorze navires et d’une caravelle commandée par le sergent Diego Ibarra. Le fort est pris par les Castillans, après une forte résistance de la garnison portugaise[39]. Attaqué et bombardé pendant deux jours, le fort se défend et cause d'importantes pertes aux assaillants : environ cinq cents morts, un navire coulé et deux autres très endommagés. Du côté du Portugal, il n’y a qu’un seul mort et quatre blessés. António Avelar, qui est mort à bord d’un bateau de l’escadron qui le conduit en Espagne, est ainsi devenu un héros. Le Portugal récupère le fort la même année[39]. Le bateau qui fait la liaison depuis Peniche porte aujourd’hui son nom.

Pendant deux siècles, le fort est intégré à de nombreuses stratégies militaires. Il est entièrement rénové par Alphonse VI de Portugal, jusqu’à son abandon complet en 1847. Au milieu du XXe siècle, il est restauré et ensuite reconverti en auberge : Salazar, dictateur du Portugal, séjourne plusieurs fois dans le fort.

Il est ensuite abandonné après la révolution des Œillets, le 25 avril 1974. Aujourd’hui, grâce à un protocole signé entre le Ministério da Defesa et la municipalité de Peniche, le fort de Saint Jean-Baptiste est redevenu une auberge qui est tenue par l’association Amigos das Berlengas[40].

Le fort est situé sur une petite crique de Berlenga Grande, plus précisément sur un petit îlot. Il existe un pont de pierre assez étroit pour y accéder[41].

Les grottes et les roches

L’archipel, principalement l’île de Berlenga Grande, possède de nombreuses grottes. Il est possible d’effectuer des promenades en bateau pour longer ces roches et explorer l’intérieur de ces grottes, ce qui constitue l'une des attractions les plus prisées de l’archipel. Certaines des roches possèdent des formes d’animaux. La Roca da Baleia figure une baleine et la tromba do elefante ressemble à la face d'un éléphant avec sa trompe et son œil[42].

Sous la forteresse, la gruta azul (grotte bleue), par l’orientation propice des rayons solaires, permet de voir le fond de la mer.

Furado Grande est la grotte la plus impressionnante de l’archipel des Berlengas. Elle traverse toute l’île de Berlenga Grande. Elle forme un tunnel naturel de 70 mètres de longueur et de vingt de hauteur. Il existe dans les îles des Berlengas d’autres grottes à explorer mais accessibles uniquement aux plongeurs[43].

Économie

Les deux principales activités économiques basées sur l'archipel sont le tourisme et l'exploration de ressources marines (pêche, expéditions, etc). L'archipel ne possède que deux établissements commerciaux, un hôtel-restaurant et un supermarché, sans compter les activités du fort de Berlengas.

L'île principale des Berlengas, Berlenga Grande, possède une aire de camping et, plus au sud-ouest, l'auberge de la forteresse de Berlengas.

Le premier restaurant de l'archipel fut construit, sur l'île de Berlenga Grande, en 1952. Cette même année fut inauguré le parc de camping de Berlenga Grande[18]. Un deuxième restaurant est établi dans la forteresse de Berlengas lors de sa restauration. Le plat typique proposé est la Caldeirada de Peniche[18]. Selon le quotidien britannique The Times, le camping des Berlengas est le meilleur parc de camping d'Europe[44] - [45] - [46].

La pêche et la pêche touristique sont très pratiquées dans l'archipel des Berlengas. La pêche est maintenant réglementée, une partie des eaux est protégée grâce à la création de réserve naturelle maritime pour la protection et la reproduction des espèces maritimes et biologiques. Non loin, le port de Peniche est le deuxième port portugais, derrière le port de Matosinhos. La pêche au pouce-pied Pollicipes pollicipes est très courante dans l’archipel.

Entre 2000 et 2006, ce sont environ onze à vingt tonnes de pouce-pied Pollicipes pollicipes qui furent récoltés dans la Réserve Naturelle des Berlengas[47]. Actuellement il n’existe aucune réglementation sur la pêche des pouces-pieds[48]. La plupart des pêcheurs de pouces-pieds vendent leur récolte directement à des intermédiaires et à des restaurants. Le prix de vente de ces crustacés est entre 10 et 30 euros le kilogramme, voire 50 euros ou davantage[47].

Tourisme

Depuis plusieurs années le nombre de visiteurs de l’archipel est en hausse[49] : chaque année, depuis 2003, ce sont plus de 40 000 visiteurs qui viennent aux Berlengas[49]. Le flux touristique est réglementé de manière à préserver les valeurs naturelles et culturelles de l’archipel[49]. La majorité des visites se font en été[49]. On estime[49] qu’environ 25 000 personnes ont visité l’archipel en 1998, près de 30 000 visiteurs en 2000 et près de 40 000 visiteurs en 2003 et 2004[49].

Les principaux centres d’intérêt des touristes sont la nature et les quelques ressources balnéaires et nautiques[49]. Ces dernières années, la fréquentation des touristes étrangers a augmenté[49]. Ces visites contribuent de manière non négligeable au développement économique et social de la ville de Peniche et de la région Ouest portugaise[49].

Le nombre de visiteurs est limité par un quota, qui est actuellement de 350 visiteurs par jour[50]. La superficie de l'archipel, la protection de la faune et de la flore expliquent cette limitation.

L’archipel compte deux plages accessibles au public, celle de la Fortaleza et celle du Carreiro do Mosteiro. Elles ont toutes deux pour caractéristique de posséder des eaux claires et transparentes, et sont idéales pour la plongée. La plage du Carreiro do Mosteiro est la seule à posséder un bar à proximité[51]. Près de cette plage, il y avait un ancien monastère dédié à l’ordre de Saint-Jérôme, il fut construit au XVIe siècle sous l’ordre du roi Manuel Ier de Portugal. Mais il fut détruit par les nombreuses attaques de pirates. Cette plage est équipée d’un plongeoir[52].

Il existe aussi trois parcours pédestres, situés sur l’île principale des Berlengas, deux sur la partie de Ilha da Berlenga et l’autre sur la partie de Ilha Velha.

Trilho das Berlengas

Il s'agit du parcours le plus connu, long de trois kilomètres. Sa durée, à la marche, est de trois heures. Les points intéressants sont le plateau du phare et le Fort de São João Baptista, il existe une connexion pour rejoindre le parcours Visita às Grutas. Il est d’une difficulté moyenne[53].

Trilho Ilha Velha

Ce parcours est situé dans la partie de Ilha Velha. Sa longueur est de 1,5 kilomètre, pour une durée de 1 h 30. Les points les plus intéressants sont les Buzinas, Pedra Negra et le Carreiro dos Cações. Le Carreiro dos Cações est l’endroit où Berlenga Grande est presque divisée en deux par l’érosion marine, formant ainsi Ilha da Berlenga et Ilha Velha. Son niveau de difficulté est noté facile[53].

Visita às Grutas

Ce parcours est situé dans l’île de Berlenga. Sa longueur est de deux kilomètres, pour une durée d’une heure. Les points les plus intéressants sont le Carreiro da Inês, les Flandres, le Fort de São João Baptista, la Gruta Azul, le Furado Grande et la Cova do Sono. Son niveau de difficulté est noté facile[53].

Naufrages

Les marées de grande amplitude et la présence de rochers et d'écueils sur le pourtour des côtes de l'archipel sont à l'origine d'un grand nombre de naufrages et accidents maritimes.

Plusieurs navires, principalement à vapeur, y ont fait naufrage entre le XIXe et le XXe siècle, notamment : le bateau à vapeur britannique El Dorado s'est échoué dans les Farilhões en 1885, le bateau à vapeur portugais Gomes VIII a fait naufrage à Baixa do Rinchão (près de Cerro da Velha) en 1899, ou le bateau à vapeur italien Primavera s’est échoué à Berlenga Grande en 1902[54] - [18]. Le , un navire anglais, le Camrose, s’échoue sur l’archipel à cause du brouillard très fréquent dans les parages[55].

On peut citer également les navires grecs, Polixeni échoué aux îles Estelas en 1905, le Cornellius qui a fait naufrage à Farilhões en 1910. Le Maroudio Inglessi a fait naufrage à Baixa do Broeiro (Estrelas) en 1921, l'Andrios s’est échoué à Berlenga Grande en 1926, le Sappho a fait naufrage aux îles Estelas en 1932 et enfin le bateau à vapeur anglais Highland Hope a fait naufrage à Farilhões en 1930[18].

Sources, notes et références

- (pt) « Berlengas - Îles candidates à la réserve de la biosphère », INESC Porto (consulté le )

- (pt) Diário da República, Lisbonne, Imprensa Nacional - Casa da Moeda, , 202e éd. (lire en ligne), p. 2345-2347

- Ben Delbaere, Agence européenne pour l'environnement, Sites de conservation de la nature désignés en application des instruments internationaux au niveau paneuropéen (Sauvegarde de la nature n° 95), Council of Europe, (ISBN 978-92-871-3781-4, lire en ligne), p. 106

- (pt) Les informations sur les navettes entre Berlengas et Peniche, consulté le 2 novembre 2009.

- « Dossier de candidature des Berlengas au statut de réserve de la biosphère de l'UNSECO - Geomorfologia, p. 29–30 », Instituto do Ambiente e Desenvolvimento - Aveiro (consulté le )

- « Dossier de candidature des Berlengas au statut de réserve de la biosphère de l’UNSECO - Hidrologia e hidrogeologia, p. 31–32 », Instituto do Ambiente e Desenvolvimento - Aveiro (consulté le )

- « Plano de ordenamento da reserva natural das Berlengas, p. 38 », Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade (consulté le )

- (pt) Histoire géologique des Berlengas, page visitée le 25 octobre 2009.

- (pt) Géologie des Berlengas, page visitée le 2 novembre 2009.

- Collectif (1982) Dictionnaire illustré des merveilles naturelles du monde p. 80, Reader's Digest

- (pt) Géologie de l'archipel - p. 36-37, page visitée le 27 mars 2010.

- (pt) Climat des Berlengas, page visitée le 26 octobre 2009.

- Dossier de candidature des Berlengas au statut de réserve de la biosphère de l’UNSECO - Chapitre 11.2 Climat, p. 24

- (fr) Lisbon walker, La Vieille Ville, page visitée le 27 octobre 2009.

- (fr) Lonely Planet, Histoire de Madère, page visitée le 27 octobre 2009.

- (pt) Reportage de la chaîne SIC portugaise sur l’archipel des Berlengas, page visitée le 25 octobre 2009.

- (en) Durée du voyage entre Berlengas et le port de Peniche, page visitée le 25 octobre 2009.

- (pt) Liste des naufrages dans l’archipel, page 33 [PDF] page 23 (document), page visitée le 25 octobre 2009.

- (en) Répartition de Podarcis carbonelli

- (en) Sá-Sousa, P., Pérez-Mellado, V. & Martínez-Solano, I., 2008. Podarcis carbonelli. In IUCN 2009. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2009.1.

- (pt) Guillemot de Troïl, l’emblème de la réserve, page visitée le 25 octobre 2009.

- (pt) Queiroga, H., Leão, F. & Coutinho, M., 2008. Candidatura das Berlengas a Reserva da biosfera da UNESCO. Câmara Municipal de Peniche, 128 p. Document (5,3 Mo)

- (pt) Reportage de la chaîne brésilienne TV GLOBO, page visitée le 26 octobre 2009.

- (pt) Le journal en ligne oesteonline.pt montre l’archipel candidat à l’UNESCO en 2007, page visitée le 25 octobre 2009.

- (pt) L’archipel est officiellement candidat à l’UNESCO, page visitée le 25 octobre 2009.

- (pt) Projet d’eau et électricité pour Berlengas, page visitée le 26 octobre 2009.

- (pt) Infrastructures basiques pour Berlenga Grande, page consultée le 26 octobre 2009. [PDF]

- (pt) Projet de nettoyage sous-marin, page visitée le 2 novembre 2009.

- (pt) 930 kilogrammes de déchets péchés en mer, page visitée le 2 novembre 2009.

- Berlengas, Λονδοβρίς, mentionné par Ptolémée, page visitée le 23 octobre 2009.

- Berlengas, histoire de cet archipel portugais, page visitée le 23 octobre 2009.

- (pt) Première partie du reportage de SPORTtv, page visitée le 25 octobre 2009.

- (pt) « Reportage de la chaîne TVI portugaise sur la traversée entre l’archipel et Peniche en 2007 » (consulté le )

- (pt) Ancien record et médaille de Peniche, page visitée le 2 décembre 2009.

- (pt) Toute la section Phare ; Farol da Berlenga, page visitée le 28 octobre 2009.

- (pt) Alimentation du phare en panneaux solaires, page visitée le 28 octobre 2009.

- (pt) Phare des Berlengas, page visitée le 28 octobre 2009.

- (en) « Lighthouses of Northern Portugal », Univertity of North Carolina (consulté le )

- (pt) Le fort des Berlengas, page consultée le 28 octobre 2009.

- (pt) Fort des Berlengas, page visitée le 3 novembre 2009

- (pt) www.monumentos.pt ; Site recensent le patrimoine du Portugal et de ses anciennes colonies.

- (pt) La Trompe de l’éléphant, page visitée le 2 novembre 2009.

- (pt) Les grottes des Berlengas, page visitée le 2 novembre 2009.

- (en) The 20 coolest camp sites in Europe, page visitée le 25 octobre 2009.

- (pt) Parque de campismo de Berlengas lidera top inglês, page visitée le 25 octobre 2009.

- (pt) Meilleur camping selon les Anglais, page visitée le 25 octobre 2009.

- (pt) (page 67) Pêche des pouces-pieds, page visitée le 2 décembre 2009.

- (pt) Les pousses-pieds en Europe, page visitée le 2 décembre 2009.

- (pt) Nombre de visiteurs en moyenne. Page 162, page visitée le 30 octobre 2009.[PDF]

- (pt) Restriction du nombre de visiteurs, page visitée le 25 octobre 2009.

- (pt) Les plages accessible de l'archipel, page visitée le 25 octobre 2009.

- (en) Caractéristiques de la plage de Carreiro do Mosteiro, page visitée le 13 novembre 2009.

- (pt) Les parcours pédestres des Berlengas, pages 164–165, page visitée le 30 octobre 2009. [PDF]

- (pt) Vidéo sous-marine du bateau Primavera, page visitée le 13 novembre 2009.

- (pt) Naufrage d’un navire anglais sur l’archipel, page visitée le 13 novembre 2009.

Annexes

Bibliographie

- (en) Antonio M. Teixeira, « Seabirds breeding at the Berlengas, forty-two years after Lockley's visit », Ibis, 125 : 417–420, 1983.

- (pt) Castro Henriques, Parques e Reservas Naturais de Portugal, Lisbonne, 1990.

- (fr) Ferdinand Denis, L'Univers; histoire et description de tous les peuples, « F. Didot frères », Paris, 1828 (OCLC 23418111)

- (pt) Francisco, Diccionario Geograhico Abreviado de Portugal e suas Possessões Ultramarinas, « Bastian Books », 2008 (Google book's)

- (pt) Jules Daveau, « Contribuçoes para a flora de Portugal I. Excursion botanique aux îles Berlengas et Farilhoes », Boletim da Sociedade Broteriana, 1(2): 13-31, 1884. Jules Daveau (1852-1929), botaniste français, conservateur du jardin des plantes de Montpellier a été à partir de 1876 conservateur du Jardin botanique de l'École polytechnique de Lisbonne

- (pt) Merelo de Figueiredo, J.P., « Contribucão para o studo de uma "Reserva Natural" no Arquilpélago das Berlengas », Protecção da Natureza, 14 : 23-38, 1973.

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- (pt) Espaces portugais protégés, icnb.pt

- (fr) Les îles de Berlengas, visitportugal.com

Vidéos

- Vidéo Youtube, vue aérienne sur Berlenga Grande

Reportages Vidéos

- Vidéo Youtube, la pêche sur Berlengas vers 1960

- (pt) Vidéo Youtube sur la candidature de Berlengas à l'UNESCO

- (fr) Thalassa, Voyage à la carte (11/09/2009)