Accident de la route en France

Un accident de la route ou accident de la circulation est entendu comme une collision non voulue, non prévue et mal anticipée d'au moins un engin roulant avec une chose, un animal ou une personne sur une voie publique ou privée ouverte à la circulation. En France, plus de 50 000 accidents corporels sont recensés chaque année par l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR) et les compagnies d'assurance indiquent que sont dressés 1,8 million de constats amiables durant la même période. Compte-tenu de l'absence de signalement d'un grand nombre d'événements mineurs n'ayant que des conséquences matérielles individuelles, il est impossible d'estimer précisément le nombre total d'accidents de la route.

La lutte contre ce phénomène est prise en charge au niveau national par les pouvoirs publics à travers la délégation à la sécurité routière, grâce à l'éclairage d'un document d'information édité annuellement par l'ONISR faisant la synthèse des principales données de l'accidentologie en France. Ces enquêtes statistiques ont montré que s'agissant des accidents mortels, le comportement humain est mis en cause dans la plupart des cas, mais que la voirie, l'environnement ou le véhicule peuvent aussi avoir une implication significative .

Historique des accidents

Le premier accident notifié d'un véhicule automobile fut celui du fardier de Cugnot. Selon les témoignages et correspondances, ce premier accident a lieu en avril 1770, mais le lieu exact Paris ou Vanves n'est pas connu. L'engin peu maniable — mais aussi peu rapide — percuta un mur à la suite d'« un virage mal négocié ». Sa vitesse fut estimée à 4 km/h, il n'y eut aucun blessé, mais l'engin fut détruit sous le choc. Même si le lieu et la date exacte changent, l'Histoire officielle a retenu que la somme importante de 20 000 livres fut allouée à Cugnot et Gribeauval pour qu'ils puissent reconstruire un nouveau véhicule, prouvant ainsi sa destruction accidentelle[1].

Il y avait cependant de nombreux accidents de la circulation du temps de Cugnot ; Paris comptait déjà de nombreuses victimes dues à la présence des véhicules hippomobiles comme en témoigne un « appel à témoins » du publié dans le Journal de Paris et qui relate un accident de la circulation survenu dans le quartier des Halles (rue de la Platière) à Paris. Cet appel, paru sous la forme d'un courrier adressé au journal, décrit un accident entre une charrette et un cabriolet et se présente sous la forme d'une simple demande de réparation des torts causés au tiers par le responsable de l'accrochage lui-même[2].

Ce même journal relate dans son édition du , un accident mortel, suivi de ce que l'on dénommerait aujourd'hui un délit de fuite (délit qui ne semblait pas exister à l'époque). L'auteur de l'homicide, le conducteur d'une voiture de maître a renversé « un malheureux étranger et lui a écrasé la tête » et n'a jamais été retrouvé, mais fait curieux, des rumeurs non fondées accusèrent une aristocrate. Un élan de générosité populaire lancé à la suite de l'article permit d'aider financièrement la famille éprouvée. Le , ce journal décrit, avec force détails, la mort d'un enfant écrasé par un « mauvais carrosse de remise », au coin de la rue de la Chaussée d'Antin et de la rue de Caumartin, accident survenu le mardi 23 à six heures et demie du soir, prouvant ainsi que dans ce type de faits divers, la presse savait déjà être précise[3].

Spécificités françaises

.JPG.webp)

La France, à population comparable, dispose d'un réseau routier plus étendu que ceux de l'Allemagne, de l'Italie ou du Royaume-Uni. Même si son réseau routier voit passer de nombreux véhicules étrangers en raison de la situation géographique de la France, la circulation y est moins dense, ce qui selon l'ONISR favorise des vitesses supérieures, et des accidents plus graves. La mortalité routière se trouve dans la moyenne des pays de l'Union Européenne en 2017, mais elle se caractérise par une mortalité surreprésentée en zone rurale, ainsi que de jour et sous la pluie[4]. Un automobiliste habitant en zone rurale a 1,5 fois plus de risques d’être tué qu’un habitant d’une agglomération moyenne (de 20 000 à 100 000 habitants), et 2,7 fois plus qu’un habitant d’une grande agglomération (plus de 100 000 habitants).

Spécificités sociales

Sur une année, parmi le total des tués, les accidents domicile-travail ont tué 359 personnes. Les accidents lors de déplacements professionnels ont tué 124 personnes[5]. En 2018, 500 Français sont morts dans des accidents de la route dans le cadre de leur activité professionnelle, dont les trois quarts sur le trajet entre leur domicile et leur travail et un quart lors d’un trajet professionnel. Ces accidents sont essentiellement causés par la fatigue[6].

Ces tués sur le trajet du travail représentent en 2007, 28% des accidents pour les ouvriers et 31% des accidents pour les employés[7]. Les tués lors des accidents de trajet sont également comptés par Ameli parallèlement aux accidents du travail en France pour mesurer la Santé et sécurité au travail.

Les ouvriers représentent 22,1% des 3 239 personnes décédées sur la route en 2007[7].

Les cadres supérieurs, bénéficiant plus souvent de véhicules plus haut de gamme dotés d'une sécurité accrue — notamment avec des airbags et des habitacles renforcés — sont plus nombreux à survivre et occupent de ce fait une part importante des comparutions pour homicide routier[7]. Ces homicides peuvent mener à des peines de prison, les juges pouvant cependant faire preuve de clémence envers les déférés ayant une vie de famille[7].

En France l'accident de la route représente le danger numéro 1 au travail[8].

Spécificités géographiques

La mortalité routière française se produit pour 7% dans l'Outre-mer habitée — comprenant, DROMs, COM et Nouvelle-Calédonie — qui ne compte que 4% de la population, en 2018.

L'insécurité routière en Outre-mer est différente de celle se trouvant en métropole en raison d'un contexte différent : mobilité, démographie, relief, réseau routier, climat, équilibre jour/nuit, pratiques locales, différences sociales et culturelles, même si par d'autres aspects les problématiques partagent des enjeux communs[9].

Sinon, 71% de la mortalité routière se concentre dans des territoires dits ruraux[alpha 1] qui regroupent 51% de la population française, en 2020[10]. 70% de cette mortalité routière dite rurale se produit sur route départementale, 14% sur voie communale, 8% sur route nationale et 7% sur autoroute, en 2020[10].

Causes des accidents

Des enquêtes statistiques menées en France entre 1983 et 2004 ont montré que dans 90 % des accidents mortels le comportement humain est en jeu ; dans 50 % des accidents mortels l’infrastructure est en jeu ; dans 30 % des accidents mortels les facteurs liés aux véhicules sont en cause[11].

Si l'actualité de ces données n'est pas assurée en raison de la réduction du nombre de morts, de l'ordre de 40 % entre 1993 et 2004 et de 40 % entre 2005 et 2015, les causes d'accidents restent multiples :

Facteurs humains, véhicule, conditions de circulation, état de la route, obstacles (35 % des tués), conditions météorologiques, etc.[12]. Mais ce sont les facteurs humains qui sont en tête dans la majorité des accidents corporels (dans 90 % des cas)[12]. Parmi ceux-ci, sont fréquemment observés : l'alcool (28 % des tués sur la route), la vitesse inadaptée (26 % des accidents mortels); la fatigue (9 % des décès sur l’ensemble du réseau routier et 18 % des morts sur autoroute) ; la distraction et l'usage du téléphone au volant (le risque d’accident corporel dans ce cas, qui représente un accident sur dix, est multiplié par trois)[12]; le cannabis multiplierait par deux la probabilité d'être responsable d'un accident mortel (survenant dans 23 % des accidents provoqués par des conducteurs sous l'emprise de stupéfiants) et par quatorze si le cannabis est associé à l'alcool[12].

La conduite sans permis ou avec un permis invalide est constatée dans 4 % des accidents mortels[12].

Les causes profondes des accidents peuvent être le temps de trajet domicile-travail et les routes empruntées[13]. Ainsi, les inégalités sociales seraient un facteur non négligeable dans la hausse des statistiques d'accidents mortels constatés depuis 2014[13].

En France aux alentours de 3 % des accidents sont causés par des médicaments[14] - [15].

Cause des accidents mortels

Un choc entre un véhicule et un deux-roues peut avoir des conséquences mortelles, mais en plus, ce dernier chutera, avec le grand risque que les conséquences du choc soient aggravées par celles de la chute.

En France, en 2006, le non-port de la ceinture de sécurité est présent dans 20 % des accidents mortels. Un occupant portant correctement sa ceinture peut sortir indemne d'un accident, alors que le port d'une ceinture détendue peut conduire à heurter le volant, à des fractures de côtes dues à la collision contre la ceinture, ou à un traumatisme crânien avec fractures faciales et perte de connaissance, à des fractures des genoux, fémurs ou bassin et enfin à un enfoncement thoracique avec des lésions souvent mortelles[16].

Jusqu'en 2006, les carrefours non giratoires sont le lieu de 23% des accidents, et de 19 % des accidents mortels[17], les virages de 40 % des accidents mortels, et les obstacles sur accotement de 30 % des accidents mortel, la présence d’accès riverains ou commerciaux non aménagés de 6 %.

En 2017, 138 personnes ont été tuées sur un passage piéton, dont la moitié avait plus de 65 ans[18].

Cadre statistique : méthodologies et définitions

Origine des données statistiques

Les sources découlent pour l’essentiel des Bulletins d’Analyse d’Accidents Corporels (BAAC) remplis par les forces de l’ordre après chaque accident corporel, versés au fichier national des accidents corporels de la circulation (dit « Fichier BAAC1 ») à des fins d'exploitation par l’Observatoire interministériel de la sécurité routière. Cette base comportait 454 372 accidents en 2013, (440 695 pour la métropole et 13 677 pour les DOM), pour 775 422 véhicules présents dans les accidents, (751 831 pour la métropole et 23 591 pour les DOM).

Une fois comparées et croisées, ces données permettent de mesurer la fréquence des accidents en fonction des situations. Dans la mesure du possible, elles prennent en compte l’exposition au risque, c’est-à-dire le nombre de kilomètres parcourus.

Un communiqué de presse de l'Institut de Veille Sanitaire (InVS) du [19] indique que le nombre de blessés serait sous-estimé. L'InVS estime à 514 300 le nombre de blessés annuels.

Ces données (par exemple base de données accidents corporels de la circulation sur six années, base de données véhicules impliqués) commencent à être mises en ligne sur le site Etalab par le ministère de l'Intérieur (après anonymisation) dans le cadre des politiques françaises et européennes de données ouvertes (Open Data)[20].

Définitions

Afin de faciliter les comparaisons internationales, en France le Comité interministériel de la sécurité routière du a adopté le principe d’une harmonisation des définitions de la gravité retenues dans le fichier national des accidents corporels avec celles adoptées par nos principaux voisins européens.

Accident

_(2).jpg.webp)

Un accident corporel (mortel et non mortel) de la circulation routière est un accident qui :

- provoque au moins une victime, c’est-à-dire un usager ayant nécessité des soins médicaux ;

- survient sur une voie ouverte à la circulation publique ;

- implique au moins un véhicule.

Usagers

Un accident corporel implique un certain nombre d’usagers. Parmi ceux-ci, on distingue :

- les indemnes : impliqués non décédés et dont l’état ne nécessite aucun soin médical ;

- les victimes : impliqués non indemnes.

Parmi les victimes, on distingue :

- les tués : toute personne qui décède sur le coup ou dans les trente jours qui suivent l’accident ; avant 2004 les statistiques ne faisaient état que de tués dans les 6 jours. Pour comparer avec les voisins européens, on multipliait par le coefficient 1,057. Depuis 2005 ce coefficient a été revu à la hausse à 1,069.

- les blessés : victimes non tuées.

Parmi les blessés, on distingue :

- les blessés hospitalisés : victimes admises comme patients dans un hôpital plus de 24 heures ;

- les blessés légers : victimes ayant fait l’objet de soins médicaux mais n’ayant pas été admises comme patients à l’hôpital plus de 24 heures.

Bilan général

Le pic de la mortalité routière est atteint en 1972 avec 18 034 morts (soit presque 50 décès par jour, 0,716 tué pour 1 000 véhicules, le tiers des personnes décédées étant les piétons, cyclistes et motocyclistes[21]) et 386 874 blessés[22].

Sur une longue période, entre 1975 et 2001, la baisse moyenne annuelle du nombre de personnes tuées s’établissait à 2,3 %.

Depuis 2001, on a constaté une accélération du processus avec des baisses successives de :

- 6,2 % en 2002 ;

- 20,9 % en 2003 ;

- 8,7 % en 2004 ;

- 4,9 % en 2005.

En quatre ans, entre 2001 et 2005, l'amélioration s’élevait à -35,6 % pour le nombre de personnes tuées et -29,6 % pour le nombre de blessés[23].

Entre 2000 et 2012, les trois quarts des tués étaient des hommes et un quart de femmes. Les hommes sont responsables de trois-quarts des accidents[24].

Les morts sur autoroute représentent seulement 4 % en 2012[25] en France alors qu'elles concentrent 15 % des kilomètres parcourus[26].

En France, il y a huit personnes blessées pour une personne tuée. Certains blessés peuvent garder des séquelles majeures (fractures, plaies, contusions d’organes, hémorragie, contusion d’organes internes, fractures d’organes internes, destruction massive d’organes, rupture) ou modérées (plaie, contusion, érosions, fracture simple)[27].

| (1) Pourcentage de personnes ayant au moins une séquelle majeure IIS 3+ (c'est-à-dire 3, 4, 5, 6 ou 7). (2) Pourcentage de personnes ayant au moins une séquelle modérée IIS 3+ (c'est-à-dire 1 ou 2). Source : Registre du Rhône, 1996-2013 (160 957 victimes survivantes dont 1 360 victimes avec séquelles majeures attendues et 54 652 séquelles mineures à modérées)[27]. |

Tués en agglomération

| Source gouvernementale[27]. | |

En agglomération, 66 % des piétons tués sont tués au cours de la journée, en 2017. Parmi les 172 piétons tués de 75 ans et plus, 64 % le sont de jour en ville.

Tués selon la route

| Source : SOeS, 49e rapport de la commission des comptes des transports de la nation / La documentation française[28]. | |

En 2017, 82 % des piétons tués sur des routes en dehors des agglomérations et 79 % des piétons tués sur autoroute sont tués au cours de la nuit, lorsque la visibilité est la plus faible.

Tués selon le sexe

- Pour les femmes, la mortalité est de 16,4 tuées par million d'habitants en 2020, et 22 tuées par million d'habitants en 2019. Pour les femmes, ce taux a baissé de 25 % entre 2010 et 2019.

- Pour les hommes, la mortalité est de 63,2 tués par million d'habitants en 2020, et de 80 tués par million d'habitants en 2019. Pour les hommes, ce taux a baissé de 20 % entre 2010 et 2019[29].

Ces disparités varient selon l'âge :

- Le taux de mortalité des hommes est quatre fois supérieur à celui des femmes de 25 à 64 ans.

- Chez les 25-34 ans, le taux de mortalité des hommes est plus de 6 fois supérieur

- Chez les enfants de moins de 13 ans, l'écart est moins marqué, mais dès 14 ans, le risque des garçons est quatre fois supérieur à celui des filles[29].

Tués selon le véhicule

Le risque affecte tout particulièrement les deux-roues motorisés.

« En 2019, 820 des 3 498 tués en France étaient usagers de deux roues-motorisés (2RM) (23,4%), 160 étaient cyclomotoristes (4,6%) et 660 étaient motocyclistes (18,9 %). Près d'un tué sur quatre est donc usager de 2RM alors que leur part estimée dans le trafic routier est à moins de 2 %. Le risque de perdre la vie sur les routes françaises pour un même nombre de kilomètres parcourus est environ 22 fois plus élevé pour ces usagers que pour les usagers des véhicules légers (24 fois pour les conducteurs de motos lourdes > 125 cm3). »

— Conseil national de la sécurité routière, comité des experts.« Sécurité des deux-roues motorisés : vers un usage adapté à leur vulnérabilité »[30]

Le risque varie selon le type de deux-roues :

« […] les roadsters (dépourvus de carénage) représentent 28 % du parc et sont impliqués dans la moitié des accidents mortels (47 %). Quant aux motos sportives, elles constituent 9 % du parc et sont impliquées dans 23 % des accidents mortels. »

— Conseil national de la sécurité routière, comité des experts. « Sécurité des deux-roues motorisés : vers un usage adapté à leur vulnérabilité »[30]

Le risque associé à un type de véhicule dépend aussi aux comportements spécifiques pratiqués par leur conducteur :

« Les accidents de dépassement concernent 1/4 des accidents de motos (18,6 % en dépassement et 7,0 % venaient de dépasser). Les motos lourdes sont les plus concernées et les facteurs associés sont la vitesse inadaptée, une manœuvre de dépassement dangereuse et la remontée ou circulation en file. »

— Conseil national de la sécurité routière, comité des experts. « Sécurité des deux-roues motorisés : vers un usage adapté à leur vulnérabilité »[30]

Scénarios d'accidents sur autoroutes concédées

Sur autoroutes, différents scénarios peuvent conduire à un accident mortel.

En 2020, 98 accidents mortels surviennent sans accident préalable (86 % des accidents 2020); 13 accidents mortels surviennent à la suite d'un incident et enfin trois accidents mortels surviennent alors qu'un accident préalable a déjà figé des véhicules[31].

Les 98 accidents mortels sans accident préalable, sont classés en différents scénarios par l'ASFA :

- chocs sur dispositif de retenue (30 accidents mortels)

- collisions fronto-arrières sans changement de direction et collisions en chaîne (26 accidents mortels)

- pertes de contrôle (véhicule seul ou véhicule heurtant d’autres véhicules, sans choc sur dispositif de retenue) (15 accidents mortels)

- accidents avec piétons (11 accidents mortels)

- bretelles ou échangeurs,

- accidents sur zones de chantier ou d’intervention,

- autres accidents mortels (changement de file, contresens ou circulation en marche arrière, accident sur barrière de péage) (14 accidents mortels)[31]

Exemples de scénarios d'accidents sur dispositifs de retenue

« De nuit sur chaussée sèche : Le conducteur du FOP (Fourgon Transporteur de Personnes) (A) perd le contrôle de son véhicule. Le FOP (A) percute les glissières de la bande d’arrêt d’urgence (BAU), passe par-dessus, monte sur le talus puis effectue des tonneaux avant de retomber sur les glissières. Le passager avant du FOP (A) non ceinturé est éjecté et tué. »

— Accident no 2020202, Bilan : 1 Tué, 1 Blessé Léger, 1 Véhicule Léger, Facteurs retenus : Indéterminé, Non port de la ceinture comme facteur aggravant[31]

« De jour sur chaussée sèche : Le VL (Véhicule Léger) (A) circule sur la voie médiane. Il se déporte sur la gauche. Le conducteur du VL (A) donne un coup de volant et freine brusquement. Le VL (A) percute le Dispositif de Retenue du Terre-Plein Central, effectue plusieurs tonneaux et s’immobilise sur ses roues sur la voie de gauche. Le conducteur et le passager arrière gauche du VL (A) sont tués. »

— Accident no 2020210, Bilan : 2 Tués, 2 Blessés Légers, 1 Véhicule Léger, Facteur retenu : Inattention[31]

Exemples de collisions fronto-arrières sans changement de direction et collisions en chaîne

« De nuit sur chaussée sèche : À la suite d'un fort ralentissement, le VL (Véhicule Léger) (C) s'arrête en queue de bouchon sur la voie de droite au niveau de la bretelle de sortie de l’autoroute. Le VL (B) freine énergiquement pour éviter la collision avec le VL (C) à l’arrêt. Survient le VL (A) qui ne peut anticiper les manœuvres précédentes. Le VL (A) percute violemment le VL (B) à l’arrière qui percute le VL (C). Le conducteur du VL (B) est tué. »

— Accident no 2020601 ; Bilan : 1 Tué, 1 Blessé Hospitalisé, 6 Blessés Légers, 3 Véhicules Légers ; Facteurs retenus : Inattention, Vitesse inadaptée au trafic (trop élevée)[31]

« De jour sur chaussée sèche : La circulation est ralentie. La moto (A) circule entre deux files de véhicules au ralenti et percute l’arrière du FOM (Fourgon Transporteur de Marchandises) (B). Le conducteur de la moto (A) est tué. »

— Accident no 2020508, 1 Tué, 1 Indemne, 1 Véhicule Léger, 1 Moto, Facteur retenu : Vitesse inadaptée au trafic (trop élevée)[31]

Répartition géographique

Indicateur d'accidentologie locale

L'indicateur d'accidentologie locale (IAL) est calculé en rapportant le nombre de tués observé dans le département considéré au nombre de tués qui y aurait été enregistré si les risques encourus y avaient été les mêmes, par catégorie de réseau, que ceux mesurés au niveau France entière[32].

Mortalité par département

| Département | Tués | Accidents |

|---|---|---|

| 38 - Isère | 78 | 702 |

| 83 - Var | 73 | 745 |

| 74 - Haute-Savoie | 62 | 519 |

| 17 - Charente-Maritime | 57 | 634 |

| 30 - Gard | 54 | 464 |

| 56 - Morbihan | 53 | 584 |

| 71 - Saône-et-Loire | 48 | 507 |

| 971 - Guadeloupe | 47 | 358 |

| 64 - Pyrénées-Atlantiques | 46 | 850 |

| 63 - Puy-de-Dôme | 45 | 456 |

| 85 - Vendée | 41 | 323 |

| 89 - Yonne | 41 | 216 |

| 72 - Sarthe | 40 | 379 |

| 51 - Marne | 39 | 484 |

| 22 - Côtes-d'Armor | 38 | 432 |

| 50 - Manche | 36 | 359 |

| 11 - Aude | 36 | 318 |

| 79 - Deux-Sèvres | 36 | 208 |

| 973 - Guyane | 35 | 387 |

| 81 - Tarn | 35 | 205 |

| 26 - Drôme | 34 | 318 |

| 84 - Vaucluse | 34 | 245 |

| 07 - Ardèche | 33 | 265 |

| 73 - Savoie | 31 | 239 |

| 28 - Eure-et-Loir | 31 | 223 |

| 66 - Pyrénées-Orientales | 30 | 356 |

| 41 - Loir-et-Cher | 30 | 251 |

| 61 - Orne | 29 | 187 |

| 40 - Landes | 28 | 170 |

| 972 - Martinique | 27 | 527 |

| 82 - Tarn-et-Garonne | 26 | 160 |

| 03 - Allier | 23 | 246 |

| 47 - Lot-et-Garonne | 23 | 185 |

| 10 - Aube | 22 | 384 |

| 18 - Cher | 22 | 164 |

| 08 - Ardennes | 22 | 91 |

| 2B - Haute-Corse | 21 | 338 |

| 32 - Gers | 21 | 163 |

| 05 - Hautes-Alpes | 18 | 252 |

| 12 - Aveyron | 18 | 194 |

| 58 - Nièvre | 18 | 180 |

| 04 - Alpes-de-Haute-Provence | 17 | 230 |

| 36 - Indre | 17 | 147 |

| 55 - Meuse | 17 | 106 |

| 70 - Haute-Saône | 16 | 124 |

| 46 - Lot | 16 | 91 |

| 43 - Haute-Loire | 15 | 127 |

| 52 - Haute-Marne | 12 | 119 |

| 09 - Ariège | 11 | 123 |

| 15 - Cantal | 10 | 87 |

| 90 - Territoire-de-Belfort | 9 | 47 |

En France métropolitaine

La première statistique des décès occasionnés sur les routes françaises métropolitaines a eu lieu en 1948.

En France (DOM compris)

L'année 2005 marque un tournant dans les statistiques puisqu'elles comprennent la prise en compte des décès survenus jusqu'à trente jours après l'accident, le tableau détaillé d’évolution des accidents et des victimes pour la France entière (métropole plus DOM) est le suivant[33] :

| Année | Accidents | Tués à 30 jours | Blessés hospitalisés | Blessés légers | Total blessés | Gravité | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Nombre | Évolution (en %) |

dont accidents mortels |

Nombre | Évolution (en %) |

Nombre | Évolution (en %) |

Tués pour 100 accidents corporels | ||||

| 2005 | 87 026 | - 1,0 | 5 068 | 5 543 | - 4,9 | 40 792 | 70 891 | 111 683 | - 0,3 | 6,37 | |

| 2006 | 82 993 | - 4,6 | 4 530 | 4 942 | - 10,8 | 41 869 | 64 111 | 105 980 | - 5,5 | 5,95 | |

| 2007 | 83 850 | + 1,0 | 4 466 | 4 838 | - 2,1 | 39 754 | 66 955 | 106 709 | - 5,6 | 5,77 | |

| 2008 | 76 767 | - 8,4 | 4 092 | 4 443 | - 8,2 | 36 179 | 60 726 | 96 905 | - 5,7 | 5,79 | |

| 2009 | 74 409 | - 3,0 | 4 115 | 4 443 | - | 34 506 | 59 487 | 93 993 | - 3,0 | 5,97 | |

| 2010 | 69 379 | - 6,8 | 4 120 | 4 172 | - 6,1 | 31 387 | 55 786 | 87 173 | - 7,3 | 6,01 | |

| 2011 | 66 974 | - 3,4 | 3 788 | 4 111 | - 1,5 | 30 635 | 51 572 | 83 872 | - 3,8 | 6,14 | |

| 2012 | 62 250 | - 8,0 | --- | 3 842 | - 6,5 | 28 107 | 50 102 | 78 209 | - 6,7 | 6,17 | |

| 2013 | 58 397 | - 6,2 | --- | 3 495 | - 10,8 | 26 895 | 45 750 | 72 645 | - 7,1 | 5,87 | |

| 2014 | 59 854 | + 2,5 | --- | 3 557 | + 3,8 | 27 502 | 47 640 | 75 142 | + 3,4 | 5,94 | |

| 2015 | 58 654 | - 2,0 | --- | 3 616 | + 1,7 | 27 717 | 45 667 | 73 384 | - 2,3 | 6,16 | |

| 2016[34] | 59 919 | + 2,1 | 3255 | 3 738 | + 3,3 | 28 817 | 47 002 | 75 819 | + 3,3 | 6,24 | |

| 2017[35] | 61 224 | + 2,2 | --- | 3 684 | - 1,4 | 29 413 | 47 427 | 76 840 | + 1,3 | 6,02 | |

| 2018[36] | 58 352 | - 4,7 | --- | 3 488 | - 5,3 | 73 253 | - 4,7 | ||||

| 2019 | 58 840 | + 0,8 | --- | 3 498 | + 0,3 | 74 165 | + 1,2 | ||||

| 2020 | 47 744 | - 18,9 | --- | 2 780 | - 20,5 | 59 248 | - 20,1 | ||||

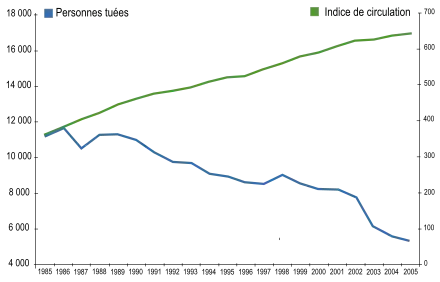

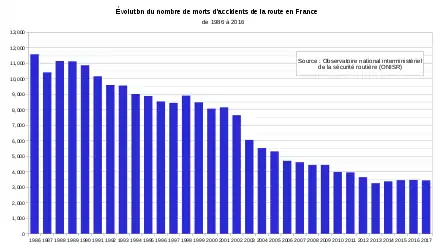

Évolution des tués et indice de circulation

Depuis 1960, au moins 350 000 personnes sont mortes des suites d'un accident de la route en France. Le maximum annuel est atteint en 1972 avec 18 034 morts officiels.

En 2016, la France a compté 57 522 accidents corporels, tuant 3 477 personnes (dans les 30 jours suivant l'accident), en blessant 72 645, dont 27 187 ont été hospitalisés, selon les chiffres collectés par l'Observatoire national de la sécurité routière, et sans compter les accidents non corporels.

L’indice de circulation est mesuré en kilomètres parcourus. Pour le calculer, le réseau est d’abord réparti en sections homogènes de trafic, puis on multiplie le trafic moyen journalier de chaque section par la longueur de cette section. On multiplie par 365 et on additionne le tout.

Dans le tableau ci-après l’unité de l’indice de circulation est le milliard de kilomètres parcourus par an[23].

On constate ainsi qu'en vingt ans, le nombre de tués a été divisé par plus de 2, alors que la circulation augmentait de près de 80 %.

Responsabilité

Part des conducteurs et piétons présumés responsables dans les accidents mortels dans lesquels ils sont impliqués, selon le mode de transport :

Source : Bilan de l’accidentalité de l’année 2018, page 102[37]

Accidents mortels notables

- : par temps de pluie, un autobus glisse sur la chaussée puis le trottoir et bascule dans la Seine à la hauteur du pont de l'Archevêché à Paris, 11 victimes.

- : chute d'un autocar transportant des Néerlandais à Luz-Saint-Sauveur, 22 morts, un survivant.

- : dans la descente de la RN 102 en Ardèche, au pied du col de la Chavade, un car perd ses freins en arrivant au pont de Mayres, enfonce le parapet et s'écrase en contrebas dans le lit de la rivière. Après ce drame, une plaque est placée à l'abord du pont en mémoire des 19 morts, dont 12 élèves du cours complémentaire, membres de l'amicale laïque de Meymac.

- : accident des rampes de Saint-Paul, à La Réunion, 27 morts.

- : à Port de Couze en Dordogne, sur la route du Tour de France un camion-citerne heurte la foule en traversant un petit pont sur le canal de Lalinde ; 9 morts dont 3 enfants et 13 blessés ; l'accident est commémoré par une stèle[38].

- : chute d'un autocar transportant un groupe folklorique perpignanais à Haréville, près de Vittel, 19 morts.

- : en redescendant de la station de La Rosière, appartenant à la commune de Montvalezan en Savoie, un autobus transportant des enfants et adolescents en colonie de vacances quitte la route et s’écrase en contrebas, causant la mort de quinze enfants et trois moniteurs et faisant 57 blessés.

- : en raison d'un épais brouillard, carambolages en série sur l'autoroute A1, dans le sens Lille-Paris, près d'Arras, 11 morts, 25 blessés.

- : chute d'un autocar belge dans un virage de la RN 85 au bas de la rampe de Laffrey près de Vizille (Isère), 43 morts.

- : au même endroit que l'accident du , chute d'un autocar sans frein en bas de la descente, 29 morts.

- : un autocar de ramassage scolaire se perd dans le brouillard et tombe à l'eau au port Édouard Herriot à Lyon. L'enceinte du port était mal balisée. Quatorze enfants morts[39].

- : en dérapant sur le verglas, un autocar du ski-club de la base aérienne de Istres défonce le parapet du pont du Pas de la Tour au Lauzet-Ubaye et s’écrase au fond du ravin. 17 morts et 4 blessés.

- : accident de Beaune. Carambolage sur l'autoroute A6 à Beaune, de nuit et par temps de pluie, au niveau d'un rétrécissement de chaussée, impliquant deux autocars et deux voitures, causant 53 morts dont 44 enfants ; le propriétaire d'un autocar est condamné à de la prison avec sursis et à une amende pour défaut d'entretien du véhicule. L'un des chauffeurs est condamné à de la prison avec sursis, à une suspension de permis et une amende. C'est l'accident de la circulation le plus meurtrier de France.

- : carambolage sur l'autoroute A10 au niveau du pont de Mirambeau (Charente-Maritime), par temps de brouillard, impliquant 52 véhicules dont 6 camions, causant 15 morts et 53 blessés ; début , la cour d'appel de Poitiers a condamné une quinzaine d'automobilistes à des peines légères, considérant qu'ils roulaient trop vite et n'avaient pas maîtrisé leurs véhicules en fonction des conditions météorologiques.

- : un autocar double étage espagnol reliant Barcelone à Amsterdam se renverse sur la glissière centrale après avoir touché un camion lors de son évitement, sur l'autoroute A9 entre l'aire de Tavel et l'échangeur de Roquemaure, il est 1 h 15. L'accident fait 22 morts et 32 blessés dont 18 graves, de nationalités différentes. L'un des conducteurs et les dirigeants ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Nîmes à trois ans de prison dont un an ferme[40]. Les enregistrements sur disques font apparaître de très nombreuses infractions durant les derniers jours précédant l'accident, autant de circonstances aggravantes à l'encontre du conducteur qui se verra également suspendre son permis de conduire et écoper d'une forte amende.

- : carambolages en série sur l'autoroute A13, au niveau de Bourg-Achard, par temps de brouillard, impliquant une centaine de véhicules, causant 12 morts et 94 blessés ; le , la cour d'appel de Rouen a condamné deux conducteurs à des peines de prison avec sursis et huit à des amendes et suspensions de permis de conduire.

- : cinq sapeurs-pompiers ont été tués et un autre blessé, fauchés par un octogénaire roulant à plus de 150 km/h dans une zone limitée à 90 km/h, alors qu'ils étaient en train de terminer le balisage des lieux d'un premier accident près de Loriol (Drôme) sur l’autoroute A7. Le responsable de l'accident a été condamné à cinq ans de prison mais il a été libéré au bout d'un an en raison de son grand âge par une décision de la cour d'appel de Lyon. Une stèle a été érigée devant la nouvelle caserne de Loriol. En raison de la violence du choc qui avait projeté deux pompiers dans le Rhône, un des corps n'a été retrouvé que le à environ 10 km du lieu de l'accident, déplacé jusque là par le courant[41].

- : un autocar à étage venant d'Allemagne pour la Costa Brava, dérape sur la chaussée glissante au petit matin sur l'autoroute A6 à Dardilly près de Lyon et s'écrase en contrebas, 28 morts (dont les deux conducteurs) et 46 blessés.

- , chute d'un autocar polonais en bas de la rampe de Laffrey sur la RN 85 (au même endroit que les accidents du et du ), 26 pèlerins tués.

- : accident d'Allinges. Un autocar sur la route départementale 233 de Haute-Savoie, transportant une cinquantaine d’élèves de classe de cinquième d'un collège de Margencel, est percuté par un TER. Sept enfants ont été tués, 18 personnes blessées dont 4 grièvement. L'accident a eu lieu à Mesinges, un lieu-dit de la commune d'Allinges.

- : accident de Puisseguin. Un autocar percute un semi-remorque de transport de bois, vide au moment du choc[42], et dont le conducteur a perdu le contrôle[43], à Puisseguin en Gironde, aux alentours de 7 h 30. Cet accident a fait 43 morts[42] et huit blessés (dont quatre dans un état grave). Les deux véhicules se sont embrasés à la suite de la collision, le chauffeur du poids-lourd, âgé de 31 ans ainsi que l’unique passager, l’enfant du chauffeur âgé de seulement trois ans seraient mort brûlés. L'autocar transportait principalement des personnes âgées, originaires de Petit-Palais, parties pour la journée en voyage touristique dans le Béarn. Le chauffeur du bus d’une trentaine d’années ainsi qu’une jeune accompagnatrice de 28 ans sont également décédés.

- : accident de Millas, un TER heurte un autocar à un passage à niveau. Cet accident fait six morts et des blessés graves.

Facteurs de réduction des accidents

Les systèmes anticollision et d'assistance à la conduite (ADAS)

Un système anticollision est un système de sécurité active conçu pour réduire la gravité des accidents ou les éviter.

Des systèmes sont disponibles en série sur certains modèles de véhicules. D’autres sont installables en seconde monte.

Psychologie

Des études de psychologie chez les adolescents ont montré que certains individus étaient plus sujets à prendre des risques que d'autres.

Toutefois, chez les individus les plus susceptibles de prendre des risques, différents facteurs influent avec les connaissances et les comportements, et l'intégration d'une norme légale et de plusieurs normes sociales, l'appropriation personnelle de ces normes, ainsi que la pratique comportementale adoptée[44].

Un adolescent sur la base de son expérience d'enfant peut avoir développé différents types de comportements : dans certains cas l'adolescent s'attend à ce que son environnement s'adapte à lui alors que dans d'autres cas, la prise de décision est déléguée au « système » routier[44].

Des facteurs comme la recherche d'expérience intense ou l'impulsivité chez les garçons peuvent être associés à la prise de risque, alors que des facteurs de recherche d'expériences nouvelles chez les filles ne le sont pas[44]. Ces différences expliqueraient l'influence du stéréotype de genre sur les comportements[44].

Après-accident

Indemnisation

En France, l’indemnisation des victimes dépend de différents facteurs dans la responsabilité des conducteurs.

Vie après un accident

Les sentiments des blessés survivants — selon ONISR 2018[9] — sur l'effet de l'accident sur le recouvrement de leur état médical antérieur à l'accident sont :

- six mois après l'accident,

- 89 % des blessés graves considèrent ne pas avoir retrouvé un état médical similaire

- 58 % des blessés légers considèrent ne pas avoir retrouvé un état médical similaire

Concernant l'arrêt de travail, il s'est produit :

- chez 80 % des blessés légers

- chez 100 % des blessés graves

Une année après l'accident, 32 % des blessés graves n'ont pas repris le travail.

Accidentalité étrangère en France

En 2018, en France, les véhicules immatriculés à l'étranger étaient impliqués dans 1 283 accidents survenus en France, accidents qui ont blessé 1 753 personnes et tué 116 autres personnes dont 34 dans le véhicule immatriculé à l'étranger[9].

Sur les 117 véhicules étrangers impliqués en 2018 dans un accident français mortel, 59 — soit la moitié — sont des poids-lourds[9].

Les 23 départements frontaliers ont été le lieu de 28 % des accidents impliquant un véhicule étranger et de 34 % de leur mortalité (40 des 116 personnes tuées).

Les quatre principaux pays d'immatriculation des véhicules étrangers impliqués en 2018 dans des accidents corporels en France sont :

- l'Espagne pour les poids lourds et TC : 134 des 485 véhicules étrangers, soit 28 % ;

- la Pologne pour les véhicules utilitaires : 36 des 112 véhicules étrangers, soit 32 % ;

- le Royaume-Uni pour les véhicules de tourismes : 94 des 566 véhicules étrangers, soit 17 % ;

- la Suisse pour les motocyclettes : 34 des 148 véhicules étrangers[9], soit 23 %.

En 2019, en France, un véhicule immatriculé à l'étranger était impliqué dans 1 756 accidents survenus en France, accidents qui ont blessé 2 475 personnes et tué 169 autres personnes dont 70 dans le véhicule immatriculé à l'étranger[48].

Les 22 départements frontaliers ont été le lieu de 32 % des accidents impliquant un véhicule étranger et de 41 % de leur mortalité (70 personnes tuées)[48]

Les quatre principaux pays d'immatriculation des véhicules étrangers impliqués en 2019 dans des accidents corporels en France sont :

- l'Espagne pour les poids lourds et TC : 127 des 554 véhicules étrangers, soit un sur cinq ;

- la Pologne pour les véhicules utilitaires : 43 des 152 véhicules étrangers, soit un sur trois ;

- la Belgique pour les véhicules de tourismes : 136 des 891 véhicules étrangers, soit un sur six ;

- l'Allemagne pour les motocyclettes : 46 des 209 véhicules étrangers, soit un sur quatre[48].

Notes et références

Notes

- « EPCI de moins de 150 000 habitants, hors grande couronne. La moitié des départements français est entièrement dans cette catégorie. Ces territoires ne sont donc pas uniquement des zones de rase campagne »

Références

- Encyclo46, page sur le fardier de Cugnot

- France Pittoresque, Accidents de voitures à Paris au XVIIIe siècle.

- Le journal de Paris de 1787 sur Google Books

- [PDF](en) European Road Safety Observatory, Road Safety Country Overview : France, (lire en ligne), page 15.

- Pierre Zéau, « Sécurité routière : les trajets professionnels sont les plus exposés au risque d'accidents », Le Figaro, (lire en ligne, consulté le )

- « Accidents de la route : première cause de mortalité au travail », sur Franceinfo, .

- Voir sur monde-diplomatique.fr.

- « SMS, téléphone, mails : quand la voiture devient le danger numéro 1 au travail », sur RMC (consulté le )

- La sécurité routière en France - bilan 2018 - ONISR.

- La sécurité routière en France - bilan de l’année 2020 - ONISR 2021

- [PDF]Pierre de Gonneville et Guy Martin, « Sétra - Savoirs de base en sécurité routière : Le mécanisme d’accident », (consulté le ).

- « Statistiques d'accidents », sur Prévention routière (association), (consulté le ).

- Matthieu Grossetête, « Des accidents de la route pas si accidentels : davantage de morts au sein des classes populaires », Le Monde diplomatique, (lire en ligne).

- Thibaut Emme, « Sécurité Routière : somnifères, traitements médicaux, quelle part dans les accidents ? », leblogauto.com, (lire en ligne, consulté le )

- Voir sur ansm.sante.fr.

- Vitesse et mortalité - Sétra, mars 2006, [PDF].

- Facteurs d'accidents liés à l'infrastructure - Sétra, mars 2006, [PDF].

- « Les maires ont désormais la possibilité d’aménager une « zone tampon de sécurité » de 2 à 5 mètres devant chaque passage pour piétons », sur securite-routiere.gouv, (consulté le ).

- « Sur les routes françaises, autant de blessés avec séquelles majeures que de tués », communiqué de presse de l'InVS, 6 mai 2008.

- Base de données annuelles des accidents corporels de la circulation routière de 2010 à 2014, publié par le ministère de l'Intérieur.

- Daniel Coulaud, L'automoville : Ville, automobile et mode de vie, Éditions L'Harmattan, (lire en ligne), p. 135.

- « 1972-2012 Les Français et la Sécurité routière », sur www.securite-routiere.gouv.fr, (consulté le ).

- Synthèse 2007 de l’ONISR - lien brisé mis à jour depuis son archive[PDF].

- « 76 % des personnes tuées sur la route sont des hommes : nous pouvons toutes agir pour que ça change », sur Sécurité routière, (consulté le ).

- « Baisse des morts sur autoroute en 2012 », sur Le Figaro, (consulté le ).

- « La sécurité sur autoroute : statistiques », sur securite-autoroute.com (consulté le ).

- « Bilan de l'accidentalité de l'année », sur securite-routiere.gouv.fr, (consulté le ).

- Lire en ligne.

- ONISR – Bilan des chiffres définitifs 2020

- http://www.onisr.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2021-06/Rapport_2RM_VF.pdf

- « Bilan des accidents mortels et corporels sur autoroutes concédées : 2020 », sur autoroutes.fr.

- « Un nouvel indicateur d'accidentologie locale », sur insee.fr.

- [PDF]« Bilan France 2008 (ONISR) », sur vie-publique.fr (consulté le )

- « Communiqué de presse - Bilan définitif de l’accidentalité routière 2016 », sur securite-routiere.gouv.fr (consulté le ).

- « Communiqué de presse - L'observatoire national interministériel de la sécurité routière – Les résultats définitifs 2017 – Bilan des 12 premiers mois de l'année 2017 », sur securite-routiere.gouv.fr (consulté le ).

- [PDF]« Bilan sécurité routière 2018 », sur securite-routiere.gouv.fr, .

- [PDF]ONISR (2019), La sécurité routière en France, Bilan de l’accidentalité de l’année 2018

- « Inter actualités de 20H00 du 11 juillet 1964 », sur ina.fr.

- « 45 ans après la tragédie de car du Port Edouard-Herriot de Lyon, ils n’ont rien oublié », Le Progrès,

- « Prison ferme pour le chauffeur et les propriétaires du car »

- Drôme : onze ans après le drame de Loriol, le corps d'un pompier retrouvé, Le Parisien, 21/6/2013

- « Accident mortel en Gironde : ce que l'on sait du drame », sur Le Point, (consulté le )

- Jacques Chevalier, « Accident mortel en Gironde : les différents scénarios », sur Le Point, (consulté le )

- Voir sur hal.archives-ouvertes.fr.

- https://association-aide-victimes-france.fr/accueil-association-daide-a-lindemnisation-victimes/bareme-calcul-indemnisation-accident/bareme-indemnisation-prejudice-moral

- http://www.fnvictimesdelaroute.asso.fr/calcul_prejudices.php#PAF

- https://www.derea.fr/derea/informations-sur-vos-droits/301-indemnisation-prejudice-moral-accident-de-la-route.html

- La sécurité routière en France, Bilan de l’accidentalité de l’année 2019

Annexes

Articles connexes

- Évolution détaillée des accidents routiers en France métropolitaine

- Accident de la route

- Accident de la route en Europe

- Sécurité routière en France

- Liste des pays par taux de mortalité routière

- Loi Badinter (indemnisation des victimes d'accidents de circulation)

- Prévention et sécurité routières

- Traumatologie routière

- Assurance automobile en France

Liens externes

- ONISR Observatoire national interministériel de la sécurité routière

- (en) Base de données européenne CARE (Community database on Accidents on the Roads in Europe)

- Estimation de la morbidité routière, France, 1996-2004, BEH no 19, , InVS