93e régiment d'infanterie (France)

Le 93e régiment d'infanterie (93e RI) est un régiment d'infanterie de l'Armée de terre française, à double héritage, créé sous la Révolution à partir du régiment d'Enghien, un régiment français d'Ancien Régime, et du 18e régiment d'infanterie légère créé à partir des éléments provenant de la dissolution des 2e, 3e et 4e bataillons de volontaires de Corse et d'effectifs divers levés en Corse.

| 93e régiment d'infanterie | |

Insigne régimentaire du 93e régiment d'infanterie. | |

| Création | 1706 |

|---|---|

| Dissolution | 1997 |

| Pays | |

| Branche | Armée de terre |

| Type | Régiment d'infanterie |

| Rôle | Infanterie |

| Devise | À de tels hommes rien d'impossible (Napoléon 1er) |

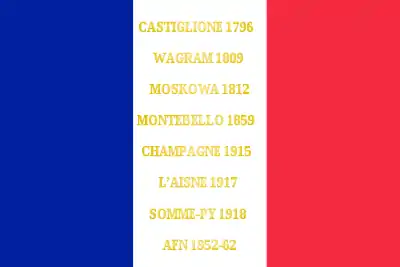

| Inscriptions sur l’emblème |

Castiglione 1796 Wagram 1809 Moskova 1812 Montebello 1859 Champagne 1915 L'Aisne 1917 Somme-Py 1918 AFN 1952-1962 |

| Anniversaire | Saint-Maurice |

| Guerres | Guerres de la Révolution Guerres de l'Empire Guerre franco-allemande de 1870 Première Guerre mondiale Guerre d'Algérie |

| Batailles | Siège de Mayence 2e bataille de Wissembourg Siège de Maastricht Bataille de Rastadt Bataille d'Ettlingen (en) Bataille de Neresheim Siège de Kehl Campagne de Russie Bataille de Montebello Bataille de Champagne Bataille du Chemin des Dames 2e bataille de la Marne |

| Fourragères | Aux couleurs du ruban de la croix de guerre 1914-1918 |

| Décorations | Croix de guerre 1914-1918 Deux palmes Médaille d'Or de Milan |

Création et différentes dénominations

Le 84e régiment d’infanterie a la particularité, comme tous les régiments d’infanterie portant un numéro entre le 76e et le 99e, d’être l'héritier des traditions de deux régiments : le 93e régiment d'infanterie de ligne, et le 18e régiment d'infanterie légère[1]

- : à la Révolution, tous les régiments prennent un nom composé du nom de leur arme avec un numéro d'ordre donné selon leur ancienneté. Le régiment d'Enghien devient le 93e régiment d'infanterie de ligne (ci-devant Enghien) ;

- 1794 : amalgamé il prend le nom de 93e demi-brigade de première formation

- : reformé en tant que 93e demi-brigade de deuxième formation

- 24 septembre 1803 : reformé en tant que 93e régiment d'infanterie de ligne

- : comme l'ensemble de l'armée napoléonienne, il est licencié à la Seconde Restauration et le no 93 disparait jusqu'en 1854.

- En 1854, l'infanterie légère est transformée, et ses régiments sont convertis en unités d'infanterie de ligne, prenant les numéros de 76 à 100. Le 18e régiment d'infanterie légère prend le nom de 93e régiment d'infanterie de ligne.

- 1882 : 93e régiment d'infanterie.

- 1920 : dissous (traditions gardées par le 65e régiment d'infanterie de ligne).

- 1939 : 93e régiment d'infanterie.

- 1940 : dissous.

- 1944 : 93e régiment d'infanterie (FFI de la Vendée), puis dissolution

- 1946 : 93e bataillon d'infanterie.

- 1948 : 93e régiment d'infanterie.

- 1964 : Dissous.

- 1979 : 93e régiment d'infanterie.

- 1997 : dissous.

Colonels / Chef de brigade

- 1792-1794 : Vincent d'Auriol

- 1794-1796 : Joseph Paradis

- 1796-1797 : Marie Louis de Varennes

- 1797-1803 : Charles Sébastien Marion

- 93e régiment d’infanterie de ligne[3]

- 1803-1809 : Baron Rémy Grillot

- 1809-1813 : Baron Baudin

- 1813-1815 : Nicolas Marchal, blessé à La Moskowa le et à Leipzig le

- 93e régiment de ligne[3]

- 1856-1857 : Eugène Jacques Charles Paulze d'Ivoy

- 1857-1866 : Jules Louis Marie Pissonet de Bellefonds

- 93e régiment d'infanterie[3]

- 1866-1874 : Louis Jean-Baptiste Ganzin

- 1874-1882 : Émile Auguste Heintz

- 1882-1886 : Georges Lecluze

- 1886-1890 : Charles Marie Louis comte Boscal de Réals

- 1890-1896 : Gustave Étienne Ragaine

- 1896-1902 : Groth

- 1902-1903 : Bérard

- 1903-1904 : Micheau

- 1904-1906 : d'Arazc

- 1906-1910 : de Villaret

- 1910-1914 : de Laporte d'Huste

- 1918-1922 : Berducou[3]

- 1939-1940 : Moreau

- 1940 : Le Balle

- 1944-1945 : Germain (Régiment du maquis).

- 1946-1947 : Chef de Bataillon Bernachot

- 1947-1948 : Lt-Colonel Besson

- 1948-1950 : Colonel Ginestet

- 1950-1952 : Colonel Micheau

- 1952-1954 : Colonel Prud'homme

- 1954-1955 : Colonel Sarraute-Darrivière

- 1955-1956 : Lt-Colonel Chalandon

- 1957-1958 : Colonel Jaud

- 1958-1960 : Colonel Charlet

- 1960-1961 : Colonel Gazeau

- 1961-1962 : Colonel Abrial

- 1962-1964 : Lt-Colonel Thozet

- 1979 : Colonel (CR) Vernant

- 1979-1983 : Lt-Colonel (CR†) Muller

- 1983-1986 : Lt-Colonel (CR) Crombe

- 1986-1988 : Lt-Colonel (CR †) Hervé

- 1988-1993 : Lt-Colonel Laudren (CR †)

- 1993-1996 : Colonel (CR) Louis

- 1996-1997 : Lt-Colonel (CR) Cochin

Historique des garnisons, combats et batailles

93e régiment d'infanterie de ligne (1791-1794)

2e bataillon du 93e régiment d'infanterie de ligne ci-devant Enghien de 1791 à 1793

Guerres de la Révolution

En vertu d'une ordonnance du 1er janvier 1791, les régiments qui existaient alors durent quitter leurs noms de provinces, pour n'être plus désignés que par le numéro du rang qu'ils occupaient entre eux.

Chaque régiment n'eut plus qu'un drapeau aux couleurs rouge, blanc et bleu, ayant d'un côté cette inscription : Obéissance à la Loi et de l'autre le numéro du régiment et les noms des actions éclatantes où il s'était trouvé.

C'est ainsi que le régiment d'Enghien reçut, d'après le numéro d'ancienneté qu'il occupait dans la ligne, la nouvelle dénomination de 93e régiment d'infanterie de ligne[4].

Le régiment vint s'établir en juin 1792 à Bourg, qu'il quitta un mois après pour aller à Belfort, et de là à Strasbourg.

Le 2e bataillon demeura dans cette place, et le 1er bataillon fut réuni à l'armée des Vosges sous les ordres du général Custine ou il participa aux guerres de la Révolution française.

Le 1er bataillon contribua à la poursuite des Prussiens, puis il servit ensuite à la conquête du Palatinat. Il fit partie de la célèbre garnison de Mayence, qui passa dans la Vendée au mois d'août 1793, après la capitulation de Mayence et amalgamé, le , avec les débris de la garnison faite prisonnière à Mayence, le 1er bataillon de volontaires des Pyrénées-Orientales et le 6e bataillon de volontaires de Saône-et-Loire pour former la 169e demi-brigade de première formation.

Le 2e bataillon sortit de Strasbourg en 1793 pour marcher à la défense des lignes de Wissembourg[5]. Le 13 octobre, quand les Autrichiens attaquèrent ces lignes, il occupait à l'extrême gauche la redoute de Steinfeld. Ce fut par là que s'engagea l'action. Le bataillon, commandé parle colonel Grammont, défendit héroïquement l'abattis qui couvrait la redoute. Le régiment autrichien de Pellegrini, qu'il avait en tête, eut plus d'hommes tués qu'Enghien ne comptait de soldats. Le bataillon finit cependant par succomber dans cette lutte disproportionnée, et la perte de la redoute entraîna celle de toutes les lignes.

Il participe ensuite le 26 décembre à la 2e bataille de Wissembourg.

Le bataillon se retira ensuite sur Strasbourg et fit encore parler de lui, le , en débusquant,après douze heures de combat, un corps autrichien de la forêt d'Haguenau.

Le 2e bataillon d'Enghien est amalgamé le avec le 4e bataillon de volontaires de la Haute-Marne également appelé bataillon de volontaires de Chaumont et le 10e bataillon de volontaires du Jura pour former la 170e demi-brigade de première formation.

Ainsi disparaît pour toujours le 93e régiment d'infanterie ci-devant Enghien, partageant le sort de tous ces régiments qui depuis deux siècles avaient défendu si intrépidement la patrie contre toutes les coalitions.

1er bataillon du 93e régiment d'infanterie de ligne à partir de 1793

2e bataillon du 93e régiment d'infanterie de ligne partir de 1793

Guerres de la Révolution

Conformément aux lois du , du et au décret de la Convention du 17 nivôse an II (), on s'occupait de l'embrigadement des troupes de ligne avec les bataillons de volontaires.

Ainsi, la 93e demi-brigade de première formation est formée, à l'armée de Sambre-et-Meuse le 15 messidor an II (), de l'amalgame du 1er bataillon du 47e régiment d'infanterie (ci-devant Lorraine), du 1er bataillon de volontaires de Seine-et-Marne et du 6e bataillon de volontaires du Haut-Rhin.

La nouvelle formation fut mise à l'ordre de l'aile gauche par Kléber, le . Elle comprenait 68 officiers et 1 987 hommes en état de combattre, 93 canonniers et 6 canons auxquels s'ajoutait 500 hommes dans les hôpitaux et 27 hommes au dépôt à Avesnes.

Le la demi-brigade prend part à l'attaque générale dirigée par Kléber en refoulant les troupes Autrichiennes jusque derrière la Roër puis participe au siège de Maastricht.

Rattaché à la division Duhesme, le 93e part occuper Cologne, le 12 novembre, afin de prévenir d'une attaque venant du Rhin. Le 31 décembre, la conclusion d'un armistice suspendit les hostilités sur le Rhin.

Guerres de la Révolution et de l'Empire

Par arrêté du 18 nivôse an IV (), le Directoire prescrivit un nouvel amalgame de l'armée révolutionnaire française.

La nouvelle 93e demi-brigade est formée, le 28 pluviôse an IV (), et se composa de l'amalgame des anciennes 41e demi-brigade de première formation (1er bataillon du 21e régiment d'infanterie (ci-devant Guyenne), 2e bataillon de volontaires du Doubs et 4e bataillon de volontaires de l'Eure) et 207e demi-brigade de première formation (10e bataillon de volontaires du Doubs, 14e bataillon de volontaires des Vosges et 10e bataillon de volontaires de la Côte-d'Or).

L'armistice conclu le 31 décembre devait être dénoncé, dix jours à l'avance, par celui des belligérants qui voudrait recommencer les hostilités. On put donc mettre tous ses soins à refaire les cadres, et à compléter l'organisation des corps. Les Autrichiens finirent par comprendre combien une plus longue inaction pouvait leur être fatale, et dénoncèrent la rupture de l'armistice, le , pour reprendre les hostilités le .

Le la 93e demi-brigade est affectée dans la 2e division, sous le ordres du général de Beaupuy. Sa force était de 88 officiers, 3 542 hommes de troupe, 26 chevaux d'artillerie et 3 pièces de 4, sous le commandement du chef de brigade de Varennes.

L'armée de Rhin et Moselle gardait le Rhin se reliant par sa gauche à l'armée de Sambre et Meuse, commandée par Jourdan et échelonnée le long du fleuve jusqu'à Dusseldorf. Le la 2e division du général Desaix, dont fait partie le 93e, entame le combat et malgré une forte défense, avec de fortes batteries et une inondation profonde, les troupes françaises parviennent à se déployer dans la plaine de Mutterstadt, et forcent l'ennemi à abandonner tous les ouvrages qui défendaient l'inondation. La 93e demi-brigade quitta Mutterstadt dans la nuit du 23 au 24 juin, au moment où les troupes, détachées à cet effet, effectuaient le passage du Rhin. Elle arriva à Kehl le 26, reprit sa place dans la division Beaupuy, et, dès le 28, prit part au combat de la Renchen, où le corps de Desaix obligea à la retraite le général autrichien Starray, après lui avoir pris 10 pièces et fait 800 prisonniers.

Le durant la bataille de Rastadt la 93e est à la réserve avec la 109e demi-brigade de deuxième formation. Lors de la bataille d'Ettlingen (en), le , la brigade Lambert (93e et 109e demi-brigade) prend une part active à la victoire en capturant 1 000 hommes et deux pièces de canon. Après avoir pris position près de l'abbaye de Neresheim la 93e demi-brigade contribue à l'enlèvement de Kösingen (de), le en faisant une centaine de prisonniers autrichiens. Le après un combat pour la prise d'Eglingen la demi-brigade prend position sur les hauteurs d'Amerdingen. Le la 93e demi-brigade attaquée par des forces autrichiennes supérieures en nombre, reçoit l'ordre de reculer pour appuyer la 105e demi-brigade positionnée à Dunstelkingen (de), dans le cadre de la bataille de Neresheim.

Après avoir traversé le Lech à Hochzoll (de) les 3 bataillons de la 93e furent placés en réserve à Augsbourg le avant de rejoindre, le Kehl à marche forcée ou il restèrent dans le camp retranché jusqu'au . A cette date le 1er bataillon, comprenant 23 officiers, 1 051 hommes, 12 chevaux et 1 pièce de 4, continue à faire partie de la division Desaix, à Kehl tandis que les 2e et 3e bataillons sont envoyés à Gambsheim dans la division Xaintrailles, détachés sur le Rhin. Ils comprennent 40 officiers, 1 705 hommes, 16 chevaux d'artillerie et 1 pièce de 4, et restent en observation pendant tout le reste du siège. Le 1er bataillon prit part, le , à la sortie faite contre les lignes de contrevallation de l'armée assiégeante, emmenant 9 pièces de canon et plusieurs centaines de prisonniers.

Le , les Autrichiens ayant réussi à pénétrer dans l'ouvrage à cornes de l'ile d'Erlenrhin, dépendant du camp retranché, le général Lecourbe, à la tête du 1er bataillon de la 93e, débarqua dans l'ile se précipita sur l'ennemi, qui fut chassé de l'ouvrage et de l'ile. Mais le 5, lorsque cette position se trouva complètement isolée par les progrès des travaux des Autrichiens, le général en chef, ne voulant pas sacrifier inutilement les braves qui étaient chargés de sa défense, en ordonna l'évacuation, qui fut immédiatement occupé par les troupes autrichiennes.

Après la reddition de Kehl, le , conformément à la convention de reddition, le 1er bataillon de la 93e passa, avec les 2 autres bataillons, à Besançon pour être affectée à la division Delmas qui reçut l'ordre d'aller renforcer l'armée d'Italie commandée par Bonaparte. Parti le les renforts arrivèrent à Roveredo le ou la 93e fut placée dans la division Dallemagne.

Le la 93e demi-brigade qui est à Borgo Valsugana reçoit l'ordre d'aller opérer contre le corps de Kerpen, cantonné en arrière de Lavis dans les vallées de Fiemme et de Cavalese, dans le cadre de l'expédition du Tyrol en passant et combattant par Lavis, Sevignano (it), Brixen puis par la vallée vers Innsbrück, par Sterzing. Sur ces entrefaites, le général Joubert reçoit des nouvelles certaines des succès de Bonaparte et de sa marche en Carinthie; il se décide à opérer sa jonction avec lui, par Lienz et la vallée de la Drave. La Demi-Brigade se rend, le , à Bruneck et, de là, à Innichen. Elle arrive, le , à Lienz, où l'on apprend la conclusion d'un armistice entre l'armée française, arrivée à Judembourg, et l'Empereur d'Autriche qui craignait pour sa capitale, mettant fin à cinq ans de guerre franco-autrichienne.

Second Empire

Le décret du 24 octobre 1854 réorganise les régiments d'infanterie légère les corps de l'armée française. A cet effet le 18e régiment d'infanterie légère prend le numéro 93 et devient le 93e régiment d'infanterie de ligne.

1870 à 1914

- 1870 : guerre franco-allemande

Au , le 93e régiment d'infanterie fait partie de l'Armée du Rhin.

Avec le 94e régiment d'infanterie du colonel de Geslin, le 93e forme la 2e brigade aux ordres du général Colin. Cette 2e brigade avec la 1re brigade du général Becquet de Sonnay, trois batteries de 4 et une compagnie du génie constituent la 3e division d'infanterie commandée par le général de division Lafont de Villiers. Cette division d'infanterie évolue au sein du 6e corps d'armée ayant pour commandant en chef le maréchal Canrobert.

- - Bataille de Mars-la-Tour

- - Bataille de Saint-Privat

- Siège de Metz

- Le , le 4e bataillon, formé, pour la plupart, de nouveaux arrivants, quitte le dépôt pour créer le 12e régiment de marche qui formera la 2e brigade de la 2e division du 13e corps d'armée[7]

Première Guerre mondiale

Le 93e RI est mobilisé à La Roche-sur-Yon[8].

En 1914 : casernement La Roche-sur-Yon, 42e brigade d'infanterie, 21e division d'infanterie, 11e corps d'armée.

Ce régiment était composé principalement de Vendéens, d'où l'origine de son insigne.

1914

- Sedan (15 oct), Belgique: Bouillon (), La Chapelle… La retraite Martincourt, Stenay…

- Aisne : Vendresse, Touteron, Bataille de la Marne (6 et ), Mourmelon ().

- Course à la mer, Combat de la Boisselle ().

- : Colonel Hétet, grièvement blessé dans la nuit du 7 au à Fère-Champenoise (51) il est remplacé par le Lieutenant-Colonel Jahan, lequel est tué le lors d'une offensive en Champagne, à Tourbe. Le Commandant Lafouge devient chef du régiment, ayant obtenu le grade de Lieutenant-Colonel, il est grièvement blessé au Chemin des Dames le . Le , le Capitaine Delafosse devient commandant provisoire du régiment. Le , le Lieutenant-Colonel Berducou prend le commandement jusqu'à l'Armistice.

1915

- : bataille d'Hébuterne

- 25 septembre-6 octobre : seconde bataille de Champagne

- Thiepval, Auchonvilles…

- Artois : Hébuterne, Serre…

1916

- Bataille de Verdun, cote 320, La Hauffée, Damloup…

1917

- Verdun, cote de Poivre,

- 15 avril : Bataille du Chemin des Dames.

- (octobre)… Pargny (jusqu'en ).

1918

- 27 mai 1918 : Seconde bataille de la Marne, bataille de l'Aisne

- Dans la soirée du , le rassemblement du reste du 93e RI, 16 officiers, 15 sous-officiers, 142 hommes s'effectue dans le plus grand calme à Ciry-Salsogne.

- Chemin des Dames (mai juin)… Ravin et carrières de Rouge-Maison…

- Vosges (juin août), le Violu, Suippes, Sainte-Marie-à-Py, Thugny, Raillicourt.

- Un des frères Ruellan, Jules dit l'abbé Jullius, né le , capitaine au 93e RI, meurt le à Sainte-Marie-à-Py dans la Marne[9].

Entre-deux-guerres

Le régiment est dissout en 1922[10].

Seconde Guerre mondiale

Régiment de réserve A de type Nord-Est, il est formé le par le centre mobilisateur d'infanterie 43 à Argentan[10] - [11]. Commandé par le Lieutenant-Colonel Le Balle, il appartient à la 7e division d'infanterie[11]. Il combat en particulier pendant la bataille de l'Ailette[10].

Le , le 93e régiment d'infanterie est recréé[10] et toutes les formations FFI du département de la Vendée lui sont rattachées, formant les bataillons I à VI du 93e RI. Le régiment, déployé face aux poches allemandes de l'Atlantique, est débaptisé et devient le 91e régiment d'infanterie, un régiment d'origine ardennaise, ce qui déplait aux soldats vendéens[12] - [13].

Après 1945

En 1946, le régiment est recréé comme 93e bataillon d'infanterie à la demande du général de Lattre, inspecteur général de l'Armée de terre et ancien du régiment. En 1946, le 93e régiment s'installe à la Caserne Charras à Courbevoie et dans le camp léger de Frileuse. Il devient le 93e régiment d'infanterie en février 1948[14].

En mai 1955, le régiment rejoint l'Afrique française du Nord et combat pendant la guerre d'Algérie[14]. En 1957, le 93e RI, constitué en demi-brigade, sous les ordres du colonel Jaud, est transféré au Maroc, à Oujda, puis en Algérie. Le 93e RI rejoint Inkermann, canton de Relizane, dans le département d'Oran. La 2e compagnie du 93 est détachée à Ammi Moussa. L'unité a pour mission de contrôler la wilaya de Relizane et la valée du Chélif, et de combattre dans les monts de l'Ouarsenis.

Au cessez-le-feu du en Algérie - Le 93°RI créé comme 91 autres régiments, les 114 unités de la Force locale (Accords d'Evian du ). Le 93e RI forme trois unités de la Force locale de l'ordre algérienne, la 485°486°UFL-UFO composés de 10 % de militaires métropolitains et de 90 % de militaires musulmans, qui pendant la période transitoire devaient être au service de l'exécutif provisoire Algérien, jusqu'à l'indépendance de l'Algérie.

Le régiment est dissout au camp de Frileuse en 1964, devenant le 5e régiment d'infanterie. Il est recréé en 1979 comme régiment de réserve de ce dernier régiment. Les deux unités sont dissoutes le [14].

Drapeau

Il porte, cousues en lettres d'or dans ses plis, les inscriptions suivantes[15] - [16] :

Décorations et citations

- " Le général en chef a été très content de la bravoure, de l'ordre et de la discipline du 93e régiment", Général Duchesne, 1805.

- " La charge du 18e Léger fut extrêmement brillante ; il est impossible d'aborder l'ennemi avec plus de confiance et d'audace", Maréchal Marmont, 1809.

- " Vous voyez bien qu'il n' y a rien d'impossible avec de tels hommes", Napoléon Ier, 1809.

- Sa cravate est décorée de la Croix de guerre 1914-1918

avec deux palmes et de la Médaille d'Or de Milan

avec deux palmes et de la Médaille d'Or de Milan  .

. - Il a le droit au port de la fourragère aux couleurs du ruban de la croix de guerre 1914-1918.

Devise

(Cette devise provient de la louange demeurée historique, prononcée par l'Empereur le soir de la bataille de Wagram, pour célébrer le courage des combattants du 93e RI).

Personnages célèbres ayant servi au 93e RI

- Les maréchaux Randon et de Lattre de Tassigny ont servi dans ce régiment.

- Serge Gainsbourg y a effectué son service militaire en 1948.

- Bernard Tapie a effectué son service militaire au camp de Frileuse en 1963 ; il y fut promu caporal.

Mentions littéraires

Les principaux personnages de 14, le roman de Jean Echenoz paru en , font partie de ce régiment de ligne[17].

Bibliographie, Notes et références

- Napoléon Georges Duroisel : Historique du 93e régiment d'infanterie: ancien Enghien et 18e léger à lire en ligne

- Recueil d'Historiques de l'Infanterie Française, par le général Andolenko, éd. Eurimprim, 1969

- Patrick Le Lann (dir.), 93e régiment d'infanterie Enghien infanterie, (1re éd. 1996), 23 p. (lire en ligne)

- Le Lann 1997, p. 5.

- Le Lann 1997, p. 18.

- Le Lann 1997, p. 19.

- Le Lann 1997, p. 9.

- LES LIGNES DE WISSEMBOURG OU DE LA LAUTER ET LA FRONTIÈRE SEPTENTRIONALE DE L'ALSACE

- Le Lann 1997, p. 13.

- Opération du 13e corps et de la 3e armée durant le Siège de Paris (1870) par le général Vinoy, pages 7 et 15

- Le Lann 1997, p. 14.

- « Jules, Marie, Ange Ruellan », sur Mémoire des hommes, Ministère de la Défense (France) (consulté le )

- Le Lann 1997, p. 16.

- « Regiments français », sur www.atf40.fr (consulté le )

- Stéphane Weiss, « La régularisation des formations combattantes FFI engagées lors des sièges de la Pointe de Grave, de Royan et de La Rochelle en 1944-1945 », Écrits d’Ouest, Société Rochelaise d'Histoire moderne et contemporaine, no 20, , p. 175-192 (lire en ligne)

- Stéphane Weiss, « Numérologie identitaire au sein de l’armée française renaissante en 1944-1945 », Guerres mondiales et conflits contemporains, vol. 271, no 3, , p. 113 (ISSN 0984-2292 et 2101-0137, DOI 10.3917/gmcc.271.0113, lire en ligne, consulté le )

- Le Lann 1997, p. 17.

- Décision no 12350/SGA/DPMA/SHD/DAT du 14 septembre 2007 relative aux inscriptions de noms de batailles sur les drapeaux et étendards des corps de troupe de l'armée de terre, du service de santé des armées et du service des essences des armées, Bulletin officiel des armées, no 27, 9 novembre 2007

- Arrêté relatif à l'attribution de l'inscription AFN 1952-1962 sur les drapeaux et étendards des formations des armées et services, du 19 novembre 2004 (A) NORDEF0452926A Michèle Alliot-Marie

- 14, Jean Echenoz, éditions de Minuit, 2012 (ISBN 9782707322579), p. 18.