Bouillon (Belgique)

Bouillon (en wallon Bouyon, en néerlandais Bullioen, en allemand Beulen) est une ville francophone de Belgique, située en Région wallonne et en Ardenne belge dans la province de Luxembourg.

| Bouillon | |||||

.jpg.webp) La Semois, la ville et son château fort. | |||||

Héraldique |

Drapeau |

||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | |||||

| Communauté | |||||

| Province | |||||

| Arrondissement | Neufchâteau | ||||

| Bourgmestre | Patrick Adam (PS) (Ensemble) |

||||

| Majorité | ENSEMBLE | ||||

| Sièges ENSEMBLE ALTERNATIVE C@P Citoyens |

17 11 1 5 |

||||

| Section | Code postal | ||||

| Bouillon Bellevaux Corbion Curfoz Dohan Les Hayons Noirefontaine Poupehan Rochehaut Sensenruth Ucimont Vivy |

6830 6834 6838 6832 6836 6830 6831 6830 6830 6832 6833 6833 | ||||

| Code INS | 84010 | ||||

| Zone téléphonique | 061 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Bouillonnais(e) | ||||

| Population – Hommes – Femmes Densité |

5 433 () 49,44 % 50,56 % 36,55 hab./km2 |

||||

| Pyramide des âges – 0–17 ans – 18–64 ans – 65 ans et + |

() 19,31 % 59,73 % 20,96 % | ||||

| Étrangers | 6,02 % () | ||||

| Taux de chômage | 14,42 % (octobre 2013) | ||||

| Revenu annuel moyen | 11 171 €/hab. (2011) | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 49° 47,73′ nord, 5° 04,08′ est | ||||

| Superficie – Terr. non-bâtis – Terrains bâtis – Divers |

148,64 km2 (2021) 92,05 % 1,63 % 6,32 % |

||||

| Localisation | |||||

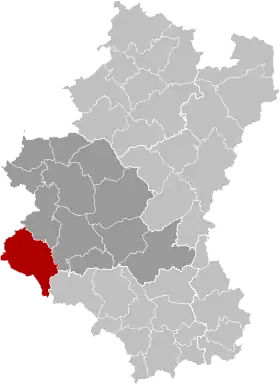

Situation de la ville dans l'arrondissement de Neuchâteau et la province de Luxembourg | |||||

| Géolocalisation sur la carte : Belgique

Géolocalisation sur la carte : Belgique

Géolocalisation sur la carte : Région wallonne

Géolocalisation sur la carte : province de Luxembourg

| |||||

| Liens | |||||

| Site officiel | bouillon.be | ||||

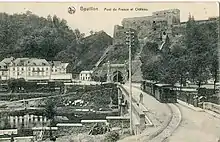

La localité est un centre touristique important, notamment pour son célèbre château qui domine la Semois du haut de son rocher.

Le duc Godefroy de Bouillon, avoué du Saint-Sépulcre, est le personnage le plus célèbre de la localité. Duc de Basse-Lotharingie, il a vendu son château de Bouillon, une des principales forteresse de son duché, à l'évêché de Liège pour financer la première croisade, en 1099. S'il n'est peut être pas né à Bouillon même, il grandit toutefois dans cette ville qui lui donne son nom. Il y fut éduqué par le duc Godefroid III de Basse-Lotharingie[1] - [2].

Cependant, dans le chœur de l'église de Baisy-Thy (Brabant), on trouve un cénotaphe qui rappelle que Godefroy de Bouillon y est né.

Géographie

_OSM_01.png.webp)

_OSM_02.png.webp)

_OSM_03.png.webp)

Entourée de forêts, la ville s’étend dans et autour d’un méandre accentué de la Semois, un affluent de la Meuse. L'altitude y est d'environ 220 mètres. Elle est desservie par la route nationale 83 menant à Arlon, route qui borde la ville à l’est et qui se confond sur le territoire communal avec la route européenne 46 reliant Cherbourg (France) et Liège. La frontière française se trouve à moins de cinq kilomètres à l’ouest et au sud.

Sections de commune

Bellevaux, Corbion, Curfoz, Dohan, Frahan, Les Hayons, Poupehan, Noirefontaine, Rochehaut, Sensenruth, Ucimont et Vivy.

Communes limitrophes

La commune est délimitée au nord-ouest par la province de Namur, ainsi qu’au sud-ouest par la frontière française qui la sépare du département des Ardennes.

Toponymie

Bublione serait la forme la plus ancienne concernant la ville de Bouillon[3].

Les formes anciennes Bullon et Bullion n'ont pas d'origine assurée. Certain veulent y voir un dérivé d'un nom de personne gallo-romaine Bullius, par ailleurs inconnu dans l'histoire locale.

Plus vraisemblablement, il s'agit de l'adaptation française d'un nom wallon désignant la « bosse » rocheuse sur laquelle le château a été bâti. Cf. notamment, en wallon namurois, bouye « enflure, bosselure » et, en liégeois, bouyote « bulle, bosse, protubérance ? » Tous ces mots sont issus du latin bulla « bulle, boule »[4].

Histoire

Au Moyen Âge, Bouillon était une seigneurie de Lotharingie et le siège principal de la dynastie des Ardennes-Bouillon aux Xe et XIe siècles. Au XIe siècle, ils dominaient la région et tenaient le titre de duc ainsi que de nombreux autres titres dans la région. Bouillon était la concentration dominante urbaine dans les possessions du duc[5].

Une erreur courante est de croire que Bouillon était un comté. Bien que les seigneurs de Bouillon fussent fréquemment des comtes et des ducs, Bouillon en elle-même n'était cependant pas un comté. La fortification de Bouillon était, avec le comté de Verdun, le noyau central des possessions de la dynastie des Ardennes-Bouillon, et ils combinaient leur territoire avec une mixture complexe de fiefs, de terres allodiales et d'autres droits héréditaires à travers toute la zone. Un exemple de cela est l'avouerie du monastère de Saint-Hubert, qui a été donné à Godefroy II par le prince-évêque de Liège[6].

Le plus connu des seigneurs de Bouillon était Godefroy de Bouillon qui vendit Bouillon à la principauté de Liège. Les évêques commencèrent alors à s'appeler eux-mêmes Ducs de Bouillon, et la ville devint la capitale d'un duché souverain en 1678, quand il fut pris par l'armée française, et donné à la famille de La Tour d'Auvergne. Le duché était prisé pour sa position stratégique en tant que « clé des Ardennes » (appelée ainsi par Vauban, le grand architecte militaire de Louis XIV, qui entoura Bouillon d'une enceinte laquelle fut rasée au XIXe siècle) et ainsi donc de la France. Il est resté un protectorat quasi indépendant, comme Orange ou Monaco, jusqu'en 1795 quand l'armée républicaine l'a finalement annexée à la France.

En 1814, Bouillon resta française, dans le département des Ardennes. En 1815, au second traité de Paris, elle fut rattachée au Grand-Duché de Luxembourg créé par le Congrès de Vienne. Le Grand-Duché, qui avait été attribué en toute propriété à Guillaume Ier des Pays-Bas, vivait donc en union personnelle avec le Royaume des Pays-Bas réunis. À lasuite de la révolution belge (1830-1839), dans laquelle le Luxembourg fut entraîné, on en vint à partager le Grand-Duché en deux: l'ouest roman (avec Bouillon) plus une partie du territoire d'expression francique (le Pays d'Arlon notamment), forma une nouvelle province intitulée Province de Luxembourg, et l'est - intégralement d'expression francique (Lëtzebuerger Däitsch) - resta acquis, toujours en tant que Grand-Duché de Luxembourg, au roi grand-duc Guillaume Ier et à ses successeurs.

Au cours de la Seconde Guerre mondiale, le , les Allemands envahissent la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. La Belgique autorise immédiatement les armées alliées à pénétrer sur son territoire et c'est ainsi que des Français dépendant de la 5e division légère de cavalerie défendent Bouillon[7] le 11 mai 1940 ; pour les Allemands, Bouillon se situe sur la route de la 1re Panzerdivision[7], une unité du XIX. Armee-Korps (mot.) qui a pour objectif de traverser la Meuse au niveau de Sedan. Les défenseurs font sauter le pont après le repli des derniers éléments français depuis la rive nord de la Semois poursuivis par les Allemands[8], si bien qu'un char allemand est détruit dans la destruction tardive d'un pont[7]. La faible profondeur de la rivière permet toutefois aux blindés allemands de la traverser en divers points, ce qui, avec l'appui de l'artillerie et des Stuka, force les défenseurs à se replier de Bouillon vers 22 h, ce 11 mai 1940[7]. Les Français réagissent à la prise de Bouillon par 270 tirs d'artillerie de 155 mm du IVe groupe du 110e régiment d'artillerie lourde hippomobile depuis Torcy (Sedan), qui, s'il a des effets sur les Allemands, provoque aussi de nombreuses destructions dans la ville[7]. Le lendemain, fantassins (du I./Schützen-Regiment 1) et chars allemands franchissent la rivière à gué avec le soutien de l'artillerie (II./Artillerie-Regiment 73) et finissent de s'emparer de Bouillon[9].

Au cours de l’été 1944, l’actuelle commune de Bouillon a compté sur son territoire un camp secret de la Mission Marathon. Cette Mission visait à mettre des aviateurs alliés à l’abri dans des camps, plutôt que de les évacuer par les filières d’évasion classiques. Abattus en territoires occupés, ils allaient rester dans ces camps jusqu’à la Libération. Six camps ont ainsi été établis en Ardenne, dont un à proximité du village de La Cornette (Bouillon). Le camp a été dirigé successivement par Germain Servais et Gaston Matthys. Plusieurs habitants de la région ont contribué à la sécurité et au ravitaillement du camp[10].

Chronologie

- 988 - Première mention du château de Bouillon dans une lettre à Godefroy Ier, comte de Verdun, écrite par son frère Adalberon, archevêque de Reims[5].

- 1045 - Godefroy le Barbu, se rebelle contre l'empereur qui a détruit le château.

- 1065 - Godefroy le Barbu se remet d'accord avec l'empereur et reconstruit le château.

- 1082 - Le château de Bouillon est hérité par Godefroy de Bouillon qui le vend au prince-évêque de Liège pour 3 marcs d'or et 1300 marcs d'argent pour financer sa participation dans la première croisade. Conformément au traité, Godefroy de Bouillon et ses trois successeurs conservaient le droit de racheter le château au même prix, mais aucun n'a eu l'argent pour faire valoir ce privilège.

- 1129 - Le successeur indirect de Godefroy, le comte Renaud de Bar, reprend le château de force.

- 1141 - Le prince-évêque de Liège expulse le comte Renaud de Bouillon.

- 1155 - L'empereur du Saint-Empire confirme les droits de l'évêché sur Bouillon.

- 1291 - Les princes-évêques de Liège commencent à s'attribuer le titre de "ducs de Bouillon", dû à l'ancienne position du château en tant que siège des ducs de Basse-Lotharingie.

- XIVe siècle - le château de Bouillon en tant que possession de l'évêché de Liège est gouverné par un châtelain spécialement désigné.

- 1415 - Le titre de châtelain devient une possession héréditaire de la famille de la Marck, une branche cadette des futurs ducs de Clèves et de Juliers.

- 1482 - Guillaume de La Marck fait assassiner Louis de Bourbon, prince-évêque de Liège, et met sur le trône épiscopal Jean de Hornes.

- Le - Un traité est signé à Tongres ou la famille de La Marck renonce à son droit sur le trône de Liège s'allie à Liège contre l'empereur Maximilien pour la somme de 30 000 livres. Le château de Bouillon est mis en gage à Guillaume de La Marck jusqu'au moment du paiement.

- 1492 - Le traité de Donchéry réitère les provisions du traité de Tongres. Comme aucun payement ne vient, la famille de la Marck conserve le château de Bouillon et prend le titre de Duc de Bouillon.

- 1521 - L'armée de Charles Quint prend possession de Bouillon et le restitue à l'évêché de Liège.

- 1526 - Robert III de La Marck est promu maréchal de France et se nomme lui-même duc de Bouillon à cette occasion.

- 1529 - Le traité de Cambrai oblige François Ier à ne pas aider Robert III dans sa lutte pour reprendre Bouillon.

- 1547 - Robert IV de La Marck est fait maréchal de France. La lettre patente le désigne officiellement "duc de Bouillon".

- 1552 - Henri II reprend Bouillon aux princes-évêques et le rend à Robert IV de La Marck.

- 1559 - Le traité du Cateau-Cambrésis restitue Bouillon aux princes-évêques de Liège stipulant que les droits au territoire disputé sont déterminés par un arbitrage spécial qui n'a jamais eu lieu.

- 1598 - Le traité de Vervins réclame à nouveau un arbitrage du conflit entre l'évêché de Liège et la famille de la Mark.

- 15 octobre, 1591 - À la disparition de la famille la Marck, l'héritière, Charlotte est mariée à Henri de La Tour d'Auvergne, maréchal de France.

- 8 mai, 1594 - Charlotte de La Marck meurt sans descendance, et ses revendications sur Bouillon sont reprises par son mari, Henri de la Tour d'Auvergne.

- 24 octobre, 1594 - Le cousin de Charlotte, Henri de Bourbon, Duc de Montpensier abandonne ses revendications sur la succession de Bouillon en échange d'une rente viagère.

- 5 août, 1601 - Un accord est signé entre Henri de La Tour d'Auvergne et l'oncle paternel de Charlotte, le Comte de Maulévrier, dont les descendants continueront d'appuyer leur revendications sur Bouillon jusqu'à la fin du XVIIe siècle.

- 3 septembre, 1641 - Le fils d'Henri, Frédéric Maurice de La Tour d'Auvergne, renonce à ses revendications en échange de 30 000 livres promises par les évêques de Liège au traité de Tongres.

- 1651 - Frédéric Maurice de La Tour d'Auvergne échange ses titres de prince souverain contre quelques titres de duc et de comte dans la pairie de France. L'accord oblige la France à rendre Bouillon à la famille de La Tour d'Auvergne à la première occasion.

- 1658 - À la suite de la convention de 1641, les évêques de Liège paient 150 000 florins à Frédéric Maurice, mais il continue de se faire appeler Duc de Bouillon malgré leurs protestations.

- 1676 - L'armée française prend Bouillon aux évêques et la rend à la famille de La Tour d'Auvergne, comme promis dans l'échange de 1651.

- 1679 - Le traité de Nimègue confirme la possession du duché de Bouillon à la famille de La Tour d'Auvergne. Bien qu'un contingent français reste stationné à Bouillon, les ducs exercent les droits souverains de battre la monnaie, de créer des pairs et d'accorder d'autres titres. Il revendiquent aussi Saint-Hubert comme une de leurs pairie.

- 1757 - Charles Godefroy de La Tour d'Auvergne est bien accueilli à Bouillon en tant que duc souverain, en dépit de protestation formelles émises par de Liège.

- 1786 - Le 6e duc de Bouillon de la famille de La Tour d'Auvergne adopte Philip Dauvergne, un capitaine britannique, et sa descendance.

- - Le 6e duc de Bouillon émet une déclaration nommant Philippe d'Auvergne en tant que son successeur sur le siège de Bouillon à l'extinction de la famille de La Tour d'Auvergne[11].

- En 1794, la ville fut pendant 18 mois une petite république indépendante.

- - Annexion de Bouillon par la Première République française.

- 27 décembre, 1796 - La Première République française promulgue une loi rendant toutes les possessions de la famille de Bouillon à son 7e duc.

- - La Première République française met sous séquestre toutes les possessions concernées par l'échange de 1651.

- - La mise sous séquestre est annulée et le 7e duc de Bouillon réintègre ses possessions.

- - Mort du 7educ et extinction de la famille de La Tour d'Auvergne.

- - Le règlement de la succession de Bouillon est ratifié par Napoléon Ier.

- - Bouillon, restée française, est transférée au département des Ardennes.

- - Au second traité de Paris, le Congrès de Vienne accorde Bouillon au Royaume des Pays-Bas jusqu'à l'arbitrage final entre Philippe d'Auvergne, devenu alors amiral, et Charles-Alain-Gabriel de Rohan-Guéméné (un général autrichien et le plus proche parent du dernier duc du côté paternel).

- - Philippe Dauvergne, ruiné par les procès relatifs à la succession, se suicide mais les litiges concernant Bouillon continueront jusqu'en 1825.

Bourgmestres

Les bourgmestres suivants se sont succédé à Bouillon :

- Louis Labouverie (tanneur, né en 1724, décédé en 1770)

- Charles Walerik Victor Labouverie (marchand, né en 1755, décédé en 1826)

- Linotte de Poupehan (- 1830)(1830-)

- Chauchet-Bourgeois (1840)

- Hubert Marie Louis Labouverie-Lefebure L. (1844)

- Ozeray (1855)

- Théophile Rosbach (04 avril 1879 à novembre 1895)

- François Marquet (1896-1900)

- Louis Corbiau (1900-1911)

- Gaston Hunin (1911- avril 1915)

- Lambert (faisant fonction) (mai 1915 à novembre 1915)

- Gaston Hunin (décembre 1915 à 1920)

- Louis Corbiau (1921-1932)

- André Camion (1932-1938)

- Alfred Arnould (1939 - avril 1940)

- Gaston Hunin (mai 1940 - juillet 1944)

- André Liégeois (juillet 1944 - septembre 1944)

- Alfred Arnould (septembre 1944 - mars 1946)

- André Liégeois (faisant fonction) (avril 1946 - décembre 1946)

- Michel Altenhoven (1947 - 1952)

- Arsène Uselding (1953-1970)

- Pierre Bodard (1971 - 1976)

- Maurice Brasseur (1977-1982)

- Roger Hardy (1982-1988)

- Raymond Godfrin (faisant fonction) (mai 1988 - décembre 1988)

- Albert Lebrun (septembre 1988 - décembre 1988)

- Jacques Pierret (1988-1999)

- Guy Godart (2000-2005)

- André Defat (2005-2006)

- Jacques Pierret (2007-2012)

- André Defat (2013-2018)

- Patrick Adam (2018-...)

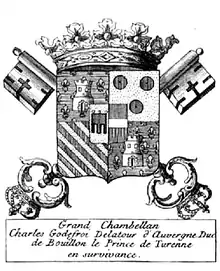

Héraldique

|

La ville possède des armoiries.

Blasonnement : De gueules à la fasce d’argent.

Source du blasonnement : Lieve Viaene-Awouters et Ernest Warlop, Armoiries communales en Belgique, Communes wallonnes, bruxelloises et germanophones, t. 1 : Communes wallonnes A-L, Bruxelles, Dexia, .

|

La ville moderne

Bouillon a deux écoles, un collège et un lycée, des bancs et un square ainsi que de nombreux pédalos (simples ou ornés de cygnes ou dauphins colorés).

- Le château est toujours situé au-dessus du centre-ville. Le Château de Bouillon est une attraction touristique populaire.

- Le Château des Amerois - privé

La commune a lancé en 2010 son deuxième programme communal de développement rural associé à un agenda 21 local.

Bouillon est le point de départ et d’arrivée de La Bouillonnante, une difficile épreuve de trail se déroulant au mois d’avril.

La ville accueille notamment un archéoscope[13] et un musée (le musée ducal[14]).

Célébrités

- Albert Camion qui habitait la maison dite d'Artaize où il recevait son ami le peintre Eugène Carrière (1849-1906). Albert Camion était le cousin de Louis Henri Devillez, sculpteur et mécène.

- Léon Degrelle (1906–1994), né à Bouillon, écrivain et politicien, fondateur du mouvement rexiste puis collaborateur des Nazis, mort exilé en Espagne.

- Madeleine Ozeray (1908–1989), née et enterrée à Bouillon, actrice.

- Philippe Albert, né en 1967 à Bouillon, ancien footballeur.

Démographie

La commune compte 5 427 habitants au 1er décembre 2019, 2 675 hommes et 2 752 femmes. Ce qui représente une densité de population de 36,40 habitants/km² pour une superficie de 149,09 km² [15].

Le graphique suivant reprend sa population résidente au 1er janvier de chaque année[16].

Les chiffres des années 1846, 1900 et 1947 tiennent compte des chiffres des anciennes communes fusionnées.

Sécurité et secours

La ville fait partie de la zone de police Semois et Lesse pour les services de police, ainsi que de la zone de secours Luxembourg pour les services de pompiers. Le numéro d'appel unique pour ces services est le 112.

Galerie

%253B_le_vieux_pont_sur_la_Semois_et_le_ch%C3%A2teau-fort_(Xe%E2%80%93XVIe_si%C3%A8cles).jpg.webp) La Semois, le vieux pont et le château fort.

La Semois, le vieux pont et le château fort. Vue du belvédère.

Vue du belvédère. Vue du Ramonette

Vue du Ramonette

Références

- Liège et Meuse mystérieux (volume 2), Paul de Saint-Hilaire, édition Rossel, Bruxelles, 1982

- Les grands Mythes de L'histoire de Belgique, de Flandre et de Wallonie, sous la direction d'Anne Morelli, evo-histoire, 1996, (ISBN 2-87003-301-X)

- Auguste Longnon, Atlas historique de la France, 1888, p. 171a.

- Louis Deroy, Marianne Mulon, Dictionnaire des noms de lieux, 1992, p. 67.

- Murray, p. 10.

- Murray, p. 11.

- Jean-Yves Mary, Le Corridor des Panzers, t. I, Bayeux, Heimdal, , p. 156-159.

- Jean-Yves Mary, Le Corridor des Panzers, t. I, Bayeux, Heimdal, , p. 153.

- Jean-Yves Mary, Le Corridor des Panzers, t. I, Bayeux, Heimdal, , p. 167.

- Maurice PETIT, Marathon en Ardenne. L’audacieuse mission de protection d’aviateurs alliés en 1944, Famenne & Art Museum, avec le soutien d’ARA LUXNAM, 2018, 200 pages, (ISBN 9782960193718)

- Marc Husson, Règlement de l'ordre de succession au duché de Bouillon (1786), dans la Revue d'Ardenne & d'Argonne : scientifique, historique, littéraire et artistique, publiée par la Société d'études ardennaises "La Bruyère", 1894, n°4, p.138 .

- Karl-Heinz Frieser (trad. Nicole Thiers), Le mythe de la guerre éclair : La campagne de l'ouest 1940 [« Blitzkrieg-Legende : der Westfeldzug 1940 »], Paris, Belin, , 479 p. (ISBN 978-2-7011-2689-0), p. 151.

- archeoscopebouillon.be

- www.museeducal.be

- http://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/fr/pop/statistiques/stat-1-1_f.pdf

- « Chiffres de la population résidente au 1er janvier, par année 1990‑2010 », sur le site de l’INS (consulté le ).

- http://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/fr/pop/statistiques/population-bevolking-20190101.pdf

Voir aussi

Bibliographie

- Les soldats de Napoléon des villages belges des cantons de Bouillon, Couvin, Givet & Philippeville, département des Ardennes (Jean Évariste, Cahier du Musée de Cerfontaine n° 426, 1.700 noms, 325 pages, 2001.

- Sibylle Legrand et Roger Nicolas, Le patrimoine de Bouillon, Agence Wallonne du patrimoine, coll. « Carnets du patrimoine » (no 101), , 52 p. (ISBN 978-2-87522-093-6)

Articles connexes

Liens externes

- Ressource relative à la musique :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Site officiel

- (mul) syndicat d'Initiative et de tourisme