18e régiment d'infanterie (France)

Le 18e régiment d'infanterie (18e RI) est un régiment d'infanterie de l'Armée de terre française créé sous la Révolution à partir du régiment Royal-Auvergne, un régiment français d'Ancien Régime.

| 18e régiment d'infanterie de ligne | |

.JPG.webp) Insigne régimentaire du 18e RI | |

| Création | 1703 |

|---|---|

| Pays | |

| Branche | Armée de terre |

| Type | Régiment d'infanterie |

| Rôle | Infanterie |

| Garnison | Pau |

| Ancienne dénomination | Régiment de Gâtinais Régiment Royal-Auvergne |

| Devise | "Brave 18e, devant toi l'ennemi ne tient pas" |

| Inscriptions sur l’emblème |

Rivoli 1797 Austerlitz 1805 La Moskowa 1812 Sébastopol 1855 Les deux-Morins 1914 L'Aisne 1917 L'Avre 1918 Vauxaillon 1918 AFN 1952-1962 |

| Guerres | Guerres révolutionnaires Guerres napoléoniennes Première Guerre mondiale Seconde Guerre mondiale |

| Fourragères | aux couleurs du ruban de la Médaille militaire |

| Décorations | Croix de guerre 1914-1918 quatre palmes Croix de guerre 1939-1945 une palme Médaille d'or de la Ville de Milan |

Création et différentes dénominations

- : Création du régiment du Bourg de Lespinasse par brevet[1] délivré par Henri IV.

- Décembre 1621 : Le régiment d'Estissac absorbe le régiment du Bourg de Lespinasse.

- 1633 : Le régiment d'Estissac devient le régiment de Maugiron

- : Le régiment de Maugiron obtient le drapeau blanc[2] et prend le nom de régiment d'Auvergne.

- : Le régiment d'Auvergne est dédoublé.

Les 1er et 3e bataillons conservent le titre, les drapeaux et le costume du régiment d'Auvergne.

Les 2e et 4e bataillons du régiment forment le régiment de Gâtinais[3] Ce nouveau régiment a les parements et les revers violets, le collet jaune et les boutons blancs. Ses drapeaux, noir et violet, ont leurs couleurs disposées comme ceux du régiment d'Auxerrois[4]. - : Le régiment est renommé régiment Royal-Auvergne en récompense de sa belle conduite et sa bravoure.

- : À la Révolution, tous les régiments prennent un nom composé du nom de leur arme avec un numéro d’ordre donné selon leur ancienneté. Le régiment Royal-Auvergne devient le 18e régiment d'infanterie.

- Non amalgamé le nom de 18e demi-brigade (de première formation) reste vacant.

- 1796 : Création en tant que 18e demi-brigade de deuxième formation

- 1803 : Renommé 18e régiment d'infanterie de ligne

- 1814 : pendant la Première Restauration et les Cent-Jours, le régiment garde son numéro.

- : Comme l'ensemble de l'armée napoléonienne, il est licencié à la Seconde Restauration.

- : création de la légion du Gers et de la légion des Landes

- 1820 : Devenues 30e légion du Gers et 38e légion des Landes, elles sont amalgamées et renommées 18e régiment d'infanterie de ligne.

- 1887 : Renommé 18e régiment d'infanterie

- 1914 : à la mobilisation, il met sur pied son régiment de réserve, le 218e régiment d'infanterie

- : Dissolution

- 1944 - "Béarn". Formé en novembre à partir de maquis.

- 1944 : 18 Régiment d'Infanterie.

- : 18e Régiment d'Infanterie. Dissolution le .

- : 18e Bataillon d'Infanterie

- : 18e Bataillon d'Infanterie Aéroportée

- : 18e B.I. Parachutiste de Choc.

- : 18e Bataillon Parachutiste de Choc

- : il devient le 1er bataillon du 18e RIPC (régiment d'infanterie parachutiste de choc), basé à Pau.

- le 18e RCP .

- Dissous le .

- Reconstitué en 1979 à Pau en tant que régiment de réserve au sein de la 111e DI; il est ensuite versé en 1990 à la 115e brigade de zone puis en 1994 devient régiment d'infanterie de zone de défense.

- Dissous le . Après avoir été au musée du souvenir des écoles de Saint Cyr Coëtquidan, son drapeau est reversé au musée des parachutistes de PAU à côté de l'ETAP ( école des troupes aéroportées), il est dorénavant considéré comme pièce de musée et ne devra plus en sortir, même pour des manifestations exceptionnelles.

Lieutenant-colonels, colonels et chefs de brigade

- 1781 : lieutenant-colonel de L'Estrade

- 1791 : Charles Bertin Gaston Chapuis de Tourville - colonel (*)

- 1792 : Alexandre-Louis de Fontbonne - colonel (**)

- 1796 : Jean Urbain Fugière - chef de brigade (*)

- 1798 : Henri-Jacques-Jean Boyer - chef de brigade

- 1799 : Jean-Baptiste Molette Morangies - chef de brigade (*)

- 1801 : Jean-Baptiste Ambroise Ravier - chef de brigade

- 1803 : Jean-Baptiste Ambroise Ravier - colonel (*)

- 1809 : Pierre Pelleport - colonel (*)

- 1813 : Louis-Antoine Sauset - colonel

- 1813 : Jean-Pierre Maury - colonel

- 1814 : Theophile Woirol - colonel

- - novembre 1914 : Gloxin - colonel

- - : Rémy Alphonse Chabord - lieutenant-colonel puis colonel

- novembre 1915 - novembre 1916: Dufour - lieutenant-colonel

- novembre 1916 - : Decherf - colonel

- - : Adolphe Blin - colonel

- - : Adolphe Blin - colonel

- (effectif 11/10/40) - : Colonel d'Anselme

Chefs de corps 1978 à 1998 :

- 1979-1981 : Mirandecol - colonel

- 1981-1983 : Gritchenko - colonel

- 1983-1986 : Andrès - colonel

- 1986-1991 : Cayrat - colonel

- 1991-1995 : Rozelet - colonel

- 1995-1998 : Vigno - colonel

Colonels tués ou blessés alors qu'ils commandaient le 18e RI :

- Chef de brigade Morangies : blessé les , et

- Colonel Ravier : blessé les et

- Colonel Sausset : blessé le

Officiers tués ou blessés alors qu'ils servaient dans le 18e RI durant la période 1804-1815 :

- Officiers tués : 38

- Officiers morts des suites de leurs blessures : 26

- Officiers blessés : 248

Historique des garnisons, combats et batailles du 18e RI

Ancien Régime

- Les origines du 18e régiment d’infanterie remontent au règne d’Henri IV, à l’année 1587, époque à laquelle fut formé le régiment de Bourg De Lespinasse, du nom du premier colonel.

- En 1635, le nom « d’Auvergne » est donné au régiment. C’était l’époque de la guerre de Trente Ans. "Auvergne" part pour l’Italie où il reste 24 ans sans revoir la France.

Guerre d'indépendance des États-Unis

- En 1776, "Auvergne" forme le régiment du Gâtinais qui prend une large part à la guerre d’indépendance

- Octobre 1781 : bataille de Yorktown. AUVERGNE devient ROYAL-AUVERGNE en récompense de sa belle conduite et sa bravoure.

Guerres de la Révolution et de l'Empire

Drapeau du 1er bataillon du 18e régiment d'infanterie de ligne de 1791 à 1793

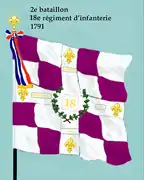

Drapeau du 2e bataillon du 18e régiment d'infanterie de ligne de 1791 à 1793

- 1792 :

De 1792 à 1795, le 18e régiment d’infanterie de ligne fait partie de l’armée du Nord puis de l’armée de Sambre et Meuse. C’est d’ailleurs en souvenir de cette dernière campagne que le chef de musique du 18e, François-Joseph Rauski (1837-1910), composa ultérieurement la fameuse « marche de Sambre et Meuse » .

Drapeau du 1er bataillon du 18e régiment d'infanterie de ligne de 1793 à 1804

Drapeau du 2e bataillon du 18e régiment d'infanterie de ligne de 1793 à 1804

- 1794 : conformément aux lois du , du et au décret de la Convention du 17 nivôse an II (), on s'occupait de l'embrigadement des troupes de ligne avec les bataillons de volontaires.

Lors de la réorganisation du 30 thermidor an II (), le 1er bataillon du 18e régiment d'infanterie ci-devant Royal-Auvergne est amalgamé pour former la 35e demi-brigade de première formation et le , le 2e bataillon est amalgamé pour former la 36e demi-brigade de première formation.

Ainsi disparaît pour toujours le 18e régiment d'infanterie ci-devant Royal-Auvergne, partageant le sort de tous ces vieux régiments qui depuis deux siècles avaient défendu si intrépidement la patrie contre toutes les coalitions. - Conformément aux lois du , du et au décret de la Convention du 17 nivôse an II (), on s'occupait de l'embrigadement des troupes de ligne avec les bataillons de volontaires.

La 18e demi-brigade n'est pas formée étant donné que le 2e bataillon du 9e régiment d'infanterie (ci-devant Normandie) qui devait former le noyau de cette demi-brigade était aux colonies. - 1796 :

- : Créé en tant que 18e demi-brigade de deuxième formation avec les :

- 2e bataillon de la 45e demi-brigade de première formation ( 1er bataillon du 23e régiment d'infanterie (ci-devant Royal), 1er bataillon de volontaires des Basses-Alpes et 1er bataillon de volontaires de la Lozère )

- 69e demi-brigade de première formation (1er bataillon du 35e régiment d'infanterie (ci-devant Aquitaine), 1er bataillon de volontaires des Hautes-Alpes et 3e bataillon de volontaires de la Drôme)

- 211e demi-brigade de première formation (2e bataillon de volontaires de la Haute-Loire, 4e bataillon de volontaires de l'Ardèche et 5e bataillon de volontaires de la Corrèze)

- 5e demi-brigade provisoire de première formation (1er bataillon de volontaires du Mont-Blanc, 1er bataillon des grenadiers des Basses-Alpes et 5e bataillon de volontaires de l'Ardèche)

- 6e demi-brigade provisoire de première formation (4e bataillon de volontaires du Tarn, 5e bataillon de volontaires du Lot et 8e bataillon de volontaires de la Haute-Garonne)

- 1er bataillon de grenadiers de Paris

- 3e bataillon de volontaires des Côtes-du-Nord

- Dego, Lonato, Castiglione, Saint-Georges, Caldiero, Arcole et Tarvis

- : Créé en tant que 18e demi-brigade de deuxième formation avec les :

- 1797 : Rivoli. la 18e Demi-Brigade arrive à Rivoli et passe devant le Général Bonaparte : « Brave 18e, lui dit ce dernier, je te connais, l’ennemi ne tient pas devant toi ! »

- 1798 : Fribourg

- 1798-1800 : Armée d'Orient (campagne d'Égypte)

- 1798 : Alexandrie, Chebreiss et Pyramides

- 1799 : Saint-Jean de Acre, Mont-Thabor et Aboukir

- 1800-1805 : À son retour d’Égypte, le régiment tient successivement garnison à Paris, à Dijon et à Strasbourg.

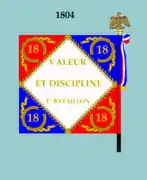

Drapeau modèle de 1804 (avers)

Drapeau modèle de 1804 (revers)

- 1805 :

- Bataille d'Hollabrunn

- 2 décembre : bataille d'Austerlitz. Le tambour-major Ranchou, quoique blessé, enlève le régiment en battant lui-même la charge.

- 1806 :

- 1807 :

- 1809 : Ebersberg, Vienne, Essling, Wagram et Znaïm

Drapeau modèle de 1812 (avers)

Drapeau modèle de 1812 (revers)

- 1812 : Smolensk, La Moskowa et Krasnoe. La bataille de La Moskowa coûte au régiment environ mille tués ou blessés.

- 1813 : Dresde, Leipzig et Hanau

- 1814 : Magdebourg, La Rothière et Montereau

Drapeau modèle de 1815 (avers)

Drapeau modèle de 1815 (revers)

- 1815 : Surbourg et Strasbourg.

1815 à 1848

- 1815 : Le , comme l'ensemble de l'armée impériale, le 18e R.I. est licencié et il est créé des « légions départementales ».

- 1820 : Les légions départementales du Gers et des Landes forment à nouveau le 18e R.I.

- 1823 : Le 18e prend part à la campagne d'Espagne avec l'armée de Catalogne.

- 1830 : Une ordonnance du créé le 4e bataillon et porte le régiment, complet, à 3 000 hommes[5].

- 1832 : le régiment fait la campagne de Belgique et se distingue durant le siège d’Anvers.

Second Empire

- En 1854, le régiment reçoit l’ordre de s’embarquer pour la Crimée. Il participe au siège de Sébastopol (1854-1855). Il y obtient une citation à l’ordre du jour de "l’Armée de Crimée".

- 1859 : le 18e participe à la campagne d’Italie dans le corps de réserve.

- 1870 : Rattachement (juillet 1870): 1er corps (MacMahon), 1re division (Ducrot), 1re brigade (Wolff) de l'armée du Rhin. Le 18e prend part à la bataille de Frœschwiller, où il est décimé. Les débris rejoignent l'armée de Chalons et combattent à Sedan alors que le 4e bataillon est engagé lors du siège de Strasbourg.

1871 à 1914

- 1871 : Le 18e de ligne prend garnison à Pau.

- 1881 : le 18e de ligne est désigné pour prendre part à l'expédition de Tunisie.

Première Guerre mondiale

Casernement : Pau

Rattachement: 72e brigade, 36e Division d'Infanterie au 18e corps d'armée. Le régiment fait partie de la 36e division d'infanterie d' à .

1914

- Le : départ de la gare de Pau avec l'effectif de 57 officiers dont 4 médecins et 3 326 hommes et gradés, sous les ordres du colonel Gloxin.

- Le : bataille de Charleroi.

- Le : bataille de Guise.

- Du 5 au : bataille de la Marne. Combat de Marchais-en-Brie (). Combat de Ville-aux-Bois.

- Le : attaque au plateau de Vauclerc.

1915

Le régiment prend une partie du front du secteur du Chemin des Dames.

- Le : combats de la Creute et du Bois Foulon.

- De à : secteur de Jumigny.

- Le : Raymond Poincaré, président de la République, accroche la Croix de guerre au drapeau du régiment.

1916

- Les 25 et : bataille de Verdun, Douaumont. Le 18e tient les positions qui lui sont allouées. En deux jours, 25 officiers et plus de 900 sous-officiers, caporaux et soldats tués ou blessés.

- Du au : Argonne - secteur de Vienne-le-Château.

- À partir du : Somme - secteurs d'Ablaincourt et Berny-en-Santerre.

1917

- De janvier à février : Somme - secteurs d'Ablaincourt et Berny-en-Santerre.

- 15 avril : bataille du Chemin des Dames.

- Le : Craonne et le plateau de Californie, où il est cité à l’Ordre de la Xe Armée. En vingt minutes, le 18e enlève le plateau de Craonne, position jugée inexpugnable. L'attaque coûte au régiment 11 officiers, 26 sous-officiers, 548 caporaux et soldats tués ou disparus, sans compter 529 blessés. Le régiment est cité à l'ordre de la Xe armée. Cette deuxième citation confère au 18e la fourragère aux couleurs de la Croix de guerre.

- Le : une mutinerie éclate à Villers-sur-Fère, refus de la troupe de retourner au Chemin des Dames, trente gendarmes sont dépêchés dans la commune, le lendemain, 130 arrestations sont opérées au sein du régiment. Douze soldats sont déférés devant le conseil de guerre de la division. Quatorze sont affectés dans les sections spéciales d’infanterie au terme de soixante jours de prison. Trente-sept autres soldats sont punis de soixante jours de détention et soixante-sept à trente jours de prison. Le conseil de guerre prononce cinq condamnations à mort[6]. Sur cinq, un homme est gracié par le président de la République, trois hommes sont fusillés, dont Jean-Louis Lasplacettes, Casimir Canel et Alphonse Didier. Le caporal Vincent Moulia, parvient à s’évader la veille de l’exécution, favorisé dans son entreprise par le hasard d’un bombardement allemand sur le secteur de la ferme de Matz[6].

- Du 3 au : défense du plateau de Vauclerc à la suite d'une attaque allemande d'envergure.

- Le - 1er octobre : Alsace - secteur de Soppe-le-Bas.

- À partir du : Champagne - secteur d'Auberive-Tahure.

1918

- De janvier à mars : Champagne - secteur d'Auberive-Tahure.

- Le : bataille du Montdidier (Oise). le régiment repousse trois attaques allemandes à un moment décisif de la 2e bataille de la Marne. Le 18e est cité à l’ordre de la IIIe Armée. Secteur de Vaux-Rollot.

- Du 9 au : combats de Courcelles, Mery et Tricot (Oise).

- Août : secteur de Vauxaillon où le 18e R.I. est cité à l’ordre de la Xe Armée. Après cette quatrième citation, le régiment reçoit la fourragère aux couleurs de la médaille militaire.

- De septembre à octobre : secteur de l'Ailette. Le , combats d'Ailleval et d'Allemant. Prise d'un observatoire stratégique à l'ennemi. Le 18e progresse de plus de 600 mètres au-delà de son objectif.

- Du au : la poursuite - Entrée dans Laon.

- Le : transport jusqu'à Soissons.

- Après l'armistice du , le 18e R.I. cantonne dans la région de Mulhouse au bord du Rhin.

D' à , le 18e R.I. a perdu 3 200 morts et plus de 10 000 blessés[7].

Entre-deux-guerres

- 1919 Retour en garnison à Pau. Entrée solennelle le .

- 1919 Création en décembre par M. Louis Sallenave de l'Amicale des Anciens Combattants du 18e régiment d'infanterie

- 1925 Monument du "Brave 18e", place de Verdun à Pau, inauguré le : (https://www.flickr.com/photos/24271543@N03/5519484955/)

- 1928 Monument à la Gloire du 18e R.I. inauguré au sommet du plateau de Californie (Craonne) : (http://www.picardie1418.com/fr/decouvrir/monument-au-18eme-ri-plateau-de-californie.php)

- 1938 : une compagnie en garnison à Saint-Jean-Pied-de-Port (puis deux en 1940)

Seconde Guerre mondiale

- Le 18e régiment d’infanterie fait partie de la 36e Division d’Infanterie. Il est composé de jeunes Béarnais, Basques, Landais et Haut Pyrénéens. Il quitte la gare de Pau le .

- Débarqué dans la région de Clermont-en-Argonne (Meuse) le 10 septembre, le régiment reste une dizaine de jours aux alentours de Triaucourt, au milieu d’un dispositif enchevêtré de grandes unités qu’il traverse, non sans difficultés, par étapes de nuit, à partir du 22, afin de prendre place sur le front avec l’ensemble de la division, en avant de la ligne Maginot. Le , il prend position dans le secteur agité d’Apach en Moselle

- Le 18e prend part à l’offensive de la Sarre depuis la région de Sierck (Moselle) jusqu’au 17 octobre 1939.

- Le 22 novembre, l’ensemble de la 36e division reçoit l’ordre de quitter le secteur de Thionville (Moselle) pour celui d’Étain dans la Meuse non sans difficultés. Fait alarmant en cette fin d’année 1939, les moyens de transport de la division sont fortement amoindris. Le déficit en capacité de transport dépasse en effet 300 tonnes. Par ailleurs, il manque par régiment trois canons de 25, une mitrailleuse de 20 mm., des chenillettes, des appareils de TSF (ER 40) et les mines.

- Déplacé d’Étain dans la région « inconfortable » de Billy-sous-Mangiennes (Meuse), le 18e attend, en demi-alerte pendant quinze jours, qu’une ligne de front lui soit attribuée puis le 15 janvier s’installe dans le secteur d’Aumetz (Moselle) face au Luxembourg.

- Le 6 mai, la division est transférée par chemin de fer dans les environs d’Arcis-sur-Aube (Aube) où la 36e division est mise momentanément au repos en réserve du Grand Quartier général.

- Du au , il combat vaillamment à Attigny (Ardennes). Pendant 25 jours consécutifs, il repousse victorieusement les attaques d’un ennemi supérieur en nombre et en moyens.

- au : La bataille d'Attigny[8]

- La 36e DI se réforme dans la région de Mailly (Yonne), lorsque le , elle est embarquée en camions dans la direction de Sedan pour barrer la route à l’avance de l’ennemi. Vers minuit, alors qu’il a déjà pris position à l’est de Rethel, le 18e R.I. reçoit l’ordre de se porter sur l’Aisne entre Attigny et Echarson (Ardennes). Le , le XIXe corps d’armée blindé commandé par le général Heinz Guderian vient d’effectuer une percée décisive du front français à Sedan. Il s’agit de bloquer le passage des Allemands vers le sud.

- Le , nouveau bond en avant : le 2e bataillon du 18e se porte sur le canal des Ardennes face à Neuville-Day. Le 1er bataillon tient Rilly et Semuy. Tous ces mouvements s’exécutent de jour sous le bombardement de l’aviation allemande, pendant que les débris de l’armée de la Meuse mêlés à des colonnes de réfugiés refluent vers les ponts de l’Aisne.

- Le , les ponts sur le canal des Ardennes sont détruits. Entretemps, le gros des corps d’armée blindés allemands se dirige depuis Sedan vers l’ouest, afin de couper les armées alliées en deux en faisant une percée vers la Manche.

- Le , le 18e RI reçoit l’ordre de constituer trois têtes de ponts à Attigny, Mont-de-Jeux et Neuville-Day. Il prend aux Allemands le faubourg de Moulin et le château de Mont-de-Jeux. Il s’empare un moment du village de Neuville-Day. Il est obligé d’abandonner le village, à la suite d'une contre-attaque d’infanterie allemande menée par des blindés, appuyés par l’artillerie et l’aviation en piqué.

- Le , les Allemands attaquent avec les effectifs d’un bataillon la tête de pont du faubourg du Moulin tenue par cinq sections du 18e. Avec un rapport de force de un contre quatre, celles-ci ne se replient que le lendemain matin après avoir infligé à l’ennemi de lourdes pertes.

- Jusqu’au , le 18e RI tient l’ensemble de ses positions. Les combats consistent essentiellement en lutte des patrouilles et embuscades. L’artillerie allemande guidée par l’aviation ne cesse de pilonner les positions du 18e. Le village d’Attigny est en grande partie détruit. Les débris des armées françaises du Nord et le Corps d’Expéditionnaire Britannique vaincus embarquent à Dunkerque jusqu’au . À partir du , l’armée allemande se rue vers le sud et perce la « ligne Weygand » hâtivement constituée avec ce qui reste de l’armée française. Les 18 000 soldats français de 36e Division d'Infanterie, dont fait partie le 18e, doivent stopper l'attaque des 55 000 soldats allemands des 10e et 26e Infanterie Divisions allemandes : soit un rapport de force de un contre trois [9]

- Le , attaque générale des Allemands sur l’ensemble du front du 18e régiment d’infanterie, qui tient plus de six kilomètres avec des effectifs déjà réduits. Le 18e repousse l’ensemble de l’attaque allemande, notamment grâce à l’appui des 24e et 224e régiments d’artillerie. Dans cette seule journée, ceux-ci vont tirer plus de 6 000 obus sur les assaillants.

- Le , l’attaque reprend avec une intensité accrue. Des obus fumigènes isolent la ferme Forest aux abords de laquelle les assaillants arrivent à s’infiltrer au milieu des intervalles de fantassins, qui parviennent malgré tout à converser leurs positions. Une partie du 18e RI contre-attaque, notamment dans le bois de la Falaise, où les combats seront les plus acharnés.

- Le , l’attaque est reprise par les forces allemandes avec des moyens renforcés en fantassins et artillerie. Le 2e bataillon du 18e RI sous les ordres du commandant Cazendre s’accroche au village d’Attigny qui reste inviolé. Vers 20 heures, par suite de l’avance de la Wehrmacht sur ses flancs, le 18e reçoit l’ordre de se replier et de prendre position sur la route de Vouziers (Ardennes) à Chalons (Champagne).

- Le , le 18e tient sa position, bien que celle-ci soit à nouveau débordée sur ses flancs.

Pendant les sept jours suivants, le 18e se replie en bon ordre sur près de 300 kilomètres, livrant des combats continuels malgré des ravitaillements de plus en plus espacés.

- Le , alors que la Wehrmacht a déjà dépassé Lyon à 400 kilomètres plus au sud, quatre divisions formées en carré, dont la 36e Division d’Infanterie, rendent les armes autour de Sion (Meurthe-et-Moselle). Le maréchal Pétain a demandé l’armistice le et les hostilités cessent sur l’ensemble des fronts le .

- Du au , le 18e régiment infanterie a perdu environ 1 000 hommes : 300 morts et 700 blessés, soit un tiers de ses effectifs.

Plusieurs officiers, sous-officiers et soldats du 18e seront décorés de la croix de guerre ou de la Légion d’honneur du fait de leur héroïsme lors des combats d’Attigny. Le 18e RI sera cité à l’ordre de l’Armée pour son fait d’armes à Attigny. Ville détruite en 1914 et 1940, Attigny est titulaire de deux croix de guerre. Un monument au 18e RI sera inauguré le près du pont du canal. Une plaque célébrant la réconciliation franco-allemande y sera ultérieurement apposée par les Amicales du 18e RI et du 20e infanterie regiment de Ratisbonne. Ce régiment faisait partie des forces allemandes assaillantes à Attigny.

- 1940-1942 : L'armée d'armistice

Le 18e régiment d'infanterie est reformé à Pau après l'armistice, à partir de nouvelles recrues, au sein de l'armée de vichy.

- Le , Hitler déclenche l'opération Anton, l'invasion de la zone libre. Comme l'ensemble de l'Armée d'armistice, le 18e régiment d'infanterie est dissous officiellement le . Le , alors que des soldats allemands encerclent la caserne Bernadotte à Pau, M. Louis Sallenave, président de l'Amicale des Anciens Combattants, à la demande du commandant du régiment, récupère le drapeau du 18e, ainsi que ceux de la 18e Région militaire de Bordeaux en dépôt à Pau après l'exode de 1940. Louis Sallenave les dissimule à son domicile jusqu'à la Libération. L'ensemble des drapeaux seront récupérés par les autorités de la France libérée[10].

- Préalablement à l'invasion de la zone dite libre, de nombreuses armes et munitions du 18e ont été dissimulées en Béarn, notamment sous l'impulsion d'André Pommiès, alors capitaine dans le régiment. Le , le colonel d'Anselme, commandant du 18e RI, lui avait confié la "Mobilisation secrète" de l'armée dans les Landes, les Basses-Pyrénées, l'arrondissement de Mirande et les Hautes-Pyrénées. Ces armes équipent les maquis en Béarn. André Pommiès et d'autres cadres issus du 18e RI formeront par la suite le corps franc Pommiès, qui combattra dans l'Armée de 1944 à 1945.

Son drapeau

Il porte, cousues en lettres d'or dans ses plis, les inscriptions suivantes[11] - [12]:

Décorations

- Sa cravate porte la Croix de guerre 1914-1918 avec quatre citations à l'ordre de l'armée (palmes), la Croix de guerre 1939-1945, la Médaille d'or de la Ville de Milan.

- La Fourragère aux couleurs du ruban de la Médaille militaire décernée le .

Devise

"Brave 18e, devant toi l'ennemi ne tient pas"

Personnalités ayant servi au 18e RI

- Louis Marion Jacquet (1769-1820) alors chef de bataillon ;

- Louis-Gabriel Suchet (1770-1826), Maréchal d'Empire, commanda un bataillon du 18e RI lors de la première campagne d'Italie ;

- Charles Saligny de San-Germano (1772-1809) ;

- Joseph François Rauski (1837-1910), chef de musique du 18e, auteur notamment de la Marche de Sambre et Meuse ;

- Félix de Vial (1864-1949) comme lieutenant ;

- Louis Sallenave (1888-1981), comme caporal de 1914 à 1918, Président fondateur de l'Amicale des Anciens Combattants de 18e, maire de Pau de 1947 à 1971 ;

- Vincent Moulia (1888-1984) ;

- Jean-Baptiste Brisé (1889-1917), joueur de rugby à XV français ;

- Paul Soutiras (1893-1940), officier français mort pour la France en 1940, y a commencé sa carrière ;

- André Pommiès (1904-1972), commandant du Corps franc Pommiès (1944-1945) ;

- André Gerberon (1905-1961), résistant français, compagnon de la Libération, y a fait son service militaire.

Sources et bibliographie

- Armand Cabasson, Chasse au loup, collection Grand Détectives édition 10/18, a pour héros un capitaine de se régiment durant les batailles d'Essling et de Wagram.

- Archives militaires du château de Vincennes.

- Serge Andolenko, Recueil d'historiques de l'infanterie française, Paris, Eurimprim, , 413 p. (OCLC 23418405)

- Historique du 18e régiment d'infanterie, Amicale du 18e et 218e régiments d'infanterie, Éditions Marrimpouey, 1936

- Louis Sallenave, Souvenirs d'un maire en Béarn, éditions Marrinpouey, 1973

Notes et références

- Brevet par lequel le roi de France pourvoit à des charges et offices militaires

- La possession d'un drapeau blanc devint le privilège et la marque des corps permanents, mais on laissait aux formations temporelles la possibilité d'obtenir le drapeau blanc si elles s'en montraient dignes.

- Nous étions le Nouveau Monde, Jean-Claude Germain, Hurtibise, p. 145, 2009

- À la Révolution, le régiment de Gâtinais devient le 18e régiment d’infanterie

- Histoire de l'infanterie en France de Victor Louis Jean François Belhomme, vol. 5, p. 151.

- Chemin des Dames-J-L. Lasplacettes combattant de la grande-guerre

- Historique du 18e régiment d'infanterie, Amicale du 18e et 218e régiments d'infanterie, Éditions Marrimpouey, 1936.

- Fascicule A la gloire du 18e régiment d’infanterie de Pau édité en 1947 par l’Amicale des Anciens Combattants du Régiment, archives de M. Louis Henri Sallenave.

- Dominique Lormier, Comme des lions : mai-juin 1940, l'héroïque sacrifice de l'armée française, Paris, Calmann-Lévy, , 329 p. (ISBN 978-2-7021-3445-0).

- Souvenirs d'un maire en Béarn, Louis Sallenave, éditions Marrinpouey, 1973.

- Décision no 12350/SGA/DPMA/SHD/DAT du 14 septembre 2007 relative aux inscriptions de noms de batailles sur les drapeaux et étendards des corps de troupe de l'armée de terre, du service de santé des armées et du service des essences des armées, Bulletin officiel des armées, no 27, 9 novembre 2007

- Arrêté relatif à l'attribution de l'inscription AFN 1952-1962 sur les drapeaux et étendards des formations des armées et services, du 19 novembre 2004 (A) NORDEF0452926A Michèle Alliot-Marie

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes