Rue de l'Université (Paris)

La rue de l’Université est située à Paris dans le 7e arrondissement.

7e arrt Rue de l’Université

| |||

| |||

| Situation | |||

|---|---|---|---|

| Arrondissement | 7e | ||

| Quartier | Saint-Thomas-d'Aquin Invalides Gros-Caillou |

||

| Début | 20, rue des Saints-Pères | ||

| Fin | 11, allée Paul-Deschanel | ||

| Morphologie | |||

| Longueur | 2 785 m | ||

| Largeur | 10,50 à 15 m | ||

| Géocodification | |||

| Ville de Paris | 9557 | ||

| DGI | 9527 | ||

| Géolocalisation sur la carte : Paris

Géolocalisation sur la carte : 7e arrondissement de Paris

| |||

Situation et accès

La rue longue de 2 785 m et de largeur variable, entre 10,50 mètres et 15 mètres, est plane et parallèle à la Seine dont elle n'est distante que de quelques centaines de mètres.

Elle débute, à l'est, à hauteur du carrefour avec la rue des Saints-Pères et prend une direction ouest-nord-ouest, croise le boulevard Saint-Germain puis reprend plein ouest à hauteur du palais Bourbon, franchit l'esplanade des Invalides, croise le boulevard de la Tour-Maubourg puis l’avenue Bosquet et l’avenue Rapp ; elle oblique alors un peu vers le sud, croise l’avenue de La Bourdonnais avant de finir en impasse sur l’allée Paul-Deschanel sur le square nord-est de la tour Eiffel.

Origine du nom

Au XIIe siècle, l'université de Paris fit l'acquisition d'un territoire situé le long de la Seine, à l'ouest de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés à qui il appartenait auparavant. Ce territoire fut dénommé « Pré-aux-Clercs » (première mention en 960) : soit parce que les étudiants (appelés autrefois « clercs ») venaient s'y détendre pendant leurs périodes de repos, soit parce que la « montre » ou revue des sujets du roi de la Basoche s'y déroulait chaque année (cette association ne fut reconnue qu'en 1303).

Le Pré-aux-Clercs était également le théâtre de nombreux duels.

En 1639, l'Université revendit le Pré-aux-Clercs et celui-ci fut loti pour devenir un nouveau quartier de Paris dont la rue principale prit le nom de « rue de l'Université ». Par la suite, avec les extensions successives de la ville, cette rue fut prolongée jusqu'au Champ-de-Mars, traversant au passage l'esplanade des Invalides. La rue longeait un bras de la Seine jusqu'au rattachement de l'île des Cygnes à la fin du XVIIIe siècle.

Historique

Jusqu'en 1838, la rue de l'Université était composée de deux parties distinctes[1] :

- la première, comprise entre les rues des Saints-Pères et d'Iéna, portait le nom de « rue de l'Université » ;

- la seconde partie, allant de la rue d'Austerlitz à l'avenue de La Bourdonnais, s'appelait « rue de l'Université-au-Gros-Caillou ».

Un arrêté préfectoral du prescrit la réunion de ces deux parties sous la seule et même dénomination de « rue de l'Université ».

Le 7 juin 1918, durant la première Guerre mondiale, un obus lancé par la Grosse Bertha explose au no 102 rue de l'Université[2].

Première partie, comprise entre les rues des Saints-Pères et d'Iéna

Plusieurs plans lui donnent indifféremment les noms de « rue de l'Université » et « rue de la Sorbonne ». Jaillot pense que cette double dénomination lui avait été assignée par le peuple, qui confondait assez ordinairement la Sorbonne avec l'Université.

En 1529, ce n'était encore qu'un chemin nommé le « chemin des Treilles », parce qu'il conduisait à l'île des Treilles, dite depuis île Maquerelle ou île des Cygnes.

L'Université ayant aliéné le Pré-aux-Clercs en 1639, on commença des constructions sur ce chemin, qui prit alors le nom de « rue de l'Université ».

En 1650, la moitié seulement était bâtie.

Une décision ministérielle du 15 floréal an V (), signée Bénézech, et une ordonnance royale du , ont fixé la moindre largeur de cette partie de rue à 10,50 mètres[1].

Seconde partie, comprise entre la rue d'Austerlitz et l'avenue de La Bourdonnais

« Séance du 15 juillet 1793. — Sur le rapport des administrateurs du département des travaux publics, concernant l'alignement à donner nu prolongement de la rue de l'Université, depuis l'Esplanade des Invalides jusqu'au champ de la Fédération ; le corps municipal après avoir vu le plan présenté par les dits administrateurs, et avoir entendu le procureur de la commune, arrête que le côté gauche de la rue de l'Université sera prolongé en ligne droite jusqu'à la distance de 179 toises 2 pieds de l'angle droit de la rue Saint-Jean, où il formera un coude, et se dirigera également sur une ligne droite jusqu'à l'angle extérieur du mur du fossé qui borde le champ de la Fédération, et que le côté droit dudit prolongement de rue suivra la même direction, à 36 pieds du côté opposé carrément et parallèlement ; autorise en conséquence les administrateurs des travaux publics à donner des alignements conformément à cette direction. Signé Pache et Coulombeau[3]. »

Une décision ministérielle du 8 brumaire an X (), signée Chaptal, fixe la largeur de cette partie, à 12 mètres, depuis l'esplanade des Invalides jusqu'à la rue de la Vierge. Pour le surplus, cette même largeur est adoptée par le ministre de l'Intérieur Champagny, le . Une ordonnance royale du fixe à 11,65 mètres la moindre largeur de cette voie publique.

Bâtiments remarquables et lieux de mémoire

- Le quadrilatère compris entre les rues Surcouf, de l'Université, Jean-Nicot et le quai d'Orsay se trouve dans l'ancienne île des Cygnes.

- Dans ce même quadrilatère se trouvait la manufacture des tabacs du Gros-Caillou, construite en 1827 et détruite en 1909.

- Dans cette rue se trouvait l'hôtel de Montbazon, construit par Jean-Baptiste Leroux, désormais détruit.

- No 3 : boutique de la créatrice de bijoux Line Vautrin, entre le début des années 1950 et 1962[4].

- No 5 : hôtel du marquis de Gamaches, construit par Jean-Baptiste Leroux, très remanié.

- No 6 : façade, hôtel de Montmorency en 1787[5].

- No 8 : façade.

No 6.

No 6. No 8.

No 8.

- No 10 : maison habitée (et sans doute construite par) Samuel-Jacques Bernard (1615-1687)[5].

- No 11 : intéressant immeuble sur rue ayant appartenu à la famille d'Albert de Luynes, construit après le percement de la rue du Pré-aux-Clercs et la destruction en 1844 de l'hôtel Tambonneau conçu par Louis Le Vau. Siège depuis 1979 de la fondation Hugot du Collège de France[6].

- No 13 : hôtel de Feydeau de Brou, construit au début du XVIIIe siècle pour Marie-Anne Voysin, veuve de messire Denys Feydeau, seigneur de Brou, président au Grand Conseil. L'hôtel est notamment la résidence parisienne de Paul Esprit Feydeau de Brou (1682-1767), garde des sceaux de France. L'ambassade de Venise s'y établit aux environs de 1772[7]. Il abrite par la suite une manufacture de glaces et une académie hippique, puis le service hydrographique de la Marine en 1817 qui, en y effectuant d'importantes transformations, dénature complètement le bâtiment originel. De 1971 à 1978, l'hôtel est entièrement démoli, à l'exception de la cour, du portail et de la façade pour accueillir l'École nationale d'administration, puis à partir de 2007, l'Institut d'études politiques de Paris (Sciences Po).

- No 15 : hôtel d'Aligre, construit à la fin du XVIIe siècle pour Jacques Laugeois d'Imbercourt, décor intérieur exécuté vers 1806 pour Claude de Beauharnais, peut-être par Percier et Fontaine.

- No 16 : boutique style Renaissance, début du XIXe siècle.

- No 17 : hôtel Bochart de Saron, construit en 1639 pour François Lhuillier et surélevé d'un étage en 1650. En 1769[8], Jean Baptiste Gaspard Bochart de Saron (1730-1794), premier président du Parlement de Paris et cousin des Lhuillier, fait reconstruire l'hôtel à partir des anciens bâtiments par l'architecte Joseph-Abel Couture et l'entrepreneur Mathias Pasquier[9] et y adjoint la partie entre cour et jardin ainsi que la folie. Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord y habite à son retour des États généraux de Versailles en 1789 jusqu'en 1792, date de son départ pour l'Angleterre. Au XIXe siècle, Jean François Aimé Dejean, général de la Révolution française, y meurt le , puis l'hôtel appartient à Marguerite Wilson, qui en a hérité de ses parents et y établit sa résidence parisienne. Il appartient aujourd'hui aux Éditions Gallimard.

- Nos 18-20 : immeubles de rapport construits vers 1666 pour l'hospice des Incurables. Claude François Chauveau-Lagarde, avocat de Marie-Antoinette et de Charlotte Corday habita cette adresse, avant que François-René de Chateaubriand ne s'y installât[7].

No 19, avec un bas-relief au nom de Didot-Bottin, au croisement avec la rue Gaston-Gallimard.

No 19, avec un bas-relief au nom de Didot-Bottin, au croisement avec la rue Gaston-Gallimard.

- No 21 : hôtel de Bragelonne, également appelé « hôtel de La Salle », est construit en 1639 pour Thomas de Bragelonne, premier président du Parlement de Metz, puis amputé par le percement de la rue Sébastien-Bottin. L'ambassadeur américain en France Albert Gallatin y résida en 1816. En 1818, à son retour d'exil, Cambacérès acheta cet hôtel à son ami le général Antoine François Andréossy et y résida jusqu'à sa mort en . En 1921, l'hôtel appartient au duc de la Salle de Rocheinaure[10].

L'hôtel a abrité des services du ministère de l'Économie et des Finances (Direction générale des douanes et des droits indirects et Dette publique) avant d'être cédé en 2007 (ou 2005 ?) à un fonds d'investissement (Carlyle) qui le vendit en 2012 à la société de Gérard Lhéritier, Aristophil, spécialisée dans l’expertise et la commercialisation de manuscrits. À la suite de déboires financiers, la société est placée sous l’autorité d’un administrateur judiciaire, Gérard Philippot, et l’hôtel particulier remis en vente au début de 2015 avant d'être cédé, en juillet de la même année, à la foncière LFPI Reim détenue par des caisses de retraite pour un peu plus de 30 millions d'euros[11]. - No 23 : hôtel construit pour Jean Levasseur, secrétaire du Roi, au milieu du XVIIe siècle (Direction générale des douanes et des droits indirects).

- No 24 : hôtel de Sénecterre. Hôtel de rapport construit par Thomas Gobert (vers 1630 – vers 1708) en 1685. L’hôtel est acquis en 1772 par le comte de Sénecterre, qui lui laisse son nom. Il est remanié en 1777 par Nicolas Ducret et Denis-Claude Liégeon. Sur rue, deux bâtiments sont réunis en 1837 par l'architecte Moitié pour le baron Nougarède de Fayet. En 1908, l'hôtel est acquis par la mairie de Paris, qui en laisse la jouissance au ministère du Commerce et de l'Artisanat, qui l'utilise comme siège. En octobre 2013, la branche Haute Couture de la Maison Yves Saint-Laurent dirigée alors par le créateur Hedi Slimane s'y installe après une complète rénovation de deux ans[12] - [13].

- No 33 : hôtel Le Vayer, bâtiment élevé après 1845 dans le style Louis XV par Henry Froelicher pour le comte Aymar de Nicolaï, marquis de Bercy, sur l'emplacement d'un hôtel édifié avant 1717 pour le président François Duret (appelé successivement « hôtel de Cosnac », 1730, « de Nesle », 1745 et « de Montesquiou »). A servi de siège à la Commission de récupération artistique, chargée des opérations de récupération d'œuvres d'art, livres et archives, sortis du territoire national par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale.

No 33.

No 33. No 39.

No 39. No 43.

No 43. No 51.

No 51.

- No 34 bis : Arsène Lupin y demeure sous le nom de duc de Charmerace[14].

- No 37 : Studio 37, bâtiment universitaire destiné à la recherche sur le son et l'image, l'enregistrement, la musicologie des années 1950 et l'échantillonnage (sample) sonore et vidéo. Loué à la RTF, il fonctionne jour et nuit jusqu'en 1964 et son transfert à la Maison de la Radio (la RTF devient l'ORTF)[15].

- No 41 : c'est ici, à son domicile parisien que meurt subitement le , l'écrivain Alphonse Daudet, comme le signale un panneau en façade.

- No 43 : en 1856, cet hôtel, décrit comme « neuf » et composé de trois appartements, est à louer[16] ; en 1881, il est à nouveau à louer pour 12 000 francs par an ; situé « entre cour et jardin », il comprend trois grands salons « magnifiquement décorés », une grande salle à manger, cinq chambres de maîtres, salle de bains, petit jardin, écurie et remise pour 4 chevaux et 4 voitures, 10 chambres de domestiques[17]. Plusieurs membres de la noblesse ont habité à cette adresse, dont un duc et un vicomte de Noailles, le premier dans les années 1870[18] et le second dans les années 1920[19].

- No 44 : en 1834, Aux deux bottes uniques, monsieur Mourey, bottier breveté.

- No 46 : le général Claude-François de Malet y habitait lors de son coup d'État.

- No 51 : hôtel de Longueil (dit aussi de Maisons, d'Angervilliers, de Soyecourt, Pozzo di Borgo), construit par Pierre Cailleteau dit Lassurance à partir de 1706 pour le président François Duret qui le revend en 1707 à Claude de Longueil, marquis de Maisons. L'intérieur est transformé en 1749-1751 par Pierre Mouret pour Louis-Armand de Seiglières de Belleforière, marquis de Soyecourt. Boiseries du grand salon sculptées par Jacques Verberckt peut-être avec l'aide de Jean Liottier. Portail de 1783-1784 longtemps attribué à Claude-Nicolas Ledoux. L'hôtel est remanié au XIXe siècle par Joseph-Antoine Froelicher pour la famille Pozzo di Borgo. Il est aujourd'hui divisé en appartements. Karl Lagerfeld y a longtemps vécu[20]. Résidence de Philippe Pozzo di Borgo, il a été vendu le à l'État Gabonais pour environ 100 millions d'euros dans des circonstances douteuses. Le président du Gabon Ali Bongo serait le principal bénéficiaire de la transaction[21] - [22]. L'hôtel particulier dispose d'un site de présentation[23].

- No 53 : emplacement de l'ancien hôtel d'Auvergne, puis de Tencin et de Mailly, construit en 1705 par Pierre Cailleteau dit Lassurance.

- No 60 : l'architecte Charles Frédéric Chassériau y a résidé entre 1820 et 1830.

- No 69 : emplacement de l'ancien hôtel de Chalais. Construit en 1786 par Jean-Baptiste Louis Élisabeth Le Boursier pour Élie Charles de Talleyrand-Périgord, prince de Chalais et la princesse, née Marie-Caroline de Poyanne de Baylens, sur un terrain acquis de l'architecte Florentin Gilbert. La négociation ne fut conclue qu'en alors que le prince avait obtenu son permis de construire dès le . Le plan et l'élévation sur rue ont été conservés. Le portail était encadré de colonnes doriques nichées. En 1807, il est acquis par le maréchal Soult, duc de Dalmatie. L'hôtel de Dalmatie est réaménagé par Trou dit Henry. Il est détruit dans le cadre du percement du boulevard Saint-Germain en 1868, sous Haussmann.

- No 78 : hôtel Hocquart, construit en 1754 dans un style Louis XV tardif rappelant les constructions de Contant d'Ivry par l'architecte Jean Damun, de même que l'hôtel semblable du 75, rue de Lille (anciennement rue de Bourbon) qui lui fait face et en est séparé par leurs jardins. Cette opération faisait partie d'une spéculation immobilière montée sur des terrains ayant appartenu à Jules Hardouin-Mansart, entre la rue de Bourbon et la rue de l'Université, par le banquier Pierre Salle, Pierre-Louis Brunet et Le Franc de Jettonville. L'avant-corps central de l'élévation sur jardin, à trois pans, est orné de pilastres ioniques. Après avoir abrité le siège de la Compagnie du Midi, l'hôtel a été restauré dans les années 1980 pour la compagnie La Prévoyance vie par l'architecte Francis Chirot et le décorateur Jean Prudhomme-Bené. Abrite le bureau de représentation de Taipei en France.

- No 82 : Alphonse de Lamartine y a résidé de 1837 à 1853.

- No 83 : à cet emplacement s'élevait une maison dans laquelle mourut Turgot en 1781[7].

- No 90 : Albert Ier de Monaco y est né en 1848.

- No 91 : hôtel de La Rochefoucauld-Montbel (Arthur / Jules de La Rochefoucauld-Montbel).

- No 93 : hôtel de La Rochefoucauld (Aymery / Gabriel / Anne de La Rochefoucauld).

- No 95 : légation de Norvège dans les années 1900[24].

- No 98 : hôtel abritant les locaux du CEVIPOF, Centre de recherches politiques de Sciences Po (laboratoire de la Fondation nationale des sciences politiques, associé au CNRS depuis 1968).

No 78.

No 78. No 98.

No 98. No 100.

No 100.

- No 101 : immeuble Chaban-Delmas, construit en 1974, afin d'abriter sur sept étages, les bureaux personnels des députés de Assemblée nationale et de leurs collaborateurs. Édifice rénové en 2008, il est relié au palais Bourbon par un passage souterrain.

- No 102 : hôtel de Locmaria (1730), démoli en 1959. À l'origine propriété de la marquise de Locmaria, qui avait acheté le terrain à la duchesse de Richelieu en 1719. Elle acheta plusieurs autres terrains dans la rue entre 1719 et 1724[25]. Par mariage en 1725, l'hôtel devint la propriété du marquis Henri-François de Lambert[26]. Il a été photographié par Eugène Atget[27].

- No 108 : fond du jardin de l'hôtel particulier au 121, rue de Lille.

- Nos 126-128 : palais Bourbon et hôtel de Lassay, siège de l'Assemblée nationale.

- No 133 bis : siège national du MoDem[28].

- No 135 : Conservatoire municipal de musique et résidence pour personnes âgées, construits par Christian de Portzamparc (1984).

- No 147 : siège de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA).

- No 166 : clinique de l'Alma.

- No 180 : jusqu'en 1942, emplacement du Magic City, haut lieu de travestissement[29].

- No 182 : ici, Auguste Rodin avait un atelier du Dépôt des marbres.

- No 200 : palais de l'Alma dont l'entrée principale se trouve sur le quai Branly.

- No 204 : à cette hauteur, la rue de l'Université longe la façade et l'entrée sud du musée du quai Branly.

- No 209 : QG de Nicolas Sarkozy pour la primaire présidentielle des Républicains de 2016[30].

- No 289 : emplacement du domicile de Louis Dubois du Bais[31] désormais détruit.

Plaques commémoratives

Robert Debré vécut au no 5 de 1926 à 1978.

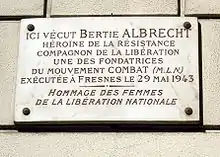

Robert Debré vécut au no 5 de 1926 à 1978. Berty Albrecht habita au no 16.

Berty Albrecht habita au no 16. Talleyrand résida au no 17 en 1790.

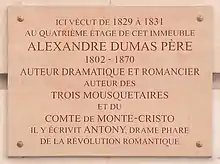

Talleyrand résida au no 17 en 1790. Alexandre Dumas y vécut de 1829 à 1831.

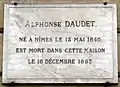

Alexandre Dumas y vécut de 1829 à 1831. Alphonse Daudet mourut au no 41 le .

Alphonse Daudet mourut au no 41 le .

Lamartine résida au no 82 de 1837 à 1853. C'est là que vint l'acclamer le peuple de Paris, le 25 février 1848, après son discours en faveur du drapeau tricolore.

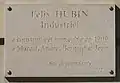

Lamartine résida au no 82 de 1837 à 1853. C'est là que vint l'acclamer le peuple de Paris, le 25 février 1848, après son discours en faveur du drapeau tricolore. L'industriel Félix Hubin fit construire l'immeuble au no 106 en 1909.

L'industriel Félix Hubin fit construire l'immeuble au no 106 en 1909. Conrad Busken Huet mourut au no 107 le .

Conrad Busken Huet mourut au no 107 le . Turgot passa les dernières années de sa vie au no 108 et y mourut le .

Turgot passa les dernières années de sa vie au no 108 et y mourut le . Le résistant André Dhôme est touché par balles au no 131 le , pendant la Libération de Paris, avant de mourir le lendemain (la plaque se situe au no 129)[32].

Le résistant André Dhôme est touché par balles au no 131 le , pendant la Libération de Paris, avant de mourir le lendemain (la plaque se situe au no 129)[32].

Notes, sources et références

- Félix et Louis Lazare, Dictionnaire administratif et historique des rues de Paris et de ses monuments.

- [bpt6k4605797h/f6.item lire en ligne] sur Gallica

- Registre du corps municipal, tome 40, p. 6670.

- Dominique Paulvé, « Charmeuse de métal », Vanity Fair, no 28, octobre 2015, p. 154-159.

- Jacques Hillairet, Dictionnaire historique des rues de Paris, t. 2, p. 582.

- Françoise Magny (dir.), Le Faubourg Saint-Germain : Rue de l'Université, Paris, Institut Néerlandais / Délégation à l'action artistique de la Ville de Paris, , p. 23-33.

- Jean-Paul Clébert, Promenade dans les rues de Paris. La rive gauche et la Seine, Club des Libraires de France, 1958, p. 212.

- Le permis de construire est daté de 1770. Michel Gallet, Les Architectes parisiens du XVIIIe siècle : dictionnaire biographique et critique, Paris, Éditions Mengès, , 494 p. (ISBN 2-8562-0370-1), p. 164.

- M. Gallet, op. cit., p. 164.

- « Lieux de mémoire américains à Paris », sur usembassy.gov (consulté le ).

- Carole Papazian, « À Paris, l’hôtel de La Salle a été vendu un peu plus de 30 millions d’euros », Le Figaro, immobilier.lefigaro.fr, 10 juillet 2015.

- FashionNetwork com FR, « Saint Laurent installe ses ateliers Rive Gauche », sur FashionNetwork.com (consulté le )

- « Yves Saint Laurent fait son retour à la Couture », sur journalduluxe.fr (consulté le ).

- Jean-Bernard Litzler, « Sur les traces du «vrai» Arsène Lupin, à travers Paris », sur lefigaro.fr, (consulté le ).

- Louis Mesuret, « 37, rue de l’Université, au cœur de l’élaboration d’une recherche sur le son et l’image, Ina, La Documentation française, 2010.

- Le Siècle, 3e colonne, 19 janvier 1856, sur RetroNews.

- Le Monde illustré, 3e colonne, 11 juin 1881, sur RetroNews.

- Guide du libraire-bouquiniste, 1873-1874, sur Gallica.

- Revue d’histoire diplomatique, 1er janvier 1921, sur Gallica.

- « Hôtel Pozzo Di Borgo », germainpire.info (consulté le ).

- « http://blogs.mediapart.fr/blog/paul-okili-boyer/090811/gabonle-pozzo-di-borgo-le-grand-vol-du-clan-bongo »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

- « Gabon : les dessous de l’achat de l’hôtel Pozzo Di Borgo à Paris », Le blog de Benoît Illassa : Une passion pour le Bénin (consulté le ).

- http://www.ruedeluniversite.com « Copie archivée » (version du 15 juillet 2015 sur Internet Archive).

- Annuaire diplomatique et consulaire de la République française, Berger-Levrault, 1907, p. 473.

- Natacha Coquery, « Les hôtels parisiens du XVIIIe siècle : une approche des modes d'habiter », Revue d’Histoire Moderne & Contemporaine, vol. 38, no 2, , p. 220 (DOI 10.3406/rhmc.1991.1587, lire en ligne, consulté le )

- Jean-Aymar Piganiol de LaForce, Description historique de la ville de Paris et de ses environs. Tome huitième, chez Humaire, (lire en ligne), p 172,173

- Eugène (1857-1927) Photographe Atget, « Hôtel de Locmaria - 1730 : Rue de l'Université 102 : [photographie] / [Atget] », sur Gallica, 1900-1901 (consulté le )

- Marion Joseph et Laure Kermanac'h, « Où les candidats ont installé leur QG de campagne 2012 », lefigaro.fr, 10 janvier 2012.

- Farid Chenoune, « Le bal de Magic-City », dans Nicolas Liucci-Goutnikov, Over the Rainbow, Centre Pompidou (ISBN 9782844269539).

- Renaud Belleville, « Nicolas Sarkozy a loué son QG de campagne (à l’ombre de la Tour Eiffel) », lopinion.fr, 31 juillet 2016.

- Liste générale des représentants du Peuple composant le corps législatif.

- « DHÔME André, Léon, Lucien », maitron-fusilles-40-44.univ-paris1.fr, consulté le 11 juillet 2018.

Bibliographie

- Jacques Hillairet, Dictionnaire historique des rues de Paris.

- Félix et Louis Lazare, Dictionnaire administratif et historique des rues de Paris et de ses monuments.

- Jean de La Tynna, Dictionnaire topographique, étymologique et historique des rues de Paris.

- Françoise Magny (dir.), Le Faubourg Saint-Germain : Rue de l'Université, catalogue d'une exposition organisée par la Délégation à l'action artistique de la Ville de Paris et la Société d'histoire et d'archéologie du VIIe arrondissement à l'Institut néerlandais, Paris, Institut néerlandais / Délégation à l'action artistique de la Ville de Paris,1987.

_-_2021-08-07_-_1.jpg.webp)