Pourim

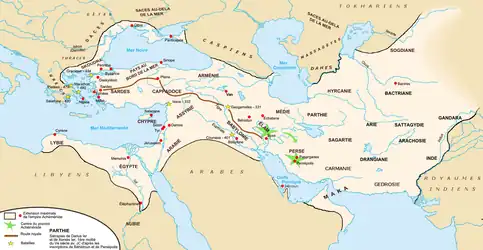

Pourim est une fête juive d’origine biblique et d’institution rabbinique, qui commémore les événements relatés dans le Livre d’Esther : la délivrance miraculeuse d’un massacre de grande ampleur, planifié à l'encontre des Juifs par Haman l’Agaggite dans l’Empire perse sous le règne d’Assuérus (Xerxès Ier).

| Pourim (פורים « Sorts ») | |

Pourim à Netanya en 1935. | |

| Signification | Fête joyeuse célébrant les évènements décrits dans le Livre d’Esther. |

|---|---|

| Date | 14 adar (ou adar II lors des années embolismiques) |

| Date 2023 | Du au soir au |

| Observances | Mikra meguila (he) (lecture du Livre d’Esther), mishte vesimha (grand festin), mishloah manot (en) (envoi de colis alimentaires), matanot laèvyonim (he) (dons aux indigents), « Mahatsit Hashekel » (don de quelque pièces commémorant l'impôt d'un demi shekel destiné au Temple) |

| Lié à | Jeûne d’Esther, Chouchan Pourim, Pourim sheni et Pourim katan. |

La fête est célébrée chaque année le 14 Adar (en février ou mars du calendrier grégorien). Quand le mois d'Adar est redoublé (années embolismiques), Pourim est célébrée le 14 Adar II. Cette date correspond à la dernière Pleine Lune de l'hiver, une lune avant la première Pleine Lune du printemps, marquée par la fête de Pessah.

Aux pratiques traditionnelles, consignées dans le Livre d’Esther et ordonnancées par les Sages de la Mishna, se sont ajoutées diverses coutumes, notamment culinaires, avec les hamantaschen ou deblas (en) (oreilles d'Aman), ainsi que des manifestations joyeuses et carnavalesques, et l’usage de crécelles à l’évocation du nom de Haman.

Origines de la fête

Dans la Bible hébraïque

La fête de Pourim commémore les événements décrits dans le Livre d’Esther, dernier Livre de la Bible hébraïque à avoir été canonisé, dont la rédaction peut être approximativement datée au IVe siècle AEC[1]. Selon ce récit, le roi Assuérus prend pour femme Esther bat Avihaïl, une belle jeune femme qui tient secrètes ses origines judéennes sur les conseils de son oncle (cousin) Mardochée[2]. Celui-ci sauve le roi d'un complot[3].

Peu après, Haman, fils de Hamedata l'agaggite, monte en faveur auprès du roi de Perse[4]. Outré par le fait que Mardochée ne s'incline pas devant lui alors que le protocole établi par le roi l'y oblige, il fait publier au nom du souverain et avec son accord un décret d'extermination de tous les Juifs vivant dans les 127 provinces de l'empire achéménide (où vit la quasi-totalité de la population juive de l'époque[5]). La date d’application du décret est fixée au 13e jour du douzième mois, c’est-à-dire le mois d’adar[6] par tirage au sort (hébreu : פור pour, cf. l'akkadien pûrû), d’où vient l’origine du mot « Pourim ». En effet, Pourim est aussi connu sous le nom « la fête des Sorts »[7].

Sur l'insistance de Mardochée, Esther vient trouver le roi (au péril de sa vie)[8]. Elle l'invite à un festin avec Haman sans dévoiler ses motifs où elle les convie à un second festin[9]. Troublé, Assuérus se fait lire les annales royales pour occuper ses insomnies et prend connaissance de sa dette envers Mardochée. Il le récompense par des honneurs devant un Haman dépité[10]. Lors du second festin, Esther dévoile son identité juive et le complot qui vise les siens[11]. Haman est pendu à la potence même qu'il réservait à Mardochée[12] et les Juifs sont autorisés à se défendre contre leurs assaillants[13]. Après un jour de batailles (deux à Suse)[14], les Juifs célèbrent dans l'allégresse ces retournements du sort et une fête est instituée pour les générations à venir[15].

Les innovations de Mardochée, devenu grand vizir du roi, ont une nature davantage sociale que religieuse : en effet, le jour est marqué par 4 obligations religieuses (mistvot) : la lecture rituelle du Livre d’Esther (mikra meguila (he)), le repas festif (mishte vesimha), l’envoi de portions (mishloah manot (en)) et le don aux pauvres (matanot laèvyonim (he))[16].

Dans la littérature rabbinique

La fête de Pourim n’est, selon la tradition rabbinique, observée dans un premier temps que par les Juifs de Suse avant d’être généralisée à l’ensemble des communautés juives, lorsque le Livre d’Esther est inclus après de nombreux débats dans le canon biblique par la Grande Assemblée[17].

Son prestige ne cesse dès lors de croître au travers des nombreuses interprétations rabbiniques du Livre d’Esther compilées dans les Talmuds, le Midrash, le Zohar et la littérature médiévale.

Outre de nombreux embellissements, il est rappelé avec insistance que l’histoire apparemment profane et décousue du Livre d’Esther est en réalité le plan d’un Dieu qui agit « en voilant sa face » (hébreu : הסתר פנים Hester panim) et que le nom même de l’héroïne y fait allusion[18] - [19]. L’affrontement entre Mardochée et Haman réactualise la lutte perpétuelle que se livrent Israël et Amalek[20], d’autant plus que l’ancêtre de Mardochée, Saül, a indûment épargné l’ancêtre de Haman, Agag[21] - [22].

Rédemption

La rédemption de Pourim fait aussi écho à celle qui se produit un mois plus tard, à Pessa'h et, pour cette raison, la fête de Pourim doit être célébrée au quatorzième jour du second et non du premier mois d’adar lors des années embolismiques[23]. À de nombreux égards, les rédemptions de Pessa'h et Pourim sont opposées : les Hébreux d’Égypte sont un peuple sans droit, sauvé par l’intervention directe de Dieu qui les fait sortir d’Égypte alors que les Juifs de Perse sont intégrés à leur nation et trouvent leur salut dans une intervention humaine qui renforce leur présence dans leur pays d’accueil[22]. Cependant, leur conclusion est fortement analogue et Esther 9:27 (« les Juifs reconnurent et acceptèrent pour eux, etc. ») répond ou fait suite à Exode 24:7 (« [Moïse] prit le livre de l’Alliance, dont il fit entendre la lecture au peuple et ils dirent : « Tout ce qu’a dit H', nous l’exécuterons et nous l’écouterons » »)[24].

La fête de Pourim est, selon les kabbalistes, comparable à Yom Kippour[25] - [26]. Les rabbins avancent même qu’elle sera encore observée aux temps messianiques, alors même que les autres fêtes disparaîtront[27].

Ses ordonnances sont principalement abordées dans le traité Meguila, dixième de l’ordre Moëd qui couvre les lois relatives aux fêtes.

Lecture de la Meguila

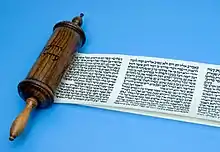

La lecture du Livre d’Esther, qui se présente sous la forme d’une meguila (« rouleau »), est érigée en pratique perpétuelle, le 14 adar pour les habitants des petites villes et villages et le 15 adar pour ceux des villes fortifiées à l’époque de Josué[28] (afin de ne pas diminuer le statut de Jérusalem, dont les murailles sont en ruine au temps d’Esther, par rapport à celui de Suse[29]).

Rabbi Yehoshoua ben Levi (en)[30] (ou Bar Kappara (en)[31]) rend la lecture de la Meguila obligatoire pour les femmes car c'est par une femme que le miracle est arrivé ; la lecture doit se faire non seulement la journée du 14 (ou du 15) adar mais aussi la veille de celui-ci[30]. Selon Rabbi Meïr, elle doit être lue dans son entièreté tandis que selon Rabbi Yehouda, elle peut être commencée avec l’introduction de Mordekhaï (Esther 2:5) ou, selon Rabbi Yosse, avec celle de Haman (Esther 3:1)[32] - les codificateurs médiévaux ont retenu la première opinion[33]. Elle peut, théoriquement, être lue dans la langue comprise par le public mais les décisionnaires médiévaux s’opposent à cet usage et imposent l’hébreu[34]. La lecture se fait souvent à la synagogue, mais pas obligatoirement.

Divers usages apparaissent afin de magnifier le cérémonial de la lecture : le Talmud prescrit notamment d’encadrer la lecture de bénédictions[35] et de lire les noms des dix fils de Haman[36] (Parchandata, Dalfôn, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmachta, Arissaï, Aridaï, Vaïzata) en un souffle afin de faire savoir qu’ils sont morts simultanément (ou, selon une interprétation plus récente, parce qu’il n’est pas agréable aux Juifs d’évoquer la mort, fût-ce de leurs ennemis)[37]. On prend l’habitude, dès l’époque des gueonim, de dérouler entièrement la meguila avant sa lecture et de réciter deux, puis quatre versets dits « de rédemption » (Esther 2:5, 8:15-16 & 10:3) à voix haute afin de publiciser le miracle[38]. Quelques siècles plus tard, les Tossafistes de France et de Rhénanie instaurent la pratique de cogner des morceaux de bois sur lesquels est marqué le nom de Haman afin de se conformer au commandement d’effacer le nom d’Amalek, même du bois et de la pierre ; cette pratique évolue pour donner lieu à une cacophonie de sifflements, crécelles et autres manifestations bruyantes à la moindre mention du nom de Haman[39].

En ce qui concerne la Meguila elle-même, le texte du rouleau d’Esther doit être écrit à la main, en hébreu, sur du parchemin. Selon la tradition, le texte est présenté en colonnes et peut être illustré, ce qui fait souvent des Meguilot des objets de grande beauté[40].

La lecture de la meguila est généralement suivie de chants prenant leur source dans les versets du Livre d’Esther et les passages des Talmuds relatifs à Pourim avec, notamment, Chochanat Yaakov, OuMordekhaï yatza, Mishenikhnas adar et Hayav einich[41].

Festin et coutumes de joie

Le repas festif de Pourim constitue une obligation religieuse (mishte vesimha). De façon symbolique, le festin renvoie aussi aux nombreux banquets dans l’histoire de la meguila. La composition du repas varie selon les traditions culinaires, mais il est important de marquer la spécificité du festin de Pourim – qui doit se distinguer d’un repas habituel – par la présence de plats élaborés et souvent carnés. En Tunisie notamment, le festin de Pourim est constitué de viandes grillées (méchoui) accompagnées d'une salade fraîche d'herbes aromatiques et de galettes salées et anisées (zraderks) ou d'une poule farcie, suivies des gâteaux de Pourim dont des yoyos au miel. Par son aspect exceptionnel, le festin de Pourim est donc basé sur le modèle du repas sabbatique[43].

Les rabbins ayant remarqué que le mishte (festin alcoolisé) figure de manière prééminente dans le Livre d’Esther, en concluent que « le miracle a eu lieu grâce au vin » ; par conséquent, les festins prescrits en fin de Livre doivent être alcoolisés. Rava déclare que « l’on doit « se parfumer » (s’enivrer) à Pourim jusqu’à ne plus pouvoir distinguer « maudit soit Haman ! » de « béni soit Mardochée ! » ».

Il est aussi à l’origine des premiers chefs-d’œuvre de la littérature parodique juive, dont la Massekhet Pourim ; rédigé au XIVe siècle par Kalonymos ben Kalonymos dans le style du Talmud, ce « traité de Pourim » prescrit de s’enivrer joyeusement et proscrit formellement l’eau[44] - [45].

_03.png.webp)

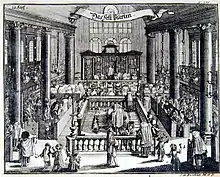

Cette veine extravagante et burlesque se poursuit pendant la journée : le Talmud évoque des « jeux de Pourim » parmi lesquels des sauts au-dessus du feu[46] et, dès le Ve siècle, il est de coutume de réaliser des processions solennelles au cours desquelles Haman est pendu ou brûlé en effigie. Certains voient dans cette coutume l’origine des pièces jouées à Pourim sur les bases desquelles le théâtre yiddish se développe au XVIIIe siècle[47]. Connu aussi sous le nom Pourim Shpil dans la tradition ashkénaze, ces pièces de théâtre satiriques incorporent tous les arts du spectacle – théâtre, musique, danse, chants, mimes et déguisements.

Les thèmes des Pourim Shpil sont généralement fondés sur le récit du Livre d’Esther mais peuvent incorporer d’autres récits ou personnages bibliques, ou bien des éléments inspirés de l’actualité et des personnages politiques contemporains[48]. La pratique a été inscrite à l’Inventaire du patrimoine culturel immatériel en France, en tant que pratique festive, en octobre 2015[49].

Elle se retrouve aussi au Moyen Âge sous une forme différente, à Francfort-sur-le-Main : des maisons de cire sont confectionnées, figurant Haman, son épouse Zeresh, son bourreau et des gardes. La maison, placée sur la bimah (estrade d’où se conduit l’office), est brûlée avec ses occupants dès le début de la lecture de la meguila[50].

Ces débordements sont diversement accueillis par les chrétiens qui les interdisent par intermittence au cours des siècles, car ils y voient (surtout dans l’exécution de Haman) une parodie détournée de Jésus et de la Croix[51].

Ils sont également critiqués par certains rabbins qui tentent de limiter le degré de licence en la matière. Toutefois, c’est l’attitude indulgente qui prévaut[50], d’autant que diverses mesures sont prises pour contrôler le chaos, dont les moindres ne sont pas les autres coutumes de Pourim[22].

Coutumes sociales

L’échange de colis et les dons aux indigents deviennent avec le temps l’un des aspects principaux de Pourim[50].

Ils ont pour but, selon Israël Isserlein (en), une certaine égalisation sociale dans l’accès à la joie en ce jour, transcendant même la barrière entre Juifs et Gentils[52]. Il a aussi été suggéré plus récemment que ces coutumes répondaient trait pour trait aux accusations portées par Haman envers le peuple juif, puisqu’il les déclare dispersés et qu’ils se montrent solidaires[53].

Observance de Pourim dans le judaïsme rabbinique

La fête de Pourim est célébrée depuis le soir du 14 adar au soir du 15, en terre d'Israël comme en Diaspora, dans les villes qui n'étaient pas fortifiées à l'époque de Josué. Les habitants de ces villes fortifiées, dont Jérusalem, célèbrent le Pourim de Suse qui a lieu le jour suivant[55]. Cette situation donne lieu, lorsque le Pourim de Suse a lieu à chabbat, au Pourim meshoulash (« Pourim tripartite »), où les célébrations sont réparties sur trois jours[56].

Bien que les jours de Pourim soient qualifiés de yom tov (Esther 9:19), ils n’ont pas le caractère saint du chabbat ni des autres fêtes bibliques ; il n’y a aucune restriction d’activité et les mariages sont permis[57]. Cependant, les activités professionnelles et, plus généralement, tout ce qui pourrait empêcher de se réjouir en ce jour, sont découragés voire, en certains endroits, restreints[58]. En outre, les marques publiques de deuil sont interdites[59].

Du point de vue rituel, Pourim se distingue par ses quatre prescriptions (mikra meguila, mishte vesimha, mishloah manot, matanot laèviyonim). Du point de vue liturgique, une bénédiction spécifique intitulée Al Hanissim et analogue à celle de Hanoucca est intercalée dans la bénédiction de hoda'a (« reconnaissance [de la majesté divine] ») des prières du soir, du matin et de l’après-midi ainsi que dans la bénédiction qui suit les repas pris le 14 adar, afin de louer Dieu pour les miracles réalisés en faveur des Juifs[60].

Lors des années embolismiques, où un second mois d’adar, dit adar beth ou vèadar est intercalé dans le calendrier, Pourim est célébré le 14e jour de ce second mois[61]. Les 14 et 15 adar du premier mois fait l’objet de quelques manifestations de joie, appelées Pourim katan[62].

À l’approche de la fête

La joie que l’on doit manifester à Pourim commence dès l’entrée du mois d’adar[63]. Cependant, les pieux jeûnent le 7 et le 9 adar[64], et le 14 adar lui-même est précédé par le Taanit Esther un jour de jeûne instauré vers le VIIIe siècle en souvenir des Juifs qui se sont rassemblés en ce jour dans l’attente de leurs ennemis[50]. En effet, le « jeûne d'Esther » renvoie au récit de la Meguila, et à la demande d'Esther à son peuple de « jeûner à mon intention » avant qu’elle entreprenne son plan pour les sauver auprès du roi[65]. Dans certaines traditions, le jeûne est rompu par une collation, suivi d’un repas léger végétarien - le « repas d’Esther ». Ce repas rappelle les récits légendaires, concernant le végétarisme d’Esther. Selon cette tradition, la reine respectait les règles kashrut, sans pour autant révéler son identité juive tenue secrète à la cour du roi, en observant un régime composé exclusivement de graines, fruits, et légumes[66].

Dans beaucoup de foyers, les semaines avant la fête sont également marquées par la confection d’une grande quantité de gâteaux, y compris le fameux hamentashen ou « oreilles d’Aman » de Pourim.

Soir de Pourim

Il est d’usage d’accueillir Pourim comme chabbat, avec des habits de fête et une belle table[67]. L’office du soir est précédé par l’offrande d’une somme équivalente à trois fois la moitié de l’unité de monnaie locale - il ne s’agit pas du don aux pauvres, bien que l’argent collecté leur soit souvent redistribué, mais d’une réminiscence de l’impôt du mahatsit hasheqel, autrefois prélevé en adar pour les besoins du culte dans le Temple[68].

Première lecture de la Meguila

La première lecture de la Meguila (hébreu : מקרא מגילה Mikra Meguila) se fait le soir, après l’office de prière[69]. Elle est obligatoire pour tous, hommes et femmes et se fait de préférence à la synagogue[70]. Il est recommandé d’y amener les enfants qui n’ont pas encore atteint leur majorité religieuse, pour autant qu’ils ne perturbent pas (trop) leurs parents lors de la lecture[71].

La lecture se fait dans un rouleau manuscrit (et non dans une édition imprimée)[72]. De nombreuses communautés ont pour coutume de réagir bruyamment à la mention du nom de Haman (elle a ses défenseurs[73] et ses détracteurs[74]). Comme il est obligatoire d’écouter toute la lecture de la meguila, l’officiant marque une pause à ces moments[75]. D’aucuns suivent par précaution la lecture dans leur propre meguila manuscrite (pour autant qu’elle soit conforme et sans fautes)[76].

Bien que la prescription d’écouter la Meguila concerne les femmes et que certaines autorités médiévales estiment qu’elles devraient pouvoir la lire, ce n’est pas l’usage, à l’exception de certaines communautés orthodoxes modernes ; mais dans ces cas, la lecture se fait souvent dans un cercle exclusivement composé de femmes[77]. En revanche, une lecture publique par des femmes orthodoxes, en présence d’hommes et de femmes (séparé par une cloison – la mekhitsa), est organisée à Paris depuis 2012[78].

Festin

Un festin joyeux (hébreu : משתה ושמחה Mishte vesimha) fait suite à la lecture de la meguila. Il est de coutume de le faire précéder par une étude de la Torah ou, à tout le moins, quelques mots afin de lui conférer davantage de dignité (et pour prévenir les excès[79]). Il est si important d’y bien boire et manger que, lorsque Pourim a lieu un dimanche, certaines autorités autorisent à se restreindre sur le troisième repas de chabbat afin de mieux profiter du mishte[80].

.JPG.webp)

La table comprend souvent des plats typiques de la fête, en particulier des pâtisseries triangulaires fourrées (hamantashen chez les ashkénazes, fazuelos (en) chez les séfarades, orrechi d'Aman en Italie, etc.), des kreplach (beignets farcis à la viande, au foie ou au poulet servis dans la soupe), et des fèves (car Esther n’aurait, à l’instar de Daniel, mangé que des fèves à la cour du roi Assuérus, afin d’éviter d’enfreindre le code alimentaire des Juifs)[44] - [81]. Certains mangent lacté à l’instar de Chavouot, car les Juifs ont accepté la Torah en ce jour[82].

Diverses attitudes se rencontrent quant à la consommation de vin et d’alcools[83], depuis ceux qui estiment qu’il suffit d’être légèrement embrumé et de ne plus pouvoir calculer la valeur numérique de « maudit soit Haman » et « béni soit Mardochée » jusqu’à ceux qui autorisent véritablement de confondre les deux phrases[84]. Tous reconnaissent cependant qu’il est interdit de s’enivrer jusqu’au point de ne plus pouvoir réaliser les prescriptions[26] (comme l’action de grâce après les repas[85]) et d’aucuns découragent aussi l’intoxication chez les individus sensibles pour des raisons d’étiquette[86].

Journée de Pourim

Le jour de Pourim doit être joyeux et les manifestations de deuil comme le jeûne ou l’oraison funèbre sont à proscrire[87].

L’office du matin est globalement similaire à celui de la veille, avec intercalation de l’Al Hanissim, lecture de la meguila et festin. À la différence de Hanoucca, on ne récite pas le Hallel car les miracles n’ont pas eu lieu en terre d’Israël et que les Juifs sont restés en Perse ; on ne lit cependant pas non plus le Tahanoun (office de supplications)[88].

Une lecture publique du passage Vayavo Amalek (Exode 17:8-16) est faite avant la lecture de la meguila, afin de souligner le caractère perpétuel de la lutte entre Israël et Amalek ; certains ont coutume de répéter le dernier verset[89]. Le psaume 22 est récité après la lecture de la meguila, car il contient, selon les rabbins, de nombreuses allusions à la reine Esther à l’heure de sa détresse, alors qu’elle s’apprête à se présenter devant le roi[88].

La journée se passe ensuite dans la liesse et l’exubérance, les échanges de cadeaux et les dons aux démunis.

Envoi de colis

L'envoi de colis alimentaires (en) (hébreu : משלוח מנות Mishloah manot) incombe à toute personne ayant atteint la majorité religieuse (12 ans pour les filles, 13 pour les garçons), y compris les endeuillés[90]. Il faut, pour s'en acquitter, envoyer au moins deux plats prêts à être consommés à une personne[91] le jour de Pourim même[80] (les femmes envoient aux femmes, les hommes aux hommes[92]).

Dons aux démunis

La prescription des dons aux démunis (he) (hébreu : מתנות לאביונים matanot laèvyonim) nécessite de faire un don à deux pauvres au moins ; elle a priorité sur le mishloah manot car la réjouissance des pauvres revêt, selon la tradition, une importance particulière devant Dieu[91].

Comme le mishloah manot, elle concerne les hommes et les femmes[92], les endeuillés[90] et même les pauvres[93]. Il convient de ne pas faire de distinction entre ceux-ci et toute personne prête à accepter le don peut en bénéficier, y compris un non-Juif[93].

Lorsque le 15 adar a lieu un chabbat, ces dons doivent être réalisés avant le chabbat, afin de permettre aux pauvres d'en profiter[56].

Observance de Pourim dans les traditions non-rabbiniques

Dans le karaïsme

Les Karaïtes, adeptes d'un courant qui reconnaît l'autorité de la Bible hébraïque mais non celle du Talmud en matière de Loi juive, n'ont pas de coutumes unifiées en ce qui concerne les Yemei HaPourim (« jours des sorts »). Ils ont, en vertu de l'interprétation de chacun, lieu ou non à la même date que celle du calendrier rabbinique[94].

La Meguila est lue à la fin des deux chabbat qui précèdent Pourim, ce qui pourrait être une réminiscence de l'ancienne coutume de la lire depuis le début du mois d’adar jusqu'au 15e jour de ce mois[95].

De nombreuses communautés karaïtes auraient célébré les Yemei HaPourim par des jeûnes de deux ou 70 jours en souvenir des persécutions de Haman[96]. Toutefois, les coutumes de l'ancienne communauté cairote semblent avoir été sensiblement similaires à celles de leurs voisins rabbanites : ils la surnommaient Eid Al-Maskharah (« fête de la mascarade ») et confectionnaient des wedan hjmdn (« oreilles de Haman »). Ils avaient par ailleurs coutume d'allumer des cierges en ces jours et les jugeaient propices aux annonces de mariage[97].

Dans le samaritanisme

Les Samaritains, adeptes d’un mosaïsme non-juif dont la Bible ne comprend que les six premiers Livres du canon hébraïque, ignorent Pourim, fête nationale judéenne mais non samaritaine[98].

Dans la tradition des Beta Israël

Les Beta Israël d’Éthiopie sont les dépositaires d’un judaïsme pré-rabbinique principalement fondé sur la Bible, en voie de disparition depuis leur émigration massive en Israël et leur adoption du judaïsme orthodoxe.

Il a longtemps été considéré qu’ils ignoraient la fête de Pourim, n’en réalisant aucune rite alors qu’ils observent un jeûne d’Esther (soma Esther) conforme au texte biblique. Wolf Leslau (en) a cependant démontré que la date de la fête d’Esther était incluse dans leur calendrier et qu’elle était vraisemblablement tombée en désuétude au cours du temps[99].

Interprétations et observances modernes

Pourim en Israël

Pourim est une fête extrêmement populaire en Israël, dans l’ensemble des secteurs de la population juive. Tout le monde se déguise et va ainsi à l'école, à l'université, au travail, emprunte les transports en commun ou fait ses courses. Dans les hôpitaux, il n'est pas rare que les malades soient soignés par des médecins et des infirmières costumés d'un chapeau de carnaval. Les magasins de déguisements et costumes ne désemplissent pas.

Les colis alimentaires y sont devenus des paniers chargés de victuailles et les mascarades ont pris la dimension de véritables festivals, les Adeloyada (en) (parades costumées à thème), parfois comparées au carnaval de Rio ou au Mardi Gras de la Nouvelle-Orléans. Inaugurées à Tel Aviv en 1912, elles se sont propagées à d’autres villes depuis[100] - [101].

L’accent est fortement mis sur les enfants, autorisés à venir en déguisement à l’école dans les jours qui précèdent Pourim[100]. Des comptines ont également été composées pour eux, parmi lesquelles Hag Pourim, composé par Levin Kipnis (en) sur une mélodie traditionnelle[102], Leitzan katan ne'hmad de Sarah Levi Tanai[103], Ani Pourim de Levin Kipnis et Nahoum Nardi (en)[104], etc.

- Scènes de rue

Jérusalem, 2006.

Jérusalem, 2006..jpg.webp) Tel Aviv, 2013.

Tel Aviv, 2013. Dans un bus, Jérusalem 2013.

Dans un bus, Jérusalem 2013..jpg.webp) Tel Aviv, 2013.

Tel Aviv, 2013..jpg.webp) Tel Aviv, 2015.

Tel Aviv, 2015..jpg.webp) Tel Aviv, 2016.

Tel Aviv, 2016. Herzliya, 2016.

Herzliya, 2016..jpg.webp) Tel Aviv, 2018.

Tel Aviv, 2018..jpg.webp) Tel Aviv, 2018.

Tel Aviv, 2018.

Autres « pourim »

L’histoire de Pourim présente de grandes ressemblances avec les romans persans et ses coutumes sociales extravagantes rappellent les célébrations du solstice d’hiver, dont les Sacaea babyloniens et le Norouz iranien : on y célèbre la victoire du nouvel an sur l’ancien en élisant une reine d’un jour, en distribuant des dons aux pauvres et en s’adonnant à diverses extravagances[105] - [106].

Les déguisements pour inverser les rôles, les sexes et les positions sociales (le roi devient esclave et l'esclave devient roi), les libations et les processions joyeuses, évoquent le carnaval. Surtout, c'est l'élection d'un roi de pacotille, avec sa couronne factice, juché à l'envers sur un cheval ou un âne et promené à travers la ville sous les lazzis, avant de finir pendu (Haman), brûlé (le roi Vaval) ou crucifié (la passion de Jésus), confirment que la fête de Pourim s'inscrit dans l'universalité des fêtes de solstice[107].

Allemagne nazie

.JPG.webp)

L’histoire et le thème de Pourim étaient bien connus du régime nazi : au lendemain de la Nuit de Cristal, Julius Streicher présente ce pogrom comme un acte d’autodéfense car les Juifs auraient massacré le peuple allemand aussi sûrement qu’ils avaient « charcuté 75 000 Persans »[108]. De même, dans le cadre des aktions menées les jours des fêtes juives afin d'en faire des jours de deuil et d'en nier jusqu’aux fondements, dix Juifs sont pendus à Pourim en 1942 à Zduńska Wola (Pologne) pour « venger les dix fils de Haman »[109].

Conscient d’être considéré comme l’« archi-Haman[110] » voire le « nouvel Amalek[111] », Hitler déclare le que si l’Allemagne est vaincue, les Juifs pourront célébrer un « second Pourim »[112].

Si le nom de Dieu n'est pas une seule fois écrit dans la Meguila d'Esther, le Talmud enseigne qu'il peut se dissimuler dans le texte sous le mot Hamelekh (« le Roi ») utilisé seul. Ainsi, Esther demande au roi que « demain encore », « les dix fils d'Haman soient pendus à la potence »[113], alors qu'ils l'ont déjà été quelques versets plus tôt. Dans la mesure où les lettres tav, shin et zayïn (dont le total en valeur numérique est 707) sont écrites en petits caractères dans l'énumération des dix fils d'Haman, et que dans le même passage, la lettre vav est écrite en gros caractère, ces anomalies scripturales peuvent correspondre à une année et conduire à la 707e année du sixième millénaire du calendrier hébraïque, soit l'année 1946-1947 du calendrier civil[19]. Lors du procès de Nuremberg en 1946, douze des criminels nazis qui voulaient exterminer le peuple juif sont condamnés à mort par pendaison (alors que les militaires sont habituellement fusillés sur le peloton d'exécution)[19] : Martin Bormann (par contumace), Hans Frank, Wilhelm Frick, Hermann Göring (qui se suicide juste avant l'exécution de la sentence), Alfred Jodl, Ernst Kaltenbrunner, Wilhelm Keitel, Joachim von Ribbentrop, Alfred Rosenberg, Fritz Sauckel, Arthur Seyß-Inquart et Julius Streicher. Dans les faits, dix nazis sont bel et bien pendus en octobre 1946[114]. Quelques secondes avant de l'être, Julius Streicher est hors de lui et s’exclame « Purim Fest 1946 ! »[112] - [114] - [19].

Iran

En , le régime de Mahmoud Ahmadinedjad aurait fait déclasser les mausolées supposés d’Esther et Mardochée où les Juifs d’Iran, qui se considèrent comme les descendants d’Esther, se rendent traditionnellement en pèlerinage à Pourim[115] ; il aurait ordonné que le site soit converti en « mémorial pour les victimes d’Esther et Mardochée » et que la fête de Pourim soit renommée « festival juif du massacre des Iraniens »[116]. Il s'est avéré que cette rumeur était infondée, tel que le précise Ardavan Amir-Aslani dans son livre Iran et Israël, Juifs et Perses (2013).

Seconds Pourim

L’association de Pourim à la délivrance miraculeuse mais discrète se maintient au travers les âges. C'est ainsi que naissent les Pourim sheniim (« seconds Pourim »), célébrations locales voire familiales d'évènements perçus comme une rescousse divine. Ils donnent parfois lieu à des rites de la même nature que Pourim comme la lecture synagogale d’une meguila composée pour l’occasion. La plupart tombent en désuétude mais quelques-uns sont encore observés de nos jours[117].

Pourim en France

Le pourim-shpil *

| |

| Domaine | Pratiques festives |

|---|---|

| Lieu d'inventaire | |

| * Descriptif officiel Ministère de la Culture (France) | |

La pratique de Pourim shpil[118] a été reconnu par le Ministère de la Culture en 2015 et inscrit à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel en France.

Notes et références

- (en) NIV Study Bible, Introductions to the Books of the Bible, Esther, Zondervan, 2002.

- Esther 2:8-17.

- Esther 2:21-23.

- Esther 3:1.

- Cf. Gugenheim 1992, p. 141.

- Esther 3:5-15.

- Jean-ChristopheATTIAS et Ester BENBASSA, Dictionnaire de civilisation juive, Paris, Larousse, , p. 274.

- Esther 4:1-5:3.

- Esther 5:4-8.

- Esther 6:1-12.

- Esther 7:1-3.

- Esther 7:9-10.

- Esther 8:1-11.

- Esther 9:16-17.

- Esther 9:18.

- Esther 9:22, cf. Jewish Encyclopedia 1906.

- T.B. Meguila 7a.

- T.B. Houllin 139b, cf. Gugenheim 1992, p. 141-142.

- Chalom Guenoun, « Purim Fest 1946 - Quand la prophétie d'Esther se réalise à Nuremberg », Torah-Box magazine, no 183, , p. 26-28

- Cf. Mishna Meguila 3:4 & T.B. Meguila 31a.

- Tanna Devei Eliyahou (en), Seder Eliyahou Rabba, chap. 20 & Targoum Sheni 4:13.

- Cf. (en) « Purim Themes and Theology », sur My Jewish Learning (consulté le ).

- T.B. Meguila 6b ; cf. Minhaggei Maharash MeNeustadt (édition Elfenbein, New York 1938), chap. 134.

- T.B. Chabbat 88a & Mordekhaï sur Baba Kamma ix., cf. Jewish Encyclopedia 1906.

- Tikkounei Zohar 57, cf. Encyclopedia Judaica 2008.

- (en) « Purim and Yom kePurim », sur OU.org (consulté le ).

- T.J. Meguila 5a ; cf. Mishné Torah, Hilkhot Meguila 3:18.

- Mishna Meguila 1:1.

- T.B. Meguila 3b, cf. Maguen Avraham 688:1 & Encyclopedia Judaica 2008.

- T.B. Meguila 4a.

- T.J. Meguila 2:5.

- Mishna Meguila 2:3.

- T.B. Meguila 19a, cf. Mishné Torah, Hilkhot Meguila 1:10 & Choulhan Aroukh Orah Hayim 688:5.

- T. B. Meguila 18a, Shou"t Harivash no 388-391, cités in Jewish Encyclopedia 1906.

- Cf. T.B. Meguila 21b.

- Esther 9:7-10

- T.B. Meguila 16b ; cf. Jewish Encyclopedia 1906 & Encyclopedia Judaica 2008.

- Teshouvot Hagueonim Ha'hadashot (édition Emmanuel, 1995), no 65, au nom de Saadia Gaon, Siddour, p. 369 & Sefer Kol Bo, chapitre 45, cf. Jewish Encyclopedia 1906 & Encyclopedia Judaica 2008.

- Rem"a sur C.A. O.H. 490:17, citant le Sefer Aboudraham et cité par Jewish Encyclopedia 1906.

- « Talmudiques, "Esther, avec ou sans Dieu!" », sur France Culture, (consulté le ).

- Cf. Jewish Encyclopedia 1906 & (en) « Chants de Pourim », sur Aish.com (consulté le ).

- Le Tintamarre, , p. 7, 4e colonne.

- Joëlle BAHLOUL, Le culte de la table dressée : Rites et traditions de la table juive algérienne, Paris, Editions A.-M. Métailié, , p. 238.

- Encyclopedia Judaica 2008.

- (en) Joseph Jacobs & Israel Davidson (en), « Parody », sur Jewish Encyclopedia.com (consulté le ).

- T.B. Sanhédrin 64b.

- (en) Gotthard Deutsch & Henry Malter, « Purim Plays », sur Jewish Encyclopedia.com (consulté le ).

- Ministère de la Culture et de la Communication, Fiche d’inventaire du patrimoine culturel immatériel de la France - « POURIM-SHPIL » [en ligne] Ministère de la Culture et de la Communication, France : 2015, p. 4. Téléchargeable sur le site du Ministère de la Culture et de la Communication : <http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Patrimoine-culturel-immateriel/Inventaire-en-France/Inventaire/Fiches-de-l-inventaire-du-patrimoine-culturel-immateriel/Pratiques-festives> (consulté le ).

- Collectif Pourim Shpil, Newsletter no 5 – , [en ligne] Disponible : <http://www.pourimshpilunesco.eu/?page_id=622> (consulté 31/05/2016).

- Jewish Encyclopedia 1906.

- (de) Johann Jakob Schudt, Jüdische Merkwlirdigkeiten, vol. ii., Francfort-sur-le-Main, , p. 309-317, cité in Jewish Encyclopedia 1906.

- C.A. O.H. 494:3, cf. Jewish Encyclopedia 1906.

- (en) Shmuel Herzfeld, « Purim Gifts », sur My Jewish Learning (consulté le ).

- D’après (he) Siddour Tefila lèH’ limot 'hol, p. 73-74 éd. Yahalom, Jérusalem.

- Ganzfried 2009, 141:3

- (he) R' Binyamin Hote, Ki va moëd, (lire en ligne), « Dinei Pourim katan ouPourim Meshoulash ».

- C.A. O.H. 696:1 & 8.

- C.A. O.H. 696:2, cf. Ganzfried 2009, 142:8.

- C.A. O.H. 696:3.

- Ganzfried 2009, 141:6.

- T.B. Meguila 6b.

- Ganzfried 2009, 142:10.

- Ganzfried 2009, 141:1.

- C.A. O.H. 580:2.

- Esther, 4:16.

- Claudine Vassas, Esther, Le nom voilé, Paris, CNRS Éditions, , 216 p. (ISBN 978-2-271-08681-5), p. 84.

- Rem"a sur C.A. O.H. 695:2, cf. Ganzfried 2009, 141:4.

- Ganzfried 2009, 141:5 & 142:5, cf. Gugenheim 1992, p. 142.

- Ganzfried 2009, 141:4.

- Ganzfried 2009, 141:9.

- C.A. O.H. 489:6, cf. Ganzfried 2009, 141:7 mais voir 141:13 ; cf. Gugenheim 1992, p. 143.

- Ganzfried 2009, 141:15.

- (he) Ephraïm Greenblatt, Rivevot Ephraïm sur Orah Hayim, t. 7 (lire en ligne), p. 297 (305).

- (he) A. Arend, « Méthodes pour diminuer le bruit à l’évocation du nom de Haman » [PDF], sur Université de Bar Ilan, (consulté le ).

- Ganzfried 2009, 141:13.

- C.A. O.H. 690:1-18, cf. Gugenheim 1992, p. 143.

- (he) A. Frimer, « Women's Megilla Reading », sur Daat, (consulté le ).

- Liliane Vana, « Pourim pour tous : Lecture de la Meguila par les femmes », sur Akadem.org, (consulté le ).

- Hote 2010, 695:12.

- Ganzfried 2009, 142:5.

- (en) « Purim Foods », sur My Jewish Learning (consulté le ).

- Hote 2010, 695:2.

- T.B. Meguila 7b et Ganzfried 2009, 142:6 ; cf. Jewish Encyclopedia 1906, Encyclopedia Judaica 2008 et (en) « Drinking on Purim », sur My Jewish Learning (consulté le ).

- Hote 2010, 695:9.

- Hote 2010, 695:10.

- Ganzfried 2009, 142:6.

- Choulhan Aroukh Orah Hayim 697:1.

- Siddour Tefilat kol pè (rite sfard), édition Eshkol, Jérusalem, p. 300.

- Choulhan Aroukh Orah Hayim 693:4.

- Ganzfried 2009, 142:7.

- Ganzfried 2009, 142:1-2.

- Ganzfried 2009, 142:4.

- Ganzfried 2009, 142:3.

- Cf. Calendriers pour les années 2008 à 2010, consulté le .

- Isidore Singer & Ludwig Blau, The Five Megillot in Jewish Encyclopedia.

- Kaufmann Kohler & Abraham Harkavy, « Karaites and Karaism », sur Jewish Encyclopedia.com.

- (en) Mourad El-Kodsi, « Purim », sur Kararite (sic) Jews of America (consulté le ).

- (en) « Educational guide » [PDF], sur The-Samaritans.com.

- Cf. (en) D.F. Kessler, The Falashas: a short history of the Ethiopian Jews, Routledge, (ISBN 978-0-7146-4646-6), p. 48 & 69.

- (en) « Purim in Israel » (consulté le ).

- (en) « Adloyada », (consulté le ).

- (en) « Chag Purim », sur Hebrewsongs (consulté le ).

- (en) « Leitzan Katan nehmad », sur Hebrewsongs (consulté le ).

- (en) « Ani Purim », sur Hebrewsongs (consulté le ).

- (en) « Jewish myth and legend in the Persian period », sur Encyclopaedia Britannica (consulté le ).

- Salomon Reinach, « Le Roi supplicié (in L’Anthropologie) », (consulté le ).

- Claude Wainstain, Hit-Parade à Cracovie, Tribu 12, no 14, .

- (en) Randall L. Bytwerk, Landmark Speeches Of National Socialism, College Station, Texas A&M University Press, , 176 p. (ISBN 978-1-60344-015-8, lire en ligne), p. 91.

- (en) Arthur A. Cohen et Paul R. Mendes-Flohr, 20th century Jewish religious thought : original essays on critical concepts, movements, and beliefs, Philadelphie, Jewish Publication Society of America, , 1163 p. (ISBN 978-0-8276-0892-4, lire en ligne), p. 948.

- Cf. (en) Hasia R. Diner, We remember with reverence and love : American Jews and the myth of silence after the Holocaust, 1945-1962, Philadelphie, New York University Press, , 527 p. (ISBN 978-0-8147-1993-0, lire en ligne), p. 130.

- Cf. Frédéric-Shimon Hammel, Souviens-toi d’Amalek : témoignage sur la lutte des Juifs en France (1938-1944), C.L.K.H, , 484 p. (ISBN 978-2-904068-01-0).

- (en) John W. Buckley, Prophecy Unveiled, Xulon Press, , 476 p. (ISBN 978-1-60266-901-7, lire en ligne), p. 138.

- Esther 9:13

- (en)Newsweek, « Affaires étrangères », p. 45, 28 octobre 1946

- Cf. (en) Parvaneh Vahidmanesh, « Sad fate of Iranian Jews », sur Payvand (consulté le ).

- (en) A. Joffe, « Cyrus, Ahmadinejad, and the Politics of Purim », sur Jewish Ideas Daily (consulté le ).

- (en) Encyclopedia Judaica, Purims, special, (lire en ligne).

- « Pourim Shpil », sur https://www.culture.gouv.fr (consulté le ).

Annexes

Liens externes

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- (fr) « Lecture de la Meguila en français », sur http://akadem.org

- (fr) « pourim fête juive mais non israélite », sur hervetaieb.org

- (fr) « Pourim et la lecture de la Méguila, Pniné Halakha - Rav Eliézer Melamed », sur https://ph.yhb.org.il/fr

- (he) Y.D. Weingarten, « Lois de Pourim », sur Din

- (fr) « Responsa sur Pourim », sur Cheela.org

- « Téléchargez la Meguilat Esther (français/hébreu) », sur Vie juive.com

- (fr) « Rembrandt et Pourim », sur Kefisrael.com

.jpg.webp)

Bibliographie

- Ernest Gugenheim, Le judaïsme dans la vie quotidienne (tome i.), Paris, Albin Michel, coll. « Présences du Judaïsme », (ISBN 2-226-05868-0), p. 141-145.

- Shlomo Ganzfried, Kitsour Choulhan Aroukh (en), abrégé du Choulhane 'Aroukh : accompagné de Yossef Da'at, vol. II, Paris, Colbo, , p. 703-716.

- Guemara, Talmud de Babylone : Meguilla (trad. Israël Salzer), Paris, Colbo, coll. « Les Chantiers du Rabbinat (dirigée par Elie Munk) », .

- Midrash Rabbah d'Esther (trad. Frédéric Gandus et Maurice Mergui), Paris, Gallimard, .

- (he) R' Binyamin Hote, Ki va moëd, (lire en ligne), « Seoudat Pourim ouMishloah Manot ».

- (en) Jewish Encyclopedia, Purim, New York, Jewish Encyclopedia (Funk & Wagnalls), (lire en ligne).

- (en) Encyclopaedia Judaica, Purim, The Gale Group, (lire en ligne)..