Phase Alternating Line

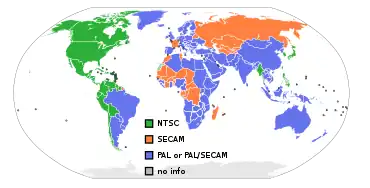

Le Phase Alternating Line ou PAL signifiant en français « ligne alternant la phase » désigne un standard international de codage couleur du signal vidéo analogique, inventé par les laboratoires allemands de la société Telefunken et lancé officiellement à partir de l'été 1967. Ce standard couleur peut être exploité par différents équipements vidéo tels que caméras, écrans ou téléviseurs, magnétoscopes ou dispositifs d'enregistrement vidéo, micro-ordinateurs et consoles de jeux.

Le codage couleur PAL peut être éventuellement ajouté à un signal vidéocomposite noir et blanc conformément aux normes de télévision analogiques à 625 lignes principalement pour l'Europe et plus rarement à 525 lignes, pour certains pays comme le Brésil.

Chronologiquement, il est le troisième codage de télévision couleur à avoir été développé et breveté ; ses concurrents sont le format américain NTSC et le standard français SECAM dont il exploite certains brevets. Comme ses homologues SECAM et NTSC, le PAL est progressivement abandonné dès lors que la vidéo et la télévision adoptent des formats numériques, notamment à partir du milieu des années 1990.

Histoire

Breveté en décembre 1962 en Allemagne par Walter Bruch (1908-1990) pour le compte de la société Telefunken puis mis au point durant les années 1964 et 1965, le codage PAL est officiellement exploité à compter de 1967, principalement en Europe, dans certains pays d’Amérique du Sud, en Australie et dans certains pays d’Afrique. Depuis 1995, la totalité des téléviseurs couleurs commercialisés dans les pays exploitant le SÉCAM intègrent obligatoirement des circuits compatibles PAL (par la prise Péritélévision).

L'une des évolutions de ce standard européen à avoir été commercialisée est le « PALplus » développé à la fin des années 1980[1] et mis en service en Allemagne à partir de 1993. Il permet de restituer une image optimisée au format 16/9.

Description technique et principes généraux

Le standard PAL est une évolution du standard NTSC qui est le premier standard couleurs électronique breveté (après les systèmes mécaniques américains) et il exploite également plusieurs brevets issus du standard SÉCAM français (séquentiel couleur à mémoire) créé au début des années 1960, lequel a corrigé les principaux défauts du codage couleurs américain créé en 1953.

Lorsque la caméra vidéo couleur enregistre un point de l'image avec son capteur, elle produit trois signaux distincts : un rouge, un vert et un bleu. Ils composent la teinte et la luminosité de chaque point. Ces trois valeurs représentent les coordonnées de ce point dans l'échelle de couleur et de luminosité que l'œil humain est capable de percevoir car il ne dispose que de cellules sensibles à ces trois couleurs primaires, ainsi qu'à la luminosité. On peut par une transformation mathématique remplacer les valeurs RVB par trois autres valeurs équivalentes : teinte, saturation (le rapport gris / couleur) et intensité (la puissance lumineuse totale du point, indépendante de sa couleur).

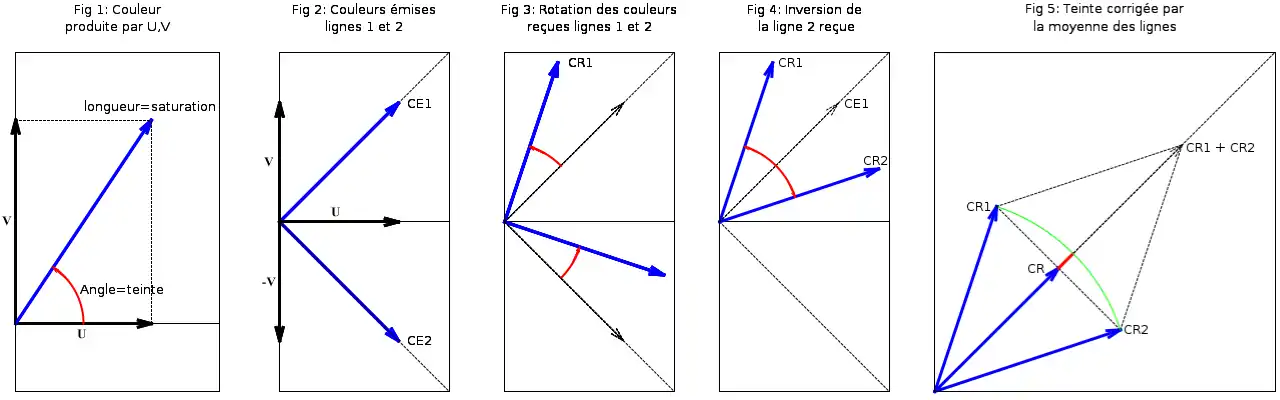

Un signal de télévision en couleurs comprend trois éléments : un signal noir et blanc dit de luminance, symbolisé par la lettre Y, qui représente l'intensité ou parfois le contraste et deux signaux de couleurs B–Y et R–Y souvent désignés par les lettres U et V (dans le format YUV, il faut en réalité appliquer des coefficients à R – Y et B – Y pour les obtenir). Ces deux valeurs sont considérées comme les composantes d'un vecteur qui génère la couleur : l'angle que fait le vecteur par rapport à U représente la teinte et sa longueur, la saturation (figure 1 ci-dessous).

La couleur dans les trois standards est ajoutée au noir et blanc en modulant une porteuse (dite sous-porteuse) que l'on positionne dans les fréquences hautes de la luminance (ce qui correspond aux détails les plus fins de l'image et produit moins de perturbations visibles). La fréquence de cette sous-porteuse est approximativement de 4,43 MHz (4 433 618,75 Hz ; pour le PAL M et le PAL N, cette valeur devient respectivement 3,575 611 MHz et 3,582 056 MHz) en raison de la bande passante vidéo limitée à 4,2 MHz de ces standards (canaux de 6 MHz comme en NTSC). La bande passante accordée à ce signal de couleur (dit de chrominance) est réduite d'un facteur 8 à 10 par rapport à la luminance, en tirant parti du fait que l'œil est beaucoup moins sensible aux détails dans la couleur que dans la luminosité (c'est donc la luminance qu'il convient de préserver au mieux).

En PAL et en NTSC, il faut pouvoir transmettre les deux composantes de la couleur à la fois. On utilise pour cela une modulation d'amplitude en quadrature (QAM), ce qui revient à prendre deux porteuses de même fréquence mais décalées de 90°, à mettre U sur l'une et V sur l'autre (chacune subit donc une modulation d'amplitude classique et on les additionne ensuite). On voit qu'avec deux sinusoïdes décalées de 90° (un quart de période) l'une est à son maximum lorsque l'autre est à zéro. On comprend donc intuitivement que si on extrait le signal à ce moment-là, on aura une des informations sans être perturbé par l'autre. Et la seconde information 90° plus tard. En pratique, on procède autrement (multiplication par un signal en phase avec celui que l'on veut extraire), mais vu de cette façon, il est clair que l'information des deux composantes n'est pas mélangée de façon irréversible et peut être retrouvée à la réception. Cette modulation permet donc de loger deux fois plus d'information dans la même bande passante, mais au prix d'une certaine vulnérabilité, car lors du parcours du signal entre sa source et la destination, il peut se produire une rotation du vecteur de couleur (en particulier du fait des appareillages électroniques traversés), ce qui modifie la couleur que l'on cherche à transmettre.

Afin d’éliminer les variations de colorimétrie, fréquentes lors de la modulation (télédiffusion) en NTSC, il a été choisi en PAL d’inverser une des deux composantes de couleur une ligne sur deux : un défaut apparaissant sur une ligne est alors inversé sur la ligne suivante, ce qui permet de l'annuler. L'idée de faire alterner les informations colorimétriques d’une ligne sur l’autre provient du SÉCAM, ainsi que celle de la recombinaison de l'information contenue dans ces deux lignes de balayage au moyen de la ligne à retard inventée par l’ingénieur Henri de France (1911-1986) et mise en œuvre d’abord dans le système SÉCAM pour permettre la mémorisation d’un signal décalé dans le temps et reproductible d’une ligne sur l’autre. Dans ce standard, on ne transmet qu'une seule des deux composantes de couleur, en alternant les signaux U et V d’une ligne à l’autre. La composante manquante est copiée de la ligne précédente grâce à une ligne à retard de 64 µs mémorisant ce signal ; la ligne à retard a trouvé une autre application à la fin des années 1970 en télévision pour le chiffrement analogique (type Canal+ en 1984) où plusieurs retards programmables sont combinés pseudo-aléatoirement sur diverses parties du signal suivant un ordre défini par la clé de chiffrement.

Ce point représente la principale différence entre PAL et SÉCAM. Télédiffusé, le PAL transmet à chaque ligne les deux informations de couleur au moyen d'une modulation QAM de la sous-porteuse en inversant V sur les lignes dites « PAL » (identifiées par la phase de la sous-porteuse qui alterne de 180° d’une ligne à l’autre, les trames étant identifiées par une salve de lignes initiales déphasées de ±45°), le SÉCAM ne transmet qu'une seule des informations de couleur à chaque ligne, en alternance au moyen d'une modulation de fréquence de la sous-porteuse mais dont la fréquence de repos (et la largeur de bande de modulation) alterne suivant la nature du signal transporté (U ou V, en fait Dr ou Db car le modèle colorimétrique est légèrement différent pour pouvoir s’adapter à la bande passante changeante du signal chromatique). L’identification couleurs de chaque trame (remplacée en 1980 par l’identification des lignes) se fait en SÉCAM en détectant laquelle des deux fréquences de sous-porteuses est utilisée sur la première ligne, là où en PAL on doit détecter l’alternance de phase (qui n’est détectable qu’en extrémité de ligne lors de la synchro de retour de balayage).

Il semble y avoir deux fois plus d'information dans le signal PAL, mais en fait l'un comme l'autre réduisent la résolution verticale de la couleur d'un facteur deux dans l'image finale, de par la nécessité de combiner deux lignes considérées comme identiques. Ce n'est pas gênant dans la mesure où la résolution de cette même couleur dans le sens horizontal est déjà diminuée de façon beaucoup plus importante à cause de la bande passante très limitée qui lui est accordée.

On peut donner dans un premier temps une explication simplifiée du procédé de correction des erreurs, en faisant comme si on inversait totalement la phase de la couleur (en réalité, on ne modifie qu'une des deux composantes) : On admet que d'une ligne à la suivante, la couleur sera approximativement identique, tout comme la perturbation apportée par la transmission. Considérons que l'émetteur, au moment où la caméra balaye le point p. 1 de la ligne 1, transmet une couleur CE. La transmission lui ajoute une erreur Er et le poste de télévision reçoit finalement

- CR1 = CE + Er

Au moment où on atteint le point p. 2 de la ligne 2, juste au-dessous de p. 1, l'émetteur transmet cette fois –CE (ligne alternée). L'erreur de transmission ne change pas et on reçoit

- –CE + Er

Le récepteur inverse également cette valeur pour obtenir CR2 = CE – Er. On reprend alors CR1 à la sortie de la ligne à retard, et on fait la moyenne avec CR2 :

- CR = (CR1 + CR2) / 2 = (CE + Er + CE – Er) / 2 = 2⋅CE / 2 = CE.

L'erreur est ainsi éliminée et on retrouve la couleur émise originellement (en réalité pas totalement, voir fin de l'explication détaillée).

À la ligne suivante, les rôles sont échangés, c'est la ligne inversée qui est prise sur la ligne à retard. Un permutateur synchronisé permet de sélectionner à chaque ligne celle des deux sources (directe ou retardée) qui devra subir l'inversion.

De façon plus détaillée (se référer au schéma) :

Supposons que la teinte initiale corresponde à un angle de 45° (exemple qui nous permettra de nous repérer par rapport à la bissectrice). L'émetteur va produire la couleur CE1 à 45° sur la ligne 1 (ligne « NTSC »), mais va inverser la composante V sur la ligne 2 (ligne « PAL ») pour produire une couleur CE2 à –45° (figure 2).

La transmission va provoquer la rotation des deux couleurs reçues. On voit que cela va éloigner celle de la ligne 1 de l'axe horizontal (ce sera notre CR1), mais en rapprocher celle de la ligne 2 (figure 3).

Le récepteur inverse à nouveau la composante V, ce qui ramène la couleur de la deuxième ligne dans le quadrant positif (on la considère comme notre CR2), mais a aussi pour effet d'inverser le défaut de rotation subi. CR1 et CR2 sont donc décalées d'un angle symétrique de part et d'autre de la couleur d'origine. Autrement dit, la bonne couleur est sur leur axe médian, ici la bissectrice (figure 4).

On sait que la somme de deux vecteurs sera sur cette médiane, on additionne donc CR1 et CR2, puis on divise par deux pour se ramener à l'amplitude d'un seul signal (la moyenne, donc). On retrouve ainsi l'angle, et donc la teinte d'origine (figure 5). Cependant, puisqu'il s'agit de compenser une rotation, on aurait dû se retrouver sur l'arc de cercle vert. La méthode de la moyenne permet de s'en approcher, mais il reste une petite erreur de longueur (segment rouge) sur la couleur finale CR qui sera affichée, ce qui correspond à une erreur de saturation.

Le PAL produit donc une petite erreur sur la saturation d'autant plus élevée que l'erreur de transmission est grande, mais peu gênante dans les cas pratiques. À noter que cette erreur n'est pas un défaut intrinsèque au signal PAL, mais est introduite par l'utilisation d'une méthode de décodage approximative. Cependant, il est alors difficile de faire mieux dans des limites de coût et de complexité raisonnables avec l'électronique analogique de l'époque.

Pratiquement, la somme vectorielle est obtenue en additionnant les composantes (U1 + U2 d'un côté, et V1 + V2 de l'autre) et en atténuant d'un facteur 2, une opération classique en électronique.

Il est parfois mentionné la possibilité de travailler en « simple PAL », sans ligne à retard, l'œil étant alors chargé de recombiner les deux lignes sur l'écran même. En vérité, cette configuration ne permet pas d'atteindre une qualité compétitive avec les deux autres systèmes et produit des défauts bien visibles, à tel point qu'elle a parfois été utilisée en studio, justement pour pouvoir juger facilement à l'œil sur un moniteur dédié de l'état courant de déphasage de la couleur dans une installation.

Compatibilité

Du fait des nombreux principes communs utilisés pour le décodage, le PAL et le SÉCAM sont aisément compatibles grâce à un transcodeur, dont la tâche est également simplifiée par la similitude des paramètres de synchronisation adoptés en Europe (mais voir ci-dessous le cas du PAL M). Cet appareil conserve les valeurs de résolution et d’affichage (625 lignes et 25 images par seconde) en transcodant uniquement les signaux de chrominance.

En l'absence de transcodeur, les images s'afficheront en noir et blanc.

En revanche, entre les standards vidéo PAL européens et le NTSC M, il convient d’exploiter un convertisseur, lequel va compenser le nombre d’images par seconde (25 ou 30) et la résolution image (525 ou 625 lignes). En dehors des très coûteux équipements professionnels « broadcast » (diffusion), un convertisseur PAL/NTSC procure une image de qualité médiocre (effets de saccade, perte de définition, couleurs moins fidèles, bruit de fond…).

De ce fait, les séries ont longtemps été tournées en pellicule 16 ou 35 mm en 24 images par seconde plutôt qu'en vidéo, le matériel de télécinéma et les procédés de pull-down étant particulièrement au point dès l'origine de la télévision.

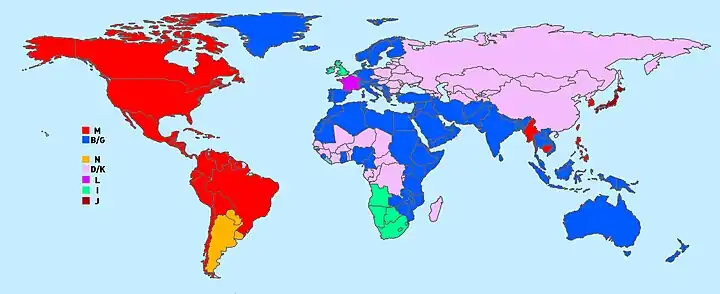

Variantes en télédiffusion et conversion

Les standards vidéos en usage dans les différents pays sont spécifiés par des formulations de type "PAL I", "SECAM L", "NTSC M"... Le premier mot spécifie la méthode de codage de la couleur, et uniquement cela. Tous les autres paramètres (nombre d'image par seconde, nombre de lignes par image, fréquence de la sous-porteuse,...) sont décrits dans le standard référencé par la lettre qui suit.

PAL-N

La variante PAL-N (625 lignes à 50 Hz, Chroma à 3,58 MHz), utilisée en Argentine et Uruguay, utilise le même modèle colorimétrique YDbDr que le SÉCAM au lieu du modèle YUV, mais ce changement est assez mineur et très facile à adapter.

PAL-M

La variante PAL-M existe pour la compatibilité avec le format NTSC. Il est principalement utilisé sur les réseaux de diffusion câbles et satellites analogiques américains et asiatiques. Cette variante n’est utilisée en diffusion hertzienne terrestre analogique qu’au Brésil.

L’idée de l’alternance des deux composantes chromatiques d’une ligne à l’autre est conservée, mais le format de l’image est adapté pour être compatible avec le NTSC : 525 lignes à 60 Hz au lieu de 625 lignes à 50 Hz, et les deux sous-porteuses Y et U/V sont placées aux mêmes fréquences relatives que les deux sous-porteuses I et Q du NTSC.

(le signal Q du NTSC transporte simultanément ses deux composantes colorimétriques sur la même sous-porteuse modulée en amplitude, sans alternance ni ligne à retard, mais en quadrature de phase l’une par rapport à l’autre. C’est son plus gros défaut car la phase est techniquement difficile à détecter et stabiliser précisément, d’autant plus difficile que le signal Q est modulé en amplitude, ce qui est la source des aberrations chromatiques et constants réglages sur les appareils de réception et démodulation NTSC).

PAL-Plus

Cette variante est adaptée au format 16/9. Elle permet de reproduire un signal pour les téléviseurs à écran large respectant l’intégrité des 576 lignes utiles. Cette norme entièrement compatible avec les téléviseurs standards ne peut être reçue qu’avec un décodeur spécifique ou un téléviseur compatible. Elle est de plus aujourd’hui supplantée par la diffusion en numérique d’émissions « anamorphosées » destinée exclusivement aux téléviseurs 16/9. Ce mode de transmission est notamment utilisé par les chaînes publiques et régionales allemandes.

PAL 60 Hz

Uniquement présent en sortie vidéo d’appareils vidéo domestiques (tels que lecteurs DVD, VHS uniquement en lecture, LaserDisc, consoles de jeux vidéo…), ce signal exploite le balayage (synchronisation) du NTSC (525 lignes et 30 images entrelacées par seconde) et la chrominance PAL. Il permet une relative compatibilité des appareils nord-américains et asiatiques avec certains téléviseurs européens. Il permet de stabiliser l'image mais elle reste en noir et blanc. Certains jeux vidéo permettent de choisir ou non l'affichage en 60 Hz.

- La lecture de cassettes VHS NTSC en PAL 60 Hz ne permet pas la copie avec un VHS Européen PAL, ou PAL-SECAM, à cause de la différence de la synchronisation (60 Hz contre 50 Hz, et 525 lignes contre 625 lignes). La copie de ce signal PAL 60 Hz, sur un VHS polystandard forcé en NTSC 4,43 MHz (même fréquence de sous porteuse couleur que le PAL 60 Hz), restituera une image stable 525 lignes 60 Hz, mais, avec des couleurs faussées.

Diffusion de données numériques

Dans les années 1980, l'espace réservé aux signaux de synchronisation est devenu moins utile en raison du perfectionnement de l'électronique des récepteurs, et une petite partie a pu être réutilisée pour le transport de certaines données numériques de type Teletexte (Antiope sur le SECAM).

Supports d'enregistrement

Les DVD encodés pour les normes 625/25 sont souvent désignés comme étant de type « PAL », mais c'est un abus de langage, car il s'agit d'un support numérique, n'ayant conservé aucun des principes de fonctionnement du standard analogique. Le format d'image stocké sur ces disques est de 720 × 576 pixels (le contenu réel en termes de fréquences spatiales pouvant être plus limité du fait de la compression). La méthode recommandée pour connecter de tels lecteurs est d'exploiter les signaux RVB de la prise Péritel. Seul compte alors le format de balayage 625/25, qui est commun au SECAM et aux PALs européens, et donc indépendant de ces standards.

Le Laserdisc est un ancien support analogique (du moins pour ce qui concerne l'image) qui exploite un authentique signal PAL (ou NTSC) pour moduler une porteuse en fréquence dont les arches positives et négatives sont ensuite reportées à la surface du disque sous forme de cuvettes et de plats disposés le long du sillon. La bande passante plus élevée du PAL par rapport au NTSC, associée à celle plus faible du disque (car sa vitesse de rotation est réduite dans le rapport des cadences d'images 25/30), laisse moins de place pour le son. Pour cette raison en PAL, il convient de faire un choix entre son numérique PCM ou analogique FM , alors que les pressages NTSC peuvent exploiter les deux. Les disques NTSC sont également les seuls à proposer (parfois) du son numérique au format AC3 (Dolby Digital). En revanche, les versions PAL offrent un mouvement plus fluide sur les films (pas de 3:2 pulldown), ainsi qu'une durée plus grande due à la rotation plus lente, couplée à un raccourcissement du film dans la proportion de 24/25 (PAL speed-up). La durée d'une face CLV en PAL est de 64 min (contre 60 en NTSC), donc 128 min par disque. Mais du fait du PAL speedup, ce temps permet de stocker 133 min 30 s du film d'origine, contre 120 min en NTSC. Un disque PAL peut donc contenir des films plus longs, avec une meilleure définition et un rendu du mouvement plus proche de l'expérience cinéma. Malgré tout, beaucoup d'utilisateurs considèrent alors que ce sont les versions NTSC qui fournissent les meilleurs pressages.

Les cassettes VHS au format PAL procèdent à un réarrangement du signal mais en conservent le principe. Du fait de leur faible bande passante, cependant, la résolution horizontale est limitée à environ 240 points par ligne (hors améliorations telles que le VHS-HQ, ou le S-VHS). La résolution verticale de 575 lignes (en analogique) est forcément conservée pour assurer la compatibilité. Dans la période finale des magnétoscopes, il est devenu courant d'assurer la compatibilité avec le SECAM en convertissant ce dernier en PAL pour l'enregistrement. Comme pour les Laserdiscs, une cassette physiquement identique permet une durée d'enregistrement un peu plus longue en PAL qu'en NTSC. Concernant les caméscopes, les formats Vidéo 8 mm / Hi8 ne proposent que le PAL. Par contre, le VHS-C supporte également le SECAM.

Quant au spectateur recevant une image PAL par voie hertzienne, il doit généralement se contenter de l'équivalent de 300 à 400 × 575 du fait d'implémentations à bas coût popularisées principalement par les fabricants japonais, et qui ont fini par se généraliser (coupure de la partie haute du spectre luminance partagée avec la couleur). Même en supposant une qualité de réalisation maximale, le PAL I (un des meilleurs) n'aurait pu atteindre que 570 points de résolution horizontale environ (limité en cela par la bande passante de 5,5 MHz attribuée par la norme I).

Exploitation

Les téléviseurs commercialisés depuis 1995 sont compatibles PAL. Dans toute l’Europe, la norme 625/25 est exploitée par ces téléviseurs, les lecteurs ou enregistreurs DVD européens, les jeux vidéo et autres lecteurs DivX, mais c'est finalement rarement sous forme d'un signal au véritable standard PAL. La prise Péritélévision, rendue progressivement obligatoire sur tous ces appareils, offre une entrée par signaux RVB qui est de ce fait indépendante du codage PAL ou SECAM, bien qu'elle comporte aussi des broches dédiées aux signaux composites (qui permettent d'utiliser ces standards au besoin). La diffusion numérique (satellite, câble numérique, TNT, l’ADSL) TV utilise les sources au format 625/25 (SD) exploitées par les chaînes de télévision. Les appareils numériques peuvent intégrer des modulateurs et démodulateurs analogiques PAL (entrée et sortie) pour les rendre compatibles avec les téléviseurs conventionnels.

Dans sa forme télédiffusée, le concurrent SÉCAM n’était plus exploité qu’en diffusion analogique terrestre et a disparu en 2010 en Europe, avec la numérisation complète des émetteurs (TNT).

Coût

Élaboré afin de combiner les avantages respectifs du NTSC et du SÉCAM à une époque où l’industrie électronique ne produit pas en masse, le PAL a été affublé du rétro-acronyme Payer l’Addition de Luxe (le SÉCAM a pour sa part celui de Système Élégant Contre les AMéricains ou celui de Suprême Effort Contre les AMéricains et le NTSC Never Twice the Same Color traduisible en « Jamais deux fois la même couleur »). Au milieu des années 1970, la part de marché du PAL a permis de réduire davantage son coût de revient au détriment du SÉCAM. L’arrivée du lecteur DVD et des offres TV satellitaires en France a obligé à utiliser d'autres modes de connexion que le SECAM sans pour autant recourir systématiquement au PAL (Prise Peritel en RVB, et plus récemment HDMI) l'important étant encore une fois la compatibilité au niveau du balayage en 625/25.

Diffusion

Liste des pays qui utilisent ou ont utilisé le système PAL pour diffuser des chaines de télévision hertzienne. La plupart ont ensuite converti leurs émetteurs à la norme numérique DVB-T.

Afghanistan

Afghanistan Afrique du Sud

Afrique du Sud Albanie

Albanie Allemagne

Allemagne Andorre

Andorre Arabie saoudite

Arabie saoudite Argentine

Argentine Australie

Australie Autriche

Autriche Bangladesh

Bangladesh.svg.png.webp) Belgique

Belgique Birmanie

Birmanie.svg.png.webp) Bolivie

Bolivie Brésil

Brésil Bulgarie

Bulgarie Danemark

Danemark Chine

Chine Corée du Nord

Corée du Nord Croatie

Croatie Chypre

Chypre Égypte

Égypte Émirats arabes unis

Émirats arabes unis Espagne

Espagne Estonie

Estonie Finlande

Finlande France

France Géorgie

Géorgie Grèce

Grèce Hong Kong

Hong Kong Hongrie

Hongrie Islande

Islande Inde

Inde Indonésie

Indonésie Iran

Iran Irak

Irak Irlande

Irlande Israël

Israël Italie

Italie Jordanie

Jordanie Koweït

Koweït Lettonie

Lettonie Liban

Liban Liberia

Liberia Lituanie

Lituanie Luxembourg

Luxembourg Macédoine

Macédoine Malaisie

Malaisie Malte

Malte Maroc

Maroc Nigeria

Nigeria Nouvelle-Zélande

Nouvelle-Zélande Pays-Bas

Pays-Bas Norvège

Norvège Oman

Oman Pakistan

Pakistan Palestine

Palestine Paraguay

Paraguay Pays de Galles

Pays de Galles Philippines

Philippines Pologne

Pologne Portugal

Portugal Qatar

Qatar République tchèque

République tchèque Roumanie

Roumanie Russie

Russie Serbie

Serbie Slovaquie

Slovaquie Soudan

Soudan Suède

Suède Suisse

Suisse Syrie

Syrie Taïwan

Taïwan Thaïlande

Thaïlande Tunisie

Tunisie Turquie

Turquie.svg.png.webp) Royaume-Uni

Royaume-Uni Uruguay

Uruguay Viêt Nam

Viêt Nam

Ainsi que certains autres pays du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Europe.

Notes et références

- (en) A. Ebner, R. Morcom, R. Ochs, U. Riemann, M. Silverberg, R. Storey, F. Vreeswijk et D. Westerkamp, « PALplus-the European system for wide-screen terrestrial TV », sur le site de l'IEEE, (consulté le )