SÉCAM

Le Sécam ou SECAM, acronyme de « séquentiel couleur à mémoire », désigne un standard international de codage couleur du signal vidéo analogique, inventé par l'ingénieur français Henri de France, breveté en 1956 et expérimenté en télédiffusion en décembre 1961 à Paris sur la Tour Eiffel, puis en 1963 sur la deuxième chaîne ORTF et lancé officiellement à l'antenne, à partir de 1967. Ce standard couleur peut être exploité par différents équipements analogiques vidéo tels que caméras, écrans ou téléviseurs, magnétoscopes ou dispositifs d'enregistrement vidéo, micro-ordinateurs et consoles de jeux.

On distingue le standard couleur SÉCAM de la norme de télédiffusion qui lui est associée, symbolisée par une lettre. En France métropolitaine dès le début des années 1960, le SÉCAM est retransmis par la norme L à 625 lignes. En Outremer ou dans d'autres pays, les normes B, G, D et K ou K' exploitent également le standard SÉCAM à partir de la fin des années 1960.

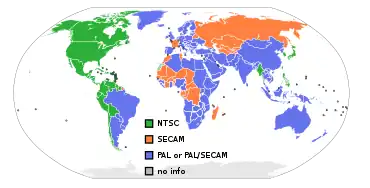

Ce standard couleur est successivement adopté par la France métropolitaine, le Liban, le Luxembourg, la principauté de Monaco, l'ancien Bloc de l'Est (URSS et pays de l'Est) dont République démocratique allemande (Allemagne de l'Est), la France d'outre-mer (DOM et TOM), une partie des pays d'Afrique francophone, l'Iran, l'Égypte, l'Arabie saoudite, la Libye, le Maroc et la Tunisie.

Entre sa conception en 1954 en version « SECAM I », son développement en « SECAM II » en 1961 jusqu'à son exploitation en 1965 en « SECAM III-B », le standard créé en France connaît différentes variantes et évolutions, parmi lesquelles se distingue le « signal d'identification couleur » par ligne qui vient compléter en 1978 puis progressivement remplacer, l'identification couleur par trame, notamment à partir de 1984, avec l'apparition de la chaîne payante Canal+. La plupart des téléviseurs fabriqués avant 1978 ne sont pas compatibles avec l'identification ligne SÉCAM et affichent ainsi une image noir et blanc pour les nouvelles chaînes qui exploitent cette évolution. Pour éviter ce problème, les chaînes historiques nationales continuent d'exploiter en complément, la diffusion en identification trame.

Depuis les années 1960, le standard couleur SÉCAM est exploité par certains équipements et appareils vidéo grand public ou professionnels tels que téléviseurs, vidéoprojecteurs, magnétoscopes, caméras, caméscopes, lecteurs DVD, enregistreurs vidéo numériques, cartes d'acquisition vidéo d'ordinateurs, convertisseurs, transcodeurs, décodeurs / désembrouilleurs, démodulaleurs ou récepteurs de télévision par satellite ou câble, consoles de jeux vidéo, traitements ou effets spéciaux vidéo...

À partir de 2005, le standard SECAM devient progressivement obsolète suite à la transition vers le numérique, à l'abandon de la télédiffusion analogique terrestre, sur les réseaux câblés et le satellite, ainsi qu'avec l'arrêt de la commercialisation des appareils vidéos analogiques comme les magnétoscopes à vidéocassette, des téléviseurs à tube cathodique, de certaines consoles de jeux ou des vidéoprojecteurs, notamment tritubes.

Contexte historique

Depuis l'introduction du format à haute définition 819 lignes en noir et blanc créé par les laboratoires d'Henri de France, la possibilité d'y adjoindre un signal couleur est étudiée et même expérimentée, à partir de 1956. Les laboratoires de la Compagnie Française de Télévision sont à pied d'oeuvre pour développer le standard français. Toutefois, il apparaît rapidement que ce nouveau codage SECAM ne s'adapte pas facilement aux contraintes du 819 lignes, notamment pour des raisons de coûts industriels. Le prix de vente des téléviseurs, émetteurs, caméras, studios, régies, magnétoscopes, etc... en serait considérablement affecté, sans parler de la complexité d'occupation de la bande passante, lors de la retransmission. La norme 625 lignes officiellement adoptée au plan européen, la deuxième chaîne ORTF nationale française lancée en 1963 permet de trancher. En 1963, le standard concurrent allemand n'est encore qu'à l'état de prototype et n'est breveté qu'à la toute fin de l'année.

La bataille de la télévision en couleur

En France dès 1956, les pouvoirs publics entendent favoriser un format couleur qui ne dépende ni des Américains avec le NTSC créé en 1953 et considéré comme imparfait, ni des Allemands, avec leur futur PAL développé par Telefunken encore expérimental, breveté en décembre 1963 puis développé durant les années 1964 et 1965.

Le 30 mars 1956 à Paris, la presse et le Comité consultatif international des télécommunications (CCIT) sont invités par la RTF pour la présentation aux experts du secteur, de plusieurs démonstrations de télévision en couleurs; on note qu'Henri de France y présente pour la première fois son système de télévision à haute définition en couleur à 819 lignes développé avec Radio-Industrie, celui du L.E.P. (Laboratoire d'électronique et de physique) à double balayage et que les ingénieurs insistent sur le fait que ces appareils et dispositifs ne sont encore que des prototypes[alpha 1].

Une forte compétition entre les trois standard couleur s'intensifie pour des motifs politiques, de suprématie industrielle et commerciale.

Pour préserver les marques et fabricants français d'équipement TV, la norme historique E en 819 lignes de la première chaîne française se distingue déjà par sa modulation vidéo positive lors de la retransmission, contraitement aux normes de télédiffusion en noir et blanc M américaine et B/G allemande. Le codage SECAM est censé renforcer cette spécificité qui permet également d'éviter notamment aux téléspectateurs français habitant près des frontières de facilement capter et visionner les émissions des chaînes étrangères en noir et blanc.

Le 25 mai 1956, l'ingénieur français Henri de France dépose un premier brevet du standard SECAM[alpha 2]. Il tente de l'associer à la norme haute définition noir et blanc française en 819 lignes. Mais au cours de l'année 1960, Henri de France abandonne ses développements pour adapter son système SECAM à la haute définition 819 lignes, alors que la deuxième chaîne nationale française adopte officiellement la norme européenne à 625 lignes[alpha 3].

Premières télédiffusions SECAM à partir de 1961

Le 29 avril 1960, la première liaison hertzienne professionnelle en télévision SECAM entre Paris et Londres est réalisée [alpha 2] par les techniciens de la Compagnie française de télévision (CFT), filiale de la société Thomson, qui marque la mise au point fonctionnelle du standard français[alpha 4].

La toute première version « SECAM-I » (Sécam un) opérationnelle est finalisée en 1961, suivie de plusieurs autres évolutions destinées notamment à optimiser la qualité d'image et la fiabilité lors de la télédiffusion.

Le 20 décembre 1961, le premier émetteur 625 lignes au standard SECAM est installé sur la tour Eiffel à Paris et commence à diffuser des émissions expérimentales en couleur[alpha 2].

Le 16 mai 1963, la tour Eiffel permet au puissant émetteur expérimental (100 kilowatts) de la deuxième chaîne RTF, de diffuser un programme en couleur SECAM sur le canal 22 en UHF[alpha 5]. En juillet 1963, la deuxième chaîne RTF encore expérimentale, diffuse pour la première fois en couleur SECAM, plusieurs mires en couleur ainsi que la légendaire photographie du visage souriant de « la Niçoise »[alpha 6].

Le 13 septembre 1963, la RTF procède à une expérimentation publique de télédiffusion en SECAM[alpha 2]. La même année, le « SECAM II » est fixé puis rapidement remplacé en 1964, par le « SECAM III ». À cette occasion, le SECAM est officiellement adopté par la France et l'Union soviétique. Le 12 novembre 1964, plusieurs pays d'Europe expérimentent à la fois les deux standards couleur européens, SECAM et PAL[alpha 2].

En URSS, les techniciens soviétiques développement un format SECAM spécifique « SECAM IV » ou « NIIR » mais qui ne sera jamais exploité. L'acronyme « NIIR » provient du nom de l'institut Nautchno-Issledovatelskiy Institut Radio (Научно-Исследовательский Институт Радио), laboratoire de recherche électronique soviétique. Deux standards distincts sont conçus : le NIIR non linéaire pour lequel un processus comparable à la correction gamma est exploité et le NIIR linéaire ou « SECAM IV », lequel n'exploite pas ce processus.

Le 22 mars 1965, l'URSS adopte officiellement le SECAM français, créant la surprise, la veille d'une conférence internationale à Vienne ou un standard européen de télévision couleur doit en principe être adopté[alpha 7].

Lors de l'Assemblée générale du CCIR de 1965 à Vienne (Autriche), le NTSC et le tout nouveau format PAL sont étudiés face au Sécam.

Le 29 novembre 1965, une liaison vidéo est établie entre Moscou et Paris en couleur au standard SECAM[alpha 2] grâce au satellite soviétique Molnya 1 (éclair en russe) pour échanger les programmes télévisuels entre les deux pays[alpha 7].

Bien que jamais exploité, le standard « SECAM IV » est conjointement présenté par la France et l'URSS, lors de la conférence CCIR d'Oslo en 1966.

.JPG.webp)

Le 28 mai 1966 marque la première retransmission couleurs depuis Paris, retransmise vers la Russie en couleur SECAM grâce au satellite soviétique Molnya 3; l'extrait de la pièce de Théâtre Lucrèce Borgia de Victor Hugo, réalisée par Jean-Roger Cadet[alpha 8].

En 1966, la conférence annuelle du CCIR qui se tient à Oslo ne retient pour l'Europe que les formats Sécam et PAL mais élimine de facto le NTSC. Il n'y aura donc pas de standard couleur unique en Europe mais, en complément de la dizaines de normes de télédiffusion déjà en vigueur, deux concurrents se font face, le Sécam français et le PAL allemand. L'enjeu devient politique et diplomatique pour les gouvernants, notamment français, avec l'intervention directe du président Charles de Gaulle puis de premier ministre et successeur Georges Pompidou. Ce dernier va même jusqu'à s'adresser à ses collègues et collaborateurs pour défendre le Sécam national en ces termes : « Pourquoi ne feraient-ils pas un procès à Telefunken ? » ; Les brevets et secrets industriels du PAL, reprenant une partie des éléments électroniques significatifs du standard Sécam[1].

Plusieurs évolutions du format sont successivement expérimentées en télédiffusion sur la tour Eiffel à parti de 1963, notamment le « SECAM III A » qui est rapidement lui-même remplacé par le « SECAM III B », devenu le format officiellement adopté en 1967.

Le 15 septembre 1967, la deuxième chaîne ORTF française diffuse le premier journal télévisé en couleurs diffusé en Europe[alpha 9].

Lancement commercial en France

Le 1er octobre 1967 à 14h, la deuxième chaîne ORTF diffuse une émission spéciale. On voit un groupe de quatre hommes en costume sombre : le présentateur Georges Gorse, ministre de Information et trois contributeurs au développement du système sont debout dans un studio presque vide. Après un compte-à-rebours partant du nombre 10, à 14 h 15 précises, l'image en noir et blanc est brusquement commutée en couleur; le présentateur déclare : « Et voici la couleur ! ». Après la Télévision centrale soviétique, le CLT, chaîne nationale du Liban devient la troisième chaîne de télévision au monde à diffuser à utiliser le codage SECAM.

Déploiement international

En Europe, la France tente très tôt de convaincre ses voisins britanniques et italiens d'adopter le SECAM. Le Royaume-Uni et l'Italie expérimentent alors le codage avant d'opter pour le PAL. Le SECAM a été adopté par les anciennes colonies françaises et belges d'Afrique, ainsi que par la Grèce, Chypre, certains pays du Moyen-Orient et les pays du bloc de l'Est à l'exception de la Roumanie.

Adapté aux formats vidéo 625 lignes et 25 images/seconde[2], le standard SECAM est historiquement adopté en France métropolitaine puis Outremer, les pays de l’ex-URSS, au Liban, en Afrique francophone, en Iran, en Mongolie et au Levant entre le début des années 1960 et le début des années 2000. Dès lors, il est progressivement remplacé par les signaux numériques. Selon les pays ou zones géographiques, il est véhiculé par une norme de télédiffusion spécifique, désignée par une ou plusieurs lettres : L, L', B/G, D/K ou encore K' ou K1.

Si le SECAM L/L' est historiquement le premier adopté par la France métropolitaine, le Liban, le Luxembourg et Monaco, le SECAM B/G est adopté à partir des années 1970 par l'Iran, l'Égypte, l'Arabie saoudite, la Libye, le Maroc et la Tunisie. Le SECAM D/K est exploité par l'ancien Bloc de l'Est (URSS et pays de l'Est), l'Outremer (DOM et TOM). Le format SECAM K'/K1 est exploité par l'Afrique de l'Ouest et plus généralement, ses pays francophones.

L'adoption du SECAM en Europe de l'Est représente un enjeu d'influence politique au cours de la guerre froide. De plus, pour les ingénieurs et décideurs du bloc soviétique, le SECAM s'avère également plus performant sur les réseaux hertziens, émetteurs, relais et réseaux de télévision par câble, couvrant de très longues distances entre les stations de télévision et les émetteurs.

.jpg.webp)

Lors de la télédiffusion, les spécificités de la modulation codée en PAL peuvent engendrer des variations d'amplitude et de phase, qui n'affectent pas les signaux codés en SECAM. Ainsi en mars 1969, l'Allemagne de l'Est décide d'adopter le SECAM III-B.

Abandon progressif

Après la période de croissance des années 1970, la domination européenne du PAL met un coup d'arrêt aux succès du SECAM. De plus, l'arrivée des téléviseurs bi-standard PAL-SECAM notamment dans les pays de l'Est accélère leur passage au PAL durant les décennies 1980 et 1990. Le SECAM reste exploité notamment en Russie et dans les pays francophones d'Afrique. Entre 1978 et 1995, plusieurs pays parmi lesquels la France, décident de développer une nouvelle norme de télédiffusion. La technologie Mac Paquets, D-MAC puis D2 MAC qui exploitent certaines similitudes du SECAM marquent une évolution, surtout pour la télédiffusion par satellite et via les réseaux câblés. Le format d'image large 16/9, le son numérique et même la Haute Définition sont lancées en 1992, notamment avec la norme HD Mac mais à la même période, la vidéo et la télévision numérique commencent à être développées, ce qui rend rapidement obsolète les normes analogiques. En France puis dans presque tous les pays ayant adopté le SECAM, la norme européenne DVB remplace progressivement la modulation analogique. Pour assurer une transition compatible ascendante et descendante ou avec les décodeurs analogiques et magnétoscopes, le SECAM reste toutefois présent comme signal d'entrée ou de sortie vidéo (vidéocomposite) sur la plupart des téléviseurs et équipements de télévision ou vidéo. Ainsi, certains adaptateurs TNT à la norme DVB-T peuvent générer un signal composite en SECAM, en plus du PAL ou même du NTSC.

Durant la télédiffusion analogique, chaque pays adopte le NTSC, le SECAM ou le PAL.

Dates clés

- 1954 : Début du développement des brevets Sécam par les laboratoires d'Henri de France.

- 1956 : Dépôt du brevet Sécam par Henri de France.

- 1962 : Premiers tests auprès des autorités françaises par les laboratoires d'Henri de France.

- 1963 : Lancement de la deuxième chaîne nationale française RTF à la norme L (625 lignes), en noir et blanc.

- 1964 : Début des tests du Sécam sur un émetteur de la Deuxième chaîne de l'ORTF.

- 1966 : Choix officiel du standard couleur Sécam par l'ORTF.

- 1967 : Lancement officiel des émissions en couleur Sécam, dès le 1er octobre sur la Deuxième chaîne de l'ORTF.

- 1972 : Le , début des émissions de la Troisième chaîne couleur de l'ORTF directement proposée en couleur.

- 1975 : Exploitation du réseau UHF couleur à la norme L Sécam, en décembre 1975 pour TF1.

Toutefois pour la première chaîne, il faut attendre jusqu’en 1980 pour que soit exploité le Sécam dans l’ensemble du pays. Le réseau d’émetteurs en noir et blanc et « haute définition » 819 lignes n’a pas été adapté à la couleurs, pour des motifs de coûts industriels et d’occupation du signal modulé (bande passante des signaux). En parallèle au Sécam diffusé en UHF, TF1 continue toutefois à diffuser son programme en noir et blanc 819 lignes sur le réseau VHF jusqu’en juillet 1983, soit quelques mois à peine avant l'annonce de l’arrivée de Canal+ qui reprend au passage, la plupart des fréquences VHF du tout premier réseau national historique, devenu inutile pour TF1.

- 1977 : Début de diffusion de pages Télétexte Antiope retransmises de manière invisible, dans l'espace de synchronisation du signal vidéo. Pour être visualisées, ces pages Télétexte nécessitent un décodeur Télétexte externe ou intégré au téléviseur ou encore intégré au magnétoscope.

- 1980 : TF1 couvre désormais toute la France en couleur.

- 1983 : l'ancien réseau historique de la première chaîne 819 lignes en noir et blanc est abandonné puis les canaux sont exploités un an plus tard en Sécam identification ligne, par Canal+.

- 1994 : Son NICAM. La norme L (avec Sécam) est la dernière à pouvoir exploiter un son stéréophonique. Alors que les normes américaines et européennes ont pu ajouter la stéréo dès les années 1960 puis les effets Surround à compter du milieu des années 1980, le Sécam doit attendre l’introduction du procédé audio numérique NICAM à partir de 1994. Son extension à l’ensemble des émetteurs français se poursuit jusqu’en 1999.

- 1999 : Tous les émetteurs français exploitent la stéréo NICAM.

- 2011 : Arrêt de l'exploitation de la norme L / Sécam en télédiffusion hertzienne terrestre. Le Sécam est définitivement abandonné le en télédiffusion hertzienne terrestre ; la région Languedoc Roussillon est la dernière région Française à passer au tout numérique. Sur le satellite Atlantic Bird 3, la diffusion en Sécam de France 5, Arte et M6 est supprimée le même jour puis TF1 cesse sa diffusion dans ce standard, sur le même satellite, le , suivi de la chaîne Canal+.

- 2012 : Arrêt le , des retransmissions en Sécam sur Atlantic Bird 3 (TF1 et France 2 ont été remplacés par une boucle vidéo promotionnelle en PAL pour FRANSAT, jusqu'en ). Le standard Sécam survit encore quelques années dans les foyers français grâce aux magnétoscopes analogiques VHS ainsi que sur le continent africain. De fait, les normes numériques deviennent les formats les plus employés par le plus grand nombre de pays au monde.

- 2015 : La norme L/L' et la couleur Sécam, disparaissent définitivement des réseaux cablés français, du fait de l'arrêt total de la diffusion analogique sur ces réseaux.

Principes techniques

Pour des motifs de compatibilité d'équipements, un téléviseur adapté à la réception en noir-et-blanc doit pouvoir restituer les émissions émises exploitant des signaux couleurs et un téléviseur couleurs doit permettre de restituer des émissions diffusées en noir-et-blanc. Les informations supplémentaires spécifiques à la couleur sont donc ajoutées ou combinées avec les signaux en noir-et-blanc.

Le signal noir-et-blanc ou luminance (Y) constitue l'une des deux informations vidéo à exploiter. En complément, deux informations ou deux composantes dites de chrominance sont à retransmettre. Les lettres relatives aux couleurs primaires exploitées par les téléviseurs analogiques ou cathodiques sont : R pour le rouge, V pour le vert (ou G en anglais) et B pour le Bleu. Il a été choisi de transmettre U = constante × (R – Y) et V = constante × (B – Y), car l’information de couleur verte (V ou G) est celle qui est la plus proche de la luminance Y. Le SECAM se distingue des autres standards couleurs sur ce point, par une formule de transmission spécifique.

Nota : R = Red (rouge), G = Green (vert), B = Blue (bleu).

Particularités du NTSC et du PAL

Au standard américain NTSC et au standard allemand PAL, les deux signaux de chrominance (U = constante × (R – Y) et V = constante × (B – Y)) sont transmis simultanément, en modulation de phase et d’amplitude. Ainsi, pour chaque ligne et donc, pour chaque point, on dispose des à la fois informations Y, U et V ; ce qui permet de reconstituer les trois composantes primaires R, G et B.

Spécificités du SECAM

Pour le SECAM, les informations U et V sont transmises alternativement, une ligne sur deux. Ainsi :

- pour une ligne donnée, on dispose des informations Y (le signal noir-et-blanc, transmis pour chaque ligne) et U = constante × (R – Y) ;

- pour la ligne suivante, on dispose des informations Y et V = constante × (B – Y) ;

- et ainsi de suite...

Dans cette formule, le système ne permet pas de restituer les trois composantes R, G et B ou RVB. L’ingéniosité du système consiste donc à retenir, pour une ligne donnée, l’information U ou V manquante sur la ligne précédente. À cet effet, on utilise dans le téléviseur, un composant électronique spécifique dit « ligne à retard » de 64 μs.

Soixante-quatre micro-seconde représente la durée que met le faisceau de l'écran cathodique à parcourir une ligne. Le composant « ligne à retard » mémorise l’information de couleur d’une ligne (U ou V) puis la restitue au moment de la réception de la ligne suivante. Combinées à l’information de couleur de cette nouvelle ligne (respectivement V ou U), ces données complémentaires permet de restituer les trois composantes du vecteur de couleur.

Résolution d'image et modulation

Pour le standard SECAM, la résolution de chrominance (information couleur) est moitié moindre que la résolution en luminance, celle de l’image en noir-et-blanc. En pratique, cette formule fonctionne car l’œil humain présente à peu près les mêmes caractéristiques : il a besoin d'une meilleure résolution en luminance de pour la chrominance. Cette solution visant à diviser par deux, la chrominance est reprise dans les normes numériques de compression et traitement de l'image fixe JPEG ou animée MPEG-1, MPEG-2 et MPEG-4.

Les données de couleur Sécam sont transmises en modulation de fréquence, ce qui garantit lors de la transmission, une meilleure stabilité des couleurs et diminue les artefacts de l’information de couleur présente dans l’image vidéo lorsqu'on utilise un récepteur qui n'affiche que le noir et blanc. La convention détermine que les standards Sécam, PAL et NTSC, exploitent l’espace de couleur YUV. Cette assertion est toutefois inexacte car pour le Sécam, les composantes U et V sont exploitées et mises à l’échelle, ce qui signifie que les trois composantes sont exprimées dans l’espace de couleur YDbDr et non YUV.

En théorie et pour la télédiffusion hertzienne uniquement, le standard SECAM est meilleur ou plus performant que le PAL, en raison de cette consolidation de la chrominance. Cette spécificité permet de mieux distinguer les clairs-obscurs colorés en Sécam, les teintes apparaissent à l'œil nu, plus saturées qu'en standard PAL. En revanche, le SECAM accuse un défaut de cette spécificité car cette saturation peut parfois être légèrement décalée ou « baver » sur de grandes surfaces rouges ou bleues très saturées, surtout lors de la modulation / réception des signaux télédiffusés.

Limites techniques et lacunes

Les détracteurs du SECAM ont parfois souhaité tourner en dérision ses initiales, en accentuant certaines imperfections de cette norme, à travers un ensemble de rétroacronymes tel que « Surtout Éviter la Compatibilité Avec le Monde » ou encore « Système Élégant Contre les AMéricains ». Toutefois, ses concurrents n'y échappent pas non plus : le NTSC donne lieu à une boutade du même genre et où l'acronyme signifie « Never Twice The Same Color » (jamais la même couleur deux fois de suite) et le PAL signifie « Pictures At Last » (enfin des images).

L'identifiant couleurs SECAM : trame / ligne

La donnée qui identifie les données couleurs du standard SECAM peut être présente dans la trame ou dans la ligne d'un signal vidéo composite retransmis par la chaîne de télévision. Cette identification peut être unique ou être simultanée : identifications trame plus ligne, identification trame seule ou identification ligne seule.

Entre 1965 et 1988, l'identification du signal couleur SECAM dans le signal vidéocomposite est exploitée en synchronisation avec les trames du signal vidéo. L'identification trame surnommée par les techniciens identification "bouteilles" en raison de la forme caractéristique affichée sur un oscilloscope. Historiquement, l'identifiant trame SECAM est donc le premier à être implanté dans les téléviseurs et à être exploité par les chaînes de télévision. À partir des années 1970, pour libérer les lignes d’identification trame permettant d'exploiter à la place, des données complémentaires telles que le télétexte, le VPS, le PDC, le sous-titrage et dans le cas de la chaîne cryptée Canal+, certaines données destinées aux décodeurs (contrôle des droits d'accès), le format identification par ligne SECAM est développé.

Durant le milieu des années 1960, lors de l’adoption du SECAM par tous les pays membres de l’OIRT, les chaînes de télévision de ces pays diffusent simultanément, les 2 modes d’identification. En 1967, la France choisit de diffuser la couleur, avec un signal d'identification trame. Les circuits SECAM des téléviseurs exploitent alors obligatoirement ce mode de transmission, jusqu’au .

À partir du , les chaînes de TV françaises optent pour l’identification ligne. Elle devient alors le mode obligatoire de transmission du standard SECAM.

Dès le début des années 1980, le standard SECAM est normalisé en adoptant l'"identification ligne". En 1984, la chaîne payante française Canal+ est la première à n'exploiter que l'identification ligne. Certains téléviseurs datant d’avant 1980 et ne disposant pas de ces circuits privent les abonnés qui les utilisent de visionner la chaîne payante en couleurs. Bien que possédant un abonnement officiel, l'image décodée s'affiche en noir et blanc, en dehors de la période des émissions en clair durant laquelle Canal+ exploite l'ancienne identification par trame.

Entre et , Antenne 2 (devenue France 2) puis TF1 dans leur modulation à la norme L exploitent simultanément les deux identifications couleur. L’organe de régulation (successivement le Ministère de l’information, la Haute Autorité de l’Audiovisuel, la CNCL puis le CSA) contraint les trois premières chaînes françaises à diffuser simultanément ces deux signaux, en raison du considérable parc d’équipements TV couleurs produits antérieurement à et toujours en fonction sur le territoire.

Abandon progressif de l'identification trame

Pour les nouvelles chaînes ainsi que celles transcodées en SECAM sur le câble analogique ou le satellite, l'autorité de régulation ou le CSA n'impose pas les deux signaux ; dans ce pays, les opérateurs sont alors uniquement contraints d’exploiter l’identification ligne ; ils restent toutefois libres de diffuser l’autre signal trame simultanément s'ils le souhaitent.

En France, Canal+ est la première chaîne qui retransmet uniquement l’identification ligne en 1984 lors de ses émissions cryptées. Jusqu'à sa faillite en 1992, La Cinq exploite simultanément les deux signaux. Dès mars 1986, la chaîne musicale TV6 (France) exploite simultanément les deux signaux jusqu’à son arrêt en 1987. M6 exploite simultanément les deux signaux du 1er mars 1987 jusqu’en 2001, exceptés les décrochages locaux qui conservent les deux modes. La chaîne 5e renommée ensuite France 5 exploite simultanément les deux signaux et arrête l'identifiant trame en 1998, pour développer le télétexte et le PDC. Arte France qui partage le temps d’antenne et les canaux de la 5e) exploite simultanément les deux signaux jusqu'en 1998. TF1 et France 2 abandonnent la double identification à l’automne 2005. France 3 supprime l'identification trame en , sur son signal national. Les chaines de TV locales diffusant encore en hertzien analogique, diffusent uniquement avec les salves SECAM d'identification ligne. Télé Monte-Carlo / TMC disponible en analogique SECAM sur le satellite Télécom 2 depuis 1992, ne retransmet que l’identification ligne.

Enregistrement des signaux SECAM en vidéo analogique

Dans le cas de la vidéo destinée au grand public comme la cassette VHS), il existe deux modes de traitement enregistrement/lecture pour signal couleur SECAM.

.jpg.webp)

Le magnétoscope conventionnel SECAM divise l'information couleur par 4 L'information couleurs contenue sur la porteuse modulée est enregistrée à une fréquence inférieure à celle de la porteuse du signal vidéo composite noir et blanc, pour des raisons de qualité et d'économie en bande passante. Le fait d'utiliser la modulation de fréquence pour le signal vidéo, incite les industriels à faire passer la porteuse dans un diviseur de fréquence par 4 et donc, une multiplication par 4 à la restitution. Cette formule permet d'effectuer le traitement avec un matériel bien moins coûteux que la méthode classique utilisée dans les magnétoscopes PAL ou NTSC. Toutefois par conséquent, la qualité du signal couleur restitué à l'écran est sensiblement affectée.

Le magnétoscope de type MESECAM respecte le signal de chrominance SECAM Exploité en Europe de l’Est, au Levant, en Tunisie, au Maroc, en Grèce ou en Suisse romande entre 1978 et 2011, le « Middle-East SECAM » ou MESECAM contourne la restriction de la division par 4 lors de l'enregistrement vidéo. Dans ce système, les circuits électroniques sont au format PAL mais la méthode de conversion de fréquence utilisée pour les enregistrements PAL reste standard. Aucune standardisation internationale du format MESECAM n'est normalisée, du fait que cette formule est basée sur la combinaison d'un magnétoscope PAL exploitant un signal composite SECAM.

Compatibilité PAL/SECAM et format S-Vidéo

Durant les années 1980, les équipements grand public compatibles à la fois avec le SECAM et le PAL deviennent de plus en plus abordables, du fait de l'industrialisation de masse. En France et dans les pays qui ont adopté le SECAM, les téléviseurs, les caméscopes, les magnétoscopes et les consoles de jeux vidéo sont de plus en plus compatibles avec le standard PAL. Ainsi, la nécessité de pouvoir lire des cassettes PAL sur des magnétoscopes SECAM apparaît dès le début des années 1980. Ce besoin se traduit par la commercialisation de magnétoscopes ou lecteurs bi-standards, dès lors que le téléviseur est lui aussi compatible PAL et SECAM. Dans certains pays comme la Suisse, les récepteurs analogiques des magnétoscopes VHS PAL avec MESECAM commercialisés en Suisse Romande sont modifiés d'origine pour être compatibles CCIR B/G. Avec l'évolution du système séparant luminance et chrominance, les magnétoscopes et équipements S-Vidéo, S-VHS ou Hi8 permettent de traiter le problème de l'enregistrement SECAM. De fait, l'appareil est de type PAL et les signaux sont transcodés en SECAM avant et après l'enregistrement. Le format S-Vidéo ou Y/C n'exploite jamais une chrominance SECAM (PAL ou NTSC uniquement).

Utilisation professionnelle de l'enregistrement SECAM

À partir de 1967, les chaînes de télévision et les grandes unités de production exploitent les magnétoscopes à bande professionnels au standard SECAM, grâce à leurs circuits qui respectent le signal chromatique dans son intégrité. Toutefois, essentiellement pour des motifs de coûts de revient et de facilité d'échanges d'images au plan européen, le standard PAL le remplace peu à peu dans la quasi totalité des équipements de production avant la diffusion : caméras, effets spéciaux, régies, magnétoscopes, unités de montage, etc... Seule la partie finale encode le signal en SECAM juste avant qu'il soit véhiculé sur les réseaux hertziens, les relais et les émetteurs.

Le standard SECAM reste présent pour certaines retransmissions par satellite pour sa fonction de relais ainsi que sur les réseaux câblés français jusqu'au début des années 2000. La diffusion hertzienne terreste française en SECAM est définitivement abandonnée en .

Résolution image

Il est possible de définir une équivalence en définition de Y, Db et Dr.

Les trois systèmes commencent par transformer le signal RVB où le R, le V et le B sont analysés en 576 lignes (488 en NTSC et PAL 60).

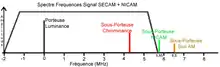

En SECAM, le Y affiche 576 lignes. Le U et le V sont ramenés à 288 lignes où le U provient des lignes paires et le V des lignes impaires. Le Y est modulable en amplitude sur 6 MHz dans un canal 7 MHz pour la norme L, afin de préserver la compatibilité avec les téléviseurs noir et blanc 625 lignes).

Le U et le V sont modulés en fréquence sur ce même canal de manière alternative à respectivement 4,406 25 MHz et 4,25 MHz.

Toutefois en France à partir du milieu des années 1970, la porteuse Y est bridée à l’émission par TDF à 3,6 MHz pour ne pas interférer avec les sous porteuses couleurs.

La durée d’une ligne est de 64 µs dont 52 µs de signal utile. Ainsi, le SECAM est bridé à :

- Y = 3 600 000/25/625*(52/64)*2 ⇒ 374 valeurs discrètes Y par ligne.

U et V sont modulés en fréquence 1 ligne sur 2 respectivement à 4,406 25/2 MHz et 4,25/2 MHz. On a donc :

- U = (4 406 250/2) /25/625*(52/64)*2 ⇒ 229 valeurs discrètes U pour deux lignes.

- V = (4 250 000/2) /25/625*(52/64)*2 ⇒ 221 valeurs discrètes V pour deux lignes.

À titre de comparaison en PAL :

- Y = 4 000 000/25/625*(52/64)*2 ⇒ 416 valeurs Y ligne.

- U = V = (2 570 000/2) /25/625*(52/64)*2 ⇒ 133 valeurs U par ligne, 133 valeurs V par ligne.

et en NTSC :

- Y = (3 200 000)/30/525*(52/64)*2 ⇒ 330

- U = V = (1 500 000)/30/525*(52/64)*2 ⇒ 206

| SECAM | PAL | NTSC | |

|---|---|---|---|

| Y | 374*576 | 416*576 | 330*488 |

| U | 229*288 | 133*576 | 154*488 |

| V | 221*288 | 133*576 | 154*488 |

Avantages/inconvénients des trois systèmes

Les performances des standards couleurs sont directement interdépendantes de la modulation à laquelle ils sont associés. En liaison directe sans modulation (vidéo composite), leurs défauts sont peu ou pas perceptibles.

| Type | Caractéristiques |

|---|---|

| NTSC |

|

| PAL |

|

| SECAM |

|

Notes et références

- Pascal Griset, Georges Pompidou et la modernité. Les tensions de l’innovation, 1962-1974, P.I.E-Peter Lang S.A., Editions Scientifiques Internationales, (ISBN 978-9052013299).

- « IEC 60050 - International Electrotechnical Vocabulary - Details for IEV number 723-08-11 : "SECAM (colour television) system" », sur electropedia.org (consulté le ).

Liens externes

Références bibliographiques

- Chronique 1998, p. 53.

- Chronique 1998, p. 402.

- Chronique 1998, p. 88.

- Chronique 1998, p. 79.

- Chronique 1998, p. 98.

- Chronique 1998, p. 100.

- Chronique 1998, p. 110.

- Chronique 1998, p. 116.

- Chronique 1998, p. 122.

- Raymond Marcillac, Chronique de la télévision, Paris, Editions Chronique, (ISBN 978-2905969767).

Bibliographie

- Les secrets de l’image vidéo, par Philippe Bellaïche, éditions Eyrolles, , (ISBN 2-2121-2284-5)