Palais Massimo des Thermes

Le palais Massimo des Thermes (en italien : palazzo Massimo alle Terme) est un palais du XIXe siècle, situé à Rome, dans le quartier de Castro Pretorio, sur la Piazza dei Cinquecento, près de la gare Termini. Il doit son nom à la famille Massimo, qui en fut propriétaire, et aux thermes de Dioclétien, dont il est voisin.

| Type |

Palazzo, palais, musée archéologique, musée national italien (d), musée historique |

|---|---|

| Fondation | |

| Architecte |

Camillo Pistrucci (d) |

| Surface |

5 109 m2 |

| Occupant |

Musee Palais Massimo alle Terme (d) |

| Patrimonialité |

Bien culturel italien (d) |

| Visiteurs par an |

33 624 () |

| Site web |

| Coordonnées |

41° 54′ 05″ N, 12° 29′ 54″ E |

|---|

Il abrite une partie des collections du Musée national romain.

Historique

Le palais Massimo est bâti sur l'emplacement de l'ancienne villa Peretti-Montalto, propriété du cardinal Felice Peretti, futur Sixte Quint (1585-1590), puis de la famille Negroni. En 1789, il passe à la famille Massimo, qui lui donne son nom actuel. Au XIXe siècle, l'ancienne villa est progressivement détruite. Sur son emplacement, le jésuite Massimiliano Massimo fait bâtir par l'architecte Camillo Pistrucci un nouvel édifice, qui devient un établissement d'enseignement jésuite, fonction qu'il conserve jusqu'en 1960.

En 1960, l'Institut Massimo quitte l'édifice pour s'installer dans le quartier nouveau de l'EUR. En 1981, l'État italien se porte acquéreur du bâtiment et l'annexe au Musée national romain dont les principaux bâtiments se trouvent à proximité, dans les thermes de Dioclétien. Le musée a été inauguré en 1995 et achevé en 1998.

Acheté par l'État italien en 1981, grâce au financement de la loi 92/81 pour la mise en valeur du patrimoine archéologique de Rome, après une restauration par l'architecte Costantino Dardi, le bâtiment abrite depuis 1998 le principal des quatre sièges du Musée national romain, ainsi que les bureaux centraux de la Surintendance spéciale pour l'Archéologie, des Beaux-Arts et du Paysage de Rome.

Collections

Les collections du musée s'étendent sur quatre niveaux[1]. L'accès se fait par le Largo di Villa Peretti.

Le visiteur est accueilli par une statue assise d'Athéna en marbre de Luna, basalte et albâtre rose. Découverte au pied de l'Aventin, l'œuvre est sans doute la statue de culte d'un temple qui se serait trouvé sur cette colline à la fin du Ier siècle av. J.-C. ou au début du Ier siècle apr. J.-C.

Sous-sol

Les cinq salles du sous-sol abritent le Médaillier, qui expose la plus importante collection de monnaies d'Italie (120 000), constituée par la réunion de la collection de médailles du musée Kircher, de celle du numismate Francesco Gnecchi, acquise en 1929, et de celle du roi Victor-Emmanuel III, rachetée par l'État italien en 1946. Elle est riche de nombreuses monnaies romaines du début de l'époque républicaine et couvre les périodes impériale, médiévale et contemporaine.

Sont également exposés une collection de bijoux féminins romains, et trois sceptres impériaux.

Monnaie de Basiliscus (475-476)

Monnaie de Basiliscus (475-476) Épingle à cheveux ornée de bustes, IVe siècle.

Épingle à cheveux ornée de bustes, IVe siècle. Insigne impérial en bronze et verre teinté.

Insigne impérial en bronze et verre teinté.%252C_I_sec_ac..JPG.webp)

.JPG.webp) Bulle en or

Bulle en or

Rez-de-chaussée

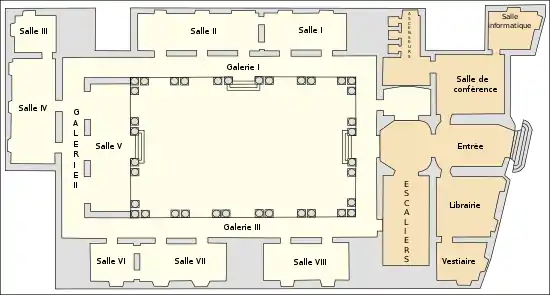

Le rez-de-chaussée comprend huit salles et trois galeries, disposées autour de la cour centrale, qui exposent principalement :

- Galerie et salle 1 : des portraits et objets de l'époque républicaine ;

- Salles 4 et 5 : des portraits des membres de la dynastie julio-claudienne ;

- Galerie 3 et salles 6 à 8 : des œuvres originales grecques et hellénistiques.

Galerie 1 (rez-de-chaussée)

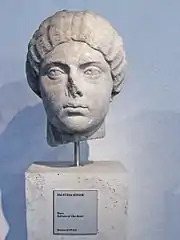

La première galerie, à droite de l'entrée, présente des portraits romains de la période républicaine. L'un des plus remarquables représente une vieille femme portant un chignon, exemple caractéristique du « réalisme presque impitoyable du portrait à la fin du Ier siècle av. J.-C.[2]. »

Elle comprend également une mosaïque de sol à emblema représentant l'enlèvement du jeune Hylas par les nymphes et provenant du triclinium d'une villa située le long de la Via Labicana, dans les environs de Tor Bella Monaca (it).

.jpg.webp)

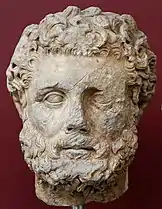

.jpg.webp) Portrait d'homme, -75/-50, Palestrina.

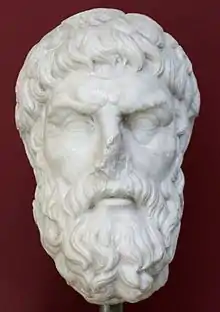

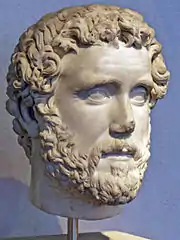

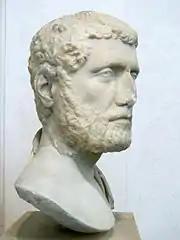

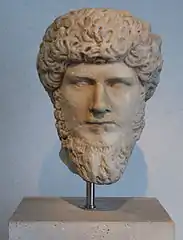

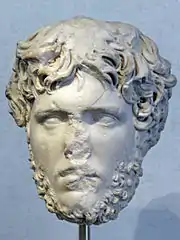

Portrait d'homme, -75/-50, Palestrina..jpg.webp) Portrait d'un homme barbu

Portrait d'un homme barbu.jpg.webp) Portrait d'un jeune homme barbu

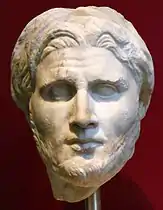

Portrait d'un jeune homme barbu.jpg.webp) Portrait d'un homme d'âge moyen

Portrait d'un homme d'âge moyen Portrait d'un homme, vers -40.

Portrait d'un homme, vers -40..jpg.webp) Portrait d'un homme. Fin du Ier siècle av. J.-C.

Portrait d'un homme. Fin du Ier siècle av. J.-C. Portrait d'un homme. Nemi, marbre de Luni, -30.

Portrait d'un homme. Nemi, marbre de Luni, -30. Portrait d'un homme. Seconde moitié du Ier siècle av. J.-C.

Portrait d'un homme. Seconde moitié du Ier siècle av. J.-C..jpg.webp) Portrait d'une femme âgée

Portrait d'une femme âgée.jpg.webp) Portrait d'une jeune femme

Portrait d'une jeune femme.jpg.webp) Portrait d'une jeune fille

Portrait d'une jeune fille.jpg.webp) Portrait d'une jeune femme

Portrait d'une jeune femme.jpg.webp) Portrait d'une jeune femme

Portrait d'une jeune femme

Salle 1 (rez-de-chaussée)

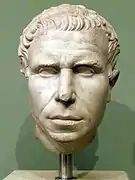

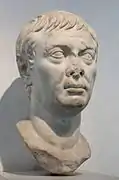

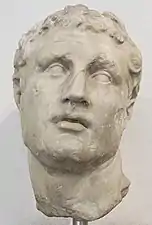

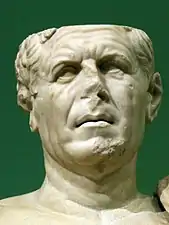

La salle 1 est consacrée aux portraits des membres de la classe dirigeante romaine, de Sylla à Jules César. Certains s'inscrivent dans la tradition étrusco-italique, d'autres témoignent de l'influence du portrait hellénistique. L'œuvre phare de la salle est la statue dite du « général de Tivoli », découverte dans les ruines du temple d'Hercule Victor à Tivoli. Datée de 75-50 av. J.-C., elle associe le portrait réaliste d'un homme d'âge mûr et un corps idéalisé à la grecque.

Portrait identifié comme Lucius Æmilius Paullus Macedonicus ou Titus Quinctius Flamininus.

Portrait identifié comme Lucius Æmilius Paullus Macedonicus ou Titus Quinctius Flamininus. Tête du général de Tivoli

Tête du général de Tivoli

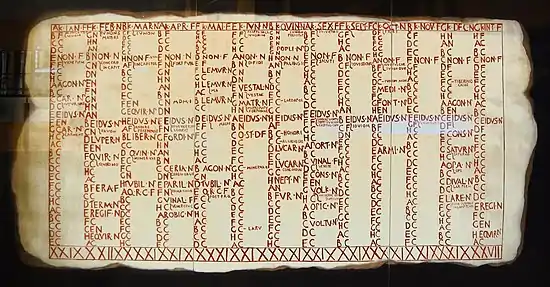

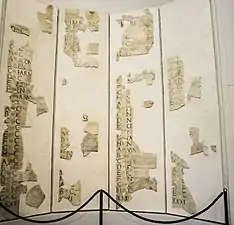

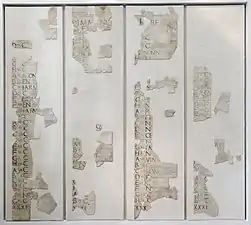

Près de l'entrée se trouvent les Fasti Antiates maiores ou Fastes d'Antium, seul calendrier républicain conservé, trouvé dans les ruines de la villa de Néron à Anzio. Daté de l'époque de Sylla, ce calendrier pré-julien comporte douze mois, ainsi qu'un mois intercalaire placé après la fête des Terminalia ; il présente également une liste des consuls et des censeurs de 173 à

.jpg.webp) Fragments assemblés des Fasti Antiates

Fragments assemblés des Fasti Antiates Reconstitution des fragments des Fasti Antiates

Reconstitution des fragments des Fasti Antiates Restitution des Fasti Antiates (exposée à Saragosse).

Restitution des Fasti Antiates (exposée à Saragosse).

Salle 2 (rez-de-chaussée)

La salle 2 présente également des portraits romains, cette fois de la deuxième moitié du Ier siècle de notre ère — de César à Auguste. À l'extrémité de la pièce se trouvent les Fasti Prænestini (it), calendrier des fêtes romaines daté de 6-9 ap. J.-C., gravé dans le marbre, provenant du forum de Préneste (actuelle Palestrina).

Les Fasti Praenestini

Les Fasti Praenestini Les Fasti Praenestini

Les Fasti Praenestini.jpg.webp) Détail des Fasti Praenestini

Détail des Fasti Praenestini

Galerie 2 (rez-de-chaussée)

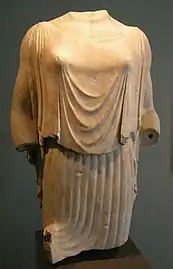

La deuxième galerie, située sur le côté de la cour opposé à l'entrée, est consacrée au culte impérial. Elle contient la statue acéphale d'un empereur d'époque Antonine en tenue militaire et deux inscriptions — une dédicace aux Lares Augusti inscrite sur la façade d'un autel et une dédicace à Auguste, inscrite sur un autre autel.

Statue acéphale d'un empereur

Statue acéphale d'un empereur Détail de la cuirasse musculaire de la statue acéphale.

Détail de la cuirasse musculaire de la statue acéphale.

Salle 3 (rez-de-chaussée)

La salle 3 abrite des expositions temporaires.

Salle 4 (rez-de-chaussée)

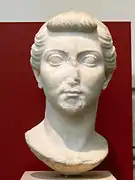

La salle 4 est consacrée aux portraits sous la dynastie julio-claudienne. La plupart représentent des membres de la famille : Octave jeune, sa sœur Octavie et son épouse Livia, ses successeurs présomptifs Germanicus et Drusus, ainsi que Tibère et Caligula. Ils sont entourés de portraits d'anonymes qui témoignent de l'influence de la portraiture impériale sur celle des citoyens privés. Enfin, la salle contient des bases inscrites de statues de la famille impériale.

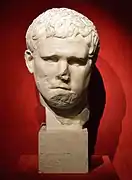

Marcus Vipsanius Agrippa (-63 à -12), bras droit droit d'Auguste avant de devenir son gendre.

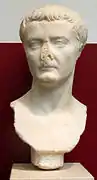

Marcus Vipsanius Agrippa (-63 à -12), bras droit droit d'Auguste avant de devenir son gendre. Tibère jeune (-42 à 37)

Tibère jeune (-42 à 37) Germanicus (-15 à 19), successeur désigné de Tibère

Germanicus (-15 à 19), successeur désigné de Tibère Julius Caesar Drusus (-13 à 23), fils de Tibère.

Julius Caesar Drusus (-13 à 23), fils de Tibère. Agrippa Postumus (-12 à 14), fils d'Agrippa et Julie (fille d'Auguste)

Agrippa Postumus (-12 à 14), fils d'Agrippa et Julie (fille d'Auguste) Caligula (12 à 41)

Caligula (12 à 41)

Octavie la Jeune (69 à 11)

Octavie la Jeune (69 à 11)

Autre portrait de Livie

Autre portrait de Livie Agrippine la Jeune (15 à 59)

Agrippine la Jeune (15 à 59)

Claudia Octavia (40 à 62)

Claudia Octavia (40 à 62)

Salle 5 (rez-de-chaussée)

La salle 5 illustre l'idéologie augustéenne du pouvoir. Son œuvre phare est une statue d'Auguste en pontifex maximus, c'est-à-dire le titre le plus élevé de la religion romaine. Retrouvée en 1910 dans les ruines d'une villa près de la Via Labicana, la statue est parfaitement conservée, à l'exception des deux mains[3]. La tête, en marbre grec, a été sculptée à part : la pratique, courante à l'époque, permet de sculpter en série des portraits impériaux qui sont ensuite ajustés à un corps montrant l'empereur dans l'un de ses rôles-types[4]. Ici toutefois, l'ajustement parfait du voile, sur la tête, avec le reste de la toge montre que cette pratique est plutôt liée à une organisation d'ateliers où les visages sont sculptés par les meilleurs artisans, alors que le reste du corps est confié à de moins expérimentés. L'empereur est représenté âgé d'une quarantaine d'années environ, tête couverte, vêtu de la toge et chaussé des calcei patricii (bottes réservées aux patriciens), avançant le bras pour verser une libation ; une capsa (étui pour documents officiels) gît à ses pieds. Le visage d'Auguste est empreint de calme et de gravité ; ce portrait, qualifié au moment de sa découverte de « meilleur portrait sculpté d'Auguste jamais mis au jour », a été réalisé en , lorsque Auguste, après la mort de Lépide, précédent Pontifex maximus, put enfin accéder à la magistrature religieuse suprême.

- Statue d'Auguste de la Via Labicana

Détails du visage

Détails du visage Détails du buste

Détails du buste Détails de la toge

Détails de la toge Détails de la base

Détails de la base

La salle 5 abrite également la frise historique de la basilique Émilienne (it) du Forum romain, dont il a été retrouvé de nombreux fragments lors de diverses fouilles. La frise, qui mesure 0,76 m de haut, est un exemple précoce de l'arrivée de modèles hellénistiques dans le contexte de l’art romain. La datation de la frise est controversée, allant de l'époque de Sylla à celle d'Auguste[5].

La frise, qui mesurait à l'origine plus de 100 m, montrait toute l'histoire romaine depuis les débuts[5].

- Frise historique de la basilique Émilienne

Fondation d'une cité, probablement Rome, en présence de sa personnification féminine[6].

Fondation d'une cité, probablement Rome, en présence de sa personnification féminine[6].

La salle contient également des fresques provenant d'une tombe de l'Esquilin, représentant des légendes liées aux origines de Rome : la guerre entre les Troyens et les Rutules, la bataille livrée par Énée contre les Étrusques de Mézence sur les bords du fleuve Numicus, la fondation de Lavinium et d'Albe la Longue, la consécration de Rhéa Silvia comme vestale, sa rencontre avec Mars, son emprisonnement et l'exposition de ses fils, Romulus et Rémus, sur les bords du Tibre.

Les mêmes thèmes se retrouvent sur un autel provenant de la Place des Corporations à Ostie, daté du règne de Trajan et remployé sous le règne d'Hadrien comme base pour une statue du dieu Sylvanus. Le panneau principal représente les noces de Mars, père de Romulus et Rémus, et Vénus, mère d'Énée, fondateur mythique de la gens Iulia. La façade postérieure montre la lupercale, c'est-à-dire Romulus et Rémus nourris par la louve, entourés par des représentations du Tibre et du Palatin.

- Autel de Mars et Vénus, provenant d'Ostie.

Autel de Mars et Vénus, provenant d'Ostie.

Autel de Mars et Vénus, provenant d'Ostie. Fondation de Rome, avec la louve, Romulus et Rémus.

Fondation de Rome, avec la louve, Romulus et Rémus. Amours jouant avec les armes de Mars.

Amours jouant avec les armes de Mars. Amours jouant avec le char de Vénus.

Amours jouant avec le char de Vénus.

Galerie 3 (rez-de-chaussée)

- Portraits de grands hommes grecs

La troisième galerie, située à gauche de l'entrée, rassemble des copies romaines de portraits de grands hommes grecs : Solon, Hérodote, Socrate, Philippe II de Macédoine ou Alexandre le Grand. Ces bustes ornaient des bibliothèques, des gymnases, mais aussi des demeures privées ; ils témoignent de l'influence de la culture et de l'iconographie grecque sur celles de Rome.

Buste d'un pugiliste, copie d'un bronze grec du IVe siècle av. J.-C..

Buste d'un pugiliste, copie d'un bronze grec du IVe siècle av. J.-C...JPG.webp) Tête de Socrate

Tête de Socrate

.JPG.webp) Buste d'Hérodote

Buste d'Hérodote Le poète Diphile

Le poète Diphile.jpg.webp)

_.jpg.webp) Tête d'Alexandre le Grand, provenant de Tivoli.

Tête d'Alexandre le Grand, provenant de Tivoli..jpg.webp) Buste d'un stratège

Buste d'un stratège

- Mosaïque du chat et des deux canards

Sur l'un des murs du corridor se trouve également une mosaïque de sol de la fin de l'époque républicaine provenant d'une villa de la région de Cecchignola, à proximité de la Via Ardeatina. L’emblema central représente, dans son registre supérieur, un chat emportant le cadavre d'un oiseau et dans son registre supérieur, un couple de canards dont l'un tient une fleur de lotus dans son bec. La composition se retrouve également dans une mosaïque de la Maison du Faune à Pompéi[7], une autre provenant d'Ampurias[8] et une troisième, aujourd'hui au Vatican[9] - [10]. La scène du chat est en fait la copie d'une statue provenant de Damanhur en Égypte[11], tandis que la scène des canards est une adaptation d'un thème nilotique — terme par lequel on désigne les scènes, particulièrement prisées à l'époque hellénistique, représentant des animaux dans le cadre de la vallée du Nil[10].

Salle 6 (rez-de-chaussée)

Cette salle accueille des œuvres provenant des Horti Sallustiani, sur l'actuel Pincio. Propriété de Jules César, puis de l'historien Salluste, ces jardins abritaient de nombreuses statues grecques originales, ramenées après les campagnes romaines en Grande Grèce et en Grèce. Des premières fouilles, au XVIIe siècle, avaient permis de découvrir des chefs-d'œuvre comme le controversé trône Ludovisi et le Gaulois Ludovisi, aujourd'hui au Palais Altemps, ou encore le vase Borghèse et le Faune à l'enfant aujourd'hui au musée du Louvre.

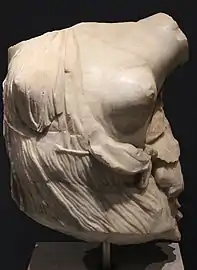

- Niobide blessée

En 1906, une statue de jeune fille blessée est mise au jour sur une propriété de la Banca Commerciale Italiana ; celle-ci en fait don, par la suite, à l'État italien qui la confie au Musée national romain[12]. L'œuvre, datée du premier classicisme, appartient à un groupe représentant les enfants de Niobé massacrés par Apollon et Athéna, qui ornait probablement le fronton d'un temple grec – peut-être celui d'Apollon Daphnephoros à Érétrie, en Eubée[5].

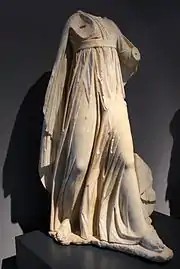

- Péplophoros

Une statue originale incomplète de Péplophoros représente une jeune fille portant le péplum, lourd costume féminin dorique qui s'est développé en Grèce à partir de -480. La statue a été découverte sous la Piazza Barberini[13].

- Pédagogue

Non loin de là se trouvait la statue dite du « Pédagogue », accompagnateur des enfants de Niobé (Horti Sallustiani, 1840). Il ne s'agit pas cette fois d'un original, mais d'une réplique de l'époque d'Hadrien d'un type dont d'autres exemplaires figurent à la Ny Carlsberg Glyptotek, aux Offices et au Louvre[14]. La statue du Pédagogue a été récemment transférée en salle 8 du premier étage.

- Groupe des enfants de Niobé

Niobide blessée

Niobide blessée « Péplophoros » : jeune fille vêtue d'un péplum, -470.

« Péplophoros » : jeune fille vêtue d'un péplum, -470. Pédagogue du groupe des enfants de Niobé

Pédagogue du groupe des enfants de Niobé

Salle 7 (rez-de-chaussée)

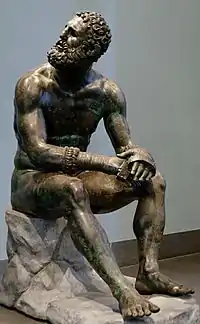

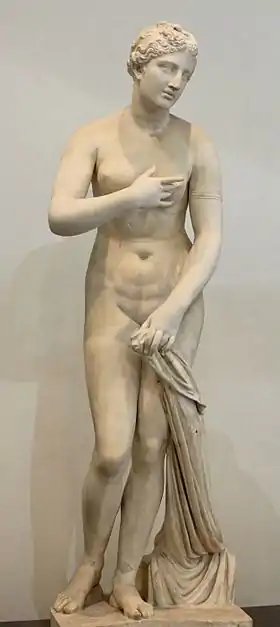

La salle 7 accueille les statues de bronze du Pugiliste des Thermes et du Prince hellénistique, précédemment exposées dans la salle de l'Octogone des Thermes de Dioclétien.

La statue du Pugiliste des thermes est une sculpture grecque datée de la seconde moitié du IVe siècle av. J.-C., attribuée à Lysippe où à son cercle immédiat.

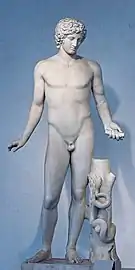

La statue du Prince hellénistique représente un jeune homme nu tenant une lance de la main gauche. Elle a été découverte au Quirinal et provient plus probablement d'une résidence privée que des thermes de Constantin. Elle peut représenter un prince de Pergame, un membre de la nobilitas romaine ou un général victorieux, peut-être romain, ayant combattu sous la protection d'Hercule, comme semble l'indiquer la posture de la statue.

- Le Pugiliste des Thermes

.JPG.webp) Détail du visage du Pugiliste des Thermes

Détail du visage du Pugiliste des Thermes

Salle 8 (rez-de-chaussée)

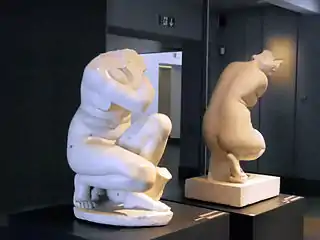

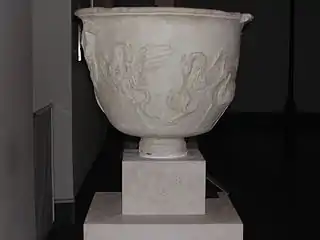

Enfin, la salle 8 regroupe des œuvres du style dit « néo-attique », c'est-à-dire des œuvres d'artistes grecs travaillant pour des clients romains selon les styles classique ou hellénistique. L'une de ses œuvres phare est une statue d'Aphrodite qui dérive de l'Aphrodite de Cnide de Praxitèle et qui porte la signature « œuvre de Ménophantos, d'après l'Aphrodite de Troade[15] ». Elle est le seul exemple connu de sculpteur reconnaissant que son œuvre est une copie[16]. La salle comprend également des sculptures décoratives, comme une base ornée de ménades dansantes, appartenant à l'ancienne collection Sciarra, ou encore un bassin orné de tritons et de néréides.

Une autre sculpture intéressante est un grand bassin en marbre pentélique, soutenu par des pattes de bêtes sauvages. Il a été trouvé au Lungotevere in Sassia, dans la zone des Horti Agrippinae. Il devait faire partie d'une fontaine monumentale. Le bassin est orné d'un Éros sur un cygne ailé et de plusieurs groupes de Néréides et de Centaures marins portant les armes d'Achille. Les figures, de style hellénistique tardif, peuvent être datées des premières décennies du Ier siècle av. J.-C.[13].

Premier étage

Le premier étage comprend quatorze salles et deux galeries.

Il expose :

- Salle 2 : une tête d'Antinoüs couronné provenant du sanctuaire de la Grande Mère à Ostia Antica ;

- Salle 5 : l'Apollon d'Anzio, copie romaine d'un original de l'école de Praxitèle ;

- Salle 6 : l’Apollon du Tibre, copie romaine d'un original du premier classicisme, marqué par l'influence de Phidias et Calamis ;

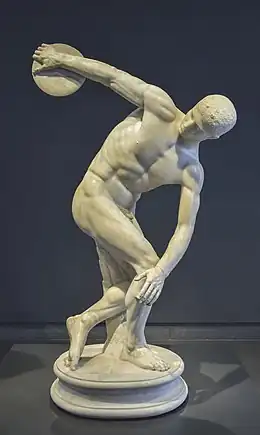

- Salle 6 : le Discobole Lancellotti, l'une des meilleures copies du célèbre bronze de Myron ;

- Salle 7 : un Hermaphrodite endormi, copie de l'original hellénistique dont d'autres répliques sont conservées au musée du Louvre et à la galerie Borghèse ;

- Salle 8 : une base représentant des ménades dansant, issue de la collection Sciarra.

Salle 1 (premier étage)

Selon le phénomène déjà observé au rez-de-chaussée à propos des julio-claudiens, les empereurs des dynasties suivantes ont utilisé les moyens de l’iconographie pour affirmer leur pouvoir[17].

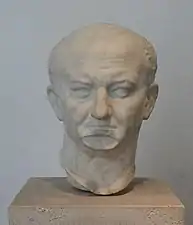

Dans la salle 1 sont présentées des œuvres consacrées à l'image des empereurs Flaviens (69-96 après JC) : de Vespasien, de ses fils Titus et Domitien, puis de Nerva (96-98), qui a instauré un mode de succession des empereurs par adoption (96-192). Parmi ces portraits, l'un des plus remarquables est celui de Vespasien, trouvé dans le Tibre.

- De Vespasien à Nerva

.jpg.webp) Tête de Vespasien avec couronne civique, de Minturnae.

Tête de Vespasien avec couronne civique, de Minturnae.

Salle 2 (premier étage)

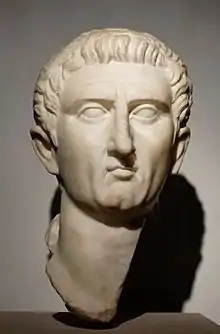

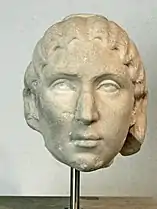

La salle 2 est consacrée aux deux empereurs Trajan (98-117) et Hadrien (117-138).

Une des statues montre Trajan représenté en Hercule, portant la peau de lion (et probablement aussi une massue). La couronne de branches de pin se rapporte à une autre divinité, Sylvanus, dieu tutélaire des forêts[19]. Une série de portraits est dédiée à Plotina, épouse de Trajan.

Hadrien, reconnaissable à ses boucles et sa barbe[20] se trouve en compagnie de son épouse Vibia Aurelia Sabina[21], et de son favori, le bel Antinoüs, représenté en prêtre de la Magna Mater[19] - [22].

- Trajan

.jpg.webp)

Trajan en lorica

Trajan en lorica Plotine, épouse de Trajan[19]

Plotine, épouse de Trajan[19]

Salle 3 (premier étage)

La salle 3 est entièrement consacrée aux images et à la célébration d'Antonin le Pieux, dont le règne fut une période de paix pour l'Empire romain, de 138 à 161.

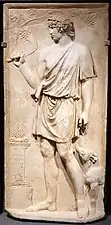

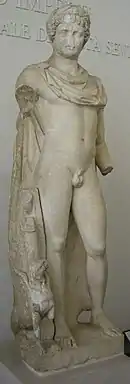

Deux portraits de l'empereur sont exposés, l'un provenant de Formia, l'autre de Terracina[19] - [24], qui donne une image héroïque de l'empereur qui apparaît nu, vêtu d'une cape nouée à l'épaule gauche, tandis que son bras droit est appuyé sur une lance[19] - [24].

Les figures féminines, comme la statue de Faustine la Jeune[25], fille d'Antonin le Pieux et épouse de Marc Aurèle, sont montrées comme des modèles de dévotion à leur princeps[26].

- Antonin le Pieux

Portrait d'Antonin le Pieux

Portrait d'Antonin le Pieux Statue d'Antonin le Pieux en héros, de Terracina, 1,74 m.

Statue d'Antonin le Pieux en héros, de Terracina, 1,74 m. Statue de Faustine la Jeune, du palais Sciarra, 1,95 m.

Statue de Faustine la Jeune, du palais Sciarra, 1,95 m. Portrait d'un philosophe de l'époque d'Hadrien ou d'Antonin, du Tibre.

Portrait d'un philosophe de l'époque d'Hadrien ou d'Antonin, du Tibre.

Dans cette salle se trouvent également deux panneaux appartenant à la décoration de l'Hadrianeum (ou temple d'Hadrien) dédiés par Antonin le Pieux en 145[26] - [27]. Les deux panneaux, de 1,64 m × 1,44 m, représentent chacun une personnification féminine d'une province romaine : l'une est une Amazone, tenant une épée courbe, qui pourrait représenter la Thrace ; l'autre, portant un diadème en rosette, représente peut-être l'Égypte[26]. Ils ont été découverts lors des fouilles menées sous le pape Alexandre VII (1655-1667) et sont issus de la collection du palais Odescalchi[27].

- Panneaux du temple d'Hadrien

Relief de l'Égypte (province romaine)

Relief de l'Égypte (province romaine) Relief de la Thrace (province romaine)

Relief de la Thrace (province romaine)

Salle 4 (premier étage)

La salle 4 regroupe les bustes et les statues de Marc Aurèle (règne 161-180), de son frère adoptif Lucius Verus (161-169) et de son fils Commode (180-192). On trouve également une statue d'Annia Aurelia Galeria Lucilla, fille de Marc Aurèle, et une série de portraits des trois empereurs, ainsi que deux portraits privés de philosophes barbus. Les portraits de l'époque voient apparaître des coiffures à volutes volumineuses et à longue barbe, où domine le travail au trépan. Le portrait de Crispina, épouse de Commode, montre également les changements de coiffure à la fin du IIe siècle[26].

- Famille de Marc Aurèle

Lucius Verus jeune[26]

Lucius Verus jeune[26] Faustine la Jeune, femme de Marc Aurèle et mère de Commode (Villa Altieri, Rome)[26]

Faustine la Jeune, femme de Marc Aurèle et mère de Commode (Villa Altieri, Rome)[26] Annia Aurelia Galeria Lucilla, fille de Marc Aurèle[26]

Annia Aurelia Galeria Lucilla, fille de Marc Aurèle[26]

Commode d'Albano[26]

Commode d'Albano[26] Bruttia Crispina, femme de Commode[26]

Bruttia Crispina, femme de Commode[26]

Salle 5 (premier étage)

La salle 6 présente des copies et de retouches d’originaux grecs, provenant de résidences impériales comme les villas de Néron à Subiaco et à Anzio, ou la villa Hadriana, où elles recréaient des environnements de style hellénistique :

- l'Éphèbe acéphale de Subiaco, dans lequel revient le thème de l'assassinat des Niobides ;

- la Jeune fille d'Anzio, en marbre de Paros et du Pentélique, œuvre grecque, vers -250/-230 ;

- de même provenance, un Apollon jeune et presque féminin, un Hermès et une Amazone combattant un guerrier celte[28] - [29].

De la villa Hadriana sont issues :

- une statue de Dionysos et une d’Athéna (copie d’un original en bronze du IVe siècle av. J.-C.), une danseuse issue d’un original hellénistique[28] - [30] ;

- un cratère en marbre orné de grues et de serpents[31] ;

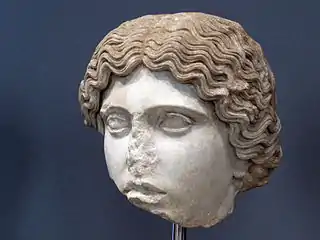

- une tête d’Amazone[32] ;

- deux copies de l’Aphrodite accroupie de Doidalsas de Bithynie (milieu du IIIe siècle av. J.-C.) : l'une en marbre de Paros, trouvée via Palermo, près du palais du Viminal, à l'origine avec Éros et le cygne (copie du milieu du IIe siècle) ; l'autre, des thermes de la villa Hadriana, en marbre pentélique, copie de l'époque d'Hadrien[33] - [34].

Les deux copies de l'Aphrodite accroupie de Doidalsas : à gauche, de la via Palermo et à droite, des thermes de la villa Hadriana[33] - [34].

Les deux copies de l'Aphrodite accroupie de Doidalsas : à gauche, de la via Palermo et à droite, des thermes de la villa Hadriana[33] - [34]. Éphèbe acéphale de Subiaco[28]

Éphèbe acéphale de Subiaco[28] La Jeune fille d'Anzio[28]

La Jeune fille d'Anzio[28]

Combat d'une Amazone contre un guerrier celte, d'Anzio, époque antonine[28].

Combat d'une Amazone contre un guerrier celte, d'Anzio, époque antonine[28].%252C_from_the_portico_of_the_Triclinium_of_the_Three_Exedras_at_Hadrian's_Villa%252C_117_-_138_AD%252C_Palazzo_Massimo_alle_Terme%252C_Rome_(22573628774).jpg.webp)

_-_Museo_Massimo.JPG.webp)

_-_Museo_Massimo_(PMT_156).JPG.webp) Dionysos, de la villa Hadriana[28]

Dionysos, de la villa Hadriana[28].jpg.webp)

Cratère en marbre orné d'une grue et de serpents[31]

Cratère en marbre orné d'une grue et de serpents[31] Détail du même cratère[31]

Détail du même cratère[31]

.jpg.webp) Hypnos de la villa Hadriana

Hypnos de la villa Hadriana Tête féminine à diadème, de la villa Hadriana[29]

Tête féminine à diadème, de la villa Hadriana[29].jpg.webp) Antinoüs, de la villa Hadriana.

Antinoüs, de la villa Hadriana.

Salle 6 (premier étage)

La salle 6 présente différentes versions du Discobole de Myron et d'autres copies romaines de statues d'athlètes grecs.

Au centre de la pièce se trouvent deux copies romaines de l'ère d'Hadrien du Discobole de Myron (-Ve siècle av. J.-C.) : le Discobole Lancellotti (it), issu des fouilles de l'Esquilin de 1781[36], marbre, H. 1,55 m, copie romaine, vers 120 (original : ), et le Discobole de Castelporziano (it), acéphale[37]. On y trouve aussi l'athlète de Monteverdi[38], deux têtes d'Apollon lycien du type de Praxitèle[39], et d'autres statues d'athlètes, dont une tête de Lysippe et un torse, copie d'un original de l'école de Polyclète[33].

.jpg.webp) Discobole de Castelporziano

Discobole de Castelporziano.JPG.webp)

Jeune athlète, type Monteverdi

Jeune athlète, type Monteverdi Tête d'Apollon, du type de l'Apollon lycien de Praxitèle.

Tête d'Apollon, du type de l'Apollon lycien de Praxitèle.

Salle 7 (premier étage)

Dans la salle 7 sont exposées des sculptures d'inspiration mythologique, provenant de villas appartenant à des particuliers. Pour la plupart, ce sont des copies d'œuvres hellénistiques, collectionnées par de riches propriétaires pour leur attrait et exprimant le plus souvent la douceur et la joie de vivre, comme :

- l’Acrobate africain[33];

- le Satyre flûtiste ;

- l’Apollon de Castelporziano (marbre, 1,70 m), représenté nu[40] ;

- un autre Apollon citharède[41] ;

- une statue acéphale d’Artémis armée d’un carquois (de la villa des Quintili)[42] ;

- le Dionysos Sardanapale (de la Via Appia, probablement d'après un original de la fin du IVe siècle av. J.-C.)[43] - [44] ;

- le jeune homme en bronze provenant des rives du Tibre (de l'époque d'Hadrien, inspiré par des modèles du IVe siècle av. J.-C.)[44] - [45] ;

- une Athéna, un Pan, une Aphrodite accroupie (copie en marbre du bronze original de Doidalsas) ;

- l’Éros archer de Lysippe (1,20 m, de la villa dei Quintili sur la Via Appia[46]) ;

- un autre Éros archer (du Lungotevere in Sassia, copie du IIe siècle, d'après Lysippe)[29],

- Thétis avec un Triton, copie romaine d'un original du IIe siècle av. J.-C.[47] et, pour finir, copie romaine du fameux Hermaphrodite endormi[33].

Acrobate africain

Acrobate africain Artémis acéphale

Artémis acéphale Apollon de Castelporziano

Apollon de Castelporziano Apollon citharède

Apollon citharède Éros archer de Lysippe

Éros archer de Lysippe Éros archer (du Lungotevere in Sassia)

Éros archer (du Lungotevere in Sassia)_01.JPG.webp)

Dionysos ou jeune homme en bronze du Tibre, 1,58 m.

Dionysos ou jeune homme en bronze du Tibre, 1,58 m. Détail du Dionysos en bronze

Détail du Dionysos en bronze

- Hermaphrodite endormi

L’Hermaphrodite endormi[49] - [50] représente un jeune homme dormant sur son manteau, la tête appuyée sur son bras droit, lui servant d’oreiller. Son corps est couché sur le côté. La vue postérieure, avec les fesses au premier plan de manière provocante, suggère la beauté d'un corps féminin[49]. La face avant montre clairement l'organe sexuel masculin érigé. Le poète latin Ovide rapporte qu'Hermaphrodite, fils d'Hermès et d'Aphrodite, était un garçon d'une grande beauté qui s'était transformé en un être androgyne par son union surnaturelle avec la naïade Salmacis[50] - [51].

Salle 8 (premier étage)

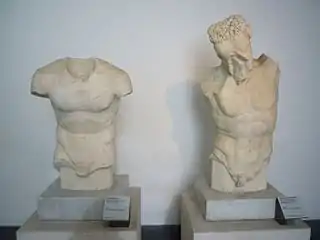

La salle 8 est consacrée à des groupes mythologiques montrant des « exempla virtutis » (virtus : qualités de courage et de vertu propres au citoyen romain), comme :

- une tête d'Hercule de Némi (fin du IIe siècle av. J.-C., provenant du théâtre antique de Nemi[29] - [52]) ;

- un torse du Minotaure (retrouvé à Rome, appartenant peut-être à un groupe avec Thésée[52]) ;

- un torse d'Ulysse (faisant partie d'un groupe où le héros grec s'empare du palladium de Troie en compagnie de Diomède) ;

- la statue du Pédagogue des enfants de Niobé[52].

.jpg.webp) Hercule de Nemi

Hercule de Nemi Torse supposé de Thésée et torse du Minotaure

Torse supposé de Thésée et torse du Minotaure Torse du Pédagogue

Torse du Pédagogue

Salle 9 (premier étage)

%252C_the_oldest_member_of_the_band_of_satyrs_who_raised_Dionysos%252C_found_in_Roman_villa_at_Torre_Astura%252C_2nd_century_AD%252C_Palazzo_Massimo_alle_Terme%252C_Rome_(9644687124).jpg.webp)

La salle 9 est consacrée à des bustes et des statues sur le thème du théâtre. On trouve là des divinités théâtrales, comme Dionysos, ou comme cet Hermès bicéphale figurant à la fois les deux visages d'Homère et de Ménandre, ou des masques de théâtre. Un bon exemple est une statue venant de la villa de Torre Astura, qui représente un acteur masqué figurant Papposilène, père des satyres, dont le costume comprend un masque de théâtre, des vêtements (chlamyde et chiton) couverts de peau d'agneau, et des chausses velues[52].

Papposilène de la Via Flavia, copie d'une statue hellénistique.

Papposilène de la Via Flavia, copie d'une statue hellénistique.%252C_Pallazo_Massimo_alle_Terme%252C_Rome_(9644340748).jpg.webp) Protomé de l'époque d'Hadrien, représentant un masque décoratif.

Protomé de l'époque d'Hadrien, représentant un masque décoratif.

Salle 10 (premier étage)

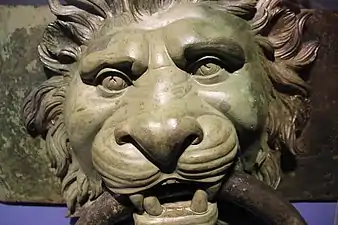

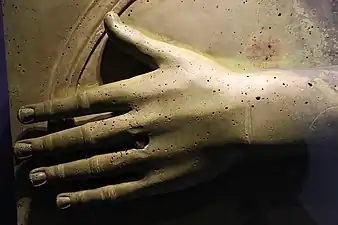

Dans la salle 10 sont rassemblés les appliques et décors de bronze des navires de Nemi, les deux grandes embarcations de parade à fond plat de l'empereur Caligula. L'attribution des navires à Caligula est assurée par la découverte d'une fibule portant l'inscription C CAESARIS AVG GERMANIC. Les navires (respectivement 71,30 × 20 m et 73 × 24 m) ont été retrouvés au fond du lac de Nemi entre 1895 et 1932, et malheureusement détruits à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ils étaient utilisés pour les fêtes et les banquets de l'empereur, faisant montre d'une splendeur inégalée et reliés à une villa de Caligula, qui avait jadis appartenu à Jules César en personne[53].

Les ponts des deux navires étaient en marbre et en mosaïque, décorés d'appliques de bronze et de tuiles dorées. Parmi ces bronzes nous sont parvenus une balustrade supportée par de petits piliers ornés d'hermès dionysiaques et des têtes d'animaux (quatre loups, trois lions, un léopard) et une tête de Méduse[52]. D'autres éléments ont été dispersés entre des collections privées et des musées étrangers[54].

- Appliques de bronze des navires de Nemi

Tête de loup

Tête de loup.jpg.webp) Hermès dionysiaque de la balustrade

Hermès dionysiaque de la balustrade Tête de lion

Tête de lion Tête de Méduse

Tête de Méduse Applique en forme de main

Applique en forme de main Têtes d'animaux

Têtes d'animaux

Salle 11 (premier étage)

La salle 11 rassemble des reliefs célébrant des victoires sur les peuples barbares, notamment aux frontières nord de l'Empire.

Salle 12 (premier étage)

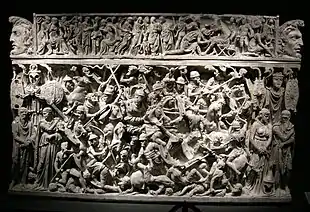

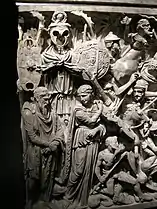

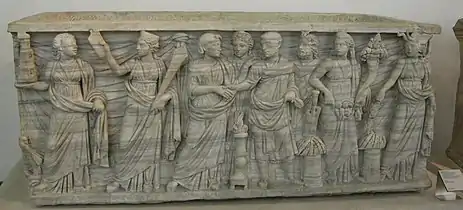

La salle 12 est aménagée autour du sarcophage de Portonaccio, découvert à Rome en 1931 dans le quartier de Portonaccio, le long de la Via Tiburtina et datable de l'époque de Marc Aurèle, vers 180[55]. Les scènes illustrent les exploits d'un chef militaire, représenté au centre du sarcophage, luttant contre les barbares. Les scènes sculptées sur le couvercle montrent quatre étapes de la vie du défunt, illustrant également ses vertus : la présentation du nouveau-né à sa mère ; son éducation et sa culture, en présence des Muses ; puis l'harmonie de son mariage ; enfin, la clémence qu'il réserve aux barbares[52] - [56] - [57] - [58].

Le sarcophage est probablement le tombeau d'un général romain engagé dans les campagnes sarmatiques de Marc Aurèle, dans les années 172-175[55]. Il constitue peut-être le plus bel exemple de sculpture privée du IIe siècle, avec des influences liées au style de la colonne de Marc-Aurèle. Il est même possible que le sarcophage ait été réalisé par le même atelier que les sculptures de la colonne Aurélienne[59] - [56]. Les traits du visage du défunt sont restés inachevés, peut-être en l'attente d'un modèle ressemblant, ou même d'un acquéreur. Cette dernière hypothèse est renforcée par le fait que les scènes représentées peuvent s'accorder à n'importe quel chef de guerre de cette époque[58].

- Sarcophage de Portonaccio

Des soldats romains escortent deux prisonniers barbares.

Des soldats romains escortent deux prisonniers barbares. Détail du côté avant gauche : trophées, chef barbare et épouse présumée.

Détail du côté avant gauche : trophées, chef barbare et épouse présumée. Détail de la partie centrale, où l'on voit le chef romain combattre les barbares.

Détail de la partie centrale, où l'on voit le chef romain combattre les barbares. Détail du côté avant droit : trophées, tête de barbare et épouse présumée.

Détail du côté avant droit : trophées, tête de barbare et épouse présumée. Deux barbares se prosternent devant le général romain.

Deux barbares se prosternent devant le général romain.

Galerie 2 (premier étage)

Le long de la galerie 2 sont exposés des bustes des épouses d'empereurs des IIIe et IVe siècles, de la dynastie des Sévères jusqu'à la période de l'anarchie militaire de la crise du IIIe siècle.

Parmi ceux-ci :

- Julia Domna (épouse de Septime Sévère) et Plautille (épouse de Caracalla), avec de complexes coupes de cheveux ;

- Etruscilla (épouse de Dèce) et Salonina (épouse de Gallien), caractérisées par des coiffures classiques ;

- une tête couronnée dans le style digne et élégant typique de la cour de Constantin[60] - [61].

.jpg.webp) Julia Domna, épouse de l'empereur Septime Sévère (règne : 193-211).

Julia Domna, épouse de l'empereur Septime Sévère (règne : 193-211). Fulvia Plautilla, épouse de Caracalla (211-217), exécutée en 212.

Fulvia Plautilla, épouse de Caracalla (211-217), exécutée en 212. Furia Sabina Tranquillina, épouse de Gordien III (238-244).

Furia Sabina Tranquillina, épouse de Gordien III (238-244). Marcia Otacilia Severa, épouse de Philippe l'Arabe (244-249).

Marcia Otacilia Severa, épouse de Philippe l'Arabe (244-249). Erennia Cupressenia Etruscilla, épouse de l'empereur Dèce (249-251).

Erennia Cupressenia Etruscilla, épouse de l'empereur Dèce (249-251). Cornelia Salonina, épouse de l'empereur Gallien (règne 253-268).

Cornelia Salonina, épouse de l'empereur Gallien (règne 253-268).

Salle 13 (premier étage)

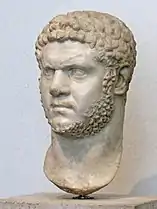

La salle 13 accueille des sculptures relatives à la dynastie d'origine africaine des Sévères (193-235), fondée par Septime Sévère (193-211), continuée par son fils Caracalla (211- 217) et se terminant avec le règne d'Alexandre Sévère (222-235)[58], suivi de la période dite d'« anarchie militaire »[60].

Un buste de Septime Sévère en marbre grec, provenant d'Ostie, présente une continuité remarquable avec l'image des Antonins, dont il prétendait descendre, légitimant ainsi son investiture impériale[62].

Un portrait de Caracalla en marbre grec, provenant de la Via Cassia (découvert en 1948), portant une très courte barbe, montre un premier changement vers une image impériale paternelle[58]. Le visage semble exprimer une spiritualité intense, typique du IIIe siècle, mais aussi une récalcitrance irascible, timide et non bienveillante[63].

Ensuite, il y a quelques portraits de son frère Géta, parmi lesquels une statue où il est représenté comme un jeune Apollon (de la Via XX Settembre)[60]. Géta a été initialement associé au trône par son frère en 211, à la mort de son père, puis condamné en 212 à être assassiné, alors que ses statues étaient soumises à la damnatio memoriae.

Une autre image qui montre l'évolution du portrait impérial est une tête colossale de Sévère Alexandre, d'Ostie, qui apparaît frontale et d'un calme solennel[58] - [60].

- Bustes des Sévères

_01.JPG.webp) Tête colossale d'Alexandre Sévère.

Tête colossale d'Alexandre Sévère.

Salle 14 (premier étage)

La salle 14 contient des œuvres allant de la période de l'« anarchie militaire » qui a suivi la mort d’Alexandre Sévère à une nouvelle récupération du pouvoir impérial avec la réforme tétrarchique de Dioclétien (284-305), puis sa consolidation par Constantin Ier (306-337), qui marque la naissance de l'empire chrétien[64].

- Sarcophages du IIIe siècle

- Le jeune homme représenté au centre du sarcophage d'Acilia est habituellement identifié à l'empereur Gordien III (238-244), à moins qu'il ne s'agisse du jeune Nigrinien, fils de l'empereur Carin , ou d'une personnification du processus consularis[64].

- Le sarcophage des Muses montre l'héroïsation d'un défunt à travers la culture, représentée par les Muses enfermées dans de petites niches (Villa Celimontana, Rome, 280-290)[64] ;

- Le sarcophage dell'Annona est de style populaire, avec la représentation symbolique du commerce et de la distribution des céréales, faisant allusion au poste de préfet de l'annone de Flavius Arabianus, en présence de huit personnalités représentées en arrière-plan d'un parapetasma (rideaux), avec, au centre, deux époux qui célèbrent la dextrarum iunctio, au-dessus d'un petit autel (270-280)[64].

.JPG.webp) Sarcophage des Muses

Sarcophage des Muses Sarcophage dell'Annona

Sarcophage dell'Annona

- Sculptures du IVe siècle

L'affirmation du christianisme se matérialise dans une série d'œuvres du IVe siècle, notamment des sarcophages, un cratère en marbre gris, une dalle avec des scènes de miracles et une statue du Christ assis enseignant, à titre d'exemple du classicisme théodosien. Le Christ est représenté comme un garçon prodige qui, de sa main droite levée, explique le contenu d'un rouleau (volumen) semi-ouvert[61].

- Portraits du IIIe siècle

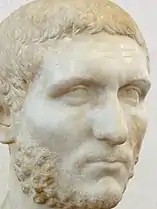

Balbin (238)

Balbin (238) Gordien III (238-244)[64]

Gordien III (238-244)[64] Aurige de l'époque de Gallien[64]

Aurige de l'époque de Gallien[64] Tête d'un homme barbu

Tête d'un homme barbu Tête d'un homme

Tête d'un homme

Deuxième étage

Les fresques, mosaïques et panneaux en opus sectile sont issus de villas suburbaines de Rome : villa Livia, Villa Farnesina, nymphée d'Anzio, hypogée d'Aguzzano, villa de Baccano, etc., parmi lesquels :

- quatre emblemata représentant des conducteurs de char aux couleurs des quatre factions du cirque (les bleus, les rouges, les verts et les blancs) ;

- un panneau en opus sectile représentant le rapt d'Hylas par les nymphes, provenant de la basilique de Junius Bassus ;

- Nymphée souterrain de la villa Livia représentant une remarquable fresque de jardin ;

- les fresques des chambres à coucher de la Villa Farnesina.

Décoration souterraine de la villa Livia

Décoration souterraine de la villa Livia Rapt d'Hylas par les nymphes

Rapt d'Hylas par les nymphes Chambre à coucher (2e style pompéien)

Chambre à coucher (2e style pompéien)

Bibliographie

- Guida a Palazzo Massimo alle Terme, 1998

- (it) Leila Nista, Iconografia e ritrattistica imperiale, Guida a Palazzo Massimo alle Terme, .

- (it) Elena Calandra, Ritratto di Sabina,..., Guida a Palazzo Massimo alle Terme, .

- (it) Mariarosaria Barbera et Rita Paris, La cultura artistica ellenizzante, Guida a Palazzo Massimo alle Terme, .

- (it) Brunella Germini, Testa di Apollo tipo Liceo,..., Guida a Palazzo Massimo alle Terme, .

- (it) Marina Sapelli, Iconografia e ritrattistica dell'età severiana, Guida a Palazzo Massimo alle Terme, .

- (it) Anna Maria Reggiani Massarini, Le Navi di Nemi, Guida a Palazzo Massimo alle Terme, .

.

.

- (it) Leila Nista, Iconografia e ritrattistica imperiale, Guida a Palazzo Massimo alle Terme, .

- (it) Matteo Cadario, Palazzo Massimo alle Terme, Guida al Museo Nazionale Romano, .

- (en) The National Roman Museum. Palazzo Massimo alle Terme, Electa, Rome, 2002 (ISBN 88-435-6539-7)

- (it) A. Giuliano (éd.), Museo Nationale Romano. Le Sculture, I, 1-12, Rome, 1979-1996.

- (it) I. Bragantini et M. de Vos, Museo Nationale Romano. Le Pitture, I, 1 Le decorazioni della villa della Farnesina, Rome, 1982.

Liens externes

- (en + it) « National Roman Museum - Palazzo Massimo alle Terme », sur archeoroma.beniculturali.it, (consulté le )

Références

- « Musée National Romain, Section du Palazzo Massimo alle Terme », sur rome-roma.net (consulté le )

- Mortimer Wheeler, L'Art romain, Thames & Hudson, 1992, p. 169.

- H.L.W., « The New Statue of Augustus », CW 4/4 (22 octobre 1910), p. 31.

- Elaine K. Gazda, « Roman Sculpture and the Ethos of Emulation: Reconsidering Repetition », HSPh, 97 (1995), p. 143 [121-156].

- Cadario 2005, p. 15.

- Cadario 2005, p. 18.

- Maison du Faune, aile 30. Musée archéologique de Naples, Inv. 9993.

- Musée archéologique de Barcelone, Inv. 4029.

- Salle des animaux, Inv. 420.

- Ruth Westgate, « Pavimenta atque emblemata vermiculata: Regional Styles in Hellenistic Mosaic and the First Mosaics at Pompeii », AJA 104/2 (avril 2000), p. 269 [255-275].

- Musée du Caire, Inv. 27518.

- Kim J. Hartswick, The Gardens of Sallust, University of Texas Press, 2004, p. 98 et fig. 3.10.

- Cadario 2005, p. 23.

- Hartswick, p. 99 et fig. 3.13.

- IG XIV, 1255 = Marion Muller-Dufeu, La Sculpture grecque. Sources littéraires et épigraphiques, Paris, éditions de l'École nationale supérieure des Beaux-Arts, coll. « Beaux-Arts histoire », (ISBN 2-84056-087-9), no2911.

- (en) Brunilde Sismondo Ridgway, Hellenistic Sculpture, vol. I : The Styles of ca. 331-200 B.C., Madison, University of Wisconsin Press, (ISBN 0-299-11824-X), p. 356.

- Nista 1998, p. 86-89.

- Nista 1998, p. 91.

- Cadario 2005, p. 32.

- Calandra 1998, Ritratto di Sabina, p. 96.

- Calandra 1998, Ritratto di Sabina, p. 95.

- Calandra 1998, Ritratto di Antinoo, p. 97.

- Calandra 1998, Statua di Traiano-Ercole, p. 92.

- Calandra 1998, Statua ritratto di Antonino Pio, p. 98.

- Calandra 1998, Statua iconica femminile con ritratto di Faustina, p. 99.

- Cadario 2005, p. 34.

- Calandra 1998, Rilievo con provincia da Palazzo Odescalchi, p. 100-101.

- Cadario 2005, p. 35.

- Barbera et Paris 1998, La cultura artistica ellenizzante, p. 102-117.

- Calandra 1998, Danzatrice di Tivoli, p. 126.

- Calandra 1998, Cratere con gru e serpenti, p. 128.

- Calandra 1998, Testa di Amazzone, p. 127.

- Cadario 2005, p. 38.

- Calandra 1998, Afrodite di Doidalsas, p. 124.

- Calandra 1998, Statua di Apollo, p. 123.

- Germini 1998, Discobolo Lancellotti, p. 130.

- Germini 1998, Torso di statua di discobolo, p. 132.

- Germini 1998, Efebo Monteverde, p. 134.

- Germini 1998, Testa di Apollo tipo Liceo, p. 135.

- Germini 1998, Statua di Apollo, p. 140.

- Germini 1998, Statua di Apollo Citaredo, p. 142.

- Germini 1998, Statua di Artemide, p. 141.

- Germini 1998, Statua di Dionisio Sardanapalo, p. 148.

- Cadario 2005, p. 39.

- Germini 1998, Statua di Dionisio, p. 147.

- Germini 1998, Statua di Eros, p. 144.

- Cette sculpture pourrait être celle décrite par Pline l'Ancien (Naturalis Historia, XXXVI, 26), qui faisait partie d'un groupe de Scopas, dans lequel Thétis remettait ses armes à son fils Achille. Selon cette théorie, la statue connue comme Arès Ludovisi (au palais Altemps) représenterait Achille.

- Pseudo-Apollodore, Epitome, 5, 1.

- Cadario 2005, p. 40.

- Cadario 2005, p. 41.

- Germini 1998, Statua di Ermafrodito addormentato, p. 136-137.

- Cadario 2005, p. 44.

- « Svetonio, Vite dei Cesari ».

- Didascalia del Museo Nazionale Romano di palazzo Massimo alle Terme posta a fianco del sarcofago, primo piano, sala XII « Reproduction » (version du 17 mai 2009 sur Internet Archive).

- Sapelli 1998, Celebrazioni storiche. Le vittorie sui barbari, p. 160-161.

- Calandra 1998, Sarcofago del Portonaccio, p. 162-163.

- Cadario 2005, p. 46.

- « Bianchi Bandinelli-Torelli, 1976 ».

- Sapelli 1998, Iconografia e ritrattistica dell'età severiana, p. 165.

- Cadario 2005, p. 50.

- Calandra 1998, Busto di Settimio Severo, p. 166.

- Calandra 1998, Ritratto di Caracalla, p. 167.

- Cadario 2005, p. 47.

.jpg.webp)