Myron (sculpteur)

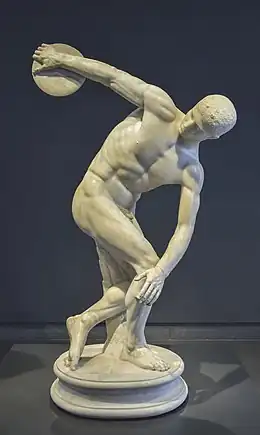

Myron (en grec ancien Μύρων / Múrôn), né à Éleuthères en Attique, dans la première moitié du Ve siècle av. J.-C., est l'un des plus célèbres sculpteurs grecs, bronzier[1]. Il est l'auteur de nombreuses statues d'athlètes, la plus connue étant le Discobole.

| Naissance | |

|---|---|

| Nom dans la langue maternelle |

Μύρων |

| Époque | |

| Activités | |

| Période d'activité |

Ve siècle av. J.-C. |

| Enfant |

Lycios (en) |

| Mouvement |

|---|

Discobole, Athéna et Marsyas, Lykinos of Sparta statue at Olympia (d), Timanthes statue at Olympia (d), Philippos statue at Olympia (d) |

Biographie

Myron naît à Éleuthères[2] - [3] - [4], à la limite de l'Attique et de la Béotie, vers 485 av. J.-C.[5], de parents béotiens. Éleuthères étant alors sous juridiction athénienne, Myron est probablement citoyen athénien ; Pausanias le nomme d'ailleurs « Myron d'Athènes »[6].

Selon la tradition, il part à Argos pour devenir le disciple d'Agéladas[2], qui avait déjà eu Phidias comme élève. Myron a pour condisciple Polyclète, dont il devient rapidement le rival[7]. Il reprend de son maître l'intérêt pour la représentation de la musculature et du mouvement.

Actuellement ses statues ne sont connues que par recoupement entre des copies antiques, parfois très fragmentaires et des reproductions sur des vases grecs antiques.

- Reconstitutions de l'« Athéna et Marsyas »

.jpg.webp) Athéna, du groupe d'Athéna et Marsyas. Copie romaine du Ier siècle de notre ère. Liebieghaus, Francfort. (Original: bronze v. 460 AEC).

Athéna, du groupe d'Athéna et Marsyas. Copie romaine du Ier siècle de notre ère. Liebieghaus, Francfort. (Original: bronze v. 460 AEC). Marsyas, copie première moitié Ier siècle de notre ère[8] et moulage en plâtre de l’« Athéna Lancellotti ». Musée grégorien profane

Marsyas, copie première moitié Ier siècle de notre ère[8] et moulage en plâtre de l’« Athéna Lancellotti ». Musée grégorien profane Athéna et Marsyas sur un vase attique à figures rouges, vers 440. (Berlin 2418). Dessin de Gustav Hirschfeld, 1872.

Athéna et Marsyas sur un vase attique à figures rouges, vers 440. (Berlin 2418). Dessin de Gustav Hirschfeld, 1872.

Ses premières œuvres connues sont des statues d'athlètes : une statue du coureur spartiate Chionis, vainqueur aux Jeux olympiques[9] et une du boxeur Philippe de Pellana[10]. Avant -457, la cité d'Égine lui commande un xoanon de la déesse Hécate[11]. Il réalise également un portrait du coureur Ladas[12], représenté courant sur la pointe des pieds. Il exécute un portrait de Timanthe de Cléonai, vainqueur olympique du pancrace en -456 que l'on pense reconnaître dans le type de l'Athlète d'Amelung, représentant un athlète en train de nouer un bonnet à brides sur sa tête.

Myron rompt avec son maître peut-être vers 450 av. J.-C., au moment où Myron réalise son œuvre la plus connue, le Discobole, et Polyclète son Doryphore[13]. Myron s'établit à Athènes, cependant que Polyclète reste à Argos. Il continue à produire des statues d'athlètes, mais réalise également des effigies de divinités et d'animaux pour des commanditaires béotiens, d'Asie Mineure, siciliens et athéniens. Sa dernière création est peut-être sa statue de vache, qui est sans doute l'œuvre la plus connue de Myron sous l'Antiquité[14] et dont de nombreuses épigrammes vantent le réalisme. L'une d'elles déclare ainsi : « à cause de ta génisse, Myron, est mort le veau égaré, qui croyait que le bronze renfermait du lait[15]. »

Myron vit vieux et riche : selon la tradition, il fréquente l'hétaïre la plus coûteuse de son époque, Laïs[16]. Il meurt probablement vers 420 av. J.-C.[17]

Œuvre

Myron est un artiste particulièrement prolifique ; Pline l'Ancien note qu'il est « plus fécond » que son rival Polyclète[2].

Statues d'athlètes

Pausanias et Pline lui attribuent plusieurs effigies d'athlètes :

- deux statues de Lycinos, vainqueur aux épreuves hippiques aux Jeux olympiques[18] ;

- une statue de Timanthe de Cléonai, vainqueur au pancrace aux Jeux olympiques — Pline évoque également « des pancratiastes »[2] ;

- une statue de Philippe de Pellana, vainqueur à la boxe junior aux Jeux olympiques ;

- une statue de Chionis de Sparte, vainqueur à la course aux Jeux olympiques ;

- des pentathlètes à Delphes[2] ;

La plus célèbre est celle dite du Discobole, c'est-à-dire du lanceur de disque, cité par Pline[2] et décrit en détail par Lucien de Samosate : « courbé dans l'attitude du lancer, tourné vers la main qui tient le disque, légèrement fléchi sur le pied opposé, prêt à se relever après le jet[19]. » Grâce à cette précision, l'œuvre a été reconnue dans un grand nombre de copies en marbre dont la plus célèbre est l'exemplaire Lancelotti au palais Massimo alle Terme.

Effigies de dieux et de héros

On doit à Myron des représentations de :

- Apollon à Éphèse, rapporté par Marc Antoine à Rome et restitué par Auguste[2] ;

- Apollon dans l'Asclépiéion d'Agrigente, enlevé par Verrès[20] ;

- Athéna et Marsyas[2] ;

- Zeus, Athéna et Héraclès, trois statues colossales placées sur la même base dans l'Héraion de Samos, enlevées par Marc Antoine et restituées par Auguste, à l'exception de la statue de Zeus qui est transférée au Capitole[21] ;

- Dionysos en bronze, sur l'Hélicon[22] - [23] ;

- Érechthée à Athènes[23] ;

- Héraclès en bronze, propriété d'Héius le Mamertin et saisi par Verrès[24] — peut-être le même que l'Héraclès mentionné par Pline dans le temple de Pompée, près du Circus Maximus[2] ;

- Persée tuant Méduse, qu'au temps de Pausanias on voyait encore sur l'Acropole[2] - [25] ;

- un Minotaure ;

- Hécate en bois à Égine.

Représentations d'animaux

Myron s'adonna avec un égal succès à la représentation des animaux : d'ailleurs son œuvre la plus célèbre était, dans l'Antiquité romaine[26] - [27], une génisse de bronze, qui se trouvait, à l'origine, sur l'Acropole[28] et toujours du temps de Cicéron, au Ier siècle AEC, puis que l'on admirait encore à Rome en 550 de l'ère chrétienne. La trace de cette génisse a totalement disparue[29]. Il a également sculpté un chien[30].

Notes et références

- Lucien de Samosate 2015, p. 475.

- Pline l'Ancien, Histoire naturelle [détail des éditions] [lire en ligne], XXXIV, 57.

- Polémon, De arce 1 = Athénée, Deipnosophistes [détail des éditions] (lire en ligne) XI, 486.

- Inscriptiones Græcæ i³ 511 et 892.

- Corso 2004, p. 7.

- Par exemple Pausanias, Description de la Grèce [détail des éditions] [lire en ligne], VI, 2, 2.

- Pline, XXXIV, 10.

- Elle fut retrouvée en 1823 dans le quartier romain de l’Esquilin. L'Athéna Lancellotti provient de la collection de Massimo Lancellotti.

- Anthologie grecque, XVI, 53 et 54.

- Pausanias, VI, 8, 5.

- Pausanias, II, 30, 2.

- Pausanias, II, 19, 7.

- Corso 2004, p. 22.

- Jean Tzétzès, Chiliades, VIII, 370.

- Anthologie grecque, IX, 735.

- Ausone, Épigrammes 18 Green.

- Corso 2004, p. 39.

- Pausanias, VI, 2, 2.

- Lucien, Pseudologiste, 18. Extrait de la traduction de Marion Muller-Dufeu.

- Cicéron, Contre Verrès, IV, 43, 93.

- Strabon, Géographie [détail des éditions] [lire en ligne], XIV, 637b.

- Anthologie grecque, XVI, 257.

- Pausanias, IX, 30, 1.

- Cicéron, Contre Verrès, IV, 3, 5.

- Pausanias, I, 23, 7.

- Rolley, 1994, p. 379.

- Pline.

- Boardman, 1994, p. 80.

- Marion Muller-Dufeu, 2002, p. 251.

- Aucune trace de ce chien ou lévrier au musée de l'Acropole d'Athènes, ni dans Rolley (1994). Boardman (1994) ne fait allusion qu'à d'« autres animaux ».

- Pline, XXXVI, 32.

Annexes

Bibliographie

- Émile Chambry, Émeline Marquis, Alain Billault et Dominique Goust (trad. Émile Chambry), Lucien de Samosate : Œuvres complètes, Éditions Robert Laffont, coll. « Bouquins », , 1248 p. (ISBN 978-2-221-10902-1).

- (en) Antonio Corso, The Art of Praxiteles. The Development of Praxiteles' Workshop and its Cultural Tradition until the Sculptor's Acme (364–1 BC), vol. 133, Rome, « L'Erma » di Bretschneider, coll. « Studia Archaeologica », , 102 p. (ISBN 88-8265-295-5, lire en ligne), p. 7-39.

.

. - Claude Rolley, La sculpture grecque : 1, Des origines au milieu du Ve siècle, Picard, , 438 p., 29 cm (ISBN 978-2-7084-0448-9, SUDOC 003475824).

- John Boardman (trad. de l'anglais), La sculpture grecque classique [« Greek sculpture : the classical period : a handbook »], Thames & Hudson, 1994, autres tirages : 1999, 2002 (1re éd. 1985), 251 p., 21 cm (ISBN 2-87811-086-2, SUDOC 003558495).

.

. - (grc + la + fr) Marion Muller-Dufeu, édition établie et présentée [d'après l'ouvrage de Johannes Overbeck, avec une mise à jour complète], La sculpture grecque : sources littéraires et épigraphiques, Paris, École nationale supérieure des beaux-arts, , 1079 p., 24 cm (ISBN 2-84056-115-8, SUDOC 060969261), p. 250-283.

.

. - Pline l'Ancien (trad. Littré), Histoire naturelle (lire en ligne), livre XXXIV traitant du cuivre : XIX, [8] et [9].

.

.

Lien externe

- (en) Myron dans Artcyclopedia.