Occupation de la France par l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale

L'Occupation de la France par l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale est un épisode de l'histoire de France durant lequel l'Allemagne occupe militairement le territoire métropolitain français.

La durée maximum de l'occupation est de plus de 4 ans, de l'entrée des troupes allemandes dans des localités proche de la frontière du à l'armistice du 11 novembre 1918

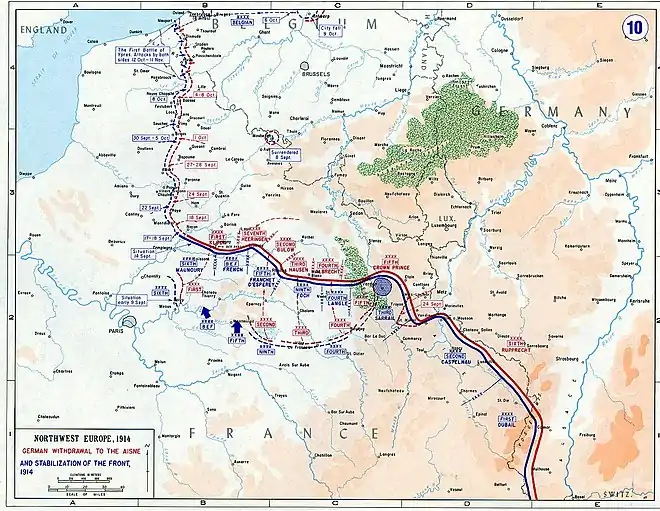

Pour la plus grande partie du territoire concerné, l'occupation débute en octobre 1914 lors de la course à la mer avant la stabilisation du front dans une guerre de tranchées en décembre 1914 et prend fin lors du recul de l'armée allemande en octobre 1918. À la date de l'armistice du 11 novembre 1918, la majeure partie du territoire français était libéré, l'occupation se limitant au nord du département des Ardennes dans la vallée de la Meuse de Mézières à la frontière.

Durant cette période, la population de la partie du nord et de l'est de la France sous domination allemande à l'arrière du front, subit une occupation très dure marquée par la sous-alimentation, le travail forcé, les réquisitions et les exactions de l'ennemi.

Certains territoires connurent une occupation plus brève —quelques jours seulement en 1914 pour la ville d'Amiens—, l'Est de la Somme pendant plus de trois ans.

Territoire concerné

Le territoire occupé par l'Allemagne à la fin de 1914 comprenait 10 départements en partie ou en totalité soit 70 % du département du Nord, 25 % du Pas-de-Calais, 16 % de la Somme, 55 % de l'Aisne, 12 % de la Marne, 30 % de la Meuse, 25 % de la Meurthe-et-Moselle, 4,8 % des Vosges, 100 % des Ardennes, représentant 3,7 % de la superficie et 8,2 % de la population de la France (environ 2 millions d'habitants). Les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle qui ont fait partie du Reich allemand de 1871 jusqu'à leur retour à la France à la fin de la guerre en ne sont pas compris dans ce territoire.

La grande majorité du territoire de la Belgique limitrophe est également occupé à l'exception d'une partie de la Flandre maritime autour d'Ypres. Cependant, la frontière franco-belge est maintenue et les passages contrôlés. Une partie de la Picardie a été libérée temporairement en 1917 mais la zone frontalière est restée 4 ans sous domination allemande, Lille 1465 jours, Laon 1502 jours, Roubaix du au [1].

La zone occupée est sous administration militaire mais quelques territoires ont un statut particulier, le nord de la vallée de la Meuse (Givet, Fumay) rattaché au Gouvernement général de Belgique, l'arrondissement de Briey placé sous autorité civile allemande jusqu'en , puis du gouverneur militaire de Metz. La population de cette zone a beaucoup diminué au cours de cette période du fait de l'excédent de mortalité sur les naissances et des expulsions vers la France non occupée. Ainsi, le département des Ardennes qui comptait 319 000 habitants avant la guerre n'en avait que 175 000 à la libération, la population de Lille a baissé de 217 000 habitants au début de 1914 à 112 000 en , celle de Roubaix de 122 723 à 77 824, celle de Tourcoing de 82 644 à 58 674[2].

Certaines localités proches du front et des villes des Ardennes ont été vidées de la majorité de leur population. À la fin de la guerre, Rethel n'a plus que 1 600 habitants (5 187 en 1911)[3].

Pour l'ensemble du territoire occupé, les statistiques du Comité d'alimentation du Nord de la France indiquent 2 235 467 habitants en 1915, 1 663 340 au , la baisse sur l'ensemble de la période de l'automne 1914 à la libération étant certainement sensiblement supérieure[4].

La majorité de la population était composée de femmes, d'enfants et de vieillards, la plupart des hommes ayant été mobilisés.

Guerre de mouvement et début de l'Occupation

Forces en présence

En , l'État-Major a programmé l'invasion française en Lorraine. Ce faisant, le Nord et le Pas-de-Calais se trouvent sans défense, hormis les villes de Maubeuge, Dunkerque, Calais et Boulogne-sur-Mer, transformés en camps retranchés[5].

Un groupement d'unités de trois divisions de territoriaux est néanmoins constitué le , et placé sous le commandement du général d'Amade, qui établit son quartier général à Arras[5].

Invasion du Nord et du Pas-de-Calais

Les premiers contacts entre forces françaises et allemandes ont lieu et des détachements allemands sont signalés à Condé-sur-l'Escaut près de Valenciennes, Tourcoing, Roubaix, Fresnes-sur-Escaut et Crespin. Le , la 88e division d'infanterie territoriale française est bousculée à Cysoing par l'avant-garde allemande. Des combats ont lieu à Orchies et à Templeuve-en-Pévèle. Les et , des trains chargés de réfugiés quittent la concession d'Anzin tandis que la Ve armée française et des détachements britanniques évacue Valenciennes et Lille en direction d'Arras et Armentières[5].

Cependant, pendant la période suivante jusqu'en octobre 1914, de l'avancée de l'armée allemande vers la Marne à son recul à la suite de la bataille de la Marne, le nord de la France subit essentiellement le passage des armées s'accompagnant d'atrocités dans une guerre de mouvement, l'occupation organisée ne débutant qu'à partir d'octobre lors de la course à la mer suivie de la stabilisation du front dans une guerre de tranchée en décembre.

L'Occupation du territoire

Ni l’occupation de la Belgique ni l’occupation du territoire français n’ont été planifiées longtemps à l’avance. Les deux étaient plus ou moins une conséquence de l’échec de l’exécution du plan Schlieffen[6].

Un territoire isolé

Dès leur arrivée, les Allemands entravent les déplacements et empêchent la communication d'informations.

Les automobiles sont réquisitionnées le , puis les bicyclettes, les appareils téléphoniques et radio télégraphiques sont confisqués, les pigeons doivent être abattus de crainte de transmission de messages par pigeons voyageurs.

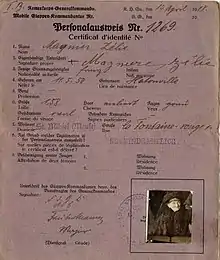

À l'intérieur du territoire, les déplacements d'une commune à une autre nécessitent l'autorisation des autorités allemandes et la délivrance d'un laissez-passer. Les infractions à ces règles de circulations peuvent être sanctionnées d'emprisonnement ou d'amende. Ces entraves accroissent le sentiment d'enfermement de la population.

Les correspondances avec la France non occupée sont interdites jusqu'en . Seule la correspondance avec les prisonniers de guerre de la famille est autorisée, à raison d'une carte par mois visée par la censure. Des cartes qui transitent par la Croix Rouge de Francfort ne parviennent à leur destinataire que pour la moitié d'entre-elles. La publication des anciens journaux ayant été arrêtée, les seuls périodiques disponibles sont un journal de propagande allemand la Gazette des Ardennes et le Bulletin de Lille publié par la Municipalité sous contrôle allemand qui est contraint de se limiter à des informations pratiques et commerciales.

Les nouvelles du front ne peuvent filtrer que par les journaux clandestins à très faible diffusion ou par les rumeurs. En pratique, la majorité de la population reste dans l'ignorance des événements extérieurs[7].

L'administration militaire allemande

L'administration des territoires occupés par les allemands commence à l'automne 1914[8]. Ils installent le Grand Quartier Général (Oberste Heeresleitung) à Mézières le 23 septembre 1914[8]. Il sera déplacé à Kreuznach en août 1917 et à Avesnes-sur-Helpe au printemps 1918.

Les cantons de Maubeuge et de Solre-le-Château sont rattachés au Gouvernement général de Belgique[9].

Les Allemands réquisitionnent la plupart des bâtiments publics pour leur administration, les Kommandantur et pour leurs troupes : les lycées et collèges sont transformés en hôpitaux.

Les habitations des particuliers sont réquisitionnées pour des militaires, l'installation pouvant s'effectuer à n'importe quel moment.

Les grands restaurants et les lieux de détente sont réservés aux troupes. Des défilés militaires, des concerts sont organisés sur les places[10].

La proximité du front (Lille n'en est éloigné que d'une quinzaine de kilomètres pendant la durée du conflit) engendre des mouvements incessants de troupes. Les grandes villes sont des lieux de délassement des militaires en permission et, à Lille, ceux de l'État-major des armées. La densité considérable des troupes atteint des proportions extrêmes dans des localités telles que Carvin avec 15 000 soldats pour 6 600 habitants[11].

Charleville-Mézières capitale du Reich

Les villes de Charleville et de Mézières (localités contigües mais distinctes avant leur fusion de 1966) sont choisies comme deuxième capitale du Reich en raison de leur proximité du front et de leur position centrale et vidées de la majorité de leur population par ordre d'évacuation. Le Grand quartier général est installé à la préfecture de Mézières avec 350 officiers et 1 300 employés (sous-officiers, soldats et secrétaires). Le chancelier Bethmann Hollweg réside à la banque Prévost, le ministre des Affaires étrangères Von Jagow et l'amiral Von Tirpitz dans des hôtels particuliers, le Kaiser Guillaume II à la villa Corneau près de la gare jusqu'au 16 avril 1916. Les fortifications de la ville sont aménagées pour créer des abris antiaériens.

Cette situation ne donne aucun privilège aux habitants restés dans la ville qui souffrent autant de la faim et des persécutions que ceux de l'ensemble de la zone occupée[12].

Les autorités françaises face à l'occupant

Les Allemands décident de maintenir en fonction le préfet du Nord et l'ensemble des maires des communes occupées[13].

Le manque de nourriture

En Allemagne, coupée du marché mondial par le blocus britannique de la mer du Nord à partir d’août 1914, le potentiel économique des territoires occupés a rapidement été utilisé et des mesures prises pour l'exploiter pour l’effort de guerre allemand[6].

La pénurie débute peu après l'arrivée de l'armée l'occupation. L'Allemagne soumise au blocus souffre elle-même du manque de vivres et se refuse à entretenir les populations des territoires occupés qui comprennent également la quasi-totalité de la Belgique soit au total plus de 10 millions d'habitants. L'occupant saisit les stocks dès son arrivée puis se livre à des réquisitions pendant toute la durée de la guerre. Les Allemands s'emparent de 80 % de la récolte de blé de 1915, 75 % de celle de pommes de terre. Les occupants se saisissent de la majorité des œufs, du bétail. Fin 1918, le cheptel des territoires est réduit au quart de celui d'avant-guerre[14].

La famine menace dès l'automne 1914 et la question du ravitaillement est la principale préoccupation des autorités qui recherchent des secours de pays neutres.

Le Maire de Lille Charles Delesalle entra d'abord en contact avec la Suisse, sur le conseil du Commandant de la place, le général von Heinrich[15]. Après cette tentative infructueuse, d'autres démarches aboutirent à une convention signée le à Bruxelles entre la Commission for Relief in Belgium CRB et le général von Bissing Commandant supérieur de l'Armée allemande en Belgique. Cette convention étendait aux populations de la France occupée l'aide alimentaire du CRB dont bénéficiait la Belgique depuis le . L'armée allemande donna l'assurance que les marchandises ne seraient pas réquisitionnées. Comme en Belgique, les autorités allemandes trouvaient intérêt à cette aide qui évitait les émeutes de la faim et permettait de poursuivre les prélèvements sur la production agricole locale.

Le CRB financé par des dons et par des subventions du gouvernement américain achetait des denrées aux États-Unis (42 %), dans les colonies britanniques (25 %), au Royaume Uni (24 %), en Hollande (9 %) et une petite quantité de France[16]. Les vivres importés en Belgique demeuraient la propriété de l'ambassadeur américain en Belgique, Brand Whitlock, jusqu'à leur distribution à la population[17].

À la suite des interventions d'Herbert Hoover auprès du Président Poincaré, la France a contribué à ces secours par des versements au gouvernement belge en exil (pour que cette aide indirecte soit officiellement ignorée des autorités allemandes qui en avaient en réalité connaissance)[18]. Le financement du CRB d'un montant total de 700 000 000 $ sur la durée de la guerre a été assuré à hauteur de 205 000 000 $ par le Trésor français (386 000 000 $ par le Trésor américain, 109 000 000 $ par le Trésor britannique, 52 000 000 $ de dons, principalement américains)[19];

Le Comité d'alimentation du Nord de la France (CANF) a été créé sous le patronage du CRB et du Comité national de secours et d'alimentation (belge) pour la distribution des vivres. Son siège administratif était à Bruxelles, son comité exécutif présidé par Louis Guérin industriel membre de la Cambre de Commerce de Lille, à la Préfecture du Nord. Les denrées exclusivement destinées à la distribution ne pouvaient faire l'objet d'un commerce. Les infractions étaient punies d'amendes ou d'emprisonnement[20].

Le CANF comprenait 6 districts à Lille, Valenciennes, Saint-Quentin, Marle, Tergnier, Fourmies et Longwy. Chaque commune possédait un Comité local, des magasins de stockage et des bureaux de distributions. Lille avait 60 bureaux, la plupart installés dans les écoles, l'ensemble étant géré par 800 fonctionnaires. Les communes payaient le ravitaillement et en répercutaient une partie aux habitants[21]. Les denrées étaient acheminées de Belgique dans des dépôts en majorité par voie fluviale, les transports ferroviaires étant réservés à l'armée allemande[22]. L'aide du CRB a atténué la pénurie : sa part dans le ravitaillement est prépondérante en 1916, 1917 et 1918[23]. Les préfets, les rapatriés, l'opinion générale, considèrent que « sans l'aide américaine la population serait morte de faim »[24].

La situation alimentaire est fluctuante, dégradation d' à , amélioration à partir de l'arrivée de l'aide du CRB au printemps 1915, dégradation à partir de 1916. À Lille, les rations quotidiennes par habitant sont tombées à 1 300 calories en 1917, 1 400 en 1918[25] (l'apport en période normale est en moyenne de l'ordre de 2 800, un état de sous-alimentation en dessous de 2 000). Cette alimentation très insuffisante était, de plus, déséquilibrée avec de fortes carences, notamment en vitamines.

L'occupation de la ville de Sedan est retranscrite par Yves Congar. Il écrit alors qu'il n'est qu'un enfant un témoignage pris sur le vif des conditions difficiles de vie. Dans ces carnets il décrit la forte inflation des prix des denrées alimentaires ainsi que la pénurie qui touchent les territoires occupés par l'armée Allemande. Il écrit le "nous n'avons plus un demi gramme de pain à manger".

Le commerce et la restauration sont restés libres mais les prix prohibitifs des denrées disponibles ne les rendent accessibles qu'à une minorité de privilégiés. Le développement de jardins ouvriers a contribué à atténuer quelque peu la pénurie. Des compléments sont apportés par des "fonceurs" ou "ravitailleurs", contrebandiers qui se fournissent en Belgique, activité très risquée qui explique les prix élevés pratiqués. Certains soldats et officiers allemands aident les civils, ce qui est interdit, mais cette source d'approvisionnement se tarit à partir de 1917, l'armée souffrant elle-même de pénurie[26].

Bien que soumis aux prélèvements de l'ennemi, les agriculteurs, qui parviennent à dissimuler une partie de leur production, souffrent moins de la famine. Les mineurs sont également relativement privilégiés dans le ravitaillement. La situation, très difficile dans les villes, était particulièrement dramatique à Lille qui subit l'occupation plus durement que l'ensemble de la région[27].

Le manque de matières premières

La pénurie de matières premières due au blocus subi par les puissances centrales et aux prélèvements de l'occupant entraine l'arrêt quasi total de l'industrie.

Les finances

Les collectivités ont été soumises à d'importants prélèvements financiers de l'occupant.

Les transports

Les voies ferrées étaient utilisées en grande majorité pour les transports militaires. Le réseau ferroviaire a subi d'importantes destructions des armées d'occupation lors de leur repli à l'automne 1918.

Chômage

La fermeture des usines textiles, plus important employeur de l'agglomération Lille-Roubaix-Tourcoing et métallurgiques est la cause d'un important chômage dans les villes. En 1918, 46 300 habitants de Lille touchent une indemnité de chômage (36 % de la population totale), 24 977 à Tourcoing (38 %), 23 484 à Roubaix (38 %)[28]. En 1916, seuls 35 000 habitants de Lille sur 150 000 vivent de leurs ressources propres, 3/4 des habitants de Tourcoing vivent de secours, 80 % de celle de Valenciennes[29].

Contrôle de l'activité économique

L'industrie textile est pratiquement à l'arrêt dès le début de la guerre faute de matières premières réquisitionnés, ce qui est également le cas des usines métallurgiques et de constructions mécaniques privées de leurs machines emportées en Allemagne. Les seules usines ouvertes sont les brasseries et les installations de production alimentaire principalement destinées à l'approvisionnement des troupes. Cependant, les Compagnies minières des charbonnages continuent leur activité jusqu'aux destructions de septembre-. Le manque de personnel qualifié, la majorité des mineurs de fond ayant été mobilisés, et la pénurie de matériaux d'entretien entraînent une chute de la production ramenée à un tiers de celle d'avant-guerre dans le département du Nord, à 5 % dans le Pas-de-Calais. À la suite de l'arrêt de l'industrie, les débouchés des charbonnages se limitent à l'approvisionnement des troupes d'occupation, des usines de gaz et d'électricité et des civils[30].

Des « bons de guerre » viennent remplacer les monnaies françaises ou allemandes[31]. L'évolution de l'activité économique et l'imposition d'une économie à 3 monnaies en circulation (franc, mark et bons des villes) sont décrites en détail dans le Journal de Pabert[32].

Pillage industriel

Une administration, la Schutzverwaltung, créée au début de l'occupation, réquisitionne les approvisionnements, entraînant l'arrêt de l'activité industrielle. Le matériel est ensuite systématiquement transféré en Allemagne. Les usines vidées de leur équipement reçoivent parfois d'autres utilisations : hôpital, prison, parc à bestiaux, écurie etc. À partir de fin 1916, les équipements restés en place et les bâtiments sont systématiquement détruits pour supprimer la concurrence de l'industrie française après la guerre[33]. Lors du reflux de l'armée allemande en septembre et , les installations minières sont dynamitées et les galeries noyées[34]. Le démontage de toutes les brasseries des zones occupées pour en récupérer le cuivre est décrit par le Journal de Pabert[32].

Exploitation des campagnes et forêts

L'activité agricole est contrôlée à partir de 1915 par un Comité économique allemand. Dans chaque localité des compagnies d'exploitation Wirtschaftkompanie contrôlent et organisent le travail des agriculteurs sous la direction d'un chef de culture[35].

Réquisitions

Dès l'arrivée des Allemands, les automobiles doivent être remises à l'occupant. Divers produits et objets de la vie quotidienne sont réquisitionnés, ainsi les bicyclettes, les articles de ménage comprenant du cuivre, de l'étain et alliages, tous objets métalliques, le caoutchouc (y compris pneus de vélos), les peaux, huiles, cuir, fil de fer enfin la laine des matelas, oreillers et traversins y compris ceux des hôpitaux. Cette dernière confiscation a particulièrement traumatisé une population affamée, privée de chauffage, comprenant de nombreux malades ainsi privés de literie, l'utilisation de paille en remplacement étant elle-même interdite. Ces réquisitions étaient accompagnées de fouilles incessantes[36]. De nombreuses œuvres d'art dans l'espace public en bronze ont été déboulonnées et fondues, ainsi que nombre de cloches des églises et des temples[37].

Situation sanitaire

La sous-alimentation entraîne des épidémies de typhoïde fin 1915-début 1916, de dysenterie bacillaire, une augmentation des décès par tuberculose et à une surmortalité générale. Le taux de mortalité à Lille fluctue en fonction du ravitaillement, en 20 ‰ proche de la moyenne de la période d'avant-guerre au cours d'une des très rares périodes où l'approvisionnement s'approche de la normale, à 42 ‰ en , de 41 à 55 ‰ en 1917, de 41 à 55 ‰ en 1918. La natalité s'effondre. Le nombre de naissances à Lille de 4 885 en 1913, diminue à 2 154 en 1915, 602 en 1917, 609 en 1918[38]. Le déficit démographique, excédent des décès sur les naissances, s'est élevé à 14 317 d' à . En 1918, le poids de 80 % des adolescents était inférieur à la normale.

La plupart des hôpitaux étaient réquisitionnés par l'armée allemande, ainsi à Lille, l'hôpital Saint-Sauveur, l 'Hospice général, également le lycée Faidherbe. Pendant cette période, l'hôpital de la Charité reste le seul hôpital civil de la ville[39].

Conditions de vie

En se livrant au pillage et en imposant le travail forcé contribuant à l'effort de guerre, les occupants n'ont pas respecté la Convention de la Haye de 1907 qui définit les règles applicables à l'occupation d'un territoire par une armée ennemie.

Exactions

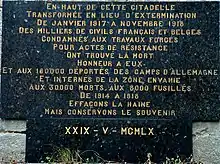

Des atrocités sont commises par les troupes à leur entrée en France en août et , destructions de bâtiments, exécutions en représailles d'une résistance supposée. Environ 10 000 civils déportés en Allemagne, notamment au camp d'Holzminden seront cependant rapatriés en [40].

Dans la plupart des localités les personnalités sont prises en otages. Ainsi, dès leur arrivée à Lille, les Allemands prennent 19 otages, le Maire, le Préfet, l'évêque, 8 conseillers municipaux, convoqués quotidiennement à la Kommandantur et devant se rendre tous les 6 jours à la Citadelle.

De très lourdes contributions sont imposées aux communes. Une première contribution de 1 300 000 F est exigée de la ville de Lille le par les autorités allemandes, 1 500 000 F par mois à partir de . Au total, 184 millions furent versés par la ville de Lille, à l'occupant en 4 ans, 12,9 millions par la ville de Cambrai, 48 millions par celle de Roubaix, 25 millions par celle de Tourcoing[41]. Les petites communes ne sont pas épargnées. Répondant à la demande des municipalités, le gouvernement français accorda par des circuits financiers complexes des crédits aux principales villes de la région[19].

Travail forcé et déportations

Les habitants sont soumis au travail forcé imposé non seulement aux hommes mais aussi aux femmes et aux enfants à partir de 9 ans. Les travailleurs sont soumis à des travaux divers tels que lavage des uniformes, terrassements, déchargement de wagons, et, comme la France exige pour les prisonniers allemands, creusement de tranchées et installation de barbelés en violation avec les conventions de la Haye qui interdisent l'emploi de civils pour l'effort de guerre contre leur patrie.

Des camps de travail sont organisés où sont transportées des jeunes filles et jeunes femmes arrachées à leur famille et embarquées dans des wagons à bestiaux pour des destinations éloignées, par exemple de Lille aux Ardennes. Les déportations d', qui peuvent être qualifiées de rafles, ont touché 9 300 personnes à Lille, 4 399 à Tourcoing, au total 20 000 dans l'agglomération, en proportion de 3 femmes pour un homme. L'inspection sanitaire imposées aux jeunes filles, ainsi assimilées à des prostituées, a particulièrement choqué. Les déporté(e)s étaient le plus souvent employé(e)s à des travaux agricoles. En effet, contrairement aux villes souffrant d'un chômage massif à la suite de la fermeture des usines, l'agriculture manquait de main d'œuvre en raison du départ des hommes mobilisés. Dans la plupart des cas, les travailleurs (travailleuses en majorité) conduits aux champs et surveillés par des soldats armés, soumis à des travaux épuisants étaient mal nourris[42].

Les rapatriements

Les Allemands évacuent les bouches inutiles, femmes, enfants et vieillards vers la France, pour ne pas les nourrir et pour récupérer des logements pour l'hébergement des troupes. Après celles concernant les habitants de Lille dont les logements ont été détruits par les bombardements du siège du 11 et , les premières évacuations débutent en . Le voyage est effectué en train, voitures ou wagons à bestiaux suivant les périodes, par la Suisse avec entrée en France à Annemasse ou Évian.

Les premiers rapatriements sont imposés car les habitants préfèrent dans les premiers temps, subir les difficultés de l'occupation que quitter leur lieu de vie. Ainsi, les 450 évacués d'un train de ne comprennent que 47 volontaires. Dès le courant de 1915, les difficultés de ravitaillement, les réquisitions et les exactions amenèrent un grand nombre d'habitants à souhaiter quitter leur lieu de souffrance. Un convoi de de 750 ne comprend plus que cinq évacués contraints. Par la suite, le nombre de départs souhaités étant supérieur aux places dans les convois, les autorités allemandes opposent des refus à une partie des demandes. Certains agents des mairies participant à l'élaboration des listes sont corrompus par les demandeurs pour obtenir une place.

Au total, près de 500 000 personnes sont rapatriées par la Suisse d' à la fin de la guerre sur une population d'environ 2 millions en 1914[43].

Résistance et collaboration

Les actes de résistance

La résistance forme une gradation, de la résistance passive, indifférence affichée envers l'occupant, refus d'entrer en contact, à la résistance au quotidien, opposition aux réquisitions et au travail forcé[44], aide aux prisonniers (fourniture de nourriture), tous actes sanctionnés d'emprisonnement, aux actions de résistance les plus actives et les plus risquées, sabotages de voies ferrées, aide aux soldats, organisation de réseaux d'évasion, édition et diffusion de la presse clandestine, au faible tirage, dans le meilleur des cas plusieurs centaines, parfois limité à quelques exemplaires, notamment le journal la Patience qui changea plusieurs fois de nom et dont le groupe fut démantelé par les Allemands en 1916, jusqu'à la collecte de renseignements militaires communiqués aux alliés, activité organisée en réseaux, les plus connus étant les réseaux Jacquet, Léon Trulin[31] et Louise de Bettignies[45].

Le réseau « Jacquet »

Le réseau Jacquet organise l'évasion de soldats alliés piégés à Lille après le siège de la ville et donne des renseignements militaires aux britanniques. Le comité est découvert et ses membres arrêtés en juillet 1915. 4 d'entre- eux sont exécutés le 22 septembre 1915[46]

Presse clandestine

Un journal clandestin l'Oiseau de France fondé par le pharmacien Joseph Willot, l’abbé Jules Pinte et le patron Firmin Dubar est diffusé pendant 22 mois à partir de février 1915[47].

Louise de Bettignies

Fondatrice du réseau Alice, qui permit à plus d'un millier de soldats britanniques de passer en territoire neutre (Pays-Bas), elle est arrêtée, condamnée à mort puis sa peine est commuée en travaux forcés. Placée à l'isolement, elle meurt le dans une prison allemande[31].

Réactions des forces allemandes

Plusieurs résistants, tels que Léon Trulin, seront fusillés[31].

_J1.jpg.webp)

La collaboration active

La collaboration active a été plus limitée que celle qu'a connue la France occupée pendant la Seconde Guerre mondiale, celle inspirée par une adhésion intellectuelle ou idéologique pratiquement inexistante à l'exception de correspondants du périodique de propagande la Gazette des Ardennes[48].

La collaboration économique

La collaboration économique était plus répandue : travail volontaire ou industriels acceptant des commandes pour l'armée, maires détournant des denrées destinées aux civils pour les soldats.

Dénonciations et délations

La collaboration a également pris la forme de dénonciations, que ce soit de soldats français dissimulés, de cachettes d'armes, de nourriture ou d'objet soustraits aux réquisitions, la plupart de ces actes étant motivés par des jalousies locales. La police secrète militaire allemande, la Geheime Feldpolizei employait des mouchards français[49] et belges[50] - [51].

Les accommodements

Les rapports entre occupants et occupés n'ont pas été uniformément hostiles. La cohabitation dans les logements réquisitionnés avec des militaires, souvent corrects ou même serviables, a créé des liens d'amitié et aussi des relations amoureuses parfois motivées par des facilités de ravitaillement mais aussi par des sentiments amoureux. Bien qu'il soit impossible de les évaluer, les naissances illégitimes issues de ces unions semblent assez nombreuses. Quelques mariages entre soldats et Françaises ont été acceptés par les autorités[52].

Ces rapports étaient généralement stigmatisés par une partie de la population occupée et des femmes à boches ont été conspuées à la libération[53] - [54].

Le retour de la guerre de mouvement (mars à novembre 1918)

Les régions occupées sont libérées en septembre et octobre 1918 jusqu'au 11 novembre à la suite de l'offensive des armées alliées.

Le bilan de l'occupation

Destruction d'une partie du territoire

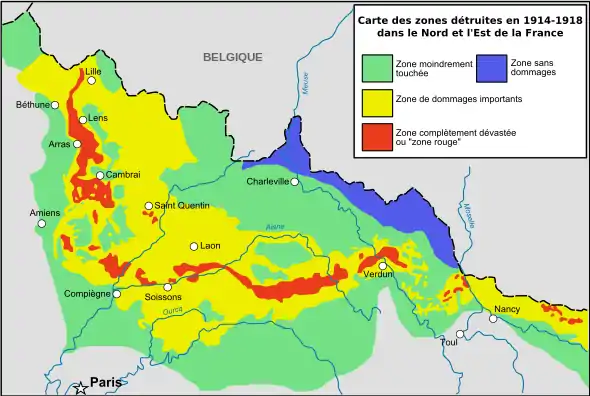

D'après les recensements de 1923 du ministère des Régions libérées, sur l'ensemble des communes des zones touchées (comprenant outre les zones occupées, celle du front), 620 ont été complètement détruites, 1 334 détruites à plus de 50 %, 2 349 partiellement endommagées, 423 intactes, 293 043 immeubles ont été complètement détruits, 148 948 gravement endommagés[55].

D'après l'économiste Alfred Sauvy, le coût des biens perdus et de leur remise en état est évalué à 34 milliards de francs-or. Une partie des matériels emportés en Allemagne est récupérée et l'industrie redémarre assez rapidement dans le début des années 1920 mais la reconstruction plus lente, s'étend jusqu'au milieu des années 1930.

Le gouvernement allemand s'est refusé à extrader les responsables des exactions et les procès ouverts n'aboutirent pas. Cette impunité contribua au sentiment d'injustice des habitants[56].

Le souvenir de la Première guerre incita la majorité de la population des régions du nord à fuir vers le sud en . Lors de l'occupation de 1940-1944, les actes de résistance se multiplièrent, la collaboration fut beaucoup plus faible que dans le reste de la France et le gouvernement de Vichy y fut très impopulaire dès [57].

Reconstructions agricoles

À la fin de l'année , les destructions dans le domaine agricole sont « apocalyptiques »[58]. Le département du Pas-de-Calais compte 138 082 ha de terres cultivables ravagées par les combats. Le département du Nord compte 53 172 fermes détruites et 40 117 gravement endommagées. Le Pas-de-Calais compte pour sa part 70 852 fermes détruites et 17 264 gravement endommagées.

Les travaux de remises en culture reprennent au tout début de [58].

Une histoire méconnue

Après la fin de la guerre, alors que les combats du champ de bataille sont célébrés, les souffrances des populations occupées passent au second plan.

« On serait bien en peine de trouver des cartes de guerre légendées pour indiquer les zones occupées. Durant la durée des hostilités, les combattants seuls polarisent l'attention du monde. Considérés comme volés, usurpés, les territoires occupés ne suscitent aucune représentation graphique particulière. Perçus comme zone du front, rien ne les désigne comme occupés. Cet impensable s'est perpétué dans le souvenir. Les violences physiques ont été effacées des cartes physiques autant que mentales. »

— Annette Becker, Annette Becker, Les cicatrices rouges, Fayard, 2010, (ISBN 978 2 213 65551 2), p. 10

L'intérêt porté à cette occupation s'est en pratique limitée aux habitants des zones concernées au cours des années suivant le conflit. Dans l'entre-deux-guerres, des récits et des études locales ont été publiés mais, par la suite, ces territoires ont été négligés par l'historiographie française de la Grande guerre. Deux synthèses sont cependant parues en 2010, La France occupée de Philippe Nivet et les cicatrices rouges d'Annette Becker.

Les occupés considèrent eux-mêmes cette expérience difficilement compréhensible par les autres français.

Ceux qui ont vécu les occupations des deux guerres mondiales, considèrent la première infiniment plus dure que celle de 1940-44, pourtant elle-même plus éprouvante dans la zone interdite que celle subie dans les autres parties de la France, zone libre et zone occupée[59].

Voir aussi

L'occupation de la France pendant la Première Guerre mondiale dans la littérature

- Invasion 14 de Maxence Van der Mersch

- La Courée Une partie du deuxième tome de cette suite Louise se déroule à Tourcoing de 1914 à 1917. La narratrice accepte d'être évacuée en 1917 pour sauver la vie de son enfant menacée par la malnutrition.

- Schlump de Hans Herbert Grimm traduction de Leïla Pellissier, Presses de la Cité, 2014. Traduction du roman semi-autobiographique de l’écrivain allemand Hans Herbert Grimm paru en 1928 Schlump Geschichten und Abenteuer aus dem Leben des unbekannten Musketiers (Schlump Histoire d’un soldat anonyme), témoignage d'un policier militaire dans la France occupée du nord pendant la Première Guerre mondiale. Le roman fait partie des livres brûlés par les Nazis en 1933 en raison de son ton satirique et anti-militariste.

Articles connexes

- Occupation allemande de la Belgique pendant la Première Guerre mondiale.

- Commission for Relief of Belgium.

- Albert Denisse, brasseur et auteur d'un journal de guerre pendant l'occupation

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Annette Becker, Les cicatrices rouges 14-18 France et Belgique occupés, Paris, Fayard, , 373 p. (ISBN 978-2-213-65551-2)

- Yves Buffetaud, Le Nord en guerre, Ysec éditions, (ISBN 978-2-84673-193-5)

- René Deruyck, Lille dans les serres allemandes, La Voix du Nord, (ISBN 2-208-26023-6)

- Stéphane Lembré, La guerre des bouches (1914-1918). Ravitaillement et alimentation à Lille, Villeneuve d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, , 195 p. (ISBN 978-2-7574-1280-0)

- Philippe Nivet, La France occupée. 1914-1918, Paris, Armand Colin, , 479 p. (ISBN 978-2-200-35094-9)

- Yves Le Maner, La grande guerre dans le Nord et le Pas-de-Calais : 1914-1918, Lille, La Voix, , 437 p. (ISBN 978-2-84393-181-9)

- Yves Congar, Journal de la Guerre (1914-1918)

Notes et références

- Nivet, p. 9.

- Nivet, p. 311 et 312.

- Nivet, p. 312.

- Paul Collinet et Paul Stahl, Le ravitaillement de la France occupée, Publications de la fondation Carnegie pour la paix internationale. Presses universitaires de France, , p. 56

- Le Maner 2014, p. 30.

- « Occupation during the War (Belgium and France) | International Encyclopedia of the First World War (WW1) », sur encyclopedia.1914-1918-online.net (consulté le )

- Nivet 2010, p. 15 à 24.

- Le Maner 2014, p. 211.

- Le Maner 2014, p. 212.

- Nivet, p. 33 à 36.

- Buffetaud, p. 216.

- Charleville-Mézières, Bonneton, (ISBN 2 86253 1189), p. 149

- Le Maner 2014, p. 214.

- Le Maner 2010, p. 234.

- Becker, p. 54.

- Nivet, p. 159.

- Becker, p. 151.

- Becker.

- Finances publiques en temps de guerre 1914-1918, Paris, Comité pour l'histoire économique et financière de la France, , 278 p. (ISBN 978-2-11-129404-2), p. 213.

- Nivet, p. 156.

- Nivet, p. 158 et 159.

- Lembré, p. 24, 56, 57.

- Lembré, p. 91.

- Nivet, p. 151.

- Buffetaud, p. 255.

- Nivet, p. 164 à 168.

- Lembré, p. 156.

- Nivet 2010, p. 15 à 24.

- Buffetaud, p. 250.

- Le Maner, p. 238.

- « Reporters - Grande Guerre : quand le nord de la France vivait à l'heure allemande », sur France 24, (consulté le )

- Albert Denisse et Franck Le Cars, Pabert - Journal d'un officier-brasseur dans la France occupée de la Grande Guerre, , 480 p. (ISBN 979-10-699-5337-6).

- Nivet, p. 96 à 107.

- Buffetaud, p. 238.

- Le Maner, p. 233.

- Nivet, p. 85 à 96.

- La réquisition campanaire de 1917

- Lembré, p. 114.

- Le Maner, p. 220.

- Becker, p. 39.

- Yves Le Maner, p. 50.

- Nivet, p. 133 à 141.

- Nivet, p. 303 à 309.

- Site books.openedition.org Texte de Jean-François Condette "Résister au travail forcé dans le Nord occupé (1914-1918)"

- Nivet, p. 210 à 248.

- https://vozer.fr/2020/11/11/flashback-le-comite-jacquet-le-reseau-de-resistance-lillois-de-la-grande-guerre/

- https://www.bing.com/search?q=l%27oiseau+de+france+journal&qs=NWU&pq=l%27oiseau+de+france+journal&sc=9-26&cvid=CDAE0B4FCA9B41AB8D1D5270AFC034A6&FORM=QBRE&sp=1

- Andreas Laska "Presse et propagande allemandes en France occupée : des Moniteurs officiels (1870-1871) à la Gazette des Ardennes (1914-1918) et à la Pariser Zeitung (1940-1944)" éditions Utz Verlag.

- Nivet, p. 293 à 298.

- article de Francois Debart Florent Deblecker et Sarah Delvin "La vie quotidienne à Liège pendant la Première Guerre mondiale".

- Site books.openedition.org Texte intégral de Jan Van der Fraenen "Achtung ! L’espion et son exécution : la répression allemande de l’espionnage pendant la Première Guerre mondiale".

- Nivet, p. 279.

- Nivet, p. 240.

- Site cairn.info, article d'Emmanuel Debruyne "Les « femmes à Boches » en Belgique et en France occupée (1914-1918)" dans la Revue du Nord 2014/1-2 (n° 404-405), pages 157 à 185.

- Nivet, p. 365 à 368.

- Nivet, p. 379.

- Nivet, p. 381.

- Le Maner 2014, p. 393.

- Philippe Nivet 2010, p. 377.