Nestor Makhno

Nestor Ivanovitch Makhno (ukrainien : Нестор Іванович Махно), né le à Gouliaï Polié (ou Houliaïpole) — ville de l'ouïezd d'Aleksandrovsk du gouvernement de Iekaterinoslav, alors située dans l'Empire russe — et mort le dans le 20e arrondissement de Paris (France), est un communiste libertaire[1] d'origine cosaque zaporogue, fondateur de l'Armée révolutionnaire insurrectionnelle ukrainienne, qui, après la révolution d'Octobre et jusqu'en 1921, combat à la fois les « Armées blanches » tsaristes contre-révolutionnaires et l'Armée rouge bolchévique.

| Nestor Makhno | |

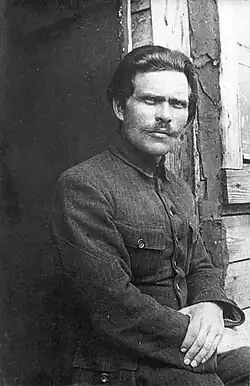

Nestor Makhno en 1921. | |

| Naissance | Gouliaï Polié (Empire russe) |

|---|---|

| Décès | Paris 20e (France) |

| Origine | Ukrainienne |

| Type de militance | Action directe |

| Cause défendue | Communisme libertaire |

En 1898, à l'âge de dix ans, il quitte l'école pour aller travailler chez un paysan. Il y apprend l'injustice, l'humiliation puis la révolte.

En 1906, à l'âge de dix-sept ans, et à la faveur de la révolution russe de 1905, Makhno rejoint un groupe anarchiste local et s'implique dans des activités d'« expropriations » au cours desquelles un gendarme est tué. Il est arrêté, puis condamné à mort en 1910. En raison de son jeune âge, sa peine est commuée en peine à perpétuité. Il est également condamné aux travaux forcés puis est transféré à la prison de la Boutyrka à Moscou qui accueille les prisonniers politiques[2].

Libéré en 1917 après la révolution de Février, il rentre à Gouliaï Polié et participe à l'organisation des comités autonomes de paysans et d’ouvriers (soviets) et appelle à la collectivisation des terres et des usines.

En 1918, les armées austro-hongroise et allemande, puis nationaliste ukrainienne et enfin l’Armée des volontaires du général Dénikine et de Wrangel se livrent, successivement, au saccage de la région, voulant établir leur propre pouvoir et rétablir les anciens propriétaires. Makhno et ses compagnons parmi lesquels Maria Nikiforova organisent alors un mouvement de résistance armée. Cet élan révolutionnaire est brisé en mars 1918 par la signature du traité de Brest-Litovsk qui cède l'Ukraine à l'Allemagne et à l'Autriche en échange de la paix.

En 1919, les groupes de guérilla se transforment en une véritable armée, l'armée révolutionnaire insurrectionnelle ukrainienne (dite « Makhnovchtchina »), qui compte jusqu'à 50 000 hommes. Pour combattre les Armées blanches, il s'allie à l'Armée rouge qui se retourne finalement contre lui en 1920.

En 1921, vaincu, il fuit la Russie. Expulsé de plusieurs pays européens, il s'installe finalement à Paris en 1925, où il travaille comme ouvrier chez Renault à Boulogne-Billancourt.

En 1926, cherchant à tirer les leçons de la défaite, il rédige avec cinq autres anarchistes russes en exil un projet de « Plate-forme organisationnelle de l’union générale des anarchistes » d'inspiration communiste libertaire. Voline et Sébastien Faure s'y opposent et proposent, en réponse, la synthèse anarchiste.

Il meurt le 25 juillet 1934 et est incinéré au cimetière du Père-Lachaise en présence de centaines de personnes dont Voline qui prononce son éloge funèbre.

Biographie

De l'enfance aux premiers combats

Né à Gouliaï Polié, Nestor Makhno est le cinquième fils d’une famille d'anciens serfs, paysans pauvres d'Ukraine orientale, berceau des cosaques zaporogues[1]. Son père meurt alors qu'il n'a que dix mois[3]. Son enfance est marquée par une grande misère[4]. Dès l'âge de sept ans, il travaille comme berger[5] - [6]. À huit ans, il va à l'école l'hiver et travaille l'été. Il quitte définitivement l'école à douze ans et est ouvrier agricole à plein temps sur les terres de la noblesse et dans les fermes des koulaks, les paysans riches, souvent des colons allemands[3].

Il prend rapidement conscience de l'injustice dont les siens sont victimes. À l'âge de treize ans, il assiste à une correction musclée donnée par ses jeunes maîtres à un garçon d'écurie. Il court alors chercher de l'aide auprès du premier garçon d'écurie, Batko Ivan, qui se rue sur les deux hommes. Tous les employés demandent alors leur compte auprès du propriétaire qui prend peur. Cette première révolte marque profondément le jeune Makhno[7].

À l'âge de dix-sept ans, il travaille, d'abord comme apprenti peintre, puis comme ouvrier dans une fonderie[3].

Illégalisme révolutionnaire et condamnation à mort

Pendant la Révolution russe de 1905, il est actif localement à Houliaïpole (Gouliaï-Polié), où le régime envoie un détachement de gendarmes à cheval, qui réprime les rassemblements populaires, fouette ceux qui sont pris dans les rues et bat les prisonniers à coups de crosse[3].

À 16 ans, il rejoint l'« union des laboureurs pauvres »[8], un groupe de jeunes révolutionnaires qui se réclame du communisme libertaire[1] et s'oppose par l'action directe à la terreur gouvernementale, notamment aux moyens des « expropriations »[9] et de la redistribution de biens confisqués aux riches[8]. Comme nombre d'anarchistes de l'Empire russe[10], ils veulent répondre à la répression tsariste par la « Terreur noire »[11]. Ce groupe est animé par Waldemar Antoni. D'origine tchèque, membre du « groupe des anarchistes-communistes d'Ekatérinoslav », il arrivé à Gouliaï-Polié après le « dimanche sanglant » du 9 janvier 1905[12], en apportant à ces jeunes faiblement cultivés les livres de Bakounine, Kropotkine et Proudhon ainsi que des livres de culture générale, dont l'astronomie qui les passionne[8] - [n 1]. En réaction aux succès de ce groupe, les koulaks et les pomiechtchiks (grands propriétaires fonciers) créent leur propre mouvement l'« Union des russes véritables », sous la direction du commissaire de police de la Russie tsariste. Ils se trouvent un bouc émissaire et guidés par leur slogan « tue le youpin, sauve la Russie » organisent des pogroms. l'Union des laboureurs pauvres combat ce mouvement et le détruit, « ce fut notre première victoire » note Makhno dans ses Mémoires[8].

À la fin 1906 et en 1907, la répression s'abat sur le groupe. Makhno est arrêté et accusé d'assassinats politiques, mais libéré faute de preuves. En 1908, à la suite de la dénonciation d'un informateur infiltré dans le groupe par la police, il est arrêté et incarcéré[3].

En mars 1910, Makhno et treize de ses camarades[11] sont jugés par un tribunal militaire. Il est condamné à la peine de mort par pendaison. En raison de son jeune âge et des efforts de sa mère, la peine est commuée en réclusion à perpétuité[5] assortie de travaux forcés.

Il est incarcéré à la prison de Boutyrka, qui est, « à cette époque, une sorte d'université révolutionnaire »[14]. Il y étudie notamment Bakounine[15], Kropotkine et son concept de l'entraide. Il rencontre Piotr Archinov avec qui il parle beaucoup. En raison de son caractère peu conciliant, Makhno est régulièrement enchaîné et mis au cachot. Cette expérience explique sa haine des prisons et, plus tard, pendant la guerre civile, en entrant dans une ville nouvellement conquise, son premier geste est de libérer tous les prisonniers et de détruire la prison[3].

Grâce à la révolution de Février, le 2 mars 1917, après huit ans et huit mois de prison, Makhno est libéré en même temps que tous les autres prisonniers politiques.

Le soviet de Houliaïpole et la socialisation des terres

Fin mars 1917, il retourne à Houliaïpole où il est bien accueilli. Après ses années de prison, la souffrance, mais aussi l'étude, Makhno n'est plus un jeune militant inexpérimenté, mais un anarchiste qui a éprouvé sa volonté et forgé des idées précises sur la lutte révolutionnaire. Témoin de l'attitude dominatrice des intellectuels[16], il ne croit pas en l'honnêteté des hommes politiques[17]. Il retrouve ses anciens camarades et les convainc d'agir immédiatement en organisant les paysans et les ouvriers. Favorisant la concertation et la conscientisation, au cours d'une multitude de réunions et d'élections furent discutés, entre autres, ce qu'étaient une coopérative, une commune, une union, un délégué, le rôle d'un soviet ou encore, ce que signifiait prendre les terres[8].

Le 29 mars 1917, une union professionnelle des ouvriers agricoles, l'Union des paysans[18], est fondée et les paysans refusent de payer le loyer aux propriétaires[5]. Makhno intervient également dans la grève victorieuse d'une usine appartenant à son ancien patron et dans l'organisation du syndicat local des charpentiers et des ouvriers métallurgistes dont il est nommé président[19].

Du 5 au 7 août, à Gouliaï Polié, une assemblée régionale décide de réorganiser les syndicats paysans en un soviet des délégués, paysans et travailleurs[3]. Makhno recrute une petite troupe de paysans armés et entreprend d’exproprier les aristocrates locaux et de distribuer les terres aux paysans pauvres[19]. Mais le projet est retardé par l'opposition des propriétaires fonciers et des koulaks qui s'organisent et font appel aux autorités provisoires de Moscou. Le 29 août, en urgence alors que le général Kornilov tente de prendre le pouvoir à Pétrograd, le soviet de Gouliaï Polié forme un Comité pour le salut de la révolution, dont Makhno est nommé responsable. Le lendemain, ce comité décide l'abolition des privilèges et de désarmer les propriétaires afin de préparer les expropriations et d'appliquer le décret sur la terre tel qu'il avait été discuté à Gouliaï Polié pendant des mois[8].

Le 25 septembre, le congrès des soviets et organisations paysannes convoque les grands propriétaires et les koulaks, munis de leurs titres de propriété (terre, élevage et équipement), qui sont saisis. Un inventaire est dressé et partagé de façon égalitaire[5], y compris avec les anciens propriétaires. La propriété foncière est transformée en propriété sociale. Le principe veut que personne ne possède plus de terre qu'il n'est capable de cultiver seul, sans recourir à des salariés[3]. Cette action d'expropriation et de redistribution des terres, réalisée dans la concertation, anticipe l'autre décret sur la terre promulgué le 26 octobre 1917 et que le parti bolchévique arrivé au pouvoir imposera de façon violente[8].

Makhno veut construire un nouvel ordre social « où il n'y aurait ni esclavage, ni mensonge, ni honte, ni divinités méprisables, ni chaînes, où l'on ne pourrait acheter ni l'amour, ni l'espace, où il n'y aurait que la vérité et la sincérité des hommes »[20].

Sur un territoire de deux millions et demi d'habitants affranchi de tout pouvoir étatique, les insurgés forment des communes agraires autonomes dotées des organes d'une démocratie directe : soviets libres et comités de base[1]. Les terres, les usines et les ateliers sont expropriés avant d'être collectivisés et pour certains autogérés. Des communes sont créées sur la base du volontarisme, de l'égalité et la solidarité[7].

Déception à Moscou

L'élan révolutionnaire ukrainien est brisé en mars 1918 lorsque Lénine signe le traité de Brest-Litovsk qui cède l'Ukraine à l'Allemagne et à l'Autriche en échange de la paix. L'Ukraine est occupée en moins de trois mois par les armées austro-allemandes. L'occupant fait revenir les propriétaires et arrête les révolutionnaires.

Le congrès anarchiste de Taganrog, à la fin avril, décide d'organiser la guérilla par petites unités de cinq à dix combattants, de collecter des armes et de préparer un soulèvement paysan généralisé. Il décide également l'envoi d'une délégation à Moscou, dont Makhno[3].

En juin 1918, Makhno est à Moscou pour « consulter quelques vieux militants anarchistes sur les méthodes et les tendances à suivre dans le travail libertaire révolutionnaire parmi les paysans de l’Ukraine »[21]. Il rencontre Piotr Archinov et Pierre Kropotkine dont il dit « avoir beaucoup apprécié certains conseils »[21].

En avril, la Tchéka inflige une sévère défaite au mouvement libertaire en l'expulsant de ses locaux, interdisant ses publications et emprisonnant les militants[21]. Pour Makhno, venant d'une zone où les libertés de parole et d'organisation sont toujours vivantes, la faiblesse des anarchistes moscovites est un choc. Moscou lui apparaît comme « la capitale de la révolution de papier », ne produisant que des résolutions et des slogans vides tandis que le parti bolchévik installe une dictature par la force et la fraude[3].

Un peu par hasard[3], il rencontre Lénine au Kremlin. L'entretien porte « sur trois points : la mentalité des paysans en Ukraine ; les perspectives immédiates pour ce pays et la nécessité pour les bolcheviks de créer une armée régulière (Armée rouge) ; le désaccord entre le bolchevisme et l’anarchisme. Sa conversation, tout en présentant un certain intérêt, fut trop brève et superficielle pour apporter quelque chose de vraiment important »[21] (voir la section Citations).

Makhno retourne en Ukraine car il souhaite libérer Gouliaï Polié. En septembre 1918, il s'associe avec Fedir Shchus, ancien matelot dirigeant un petit détachement de résistants. Malgré leur faible nombre (une douzaine à peine), ils entrent dans la ville, tirent sur l'occupant, et déclenchent le soulèvement des habitants. Le village est libéré, ce sera le début de l'organisation de la libération de l'Ukraine coordonnée par Makhno[8], il est désormais surnommé « batko » (petit père) du fait de ses qualités de commandement militaire[10] - [22] et de l'affection populaire.

Les blancs, les rouges et l'Armée révolutionnaire insurrectionnelle ukrainienne

Un mois après la Révolution d'Octobre, l'arrivée au pouvoir des bolcheviks, qui ont comme mot d'ordre « la paix immédiate », débouche en décembre sur l'armistice de Brest-Litovsk puis sur la paix signée en mars 1918. La Russie renonce à sa souveraineté sur plusieurs territoires et reconnaît l'indépendance de l'Ukraine « grenier à blé et cœur industriel de la Russie » qui est aussitôt occupée par les armées austro-allemandes.

À cette occupation étrangère s'ajoute une guerre civile entre les bolchéviks et les Blancs de Dénikine. C'est dans ce cadre que se situe le soulèvement initié par Makhno qui après avoir combattu les Allemands et les Blancs en Ukraine résiste au pouvoir centralisateur des bolchéviks[23].

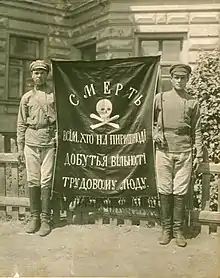

.

Slogan : « Mort à tous ceux qui s'opposent à la liberté des travailleurs ! ». En 1918, fort de son succès à Gouliaï-Polié, sa réputation grandit. « Bientôt, Makhno devint le point de ralliement de tous les insurgés », écrit Voline[24]. Makhno voit se rassembler autour de lui les autres détachements de résistants. En octobre, le plus important le rejoint, c'est celui du cheminot Viktor Belash, Makhno lui confie la responsabilité de fédérer cette armée composite[8] et d'en être le chef d'état-major. Ainsi est créée l'Armée révolutionnaire insurrectionnelle ukrainienne qui combat avec succès les forces antisémites ukrainiennes de Petlioura ainsi que les armées blanches. L'armée insurrectionnelle paysanne pratique la tactique de la guérilla et est remarquablement mobile. Elle est organisée sur les bases, spécifiquement libertaires, du volontariat : tous les gradés sont élus par les soldats[25] et la discipline est librement consentie. Ces règles sont observées par tous[26].

Après la victoire contre les Blancs, l'Armée rouge, qui a passé trois alliances tactiques temporaires avec Makhno[17], a désormais les mains libres et se retourne contre lui.

En août 1921, après des mois de combats acharnés contre les bolchéviques, Makhno quitte l'Ukraine et franchit la frontière roumaine[27].

Pour les communistes libertaires, l'Armée révolutionnaire insurrectionnelle ukrainienne est un symbole du combat pour un communisme non autoritaire. Sa défaite face à l’Armée rouge est celle du communisme non autoritaire face au communisme totalitaire établi depuis 1918 par les Bolcheviques.

Réalisations constructives

Selon La Voie vers la Liberté, organe du mouvement insurrectionnel[28] :

« La makhnovchtchina n'est pas l'anarchisme. L'armée makhnoviste n'est pas une armée anarchiste, elle n'est pas formée par des anarchistes. L'idéal anarchiste de bonheur et d'égalité générale ne peut être atteint à travers l'effort d'une armée, quelle qu'elle soit, même si elle était formée exclusivement par des anarchistes. L'armée révolutionnaire, dans le meilleur des cas, pourrait servir à la destruction du vieux régime abhorré; pour le travail constructif, l'édification et la création, n'importe quelle armée, qui, logiquement, ne peut s'appuyer que sur la force et le commandement, serait complètement impuissante et même néfaste. Pour que la société anarchiste devienne possible, il est nécessaire que les ouvriers eux-mêmes dans les usines et les entreprises, les paysans eux-mêmes, dans leurs pays et leurs villages, se mettent à la construction de la société anti-autoritaire, n'attendant de nulle part des décrets-lois. Ni les armées anarchistes, ni les héros isolés, ni les groupes, ni la Confédération anarchiste ne créeront une vie libre pour les ouvriers et les paysans. Seuls les travailleurs eux-mêmes, par des efforts conscients, pourront construire leur bien-être, sans État ni seigneurs. »

Communes libres

Parallèlement à ses activités militaires, Makhno contribue à la création, sur une région de trois cents kilomètres de diamètre qui va de la mer Noire au Donbass[17], d'un embryon de société rurale libertaire fondée sur l'autogestion[29]. Durant plusieurs mois, les paysans ukrainiens eurent le sentiment de vivre - d'après les témoignages de l'époque - « sans aucun pouvoir politique »[29].

Des communes libres s'auto-organisent sur les bases de l’entraide matérielle et morale, et des principes non autoritaires et égalitaires. Chaque commune est dotée d’une superficie de terre correspondant à ce que ses membres peuvent cultiver. Malgré une situation militaire difficile, trois congrès régionaux sont organisés le 23 janvier 1919, le 12 février et le 10 avril 1920[30]. Ces congrès, qui regroupent à la fois des délégués, des paysans et des soldats, ont pour fonction de coordonner les efforts pour la réalisation rapide des objectifs économiques et sociaux que se fixent les masses paysannes. Le troisième congrès rassemble les délégués de 72 districts représentant plus de 2 millions d'hommes et de femmes. À la fin de ce congrès tombe une dépêche, signée Pavel Dybenko, commandant de la division bolchévique : le congrès est déclaré contre-révolutionnaire et ses organisateurs hors la loi[8].

Makhno est partisan de Soviets de travail libres[29] qui contrairement aux Soviets politiques des bolchéviks, sont des organes d'auto-gouvernement qui encouragent les libertés d’expression, de parole, de presse et d’association[31].

Nabat

Par ailleurs, il développe des liens avec les forces militantes anarchistes qui se structurent.

La Confédération d'organisations anarchistes d'Ukraine est fondée en novembre 1918 à Koursk. Le programme de Nabat peut se résumer par le rejet des groupes privilégiés (non-travailleurs), la méfiance envers tous les partis, la négation de toute dictature (principalement celle d'une organisation sur le peuple), la négation du principe de l'État, le rejet d'une période « transitoire » et l'auto-direction des travailleurs par des soviets libres.

En avril 1919, à Elizavetgrad, Nabat dénonce la mainmise des bolcheviks sur les soviets et l'organisation purement militariste de l'Armée rouge, elle se prononce pour une « armée de partisans révolutionnaires » du type Makhnovxhtchina[32].

Preuve de ces liens tissés entre Nabat et makhnovistes, en août 1919, Voline est nommé responsable du « Conseil militaire insurrectionnel » de la Makhnovchtchina[33].

Exil

Le , Makhno et 78 de ses partisans se réfugient en Roumanie, d'où le commissaire du peuple aux Affaires étrangères d'URSS, Tchitcherine, tente vainement de le faire extrader et juger pour « activité terroriste » contre l'Ukraine.

« Il n’est plus le jeune révolutionnaire romantique de 1919. Il a vieilli et ressemble maintenant à un chef de guerre. Cette métamorphose à contretemps ainsi qu’une balafre laissent augurer de la difficulté à s’intégrer en terre inconnue, à une vie civile pacifique qu’il n’a plus connue depuis 1906[17]. »

Il passe ensuite en Pologne où il est incarcéré, jugé pour de prétendus forfaits accomplis en Ukraine contre les intérêts de la Pologne, et acquitté[21].

Il rejoint Dantzig et y est emprisonné. Il parvient à s'évader, avec l’aide de ses camarades, gagne Berlin avant de s'installer à Paris en 1925[21].

Synthétisme contre plateformisme

En juin 1926, à l'initiative de Nestor Makhno, Piotr Archinov et Ida Mett, le « Groupe des anarchistes russes à l’étranger » publie en russe la « Plate-forme organisationnelle de l’union générale des anarchistes (projet) ». En octobre, Voline en termine la traduction et le texte paraît en français aux éditions de la Librairie internationale[30].

La Plate-forme est composée de trois parties : une partie générale, sur le capitalisme et la stratégie pour le renverser ; une partie constructive, sur le projet communiste libertaire, et une partie organisationnelle, sur le mouvement anarchiste lui-même[34].

La partie générale affirme que l’anarchisme n’est pas une « belle fantaisie ni une idée abstraite de philosophie », mais un mouvement révolutionnaire ouvrier. Elle propose une grille d’analyse reposant sur le matérialisme et la lutte des classes comme moteur de l’histoire. Dans une situation révolutionnaire, l’organisation anarchiste doit proposer une orientation « dans tous les domaines de la révolution sociale ». L’enjeu est de « relier la solution de ces problèmes à la conception générale du communisme libertaire ».

La partie constructive propose un projet de société transitoire. La production industrielle suit le modèle des soviets fédérés. Pour ce qui est de la consommation et de la question agraire, la Plate-forme se démarque du « communisme de guerre » de Lénine, qui consista à spolier les campagnes pour nourrir les villes. Quant à la défense de la révolution, le modèle est celui de la Makhnovchtchina : « caractère de classe de l’armée », « volontariat », « libre discipline », « soumission complète de l’armée révolutionnaire aux masses ouvrières et paysannes ».

Pour finir, la partie organisationnelle propose quatre « principes fondamentaux » pour une organisation anarchiste : l’unité théorique, l’unité tactique, la responsabilité collective et le fédéralisme.

En 1927, il rencontre Alexandre Berkman[35].

En avril 1927, Voline et sept de ses amis publient un pamphlet de 40 pages « Réponse à la Plate-forme ». Le ton en est polémique, les auteurs accusent les plate-formistes d'avant-gardisme et de vouloir « bolcheviser » l’anarchisme[17]. Chaque point de la Plate-forme y est décortiqué et réfuté. Le caractère de classe de l’anarchisme est nié, l’anarchisme étant également une conception « humanitaire et individuelle ». La partie constructive est comparée au « programme de transition » léniniste. Les principes organisationnels sont assimilés à de la discipline de caserne. Même la défense de la révolution, inspirée de la Makhnovchtchina, est réprouvée. Les auteurs de la Réponse y voient la « création d’un centre politique dirigeant, d’une armée et d’une police se trouvant à la disposition de ce centre, ce qui signifie, au fond, l’inauguration d’une autorité politique transitoire de caractère étatique »[36].

Quelques semaines plus tard, Piotr Archinov publie « La réponse aux confusionnistes de l'anarchisme »[37].

En 1928, Sébastien Faure et Voline élaborent la synthèse anarchiste qui vise à surmonter les divisions internes, tant théoriques qu’organisationnelles, du mouvement anarchiste[38]. Voline propose une synthèse des différents courants du mouvement existants à l'époque : communiste libertaire, anarcho-syndicaliste, individualiste. D'après Voline, ces courants sont apparentés et proches les uns des autres, ils n’existent qu'à cause d’un malentendu artificiel. Il faut donc faire une synthèse théorique et philosophique des doctrines sur lesquelles ils reposent, après quoi on pourra en faire la fusion et envisager la structure et les formes précises d’une organisation représentant ces trois tendances[39].

La controverse entre synthétistes et plateformistes se poursuit jusqu’en 1931 : à l’accusation de « bolchevisme » des uns, répond celle de « dilettantisme » des autres.

Fin de vie dans la misère

Arrivé à Paris en avril 1925, il est hébergé par des amis russes à Saint-Cloud, puis à Romainville. Sa famille s'installe, le 21 juin 1926, à Vincennes.

Physiquement diminué, atteint de tuberculose et couvert de cicatrices : « Son corps n’est que cicatrices et des morceaux de mitraille circulent sous sa peau », dit Louis Lecoin. En 1928, une intervention chirurgicale ne parvient pas à le soulager des morceaux de mitraille.

Ne supportant pas d'être longtemps debout, il est pourtant contraint de travailler pour survivre. Il sera un moment aide-fondeur à Vincennes, puis tourneur chez Renault à Boulogne-Billancourt[40], tandis que sa compagne travaille dans une usine de chaussures à Paris.

À Paris, Makhno retrouve Voline et d'autres exilés russes. Avec Piotr Archinov et Ida Mett, il forme le groupe Dielo Trouda.

Il entreprend la rédaction de ses Mémoires avec l’aide d’Ida Mett. Le premier tome, La Révolution russe en Ukraine, paraît en 1927. Ses Mémoires, dont le récit s'arrête en 1918, restent inachevés.

Le 16 mai 1927, il fait l'objet d'un ordre d'expulsion, qui n'est pas exécuté grâce à l'intervention de Louis Lecoin, sous réserve qu'il respecte une stricte neutralité politique.

En juillet, il rencontre Buenaventura Durruti et Francisco Ascaso à qui il affirme que les conditions d'une révolution libertaire sont plus propices en Espagne qu'en Russie parce qu'il y existe un prolétariat et une paysannerie de tradition révolutionnaire et que les anarchistes espagnols ont un sens de l'organisation qui manquait en Russie : « C'est l'organisation qui assure la réussite en profondeur de toutes les révolutions »[3].

Il vit dans la misère. L’Union anarchiste communiste lance, le 6 avril 1929, dans Le Libertaire un appel à « une solidarité de longue haleine en faveur de Makhno ».

En 1929, avec sa famille, il est invité par le groupe anarchiste d'Aimargues dans le Gard. Galina Kouzmenko (1896-1978), sa compagne, et sa fille Lucie y restent un an.

Sa santé se dégrade, il est hospitalisé le 16 mars 1934 à l’hôpital Tenon, à Paris. Nestor Makhno meurt au matin du 25 juillet 1934. Le 28 juillet, il est incinéré au cimetière du Père-Lachaise, en présence de plusieurs centaines de personnes, dont Voline qui prononce son éloge funèbre. Ses cendres sont conservées au columbarium du Père-Lachaise sous le no 6685[41] - [42].

Controverses

Accusation d'« antisémitisme »

En 1926, Makhno doit se défendre des accusations calomnieuses d'antisémitisme portées par le journal communiste L'Humanité et relayées par l'écrivain Joseph Kessel qui le dépeint en tyran antisémite dans sa nouvelle « Makhno et sa juive ». Intoxication des services secrets soviétiques ?

« […] tout, jusqu’au nom des personnages, est recopié d'un écrit publié par un officier blanc, Guerassimenko, accusé d’espionnage en faveur des bolcheviks[24]. Kessel n’invente qu’un procédé pour éviter l’accusation de plagiat : un des amis de l’auteur aurait entendu le récit de la bouche d’un immigré russe, à l’issue d’une nuit fortement alcoolisée dans un bar de l’émigration blanche à Paris… »[17]. »

Makhno répond : « Toute tentative de pogrom ou de pillage fut chez nous étouffée dans l’œuf. Ceux qui se rendirent coupables de tels actes furent toujours fusillés sur les lieux mêmes de leurs forfaits. »[43]

« Une diffamation particulièrement ignoble fut lancée […] contre le mouvement makhnoviste en général et contre Makhno personnellement. Elle est répétée par de nombreux auteurs de tous camps et par des bavards de tout acabit. Les uns la répandent intentionnellement. D’autres […] la répètent, sans avoir le scrupule de contrôler les « on-dit » et d’examiner les faits de plus près. […] Nous pourrions couvrir des dizaines de pages en apportant des preuves massives, irréfutables, de la fausseté de ces assertions […] raconter quelques actes de répression spontanée exercée par Makhno lui-même ou par d’autres makhnovistes, contre la moindre manifestation d’un esprit antisémite […]. Notons sommairement quelques vérités essentielles :

- Un rôle assez important fut tenu dans l’armée makhnoviste par des révolutionnaires d’origine juive ;

- Quelques membres de la Commission d’éducation et de propagande furent des Juifs ;

- À part les nombreux combattants juifs dans les diverses unités de l’armée, il y avait une batterie servie uniquement par des artilleurs juifs et un détachement d’infanterie juif ;

- Les colonies juives d’Ukraine fournirent à l’armée makhnoviste de nombreux volontaires ;

- D’une façon générale, la population juive, très nombreuse en Ukraine, prenait une part active et fraternelle à toute l’activité du mouvement. Les colonies agricoles juives, disséminées dans les districts de Marioupol, de Berdiansk, d’Alexandrovsk, etc., participaient aux assemblées régionales des paysans, des ouvriers et des partisans ; ils envoyaient leurs délégués au Conseil révolutionnaire militaire régional ;

- Les Juifs riches et réactionnaires eurent certainement à souffrir de l’armée makhnoviste, non pas en tant que Juifs, mais uniquement en tant que contre-révolutionnaires, de même que les réactionnaires non Juifs. »

Pour l'historien Elias Tcherikover (1881-1943), spécialisé dans les recherches sur les persécutions et sur les pogroms en Russie[21] :

« […] sous réserve des témoignages exacts qui pourront m’arriver dans l’avenir : une armée est toujours une armée, quelle qu’elle soit. Toute armée commet, fatalement, des actes blâmables et répréhensibles […] L’armée makhnoviste ne fait pas exception à cette règle. Elle a commis, elle aussi, des actes répréhensibles […] Mais […] dans l’ensemble, l’attitude de l’armée de Makhno n’est pas à comparer avec celle des autres armées qui ont opéré en Russie pendant les événements de 1917-1921. Je puis vous certifier deux faits, d’une façon absolument formelle.

- Il est incontestable que parmi toutes ces armées, y compris l’Armée rouge, c’est l’armée de Makhno qui s’est comportée le mieux à l’égard de la population civile en général et de la population juive en particulier. J’ai là-dessus de nombreux témoignages irréfutables. La proportion des plaintes justifiées contre l’armée makhnoviste, en comparaison avec d’autres, est de peu d’importance.

- Ne parlons pas des pogroms soi-disant organisés ou favorisés par Makhno lui-même. C’est une calomnie ou une erreur. Rien de cela n’existe. Quant à l’armée makhnoviste comme telle, j’ai eu des indications et des dénonciations précises à ce sujet. Mais, jusqu’à ce jour au moins, chaque fois que j’ai voulu contrôler les faits, j’ai été obligé de constater qu’à la date indiquée aucun détachement makhnoviste ne pouvait se trouver au lieu indiqué, toute l’armée se trouvant loin de là. Cherchant des précisions, j’établissais ce fait, chaque fois, avec une certitude absolue : au lieu et à la date du pogrome, aucun détachement makhnoviste n’opérait ni ne se trouvait dans les parages. Pas une fois je ne pus constater la présence d’une unité makhnoviste à l’endroit où un pogrom juif eut lieu. Par conséquent le pogrom ne fut pas l’œuvre des makhnovistes. »

De son côté, Paul Avrich écrit, à propos de l'antisémitisme présumé de Makhno, que tous les camps l'ont accusé de persécutions et de pogroms antisémites. Cependant, ces affirmations sont basées sur des rumeurs ou des calomnies et restent non prouvées[44]. Avrich note que nombre de militants d'origine juive, comme Voline et Aron Baron, ont été actifs dans la Commission culturelle-éducation. Mais la grande majorité des combattants d'origine juive, qui ont formé une partie significative de l'armée, se sont battus dans des détachements spécifiques d'artillerie ou d'infanterie aux côtés des Ukrainiens, des Russes et d'autres nationalités.

Par ailleurs, le Comité central de l'organisation sioniste Merkaz qui a régulièrement rendu compte des pogroms organisés par les Blancs, les nationalistes ou l'Armée rouge, n'a jamais porté la moindre accusation contre Makhno. Aujourd'hui, l'Encyclopaedia Judaica lui rend justice[45].

La réalisatrice Hélène Châtelain précise : « La légende construite par la propagande soviétique en fait un anarchiste-bandit-antisémite contre-révolutionnaire ; pour ceux de Gouliaïpolié, il défend au contraire la liberté et les pauvres, et les journaux makhnovistes montrent qu'il a aussi défendu les Juifs »[46].

Relations entre les makhnovistes et les colons mennonites

Les communautés allemandes et mennonites en Ukraine considéraient Makhno comme un instigateur de banditisme paramilitaire contre des fermiers innocents, et un « monstre inhumain dont le chemin est littéralement trempé de sang »[47]. Il est constamment désigné comme un terroriste ou un bandit dans la littérature mennonite.

À l'âge de 11 ans, Makhno avait commencé à travailler comme bouvier sur le domaine Janzen à Silberfeld. C'est ici qu'il a commencé à développer une haine pour les classes dirigeantes. Dans ses Mémoires, il écrit :

« À cette époque, je commençais à éprouver de la colère, de l'envie et même de la haine envers le propriétaire [Janzen] et surtout envers ses enfants - ces jeunes fainéants qui me dépassaient souvent bien soignés et sains. J'étais sale et habillé de chiffons, pieds nus et je puais le fumier après avoir nettoyé l'étable des veaux[48]. »

Makhno a travaillé aussi à l'usine Kroeger appartenant à un mennonite à Gouliaï-Polié.

Tout au long de la guerre civile, Mahkno et ses troupes ont attaqué de nombreuses colonies et propriétés allemandes et mennonites dans l'oblast de Katerynoslav. Les grandes propriétés rurales des mennonites étaient des cibles importantes en raison de leur richesse et de la proximité de Gouliaï-Polié[49]. La colonie de Schönfeld, adjacente à la région de Gouliaï-Polié, était unique en ce sens qu'elle se composait principalement de propriétés mennonites à travers une vaste zone. Les colonies mennonites étaient visées par Makhno car, en tant que propriétaires de fermes et de domaines prospères, elles étaient considérées comme des koulaks - des fermiers aisés qui exploitaient le travail de la paysannerie environnante, principalement ukrainienne. Les Ukrainiens étaient traditionnellement engagés par les mennonites riches comme domestiques et ouvriers agricoles.

Alors que leurs croyances religieuses ne leur permettaient pas de servir dans l'armée du tsar, de nombreux mennonites avaient aidé l'effort de guerre russe en accomplissant un service national dans des rôles non combattants, notamment dans les unités forestières et médicales. Les origines allemandes des mennonites ont également servi à enflammer des sentiments négatifs pendant la période de la révolution, car de nombreux makhnovistes avaient des familles qui avaient souffert sous l'occupation germano-austro-hongroise en 1918. Le propre frère de Makhno, Emelian - un ancien combattant de guerre handicapé - a été assassiné et la maison de sa mère a été brûlée par les occupants allemands.

Les mennonites eux-mêmes, dépouillés de leurs richesses et de leurs biens pendant la révolution, embrassèrent l'occupant qui promettait de les rétablir en tant que propriétaires terriens. Des mennonites ont accompagné des détachements punitifs contre la paysannerie, ce qui a grandement contribué à l'amertume croissante entre mennonites et Ukrainiens. En octobre 1918, les forces austro-hongroises et les « colons allemands » incendièrent le village pro-makhnoviste de Bolche-Nikholaïevka et assassinèrent beaucoup de ses habitants. Makhno a répondu par une violente campagne de représailles contre les colonies et les domaines allemands / mennonites. En même temps, Makhno exprimait son opposition au massacre aveugle des colons et établissait des « règles de base » pour l'occupation des colonies[50].

À l'hiver 1918-1919, la plupart des habitants de la colonie de Schönfeld s'étaient réfugiés dans la relative sécurité de la colonie de Molotschna. Sous l'occupation allemande, les mennonites avaient été encouragés à former des unités d'autodéfense (Selbstschutz). Les jeunes mennonites étaient entraînés et armés sous la surveillance d'officiers allemands. Rompant avec près de quatre siècles de pacifisme, l'approbation tacite du Selbstschutz fut donnée par la direction mennonite à la conférence de Lichtenau [30 juin-2 juillet 1918][51]. Destiné exclusivement à la défense de la colonie, avec l'arrivée de l'Armée des volontaires du général blanc Anton Dénikine, le Selbstschutz fut progressivement entraîné dans des opérations offensives contre Makhno. Plus tard pendant la guerre civile, des mennonites ont également formé des bataillons ethniques au sein de l'Armée blanche. Le Selbstschutz a d'abord réussi à protéger leurs communautés contre les partisans de Makhno, mais il a été débordé une fois que les anarchistes se sont alliés avec l'Armée rouge, qui était entrée en Ukraine en février 1919[52]. Les mennonites de la colonie de Molotschna étaient sous occupation makhnoviste-rouge commune jusqu'à ce que les Blancs franchissent le front sud en mai 1919. Après l'attaque dévastatrice de Makhno sur l'arrière-garde de Denikine en septembre-octobre 1919, les colonies mennonites se retrouvent sous occupation makhnoviste. L'année 1919 a vu le plus grand nombre de mennonites tués - environ 827 ou 67 % de tous les décès de la guerre civile mennonite. La grande majorité d'entre elles s'est produite entre octobre et décembre. Pendant cette période, d'importants massacres ont eu lieu à Eichenfeld (Yazykovo), Blumenort (Molotschna), Steinfeld, Ebenfeld (Borozenko) et Münsterberg (Zagradovka) alors qu'ils étaient sous le contrôle administratif des makhnovistes. La colonie de Chortitza a également subi un grand nombre de morts et de vols.

Malgré le débat et l'enquête en cours sur la culpabilité personnelle de Makhno dans les massacres, il n'y a actuellement aucune preuve qu'il ait été présent ou qu'il ait sanctionné ces actions. Selon les recherches de Peter Letkemann, 3 336 mennonites russes, soit trois pour cent de leur population totale, sont morts entre 1914 et 1923. Quatre-vingt-seize pour cent de ces décès sont survenus en Ukraine[52].

Accusation de « banditisme »

« Pour Trotski, il est clair que le rétablissement du front ukrainien dépend « de la suppression de l’anarcho-république indépendante de Gouliaï-Polé, de l’établissement de l’unité du pouvoir soviétique, de l’unité de l’armée. Cette « Realpolitik » de centralisation était difficile à diffuser à cause de la popularité de Makhno. Ce problème fut résolu grâce à une innovation terminologique. Le « banditisme » devient la désignation de tous les groupes armés autonomes. Plutôt que de troupes irrégulières, les autorités soviétiques parlent de « bandes », et donc de « bandits ». Or, comme en français, le mot suggère moins le membre d’une bande qu’un brigand, un voleur, voire un assassin. L’écrasement de ces bandes est ainsi légitimé sans que cela prenne un caractère politique[17]. »

Et Voline de poursuivre :

« Il va de soi, enfin, que les bolcheviks connaissaient parfaitement la différence entre le mouvement insurrectionnel et les bandes armées sans foi ni morale. Mais cette confusion servait à merveille leurs desseins et, en « hommes d’État expérimentés », ils l’exploitaient dans leur intérêt[21]. »

Une prétendue disparition de ses Mémoires

Dans son livre Souvenirs sur Nestor Makhno, Ida Mett écrit : « Galina Kouzmenko […] Après la mort de Makhno, elle est devenue la femme de Voline et ensemble avec ce dernier, elle avait commis la plus grande saleté morale : tous deux, ils ont dérobé d'en dessous l'oreiller mortuaire de Makhno son journal intime et l'ont fait disparaître. Or, ce journal, Makhno l'avait écrit durant toute sa vie en émigration et y donnait son avis sur ses camarades d'idée et sur leur activité. »[53].

Michel Ragon, dans son roman La mémoire des vaincus met en scène cette situation[54] : « Ils ont trouvé le manuscrit sous l'oreiller du mort et l'ont brûlé ». Cette version est cependant peu plausible, Makhno ayant abandonné la rédaction de son autobiographie en 1927.

Citations

Rencontre avec Lénine

En juin 1918, Makhno rencontre Lénine au Kremlin. Il rend compte de cet entretien dans ses Mémoires :

« « Je vous considère, camarade, comme un homme ayant le sens des réalités et des nécessités de notre époque. S’il y avait en Russie ne fût-ce qu’un tiers d’anarchistes tels que vous, nous, communistes, serions prêts à marcher avec eux à certaines conditions et à travailler en commun dans l’intérêt de l’organisation libre des producteurs. » À cet instant, je sentis sourdre en moi un sentiment de profonde estime pour Lénine, alors que récemment encore j’avais la conviction qu’il était responsable de l’anéantissement des organisations anarchistes de Moscou, ce qui avait été le signal de l’écrasement de celles-ci dans beaucoup d’autres villes. Et dans mon for intérieur, j’eus honte de moi-même. […] « Nous connaissons les anarchistes aussi bien que vous. Pour la plupart, ils n’ont aucune notion du présent, ou en tout cas, ils s’en soucient très peu ; or le présent est si grave que n’y pas penser ou ne pas prendre position d’une manière positive vis-à-vis de lui est pour un révolutionnaire plus qu’honteux. La majeure partie des anarchistes a leurs pensées tournées vers l’avenir et lui consacrent leurs écrits, sans chercher à comprendre le présent : et cela aussi nous sépare d’eux. […] Oui, oui, les anarchistes sont forts par les idées qu’ils se font de l’avenir dans le présent, ils n’ont pas les pieds sur terre ; leur attitude est lamentable et cela parce que leur fanatisme dépourvu de contenu fait qu’ils sont sans liens réels avec cet avenir. »[55] »

En guise de bilan

Abel Paz rapporte l'entretien avec Buenaventura Durruti et Francisco Ascaso en 1927, où Makhno revient sur l'expérience ukrainienne :

« Notre commune agraire était la cellule vivante, économique et politique de notre système social. Ces communautés n'étaient pas basées sur l'égoïsme individuel mais reposaient sur des principes de solidarité communautaire, locale et régionale. Ainsi, de la même manière que les membres d'une communauté se sentaient solidaires entre eux, les communautés se fédéraient entre elles. Notre pratique, en Ukraine, démontra que le problème paysan avait des solutions différentes de celles qu'imposait le bolchevisme. Si notre pratique s'était étendue au reste du pays, on n'aurait pas vu se créer la néfaste division entre la campagne et la ville, on aurait évité les années de famine et de luttes inutiles entre paysans et ouvriers. Et, ce qui est plus important, la révolution aurait crû et se serait développée selon des voies très différentes. On a dit, contre notre système que, s'il a pu se soutenir, c'était parce qu'il se basait sur des assises seulement paysannes. Ce n'est pas vrai. Nos communautés étaient mixtes, agricoles-industrielles et même quelques-unes d'entre elles seulement industrielles. Tous, nous étions à la fois combattants et travailleurs. L'assemblée populaire était l'organisme déterminant et, dans la vie militaire, c'était le Comité de guerre composé par les délégués de tous les détachements guérilleros. Il s'agissait, en somme, de faire participer tout le monde à l'œuvre collective, d'empêcher la naissance d'une caste dirigeante qui monopolise le pouvoir. Et nous l'avons obtenu. Parce que nous avons réussi et que nous étions un démenti aux pratiques bureaucratiques bolcheviques, Trotsky, trahissant le pacte entre l'Ukraine et le pouvoir bolchevique, envoya l'Armée rouge pour nous combattre. »

La « Makhnovchtchina »

Selon Alexandre Skirda[56], c'est le mouvement de masse conduit, entre autres par Nestor Makhno, qui a été nommé Makhnovchtchina (en cyrillique Махновщина) et non simplement l'armée insurrectionnelle. Ce « terme dont le suffixe amplificateur [« -chtchina (-щина) » — désignant un groupe, mouvement ou une idéologie —] peut être semi-péjoratif en russe » provient de la propagande bolchéviks[57] et servait à calomnier à la fois le « chef » des armées mais aussi l'ensemble du mouvement insurrectionnel ukrainien. Il fut néanmoins utilisé par les insurgés dont Nestor Makhno était le « premier de cordée » (celui qui allait en premier au combat) avant de l'être par les historiens du mouvement ou ceux de la Russie soviétique.

En français, on retrouve ce terme sous diverses orthographes : Makhnovchtchina, Makhnovschina ou Makhnovtchina. Il peut désigner selon l'auteur, soit le mouvement libertaire soit l'armée insurrectionnelle soit les deux à la fois.

Hommages

Makhnovchtchina

La chanson Makhnovchtchina[58] a été écrite en l’honneur de l'armée révolutionnaire insurrectionnelle ukrainienne par le parolier français Étienne Roda-Gil sur la musique du chant soviétique Les Partisans.

En raison des multiples variations de traductions en français, cette chanson s'écrit de trois manières différentes :

- Makhnovchtchina[59]. Elle est présente, avec cette orthographe, sur un album live de René Binamé ;

- Makhnovschina[60]. Elle est présente, avec cette orthographe, sur l'album 71-86-21-36[61] de René Binamé (paroles modifiées) ainsi que sur l'album de 1994, Pour en finir avec le travail[62] (réédité en 2008 sous le nom Les chansons radicales de mai 68) ;

- Makhnovtchina[63]. Elle figure, avec cette orthographe, sur le Split Bérurier Noir/Haine Brigade[64], sur l'album Contrechants… de ma mémoire[65] de Serge Utgé-Royo. Elle figure également sur les albums des groupes Barikad et Muckrackers et est chantée par l'espérantiste JoMo.

Paroles

Refrain

Makhnovchtchina, Makhnovchtchina

Tes drapeaux sont noirs dans le vent

Ils sont noirs de notre peine

Ils sont rouges de notre sang

Couplet 1

Par les monts et par les plaines

Dans la neige et dans le vent

A travers toute l'Ukraine

Se levaient nos partisans

Couplet 2

Au printemps les traités de Lénine

Ont livré l'Ukraine aux Allemands

A l'automne la Makhnovchtchina

Les avait jetés au vent

Couplet 3

L'armée blanche de Denikine

Est entrée en Ukraine en chantant

Mais bientôt la Makhnovchtchina

L'a dispersée dans le vent

Couplet 4

Makhnovchtchina, Makhnovchtchina

Armée noire de nos partisans

Qui combattait en Ukraine

Contre les rouges et les blancs

Couplet 5

Makhnovchtchina, Makhnovchtchina

Armée noire de nos partisans

Qui voulait chasser d'Ukraine

A jamais tous les tyrans

Autres chansons

Plusieurs chansons en langue russe font référence à Makhno ; au moins deux portent le titre de Bat'ka Makhno (Батька Махно, « Petit père Makhno »), l'une interprétée notamment par le groupe Lioubè, l'autre par le groupe Kontra (Valery Goguine).

Bandes dessinées

Entre 2019 et 2021, Les Humanoïdes associés éditent la bande dessinée Le vent des libertaires[66], librement inspirée de la vie de Nestor Makhno. Elle existe en deux tomes séparés ou en un volume unique (intégrale).

Entre 2020 et 2021, Bruno Loth et les éditions La boîte à bulles publient les deux volumes de l'ouvrage Viva l'anarchie ! : la rencontre entre Makhno et Durruti[67] - [68] qui retrace la rencontre entre Buenaventura Durruti et Nestor Makhno.

Publications

Archives

- (fr+en) The Nestor Makhno archives : Nombreux textes écrits par Nestor Makhno.

- Texte collectif : Projet de Plate-forme organisationnelle de l’union générale des anarchistes, 1926, texte intégral.

Ouvrages

- Mémoires [seul paru]. Fac-similé de l'édition originale, 1927 : mars 1917 - avril 1918, Paris, Ressouvenances, , 360 p. (ISBN 2-84505-027-5).

- Mémoires et écrits : 1917-1932 (trad. Alexandre Skirda), Paris, Ivrea, , 558 p. (ISBN 978-2-8518-4286-2, présentation en ligne).

- Œuvres de Nestor Makhno, Éditions la Bibliothèque Digitale, 2013, notice, (ISBN 9791021303133).

- Nestor Makhno (trad. Alexandre Skirda), La Lutte contre l’État et autres récits : 1925-1932, Jean-Pierre Ducret, , 145 p.

- L'anarchisme et notre époque : suivi du « Manifeste de l'armée insurrectionnelle d'Ukraine » et autres textes, L'Esprit du temps, , 145 p. (ISBN 978-2847955354)[69]. Recueil précédé (préface) de la nécrologie que Lucille Pelletier, militante anarchiste française écrivit en 1934 dans la revue libertaire, La Révotution prolétarienne, en hommage à Nestor Makhno.

Sur Makhno

- Souvenirs sur Nestor Makhno, Ida Mett, Paris, Allia, 2022, 48 p.

Articles

- Mon entretien avec Lénine, juin 1918, texte intégral.

- La Cause du travail, 1925-1932, texte intégral.

- Le Grand Octobre en Ukraine, Dielo Trouda, no 29, octobre 1927, texte intégral.

- La Makhnovchtchina et l'antisémitisme, Dielo Trouda, no 30-31, novembre-décembre 1927, texte intégral.

- Aux juifs de tous pays - La Makhnovchtchina et l’Antisémitisme, Dielo Trouda, no 30-31, novembre-décembre 1927, texte intégral.

Notes et références

Notes

- Zouïtchenko, membre actif, raconte : « Nous avions des leçons presque tous les jours, au cours desquelles Antoni nous faisait faire connaissance avec les travaux de Proudhon, Stirner, Bakounine, Kropotkine, avec l'économie politique, l'histoire culturelle et l'histoire générale, l'astronomie, les origines de la terre et de la vie, les origines de l'homme, etc. On faisait la critique de la réforme agraire de Stolypine qui détruisait ce qui restait des obchtchinis. Nous nous sentions proches des slogans « A bas l'autocratie » et « Le Travail régnera sur le monde » et n'avions aucun doute quant à leur justesse[13]. »

Références

- Makhno 2010.

- (en) « Nestor Makhno », sur Spartacus Educational (consulté le )

- Makhno, Nestor, 1889-1934, libcom, texte intégral

- L'Éphéméride anarchiste : notice biographique

- Pascal Nurnberg, Ukraine 1917/1923 : Nestor Makhno et l'Armée insurrectionnelle d'Ukraine, Le Monde libertaire, été 1972, p. 17-19, texte intégral.

- (en) « Nestor Makhno: the man and the myth », sur libcom.org (consulté le )

- Skirda 2005.

- Hélène Châtelain film documentaire Nestor Makhno, un paysan d’Ukraine

- Michel Ragon 2008.

- Cédric Gras, Anthracite (Roman), Paris, Stock, , 335 p. (ISBN 978-2-234-07978-6), p. 28,135

- Malcolm Menzies, Makhno, une épopée: le soulèvement anarchiste en Ukraine, 1918-1921, Éditions Belfond, 1972, page 25.

- Les routes de Nestor Makhno, p. 31.

- Les routes de Nestor Makhno, p. 32.

- Ida Mett 1998, p. 9.

- Frank Mintz, Brèves réflexions sur la théorie et la pratique bakouniniennes Makhno Nestor Mémoires et écrits 1917-1932 (présenté et traduit du russe par Alexandre Skirda), 10 avril 2010, page 5.

- Mémoires et écrits, 1917-1932, Éditions Ivrea, 2009, p. 58-59, cité par Frank Mintz, Brèves réflexions sur la théorie et la pratique bakouniniennes Makhno Nestor Mémoires et écrits 1917-1932 (présenté et traduit du russe par Alexandre Skirda), 10 avril 2010, page 5.

- Éric Aunoble, La figure de Nestor Makhno, ou les tribulations d'un héros révolutionnaire, in Korine Amacher, Le Retour des héros. La reconstitution des mythologies nationales à l'heure du postcommunisme, Éditions Academia-Bruylant, 2010, texte intégral.

- Yves Ternon, Makhno, la révolte anarchiste, Bruxelles, Éditions Complexe, 1981.

- (en) Paul Avrich, The Anarchists in the Russian Revolution, Londres, Thames & Hudson, 1973, p. 239-240.

- Mémoires et écrits 2010

- Voline, La Révolution Inconnue. Livre troisième : Les luttes pour la véritable Révolution sociale (1918-1921), Éditions Entremonde, 2009, texte intégral.

- « La mémoire oubliée de l’Ukraine anarchiste », Le Monde.fr, (lire en ligne)

- Serge Berstein et Pierre Milza, Histoire du XXe siècle, la fin du monde européen, 1900-1945 tome 1, Initial, Hatier Paris, 1996.

- Jean-Pierre THIBAUDAT, « Sur les traces de «Makhno l'égorgeur» », Libération, (lire en ligne)

- Trotsky et Makhno, Frank Mintz, L’anarcho-syndicalisme et révolution russe, Confédération nationale du travail, Bureau régional région Parisienne, 2004, texte intégral.

- Nestor Makhno, Manifeste de l'armée insurrectionnelle ukrainienne in Daniel Guérin, Ni Dieu ni Maître - Anthologie de l’anarchisme tome II, La Découverte, 1999, p. 207-209.

- Nicolas Werth, Histoire de l’Union soviétique. De l’Empire russe à la Communauté des États indépendants : 1900-1991, Paris, PUF, 2008, p. 168.

- Archinov 2010.

- Claude Faber, L'anarchie, une histoire de révoltes, Milan, 2002, p. 28-29.

- Sylvain Boulouque, Voline, Itinéraire, une vie, une pensée, no 13, 1996, p. 3-10.

- Daniel Guérin, Ni Dieu ni Maître - Anthologie de l'anarchisme, tome II, La Découverte, 1999, p. 186-187.

- L'Éphéméride anarchiste : texte intégral.

- L'Éphéméride anarchiste : notice biographique Voline.

- Plate-forme d'organisation des communistes libertaires, Dielo Trouda, 1926 texte intégral

- (en) « Alexander Berkman », sur Spartacus Educational.com

- Skirda 1987

- Dielo Trouda, 1927 : introduction.

- Voline, Synthèse (anarchiste), Encyclopédie anarchiste, texte intégral.

- René Berthier, À propos des 80 ans de la Révolution Russe, mars 2007 texte intégral.

- Maurice Rajsfus, Mon père, l'étranger : un immigré juif polonais à Paris dans les années 1920, L'Harmattan, 1989, note en page 58.

- Claire Auzias, Mémoires libertaires : Lyon 1919-1939, L'Harmattan, 2000, page 185.

- Répertoire annuel d'inhumation, 28 juillet 1934, page 11

- La makhnovchtchina et l'antisémitisme, Dielo Trouda, no 30-31, novembre-décembre 1927, texte intégral.

- (en) Paul Avrich, Anarchist portraits, Princeton University Press, 1988, page 112

- Pogroms, Encyclopaedia Judaica, 2008, texte intégral.

- Châtelain, Hélène, .

- (en) Dietrich Neufeld, Russian Dance of Death, translated by Al Reimer, Winnipeg: Hyperion Press, 1977, p. 18–19.

- (en) Nestor Makhno, The Ukrainian Revolution, trans. Malcolm Archibald and Will Firth, Edmonton: Black Cat Press, 2011, p. xvi

- (en) Paul Robert Magocsi, A History of Ukraine, University of Toronto Press, , 508–10 p. (ISBN 0-8020-7820-6)

- (en) Nestor Makhno, The Ukrainian Revolution, trans. Malcolm Archibald and Will Firth, Edmonton: Black Cat Press, p. 107–36

- (en) J. B. Toews, ed., The Mennonites in Russia From 1917 to 1930: Selected Documents Winnipeg, MB: Christian Press, p. 395–448

- (en) Lawrence Klippenstein, [www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Pni/2007/07lktvao.pdf "The Selbstschutz: A Mennonite Army in Ukraine, 1918–1919"]

- Texte intégral.

- Ragon Mém. 1989. Lire en ligne

- Mon entretien avec Lénine, juin 1918, texte intégral.

- Skirda 2005, p. 9.

- Cette formulation dépréciative est notamment utilisée par Trotski pour titre de l'article de juin 1919 du journal officiel Izvestia dénigrant cette armée comme « un ramassis de bandits, assassins, pillards, petits propriétaires, contre-révolutionnaires ».

- « Pour en finir avec le travail - La Makhnovchtchina » [vidéo], sur YouTube (consulté le ).

- « Makhnovchtchina musique », sur discogs.com (consulté le )

- « La Makhnovstchina musique », sur discogs.com (consulté le )

- René Binamé 2015.

- EPM 2008.

- « La Makhnovtchina musique », sur discogs.com (consulté le )

- Bérurier Noir / Haine Brigade 1988.

- Serge Utgé-Royo 2012.

- Le vent des libertaires 2021.

- Viva l'anarchie ! Vol. 1 2020.

- Viva l'anarchie ! Vol. 2 2021.

- « L’anarchisme et notre époque » (Recension), sur monde-libertaire.fr, (consulté le )

Annexes

![]() : documents utilisés comme source pour écrire cet article.

: documents utilisés comme source pour écrire cet article.

Bibliographie

- (fr+en) Les archives Nestor Makhno : Textes sur Nestor Makhno et la Makhnovischina par Voline, Ida Mett, Piotr Archinov etc.

- Viktor Bélach et Alexandre Bélach (trad. du russe par François Wagenere, préf. Alexandre Gulyayev), Les routes de Nestor Makhno : Manuscrit du chef d'état-major de l'Armée Révolutionnaire Insurrectionnelle d'Ukraine [« Дороги Нестора Махно »], Éditions Acratie, , 845 p. (ISBN 978-2-909899-72-5)

Travaux universitaires

- Éric Aunoble, La figure de Nestor Makhno, ou les tribulations d'un héros révolutionnaire, in Korine Amacher, Le Retour des héros. La reconstitution des mythologies nationales à l'heure du postcommunisme, Éditions Academia-Bruylant, 2010, texte intégral.

- Hélène Châtelain, « Nestor Makhno. Les images et les mots », in Cinéma engagé, cinéma enragé, L'homme Et La Société (revue internationale de recherche et de synthèse en sciences sociales) no 127-128, L'Harmattan, 1998 (lire en ligne).

- Dandois B.. L'Anarchisme ici et là, hier et aujourd'hui, in Le Mouvement social, Revue belge de philologie et d'histoire, 1976, vol. 54, no 2, p. 736 persee.fr.

- Ferro Marc. Alexandre Skirda, Nestor Makhno, le Cosaque de l'anarchie, Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, 1985, vol. 40, no 4, p. 855 persee.fr.

- Index des publications recensées. In: Annales. Économies, Sociétés, Civilisations. 40e année, N. 6, 1985. p. 21-27 persee.fr.

- Loez André. Mayer A .J., Les furies. Violence, vengeance, terreur aux temps de la Révolution française et de la Révolution russe. In: Politix. Vol. 15, no 60. Quatrième trimestre 2002. p. 233-238 persee.fr.

- Ouvrages reçus en 2003-2004. In: Revue des études slaves, Tome 75, fascicule 3-4, 2004. p. 633-649 persee.fr.

- Stites Richard. Utopias of time, space, and life in the Russian Revolution. In: Revue des études slaves, Tome 56, fascicule 1, 1984. L'utopie dans le monde slave. p. 141-154 persee.fr.

Essais

- Piotr Archinov, La Makhnovchtchina : L'Insurrection Révolutionnaire en Ukraine de 1918 a 1921, Spartacus, (1re éd. 1924), 256 p. (ISBN 978-2-9029-6362-1).

- Claire Auzias, Mémoires libertaires : Lyon 1919-1939, L'harmattan, 2000.

- Normand Baillargeon, L'ordre moins le pouvoir. Histoire et actualité de l'anarchisme, Éditions Agone, 2001 & 2008, Lux Éditeur 2004.

- Ettore Cinnella, Makhno et la révolution ukrainienne (1917-1921), suivi de Quarante jours à Gouliaï-Polié, de Galina A. Kouzmenko (compagne de Nestor Makhno), Éditions Atelier de création libertaire, 2003, notice, (ISBN 2-905691-84-0).

- (en) Colin Darch, Nestor Makhno and rural anarchism in Ukraine, 1917-1921, Londres, Pluto Press, , xi, 238 (ISBN 9780745338873, OCLC 1151917529).

- Yves Frémion (texte et scénario) (ill. Volny), Les orgasmes de l'histoire : 3000 ans d'insurrections spontanées, Encre, coll. « Atelier du possible (animé par André Bercoff) », , 213 p. (ISBN 978-2-8641-8099-9).

- Emma Goldman, L'Épopée d'une anarchiste. New York 1886 - Moscou 1920, Éditions Complexe, 2001.

- Joseph Kessel, Makhno et sa juive, Paris, Gallimard, coll. « Folio », , 98 p. (ISBN 978-2-0704-2207-4).

- Malcolm Menzies (trad. Michel Chrestien, préf. Felip Equy), Makhno : Une épopée, Paris, L'Échappée, (1re éd. 1972), 247 p. (ISBN 978-2-3730-9024-6).

- Ida Mett, Souvenirs sur nestor Makhno, Paris, Éditions Allia, , 26 p. (ISBN 978-2-9042-3502-3).

- Michel Ragon, La mémoire des vaincus, Paris, Éditions Albin Michel, , 476 p. (ISBN 978-2-2260-3914-9).

- Michel Ragon, Dictionnaire de l'anarchie, Paris, Éditions Albin Michel, , 666 p. (ISBN 978-2-2261-8698-0).

- Alexandre Skirda, Autonomie individuelle et force collective : Les anarchistes et l'organisation de Proudhon à nos jours, A.S., , 365 p. (ISBN 978-2-9502-1300-6) avec, entre autres, un texte de Piotr Archinov, La réponse aux confusionnistes de l'anarchisme (Paris, 1927)

- Alexandre Skirda, Nestor Makhno : Le cosaque libertaire (1888-1934) & La guerre civile en Ukraine (1917-1921), Éditions de Paris, (ISBN 978-2-8462-1071-3).

- Alexandre Skirda, Les anarchistes russes, les soviets et la révolution de 1917, Éditions Spartacus, , 250 p. (ISBN 979-1-0941-0628-0).

- Alexandre Skirda, Kronstadt 1921 : Soviets libres contre dictature de parti, Éditions Spartacus, (1re éd. 1971), 376 p. (ISBN 979-1-0941-0620-4).

- Alexandre Skirda, Nestor Makhno : La lutte pour les soviets libres en Ukraine, Éditions Spartacus, , 498 p. (ISBN 979-1-0941-0636-5).

- Voline, La révolution inconnue (1917-1921), Tops H. Trinquier (réimpr. 2007) (1re éd. 1947), 700 p. (ISBN 978-2-9123-3959-1).

- Voline (préf. Charles Jacquier), La révolution russe : Histoire critique et vécue, Libertaria, , 228 p. (ISBN 978-2-3772-9004-8). Contient également l'article Le fascisme rouge.

Articles

- Agor@ : notice biographique.

- Éric Aunoble, « Makhno était l’un des milliers de dirigeants d’insurrections locales », sur comptoir.org, .

- Russie : La Révolution russe et la Makhnovtchina, Fondation Pierre Besnard, 2012, Articles.

- Vincent Deyveaux, Les Cosaques de la liberté : l'expérience de l'anarchisme de Nestor Makhno en Ukraine, Vouloir, 12 février 2010, texte intégral.

- Guy Konopnicki, Nestor Makhno, un anarchiste d'Ukraine contre les blancs et les rouges, Marianne, 21 juillet 2017, [lire en ligne].

- Frank Mintz, L’anarcho-syndicalisme et la révolution russe, Confédération nationale du travail, Bureau régional région Parisienne, 2004, texte intégral.

- Frank Mintz, Brèves réflexions sur la théorie et la pratique bakouniniennes Makhno Nestor Mémoires et écrits 1917-1932 (présenté et traduit du russe par Alexandre Skirda), 10 avril 2010, texte intégral.

- Pascal Nurnberg, Ukraine 1917/1923 : Nestor Makhno et l'Armée insurrectionnelle d'Ukraine, Le Monde libertaire, été 1972, p. 17-19, texte intégral.

Bandes dessinées

- Philippe Thirault (scénario), Roberto Zaghi (dessin) et Annelise Sauvêtre (couleur) (postface Yves Frémion), Le vent des libertaires - Intégrale, Paris, Les Humanoïdes associés, , 120 p. (ISBN 978-2-7316-4125-7, présentation en ligne).

- Bruno Loth (dessin et scénario), Viva l'anarchie ! : La rencontre entre Makhno et Durruti, vol. 1, Paris, La Boîte à bulles, , 80 p. (ISBN 978-2-8495-3316-1).

- Bruno Loth (dessin et scénario), Viva l'anarchie ! : La rencontre entre Makhno et Durruti, vol. 2, Paris, La Boîte à bulles, , 112 p. (ISBN 978-2-8495-3377-2).

- François Hombourger, Makhno, l’Ukraine libertaire (Tome 1 : 1918-1921, 72 p. ; Tome 2 : 1920-1934, 72 p.), bande dessinée, 2003, Éditions Libertaires et Éditions du Monde libertaire.

- Nestor Makhno - La Bouche de Fer no 1 - Lire en ligne.

Film documentaire

- Hélène Châtelain, Nestor Makhno, un paysan d’Ukraine, Arte, 58 minutes, 1996, voir en ligne. En 2010, Nestor Makhno, un paysan d’Ukraine est présenté à la Cinémathèque française dans le cadre de la carte blanche de Jean-Pierre Bastid sur le thème Anarchie et Cinéma.

Série télévisée

- Les Neuf Vies de Nestor Makhno est une série télévisée russe en 12 épisodes tournée en 2007 par le réalisateur Nikolaï Kaptan. La série traite des principaux évènements de la vie de Nestor Makhno tout en modifiant certains passages pour donner un caractère romancé au film.

Émission radiophonique

- Eric Aunoble, Makhno, le paysan anarchiste d'Ukraine, France Inter, 8 novembre 2017, écouter en ligne.

Makhnovchtchina

- EPM, Les chansons radicales de mai 68, . Piste no 3. Durée : 4:14. Auteurs : Étienne Roda-Gil (paroles), Jacques Marchais (musique), Michel Devis (chant).

- Voir (en) Les chansons radicales de mai 68 sur Discogs.

- Première édition : Pour en finir avec le travail : Chansons du prolétariat révolutionnaire - vol. 1. Les éditions musicales du grand soir. 1972.

- Réédité en 1994 sous le nom Pour en finir avec le travail.

- Présentation en ligne sur le site Traces situationnistes.

- Écoute en ligne : [vidéo] Jacques Marchais, Vanessa Hachloum, La Maknovtchina sur YouTube, (consulté le ).

- Bérurier Noir / Haine Brigade, Split. Disque de soutien à la revue anarchiste « Noir et Rouge », Toxic grafity, . Piste no 1. Durée : 2:51.

- Voir (en) Bérurier Noir / Haine Brigade, Disque de soutien à la revue anarchiste « Noir et Rouge » sur Discogs (liste des versions d'une même œuvre).

- Écoute en ligne : [vidéo] Bérurier Noir, La Maknovtchina sur YouTube, (consulté le )

- Serge Utgé-Royo, Contrechants… de ma mémoire, Édito Musiques, .

- Voir (en) Serge Utgé-royo, Contrechants… de ma mémoire sur Discogs (liste des versions d'une même œuvre)

- René Binamé, 71-86-21-36, Archives De La Zone Mondiale, Aredje, MALOKA, . Piste no 4. Durée : 3:56.

- Voir (en) René Binamé, 71-86-61-36 sur Discogs (liste des versions d'une même œuvre).

Folklore cosaque

- Chanson populaire Luba, Bratsy, Luba.

Iconographie

- Flavio Costantini, The anarchist art of Flavio Costantini, en ligne.

Articles connexes

- Armée révolutionnaire insurrectionnelle ukrainienne (Makhnovchtchina) - Ukraine libertaire

- Film documentaire Nestor Makhno, un paysan d’Ukraine

- Guerre civile russe - Révolution russe

- Révolte de Kronstadt - Bataille de Peregonovka

- Anarchisme - Communisme libertaire - Plateformisme - Synthèse anarchiste - Nabat

- Anarchisme par zone géographique

- Voline - Piotr Archinov - Ida Mett - Nicolas Faucier - Marie Goldsmith - Sacha Schapiro - René Lochu - Fedir Shchus

- Cosaques - Cosaque zaporogues

Liens externes

- Ressource relative à la vie publique :

- Ressource relative à la musique :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Site Internet russe sur Nestor Makhno