Mont Revard

Le mont Revard, aussi appelé le Revard, est un sommet du département français de la Savoie s'élevant à 1 563 mètres d'altitude à la Tour de l'Angle Est, dans les contreforts septentrionaux du massif des Bauges. Il domine la région d'Aix-les-Bains et du lac du Bourget. La partie supérieure de la montagne est un plateau constitué, comme la plupart des sommets des Préalpes, de calcaire urgonien. La montagne est intégrée à plusieurs zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Des espèces végétales et animales rares résident en effet dans ses forêts. En raison de sa richesse naturelle et de son histoire, le site est reconnu à l'échelle nationale.

| Mont Revard | |

.jpg.webp) Vue du Revard depuis la vallée d'Aix-les-Bains. | |

| Géographie | |

|---|---|

| Altitude | 1 563 m, Tour de l'Angle Est[1] |

| Massif | Massif des Bauges (Alpes) |

| Coordonnées | 45° 41′ 22″ nord, 5° 59′ 23″ est[1] |

| Administration | |

| Pays | |

| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |

| Département | Savoie |

| Ascension | |

| Voie la plus facile | D 913 |

| Géologie | |

| Roches | Roches sédimentaires |

| Type | Crêt |

L'histoire du Revard est liée aux événements locaux et notamment à l'histoire d'Aix-les-Bains. En effet, la cité thermale a accueilli de nombreuses personnalités grâce à ses sources chaudes qui en firent une station thermale des plus réputées au monde. La fréquentation touristique du mont Revard a ainsi fortement augmenté à partir du XIXe siècle pour devenir l'une des plus importantes du département en été. Les principaux services touristiques sont situés sur le plateau.

Toponymie

Au cours de l'histoire, de nombreux noms sont attribués au mont Revard. En 1494, l'évêque de Grenoble, en l'église de Mouxy, nomma la montagne Reva[2]. Quelques années plus tard, elle prit le nom de Mont Rival[3]. Pendant longtemps, le mont était souvent nommé Mont-d'Azy ou d'Azi[4]. D'après certains textes, Mont-d'Azy proviendrait du nom d'une famille d'Asy mentionnée dans une lettre en 1623[5]. Le Revers est un autre nom qui lui avait été donné[6]. Ainsi, en 1855, Gabriel de Mortillet a publié un livre en citant le terme « cime du Revers » pour désigner le sommet du mont[7]. En 1873, le mont fut nommé le Revars[8]. Depuis le XXe siècle, ce nom est communément orthographié Revard[OT 1].

Géographie

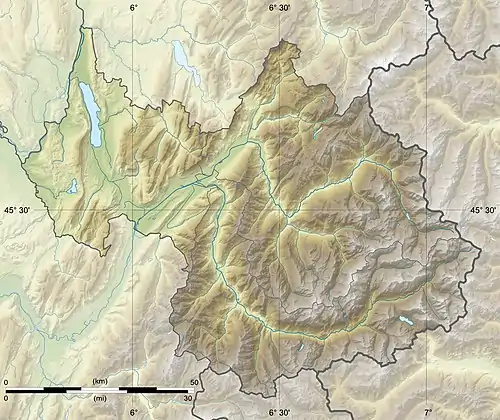

Situation

Situé dans la partie occidentale de la Savoie, le mont Revard est un sommet de moyenne montagne[9]. Il se trouve au sein du parc naturel régional du massif des Bauges qui s'étend sur 85 600 ha entre les départements alpins de la Savoie et la Haute-Savoie[10].

Le mont Revard est situé à l'extrémité septentrionale du chaînon le plus occidental des Bauges s'étendant au sud vers la croix du Nivolet[11]. Le belvédère, à une altitude de 1 538 m, se trouve sur les communes des Déserts et de Pugny-Chatenod ; toutefois, le point culminant est la Tour de l'Angle Est sur les communes de Trévignin et Montcel, à 1 563 mètres d'altitude. La montagne est particulièrement visible depuis la plaine du bassin aixois. De plus, les chaînes montagneuses du Dauphiné, du Jura et du Mont-Blanc sont visibles par beau temps depuis le plateau[12].

Par ailleurs, le mont Revard est implanté dans le domaine skiable Savoie Grand Revard, plus grand domaine de ski nordique de France, composé de deux autres stations, La Féclaz et Saint-François-de-Sales[OT 1].

Les plus grandes villes situées aux alentours sont Aix-les-Bains et Chambéry, la préfecture du département[OT 2]. Elles sont situées, par la route, à des distances respectives de 20 et 27 km du sommet.

Accès

_par_la_D913_(route_du_Revard)..jpg.webp)

Le mont Revard est accessible par la route départementale 913, nommée route du Revard[OT 3]. Elle permet de relier la plaine aixoise, en traversant les communes de Mouxy, Pugny-Chatenod et Trévignin, jusqu'au sommet du Revard, avant de basculer vers des communes rurales à l'intérieur du massif des Bauges comme Les Déserts. Par ailleurs, la fréquentation est accentuée en période de sports d'hiver ou de tourisme estival, des lignes de bus reliant la montagne à la vallée aixoise[OT 4].

Topographie

Le mont Revard constitue le rebord d'un plateau karstique mamelonné[11] qui s'étend vers la montagne de Lachat au sud-est. La crête du chaînon s'étire globalement du sud vers le nord depuis le passage du Croc jusqu'au belvédère, avant de marquer une inflexion vers la Tour de l'Angle Est et la Tour des Ébats en direction du nord-est jusqu'aux gorges du Sierroz, dominées par le col de la Clusaz[1]. Son affluent, la Meunaz, prend sa source sur le versant nord de la montagne[1].

Géologie

La composition géologique du plateau est très représentative de l'Urgonien, un faciès sédimentaire calcaire du Crétacé. Cette formation domine, avec dans une moindre mesure le Hauterivien, l'ensemble du plateau dont la surface a été aplanie au Pléistocène ancien[11]. Le sommet des crêtes et la partie supérieure des versants nord-ouest et ouest sont constitués de calcaires du Fontanil. À leur base sont présentes des roches marno-calcaires du Berriasien[11]. Les gorges des pentes nord-occidentales du Revard qui entaillent les faibles pentes inférieures couvertes de prairies, mettent au jour les affleurements de molasse du Miocène[11].

Les versants occidentaux du Revard sont très caractéristiques géologiquement des Bauges. En effet, le chevauchement frontal du massif sur le sillon molassique est particulièrement visible dans les falaises du Revard depuis la vallée aixoise[11].

Ce côté ouest de la montagne du Revard présente une stratification des sous-sols très lisible sur une ligne de coupe naturelle géologique[11]. Une rupture de pente, difficilement observable à la base des pentes nord-occidentales du Revard en raison de leur boisement important, est due au chevauchement frontal du massif.

.JPG.webp)

Depuis la plaine aixoise, on peut remarquer un anticlinal, forme géologique caractéristique du plissement des couches géologiques donnant naissance aux montagnes[11]. Il se dessine dans les falaises rocheuses occidentales du mont Revard et a produit un important pli dans les calcaires du Fontanil. Il est constitué précisément par la succession de deux anticlinaux qui se succèdent en se confondant au niveau du pas de la Bottine, au nord-est du belvédère[11].

D'autre part, la partie ouest de cet anticlinal est marquée par une faille fortement inclinée. Ce phénomène pourrait s'expliquer par différentes raisons, notamment par un chevauchement satellite dans le massif. Mais il est très probable qu'une faille ancienne et extensive se soit pliée et, par la suite, ait basculé lors de la création de l'anticlinal du mont Revard[11].

Climat

Le mont Revard, comme l'ensemble du massif des Bauges, possède un climat continental et montagnard[13].

Ainsi, les précipitations au Revard sont importantes par rapport à la moyenne nationale. Les orages sont fréquents l'été. Les chutes de neige sont suffisamment importantes pour assurer un bon enneigement. Les températures maximales sont douces, sans excès[13]. Le mois de juillet est généralement le plus ensoleillé et le plus chaud avec une température moyenne proche de 20 °C en milieu de journée. Janvier est le mois le plus froid, avec une température moyenne proche des −7 °C durant la nuit. Le mont Revard possède donc des saisons bien marquées.

Durant l'hiver 2012-2013, la station du Revard a enregistré le record d’enneigement en Savoie avec une hauteur totale cumulée de huit mètres[14]. Ce phénomène peut s'expliquer par le fait que les perturbations, provenant de l'ouest, frappent les contreforts préalpins et s'y déchargent avant de pénétrer vers les massifs internes des Alpes[14].

Sismicité

Le mont Revard est situé dans la zone 4 (moyenne) de sismicité[15]. De nombreuses failles, présentes près du Revard, augmentent le risque de tremblement de terre ou d'éboulis[11]. C'est d'ailleurs l'ensemble de la région alpine qui est propice aux séismes[16]. Le tableau ci-dessous présente les séismes ressentis près du Revard autour de la fin du XXe siècle (commune des Déserts)[17] :

| Date | Heure | Localisation épicentre | Région affectée | Intensité épicentre | Intensité dans la commune |

| 3 h 59 | Val d'Arly | Alpes savoyardes | niveau 5 | niveau 0 | |

| 0 h 13 | Avant-Pays savoyard | Alpes savoyardes | niveau 7 | niveau 4 |

Faune et flore

Le mont Revard possède une vraie richesse faunistique et floristique, avec la cohabitation de nombreuses espèces[18].

On y trouve des milieux variés allant des bois de bouleaux à sphaignes jusqu'aux pelouses sèches à orchidées. Le mont Revard héberge également de nombreuses plantes rares à l'échelle départementale, comme des fleurs telles que le laser de France (Laserpitium gallium) ou la campanule carillon (Campanula medium). Dans les bois près des falaises, un regroupement rare de plusieurs milliers de pieds d'érythrone dent-de-chien (Erythronium dens-canis) est présent. Dans les couloirs frais, d'importantes communautés de lunaire vivace (Lunaria rediviva) sont installées. Dans les falaises, on peut observer la primevère oreille d'ours (Primula auricula), ainsi que la vulnéraire des chartreux (Hypericum numullarium) et l'arabette à feuilles de serpolet (Arabis serpyllifolia), une plante très discrète. Le mont compte aussi des espèces plus courantes comme les bryophytes (mousses), les algues, les lichens et de nombreuses espèces de champignons, dont les morilles[18].

D'autre part, les animaux les plus fréquemment rencontrés sont des mammifères (sangliers, chevreuils...), des reptiles et amphibiens (crapauds par exemple), des poissons comme la truite fario (Salmo trutta) par exemple, des insectes divers et variés comme des abeilles et d'autres types d'invertébrés tels les escargots ou les araignées[18].

Histoire

L'histoire du mont Revard est étroitement liée à celle d'Aix-les-Bains et a fortiori à celle de la Savoie en général. En effet, le mont Revard a notamment pu profiter de la forte augmentation de la fréquentation touristique observée dans la région.

Le tourisme, principal facteur du développement du Revard

On ne possède que peu d'informations concernant ce lieu avant le XIXe siècle. C'est surtout à partir des années 1800 que le mont Revard commence à se faire connaître. Pour les historiens spécialistes de la région, ce sont « les curistes et les alpinistes [qui] ont mis la Savoie à la mode dès la fin du XVIIIe. [...] En 1860, les Français ont une image un peu simpliste de la région, pays des marmottes, des petits ramoneurs pour les uns, de Rousseau et de son séjour aux Charmettes ou encore de Lamartine et du lac du Bourget pour les autres. [...] Le voyage de l'Empereur et de l'Impératrice attire leur attention. Les classes fortunées découvrent les deux départements [la Savoie et la Haute-Savoie] et deviennent des touristes d'autant plus assidus que la révolution des transports facilite les voyages. [...] Le ski, loisir d'élite, commence à avoir ses adeptes. [...] »[19].

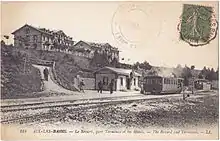

Le train à crémaillère et l'espoir déçu des Jeux olympiques

Le tourisme se développe donc progressivement en cette fin de siècle, comme en témoigne en 1878 l'ouverture du chemin du Pertuiset[20]. Celui-ci permet de relier la plaine au sommet du mont Revard. C'est aujourd'hui un chemin de randonnée.

De 1892 à 1937, une crémaillère, le chemin de fer du Mont-Revard, relie la ville d'Aix-les-Bains au mont Revard[21]. La ville thermale crée ce train à crémaillère pour emmener les curistes des thermes nationaux d'Aix-les-Bains ainsi que les touristes en haut du mont Revard. Il fonctionne d'abord pendant la saison estivale durant une quinzaine d'années, de mai à octobre ; à partir de 1909 et l'achat d'un chasse-neige, il fonctionne toute l'année, permettant d'emmener davantage de touristes. La ligne passait alors par la commune de Mouxy où se situait la première station d'arrêt, station qui resta par ailleurs la dernière du parcours à être conservée. Il fallait à l'époque compter environ 1 h 30 pour parcourir les 10 km de la ligne[21]. En France, ce train a marqué les débuts du développement des sports d’hiver. Après plusieurs années de développement du tourisme hivernal, le mont Revard fut proposé à l'organisation des tout premiers Jeux olympiques d'hiver de 1924. Cependant, le conseil municipal de la cité thermale avait refusé l'offre[22]. Après plusieurs décennies, la fréquentation de la ligne diminua fortement avec l'entrée en fonction du téléphérique et la concurrence de la route. Les dernières années de fonctionnement de la ligne ont ainsi été principalement consacrées au transport de marchandises[23].

Le téléphérique et la modernisation des transports

L'arrivée du téléphérique en 1935 entraîne la fin de la ligne à crémaillère. La construction de ce nouveau mode de transport était rendue difficile par la topographie des lieux. En effet, il fallait atteindre en une seule et longue portée de 1,650 km le sommet de la montagne, soit 845 m de dénivelé en un seul coup, sans pylône. Des chariots qui portaient chacun des cabines de 40 places y circulaient à l'époque. Les câbles faisaient 58 mm de diamètre et pesaient plus de 18 kg au mètre[24]. Il fallait alors sept minutes environ pour relier la gare de Mouxy, conçue par l'architecte Laurent Pierron, au sommet[21].

Entre-temps, en 1935[25], un premier téléski avait été installé à l'observatoire. Treize ans plus tard, en , la piste de l'Aigle fut inaugurée[20].

Avec la construction des infrastructures routières, la voiture a pris ensuite le pas sur le téléphérique qui cessa de fonctionner à l'issue de la saison hivernale 1968-1969[21]. Les câbles furent démontés en 1975[26].

Dans un premier temps achetée par la communauté d'agglomération du lac du Bourget, la gare du téléphérique est restée invendue et risque d'être démolie si elle ne trouve pas un repreneur privé[26]. Des projets de réhabilitation étaient tout de même en cours : intéressés par l'architecture de la gare, des partenaires privés étaient prêts à la racheter[26]. La gare inférieure du téléphérique, dite « gare des Mentens », de style Art déco, est à ce titre labellisée « Patrimoine du XXe siècle », en témoignage de l'architecture de l'époque[27].

Le développement du ski nordique

.JPG.webp)

En ce qui concerne les activités nordiques, de nombreux changements se sont opérés sur le mont Revard depuis les années 1970. En 1972, le premier foyer de ski de fond a été ouvert au Revard, parallèlement à l'apparition du ski nordique dans sa forme moderne au début des années 1950[20]. Cependant, c'est avec le critérium du Revard, qui se déroule en 1975, que ce sport s'est véritablement installé sur le site[20]. En 1976, un second foyer de ski de fond a été ouvert[20]. Quelques années plus tard, en 1990, le Revard a été intégré au domaine skiable de Savoie Grand Revard, avec La Féclaz et Saint-François-de-Sales[20]. Finalement, un troisième foyer de ski de fond a été créé sur le site de Crolles en 1992[20]. Le domaine skiable est localement appelé « Le petit Canada »[OT 1].

En 2014, le Revard compte six remontées mécaniques qui comptabilisent 46 000 journées/skieurs par an[20]. Le Revard a fêté en 2009 le centenaire de la présence du ski dans la station[20].

Activités

Domaine skiable

.JPG.webp)

Le mont Revard appartient au domaine skiable de Savoie Grand Revard[OT 1]. Le Revard, pilier de cet espace montagnard, est, en 1908, l'une des toutes premières stations de ski créées en France[28] - [29]. En outre, il s'agit de la plus ancienne station des Alpes françaises[28]. Son domaine de ski de fond, d'environ 140 kilomètres, partagé avec La Féclaz, est le site nordique français le plus important au niveau national[28].

La pratique des sports d'hiver s'est donc fortement développée sur le plateau du Revard. On y retrouve d'une part, de nombreuses activités traditionnelles comme le ski alpin, le ski de fond, des balades en raquettes à neige (près de 60 kilomètres d'itinéraires balisés), sans oublier des pistes de luge et, d'autre part, des activités plus ludiques comme des balades en chiens de traîneaux ou en calèche, du ski joëring, de la motoneige, des zones de snowpark et de snowscoot[OT 5].

Le problème de l'alimentation en eau de La Féclaz a été résolu par un forage de 213 mètres de profondeur en 1987. Le captage rejoint une rivière souterraine du réseau Garde-Cavale découvert par les spéléologues chambériens du Spéléo Club de Savoie[30].

Activité estivale

.JPG.webp)

La fréquentation du belvédère panoramique permet au Revard d'être classé comme le deuxième site le plus visité de la Savoie en période estivale[31]. Le Guide vert Michelin attribue d'ailleurs trois étoiles (« vaut le voyage ») au « panorama du mont Revard »[32]. En effet, il domine le plus grand lac d'origine naturelle de France, le lac du Bourget, la plaine aixoise et les contreforts jurassiens.

Le belvédère a été rénové en 2011 et de nouvelles installations ont vu le jour[33]. Ce site panoramique fut apprécié dès les XVIIIe et XIXe siècles. Désormais, une plateforme en verre surplombe le vide et deux autres passerelles en bois ont été aménagées pour admirer le paysage. La presse locale relata alors : « Car le précipice, sous ce balcon au sol de verre, intimide. Sur cette nouvelle installation, rajeunie depuis l’été 2011, à la suite de travaux de près de 2,5 millions d’euros, les réactions s’enchaînent face à la peur du vide »[33]. Des panneaux d'informations et des tables d'orientations ont par ailleurs été installés.

Le plateau du mont Revard couvre un vaste territoire. Celui-ci est propice aux randonnées ou balades à pied voire à cheval. Des sentiers à vélo ou à VTT sont aménagés[OT 6]. Des sites de via ferrata, de parcours aventure forestier, d'escalade ou de canyonisme sont disponibles[OT 6]. Le Revard est également équipé de deux tremplins d'envol pour les deltaplanes et les parapentes. De nombreux clubs et individuels s'y retrouvent.

Spéléologie

Le plateau calcaire est propice aux formations karstiques. Dans le massif des Bauges, les puits d'effondrement et les puits à neige sont appelés tannes ; ils donnent parfois accès à des réseaux souterrains actifs, à l'instar du réseau Garde-Cavale accessible notamment à partir du trou du Garde et du creux de la Cavale. Ce réseau totalise un développement de plus de 50 km explorés[34] - [35]. Les eaux ressortent à la grotte de la Doria[36], dont le débit varie de 14 l/s à 7 m3/s, cavité visible depuis Chambéry.

Économie du tourisme

L'économie du mont Revard repose majoritairement sur sa fréquentation touristique, ce qui impose d'optimiser la valorisation de son territoire.

Le réaménagement du belvédère interpelle les touristes en été. Michel Frugier, président du syndicat mixte, indique alors : « On a multiplié par trois la fréquentation. Les gens sont vraiment attirés. Ils sont montés par curiosité au début mais cet été, ça continue. C’était indispensable de requalifier le site qui, comme l’aire de départ en parapente, était en mauvais état. Cela s’inscrivait un peu dans la diversification du Grand Revard, qui n’est pas vivant que l’hiver. On était un peu pauvre en animations l’été alors on voulait faire quelque chose d’attractif »[33].

L'hiver, grâce aux activités sportives, le tourisme représente le principal revenu des sites d'hébergement et de restauration au Revard. Les skieurs sur les pistes, notamment, maintiennent l'activité économique des remontées mécaniques et des services présents sur place.

Des commerces sont également implantés au Revard. Ils assurent une offre permanente aux touristes (et aux quelques habitants sédentaires) qui peuvent ainsi profiter de services de proximité[OT 7].

Tour de France

Le mont Revard, par sa proximité avec Aix-les-Bains, fut présent par cinq fois dans le Tour de France, dont un contre-la-montre et une étape en ligne arrivant au sommet[37]. En 1972, l'étape entre Aix-les-Bains et le mont Revard a été par sa distance de 28 km l'une des plus courtes étapes de l'histoire du Tour de France[38]. L'ascension est classée alternativement en 1re et 2e catégorie[37]. Voici les coureurs qui ont franchi en premier le mont[37] :

- 1965 : Felice Gimondi

Italie (étape contre-la-montre)

Italie (étape contre-la-montre) - 1972 : Cyrille Guimard

France

France - 1991 : Pascal Richard

Suisse

Suisse - 1998 : étape neutralisée

- 2013 : Jens Voigt

Allemagne

Allemagne

En 1998, le mont était au programme de la 17e étape, mais l'étape fut neutralisée par les coureurs à la suite de la mise en garde à vue de l'équipe TVM, subséquente à l'affaire Festina[39]. De ce fait, l'ascension du mont ne compta pas pour les classements.

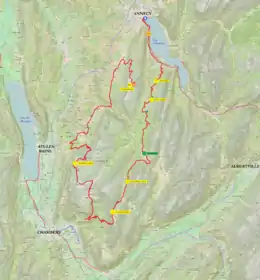

Profil de l'ascension

L'ascension du mont Revard s'effectue sur trois versants différents, eux-mêmes composés de plusieurs variantes[40].

Depuis Aix-les-Bains sur le versant ouest, l’ascension du mont Revard propose plusieurs itinéraires de 20,9 km à 23 km[40]. C’est l’ascension la plus régulière malgré quelques replats. La chaussée, bien que large, n’est en revanche pas toujours très lisse, parfois déformée. L’ascension démarre depuis la gare SNCF d’Aix-les-Bains (243 m)[41] avec des pentes parfois assez raides au départ. Un premier replat intervient dans le kilomètre juste après la traversée du village de Mouxy (km 2,7) avec une pente à 3 % si on a suivi l'itinéraire qui passe par ce bourg. Les routes principales se rejoignent au lieu-dit « Les Plantées » (457 m)[42] d'où il reste 16,8 km à parcourir. Après avoir de nouveau des pentes à 6 et 7 %, on trouve une petite descente à la sortie du petit village de Trévignin qui permet de relancer. Celle-ci précède une portion plus dure de 8,3 % sur 1,1 km entre le pont au-dessus du ruisseau de Laya au hameau de Le Nandrion (658 m)[43] et le lieu-dit « Véniper » (749 m)[40] - [44]. Après ce hameau, la route est plus à l’ombre. À 2,5 km du sommet, la pente est nettement plus roulante sur le kilomètre qui précède le croisement avec les autres versants[40]. À 1,5 km de l’arrivée, il faut prendre à droite au carrefour des routes D913 et D913a (1 453 m)[45]. Cette portion finale grimpe à 5,65 % de moyenne (avec quelques raidillons à 8 %)[44] et traverse une station de ski.

Depuis Saint-Jean-d'Arvey sur le versant Sud, l’ascension est longue de 18,4 km depuis l'intersection (583 m)[46] entre les routes D206 et D912. Il est possible de démarrer l'ascension plus bas depuis Saint-Alban-Leysse (il faut compter 4,2 km à 6,5 % pour rejoindre Sain-Jean-d'Arvey[40]) néanmoins la circulation automobile y est assez importante[47]. L'ascension se poursuit jusqu'au village des Déserts par d'abord une courte portion à 8,5 % puis des pentes constantes à 6 et 7 %. Mais après un court replat, une portion difficile se situe entre Les Déserts et le hameau de Plaimpalais avec des pentes jusqu’à 9 %[40] - [48]. Mais la suite est nettement moins difficile avec plusieurs replats, notamment du plat au niveau d’une chèvrerie après Plaimpalais ainsi que des pentes douces après la Féclaz (km 13)[49]. Seuls les passages devant la ferme du Revard ainsi que le dernier kilomètre qui traverse la station de ski grimpent réellement.

Une autre montée, moins difficile, démarre de Lescheraines au carrefour (650 m)[50] entre les routes D59 et D912 pour 21,2 km tant en passant par la route D912 (et le village de Le Noyer) ou par la variante D62A-D62 (et le village de Saint-François de Sales). Toutes ces routes aboutissent au col de Plaimpalais (1 173 m)[51] avec les mêmes kilomètres finalement que par le versant sud.

Montée du Revard

La montée du Revard est un événement sportif local[52]. Présente début septembre, la course se décline en différents parcours[53]. Celle-ci est composée principalement du semi-marathon dont le départ est donné au centre-ville d'Aix-les-Bains[54]. En 2014, trois montées ont été effectuées depuis Aix, à pied, en cycle et en ElliptiGO. L'arrivée se situe sur le plateau du Revard, au niveau du belvédère[54]. Cette montée en ElliptiGO est d'ailleurs la première course officielle organisée en Europe pour cette discipline[55]. D'autres courses sont proposées le même jour comme la course Montagne Sentier de Savoie Grand Revard, classée course nationale FFA 2014[56]. Cependant, en 2015, une seule et unique montée est organisée. Il s'agit de la course officielle d’ElliptiGO européenne[57].

Le mont Revard dans les arts et la culture

Musée du Revard

Au sommet du mont, on retrouve le musée du Revard, ouvert depuis fin 2016[58]. Il s'agit du seul musée en France consacré à l'art de la peinture sur verre inversé ou fixé sous verre[58].

Décors de cinéma

Le mont Revard servit de décor pour le film français intitulé L'Auberge rouge réalisé par Claude Autant-Lara, sorti en 1951 avec pour acteurs principaux Fernandel dans le rôle d'un moine et Françoise Rosay dans celui de la femme de l'aubergiste[59] - [60]. Le décor fut entièrement reconstitué en studio, ainsi que les extérieurs en plans serrés. Les extérieurs en plans larges ont été tournés sur le mont Revard.

Littérature

Le romancier tourangeau René Boylesve fait se dérouler plusieurs scènes de son œuvre Le Médecin des dames de Néans sur les pentes et dans un chalet du mont Revard. Boylesve a commencé la rédaction de son roman à Paris en 1893 et l'a terminée l'année suivante à Aix-les-Bains[61].

Autre point de vue présent au Revard, dominant la vallée d'Aix-les-Bains et le lac du Bourget ; le mont de la Charvaz, ainsi que le massif de la Chambotte sont visibles.

Autre point de vue présent au Revard, dominant la vallée d'Aix-les-Bains et le lac du Bourget ; le mont de la Charvaz, ainsi que le massif de la Chambotte sont visibles.

Notes et références

Site de l'office de tourisme de Savoie Grand Revard

- « Savoie Grand Revard - Présentation générale », sur savoiegrandrevard.com (consulté le ).

- « Savoie Grand Revard - Situation et accès », sur savoiegrandrevard.com (consulté le ).

- « Savoie Grand Revard, découverte de la Crémaillère » [PDF], sur savoiegrandrevard.com (consulté le ).

- « Savoie Grand Revard - Transports », sur savoiegrandrevard.com (consulté le ).

- « Savoie Grand Revard - Hiver », sur savoiegrandrevard.com (consulté le ).

- « Savoie Grand Revard - Eté », sur savoiegrandrevard.com (consulté le ).

- « Savoie Grand Revard - Commerces et services », sur savoiegrandrevard.com (consulté le ).

Autres références

- « Carte IGN classique » sur Géoportail.

- Récit perpétué d'après le procès-verbal d'une visite pastorale, cité dans Mémoires (1900) de l'Académie de Savoie, p. 267.

- Firmin Abauzit, Œuvres diverses (volume 2), (lire en ligne), p. 113.

- Karl Baedeker (Firm), La Suisse, les lacs italiens, Milan, Turin, Gênes et Nice : manuel du voyageur, K. Baedeker, , 374 p. (lire en ligne), p. 349.

- Société savoisienne d'histoire et d'archéologie (original provenant de l'université de Californie), Mémoires et documents publiés par la Société savoisienne d'histoire et d'archéologie, volumes 72 à 75, Savoie, 1935. (lire en ligne).

- Adolphe Laurent Joanne, Itinéraire général de la France, L. Hachette et Cie, (lire en ligne), p. 399..

- Gabriel de Mortillet, Guide de l'étranger en Savoie, Perrin, , 479 p. (lire en ligne), p. 232.

- Original provenant de l'université de Californie, Revue savoisienne, Volumes 14 à 19, (lire en ligne), p. 114.

- « Le Revard - accès », sur le-revard.fr (consulté le ).

- « Parc du massif des Bauges, observatoire de la biodiversité de la Savoie », sur parcs-naturels-regionaux.tm.fr (consulté le ).

- « Mont Revard, crête et versant occidental », sur geol-alp.com (consulté le ).

- « RandoParc Les crêtes du Revard », sur savoie-mont-blanc.com (consulté le ).

- « Le climat en France - Le climat montagnard », sur perso.univ-lyon2.fr (consulté le ).

- « Grand Revard : 8 m durant l'hiver... un record d'enneigement », Le Dauphiné, (lire en ligne).

- « Carte départementale de l'aléa simsique, Aix-les-Bains », sur aixlesbains.fr (consulté le ).

- « Carte des séismes (foyers) », sur sismalp (consulté le ).

- « Sismicité de la France - Les Déserts (73098) », sur sisfrance.net (consulté le ).

- « ZNIEFF - Mont Revard » [PDF], sur inpn.mnhn.fr (consulté le ).

- Jean-Pierre Leguay et Thérèse Leguay, Histoire de la Savoie, Editions Jean-paul Gisserot, , 128 p. (ISBN 978-2-87747-812-0, lire en ligne), p. 107.

- « 100 ans de ski Savoie Grand Revard », sur chambe-aix.com (consulté le ).

- « Crémaillère et téléphérique ont rendu le Revard plus fort », sur le site du Dauphiné libéré (consulté le ).

- « Archives des événements 2011 », sur lycee-louis-lachenal.fr (consulté le ).

- F. Pous, « Les Trains de la Région d'Aix-les-Bains - Le chemin de fer à crémaillère du Revard (1892-1937) », sur railsavoie.fr (consulté le ).

- « Histoire - Le Revard », sur le-revard.fr (consulté le )

- « Histoire des téléskis », sur www.remontees-mecaniques.net.

- « La commune > Patrimoine », sur le site de la mairie de Mouxy (consulté le ).

- « Label patrimoine du XXe siècle Région Rhône-Alpes » [PDF], sur culturecommunication.gouv.fr, .

- Nathalie Damide, « Savoie Grand Revard [...] », Le Dauphiné libéré, (lire en ligne).

- « Les premiers Jeux olympiques d’hiver auraient dû se tenir sur le parcours de l’Interlac Trail », sur interlactrail.com (consulté le ).

- Robert Durand, « Le Spéléo-Club de Savoie », Spelunca, no 136, , p. 34-39 (lire en ligne).

- Dominique Auzias et Jean-Paul Labourdette, Savoie 2015 Petit Futé, Petit Futé, , 336 p. (ISBN 978-2-7469-9062-3, lire en ligne)

- « Panorama du Mont Revard », sur voyages.michelin.fr, (consulté le )

- Romain Guibert, « Le belvédère du Revard, un panorama d’exception. », Le Dauphiné libéré, 2012. (lire en ligne).

- Robert Durand, Des chiffres, Comité départemental de spéléologie de la Savoie, 7 mars 2012

- [PDF] « Réseau souterrain du Garde-Cavale », sur comité départemental de spéléologie de la Savoie (consulté le ) .

- [PDF]« Grotte de la Doria », sur comité départemental de spéléologie de la Savoie (consulté le ).

- « Le Mont Revard dans le Tour de France », sur ledicodutour.sfr.fr (consulté le ).

- « Cyclisme - Tour de France 1972 : résultats », sur les-sports.info (consulté le ).

- « Le Tour au bord du KO », sur le site de La Dépêche du Midi (consulté le ).

- Mont Revard - alpes4ever.

- « Gare d’Aix-les-Bains » sur Géoportail (consulté le 27 mars 2022).

- « « Les Plantées » D49/D913 » sur Géoportail (consulté le 27 mars 2022).

- « « Le Nandrion » » sur Géoportail (consulté le 29 mars 2022).

- Cyclings Cols – Mont Revard

- « Téléski de l’Observatoire au mont Revard » sur Géoportail (consulté le 27 mars 2022).

- « Saint-Jean d’Arvey » sur Géoportail (consulté le 1 avril 2022).

- « Le mont Revard. Vue sur le lac du Bourget », magazine Le Cycle no 433, mars 2013, p. 80

- « Le mont Revard. Vue sur le lac du Bourget », magazine Le Cycle no 433, mars 2013, p. 78

- « Le mont Revard. Vue sur le lac du Bourget », magazine Le Cycle no 433, mars 2013, p. 79

- « Lescheraines » sur Géoportail (consulté le 3 avril 2022).

- « Col de Plaimpalais » sur Géoportail (consulté le 3 avril 2022).

- « La Montée du Revard - Accueil », sur la-montee-du-revard.com (consulté le ).

- « La Montée du Revard - Les courses », sur la-montée-du-revard.com (consulté le ).

- « La Montée du Revard - Itinéraire semi-marathon », sur la-montee-du-revard.com (consulté le ).

- « La Montée du Revard - Semi-marathon international en ElliptiGO », sur la-montee-du-revard.com (consulté le ).

- « La Montée du Revard - La course de montagne Sentier de Savoie Grand Revard », sur la-montee-du-revard.com (consulté le ).

- « Montée du Revard en elliptigo », sur Site internet de la mairie d'Aix-les-Bains (consulté le ).

- « Le fixé sous verre en toute transparence », ECO Savoie Mont Blanc, no 34 « éco&vous », (lire en ligne)

- La Rédaction du DL, « L'histoire du cinéma en Savoie. », Le Dauphiné, (lire en ligne).

- « L'auberge rouge (1951) », sur Allociné (consulté le ).

- rené Boylesve, Le Médecin des dames de Néans, Paris, Calmann-Lévy, , 298 p. (lire en ligne), p. 298.

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Thérèse Leguay et Jean-Pierre Leguay, La Savoie, Éditions de Borée, , 128 p. (ISBN 978-2-84494-030-8, lire en ligne).

- Adolphe Laurent Joanne, Itinéraire général de la France, L. Hachette et Cie, (lire en ligne), p. 399.

- Gabriel de Mortillet, Guide de l'étranger en Savoie, Perrin, , 479 p. (lire en ligne), p. 232.

- Firmin Abauzit, Œuvres diverses, , 187 p. (lire en ligne), p. 349.

- Société savoisienne d'histoire et d'archéologie, Mémoires et documents publiés par la Société savoisienne d'histoire et d'archéologie, vol. 72 à 75, Savoie, (lire en ligne).

- Jean-Pierre Leguay et Thérèse Leguay, Histoire de la Savoie, Savoie, Editions Jean-paul Gisserot, , 128 p. (ISBN 978-2-87747-812-0, lire en ligne).