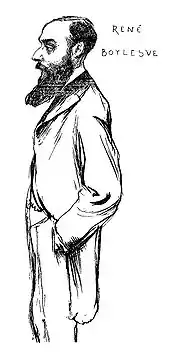

René Boylesve

René Marie Auguste Tardiveau dit René Boylesve, né le à Descartes (Indre-et-Loire) et mort le à Paris, est un écrivain français.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 58 ans) 13e arrondissement de Paris |

| Sépulture | |

| Nom de naissance |

René Marie Auguste Tardiveau |

| Pseudonymes |

René Boylesve, René U., René Marie, René Tardivaux, René T., Velserus |

| Nationalité | |

| Activités | |

| Fratrie |

Marie Boylesve (d) |

| Membre de | |

|---|---|

| Distinctions |

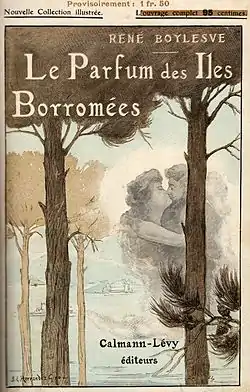

Il passe sa jeunesse dans sa ville natale, puis à Tours. Il poursuit ses études à la Sorbonne. Il publie son premier texte en 1885, sa première nouvelle en 1888 et adopte son nom de plume définitif en 1893. Son œuvre est souvent inspirée par ses souvenirs d'enfance (La Becquée) ou de voyage (Le Parfum des îles Borromées) ou des pages de l'histoire de la Touraine (Mademoiselle Cloque). En 1918, il est élu à l'Académie française (fauteuil no 23).

Biographie

René Tardiveau est le fils de Marie Sophie Boilesve, d'une vieille famille angevine installée en Touraine et de Me François Pierre Auguste Tardiveau, notaire issu d'une famille de petits cultivateurs beaucerons. Il perd sa mère en 1871 et est élevé sur le grand domaine terrien de la Barbotinière par sa grand-tante Clémence Janneau, modèle du personnage de la Tante Félicie Planté dans La Becquée, mais celle-ci meurt à son tour en 1876 et son mari se suicide. René et sa sœur Marie retournent alors habiter chez leur père, qui s'est remarié en 1874 avec une jeune femme et qui ne va pas tarder à se ruiner après un achat immobilier (maison Mouton) qui le mettra au ban de la société bourgeoise de La Haye Descartes, lui faisant perdre sa clientèle (cette histoire inspirera L'Enfant à la balustrade).

Pensionnaire chez les Frères des Écoles chrétiennes à Poitiers à la rentrée 1877, il entre au collège de la Grand'Maison en 1880, qu'il quittera en 1882 à la suite de sa fermeture consécutive aux décrets Ferry pour entrer au lycée René Descartes de Tours. Son père, ruiné, se suicide en 1883. René Tardiveau obtient son baccalauréat en 1884-1885 et s'installe à Paris, rue Monge, en , pour suivre des études d'histoire et de droit à la Sorbonne. Il est licencié en droit en 1889.

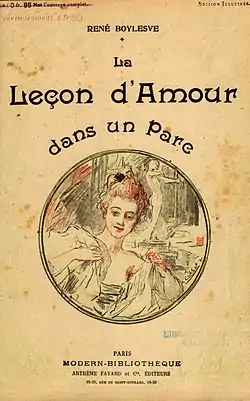

Il fait paraître dans le Journal d'Indre-et-Loire (30 et ), à l’âge de 17 ans, sous le pseudonyme de « René U. », un court texte intitulé Quelques pages d'un vieux carnet, qu'il récrit entièrement dans Vieilleries, nouvelle publiée en 1888 dans une revue tourangelle dirigée par Auguste Chauvigné[1] ; vers la fin de la même année, il rencontre Jane Avril. Jusqu'en 1896, il publie sous plusieurs pseudonymes dans des revues telles que La Plume ou L'Ermitage qu'il codirigera à la demande d'Henri Mazel, d'abord avec Adolphe Retté, puis avec Stuart Merrill, ensuite avec son ami Hugues Rebell. En 1893, il adopte définitivement le nom de plume de Boylesve, dérivé du nom de jeune fille de sa mère. Il habite alors rue Pasquier, près de l'église de la Madeleine. En 1896, il publie ses premiers romans : Le Médecin des Dames de Néans, subtile évocation des mœurs de province, et Les Bains de Bade. Suivront des textes comme : Mademoiselle Cloque (1899), La Becquée (1901), La Leçon d’amour dans un parc (1902), L’Enfant à la balustrade (1903), Le Meilleur ami (1909), Le bonheur à cinq sous (1917), Élise (1921), Nouvelles leçons d’amour dans un parc (1924), Souvenirs du jardin détruit (1924). La mort de son demi-frère pendant la guerre lui inspire en 1917 le touchant Tu n'es plus rien.

Il fait la connaissance d'Anatole France, à qui il voue une grande admiration, d'Henri de Régnier, qui le recevra sous la coupole, d'André Gide, de Francis Vielé-Griffin, de Jean Moréas, de Charles Guérin, de Maurice Maindron, de Jacques des Gachons, de Paul Bourget, de Paul-Jean Toulet, de Paul Valéry, de Maurice Barrès, qui le fascinera, mais dont il s'éloignera, rebuté par ses idées politiques, de Paul Souday, qui le détestera, et surtout d'Hugues Rebell qui exercera sur lui une influence majeure.

Maison natale de René Boylesve à Descartes.

Maison natale de René Boylesve à Descartes. La Barbotinière à Descartes.

La Barbotinière à Descartes. La maison Mouton à Descartes.

La maison Mouton à Descartes.

Le , il épouse Alice Mors (née en 1881). Alice est la fille de son beau-frère Louis Mors, riche industriel de l'automobile : Émile, le frère de Louis, est en effet l'époux de Marie Tardiveau, sœur de René Boylesve[2] - [Note 1]. Disposant désormais de moyens financiers solides, le couple reçoit beaucoup et mène une vie mondaine et brillante. Pendant la Première Guerre mondiale, il s'installe à Deauville où Alice se dévoue comme infirmière et se consacre à un grand blessé de guerre tandis que Boylesve rencontre Betty Halpérine qui devient sa secrétaire et sa maîtresse. Le curieux ménage à quatre vivra sous le même toit. Il ne sera jamais question de divorce mais Alice finira par quitter le foyer conjugal.

L'Académie française lui décerne le prix Botta en 1906 et le prix Alfred-Née en 1912.

La découverte de Marcel Proust sera pour René Boylesve le grand choc littéraire. Conscient de la parenté de l'écrivain avec sa première façon, il le rejette d'abord — certainement pour ne pas renier son œuvre — avant de reconnaître en lui l'écrivain majeur de son époque. Aux autres sujets de tristesse vient donc s'ajouter la conscience de ne pas s'être totalement accompli[3].

Boylesve est élu le à l'Académie française au fauteuil no 23, au second tour de scrutin par 18 voix sur 27[4]. À cette même époque, le romancier fait également partie de la Société d'agriculture, sciences, arts et des belles-lettres d'Indre-et-Loire, académie dont il est devenu membre honoraire à partir des années 1900[5] - [6]. Au siège de cette société, située à Tours, Boylesve donne une conférence intitulée Liberté et Littérature le , discours dont l'écrivain tourangeau fait mention dans son œuvre posthume Opinions sur le roman[7].

Il meurt d'un cancer le , à la clinique des sœurs de Sainte-Marie, boulevard Arago à Paris. Le service funèbre fut célébré en l'église Notre-Dame-de-Grâce de Passy, rue de l'Annonciation. Son cercueil fut déposé dans une remise construite dans le jardin attenant à l'église. Il y resta ainsi durant 22 mois, jusqu'au , jour où il fut enterré au sein de la 9e division[8] du cimetière de Passy, place du Trocadéro[9]. Dans le même quartier, l'avenue René-Boylesve lui rend hommage.

Son buste, en marbre, fut exécuté vers 1926 par le statuaire Philippe Besnard ; exposé au Salon des Tuileries de 1927, il est conservé à l'Institut de France à Paris. Il existe un autre buste sculpté de Boylesve, dû au sculpteur Camille Garand (1889-1979), ornant le jardin René-Boylesve à Descartes, sa ville natale.

Pseudonymes

René Boylesve usa de nombreux pseudonymes, notamment pour ses nouvelles :

- René U. dans le Journal d'Indre-et-Loire ;

- René Marie et R.T. dans la Revue littéraire et artistique de Touraine ;

- Nepomucène dans le Réveil du Quartier ;

- René T…, René Tardivaux et Velserus dans la Revue de Littérature Moderne ;

- René Boylesve pour le reste de son œuvre.

Œuvres

Œuvres publiées de son vivant

- Nouvelles publiées en revues (dont Les Belles Folies d’Écho, publication en février 1895 dans L’Ermitage, Allégorie de l'amant des grâces, publication dans La plume, 1er au , Les Embarras de Gillette, publication en janvier 1897 dans le Gil Blas, Le Mal de Rita, publication dans Fémina, , J'ai écrit une petite histoire, publication dans Candide du jeudi )

- Le Médecin des dames de Néans (1896)

- Les Bains de Bade (1896)

- Sainte-Marie-des-Fleurs (1897)

- Le Parfum des îles Borromées (1898, version Ollendorff)

- Mademoiselle Cloque (1899)

- La Becquée (1901) (voir Les Bonnets de dentelle dans la section « Œuvres posthumes »)

- La Leçon d'amour dans un parc (1902)

- L'Enfant à la balustrade (1903)

- Le Bel Avenir (1905)

- Mon amour (1907)

- La Poudre aux yeux (1909)

- Le Meilleur Ami (1909)

- La Jeune Fille bien élevée (1909)

- Madeleine jeune femme (1912)

- La Marchande de petits pains pour les canards (1913)

- Nymphes dansant avec des satyres (1913)

- Le Bonheur à cinq sous (1917)

- Tu n'es plus rien (1917)

- Discours de réception à l'académie française (1919)

- Allocution prononcée le à l'assemblée générale annuelle de l'Assistance mutuelle des veuves de la guerre (1919)

- Alcindor ou suite à la leçon d'amour dans un parc (1920)

- Seringapatam (extrait de La Marchande de petits pains pour les canards, publication séparée avec remaniements ; texte dont la version primitive avait été publiée seule, en volume, en 1909, sous le titre La Poudre aux yeux) (1920)

- Le Carrosse aux deux lézards verts (1920)

- Le Dangereux Jeune Homme (1921)

- Analogie (1921)

- Élise (1921)

- Ah ! plaisez-moi (1922)

- Premières réflexions sur l’œuvre de Marcel Proust (1922)

- Nouvelles et choix de pages de romans (spicilège) (1922)

- Le Parfum des îles Borromées (version définitive, 1923)

- Le Mariage de Pomme d'Api et les deux romanciers (1924)

- Les Nouvelles Leçons d'amour dans un parc (1924)

- Souvenirs du jardin détruit (1924)

- Je vous ai désirée un soir (1925) (version remaniée de Ah ! Plaisez-moi)

Œuvres posthumes

- Azurine ou le nouveau voyage (1926 / 1895) (la première édition dans Le Monde moderne d', sous le titre : Le nouveau voyage)

- Le Confort moderne (1926)

- Le Dernier Mot sur l'amour (1926)

- Les Nouvelles Leçons d’amour dans un parc, version définitive et complète (, Ferenczi), intégrant le dernier fragment narratif (intitulé Le Dernier Mot sur l’amour), publié séparément peu de temps auparavant.

- Les Deux Romanciers (1926)

- La Touraine (1926)

- Feuilles tombées (Écrits intimes) (1927)

- Le Pied fourchu (1927)

- Les Français en voyage (1929)

- Opinions sur le roman (1929)

- Réflexions sur Stendhal (1929)

- Varia (1931)

- Voyage aux îles Borromées (1932)

- Feuilles tombées (Écrits intimes - Édition augmentée) (1947)

- Profils littéraires (1962)

- Les Bonnets de dentelle (1967 : version primitive de La Becquée, écrite en 1897, abandonné par Boylesve sous l’influence du critique et éditeur Louis Ganderax, et publiée de manière posthume)

- Poèmes à Betty (1967)

- Entrez dans la ronde - C'est une chose finie (1975)

Correspondance

- Auguste Chauvigné, Le Jardin secret de René Boylesve (extraits de sa correspondance) (1927)

- Quelques échanges et témoignages (correspondance avec Marcel Proust, 1931)

Distinctions

- Nommé chevalier de la Légion d'honneur au titre du ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts (décret du ), parrainé par Paul Hervieu, de l'Académie française.

- Promu officier de la Légion d'honneur au titre du ministre de l'Instruction publique (décret du ), parrainé par Georges Lecomte, de l'Académie française.

- Couvertures ou frontispices de quelques œuvres de René Boylesve

Le Parfum des îles Borromées

éd. 1908, illusration de Juan E. Hernandez Giro.

La Leçon d'amour dans un parc

éd. 1908, illusration d'Antoine Calbet.

La Jeune Fille bien élevée

éd. 1909, illusration de René-Xavier Prinet.

La Becquée

éd. 1910, illusration d'Adolphe Gumery.

Mademoiselle Cloque

éd. 1911, illusration d'Adolphe Gumery.

L'Enfant à la balustrade

éd. 1913, illusration de Claude Chopy.

Bibliographie

- Abel Bonnard, Émile Gérard-Gailly, Gonzague Truc et Jean-Louis Vaudoyer, Le Souvenir de René Boylesve, Paris, Le Divan, 1931-1936 :

- René Boylesve et Marcel Proust, Quelques échanges et témoignages, vol. 1, , 79 p. ;

- Jean-Louis Vaudoyer, Souvenirs de la rue des Vignes, vol. 2, , 84 p. ;

- Émile Gérard-Gailly, Qui était Mademoiselle Cloque ?, vol. 3, , 131 p. ;

- Gonzague Truc, Introduction à la lecture de René Boylesve, vol. 4, , 90 p. ;

- René Boylesve, Voyage aux îles Borromées, suivi de la première version du Parfum des îles Borromées, vol. 5, , 141 p. ;

- Émile Gérard-Gailly, René Boylesve ennemi de l'amour, vol. 6, , 112 p. ;

- Renée Dunan, La Philosophie de René Boylesve, vol. 7, , 99 p. ;

- René Boylesve, Abel Bonnard, Jacques des Gachons et Émile Gérard-Gailly, Varia, vol. 8, , 101 p. ;

- Maxime Revon, René Boylesve, Paris, Edward Sansot, , 40 p. (lire en ligne) ;

- Auguste Chauvigné, Le Jardin secret de René Boylesve, Paris, Ferenczi & fils, , 204 p. ;

- Yvonne Corporon-Bédard, La vie provinciale dans l'œuvre de René Boylesve, Toulouse, Presses universitaires de Toulouse, , 224 p. ;

- Émile Gérard-Gailly, Notes sur René Boylesve, Paris, Albert, , 232 p. ;

- Jean Voilquin, L'Œuvre de René Boylesve, Paris, Librairie Oeters, , 249 p. ;

- André Bourgeois, René Boylesve, l'homme, le peintre de la Touraine, Genève, Droz, , 268 p.

- Edmond Lefort (préf. Jean-Louis Vaudoyer, ill. M.-T. Mabille), La Touraine de René Boylesve, Tours, Arrault, , 245 p. ;

- Jean Wees, L'Évolution des idées chez René Boylesve, Paris, PU-Sorbonne, 1949

- André Bourgeois, René Boylesve et le Problème de l’amour, Genève, Droz, , 173 p. ;

- Pauline Vial, René Boylesve et l'Italie, Paris, PU-Sorbonne, 1952

- Jean Ménard, L’Œuvre de Boylesve, Paris, Nizet, , 269 p. ;

- André Bourgeois, Les débuts littéraires de Boylesve à l’Ermitage, in The French Review,

- Abbé Georges Marchais, Introduction aux Bonnets de dentelle, Paris, PU-Sorbonne, 1966

- Abbé Georges Marchais, Charles Maurras et René Boylesve, Paris, Cahiers Charles Maurras, 1967

- André Bourgeois, La vie de René Boylesve, vol. 1 : Les enfances (1867-1896), Genève, Paris, Droz, Minard, , 240 p. (ISBN 978-2-600-03450-0, lire en ligne) ;

- André Bourgeois, René Boylesve le poète, Rice University Studies, vol. 53 no 1, hiver 1967[10]

- Georges Marchais (abbé), René Boylesve et la Poésie : supplément au no 12 des Heures boylesviennes, Tours, Amis de René Boylesve, , 70 p. ;

- Hélène Gaudreau, René Boylesve, in Nuit blanche, no 89, hiver 2002-2003[11] ;

- Laurence Hillion-Butaud, René Boylesve, l’homme au sablier, étude universitaire sous la direction de Jean-Bernard Puech, Presses universitaires François Rabelais-PUFR, 2006 ;

- Marc Piguet, René Boylesve, l'homme à la balustrade, Cholet, Pays et Terroirs, , 289 p. (ISBN 978-2-7516-0165-1) ;

- Olivier Parenteau, René Boylesve lecteur de Proust et théoricien du roman, in Revue d'histoire littéraire de la France, volume 109 no 1, PUF, 2009[12] ;

- François Trémouilloux, René Boylesve, un romancier du sensible (1867-1926), Presses universitaires François-Rabelais, (ISBN 978-2-86906-336-5, lire en ligne) ;

- Liliane Jouannet, Singulières leçons d’amour ou la force des femmes dans l’œuvre de René Boylesve, Descartes, Amis de René Boylesve, , 130 p. (ISBN 978-2-900113-10-3).

- Philippe-Emmanuel Toussaint, À la recherche du légendaire premier texte publié par René Boylesve : Un voyage aux origines mêmes de la vocation littéraire, in revue Les Heures boylesviennes, livraison d’, Descartes, Les ARB, 2017 (Consulter sur le site officiel des Amis de René Boylesve).

Notes et références

Notes

- Marie Mors-Tardiveau, sœur de René Boylesve, devient ainsi également sa tante par alliance.

Références

- Cf. l’article du chercheur Philippe-Emmanuel Toussaint, inventeur du texte en : « À la recherche du légendaire premier texte publié par Boylesve : un voyage aux origines mêmes de la vocation littéraire », Les Heures Boylesviennes, numéro d’août 2017, sur le site officiel de l’Association des Amis de René Boylesve.

- Archives départementales de Paris, 16e arrondissement, acte de mariage V4E 10080, vue 4/31, acte 326.

- Boylesve et Proust 1931, p. 42-43.

- Trémouilloux 2010, p. 296-297.

- Michel Laurencin, « La Société d'agriculture, sciences, arts et des belles-lettres du département d'Indre-et-Loire : du Siècle des Lumières à l'époque contemporaine. », dans Michel Laurencin et al., Histoire de la Touraine, t. 23, Tours, Mémoires de l’Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Touraine, (lire en ligne [PDF]), page 101.

- Trémouilloux 2010, p. 376.

- Trémouilloux 2010, p. 339.

- Cimetières de France et d'ailleurs

- Jacques Hillairet, Dictionnaire historique des rues de Paris, Les Éditions de minuit, septième édition, 1963, t. 2 (« L-Z »), « Rue des Réservoirs », p. 336-337.

- Lire en ligne.

- Lire en ligne.

- Lire en ligne.

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- AGORHA

- (en) British Museum

- (en) National Gallery of Art

- Ressource relative à la littérature :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- René Boylesve, un grand écrivain méconnu.

- Bibliographie boylesvienne.

- Ses œuvres en ligne.

- La Touraine (1926).

- Blog de l’Association des Amis de René Boylesve.

- Fonds René Boylesve (R11713) à Bibliothèque et Archives Canada.