Le Pertuis

Le Pertuis (Lo Pertús en occitan) est une commune française située en Velay, dans le département de la Haute-Loire (43), en région Auvergne-Rhône-Alpes.

| Le Pertuis | |||||

.jpg.webp) Mairie de la commune. | |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Auvergne-Rhône-Alpes | ||||

| Département | Haute-Loire | ||||

| Arrondissement | Le Puy-en-Velay | ||||

| Intercommunalité | Communauté d'agglomération du Puy-en-Velay | ||||

| Maire Mandat |

Sébastien Masson 2020-2026 |

||||

| Code postal | 43200 | ||||

| Code commune | 43150 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Pertuisiens | ||||

| Population municipale |

474 hab. (2020 |

||||

| Densité | 40 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 45° 05′ 50″ nord, 4° 03′ 35″ est | ||||

| Altitude | Min. 879 m Max. 1 255 m |

||||

| Superficie | 11,89 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Yssingeaux (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton d'Emblavez-et-Meygal | ||||

| Législatives | Première circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Haute-Loire

Géolocalisation sur la carte : Auvergne-Rhône-Alpes

| |||||

Géographie

Localisation

La commune du Pertuis se trouve dans le département de la Haute-Loire, en région Auvergne-Rhône-Alpes[I 1].

Elle se situe à 19 km par la route[Note 1] du Puy-en-Velay[1], préfecture du département, et à 8 km de Saint-Julien-Chapteuil[2], bureau centralisateur du canton d'Emblavez-et-Meygal dont dépend la commune depuis 2015 pour les élections départementales[I 1].

Les communes les plus proches[Note 2] sont[3] : Saint-Hostien (2,8 km), Bessamorel (3,5 km), Queyrières (4,1 km), Saint-Étienne-Lardeyrol (5,3 km), Saint-Pierre-Eynac (5,9 km), Saint-Julien-du-Pinet (6,4 km), Saint-Julien-Chapteuil (6,8 km), Rosières (6,9 km).

Volcanisme

Le territoire de la commune du Pertuis, restreint (11,89 km2), est situé dans la partie septentrionale du massif volcanique du Meygal : il est encadré et dominé par plusieurs sucs, pointements récents, peu érodés, essentiellement phonolithiques, d'où descendent des chiers, longues coulées de pierrailles formées lors des dernières périodes de glaciation.

Dès le Moyen Âge, des carrières de phonolithe ont fourni des lauzes utilisées pour la couverture des toits ; nombreuses dans les années 1900, sur le Rand et autour du plateau du Loségal, ces carrières ont décliné rapidement devant la concurrence des tuiles ; une seule est encore exploitée au début du XXIe siècle, surtout pour la restauration des toitures.

Relief

Le bourg est implanté au col du Pertuis, à 1 026 m d'altitude, entre le Loségal (1 135 m) et le suc du Pertuis (1 097 m). À la limite avec la commune de Queyrières, au sud-est, se dresse le Rand (1 255 m), au milieu de la vaste forêt de la Grande Vezolle. Le suc d'Ardemès (1 052 m), à l'est, est partagé avec la commune de Bessamorel. Le suc de Jorance (1 186 m), qui domine au nord-ouest, est situé sur la commune de Saint-Julien-du-Pinet. Mont Gros (1 170 m), à l'ouest, est flanqué du curieux puy des Juscles, resté dénudé, truffé de failles et de gouffres, site d'une via ferrata très fréquentée.

La commune est traversée par le ruisseau de Truisson, affluent du Ramel.

Végétation

La végétation était autrefois très pauvre : herms (espaces vides), chauds (pâturages parsemés de pierres) se retrouvent dans plusieurs toponymes (L'Herm, La Chaud, La Chomette). Les espaces boisés étaient rares : la carte de Cassini, au XVIIIe siècle, ne mentionne que le bois de la Vesolle, sur les sucs du Rand et de Corbière. Bois de pins et taillis composés de feuillus et de buissons ont recouvert les flancs des montagnes et les versants des gorges du ruisseau de Truisson.

Dès le XVIIe siècle, des instructions gouvernementales, pour protéger et améliorer les forêts, s'opposent aux dégradations des troupeaux qui y paissaient ou des habitants cherchant du bois de chauffage. Elles sont renforcées, au XIXe siècle, par l'instauration du Code forestier sur des bois appartenant à des communes ou à des sections de communes (1827) : plantations de résineux, interdiction du pacage.

Au Pertuis, le régime forestier a été imposé par l'arrêté préfectoral du : en 1868, 178 ha de bois y sont soumis ; le repeuplement est fait d'épicéas, de mélèzes, de pins sylvestres. Son application a connu une vive opposition de la part des autorités municipales comme de la population paysanne, privée de terrains de pacage : dans la nuit du 4 au , un incendie ravage 8,24 ha de bois de pins sur le Loségal.

Aujourd'hui, la forêt reste importante : en 1988, 485,12 ha de bois et taillis (40,8 % de la superficie communale), dont 404,78 ha de résineux. Une part notable est encore propriété collective de multiples sections groupant les foyers d'un ou plusieurs villages de la commune ou de communes environnantes : ce sont les communaux qui représentaient, en 2015, 214,65 ha, surtout boisés, avec quelques couderts (pâturages collectifs d'un village) ou même des chiers.

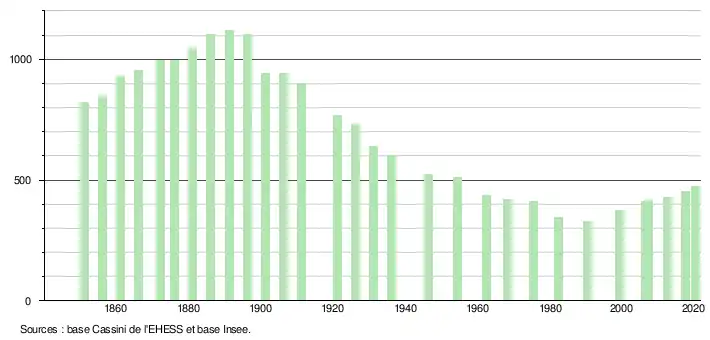

Population

La rudesse du relief et du climat a entraîné un rapide déclin de l'agriculture depuis un siècle, les labours cédant la place à des prairies et pâturages ; avec la mécanisation, le nombre d'exploitations est devenu très faible, ainsi que celui des emplois agricoles (267 actifs comptabilisés en 1886, 25 en 2010).

La population communale, qui a atteint son maximum en 1891 (1 119 hab), n'en comptait plus que 327 en 1990, avant une nette progression (440 hab en 2015).

L'essor démographique récent est lié en partie à la route entre Le Puy et Saint-Étienne via Yssingeaux, qui passe par le col du Pertuis : autrefois "route royale", aujourd'hui Route Nationale 88 (axe Lyon - Toulouse), elle traverse le bourg.

Initié vers 1980, le projet de déviation du Pertuis par une route à 2x2 voies est encore d'actualité, le secteur Le Pertuis - Lachamp restant le seul grand tronçon à deux voies de cet axe très fréquenté, entre Lyon et Le Puy. La création d'un village service a été envisagée pour maintenir le commerce dans le bourg.

En effet, l'artisanat et le commerce local (station-service, boulangerie, charcuterie, café-restaurant...) profitent de la clientèle de passage et des occupants des nombreuses résidences secondaires.

Le bourg est aussi devenu une halte pour les amateurs de sports de nature ; le GR 40 (sentier de grande randonnée) traverse la commune.

Urbanisme

Typologie

Le Pertuis est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 3] - [4] - [I 2] - [5].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction d'Yssingeaux, dont elle est une commune de la couronne[Note 4]. Cette aire, qui regroupe 9 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[I 3] - [I 4].

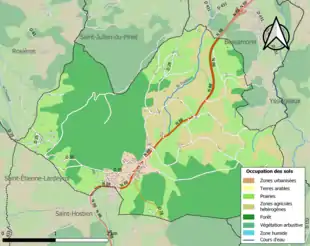

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (52,1 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (53,5 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (44,5 %), prairies (36,1 %), zones agricoles hétérogènes (16 %), zones urbanisées (3,4 %)[6].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Habitat et logement

En 2018, le nombre total de logements dans la commune était de 331, alors qu'il était de 322 en 2013 et de 331 en 2008[I 5].

Parmi ces logements, 59,4 % étaient des résidences principales, 22,1 % des résidences secondaires et 18,5 % des logements vacants. Ces logements étaient pour 95,5 % d'entre eux des maisons individuelles et pour 4,5 % des appartements[I 6].

Le tableau ci-dessous présente la typologie des logements au Le Pertuis en 2018 en comparaison avec celle de la Haute-Loire et de la France entière. Une caractéristique marquante du parc de logements est ainsi une proportion de résidences secondaires et logements occasionnels (22,1 %) supérieure à celle du département (16,1 %) et à celle de la France entière (9,7 %). Concernant le statut d'occupation de ces logements, 84,3 % des habitants de la commune sont propriétaires de leur logement (80,8 % en 2013), contre 70 % pour la Haute-Loire et 57,5 pour la France entière[I 7].

Histoire

Moyen Âge et Temps modernes

Au milieu du Moyen Âge, le terroir du Pertuis forme un espace répulsif et dépeuplé, zone frontière entre les pays "d'en-deçà les bois" (bassin du Puy) et ceux "d'au-delà des bois" (vers Yssingeaux). À la limite des seigneuries de Chapteuil, Queyrières et Saussac, il est dominé par les seigneurs de Glavenas. Il est englobé dans la paroisse de Rosières, avant de dépendre de celle de Saint-Hostien où un prieuré est fondé vers 1222 par les Bénédictins de La Chaise-Dieu.

Les Cisterciens

Au début du XIIIe siècle, commence le peuplement du territoire du Pertuis : un manuscrit de 1213 mentionne les lieux-dits de Monte Ritbrant (Monibrand) et La Chalmeta (La Chomette).

À La Chomette, une "grange", ou domus ("maison"), est fondée par des Cisterciens de l'abbaye de Mazan, en haute Ardèche : une bulle du pape Honorius III (1217) en témoigne. Le seigneur de Glavenas a cédé à l'abbé de Mazan l'autorité sur une zone correspondant à peu près à la commune actuelle du Pertuis, n'y conservant, jusqu'en 1451, que la haute justice. Mais, en 1298, Mazan a échangé, contre un territoire situé près des sources de la Loire, le secteur à l'ouest du Loségal, donné à l'Hôtel-Dieu du Puy, qui a constitué le mandement de Chomeil-L'Herm.

Le Cartulaire de Mazan, conservé aux Archives départementales de Privas, regroupe la copie de 77 actes, dont la bulle d'Honorius III, qui concernent cette abbaye : 57 de ces actes ont été copiés sur parchemin vers 1450 par Gonet Doron, clerc de la paroisse de Rosières, notaire du vicomte de Polignac et de l'abbé de Mazan et régisseur de la grange de La Chomette entre 1439 et 1453. C'est une source essentielle de nos connaissances sur l'histoire de l'abbaye de Mazan comme du territoire du Pertuis au Moyen Âge[7].

Plusieurs actes repris dans le Cartulaire concernent la fixation des limites, objets de contestations entre la seigneurie de La Chomette et ses voisines qui dépendent des seigneurs de Glavenas et de Queyrières ; autre sujet, le règlement de nombreux conflits à propos des droits de justice entre les Cisterciens et le seigneur de Glavenas. Le Cartulaire évoque aussi la condition sociale et le statut juridique des paysans, des "emphytéotes", dont l'affranchissement est acté par un accord de 1394, tout en étant tenus de payer la taille aux cinq cas à l'abbé de Mazan.

Peu nombreux, les religieux de La Chomette ont dirigé le défrichement effectué par des colons venus des environs ; témoins des travaux d'épierrement des parcelles, d'innombrables murettes et des chiers artificiels (amoncellements de pierres) sont encore en place. Et, aux XIIIe et XIVe siècles, se sont constitués des villages.

Les bâtiments monastiques ne sont plus visibles : seule subsiste la base d'une tour carrée, "château" existant au XVe siècle et détruit en 1590.

La route et le péage

Depuis 1261, la présence d'un péage est avérée dans le bourg du Pertuis : il dépend du seigneur de Glavenas. Il bénéficie d'un important trafic empruntant la nouvelle route entre Le Puy et Yssingeaux, utilisant l'antique strada velha ("vieille route") à l'ouest du mont Pidgier, puis traversant le col, où plusieurs auberges et relais pour les mulets voient le jour. Confirmé en 1728, réformé en 1751, ce péage est l'un des derniers à disparaître en Haute-Loire, au début de la Révolution.

La route royale a été le théâtre de nombreux actes de banditisme. Ainsi, en 1708, tout près du col, un convoi de cinq mulets emportant à Lyon la recette de la taille du diocèse, soit 50 000 livres, est attaqué par des brigands à cheval qui tuent deux hommes de l'escorte ; les assaillants disparaissent avec les caisses de monnaie.

Pour améliorer la sécurité, une caserne de gendarmerie est installée à La Voûte, près du bourg du Pertuis ; elle y subsiste de 1804 à 1832 environ, avant d'être transférée au bourg de Saint-Hostien.

L'hôpital des Antonins

L'existence de la route et le passage de nombreux pèlerins et malades allant de la région lyonnaise au Puy, puis à Saint-Jacques-de-Compostelle, expliquent l'implantation dans le bourg du Pertuis d'un hôpital, avéré dès 1284, et d'une chapelle. Dirigé par des religieux de l'ordre des Antonins[8], dont le centre est Saint-Antoine-en-Viennois (ou Saint-Antoine-l'Abbaye), dans le Dauphiné, l'hôpital est destiné à soigner les patients atteints du mal des ardents (ou "feu de Saint-Antoine"), très redouté au Moyen Âge.

L'activité de cet hôpital, situé tout près de l'église actuelle, est inconnue. Des terriers (1533, 1633) montrent cependant que les Antonins ont constitué une petite seigneurie autour du bourg du Pertuis, sur laquelle ils prélèvent des redevances.

Au XVIe siècle, le prieuré du Pertuis passe sous la dépendance de l'établissement de Saint-Victor-sur-Arlanc, puis, en 1631, de la commanderie des Antonins de Montferrand, près de Clermont. En 1695, il est vendu, avec tous les droits seigneuriaux, à la famille de Pollalion, seigneur de Glavenas, qui y maintient un chapelain jusqu'à la Révolution.

Des familles nobles

- Pascal.

L'existence de Tassin Pascal, notaire royal, est attestée en 1443, dans une maison du bourg du Pertuis. Ses descendants sont anoblis, devenant seigneurs du Pertuis et, par mariage, de Fossier, où subsiste toujours leur maison forte. Une descendante, Marguerite Pascal (décédée en 1611), épouse Martin Pascal, trésorier général d'Auvergne : ce sont les grands-parents de Blaise Pascal. Au XVIIe siècle, la famille Pascal disparaît du Pertuis.

Le village de Pascal, à 2 km au nord du bourg, doit son nom à une famille Pascal, qui y habite au XVe siècle ; mais aucun lien n'a été établi avec les ancêtres de Blaise Pascal.

Le , une grande fête a réuni, au Pertuis, autorités politiques, religieuses et littéraires de haut niveau pour célébrer le tricentenaire de la mort de Blaise Pascal.

- Sagnard

Les Sagnard, dont l'origine est proche du pic du Lizieux, ont formé plusieurs branches importantes en Velay, Vivarais et Forez : Queyrières-Glavenas, La Fressange, Canson, Maumeyre, Choumouroux, Sassenage.

Au début du XVIIe siècle, une autre branche s'est installée dans le hameau du Vernet, au nord du bourg du Pertuis, dans une maison forte dont il reste une partie. Issue de la noblesse d'épée, cette famille a bénéficié de mariages dans l'aristocratie et la bourgeoisie, ainsi que de la fonction de fermier qu'elle a exercée pour l'abbé de Mazan et le prieur de Saint-Hostien.

- Choumouroux

Eux aussi dans la noblesse d'épée, les Choumouroux (ou Chamouroux) sont mentionnés au XIVe siècle à Yssingeaux, où ils possèdent un château. Au XVIIe, en 1693, Charles de Chamouroux, de Messinhac (Bessamorel) jusqu'alors établi à Marnhac (Yssingeaux) se retire à Rioufreyt, où est installé son fils Claude (marié à Marie de Giraud de la Chau) depuis 1680, au pied du Loségal, côté ouest. Tenant leur rang au XVIIIe en s'unissant à la noblesse et à la bourgeoisie locales, ses descendants connaissent le déclin dans la roture, bien avant la Révolution. Antoine de Choumouroux, le premier, contacte une alliance roturière avec Anne Dérail (et non pas D'Eyrail!) en 1759 puis avec Catherine Richaud en 1764. (Voir la chronique complète de Maryse Daudenet "Les Choumouroux de Riouffreyt, 300 ans d'histoire audit lieu".) Ensuite fils et filles sont mariés aux fermiers et fermières des paroisses et communes voisines...

La Toussaint 1573

Lors des Guerres de religion, des raids sont menés par des chefs protestants établis au sud-est du Velay, dans les environs de Fay et dans les montagnes du Vivarais. Lors de l'un d'eux, le , au même titre que Saint-Hostien, Saint-Pierre-Eynac ou Saint-Julien-Chapteuil, des localités voisines, Le Pertuis subit l'attaque d'"une trouppe d'huguenotz" : la chapelle est pillée, le desservant tué à coups de pistolet et d'épée ; les habitants, tel Lancelot Pascal, sont menacés de mort et délestés de leurs biens[9].

Un cahier de doléances

Le , l'assemblée du Tiers du mandement de "La Chaumette Granoulhet" (50 feux) réunit 30 habitants à Yssingeaux, au domicile de Balthazar Faure, avocat, futur maire d'Yssingeaux. Un cahier de doléances y est rédigé pour être présenté à l'assemblée de bailliage du Tiers État, au Puy, le ; il est conservé aux Archives départementales.

La vente des biens nationaux

Le domaine seigneurial de La Chomette, appartenant à l'abbé de Mazan, est vendu aux enchères, le , et adjugé à M. de Bonneville. Par contre, Charles Pollalion réussit à conserver la propriété des biens achetés aux Antonins, dont la chapelle du Pertuis.

Les problèmes religieux

Le clergé du Velay est très divisé sur la prestation du serment de fidélité à la Constitution. Le chapelain du Pertuis, Jean-Claude Jacob, qui la refuse, est poursuivi en 1792. L'abbé Perbet, chapelain de Queyrières, lui aussi réfractaire, est arrêté près d'Yssingeaux en et, après une halte au Pertuis, exécuté par son escorte à Lachamp, sur le bord de la route du Puy, où il devient l'objet d'un culte populaire. Le serment entraîne aussi une vive opposition de la part des béates ().

Un agent national, Albin, installé au Pertuis, qui cherche à imposer le calendrier républicain, se heurte à une forte résistance populaire.

Les déserteurs

La guerre, qui nécessite, à partir de 1792, un recrutement de plus en plus important, entraîne une vague de désertions qui s'amplifie encore sous l'Empire. Beaucoup d'insoumis et de déserteurs se cachent dans les secteurs montagneux et forestiers proches du col du Pertuis, y créant une grande insécurité et des actions contre-révolutionnaires. Pour y parer, les autorités politiques utilisent toutes les mesures possibles, allant jusqu'à faire résider, dans les familles de réfractaires, des garnisaires (ou garnissaires) pris dans la gendarmerie ou dans les troupes de ligne ; avec peu de succès.

Le "camp du Pertuis" ou la "petite Vendée"

Un grand rassemblement de déserteurs se constitue, du 10 au 13 vendémiaire an IV (2-), dans les environs immédiats du col du Pertuis. À sa tête, le comte de La Motte, entouré d'une bande royaliste, la Compagnie de la Ganse blanche. À leurs côtés, d'autres contre-révolutionnaires venus du sud du Velay, avec leurs maires. Le 13 vendémiaire, entre Le Pertuis et Saint-Hostien, ils attaquent des troupes républicaines et des gardes nationaux allant d'Yssingeaux au Puy : quelques morts de part et d'autre. Mais le "camp" se disperse rapidement[10].

XIXe et XXe siècles

Le Pertuis, paroisse et commune

Englobés dans la paroisse, puis dans la commune de Saint-Hostien, les habitants de la section du Pertuis s'en détachent en deux étapes.

- Paroisse

En 1844, dix chefs de famille du Pertuis achètent à Hercule de Glavenas la chapelle et le presbytère du bourg, pour 1200 F. À l'été 1849, la "succursale" (paroisse) est créée ; le premier desservant en est Jean-Baptiste Vincent Michel, de 1849 à 1854. L'église est fortement restaurée, agrandie, et un clocher ajouté en 1904.

- Commune

Au bout de trois ans de démarches, les habitants du Pertuis obtiennent, avec l'appui du préfet, l'érection de la section en commune (11,78 km2, 886 hab), dans les limites de la paroisse. La promulgation de la loi en est faite le par le président de la République, Louis-Napoléon Bonaparte. Le premier maire, Claude Tempère, est nommé par le préfet le .

En 1883, est construite l'école du bourg, en usage jusqu'en 2017, qui abrite aussi la mairie. Dans le village de L'Herm, une maison d'école a été bâtie en 1914 ; elle a été en service jusqu'en 1972. Dans le bourg et dans quelques villages (L'Herm, Villevieille, Dinamands), dans des maisons d'assemblée, des béates ont longtemps donné un enseignement rudimentaire, scolaire, religieux et technique (dentelle au fuseau)[11]. Des Dominicaines ont, pendant plusieurs années, à la fin du XIXe siècle, tenu une école pour les filles au Pertuis.

Essor et déclin de la population

Au XIXe siècle, la population du Pertuis augmente des 2/3 environ (maximum : 1 119 hab en 1891) : forte natalité, très grand nombre de petites propriétés en polyculture-élevage, multiplicité des artisans et des commerces dans le bourg.

À partir des années 1890, le déclin démographique est rapide : effondrement des naissances, exode rural vers les mines et les usines du bassin stéphanois. Un flot de migrants quitte même Le Pertuis dans les années 1892-1912, guidé par des chanoines de l'Immaculée Conception, pour défricher des terres près de Notre-Dame-de-Lourdes, au Manitoba (Canada)[12].

La guerre de 1914-18 accentue le déclin : 45 morts issus de la commune.

La guerre de 1939-45 est marquée par la longue absence d'une vingtaine de prisonniers de guerre et par la présence, dans les montagnes environnantes, de plusieurs maquis de résistants, dont l'un a été formé dans les bois du suc de Jorance.

Conclusion

De cette longue histoire, les principaux témoins constituent un bâti rural varié : plusieurs maisons fortes, des "assemblées", des maisons paysannes fortement transformées, des croix, des vestiges de moulins, des abreuvoirs et des fours de villages...

Politique et administration

Découpage territorial

La commune du Pertuis est membre de la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay[I 10], un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre créé le dont le siège est à Le Puy-en-Velay. Ce dernier est par ailleurs membre d'autres groupements intercommunaux[13].

Sur le plan administratif, elle est rattachée à l'arrondissement du Puy-en-Velay, au département de la Haute-Loire, en tant que circonscription administrative de l'État, et à la région Auvergne-Rhône-Alpes[I 10].

Sur le plan électoral, elle dépend du canton d'Emblavez-et-Meygal pour l'élection des conseillers départementaux, depuis le redécoupage cantonal de 2014 entré en vigueur en 2015[I 10], et de la première circonscription de la Haute-Loire pour les élections législatives, depuis le redécoupage électoral de 1986[14].

Liste des maires

Population et société

Évolution démographique

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1851. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[16]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2007[17].

En 2020, la commune comptait 474 habitants[Note 5], en augmentation de 9,47 % par rapport à 2014 (Haute-Loire : +0,41 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Pyramide des âges

La population de la commune est relativement jeune. En 2018, le taux de personnes d'un âge inférieur à 30 ans s'élève à 32,7 %, soit au-dessus de la moyenne départementale (31 %). À l'inverse, le taux de personnes d'âge supérieur à 60 ans est de 27,9 % la même année, alors qu'il est de 31,1 % au niveau départemental.

En 2018, la commune comptait 231 hommes pour 229 femmes, soit un taux de 50,22 % d'hommes, légèrement supérieur au taux départemental (49,13 %).

Les pyramides des âges de la commune et du département s'établissent comme suit.

Économie

Revenus

En 2018, la commune compte 212 ménages fiscaux[Note 6], regroupant 492 personnes. La médiane du revenu disponible par unité de consommation est de 21 720 €[I 13] (20 800 € dans le département[I 14]).

Emploi

| Division | 2008 | 2013 | 2018 |

|---|---|---|---|

| Commune[I 15] | 7,4 % | 5,2 % | 4,8 % |

| Département[I 16] | 6,3 % | 7,7 % | 7,7 % |

| France entière[I 17] | 8,3 % | 10 % | 10 % |

En 2018, la population âgée de 15 à 64 ans s'élève à 274 personnes, parmi lesquelles on compte 77,5 % d'actifs (72,7 % ayant un emploi et 4,8 % de chômeurs) et 22,5 % d'inactifs[Note 7] - [I 15]. En 2018, le taux de chômage communal (au sens du recensement) des 15-64 ans est inférieur à celui de la France et département, alors qu'en 2008 il était supérieur à celui du département et inférieur à celui de la France.

La commune fait partie de la couronne de l'aire d'attraction d'Yssingeaux, du fait qu'au moins 15 % des actifs travaillent dans le pôle[Carte 2] - [I 18]. Elle compte 97 emplois en 2018, contre 72 en 2013 et 59 en 2008. Le nombre d'actifs ayant un emploi résidant dans la commune est de 200, soit un indicateur de concentration d'emploi de 48,5 % et un taux d'activité parmi les 15 ans ou plus de 57,8 %[I 19].

Sur ces 200 actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi, 42 travaillent dans la commune, soit 21 % des habitants[I 20]. Pour se rendre au travail, 89,4 % des habitants utilisent un véhicule personnel ou de fonction à quatre roues, 1 % les transports en commun, 2 % s'y rendent en deux-roues, à vélo ou à pied et 7,6 % n'ont pas besoin de transport (travail au domicile)[I 21].

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- À l’intérieur de l’église du Pertuis, on note une peinture murale datant de 1961, de Zygmunt Dobrzycki (1896-1970), et, à l'extérieur, insérée sur la façade méridionale du porche, une Pietà sculptée, œuvre du même artiste.

Personnalités liées à la commune

- Jacques Exbrayat (né à La Chaud du Pertuis, en 1892 ; décédé à Monteriá, en Colombie, en 1967). Après une formation en Belgique chez les Frères des Ecoles chrétiennes, il a enseigné au Panama et en Colombie : il a fondé une école privée, en 1929, à Monteriá, puis l'a dirigée ; il est à l'origine de l'Académie d'histoire de Córdoba. Un buste a été érigé en son honneur à Monteriá.

Bibliographie

- Maurice Perrel, Le Pertuis dans l'histoire, Le Puy, Éditions Jeanne-d'Arc, 2017

- Jean Perrel, Yssingeaux et le pays des Sucs, I. Des origines au XIIIe siècle, Yssingeaux, Imprimerie Gigant, 1993

- Jean Perrel, Yssingeaux et le pays des Sucs, II. Du XIIIe au XVIe siècle, Yssingeaux, Histoire et patrimoine, 1996

- Jean Perrel, Yssingeaux et le pays des Sucs, III. Du XVIe siècle à la Révolution de 1789, Yssingeaux, Histoire et patrimoine, 2000

Voir aussi

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Les distances sont mesurées entre chefs-lieux de communes par la voie routière et évaluées à l'aide d'un calculateur d'itinéraires.

- Les distances sont mesurées entre chef-lieux de communes à vol d'oiseau.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Un ménage fiscal est constitué par le regroupement des foyers fiscaux répertoriés dans un même logement. Son existence, une année donnée, tient au fait que coïncident au moins une déclaration indépendante de revenus et l’occupation d’un logement connu à la taxe d’habitation.

- Les inactifs regroupent, au sens de l'Insee, les élèves, les étudiants, les stagiaires non rémunérés, les pré-retraités, les retraités et les autres inactifs.

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Agence nationale de la cohésion des territoires, « Carte de la commune dans le zonage des aires d'attraction de villes. », sur l'observatoire des territoires (consulté le ).

Site de l'Insee

- « Métadonnées de la commune du Pertuis » (consulté le ).

- « Commune rurale - définition » (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », (consulté le ).

- « Chiffres clés - Logement en 2018 au Le Pertuis » (consulté le ).

- « Chiffres-clés - Logement en 2018 au Le Pertuis - Section LOG T2 » (consulté le ).

- « Chiffres-clés - Logement en 2018 au Le Pertuis - Section LOG T7 » (consulté le ).

- « Chiffres clés - Logement en 2018 dans la Haute-Loire » (consulté le ).

- « Chiffres clés - Logement en 2018 dans la France entière » (consulté le ).

- « Code officiel géographique- Rattachements de la commune duPertuis » (consulté le ).

- « Évolution et structure de la population en 2018 - Commune du Pertuis (43150) », (consulté le ).

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Département de la Haute-Loire (43) », (consulté le ).

- « REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2018 au Pertuis » (consulté le ).

- « REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2018 dans la Haute-Loire » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 au Pertuis » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans la Haute-Loire » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans la France entière » (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur site de l'Insee (consulté le ).

- « Emp T5 - Emploi et activité en 2018 au Pertuis » (consulté le ).

- « ACT T4 - Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la commune en 2018 » (consulté le ).

- « ACT G2 - Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2018 » (consulté le ).

Autres sources

- Stephan Georg, « Distance entre Le Pertuis et Le Puy-en-Velay », sur https://fr.distance.to (consulté le ).

- Stephan Georg, « Distance entre Le Pertuis et Saint-Julien-Chapteuil », sur https://fr.distance.to (consulté le ).

- « Communes les plus proches du Le Pertuis », sur www.villorama.com (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- Charles Besson et Anne-Marie Michaux, Les Cisterciens en Vivarais. Mazan, une grande abbaye, Connaissance et Savoirs, 2 t., 2009, 2010.

- Jean Perrel, « Les Antonins en Haute-Loire », Cahiers de la Haute-Loire, Le Puy-en-Velay, : l'ordre possède 5 établissements en Haute-Loire dont hôpital du Pertuis mentionné en 1284

- Yvonne Lhoste, « Triste Toussaint. 1573... », Cahiers de la Haute-Loire, , p. 83-109.

- Hélène Jarre, La Contre-Révolution en Haute-Loire, Editions du Roure, .

- Les béates et les maisons d'assemblée dans le département de la Haute-Loire, tome I, Reuilly, .

- Antoine Gaborieau, Notre-Dame-de-Lourdes (Manitoba), 1891-1990. Un siècle d'histoire, Notre-Dame-de-Lourdes (Manitoba), .

- « communauté d'agglomération du Puy-en-Velay - fiche descriptive au », sur la Base nationale sur l'intercommunalité (consulté le ).

- « Découpage électoral de la Haute-Loire (avant et après la réforme de 2010) », sur http://www.politiquemania.com/ (consulté le ).

- Liste des maires de la Haute-Loire sur le site de la préfecture (consulté le 28 août 2014).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.