L'Isle-d'Espagnac

L'Isle-d'Espagnac (prononcer [lil.depaɲak]) est une commune du sud-ouest de la France, située dans le département de la Charente (région Nouvelle-Aquitaine).

| L'Isle-d'Espagnac | |||||

Mairie de l'Isle-d'Espagnac. | |||||

.svg.png.webp) Blason |

|

||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Nouvelle-Aquitaine | ||||

| Département | Charente | ||||

| Arrondissement | Angoulême | ||||

| Intercommunalité | GrandAngoulême | ||||

| Maire Mandat |

Michel Issard 2020-2026 |

||||

| Code postal | 16340 | ||||

| Code commune | 16166 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Spaniaciens | ||||

| Population municipale |

5 633 hab. (2020 |

||||

| Densité | 947 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 45° 39′ 44″ nord, 0° 12′ 02″ est | ||||

| Altitude | Min. 38 m Max. 120 m |

||||

| Superficie | 5,95 km2 | ||||

| Unité urbaine | Angoulême (banlieue) |

||||

| Aire d'attraction | Angoulême (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton d'Angoulême-2 | ||||

| Législatives | Première circonscription | ||||

| Localisation | |||||

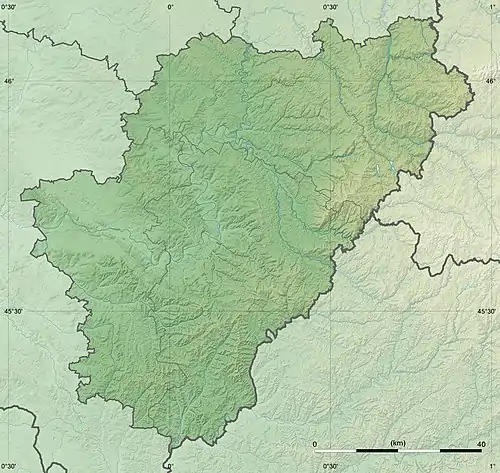

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Charente

Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Aquitaine

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | www.lisledespagnac.fr | ||||

Elle est située à l'est d'Angoulême dont elle fait partie de l'agglomération. Ses habitants sont les Spaniaciens et les Spaniaciennes[1].

Géographie

Localisation et accès

L'Isle-d'Espagnac est une commune limitrophe d'Angoulême, située à l'est et faisant partie de son agglomération. Elle est située à mi-chemin entre Angoulême et Ruelle-sur-Touvre, et appartient au canton de Ruelle.

C'est la commune la plus petite en surface de son canton, 5,95 km2.

Elle est située sur la route d'Angoulême à Limoges, ancienne route nationale 141 renumérotée en D 941. Elle est aussi desservie par la D 699, route d'Angoulême à Montbron qui, descendant de la Bussate et Soyaux, passe près du vieux bourg et rejoint la route de Limoges à la Maison d'Ardoise pour s'en écarter à nouveau.

La route de la ZI no 3 est limitrophe de la commune au nord-ouest et rejoint la rocade d'Angoulême (D 1000), qui contourne la commune au nord et à l'est, et les routes nationales 10 et 141 en direction de Paris et Limoges.

La D 1000 dessert la ZI no 3, Bel-Air et Longiesse (commune de Magnac).

La D 21 traverse aussi transversalement la commune et relie Soyaux au Gond-Pontouvre par le vieux bourg et la zone industrielle. Elle longe la rocade en montant vers Soyaux.

La commune est desservie par les transports en commun d'Angoulême (STGA), lignes 5, 3 et 4.

La voie ferrée Angoulême - Limoges passe en limite nord de la commune.

Hameaux et lieux-dits

La commune compte de nombreux hameaux dispersés, noyés maintenant dans l'agglomération. Le Vieux bourg, groupé autour de son église, est situé au centre sud de la commune. Chaumontet a été le premier hameau important de la commune dû à la croissance d'Angoulême, échelonné le long de la route de Limoges. Bois-Menu est la partie de la commune située en hauteur, sur le plateau de Soyaux.

Les Mérigots occupent l'extrême ouest de la commune, près du bois des Mérigots, touchant la zone industrielle no 3 qui occupe la partie nord de la commune. Plus au sud, il y a le logis de Lunesse et le logis de Pindray. Au centre, les Grands Champs sont un des premiers lotissements de la commune, construit en 1960, près du cimetière. À l'est, le long de la route de Montbron, se situent les nouvelles des zones pavillonnaires de la Genévrière et des Groies[2].

Au nord-est, l'ancien aérodrome de Bel-Air, maintenant parc des expositions et des congrès d'Angoulême, ou espace Carat[3], est situé sur la commune.

Communes limitrophes

Géologie et relief

L'Isle-d'Espagnac est situé sur un bas plateau calcaire orienté vers le nord-ouest et descendant doucement vers la Touvre. La commune est située sur la limite du Jurassique et du Crétacé dans le Bassin aquitain et qui traverse le milieu du département.

La partie nord de la commune est dans le Jurassique supérieur (Kimméridgien et Portlandien) alors qu'une grande partie sud (au sud de la vallée de la Font Noire et de Bel-Air), est crétacée (Cénomanien et Angoumien). La vallée elle-même est recouverte d'alluvions du Quaternaire.

Il existe une faille dans la partie jurassique, orientée est-ouest selon un axe Bourlion-Maison d'Ardoise et séparant le Kimméridgien au nord du Portlandien au sud.

Entre le bourg et Bois-Menu, dans la partie crétacée, une cuesta séparant l'Angoumien (appelé maintenant Turonien) du Cénomanien faisant face au nord traverse la commune. Elle se prolonge à l'ouest jusqu'au plateau d'Angoulême, et Sainte-Catherine (Garat), Bouëx, Vouzan, Grassac au sud-est[4] - [5] - [6].

L'Angoumien a été exploité par des carrières de pierre de taille, souterraines ou à ciel ouvert, souvent reconverties en champignonnières ou abandonnées.

Le point culminant de la commune se trouve donc naturellement sur ce plateau situé au sud; il est de 120 m, à Bois-Menu. Le point le plus bas est au nord, là où la commune touche la Touvre près de Brébonzac, à 38 m d'altitude. Le plateau de Bel-Air a une altitude d'environ 85 m. La vallée de la Font-Noire et le bourg sont à une altitude d'environ 55 m.

Végétation

Les plateaux au sud de la commune sont occupés par une végétation arbustive typique des pelouses calcaires, avec de nombreux chênes verts sur un versant pourtant orienté au nord. Ce boisement naturel couvre le flanc et le sommet du plateau, entre Bois Menu et les Carrières.

Le centre de la commune est occupé par la petite zone marécageuse de la Font Noire, occupée par des jardins.

Le reste de la commune est assez peu boisé. Le bois des Mérigots est situé à l'ouest, et le bois Boutin à l'est, en limite avec le bois des Geais qui appartient à la commune voisine de Magnac.

Réseau hydrographique

La commune est située dans le bassin versant de la Charente au sein du Bassin Adour-Garonne[7]. Elle est drainée par la Fontaine Noire et le ruisseau de Lunesse, qui constituent un réseau hydrographique de 4 km de longueur totale[8] - [Carte 1].

La commune est principalement traversée par la Fontaine Noire, qui prend sa source dans la commune de Soyaux près d'Antournac, et qui passe au pied du bourg dans une petite plaine assez fertile aménagée en jardins. Plus en aval, la Font Noire est canalisée lors de son passage à travers la zone industrielle.

Le ruisseau de Lunesse forme la limite sud-ouest de la commune et la sépare d'Angoulême. Il prend sa source à la Font Chauvin. Il est aussi canalisé en partie.

Au nord, près de la voie ferrée, au pied du coteau longeant la Touvre, on peut trouver la fontaine de la Clotte.

Gestion des eaux

Le territoire communal est couvert par le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) « Charente ». Ce document de planification, dont le territoire correspond au bassin de la Charente, d'une superficie de 9 300 km2, a été approuvé le . La structure porteuse de l'élaboration et de la mise en œuvre est l'établissement public territorial de bassin Charente[9]. Il définit sur son territoire les objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et qualitative des ressources en eau superficielle et souterraine, en respect des objectifs de qualité définis dans le troisième SDAGE du Bassin Adour-Garonne qui couvre la période 2022-2027, approuvé le [10].

Climat

Le climat est océanique aquitain et semblable à celui de la ville de Cognac où est située la station météorologique départementale.

| Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Température minimale moyenne (°C) | 2 | 2,8 | 3,8 | 6,2 | 9,4 | 12,4 | 14,4 | 14 | 12,1 | 8,9 | 4,7 | 2,6 | 7,8 |

| Température moyenne (°C) | 5,4 | 6,7 | 8,5 | 11,1 | 14,4 | 17,8 | 20,2 | 19,7 | 17,6 | 13,7 | 8,6 | 5,9 | 12,5 |

| Température maximale moyenne (°C) | 8,7 | 10,5 | 13,1 | 15,9 | 19,5 | 23,1 | 26,1 | 25,4 | 23,1 | 18,5 | 12,4 | 9,2 | 17,1 |

| Ensoleillement (h) | 80 | 103,9 | 153,3 | 184,5 | 204,9 | 239,6 | 276,4 | 248,3 | 199,4 | 159 | 96,8 | 78,8 | 2 024,9 |

| Précipitations (mm) | 80,4 | 67,3 | 65,9 | 68,3 | 71,6 | 46,6 | 45,1 | 50,2 | 59,2 | 68,6 | 79,8 | 80 | 783,6 |

Urbanisme

Typologie

L'Isle-d'Espagnac est une commune urbaine[Note 1] - [12]. Elle fait en effet partie des communes denses ou de densité intermédiaire, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[13] - [14]. Elle appartient à l'unité urbaine d'Angoulême, une agglomération intra-départementale regroupant 18 communes[15] et 109 055 habitants en 2017, dont elle est une commune de la banlieue[16] - [17].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction d'Angoulême, dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 95 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[18] - [19].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires artificialisés (73,9 % en 2018), en augmentation par rapport à 1990 (56,1 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : zones urbanisées (46,1 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (27,8 %), zones agricoles hétérogènes (14,9 %), forêts (8,5 %), terres arables (2,7 %)[20].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 2].

Risques majeurs

Le territoire de la commune de l'Isle-d'Espagnac est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse) et séisme (sismicité faible). Il est également exposé à un risque technologique, le transport de matières dangereuses[21]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[22].

Risques naturels

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. La totalité de la commune est en aléa moyen ou fort (67,4 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 2 310 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 2 310 sont en en aléa moyen ou fort, soit 100 %, à comparer aux 81 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[23] - [Carte 3].

Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[24].

La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1983, 1988, 1999, 2012 et 2013. Concernant les mouvements de terrains, la commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par la sécheresse en 1989, 1990, 1995, 2003, 2009, 2011 et 2017 et par des mouvements de terrain en 1999 et 2000[21].

Risques technologiques

Le risque de transport de matières dangereuses sur la commune est lié à sa traversée par une ou des infrastructures routières ou ferroviaires importantes ou la présence d'une canalisation de transport d'hydrocarbures. Un accident se produisant sur de telles infrastructures est susceptible d’avoir des effets graves sur les biens, les personnes ou l'environnement, selon la nature du matériau transporté. Des dispositions d’urbanisme peuvent être préconisées en conséquence[25].

Toponymie

Les formes anciennes sont terra de Insula quae dicibur de Spanac, Insula Spaniaci en 1120[26], Espanhacum, Espaniacum en 1405, Espanihacum, Hyspaniaco, Yspanaco, Insula Hyspaniaci au XIVe siècle[27].

L'origine du nom de L'Isle-d'Espagnac remonterait à un nom de personne gallo-romain Spanius auquel est apposé le suffixe -acum, ce qui correspondrait à Spaniacum, « domaine de Spanius ». Il aurait choisi ce domaine formant une île enserrée (Isla) entre la Font Noire et le ruisseau de Lunesse.

On retrouve Espagnac dans l'Aveyron, la Corrèze, l'Hérault, Ispagnac en Lozère, etc.[28].

Histoire

Château

L'ancien château fort était appelé le logis noble du fief de l'Isle et de la Font, dont le vassal au XVe siècle était le seigneur d'Espagnac et le suzerain l'évêque d'Angoulême. Il a été détruit pendant la guerre de Cent Ans. La seigneurie est attestée dès le XVIe siècle mais ne prend le nom de Pindray qu'en 1779 quand Anne Léonarde de La Forestie apporte les terres en dot à André de Pindray[29]. Subsiste encore aujourd'hui un logis et sa chapelle où l'on remarque encore aujourd'hui sur le fronton les armes des anciens seigneurs au XVIIe siècle, les du Souchet, bourgeois d'Angoulême, bouchers à l'origine et anoblis par leur charge municipale[30].

Les Templiers et les Hospitaliers

L'ancien logis des Mérigots était situé au bois du même nom. Il a été construit au XVIIe siècle après la destruction de la maladrerie où l'on soignait les lépreux, et qui a donné son nom à l'ancien hameau de la Maladrie. Il appartenait, comme le logis de Chaumontet, aux Templiers, et ensuite aux Hospitaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem du grand prieuré d'Aquitaine.

Carrières

La commune avait autrefois d'importantes carrières, appelées carrières de Lisle au XVIIIe siècle[31] et dont on retirait encore au début du XXe siècle pavés et moellons[32].

Routes et chemins

La commune était bordée au sud par le chemin des Anglais, ancienne voie romaine puis féodale d'Angoulême à Limoges, qui, descendant du plateau d'Angoulême (la Bussate et Saint-Roch) par Bois Menu et les Rochers (chemin en limite de commune avec Soyaux), passait au sud du bourg par Recoux et l'actuelle D 408, et allait en ligne droite en direction de Bellevue, Touvre et Bois Blanc.

Le long de cette voie étaient implantés au Moyen Âge des maladreries, ou hôpitaux pour lépreux, qu'on tenait à l'écart de la ville. Au début du XXe siècle, on retrouvait encore les hameaux la Maladrie (234 habitants) et le Grand-Chemin (195 habitants, confondu avec Chaumontet), tous situés sur la route de Limoges actuelle[32].

Cette voie féodale est ensuite devenue chemin d'Angoulême à Montbron, qui passait au bourg, avant d'être supplanté au XVIIIe siècle par la route actuelle, la D 699 (d'abord GC.3 d'Angoulême à Séreilhac, puis N 699) qui passe par le carrefour de la Maison d'Ardoise partant de la route de Limoges actuelle.

Voies ferrées

La commune était aussi traversée, pendant la première moitié du XXe siècle, par une voie ferrée métrique, le Petit Mairat (Chemins de fer économiques des Charentes), qui allait d'Angoulême à Montbron et Roumazières. Cette voie passait par Lunesse, le nouveau cimetière, contournait le logis de Pindray puis longeait l'actuelle D 408 pour aller vers Magnac[33].

Héraldique

D’or à la souche rectangulaire d'argent, poussant deux lauriers de sinople, au chef chargé de trois étoiles d azur.

En 2020, elles figurent ainsi sur la banderole de la place du Marché et sur le mur des toilettes publiques, ainsi que sur un plan en relief, accroché à une façade de la mairie. On trouve une variante sur certains panneaux de signalisation, où la souche rectangulaire blanche (d'argent) est absente, et la tige des deux lauriers se fond en une seule, ou encore une autre variante, comme celle peinte par endroits sur la grande fresque de la salle de sports municipale, où les deux lauriers sont croisés.

Les armes prises par la ville seraient celles d'une famille Dusouchet, parfois orthographiée du Souchet[34] - [35]. Les du Souchet et les Souchet appartenaient toutes deux à la noblesse de la province en 1668[36]. La généalogie d'une famille Dusouchet qui serait différente, dont un membre était boucher à Angoulême en 1750, et se disant descendante des du Souchet, seigneurs de Macqueville[37], est parue dans l'Armorial français de Lamant & Willems[38].

Politique et administration

Liste des maires

Politique environnementale

Dans son palmarès 2022, le Conseil national de villes et villages fleuris de France a attribué deux fleurs à la commune[40].

Démographie

Évolution démographique

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[41]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006[42].

En 2020, la commune comptait 5 633 habitants[Note 3], en augmentation de 4,08 % par rapport à 2014 (Charente : −0,6 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Pyramide des âges

La population de la commune est relativement âgée. En 2018, le taux de personnes d'un âge inférieur à 30 ans s'élève à 30,5 %, soit au-dessus de la moyenne départementale (30,2 %). À l'inverse, le taux de personnes d'âge supérieur à 60 ans est de 33,4 % la même année, alors qu'il est de 32,3 % au niveau départemental.

En 2018, la commune comptait 2 617 hommes pour 2 975 femmes, soit un taux de 53,2 % de femmes, légèrement supérieur au taux départemental (51,59 %).

Les pyramides des âges de la commune et du département s'établissent comme suit.

Économie

Industrie

La partie nord de la commune est occupée par la zone industrielle no 3, en limite avec la commune du Gond-Pontouvre, ce qui en fait une des communes les plus industrialisées de l'agglomération et du département.

La plus importante entreprise est Schneider Electric, anciennement Télémécanique, qui emploie 600 salariés, et qui fabrique de l'appareillage électronique.

Les autres entreprises sont[47] :

- fabrique de matériel et équipements industriels Omia (170 sal.) ;

- chaussures Babymousse (190 sal.) ;

- cartonnages Goossens (120 sal.) ;

- coopérative ouvrière de cartonnages (45 sal.) ;

- emballages plastiques Autobar (100 sal.) ;

- rédaction et imprimerie de la Charente Libre (100 sal.) ;

- imprimeries Rotanotice (90 sal.) et Graphisme Services (80 sal.) ;

- informatique et impression de chèques Natel Monétique (40 sal.) ;

- fonderie de fonte Fonderie et mécanique (Safem, 70 sal.) ;

- coopérative de mécanique Scomec (35 sal.).

Secteur tertiaire

Dans les services et négoces, on peut trouver :

- installations réfrigérées Crigent (45 sal.) ;,

- nettoyage de la Libournaise (40 sal.) ;

- courses et livraisons BLS Services (120 sal.) ;

- plusieurs négoces de matériaux et fournitures dont les miroiteries Ouest Charentes Limousin (90 sal.) ;

- fournitures pour automobiles Sefi (110 sal.)[47] ;

- pôle recyclage et environnement (regroupant plusieurs entreprises) sur la ZI no 3 (40 sal.).

Équipements, services et vie locale

Enseignement

- La commune possède deux écoles maternelles (Chaumontet et Corset-Carpentier, trois classes chacune) et deux écoles élémentaires (Jean-Moulin et Corset-Carpentier, six classes chacune). Le secteur du collège est partagé entre Angoulême (Marguerite-de-Valois) et Soyaux (pour Jean-Moulin)[48].

- Le CIFOP, centre de formation professionnelle, est situé dans la zone industrielle. Il propose une cinquantaine de formations, et un apprentissage en langues. Environ 4 000 personnes suivent ses formations chaque année[49]. Il a ouvert ses portes en 1971 grâce à l'initiative de la Chambre de commerce et d'industrie d'Angoulême[50].

Sports et activités

Le club de tennis de table s'appelle 3STT (Section sportive spaniacienne de tennis de table). Cinq équipes sont engagées dans différentes divisions. La meilleure équipe évolue en Régionale 3 pour le compte de la deuxième phase de la saison 2011-2012, du championnat par équipes[51].

Santé

Sur la commune est implantée la maison de retraite des Écureuils (30 salariés)[47].

Les cliniques (Sainte-Marie et la Source) ont été regroupées à Soyaux en 2010, au centre clinical.

Lieux et monuments

Église Saint-Michel

L'église paroissiale Saint-Michel se trouve au bourg. Elle marque le centre de l'ancien village situé au bord de la Font-Noire. Elle a été construite au Moyen Âge sous la domination anglaise[32]. Elle possède une statuette de la Vierge du Moyen Âge en pierre d'un travail précieux. Le portail comporte deux voussures. Le sanctuaire ogival date du XVe siècle[52].

- L'église

La façade.

La façade. Vue du sud.

Vue du sud. Statuette de la Vierge.

Statuette de la Vierge.

Logis des Mérigots

L'ancien logis des Mérigots était situé au bois du même nom. En 1627, un écuyer, Jean Moulin, en fait l'acquisition, puis à la famille Souchet des Doussets. Au XVIIIe siècle, le logis passe au comte de Saint-Simon Montblairu, qui possède aussi l'hôtel Saint-Simon à Angoulême, d'où le deuxième nom de ce logis. En 1778, le comte le vend à un certain Boussiron. La commune l'achète en 1950 et ses tours sont détruites. Aujourd'hui, le logis est occupé par l'école des Mérigots[53].

Le logis possédait une grille en fer forgé de 5 m de long sur 4,5 m de haut datant du XVIIIe siècle, et provenant de l'ancienne abbaye de Beaulieu d'Angoulême. Elle a été la grille d'entrée des ateliers municipaux, mais elle est actuellement démontée et stockée près de la mairie. Elle est classée monument historique au titre objet depuis 2003[54].

Logis de Pindray

Le logis de Pindray possède deux tourelles d'angles et une tour carrée néogothiques qui sont un apport au XIXe siècle sur un logis dont les murs les plus anciens pourraient être du XIIIe siècle percée d'ouvertures au XVIIIe siècle[29].

La tour carrée renfermant la chapelle date du XIVe siècle et le crénelage a été ajouté au XIXe siècle. Le portail date du XVIe siècle[53].

Le logis est en fait construit sur l'ancien château, détruit probablement lors de la guerre de Cent Ans, appelé le fief de Lisle et de la Font. Des caves voutées pouvant remonter au XIe siècle ont été retrouvées par le propriétaire actuel.

Au XVe siècle, le suzerain en était l'évêque d'Angoulême et son vassal le seigneur d'Espagnac. Il passe entre plusieurs propriétaires, Jean de Reffuges, puis Jean Arnaud, écuyer, puis les Souchet, bourgeois d'Angoulême, au XVIIe siècle, puis enfin, par alliance, Léonarde de Pindray en 1725, et le logis garde ce nom depuis. En 1819, le logis est partagé entre quatre héritiers[53]. La famille des Souchet aurait donné ses armoiries à la ville[55] - [56].

- Logis de Pindray

Les tourelles.

Les tourelles. L'entrée.

L'entrée. Le corps de logis et le portail.

Le corps de logis et le portail.

Logis de Chaumontet

Comme celui des Mérigots, ce logis était en 1110 la propriété des Templiers. Actuellement, il se présente sous la forme de deux corps de logis en prolongement l'un de l'autre, avec son propre pigeonnier. Le partage a eu lieu en 1749[53].

- Logis de Chaumontet

Porche à l'ouest.

Porche à l'ouest. partie est.

partie est.

Logis de Bois Menu

Situé le long de l'ancien chemin des Anglais, à la limite de la commune de Soyaux, le logis de Bois Menu aurait été construit à partir du XVIe siècle. On y trouve en particulier une tour Renaissance polygonale et crénelée, avec une porte à pilastres sculptés comme l'hôtel Saint-Simon à Angoulême. François Ier aurait séjourné dans cette tour. Le corps de logis date du XIXe siècle[53].

- Logis de Bois Menu

Vue du sud.

Vue du sud. Tour polygonale.

Tour polygonale.

Maison du Gros Pierre

La Maison du Gros Pierre n'était que la métairie du logis de Lunesse, situé sur la commune d'Angoulême. Cette bâtisse a été rehaussée de deux étages au XIXe siècle, et on peut y trouver un portail d'entrée orné d'une sculpture de bois de cerfs. D'autres y voient le rectangle et les lauriers ornant le blason dont la ville s'est dotée dans les années 1990. Le domaine possède un lavoir alimenté par le ruisseau de Lunesse, qui fait la limite de commune.

Stèle gauloise

Une stèle gauloise a été trouvée sur le plateau de Bel-Air. On peut la voir au musée d'Angoulême.

Bois des Mérigots

Le bois des Mérigots occupe 10 hectares à l'ouest de la commune. Il est aménagé en parc, ou ZBU (zone boisée urbaine). Il contient un des plus gros chênes du département (4,7 m de circonférence, 1,46 m de diamètre, et vieux de plus de 200 ans), répertorié par Charente Nature[57]. La maison de retraite des Écureuils, le centre de loisirs et l'école maternelle des Mérigots se trouvent à sa lisière. Le bois appartient à la commune depuis . Le site est surveillé et entretenu avec l'aide de l'Amicale des riverains du bois des Mérigots[55].

- Le bois des Mérigots

Le bois en automne.

Le bois en automne. Un des plus gros et des plus vieux chênes de Charente.

Un des plus gros et des plus vieux chênes de Charente. Le vieux chêne en 2010.

Le vieux chêne en 2010.

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Selon le zonage publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en celle d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Cartes

- « Réseau hydrographique de l'Isle-d'Espagnac » sur Géoportail (consulté le 21 juin 2022).

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

Références

- Site habitants.fr, « Les gentilés de Charente », (consulté le ).

- Carte IGN sous Géoportail.

- « Espace Carat », IdéalComs, (consulté le ).

- « Géologie de L'Isle-d'Espagnac (BRGM) » sur Géoportail.

- Visualisateur Infoterre, site du BRGM.

- [PDF] BRGM, « Notice de la feuille d'Angoulême », sur Infoterre, (consulté le ).

- « Cartographie du bassin Adour-Garonne. », sur adour-garonne.eaufrance.fr (consulté le ).

- « Fiche communale de l'Isle-d'Espagnac », sur le système d'information pour la gestion des eaux souterraines en Poitou-Charente-Limousin (consulté le ).

- « SAGE Charente », sur https://www.gesteau.fr/ (consulté le ).

- « Caractéristiques du SDAGE Adour-Garonne 2022-2027 », sur www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr (consulté le ).

- « Cognac, Charente (16), 30 m - [1961-1990] », sur Infoclimat (consulté le ).

- « Zonage rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine-définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 d'Angoulême », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le ).

- « Les risques près de chez moi - commune de l'Isle-d'Espagnac », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune de l'Isle-d'Espagnac », sur http://www.georisques.gouv.fr/ (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Charente », sur www.charente.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque transport de matières dangereuses.

- Jean Nanglard, Cartulaire de l'église d'Angoulême, t. IX, Bulletins et mémoires de la Société archéologique et historique de la Charente, imprimerie G.Chasseignac, (1re éd. 1180), 296 p. (lire en ligne), p. 104,105.

- Jean Nanglard, Livre des fiefs de Guillaume de Blaye, évêque d'Angoulême [« Liber feodorum »], t. 5, Société archéologique et historique de la Charente, (1re éd. 1273), 404 p. (lire en ligne), p. 57,71,93,105,285.

- Albert Dauzat et Charles Rostaing, Dictionnaire étymologique des noms de lieux en France, Paris, Librairie Guénégaud, (1re éd. 1963), 738 p. (ISBN 2-85023-076-6), p. 265, 360.

- Association Promotion Patrimoine, Philippe Floris (dir.) et Pascal Talon (dir.), Châteaux, manoirs et logis : La Charente, Éditions Patrimoines & Médias, , 499 p. (ISBN 978-2-910137-05-2 et 2-910137-05-8, présentation en ligne), p. 207.

- Jean-Paul Gaillard, Châteaux, logis et demeures anciennes de la Charente, Paris, librairie Bruno Sepulchre, (réimpr. 2005), 893 p. (OCLC 908251975, présentation en ligne), p. 390.

- Étienne Munier, L'Angoumois à la fin de l'Ancien Régime, (réimprimé en 1981 par Bruno Sépulchre, Paris), , 307 p., p. 269.

- Jules Martin-Buchey, Géographie historique et communale de la Charente, édité par l'auteur, Châteauneuf, 1914-1917 (réimpr. Bruno Sépulchre, Paris, 1984), 422 p., p. 199.

- IGN, « Prise de vue aérienne 1/26.000 N&B 1950, cliché no 100 », IGN, (consulté le ).

- Jean-Marie Ouvrard, « L'Isle-d'Espagnac », (consulté le ).

- Simon Descoutures, « Nobiliaire de la Généralité de Limoges (1666-1670) », sur Archives Départementales de la Haute-Vienne (consulté le ).

- Simon Descoutures, « Nobiliaire de la Généralité de Limoges (1666-1670) », sur Archives Départementales de la Haute-Vienne (consulté le ).

- Jean-Marie Ouvrard, « Blasons de la Charente - famille du Souchet », (consulté le ).

- J. H. Willems, H. Lamant, Jean-Yves Conan, Armorial français, Le Perreux, J-H Willems, , p. 113-120.

- « Marie-Hélène Pierre candidate à la mairie », sur sudouest.fr, (consulté le ).

- Les communes labellisées, Site des villes et villages fleuris consulté le .

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Commune de l'Isle-d'Espagnac (16166) », (consulté le ).

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Département de la Charente (16) », (consulté le ).

- Roger Brunet, « Ruelle-sur-Touvre », France, le trésor des régions, (consulté le ).

- Site de l'inspection académique de la Charente, « Annuaire des écoles » (consulté le ).

- CCI d'Angoulême, « CIFOP (Cité des formations professionnelles) », (consulté le ).

- Jean Combes (dir.) et Michel Luc (dir.), La Charente de la Préhistoire à nos jours (ouvrage collectif), St-Jean-d'Y, Imprimerie Bordessoules, coll. « L'histoire par les documents », , 429 p. (ISBN 2-903504-21-0, BNF 34901024, présentation en ligne), p. 396.

- Site 3STT.

- Jean-Hippolyte Michon (préf. Bruno Sépulchre), Statistique monumentale de la Charente, Paris, Derache, (réimpr. 1980), 334 p. (lire en ligne), p. 315.

- Jean-Paul Gaillard, Châteaux, logis et demeures anciennes de la Charente, Paris, librairie Bruno Sepulchre, (réimpr. 2005), 893 p. (OCLC 908251975, présentation en ligne), p. 389-390.

- « Grille en fer forgé », notice no PM16000407, base Palissy, ministère français de la Culture.

- Site de la commune.

- Historique de l'Isle-d'Espagnac, p. 64.

- Charente Nature, « Chêne pédonculé du Bois des Mérigots », Sigore, observatoire de l'environnement, (consulté le ).

- Site de Bevagna.

Voir aussi

Bibliographie

- Vigier de la Pile, Histoire de l'Angoumois, Paris, Derache (1846, Laffite reprint 2002), , 160 p. (ISBN 2-86276-384-5, lire en ligne)

- Madame A. Cadet, [PDF] Historique de L'Isle-d'Espagnac : d'après des extraits des Bulletins et mémoires de la SAHC, , 68 p. (lire en ligne)

- Albertine Cadet-Hémard et Serge Gignac, Il était une fois l'isle qui devint d'Espagnac, L'Isle-d'Espagnac, Foyer des jeunes et d'éducation populaire de L'Isle d'Espagnac, , 304 p. (ISBN 2-9504153-0-X, BNF 35059371, SUDOC 060481056).

Articles connexes

Liens externes

- Site officiel

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

- Amigos del Románico, fiche descriptive de l'église romane Saint-Michel

- Catillus Carol, « L'Isle-d'Espagnac », (consulté le )