Islam en Algérie

L'Islam est la religion d'État en Algérie et est pratiquée par environ 99 % de la population.

|

Voir aussi

- Afrique du Sud

- Algérie

- Angola

- Bénin

- Botswana

- Burkina Faso

- Burundi

- Cameroun

- Cap-Vert

- Centrafrique

- Comores

- République du Congo

- République démocratique du Congo

- Côte d'Ivoire

- Djibouti

- Égypte

- Érythrée

- Eswatini

- Éthiopie

- Gabon

- Gambie

- Ghana

- Guinée

- Guinée-Bissau

- Guinée équatoriale

- Kenya

- Lesotho

- Liberia

- Libye

- Madagascar

- Malawi

- Mali

- Mauritanie

- Maurice

- Maroc

- Mozambique

- Namibie

- Niger

- Nigeria

- Ouganda

- Rwanda

- Sao Tomé-et-Principe

- Sénégal

- Seychelles

- Sierra Leone

- Somalie

- Soudan

- Soudan du Sud

- Tanzanie

- Tchad

- Togo

- Tunisie

- Zambie

- Zimbabwe

- Afghanistan

- Arabie saoudite

- Arménie

- Azerbaïdjan

- Bahreïn

- Bangladesh

- Bhoutan

- Birmanie

- Brunei

- Cambodge

- Chine

- Chypre

- Corée du Nord

- Corée du Sud

- Émirats arabes unis

- Géorgie

- Inde

- Indonésie

- Irak

- Iran

- Israël

- Japon

- Jordanie

- Kazakhstan

- Kirghizistan

- Koweït

- Laos

- Liban

- Malaisie

- Maldives

- Mongolie

- Népal

- Oman

- Ouzbékistan

- Pakistan

- Philippines

- Qatar

- Russie

- Singapour

- Sri Lanka

- Syrie

- Tadjikistan

- Taïwan

- Thaïlande

- Timor oriental

- Turkménistan

- Turquie

- Viêt Nam

- Yémen

- Albanie

- Allemagne

- Andorre

- Autriche

- Belgique

- Biélorussie

- Bosnie-Herzégovine

- Bulgarie

- Croatie

- Danemark

- Espagne

- Estonie

- Finlande

- France

- Grèce

- Hongrie

- Irlande

- Islande

- Italie

- Kosovo

- Lettonie

- Liechtenstein

- Lituanie

- Luxembourg

- Macédoine

- Malte

- Moldavie

- Monaco

- Monténégro

- Norvège

- Pays-Bas

- Pologne

- Portugal

- République tchèque

- Roumanie

- Royaume-Uni

- Serbie

- Slovaquie

- Slovénie

- Suède

- Suisse

- Saint-Marin

- Ukraine

L'Algérie est le neuvième pays au monde en nombre de musulmans et est le troisième sur le continent africain (après le Nigeria et l'Égypte), rassemblant 2,2 % de la population musulmane mondiale.

Aperçu

Statistiques

L'ensemble des estimations montrent qu'entre 98% et 99% des Algériens sont musulmans[1] - [2] - [3].

Selon le Pew Research Center, 2,2% des musulmans au monde vivent en Algérie[4].

En 2019, une étude de la BBC suggère une augmentation du nombre de personnes de moins de 30 ans se disant « non religieuses », en Algérie comme dans le reste du Maghreb[5].

Branches et courants

L'immense majorité des Algériens sont musulmans sunnites, appartenant à l'école de jurisprudence malékite[3]. Tous se réclament d'une identité religieuse nationale comprise dans les clauses de la référence religieuse algérienne. Le soufisme est bien implanté en Algérie, qui compte de nombreuses confréries et de zaouïas.

Il existe une petite communauté appartenant au mouvement ibadite dans le Mzab, au Sud du pays[6].

Salafisme

Le salafisme a émergé en Algérie pendant les années 1980. Il est subdivisé en deux tendances.

Le salafisme fondé sur la prédication et rejetant le salafisme djihadiste s'y implante notamment, jusqu'à faire du pays, selon certains analystes, « la seconde nation du salafisme prédicatif après l'Arabie saoudite »[7]. Il se réclame à la fois de Ben Badis mais surtout du wahhabisme saoudien[8]. Ces dernières années, le madkhalisme a émergé en Algérie par le biais de Mohammed Ali Ferkous, professeur à la faculté de sciences islamiques d'Alger. Il fait notamment le takfir du sunnisme des autres courants de l'islam autre que le sien (acharisme, soufisme, Frères musulmans, ibadisme), de même que ceux qui manifestent et font grève au nom de la démocratie et des droits des femmes. Il a été notamment reconnu comme une des références madkhalistes avec Abdelmadjid Djemaâ et Lazhar Snigra par Rabi al-Madkhali. Le fief du madkhalisme est Kouba. L'imam y tient des réunions sans autorisation des autorités dans sa bibliothèque. L'Association des oulémas algériens a qualifié sa fatwa de « grave dérive ». Tandis que le ministre des Affaires religieuses Mohamed Aïssa prône un « islam de Cordoue » maghrébin et modéré, le régime algérien a laissé le courant oeuvrer à une contre-propagande violente et extrémiste[9]. Celui-ci ajoute au sujet de Ferkous : « C’est cette pensée qui a produit la tragédie des années 1990. L'État va faire face aux idées sectaires qui tentent de diviser la société et à ces pensées déviantes. Ces pratiques ne seront pas ignorées, comme cela se passait auparavant, elles seront combattues avant que ces idées ne s'enracinent dans la tête de nos enfants, dans les écoles, les mosquées et les universités. Et pour qu'elles ne soient pas la cause qui fera couler le sang des Algériens »[10]. Interdit d'exercer comme imam en 2017, sa bibliothèque est fermée en novembre 2019 par les autorités[11].

Le salafisme djihadiste a également émergé durant les années 1980 dans le contexte du retour d'Afghanistan d'Algériens ayant pris part au conflit du côté des moudjahidines afghans. Ils sont à l'origine de la fondation du Front islamique du salut et de la Décennie noire. Parti non-démocratique, le FIS est un regroupement de courants islamistes ayant pour but d'instaurer une république islamique en Algérie. Les divergences entre les différentes tendances sont parfois profondes, cependant les salafistes, regroupés autour d'Ali Belhadj, forment le courant le plus important du parti[12].

Histoire

Conquête musulmane de l'Algérie

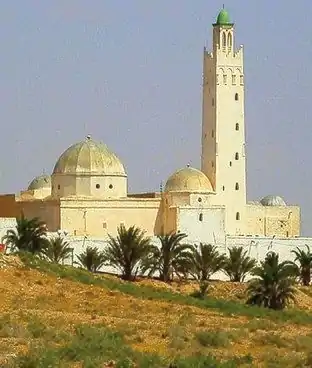

L'islam a été introduit en Algérie pour la première fois en 670 par les armées du général Arabe Oqba Ibn Nafaa, dans le contexte de la conquête musulmane de l'Afrique du Nord sous les ordres des Omeyyades. La première mosquée fondée en Algérie est la mosquée Sidi Ghanem de la ville de Mila en 678. En 776, les Rostémides furent la première dynastie locale musulmane d'Algérie. De nombreux Berbères se convertirent à l'islam puis formèrent leurs propres dynasties musulmanes, telles les Zirides ou les Hammadides.

L'islam sous l'occupation française

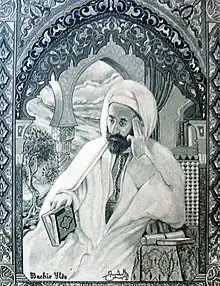

L'islam a été un aspect important de la construction de l'identité algérienne à la suite de la conquête de l'Algérie par la France, qui fit périr entre un quart et un tiers de la population algérienne[13]. Cette conquête se heurte dans un premier temps à la résistance menée notamment par l'émir Abdelkader, érudit musulman soufi, qui prend les armes pour défendre l'islam et la nation algérienne au nom du djihad défensif[14]. Abdelkader créa un État musulman, jusqu'à sa défaite en 1847[15].

Bien que la France ait promis dès son arrivée en 1830 de respecter la religion des Algériens, l'occupation française perturbe et restreint la pratique de l'islam dans le pays. La mosquée Ketchaoua de la Casbah d'Alger de rite hanafi est par exemple convertie en cathédrale dès l'arrivée des Français. De même, les biens religions (habous) sont confisqués par le colonisateur, la langue arabe et l'enseignement musulman restreints[13]. Plus généralement, c'est l'ensemble des manifestations religieuses musulmanes (prières, pèlerinage à La Mecque, fêtes religieuses) qui sont encadrées par l'administration coloniale[16]. Cette véritable dépossession religieuse mène en 1931 à la création de l'association des oulémas musulmans algériens, impulsée par Abdelhamid Ben Badis. Cette association a pour but de permettre aux Algériens musulmans de s'émanciper des restrictions religieuses imposées par la France[16]. D'un point de vue religieux, elle vise également à retrouver le « message authentique » d'un islam idéalisé, en luttant contre les superstitions maraboutiques et les fausses interprétations[17].

Le traitement réservé à l'islam par la France est l'un des facteurs à l'origine de la conquête par les Algériens de leur indépendance. Ainsi, pendant la guerre d'indépendance, l'islam fut l'idéologie mobilisatrice la plus importante du futur parti unique. Dès 1954, le FLN, Front de libération nationale, dans son premier appel, indique son but : l'indépendance d'un « État algérien souverain démocratique et social dans le cadre des principes islamiques »[18].

Les années Ben Bella et Boumediene

Si l'idéologie du FLN est principalement nationaliste et fait référence au socialisme, vaguement interprété comme un credo anti-exploitation populaire, l'islam, défini comme le fondement principal de la conscience nationale, est le facteur déterminant dans la consolidation de l'identité algérienne comme distincte de celle des Algériens français.

L'islam algérien, en particulier la variété réformiste nationaliste défendue par Abdelhamid Ben Badis et son groupe des oulémas musulmans algériens, a été une influence idéologique importante pour le parti unique FLN[19]. Le mouvement rejetait absolument l'athéisme et n'était pas ouvertement laïque. Pourtant, après l'indépendance, le parti, dans la pratique, a admis une interprétation moderniste de l'islam, soutenant la transformation sociale de la société algérienne et a fonctionné par le biais d'institutions laïques. La religion est reléguée au rôle de facteur de légitimation pour le parti-régime. Cela a été particulièrement le cas sous la présidence du colonel Houari Boumédiène (1965-1978), mais même alors, l'islam était considéré comme la religion d'État et comme une partie indissociable de l'identité algérienne, et Boumedienne était lui-même fier de sa formation coranique. Son prédécesseur Ahmed Ben Bella (1962-1965) était plus attaché à la composante islamique du régime, bien que toujours considérée davantage comme un nationalisme arabe que comme un activisme islamique.

Dans la pratique, la position du régime de Boumediene semble se caractériser par certaines contradictions à l'égard de l'identité musulmane. Ce régime, comme ceux qui l’ont précédé, se distingue par « une instrumentalisation permanente [mais plus intense [de l’islam dans le but de créer une grande unanimité nationale et populaire autour des choix socialistes de Boumediene ». Sont ainsi mobilisés des symboles, des institutions et des personnalités religieuses pour réaliser le rassemblement nécessaire autour du projet de développement du pays sous l’égide du modèle socialiste[20]. L’association El Qiyam, qui met en avant les valeurs islamiques, obtient néanmoins du président Ben Bella l’interdiction de la consommation d’alcool sur l’ensemble du territoire national, puis, sous Boumediene, l’introduction d’un enseignement religieux dans les programmes scolaires et la fixation du repos hebdomadaire au vendredi en place du dimanche. Interdite en 1970, El Qiyam continuera d’agir et de travailler clandestinement[17].

L'influence politique limitée de revendications islamistes

Dans les années 1970-1980, les islamistes mèneront ainsi un important combat idéologique contre le pouvoir en place. Ils imposeront aux gouvernements « la construction d’un grand nombre de mosquées qui deviendront des centres d’éducation religieuse et des tribunes de contestation politique, notamment dans les quartiers populaires, très sensibles au discours islamiste empreint d’égalité et de justice »[17]. Considéré comme subversif, le mouvement islamiste sera durement réprimé par les services de sécurité de l’armée. Des centaines de partisans d’un État islamique seront emprisonnés, torturés, placés en résidence surveillée. Selon Brahim Younessi, à la fin des années 1980, l’idée d’une insurrection armée commence à gagner des esprits[17].

L’université est le champ des antagonismes entre « progressistes » et « islamistes ». De nombreux intellectuels issus du courant idéologique initié par Malek Bennabi soutiennent le projet d’une société islamiste. L'activisme islamiste gagne également les rues. Il devient courant de voir des hommes barbus vêtus de kamis (long vêtement en forme de robe) blanc faire la tournée des bars et boîtes de nuit pour inviter les propriétaires à fermer ces lieux de « débauche ». Le nom de Mustapha Bouyali, leader du premier mouvement islamiste armé, devient le symbole de la guérilla naissante[17].

Le successeur de Boumédiènne, le colonel Chadli Bendjedid (1979-1992), voulut atténuer l'aspect socialiste du FLN, et au cours de la seconde moitié des années 1980, réintroduit une législation religieuse conservatrice dans une tentative d'apaiser l'opposition croissante des islamistes. Ainsi, le principal cadre légal qui ordonne le régime matrimonial des Algériennes, le Code de la famille promulgué en 1984, s’inspire essentiellement de la charia[21].

Décennie noire

Surnommées la « décennie noire », les années 1990 sont marquées par une guerre civile sanglante, opposant des groupes islamistes tels que le Groupe islamique armé (GIA) et l'Armée islamique du salut (AIS) au gouvernement algérien. Cette guerre civile coûte la vie à 150 000 personnes et marque profondément le pays.

Pendant et après la guerre civile algérienne, la position du FLN demeure identique : proclamer l'islam algérien comme une influence déterminante, tout en faisant valoir simultanément que cette influence doit être exprimée comme une foi progressiste et moderne, même si le parti reste globalement en ligne avec les mœurs sociales conservatrices de la population algérienne. Il a fermement condamné les enseignements religieux radicaux fondamentalistes du Front islamique du salut (FIS) et d'autres groupes islamistes, tout en soutenant l'inclusion de partis islamistes non violents dans le système politique et en collaborant avec eux.

Présidences d'Abdelaziz Bouteflika

Les deux premiers mandats du président Abdelaziz Bouteflika sont marqués par la promesse de mettre fin à la discorde après une longue et terrible guerre civile. En , la loi de la « concorde civile » est votée et approuvée par référendum. Elle prévoit l'amnistie partielle des islamistes armés. Les maquis se vident et plus de 6 000 hommes déposent les armes[22].

Bouteflika parvient également à affaiblir considérablement l'islam politique en convainquant les Frères musulmans du Mouvement de la société pour la paix (MSP) à s’associer avec lui pour diriger l’Algérie[23].

Organisation politique

Ministère des Affaires religieuses et des Wakfs

Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs est chargé de régir les affaires religieuses telles que le calendrier musulman, les horaires de prières, les jours de fête religieuse, l'annonce du ramadan, le pèlerinage à La Mecque ou encore l'entretien des mosquées[24].

Haut conseil islamique

Le Haut conseil islamique est formé de quinze membres, dont un président, nommés par le président de la République. Son rôle, défini par l'article 206 de la Constitution algérienne, consiste à « encourager et promouvoir l'Ijtihad » et à « émettre son avis au regard des prescriptions religieuses sur ce qui lui est soumis »[25].

Rôle de l'État

La Constitution algérienne garantit à tous les citoyens une liberté du culte, et l'État en assure la protection. Les imams, les prêtres et les rabbins dépendent du ministère des Cultes et sont rémunérés par l’État. Le gouvernement contribue au financement des mosquées, des imams et de l'étude de l'islam dans les établissements scolaires. L’enseignement de la charia (les lois de la religion islamique) est devenu depuis obligatoire dans toutes les filières du secondaire. En outre, le gouvernement a intensifié le contrôle de l'enseignement religieux scolaire, des prêches dans les établissements religieux et l'interdiction de la distribution d'ouvrages religieux faisant la promotion de la violence. La guerre civile des années 1990 conduit l'État à créer la fonction de mourchidate (femme imam mais qui ne prêche pas), relevant du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, afin de lutter contre la radicalisation religieuse[26] - [27].

Traditions

Le jour du mawlid est le jour où l'on commémore la naissance du dernier prophète de l'islam depuis des siècles.

Les récitants du Coran et les enfants circoncis reçoivent des cadeaux de la part des différents ministères et associations comme Ihssan lors des fêtes religieuses.

Bibliographie

- Gilbert Meynier, « L'Algérie, la nation et l'islam : le FLN, 1954-1962 », Raison présente, n°159, 3e trimestre 2006. L'idée de nation, pp. 61-80 (lire en ligne);

- Henri Sanson, « Le savoir religieux en Algérie », Cahiers de la Méditerranée, hors série n°7, 1983. Les savoirs dans les pays méditerranéens (XVIe-XXe siècles) : conservations, transmissions et acquisitions, pp. 91-103 (lire en ligne).

Notes et références

- (en)Table: Religious Composition by Country, in Percentages, Pew Forum on Religion & Public Life

- (en)« Statistiques de l'Agence centrale de renseignement (CIA) des États-Unis » (consulté le )

- (en) « Algeria - Languages », sur Encyclopedia Britannica (consulté le )

- (en) « Mapping the Global Muslim Population », sur Pew Research Center's Religion & Public Life Project, (consulté le ).

- « La religiosité serait en recul dans le monde arabe, en particulier au Maghreb », sur Middle East Eye édition française,

- Encyclopædia Universalis, « MOZABITES », sur Encyclopædia Universalis (consulté le )

- Samir Amghar. « Le salafisme au Maghreb : menace pour la sécurité ou facteur de stabilité politique ? », Revue internationale et stratégique, vol. 67, no. 3, 2007, pp. 41-52.

- (en) Dalia Ghanem, « The Shifting Foundations of Political Islam in Algeria », sur Carnegie Middle East Center (consulté le ).

- « Algérie : un imam wahhabite déclenche la polémique », sur Middle East Eye (consulté le ).

- « « Que Dieu te maudisse ! » : le cheikh Chemssou attaque le chef des wahhabites algériens », sur Middle East Eye édition française (consulté le ).

- « La librairie du chef des salafistes, Mohamed Ali Ferkous, fermée », sur REFLEXION (consulté le ).

- Cherif Ouazani « Algérie : les islamistes entre djihadisme et quiétisme », Jeune Afrique, 24 décembre 2011.

- Gilbert Meynier, « L'Algérie, la nation et l'islam : le FLN, 1954-1962 », Raison présente, vol. 159, no 1, , p. 61–80 (DOI 10.3406/raipr.2006.3978, lire en ligne, consulté le )

- Jabeur Fathally, « La vocation défensive du jihād, son histoire et sa réalité juridique contemporaine », Études internationales, vol. 49, no 1, , p. 133–176 (ISSN 0014-2123 et 1703-7891, DOI 10.7202/1050547ar, lire en ligne, consulté le )

- (en) « Abdelkader | Algerian leader », sur Encyclopedia Britannica (consulté le )

- Raberh Achi, « « L'islam authentique appartient à Dieu, “l'islam algérien” à César »: La mobilisation de l'association des oulémas d'Algérie pour la séparation du culte musulman et de l'État (1931-1956) », Genèses, vol. 69, no 4, , p. 49 (ISSN 1155-3219 et 1776-2944, DOI 10.3917/gen.069.0049, lire en ligne, consulté le )

- Brahim Younessi, L'islamisme algérien : nébuleuse ou mouvement social ?, Politique étrangère, Année 1995, 60-2, pp. 365-376

- Appel au peuple algérien, texte intégral du premier appel adressé par le Secrétariat général du FLN le 1er novembre 1954.

- Mohammed Harbi. Le FLN, mirage et réalité des origines à la prise du pouvoir (1945-1962) (compte rendu), Gérard Chaliand, Politique étrangère, Année 1981, Volume 46, Numéro 1, pp. 231-232

- La place de l’islam dans l’Algérie indépendante La période des présidences Ben Bella et Boumediene comme modèle de référence, crasc.dz

- Laurent De Saint Perier, Algérie : la loi islamique au cœur de la République démocratique et populaire, jeuneafrique.com, 5 octobre 2017

- « Bouteflika, candidat post-mortem? », (consulté le ).

- Nicolas Beau, Lorsque Abdelaziz Bouteflika avait enterré l’islam politique algérien, mondafrique.com, 14 juin 2021.

- (ar) « وزارة الشؤون الدينية والأوقاف », sur www.marw.dz (consulté le )

- Constitution algérienne, site joradp.dz, 30 décembre 2020.

- Amal Belalloufi, « En Algérie, des femmes imams luttent contre la radicalisation », sur Le Point, (consulté le ).

- Nicolas Basse, « Des femmes imams luttent contre l'extrémisme en Algérie », sur Le Figaro, (consulté le ).

Voir aussi

Articles connexes

- Conquête musulmane du Maghreb (647-709)

- Zaouïas en Algérie

- Liste de mosquées d'Algérie

- Ministère des Affaires religieuses et des Wakfs

- Code de la famille (Algérie) (1984)

- Scouts musulmans algériens (1935)

- Malikisme en Algérie (en)

- Liste de saints musulmans en Algérie (en)

- School for Islamic Youth (en) (1922, Shabiba school)

- Sécularisme en Algérie (en)

- Freedom of religion in Algeria (en)

- Religion en Algérie

- Tablighi Jamaat (1926, Association pour la prédication), mouvement islamique revivaliste

- Islamisme radical : Wahhabisme, Qutbisme, Salafisme djihadiste

- Guerre du Sahel (depuis 2003)