Décennie noire

La guerre civile algérienne ou décennie noire (également appelée décennie du terrorisme, années de plomb ou années de braise[18]) est une guerre civile qui oppose entre 1991 et 2002 le gouvernement algérien, disposant de l’Armée nationale populaire (ANP), et divers groupes islamistes. Le conflit s'achève par la victoire des forces gouvernementales avec la reddition de l'Armée islamique du salut (AIS) et la défaite du Groupe islamique armé (GIA). En dix ans, les violences font entre 60 000[19] et 150 000 morts[16], ainsi que des milliers de disparus, un million de personnes déplacées, des dizaines de milliers d'exilés et plus de vingt milliards de dollars de dégâts[17].

| Date |

- (10 ans, 1 mois et 13 jours) |

|---|---|

| Lieu |

|

| Casus belli | Annulation du résultat des élections législatives algériennes de 1991 par les généraux « janviéristes » |

| Issue | Victoire du gouvernement algérien |

| Groupe islamique armé (à partir de 1992)

Soutiens : Soutien : |

Madani Mezrag (ar) Mustapha Kartali Abdelkader Chebouti Mansouri Meliani (jusqu'en 1992) Ali Benhadjar | Abdelhak Layada (c) Mansouri Meliani Djafar el-Afghani † Cherif Gousmi † Djamel Zitouni † Antar Zouabri † |

| 2 000 hommes (en 1992) 40 000 hommes (en 1994) 10 000 hommes (en 1996)[15] |

≈ 150 000 morts[16]

Des dizaines de milliers de réfugiés

1 million de déplacés

20 milliards de dollars de dégâts[17]

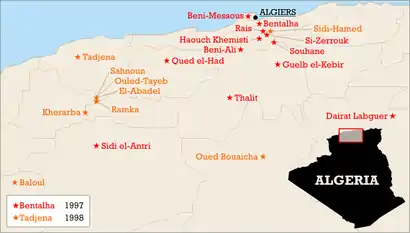

Batailles

- Moines de Tibhirine

- Thalit

- Haouch Khemisti

- Omaria

- Daïat Labguer (en)

- Si Zerrouk

- Oued El-Had et Mezouara (en)

- Souhane

- Beni Ali

- Rais (en)

- Beni Messous

- Guelb El-Kebir (en)

- Bentalha

- Sid El-Antri (en)

- Relizane (en)

- Ramka

Le conflit commence en , quand le gouvernement algérien, craignant de perdre le pouvoir à l'issue des premières élections législatives libres, interrompt le processus électoral au vu des résultats du premier tour laissant clairement augurer une victoire du Front islamique du salut (FIS) et la mise en place d'une république islamique. Après l'interdiction du FIS et l'arrestation de milliers de ses membres, différents groupes de guérilla islamiste émergent rapidement. Ils se constituent en plusieurs groupes armés, dont les principaux sont le Mouvement islamique armé (MIA), basé dans les montagnes, et le Groupe islamique armé (GIA), basé dans les villes. Les islamistes visent au commencement l'armée et la police, mais certains groupes s'attaquent rapidement aux civils. En 1994, tandis que des négociations ont lieu entre le gouvernement et les dirigeants du FIS mis en résidence surveillée, le GIA déclare la guerre au FIS et à ses partisans, alors que le MIA et divers groupes plus petits se regroupent pour former l'Armée islamique du salut (AIS), affidée au FIS.

En 1995, les pourparlers échouent et une nouvelle élection a lieu, remportée par le candidat de l'armée, le général Liamine Zéroual. Le conflit entre le GIA et l'AIS s'intensifie. Au cours des années suivantes, le GIA commet une série de massacres visant des villages entiers, avec un pic en 1997 autour des élections parlementaires, qui sont remportées par un parti nouvellement créé favorable à l'armée, le Rassemblement national démocratique (RND). L'AIS, soumise à des attaques des deux bords, opte en 1997 pour un cessez-le-feu unilatéral avec le gouvernement, alors que le GIA se déchire à la suite de sa nouvelle politique de massacres. En 1999, l'élection d'un nouveau président, Abdelaziz Bouteflika, est suivie d'une loi amnistiant la plupart des combattants, ce qui génère le retour à un calme relatif. La violence diminue sensiblement avec la victoire du gouvernement mais pas totalement. Les derniers éléments du GIA proprement dit apparaissent comme ayant pratiquement disparus en 2002.

Cependant, un groupe dissident du GIA, le Groupe salafiste pour la prédication et le combat (GSPC), basé principalement à la périphérie de la Kabylie, était constitué en 1998, se dissociant des massacres. Visant principalement l'armée et la police, il rejette l'amnistie et poursuit son combat. En 2013, ses activités comparativement clairsemées sont les seuls combats persistant en Algérie.

Libéralisation et prélude à la guerre

Libéralisation et victoire électorale du FIS, 1990

À la fin de 1988, le Front de libération nationale (FLN), parti unique en Algérie dont le pouvoir était resté inébranlé depuis les années 1960, ne semblait plus adapté à la situation. Plusieurs éléments ont mené à une insatisfaction croissante de la population. Tout d'abord, un système de parti unique basé sur la démocratie populaire mais cachant en réalité un régime militaire, touché par la corruption et le clientélisme[20]. En effet, les années 1980 avaient vu trois organes de pouvoir différents : la présidence, le parti et l'armée[21]. Ensuite, les chutes du prix du pétrole en 1986 qui font passer le prix du baril de 30 $ à 10 $. Le gouvernement bénéficiait du prix élevé du pétrole : celui-ci concernait 95 % des exports algériens et 60 % du budget du gouvernement[22]. L'économie planifiée subit de fortes contraintes, avec les pénuries et la montée du chômage. En , des manifestations contre le président Chadli Bendjedid eurent lieu dans toutes les villes algériennes, mettant en avant la montée de l'islamisme parmi nombre de manifestants. L'armée, en tirant sur les manifestants, fit plus de 500 morts et choqua la population par la brutalité de la réponse[22].

La réponse du président fut d'entreprendre une réforme. Le [23], il proposa une nouvelle constitution par voie référendaire qui supprimait le parti unique, la référence au socialisme[24], et instaurait les libertés d'expression, d'association et de réunion[25]. La cour de Sureté de l’État chargé de punir les « déviances politiques » est supprimée[21]. L’État algérien socialiste disparut au profit de la nouvelle République populaire et démocratique. Des trois centres de pouvoir évoqués plus haut, seule la présidence conserve son pouvoir, alors que le parti du FLN n'est même pas nommé dans la Constitution et que l'armée n'a plus le droit de participation à la vie politique algérienne[21]. Au début de l'année 1991, trente trois partis de très divers courants politiques obtinrent un existence légale, parmi eux le front des forces socialistes, le Rassemblement pour la culture et la démocratie, le parti social démocrate[21] mais aussi et surtout le Front islamique du salut (FIS)[26].

À ses débuts, le FIS incorpore un large spectre de la mouvance de l'opinion islamiste, des plus radicaux au plus modérés représentée par ses deux principaux dirigeants. Son président, Abbassi Madani, professeur et combattant à l'époque de l'indépendance, représentait un conservatisme religieux relativement modéré et symboliquement lié à la guerre d'indépendance algérienne, source de la légitimité du FLN à diriger le pays ; il manifestait un attachement tiède à la démocratie, et plaçait la charia au-dessus de cette dernière[26]. Le vice-président, Ali Belhadj, plus jeune et d'un niveau d'instruction moindre, avait reçu une éducation en arabe dans des écoles islamiques et était prédicateur à Alger. Tenant d'une ligne salafiste[27], il était connu pour ses prêches radicaux et agressifs qui rassemblaient la jeunesse ouvrière déçue et les non-islamistes alarmés par le rejet de la démocratie et des opinions islamistes conservatrices envers les femmes[28]. Belhadj et Madani avaient tous deux des visions différentes de ce que devait être un État islamique, ils réussirent à travailler efficacement ensemble[28]. De fait, le FIS devint rapidement de loin le plus grand parti islamiste, avec un énorme électorat particulièrement concentré dans les zones urbaines. Le , il remporta les élections locales avec 54 % des voix, il fait ainsi le double du score du FLN[28]. Des analyses ont révélé que l'électorat du FIS était surtout la jeunesse défavorisée des bidonvilles et éduquée en arabe, produit de la croissance démographique exponentielle[28]. Les victoires locales du FIS dans plusieurs des municipalités permettent à la population d'expérimenter la gestion politique locale du FIS. Beaucoup d'Algériens se disent d'ailleurs surpris de voir une gestion aussi efficace que juste, en comparaison à celle corrompue et inefficace du FLN[29]. Pour autant, certains Algériens ont été alarmés de voir de nouvelles pratiques apparaître sous la gestion locale du FIS : entre autres, le port obligatoire du voile pour les employées municipales, ou encore l'interdiction de magasins vendant de l'alcool[30]. La guerre du Golfe renforça le parti, car il surpassait l'opposition du gouvernement à l'opération Tempête du désert[28].

Par ailleurs, la fin des années 80 est marqué par le fait que trois à quatre mille volontaires algériens, encouragés par des organisations intégristes, partent au Pakistan et en Afghanistan mener le djihad contre l'occupant soviétique. Pour Rhéda Malek, c'est l'apport massif de ces éléments soigneusement formés et aguerris en Afghanistan qui donnera consistance au projet islamiste en Algérie[31].

En , le gouvernement décida d'un nouveau découpage des circonscriptions électorales. Les circonscriptions étaient arrangées de telle sorte qu'elle favorisaient les régions rurales du sud et de l'est où le FLN conservait une majorité législative[28]. En , le FIS appela à une grève pour protester contre ce nouveau découpage des circonscriptions électorales par le gouvernement, dénonçant un charcutage électoral. La grève elle-même était un échec, mais les énormes manifestations organisées par le FIS à Alger furent efficaces parce qu'elles représentaient une menace pour l'autorité de l’État[28] ; le FIS accepta d'arrêter la grève en juin en échange d'élections équitables. Peu après le gouvernement, de plus en plus alarmé, arrêta Madani et Belhadj (ils furent condamnés à 12 ans de prison) ainsi qu'un certain nombre d'autres membres appartenant à des échelons inférieurs du FIS, sans pour autant dissoudre le parti[32]. Le FIS resta légal, et Abdelkader Hachani en prit le contrôle.

La progression du parti se poursuivit. Il participe aux élections suivantes, après l'expulsion de personnes telles que Saïd Mekhloufi, qui avait préconisé l'action directe contre le gouvernement. Mais les tendances du « djihad immédiat », composées d’anciens partisans de Mustapha Bouyali, de vétérans d’Afghanistan, d’éléments du Takfir wal Hijra qui avaient entrepris clandestinement la mise en place des premiers noyaux de groupes armés en utilisant le cadre légal offert par le FIS, n’ont pas attendu ces événements pour se lancer dans les actions armées. Ainsi, de nombreuses opérations ont été menées durant la période de grève insurrectionnelle de juin 1991 et même avant[33]. À la fin novembre, des islamistes armés proches du mouvement extrémiste Takfir wal Hijra attaquèrent un poste frontalier à Guemmar[33], annonçant le conflit à venir ; ailleurs, un calme tendu régnait. La participation du FIS aux élections législatives n’aura d’aucune influence sur la détermination de ces tendances du djihad immédiat à entamer l’action armée pour l’instauration d’un État islamique[33].

Le , les résultats des législatives est un choc pour les représentants politiques algériens. Malgré 39 % d'abstention[34], le FIS gagne facilement le premier tour des élections à l'assemblée nationale algérienne avec 48 % des votes, ils gagnèrent 118 des 232 sièges avec un taux de participation de 59 %[32]. Immédiatement, des accusations de sabotage sont lancées notamment par le gouvernement et le FLN. Beaucoup d'individus n'ayant pas voté pour le FIS, ont affirmé qu'ils avaient eu des difficultés à obtenir leur carte électorale[34]. Quoi qu'il en soit la victoire du FIS au second tour et la nomination d'un gouvernement dominé par le FIS semblaient alors inévitables.

Coup d'État et annulation des élections

- Inconnu.

- Non décidé

- Majorité non-FIS

- FIS 50 %

- Majorité FIS

La victoire du FIS aux élections législatives de 1991 crée une véritable division au gouvernement sur la marche à suivre. La véritable question qui se pose est la suivante : doit-on, ou non, accepter de gouverner avec le FIS quand il obtiendra la majorité aux élections législatives ? Le gouvernement est divisé. De son côté, le président Bendjedid pense pouvoir utiliser son statut de Chef d’État pour contrôler et tempérer les éventuels excès des députés du FIS, en fait, il souhaite à tout prix continuer sur la lancée de démocratisation de la société[35].D'un autre côté, le premier ministre Ghozali ainsi que certains généraux (Nezzar et Belkheir) refusent catégoriquement de laisser le pouvoir législatif aux députés du FIS, ils veulent à tout prix conserver la tradition nationaliste et laïque du régime algérien[35]. Très vite, au début du mois de janvier, les opposants à Chedli Bendjedid, ainsi que quelques chefs militaires décident de couper court au débat et d'imposer leur décision au Président.

Le , sous le coup de force de ces généraux et chefs militaires dits « janviéristes », l'armée annula les élections, forçant le président Chadli Bendjedid à démissionner lors d'un discours télévisuel[35]. Le , les généraux "janviéristes" décident de transférer le pouvoir présidentiel à un Haut Comité de Sécurité qui devait servir de comité de conseil présidentiel. Le lendemain, ce comité décide d'annuler les élections législatives et de créer le Haut Comité d’État (HCE) qui est une présidence collégiale opérant jusqu'à la fin du mandat de Bendjedid, en [35]. Le HCE rappelant de son exil le combattant de l'indépendance Mohammed Boudiaf comme nouveau président de la nouvelle autorité politique chargée de diriger l’État : le Haut Comité d’État. Pour les chefs du coup d'État, Boudiaf était le meilleur choix, d'une part par sa légitimité acquise lors de la guerre d'indépendance, et d'autre part, parce que sa réputation n'avait pas été touchée par les crises politiques de l'Algérie indépendante[36].

Alors qu'il est au pouvoir, Boudiaf se concentre sur trois objectifs[37]. Le premier objectif de Boudiaf est d'ordre économique. Il s'agit de remettre à flot l'économie algérienne. En effet, avec un dette de 25 milliards de dollars, une croissance économique négative et un fort taux de chômage, l'économie algérienne est en grande difficulté. Or Boudiaf est persuadé que la situation économique délétère est le lit de la montée de l'islamisme et du FIS. Il est donc absolument primordial pour le HCE de relancer au plus vite l'économie nationale[37]. En plus de l'économie, le régime a pour second objectif de réorganiser la classe politique algérienne. Boudiaf entend exclure tout parti politique islamiste, au premier plan duquel le FIS, en renforçant l'article de la Constitution qui interdit tout parti politique dont la base idéologique est religieuse[37]. De la même manière, il entend aussi reconquérir l'électorat ayant voté pour le FIS. D'autre part, Il semble nécessaire à Boudiaf de renforcer le régime en légitimant le HCE et le coup d’État de janvier, tous deux rejetés par les trois partis les plus importants sur l'échiquier politique algérien : Le Front des Forces Socialistes (FFS), le FIS et le FLN[37]. Boudiaf tente donc d'attirer dans son gouvernement des membres de chacun de ces partis. De cette manière, des membres modérés du FIS ont obtenu des ministères, ainsi qu'un membre du parti des forces socialistes. Enfin, comme pour accélérer le processus de modernisation, Boudiaf veut créer une organisation populaire comme cadre pour discuter des difficultés rencontrées par le pays, mais aussi comme plateforme de soutien au régime et au HCE. Cette organisation sera créée dès mai 1992 sous le nom de Rassemblement patriotique national[37]. Enfin, le troisième objectif fondamental de la présidence de Boudiaf est le rétablissement de l'ordre et la sécurité pour les Algériens. Pour cela, de nombreux membres du FIS furent arrêtés : 5 000 d'après les rapports de l'armée, 30 000 (incluant Abdelkader Hachani) selon le FIS et 40 000 selon les chiffres avancés par Gilles Kepel[20]. Les prisons étant insuffisantes pour emprisonner tout le monde, des camps furent créés au Sahara, et les hommes qui portaient une barbe craignirent de sortir dans la rue de peur d'être arrêtés en tant que sympathisants du FIS. L’état d'urgence fut déclaré, et beaucoup de droits constitutionnels suspendus. Toutes les protestations furent étouffées. Des organisations de défense des droits de l'homme, comme Amnesty International, signalèrent l'utilisation fréquente de la torture par le gouvernement et la détention de suspects sans charges ni procès. Le gouvernement a officiellement dissous le FIS le 4 mars, alors que l'armée concentrait le pouvoir réel malgré les efforts de Boudiaf[38].

Début de la guerre, 1992-1993

Les quelques activistes du FIS restés en liberté prirent ces événements comme une déclaration de guerre. Dans la majeure partie du pays, les activistes restants du FIS, ainsi que certains islamistes plus radicaux que le FIS, prirent le maquis avec des armes de fortune. Leurs premières attaques contre les forces de sécurité commencèrent à peine une semaine après le coup d'État, et les soldats et les policiers furent rapidement pris pour cibles. Comme dans les guerres précédentes, les combattants furent presque exclusivement basés dans les montagnes du Nord de l'Algérie, où la forêt et le maquis sont bien adaptés à la guérilla, mais aussi dans certains secteurs urbains ; le Sahara, riche en pétrole et en gaz, mais très peu peuplé resta paisible pendant presque tout le conflit. La principale source de devise du gouvernement fut ainsi en grande partie épargnée.

La situation tendue fut aggravée par l’effondrement de l'économie, cette année-là, à tel point que les aides alimentaires furent suspendues. Les espoirs placés par la population dans la personne apparemment intacte de Mohammed Boudiaf furent bientôt déçus quand il fut victime en juin d'un attentat d'un de ses propres gardes du corps. Le , l'un de ses gardes du corps, le lieutenant Lambarek Boumaarafi, assassine Mohamed Boudiaf alors qu'il faisait un discours[36]. Les raisons de son assassinat sont encore floues, mais sa lutte contre la corruption au sein du régime, ou son refus de « jouer le rôle porte-parole » pour les acteurs du coup d'état de janvier, ont probablement joué dans la décision de son assassinat[36].

Le 26 août, il devint évident que la guérilla visait autant les civils que les représentants de l'État : l'attentat de l'aéroport d'Alger fit 9 morts et 128 blessés. Le FIS condamna l'attentat comme le firent les principaux autres partis, mais l'influence du FIS sur les guérilleros se révéla limitée.

Le MIA était une résurgence d'un mouvement du même nom, celui de Mustafa Bouyali, éliminé par l'armée en 1987. Or le MIA, relancé clandestinement en 1991, aurait été infiltré par des agents des services secrets de l'armée algérienne (le DRS, département du Renseignement et de la Sécurité, nouveau nom depuis septembre 1990 de la Sécurité militaire, au cœur du pouvoir depuis l'indépendance de 1962). Soucieux de contrôler les noyaux armés islamistes en gestation, les chefs du DRS avaient en effet décidé de les infiltrer. Cette politique conduira, avec le développement de la guerre civile, à des manipulations de grande ampleur de la violence perpétrée « au nom de l'islam ».

Dès 1991, le MIA a été équipé par le DRS de véhicules de service[39] ; le DRS rédigeait, imprimait et distribuait lui-même certains tracts[40] ; il aurait également constitué des listes noires (d’intellectuels à abattre) au Centre Ghermoul, siège de la Direction du contre-espionnage (DCE).

Les premiers combats semblent avoir été menés par le petit groupe extrémiste Takfir wal Hijra et des anciens combattants d’Afghanistan[33]. Ces derniers constituent le fer de lance de la violence terroriste[33]. Cependant, le premier mouvement armé important à émerger fut le mouvement islamique armé (MIA), juste après le coup d'État. Il était dirigé par l'ex-militaire Abdelkader Chebouti, un islamiste de longue date qui avait gardé ses distances avec le FIS pendant le processus électoral. En , un ex-soldat, ex-combattant en Afghanistan et ancien responsable de la sécurité au FIS, Said Mekhloufi fonda le Mouvement pour un État islamique (MEI) qui, lui, n'était pas encore infiltré par le DRS. Les divers groupes organisèrent plusieurs réunions pour essayer d'unir leurs forces, acceptant le principe d'un rassemblement autour de Chebouti. Le 1er septembre, il dénonça le manque de discipline et l’attaque de l’aéroport d’Alger, qui pouvait éloigner des soutiens. Alors que Takfir wal Hijra et les Afghans de Noureddine Seddiki rejoignaient le MIA, les forces de sécurité donnèrent l’assaut. Les soupçons nés de cette attaque empêchèrent toute réunion ultérieure.

Le FIS lui-même organise un réseau clandestin, avec des journaux et même une radio liée au MIA, et vers la fin de 1992, il commence à diffuser depuis l'étranger des rapports officiels. Cependant, l'avis des mouvements de guérilla sur le FIS à cette époque est mitigé ; une grande partie soutient le FIS, une minorité significative, menée par les « Afghans », considère l'activité politique du parti comme non islamique, et rejeta donc les rapports avec le FIS.

En janvier 1993, Abdelhak Layada déclare que son groupe est indépendant de celui de Chebouti. La nouvelle faction devient le Groupe islamique armé (GIA). Elle fut particulièrement active à Alger, dans sa banlieue et dans les zones urbaines. Elle prit une position dure, s'opposant au gouvernement et au FIS, déclarant « Nous rejetons la religion de la démocratie. Nous affirmons que le pluralisme politique équivaut à la sédition »[41] et publiant des menaces de mort contre plusieurs chefs du FIS et du MIA. Elle était nettement moins sélective que le MIA, qui insistait sur la formation idéologique ; en conséquence, elle a régulièrement été infiltrée par les forces de sécurité, provoquant un renouvellement fréquent au fur et à mesure que les dirigeants étaient abattus.

En 1993, la division entre les mouvements de guérilla devint plus claire. Le MIA et le MEI, concentrés dans le « maquis », essayèrent de développer une stratégie militaire contre l'État, visant plus particulièrement les services de sécurité et sabotant ou bombardant les établissements d'État. Depuis sa création, le GIA était concentré dans les secteurs urbains, préconisait et appliquait le massacre envers ceux qui soutenaient le pouvoir, y compris les employés de l'État, comme les professeurs et les fonctionnaires. Il assassina des journalistes et des intellectuels (comme Tahar Djaout), disant que « Les journalistes qui combattent l'islamisme par la plume périront par la lame »[42]. Il intensifia ses attaques en visant les civils qui refusaient de respecter ses interdictions, puis il commença à massacrer des étrangers, fixant un ultimatum d'un mois avant leur départ « n'importe qui dépassera le délai d'un mois sera responsable de sa mort »[43]. Après quelques massacres, pratiquement tous les étrangers quittèrent le pays ; l'émigration algérienne (souvent illégale) augmenta aussi sensiblement, car les gens cherchaient une issue au conflit. Durant la même période, le nombre de visas accordés aux Algériens par les autres pays chuta.

Montée en puissance de la lutte antiterroriste

Au moment du coup d'État, les autorités militaires décident d’engager l'armée seule pour lutter contre les maquis islamistes qui commencent à se constituer sur l’ensemble du territoire national. 140 000 hommes sont engagés contre les groupes armés. Mais les militaires, influencés par le modèle soviétique d'armée de masse peu flexible, subissent de lourdes pertes dans les mois suivant le putsch. Cette situation oblige les autorités à engager progressivement les autres composantes des forces de sécurité de l'État. La gendarmerie entame les premières opérations contre les maquisards en et la police (DGSN) est elle aussi intégrée dans la lutte antiterroriste à partir de 1993. Au total, 300 000 hommes sont engagés contre les Groupes Islamistes Armés.

Jusqu'à la fin de l'année 1994, les forces de sécurité sont dépassées par les nombreuses actions de guérilla menées par les groupes armés. La désertion massive de membres des forces de sécurité et l'impréparation de l'État à une guérilla bien implantée au sein de la population cause de nombreuses pertes dans les rangs de l’armée, la police et la gendarmerie.

À partir de cette date, les autorités militaires décident de la création de milices populaires pour épauler les forces de sécurité et couper les groupes armés de leur assise populaire. L'ensemble des effectifs engagée par l'État algérien dans la lutte anti-terroristes atteint 500 000 hommes en 1996.

Échec des négociations et luttes intestines, 1994

La violence continua au cours de l'année 1994, bien que l'économie dans le même temps ait commencé à se redresser. Les négociations avec le FMI avaient permis de rééchelonner le remboursement de la dette ; le gouvernement obtint aussi un prêt de 40 milliards de francs de la communauté internationale pour libéraliser son économie. Comme il devenait évident que les troubles continueraient pendant un certain temps, le général Liamine Zéroual fut nommé nouveau président du Haut Conseil d'État ; il avait la réputation d’être plus un homme de dialogue qu'un membre des éradicateurs de l'armée. Peu après sa prise de fonction, il entreprit des négociations avec les dirigeants du FIS emprisonnés, libérant certains prisonniers en signe de bonne volonté. Les entretiens ont divisé la scène politique les grands partis politiques, en particulier le FLN et le FFS (kabyle et socialiste), continuèrent à réclamer un compromis, à l'inverse d'autres, notamment, l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), sans oublier des groupes de gauche ou féministes tels que le laïque RCD proche des éradicateurs. Quelques mouvements paramilitaires vaguement pro-gouvernementaux, tels que l'Organisation des jeunes Algériens libres (OJAL), émergèrent et commencèrent à s'attaquer aux défenseurs civils de l'islamisme. Le , plus de mille prisonniers (principalement des islamistes) s'évadèrent de la prison de Tazoult, représentant pour la guérilla un succès ; plus tard, les partisans de la théorie de la conspiration suggérèrent qu'il s'agissait d'une mise en scène pour permettre aux forces de sécurité d'infiltrer le GIA.

En attendant, sous la direction de Cherif Gousmi (son chef depuis mars), le GIA devint le groupe le plus en vue en 1994. En mai, le FIS souffrit un coup apparent quand plusieurs de ses chefs qui n'avaient pas été emprisonnés, avec Said Makhloufi du MEI, rejoignirent le GIA. Comme le GIA avait publié des menaces de mort contre eux en , cela surprit beaucoup d'observateurs, qui l'interprétèrent comme le résultat des luttes intestines au FIS ou comme une tentative de réorienter le GIA. Le 26 août, le GIA déclara même un califat, ou gouvernement islamique, pour l'Algérie, avec Gousmi comme « Commandeur des croyants ». Dès le lendemain, Mekhloufi annonça son retrait du GIA, déclarant que le GIA avait dévié de l'islam et que ce califat était une tentative de l'ex-chef du FIS Mohammed Said pour contrôler le GIA. Celui-ci continua des attaques sur ses cibles habituelles, assassinant notamment des artistes, comme Cheb Hasni, et menaçant en août les écoles insuffisamment islamistes d'incendie criminel.

Les guérillas fidèles au FIS, menacées de marginalisation, essayèrent d'unir leurs forces. En , le MIA, ainsi que le reste du MEI et divers petits groupes, s'unirent sous le nom d’Armée islamique du salut (un terme qui avait été parfois employé par la guérilla favorable au FIS), déclarant leur allégeance au FIS et renforçant de ce fait le FIS dans les négociations. Vers la fin de 1994, elles contrôlaient plus de la moitié de la guérilla à l'est et à l'ouest, mais à peine 20 % au centre, près de la capitale, qui était l'implantation principale du GIA. Elles publièrent des communiqués condamnant les attentats aveugles du GIA contre les femmes, les journalistes et d'autres civils « non impliqués dans la répression », et attaquèrent la campagne d'incendie criminel des écoles par le GIA.

Fin octobre, le gouvernement annonça l'échec de ses négociations avec le FIS. Zéroual proposa en remplacement un nouveau plan : il programma une élection présidentielle pour 1995, tout en favorisant des « éradicateurs » de l'armée comme Lamari et organisant des « milices d'autodéfense » dans les villages pour combattre la guérilla. La fin 1994 fut marquée par une croissance notable de la violence. Au cours de 1994, l'isolement de l'Algérie se renforça ; la plupart des agences de presse étrangère quittèrent le pays cette année-là, alors que la frontière marocaine se fermait et que les lignes aériennes étrangères étaient interrompues. Le manque de couverture des événements par la presse étrangère et algérienne est encore aggravé en juin par le gouvernement qui interdit aux médias algériens de mentionner toute nouvelle en rapport avec le terrorisme non traitée par les communiqués de presse officiels[44].

Quelques chefs du FIS, notamment Rabah Kebir, s'exilèrent à l'étranger. À l'invitation de la Communauté de Sant'Egidio basé à Rome, en , ils entamèrent des négociations avec tous les autres partis d'opposition, islamiques ou pas (LADDH, FLN, FFS, FIS, MDA, PT, JMC). Ils conclurent un accord mutuel le : la plate-forme de Sant'Egidio. Elle regroupe un ensemble de principes :

- respect des droits de l'homme, de la démocratie, et du multipartisme,

- rejet du rôle de l'armée sur la scène politique et de la dictature,

- reconnaissance de l’islam, des identités ethniques arabe et berbère en tant qu'aspects essentiels de l'identité nationale de l'Algérie,

- demande de remise en liberté des chefs du FIS, et l'arrêt des massacres et des tortures extrajudiciaires dans tous les camps.

À la surprise de beaucoup, même Ali Belhadj approuva l'accord, ce qui signifiait que le FIS retournait dans la légalité, d'un commun accord avec les autres partis d'opposition. Cependant, un signataire crucial était absent : le gouvernement lui-même. En conséquence, la plateforme eut peu d'effets immédiats. Les mois suivants furent marqués par le massacre d'environ 100 prisonniers islamistes dans la révolte de la prison de Serkadji, et d'un succès important pour les forces de sécurité lors de la Ain Defla, provoquant la mort de centaines d’islamistes.

En fin de compte, cependant, selon Andrea Riccardi qui mena les négociations pour la Communauté Sant'Egidio, « la plateforme incita les militaires algériens à abandonner l'unique confrontation militaire et les força à réagir par un acte politique » : l'élection présidentielle de 1995.

Cherif Gousmi fut remplacé à la tête du GIA par Djamel Zitouni. Zitouni étendit les attaques du GIA aux civils sur le sol français, à commencer par le détournement du vol Air France 8969 à la fin , puis plusieurs attentats à la bombe au cours de l'année 1995. En Algérie même, il continua les plasticages de voiture et les assassinats de musiciens, de sportifs, et des femmes non voilées, aussi bien que les cibles habituelles. On pouvait alors s'interroger sur la nature apparemment contre-productive de plusieurs de ses attaques et émettre l'hypothèse (encouragée par des membres du FIS à l'étranger) que le groupe avait été infiltré par les services secrets algériens. La région au sud d'Alger, en particulier, fut dominée par le GIA, qui l'appela « la zone libérée », avant d'être appelée le « triangle de la mort ».

Les communiqués de guerre entre l'AIS et le GIA proliférèrent, et le GIA réitéra ses menaces de mort contre des chefs du FIS et de l'AIS, assassinant un cofondateur du FIS, Abdelbaki Sahraoui, à Paris. Des sources étrangères estimèrent alors qu'il y avait environ 27 000 guérilleros.

Poursuite de l'expression politique, émergence des milices, 1995-96

À la suite de l'arrêt des négociations avec le FIS, le gouvernement décida d'organiser une élection présidentielle. Le , Liamine Zéroual fut élu président avec 60 % des voix. L'élection fut contestée par beaucoup de candidats, y compris par les islamistes Mahfoud Nahnah (25 %) et Noureddine Boukrouh (moins de 4 %) et le tenant de la laïcité Said Sadi (10 %)[45], mais à l'exception du FIS, tous constatèrent un fort taux de participation (officiellement 75 %, taux confirmé par la plupart des observateurs)en dépit de l'appel à l'abstention du FIS, du FFS et du FLN et les menaces de mort du GIA pour tous les votants (avec le slogan « une voix, une balle »). Un niveau élevé de sécurité fut maintenu pendant la période électorale jusqu'au jour de l'élection, par une mobilisation massive. Les observateurs étrangers de la ligue arabe, de l'ONU et des organisations de l'unité africaine n'exprimèrent aucune réserve fondamentale. Les élections furent généralement perçues par les étrangers comme tout à fait libres, et les résultats raisonnablement plausibles, étant donné le choix limité de candidats[46].

Les résultats reflétèrent les diverses opinions de la population, allant du soutien à la laïcité et l'opposition à l'islamisme à un désir d’arrêt des violences, indépendamment de la politique. L'espoir naquit que la politique algérienne s'apaise finalement. Zéroual en profita pour présenter une nouvelle constitution en 1996, qui renforçait nettement le pouvoir du président et en créant une deuxième assemblée, en partie élue et en partie nommée par le président. En , le texte fut soumis à un référendum national ; tandis que le taux officiel de participation était de 80 %, cette élection ne fut pas contrôlée, et le fort taux de participation fut considéré comme peu vraisemblable.

La politique du gouvernement fut combinée avec une augmentation substantielle avec la création de la garde communale et des milices pro-gouvernementales. Ces « milices d'autodéfense », souvent appelées les « patriotes » pour faire court, se composant de citoyens locaux entraînés par l'armée et armés par le gouvernement, furent organisées dans les villes « sûres » et proches des zones d'activité des groupes de guérilla islamiste. Le programme fut plus ou moins bien accueilli suivant les régions du pays ; il fut sensiblement renforcé au fil des années, en particulier après les massacres de 1997.

Les élections furent un revers pour les groupes armés, qui enregistrèrent une augmentation significative des désertions juste après les élections. Rabah Kebir du FIS répondit aux modifications dans l'opinion populaire en adoptant une tonalité plus conciliante vis-à-vis du gouvernement, mais cette évolution fut condamnée par une partie du Front et par l'AIS. Le GIA fut secoué par des dissensions internes ; peu de temps après l'élection, sa direction tua les chefs du FIS qui avaient rejoint le GIA, les accusant de tenter une récupération. Cette purge accéléra la désintégration du GIA : les factions de Mustapha Kartali, Ali Benhadjar et Hassan Hattab refusèrent de reconnaître l'autorité de Zitouni vers la fin 1995, bien qu'ils n'aient formellement fait sécession que bien plus tard. En décembre, le GIA tua le chef de l'AIS pour l'Algérie centrale, Azzedine Baa, et en janvier s'engagea à combattre l'AIS comme un ennemi ; en particulier dans l'ouest, la guerre entre les deux mouvements fut totale.

Massacres et réconciliation, 1996-1997

En juillet 1996, le chef du GIA Djamel Zitouni fut assassiné par une ex-faction du GIA et Antar Zouabri lui succéda, se révélant encore plus sanglant.

Les élections législatives se déroulèrent le . Elles furent dominées par le Rassemblement national démocratique (RND), un nouveau parti créé au début 1997 par les défenseurs de Zéroual, qui obtint 156 sièges sur 380, suivi par le MSP (après le changement de nom du Hamas) et le FLN avec plus de 60 sièges chacun. Les analyses de cette élection furent partagées ; la plupart des principaux partis d'opposition se plaignirent, et le succès du tout nouveau RND surprit tout le monde. Le RND, le FLN et le MSP formèrent un gouvernement de coalition, avec Ahmed Ouyahia du RND comme premier ministre. Il y eut des mesures d'assouplissement envers le FIS : Abdelkader Hachani fut libéré, et Abbassi Madani assigné à résidence.

C'est à cette époque qu'apparut un nouveau problème. Au cours du mois d'avril, l'Algérie subit des massacres d'une brutalité et d'une ampleur sans précédent (voir le massacre de Thalit) ; d'autres massacres avaient été commis au cours du conflit, mais toujours à une échelle nettement moindre. Visant particulièrement les villages ou les banlieues sans distinction d'âge et de sexe des victimes, les partisans du GIA tuèrent des dizaines, et parfois même des centaines, de civils à la fois. Ces massacres se poursuivirent jusqu'à la fin 1998, modifiant notablement la situation politique. Le sud et l'est d'Alger, qui avait voté pour le FIS en 1991, furent particulièrement frappés ; les massacres de Rais et de Bentalha choquèrent en particulier les observateurs internationaux. Le matin du 29 aout 1997, le massacre de Rais fait entre 98 et 300 morts hommes, femmes et enfants ont été massacrés à l’arme blanche (couteaux, haches) ou brulés. Des femmes enceintes furent éventrées et découpées en tranches, des enfants furent taillés en morceaux ou jetés contre des murs, les membres des hommes furent coupés, dans leur retraite les attaquants enlevèrent des jeunes femmes pour en faire des esclaves sexuelles.Ce massacre a été suivi par d’autres massacres à Beni Messous et à Bentalha à quelques kilomètres au nord de Sidi Moussa le avec la mort de 250 civils. D’autres massacres autour de Tiaret et Relizane entre et ont fait entre 400 et 500 morts civils[47].

À la fin de l’année 1997, uniquement durant les deux premières semaines du Ramadan, plus de 1 000 personnes ont été tuées en Algérie.

Bien que cette citation attribuée à Nesroullah Yous, un survivant de Bentalha, soit peut-être une exagération, elle exprime l'humeur apparente des attaquants :

La responsabilité du GIA dans ces massacres est incontestable. Il revendiqua les massacres de Rais et Bentalha, les qualifiant « d'offrandes à Dieu » et les victimes de défenseurs « impies » des tyrans dans un communiqué de presse. Cette politique de massacres de civils fut l'une des principales raisons de la scission du Groupe salafiste pour la prédication et le combat (GSPC). À ce stade, il avait apparemment adopté l'idéologie takfiriste, selon laquelle tous les Algériens ne combattant pas activement le gouvernement étaient corrompus au point d'être des kafirs, et pouvaient être tués « légalement » en toute impunité ; un communiqué non confirmé de Zouabri déclarait qu'« excepté ceux qui sont avec nous, tous les autres sont des apostats et méritent la mort »[49]. Certains pensent que le motif de la destruction d'un village venait de l'adhésion de celui-ci au programme gouvernemental, qu'il vit comme une preuve de déloyauté ; pour d'autres, la rivalité avec d'autres groupes (par exemple, la faction détachée de Mustapha Kartali) joua un rôle.

Cependant, pour Rais et Bentalha, Amnesty International et les survivants relèvent que l'armée avait des baraquements à quelques centaines de mètres, mais n’était pas intervenue ; ceci et d'autres détails conduisirent certains à voir des connexions entre l'armée et le GIA, et en particulier remettre en lumière la théorie selon laquelle le GIA était infiltré par la police secrète, non seulement parmi des théoriciens de la conspiration, mais aussi parmi quelques chercheurs occidentaux. Dans un certain cas (le massacre de Guelb -el-Kebir et le massacre Sidi Hamed) les journaux algériens soupçonnèrent l'AIS, en dépit d'un démenti formel de sa participation ; la crédibilité de ces rapports est peu claire.

C'est à cette époque que l'AIS engagea une guerre totale, tant avec le GIA qu’avec le gouvernement, se trouvant dans une position intenable. Le GIA apparut comme un ennemi plus immédiat, et les membres de l'AIS craignirent que les massacres, qu'ils avaient régulièrement condamnés, leur soient imputés. Le , le dirigeant de l'AIS, Madani Mezrag, ordonna le cessez-le-feu unilatéral et sans condition débutant le 1er octobre, « dévoilant l'ennemi qui se cache derrière ces massacres abominables. » L'AIS s'est mis en grande partie hors de la scène politique, ramenant le combat à une lutte entre le gouvernement, le GIA, et les divers groupes qui quittaient petit à petit de l'orbite du GIA. La ligue islamique pour Da'wa et Jihad d'Ali Benhadjar (LIDD), formée en février 1997, s'allia à l'AIS et observa le même cessez-le-feu. Au cours des trois années suivantes, l'AIS négocia une amnistie graduelle pour ses membres.

Le GIA détruit, le GSPC continue, 1998-2000

Après que de nombreuses pressions internationales se sont manifestées, l'Union européenne envoya deux délégations, l'une d'elles menée par Mário Soares, pour visiter l'Algérie et enquêter sur les massacres au premier semestre de 1998 ; leurs rapports condamnèrent les groupes islamistes armés.

Les villes devinrent plus sûres, bien que les massacres continuassent dans des secteurs ruraux. La politique de massacres des civils du GIA avait déjà creusé un fossé parmi ses dirigeants, certains la rejetant ; le , ce désaccord fut formalisé avec la formation du Groupe salafiste pour la prédication et le combat (GSPC), basé dans les montagnes à l'ouest de la Kabylie et mené par Hassan Hattab.

.jpeg.webp)

Le 11 septembre, Zéroual surprit les observateurs en annonçant sa démission. Une nouvelle élection fut organisée, et le , l'ex-combattant pour l'indépendance Abdelaziz Bouteflika soutenu par l'armée, fut élu président avec, selon les autorités, 74 % des voix. Tous les autres candidats s'étant retirés de l'élection peu avant, mentionnant la crainte de fraudes. Bouteflika poursuivit les négociations avec l'AIS, et le 5 juin l'AIS accepta le principe de sa dissolution. Bouteflika accompagna ce succès d'une amnistie du gouvernement d'un certain nombre d'islamistes prisonniers condamnés pour des actes mineurs et en soumettant la loi d'harmonie civile au parlement, une loi désignée sous le nom de la « Concorde civile » permettant à des combattants islamistes non coupables de meurtre ou de viol d'échapper à toute poursuite s'ils se rendaient. Cette loi fut finalement approuvée par référendum le , et un certain nombre de combattants, y compris Mustapha Kartali, en profitèrent pour reprendre une vie normale provoquant la colère de ceux qui avaient été victimes des islamistes. La direction du FIS exprima son mécontentement vis-à-vis des résultats, estimant que l'AIS arrêtait le combat sans avoir résolu aucun problème ; mais leur principal porte-parole hors de prison, Abdelkader Hachani, fut assassiné le 22 novembre. La violence diminua, sans toutefois disparaître totalement, et le calme revint en Algérie.

L'AIS fut entièrement dissoute le , ayant négocié une amnistie spéciale avec le gouvernement. Le GIA, déchiré par les dissensions et les abandons et dénoncé de tous les côtés et même par le mouvement islamiste, fut lentement détruit par des opérations militaires au cours des années suivantes ; à la mort d'Antar Zouabri au début 2002, il était incapable de poursuivre son action. Les efforts du gouvernement furent davantage soutenus au lendemain des attentats du 11 septembre 2001 ; les États-Unis manifestèrent leur soutien envers le gouvernement algérien, en gelant les avoirs du GIA et du GSPC et en fournissant des lunettes infrarouges à l'armée.

Avec le déclin du GIA, le GSPC subsistait en tant que groupe rebelle le plus actif, avec environ 300 combattants en 2003[50]. Il continua une campagne de tueries de policiers et de militaires dans son secteur, parvenant même à progresser au Sahara, où sa division, menée par Amari Saifi (surnommé « Abderrezak el-Para »), enleva des touristes allemands en 2003, avant d'être forcé de fuir dans des secteurs dépeuplés du Mali, et plus tard au Niger et au Tchad, où il fut capturé. À la fin 2003, le fondateur du groupe fut supplanté par l'encore plus radical Nabil Sahraoui, lequel annonça son soutien à Al-Qaïda, renforçant les liens des gouvernements des États-Unis et d'Algérie. Il aurait été tué peu de temps après.

La libération des chefs du FIS Madani et Belhadj en 2003 n'a eu aucun effet visible sur la situation, illustrant une confiance gouvernementale retrouvée qui fut confirmée par l'élection présidentielle de 2004, dans laquelle Bouteflika fut réélu avec 85 % des voix et l'appui des deux principaux partis. L'élection fut analysée comme la confirmation du soutien populaire fort à la politique de Bouteflika envers les terroristes et la réussite de l'arrêt des violences à grande échelle.

En , un référendum proposant l'amnistie fut soumis par le gouvernement de Bouteflika, comme la loi de 1999, pour mettre un terme aux poursuites pour les personnes qui n'avaient plus d'activités militaires et pour offrir des compensations aux familles des personnes tuées par les forces gouvernementales. La proposition fut acceptée par 97 % des votants. Ces résultats restent mitigés.

Les lois de "réconciliation nationale" et de "consolidation de la paix" jouissent d’un soutien populaire relativement moindre malgré les résultats au référendum de . C’est la loi d’amnistie de 2006 qui marque le point focal d’impossibilité de tenir responsable quiconque pour l’ensemble des crimes ayant eu lieu durant cette décennie. Cette loi qui à la base excluait les personnes ayant commis des meurtres ou des viols, a été étendue à l’ensemble des personnes ayant commis un crime durant cette période, ce qui a entrainé la colère populaire ainsi que cette impossibilité de désigner des responsables.

De nombreuses associations civiles contestent ces lois, particulièrement des associations de familles ayant perdu des proches ou ayant des proches disparus[51]. Ali Merabet, représentant de l'association Somoud, qui lutte pour une justice envers les victimes et les familles des victimes du terrorisme durant cette décennie et dont les deux frères ont été tués par un groupe armé en 1995 énonce après la promulgation de la loi d’amnistie en 2006 : « Pour moi le problème n’était pas l’État, mais le terroriste, l’islamiste qui était mon voisin à qui je n’ai jamais fait de mal mais qui m’en a fait. Mais on a réalisé avec cette loi, que l’État et les terroristes ont fait un deal entre eux… Si la personne responsable du meurtre de mes frères est protégée par l’État qui est le vrai agresseur ? »[52]

En 2006, Abdelmalek Droukdal, alias Abou Moussab Abd El-Ouadoud, le numéro 1 du GSPC algérien, sous le parrainage d’Abou Moussab El-Zarqaoui, fait allégeance à Al-Qaïda. Le GSPC devient Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI). L'organisation va perpétrer plusieurs attentats spectaculaires dont plusieurs en ayant recours aux kamikazes ( et ). On lui attribue aussi des attentats et des prises d'otage au Sahel, notamment l'exécution de 11 gendarmes à Tinzaoutine le et celle de Michel Germaneau (revendiquée) le au Mali.

Le bilan mensuel des violences en 2010 s’élève à entre 20 et 25 tués. Un bilan de l'OTAN tiré de sources publiques annonce, en 2011, 105 attaques terroristes causant 159 tués, 191 blessés et 9 enlevés[53].

Depuis l'amnistie de 2005, les services de sécurité ont arrêté jusqu’à 1 290 terroristes, tandis que 7 540 autres, dont 81 émirs, à leur tête Hassan Hattab, se sont rendus et ont bénéficié de la cessation de l’action publique[54].

Le succès de la stratégie gouvernementale pendant la décennie noire s’explique par le fait que l'armée, bien que non préparée au combat de guérilla et en partie infiltrée par les islamistes, ait su garder son unité et son objectif de défense du territoire, face à la diversité des mouvements armés islamistes, aux objectifs et moyens divergents, se combattant parfois entre eux. Ainsi, l'armée, étant restée solidaire et unie face aux menaces des islamistes, a empêché l'effondrement de l'État.

Chronologie

1991

Le Front islamique du salut gagne largement le premier tour des élections législatives en Algérie. Une partie de la société civile exprime publiquement son inquiétude. Une partie des généraux dits « janviéristes » de l'armée prépare une prise de pouvoir des militaires en cas de victoire du FIS au second tour prévu en 1992. Le président Chadli Bendjedid décrète l'état de siège en juin devant les démonstrations de force du FIS. Les premiers attentats contre les forces de sécurité apparaissent.

1992

Les généraux organisent un putsch et s'emparent du pouvoir le . L'armée se déploie dans les rues d'Alger. La constitution de 1989 est déclarée illégale, le parlement dissous et le président contraint à la démission. Un Haut Comité d'État est constitué par les généraux putschistes pour remplacer le pouvoir politique alors vacant. L'opposant Mohamed Boudiaf est nommé président du HCE. Il sera assassiné la même année. Le FIS est dissous par l'armée et ses militants pourchassés et emprisonnés dans des centres de détention établis dans le Sud saharien. Les dirigeants du FIS sont arrêtés. Les premiers maquis se constituent. Création du « Groupe islamique armé » (GIA). Premiers attentats contre des intellectuels. Les attentats se multiplient contre les forces de sécurité. En septembre un militant syndicaliste universitaire est assassiné à Constantine.

Le , le couvre-feu, de 22h30 à 5 heures du matin est décrété dans sept wilayas : Alger, Tipaza, Boumerdès, Blida, Médéa, Aïn Defla, Bouira[55] - [56].

1993

L'assassinat de personnalité connues, intellectuels, journalistes, citoyens militants s'accentuent. L'armée organise de nombreuses opérations de ratissage dans les maquis au nord du pays. Les pouvoirs de la justice et des forces de l'ordre sont renforcés dans le cadre de la lutte antiterroriste. Premiers assassinats de personnalités civiles. Premières attaques du GIA contre les étrangers en fin d'année.

1994

Les étrangers (journalistes, ambassades…) quittent en masse le pays après les nombreuses menaces et attentats à leur encontre. Les attaques redoublent d’intensité contre les infrastructures économiques, de communication et de transport du pays. Premiers attentats contre la population civile. De nombreux membres des forces de sécurité sont tués ou ont déserté. Les défaites successives des militaires face aux groupes armés obligent l'État à abandonner de nombreux territoires aux forces non conventionnelles. Attentat du GIA contre un avion Airbus d'Air France. Le FIS (parti islamiste dissous) crée l'« Armée islamique du salut » (AIS), destinée à la lutte armée contre l'État algérien. L'Algérie accepte le plan de restructuration du FMI et reçoit un prêt de 40 milliards de dollars[57]. Une lettre de Ali Benhadj, alors en résidence surveillée, est diffusée dans la presse, il prête allégeance au chef du GIA en promettant qu'une fois libre, il rejoindrait le maquis.

Le général Liamine Zéroual est désigné président du Haut Comité d'État par les généraux janviéristes.

1995

Attentats très meurtriers contre les forces de l'ordre et les civils. L'armée rappelle 50 000 réservistes et lance des contre-offensives victorieuses contre les groupes armés, réoccupant progressivement le terrain perdu depuis 2 ans. Premières constitutions de « milices civiles » contre les islamistes. Le succès international de la plate-forme de Sant'Egidio (accord de l’ensemble des partis politiques, dont le FIS, sur la paix civile en Algérie) oblige les militaires à organiser une élection présidentielle en novembre. L'armée mobilise alors 350 000 hommes pour garantir la sécurité des bureaux de vote. Le général Zeroual est élu avec 61 % des voix. La France est touchée en fin d'année par plusieurs attentats commandités par le GIA.

Premières négociations entre le FIS et le président-général Liamine Zeroual.

1996

Le président Zeroual fait promulguer une nouvelle constitution renforçant considérablement les pouvoirs présidentiels. Premiers massacres de masse contre les civils, revendiqués par le GIA. Assassinat des moines de Tibhirine en mars, puis de l'évêque d'Oran Pierre Claverie avec son chauffeur Mohamed Bouchikhi le . L'armée mobilise 100 000 soldats pour reprendre le contrôle d’Alger et de sa région. Les attaques ne cessent pas pour autant.

480 000 hommes sont engagés contre les maquis. 20 % des dépenses de l’État sont consacrées à la lutte contre le terrorisme.

1997

L'année 1997 est la plus meurtrière pour la population civile, victime de véritables campagnes de massacres par les groupes armés, dont le GIA. Plusieurs centaines de personnes (femmes, enfants, personnes agées, familles…) sont assassinées à chaque tuerie. On estime le total des assassinats à plus de 40 000 pour la seule année de 1997. Face à ces massacres, l'Armée islamique du salut annonce une trêve sans conditions avec le gouvernement algérien (trêve à laquelle le FIS est opposé).

Le pouvoir organise des élections législatives en juin, largement remportés par le Rassemblement national démocratique, parti de l'armée.

1998

Échec des négociations entre le président algérien et le parti islamiste FIS dissous. Démission forcée de Liamine Zéroual. Annonce d'élections présidentielles pour 1999. Les massacres continuent contre la population.

1999

Élection d'Abdelaziz Bouteflika à la tête du pays. L'AIS annonce qu'elle dépose définitivement les armes. Après de longues négociations avec l'Armée nationale populaire (Algérie) pendant le mandat de Liamine Zéroual, un projet de loi de « concorde civile », approuvé par référendum en 1999. Amnistie générale des combattants acceptant de déposer les armes. Fin progressive des violences.

La guerre a coûté plus de 20 milliards de dollars à l'État algérien.

Les premiers bilans humains de ces sept années de conflit indiquent que la guerre a fait près de 200 000 morts et disparus. L'État a payé aussi un lourd tribut avec plus de 30 000 soldats tués et des dizaines de milliers blessés.

2000

Les violences contre la population et les forces de l'État continuent de manière sporadique. Nombreuses manifestations et répressions des forces de l'ordre, marasme économique et élections encore largement contrôlées par l'armée.

La fin de la "décennie noire"

La fin de la « décennie noire » est appréciée différemment selon les auteurs suivants : pour Benjamin Stora, elle n'est terminée qu'en 2001 ; pour Sid Ahmed Ghozali[58] ainsi que pour Pierre-Jean Roca[59], elle prend fin en 2002 ; pour Fanny Colonna, elle ne s'arrête qu'en 2003[60] ; voire pour Pierre Daum qu'en 2005[61] - [62].

Filmographie

- Mounia Meddour, Papicha, 2019

- Xavier Beauvois, Des hommes et des dieux, 2010

- Djamel Kerkar, Atlal, 2017

Notes et références

- (en) Paul Collier (dir.) et Nicholas Sambanis (dir.), Understanding civil war : Evidence and Analysis, vol. 1 : Africa, Washington, D.C., Banque mondiale, , 353 p. (ISBN 0-8213-6048-5, 978-0-8213-6048-4 et 0-8213-6050-7, OCLC 646877935, lire en ligne), chap. 8 (« Algeria, 1992–2002: Anatomy of a Civil War »), p. 235

- (en) Karl R. DeRouen, Jr. et Uk Heo (en), Civil Wars of the World : Major Conflicts Since World War II, vol. 1, Santa Barbara, ABC-CLIO, , 865 p. (ISBN 978-1-85109-919-1 et 978-1-85109-920-7, OCLC 76864224), p. 115-117

- (en) Jan-Erik Lane (dir.) et Hamadi Redissi (dir.), Religion and Politics : Islam and Muslim Civilization, Taylor & Francis, , 2e éd. (1re éd. 2004), 360 p. (ISBN 978-1-317-06792-4, 1-317-06792-4 et 978-1-315-60481-7, OCLC 947837768), chap. 15 (« Islamic Politics and the Military: Algeria 1962–2008 »)

- (en) Rex Brynen (dir.), Bahgat Korany (dir.) et Paul Noble (dir.), Political liberalization and democratization in the Arab world, vol. 1 : Theoretical Perspectives, Boulder, Lynne Rienner Publishers (en), , 350 p. (ISBN 1-55587-559-9, 978-1-55587-559-6 et 1-55587-579-3, OCLC 32430119, lire en ligne), chap. 14 (« Regional Influences on Experiments in Political Liberalization in the Arab World »), p. 289

- (en) « South Africa: Queston of Principle: Arms Trade and Human Rights », Human Rights Watch, (consulté le )

- (en) Stephen E. Atkins, Encyclopedia of Modern Worldwide Extremists and Extremist Groups, Westport, Greenwood Press, , 404 p. (ISBN 0-313-04852-5, 978-0-313-04852-4 et 0-313-06101-7, OCLC 60035899, lire en ligne), p. 11

- (en) Aaron Mannes (en), Profiles in Terror (en) : A Guide to Middle East Terrorist Organizations, Lanham, Rowman & Littlefield, , 392 p. (ISBN 0-7425-3525-8 et 978-0-7425-3525-1, OCLC 55679529), p. 8

- (en) Anthony Cordesman (en), A Tragedy of Arms : Military and Security Developments in the Maghreb, Westport, Praeger, , 328 p. (ISBN 0-313-04820-7, 978-0-313-04820-3 et 0-275-96936-3, OCLC 60590894, lire en ligne), p. 126

- (en) Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI Yearbook 2015 : Armaments, Disarmament and International Security, Oxford, Oxford University Press, , 584 p. (ISBN 0-19-873781-5 et 978-0-19-873781-0, OCLC 923611198), chap. 4 (« Armed conflict »), p. 116

- (en) Lyubov Grigorova Mincheva et Ted Robert Gurr, Crime-Terror Alliances and the State : Ethnonationalist and Islamist Challenges to Regional Security, Routledge, , 252 p. (ISBN 978-0-415-50648-9, 0-415-50648-4 et 978-0-203-07750-4, OCLC 748335617, lire en ligne), chap. 5 (« Greed, Grievance and Political Islam in the Algerian Revolutionary War of the 1990s »), p. 96

- Gilles Kepel, Jihad : expansion et déclin de l'islamisme, Paris, Gallimard, , 452 p. (ISBN 2-07-075305-0 et 978-2-07-075305-5, OCLC 468109684), p. 272

- (en) Pascale Combelles Siegel, « Coalition Attack Brings an End to the Career of al-Qaeda in Iraq’s Second-in-Command », Terrorism Monitor, vol. 6, no 21, (lire en ligne)

- (sv) Erik Wiman et Nivette Dawod, « Terrorbas – i Sverige », Aftonbladet, (consulté le )

- Luis Martínez, La guerre civile en Algérie, 1990-1998, Paris, Karthala, , 432 p. (ISBN 2-86537-832-2 et 978-2-86537-832-6, OCLC 39293977, lire en ligne), p. 250

- Martínez 1998, p. 326

- (en) Roman Hagelstein, « Where and When does Violence Pay Off? The Algerian Civil War », Households in Conflict Network,

- Le Monde - Dossiers & documents, sous le titre : « Algérie embourbée face à l'islamisme », no 307, mars 2002, page 1.

- Hamit Bozarslan, Cent mots pour dire la violence dans le monde musulman, Maisonneuve & Larose, 2005, p. 141.

- « Statistiques mondiales : Les chiffres de tous les pays du monde ! », sur Statistiques Mondiales (consulté le ).

- Gilles Kepel, Jihad, Folio Actuel, , p. 258.

- (en) John Ruedy, Modern Algeria : The Origins and Development of a Nation, Indianan University Press, p. 250-51.

- Gilles Kepel, Jihad, Folio Actuel, , p. 159-60.

- Indépendance de l'Algérie : 1962-2012, il était une fois un demi-siècle d'épreuves.

- Algérie : vie politique depuis 1962.

- Algérie. Constitution du 23 février 1989.

- Gilles Kepel, Jihad, Folio Actuel, , p. 166-7.

- Cherif Ouazani, « Algérie : les islamistes entre djihadisme et quiétisme », Jeune Afrique, 24 décembre 2011.

- (en) John Ruedy, Modern Algeria : The Origins and Development of a Nation, Indiana University Press, p. 252-53.

- Martínez 1998, p. 53-81

- Gilles Kepel, Jihad, Folio Actuel, p. 170-1.

- Rhéda Malek, Une expérience cruciale à méditer : le terrorisme islamiste en Algérie, Recherches Internationales, Année 2003, 67-68, pp. 81-90

- Gilles Kepel, Jihad, Folio Actuel, p. 173-74.

- Abdelhamid Boumezbar, Azine Djamila, Chapitre V. L’insurrection armée et la stratégie de la terreur, Dans L’Islamisme algérien, Chihab éditions, 2022, pages 135 à 182

- (en) John Ruedy, Modern Algeria : The Origins and development of a Nation, Indiana University Press, p. 254-55.

- (en) John Ruedy, Modern Algeria : The Origins and development of a Nation, Indiana University Press, p. 254-56.

- (en) Michael Willis, The islamist challenge in Algeria, New York University Press, 264-65 p..

- (en) Michael Willis, The Islamist Challenge in Algeria, New York City, New York University Press, p. 259-62.

- Gilles Kepel, Jihad, Folio Actuel, p. 174.

- Mohammed Samraoui, Chronique des années de sang, Denoël, Paris, 2003.

- Samraoui, op. cit., p. 94.

- Abdelhak Layada décembre 1992, cité dans Jeune Afrique, 27 janvier 1994 (cité dans Willis 1996).

- Sid Ahmed Mourad, cité dans Jeune Afrique, (cité dans Willis 1996).

- (en) « Islamic militants' death threat drives foreigners from Algeria », The Times, 20 novembre 1993. (cité dans Willis 1996).

- Benjamin Stora 2001

- Hugh Roberts, « Algeria's Contested Elections », Middle East Report 2009.

- (en) Middle East Report 209: Algeria's Contested Elections, Hugh Roberts.

- (en) James McDougall, A history of Algeria, Paris, Cambridge University Press, , 432 p. (ISBN 978-0-521-61730-7), p. 312

- Nesroulah Yous et Salima Mellah 2013.

- El Watan, 21 janvier (cité dans Willis 1996).

- (en) « BBC ».

- Soraya Laribi, « Les disparus des années 1990 » in : Karima Dirèche (dir.), L'Algérie au présent : entre résistances et changements, Tunis Paris, IRMC Karthala, coll. « Hommes et sociétés », , 850 p. (ISBN 978-2-811-12639-1), p. 286-288.

- (en) James McDougall, A History of Algeria, Paris, Cambridge University Press, , 432 p. (ISBN 978-0-521-61730-7), p.324

- (en) « 2011 Annual Terrorism Report » [PDF], sur Centre of Excellence Defense Against Terrorism, (consulté le ).

- Fouad Irnatene, « 7 540 terroristes se sont rendus depuis 2005 », L'expression,

- Jean-Pierre PEYROULOU, « Histoire de l'Algérie depuis 1988 », La Découverte,

- « COUVRE-FEU EN ALGERIE », sur L'Humanité,

- Martínez 1998, p. 228-229

- « Sid Ahmed Ghozali. « Les Algériens s’inquiètent de l’avenir de leur pays » », Le Télégramme,

- « Les associations « modernes », fer de lance de la société civile ? », Confluences Méditerranée,

- Fanny Colonna, Le meunier, les moines et le bandit ; des vies quotidiennes, dans l’Aurès (Algérie) du XXe siècle, récits, Paris, Sindbad, , 220 p., p. 106

- Pierre Daum, « Vingt ans après les massacres de la guerre civile Mémoire interdite en Algérie », Le Monde Diplomatique, (lire en ligne)

- Pierre Daum, « Mémoire interdite en Algérie Espoirs déçus de la transition », Le Monde Diplomatique, (lire en ligne)

Voir aussi

Bibliographie

- Hichem Aboud, La mafia des généraux, Paris, Lattès, , 257 p. (ISBN 978-2-709-62337-7).

- Lounis Aggoun et Jean-Baptiste Rivoire, Françalgérie, crimes et mensonges d'États : histoire secrète, de la guerre d'indépendance à la troisième guerre d'Algérie, Paris, La Découverte, coll. « Cahiers libres », , 683 p. (ISBN 978-2-707-14747-9).

- Abdelhamid Boumezbar et Azine Djamila, L'islamisme algérien : de la genèse au terrorisme, Alger, Chihab éditions, , 235 p. (ISBN 9961-63-461-6).

- Andrea Riccardi, Jean-Dominique Durand et Régis Ladous, Andrea Riccardi, Sant'Egidio, Rome et le monde, Paris, Beauchesne, coll. « Politiques & chrétiens. / Valeurs et politique » (no 4), , 189 p. (ISBN 978-2-701-01334-3).

- Mohammed Samraoui, Chronique des années de sang : Algérie : comment les services secrets ont manipulé les groupes islamistes, Paris, Denoël, coll. « Impacts », , 316 p. (ISBN 978-2-207-25489-9).

- Habib Souaïdia, La sale guerre, Le témoignage d'un ancien officier des forces spéciales de l'armée algérienne, 1992-2000, Paris, La Découverte, 2001 (Cahiers Libres).

- Benjamin Stora, La guerre invisible : Algérie, années 90, Paris, Presses de Sciences Po, coll. « Bibliothèque du citoyen » (no 90), , 125 p. [détail de l’édition] (ISBN 978-2-724-60847-2 et 978-2-724-60863-2).

- Qui a tué à Bentalha? : chronique d'un massacre annonce (postface François Gèze et Salima Mellah), Paris Lieu de publication inconnu, La Découverte.Cairn, coll. « Cahiers libres », (ISBN 978-2-707-17276-1, lire en ligne).

- (en) Luis Martínez, The Algerian Civil War, 1990-1998, New York, Columbia University Press in association with the Centre d'études et de recherches internationales, , 400 p. (ISBN 978-1-850-65517-6 et 978-1-850-65515-2, lire en ligne).

- (en) Michael Willis, The Islamist challenge in Algeria : a political history, Washington Square, N.Y, New York University Press, , 419 p. (ISBN 978-0-814-79328-2 et 978-0-814-79329-9)

- (en) William B. Quandt, Between ballots and bullets : Algeria's transition from authoritarianism, Washington, D.C, Brookings Institution Press, , 199 p. (ISBN 978-0-815-77302-3 et 978-0-815-77301-6).

- (it) Marco Impagliazzo, Mario Giro, Algeria in ostaggio, Guerini e Associati, 1997, Milano.

Articles connexes

Liens externes

- rapport d'Ahmad Zaoui, George Joffé

- Islamism, violence et réforme en Algérie : Tournant la page , ICG Middle East Report no 29

- Chronologie d’une tragédie cachée, a timeline

- Le mouvement islamiste algérien, Salima Mellah

- War Nerd Column

- Vidéo Algérie guerre civile (France2)