Hotchkiss H35

Le Hotchkiss H35 ou Char léger modèle 1935 H est un char léger français fabriqué à partir de 1935. Deux autres versions mieux motorisées sont lancées en 1938 et 1939 : les Hotchkiss H38 et Hotchkiss H39. Entrant en service en 1936, il équipe une partie des chars de la cavalerie et de l'infanterie française lors de la bataille de France. Un certain nombre est capturé par les Allemands qui les utilisent à leur tour jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

| Hotchkiss H35 H38 & H39 | |

.jpg.webp) Un Hotchkiss H39[2]. | |

| Caractéristiques de service | |

|---|---|

| Type | Char d'assaut léger et de Cavalerie |

| Service | 1939 - 1952 |

| Utilisateurs | |

| Conflits | Seconde Guerre mondiale |

| Production | |

| Concepteur | |

| Année de conception | 1935, 1938 et 1939 |

| Constructeur | |

| Production | 1935 - 1940 |

| Unités produites | ~700 |

| Caractéristiques générales | |

| Équipage | 2 |

| Longueur | 4,22 m |

| Largeur | 1,85 m |

| Hauteur | 2,14 m |

| Masse au combat | 12,1 tonnes |

| Blindage (épaisseur/inclinaison) | |

| Blindage | 40 mm maximum |

| Type | Acier moulé |

| Frontal (caisse) | 40 mm |

| Latéral (caisse) | 40 mm |

| Dessus (caisse) | 38 mm |

| Plancher (caisse) | 25 mm |

| Frontal (tourelle) | 42 mm |

| Latéral (tourelle) | 40 mm |

| Arrière (tourelle) | 39 mm |

| Haut (tourelle) | 22 mm |

| Armement | |

| Armement principal | Canon de 37 mm SA 18 ou SA 38 |

| Armement secondaire | Mitrailleuse Reibel de 7,5 mm |

| Mobilité | |

| Moteur | Hotchkiss à six cylindres en ligne Refroidissement par liquide |

| Puissance | 120 chevaux à 2 800 tr/min (88,3 kW) |

| Suspension | Boggies à ressorts horizontaux |

| Vitesse sur route | 36 km/h |

| Vitesse tout terrain | 16 km/h |

| Puissance massique | 9,92 ch/tonne |

| Autonomie | 129 km |

Développement

En 1926, l'armée française établit un programme pour un char d'accompagnement d'infanterie d'une masse inférieure à treize tonnes, pour prendre la relève du Renault FT. Ce char devait équiper des bataillons autonomes, chargés de soutenir les divisions d'infanterie ; devant être employé en nombre, il se devait d'être léger et peu coûteux, or le seul char qui fut conçu pour répondre aux spécifications, le Renault D1, n'était ni l'un, ni l'autre. En 1933, la société Hotchkiss présenta alors une maquette, affirmant qu'il lui était possible de produire un char de six tonnes, avec un blindage de trente millimètres. Un nouveau programme fut donc établi, demandant un char de six tonnes, doté d'un blindage de trente millimètres sur tous les angles, et armé d'un canon de 37 millimètres SA 18, en tourelle. Trois prototypes furent commandés à Hotchkiss, mais d'autres sociétés furent conviées à présenter leur modèle, Renault avec le Renault R35, et les Forges et chantiers de la Méditerranée, avec leur FCM 36. Entretemps, le , le blindage fut porté à quarante millimètres et la masse à dix tonnes.

Le , Hotchkiss présenta son prototype à la Commission d'expérience du matériel automobile, à Vincennes. Il fut ensuite essayé à Mourmelon, jusqu'au , où le deuxième prit sa place jusqu'au . Ces deux chars présentés sans tourelle, simplement armés d'une mitrailleuse, furent rejetés le , car ils ne répondaient pas à la nouvelle spécification de blindage de 1934. Le prototype fut cependant accepté, sous réserve que les modifications nécessaires soient effectuées. Le , le troisième prototype, pourvu d'une tourelle APX en acier coulé, fut présenté et, après des essais jusqu'au , fut accepté. Le , une première commande de deux cents exemplaires fut passée, le premier devant être livré au . Avant cette date, deux autres ordres avaient été passés, respectivement de 92 et 108 véhicules.

Les premiers chars de série furent testés sur le terrain, jusqu'au . Ces manœuvres montrèrent que le Hotchkiss était très difficile à diriger en tout-terrain : en particulier, il virait assez mal, ce qui le rendait dangereux pour l'infanterie qu'il accompagnait. La direction de l'infanterie, donnant sa préférence au char de Renault, décida donc de ne confirmer que les cent premiers exemplaires, pour équiper seulement deux bataillons : les 13e et 28e bataillons de chars de combat. Les trois exemplaires restants furent proposés à la cavalerie, qui les accepta, car elle n'avait pas de budget pour des chars, et de plus avait moins besoin de qualités tout-terrain, car elle combattait plus sur route et avec de l'infanterie portée. Le Hotchkiss H35 avait aussi un petit avantage de vitesse pure sur le Renault, avec 28 km/h contre 20 km/h. Cependant dans la pratique, du fait de l'infériorité de sa transmission, sa vitesse moyenne était plutôt inférieure.

Histoire opérationnelle

Trois chars H39 furent vendus à la Pologne en juillet 1939[3] et combattirent en , au sein d'unités de circonstance. Deux autres furent exportés en Turquie en février 1940[3].

Au 10 mai 1940, 360 Hotchkiss équipaient huit bataillons de chars de combat : quatre d'active, les 14e, 25e, 26e et 27e BCC, et quatre de réserve en formation, les 13e, 38e, 42e et 45e. Six bataillons furent utilisés au sein des trois nouvelles divisions cuirassées, où ils appuyèrent les puissants chars B1[3]. Dans la cavalerie, 450 étaient en service. Chaque division légère de cavalerie, en possédait quatorze, qui équipaient un escadron de son régiment d'automitrailleuses. Dans les divisions légères mécaniques, il complétait l'effectif insuffisant de Somua S35, il équipait deux escadrons sur quatre de chaque régiment d'automitrailleuses de combat, soit un total de quatre-vingts chars par division. La 3e DLM, vit de plus ses trois escadrons d'automitrailleuses de reconnaissance équipés de Hotchkiss, plutôt que de Renault ZT. Autres unités à l'utiliser, les 2e et 5e groupes de reconnaissance de division d'infanterie, qui en utilisaient quinze fournis par le COMAM de Montlhéry[4]. Quinze H39 furent envoyés au sein de la 342e compagnie autonome de chars de combat, pour appuyer l'expédition de Narvik[3] et trente-deux (seize H35 et seize H39) au 1er RCA en Afrique française du Nord[5].

Environ 1000 H35 et H39 seront engagés dans la bataille de France. À la fin de la campagne, au 25 juin 1940, l'Armée française ne possède plus que 16 chars Hotchkiss en service[6].

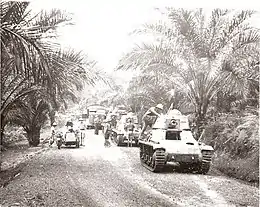

Après l'armistice, environ 600 exemplaires furent récupérés par la Wehrmacht et la Waffen-SS[6], qui les utilisèrent comme Beutepanzer dans les unités chargées des tâches d'occupation ou à l'entraînement. Une unité indépendante, le 211e Panzerabteilung en fut néanmoins équipée, lors des premières phases de l'opération Barbarossa, en Finlande. Les Allemands réalisèrent par la suite une série de conversions en canons automoteurs et véhicules spécialisés. Les Français de Vichy continuèrent d'utiliser le modèle en Afrique française du Nord[6].

Douze de ces chars, revenus en Grande-Bretagne après la campagne de Norvège, furent récupérés par les Forces françaises libres naissantes et équipèrent leur compagnie de chars. Ils furent envoyés à Dakar puis débarqués au Cameroun et participèrent à la campagne du Gabon. Puis ils participèrent à la campagne de Syrie où ils furent presque tous détruits par les canons anti-char de l'armée de Vichy ou mis hors de combat pour des problèmes mécaniques[7].

Des chars H39 français furent revendus clandestinement après-guerre à la toute nouvelle armée israélienne, qui en fit usage pendant la guerre israélo-arabe de 1948-1949[8].

Unités ayant utilisé le H35 ou le H39 en 1940

- Dans les divisions légères de cavalerie :

- Dans les groupes de reconnaissance des divisions d’infanterie :

- Dans les divisions légères mécaniques :

- 1re DLM, 4e régiment de cuirassiers et 18e régiment de dragons - 47 chars chacun

- 2e DLM, 13e régiment de dragons et 29e régiment de dragons - 47 chars chacun

- 3e DLM,1er régiment de cuirassiers et 2e régiment de cuirassiers - 47 chars chacun (tous avec canon SA38), 11e régiment de dragons portés 69 chars

- 4e DLM (créée le avec les restes de 1re DLC), Groupe d'escadrons de la Roche (10 chars), 1er RAM

- 7e DLM (créée le avec les restes de la 4e DLC), 8e régiment de dragons - 40 chars (dont 20 avec SA38).

Caractéristiques

Le Hotchkiss H35 est un petit véhicule de 4,22 m de long, 1,95 m de large et 2,15 m de haut. Sa caisse est constituée de six parties en acier coulé, boulonnées ensemble. On a ainsi le plancher moteur et celui du compartiment de combat qui forment le bas du véhicule, et quatre pièces pour le dessus : une à l’avant, une à l’arrière et deux latérales. L'emploi d’acier coulé permet d'avoir un blindage incliné évitant les pièges à obus, et de maximiser les chances de déflexion d'un projectile. Bien que bonne pour l'époque, la protection ne satisfaisait pas les responsables de l'infanterie, l'épaisseur maximale étant de 34 millimètres au lieu des 40 mm demandés. L'acier lui-même était sujet à des problèmes de qualité, dus notamment à l'importance de la sous-traitance. D'abord trop mou, l'acier fut ensuite durci, mais il devint friable et chargé de bulles qui constituaient autant de points faibles.

L'équipage était constitué de deux hommes. Le conducteur s’asseyait à l'avant droit de la caisse, derrière une large trappe à deux battants coulés. La conduite est difficile : le char n'ayant pas le différentiel de son concurrent de Renault, il répondait de façon imprévisible à tout changement de direction ; les freins trop faibles, particulièrement en descente, n'amélioraient pas vraiment la situation. Autre difficulté, le cinquième rapport de la boîte de vitesses était très dur à engager, si bien qu'on atteignait rarement les 28 km/h de la vitesse théorique. Le char était aussi sous-motorisé avec seulement 78 chevaux pour ses 11 370 kg, soit 6,9 chevaux par tonne. Ce déficit de puissance et la conduite forcément brusque du pilote nuisaient fortement à la fiabilité mécanique : de ce fait, les pannes était fréquentes. Le char avait cependant certaines qualités : la suspension était constituée de trois bogies ressemblant à ceux du R35, mais employant des ressorts horizontaux plutôt que des cylindres de caoutchouc, et son réservoir de 180 litres lui donnait une autonomie de 129 kilomètres ou 8 heures en tout-terrain.

Le chef de char, lui, prenait place seul dans une tourelle APX-R, sûrement le plus gros défaut du char, mais commun à tous les chars légers français de l'époque. En effet, le chef de véhicule se retrouve seul pour servir et approvisionner l'armement, observer le champ de bataille, repérer les objectifs potentiels et diriger le pilote[9]. Cependant, la tourelle monoplace permettait de limiter le nombre de conscrits nécessaires au maniement d'un blindé et était beaucoup plus facile à fabriquer qu'une spacieuse et lourde tourelle biplace[10].

Autre défaut important du char, son canon SA 18 (SA pour semi-automatique en référence à sa culasse), une pièce de 37 mm datant de la Première Guerre mondiale, à la vitesse initiale très faible, était incapable de pénétrer plus de 15 millimètres de blindage, ce qui la rendait impropre au combat contre les autres chars. Le char léger était en effet, dans l'esprit de l'Armée, destiné à attaquer les points de résistance ennemis à l'obus explosif et non à combattre d'autres chars[10]. En 1940, les H35 en service dans les DCR (infanterie) et les DLM (cavalerie) sont réarmés par un canon SA 38 de 37 mm, à raison d'un sur quatre, tout comme quelques chars en réserve. Plus long et plus moderne, le SA 38 donnait une réelle capacité antichar au char. La version réarmée du H35 était désignée H38 par Hotchkiss bien que cette désignation n'ait jamais été utilisée par l'Armée française[10] - [11].

Le canon de 37 était jumelé avec une mitrailleuse de 7,5 mm MAC modèle 1931. L'emport de munitions était de cent obus : obus de rupture modèle 1892/1924 (de type APHE : perforant explosif), ou modèle 1935 (de type APCR : sous calibré et explosifs) et de deux mille quatre-cents cartouches de mitrailleuse[12].

400 H35 sont produits de 1936 à 1937, livrés de juillet 1936 à 1938[3] puis la production est arrêté à cause des défauts mécaniques du H35[10].

Variantes

Le char léger modèle 35H modifié 39

La cavalerie demandant une vitesse supérieure, le montage d'un moteur plus puissant fut tenté à partir d'octobre 1936, donnant naissance à un prototype l'année suivante. La caisse fut agrandie pour loger le nouveau moteur de cent vingt chevaux, forçant les ingénieurs à revoir en conséquence la suspension et les chenilles : la masse atteignait alors 12,1 tonnes. Le nouveau modèle, bien plus rapide, était capable d'atteindre 36 km/h, mais il était aussi plus facile à conduire. Présenté à la Commission d’Expérimentation de l’Infanterie le , il est accepté comme char léger modèle 35H modifié 39, dit H39, et une commande de deux cents exemplaires est passée, étendue par la suite à neuf cents. Les nouvelles chenilles rallongées, bien qu'améliorant la répartition de la pression au sol, retardèrent la production, car l'outillage d'usinage des patins des premières versions dut être changé. Malgré tout, deux-cent-quarante H39 étaient prêts en septembre 1939 (en plus des 400 H35 déjà mentionnés), et environ sept-cent dix à la fin juin 1940[13]. En 1940, le char H39 reçut, à partir du 380e exemplaire produit, le canon SA 38[14]. Le char H39 doté de l'ancien canon court est parfois appelé H38, par dérivation de la désignation du fabriquant « modèle 1938 série D »[12] - [3] - [15].

À l'entrée de la guerre, les Alliés cherchèrent à concentrer la production de chars légers sur un seul modèle : pour sa grande mobilité, c'est le Hotchkiss qui fut choisi. Il était prévu d’en équiper les nombreuses divisions blindées qui devaient être mises sur pied pour une hypothétique offensive décisive pendant l'été 1941. On espérait pousser la production à trois cents exemplaires mensuels, et dans ce but, les industries britannique et portugaise furent mises à contribution pour fournir des éléments de caisse coulés. En échange de leur aide, les Britanniques devaient recevoir neuf Renault B1bis par mois. Ces plans ambitieux sont rapidement oubliés avec la bataille de France, en mai 1940.

La désignation d'usine du modèle 35H modifié 39, était le char léger Hotchkiss modèle 38 série D, ce qui causa beaucoup de confusion, car bien que la désignation officielle soit toujours char léger modèle 35H, beaucoup commencèrent à l'appeler 38H ou 39H. Après guerre, on considéra longtemps, à tort, que la désignation du modèle avec le moteur de 120 chevaux avait été H38 et celle avec le canon SA38, H39.

- Char léger modèle 1935 H désignation officielle du modèle avec moteur de 78 chevaux.

- Char léger modèle 1935 H modifié 39 désignation officielle du modèle avec moteur de 120 chevaux.

- Hotchkiss H35 désignation officieuse du Char léger modèle 1935 H.

- Hotchkiss H38 désignation officieuse du Char léger modèle 1935 H modifié 39.

- Hotchkiss H39 désignation officieuse du Char léger modèle 1935 H modifié 39 avec le canon SA38.

- Emploi dans la Wehrmacht

- Panzerkampfwagen 35H 734(f) désignation allemande du Char léger modèle 1935 H.

- Panzerkampfwagen 38H 735(f) désignation allemande du Char léger modèle 1935 H modifié 39.

- Artillerieschlepper 38H(f) conversion en ravitailleur d'artillerie, par suppression de la tourelle.

- Panzerkampfwagen 35H(f) mit 28/32 cm Wurfrahmen véhicule lance-roquettes.

- Panzerkampfwagen 38H(f) mit 28/32 cm Wurfrahmen véhicule lance-roquettes.

- 7,5 cm PaK40(Sf) auf Geschützwagen 39H(f) conversion en chasseur de chars, communément appelé SdKfz. 135 Marder I, 24 réalisés[16].

- 10,5-cm leFH 18 (Sf.) auf Geschützwagen 39H(f), conversion en canon automoteur de 105 mm après le montage d'un obusier de 105 mm par le Baukommando Becker, 12 pièces en pour la Sturmabteilung 220 équipées du 10,5-cm leichte Feldhaubitze 16 (en), puis 12 autres en , cette fois-ci équipées du 10,5-cm-leichte Feldhaubitze 18 plus moderne[17].

- Panzerbeobachtungswagen 38H (f) conversion en véhicule d'observation d'artillerie.

Véhicules survivants

Un Hotchkiss H35 et neuf Hotchkiss H35s modifiés 39 existent toujours; tous les autres modifié 39 survivants ont été transformés et utilisés par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale[18]. Un Hotchkiss H39 se trouve sur le parvis du mémorial Charles-de-Gaulle à Colombey les Deux Églises[19] et un second au Musée des Blindés de Saumur.

Dans la culture populaire

Jeux vidéo

- Le Hotchkiss 35 est jouable dans World of Tanks, classé comme un char léger français de rang II.

- Il est également utilisable dans le jeu War Thunder, classé comme un char léger français de rang I, avec une côte de bataille de 1.0.

Notes et références

- https://theatrum-belli.com/chronique-des-blindes-le-char-hotchkiss-h39-du-memorial-charles-de-gaulle/

- https://theatrum-belli.com/chronique-des-blindes-le-char-hotchkiss-h39-du-memorial-charles-de-gaulle/

- François Vauvillier, « Nos chars en 1940 : pourquoi, combien », Histoire de guerre, blindés et matériel, Histoire & Collections, no 74, , p. 40-48

- François Vauvillier, « Notre cavalerie mécanique à son apogée le 10 mai 1940 », Histoire de guerre, blindés et matériel, Histoire & Collections, no 75, , p. 40-49

- Zaloga 2014b, p. 42-43.

- Jacques Belle, « La liquidation et l'ampleur du butin », Histoire de guerre, blindés et matériel, no 137, , p. 73-80

- Yannis Kadari, « L'épopée du Royal Cambouis : La compagnie de chars des FFL au combat (1940-41 - première partie) », Batailles & Blindés, Caraktère, no 1, , p. 5-15

- Steven Zaloga, Tank Battles of the Mid East Wars, vol. 1 : Wars of 1948-1973, Hong Kong, Concord Publications Co, , 72 p. (ISBN 978-9623616126), p. 15

- Zaloga 2014b, p. 31.

- Pascal Danjou, « Les Hotchkiss H35 réarmés », Histoire de guerre, blindés et matériel, Histoire & Collections, no 74, , p. 76-77, 80-81

- François Vauvillier, « Toute la lumière sur le canon de 37 SA 38 », Histoire de guerre, blindés et matériel, Histoire & Collections, no 74, , p. 78-79

- Laurent Tirone, Yannis Kadari, Yann Mahé et Hubert Cance, « Hotchkiss H35, Hotchkiss H35 (réarmé), Hotchkiss H39, Hotchkiss H38 », Trucks & Tanks, no Hors série 5 « Les engins de combat de l'armée française en 1940 », , p. 72-79 (ISSN 2100-9414)

- François Vauvillier et Jean-Michel Touraine, L'automobile sous l'uniforme 1939-40, Massin, (ISBN 2-7072-0197-9), « Les engins blindés de combat », p. 229

- Zaloga 2014b, p. 22-23.

- Zaloga 2014a, p. 27-28.

- Sur base Hotchkiss. D'autres Marder I proviennent de la conversion de la chenillette Lorraine 38L.

- Laurent Tirone, « 10,5cm leFH18(Sf) auf Geschützwagen 39H(f) », Trucks & Tanks Magazine, no 12 (hors-série), , p. 38-39 (ISSN 2100-9414)

- « Surviving French Tanks », sur the.shadock.free.fr, (consulté le )

- 1940, il est devenu De Gaulle

Voir aussi

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Pierre Touzin, Les véhicules blindés français, 1900-1944. EPA, 1979.

- E. Ramspacher Chars et blindés français Charles-Lavauzelle, 1979.

- Jean-Gabriel Jeudy, Chars de France, E.T.A.I., 1997 (ISBN 978-2726883693).

- (en) Philip Trewhitt, Armored Fighting Vehicles, Brown Packaging Books, (ISBN 978-1840133387).

- (en) Steven J. Zaloga, French Tanks of World War II (1) : Infantry and Battle tanks, Osprey Publishing, coll. « New Vanguard » (no 173), , 48 p. (ISBN 9781846035135, présentation en ligne).

- (en) Steven J. Zaloga, French Tanks of World War II (2) : Cavalry Tanks and AFVs, Osprey Publishing, coll. « New Vanguard » (no 213), , 48 p. (ISBN 9781782003922, présentation en ligne).

Articles connexes

- Chars équivalents en 1940

- Allemagne :

- Panzerkampfwagen 35(t), tchèque,

- Panzerkampfwagen 38(t), tchèque également

- URSS

- France

- Italie