Gare de la reconstruction

Les gares de la reconstruction sont un ensemble de gares construites, en Belgique et en France, au lendemain de la Première Guerre mondiale pour remplacer des bâtiments détruits ou gravement endommagés lors du conflit. Un certain nombre de ces gares possédaient un plan ou des éléments communs entre-elles qui ont été utilisés uniquement pour ces gares ; elles sont désignées « bâtiment type Reconstruction ».

Destructions causées par la guerre

De nombreuses gares ont été détruites lors de la guerre, certaines lors de bombardements (comme celles de Nieuport) ou de combats, maison par maison, mais il y a aussi eu un grand nombre de gares incendiées par les Allemands lors de leur retraite (par exemple Visé). Des bâtiments provisoires, parfois de vieux wagons, serviront de gare temporaires et, une fois que les besoins prioritaires de la reconstruction auront été réglés, de véritables gares remplaceront la plupart de ces structures temporaires.

Sous l'occupation, les Allemands édifièrent des structures temporaires pour remplacer certaines gares détruites et, exceptionnellement, des bâtiments en dur (Audun-le-Roman a reçu une nouvelle gare peu après l'invasion).

Le rattachement à la Belgique des cantons de l'Est et la réintégration de l'Alsace et de la Lorraine à la France apportent à ces deux pays plusieurs lignes construites par les Allemands dont les gares ont parfois été endommagées lors de la guerre. Certaines de ces lignes sont des lignes militaires dont les bâtiments, lorsqu'ils sont encore debout, sont le plus souvent des structures en bois.

La Seconde Guerre mondiale occasionnera de nouvelles destructions de gares mais aucun plan standard ne sera employé pour les gares reconstruites après 1945, du moins en Belgique.

- Les dommages de guerre

La gare de Kaaskerke sur le front de l'Yser en 1916.

La gare de Kaaskerke sur le front de l'Yser en 1916. Vouziers et sa gare, en ruine après la contre-offensive de 1918.

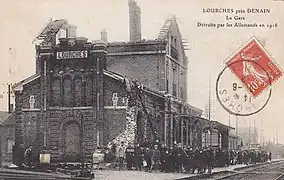

Vouziers et sa gare, en ruine après la contre-offensive de 1918. Les ruines de la gare de Lourches, détruite lors de la retraite des Allemands.

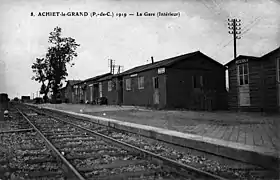

Les ruines de la gare de Lourches, détruite lors de la retraite des Allemands. Gare provisoire à Achiet en 1919.

Gare provisoire à Achiet en 1919.

En Belgique

Les bâtiments temporaires

Ces bâtiments d'un seul niveau sont de forme et de matériaux différents et sont parfois des structures de ré-emploi. Un certain nombre de ces gares était construits en bois ou en pans de bois hourdés de brique.

La pratique des gares provisoires n'est pas nouvelle dans les chemins de fer belges et remonte parfois à la construction des lignes dans les années 1830-1870. Un certain nombre de gares provisoires (de la reconstruction et aussi d'avant-guerre[1]) resteront employées jusque dans les années 1960 (Denderleeuw et Ypres par exemple).

Dans de rares cas (Auvelais[2], Staden, etc.) le bâtiment de la gare, gravement endommagé, est uniquement reconstruit en partie en conservant seulement le rez-de-chaussée ou en utilisant une aile de l'ancien bâtiment.

La gare d'Elouges, une gare type 1873[3], a perdu son étage à une époque inconnue tandis qu'un logement de fonction se rajoute dans le prolongement du bâtiment[4]. Peut-être s'agit-il de la conséquences d'une destruction survenue durant la Première guerre.

Les gares standard

Ces gares étaient les plus nombreuses ; elles ont été construites par les Chemins de fer de l'État belge au début des années 1920 en Flandre-Occidentale, en Flandre-Orientale et dans le Hainaut[5]. Toutes ces gares remplacent un bâtiment détruit ou trop gravement endommagé par le conflit à l'exception de la gare de Nijlen, construite en 1924 pour remplacer un bâtiment vétuste, qui survécut au conflit, mais dont le remplacement était déjà programmé avant 1914[6].

Contrairement aux gares standard d'avant-guerre qui avaient un plan identique et dont seule la longueur de l'aile servant de salle d'attente variait, les nouvelles gares standard emploieront une plus grande variété de formes selon les nécessités du lieu et les choix de leur architecte. En outre, rompant avec la pratique, une grande partie d'entre-elles sont dépourvues d'étage, ce qui était rare pour les gares d'avant-guerre.

Malgré ces différences, elles possédaient de nombreux points communs. Elles étaient réalisées en briques (généralement en brique rouge) avec de grandes fenêtres étroites groupées par 2 ou 3, le plus souvent, surmontées de vasistas à arcs bombés et, sauf exception, des toitures à demi-croupes et de multiples pignons. Le logement de fonction des gares à deux niveaux possède le plus souvent une disposition en T renversé et de petites fenêtres décalées au niveau des escaliers. Le toit est en tuiles et presque chaque angle (pignons, chiens-assis, transitions) possède des demi-croupes[5]. Alors qu'avant-guerre, la grande majorité des gares belges possédaient une marquise, aucune des gares de cette famille n'en reçut à sa construction.

Elles offrent une ressemblance frappante avec la gare d'Adinkerque - La Panne érigée en 1913 par l'architecte Joseph Viérin dans un style qui mélange modernisme et architecture traditionnelle et emploie de nombreuses fenêtres groupées sous une toiture comportant plusieurs demi-croupes. Bien que située près du front, cette gare a survécu au premier conflit mondial et existe toujours.

Plusieurs architectes réalisent les plans de ces gares entre 1921 et 1925 et leurs noms n'ont pas toujours été retrouvés : A. Desmet et N. Richard sont responsables de la plupart d'entre-elles tandis que la gare d'Avelgem est réalisée par P. Ongenae, chef de section aux Chemins de fer de l'État belge.

Les autres bâtiments annexes (halle à marchandises, toilettes...) qui durent être reconstruits le seront également dans ce style, un exemple bien conservé est le bâtiment à usages divers de la gare de Poperinge, ou la halle à marchandises de la gare de Wevelgem. On en retrouve parfois à côté d'une gare d'avant-guerre qui a survécu au conflit, notamment à Poperinge et vice-versa (par exemple à Zarren).

Variantes

De nombreuses variantes existent et un certain nombre de gares étaient uniques ou légèrement différentes entre elles. La liste des gares est classée par taille, en partant des gares les plus petites. Sauf mention contraire, toutes les gares sont en briques rouges, munies de fenêtres à vasistas et de toiture à croupes.

.png.webp)

Petites gares à un étage

- Kortemark sur la ligne 73[7]. Gare de plan rectangulaire comportant une partie haute à trois travées (triples ou quadruples)[8] quasi symétrique (sauf la toiture qui se termine en bâtière d'un côté), et une aile plus basse d'une travée servant de magasin pour les colis[9]. Gare toujours active.

- Wervicq sur la ligne 69. Version agrandie du bâtiment que l'on retrouve à Boezinge[10], elle présente, côté rue, cinq travées doubles (dont deux encadrant l'entrée et surmontées par une grande lucarne) et une porte pour le magasin ; côté voies, trois travées doubles, trois portes et pas de pignon[11]. Le bâtiment, qui est classé, a récemment été fermé aux voyageurs et proposé à la vente[12].

- Boezinge[13] sur la ligne 63. Il s'agit d'une gare à un niveau de plan rectangulaire comportant trois travées (doubles ou triples), une toiture sous bâtière longitudinale avec une grande lucarne au centre, légèrement sur la droite, (côté rue) et une lucarne décentrée à droite (côté quai)[8]. Cette gare existe toujours et sert de maison de jeunes[13].

- Langemarck[14] sur la ligne 63. Identique à la gare de Boezinge. Le bâtiment existe toujours a été transformé en caserne de pompiers[15].

- Moorslede-Passendale[16] sur la ligne 64. Identique à celle de Boezinge. Bâtiment démoli.

- Pervyze sur la ligne 74. Identique à celle de Boezinge mais à la disposition des lucarnes inversée (à gauche sur chaque façade)[8]. Reconvertie en habitation et fortement altérée[17] - [18].

- Poelcappelle[19] sur la ligne 63. Identique à celle de Boezinge. Reconvertie en habitation[20].

- Vlamertinge[21] - [22] sur la ligne 69. Identique à celle de Boezinge. Magnifiquement restaurée[22], elle a été reconvertie en restaurant.

- Warneton[23] sur la ligne 67. Identique à celle de Boezinge. Reconvertie en club de sport[24].

- Zarren sur la ligne 73[25]. Identique à celle de Pervyze. Démolie en 1979[26] - [25].

- Bissegem[27] - [28] sur la ligne 69. Halte de plan rectangulaire comportant quatre travées (doubles ou triples) dont une servant de magasin pour les colis[8]. Toiture à demi-croupes longitudinale sans lucarne ni chien-assis[28]. Récemment fermée et convertie en café[29].

- Houthem sur la ligne 69. Halte comportant une partie à toit haut à deux travées et une partie légèrement plus basse, plus étroite côté rue, de deux travées servant de bureau et de magasin. Côté quai, la façade est rectiligne ; côté rue, le raccord entre les deux parties se fait par une toiture à croupe et un raccord étroit en L comprenant la porte d'accès (qui est perpendiculaire au reste de la façade[30]). Bâtiment démoli.

.png.webp)

- Pont-Rouge sur la ligne 67[31]. Identique à celle de Houthem mais disposition inversée[8]. Reconvertie en habitation et fortement altérée[31].

- Ramskapelle sur la ligne 74. Identique à celle de Houthem. Bâtiment démoli.

- Westrozebeke[32] sur la ligne 63. Identique à celle de Houthem. Reconvertie en habitation[33], elle est la seule de ces quatre haltes à avoir conservé sa disposition d'origine, très particulière.

Gares standard à deux étages

Ces gares variaient quelque peu entre-elles et étaient munies d'un logement de fonction à deux niveaux en T renversé possédant côté voies possédant deux travées triples au rez-de-chaussée, une double et une triple au premier étage et un pignon surplombant la travée triple. Côté rue, les travées triples sous le pignon sont remplacées par une porte et une cage d'escalier à fenêtres décalées (dont la disposition varie légèrement de gare en gare), le reste de la façade est identique côté rue et se prolonge par un appentis de service. L'aile à un seul étage contenant la salle d'attente varie en longueur (entre 2 et cinq groupes de travées) mais comporte toujours au moins un chien assis et une lucarne à pans-coupés à l'extrémité surplombant la dernière travée. Tous les angles de la toiture sont à demi-croupes.

.png.webp)

- Eine[34] sur la ligne 86 (construite en briques brunes avec bandeaux de brique jaune). Le logement de fonction à gauche. L'aile basse comporte deux travées triples et une simple sous le pignon (porte du magasin) côté quai ; une triple, un porche d'entrée et une double côté rue[35]. Elle existe toujours, reconvertie en agence immobilière.

- Oostkerke sur la ligne 73[36] - [37]. Le logement de fonction est à droite ; l'aile basse comporte de chaque côté deux travées triples et une double sous la lucarne. Elle a été reconvertie en logement[38].

- Zonnebeke sur la ligne 64. Le bâtiment, en tous points identique à la gare d'Oostkerke, a été converti en caserne de pompiers (fenêtres murées)[39]. En 2010, est reconvertie en maison de jeunes et a à l'occasion été restaurée en état d'origine[40].

- Hansbeke sur la ligne 50A[41] (briques brunes avec bandeaux de brique jaune)[42]. Le logement de fonction est à gauche et légèrement différent ; l’aile basse est pratiquement identique à celle de la gare d'Oostkerke. Elle fut démolie en 2016 lors de la mise à quatre voies de la ligne.

- Tronchiennes[43] sur la ligne 50A. En tous points identique à la gare de Hansbeke[44], elle a été démolie en 2011 pour la mise à quatre voies de la ligne.

- Hollain sur la ligne 88[45] (briques rouges et bandeaux de pierre). Le logement de fonction est à droite ; l’aile basse comporte de chaque côté trois travées doubles (dont une sous la lucarne) et une triple[45]. Elle a été reconvertie en habitation et en local associatif.

- Willemeau-Froidmont sur la ligne 88A[46] (briques rouges et bandeaux de pierre). Le logement de fonction est à droite ; l’aile basse possède trois travées doubles (dont une sous la lucarne, deux encadrant la porte d'entrée) et une triple. Convertie en magasin et fortement altérée[46].

- Dottignies sur la ligne 85[47] (briques rouges et bandeaux de pierre). Logement de fonction à droite, aile basse de trois travées doubles (dont une sous la lucarne), une triple et une simple, deux chiens-assis. Disposition différente côté rue et côté quai. Convertie en école maternelle et en habitation[24].

Variante simplifiée : ces quatre gares ont un logement de fonction de forme proche mais avec une aile basse de service se prolongeant au-delà du logement de fonction. La plupart des fenêtres sont en une seule partie et sont à linteau droit ou arc bombé. L'aile basse servant de salle d'attente est petite et possède en son centre un porche surmonté d'une lucarne à demi-croupe.

- Ligne sur la ligne 94[48]. Logement de fonction à droite muni d'une aile de service d'au-moins deux travées. Aile basse de quatre travées. Gare fermée et démolie[49].

- Pecq sur la ligne 87[50]. Logement de fonction à droite muni d'une aile de service à une travée prolongée par une aile à toit plat. Aile basse de trois travées servant de salle d'attente. Bâtiment reconverti en logement[50].

- Ruien sur la ligne 85[51]. Logement de fonction à droite muni d'une aile de service de trois travées dont les deux dernières sont plus basses et également coiffées d'une toiture à croupes. Aile basse de quatre travées servant de salle d'attente[52]. Gare fermée et démolie par après[53].

- Templeuve sur la ligne 75A. Logement de fonction à droite avec une petite aile de service à toit en appentis. Aile basse de quatre ou cinq travées[54]. Gare fermée et reconvertie en habitation[24].

Autres gares

.png.webp)

- Grammene sur la ligne 73[55]. Logement de fonction à droite muni d'une toiture sous bâtière en L avec une légère excroissance sous bâtière côté voies. Aile basse sous bâtière sans lucarne de deux travées triples et une simple[56]. Gare fermée et reconvertie en habitation[55] ; l'existence d'un bâtiment de gare antérieur est incertaine.

- Rumes, gare-frontière sur la ligne 88A, fermée et reconvertie en deux logements. Petite gare symétrique sans salle d'attente (celle-ci se trouvait dans la gare provisoire construite en 1918). Le bâtiment de gare en forme de H comporte deux parties absolument symétriques[57] (logement de fonction du chef de gare et de la douane) en T renversé. Pignons transversaux à colombages et disposition différente de chaque côté :

- côté rue : sous le pignon, une travée triple au rez-de chaussée et une grande fenêtre au premier étage ; au centre, une travée triple (porte d'entrée), une cage d'escalier à fenêtres décalées et un chien-assis (partagé entre les deux moitiés de gare).

- côté quai : sous le pignon, une paire de travées au rez-de chaussée et une travée double au premier étage ; au centre, une grande fenêtre au rez-de chaussée et une travée double au premier étage.

- Bléharies, gare frontière sur la ligne 88. Absolument identique à la gare de Rumes, elle ne possédait pas non plus de salle d'attente car celle-ci était située dans le bâtiment provisoire d'après-guerre[58]. Bâtiment démoli.

- Nijlen, sur la ligne 15 dans la province d'Anvers[59]. Ce n'est pas une vraie gare de la reconstruction car elle remplace un bâtiment vétuste qu'il était prévu de démolir avant-guerre. Attribuée à l’architecte P.J. Rooms, elle est construite en brique brune avec bandeaux de brique jaune et dés de pierre, elle est identique au plan standard mais avec une toiture et des pignons sous bâtière au lieu des demi-croupes. Logement de fonction disposé à droite, aile basse d'une travée triple, trois doubles (dont deux encadrant la porte des voyageurs) et une triple servant de magasin sous la lucarne à pignon[60]. Bâtiment récemment vendu.

- Avelgem sur la ligne 83. Gare standard à deux niveaux en brique rouge et bandeaux de pierre avec une très longue aile basse, deux grandes lucarnes sous toiture transversale et en tout six travées triples (dont une sous chaque lucarne) et trois simples (deux d'entre-elles sont remplacées par un porche côté rue), et deux chiens-assis[61]. Bâtiment classé occupé par la croix rouge et des services communaux[62].

- Comines sur la ligne 69. Ce bâtiment monumental en sept parties quasi-symétriques (près de 16 travées) est la plus grande des gares « reconstruction » réalisée en Belgique. Elle ne comporte qu'un seul niveau, mais des combles importantes. La partie centrale présente, côté rue, une verrière très haute. Façade continue côté quai et façade possédant une double avancée côté rue[63]. Bâtiment utilisé comme école de musique et bâtiment de service par la SNCB (le guichet est fermé depuis 2013).

Reprise de plans d'avant-guerre

Quelques gares nouvelles érigées après la Première Guerre mondiale reprenaient, quasiment à l’identique, les plans standard utilisées avant-guerre, plus précisément le plan type 1895.

Un certain nombre de détails, notamment la forme des fenêtres et les frises moins élaborées, les différencient des gares d'avant-guerre mais ces gares type 1895 d'après-guerre n’étaient non plus pas pareilles entre-elles.

Seules trois gares de la sorte seront construites, ce qui les rend beaucoup plus rares que les gares standard de la reconstruction.

- La gare de Boussu[64] sur la ligne 97 : toutes les ouvertures sont surmontées d'arcs bombés (sauf la baie au pignon de l'aile de service). Aile basse à gauche de six travées disposée à gauche. Depuis la fermeture du guichet, la gare est en cours de reconversion pour accueillir des services communaux[65].

- La gare d'Olsene[66] sur la ligne 75 : fenêtres géminées à linteau droit au premier étage[67]. Aile basse à droite de trois travées[68]. Gare fermée en 1978 et démolie.

- La gare de Zingem[69] sur la ligne 86 : fenêtres normales sauf celles de la gage d'escalier qui sont de petites fenêtres décalées. Bâtiment reconverti en habitation depuis la fermeture du guichet[70].

Autres types de gares

Plusieurs gares recourent à un modèle unique, différent des plans standards.

- La gare d'Ollignies, détruite durant la guerre[71], reçoit un nouveau bâtiment après la fin du conflit. Il s'agit d'un bâtiment en briques de style balnéaire d'un étage (sous les combles) de plan rectangulaire surmonté par une toiture très complexe composée de trois volumes mansardés surmontés d'un toit à croupes[71]. Le volume central comporte un pignon transversal à colombages et le reste de la toiture possède de nombreuses lucarnes et un chien-assis à colombages côté rue[71] ; l'aile gauche servait de salle d'attente pour les voyageurs (deux travées) et de magasin pour la réception et l'expédition des colis (une travée). Après sa reconversion, la gare, très bien préservée, a vu disparaître la porte et les petites fenêtres de l'ancien magasin à colis au profit de grandes fenêtres identiques à celles de la salle d'attente.

- La gare de Herve, détruite lors de l’invasion[72], reçoit un nouveau bâtiment définitif en 1926[73]. Il est constitué d'une longue aile basse de dix travées à linteau droit (dont une triple) sous bâtière longitudinale avec un porche sous pignon faisant saillie côté rue[74]. Un logement de fonction en L, de deux niveaux, ayant un aspect différent est accolé à la gare, légèrement en retrait.

- Les gares de Waregem[75] et Deinze[76], détruites lors du confit, reçurent chacune un bâtiment très proche : ce long bâtiment sans étage, réalisé en brique, comporte une dizaine de travées (celui de Deinze est plus long). L'aspect de ces bâtiment était plus rustique que celui des gares standard mais des contreforts décoratifs ainsi que les motifs en « Z » des briques des pignons semble être une évocation de l'architecture locale, notamment des anciennes fermes. Ces deux gares ont été démolies et remplacées dans les années 1970.

Ollignies, côté rue : la dernière fenêtre à gauche était plus petite, cette partie servait aux colis.

Ollignies, côté rue : la dernière fenêtre à gauche était plus petite, cette partie servait aux colis. Pignon à colombages en béton ; de nombreux détails sont communs avec les gares standard.

Pignon à colombages en béton ; de nombreux détails sont communs avec les gares standard. Ollignies, côté quais ; à gauche, l'ancien bâtiment des toilettes et la cour.

Ollignies, côté quais ; à gauche, l'ancien bâtiment des toilettes et la cour. Herve, côté rue.

Herve, côté rue. Herve ; à droite, l'ancien logement de fonction.

Herve ; à droite, l'ancien logement de fonction.

En France

Chemins de fer de l'Est

_gare_de_Saint-Erme_cot%C3%A9_quais.JPG.webp)

Pour remplacer les gares détruites pendant le conflit, la Compagnie des chemins de fer de l'Est continua la construction des plans de gares « type 1903 » créés par l'architecte Paul-Adrien Gouny[77] - [78] entre 1902 et 1903[79] - [80]. Le dessin d'avant-guerre et le nombre de matériaux employés pour la façade furent légèrement simplifiés par souci d'économie. De telles gares ont été construites jusque dans les années 1930[81].

Trois plans types, très semblables, ont été choisis :

- Un bâtiment, utilisé pour les gares de grande ou moyenne importance, qui comportait un corps de logis en « T » de deux niveaux servant de logement de fonction avec une toiture à demi-croupes ; une aile basse sans étage servant de salle d'attente généralement munie de cinq travées sous bâtière longitudinale, sans demi-croupes (ce qui pouvait permettre d'allonger ultérieurement le bâtiment).

- Un bâtiment, utilisé pour les gares de faible ou de moyenne importance, avec un étroit logement de fonction de deux niveaux sous toiture longitudinale prolongé par une annexe servant de porche et de cage d'escalier. Une aile basse, sans étage, sert de salle d'attente. La toiture de l'ensemble est à demi-croupes, également appelé toiture à croupe à pans retroussés[80].

- Les haltes avaient un aspect extérieur proche du second plan type avec des toitures à demi-croupes. Le logement de fonction, copié sur les maisons de garde type 1903[77] - [78] est plus petit ; il se prolonge par une aile basse pour les voyageurs et les colis dotée de deux travées ou d'une travée et demie[82].

Ces bâtiments partagent un grand nombre d'éléments en commun (forme générale, portes et fenêtres, arcs bombés surmontés de brique, couleur des ornements et des enduits...). Le plan type des gares moyennes est le plus répandu des trois.

Certaines gares (Avize, Raucourt, Laifour...) ont une disposition légèrement différente du logement de fonction en raison de la configuration du terrain. Le plan type des grandes gares est le seul à s'écarter fortement du plan type d'avant-guerre, lequel avait notamment été utilisé à Crécy-la-Chapelle et Jœuf - Homécourt.

Le plan des maisons de garde-barrière type 1903 sera repris à l'identique pour la reconstruction des maisons de garde détruites lors du conflit. L'aspect extérieur et la disposition sont en tous points identiques au corps de logis des haltes type 1903[81].

- Galerie de photographies

Petite gare de Vrizy :

Petite gare de Vrizy :

trois travées.

_ancienne_gare_(01).JPG.webp) Sampigny : gare de taille moyenne.

Sampigny : gare de taille moyenne. La Ferté-sous-Jouarre : une grande gare construite en pierre meulière.

La Ferté-sous-Jouarre : une grande gare construite en pierre meulière. Laifour : disposition atypique en raison de la pente et de la présence d'une route.

Laifour : disposition atypique en raison de la pente et de la présence d'une route.

Autres gares Est semblables

_gare_Rouvroy-L'%C3%89chelle.JPG.webp)

Le fait que ces bâtiments étaient déjà construits avant-guerre peut porter à confusion, toutefois, le nombre de bâtiments réalisés avant-guerre est relativement faible car la plupart des lignes, et des gares, de l'Est avaient déjà été achevées avant l'adoption de ce plan. Les gares construites entre 1903 et 1914 se distinguent par la présence de percements plus grands et rapprochés ainsi que par l'usage de matériaux plus nobles (pierre de taille, moellons...)[80].

La portion Onville - Lérouville de ligne de Lérouville à Metz-Ville est un cas particulier : située en zone de guerre, elle a en partie été construite après le conflit (inaugurée en 1931 entre Lérouville et Thiaucourt) tandis que la portion Thiaucourt - Onville, qui était une simple antenne à voie unique avant-guerre, a été reconstruite. Plusieurs photographies d'époque montrent que des haltes comme Waville et Rembercourt étaient toujours debout après le conflit mais les bâtiments, très petits, ont par la suite été démolis et remplacés par des haltes de même type que celles de la reconstruction[82]. Il en va de même pour la gare de Thiaucourt. La ville de Thiaucourt avait beaucoup souffert durant la guerre mais le bâtiment d'origine de la gare apparaît toujours sur une carte postale des années 1920 montrant, au premier plan, le chantier de prolongation de la ligne[83].

Chemins de fer du Nord

La Compagnie des chemins de fer du Nord avait vu beaucoup de ses gares détruites lors du conflit et réalisa plan type standard pour les bâtiments voyageurs de ses gares secondaires. Certaines grandes gares comme celle de Saint-Amand-les-Eaux, Albert ou Senlis reçurent un bâtiment unique, de style local.

Les grandes gares

Bâtiments standard

Le type de bâtiment standard, d'aspect fonctionnel, était très différent des anciennes gares secondaires du Nord qui avaient un plan symétrique. Il était constitué de deux parties :

- Une longue aile basse, de dimensions variables sous toit en bâtière longitudinale servant de bureau, de salle d'attente et de consigne

- Une partie haute servant de logement pour le chef de gare à deux travées sous toit en bâtière

Contrairement aux gares anciennes qui donnaient directement sur le quai plupart de ces gares furent érigées en retrait par rapport à la voie. En outre, on observe une grande variété de matériaux et de décorations en façade, alors que les gares d'avant-guerre avaient des façades uniformes.

Le logement de fonction était beaucoup plus spacieux que celui des anciennes gares et comportait deux niveaux entièrement dévolues au personnel[84]. Sauf sur les petites gares, il était plus large que l'aile basse.

- Galerie de photographies

Templeuve : brique rouge et frise de briques blanches.

Templeuve : brique rouge et frise de briques blanches.

La petite gare de Couvron, côté cour.

La petite gare de Couvron, côté cour. Landrecies : linteaux droits en béton et damier de briques.

Landrecies : linteaux droits en béton et damier de briques. Biache-Saint-Vaast : façade recouverte d'enduit avec de faux colombages en béton.

Biache-Saint-Vaast : façade recouverte d'enduit avec de faux colombages en béton._la_gare.JPG.webp) La gare de Crouy : façade en pierre de taille d'aspect néoclassique.

La gare de Crouy : façade en pierre de taille d'aspect néoclassique. Achiet-le-Grand emploie la pierre (ou le parpaing) avec une frise de briques peintes.

Achiet-le-Grand emploie la pierre (ou le parpaing) avec une frise de briques peintes. Moreuil ; ces nouvelles gares étaient souvent disposées loin des voies principales.

Moreuil ; ces nouvelles gares étaient souvent disposées loin des voies principales.

Petits bâtiments

Pour remplacer les bâtiments de halte détruits, les Chemins de fer du Nord construisirent plusieurs types de bâtiments :

- une variante plus faiblement dimensionnée des gares standard (voir ci-dessus) ;

- un bâtiment à étage, de trois travées, sans ailes, qui ressemble fortement au modèle d'avant-guerre pour les petites gares[85]

Les mêmes matériaux de construction que pour les gares standard sont utilisés en façade, notamment les arcs bombés bicolores en brique.

Courcelles-le-Comte.

Courcelles-le-Comte..jpg.webp)

Reconstruction partielle

Dans de rares cas, une partie seulement du bâtiment étant détruite ou irréparable, les Chemins de fer du Nord choisirent de conserver la moitié restante du bâtiment et de remplacer la partie détruite. C'est notamment le cas de la gare de Loos-lez-Lille, un bâtiment standard agrandi avant-guerre[86] - [87] dont une moitié fut entièrement détruite au cours du conflit[87]. Les dimensions et l'emplacement des fenêtres de la partie reconstruite s'écartent de la disposition d'origine.

Modélisme

- La firme Architecture & Passion, qui réalise des modèles réduits de gare en carton découpé au laser, commercialise un bâtiment voyageurs « reconstruction » de la Compagnie des chemins de fer du Nord représentant un bâtiment au logement de fonction étroit et à la façade de brique brune muni d'une aile de six travées[88].

- La firme Colinter Productions commercialise des modèles réduits en pierre synthétique de plusieurs variantes de bâtiments voyageurs et de maisons de garde-barrière type 1903 de la Compagnie des chemins de fer de l'Est[89]. Les gares de Hallering (échelle HO), Barancourt (échelle N) et de Belleville-sur-Meuse (échelle Z) représentent des bâtiments d'avant-guerre ; celle d'Eix-Abaucourt (échelle HO) représente le type simplifié mis au point lors de la reconstruction. La halte d'Alberstroff (échelle HO) représente le bâtiment de halte utilisé avant et après-guerre.

- La firme Régions & Compagnies commercialise à l'échelle HO un modèle réduit en carton gaufré de bâtiment voyageurs « reconstruction » de la Compagnie des chemins de fer du Nord représentant un bâtiment au logement de fonction étroit à la façade de brique rouge muni d'une aile de cinq travées[90].

Notes et références

- Hugo De Bot (trad. du néerlandais), Architecture des gares en Belgique - Tome 1 - 1835-1914, Turnhout, Brepols, , 240 p. (ISBN 978-2-503-51538-0), p. 61-65.

- Site La confrérie de l'Auveloise et les géants d'Auvelais : Auvelais, Histoire de la ligne de Chemin de Fer lire (consulté le 17 janvier 2019).

- « Les gares belges d'autrefois. Elouges. Guy Demeulder. », sur www.garesbelges.be (consulté le ).

- « La rue du stade », sur home.scarlet.be (consulté le ).

- Hugo De Bot (trad. du néerlandais), Architecture des gares en Belgique : Tome II - 1914-2003, Turnhout, Brepols, , 207 p. (ISBN 2-503-51538-X), p. 47-62.

- Architecture des gares en Belgique : Tome II, p. 70-71.

- « Les gares belges d'autrefois. Station Kortemark / La gare de Kortemark. Guy Demeulder. », sur www.garesbelges.be (consulté le ).

- Architecture des gares en Belgique : Tome II, p. 55.

- (nl) « Station Kortemark », sur Inventaris Onroerend Erfgoed (consulté le ).

- Architecture des gares en Belgique : Tome II, p. 52.

- « Les gares belges d'autrefois. La gare de Wervik. Guy Demeulder. », sur www.garesbelges.be (consulté le ).

- (nl) « NMBS station Wervik te koop », Grensnieuws, (lire en ligne, consulté le ).

- « Les gares belges d'autrefois. La gare de Boezinge. Guy Demeulder. », sur www.garesbelges.be (consulté le ).

- « Les gares belges d'autrefois. La gare de Langemark. Guy Demeulder. », sur www.garesbelges.be (consulté le ).

- (nl) « Station Langemark en stationschefwoning », sur Inventaris Onroerend Erfgoed (consulté le ).

- « Les gares belges d'autrefois. La gare de Moorsle-Passendale. Guy Demeulder », sur garesbelges.be (consulté le ).

- (nl) « Station Pervijze », sur Inventaris Onroerend Erfgoed (consulté le ).

- « Les gares belges d'autrefois. Station Pervijze / La gare de Pervijze. Guy Demeulder. », sur www.garesbelges.be (consulté le ).

- « Les gares belges d'autrefois. La gare de Poelkapelle. Guy Demeulder. », sur www.garesbelges.be (consulté le ).

- (nl) « Station Poelkapelle », sur Inventaris Onroerend Erfgoed (consulté le ).

- « Les gares belges d'autrefois. La gare de Vlamertinge. Guy Demeulder. », sur www.garesbelges.be (consulté le ).

- (nl) « Station Vlamertinge », sur Inventaris Onroerend Erfgoed (consulté le ).

- « Les gares belges d'autrefois. La gare de Warneton. Guy Demeulder. », sur garesbelges.be (consulté le ).

- « La Saga Gares à Mouscron », sur sagagaresmouscron.blogspot.com (consulté le ).

- « Les gares belges d'autrefois. Gare de zarren Dorp. Guy Demeulder. », sur www.garesbelges.be (consulté le ).

- (nl) « Afbeelding », sur www.westhoekverbeeldt.be (consulté le ).

- « Les gares belges d'autrefois. La gare de Bissegem. Guy Demeulder. », sur www.garesbelges.be (consulté le ).

- (nl) « Station Bissegem », sur Inventaris Onroerend Erfgoed (consulté le ).

- (nl-BE) « Eetcafé in voormalig station », sur www.hln.be, (consulté le ).

- « Gare de Westrozebeke, image no 5 », sur garesbelges.be (consulté le ).

- « Les gares belges d'autrefois. La gare de Pont Rouge. Guy Demeulder. », sur www.garesbelges.be (consulté le ).

- « Les gares belges d'autrefois. La gare de Westrozebeke. Guy Demeulder. », sur www.garesbelges.be (consulté le ).

- (nl) « Station Westrozebeke », sur Inventaris Onroerend Erfgoed (consulté le ).

- (nl) « Station Eine », sur Inventaris Onroerend Erfgoed (consulté le ).

- « Les gares belges d'autrefois. La gare de Eine. Guy Demeulder. », sur www.garesbelges.be (consulté le ).

- « Gare d’Oostkerke | Railstation », sur www.railstation.be (consulté le ).

- « Les gares belges d'autrefois. Station Oostkerke / La gare d'Oostkerke I-II. Guy Demeulder. », sur www.garesbelges.be (consulté le ).

- (nl) « Station Oostkerke », sur Inventaris Onroerend Erfgoed (consulté le ).

- (nl) « Station Zonnebeke », sur Inventaris Onroerend Erfgoed (consulté le ).

- « Les gares belges d'autrefois. La gare de Zonnebeke. Guy Demeulder. », sur www.garesbelges.be (consulté le ).

- « Les gares belges d'autrefois. La gare de Hansbeke. Guy Demeulder. », sur www.garesbelges.be (consulté le ).

- (nl) « Station Hansbeke », sur Inventaris Onroerend Erfgoed (consulté le ).

- « Les gares belges d'autrefois. La gare de Drongen. Guy Demeulder. », sur www.garesbelges.be (consulté le ).

- (nl) « Station Drongen », sur Inventaris Onroerend Erfgoed (consulté le ).

- « Les gares belges d'autrefois. Hollain. Guy Demeulder. », sur www.garesbelges.be (consulté le ).

- « Les gares belges d'autrefois. Willemeau-Froidmont (I et II). Guy Demeulder », sur garesbelges.be (consulté le ).

- « Les gares belges d'autrefois. Dottignies. Guy Demeulder. », sur www.garesbelges.be (consulté le ).

- « Les gares belges d'autrefois. Ligne. Guy Demeulder. », sur www.garesbelges.be (consulté le ).

- Eric, « L'histoire "saga" des gares... passion partagée: Ligne, la gare et les bombes », sur L'histoire "saga" des gares... passion partagée, (consulté le ).

- « Les gares belges d'autrefois. La gare de Pecq. Guy Demeulder. », sur www.garesbelges.be (consulté le ).

- « Les gares belges d'autrefois. Ruien I et II. Guy Demeulder », sur garesbelges.be (consulté le ).

- « Les gares belges d'autrefois. Ruien (I et II). Guy Demeulder », sur garesbelges.be (consulté le ).

- (nl) « Ruien, station », sur Flickr (consulté le ).

- « Les gares belges d'autrefois. La gare de Templeuve. Guy Demeulder. », sur www.garesbelges.be (consulté le ).

- « Les gares belges d'autrefois. Station Grammene / La gare de Grammene. Guy Demeulder. », sur www.garesbelges.be (consulté le ).

- (nl) « Station Grammene met woning stationschef », sur Inventaris Onroerend Erfgoed (consulté le ).

- « Les gares belges d'autrefois. Rumes (I et II). Guy Demeulder », sur garesbelges.be (consulté le ).

- « Les gares belges d'autrefois. La gare de Bléharies. Guy Demeulder. », sur www.garesbelges.be (consulté le ).

- (nl) « Station Nijlen », sur Inventaris Onroerend Erfgoed (consulté le ).

- « Les gares belges d'autrefois. La gare de Nijlen. Guy Demeulder. », sur www.garesbelges.be (consulté le ).

- « Les gares belges d'autrefois. La gare de Avelgem. Guy Demeulder. », sur www.garesbelges.be (consulté le ).

- (nl) « Station Avelgem », sur Inventaris Onroerend Erfgoed (consulté le ).

- « Les gares belges d'autrefois. La gare de Comines (Belgique). Guy Demeulder. », sur www.garesbelges.be (consulté le ).

- « Les gares belges d'autrefois. La gare de Boussu. Guy Demeulder. », sur www.garesbelges.be (consulté le ).

- « Boussu: La gare laissée à l’abandon va rouvrir », La DH Les Sports+, (lire en ligne, consulté le ).

- (nl) « Station Olsene », sur Inventaris Onroerend Erfgoed (consulté le ).

- « Naar de sporen - Postkaarten 2 », sur www.naardesporen.be (consulté le ).

- « Naar de sporen - Postkaarten 2 », sur www.naardesporen.be (consulté le ).

- « Les gares belges d'autrefois. La gare de Zingem. Guy Demeulder. », sur www.garesbelges.be (consulté le ).

- « Gare de Zingem (Syngem) - Railstation », sur www.railstation.be (consulté le ).

- « Les gares belges d'autrefois. La gare de Ollignies I II. Guy Demeulder. », sur www.garesbelges.be (consulté le ).

- Michel ORY, « Le martyre du Pays de Herve - Herve en 1914 », sur www.saive.be (consulté le ).

- « HERVE - 1929 - La Gare », sur ARVIA Archives Herve (consulté le ).

- « Les gares belges d'autrefois. Herve. Guy Demeulder. », sur www.garesbelges.be (consulté le ).

- « Les gares belges d'autrefois. La gare de Waregem. Guy Demeulder. », sur www.garesbelges.be (consulté le ).

- « Les gares belges d'autrefois. Staion van Deinze / La gare de Deinze. Guy Demeulder. », sur www.garesbelges.be (consulté le ).

- Paul-Adrien Gouny, « Nouveaux types de bâtiments voyageurs de la Compagnie de l'Est », Revue générale des Chemins de fer et des Tramways, , p. 36-37 (lire en ligne).

- Paul-Adrien Gouny, « Nouveaux types de bâtiments voyageurs de la Cie de l'Est (plans) », Revue générale des Chemins de fer et des Tramways, , Ⅰ-Ⅲ (lire en ligne).

- Jean-Paul Foltet, « Installations - Les petites gares de l'Est donnent dans l'asymétrie », Ferrovissime, vol. 54, , p. 69-74 (lire en ligne).

- Jean-Paul Foltet, « Installations - À l'Est, les BV adoptent le style asymétrique », Ferrovissime, vol. 62, , p. 60-63 (lire en ligne).

- « De Lérouville à Verdun », sur lereseaudepsx.e-monsite.com (consulté le ).

- « Forums LR PRESSE • Voir le sujet - Lérouville - Metz : la ligne 11 de la Cie de l'Est », sur forum.e-train.fr (consulté le ).

- « Forums LR PRESSE • Voir le sujet - Lérouville - Metz : la ligne 11 de la Cie de l'Est », sur forum.e-train.fr (consulté le ).

- « Gare de Montcornet », sur passiondestrains.free.fr (consulté le ).

- « Courcelles-le-Comte : 62 - Pas-de-Calais | Cartes Postales Anciennes sur CPArama », sur www.cparama.com (consulté le ).

- Par rapport à la disposition d'origine (corps central à étage de trois travées, flanqué de deux ailes basses d'une seule travée), ce bâtiment comprenait un corps central de cinq travées (réalisé par surhaussement des ailes) ainsi qu'une aile basse d'une seule travée.

- « Loos ou Loos-Lez-Lille : 59 - Nord | Cartes Postales Anciennes sur CPArama », sur www.cparama.com (consulté le ).

- « NORD - Architecture et Passion », sur www.architecture-passion.fr (consulté le ).

- « Colinter Productions : La Gare de Hallering - Batiment voyageurs type Est - HO • EUR 69,50 », sur PicClick FR (consulté le ).

- « BV NORD Reconstruction à cinq Travées (Margival) | Régions & Compagnies | Maquettes en carton imprimé prédécoupé au laser », sur www.regionsetcompagnies.fr (consulté le ).

_la_gare_SNCF.JPG.webp)

_gare.JPG.webp)

%252C_gare_SNCF%252C_b%C3%A2timent_voyageurs%252C_c%C3%B4t%C3%A9_quai_1.jpg.webp)