Gagea spathacea

Gagée à spathe

La Gagée à spathe (Gagea spathacea) est une espèce de petites plantes à bulbes du genre Gagea et de la famille des Liliacées. Parmi les gagées, elle se caractérise par sa feuille élargie en forme de spathe et l'absence de poils sur les feuilles et sur les hampes florales.

La Gagée à spathe possédant des fleurs stériles, elle se reproduit uniquement grâce aux bulbilles produites par les bulbes. De ce fait, cette multiplication asexuée produit des clones (98,5 % des spécimens). De la Suède à l'Italie, de la Belgique à la Russie, les Gagées à spathe ont toutes le même patrimoine génétique. Cela n'empêche cependant pas cette plante de coloniser de nouveaux espaces. Les bulbilles peuvent en effet se déplacer sur de courtes distances lorsque le sol est remué ou de manière plus éloignée par le ruissellement puis les cours d'eau.

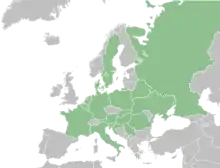

La Gagée à spathe est présente dans toute l'Europe. Les stations les plus denses sont situées dans le nord de l'Allemagne et dans le sud de la Suède. Alentour, la plante est moins densément installée ; sa situation est parfois menacée. Elle bénéficie de mesures locales de protection et de conservation.

Dénominations

Le nom vulgaire et vernaculaire de cette plante en français est Gagée à spathe[1] - [2].

Taxinomie et nomenclature

Parmi les quatorze sections du genre Gagea, la section Spathaceae définie par Igor Germanovich Levichev possède une seule espèce, Gagea spathacea[3].

Friedrich Gottlob Hayne a décrit le premier cette espèce, en 1797, et l'a nommée Ornithogalum spathaceum[4]. La plante ayant permis cette première description provenait d'un bois de feuillus, nommé « Hindschenfelder », situé à un mille de Hambourg[5]. Le lectotype est hébergé au Muséum suédois d'histoire naturelle[n 1] - [6].

Critiquant le fait que Linné se soit imposé comme loi de ne fonder ses genres que sur des fruits[7], Richard Anthony Salisbury pointe en 1806 la nécessité de tenir compte des inflorescences[8]. Cela le conduit à créer un nouveau genre regroupant les plantes autrefois classées dans les Ornithogalum mais ayant un ovaire supère, qu'il appelle Gagea, en hommage à Sir Thomas Gage, collectionneur et diffuseur de plantes européennes rares[9]. Il donne ainsi à la Gagée à spathe son nom actuel[10]. L'épithète spécifique spathacea fait quant à elle référence à la feuille en forme de spathe caractéristique.

Synonymes

Gagea spathacea (Hayne) Salisb. possède deux synonymes homotypiques : Ornithoxanthum spathaceum et Stellaster spathaceus[11]. Heinrich Friedrich Link avait proposé en 1829 de constituer un genre Ornithoxanthum, mais il est illégitime puisqu'il donne en synonymie des basionymes d'espèces appartenant au genre Ornithogalum défini antérieurement[12]. Le nom Stellaster spathaceus proposé par Otto Kuntze en 1891 suit la même règle d'illégitimité puisqu'il cite quant à lui Gagea spathacea Salisbury[13].

Il existe également des synonymes hétérotypiques, notamment Ornithogalum belgicum, décrit par Alexandre Louis Simon Lejeune en 1824 et renommé en Gagea belgica par Barthélemy Charles Joseph Du Mortier en 1829[11]. Un autre, Ornithogalum heynii fut décrit en 1798 par Albrecht Wilhelm Roth.

Enfin la variété Gagea spathacea var. transcarpatica décrite par Karel Domin en 1931 n'est plus reconnue[14] et est considérée comme synonyme de Gagea spathacea.

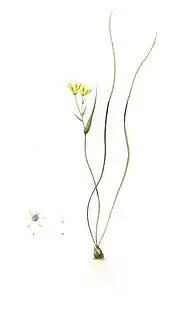

Description générale

La Gagée à spathe est une plante de 10 à 25 cm de hauteur, glabre. Les deux, voire trois feuilles partant du sol, larges de 0,5 à 1,5 mm et longues de 15 à 20, voire 28 cm de long, sont plus ou moins cylindriques ou en forme de gouttières. Elles peuvent être plus longues que l'inflorescence. Les feuilles portées par la tige (dites feuilles caulinaires) sont également glabres : l'inférieure a une forme de spathe foliacée, la supérieure ressemble à une bractée[15]. Les deux bulbes, inégaux, ovoïdes, mesurent 10 à 18 mm de longueur et 6 à 10 mm de largeur. Ils sont enfermés dans une tunique commune, dure, brillante, brune. Plusieurs petites bulbilles latérales sont accolées aux bulbes[16]. Un maximum de 54 bulbilles a déjà été compté pour un seul pied[17].

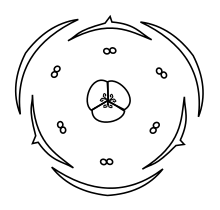

L'inflorescence, fleurie en avril-mai, est une ombelle comprenant 1 à 5 fleurs portées par des pédicelles glabres de 30 à 45 mm de long. Les bractéoles, situées à la base des pédicelles ou juste au-dessus, sont fines, glabres et mesurent 2 à 15 mm de long. Les fleurs comprennent trois sépales pétaloïdes et trois pétales, jaunes au-dessus et vert jaunâtre en dessous, ovales et elliptiques, non velus à la base et obtus au sommet. Les six étamines sont insérées à la base du périanthe. Les anthères sont attachées par le bas au filet. Les fruits forment une capsule presque sphérique loculicide[16]. La formule florale est donc 3S 3P 6E 3C.

La spathe.

Inflorescence.

Gros plan de la fleur.

À l'état végétatif, Gagea spathacea se distingue de Gagea lutea ou d’Hyacinthoides non-scripta par ses feuilles cylindriques, ces deux dernières ayant des feuilles aplaties au-dessus et avec une nervure médiane saillante en dessous[15].

Gagea minima[n 2] diffère de la Gagée à spathe par l'unique feuille basale non cylindrique ou caniculée et par la forme de la spathe[16].

Biologie

La Gagée à spathe, géophyte à bulbe, se reproduit quasiment uniquement par multiplication végétative. La plante investit plus de ressources nutritives dans la formation de bulbilles que dans les bulbes, ce qui réduit la possibilité de floraison[n 3]. Même lorsque la plante fleurit, l'inflorescence ne mobilise que 6,1 % de l'azote, contre 18,3 % pour les bulbilles[18]. Qui plus est, seulement 16,3 ± 22,8 % des grains de pollen sont viables[19] : leur nombre par anthère est faible et les grains sont souvent malformés et collés ensemble[20]. Plusieurs populations ne donnent pas de graines[21] - [22]. Même si aucune publication n'atteste d'une reproduction sexuée, elle ne peut être totalement exclue, puisque quelques grains de pollen sont viables. Enfin, une parthénogénèse ou une pollinisation croisée avec d'autres Gagées sont possibles, d'autant que l'hybridation est observée dans ce genre[23], toutefois, pas avec la Gagée à spathe comme parent[24].

Une étude sur les populations présentes en Europe a confirmé le caractère exclusif de la multiplication végétative. Sur 138 échantillons prélevés dans 52 populations provenant des Pays-Bas (2), de Belgique (1), de Suède (4), d'Italie (2), de Russie (2) et d'Allemagne (41)[25], 136 étaient des clones. Les deux exceptions provenaient d'une population allemande et d'une autre caucasienne[26].

.JPG.webp)

Deux raisons sont avancées : le niveau de ploïdie (9x=108)[20] - [27] - [n 4] et son origine hybride[n 5] présumée peuvent tous deux affecter la méiose[24].

Cette multiplication végétative n'est toutefois pas un frein à la dispersion, comme le montre la population monoclonale. En Suède, une étude a d'ailleurs montré que Gagea spathacea pouvait coloniser de nouveaux bois connectés à d'anciens par des individus isolés, la population se développant ensuite[28]. Sur de courtes distances, le déplacement des bulbilles peut être dû à celui du sol lors de chutes d'arbres ou lors du fouissement animal[26]. Il est d'ailleurs favorisé par le sanglier[29]. Sur de plus longues distances, le ruissellement, puis le déplacement dans les cours d'eau, est une raison évoquée[26].

En fin de saison végétative, l'azote des feuilles est transféré dans les bulbes. Sa biomasse est doublée par rapport au début de saison[30].

La Gagée à spathe peut être infectée par un champignon Vankya ornithogali[25], le charbon des Gagées[31].

Répartition et habitat

Cette espèce est médioeuropéenne[32]. Les populations les plus denses sont situées dans le Nord de l'Allemagne, principalement en Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, et dans les régions adjacentes : Sud de la Scandinavie et Pologne. Elle se raréfie à l'Ouest et au Sud de cette zone[33] : aux Pays-Bas, en France, en Belgique, en Autriche, en Hongrie, en Biélorussie, en Ukraine et jusqu'au Nord-Ouest du Caucase[34]. Elle est également présente en Italie[35], au Luxembourg, en Slovaquie, en Slovénie, en Pologne, en Croatie, en Roumanie, en Russie (baltique, centrale et Sud-Ouest) et en Serbie[16]. Cette plante croît à une altitude comprise entre 100 et 250 m, avec une exposition Sud et une inclinaison comprise entre 5 et 10°. Le sol est de type forestier, brun[36], riche[n 6]. Gagea spathacea n'aime pas les sites trop influencés par l'Homme[37].

La Gagée à spathe est répartie dans des régions couvertes de glace lors du Pléistocène. Les populations se sont donc vraisemblablement implantées ensuite. Deux scénarios sont alors envisageables. Soit l'espèce est d'origine postglaciaire et s'est développée probablement après un événement d'hybridation simple, dans sa zone de répartition principale actuelle puis s'est répandue dans les régions voisines. Soit elle est antérieure à l'Holocène et doit donc avoir survécu dans un refuge glaciaire, par exemple un nunatak. Après les glaciations, un clone, ou quelques-uns, ont commencé à migrer dans les régions découvertes, un ramet devenant alors le mégaclone dominant[38]. Elle pourrait avoir eu alors une chorologie plus vaste, mais avoir ensuite régressé en raison du lessivage des sols sablonneux pauvres en argile, survivant seulement dans des zones limoneuses[39]. L'hypothèse retenue aujourd'hui est une apparition à la fin du Miocène en Asie du Sud-Est[40].

À l'ouest de sa zone de répartition

_%C3%A0_humus_doux_du_Carpinion_betuli_et_de_l'Alnion_incanae..jpg.webp)

En France, la Gagée à spathe n'est présente que dans deux régions, les Ardennes (une station au Chesne[41]) et en Avesnois, dans le Bavaisis, cette population étant la plus importante[42] et se prolongeant en Belgique dans le district brabançon[43], dans les provinces de Flandre-Orientale, du Hainaut, du Brabant flamand[44] et du Brabant wallon ainsi qu'en Région de Bruxelles-Capitale[45]. Plus au nord, la Gagée à spathe est également présente dans les Pays-Bas dans 70 stations, dans les provinces de l'Overijssel, de la Frise et de la Drenthe[27].

Elle est généralement abondante dans ses stations[15] et des prospections systématiques récentes montrent qu'elle est plus fréquente que les observations anciennes ne le laissaient croire[45] - [44]. Elle y passe facilement inaperçue, car elle fleurit rarement dans les stations ombragées[15].

Dans cette zone, la Gagée à spathe apprécie les ripisylves, les clairières, les layons ou les berges des ruisseaux dans les chênaies-charmaies, sur des sols frais à humides, alluviaux ou limoneux, voire sableux, ou dans les lieux herbeux à proximité[45] - [46] - [47]. Elle requiert des sols moyennement à très riches en éléments nutritifs[32].

Elle est considérée comme l'une des espèces caractéristiques des hêtraies à Aspérule odorante[48]. Dans la Twente, elle pousse dans trois associations forestières. Le long de la Dinkel et de ses affluents, elle se rencontre sur des alluvions sableux dans la Frênaie à Merisier à grappes (Pruno-Fraxinetum). Elle est rare dans la Frênaie à Laîche avec la Prêle géante (Carici remotae-Fraxinetum), alors qu'en Allemagne elle est commune dans cet habitat. Enfin, elle se rencontre dans la chênaie-charmaie à stellaire (Stellario-Carpinetum) occupant les lisières ou les taillis sur les pentes[39].

En Europe centrale

Selon la classification EUNIS, cette espèce est caractéristique des forêts hygrophiles pannoniques à frêne, charme et chêne[49]. Elle y habite les forêts des plaines méso-thermophiles typiques de la Chênaie-Charmaie à Fragon (Rusco-Querco-Carpinetum) et les chênaies xérophiles à Chêne de Hongrie, Chêne chevelu et Fragon petit-houx (Rusco aculeati-Quercetum frainetto-cerris)[36]. Elle préfère les conditions climatiques de l'Atlantique et est donc relativement fréquente dans le Nord de l'Europe centrale et rare dans le Sud[37].

En Poméranie occidentale et en Pologne, la Gagée à spathe était plantée dans les cimetières[50].

Statut

La Gagée à spathe est inscrite dans la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain en Annexe 1 (espèces strictement protégées)[51]. Dans le Bavaisis, les bois l'abritant sont protégés par un arrêté préfectoral de protection du biotope[52]. Dans les Ardennes, le Conservatoire des espaces naturels de Champagne-Ardenne a signé le un bail emphytéotique avec le propriétaire du bois , pour une durée de 18 ans[41]. Il a été prolongé depuis[53].

Elle est considérée comme vulnérable dans la liste rouge des espèces menacées en France en 2012[54]. Dans les Hauts-de-France, ce taxon est jugé exceptionnel[n 7] et vulnérable : les stations étant menacées par l'abattage massif des frênes touchés par la chalarose et le développement des ronciers[55]. Elle est également inscrite sur la liste rouge de Champagne-Ardenne[56].

En Belgique, Gagea spathacea est classée comme espèce menacée, en danger en région flamande ; elle est considérée comme vulnérable en région wallonne et à l'échelle du pays[57]. En Wallonie, elle est légalement protégée[58] et présente dans des sites inclus dans le réseau Natura 2000[59] - [60] - [61].

Aux Pays-Bas, elle est sensible[62] ; au Danemark, elle est de préoccupation mineure[63] ; en Slovénie, elle est notée en danger sur la liste rouge[64] ; en Biélorussie, elle est rare et en danger[65].

Notes et références

Notes

- Deux plantes récoltées par Hayne dans ce locus typicus sont présentes dans les herbiers de Berlin et de Stockholm. Les chercheurs Cuccuini et Luccioli ont retenu le dernier comme lectotype (Cuccuini et Luccioli 1995).

- Gagea minima n'est pas signalée en France dans les mêmes stations que G. spathacea (Tela botanica 2013) et elle est absente de Belgique et du Luxembourg (Lambinon et Verloove 2012, p. 982-983)

- La floraison n'est déclenchée que lorsque le bulbe atteint un certain ratio de réserve nutritive (Pfeiffer et al. 2012, p. 377). D'ailleurs, la Gagée à spathe produit des bulbilles dès que le bulbe atteint 2,43 mm de diamètre, contre 5,34 mm pour que la floraison démarre (Schnittler et al. 2009, p. 33).

- Non seulement les chromosomes sont nombreux, mais en plus ils sont très longs, ce qui complique la prophase (Westergård 1936, p. 441).

- Westergård 1936, p. 447 avait exclu, pour des raisons cytologiques, un hybride entre Gagea minima et Gagea lutea. Les parents impliqués dans cette hybridation ne sont toujours pas connus. Ils ne devaient pas être nombreux, sinon une grande variabilité génétique initiale aurait été conservée lors de la multiplication végétative (Pfeiffer et al. 2011, p. 199).

- Weeda 2006 suppose que la richesse du sol est indispensable aux plantes à bulbes ayant un cycle court de végétation, en l'occurrence trois mois pour la Gagée à spathe.

- Un taxon est considéré comme exceptionnel lorsqu'il est présent dans 1 à 4 carrés de 4 × 4 km, sachant que la région Nord-Pas-de-Calais en comprend 885 (Toussaint 2011, p. VIII)

Références

- « Gagea spathacea », sur Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN)

- Tela Botanica, <https://www.tela-botanica.org>, licence CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, consulté le 19 février 2014

- Peruzzi 2012, p. 158

- Hayne 1797, p. 11-14.

- Hayne 1797, p. 12.

- Cuccuini et Luccioli 1995.

- Salisbury 1806, p. 553.

- Salisbury 1806, p. 553-554.

- Salisbury 1806, p. 555

- Salisbury 1806, p. 556

- Tela Botanica, <https://www.tela-botanica.org>, licence CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, consulté le 1er octobre 2013

- Link 1829, p. 161.

- Kuntze 1891, p. 716.

- eMonocot. 2010

- Lambinon et Verloove 2012, p. 982-983

- Tomović et Niketić 2005, p. 291

- Schnittler et al. 2009, p. 37

- Schnittler et al. 2009, p. 34

- Schnittler et al. 2009, p. 35

- Schnittler et al. 2009, p. 38

- Schnittler et al. 2009, p. 36

- Pfeiffer et al. 2011, p. 190

- Pfeiffer et al. 2011, p. 198

- Pfeiffer et al. 2011, p. 199

- Pfeiffer et al. 2012, p. 373

- Pfeiffer et al. 2012, p. 376

- Zonneveld, te Linde et van den Berg 2015

- Brunet et Von Oheimb 1998

- Brunet et al. 2016

- Fichtner et al. 2018

- Terrier 1957

- Toussaint 2011

- Pfeiffer et al. 2011, p. 191

- WCSP. World Checklist of Selected Plant Families. Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet ; http://wcsp.science.kew.org/, consulté le 1er octobre 2013

- Bertoldi et al. 2009

- Tomović et Niketić 2005, p. 292

- Peterson et al. 2004, p. 146

- Pfeiffer et al. 2012, p. 377

- Weeda 2006

- Peterson et al. 2019, p. 5885

- Rivez et Galand 2004, p. 2

- Duhamel et Hendoux 2005, p. 345

- van Rompaey et Delvosalle 1972, carte 1205

- Cornelis, Hermy et De Waele 2001.

- Observatoire de la biodiversité de Wallonie 2010

- Rivez et Galand 2004, p. 3

- Van den Brempt 2006, p. 416-417.

- Thomaes, Vandekerkhove et Paelinckx 2008, NAME:9130 Asperulo-Fagetum beech forests

- European Environment Agency 2012

- Sigiel-Dopierała et Jagodziński 2011, p. 62

- Arrêté du 23 mai 2013 portant modification de l'arrêté du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire national

- Préfecture du Nord 2010

- Bizot 2015, p. 57

- Comité français de l'UICN, Fédération des conservatoires botaniques nationaux et Muséum national d’Histoire naturelle 2012, p. 16

- Toussaint et Hauguel 2019

- Behr et al. 2007

- Kestemont 2010

- Portail Wallonie 2012

- DGRNE 2013

- DGRNE 2013

- DGRNE 2013

- Keizer 2013

- National Environmental Research Institute 2007

- Remic et al. 2003

- Plants of Belarus 2013

Bibliographie

Sources relatives à la taxinomie, aux dénominations

- (it) P. Cuccuini et E. Luccioli, « Tipificazione di Ornithogalum spathaceum Hayne (Liliaceae) e presenza di Gagea spathacea (Hayne) Salisb. nella flora italiana) », Webbia, vol. 49, no 2, , p. 253-264 (DOI 10.1080/00837792.1995.10670586)

- (en) eMonocot., « Gagea spathacea var. transcarpatica Domin », (consulté le )

- (la + de) Friedrich Gottlob Hayne (dir.), « Ornithogalum spathaceum », Annalen der Botanik., Leipzig, vol. 21, (lire en ligne)

- (de) Otto Kuntze, Revisio generum plantarum, vol. 2, Leipzig, Arthur Felix, , 375-1011 p. (lire en ligne)

- (la + de) Heinrich Friedrich Link, Handbuch zur Erkennung der nutzbarsten und am haüfigsten vorkommenden Gewächse, , 864 p. (lire en ligne)

- (en) Lorenzo Peruzzi, « Chromosome diversity and evolution in the genus Gagea (Liliaceae) », Bocconea, vol. 24, , p. 147-158 (ISSN 1120-4060, lire en ligne)

- (en) Richard Anthony Salisbury, « On the Characters of a distinct Genus Hitherio confounded with Ornithogalum, and called Gagea », Annals of Botany, vol. 2, , p. 553-557 (lire en ligne)

Article sur l'origine de la plante

- (en) Angela Peterson, Dörte Harpke, Jens Peterson, Alexander Harpke et Lorenzo Peruzzi, « A pre‐Miocene Irano‐Turanian cradle: Origin and diversification of the species‐rich monocot genus Gagea (Liliaceae) », Ecology and Evolution, vol. 9, no 10, , p. 5870-5890 (DOI 10.1002/ece3.5170)

Articles sur la biologie et l'écologie de la plante

- (en) Jörg Brunet et Goddert Von Oheimb, « Migration of vascular plants to secondary woodlands in southern Sweden », Journal of Ecology, vol. 86, no 3, , p. 429-438 (DOI 10.1046/j.1365-2745.1998.00269.x, lire en ligne)

- (en) Jörg Brunet, Per-Ola Hedwall, Emma Holmström et Emmelie Wahlgren, « Disturbance of the herbaceous layer after invasion of an eutrophic temperate forest by wild boar », Nordic Journal of Botany, vol. 34, no 1, , p. 120-128 (DOI 10.1111/njb.01010)

- (nl) Johnny Cornelis, Martin Hermy et Karel De Waele, « Over de verspreiding van Gagea spathacea (Hayne) Salisb. in Vlaanderen », Dumortiera, vol. 77, , p. 14-16

- (en) European Environment Agency, « Pannonic hygrophile ash-oak-hornbeam forests », (consulté le )

- (en) A. Peterson, H. John, E. Koch et J. Peterson, « A molecular phylogeny of the genus Gagea (Liliaceae) in Germany inferred from non-coding chloroplast and nuclear DNA sequences », Plant Systematics and Evolution, vol. 245, , p. 145-162 (ISSN 0378-2697, DOI 10.1007/s00606-003-0114-y)

- (en) Tanja Pfeiffer, Anja Klahr, Anita Heinrich et Martin Schnittler, « Does sex make a difference? Genetic diversity and spatial genetic structure in two co-occurring species of Gagea (Liliaceae) with contrasting reproductive strategies », Plant Systematics and Evolution, vol. 292, nos 3-4, , p. 189-201 (ISSN 0378-2697, DOI 10.1007/ s00606-010-0404-0)

- (en) Tanja Pfeiffer, Anja Klahr, Angela Peterson, Igor G. Levichev et Martin Schnittler, « No sex at all? Extremely low genetic diversity in Gagea spathacea (Liliaceae) across Europe. », Flora - Morphology, Distribution, Functional Ecology of Plants, vol. 207, no 5, , p. 372-378 (ISSN 0367-2530, DOI 10.1016/j.flora.2012.03.002, lire en ligne)

- (en) Martin Schnittler, Tanja Pfeiffer, David Harter et Anne Hamann, « Bulbils contra seeds: reproductive investment in two species of Gagea (Liliaceae) », Plant Systematics and Evolution, vol. 279, nos 1-4, , p. 29-40 (ISSN 0378-2697, DOI 10.1007/s00606-008-0143-7, lire en ligne)

- (fr) Référence Tela Botanica (France métro) : Gagea minima (consulté le )

- Charles-A. Terrier, « Note sur le charbon des Gagées : Ustilago ornithogali (Schm. et Kze) magnus », Bulletin de la Murithienne, no 74, , p. 75-76 (lire en ligne)

- (en) A. Thomaes, K. Vandekerkhove et D. Paelinckx, « Conservation status of the Natura 2000 habitat 9130 (Asperulo-Fagetum beech forests) for the Belgian Atlantic region », (consulté le )

- (en) Gordana Tomović et M. Niketić, « Gagea spathacea (Hayne) Salisb. (Liliaceae) - A new species for the flora of Serbia », Arch. Biol. Sci., vol. 57, no 4, , p. 291-294 (DOI 10.2298/abs0504291t, lire en ligne)

- (nl) Paul Van den Brempt, « Gagea spathacea (Hayne) Salisb., Schedegeelster », dans Wouter Van Landuyt et al., Atlas van de flora van Vlaanderen en het Brussels Gewest, Meise- Brussel, (ISBN 90-726-1968-4), p. 416-417

- (nl) E.J. Weeda, « Waar de Schedegeelster (Gagea spathacea) zich thuis voelt », (consulté le )

- (en) Mogens Westergård, « A cytological study of Gagea spathacea with a note on the chromosme number and embryo-sac formation in Gagea minima », Comptes rendus des travaux du Laboratoire Carlsberg série physiologique, vol. 21, no 18, , p. 437-451

- (en) B.J.M Zonneveld, B. te Linde et L-J van den Berg, « Genome sizes of 227 accessions of Gagea (Liliaceae) discriminate between the species from the Netherlands and reveal new ploidies in Gagea », Springer Plus, vol. 4, no 395, (DOI 10.1186/s40064-015-1167-4)

- (en) Andreas Fichtner, Diethart Matthies, Malin Armbrust, Doris Jansen, Knut Sturm, David Walmsley, Goddert von Oheimb et Werner Härdtle, « Nitrogen cycling and storage in Gagea spathacea (Liliaceae): ecological insights for protecting a rare woodland species », Plant Ecol, vol. 219, no 9, , p. 1117–1126 (DOI 10.1007/s11258-018-0863-x)

Documents relatifs au statut

- R. Behr, A. Bizot, B. Didier, C. Misset, F. Morgan, P. Lanfant, J-M. Royer, S. Thevenin et C. Worms, « Liste rouge Champagne-Ardenne - Flore vasculaire », (consulté le )

- (en) Maria L. Bertoldi, Angelo Boemo, Fabrizio Martini et Francesco Sguazzin, « Gagea spathacea (Hayne) Salisb. in the lowland woods of Eastern Friuli (NE Italy). », Webbia: Journal of Plant Taxonomy and Geography, vol. 64, no 1, , p. 17-22 (DOI 10.1080/00837792.2009.10670850, lire en ligne)

- Arnaud Bizot, « La gagée à spathe – Gagea spathacea (Hayne) Salisb., Liliaceae – dans les Ardennes : une curiosité botanique. », Bull. Soc. Hist. nat. Ard., vol. 104, 2014 (2015)

- Comité français de l'UICN, Fédération des conservatoires botaniques nationaux et Muséum national d’Histoire naturelle, La Liste rouge des espèces menacées en France en 2012 : Flore vasculaire de France métropolitaine : Premiers résultats pour 1 000 espèces, sous-espèces et variétés : Dossier de presse - 23 octobre 2012, , 34 p. (lire en ligne)

- DGRNE, « Bois d'Arpes » (consulté le )

- DGRNE, « Bois de l'Hôpital - Bois du Planti - Vallée du Pont-à-Mousson » (consulté le )

- DGRNE, « Bois de Wauhu » (consulté le )

- Françoise Duhamel (dir.), Frédéric Hendoux (dir.) et al., Plantes protégées & menacées de la Région Nord/Pas-de-Calais, Bailleul, Centre Régional de Phytosociologie agréé Conservatoire Botanique National de Bailleul, , 434 p. (ISBN 2-909024-08-3), p. 345

- (nl) Gerrit Keiser, « Schedegeelster (Gagea spathacea) », (consulté le )

- (en) B. Kestemont, « Gagea spathacea (Hayne) Salisb. », (consulté le )

- Jacques Lambinon et Filip Verloove, Nouvelle Flore de la Belgique du Grand-Duché de Luxembourg, du Nord de la France et des Régions voisines : Ptéridophytes et Spermatophytes, B-1860 Meise, Jardin botanique national de Belgique, , 6e éd., CXXXIX, 1195 (ISBN 978-90-72619-88-4)

- (en) National Environmental Research Institute, « The Danish Red Data Book - Gagea spathacea (Hayne) Salisb. », (consulté le )

- Observatoire de la biodiversité de Wallonie, « Gagea spathacea (Hayne) Salisb. », (consulté le )

- (en) Plants of Belarus, « Gagea spathacea (Hayne) Salisb. », (consulté le )

- Portail Wallonie, « Liste des espèces végétales protégées en Wallonie » [PDF], sur La biodiversité en Wallonie, (consulté le )

- Préfecture du Nord, « Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope des Bois Delhaye, des Ecoliers, de la Porquerie, du petite et du grand Plantis, de la basse et de la haute Lanière du 22 avril 2010 », (consulté le )

- (en) Barbara Remic, Tatjana Gregorc, Marjana Hönigsfeld Adamič, Aleksandra Krumpak, « Description of some plants commonly found in the Bukovnica lake (Bukovniško jezero) area », (consulté le )

- S. Rivez et N. Galand, Suivi scientifique de la station de Gagée à spathe (Gagea spathacea) 2002, Conservatoire du Patrimoine Naturel de Champagne-Ardenne, , 22 p. Cette étude est disponible au Conservatoire Botanique National de Bailleul et au CPIE Bocage de l'Avesnois.

- J. Saintenoy-Simon, « Gagea spathacea est-il si rare ? Compte-rendu de l'excursion du jeudi 14 avril l994 », Adoxa, no 5, , p. 1-7

- Benoît Toussaint (coord.), Inventaire de la flore vasculaire du Nord-Pas-de-Calais (Ptéridophytes et Spermatophytes) : raretés, protections, menaces et statuts., Centre régional de phytosociologie agréé Conservatoire botanique national de Bailleul, avec la collaboration du Collectif botanique du Nord-Pas-de-Calais, , 4b éd., I-XX ; 1-62 (lire en ligne)

- Benoît Toussaint (coord.), « Gagea spathacea », dans Les plantes protégées et menacées de la région Nord-Pas-de-Calais, Centre régional de phytosociologie agréé Conservatoire botanique national de Bailleul, avec la collaboration du Collectif botanique du Nord-Pas-de-Calais, , 2e éd. (lire en ligne)

- Benoît Toussaint (coord.) et Jean-Christophe Hauguel (coord.), Inventaire de la flore vasculaire des Hauts-de-France (Ptéridophytes et Spermatophytes) : raretés, protections, menaces et statuts. Version n°1c, Centre régional de phytosociologie agréé Conservatoire botanique national de Bailleul, avec la collaboration du Collectif botanique des Hauts-de-France, , 24 p. (lire en ligne)

- E. van Rompaey et Léon Delvosalle, Atlas de la flore belge et luxembourgeoise, B-1030 Bruxelles, Jardin botanique national de Belgique,

Document relatif aux usages

- (en) Anna Sigiel-Dopierała et Andrzej M. Jagodziński, « Materials to the vascular flora of the neglected evangelical cemeteries of the western part of the Dr Awsko landscape park (Poland) », Botanika – Steciana, vol. 15, , p. 57-64 (lire en ligne, consulté le )

Liens externes

- (en) Référence JSTOR Plants : Gagea spathacea (consulté le )

- (en) Référence Catalogue of Life : Gagea spathacea (Hayne) Salisb. (consulté le )

- (en) Référence Kew Garden World Checklist : Gagea spathacea (consulté le )

- (en) Référence NCBI : Gagea spathacea (taxons inclus) (consulté le )

- (fr) Référence Tela Botanica (France métro) : Gagea spathacea (Hayne) Salisb. (consulté le )

- (en) Référence The Plant List : Gagea spathacea (Hayne) Salisb. (source : KewGarden WCSP) (consulté le )

- (en) Référence Tropicos : Gagea spathacea Salisb. (+ liste sous-taxons) (consulté le )

- (en) Référence uBio : site déclaré ici indisponible le 7 avril 2023