Expédition Wilkes

L'expédition Wilkes, officiellement United States Exploring Expedition (U.S. Ex. Ex.), est une expédition militaire d'exploration de l'océan Pacifique et des terres environnantes menée par les États-Unis. Elle est dirigée entre 1838 et 1842 par Charles Wilkes sur six navires dont l'USS Vincennes.

.jpg.webp)

Le financement est demandé par le président des États-Unis John Quincy Adams en 1828, cependant, le Congrès des États-Unis ne le met en œuvre que huit ans plus tard. Le commandement initial, donné à Commodore Thomas ap Catesby Jones, est donc transféré à Charles Wilkes. En mai 1836, ce voyage d'exploration océanique est finalement autorisé par le Congrès et par le nouveau président des États-Unis Andrew Jackson.

L'expédition est d'une importance majeure pour le développement scientifique aux États-Unis, en particulier le domaine alors jeune de l'océanographie. Au cours de l'événement, les conflits armés entre les insulaires du Pacifique et l'expédition sont courants, ce qui provoque des dizaines de morts chez les indigènes ou les Américains.

Préparations

Grâce aux efforts de lobbying de Jeremiah N. Reynolds, la Chambre des représentants des États-Unis adopte une résolution le , demandant au président des États-Unis John Quincy Adams d'envoyer un navire pour explorer l'océan Pacifique. Adams tient à la résolution et ordonne au secrétaire de la Marine de préparer un navire, l'USS Peacock. La Chambre vote un crédit en décembre, mais le projet de loi est bloqué au Sénat des États-Unis en février 1829. Puis, sous le président Andrew Jackson, le Congrès adopte une loi en 1836 approuvant l'exploration. Encore une fois, l'effort est freiné sous le secrétaire de la Marine Mahlon Dickerson jusqu'à ce que le président Martin Van Buren prenne ses fonctions et fasse avancer le sujet[1].

À l'origine, l'expédition est sous le commandement du commodore Thomas ap Catesby Jones, mais il démissionne en novembre 1837, frustré par les atermoiements. En avril 1838, le secrétaire à la Guerre Joel Roberts Poinsett assigne le commandement à Charles Wilkes après le refus d'autres officiers supérieurs. Wilkes est réputé pour l'hydrographie, la géodésie et le magnétisme, d'autant qu'il a reçu une formation en mathématiques de Nathaniel Bowditch, des méthodes de triangulation de Ferdinand Rudolph Hassler et du géomagnétisme de James Renwick (en)[2].

Le personnel de l'expédition comprend des naturalistes, des botanistes, un minéralogiste, un taxidermiste et un philologue. Les hommes sont transportés à bord des sloops de guerre USS Vincennes (780 tonnes) et USS Peacock (650 tonnes), du brick USS Porpoise (230 tonnes), du trois-mâts carré USS Relief qui sert de navire auxiliaire, et deux goélettes, l'USS Sea Gull (110 tonnes) et l'USS Flying Fish (96 tonnes), qui servent d'annexes[3].

Dans l'après-midi du , les navires lèvent l'ancre et prennent la mer. À 7 h 30 le lendemain matin, ils dépassent le bateau-phare au large de Willoughby Spit en Virginie et libère le pilote. La flotte se dirige ensuite vers Madère, profitant des vents dominants[4].

Navires et équipages

L'expédition se compose de près de 350 hommes, dont beaucoup ne sont pas affectés à un navire en particulier. D'autres servent sur plus d'un navire[5]. Parmi les plus notables, il est possible de distinguer :

Navires

- USS Vincennes : sloop de guerre, 780 tonnes, 18 canons, navire amiral

- USS Peacock : sloop de guerre, 650 tonnes, 22 canons

- USS Relief : trois-mâts carré, 468 tonnes, 7 canons

- USS Porpoise : brick, 230 tonnes, 10 canons

- USS Sea Gull : goélette, 110 tonnes, 2 canons

- USS Flying Fish : goélette, 96 tonnes, 2 canons

- USS Oregon : brick, 250 tonnes, 2 canons

Commandement

- Charles Wilkes : Commandant de l'expédition et commandant du Vincennes

- Cadwalader Ringgold : Lieutenant commandant du Porpoise

- Andrew K. Long : Lieutenant commandant du Relief

- William L. Hudson (en) : Commandant du Peacock

- Samuel R. Knox : Commandant du Flying Fish

- James W. E. Reid : Commandant du Sea Gull

Officiers de marine

- James Alden Jr. (en) : Lieutenant

- Daniel Ammen : Passed midshipman

- Thomas A. Budd (en) : Lieutenant et cartographe

- Simon F. Blunt (en) : Passed midshipman

- Augustus Case (en) : Lieutenant

- George Colvocoresses (en) : Midshipman

- Edwin De Haven : Acting Master

- Henry Eld : Midshipman

- George F. Emmons (en) : Lieutenant

- Charles Guillou (en) : Chirurgien assistant

- William Lewis Maury (en) : Lieutenant

- William Reynolds : Passed midshipman

- Richard Russell Waldron (en) : Commissaire de bord

- Thomas Westbrook Waldron (en) : Clerc de bord

Scientifiques

- Alfred Thomas Agate (en) : Artiste

- James Drayton : Artiste

- William Brackenridge : Assistant botaniste

- Joseph Pitty Couthouy : Conchyliologue

- James Dwight Dana : Minéralogiste et géologue

- Horatio Hale (en) : Philologue

- Titian Ramsay Peale : Naturaliste

- Charles Pickering : Naturaliste

- William Rich (en) : Botaniste

Parcours

Première partie

Wilkes doit rechercher des hauts fonds rapporté par John Purdy (en), mais ne peut pas corroborer les affirmations de ce dernier pour les emplacements indiqués. L'escadre arrive dans les îles de Madère au Portugal le et à Praia au Cap-Vert le 6 octobre[6]. Le Peacock arrive à Rio de Janeiro au Brésil le 21 novembre et le Vincennes avec les brigs et les goélettes le 24 novembre. Cependant, le Relief n'arrive que le 27 novembre. Pendant leur séjour, l'expédition utilise la baie de Guanabara comme observatoire et comme chantier naval pour la réparation et le réaménagement des navires[7].

L'escadre ne quitte Rio de Janeiro que le , arrivant à l'embouchure du Río Negro au large de l'Argentine le 25 janvier. Le 19 février, l'escadre rejoint le Relief, le Flying Fish et le Sea Gull dans la baie Orange de l'île Hoste, après être passé par le détroit de Le Maire. Là-bas, l'expédition entre en contact avec les autochtones. Wilkes envoi une équipe vers le sud pour tenter de dépasser le point le plus au sud du capitaine James Cook, c'est-à-dire 71°10'.

Le Flying Fish atteint le 70e parallèle sud le 22 mars, à environ 160 kilomètres au nord de l'île Thurston et de ce qu'on appelle désormais le cap Flying Fish (en), et la chaîne Walker (en). L'escadre rejoint le Peacock à Valparaíso au Chili le 10 mai, mais le Sea Gull est porté disparu. Le 6 juin, l'escadre arrive à l'île San Lorenzo, au large de Callao pour réparation et ravitaillement, tandis que Wilkes renvoi le Relief au pays le 21 juin[8]. Quittant l'Amérique du Sud le 12 juillet, l'expédition atteint Reao dans les îles Tuamotu le 13 août et Tahiti le 11 septembre. Ils quittent Tahiti le 10 octobre[9].

L'expédition visite ensuite les Samoa et la Nouvelle-Galles du Sud en Australie. En décembre 1839, l'expédition navigue de Sydney dans l'océan Austral et signale la découverte du continent antarctique le , lorsque Henry Eld et William Reynolds à bord du Peacock aperçoivent les pic Eld (en) et pic Reynolds (en) le long de la côte de George V. Le 19 janvier, Reynolds repère le cap Hudson de la péninsule de Mawson. Le 25 janvier, les hommes du Vincennes aperçoivent les montagnes derrière la barrière de Cook (en) et des pics similaires dans la baie de Piner (en) le 30 janvier. Ils réalisent qu'ils ont couvert 1 300 kilomètres de côtes le 12 février, de 140°30' E. à 112°16'12 E., lorsque Wilkes reconnaît la découverte du continent antarctique. Nommé terre de Wilkes, cette zone comprend la côte de Clarie, la côte de Banzare, la côte de Sabrina, la côte de Budd et la côte de Knox. Ils cartographient finalement 2 400 kilomètres du littoral de l'Antarctique jusqu'à 105°E. à l'ouest, les rives de la terre de la Reine-Mary, avant de repartir vers le nord le 21 février[10].

_of_the_Wilkes_expedition-fr.svg.png.webp)

Le Porpoise croise l'expédition Dumont d'Urville de Jules Dumont d'Urville le 30 janvier. Cependant, en raison d'un malentendu sur les intentions de chacun, le Porpoise américain et l'Astrolabe français ne peuvent pas communiquer[11]. En février 1840, une partie de l'expédition est présente lors de la signature initiale du traité de Waitangi en Nouvelle-Zélande. Une partie de l'escadre est ensuite retournée à Sydney pour des réparations, tandis que les autres navires visitent la baie des îles, avant d'arriver aux Tonga en avril. À Nukuʻalofa, ils rencontrent le roi Josiah (Aleamotuʻa), et George (Taufaʻahau), chef d'Haʻapai, avant de poursuivre vers les Fidji le 4 mai. Le Vincennes et le Peacock se rendent à Ovalau où ils signent un traité commercial avec Tanoa Visawaqa à Levuka. Le HMS Starling d'Edward Belcher visite Ovalau au même moment[12]. Hudson capture le chef de la province de Rewa Vendovi, après avoir retenu en otage ses frères. Vendovi est jugé responsable de l'attaque contre les marins américains sur l'île d'Ono en 1836[Note 1].

En juillet 1840, deux membres du groupe, le lieutenant Underwood et le neveu de Wilkes, le midshipman Wilkes Henry, sont tués alors qu'ils troquent de la nourriture sur l'île de Malolo (en), dans l'ouest des Fidji. La cause de cet événement reste équivoque. Immédiatement avant leur mort, le fils du chef local, qui est retenu en otage par les Américains, s'échappe en sautant du bateau et en rejoignant le rivage. Les Américains tirent mais le manque. Selon les membres du groupe d'expédition sur le bateau, son évasion est un signal préétabli par les Fidjiens pour attaquer et d'autres sources évoquent que les tirs précipitent en fait l'attaque. Les Américains débarquent alors soixante marins pour attaquer les indigènes hostiles. Près de quatre-vingts Fidjiens sont tués dans les représailles américaines et deux villages sont incendiés.

Seconde partie

Le 9 août, après trois mois d'arpentage, l'escadre se réunit au large de la province de Macuata. Le Vincennes et le Peacock se rendent aux îles Sandwich (Hawaï), avec le Flying Fish et le Porpoise pour les retrouver à Oahu en octobre. En cours de route, Wilkes nomme les îles Phœnix et fait une escale à l'atoll Palmyra, faisant de leur groupe la première expédition scientifique de l'histoire à visiter celui-ci. Pendant leur séjour à Hawaï, les officiers sont accueillis par le gouverneur Kekūanāoʻa (en), le roi Kamehameha III, son assistant William Richards (en) et le journaliste James Jackson Jarves (en). L'expédition étudie les îles Kauai, Oahu, Hawaï et le sommet du Mauna Loa. Le Porpoise est envoyé en novembre pour inspecter plusieurs des îles Tuamotu, dont Aratika, Kauehi, Raraka et Katiu, avant de continuer vers Penrhyn et de retourner à Oahu le 24 mars.

Le , l'escadre quitte Honolulu, le Porpoise et le Vincennes pour le nord-ouest de l'océan Pacifique, le Peacock et le Flying Fish pour réarpenter les Samoa, avant de rejoindre l'escadre. En cours de route, le Peacock et le Flying Fish fait la reconnaissance des îles et atolls Jarvis, Enderbury, Tokelau et Fakaofo. Le Peacock poursuit cela sur les îles Tuvalu de Nukufetau, Vaitupu et Nanumaga en mars, suivies de Tabiteuea en avril. Toujours en avril, le Peacock arpente les îles Gilbert de Nonouti, Aranuka, Maiana, Abemama, Kuria, Tarawa, Marakei, Butaritari et Makin, avant de retourner à Ohau le 13 juin. Le Peacock et le Flying Fish partent ensuite pour l'embouchure du fleuve Columbia le 21 juin[13].

En avril 1841, le Peacock, sous les ordres du lieutenant William L. Hudson (en), et le Flying Fish, se rendent sur l'île de Drummond (Tabiteuea), un temps nommée du nom d'un membre de l'expédition. Le lieutenant Hudson apprend d'un membre de son équipage qu'un navire a fait naufrage au large de l'île et que son équipage a été massacré par les indigènes. Une femme et son enfant semblent être les seuls survivants, alors Hudson décide de débarquer un petit groupe de marines et de marins commandé par le lieutenant William M. Walker pour fouiller l'île. Au départ, les insulaires sont pacifiques et les Américains peuvent explorer l'île, sans résultats toutefois. Au départ du groupe, Hudson remarque qu'un membre de son équipage a disparu.

Après avoir effectué une autre recherche, l'homme n'est pas retrouvé et les indigènes commencent à s'armer. Le lieutenant Walker renvoi ses hommes au navire, pour converser avec Hudson, qui ordonne à Walker de retourner à terre et d'exiger le retour du marin. Walker remonte ensuite à bord de ses bateaux avec ses hommes et se dirige vers le rivage. Walker ordonne aux indigènes de répondre à sa demande et ces derniers chargent sur lui, forçant les bateaux à faire demi-tour vers les navires. Il est décidé le lendemain que les Américains bombarderaient les ennemis et débarqueraient à nouveau. Ce faisant, une force d'environ 700 guerriers s'oppose à l'assaut américain, mais est vaincue après une longue bataille. Aucun Américain n'est blessé, mais douze indigènes sont tués et d'autres blessés, et deux villages sont également détruits, comme à Upolu.

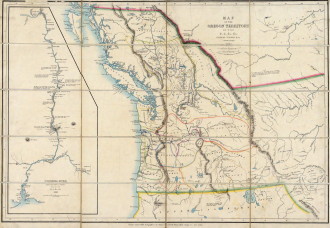

Le Vincennes et le Porpoise atteignent le cap Disappointment dans le Nord-Ouest Pacifique le , puis se dirigent ensuite vers le nord vers le détroit de Juan de Fuca, Port Discovery (la baie Discovery) et Fort Nisqually, où ils sont accueillis par William Henry McNeill (en) et Alexander Caulfield Anderson (en). Le Porpoise arpente la crique de l'Amirauté (en), tandis que les bateaux du Vincennes s'occupent du canal Hood et de la côte vers le nord jusqu'au fleuve Fraser. Wilkes visite Fort Clatsop, Jean Baptiste McLoughlin à Fort Vancouver et William Cannon sur la rivière Willamette, alors qu'il envoi le lieutenant Johnson en expédition à Fort Okanagan, Fort Colvile (en) et Fort Nez-Percés, où ils rencontrent Marcus Whitman[14]. Comme son prédécesseur, l'explorateur britannique George Vancouver, Wilkes passe beaucoup de temps près de l'île de Bainbridge. Il note la forme d'oiseau du port de Winslow et le nomme Eagle Harbor (en). Poursuivant sa fascination pour les noms d'oiseaux, il nomme Bill Point et Wing Point. Port Madison, Point Monroe et Point Jefferson sont nommés en l'honneur d'anciens présidents des États-Unis. Port Ludlow l'est lui en l'honneur du lieutenant Augustus Ludlow (en), qui a perdu la vie lors la guerre anglo-américaine de 1812.

Le Peacock et le Flying Fish arrivent au large du cap Disappointment le 17 juillet. Cependant, le Peacock s'échoue alors qu'il tente d'entrer dans le fleuve Columbia et est rapidement perdu, sans perte humaine. L'équipage peut mettre à l'eau six bateaux et amener tout le monde à terre dans une baie, ainsi que leurs journaux, leurs relevés, les chronomètres et certains des croquis d'Agate. Un Indien borgne nommé George guide ensuite le Flying Fish dans la même baie. Là, l'équipage s'installe dans ce que les hommes nommeront « Peacockville », assisté de James Birnie (en) de la Compagnie de la Baie d'Hudson et de la mission méthodiste américaine à Point Adams. Ils font également du commerce avec les Indiens Clatsop et Chinook au cours des trois semaines suivantes, tout en surveillant le chenal, avant de se rendre à Fort George (Fort Astoria) et de se réunir avec le reste de l'escadre. Cela incite Wilkes à envoyer le Vincennes dans la baie de San Francisco, alors qu'il continue à étudier Grays Harbor[15].

De la région actuelle de Portland, Wilkes envoie un groupe terrestre de 39 personnes vers le sud, dirigé par Emmons, mais guidé par Joseph Meek. Le groupe comprend Agate, Eld, Colvocoresses, Brackenridge, Rich, Peale, Stearns et Dana, et suit une route intérieure vers Fort Umpqua (en), le mont Shasta, le fleuve Sacramento, la Nouvelle-Helvétie de John Sutter, puis vers la baie de San Francisco. Ils partent le 7 septembre et arrivent à bord du Vincennes à Sausalito le 23 octobre, après avoir parcouru la piste Siskiyou[16].

Wilkes arrive avec le Porpoise et l'Oregon (un nouveau navire), tandis que le Flying Fish doit rejoindre l'escadre à Honolulu[17]. L'escadre étudie la zone et l'hydrographie de San Francisco et produit plus tard une carte de la « Haute Californie » (Upper California). L'expédition repart ensuite le 31 octobre, arrivant à Honolulu le 17 novembre pour de nouveau reprendre la mer le 28 novembre[18]. Le parcours suivant inclut une visite à Wake et un retour par les Philippines, Bornéo, Singapour, la Polynésie et le cap de Bonne-Espérance, atteignant New York le .

L'expédition est victime des mauvaises relations entre Wilkes et ses officiers subordonnés tout au long. Le statut autoproclamé de Wilkes en tant que capitaine et commodore, accompagné de l'affichage ostensible du fanion requis et du port de l'uniforme de capitaine alors qu'il n'est commissionné qu'en tant que lieutenant, heurte fortement aux autres membres de l'expédition de rang réel similaire. Ses mauvais traitements supposés envers nombre de ses subordonnés et son indulgence pour des punitions dures entraînent une controverse majeure à son retour en Amérique[19]. Wilkes est traduit en cour martiale à son retour, mais est acquitté de toutes les charges sauf celle de punir sans motifs valables ses hommes.

Postérité

L'expédition Wilkes joue un rôle majeur dans le développement de la science du XIXe siècle, en particulier aux États-Unis. De nombreuses espèces et autres objets trouvés par l'expédition contribuent à constituer la base des collections de la nouvelle Smithsonian Institution.

Avec l'aide des scientifiques de l'expédition, appelés avec dérision « chercheurs de palourdes » et « capteurs d'insectes » par les autres membres d'équipage, 280 îles, principalement dans l'océan Pacifique, sont explorées et plus de 1 300 kilomètres de l'Oregon sont cartographiés. Non moins important, plus de 60 000 spécimens de plantes et d'oiseaux sont collectés, ainsi que les graines de 648 espèces qui sont ensuite commercialisées, plantées et envoyées dans tout le pays. Des spécimens séchés sont eux conservés à l'herbier national américain. Il y a aussi 254 plantes vivantes qui sont placées dans une serre nouvellement construite en 1850, et qui deviendra plus tard le Jardin botanique des États-Unis.

Alfred Thomas Agate (en), graveur et illustrateur, créé un aperçu durable des cultures traditionnelles avec des illustrations reprenant des motifs vestimentaires et des tatouages des indigènes, notamment de Tuvalu.

Une collection d'artefacts de l'expédition est également allée à l'Institut national pour la promotion des sciences (en), un précurseur de la Smithsonian Institution. Ceux-ci intègrent des artefacts de l'histoire américaine en tant que premiers artefacts de la collection du Smithsonian.

Bilan

Pendant une courte période, Wilkes est attaché à l'Office of Coast Survey (futur U.S. National Geodetic Survey) mais de 1844 à 1861, il s'occupe principalement du rapport d'expédition. Vingt-huit volumes sont prévus, mais seulement dix-neuf sont finalement publiés. Parmi ceux-ci, Wilkes rédige le récit en plusieurs volumes de Narrative of the United States exploring expedition, during 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, Hydrography (volume XIII) et Meteorology (volume XI).

Ce rapport contient de nombreuses informations sur les coutumes, les conditions politiques et économiques des peuplades rencontrées dans de nombreux endroits alors peu connus. Les contributions de James Dwight Dana (trois rapports) sur les zoophytes, la géologie et les crustacés sont également particulièrement remarquées. En plus d'articles et de rapports plus courts, Wilkes publie Western America, including California and Oregon et Theory of the Winds. La Smithsonian Institution a numérisé le récit en cinq volumes et les volumes scientifiques qui l'accompagnent.

La mauvaise gestion qui a tourmenté l'expédition avant son départ s'est poursuivie après son achèvement. En juin 1848, de nombreux spécimens sont perdus ou endommagés et beaucoup restent non identifiés. En 1848, Asa Gray est alors embauché pour travailler sur les spécimens botaniques et publie le premier volume du rapport sur la botanique en 1854, mais Wilkes n'obtient pas le financement du deuxième volume.

Bibliographie

Édition

- Charles Wilkes, Narrative of the United States Exploring Expedition during the years 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, Philadelphia, 1845

- vol. VI : Horatio Hale, United States Exploring Expedition during the years 1838, 1839, 1840, 1841, 1842. Ethnography and Philology, 1846, XII-666 p.

- United States Exploring Expedition, Atlas Botany, vol. I

Études

- (en) William Stanton, The Great United States Exploring Expedition of 1838-1842, University of California Press, (ISBN 9780520025578, lire en ligne).

- (en) Nathaniel Philbrick, Sea of Glory: America’s Voyage of Discovery : The U.S. Exploring Expedition, 1838–1842, New York, Viking, .

Notes et références

Notes

- Vendovi est par la suite ramené aux États-Unis, mais meurt peu de temps après son arrivée à New York. Son crâne est ensuite ajouté aux collections de l'expédition et exposé dans le bâtiment du Bureau des brevets (en) à Washington.

Références

- Stanton 1975, p. 13–17.

- Stanton 1975, p. 19, 35, 56–61.

- Stanton 1975, p. 43, 63–68, 73–76.

- Stanton 1975, p. 71–76.

- https://www.sil.si.edu/DigitalCollections/usexex/navigation/Crew/crew_explore.cfm

- Stanton 1975, p. 86–87.

- Stanton 1975, p. 88–89.

- Stanton 1975, p. 91–96, 103–111.

- Stanton 1975, p. 114–116, 123–131.

- Stanton 1975, p. 132, 142–149, 155–159, 171–175.

- Stanton 1975, p. 176–177.

- Stanton 1975, p. 180–195.

- Stanton 1975, p. 212, 217, 219–221, 224–237, 240, 245–246.

- Stanton 1975, p. 253–256.

- Stanton 1975, p. 247–253, 259.

- Stanton 1975, p. 259–265.

- Stanton 1975, p. 267.

- Stanton 1975, p. 269–272.

- Stanton 1975, p. 219–220.

Source

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « United States Exploring Expedition » (voir la liste des auteurs).