Culture et art dans les Aurès

La culture et l’art dans les Aurès sont diversifiées. L’Aurès est un vaste territoire de l'Algérie, plusieurs activités artisanales sont organisées pour représenter le terroir de certaines régions et Wilayas de l'Est de l'Algérie. Plusieurs artistes des Aurès participent soit aux festivités organisées ou aux expositions à travers le pays.

Gastronomie

L'artisanat

Poterie

Selon plusieurs historiens, les poteries des Aurès apparaissent dans les spécificités plastiques de leur décor incisé et de leurs formes carénées, comme les plus proches des premières formes de l'art berbère.

Origines

« Comme malgré la colonisation romaine de Lambèse, les berbères Chaouïa sont restés à l'écart des grands courants » extérieurs, « on peut admettre que cette ornementation en relief (dentelures, bourrelets, bosses, etc.) est caractéristique de la poterie berbère véritable, disons primitive. », écrit ainsi Arnold van Gennep[1]. Analysant ce décor en relief, Gabriel Camps observe que « seule la poterie aurassienne se distingue, entre autres éléments, par la multiplication des mamelons coniques sur la panse et sur les anses, décoration qui contribue grandement à son aspect archaïque ». Lui supposant « une origine siculo-italique », il pense que ce décor, s'étant répandu au Chalcolithique sur toute une région s'étendant des côtés de la Tunisie jusqu'à l'Aurès, puis ayant progressivement disparu devant la progression de la poterie peinte, « se serait maintenu dans le bastion aurassien »[2].

Caractéristiques

Décorées de reliefs ou d'incisions, les poteries des Aurès sont enduites d'une laque rouge sombre ou brune, le « louq », fait de résines « cuites, triturées, teintées et modelées en bâtons qui durcissent en refroidissant », passé sur les poteries encore chaudes en fin de cuisson[3]. Cette pratique est à la fois ornementale et, imperméabilisant les poteries, utilitaire. Le « tarbout », assiette ou plat, et la tasse au profil caréné sont souvent ornés de dessins de valeur symbolique.

Le « tarbout » présente un profil original, l'arrondi de son bord, sans méplat, s'inclinant légèrement vers l'extérieur en quatre points opposés, souvent soulignés d'encoches[4]. Celles-ci se retrouvent sur l'arête des tasses ou des pots à traire.

Le « fân », utilisé pour cuire la galette, n'est pas verni mais orné de reliefs ponctués de lignes et de ronds rouges.

D'autres poteries, ayant peut-être fonction de jouets, sont modelées en formes d'animaux (notamment oiseaux).

Tissage

La technique du tapis haute-laine n'étant pas locale, ce sont les tissages, les « tellis », les couvertures, coussins et musettes à grains qui sont caractéristiques du style des Aurès. À la laine est souvent mélangé le poil de chèvre.

Les « tellis » sont généralement composés de bandes de couleurs, mais il arrive qu'ils soient ornés d'un liseré ou de quelques lignes cuivrées. De larges registres sombres, sur lesquels un décor semble brodé, coupent parfois le fond constitué de bandes unies. Des médaillons losangés, eux-mêmes composés de réseaux de fins losanges, peuvent aussi s'imbriquer sur toute la surface du « tellis ».

Les mêmes losanges se retrouvent sur les bandes des couvertures ou les surfaces des coussins[5].

Bijoux

Titiana Benfoughal a consacré un livre spécifiquement aux bijoux et aux bijoutiers de l'Aurès en 1997. Plusieurs types de bijoux ont été recensés par elle comme les diadèmes, les pendants de temps, les jugulaires, les boucles d'oreilles, les colliers, les fibules, les parures pectorales, les boîtes d'amulettes, les boîtes à miroir, les ceintures, les bracelets, les chevalières et les pendeloques. Titiana Benfoughal a aussi étudié les techniques de fabrication des bijoux[6].

Vêtement traditionnel

_(2675483950).jpg.webp)

Les femmes portent le tajdidh (manteau d’hiver), il est fait de laine épaisse blanche comprenant des bandes brunes et il est attaché par l’amessak (épingle)[7]. L’Ougâ est un manteau de sortie, genre tajdidh, mais avec une fine laine blanche et il est tissé avec de la soie blanche[7]. Le kettaf est porté également, il se porte avec des étoffes de soie. Durant l’été, l’althâm ou le kettâf fabriqué avec du coton noir, sont portés par les femmes. Les chaussures sont faites avec de l'alfa tressée des pieds aux chevilles. Lors des sorties, les femmes portent la belgha (sandale), faite en peau de chèvre, de couleur rouge et jaune et la semelle est plate. Les femmes portent des foulards et aussi un turban qui est mis en dernier. La melhafa est portée dans les cérémonies[7].

Pour l'homme, le gilet (b'diya), porté avec une étoffe blanche ou bien ocre sans manche ni col[7]. La ceinture (h’zam) est brodée de fils de soie ocre. Le serouel (pantalon) ressemble à celui de l’Algérois. Les chaussures sont de type mocassins, la semelle est plate, et ont une couleur marron ou noire[7] ou blanc. Les cavaliers portent des bottes de cuir. Le turban (ammama) est fait de tissu brodé à la soie ocre sur fond blanc qui mesure environ 3 m, l'homme l’entoure autour de la tête[7]. Le burnous est pareil à celui d’Algérois, le tissu est fait en laine de dromadaire[7]. La kachabiya se porte en hiver

Musique

Le folklore est diversifié dans les régions des Aurès.

La musique traditionnelle est bien représentée par nombreux chanteurs aurassiens. Les premiers chanteurs qui ont connu un succès international sont Aissa Jermouni et Ali Khencheli[8]. Le style de musique Rahaba est propre à toute la région des Aurès. De plus, plusieurs styles de musique existent comme le style arabo-andalous, l'un des chanteurs chaouis Salim Hallali. Plusieurs chanteurs des Aurès se sont inspirés de ce style comme Youcef Boukhantech.

Les femmes ont pu avoir leur place sur la scène nationale. La télévision algérienne diffusait les chansons de Thelja (Ya Saleh) et de Beggar Hadda dans les années 1970. Aussi, Houria Aïchi a fait plusieurs albums en France, ainsi que Markunda Awras ou la chanteuse Dihya (du nom de la reine des Aurès), épaulée de Messaoud Nedjahi, l'un des meilleurs compositeurs et paroliers Chaoui. L'un de ses meilleurs albums s'intitule Dzaier assa.

Un autre genre de musique moderne chaoui s'est imposé dans la région. Cette musique atypique est un mélange d'inspirations de rock, de blues, de folk et de raï en langue chaoui et en arabe. Dans les années 1970, 1980 et 1990, quelques chanteurs et musiciens aurassien(ne)s s'illustrent dans ce genre tels que Djamel Sabri du groupe les Berbères et dit aussi Djo, Massinissa, Aïssa Brahimi , Nouari Nezzar, Katchou, Nacerdine Hora, Belbeche, etc, tous ayant commencé en langue chaoui. D'autres, plus jeunes, utilisent exclusivement la langue chaoui tel que le groupe Tafert, Youba, Youress Sami[9], etc. Quelques instruments de musique sont propres à la région comme la gasba, bendir, etc. et d'autres telles la zorna sont spécifiques à l'ensemble de la musique orientale (cf. en Turquie). À tort, beaucoup de gens attribuent à ce genre une appellation « Staifi » en raison du fait de l'utilisation de la langue arabe tandis que la musique, en elle-même, est chaoui.

Le Groupe Iwal de Tkout, fondé par Nasrine et Fayssal, on révolutionnait la chanson chaoui moderne afin de casser les tabous par leur style incorporant le théâtre et le chant[10], ce groupe s’est produit à l'Opéra d’Alger[11].

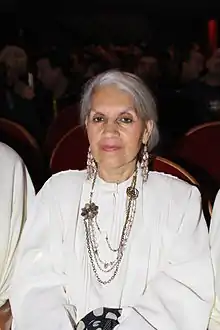

La chanteuse Houria Aichi à Batna en 2014.

La chanteuse Houria Aichi à Batna en 2014..jpg.webp)

Festival international de musique de Timgad

Le Festival international de musique de Timgad, à Timgad, est organisé chaque année par le Commissariat du festival en collaboration avec l'Office national de la Culture et de l’Information, et la wilaya de Batna. Il a vu le jour en 1967[12] et il a eu beaucoup de noms, il fut baptisé festival méditerranéen[12], avant de devenir en 1973[12] le festival des arts populaires. Le festival culturel annuel se déroulant chaque mois de juillet, mais a certain moment de son existence il est mis en pause de 1986 à 1996. Il deviendra une destination de choix pour de nombreuses stars de dimension internationale.

Festival de la chanson aurassienne à Batna

L’association des Amis de l'art et de la Culture a été créée en février 1986, elle a regroupé plusieurs personnalités des Aurès dont Brahim Bouziane, Khaled Bouali, Hadj Tayeb, Ali Guerbabi, Chérif Merzouki[13]. Elle a été présidée par Hamid Meziani[13]. En 1987, elle organise le festival à Batna durant cinq jours[13]. Le festival rassemble des chanteurs et des groupes de musique et également des peintres[13]. L'évènement a été couvert uniquement par la chaine radio 2 d’Algérie et le journal local El-Aoures[13]. Parmi les chanteurs invités figurent Salim Souhali, Salah Boumaaraf, Mihoub, Hacen Dadi, Nouari Nezzar[13]. La chanson chaoui traditionnelle a été représentée par Mohand Ouamer, Aissa Guellil, le groupe de Yabous, Errefaâ, Idhourar et Chlaâlaâ[13]. Les groupes modernes étaient représentés par Your, Amenay Anzar, Kimel et Thiguiyyeres, venus de plusieurs Wilayas des Aurès pour assister[13]. Une importante exposition de peinture , de bijoux, de poterie et une parade de fantasia ont eu lieu lors du festival[13].

texte musical

La poésie orale, les contes et les légendes font l'objet d'étude de la part des spécialistes en littérature et en linguistique. Les textes sont récités par les Medaha et les Gouaras (orateurs).

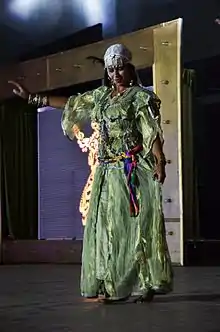

Danse

Les habits chaouis (burnous), le cheval, le fusil et les youyous font partie de la danse des aurassiens. Quelques genres de danse: Rahaba, Mahzam, Trig el khil, Lahawawi, Izlen, Tigougaine ou Taourial, Aourial, Zorna, Sebaha, Izlen, Rekrouki (gasba, mawal), L'azzekar, Tinzarine, Gasba, Aissawa, fkirettes, Allaoui, ghiyata, tabla, staifi, Batni, gnawi a son genre de danse selon les régions et les tribus. Le Çrawi présente des varientes comme Dmam, Çalhi, Rakruki et Ayash [PDF][14].

Danse spécifique aux femmes[14].

Littérature

Plusieurs écrivains ont écrit dans les deux langues, arabe et française, c'est le cas de Kateb Yacine.

Littérature avant l'indépendance de l'Algérie

Anna Gréki fut écrivaine et militante de la cause du Front de libération nationale (Algérie)[15]. André Gide a visité les Aurès. Il fut un ami de Mohamed Hamouda Bensai. La romancière suisse Isabelle Eberhardt (1877-1904) a habité Batna dans le quartier de Zmella. Plusieurs auteurs d'origine française ont écrit également des livres qui traitent des thèmes liées aux Aurès et à la ville de Batna comme Jean-Pierre Marin, Jean-Noël Pancrazi , Liliane Raspail, Jean Pèrés et Eugène Delessert, etc.

littérature française

Plusieurs auteurs Batnéens ont écrit des livres comme Mohamed Nadir Sebaa, Abderezzak Hellal, Beïda Chikhi, Docteur d’État et professeur à la Sorbonne, Hamid Benchaar, etc. Messaoud Nedjahi a écrit plusieurs romans en langue française sur la vie des aurassiens[16]. Liliane Amri, mariée à un Chaoui, est l'auteure du roman La Vie à tout prix. Son livre est une autobiographie et elle livre une description de la vie des Aurès, surtout des femmes des années 1960 aux années 1990. Elle parle parfaitement le chaoui et elle a contribué au développement de la région des Aurès. Nassira Belloula est auteur de plusieurs romans, récits et essais comme La Revanche de May, Visa pour la Haine, Rebelle en toute demeure, Djemina ou encore Les Belles Algériennes. Bachir Rahmani est médecin et écrivain, a écrit Amrir en 2002[17]. Saïda Abouba a publié des poèmes et des romans[18].

Littérature arabe

La poésie arabe : le poète Mohamed Laïd Al-Khalifa, Mohamed el akhdar el Saihi, Mohamed Ababsa El Akhdari[19], ont écrit plusieurs poèmes sur la ville de Batna et des Aurès. Nouredine Bergadi publie en 2015 un dictionnaire qui rassemble toute la presse en lien avec l'Aurès[20].

Littérature en chaoui

Au XIXe siècle, plusieurs livres ou dictionnaires de la langue ont été publiés comme une étude de Émile Masqueray et le livre de Gustave Mercier , le Chaouia de l'Aurès en 1896. Au XXe siècle, le dictionnaire chaouia, arabe, français, kabyle de P.G. Huyche est publié en 1906. Le livre d'André Basset, Le parlé des Ait Frah, en 1961 et La grammaire chaoui de M. Torchon sont édités. Une des premières poétesses en langue chaoui fut lalla Khoukha Aït Boudjenit (1914-1963)[21]. Post indépendance de l'Algérie, Mohamed Salah Ounissi publie plusieurs livres dont un dictionnaire chaoui, arabe, français en 2003, il s’ensuit Fakihani Tibermacine avec son livre Parler chaoui en 2009, puis un essai de conjugaison par Ferhaoui Laid. En 2013, Khadija Saad publie un dictionnaire chaoui-arabe, Bengasmia Laâmri a écrit son livre sur la phonétique chaoui et Abdellah Khelfa écrit un roman, Moumna en 2002 et un recueil de poésie en chaoui contenant 1600 vers, dont le titre est Lmumen en 2014. Plusieurs poètes diffusent dans des émissions de la radio locale en chaoui comme Bachir Adjroud, Aghilas Mazigh, Salah Bezzala, Adel Solatni, Djamel Samir Chemlal, Dhifallah Khalef, etc. Une étude a été faite par Naziha Hamouda dont le titre est Les femmes rurales de l’Aurès et la production poétique[22].

Enseignement

En 2014, le Mouvement culturel amazigh (Aurès) ainsi que l'Association de l'identité du patrimoine culturel et de la créativité artistique de la Wilaya de Batna, lors de la célébration des évènements du Printemps berbère et du Printemps noir (Kabylie) à la Maison de la Culture de Batna, ont élaboré des réflexions en ce qui concerne l'enseignement de langue berbère comme langue maternelle[23].

Histoire et chronique

Mostéfa Merarda, Redha Malek, ont publié des livres sur la Guerre d’Algérie. Les auteurs comme Mustapha Bekkouche , Amar Mellah, Ali Merouche, El hachemi Saidani ont écrit des livres documentaires et historiques.

Étude et recherche

- Géographie

- Ethnographie et ethnologie

- Dans les années 1920, dans sa thèse La Femme chaouia de l'Aurès (1928), Mathéa Gaudry décrit la vie des femmes de cette région en particulier dans la période coloniale. Elle retrace le parcours de la Kahina.

- Germaine Tillion (1907-2008) fait plusieurs longs séjours dans l'Aurès entre 1934 et 1940[24], menant un grand travail scientifique sur la région et ses habitants[25] - [26]. Pendant la Guerre d'Algérie, elle est intervenue auprès du gouvernement français pour défendre la cause des Algériens.

- Mohamed Hamouda Bensai (1902-1998) était essayiste et philosophe[27].

- Histoire

- Claude-Pierre-Hyppolyte Polain, historien, mort le 17 mars 1876 à Batna[28].

Beaux-arts

Sculpture

Mohamed Demagh débute la sculpture post-indépendance, il s’ensuit quelques sculpteurs comme Rachid Mouffouk, Bensaid Mohamed Nadjib fondateur de l'association Prisma et artiste plasticien et sculpteur à Batna[29], Said Berkane sculpteur et décorateur, etc.

Peinture

Un des premiers peintres, Houamel Abdelkhader, a immigré vers l’Italie ; c'est un membre actif dans la lutte contre le colonialisme français et rejoint le maquis. Il commence tôt dans l'art de la peinture[30] vers 1960. En 1963, il est médaillé d'or à Rome[31]. Plusieurs artistes ont émergé par la suite, tel Jeballah Bellakh[32], et vivent dans les villes des Aurès. En 1980, Chérif Merzouki a enregistré avec la collaboration de la Radio Télévision Algérie (RTA), Établissement public de télévision, un documentaire avec Rachid Benbrahim dont le titre est Le mouvement des Arts plastique à Batna[33]. Certains sont morts comme Abderrahmane Tamine, Chérif Merzouki, Abdelali Boughrara, Abderazak Aguini, Lazhar Hakkar, etc. Plusieurs artistes ont exposé comme Hocine Houara[34], Mohamed Berkane, Souhali Salim. Une autre génération de futurs peintres a été formée par Chérif Merzouki[35] dont Adel Abdessemed, Hassane Amraoui, etc. Plusieurs peintres comme Noureddine Zekara, Mohamed Berkane, Souhali Salim, Chérif Mennoubi, Ahmed Khamari[36], Noureddine Tabrha, etc, ils continuent de présenter les Aurès par leur travail à travers l'Algérie.

Dans les Aurès, les Maisons de la culture de Batna, de Khenchela, de Biskra, etc., organisent des activités artistiques telles que des expositions, des rencontres, etc[29]..

En 2007, lors du festival Alger la capitale de la culture Arabe, plusieurs activités se sont déroulées dans les régions des Aurès[37].

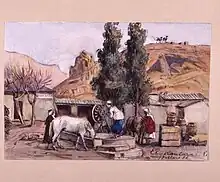

El Kantara dans la peinture

Au fil du temps plusieurs peintres du monde entier ont vanté El Kantara à leur manière[38]. Hocine Houara natif d'El Kantara, sensibilisa son goût prononcé pour l'art et qui marquera tout au long de sa jeunesse et demeure toujours sa source d'inspiration[38].

En 1975 à l’occasion de la journée mondiale du timbre, Bachir Yellès[39] immortalise la plus petite poste d’Algérie qui se trouve à El Kantara dans un timbre[40]. Et depuis d'autres timbres ont été émis, représentant les gorges, et la société de la région.

La période de l’Algérie française faisait venir des artistes peintres de tous les coins du monde. Le 17 mars 1886, Fritz von Dardel artiste peintre suédois a peint une aquarelle du village de l’époque, son chef-d’œuvre aujourd’hui se trouve à Stockholm dans le Musée nordique[41]. En 1901 c'est au tour de René Charles Edmond His l'artiste français de peindre en huile sur toile un tableau de 238 sur 335 qui s'intitule Les gorges d'El Kantara près de Biskra[42]. Adrien Lucy décédé en 1875 lui aussi a peint un tableau au titre Le défilé d'el Kantara.

Beaucoup d'autres artistes ont peint la région dont Maurice Bompard en 1892 avec La Rivière d'El Kantara[43], ou Le tailleur à El Kantara, d’Eugène Girardet qui date de 1897 et qui fait partie de la collection du musée de la ville de Saintes[44], on trouve aussi le tableau de l'artiste suisse Jules Blancpain Baignade à El-Kantara de 1903[45]. Et de nombreux autres tableaux sur El Kantara de cette époque française d’Algérie.

Peintre orientaliste

De nombreux peintres européens et plus particulièrement français, généralement orientalistes, ont peint lors de leurs séjours dans les Aurès des paysages et des portraits.

- Gaston Bouchinet (Castelsarasin, 1898 - Verdun-sur-Garonne, 1966)

- Eugène Deshayes trois œuvres au Musée des Beaux-Arts dAlger, une au Musée d'Oran)

- Paul Fenasse (Alger, 1899 - New Braulnfeg, Texas, 1976)

- Eugène Girardet (Paris, 1853 - Paris, 1907)

- Louis Granata (Spezzano Grand, 1901 - Salon-de-Provence, 1964)

- Édouard Herzig (Neuchâtel, 1860 - Alger, 1926; deux œuvres au Musée d'Alger)

- Roger Irriéra (Bordeaux, 1884 - Aix-en-Provence, 1957)

- L. (Léonie?) Lebas

- Constant Louche (Alger, 1880 - Grenoble, 1965)

- Fritz Müller (Blida, 1867 - Alger, 1926; une œuvre au Musée d'Alger)

- Maxime Noiré (Guinglange, Moselle - 1861 - Alger 1927) qui y travailla de nombreuses années et fut surnommé « le chantre des Aurès » pour ses vues dites « rosées » (quatre œuvres au Musée d'Alger)

- Jules Van Biesbroeck (Portici, Italie, 1873 - Bruxelles, 1965)[46].

Cinéma

Des cinéphiles et des vidéastes de Batna, Oussama Bounouara producteur du film Self East, Azeddine Abdesselam, et Salah Eddine, participent à la 38e édition du Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand (France), en 2016[47]. Mohammed Lakhdar-Hamina a produit Le Vent des Aurès, en 1966. René Vautier a réalisé le film Avoir vingt ans dans les Aurès, en 1972. Amor Hakkar, a réalisé Timgad, la vie au cœur des Aurès, documentaire de 52 minutes, France 5, en 2002. Ahmed Rachedi, Ben Boulaid, tourné en 2006 et 2007 dans le cadre de la manifestation « Alger, capitale de la culture arabe 2007 », produit avec la collaboration du ministère des Moudjahidine, du ministère de la Culture et de l'Entreprise Missane Balkis films, en 2009[48]. Amor Hakkar a fait La Maison jaune, film qui traite du social dans les Aurès, en 2008[49]. En 2007, le film Mascarades de Lyes Salem a été tourné dans le canyon de Ghoufi. Loucham (tatouage), est une pièce de théâtre diffusé sur canal Algérie dédiée aux tailleurs de pierres de T'kout victimes de la silicose, réalisée par Mahii Eddin Bouzid et le théâtre régional de Batna.

- Acteurs

- Athmane Ariouat, originaire de Barika, a joué dans plusieurs films algériens de caractère historique, social, comique, dramatique ou de fiction : Carnaval fi Dachra (1994), Chronique des Années Pub, Cheikh Bouamama, etc[50].

- La Maison jaune, le réalisateur Amor Hakkar joue également aux côtés de Aya Hamdi et Tounés Ait-Ali[49].

Théâtre

Batna organise chaque année l'édition du Festival du Théâtre amazigh (Batna) durant le mois de décembre au théâtre régional de Batna[51]

Traditions et fêtes

T'kout

Certaines fêtes berbères sont célébrées dans la commune, notamment le Yennayer (le nouvel an amazigh)[52], et la Thamghra n'tmenzouth (la fête de l'automne[53]), cette fête de quatre jours coïncide avec la fin de l'été et le début de l'automne (chaque 25 août, selon le calendrier berbère). Les paysans proposent leurs fruits récoltés au long de l'Oued Ighzr Amelal et dans d'autres régions des Aurés[54].

la fête de Achoura, est un festival avec des symboles et des empreintes religieux païens, qui consiste à reproduire un scénario composé d'une femme dénommée Mariama, personnage central du jeu qui provoque la tentation chez les hommes. Un homme doit tenter de la kidnapper, mais il sera puni physiquement par les soldats obéissants de Mariama (un chameau, un singe et un lion) s'il ne paye pas l'amende. Le spectacle se déroule avec un accompagnement musical[55].

Menaâ

.jpg.webp)

Certaines fêtes berbères sont célébrées dans la commune, notamment le Yennar (le nouvel-an amazigh), pendant la nuit avant le 1er jour de yannar, les habitants cuisinent la chakhchoukha el Kesra avec la viande du bœuf ou l'asida, et le cherchem[56]. Le tout se cuisine dans un fossé, après l'avoir nettoyé et changé la terre qui se trouve à l'intérieur et les pierres qui tiennent la marmite[56]. Les familles passent la nuit devant le feu qui cuisine le cherchem, pour se raconter des histoires[56]. Le lendemain du 1er jour de yennar les baroudeurs font leur apparition pour mettre de l'ambiance[56].

Thifsouine : la fête de l'arrivée du printemps selon le calendrier berbère. Durant la fête les habitants de la commune accrochent leurs plus beaux tapis sur les terrasses et balcons et on fait des gâteaux (Gorsat errabii qui ressemble au R'fiss) et on expose des produits artisanaux de la région (poterie, bijouterie, habillement, et autres produits de laine)[57] - [58] - [59], pendant que les troupes folkloriques, les baroudeurs, les cavaliers sur cheval barbe et les troubadours font leurs spectacles dans les rues de la ville[59] - [58]. La fête se termine par une partie de thakourth[58] - [59] - [57]. On fête la Thifsouine car selon les croyances chaouis, la récolte de la saison dépend en grande partie de la pureté et de la sincérité des agriculteurs, que Dieu récompensera[59].

Mayu Bouyghioun, est une fête spirituelle chaouis qui se pratique dans cette région entre Menaa et Arris[60]. On cuisine du couscous avec une sauce de fève et d'oignon non épluchés[60]. Et on écrit les 27e et 28e ayat de la sourate at-tur sur du papier qu'on accroche sur la porte des maisons pour empêcher d'entrer le mal[60].

On fête aussi Ibrir (1er jour d'avril) où on cuisine la chakhchoukha, tout comme la fête du labourage en octobre et de la récolte[61], et bien sûr les fêtes religieuses de l'islam[62].

N’Gaous

La fête annuelle de l'abricot à N'Gaous est une fête qui dure trois jours et qui commence avec le lancement de la campagne de récolte (aux alentours de la 3e semaine de juin). Cet évènement réunit des producteurs abricotiers de toutes les communes nord-ouest de la wilaya de Batna, qui exposent leurs produits et leurs études sur les abricots (maladies, amélioration de la qualité du fruit)[63].

Notes et références

- Arnold van Gennep, Les poteries modelées d'Afrique du Nord, cité dans À la rencontre de la poterie modelée en Algérie, Alger, Ministère de l'agriculture et de la réforme agraire, 1982, p. 119

- Gabriel Camps, Monuments et rites funéraires protohistoriques, Aux origines de la Berbérie, Paris, Arts et Métiers graphiques, 1962. p. 324-5. La thèse de Gabriel Camps est que « tout se passe comme si une céramique à fond plat sans décor peint, mais munie d'appendices divers et d'incisions, avait d'abord pénétré, venant d'Italie et des îles (Sardaigne, Sicile, Pantelleria), en Tunisie et en Algérie orientale, et comme si cette céramique avait été ensuite concurrencée, puis éliminée par une autre vague ignorant le décor incisé ou en relief, mais portant une riche décoration peinte. Les poteries du premier style se seraient conservées dans l'Aurès alors que les secondes n'y pénétraient que faiblement » (op. cit., p. 394)

- À la rencontre de la poterie modelée en Algérie, Alger, Ministère de l'agriculture et de la réforme agraire, 1982, p. 119

- op. cit., p. 119

- Jeux de trames en Algérie, Alger, Ministère de l'agriculture et de la réforme agraire, 1975, p. 112-114

- Titiana Benfoughal, Bijoux et bijoutiers de l'Aurès : Algérie, traditions et innovations, Paris, CNRS édition, , 252 p. (ISBN 2-271-05446-X, lire en ligne), p. 248

- M.R, « Le costume traditionnel des Aurès », Reflexiondz, (lire en ligne).

- Dominique Auzias, Algérie

- (ar) Radio-Batna, « Artiste Sami Youress », sur http://www.radio-batna.dz, Radio-Batna, (consulté le ).

- Djamel Alilat, « Musique. Groupe Iwal : L’art-évolution tranquille », El Watan, (lire en ligne, consulté le ).

- Sihem Oubraham, « Iwal chante les Aurès et l’espoir à l’Opéra D’Alger », El Moudjahid, (lire en ligne, consulté le ).

- (ar)/(fr) Site du Festival

- Nadia Bouseloua, Azeddine Guerfi, Rachid Mokhtari, Philippe Thiriez, Aurès, Vivre La Terre Chaouie, Chihab Éditions, Alger, 2011, p. 32, (ISBN 978-9961-63-839-2)

- Maya Saïdani, Musique et danse algérienne

- Frantz Fanon: portrait. Par Alice Cherki. Publié par Seuil, 2000. (ISBN 2-02-036293-7). Page 236

- Profession: infirmière, par Messaoud Nedjahi. Publié par Éditions Publibook. (ISBN 2-7483-3522-8) livre en ligne

- l'Expression, 12 septembre 2002, Un sacerdoce au cœur des Aurès

- Jugurtha Hanachi, « "Betta, le combat d'une Aurasienne" de Saida Abouba », Le Matin d'Algérie, (lire en ligne, consulté le )

- Écrivains algériens: dictionnaire biographique Par Achour Cheurfi. Publié par Casbah éditions, 2004. page 17. (ISBN 9961-64-398-4)

- (ar) Khalda M, « Almâiya édite le dictionnaire du livre Aurès », Wakteldjazair, (lire en ligne).

- Anthologie de la littérature algérienne d'expression amazigh, Abderrahmane Lounès, éditions ANEP, 2002 , p. 289, livre en ligne

- Jugurtha Hanachi, « La poésie amazighe féminine s’exprime à Khenchela », sur www.lematindz.net (consulté le )

- Z Youcef et Hanane Benflis, « Le Mouvement culturel amazigh », El Watan, (lire en ligne).

- Michèle Coquet, Un destin contrarié : la mission Rivière-Tillion dans l’Aurès (1935-1936), Paris, Lahic / DPRPS-Direction des patrimoines, , 97 p. (lire en ligne)

- Thérèse Rivière et Fanny Colonna, Aurès/Algérie, 1935-1936 Photographies

- Germaine Tillion, Il était une fois l'ethnographie

- Jean Déjeux, Femmes d'Algérie: légendes, traditions, histoire, littérature, Boîte à Documents, 1987, p. 244, disponible en ligne.

- Book Google

- Le Soir d'Algérie presse

- L'art et le monde moderne de René Huyghe, Jean Rudel, Thérèse Burollet

- Mansour Abrous, Dictionnaire des artistes algériens: 1917-2006, Éditions L'Harmattan, 2006, page 12 [lire en ligne]

- Benamar Mediene, Pour le peintre, la perspective n'a de sens que dans l'ouverture infinie du regard..., dans « Créative Algérie », Phréatique no 51, Paris, hiver 1989, p. 96-97.

- Nadia Bouseloua, Azedine Guerfi, Rachid Mokhtar, Philippe Thiriz, Aurès vivre la terre chaouie, édition Chihab, Algiers, 2001 (ISBN 978-9961-63-839-2), p. 245

- Département de la culture Batna

- Une palette bien auressienne

- Culture... en bref...

- Ministère de Culture Algérie

- Chelli 2007, p. 85.

- « Timbre-postal N°612 - Bureau de Poste au Aures »

, sur https://www.algerie-philatelie.net/ (consulté le )

, sur https://www.algerie-philatelie.net/ (consulté le ) - Bellil B., « Un ouvrage routier y est prévu : « Menace sur le site touristique d’El-Kantara » », Le Soir d'Algérie, (ISSN 1111-0074, lire en ligne).

- (sv)« El Kantara 17 mars 1886 par Fritz von Dardel », sur www.digitaltmuseum.se (consulté le )

- (en)« Les gorges d'El Kantara près de Biskra », sur www.sothebys.com (consulté le )

- « Maurice Bompard (1857-1936) El-kantara 1892 », sur www.arcadja.com (consulté le )

- Maurice Bompard, voyage en Orient, Rodez, Édition au fil du temps, , 89 p. (ISBN 978-2-918298-34-2, lire en ligne), p. 59

- « Jules Blancpain (1860-1914) Baignade À El-kantara 1903 », sur www.arcadja.com (consulté le )

- Liste établie d'après Marion Vidal-Bué, L'Algérie des peintres, 1830-1960, Alger, Edif 2000 / Paris, Paris-Méditerranée, 2002

- Self East en compétition internationale, Liberté (Algérie, 7 juillet 2015

- Le film sur Mostefa Ben Boulaïd

- Site officiel du film La Maison jaune

- Liberté presse

- « Batna : les troupes participant à la 8e édition du théâtre amazigh », Le Matin d'Algérie, (lire en ligne, consulté le )

- Sami Methni, « Le nouvel an amazigh fêté à T'Kout : « Yennar et les promesses d'une année meilleure » », El Watan, no 6460, , p. 13 (ISSN 1111-0333, lire en ligne).

- Rachid Hamatou, « Thamghra n'tmenzouth, la fête de l'automne à T'kout : « Une histoire d'amour dans les Aurès » », Liberté, (ISSN 1111-4290, lire en ligne).

- Rachid Hamatou, « La fête de l’automne à T’kout (Batna) : « Thamaghra n’tmenzouth, une fête millénaire » », Liberté, (ISSN 1111-4290, lire en ligne).

- Nouri Nesrouche, « Batna Info : « Festival Achoura à T’kout » », El Watan, no 6124, , p. 11 (ISSN 1111-0333, lire en ligne).

- Boudouh 2008, p. 340.

- « Célébration de la fête du printemps à Menaâ (Batna) », Algérie Presse Service, (lire en ligne).

- « Le début du printemps amazigh célébré à Menaâ (Batna) », Algérie Presse Service, (lire en ligne).

- Rachid Hamatou, « La fête du printemps à Menâa (Batna): « La fête oui, mais pas au détriment du patrimoine » », Liberté, no 6246, , p. 11 (ISSN 1111-4290, lire en ligne).

- Boudouh 2008, p. 342.

- Boudouh 2008, p. 342-347.

- Boudouh 2008, p. 336-339.

- D. B., « Batna : « La région de N’gaous fête la récolte de l’abricot » », Le Maghreb, (lire en ligne).

Annexes

Articles connexes

Bibliographie

- Titiana Benfoughal, Bijoux et bijoutiers de l'Aurès : Algérie, traditions et innovations, Paris, CNRS, , 252 p. (ISBN 2-271-05446-X, lire en ligne), p. 248

- Nadia Bouseloua-Azeddine Guerfi-Rachid Mokhtari-Philippe Thiriez, Aurès, Vivre La Terre Chaouie, Alger, Chihab, , 303 p. (ISBN 978-9961-63-839-2)

- Noureddine Chelli, Regards sur la Wilaya de Biskra : El-Kantara, les Gorges, Biskra, EAGB Biskra, , 127 p.

- (ar) Sebti Boudouh, (Menaa la perle des Aurès, histoire dans le passé et dans le présent) منعة جوهرة الأوراس، تاريخها في القديم و الحديث, Batna, Guerfi, , 519 p.