Charles Dupin

Pierre Charles François Dupin (1784-1873), dit « Dupin puîné », est un mathématicien, homme politique, ingénieur et économiste français.

| Sénateur du Second Empire | |

|---|---|

| - | |

| Député de la Deuxième République française Assemblée nationale législative Seine-Maritime | |

| - | |

| Membre de l'Assemblée constituante de 1848 Seine-Maritime | |

| - | |

| Président Académie des sciences | |

| - | |

| Pair de France | |

| - | |

| Président Académie des sciences | |

| - | |

| Ministre de la Marine et des Colonies Gouvernement Hugues-Bernard Maret | |

| 10 - | |

| Membre de la Chambre des députés Troisième législature de la monarchie de Juillet (d) Seine | |

| - | |

| Membre de la Chambre des députés Deuxième législature de la Monarchie de Juillet (d) Seine | |

| - | |

| Membre de la Chambre des députés Première législature de la Monarchie de Juillet (d) Seine | |

| - | |

| Membre de la Chambre des députés des départements Quatrième législature de la Seconde Restauration (d) Tarn | |

| - | |

| Conseiller d'État |

| Baron |

|---|

| Naissance | |

|---|---|

| Décès | Paris |

| Nom de naissance |

Pierre Charles François Dupin[1] |

| Nationalité |

France |

| Formation | |

| Activités | |

| Père | |

| Fratrie |

| Parti politique | |

|---|---|

| Membre de | |

| Distinction |

Biographie

Fils de Charles-André Dupin (1758-1843), magistrat et député au Conseil des Anciens sous le Directoire, puis au Corps législatif sous le Consulat, et d’une lointaine cousine Catherine Agnès Dupin, Charles Dupin a deux frères : l'aîné, André Dupin, qui va devenir avocat et homme politique de tout premier plan sous la monarchie de Juillet et le benjamin, Philippe Dupin, également avocat et homme politique. Originaire comme lui du Nivernais, Charles Dupin est apparenté de loin — cousin au 16e degré civil[2] — à un autre « baron Dupin », second époux de la veuve de Danton.

Géomètre et ingénieur naval

Charles Dupin entre à l'École polytechnique[1] en 1801, deuxième au concours d'entrée[3] ou premier selon une autre source[N 1]. Remarqué par Monge et Carnot, il découvre dès 1802 les courbes du second degré à foyers réciproques.

Il sort de Polytechnique en 1803 comme ingénieur naval du corps du génie maritime[1] - [N 2] et devient élève de l'École du génie maritime. La guerre entre la France et le Royaume-Uni, après la rupture de la paix d'Amiens, l'appelle ensuite à une grande activité : il concourt aux travaux de la grande flottille de la Manche, à la création du vaste arsenal d'Anvers, où il dirige quatre cents ouvriers militaires, aux travaux de Gênes et à ceux des forts de Hollande.

Dans le même temps, il poursuit ses recherches mathématiques, notamment dans le domaine de la géométrie différentielle, et crée avec Étienne Louis Malus la théorie de la courbure des surfaces (théorème de Malus-Dupin[N 3]), les notions d'indicatrice (de) et de tangentes conjuguées, et applique ces découvertes à la construction des vaisseaux de guerre et à la conception des fortifications.

Appelé à Toulon pour concourir au relèvement de la marine française après la bataille de Trafalgar, il est envoyé à Corfou auprès de l'amiral Ganteaume, nommé commandant des flottes de la Méditerranée, à bord de la première escadre qui part de France à destination des îles Ioniennes. Dès son arrivée, il parvient à réparer en cinq jours le vaisseau amiral, qui avait perdu des mâts supérieurs dans une violente tempête, tandis que les basses vergues étaient brisées. Cette célérité permet à l'escadre française de cingler rapidement vers Toulon, échappant aux Anglais. À sa demande, Dupin reste à Corfou où il prend la responsabilité de l'arsenal et séjourne de 1808 à 1811. Il participe à la fondation de l'Académie ionienne (1808) et en devient le secrétaire pour la langue française. Il y prononce des discours remarqués sur l'instruction publique et sur la rénovation du peuple grec, se fait le promoteur de la langue grecque[5], provoque l'ouverture de cours publics et gratuits professés par les membres de l'Académie ; il se charge lui-même de la chaire de mécanique et de physique. Il fait découvrir au jeune Giovanni Carandino[6], qui deviendra doyen de mathématiques de l'Académie, les mathématiques modernes et l'esprit de l'école d'analyse française. Ce dernier traduira les ouvrages fondamentaux de cette école, et sera le formateur de toute une jeune génération d'analystes grecs. On peut donc voir en Dupin celui qui a apporté les mathématiques modernes en Grèce.

Il rentre en France en 1811 par l'Italie. Sur le chemin du retour, une fièvre épidémique le retient pendant quinze mois. Il occupe sa convalescence à rédiger de nombreux mémoires de géométrie qu'il dédie à Monge et qu'il présente à l'Institut de France.

En 1813, il établit le musée maritime de Toulon, qui sert de modèle à de nombreuses institutions similaires, et fait restaurer les sculptures navales de Pierre Puget.

Débuts politiques sous la Restauration

Se trouvant à Toulon lors de la Première Restauration en 1814, il fait paraître un mémoire dans lequel il réclame des institutions représentatives et se risque[8] à faire l’éloge de Carnot et de Lanjuinais. Après la publication de l’Acte additionnel aux constitutions de l’Empire de 1815, il reprend la plume pour faire connaître son opinion à ce sujet puis, à la nouvelle de la défaite de Waterloo, fait imprimer le programme d’une Pompe funèbre à célébrer en l’honneur des guerriers français morts pour défendre la Patrie, qu’il conclut par cet appel : « L’Europe nous regarde avec inquiétude au milieu même de nos revers ; car le lion blessé dans la retraite fait encore pâlir l’avide chasseur. Relevons notre tête au milieu du danger ; bandons la plaie qui saigne encore dans nos cœurs, et revolons aux combats, s’il ne nous est pas donné d’obtenir la paix avec honneur[9]. » La proclamation est signée : « Ch. Dupin, capitaine du génie maritime, correspondant de l’Institut de France ».

Lorsque l'autorité supérieure a ordonné à toutes les troupes qui devaient défendre Lyon de passer sur la rive gauche de la Loire, Dupin conduit le corps qu'il commande à Vicq-sur-l'Allier. Dévoué à son protecteur, Carnot, il proteste contre l'ordonnance qui le proscrit, offre de le défendre devant les chambres au cas où elles seraient appelées à le juger et rédige une défense préjudicielle, qui restera d'ailleurs inédite à la demande de Carnot lui-même.

Bientôt appelé à prendre la direction des travaux de l’arsenal de Dunkerque, il est autorisé par le gouvernement, en 1816, à faire un voyage d’étude en Grande-Bretagne. Il voulait consigner « l’ensemble des faits étudiés chez un peuple fameux par ses prospérités, afin d’appeler notre patrie à des prospérités pareilles et plus grandes encore[10]. […] Six fois j’ai parcouru les Iles Britanniques, pour visiter les arsenaux et les ports, les fleuves et les canaux, les monuments et les fabriques[10]:xi. » Il se livre à une enquête approfondie sur les grands arsenaux britanniques et recueille les éléments d’une étude intitulée Force militaire de la Grande-Bretagne, dont le gouvernement prend ombrage en raison des opinions libérales exprimées par l’auteur, dont l’ouvrage, déféré par le ministre de la Marine au conseil des ministres, est censuré. Il tombe en disgrâce pendant près de quatre ans pour avoir protesté contre cette décision.

Le gouvernement se ravise et le nomme officier de la Légion d'honneur. Il entre à l'Académie des sciences en 1818 et Louis XVIII le fait baron en 1824.

En 1819, Dupin reçoit pour mission de délivrer « un enseignement public et gratuit pour l'application des sciences aux arts industriels ». Il crée alors la première chaire d'enseignement de mécanique appliquée aux arts au Conservatoire national des arts et métiers, où il enseignera la mécanique jusqu'en 1854.

Il fait de nouveaux voyages en Angleterre, effectue des recherches sur les applications de la statistique (« Il est à l'origine de la création des services statistiques français[11]. ») et publie des Mémoires sur la marine et les ponts et chaussées, un Essai historique sur les services et les travaux scientifiques de Gaspard Monge (un an après sa mort en disgrâce) et un traité de Géométrie appliquée aux arts[N 4] (1824) qui, avec son enseignement, portent au plus haut point sa réputation de savant et de vulgarisateur.

Une activité politique soutenue après 1827

Élu député par le 2e arrondissement électoral du Tarn (Castres) le par 272 voix sur 504 votants et 638 inscrits contre 222 à Dor de Lastours, député sortant[14], il prend place dans les rangs des libéraux, sans jamais interrompre ses activités scientifiques, et fait ses débuts à la tribune en justifiant la célèbre épithète de « déplorable » appliquée au cabinet Villèle par le tableau des savants, des artistes et des gens de lettres privés de leurs emplois ou de leurs pensions sous ce ministère. Il obtient même que soit restituée au mathématicien Legendre la pension qu'il avait reçue de Napoléon Ier et qui lui avait été retirée.

Après avoir refusé la place de directeur des Arts et Manufactures, Dupin introduit dans les débats parlementaires l'utilisation des statistiques, présentant par exemple à ses collègues une exposition des effets de la loterie dans les différentes parties de la France. Il intervient fréquemment dans les débats relatifs à la marine, aux routes, ponts[N 5] et canaux. Il s'affronte vivement, à propos du budget de la marine, avec le rapporteur, Georges Humann, et avec le ministre, et devient lui-même rapporteur de ce budget en 1830. Pendant la session de 1829, il prononce un discours remarqué sur la composition et l'élection des conseils généraux. Dans le débat sur le budget, il est le premier à proposer, sans succès, une enquête sur le monopole des tabacs. Partisan du blocus d'Alger, il opine pour que la France prenne rapidement l'offensive.

Au printemps de 1830, il est au nombre des députés qui signent l'adresse des 221 contre le ministère Jules de Polignac. Violemment combattu, après la dissolution de la Chambre, par les ultras, il ne parvient pas à reconquérir son siège de député à Castres, le [N 6], mais rentre néanmoins à la Chambre comme député du Xe arrondissement de Paris, dès le par 366 voix sur 530 votants contre 164 au baron Leroy, son prédécesseur[15]. Il fait partie de la commission de douze députés qui, au soir du , se rend auprès du duc d'Orléans au château de Neuilly afin de lui notifier la délibération l'appelant à la lieutenance générale du royaume.

En 1830, il épouse Rosalie Anne Joubert (1807-1876), héritière du Château de Pescheseul à Avoise dans la Sarthe. Ils auront 3 enfants, deux filles et un fils. Les filles épouseront le Comte du Hamel de Breuil et le Marquis de Lentilhac. Leur fils, Charles, mourut sans descendance.

Sous la monarchie de Juillet

Sous la monarchie de Juillet, Charles Dupin siège avec le tiers parti, dont son frère aîné est la principale figure. Il ne cesse de prendre la part la plus active aux travaux de la Chambre des députés. Commissaire et rapporteur de la loi relative à l’organisation de la garde nationale, rapporteur de la commission des routes et canaux, de la loi sur les céréales, etc., il est nommé conseiller d'État et membre du conseil d'Amirauté, et promu commandeur de la Légion d'honneur. Il devient membre de l’Académie des sciences morales et politiques lors de son rétablissement en 1832.

Il défend le budget de 1832 en qualité de commissaire du gouvernement et, nommé cinq fois membre de la commission des finances et quatre fois rapporteur du budget de la marine, il participe aux discussions sur l'avancement, sur les cadres et sur les pensions des officiers des armées de terre et de mer. Se rapprochant de plus en plus des conservateurs, il défend le clergé, opinant pour le maintien d'un évêché dans chaque département et revendiquant pour la France la participation à la nomination des cardinaux.

Réélu député le [N 7], il devient, le , un éphémère ministre de la Marine et Colonies dans le ministère Maret, dit aussi le « ministère des trois jours ». Pendant cette brève période, il trouve le temps d'instituer un prix pour le progrès le plus marquant de l'application de la vapeur à la marine militaire, doté d'une récompense de 6 000 francs.

Après ce passage au gouvernement, il reprend la rédaction du rapport général dont il a été chargé par le jury de l’exposition de 1834. Son bref passage au ministère l’avait contraint de se représenter devant ses électeurs qui lui avaient renouvelé leur confiance, le [N 8].

Dans la session de 1836, à l'occasion de la discussion de la loi sur les douanes, il se montre opposé à la liberté commerciale absolue. L'année suivante, il fait rejeter un certain nombre d'amendements au projet de loi qui prescrit le versement à la Caisse des dépôts et consignations des fonds des caisses d'épargne.

Le , Charles Dupin est nommé pair de France. Il continue de se montrer très actif à la Chambre haute, où il se fait remarquer par son rapport sur les monts-de-piété, par son discours sur le projet de loi concernant les transactions commerciales entre la métropole et ses colonies, par sa participation à la discussion du projet de loi sur l'état-major de l'armée, par son intervention dans les débats animés auxquels donne lieu la proposition d'Édouard Mounier tendant à modifier l'organisation de la Légion d'honneur, par ses rapports sur le travail des enfants dans les manufactures, sur les crédits extraordinaires de la marine, sur l'Algérie, etc.

C'est également en 1837 qu'il publie son traité sur les Forces productives[N 9] et commerciales de la France, où il introduit la ligne Saint-Malo-Genève comme symbole de la dualité entre la France industrielle et urbaine du Nord-Est, et la France agricole et rurale du Sud-Ouest[N 10]. Depuis, ce clivage traditionnel s'est ancré dans les consciences, de sorte que l'historien Pierre Nora considère cette ligne imaginaire comme un « lieu de mémoire ».

À la Chambre des pairs, il défend à la tribune le maréchal Bugeaud, que ses adversaires politiques avaient très vivement attaqué, et soutient jusqu'au bout la monarchie de Juillet, qui l'avait élevé à la dignité de grand officier de la Légion d'honneur le [19].

Également délégué colonial, c’est-à-dire représentant des colons français pour défendre leurs intérêts auprès des pouvoirs publics de la métropole, rémunéré entre 20 000 et 25 000 francs tous les ans, il se montra pro-esclavagiste[20] - [21], étant le principal interprète des adversaires de l’émancipation, usant de son influence, de sa présence dans de nombreux autres comités et de sa réputation de scientifique et transformant la défense de l’esclavage en défense des colonies. Il est l’auteur, en 1838, d’une brochure intitulée Défense des intérêts coloniaux confiés au Conseil des délégués pendant la législature de 1833 à 1838 dans laquelle il vante la situation des esclaves dans les colonies françaises en l’opposant au sort des Noirs libres des colonies anglaises, en présentant, à grand renfort de statistiques, une moindre mortalité infantile chez ceux qu’il appelle les « non-libres » pour ne pas avoir à utiliser le terme « esclave », ce qui est, selon lui, une « nouvelle preuve de la douceur et des bons soins que les maîtres prodiguent aux mères ainsi qu’à leurs enfants esclaves[22] - [23]. »

Sous la Deuxième République

Après la Révolution de 1848, une élection partielle le fait entrer à l'Assemblée constituante en , trois vacances s'étant produites dans le département de la Seine-inférieure[N 11]. Il est l'un des plus ardents membres de la majorité de droite, avec laquelle il vote constamment. Il fait partie, le , de la commission qui propose la suppression des ateliers nationaux. Lors de la discussion de la constitution, il se prononce fortement en faveur du bicamérisme. En maintes occasions, il est, contre les socialistes, l'organe des sentiments conservateurs de la majorité de l'assemblée : un de ses discours, relatif à la question sociale, sera d'ailleurs imprimé à 20 000 exemplaires sur la décision de celle-ci.

Le département de la Seine-Inférieure le renvoie à l'Assemblée législative le [N 12]. Il vote constamment avec les monarchistes : pour l'expédition de Rome, la loi Falloux sur l'enseignement, la limitation du suffrage universel. Il siège au sein de la Commission sur l'assistance et la prévoyance publiques présidée par Thiers.

Sous le Second Empire

Au lendemain du coup d'État du 2 décembre 1851, il se tient quelques jours à l'écart puis se rallie pleinement à Napoléon III, qui le nomme sénateur le . Au Sénat, il prend la parole dans la plupart des grandes discussions économiques, politiques et religieuses.

Sous le Second Empire, il est tour à tour secrétaire, vice-président et président des expositions de l'industrie et, en , président du jury envoyé par le ministre français du Commerce à l'Exposition universelle de Londres.

Après 1870, il quitte la vie publique, à l'âge avancé de 86 ans, riche[24], couvert d'honneurs et meurt, trois ans plus tard. Il avait été membre de nombreuses sociétés savantes[25]. Dupin fut admiré[N 13]. Très attentif à sa carrière[N 14], il avait tout de même pris le parti de plusieurs collègues. Il avait soutenu l'esclavage et lutté contre le travail des femmes et des enfants.

Publications partielles

- Développements de géométrie, avec des applications à la stabilité des vaisseaux, aux déblais et remblais, au défilement, à l'optique, etc. pour faire suite à la géométrie descriptive et à la géométrie analytique de M. Monge : Théorie, Paris, Ve Courcier, , 373 p. (lire en ligne).

- Mémoires sur la marine et les ponts et chaussées de France et d'Angleterre : contenant deux relations de voyages faits par l’auteur dans les ports d’Angleterre, d’Écosse et d’Irlande, dans les années 1816, 1817 et 1818 ; la description de la jetée de Plymouth, du canal Calédonien, etc., Paris, Bachelier, , 468 p. (lire en ligne) — Dédié à Prony.

- Lettre à Mylady Morgan sur Racine et Shakespeare, 1818Rare incursion de la plume de Dupin hors de la science et de la politique. Dupin critique un livre à succès de Lady Morgan, née Sydney Owenson.

- Essai historique sur les services et les travaux scientifiques de Gaspard Monge, 1819 (Numérisation : Gallica)

- Applications de géométrie et de mécanique, à la marine aux ponts et chaussées, etc., pour faire suite aux Développements de géométrie, 1822

- (avec Laplace, Prony, Girard et Ampère) Rapport fait à l'Institut de France, (Académie des sciences), sur les avantages, sur les inconvénients, et sur les dangers comparés des machines à vapeur, dans les systèmes de simple, de moyenne et de haute pression, 1823

- Voyages dans la Grande-Bretagne, entrepris relativement aux services publics de la guerre, de la marine, et des ponts et chaussées, au commerce et à l'industrie depuis 1816, Paris, Bachelier, 1825, 6 volumes, 3 parties :

- Tomes 1 & 2 : Force militaire. Constitution de l'armée. Études & travaux.

- Tomes 3 & 4 : Force navale. Constitution de la marine. Études & travaux.

- Tomes 5 & 6 : Force commerciale (section des travaux publics et d'associations). Voies publiques, places, rues, routes, canaux, ponts et chaussées, côtes et ports maritimes.

- Géométrie et mécanique des arts et métiers et des beaux-arts, Paris, Bachelier, 1826 ; 3 tomes :

- Géométrie, t. 1 (lire en ligne).

- Mécanique, t. 2 (lire en ligne).

- Dynamique, t. 3 (lire en ligne).

- Le petit producteur français, Paris, Bachelier, 1827 et 1828, 2 vol. in-12, 96 et 108 p. ; le premier volume offre le tableau des forces productives de la France depuis 1814, et le second contient les notions les plus utiles aux petits propriétaires agriculteurs (en tout 6 vol. in-12, les quatre derniers relevant de l’artisanat et de l’industrie)[27] ; t. 6 : L'ouvrière française

- Discours prononcé par M. le baron Charles Dupin … aux funérailles de M. le comte Chaptal, Paris, (OCLC 801091630, lire en ligne).

- Canal maritime de Suez, Paris, Henri Plon, , 105 p. (lire en ligne) — À titre de rapporteur.

Listes exhaustives

- Liste de l'Académie des sciences morales et politiques

- Liste du SUDOC — Cette liste rassemble Charles Dupin et Aurore Dupin (George Sand), mais elle a le mérite de mentionner plusieurs interventions de Dupin à la tribune des assemblées.

Hommages

Prix du Hamel de Breuil Charles Dupin

« Ce prix est décerné tous les six ans pour récompenser le meilleur ouvrage ou le meilleur mémoire de statistique ou d'économie politique, paru ou présenté dans l'intervalle[28]. »

Dans la fiction

Dupin serait le modèle du chevalier Auguste Dupin, le détective créé par Edgar Allan Poe qui apparaît dans trois nouvelles : Double assassinat dans la rue Morgue, La Lettre volée et Le Mystère de Marie Roget[29].

Notes et références

Notes

- « Le jeune Charles [...] fut admis, le premier, à l'École Polytechnique parmi deux cents concurrens (sic) examinés à Paris, en 1801[4]. »

- « [...] le premier de sa promotion dans le corps du génie maritime qui se recrutait, à cette époque, parmi les élèves les plus distingués de la célèbre pépinière de tous les services publics[4]. »

- « Dans une famille triple orthogonale de surfaces, c’est-à-dire une famille de surfaces telles qu’en chaque point de chaque surface passent exactement deux autres surfaces de la famille telles que ces trois surfaces sont deux à deux orthogonales en ce point, les surfaces se coupent suivant leurs lignes de courbure. »

- Traduit en espagnol (Programa de un curso de geometrı́a y mecánica, aplicadas á las artes) par Juan Lopez de Peñalver y La Torre, 1827.

- Il réclame notamment l'adoption de la technique du macadam.

- 258 voix contre 333 à Dor de Lastours, élu.

- 621 voix contre 936 votants et 1 208 inscrits.

- 510 voix sur 862 votants et 1 286 inscrits contre 179 à M. Février.

- Tôt dans le siècle, une des premières utilisations de ce terme.

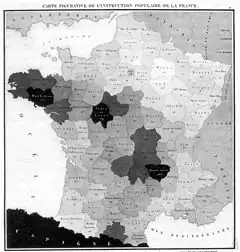

- C'est à cette occasion que Charles Dupin présente la première carte choroplète. Détails sur le site hypergéo.

- 3e sur 3 avec 45 071 voix.

- 7e sur 16 par 92 702 voix sur 146 223 votants et 213 301 inscrits.

- Pour l'admiration que lui vouait l'économiste allemand Friedrich List, voir, dans W. O. Henderson, Marx and Engels and the English workers : And other essays, le passage consacré à Dupin.

- « [H]e was also constantly concerned with his own advancement[26]. »

Références

- Ouvrir la « Page d’accueil », sur le site de la bibliothèque de l’École polytechnique, Palaiseau (consulté le ), sélectionner l’onglet « Catalogues » puis cliquer sur « Famille polytechnicienne », effectuer la recherche sur « Charles Dupin », résultat obtenu : « Dupin, Pierre Charles François (X 1801 ; 1784-1873) ».

- Voir la généalogie dressée par Patrick Brunet-Moret en ligne.

- Bradley 2012, p. 16.

- Sarrut et Saint-Edme 1840, p. 17.

- Bradley 2012, Introduction.

- Également connu comme Jean Carantino ou Ioannis Karandinos.

- Fiche de Wellcome Library.

- Bradley 2012, p. 38.

- Germain Sarrut et Edme-Théodore Bourg, Biographie des hommes du jour : industriels, conseillers-d’État, artistes, chambellans, députés, prêtres, militaires, écrivains, rois, diplomates, t. 5, Paris, H. Krabbe, , 416 p. (lire en ligne), p. 23.

- Charles Dupin, Voyages dans la Grande-Bretagne : entrepris relativement aux services publics de la guerre, de la marine, et des ponts et chaussées, au commerce et à l’industrie, depuis 1816, t. Ier Constitution de l’armée, Paris, Bachelier, , 2e éd., 290 p. (lire en ligne), x.

- « baron Charles Dupin », dans Encyclopédie Larousse.

- Fiche de l'Agence Photo RMN Grand Palais. La gravure a originellement paru dans Recueil de portraits de personnages célèbres faisant partie des quatre différentes classes académiques de l'Institut, 1820-1823.

- Fiche de la base Joconde.

- « Marie Joseph d'Or de Lastours », dans Adolphe Robert et Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires français, Edgar Bourloton, 1889-1891 [détail de l’édition] [texte sur Sycomore].

- « Jean Joseph Leroy », dans Adolphe Robert et Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires français, Edgar Bourloton, 1889-1891 [détail de l’édition] [texte sur Sycomore].

- Gilles Palsky, « Connections and Exchanges in European Thematic Cartography. The case of XIXth century choropleth maps », dans Formatting Europe. Mapping a continent, 2007.

- (en) Michael Friendly, « A Brief History of Data Visualization », dans Chun-Houh Chen, Wolfgang Hardle et Antony Unwin, Handbook of Data Visualization, Springer-Verlag, coll. « Springer Handbooks of Computational Statistics », (ISBN 978-3-540-33036-3, DOI 10.1007/978-3-540-33037-0_2), p. 39.

- Michael Friendly, Milestones in the history of thematic cartography, statistical graphics, and data visualization, 2008.

- « Cote LH/852/55 », base Léonore, ministère français de la Culture.

- Lawrence C. Jennings (trad. de l'anglais), La France et l’abolition de l’esclavage : 1802-1848, Paris, A. Versaille, coll. « Autre et l’ailleurs », , 348 p. (ISBN 978-2-87495-018-6, lire en ligne), p. 86.

- Bradley 2012, mentionne sa position dans le débat en 1848 sur la traite des esclaves, p. 12.

- André-Jean Tudesq, Les Grands Notables en France : 1840-1849, t. II, Paris, Presses Universitaires de France, , p. 839.

- Charles (1784-1873) Auteur du texte Dupin, Défense des intérêts coloniaux confiés au conseil des délégués pendant la législature de 1833 à 1838 / compte-rendu par le Bon Charles Dupin,..., (lire en ligne)

- Selon Christen et Vatin, lui et sa femme avaient, seulement à Paris, une fortune d'un million de francs.

- Membre de l’Institut de France, Académie des Sciences ; ex-Secrétaire de l’Académie Ionienne, Associé étranger de l’Institut de Naples, Associé honoraire de la Société royale d’Édimbourg, de l’Académie royale d’Irlande, de la Société des Ingénieurs civils de la Grande-Bretagne, et de la Société des arts utiles de l’Écosse, Membre des Académies royales des Sciences de Stockholm, de Turin, de Montpellier, etc., de la Société des arts de Genève, de la Société d’Encouragement pour l’Industrie française, Membre du Comité consultatif des Arts et Manufactures de France, Professeur de Mécanique au Conservatoire, Officier supérieur au corps du Génie maritime, Officier de la Légion d’honneur et Chevalier de Saint-Louis. Discours et leçons sur l’industrie, le commerce, la marine et sur les sciences appliquées aux arts, t. Ier, Paris, Bachelier, , xxiv, 328, 2 vol. ; in-8° (lire en ligne). Le mot « arts » y a le même sens que dans « arts et métiers ».

- Bradley 2012.

- Extrait par M. Bosc dans les Annales de l’agriculture française, 1827, 2e série, t. xxxix, p. 384-389.

- Prix du Hamel de Breuil Charles Dupin. Site de l'Académie des sciences morales et politiques.

- Sur Charles et André Dupin comme modèles pour le détective de Poe, voir Jocelyn Fiorina (dir.) et Alexandre Dumas, « Décoder Dumas : l'énigme politico-littéraire dans « L'assassinat de la rue Saint-Roch » », L’Assassinat de la Rue Saint-Roch : Manuscrit inédit, Fayard/Mille et une nuits, , p. 61 (ISBN 978-2-75550-669-3, lire en ligne, consulté le ).

Ouvrages cités

- « Charles Dupin », dans Adolphe Robert et Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires français, Edgar Bourloton, 1889-1891 [détail de l’édition] [texte sur Sycomore].

- (en) Margaret Bradley, Charles Dupin (1784-1873) and his influence on France : The Contributions of a Mathematician, Educator, Engineer, and Statesman, Londres, Cambria Press, , 392 p. (ASIN B00AD7JL3C).

L'auteur a peint Charles Dupin pour la couverture de ce livre (se connecter au lien ASIN ci-avant pour voir la couverture du livre qu'il est possible de feuilleter sur quelques pages) ; cette peinture est aussi visible en ligne à l'URL suivant, en p. 3 : Margaret Bradley, Pierre-Simon Girard, un des premiers ingénieurs des Ponts et Chaussées : du Nil à l’Ourcq.

L'auteur a peint Charles Dupin pour la couverture de ce livre (se connecter au lien ASIN ci-avant pour voir la couverture du livre qu'il est possible de feuilleter sur quelques pages) ; cette peinture est aussi visible en ligne à l'URL suivant, en p. 3 : Margaret Bradley, Pierre-Simon Girard, un des premiers ingénieurs des Ponts et Chaussées : du Nil à l’Ourcq. - Germain Sarrut et B. Saint-Edme, Biographie des hommes du jour : Industriels, Conseillers d'État, Artistes, Chambellans, Députés, Prêtres, Militaires, Écrivains, Rois, ..., vol. 1, t. 5, Paris, 7 rue de l'Oseille, H. Krabbe, (réimpr. Nabu Press - 13 mai 2010), 556 p. (ISBN 1-149-30154-6 et 978-1149301548, lire en ligne), « Dupin (baron Charles) », p. 17-55.

Bibliographie

- Joseph Bertrand, « Éloge historique de M. Pierre-Charles-François Dupin : lu dans la séance publique annuelle de l'Académie des sciences du 2 avril 1883 », Mémoires de l'Académie des sciences de l'Institut de France, Paris, Gauthier-Villars, t. 44, , i-xxvii (lire en ligne sur Gallica).

- (en) Margaret Bradley et Fernand Perrin, « Charles Dupin's study visits to the British Isles, 1816-1824 », Technology and Culture, vol. 32, no 1, jan., 1991, p. 47-68 (DOI 10.2307/3106008, lire en ligne).

- Carole Christen et François Vatin (dir.), Charles Dupin (1784-1873), Presses universitaires de Rennes, 2009, 25 p.

Articles connexes

- Carte figurative de l'instruction populaire de la France

- Cyclide de Dupin (en)

- Indicatrice de Dupin (de)

Liens externes

- Ressources relatives à la recherche :

- Ressources relatives à la vie publique :

- Ressource relative aux militaires :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Programme du colloque Charles Dupin (1784-1873) : ingénieur, savant, économiste, pédagogue et parlementaire du Premier au Second Empire les 25 et 26 octobre 2007 par les universités Paris VII et Paris X

- Carole Christen, Les cours d'adultes pour ouvriers à Paris au XIXe siècle, (où Dupin prit une grande part), vidéo cultureGnum.