La Lettre volée

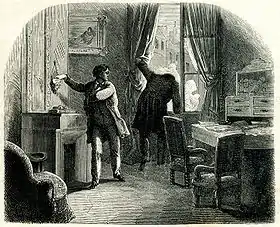

La Lettre volée (« The Purloined Letter » dans l'édition originale) est une nouvelle d'Edgar Allan Poe, parue en décembre 1844. On retrouve dans cette nouvelle le chevalier Auguste Dupin, apparu dans Double Assassinat dans la rue Morgue.

| La Lettre volée | |

La lettre volée une seconde fois | |

| Publication | |

|---|---|

| Auteur | Edgar Allan Poe |

| Titre d'origine | The Purloined Letter

|

| Langue | Anglais américain |

| Parution | avril 1844 dans The Gift for 1845 |

| Intrigue | |

| Genre | Littérature policière |

| Lieux fictifs | Paris |

| Personnages | Auguste Dupin |

| Nouvelle précédente/suivante | |

Résumé

Le détective Auguste Dupin est informé par G..., le préfet de police de Paris, qu'une lettre de la plus haute importance a été volée dans le boudoir royal. Le moment précis du vol et le voleur, D..., sont connus du policier, mais celui-ci est dans l'incapacité d'accabler le coupable. Malgré des fouilles extrêmement minutieuses effectuées au domicile du voleur, G... n'a en effet pas pu retrouver la lettre. Mettre la main sur cette dernière est pourtant d'une grande importance, car son possesseur se retrouve en mesure d'exercer des pressions sur le membre de la famille royale à qui il l'a dérobée. G... en vient donc à demander l'aide de Dupin. Quelques semaines plus tard, Dupin restitue la lettre au préfet. Il explique alors au narrateur comment certains principes simples lui ont permis de retrouver la lettre.

Comme dans Double assassinat dans la rue Morgue, La Lettre volée met en scène Dupin et ses célèbres facultés d'analyse. La réflexion logique est au centre de la nouvelle, et toute une part de l'intrigue s'appuie sur les difficultés à trouver une solution rationnelle à la disparition de la lettre. Lors de sa visite à Dupin, G... explique les raisonnements qui lui ont permis de découvrir l'identité du voleur, D..., et ceux qui lui ont permis de déduire que la lettre était toujours en sa possession, cachée quelque part dans son domicile.

En dépit de ses certitudes, G... n'est pourtant pas parvenu à récupérer l'objet : le mystère, pour lui, résulte donc de cette incapacité à obtenir des résultats malgré la possession d'éléments suffisants, en principe, pour réussir.

Si Dupin réussit, lui, à résoudre cette apparente contradiction, c'est parce qu'il a su raisonner autrement que le policier, dont les déductions, pour justes qu'elles soient, n'ont pas suffi à résoudre l'affaire. G... a en vain cherché la lettre en la supposant cachée : il a sondé tous les espaces pouvant abriter une lettre qu'on aurait voulu dissimuler. Dupin comprend lui que si G... a échoué, c'est que la lettre volée a volontairement été mise en évidence par le criminel. Loin d'être rangé dans un endroit secret, le billet est en évidence dans le bureau du coupable : la lettre a été froissée, maquillée d'un autre sceau et d'une autre écriture après avoir été pliée à l'envers. Si elle n'attire pas l'attention c'est qu'elle semble sans valeur, ordinaire.

Discussion

- L'épigraphe « Nil sapientiae odiosius acumine nimio » ( « Rien en fait de sagesse n'est plus détestable que d'excessives subtilités » ) que Poe attribue à Sénèque ne figure pas dans l'œuvre répertoriée de ce dernier.

- Pour ne pas éveiller les soupçons du criminel, Dupin substitue à la lettre volée une autre similaire, mais par provocation, il y a écrit (en français dans le texte de Poe) : « Un dessein si funeste, S'il n'est digne d'Atrée, est digne de Thyeste. », une référence à deux frères ennemis de la mythologie grecque.

- Le linguiste Jean-Claude Milner a émis en 1985 l'hypothèse que Dupin et D... sont frères[1] (hypothèse étayée entre autres par la référence finale de Dupin à Atrée et Thyeste).

- Dans son Séminaire sur la Lettre volée, le psychanalyste Jacques Lacan compare les deux vols de la lettre en montrant que le deuxième comporte les trois rôles caractérisant le premier, mais qu'ils sont tenus par des personnages différents : le regard qui ne voit rien (le roi, puis la police), le regard qui voit cet aveuglement et croit que la lettre ne risque rien (la reine, puis le ministre D.), et enfin le regard qui voit les deux autres et comprend que la lettre est disponible pour celui qui voudrait s'en saisir (le ministre D., puis Dupin).

- Dans son séminaire Facteur de la Vérité, Jacques Derrida reprend l'analyse de Lacan, et la critique en dévoilant sa métaphysique intrinsèquement « phallocentrique ». Il montre comment Lacan emploie un tel regard limité (« politique de l'autruche ») dans son analyse du/des triangle(s) dramatique(s).

Correspondances

- Cette nouvelle présente de curieuses analogies avec Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, roman publié quelques mois auparavant. Dans les deux récits, un ministre (le ministre D... / le cardinal de Richelieu) a dérobé à la reine un objet (la lettre / les ferrets) dont la production aux yeux du roi la compromettrait gravement. Ce vol est destiné à servir la politique du ministre. L'utilisation d'un fac-similé (fac-similé de la lettre / fabrication de deux autres ferrets) va rétablir la position de la reine tout en laissant croire au ministre qu'il dispose toujours de l'avantage que lui avait conféré le vol.

- Dans son roman Le Bouchon de cristal, Maurice Leblanc utilise à son tour le procédé consistant à mettre en évidence un objet que tous croient à tort dissimulé dans un endroit tenu secret.

- Dans le film Charade, Audrey Hepburn est à la recherche d'un butin et comprend tardivement qu'il est constitué de timbres de collection exposés au vu de tous.

- Dans 120, rue de la Gare, roman policier de Léo Malet, adapté au cinéma et en bande dessinée, un exemplaire de La Lettre volée figure à plusieurs reprises. La clé de l'énigme de cette nouvelle est d'ailleurs explicitement évoquée pour parler de la manière dont fut retrouvée la perle volée.

Référence

- Jean-Claude Milner, Détections fictives, coll. « Fictions & Cie », Le Seuil, 1985.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la littérature :

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :

- La Lettre volée, version audio