Caras y Caretas

Caras y Caretas était une revue hebdomadaire satirique et d’information, fondée en 1898 par le journaliste espagnol Eustaquio Pellicer comme version argentine d’une revue homonyme paraissant alors en Uruguay. Placée d’abord sous la direction de José Sixto Álvarez, elle connut une ascension rapide et un succès durable avant de disparaitre en 1941. Ultérieurement furent publiées deux revues de même titre : en 1982 (« deuxième époque »), puis en 2005, à l’initiative de Felipe Pigna (« troisième époque »).

| Caras y Caretas | |

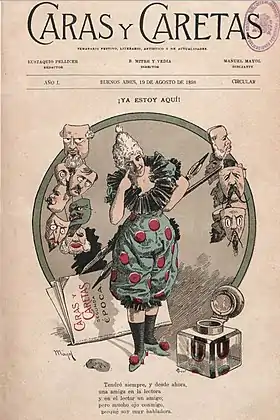

Page de titre du feuillet de présentation (circulaire), 19 août 1898 | |

| Pays | |

|---|---|

| Zone de diffusion | Argentine et Espagne |

| Langue | Espagnol |

| Périodicité | Hebdomadaire |

| Genre | Revue généraliste ; revue satirique |

| Diffusion | 80 000 ex. (1904) |

| Fondateur | Eustaquio Pellicer Bartolomé Mitre y Vedia Manuel Mayol |

| Date de fondation | 1898 |

| Date du dernier numéro | 1941 |

| Ville d’édition | Buenos Aires |

| Directeur de publication | José Sixto Álvarez (1898-1903) Carlos Correa Luna (1903-1941) Felipe Pigna (2005-) |

| Site web | Site officiel (3e époque) |

Le présent article traite du Caras y Caretas de la 1re époque (1898-1941), publication emblématique du journalisme graphique en Argentine, acteur clef dans la modernisation culturelle du pays dans la première moitié du XXe siècle. En effet, en plus d’avoir favorisé le processus de professionnalisation du journalisme argentin, la revue soutenait les tendances progressistes dans le débat culturel et politique contemporain sur des sujets tels que le langage, la censure au théâtre, la loi sur le divorce, la question pédagogique, la loi électorale, etc., et joua ainsi un rôle de premier plan dans cette période d’ouverture et de remise en question de l’hégémonie culturelle et politique de l’ancienne élite en Argentine.

Caras y Caretas de la première période appartenait au type généraliste et mixte de magazine, s’inspirait de publications européennes et américaines semblables, et couvrait tous les sujets de politique, de mœurs, de culture et de société, rendant à ce titre témoignage de quatre décennies d’histoire politique, sociale et culturelle de l’Argentine. La revue affirmait, comme l’une de ses valeurs, son intérêt pour le temps présent et pour la modernité, et assurait être au fait de l’actualité nationale et internationale, des découvertes scientifiques et des nouveautés dans tous les domaines. En tant qu’entreprise moderne, elle affirma d’emblée sa place singulière dans le paysage médiatique argentin et contribua à faire surgir une nouvelle génération d’auteurs et de graphistes et à les professionnaliser ; elle exigeait de ses collaborateurs des produits courts et innovants, répondant à l’esprit de l’écriture journalistique moderne, et se distinguait par la nature de ses textes, où se trouvaient conjugués humour et journalisme sérieux. Sa singularité s’exprimait aussi par la mise en avant des aspects économiques : à la différence de ce qui était usuel dans la presse d’alors, Caras y Caretas faisait, dans son prospectus de promotion, ouvertement référence aux coûts, exhibait les formulaires d’abonnement, communiquait le tarif des petites annonces, et évaluait les chances financières de succès ou d’échec ; en corollaire, la rédaction omettait délibérément de spécifier les buts proprement éditoriaux. La revue présentait ainsi, dès 1898, tous les caractères du journalisme de masse du siècle nouveau : hétéroclitisme du contenu, centralité de la photographie d’actualité, tendance à fictionnaliser l’actualité, recours à la publicité pour son financement, et rémunération ordinaire des producteurs de contenu. Caras y Caretas fut pionnière également en ceci qu’elle s’adressait à l’ensemble du public, sans distinction de classe sociale, de statut culturel ou d’affinités idéologiques. Le modèle commercial et le souci de rentabilité entraînaient la nécessité de s’assurer l’entrée dans tous les foyers et de viser un public aussi large et hétérogène que possible, sans exclure les immigrants ; il s’agissait de mettre à la disposition de l’ensemble des lecteurs, et à un prix abordable, des textes et des images les plus variés afin que tous, sans nécessité de justifier de compétences spécifiques, puissent les apprécier comme de simples consommateurs sur le marché culturel. Ce parti-pris mercantile, du reste tout à fait assumé, impliquait également de mettre en adéquation sa politique éditoriale avec les attentes du public, d’aborder les sujets politiques avec indépendance vis-à-vis de tout parti politique (pour ne s’aliéner aucun lecteur), et de s’en tenir à un style humoristique sans âpreté et à une satire modérée. Enfin, Caras y Caretas s’efforçait d’impliquer activement ses lecteurs, les invitant notamment à participer à des enquêtes d’opinion, les incitant à envoyer des contributions etc. Par tous ces aspects, Caras y Caretas contrastait avec la plupart des autres revues, comme p. ex. sa rivale Don Quijote, qui se caractérisait par son intransigeance idéologique, par un lectorat compartimenté, et par un modèle économique fragile où les recettes provenaient presque exclusivement des abonnements.

Caras y Caretas fut novatrice également en matière graphique, en particulier par la publication de reportages photographiques (avec des images de haute qualité), par la pratique du photomontage et de la photo truquée, par la combinaison — jusque-là inédite en Argentine — de la photographie et du dessin, et par l’inclusion des premières historiettes, ancêtres de la bande dessinée. La mentalité progressiste qu’aimait à afficher la rédaction se manifestait aussi à travers les aspects techniques de l’édition.

Politiquement, la revue fut fondée dans le contexte du régime oligarchique dit République conservatrice, régime marqué par le clientélisme, la fraude électorale et le caudillisme. En dépit de la montée en puissance de l’opposition, qu’elle fût radicale et dirigée contre le système en tant que tel (anarchisme et socialisme) ou modérée (dénonçant la corruption et la fraude), l’élite criolla (= de vieille souche argentine) continuait de considérer le pouvoir comme sa propriété particulière et faisait fi du nouvel espace public élargi alors en cours de constitution, s’étendant désormais bien au-delà de cette élite ; emboîtant le pas à cette nouvelle donne socio-politique, Caras y Caretas devint partie prenante de cet élargissement de la sphère publique, accompagna la société argentine dans ce processus, et allait s’intéresser sans cesse davantage aux questions publiques, jetant un défi au monopole d’opinion détenu jusque-là par l’élite traditionnelle ; la revue aida l’idée de participation politique à prendre pied en Argentine, par le biais d’une mise en scène du lecteur comme figure active et revendicative. La revue cependant avait soin d’éluder les prises de position politiques tranchées, susceptibles en effet d’enrayer son développement comme entreprise commerciale. Critique vis-à-vis du pouvoir en place, Caras y Caretas garda donc une attitude modérée, traitant des questions sérieuses d’un ton léger. Dans ses colonnes, la politique était moins une arène où ses lecteurs eussent été encouragés à intervenir, qu’un spectacle auquel ils étaient conviés à assister en tant que citoyens-consommateurs. De même, la nécessité de mettre en adéquation sa politique éditoriale avec les attentes du public eut-elle pour effet que la revue ne s’en prenait au régime conservateur qu’avec des arguments faisant consensus et ne s’associait qu’à des dénonciations qui, n’impliquant aucune identification à tel ou tel parti ou faction politique ni aucune exclusion, présentaient le degré de généralité nécessaire propice à susciter l’adhésion d’un large auditoire opposé aux vices de la « politicaillerie » (arbitraire dans la répartition des postes officiels, clientélisme, corruption du système électoral, etc.).

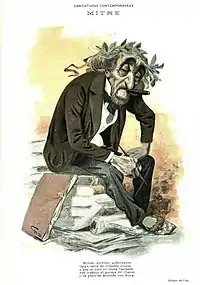

S’il lui arrivait de prendre parti face aux événements politiques, sa tendance dominante était de se borner à exposer la scène publique dans toute sa diversité à l’intention de tous ses lecteurs. Cette réticence à tout jugement partial présentait parfois un air contraint, mais laissait néanmoins entrevoir les sympathies de la rédaction. Hormis certaines constantes générales (opposition au régime en place, anticonservatisme), la coexistence d’éléments contradictoires empêchait d’y percevoir une ligne politique cohérente et soutenue. Caras y Caretas décochait ses piques contre certaines fractions de la classe dirigeante et sur quelques-unes de ses pratiques, mais sans que jamais la remise en question s’étende jusqu’aux institutions mêmes ou jusqu’aux fondements du système économique. En particulier, la façon dont Caras y Caretas rendit compte des mouvements de protestation de 1902 (avec notamment la première grève générale de l’histoire de l'Argentine) démontre les limites de son profil populaire et de ses convictions démocratiques. Mais la revue entendait faire partie du débat public en Argentine et accueillait donc dans ses colonnes le discours critique vis-à-vis du système politique, en vue de satisfaire un lectorat qui commençait à faire preuve de compétence politique et à revendiquer des droits dans tous les domaines. Pour autant, il n’entrait pas dans l’objectif central de Caras y Caretas, en sa qualité d’entreprise fondamentalement commerciale, de façonner l’opinion. La rédaction de manière générale privilégiait la logique d’intégration et une attitude conciliante, et œuvrait pour une sphère publique consensuelle où l’entente était la valeur suprême — attitude qu’incarnait à merveille le général Mitre, figure tutélaire idéale, dépolitisée et équanime, à qui Caras y Caretas ne ménageait pas ses hommages. En ce qui concerne l’immigration de masse en Argentine, Caras y Caretas contribua, dans le même esprit, à implanter dans le public la conception inclusive, partagée du reste par la majorité des élites, y compris au sein du gouvernement ; cette position se traduisait dans son attitude éditoriale, qui allait à l’encontre d’une tradition criolla unitaire et sélective, promue par certaines autres revues, et était en adéquation avec un lectorat qui, plutôt que d’adhérer à telle tradition déterminée, avait une pratique culturelle fragmentaire où les termes « cosmopolite » et « national » ne s’excluaient pas.

Perdurant pendant 43 ans, Caras y Caretas exerça une grande influence sur tous les magazines qui lui succéderont en Argentine. Quoique promettant des nouveautés artistiques et littéraires, sa tendance était esthétiquement plutôt conservatrice, compte tenu que la revue se destinait au grand public et redoutait les risques de l’innovation esthétique. Pourtant, l’écriture journalistique moderne qui s’y déployait commença bientôt à déteindre sur d’autres textes destinés au public nouveau, y compris littéraires, dont certaines caractéristiques (découverte de la ville, l’exploration des marges de la société, langage populaire, désacralisation de l’art) remontaient à Caras y Caretas. Horacio Quiroga, collaborateur et disciple de la revue, y publia ses premiers récits et, faisant siens ces principes, ajustera sa production aux règles formelles et thématiques apprises dans Caras y Caretas.

Antécédents

En 1890 fut fondé à Montevideo l’hebdomadaire (uruguayen) Caras y Caretas, qui se caractérisait par la satire politique, par l’humour et par le traitement de sujets d’actualité, et se signalait par une mise en page particulière, où caricatures et photographies tenaient une grande place. La direction de la revue était aux mains du poète et journaliste d’origine espagnole Eustaquio Pellicer, et ce depuis le premier numéro paru le 20 juillet 1890, jusqu’à son numéro 144. Ensuite Pellicer, sur l’invitation du journaliste argentin Bartolomé Mitre Vedia, émigra vers la rive opposée du Río de la Plata, laissant la publication aux soins du dessinateur Charles Schültz et de l’auteur Arturo Giménez Pastor, élut domicile à Buenos Aires et y fonda en 1898 la version argentine de l’hebdomadaire[1] - [2].

Première époque (1898-1941)

Contexte

La fondation de Caras y Caretas survint en pleine effervescence entrepreneuriale des débuts de l’industrie culturelle en Argentine, à une époque où d’autres se lançaient dans des aventures industrielles, allaient coloniser des zones inhospitalières, inventer de nouveaux équipements, etc. La fondation de Caras y Caretas en octobre 1898 avait été précédée de plusieurs autres tentatives de la part des mêmes personnes où s’affirmait déjà leur ferme volonté de créer une entreprise culturelle qui leur assure l’indépendance économique[3].

D’autre part, l’hebdomadaire débuta sa parution dans un contexte où l’Argentine accueillait en grand nombre des immigrants pauvres, paysans et artisans venus d’Europe. Toutes ces nationalités — Italiens, Russes, Galiciens, s’ajoutant aux criollos (Argentins de souche) et aux Portègnes (habitants de Buenos Aires) —, ainsi que les frictions qui se faisaient jour entre elles, trouveront à s’exprimer dans la revue, avec forte mise à contribution d’images[4].

Fondation

En 1884, José Sixto Álvarez (1858-1903, mieux connu sous son futur nom de plume Fray Moche), tout en continuant à travailler comme journaliste parlementaire au quotidien La Nación, n’avait pas renoncé à son désir de tenter son propre projet journalistique, avec l’objectif de plus en plus précis et affirmé d’en faire une source de revenus suffisante pour lui permettre de vivre. Il créa par ailleurs à l’angle des rues Corrientes et Esmeralda la première salle de cinéma de Buenos Aires[2].

C’est alors qu’Eduardo Sojo, dessinateur espagnol installé à Buenos Aires, lui proposa de devenir rédacteur à la revue Don Quijote, récemment créée. Álvarez accepta, cependant les choses n’allèrent pas comme il l’aurait souhaité, car, ainsi qu’il le déclarera plus tard, Sojo privilégiait une orientation politique de la revue, ce qui la rendait peu rentable en comparaison de ses attentes. Les conflits s’exacerbèrent encore par la suite, et Álvarez finit par abandonner le projet[2].

Quelques années auparavant, Álvarez avait sollicité Roberto Payró de monter avec lui une entreprise. Ce jeune homme, ancien lecteur du roman satirique Fray Gerundio, était déjà alors un personnage expérimenté, avec qui Álvarez partageait une même conception purement professionnelle du métier d’écrivain, une même sympathie pour le mitrisme, et les mêmes milieux de sociabilité et de travail. Álvarez ne cessait d’échafauder des projets, voulait fonder avec Payró une revue de caricatures, et envisagea même de créer une entreprise de récupération de toutes sortes de matériels et d’objets usagés, qu’il aurait, après leur remise en état, remis sur le marché. Il calculait avec un systématicité d’entrepreneur ses chances de succès, établissait des pronostics où la raison se conjuguait à la fantaisie, et réfléchissait à une affaire de grande envergure, le grand coup capable de changer leurs vies. D’un certain point de vue, remarque l’essayiste Geraldine Rogers, l’idée d’une entreprise de récupération annonçait la logique et la méthode de son futur magazine, qui devait se concrétiser peu après : recycler des éléments usagés et dans une certaine mesure dévalués, réunir en un même lieu des matériels épars et les regrouper de façon systématique pour les destiner à de nouvelles consommations. Ce projet de revue ne put cependant pas être menée à bonne fin par manque de capital[5].

En 1898, Eustaquio Pellicer, installé à Buenos Aires, mit donc en œuvre son plan de relancer Caras y Caretas, cette fois en Argentine. La guerre de Cuba avait, disait-on, provoqué des susceptibilités interdisant de mettre un Espagnol à la tête de la publication, raison pour laquelle on fit appel à Bartolomé Mitre Vedia, criollo (= Argentin de souche) expérimenté, ancien directeur du journal La Nación et fils de son fondateur, qui accepta l’offre. Cependant, en raison de « circonstances inattendues », il ne put exécuter ses intentions et quitta le projet au moment où le premier numéro était sous presse. Cette défection obligea à faire appel à un autre journaliste connu de La Nación, José Sixto Álvarez, pour venir diriger la nouvelle revue[6].

Le prospectus

Le 19 août 1898, un prospectus (« circulaire ») de quatre pages, préfiguration de la future revue, faisait part de la parution de Caras y Caretas pour le mois de septembre. Trois noms figuraient au frontispice, avec la fonction principale de leur titulaire : Eustaquio Pellicer comme rédacteur, Bartolomé Mitre y Vedia comme directeur, et Manuel Mayol comme dessinateur. L’illustration de couverture montrait un cercle de masques entourant une dame habillée en clown, avec à ses pieds un exemplaire de la nouvelle publication ornée de la légende « Caras y Caretas segunda época » (Caras y Caretas deuxième époque). La circulaire insistait sur le côté novateur de ce que la revue se proposait d’offrir (« ce qui nous anime est le désir de faire un journal qui ne soit semblable à aucun autre de la famille »), geste inaugural marquant la volonté des fondateurs de se démarquer des autres publications sur le marché[7].

Les traits que laissait entrevoir le prospectus allaient s’affirmer dans les années suivantes. L’un est la mise en avant des aspects économiques : à la différence de ce qui était habituel dans la presse d’alors, l’annonce faisait sans aucune pudeur référence aux coûts, exhibait les formulaires d’abonnement, indiquait le tarif des petites annonces, et évaluait les chances financières de succès ou d’échec. On comprend que, dans ce cadre, l’on ait délibérément omis de spécifier les buts proprement éditoriaux de la nouvelle revue ; en effet, la circulaire disait avec la plus grande désinvolture :

« Quel est notre programme ? Si nous en avions un, nous te le donnerions, avec tous les alinéas ; mais il se trouve que la seule chose qu’il nous a été donné de faire pour le moment, est de rassembler une grande provision de courage pour faire ce premier pas [...]. D’autre part, un programme n’est pas nécessaire dans le cas d’une publication qui se présente avec les épithètes de festive, littéraire, artistique et d’actualités, vu que en elles se condense tout ce qui pourrait se dire à propos de sa nature, de ses tendances et de son plan de travail. »

Ce positionnement ouvertement antiprogrammatique créait un abîme de distance entre Caras y Caretas et les publications de type politique, artistique ou culturel, dont le lancement s’accompagnait toujours d’une claire exposition des objectifs poursuivis[8].

Le prospectus enfin laissait prévoir ce qui sera une autre constante de Caras y Caretas : la représentation et l’intervention des lecteurs comme figures centrales de la scène discursive aménagée par la revue. L’interpellation au public était contenue dans l’adresse (« lecteur de nos espérances et de nos respects »), tandis que la strophe sous le dessin énonçait : « J’aurai toujours, et dès maintenant,/ une amie en la lectrice/ et dans le lecteur un ami… ». La relation avec le public — qui incluait de nouvelles catégories de lecteurs, tels que les femmes et les enfants — était présenté comme un lien amical et proche, créant une impression de proximité, sans cesser dans le même temps d’établir une médiation institutionnelle[9].

Caractéristiques générales

Se définissant elle-même comme « hebdomadaire festif, littéraire, artistique et d’actualité », la revue Caras y Caretas fut fort populaire surtout dans sa première phase, quand elle fut dirigée par l’écrivain et journaliste José Sixto Álvarez, mieux connu sous le pseudonyme de Fray Mocho[4].

Caras y Caretas traitait des mœurs, de la culture et de la société de son époque, couvrant tous les aspects, du littéraire jusqu’au politique. À ce titre, la revue rend témoignage de quatre décennies d’histoire politique, sociale et culturelle de l’Argentine, et a valeur de recueil documentaire du pays dans la première moitié du XXe siècle. Sa diffusion commença à rétrograder lorsqu’elle dut affronter la concurrence d’autres revues, plus innovantes, qui surent gagner la faveur du public, telles que Mundo Moderno, fondé en 1911. Peut-être son dessein de tout englober, son ambition d’exprimer intégralement la société d’alors, furent-ils la cause principale de son déclin et de sa disparition en 1941. Le Caras y Caretas de la première période perdura pendant 43 ans et exerça une grande influence sur tous les magazines qui lui succéderont[10].

La revue fut pionnière également en ceci qu’elle s’adressait à l’ensemble du public, sans distinction de classe sociale, de statut culturel ou d’affinités idéologiques. Son contenu était fort hétéroclite, et offrait des billets d’actualité, des poèmes, des historiettes (ancêtre de la bande dessinée), des récits de fiction, des articles raillant la politique du moment, etc.[11] Si Caras y Caretas affirma d’emblée sa place singulière dans le paysage médiatique local, certains éléments qui la caractérisaient étaient déjà présents dans les journaux antérieurs : la critique du pouvoir en place, la préconisation de réformes politiques, le recours à la caricature, le format hebdomadaire et la mise à contribution d’artistes professionnels existaient déjà dans la presse satirique, où du reste plusieurs dessinateurs et rédacteurs de Caras y Caretas avaient fait leurs premières armes. Cependant, Caras y Caretas tint toujours à se différencier sur deux aspects fondamentaux : sa volonté d’aborder les sujets politiques avec indépendance vis-à-vis de tout parti politique, et son style humoristique moins acerbe[11].

Projet éditorial et public visé

Caras y Caretas mettait en œuvre un nouveau concept de journalisme, élaboré non pour les seules élites lettrées, mais pour un lectorat plus large et plus hétérogène. Ce lectorat devait comprendre également les nouvelles masses d’immigrants qui, quoique préférant les périodiques rédigés dans leur propre langue leur apportant des nouvelles sur leur pays d’origine, regardaient avec curiosité les revues populaires argentines, dont l’abondante information graphique leur permettait de rester au fait de ce qui se passait dans leur terre d’adoption. Dans un pays avec plus d’un tiers d’étrangers, qui certes perdaient rapidement leurs références traditionnelles, cette constante répétition, transformation et circulation d’images de l’actualité locale contribua à homogénéiser le naissant et disparate conglomérat criollos/immigrants qu’était devenue l’Argentine, en instillant chez l’immigrant un sentiment d’appartenance à cette culture visuelle de masse, à laquelle il pouvait accéder sans connaissance approfondie de l’espagnol[12]. D’autre part, chose insolite pour l’époque, la revue adopta une attitude familière avec le lecteur, entretenant un dialogue avec lui et publiant par exemple les lettres que les lecteurs lui envoyaient, venant du reste aussi bien d’immigrants que d’Argentins qui se sentaient provoqués par l’immigrant venu occuper sa place[11].

Le succès de Caras y Caretas s’explique par un certain nombre de facteurs, dont : l’avantage d’être la première en date des revues populaires en Argentine ; une politique visant à maintenir abordable le prix de l’exemplaire (à savoir 20 centavos), grâce aux revenus publicitaires (qui représentaient au début 25 % des recettes de la revue, et atteindront les 40 %) et grâce au fort tirage ; et un format réduit et accessible[11].

Pourtant, en Argentine, l’apparition et le succès de Caras y Caretas, emblème d’une nouvelle culture émergente, mérita à la revue le dédain, les craintes et la fascination ambivalente de ceux qui ne voulaient pas renoncer à leurs prétentions tutélaires. L’élite vit en elle le signe de la décadence culturelle, encore que quelques-uns de ses membres eussent reconnu avoir trouvé parfois du plaisir à la lire. En 1903, la revue Ideas, publication de haut niveau dirigée par Manuel Gálvez, condamna l’hebdomadaire populaire qui selon elle rendait compte des « danses dans les petits patelins » et publiait « les portraits de malfaiteurs », et tirait tout le « jus des annonces, devenant un marché de publicités et de coupures de presse »[13]. L’année suivante, le scientifique et fonctionnaire d’État José María Ramos Mejía se désolait de ce que Watteau et Rembrandt avaient été battus par Caras y Caretas, ce qu’il prenait pour une preuve de l’avancée des imposteurs et de la « norme vulgaire de la foule, [qu’elle soit] en tenue rapiécée ou bien vêtue »[14]. Ce qui pour les uns symbolisait un acquis nouvellement obtenu représentait pour d’autres la perte de ce qui naguère avait été à leur usage exclusif[15].

Caras y Caretas était également pionnière dans la mise à disposition des lecteurs, — et ce sans distinction de classe sociale, d’hiérarchie culturelle ou d’allégeance politique —, de textes et d’images les plus variés afin que tous, sans nécessité de justifier de compétences spécifiques, puissent les apprécier comme simples consommateurs sur le marché culturel. La revue remplit une importante fonction de vulgarisation, rendant accessible, matériellement et symboliquement, un ensemble de produits culturels à l’usage de personnes ayant eu depuis peu accès à la lecture, n’ayant qu’un modeste capital symbolique, et n’étant que faiblement initié à la tradition littéraire. Si, ainsi que le nota un contemporain, la presse populaire était « le livre du peuple »[16], c’est Caras y Caretas qui au fil de la première moitié du siècle figurera parmi ses livres préférés. La revue était une sorte d’encyclopédie bon marché, constamment mise à jour, facilement transportable et collectionnable à l’intention de ceux qui ne fréquentaient ni librairies ni bibliothèques. Tous ces éléments viennent confirmer une constante dans l’histoire du journalisme : le rôle pionnier de la presse de bas prix et grand public[17].

À une époque où journaux et revues prédominaient sur les livres, Caras y Caretas se distinguait dans l’ensemble des publications illustrées argentines en adoptant dès 1898 les caractères du journalisme de masse du siècle qui allait commercer : structure éditoriale composite, centralité de la photographie d’actualité, tendance à fictionnaliser les nouvelles, appel à la publicité pour son financement, et rémunération régulière et ordinaire des producteurs de contenu. Dans les décennies suivantes, l’on verra les journaux les plus populaires s’efforcer de perfectionner ces ressources ainsi que d’autres, qui n’en avaient été encore qu’au stade embryonnaire dans Caras y Caretas, comme les suppléments spéciaux susceptibles d’atteindre des tirages inédits, ou la publication d’apports de lecteurs[18].

Dans Caras y Caretas, les postures critiques que certains de ses collaborateurs avaient adoptées avant la fondation de la revue, ou adoptaient encore hors de ses colonnes, tendaient à se diluer. Ce qui prévalait désormais, note l’essayiste Geraldine Rogers, est

« une logique d’intégration pseudofamiliale, à laquelle tous étaient invités à participer, et qui engendrait un ensemble de représentations, partagées en marge de tout intérêt particulier. [La revue] réunissait des éléments qui, dans d’autres sphères, étaient incompatibles, éludait les positions contradictoires et se montrait défenderesse de l’équilibre des intérêts. En elle, des agents et des modes de production antagonistes s’ordonnaient en un système d’interdépendance mutuelle, résorbant les différences esthétiques et idéologiques, évidents dans d’autres contextes[19]. »

Est à relever également la similitude de la ligne éditoriale de Caras y Caretas avec celle du quotidien La Nación, constat instructif là où il s’agit d’évaluer l’opposition de la revue au régime conservateur roquiste ainsi que d’analyser les limites de son attitude critique. Caras y Caretas fut aussi inspiré par la culture journalistique nord-américaine, modèle culturel émergent, avec ses aspects spectaculaires, matérialistes et pragmatiques[20].

Contenus et tirage

Dans les premières années d’existence de Caras y Caretas, grâce aux bons chiffres de vente, le nombre de pages augmenta progressivement ; ainsi, quand le prospectus d’août 1898 annonçait 20 pages hebdomadaires, en 1902 la revue en comptait déjà 68, réparties comme suit :

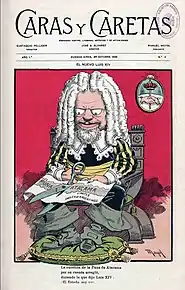

- Quatre pages extérieures, y compris la première page de couverture. Celle-ci, la section la plus fameuse de Caras y Caretas, se composait d’un dessin en couleurs (généralement de la main de Mayol) qui se référait à un événement politique ou social d’actualité, et qui était assorti d’un titre indicatif et d’une strophe rimée de quatre ou cinq vers, à l’humour satirique allusif, écrite, disait-on, par Luis Pardo[21]. Le lecteur était supposé déjà connaître, par les journaux et par les commentaires entendus dans l’espace public, l’information nécessaire à la compréhension du sens de ce dessin.

- Vingt pages initiales, dont une moitié de l’espace était occupée par les « Sports » et par les actualités internationales et l’autre par de la publicité. La présence de messages publicitaires est notamment ce qui différenciait Caras y Caretas des autres revues, qui pour diverses raisons n’incluaient pas de publicités, ou alors avec parcimonie.

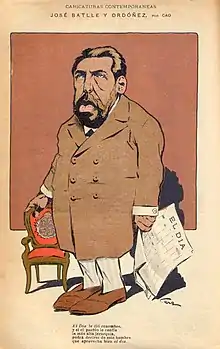

- Vingt-sept pages centrales, sans annonces commerciales, précédées d’un carton interne et découpées en sections. Les sections permanentes étaient Sinfonía (note éditoriale au ton humoristique sur des sujets d’actualité de la semaine), Caricaturas contemporáneas (portrait d’une personnalité de la culture ou de la politique, avec une strophe humoristique, créée dans presque tous les cas par José María Cao, et occasionnellement par Aurelio Giménez ou Manuel Mayol), Menudencias (au contenu mixte), et Correo sin estampilla (commentaires sans façon sur des travaux envoyés par les lecteurs en vue d’une éventuelle publication dans la revue). Le reste du matériau (notes d’actualité nationale, poèmes humoristiques, textes littéraires, notes sociales, chroniques policières) était disposé hors de ces sections permanentes, parfois dans des sections temporaires.

- Dix-sept pages finales, réparties, à l’instar des initiales, en parties égales entre publicité et sections variées : actualité internationale, Inventos útiles (vulgarisation scientifique et technique), Para la familia (cuisine, modes féminines, conseils pour la vie domestique), Páginas infantiles (divertissements et contes à l’intention des enfants), Pasatiempos (jeux de réflexion, acrostiches, rébus)[22].

La revue retenait ainsi, entre autres, comme l’une de ses orientations et de ses valeurs, son intérêt pour le temps présent et pour la modernité. La revue assurait être au fait de l’actualité nationale et internationale, des découvertes scientifiques et des nouveautés dans tous les domaines. En outre, elle ne cessait de manifester sa mentalité progressiste à travers les aspects techniques de l’édition, se plaisant chaque fois à mettre en lumière l’emploi par elle de nouvelles ressources, ainsi que les efforts pour améliorer les possibilités matérielles et rationaliser la production[23].

À l’issue de trois mois de parution, une note éditoriale se félicitait de ce que le succès de la revue allait profiter aux rédacteurs et aux clients, par la rétribution des travaux des premiers et par une baisse des prix de vente pour les seconds, tout cela grâce aux apports du commerce. Culture et marché figuraient comme les deux termes d’une relation dont il était proclamé ouvertement qu’elle devait respecter les « équilibres » et régir les rapports mercantiles avec le public, les auteurs et les annonceurs[24].

Hétéroclitisme du contenu

Une des aptitudes singulières de Caras y Caretas était de regrouper en un même lieu des matériaux dispersés, et de les recycler, autant au sens de réunir ce qui habituellement s’imprimait dans différentes publications spécialisées, que dans celui de rééditer des textes parus auparavant. De même, avec la voracité propre au journalisme moderne, Caras y Caretas incorporait tout ce qui était imaginable pour l’offrir ensuite à son lectorat et en retirer un bénéfice. Le caractère mélangé, généraliste, de la revue, qui rappelait certaines publications plus anciennes, telles que les almanachs, permettait à la revue d’inclure dans ses colonnes des formes, tendances et matières variées, susceptibles d’intéresser le public le plus large possible. L’avantage d’une telle formule était double : offrir quelque chose à tous les groupes de consommateurs, c’est-à-dire diversifier l’offre pour capter la totalité du marché, et viser plus d’un lecteur pour chaque exemplaire imprimé ; en effet, le financement par le biais des annonces publicitaires impliquait que le nombre d’acheteurs n’était pas le seul élément entrant en ligne de compte, mais qu’importait aussi le nombre de lecteurs potentiels de chaque exemplaire vendu, nombre que le format mixte devait contribuer à accroître. Il ressort d’une publicité pour la revue datant de 1901 et s’adressant aux annonceurs que la revue estimait à cinq le nombre de lecteurs pour chaque exemplaire, à multiplier par un tirage moyen qui s’élevait cette année-là à 50 000 exemplaires. À l’inverse, la plupart des publications périodiques de l’époque étaient destinées à des audiences compartimentées et relativement réduites, ce qui dans la majorité des cas les empêchait de prospérer et de se maintenir. Le format mixte apparaissait comme la solution pour pouvoir satisfaire la diversité de la demande, par la réunion en un seul lieu de l’offre la plus hétérogène, et les autres journaux s’essayeront à leur tour à mettre en œuvre cette formule dans leurs suppléments hebdomadaires illustrés[25].

Une autre raison encore faisait que le format miscellanées apparaissait comme la forme appropriée. La vie quotidienne à Buenos Aires, notamment dans les zones populaires, avec sa profusion bigarrée d’éléments décoratifs et sa diversité de consommation, démontre que le mélange non hiérarchisé était un trait de la culture urbaine. Caras y Caretas, destiné à un usage fragmentaire, rapide et extensif, reproduisait donc le méli-mélo sans parti-pris qui faisait partie intégrante de l’expérience vécue quotidiennement par ses lecteurs. À la différence des matériaux destinés à la lecture intensive des lectorats minoritaires et spécialisés, la lecture extensive comporte la consommation d’une grande quantité de textes, où l’on saute avec désinvolture de l’un à l’autre, sans le moins du monde sacraliser la chose lue. Cependant, la revue présentait un certain ordre propre à s’orienter selon ses intérêts, plus particulièrement le découpage en sections (contes pour enfants, courses hippiques, pages consacrées aux arts, jeux de divertissement et de réflexion, billets de politique nationale, chroniques sociales, débats culturels et politiques etc.)[26].

Caractère familial et syncrétisme

L’avènement de Caras y Caretas dans le paysage médiatique argentin coïncida avec l’expansion de la classe moyenne, dont le style de vie tendait à être fondamentalement familial et domestique. Dans la Buenos Aires de la fin de siècle, l’institution familiale s’était consolidée encore par l’arrivée d’immigrants italiens et espagnols et agissait comme un élément de stabilisation de la société. Justement, le foyer familial était l’une des principales sphères de lecture auxquelles avaient songé les éditeurs de la revue, d’autant que celle-ci ambitionnait de se faire la caisse de résonance de la classe moyenne en progression. Les publicités vantant la revue signalaient la présence d’articles à destination de tous les membres de la famille : dans ce cadre, la famille non seulement constituait, dans l’émergente classe moyenne, une unité de consommation (de vêtements, de médicaments, de suppléments nutritionnels pour enfants, de meubles et de décoration intérieure), mais encore constituait un public nouveau de consommateurs de culture. Caras y Caretas dès lors adopta un profil conforme à la nouvelle donne, veillant à ce que ses produits fussent propres à « tomber entre toutes les mains », compatibles avec la décence familiale, et mettant ses contenus en accord avec « la plus parfaite moralité », afin de s’assurer l’entrée dans tous les foyers et être lu par toutes les classes sociales. Ainsi prévalait dans Caras y Caretas la règle de la bonne mesure, et les allusions picaresques ou graveleuses, si elles n’étaient pas bannies tout à fait, étaient en général voilées, avec un double sens que ne pouvaient saisir que les initiés[27]. Ici comme ailleurs, la revue se gardait des extrêmes et préférait les moyens termes. Si donc elle évitait de publier des contenus pouvant passer pour indécents ou bas, elle s’opposait à la censure morale et à la bigoterie, instruments d’une volonté de tutelle incompatible avec un espace public démocratisé et avec un marché culturel sans entraves. Caras y Caretas cultivait un profil en accord avec une société moderne qui aspirait à se défaire de la rigidité pédagogique et morale, mais sans pour autant renoncer au decorum[28].

Peut-être la famille faisait-elle office de modèle de base, apte à faciliter la communication et à aider à appréhender des situations nouvelles dans une période de grande mobilité sociale et géographique — immigration étrangère, migrations intérieures de la campagne vers la ville — et dans une communauté nationale dépourvue de fortes symbolisations identitaires collectives. La famille faisait figure de métaphore de la société argentine, présentée comme un « creuset de races » (crisol de razas), susceptible de favoriser l’intégration, et de modèle à échelle réduite de la continuïté générationnelle et du progrès collectif. Dans ce modèle primaient les situations domestiques et prévalait un esprit auquel toutes les fractions de la société — cultivées ou populaires, criollas ou étrangères, toutes pareillement en quête de divertissement et de connaissances — étaient conviées à se rallier, afin d’arriver à un ensemble de représentations communes, propices à l’intégration[29].

Caras y Caretas se présentait comme un miroir dans lequel chacun pouvait se voir représenté, et faisait montre d’une constante capacité à intégrer des signes renvoyant aux désirs et aux identités les plus divers. Dans Caras y Caretas, la figure du consommateur tendait à se confondre avec celle du citoyen. Les pages de la revue s’adressaient à un public large, allant des habitants des courées populaires (les conventillos) à ceux des demeures moins modestes, au moyen d’un discours inclusif s’appuyant sur le désir de progrès et de participation animant la classe moyenne émergente et tous ceux qui aspiraient à en faire partie. Cette mise en avant d’un monde collectif de lecteurs comme communauté de consommateurs, par delà la structure de classes, l’hétérogénéité sociale, économique, migratoire et linguistique, proclamait le caractère consensuel de la sphère publique[30].

Humour

Éluder ce qui était triste et sérieux constituait pour Caras y Caretas un impératif général souffrant fort peu d’exceptions. Au lendemain de la mort de Bartolomé Mitre y Vedia (l’un de ceux qui avaient porté la revue sur les fonts baptismaux), le rédacteur en chef Pellicer fit un commentaire à propos de la norme prescrivant de ne pas prendre la plume si ce n’est pour rire et à propos de l’obligation, qui est aussi celle des clowns professionnels, de « vivre avec un visage joyeux, quelque lourd que lui pèse la douleur qui nous tenaille l’âme, nous faisant pleurer au-dedans de nous »[31]. La prééminence de l’humour impliquait également d’éviter les fastidieuses opinions critiques sur des sujets sérieux[32]. Effectivement, l’humour carnavalesque et festif de Caras y Caretas prévenait la mordacité et faisait que l’aigreur satirique n’affleurait qu’exceptionnellement. Dans un article sur l’hebdomadaire satirique britannique Punch or the London Charivari, Caras y Caretas se plaisait à souligner le caractère inoffensif et réconciliant de l’humour politique tel que pratiqué dans Punch, et que Caras y Caretas appréciait. Le comique imbibait tout, diluant le sérieux et l’unilatéral, dans une sorte de fête intégratrice où tous riaient de tout, y compris d’eux-mêmes[33].

L’immigration

Concernant l’immigration, la revue ne manquait pas elle aussi d’être agitée de questions telles que la propension à la lutte syndicale des nouveaux arrivés par rapport aux natifs, la concurrence faite par eux pour l’acquisition de capital économique et symbolique ou sur le marché du travail, et leur comportement lors des élections. Dans la société argentine, les réponses devant cette diversité culturelle furent variables, allant de tentatives d’exclusion de certains groupes, jusqu’à l’intégration des divers éléments dès qu’ils commençaient à avoir un certain poids. Craignant de voir le processus de nationalisation retarder l’intégration des étrangers en provenance d’Europe, l’on mit en place une politique inclusive, moyennant que l’élite se charge de piloter le processus. Sans nier les conflits et toutes les contradictions, on peut affirmer que ce mode d’intégration fut un principe commun adopté autant par les sphères officielles que non officielles, et qu’il était partagé par un arc idéologique allant d’une fraction importante du réformisme libéral et étatique, jusqu’au socialisme et au radicalisme en gestation, voire jusqu’à certaines modalités ultérieures du nationalisme argentin s’incarnant notamment dans le mythe du « creuset de races » officialisé à l’occasion des festivités du Centenaire de la révolution de Mai. Caras y Caretas contribua à implanter cette conception, prônait l’intégration culturelle, et s’employait à diffuser des représentations en cohérence avec celles de l’État libéral[34].

Reflétant la situation de Buenos Aires, où toutes les rencontres et tous les emprunts étaient possibles, et où ce qui se produisait se caractérisait par l’hétéroclitisme, Caras y Caretas, partie prenante de cette dynamique, s’appropriait presque sans restriction des matériaux et des images de différentes origines, au rebours des autres publications, tant celles de la haute culture que celles plus populaires, qui privilégiaient les traditions plus spécifiquement argentines. Caras y Caretas conjuguait des images de lieux et d’époques variées, en analogie avec ce qui se produisait dans l’espace public urbain. Ainsi la vie culturelle et sociale des associations d’immigrants, à laquelle il arrivait aussi aux criollos de participer[35], trouvait-elle un écho dans la revue, et ce de manière constante, par le moyen de billets récurrents. Cette attitude éditoriale, contredisant la construction d’une tradition unitaire et sélective, était un trait moderne de la revue et se trouvait en adéquation avec un lectorat qui, plutôt que d’adhérer à telle tradition déterminée, avait une pratique culturelle fragmentaire où les termes « cosmopolite » et « national » ne s’excluaient pas mutuellement[36].

Tirage

En 1904, le tirage s’élevait en moyenne à 80 000 exemplaires[37].

La revue eut un grand écho également en Espagne dans les premières années du XXe siècle, où elle avait un tirage important et de nombreux lecteurs, et où son correspondant et directeur était Mariano Miguel de Val, qui dirigeait aussi la revue Ateneo.

Graphisme

La revue fut novatrice en matière graphique notamment par la publication de reportages photographiques, par la pratique du photomontage et de la photo truquée, par la combinaison — jusque-là inédite en Argentine — de la photographie et du dessin, et par l’insertion des premières historiettes, ancêtres de la bande dessinée[11].

Avancées techniques

Par son caractère pionnier et sa valeur d’exemple, la revue Caras y Caretas jeta d’une certaine manière les bases pour une grande partie des publications illustrées ultérieures en Argentine[38].

Caras y Caretas était une revue modèle, le produit le plus tangible des innovations techniques qui avaient fait leur irruption en Argentine vers la fin du XIXe siècle et changé l’orientation de la presse illustrée. D’abord, et abstraction faite de quelques exemples précoces, Caras y Caretas fut la première publication argentine à faire systématiquement sienne la pratique consistant à prendre des photographies comme modèle pour les transformer ensuite, selon une série de règles et de conventions, en dessins, lithographies ou gravures, et qui de plus usa pour ce faire de ses propres images photographiques. La première desdites innovations techniques adoptées par Caras y Caretas fut la photogravure en demi-teintes, introduite vers 1890, qui permettait d’imprimer des photographies sans nécessité qu’un artiste ou graveur ne serve d’intermédiaire. Cette technique mit la photographie informative à portée des masses, et marqua le début de l’ère du photojournalisme moderne. La deuxième innovation fut l’instantané photographique, par suite de laquelle l’image unique et densément informative, qui dans la phase antérieure avait fait office de condensé de la nouvelle d’actualité, fut remplacée par des dizaines d’instantanés différents qui inondaient désormais les colonnes des revues illustrées. Caras y Caretas avait d’emblée fait appel à la photographie comme élément d’information, et s’en était saisi comme de l’une de ses principales armes éditoriales. Pellicer écrivit dans le numéro du 5 mai 1900 : « La seule information qui s’impose est celle graphique, à base de magnésium, de kérosène ou de phosphore, car avec n’importe lequel de ces systèmes, on obtient une clarté plus grande qu’avec l’information à base d’encre »[39] - [40]. La nouvelle technique de reproduction photomécanique garantissait une disponibilité massive d’images et d’illustrations susceptibles de cohabiter avec le texte dans le périmètre même de la page, rendant possible désormais un format journalistique qui représentait à l’époque une grande nouveauté et permettait l’usage intensif de l’image, que ce soit le dessin ou la photographie[4].

Caricatures et photomontages

Vers le début du XXe siècle, Caras y Caretas avait réussi à réunir l’une des collections photographiques les plus importantes du pays. Cet arsenal d’images représentait un outil irremplaçable pour les caricaturistes de la revue, lesquels, soumis à un rythme de production incessant, étaient tenus de livrer plusieurs dessins par semaine, la plupart du temps sans même connaître l’apparence physique des caricaturables[41].

José María Cao, le dessinateur le plus connu de la revue, s’était sans aucun doute familiarisé de bonne heure avec la pratique d’utiliser des photographies comme modèle pour en faire des dessins techniquement publiables (avant l’invention de la photogravure). En examinant les caricatures réalisées par lui pour Caras y Caretas entre 1898 et 1912, on constate que Cao utilisait systématiquement des portraits photographiques comme point de départ de ses compositions. En particulier, cela apparaît évident dans les dessins qu’il produisit pour la section Caricaturas contemporáneas, où chaque semaine il prenait pour objet de sa satire un personnage de la politique nationale ou internationale, du monde économique, de la culture ou des sciences. Cette pratique était en particulier requise pour la réalisation de caricatures de figures visuellement peu connues, et qu’il était impossible de dessiner de mémoire. En général, ces caricatures gardaient le même angle de vue que celui de l’appareil photographique et reproduisaient les visages avec peu d’altérations, réduisant au minimum les déformations burlesques, le comique étant davantage suggéré par le contexte vers lequel le personnage se trouvait transplanté, par sa tenue vestimentaire ou par les disproportions entre corps et tête. De tels cas d’usage auxiliaire de la photographie par Cao et d’autres caricaturistes étaient légion dans la publication[42].

Parfois, les caricatures produites copiaient si fidèlement les photographies qui avaient servi de modèle qu’elles venaient à s’apparenter davantage à des portraits. C’est le cas entre autres de l’image du gouverneur de la province de Buenos Aires Carlos Tejedor, créée par Cao, et dont le modèle de départ faisait partie des portraits emblématiques d’Alejandro Witcomb[43] - [44]. Contrairement à ce que l’on pourrait supposer, la revue ne chercha pas à dissimuler cette exploitation intensive des images photographiques par les caricaturistes, voire la rendait à l’occasion explicite lorsque dans le même numéro, et parfois à seulement quelques pages de distance, se trouvaient publiées la caricature et la photo qui lui avait servi de base[45].

Les premiers photomontages jamais réalisés en Argentine, qui conjuguaient caricature et photographie, étaient probablement de la main du célèbre portraitiste argentin d’origine italienne Antonio Pozzo. Parmi les exemples les plus intéressants, on relève un photomontage créé vers 1877 fusionnant des portraits pris par Pozzo et un dessin satirique de F. Macías et faisant allusion à la candidature bousculée d’Aristóbulo del Valle au poste de gouverneur de la province de Buenos Aires. Ce type de photomontages caricaturaux, qui étaient en général réalisés en formats standardisés[46] (et hors organes de presse), avaient leur place entre les photographies de personnages publics, d’événements d’actualité, de vues de pays lointains, etc. sur le lucratif marché des séries photographiques. Toutefois, ces photomontages satiriques à contenu journalistique étaient restés rares jusqu’à l’avènement de Caras y Caretas en 1898, c’est-à-dire jusqu’à ce que cette revue populaire érige ces manipulations photographiques en l’un de ses principaux traits éditoriaux distinctifs. La revue en effet non seulement faisait un usage assidu de reconstitutions dramatisées de faits d’actualité et de la retouche, mais encore fut la première publication à inclure dans ses colonnes nombre de photomontages satiriques de portée politique ou sociale. Ces photomontages pouvaient être de deux types, soit associant photographie et caricature (et requérant dès lors une collaboration entre illustrateur et reporter), soit se composant intégralement de photographies[47].

Quoique défendant ardemment l’objectivité et la véracité de ses photographies, Caras y Caretas fera donc de la manipulation photographique parallèlement l’une de ses marques de fabrique et vint à appliquer, pour obtenir de véritables caricatures, la technique du photomontage[48]. À partir d’août 1899, ce type de compositions se fit plus fréquente et commença à inclure la seconde classe de photomontage mentionnée, c’est-à-dire où la caricature est construite intégralement à partir de photographies, sans faire intervenir aucun type d’illustration manuelle. La méthode la plus fréquente était celle où l’effet satirique était obtenu sur le corps même du portraituré, comme c’est la cas notamment sur la couverture du numéro paru le 22 octobre 1904, où sous le titre La familia improvisada était reproduit un photomontage dans lequel apparaissaient caricaturés le président Manuel Quintana et son cabinet ministériel, le président jouant au centre le rôle de pater familias et son entourage se composant, représentés comme ses enfants, de son vice-président José Figueroa Alcorta et de ses ministres[49].

Parmi les caricaturistes de la revue méritent mention en particulier : le déjà cité José María Cao (1862-1918), Alejandro Sirio, Manuel Mayol et Hermenegildo Sábat Lleó, Malaga Grenet, parmi de nombreux autres.

Photographie

La vocation illustrative de l’hebdomadaire s’incarnait en premier lieu dans les photographies. Pourtant, en dépit de l’importance attachée à ce moyen d’expression, peu de photographes professionnels signaient leurs travaux ou apparaissaient dans le comité de rédaction. Seuls se trouvaient mentionnés le directeur de la photo, Salomón Vargas Machuca, et le responsable des reporters photo, Modesto San Juan. Dès novembre 1898, la revue vendait aussi des copies des photographies qu’elle publiait[11].

Caras y Caretas fut aussi la première revue argentine à disposer d’une section photographique et d’un contingent stable de photographes. En plus de produire ses propres images, la revue avait parmi ses fournisseurs de photos les plus prestigieux portraitistes de studio de la capitale et des provinces de l’intérieur[50].

En 1900, la revue se constitua une réserve de photographes indépendants, dans le style du journalisme moderne, en appelant les candidats à participer au premier des nombreux concours qu’elle allait organiser par la suite, concours où les imprécants devaient envoyer leurs photos, qui devaient obligatoirement avoir pour sujet un événement d’actualité susceptible d’intéresser le public ou quelque fait curieux. En outre, Caras y Caretas fut pionnière pour l’utilisation des dernières nouveautés techniques de ce moyen d’expression, dont notamment les appareils portatifs dotés de plaques de 9 sur 12 cm, qui contribueront à dynamiser le travail des photoreporters, alors que le recours aux pesants équipements de bois à trépied, toujours largement en usage alors, condamnait la photographie à un statisme difficilement surmontable[51].

En 2004, le Museo del Dibujo y la Ilustración (musée du Dessin et de l’Illustration, à Buenos Aires) organisa à la Bibliothèque nationale d'Argentine une exposition intitulée Caras y Caretas: sus ilustradores, où furent exposées environ 150 illustrations originales créées par plus de quarante artistes différents ayant collaboré à la revue Caras y Caretas. L’exposition connut une réédition en 2006 pour la Foire du livre de Buenos Aires.

Influence

Caras y Caretas est d’importance primordiale pour qui veut saisir la transformation culturelle survenue en Argentine dans cette période de son histoire. La revue appartenait au type de magazine mixte et généraliste, inspiré des publications similaires d’Europe et des États-Unis. Entreprise moderne, elle contribua à faire émerger une nouvelle génération d’auteurs et favorisa la professionnalisation littéraire. Exigeant de ses collaborateurs des produits brefs et novateurs, elle infusa dans les textes l’esprit de l’écriture journalistique moderne. Caras y Caretas commença bientôt à retentir sur le style d’écriture des autres textes destinés au public nouveau et continuera de le faire sur certaines fractions de la littérature ultérieure, dont certaines caractéristiques, comme la découverte de la ville, l’exploration des marges de la société, la revendication plébéienne du langage populaire et une désinvolture vis-à-vis de la solennité de l’art, avaient leur origine dans Caras y Caretas. Un disciple rioplatense de la revue, Horacio Quiroga, fera sien ce principe d’écriture et ajustera sa production aux règles formelles et thématiques apprises dans Caras y Caretas[52]. (Il est à noter qu’Horacio Quiroga publia dans Caras y Caretas ses premiers récits.)

Quoique promettant des nouveautés artistiques et littéraires, sa tendance était de façon générale esthétiquement plutôt conservatrice, compte tenu qu’elle se destinait au grand public et redoutait les risques de l’innovation esthétique. Ce néanmoins, Caras y Caretas représente un moment clef dans la modernisation de la culture argentine, en ceci que la revue fut partie prenante dans le processus de professionnalisation des auteurs, soutenait les tendances progressistes dans le débat culturel contemporain sur des sujets tels que le langage, la censure au théâtre, la loi sur le divorce et la question pédagogique[53], et joua ainsi un rôle dans cette phase d’ouverture et de remise en question de l’hégémonie culturelle en Argentine. Ses colonnes critiquaient le fonctionnement relativement fermé, restrictif et souvent asphyxiant de la société argentine traditionnelle, concouraient à éliminer les barrières hiérarchiques et donnaient un large écho aux tendances réformistes et émancipatrices — attitudes dans lesquelles peuvent se déceler tant le désir de l’industrie culturelle naissante à se tourner vers un public plus large, que son adhésion aux appels à la démocratisation culturelle et politique[24].

L’écrivain uruguayen Ángel Rama regarda Caras y Caretas comme une sorte de version populaire et de masse du modernisme et comme un instrument fondamental de rénovation du langage et d’internationalisation culturelle, et voulut voir dans ses pages une libération vis-à-vis de la tutelle de l’État, libération que la littérature aurait accomplie à son profit sur le marché[20].

Relation avec Don Quijote

La légende dit : « Une fois fondée la banque [centrale], arrive la dette étrangère. Et pas même le microbe de la presse ne sauvera le pauvre Chinois ».

Don Quijote, qui parut de 1884 à 1903, et Caras y Caretas, les deux revues de caricature et de satire politique les plus importantes d’Argentine au tournant du siècle, sont liées à la fois par un rapport de continuïté et par un processus de supplantation progressive. Durant les cinq premières années de sa trajectoire ascendante, la deuxième citée se juxtaposa puis se superposa à la première, qui quant à elle se mit à décliner peu à peu, jusqu’à cesser de paraître en 1903. Vu que la rivalité entre les deux publications portait sur la conquête du public populaire au sein du même circuit commercial, et que Caras y Caretas ne cessa de soustraire des lecteurs à son rival, on peut en un certain sens considérer Caras y Caretas comme le continuateur de Don Quijote. Il est à signaler aussi qu’avaient naguère collaboré à Don Quijote, sous la direction d’Eduardo Sojo, des auteurs et des dessinateurs qui passeront ensuite à Caras y Caretas, notamment José S. Álvarez, Manuel Mayol (« Heráclito »), Eustaquio Pellicer et José María Cao (« Demócrito II »)[54].

Les devises affichées sur la page de titre de Don Quijote proclamaient son esprit intransigeant : « Ce périodique s’achète, il ne se vend pas », « Que viennent mille abonnements, et adieu les subventions », « Dans Don Quijote, point de demi-mesure/car il est un civique du Parc » (En Don Quijote no hay charque/porque es cívico del Parque ; 'charque' : mot lunfardo signifiant 'rapport de police sans résultats conclusifs', par extension : 'travail laissé en plan' ; 'cívico del Parque' : claire allusion à la révolution du Parc de 1890, fomentée par des membres de l’Union civique fraîchement créée, et ancêtre de l’UCR). Don Quijote était une feuille résolument politique et s’identifiait explicitement, comme le montre la dernière devise, avec l’Union civique, qui s’était activement engagée dans les révolutions de la décennie 1890, et rendait hommage dans ses colonnes aux chefs de file de l’UCR. Ses quatre pages étaient financées quasi exclusivement par les abonnements, et ce n’est que vers la fin de la décennie 1890 que la revue se mettra à intégrer dans ses colonnes un espace réduit destiné aux annonces publicitaires. Du reste, Don Quijote eut dès le début et sans cesse à batailler contre des abonnés en retard de paiement[55] - [56].

La participation de José S. Álvarez à Don Quijote fut de courte durée, et les motifs de sa défection — l’alignement exclusif de la revue sur un courant politique déterminé, et faible rentabilité — sont symptomatiques et à mettre en rapport avec le fait que ces deux conditions de départ seront d’emblée rejetées par Caras y Caretas[57].

L’élément déclencheur de la querelle entre les deux revues était un commentaire paru dans Caras y Caretas dénonçant le caractère obsolète de la caricature satirico-politique, laquelle, si elle était certes une légitime « arme vengeresse et un outil de châtiment, une raillerie populaire courroucée et âpre contre les grotesques formes de la politique aborigène », serait à présent devenue « excessive pour l’époque »[58]. Eduardo Sojo, se considérant directement visé, lança publiquement un défi à Caras y Caretas, désormais son « adversaire » et « ennemi couvert ». Dans son édition du 15 octobre 1899, Don Quijote publia donc sur sa page de couverture son défi consistant en une confrontation artistique et littéraire devant un jury neutre et étranger, et offrait de déposer 5 000 pesos à titre de garantie dudit défi[59]. Don Quijote saisit l’occasion pour souligner l’asymétrie entre les deux concurrents : d’un côté la personnalité solitaire du directeur ; de l’autre, un ensemble d’auteurs complices du gouvernement et appuyés par un public majoritaire que se laissait leurrer par « ceux qui exploitent le peuple et vivent sur le dos du pays et se rient du monde depuis les retranchements des postes officiels ». Sur la page suivante, un dessin montrait le rédacteur en chef de Caras y Caretas recevant de l’argent du président Roca, lui-même caricaturé en rat[60]. Les numéros suivants ajouteront des accusations de lâcheté et d’efféminement, par opposition à la vaillance et à la virilité de Don Quijote[61]. Un long article imputait aux anciens collaborateurs de la revue absence d’engagement et opportunisme, leur reprochant d’être passés à l’accommodante Caras y Caretas, et réprouvait en même temps la tendance d’une société dans laquelle tous — gouvernants et gouvernés, auteurs et lecteurs — étaient plus enclins au compromis qu’à l’affrontement, et partisans d’une logique d’intégration qui bénéficiait aux puissants et aux entreprises journalistiques[62] - [63] ; à cette longue série d’accusations la revue ajoutera encore peu après celles d’indécence et de sensationnalisme. Enfin, un billet intitulé « Caras y Caretas pornográfico »[64] déniait à Caras y Caretas la respectabilité à laquelle elle aspirait en tant que revue familiale[65] - [66].

Le conflit, porté à la scène publique par l’un seulement des deux protagonistes — Caras y Caretas en effet ne se laissant pas entraîner dans la polémique —, apparaît révélateur d’un moment de changement dans le champ journalistique et met en lumière l’opposition entre deux systèmes dissemblables sous plusieurs rapports. Économiquement, il signale la transformation du mode de financement, entre des publications telles que Don Quijote, ayant les ventes pour leur seul support économique, et le système plus moderne de Caras y Caretas, dont les recettes provenaient dans une mesure croissante de la publicité. Déjà par la seule circonstance que les abonnés et les vendeurs ne s’acquittaient pas toujours de leurs factures, le premier était moins rentable que le second ; la publicité en revanche permettait de baisser le prix de vente de la revue et par là même la faire se vendre mieux. Pour ce qui est de la manière de concevoir la communication, Don Quijote affichait le style agressif propre à une phase en train de s’achever, dans des colonnes figurant comme un lieu de débat entre pairs dans une sphère publique où tous se connaissaient, tandis que les interlocuteurs de la publication de masse Caras y Caretas étaient uniquement et exclusivement les lecteurs anonymes[67]. Là où Caras y Caretas pratiquait la satire atténuée, Don Quijote cherchait ostensiblement la confrontation avec le pouvoir et reprochait à sa rivale un humour inoffensif qui n’était « ni chair ni poisson »[68].

Contextualisation

Caras y Caretas vit le jour pendant la période de l’histoire argentine qu’il est d’usage d’appeler la République conservatrice.

Après l’arrivée de Julio A. Roca à la présidence en 1880, une fraction de la classe dirigeante argentine s’efforça de monopoliser la conduite des institutions, privant de toute participation politique non seulement la grande majorité de la population, mais encore les autres fractions de l’oligarchie et tous les autres secteurs politiques. La fraude électorale et le clientélisme, dont avaient autrefois bénéficié l’ensemble des factions, servaient désormais à maintenir dans le seul camp roquiste la succession au poste de président. En 1890, la révolution du Parc entraîna la chute du président Juárez Celman, continuateur de Roca. Dans le camp opposé venaient confluer les différentes tendances de la bourgeoisie de Buenos Aires pour lors exclues du jeu politique : mitristes, catholiques, populistes. La Révolution avait mis au jour les contradictions internes de la classe dirigeante et une montée en puissance de l’opposition au régime. Deux années plus tard néanmoins, l’Union civique nationale de Mitre, qui avait pourtant rejoint la coalition anti-roquiste et arborait la bannière de la transparence politique, conclut une alliance (secrète, selon les termes d’un contemporain) avec ses adversaires historiques, ce qui lui permit de se réintégrer dans la vie institutionnelle, dont il était resté exclu depuis 1880. De cette façon, l’on parvint à exclure l’opposition réputée dangereuse et récupérer l’opposition modérée, avec laquelle il était acceptable de partager le pouvoir. En 1898 encore, Mitre résista à la candidature de Roca en vue d’un second mandat présidentiel, mais s’avisant de son inévitable victoire, il accepta de présider le congrès pendant le scrutin et le proclama officiellement président. Tout cela se passa dans un contexte politique tumultueux, avec proclamation de l’état de siège et décret de fermeture du journal La Nación quatre jours auparavant[69] - [70].

Parallèlement à ces querelles entre les plus hauts membres de la classe politique, on assistait, vers le tournant du siècle, tant à la montée en puissance de la lutte contre le système en tant que tel, qu’à l’expression du mécontentement de l’opposition modérée, se traduisant, d’une part, par le renforcement de l’anarchisme et du socialisme sous l’effet d’une intense propagande dans les syndicats ouvriers, qui commençait à inquiéter la classe dirigeante, et d’autre part, par l’action d’opposants politiques qui, nonobstant l’entrée du camp mitriste dans la coalition gouvernementale, étaient demeurés dans l’opposition et dénonçaient publiquement la corruption et la fraude. Quand même l’élite criolla continuait de considérer le pouvoir comme sa propriété particulière, un espace public élargi, s’étendant au-delà de cette élite, était en cours de constitution et agissait comme un facteur de pression de la société civile sur le pouvoir établi[71].

Caras y Caretas fut partie prenante de cet élargissement de la sphère publique, accompagna la société argentine dans ce processus, et allait s’intéresser sans cesse davantage aux questions publiques, jetant un défi au monopole d’opinion détenu jusque-là par l’élite traditionnelle. Très au fait des tendances de la politique émergente, la revue aida à faire prendre pied en Argentine à l’idée de participation politique, par le biais d’une scénarisation du lecteur comme figure active et revendicative. Cette construction s’appuyait sur — et avait pour corollaire dans le monde réel — une notable mobilité sociale, une certaine démocratisation des possibilités d’ascension, et une accessibilité croissante de la culture ; son côté illusoire en revanche résidait en ce qu’elle n’agissait que comme un substitut au rôle authentique du « public énorme et anonyme », l’impératif unique étant en réalité de se conduire en consommateur[72] - [73].

La presse argentine joua un rôle fondamental dans la diffusion et le prestige accru du concept d’opinion publique, qui, quoique contesté par certains, commençait à être de plus en plus exploité comme justificatif pour légitimer des idées et des actions. Sous le second gouvernement de Roca (1898-1904), un large ensemble de journaux et de revues, y compris Caras y Caretas, se déterminait contre le roquisme et critiquait sa politique. À l’image du journalisme nord-américain moderne, qui se voulait le portevoix du peuple et ne fuyait pas le sensationnalisme, Caras y Caretas mettait le doigt sur les injustices et sur les irrégularités du pouvoir en place. C’était certes la chose à faire pour une revue qui désirait conquérir des parts de marché, dans une période où la société de Buenos Aires élargissait sa base et s’intéressait de plus en plus aux affaires publiques[74].

Posture générale

Caras y Caretas surgit à un moment où les lecteurs cherchaient quelque chose de plus que la seule critique politique. Sans cesser d’écrire sur la vie politique et de l’illustrer, la revue opéra un changement en ceci que le politique était désormais mis en scène de façon plus théâtrale et porté à la rue pour se colleter avec la société[11].

Caras y Caretas livrait à la curiosité de son lectorat non seulement les actions gouvernementales, mais aussi toute la vie bigarrée des associations les plus diverses : groupements politiques, centres culturels anarchistes et socialistes, fédérations ouvrières, sociétés d’entraide, clubs, cercles littéraires et festifs, etc. Avec son éventail quasi illimité, la revue apportait à ses lecteurs des éléments pour s’orienter dans un environnement urbain à l’activité fébrile, avec de constants mouvements de partis, des mobilisations sociales et des protestations de rue. Elle faisait office de guide pour identifier les acteurs et les pratiques et mieux saisir leur fonctionnement. Dans le même temps toutefois, la revue avait soin d’éluder les prises de position, susceptibles en effet d’enrayer son développement comme entreprise commerciale. Son attitude était critique vis-à-vis du pouvoir en place, mais restait modérée, et elle traitait des questions sérieuses d’un ton léger. Cette attitude s’éclaire à la lumière du sort subi par des publications telles que Don Quijote, dont le rédacteur en chef fit plusieurs séjours en prison en raison de ses illustrations attaquant le pouvoir. Caras y Caretas en revanche était à la base un projet mercantile, et ne laissera pas de se plier à la logique commerciale[75].

Le fait, pour un organe de presse, de tendre à mettre en adéquation sa politique éditoriale avec les attentes du public était vers la fin du XIXe siècle une caractéristique nouvelle qui différenciait les publications journalistiques modernes d’avec ses prédécesseurs. L’exemple paradigmatique en était La Prensa, le quotidien argentin le plus moderne et ayant le plus fort tirage de cette fin de siècle, qui scrutait la société afin d’y déceler les tendances les plus généralement acceptées pour ensuite les corroborer dans ses pages, au rebours du principe conducteur des autres journaux de l’époque[76]. D’une façon semblable, Caras y Caretas s’en prenait au régime roquiste avec des arguments largement partagés, à savoir : l’arbitraire dans la répartition des postes officiels, le clientélisme, et la corruption du système électoral. Cependant, la revue n’avait pas pour objectif central de s’affronter avec ses adversaires, ni d’approfondir la conscience politique de son lectorat ou de stimuler celui-ci à s’impliquer avec esprit critique dans l’espace public. Dans ses colonnes, la politique était moins une arène où ses lecteurs eussent été encouragés à intervenir, qu’un spectacle auquel ils étaient conviés à assister en tant que citoyens-consommateurs[77].

En 1904, la revue organisa un concours, où les lecteurs étaient invités à désigner par leur « vote » parmi une série de qualités celles qu’ils considéraient nécessaires à un président de la république[78]. Ce type de cas représente des situations imaginaires dont le présupposé portait que tous, sans distinction, étaient en état d’opiner et de choisir. L’image contrastait fortement non seulement avec le fonctionnement politique réel, où l’opinion qui entrait effectivement en ligne de compte était minoritaire, mais aussi avec les modalités de la vie publique telles que voulues par l’industrie culturelle, ainsi qu’on pouvait s’en aviser, par contraste, ailleurs dans la même revue, où des lecteurs participaient au titre de « votants » dans un espace où convergeaient démocratie et marché, citoyens et consommateurs[79].

Dans son illustration de couverture, Caras y Caretas commentait chaque samedi la nouvelle politique la plus importante de la semaine, traitant de façon humoristique une information que les lecteurs connaissaient deja par les journaux ou par ouï-dire. Bien que sa version des événements s’apparentait à celle de La Nación, la revue ne faisait allégeance à aucun parti ni à aucune faction politique, mais entendait néanmoins bien faire partie du débat public et abordait l’actualité à l’intention d’une audience dépassant les limites imposées par l’affiliation à tel ou tel parti[80].

D’autre part, si certes dans quelques textes publiés, la volonté de réforme politique s’exprimait de façon claire et directe, et s’il est vrai que Caras y Caretas mettait en circulation les sujets du débat social, politique et culturel contemporain, et illustrait la crise de légitimité politique avec humour satirique (modéré), il serait néanmoins abusif d’affirmer que Caras y Caretas, en sa qualité d’entreprise commerciale, eût tenu cela pour son objectif central, à l’opposé d’autres publications de l’époque, dont l’intérêt primordial était de former l’opinion. Mettant à profit la considérable liberté d’expression dont jouissait la presse en ces années-là[81] - [82] - [83], la revue dirigeait ses piques sur certaines fractions de la classe dirigeante et sur quelques-unes de leurs pratiques, mais sans que la remise en question s’étende jamais jusqu’aux institutions mêmes ou jusqu’aux fondements du système économique. Caras y Caretas mettait en scène le fonctionnement de l’« opinion » comme tribunal devant lequel le gouvernement était jugé, instance judiciaire parfois associée à quelque parti d’opposition, parfois adoptant une dimension plus ample où la revue elle-même et son lectorat pouvaient aisément s’inclure[83].

En 1903, une annonce publicitaire publiée dans la revue désignait par « plébiscite spontané de l’opinion publique » le succès de ses produits auprès de ses clients[84]. Caras y Caretas s’enorgueillissait de ne dépendre que de ses consommateurs, la diversité d’intérêts desquels – en matière d’information, de critiques, de loisirs – la revue se proposait de satisfaire. Bien qu’il lui arrivât de prendre parti face aux événements, sa tendance dominante était de se borner à exposer la scène publique dans toute sa diversité à l’intention de tous ses lecteurs. Parfois, le renoncement à tout jugement partial prenait un air contraint, mais permettait néanmoins de deviner les sympathies, à peine occultées, des rédacteurs[85]. Si certaines notes présentaient une opinion sur tels faits ou sur telles personnalités liées à des courants politiques déterminés, la publication concomitante de textes à l’orientation opposée annulait la possibilité d’une interprétation unique. Son propos était d’étaler tout pour tous, de façon telle que les différents discours, idées et pratiques y trouvent chacun leur espace de représentation, ce qui débouchait sur une grande polyphonie discursive (selon le mot de l’essayiste Geraldine Rogers) et sur un éclectisme idéologique caractérisé. Hormis certaines constantes générales (opposition au régime en place, anticonservatisme), la coexistence d’éléments contradictoires empêchait de pouvoir en distiller une ligne éditoriale cohérente et soutenue : que Mitre était pour la revue une figure vénérée n’empêchait pas qu’apparaissait çà et là un texte antimitriste, les marques de sympathie avec le socialisme côtoyaient celles exprimées envers l’anarchisme, voire avec quelque texte, certes moins fréquent, contraire à ces mouvements ; de même, bien que la tendance générale fût anticléricale dans Caras y Caretas[86], la revue ne manquait de publier de temps à autre un texte pieux. S’y ajoutait que la logique même de la revue impliquait qu’elle était destinée à une consommation fragmentaire, rapide et extensive[87] - [88].

Caras y Caretas ne s’adressait pas au lecteur comme à un sujet politique, mais comme à un curieux, dont l’identité de simple observateur n’était pas affectée lorsqu’il en parcourait les pages. La lecture de Caras y Caretas permettait au lecteur de se voir lui-même et les autres membres de la société comme parties prenantes à la vie collective. À chaque fois, un encadré le portait à désirer la scène suivante, avec une avidité en adéquation avec les images fugaces qui s’évanouissaient avec leur consommation même, faisant du politique un objet parmi d’autres, voué à une perception éphémère[89].

Les troubles de juillet 1901

En juillet 1901, une série de billets dans Caras y Caretas rendait compte des événements violents survenus à la suite de la tentative du gouvernement d’unifier la dette publique (par une réforme monétaire), et qui allaient s’étaler sur plusieurs jours. L’édition du 6 juillet comprenait une chronique des débuts de la protestation : caillassage du président Pellegrini, attaques contre des journaux favorables au pouvoir, et répression policière ayant fait une cinquantaine de blessés[90]. La semaine suivante, le compte rendu fut actualisé, avec mention cette fois de plusieurs morts, de la proclamation de l’état de siège, et de la censure frappant la presse[91]. Les billets relataient les faits de violence avec une notable ambiguité, de sorte qu’il est loisible d’imaginer des lectures très contrastées, en fonction des partis-pris et prédispositions avec lesquels les lecteurs parcouraient le texte et arrangeaient l’information. Un des billets permettait au public avisé d’apprendre l’existence d’« excès » policiers :

« Il y a lieu de constater que l’attitude de la police a été aussi mesurée et prudente que le permettaient les circonstances. Peut-être, chez quelques individus appartenant à ce corps, l’instinct de zèle a-t-il éveillé quelque chose, mais dans l’ensemble, il faut s’applaudir des ordres émis par le Dr Beazley, ordres qui ont empêché d’inutiles effusions de sang[92]. »

La chronique se focalisait sur les aspects sensationnels et dramatiques de la tragédie, mettant en lumière les côtés ridicules des événements, établissant une analogie avec les spectacles de cirque, et qualifiant le contexte politique de « tragi-comédie de l’unification » :

« Les rues les plus centrales de la municipalité en furent transformées en un colossal cirque de jeux athlétiques, car il y eut partout des courses de vitesse [...]. Beaucoup de gens se jetèrent à la rue à l’affût de nouveautés. Pour quelques-uns, ce fut jour de fête [...]. Vint la nuit ; les curieux continuaient de s’entasser dans les rues qui s’en vont déboucher sur la place de Mai [...] un homme tomba au sol, moribond ; monseigneur Romero s’approcha de lui et lui prodigua les ultimes conseils de la religion. La scène produisit une douloureuse émotion [...]. En face de la mairie avait pris place un groupe de curieux – la plupart de ceux qui le formaient peuvent être qualifiés comme tels – qui accueillaient les vigies avec des cris et des coups de sifflet[93]. »

L’essayiste Geraldine Rogers observe à ce propos :