Sensationnalisme

Le sensationnalisme (appelé parfois journalisme jaune quand il concerne la presse) désigne l'exploitation systématique par une partie des médias du goût pour le « sensationnel » d'une partie du public (« ce qui produit une forte impression de surprise, d'intérêt, d'admiration »[1]). Ces médias, pour des raisons d'image, d'audience ou de commerce, usent de « procédés » dramatisant certains événements ou éléments d'information. Via le choix d'un titre, du vocabulaire, de la typographie, de la photo ou de l'illustration dessinée, ou par des effets rhétoriques, ils font ressortir certains éléments sordides et/ou spectaculaires pour attirer l'attention des spectateurs ou des lecteurs.

Dans le monde de l'information, « certains journalistes sont tentés de lui donner plus de poids et de portée qu'elle n'en a réellement »[2].

On parle ainsi de presse à sensations, par contraste avec les journaux d'information et journaux d'opinion, associée à la notion de journalisme de masse[3].

Dans les cas les plus extrêmes, le média va « créer l'événement » au lieu de « couvrir l'événement » comme il est supposé le faire (l'éclairer par une analyse aussi fine, objective et contextualisée que possible).

Les ressorts du sensationnalisme

En termes de motivation, selon les cas, il peut refléter un enthousiasme réel de la part du journaliste ou du locuteur et/ou une manipulation de l'information de la part de sa source ou du média qui la relaye ou du journaliste lui-même. L'auteur peut manipuler avec intégrité pour susciter l'intérêt dans un contexte très concurrentiel ; pour conduire un lecteur ou auditeur vers un sujet dont l'ensemble des enjeux sera présenté, ou de manière uniquement manipulatoire pour mettre en avant une facette uniquement d'un sujet en cachant d'autres aspects.

La motivation peut être de faire ressortir une information jugée importante dans le flot des informations ou de la faire ressortir pour drainer des soutiens politiques ou financiers, mérités ou non.

Le sensationnalisme peut être positif (la découverte qui va sauver l'humanité ou la planète) ou négatif voire catastrophiste (ex : « gène du crime », ou une expérience scientifique qui risque d'anéantir le monde dans un trou noir…).

Parfois, il est à double détente, par exemple pour attirer le journaliste ou d'éventuels sponsors à une conférence de presse, puis de la part du journaliste, pour attirer le lecteur.

Le sensationnalisme s'appuie généralement à la fois sur :

- un effet-surprise, des facteurs d'intérêt et d'admiration ; Le sensationnalisme est « un rituel régulateur dans les sociétés modernes dépourvues des modèles de communication d'autrefois. La rupture de la normalité est la composante de base du sensationnalisme en tant que porte ouverte sur l'extraordinaire, le caché et l'anomique »[3] ;

- des facteurs d’angoisse (mort, souffrance, violence, meurtre, viol[4] - [5], sexualité, la peur de l'inconnu et de l'autre/ xénophobie, peur des jeunes[6]), d'espoir et de compassion ; il est en cela parfois proche de la démagogie ;

- des procédés issus de la publicité, voire de la propagande commerciale ou politique ;

- une amplification et une simplification outrancière de l'information, associées à une absence d'analyse critique et à une présentation incomplète des enjeux et des conséquences possibles

- des paroles d'experts ou supposés tels (souvent tronquées, simplifiées)[7].

Histoire, exemples

« J'accuse… ! » par Émile Zola est le titre d'un article publié le dans le quotidien L'Aurore, dans le cadre de l'affaire Dreyfus.

Les légendes liées au journalisme attribuent également au groupe de presse de Hearst le déclenchement de la guerre hispano-américaine en 1898 via un article de presse écrite particulièrement enflammé sur les nécessités de se lancer dans l'aventure (voir Quatrième pouvoir et la notice biographique de William Randolph Hearst).

Le monde médical, pharmaceutique et scientifique - en particulier de la vulgarisation scientifique - n'échappe pas à certains titres sensationnalistes. Ainsi, par exemple, de nombreux titres et manchettes de journaux ont annoncé la fin du Sida, voire du cancer[8] qui peuvent parfois être source de faux espoirs, mais aussi accrocher l'intérêt pour un sujet qui en bénéficiera éventuellement, au risque d'une critique plus appuyée. Avec une approche parfois assimilable à de la publicité, c'est une approche souvent associée par leurs promoteurs à certaines innovations émergentes[9] ou techniques coûteuses, mais potentiellement porteuses d'espoir (conquête de l'espace, chimie fine, médicaments, alicaments, nucléaire, biochimie, cellules souches, biotechnologies et OGM, thérapie génique, agrocarburants de première, seconde ou troisième génération, internet, ressources fossiles non conventionnelles, etc.).

Risques et limites

Perte de crédibilité

L'appel au sensationnel est susceptible de nuire à la crédibilité de la source d'information, qui risque de devenir illusion et objet de consommation[3].

Désinformation

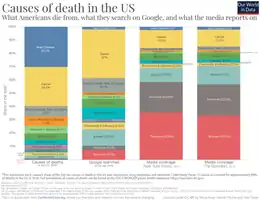

Le sensationnalisme alimente l'ancrage d'informations fausses ou de chiffres très exagérés. Ces erreurs par omission ou exagération peuvent ensuite persister longtemps ou générer des coûts inutiles (pour traiter un problème ou une solution qui n'existe pas).

Par exemple, des articles ayant annoncé, à tort, la venue forcée de 40 000 prostituées (traite des femmes) pour la Coupe du monde en Allemagne continuent à être cités comme sources au profit d'affirmations similaires concernant des événements sportifs importants[10].

Dans des cas plus extrêmes, la désinformation qu'implique le sensationnalisme peut mettre en danger les personnes qui en font l'objet. Ainsi, début 2022, de nombreuses associations LGBT ont pointé du doigt le traitement que de nombreux journaux réservaient à la transidentité, qu'elles qualifiaient de sensationnaliste, mensonger et extrêmement dommageable envers les personnes transgenre[11].

Humour et recul critique

L'hebdomadaire satirique Hara-Kiri avait stigmatisé cette pratique à la mort du général de Gaulle en 1970, en titrant « Bal tragique à Colombey : 1 mort ».

Sous le coup d'une interdiction, il devra changer son nom en Charlie Hebdo pour poursuivre sa publication.

Outre l'humour et la dérision, les approches par l'éthique (de l'éthique biomédicale, à l'éthique environnementale) apportent aussi des garde-fous utiles[9].

L'utilisation d'informations truquées ou l'usage d'un sensationnalisme volontairement outrancier ou inversement le procédé consistant à accuser à tort quelqu'un ou un média de sensationnalisme et/ou de catastrophisme peuvent être des moyens de discréditer une source d'information ou être des tentatives de cacher une vraie catastrophe en discréditant les sources d'information disponibles. Dans ces derniers cas, le recul critique du lecteur et le recueil de preuves crédibles permettent - quand la vérité est assez facilement accessible - de discriminer la réalité. Théoriquement, le rationalisme et l'approche scientifique peuvent - dans une certaine mesure - contrer le sensationnalisme quand il est lié à des interprétations empiriques et uniquement subjectives d'un événement, mais il peut parfois aussi être perçu comme une volonté de cacher une information et faire le jeu de partisans d'une théorie du complot ou d'acteurs cherchant à faire croire à une telle théorie. Si le sensationnalisme a fait passer une fausse information, difficilement vérifiable par les citoyens dans le domaine du mythe ou de la « légende urbaine », la vérité devient difficile à rétablir.

Notes et références

- Larousse

- Yanick Villedieu (journaliste scientifique), sensationnalisme et le journalisme scientifique , Dossier littéraire, in QUEBEC FRANÇAIS ÉTÉ 1996 NUMÉRO 102, pages 68 et 69

- AWAD G, Du sensationnalisme = On sensationalism ; Humanisme et entreprise ; 1996, no218, p. 1-16 (ISSN 0018-7372) (Lien Inist/CNRS)

- Laurent Mucchielli (sociologue); Violences et insécurité. Fantasmes et réalités dans le débat français (La Découverte, 2002)

- Laurent Mucchielli (sociologue), Le scandale des « tournantes » (La Découverte, 2005).

- Véronique Le Goaziou (sociologue), Laurent Mucchielli (sociologue), La violence des jeunes en question

- Myriame El Yamani, « La mascarade médiatique / Media Mascarade », échos de la profession, Sociologie et sociétés, vol. 22, n° 1, 1990, p. 201-205

- Y Villedieu, Le sensationnalisme et le journalisme scientifique ; erudit.org - Québec français, 1996 - erudit.org

- J-L Dhondt (2005), « Recherche biomédicale : le débat autour des notions de réduction et d'émergence » Annales de Biologie Clinique. Volume 63, Number 6, Novembre - Décembre 2005

- Ann Jordan, Fait ou fiction : que savons nous vraiment sur la traite de personnes ? Document de discussion ; Programme sur la Traite de Personnes et le Travail Forcé ; Centre pour les Droits de la Personne & le Droit Humanitaire (15 pages, PDF) ; 2011-05-03

- « TRANSPHOBIE DANS LES MÉDIAS : ÇA SUFFIT ! », sur SOS homophobie (consulté le )

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :

- Le sensationnalisme et le journalisme scientifique (ou http://id.erudit.org/iderudit/58632ac,