Bakar (roi de Karthli)

Bakar Bagration (en géorgien : ბაქარ ბაგრატიონი), né le ou à Kharagaouli et mort le à Moscou, est un monarque du royaume géorgien de Karthli, général de la Perse séfévide et diplomate russe du XVIIIe siècle. Membre de la dynastie des Bagration de Moukhran, il dirige la Karthli comme régent pour son père (1716-1719) sous le titre persan de Chah Navaz Khan III (en persan : شاه نواز خان), puis comme roi en plein titre pendant près d’un an (1723 – 1724) sous le titre turc d’Ibrahim Pacha (en turc : İbrahim Paşa).

| Bakar Chah Navaz Khan III Ibrahim Pacha | ||

| ||

| Titre | ||

|---|---|---|

| Prétendant au trône de Karthli | ||

| – (12 ans, 10 mois et 6 jours) |

||

| Prédécesseur | Vakhtang VI | |

| Successeur | Alexandre (III) Grouzinski | |

| Roi de Karthli | ||

| – (1 an, 1 mois et 2 jours) |

||

| Avec | Vakhtang VI | |

| Prédécesseur | Constantin III | |

| Successeur | Jessé | |

| Qollar-aghassi | ||

| – | ||

| Monarque | Chah Hossein | |

| Prédécesseur | Ahmad Agha | |

| Successeur | Mohammed Ali Khan {en 1724) | |

| Djanichine de Karthli | ||

| – | ||

| Monarque | Vakhtang VI de Karthli | |

| Prédécesseur | Jessé Bagration de Moukhran | |

| Biographie | ||

| Date de naissance | ou |

|

| Date de décès | ||

| Lieu de décès | Moscou (Empire russe) |

|

| Nature du décès | Maladie | |

| Sépulture | Monastère Donskoï | |

| Père | Vakhtang VI de Karthli | |

| Mère | Roussoudan de Circassie | |

| Fratrie | Tamar Vakhoucht |

|

| Conjoint | Anne Sidamoni | |

| Enfants | Alexandre Levan Mariam Elizabeth |

|

| Famille | Bagratides de Moukhran | |

| Religion | Église orthodoxe de Géorgie | |

|

|

||

| ||

|

|

||

|

||

| Rois de Karthli | ||

Né en exil dans une dynastie qui gouverne la Karthli depuis 1658, il est le fils du futur roi Vakhtang VI et est associé aux affaires politiques du royaume dès son jeune âge. Il doit toutefois passer une partie de sa jeunesse de nouveau en exil quand son oncle Jessé règne sous la terreur, de 1714 à 1716. À 16 ans, il est appelé par la Perse séfévide à gouverner la Karthli pendant l’activité politique de son père en Perse jusqu’en 1719, une période durant laquelle il bouleverse la puissante noblesse locale et impose de nombreuses réformes intérieures, avant de devoir laisser le trône à son père à la suite d'une invasion des Lezghiens.

En tant que partisan d’une politique pro-persane pour la Géorgie, le Chah Hossein le nomme commandant de sa garde impériale en 1722, mais son père lui interdit de venir en aide aux Séfévides quand ceux-ci font face à une invasion afghane. Le virement vers la Russie de l’orientation diplomatique de Vakhtang VI mène à une guerre brutale entre les forces persanes du Caucase et la famille royale, qui culmine avec le renversement de Vakhtang VI en 1723 malgré les efforts militaires de Bakar. En juin 1723, il revient au pouvoir à la suite de l’invasion d’une coalition ottomane qui l’installe comme roi à Tiflis. Son règne est toutefois éphémère et le contrôle de facto de la politique karthlienne par l’Empire ottoman le pousse à entrer en rébellion contre son propre gouvernement et à mener une guérilla avec son père.

Sans aide internationale et face à un ennemi puissant, Bakar et le reste de la famille royale s’exilent en Russie en juillet 1724 et fondent une importante colonie géorgienne à Moscou. Bakar entre au service militaire et diplomatique de l’Empire russe et mène une grande partie de la politique impériale en Ciscaucasie. De nombreuses tentatives de le faire remonter sur le trône géorgien échouent en raison du refus de la Russie de lui venir en aide et il devient prétendant au trône à la mort de Vakhtang VI en 1737. À Moscou, il mène une communauté géorgienne qui s’enrichit sous la protection du gouvernement russe et forme avec son frère Vakhoucht un centre culturel qui comprend une grande imprimerie.

Biographie

Jeunesse royale

Bakar Bagration est né le (ou le selon certaines sources) dans l'ancienne dynastie des Bagrations, qui dirige les États géorgiens depuis le IXe siècle[1]. Il est le premier enfant de Vakhtang Bagration, un petit-fils du roi Vakhtang V de Karthli (r. 1659 – 1676), et de Roussoudan de Circassie, une princesse de Ciscaucasie, mais a un demi-frère aîné, Vakhoucht, fils illégitime de Vakhtang[1]. Bakar est né dans la citadelle de Kharagaouli au royaume d'Iméréthie, où son père est en exil depuis l'expulsion de son oncle Georges XI du trône de Karthli par Héraclius Ier[2].

En 1703, la famille royale retourne à Tiflis, la capitale de Karthli, quand Vakhtang est nommé régent du royaume par la Perse à la place du restauré Georges XI, alors en campagne en Afghanistan[1]. Bakar et Vakhoucht reçoivent une éducation royale par les diacres orthodoxes Jessé et Georges Garsevanichvili, tandis que Vakhtang interdit tout contact entre ses fils et les nombreux missionnaires catholiques qui opèrent alors en Géorgie sous sa protection[3].

En 1712, Vakhtang est convoqué à Ispahan auprès de la cour du Chah Hossein afin de recevoir le titre de vali et établit la princesse Roussoudan et leurs enfants à Gori, prévoyant un long départ et craignant pour le sort de sa famille dans la capitale[4] : en effet, Vakhtang, qui refuse de se convertir à l'islam, est contraint de rester en Perse jusqu'en 1719.

Débuts politiques

Malgré son jeune âge, Bakar s'implique rapidement dans les affaires diplomatiques de la Karthli. Ainsi, à l'âge de 13 ans, il mène avec le catholicos Domentios IV la politique de Tiflis envers l'Iméréthie voisine, alors en pleine guerre civile, et apporte son soutien aux princes Zourab Abachidzé et Mamia III de Gourie dans leur combat contre le roi Georges VII d'Iméréthie[5]. En automne, Bakar accueille Abachidzé en Karthli et lui offre une escorte militaire pour l'aider à regagner ses domaines de Ratcha[6]. À l'hiver 1712-1713, il rencontre Mamia de Gourie à Tskhinvali et le conduit vers Gori avec de grands honneurs afin de lui offrir un passage sûr vers sa principauté de la Mer Noire[6].

Le soutien offert par Bakar est bientôt rejeté par Simon Bagration, son oncle et administrateur du royaume depuis le départ de Vakhtang, qui se retourne contre Mamia de Gourie, offre l'exil à Georges VII d'Iméréthie quand celui-ci est renversé par Mamia en 1713 et l'aide à reprendre le pouvoir quelques mois plus tard[7].

En mars 1714, Ispahan nomme roi de Karthli un frère musulman de Vakhtang et général en Perse, Jessé Bagration. À son arrivée en Géorgie en octobre, Roussoudan, Bakar et les autres membres de la famille royale quittent rapidement Gori pour échapper à ce qui se révèle être un règne de terreur anti-chrétien imposé par Jessé, qui néanmoins autorise le catholicos Domentios IV à rester en Karthli et cohabiter avec le nouveau régime[8]. La famille se réfugie en Ratcha auprès de Zourab Abachidzé[9], tandis que Jessé envoie un émissaire persan à sa recherche. Cet émissaire, obéissant aux ordres de la Perse, feint de ne pas trouver la famille de Vakhtang : malgré le statut pro-persan de Jessé, Ispahan préfère préserver une situation chaotique en Géorgie plutôt que d'accroître le pouvoir du nouveau roi[8].

Vers la fin de 1714, Bakar, ses frères et leur mère se retrouvent à la cour de Georges VII d'Iméréthie[10]. À cette nouvelle, Jessé tente de négocier leur capture et offre au roi imère le retour de son épouse Rodam (alors en exil à Tiflis) en échange des fugitifs[10]. Georges VII, dans une manœuvre diplomatique, assure le retour de Rodam mais continue à protéger la famille exilée[10].

En Karthli, Jessé devient largement impopulaire[11] et de nombreux nobles s'unissent pour commencer une guerre civile, accusant le roi d'usurpation[12]. Le Chah Hossein l'abandonne de même et, au lieu de lui offrir une aide militaire, il ne cesse de lui envoyer des trésors pour préserver son allégeance[13]. Finalement, après de nombreuses demandes de la noblesse karthlienne[11], Ispahan s'accorde à renverser Jessé.

Politique intérieure

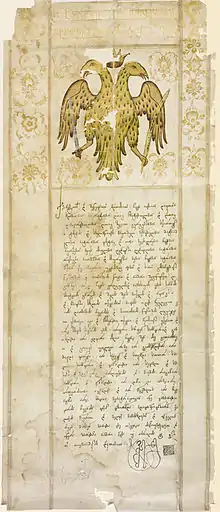

Le , Vakhtang, toujours à Ispahan, accepte de se convertir à l'islam et est reconnu comme roi de Karthli sous le nom de Vakhtang VI. Toutefois, en tant que généralissime des forces armées de la Perse[14] et gouverneur de Tabriz[15], il est obligé de rester auprès du Chah Hossein, qui renverse néanmoins Jessé de Karthli et décide de faire du jeune Bakar un djanichine (« lieutenant ») du royaume[14]. Tiflis alors ravagé par une épidémie de peste bubonique[16], Bakar débarque à Mtskheta[17] le 17 septembre[1]. Le , il est officiellement intronisé par la Perse lors d'une cérémonie à Kodjori[18], en banlieue de Tiflis, durant laquelle il se convertit à l'islam, prend le titre de Chah Navaz Khan III, reçoit de l'ambassadeur perse une couronne, un insigne d'or et une robe d'honneur. Il lui est également offert la distinction de commandant-en-chef et gouverneur général d'Azerbaïdjan[1].

La première tâche de Bakar est de capturer Jessé, qui se réfugie d'abord dans les forêts de Géorgie orientale, avant de bénéficier de la protection de David II de Kakhétie quand il est poursuivi par une mission militaire persane[16]. Bakar utilise ses relations avec Ispahan pour le capturer : il informe Vakhtang VI de la situation et celui-ci demande l'intervention de Chah Hossein, qui envoie une ambassade auprès de David II, l'obligeant à s'accorder avec Tiflis[16]. Bakar fait alors arrêter son oncle et lui assigne pour prison un palais dans la capitale[16]. Peu de temps plus tard, il fait également arrêter le général Louarsab, bras droit de Jessé pendant son règne de terreur, et l'offre comme prisonnier à sa mère, la reine Roussoudan[16].

Bakar se montre un allié fidèle de la Perse, incitant l'Empire séfévide à ne pas hâter le retour de Vakhtang[19]. Toutefois, père et fils sont en communication constante et Bakar reçoit ses ordres de son père à de nombreuses reprises. Ainsi, il fait campagne contre certains grands nobles considérés comme déloyaux. Héraclius de Moukhran est arrêté et aveuglé, tandis que sa principauté est léguée à son neveu Léon[16]. Papouna Diasamidzé est étranglé dans son sommeil[16]. De nombreux nobles sont exécutés ou envoyés en exil[16]. En 1717, Bakar limoge le duc Datouna de Ksani, qui sert alors comme ministre du Palais, et le remplace par Edichère Tsitsichvili[20]. Datouna se révolte alors dans ses domaines et le djanichine envoie son frère Vakhoucht envahir le Ksani[21]. Datouna meurt durant le conflit[21] et son fils Chanché se réfugie en Perse, où Vakhtang VI convainc Chah Hossein de le capturer et de le renvoyer à Bakar, qui l'emprisonne à Tiflis[20].

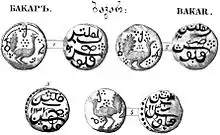

Bakar poursuit la politique culturelle de son père, interrompue par Jessé, et devient mécène de la maison d'imprimerie de Mikheïl Stephanechvili[22]. Sous sa protection, la courte renaissance géorgienne voit la publication de nombreux textes religieux, dont les Psaumes de David, un Livre de prières, et une seconde édition du Livre d'heures en géorgien[22]. Une certaine indépendance et une stabilité économique autorisent Bakar à faire frapper la première monnaie géorgienne depuis le XIIIe siècle[23].

Problèmes extérieurs

Malgré la main-forte de Bakar et de ses alliés persans, le prince voit de nombreux problèmes se former aux portes de la Karthli, partiellement encouragés par les partisans de Jessé[19]. Notamment en Kakhétie, le roi David II accuse son vizir Qiassa d'espionnage pour Tiflis et le fait emprisonner à Pankissi, avant qu'une mission karthlienne le libère[24]. L'établissement de Qiassa à Tiflis et l'offrande par Bakar d'un palais au ministre déchu ne font qu'envenimer les relations entre les deux royaumes géorgiens, une tension qui rend inquiets les ambassadeurs persans[24]. Seul le retour de Vakhtang VI sur son trône parvient à restaurer le calme entre Tiflis et Telavi[24].

Àl'été 1717, une armée de 7 000 Lezghiens de Djaro-Belokani traverse la Kakhétie et ravage la ville de Bolnissi et les villages de la vallée de Ktsia[20]. Bakar envoie son oncle Simon avec 300 cavaliers à sa poursuite, mais ceux-ci, malgré leur plus grande valeur militaire, sont vaincus lors de la bataille de Nazara et sont poursuivis jusqu'à Marneouli[20]. Les incursions lezghiennes deviennent routine et ne s'atténuent que pendant la chaleur de l'été[20]. Quand les Lezghiens commencent à sortir de la Karthli et à s'en prendre aux territoires iraniens, Ispahan décide de renvoyer Vakhtang VI en Géorgie pour les vaincre[19].

En août 1719[20], Vakhtang VI retourne en Karthli. Bakar l'accueille avec une procession militaire, noble et religieuse, accompagné du catholicos Domentios IV, à la ville frontalière de Loré. L'historien Sekhnia Tchkheïdzé, témoin des événements, raconte l'embrassade chaleureuse entre père et fils et leur retour à Tiflis, ainsi que le couronnement de Vakhtang VI à Mtskheta[25].

Sous Vakhtang VI

Sous le règne de Vakhtang VI, Bakar devient un proche adjoint de son père. En 1720 (ou 1719 selon Nikoloz Berdzenichvili[21]), le roi envoie Bakar et Vakhoucht pour faire face au duc Chanché de Ksani, qui venait de s'échapper de sa prison de Tiflis[21]. Lors de la campagne, Bakar prend en charge le front oriental[21] et inflige une défaite à Chanché, qui se fortifie à Tchourta avant d'être finalement vaincu quand le roi fait appel à des troupes de Ratcha[26]. Le duc se rend devant Bakar, qui l'emprisonne en Iméréthie[Notes 1] - [26].

Bientôt, Vakhtang entreprend un vaste changement de sa politique extérieure quand Ispahan refuse de lui venir en aide contre les Lezghiens[27]. La Russie impériale est alors aux portes du Caucase, se préparant pour une expansion vers le sud, tandis que l'Afghanistan envahit la Perse, affaiblissant sérieusement la puissance séfévide et tuant Rostom Khan, frère de Vakhtang et chef des forces armées persanes, lors de la bataille de Gulnabad du [28]. En quelques jours, les Afghans assiègent Ispahan et Chah Hossein, désespéré, réclame le secours de la Karthli et nomme Bakar qollar-aghassi, ou commandant de la garde impériale[Notes 2], pour remplacer Rostom Khan[28].

Dans sa nouvelle position, Bakar, qui sera plus tard décrit par Vakhoucht comme un « homme de grand esprit et ami des Persans », rassemble une armée de 3 000 à 4 000 Géorgiens et marche vers Ispahan[29]. Cette nouvelle instaure la crainte chez les Afghans, les Géorgiens ayant alors la réputation de soldats agiles et féroces, et l'émir Mahmoud Hotaki doit faire face à une mutinerie au sein de ses rangs[30]. Ange de Gardane, ambassadeur français en Perse, raconte alors[31] :

« Certains affirment que le prince de Géorgie [Vakhtang VI] envoie son fils [Bakar] ici à la tête de 12 000 Géorgiens. C'est, mon seigneur, la vraie façon de rétablir les affaires de ce royaume et d'obliger Mahmoud à se retirer, sinon il court de grands risques contre les troupes géorgiennes. »

Au mois de mai[30], Bakar atteint le Syunik[29], mais la politique de son père change ses plans. À Tiflis, les émissaires persans témoignent de l'arrivée de représentants russes[32], tandis que l'empereur Pierre le Grand se prépare à entrer en guerre contre l'Iran. Vakhtang VI envoie rapidement la reine Roussoudan et Anne Sidamoni, l'épouse de Bakar, retrouver le prince pour réclamer son retour en Géorgie[29]. Ispahan reste assiégé[Notes 3] et la Russie déclare la guerre contre la Perse affaiblie en juillet.

Bakar et le conseiller royal Soulkan-Saba Orbeliani s'opposent radicalement à l'alliance russo-géorgienne, craignant les ambitions impérialistes de Pierre le Grand[27], mais celui-ci prend Derbent en août et convoque Vakhtang VI à Gandja pour sécuriser la région en préparation de la marche vers le sud des armées russes. Vakhtang et Bakar partent ensemble[33] vers Gandja le 20 août[34], y débarquent en septembre[35] et commencent à expulser les Lezghiens de la région, tout en unissant les communautés chrétiennes du Chirvan et du Karabakh. Père et fils y restent pendant trois mois, avant d'apprendre le départ soudain des troupes russes[36]. Pendant leur séjour à Gandja, Ispahan tombe aux mains des Afghans le 23 octobre et les Géorgiens envoient l'ambassadeur Sekhnia Tchkheïdzé auprès de Tahmasp al-Safawi, fils du Chah Hossein, en fuite à Qazvin[37]. En novembre, Tahmasp envoie des présents à Vakhtang et réclame l'aide militaire de Bakar mais, en raison du refus du roi, tous deux retournent en Géorgie[37]. Le , ils sont de retour à Tiflis[38] - [Notes 4].

Guerre pour Tiflis

En décembre, Tahmasp al-Safawi, qui gouverne les domaines séfévides pendant que Chah Hossein est emprisonné par les Afghans, impose un ultimatum à la famille royale géorgienne : il exige de Vakhtang VI qu'il réunisse les chefs tribaux d'Azerbaïdjan pour reprendre le Chirvan des mains des Russes, et de Bakar, qui porte toujours le titre de qollar-aghassi, de marcher vers Ispahan « avec autant de troupes géorgiennes que possible »[39]. Vakhtang refuse de mettre en question sa nouvelle alliance fragile avec Saint-Pétersbourg et Tahmasp ordonne à son vassal Constantin II de Kakhétie d'attaquer la Karthli. Avant la fin de 1722, Constantin atteint Lilo[36], un village proche de Tiflis, et en représailles, Bakar et son oncle Jessé[Notes 5] réunissent des troupes à Mtskheta[40] et ravagent la province kakhétienne de Sagouramo[41].

En Kakhétie, les armées de Bakar et Jessé sont renforcées par celles du prince Teïmouraz Bagration, un demi-frère anti-persan de Constantin, et les trois retournent ensemble à Tiflis, où Teïmouraz fait allégeance à Vakhtang VI[36]. En janvier 1723, Tahmasp al-Safawi déclare qu'il dépose Vakhtang VI et reconnaît Constantin II comme seul gouverneur de Géorgie, tout en ordonnant à la garnison persane stationnée à Tiflis[Notes 6] de tirer sur le palais royal[42]. Constantin arrive concomittament aux portes de la capitale, commençant une bataille de cinq mois au sein de la ville.

En tête des forces royales, Bakar dirige une armée renforcée par une coalition de Géorgie occidentale (Alexandre V d'Iméréthie, Chochita de Ratcha et Simon Abachidzé[Notes 7]), tandis que Constantin II a derrière lui des troupes musulmanes de Gandja et Erevan et des milices lezghiennes[42]. Dans les premiers jours de la bataille, les combats ont lieu dans le Quartier de la Falaise[Notes 8], qui change de mains à de nombreuses reprises jusqu'à sa capture décisive par Bakar[42]. Constantin II s'établit fortement sur Avlabari, une colline à quelques kilomètres du centre de Tiflis[42].

.jpg.webp)

Malgré les victoires de Bakar à Tiflis, les envahisseurs ravagent le reste du royaume. Le gouverneur de Gandja envoie ses troupes en Arménie géorgienne, obligeant Vakhoucht à quitter son frère pour défendre la province agricole[43]. Une fois la région sécurisée, Vakhoucht capture Mtskheta, qui sert de base à Constantin II, capture des chefs militaires et autorise Bakar à reprendre le mont Tabori, un lieu stratégique, durant la nuit[43]. Les défaites successives de Constantin II l'obligent à rassembler les mercenaires montagnards et lezghiens de son armée en vue d'une dernière tentative de prendre la capitale, mais Bakar lui inflige une défaite sanglante au bord du Mtkvari à l'aide de renforts imères[43]. Constantin prend la fuite et Bakar est empêché de partir après lui par ses conseillers en raison du délabrement de ses troupes[43].

Guérilla royale

.jpg.webp)

Constantin échappe pendant plusieurs jours à de nombreuses tentatives de capture lancées par Bakar. Le , il est de retour aux portes de Tiflis, cette fois-ci avec près de 7 000 mercenaires lezghiens, tandis que les forces de Vakhtang VI sont affaiblies[44]. Le 8 mai, la famille royale quitte la capitale et Constantin II ravage la ville, brûlant de nombreuses églises et pillant les quartiers résidentiels[45]. Vakhtang et Bakar partent d'abord pour Mtskheta, avant de se séparer : le roi va à Gori, tandis que Bakar se rend chez son beau-père, le duc Georges d'Aragvi, à Doucheti pour demander, en vain, son aide militaire[45].

Après avoir rejoint leur père à Gori[45], Bakar et Vakhoucht font campagne en Satsitsiano (au centre de la Karthli), mais doivent battre en retraite quand ils sont vaincus à nouveau par Constantin II[46]. Vakhtang demande l'intervention des forces russes, alors en pleine guerre au bord de la Mer Caspienne, mais ne recevant pas de réponse, il se tourne vers la troisième puissance géopolitique régionale : l'Empire ottoman. Dans la première semaine du mois de juin 1723, Bakar et Jessé rencontrent le sérasker turc Ibrahim au village de Poka pour négocier la reprise de Tiflis[47]. Les pourparlers échouent une première fois quand il se révèle que les Turcs sont aussi en relation avec Constantin, mais Bakar est contraint de revenir à la table des négociations lorsqu'une dernière supplique à la Russie reste sans réponse[47].

Le 12 juin[Notes 9], une force ottomane considérable, soutenue par des troupes géorgiennes sous le commandement d'un frère de Bakar[Notes 10] - [47], prend facilement Tiflis[48]. Le même jour, Vakhtang, Bakar et Simon Abachidzé débarquent dans la capitale[49].

Bakar au pouvoir

À la prise de Tiflis, les Turcs trahissent la famille royale et emprisonnent non seulement Constantin de Kakhétie, mais aussi Bakar et Jessé et réclament un paiement en échange du trône[46]. Constantin propose au sérkasier Ibrahim « 300 bourses » et les villes de Gandja et d'Erevan pour l'Empire ottoman[47], mais Vakhtang achète la liberté de son fils avec douze mules portant de l'or, de l'argent et de la bijouterie[50]. Le 13 juin, Bakar est placé sur le trône de Karthli sous le nouveau nom d'Ibrahim Pacha[Notes 11] - [49]. Un conseil des pachas Köprülü Abdullah d'Erzurum et Ishaq Djaqeli d'Akhaltsikhé et le gouverneur de Kars donne à Bakar « l'administration de toute la Géorgie »[Notes 12] - [51], tandis que Vakhtang reste reconnu comme roi par la grande noblesse et conserve une forte influence sur les décisions de son fils, tout en résidant à Tskhinvali jusqu'à son exil éventuel[52].

Bakar, qui est obligé de porter des vêtements turcs dans son palais[51], consolide rapidement son pouvoir : Constantin est emprisonné le jour de son ascension et il fait exécuter la garnison persane de Tiflis par les janissaires ottomans[50]. Toutefois, il est contraint d'accepter de payer un tribut annuel de 4 000 piastres à Constantinople[47] et le sérkasier Ibrahim impose un règne de terreur sur la population chrétienne de la capitale[53] avec ses 40 000 soldats[51]. Voyant la division entre nobles au sein de la Karthli, les Ottomans obligent Bakar à utiliser des moyens sanglants pour assurer son contrôle ; de nombreux nobles sont ainsi exécutés, dont son beau-père Georges d'Aragvi, qui est décapité[50] lors d'une chasse avec Bakar[54]. Ishaq Djaqeli, le pacha d'Akhaltsikhé, oblige Bakar à lui fournir des troupes pour sa conquête de Gandja, en échange de quoi il règle un conflit entre la couronne et la famille nobiliaire Tchkheïdzé[55]. Vakhtang, de son côté, est forcé de mettre un terme à la rébellion anti-turque de Chanché de Ksani en utilisant des mercenaires lezghiens[Notes 13], qui se rebellent à leur tour et dévastent la Karthli[56].

En septembre 1723, Bakar regrette son alliance avec Constantinople et entre en négociation avec son ennemi Constantin II[53]. Il le libère pour le prix de 200 bourses[57] et le laisse reprendre son trône à Telavi lors d'un processus secret qui est officiellement présenté comme l'évasion de Constantin de sa prison de Tiflis. Quand Constantin massacre une garnison turque ravageant la Kakhétie vers la fin de 1723, Constantinople envahit son royaume, le forçant à se réfugier en forêt, et nomme Jessé gouverneur de la région, tout en annexant les provinces de Bortchalo et Qazakh aux domaines de Bakar[51]. En janvier 1724, Constantin envoie son frère Teïmouraz négocier secrètement avec Bakar à Tiflis et quelques jours plus tard, les deux rois se rencontrent à Mtskheta, formant dès lors une alliance anti-ottomane[54].

Roi déchu

Bakar et Constantin espèrent pouvoir entraîner les puissances voisines dans leur entreprise de libération de la Géorgie des Ottomans. Leur alliance prévoit le soutien de Tahmasp al-Safawi[58] et de Pierre le Grand[59], mais sans succès : les Séfévides doivent eux-mêmes continuer à combattre les Afghans, tandis que la Russie n'a aucun projet d'entrer en guerre avec la Turquie ottomane[48]. Le Traité de Constantinople du entre les Ottomans et la Russie confirme l'abandon de la Géorgie aux mains des Turcs[48]. Mais le départ du sérakiser Ibrahim en septembre 1723 donne aussi de l'espoir à Bakar quand l'imposante légion de 40 000 soldats turcs est réduite à une garnison de 4 000 à 5 000 hommes, tandis que Bakar engage ses fidèles du Karabakh et de Gandja à le protéger[60].

Au printemps 1724, Bakar quitte Tiflis et lance une guérilla anti-turque[48] avec Constantin et Teïmouraz[49]. Vakhtang VI, quant à lui, tente de négocier avec les autorités ottomanes et offre de capturer son propre fils en échange du trône[48], mais le massacre de 500 Ottomans par Bakar[48] à Poka[61] pousse les occupants à déposer le prince. Bakar est bientôt renforcé par Chanché de Ksani[48] et tous deux reprennent Moukhrani en expulsant les Lezghiens qui ravagent alors la province[61]. Bakar rejoint son père à Ali, avant de marcher sur Mtskheta, où les forces de Jessé et de Constantin II se retrouvent pour former une armée géorgienne et reprendre Tiflis[61]. Toutefois, leur plan échoue quand Jessé abandonne le siège de la capitale après avoir été corrompu par les Turcs[61], qui le nomment roi de Karthli[48] et obligent Vakhtang, Bakar et Constantin à se replier vers Gori[61].

Jessé, maintenant à la tête des forces turques, attaque Bakar au village de Goristavi et le prince, vaincu, prend refuge à Ateni, tandis que les Ottomans font la conquête de la province de Sabaratiano[61]. Quand Jessé part à sa poursuite, Bakar se réfugie dans les montagnes du Caucase et les Turcs ravagent les provinces de Moukhran et de Samilakhoro, brûlent Tskhinvali puis rentrent à Tiflis[61].

Dans des circonstances peu claires, Bakar parvient à se rétablir éphémèrement dans sa capitale, d'où il entre en communication avec des ambassadeurs russes qui offrent à la famille royale l'exil en Russie. Dans une lettre aux ambassadeurs, Bakar accepte cette offre[62] :

« Nous avons compris ce que nous a dit votre envoyé ; il est venu chez vous un exprès du grand Empereur ; puisque vous êtes dévoués à ce monarque, ainsi qu'à moi, vous devez savoir quels bons traitements et services conviennent à son égard. »

En juin 1724, Bakar quitte Tiflis une dernière fois[63]. Il rejoint Vakhtang VI et sa famille à Tskhinvali[52], d'où ils partent ensemble en Ratcha[64], avec une suite de 1 200[48] - [65] à 1 400 Géorgiens[64]. Refusant de se soumettre à Constantin, les ducs d'Aragvi et de Ksani demandent une dernière fois à Vakhtang de laisser Bakar en arrière pour diriger la résistance géorgienne[66] - [Notes 14]. Le 15 juillet[1], la famille royale et la suite franchissent la frontière russe et entre en exil. Bakar ne reviendra plus jamais en Géorgie.

Vers Moscou

Bakar et son épouse Anne[67] ont une suite personnelle de 254 serviteurs et petits nobles qui les accompagnent durant le voyage[68]. Les exilés s'arrêtent en premier lieu à Digor, le chef-lieu des tribus ossètes, où ils sont accueillis par les beaux-frères de Vakhtang VI, qui gouvernent alors les provinces circassiennes[69]. En Circassie, ils sont escortés par l'armée russe jusqu'à la citadelle de Solakh, construite par Pierre le Grand, où les Géorgiens demeurent pendant plusieurs semaines à partir du [69]. Ils quittent la citadelle en octobre et atteignent Astrakhan le 8 novembre pour y passer l'hiver rigoureux de la région[69]. Au début de 1725, Pierre le Grand convoque la famille royale à Saint-Pétersbourg, mais Vakhtang et Bakar apprennent la mort de l'empereur quand ils arrivent à Tsaritsine le 13 février[70]. Deux jours plus tard[71], la troupe géorgienne se met en route vers sa destination finale, Moscou[70].

Arrivée à Moscou le 10 mars, la famille royale est accueillie par la princesse Daredjan Bagration, une cousine du roi déchu en exil en Russie depuis 1684[70]. Son entrée dans la ville impériale est largement décrite par les historiens russes contemporains : du Monastère Danilov aux frontières de la ville, deux carrosses transportent la famille royale, Bakar et son oncle Simon se trouvant dans la seconde voiture ; les Géorgiens empruntent le Pont de Pierre et la Porte Voskresenski, avant d'arriver finalement dans leurs domaines sur la rue Nikolskaïa, une avenue en plein centre de Moscou qui devient un centre de culture géorgienne pendant des décennies[71].

Pierre le Grand avait prévu à l'origine d'utiliser la nouvelle et nombreuse communauté géorgienne en vue d'une politique agressive dans le Caucase[72]. Mais l'ascension soudaine de Catherine Ire change la politique extérieure de l'empire russe et les nouveaux gouvernements de Catherine (1725-1727), Pierre II (1727-1730) et Anne (1730-1740) décident d'enrichir la famille royale géorgienne et de l'établir solidement au sein de la société russe[72]. L'impératrice Anne fait de Bakar un lieutenant-général de l'artillerie russe, une position qu'il préserve sous le règne d'Elizabeth[72]. Il est également fait chevalier de l'ordre de Saint-Alexandre Nevski le et de l'ordre de Saint-André le [1].

Les yeux vers le sud

Au début de leur exil, Vakhtang et Bakar tentent de convaincre l'empereur Pierre II de les aider à retourner en Géorgie avec une armée russe pour reprendre possession du pays. Mais le gouvernement russe reste indisposé à lancer des troupes dans une aventure militaire en marge des buts stratégiques russes et Pierre II écrit à Vakhtang d'attendre « un signe divin »[73]. En réalité, la maîtrise russe du littoral de la Mer Caspienne acquise lors du conflit de 1722-1723 reste fragile et Pierre ne veut pas qu'une invasion remette en cause son alliance avec la Perse. Cette politique se traduit également par le refus russe d'intervenir en faveur d'Alexandre V d'Iméréthie contre les Ottomans. En 1734, Bakar et le comte Andreï Osterman, ministre des Affaires étrangères de Russie, soutiennent un plan de venir en aide au roi Teïmouraz II de Kakhétie contre la Perse[74] ; une lettre de Bakar à l'impératrice Anne demande d'envoyer de l'aide en Géorgie « avec de la poudre, du plomb et de l'argent », mais Saint-Pétersbourg refuse[75].

Le [76], Anne signe un décret autorisant Vakhtang et Bakar à se diriger vers la Géorgie, mais ceux-ci arrivent à Astrakhan le 26 septembre sans soutien russe[77]. Le 10 octobre, ils sont à Derbent[78] et participent aux négociations d'un accord frontalier entre la Russie et la Perse, après avoir mené une attaque rapide mais vaine sur Chamakhi[76]. Saint-Pétersbourg attend alors de voir les résultats de la campagne des Géorgiens en Daghestan avant de décider du sort de la Karthli[76], mais après une défaite à Chamakhi face à Nadir Chah, les Russes entrent en négociation avec celui-ci. Le , le Traité de Gandja est signé entre la Russie et la Perse, reconnaissant la suzeraineté persane sur la Transcaucasie[77].

Le Traité de Gandja reconnaît de même Vakhtang VI comme roi légitime de Karthli, mais Nadir Chah ne décide de le replacer sur le trône qu'après une entrevue[79]. Vakhtang reste à Astrakhan, refusant de voyager en Perse, tandis que Bakar, en tant que lieutenant-général russe, n'a pas le droit de participer à une visite diplomatique sans l'accord de l'impératrice. Père et fils s'opposent largement sur le sujet, mais Vakhtang ne change pas sa position, ne souhaitant pas redevenir un vassal persan[80]. En 1736, Bakar retourne à Moscou et laisse son père à Astrakhan[80].

La noblesse géorgienne continue à demander à Vakhtang de laisser Bakar prendre le trône géorgien sous la protection de la Russie et de la Perse pour mener une coalition anti-turque, mais Vakhtang refuse[81]. En 1736, Chanché de Ksani envoie une lettre à l'ancien roi, lui demandant d'autoriser le retour de Bakar et de « ne pas abandonner le pays entièrement »[73]. En 1737, Chanché s'exile en Russie à son tour et demande au gouvernement russe le droit de retourner avec Bakar et une armée russe en Géorgie mais ses demandes sont rejetées[82]. Vakhtang VI meurt le à Astrakhan[80].

Dernières années

À la mort de son père, Bakar devient prétendant au trône de Karthli[83]. Le cartographe français Jean-François Delisle le décrit en 1738 comme mepe (« roi » en géorgien) et il est nommé de même dans les sources russes contemporaines, mais rien n’indique que le gouvernement russe reconnaît le prince comme monarque légitime de Géorgie. Bakar se retrouve néanmoins près de son but de reprendre la couronne géorgienne en 1741, quand Nadir Chah envahit le Daghestan[84].

Saint-Pétersbourg reste officiellement neutre, mais craint le débarquement de plus de 100 000 hommes de troupes persanes aux frontières de l’empire et amasse des troupes à Kizliar[85]. Bakar est envoyé par le gouvernement russe pour négocier avec les Lezghiens, qui demandent alors l’aide de la Russie contre la Perse, et arrive à Astrakhan[85]. Bakar forme une alliance russo-lezghienne : la protection militaire russe est accordée en échange de la participation de 60 000 Lezghiens au soutien des intérêts de la Russie dans le Caucase[85]. Cet accord, suivi par une série de défaites persanes, oblige à Nadir Chah à se replier vers la Géorgie[85].

En 1742[86], Bakar, qui est resté à Astrakhan, rencontre une délégation géorgienne menée par Badzim Amilakhvari, cousin de Guivi Amilakhvari, le gouverneur persan de Géorgie[87]. Guivi a alors l’intention de se révolter contre Nadir Chah, à condition du retour de Bakar[88]. La même année, Amilakhvari se révolte contre la Perse, mais est rapidement vaincu quand la Russie refuse de lui venir en aide. En 1744, Nadir Chah proclame Tamar II, sœur de Bakar, reine de Karthli afin de légitimer son contrôle sur la Géorgie, et la Russie ordonne à Bakar de rentrer[89] à Saint-Pétersbourg[87], où il présente un rapport avant de retourner à Moscou[90].

Bakar et sa famille sont largement opposés au pouvoir de Teïmouraz II, époux de Tamar II et installé par la Perse pour gouverner la Géorgie orientale[91]. En 1744, Guivi Amilakhvari lance un dernier appel pour le retour du prince, avant de se tourner vers les Ottomans quand le prince le laisse sans réponse[92]. En 1747, Abdoullah Beg, un cousin de Bakar, est choisi comme candidat au trône de l’opposition anti-persane géorgienne, ce qui met un terme aux prétentions politiques de Bakar[91].

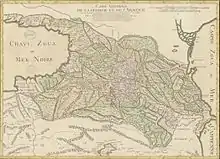

Sous la direction de Bakar, la colonie géorgienne de Moscou devient un centre influent de la culture géorgienne[93]. L’impératrice Elizabeth lui offre le village de Voskresenskoi, proche de Moscou, où il établit avec son frère Vakhoucht une imprimerie d'où rayonnent les progrès culturels géorgiens durant le XVIIIe siècle[94]. Avec l'aide financière de Bakar, l’imprimerie publie une dizaine d’ouvrages[95], dont la première Bible géorgienne en 1742-1743[96], connue comme la « Bible de Bakar ». Après la mort de Bakar, l’imprimerie sera transférée à Moscou[97]. En 1737, il collabore avec le cartographe français Joseph-Nicolas Delisle pour faire traduire les cartes de la Géorgie dessinées par Vakhoucht[98]. Mécène de l’Église orthodoxe, Bakar fait donation d’un cristal à l’Église Saint-Nicolas-des-Tisserands de Moscou[99].

Dans les années 1740, deux de ses fils, Dimitri et Etienne, meurent lors de leur service comme diplomates aux Provinces-Unies respectivement en 1744 et 1745[1]. Bakar Bagration meurt de maladie le , à Moscou[100]. Il est enterré au Monastère Donskoï[1].

Famille

Bakar Bagration de Moukhran épouse la noble Anne Sidamoni (1706-1779), fille du duc Georges d'Aragvi et d'une princesse de la Maison Qaplanichvili-Orbeliani. Celle-ci n'a que 18 ans quand la famille royale s'exile en Russie en 1724 et elle devient une figure de premier plan de la société noble de Moscou, jusqu'à sa mort le . Les descendants de Bakar prennent le nom russe de Grouzinski (« de Géorgie ») Le couple donne naissance à quatre fils et une fille[1] :

- Alexandre Bakarovitch Grouzinski (mort en 1779), prétendant au trône géorgien contre Héraclius II ;

- Dimitri Bakarovitch Grouzinski (1727-1745), diplomate russe ;

- Stéphane Bakarovitch Grouzinski (1729-1744), diplomate russe ;

- Leon Bakarovitch Grouzinski (1739-1763), militaire russe ;

- Elisaveta Bakarovna Grouzinskaïa, épouse du Prince Nikolaï Ivanovitch Odoïevski.

Les descendants de Bakar comptent de nombreuses figures importantes dans la classe politique de la Russie impériale, dont Gueorgui Grouzinski (1762-1852), qui organise une milice pour s'opposer à l'invasion de la Russie par Napoléon Ier, Nikolaï Galitzine (1794-1866), un mécène de Ludwig van Beethoven, Tatiana Potemkina (1797-1869), qui finance la reconstruction de la Laure de Sviatohirsk, Serge Troubetzkoï (1790-1860), organisateur de l'insurrection décabriste et le peintre Piotr Grouzinski (1837-1892).

Bibliographie

- (en) Donald Rayfield, Edge of Empires, a History of Georgia, Londres, Reaktion Books, , 482 p. (ISBN 978-1-78023-070-2, lire en ligne)

- (ka) Nikoloz Berdzenichvili, Საქართველოს ისტორიის საკითხები [Questions sur l'histoire de la Géorgie], vol. 2, Tbilissi, Metsniereba,

- (ka) Nikoloz Berdzenichvili, Საქართველოს ისტორიის საკითხები [Questions sur l'histoire de la Géorgie], vol. 4, Tbilissi, Metsniereba,

- (en) David Marshall Lang, The Last Years of the Georgian Monarchy, New York, Columbia University Press,

- Marie-Félicité Brosset, Histoire moderne de la Géorgie, Saint-Pétersbourg, Imprimerie de l'Académie impériale des sciences, , 668 p.

- Kalistrat Salia, Histoire de la nation géorgienne, Paris, Nino Salia, , 551 p.

- (en) W.E.D. Allen, A History of the Georgian People, Londres, Routledge & Kegan Paul,

- (ka) Roïn Metreveli et al., Ქართული დიპლომატიის ისტორიის ნარკვევები [Recherches sur l'histoire diplomatique géorgienne], Tbilissi, Université d'Etat de Tbilissi Ivané Djavakhichvili, , 549 p. (ISBN 5-511-00896-6).

- Raphaël Isarloff, Histoire de Géorgie, Paris, Librairie de Charles Noblet, , 112 p.

- (ka) Nodar Assatiani, Საქართველოს ისტორია, Tbilissi, Sakartvelos Matsne, , 392 p.

- (en) Lord Brougham et al., The Penny Cyclopaedia of the Society for the Diffusion of Useful Knowledge, vol. 25, Londres, Charles Knight & Co., , 506 p. (lire en ligne)

- Académie impériale des sciences de Saint-Pétersbourg, Bulletin scientifique, vol. 4, Saint-Pétersbourg, Imprimerie de l'Académie impériale des sciences, , 383 p. (lire en ligne)

- (ka) Nodar Chochitachvili, Საქართველოს ილუსტრირებული ისტორია [L'histoire illustrieuse de la Géorgie], t. 5 : ვახტანგ VI [Vakhtang VI], Tbilissi, პალიტრა L, (ISBN 978-9941-21-754-8)

- (ka) Mariam Lordkipanidzé, Otar Japaridzé, D. Mouskhelichvili et Roïn Metreveli, Საქართველოს ისტორია ოთხ ტომად [Histoire de la Géorgie en quatre tomes], t. 3 : საქართველოს ისტორია XIII საუკუნიდან XIX საუკუნემდე [Du XIIIe au XIXe siècle], Tbilissi, პალიტრა L, (ISBN 978-9941-19-586-0).

Notes et références

Notes

- Chanché s'échappe de prison et se révolte à nouveau quelque temps plus tard. Malgré cela, il devient un proche allié de Vakhtang dans les années qui suivent quand Tiflis se retrouve à la merci des Ottomans et des Persans.

- Cette position est traditionnellement occupée par un Géorgien depuis le XVIe siècle.

- Mahmoud Hotaki capture la capitale persane en octobre 1722, menant à la chute de l'Empire séfévide.

- W.E.D. Allen suppose que Bakar est déjà de retour en septembre, une théorie peu probable considérant l'ambassade persane auprès de Bakar à Gandja en octobre.

- Jessé est libéré de prison quelque temps plus tôt.

- Une garnison persane opère dans la capitale depuis les années 1630 et est souvent à l'origine d'instabilité dans les affaires intérieures géorgiennes.

- La Géorgie occidentale est alors fermement alliée à l'Empire ottoman, un ennemi historique de la Perse séfévide.

- კლდის უბანი, Kldis Oubani en géorgien, actuellement en plein centre de Tbilissi et un quartier influent proche des domaines royaux au XVIIIe siècle.

- Joseph von Hammer-Purgstall date la prise de Tiflis au 10 juillet, par erreur.

- Un certain Gouchtasp dans les sources turques. Bakar a alors deux frères : Vakhoucht et Georges. Marie-Félicité Brosset suppose que Gouchtasp est le nom turc de l'un ou l'autre.

- Les documents royaux signés par Bakar jusqu'en 1724 portent le nom de Chah Navaz Khan III, son nom royal attribué par la Perse en 1719.

- Bakar contrôle en réalité, sous la protection des Turcs, la Karthli et la Kakhétie, unifiant ces deux États de Géorgie orientale. La Géorgie occidentale reste divisée en cinq États indépendants ou autonomes

- L'utilisation des Lezghiens est une pratique rarement utilisée par les rois géorgiens pour régler les conflits internes, en raison de la violence de ces mercenaires et de leur loyauté douteuse.

- Constantin continue à mener une petite résistance anti-turque mais accepte la suzeraineté ottomane en 1725.

Références

- (en) Christopher Buyers, « Kartli - Page 4 », sur RoyalArk.net (consulté le )

- Chochitachvili 2015, p. 9

- Berdzenichvili 1967, p. 292

- Chochitachvili 2015, p. 25

- Rayfield 2012, p. 232

- Brosset 1858, p. 307

- Brosset 1858, p. 308

- Brosset 1858, p. 111

- Brosset 1858, p. 111-112

- Brosset 1858, p. 309-310

- Rayfield 2012, p. 226

- Archives du Ministère des Affaires étrangères de France, « Nouvelles de Géorgie », Correspondance Politique, perse, vol. IV, , p. 46-47

- Brosset 1858, p. 112

- Marshall Lang 1957, p. 109

- Brosset 1858, p. 112-113

- Brosset 1858, p. 113

- Brosset 1858, p. 401

- Brosset 1858, p. 113-114

- Rayfield 2012, p. 227

- Brosset 1858, p. 114

- Berdzenichvili 1967, p. 293

- Marshall Lang 1957, p. 133

- M. Eggers, Samuel Schmidt et Léopold Voss, Mélanges asiatiques tirés du "Bulletin historico-philologique" et du "Bulletin" de l'Académie impériale des sciences de Saint-Pétersbourg, Saint-Pétersbourg, Académie impériale des sciences, , 763 p. (lire en ligne), p. 488

- Brosset 1858, p. 186

- Chochitachvili 2015, p. 28

- Brosset 1858, p. 115

- Salia 1980, p. 348

- Rayfield 2012, p. 228

- Brosset 1858, p. 136

- Marshall Lang 1957, p. 113

- Archives du Ministère des Affaires étrangères de France, « Nouvelles de Géorgie », Correspondance Politique, perse, vol. VI, , p. 184

- Brosset 1858, p. 117

- Berdzenichvili 1967, p. 293-294

- Brosset 1858, p. 582

- Brosset 1858, p. 402

- Brosset 1858, p. 118

- Brosset 1858, p. 584

- Brosset 1858, p. 585

- Brosset 1858, p. 586

- Brosset 1858, p. 189

- Allen 1932, p. 186

- Brosset 1858, p. 119

- Brosset 1858, p. 120

- Allen 1932, p. 186-187

- Brosset 1858, p. 121

- Brosset 1858, p. 590

- Brosset 1858, p. 122

- Rayfield 2012, p. 229

- Allen 1932, p. 187

- Brosset 1858, p. 123

- Brosset 1858, p. 591

- Brosset 1858, p. 594

- Brosset 1858, p. 122-123

- Brosset 1858, p. 190

- Brosset 1858, p. 593-594

- Brosset 1858, p. 123-124

- Brosset 1858, p. 137

- Berdzenichvili 1965, p. 162

- Metreveli 1998, p. 245

- Brosset 1858, p. 592

- Brosset 1858, p. 124

- Brosset 1858, p. 592-593

- Brosset 1858, p. 593

- Brosset 1858, p. 124-125

- Marshall Lang 1957, p. 115

- Brosset 1858, p. 594-595

- Brosset 1858, p. 596

- Brosset 1858, p. 597

- Brosset 1858, p. 125

- Brosset 1858, p. 126

- Brosset 1858, p. 600

- Marshall Lang 1957, p. 119

- Berdzenichvili 1965, p. 158

- Berdzenichvili 1965, p. 170

- Isarloff 1900, p. 73

- Brosset 1858, p. 129

- Metreveli 1998, p. 246

- Brosset 1858, p. 130

- Metreveli 1998, p. 246-247

- Brosset 1858, p. 132

- Salia 1980, p. 349

- Rayfield 2012, p. 234

- Allen 1932, p. 203

- Berdzenichvili 1965, p. 176

- Allen 1932, p. 192

- Berdzenichvili 1965, p. 178

- Brosset 1858, p. 135

- Berzenichvili 1965, p. 176-177

- Berdzenichvili 1965, p. 177

- Brosset 1858, p. 403

- Berdzenichvili 1965, p. 209

- Berdzenichvili 1965, p. 180

- Assatiani et Djanelidzé 2009, p. 164

- Assatiani 2001, p. 329

- Marshall Lang 1957, p. 122-125

- Isarloff 1900, p. 89

- Brougham 1843, p. 85

- Berdzenichvili 1967, p. 304

- Académie impériale des sciences de Saint-Pétersbourg 1838, p. 285

- Brosset 1858, p. 404