Bains-sur-Oust

Bains-sur-Oust est une commune française située dans le département d'Ille-et-Vilaine en Région Bretagne. Ses habitants, les Bainsois et les Bainsoises étaient 3 361 au recensement de 2008.

| Bains-sur-Oust | |||||

_Mairie.jpg.webp) Mairie de Bains-sur-Oust. | |||||

.svg.png.webp) Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Bretagne | ||||

| Département | Ille-et-Vilaine | ||||

| Arrondissement | Redon | ||||

| Intercommunalité | Redon Agglomération | ||||

| Maire Mandat |

Daniel Barre 2020-2026 |

||||

| Code postal | 35600 | ||||

| Code commune | 35013 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Bainsois | ||||

| Population municipale |

3 500 hab. (2020 |

||||

| Densité | 78 hab./km2 | ||||

| Population agglomération |

52 758 hab. | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 47° 42′ 16″ nord, 2° 04′ 13″ ouest | ||||

| Altitude | 60 m Min. 0 m Max. 89 m |

||||

| Superficie | 44,63 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Redon (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Redon | ||||

| Législatives | Quatrième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Ille-et-Vilaine

Géolocalisation sur la carte : Bretagne

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | https://www.bainssuroust.fr/ | ||||

Géographie

Situation

Bains-sur-Oust est situé à l'extrémité sud du département d'Ille-et-Vilaine, à la limite du département du Morbihan, à 6 km au nord de Redon.

Les communes limitrophes sont Sixt-sur-Aff, Renac, Sainte-Marie et Redon en Ille-et-Vilaine, Saint-Perreux, Saint-Vincent-sur-Oust, Glénac et Cournon en Morbihan.

Selon le classement établi par l’INSEE en 1999, Bains-sur-Oust est une commune rurale monopolarisée qui fait partie de l’aire urbaine de Redon et de l’espace urbain de Nantes-Saint-Nazaire (cf. Liste des communes de la Loire-Atlantique).

Jusqu'en 2015, Bains-sur-Oust était l'une des six communes du canton de Redon.

Le territoire communal s'étend sur 4 463 ha (jusqu'en 1872, il comprenait en outre les 2 528 ha de la commune de Sainte-Marie qui fut créée à cette date[1]).

Hydrographie

Le cours de l'Aff marque sa limite avec Glénac et Cournon au nord. La rivière d'Oust, en partie canalisée lors du plan d'aménagement du canal de Nantes à Brest, forme un large et profond vallon séparant Bains-sur-Oust de Redon et Saint-Perreux au sud, et Saint-Vincent-sur-Oust à l'ouest.

Géologie et carrières

Le sous-sol est composé presque en totalité de schiste. Une bande de granite grenu traverse le territoire d'ouest en est, suivant une ligne passant par le Trécouët, le bourg de Bains et les Chambots. Ces deux matériaux se retrouvent dans les mêmes proportions dans les constructions.

On trouve de nombreuses carrières à ciel ouvert sur la commune. Signalons des carrières de schiste au nord de la Morinais, à l'est de la Roche du Theil, l'ancienne ardoisière à l'ouest de Tournebride. La carrière de granite de la Grée du Bourg semble avoir été l'une des exploitations les plus importantes ; la plupart des ouvrages du bourg furent édifiés avec des pierres provenant de cette carrière.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[2]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement élevée (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février[3].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[6] complétée par des études régionales[7] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Saint-Jacut-les-Pins », sur la commune de Saint-Jacut-les-Pins, mise en service en 1986[8] et qui se trouve à 11 km à vol d'oiseau[9] - [Note 4], où la température moyenne annuelle est de 12 °C et la hauteur de précipitations de 896,5 mm pour la période 1981-2010[10]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Saint-Nazaire-Montoir », sur la commune de Montoir-de-Bretagne, dans le département de la Loire-Atlantique, mise en service en 1957 et à 42 km[11], la température moyenne annuelle évolue de 12,2 °C pour la période 1971-2000[12], à 12,3 °C pour 1981-2010[13], puis à 12,6 °C pour 1991-2020[14].

Urbanisme

Typologie

Bains-sur-Oust est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 5] - [15] - [16] - [17].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Redon, dont elle est une commune de la couronne[Note 6]. Cette aire, qui regroupe 22 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[18] - [19].

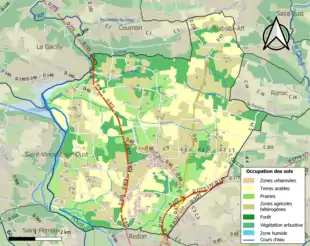

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (75,8 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (78,4 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : zones agricoles hétérogènes (29,9 %), terres arables (27,3 %), prairies (18,6 %), forêts (18,2 %), zones urbanisées (3,9 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (1,1 %), eaux continentales[Note 7] (0,6 %), zones humides intérieures (0,4 %)[20].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[21].

Toponymie

Le nom de la localité est attesté sous les formes Ecclesia Bain en 834, ecclesia de Balneo en 1238[22].

Du breton baen (bain), la lettre s a été ajoutée à l'époque moderne.

Histoire

Bains-sur-Oust, traversée par la voie romaine de Redon à Lohéac à l'ouest, est mentionnée dans les textes dès 834 sous le nom de antiqua ecclésia Bain. Elle était alors formée des actuelles paroisses de Redon, Bains, Sainte-Marie et Cournon. Elle fut démembrée lors de la création de l'abbaye Saint-Sauveur de Redon par la création de la paroisse Notre-Dame de Redon composée de la ville redonnaise naissante et de ses environs. Le territoire entier de Bains passa sous la domination de l'abbaye Saint-Sauveur de Redon par don de Louis Le Débonnaire à saint Conwoïon ; l'autorité seigneuriale de l'abbaye s'exerça jusqu'à la Révolution.

L'abbé Guillotin de Corson nous apprend qu'au XVIe siècle Bains était divisée en dix frairies : les Bignons (bourg actuel de Bains), Couloumel, la Rivière-d'Oult, Coüardière, Binon, Bléheuc, Saint-Marcellin, Pont-de-Renac, Prin, Grimigniac (les trois dernières étant actuellement sur la commune de Sainte-Marie). Elle comptait 69 villages, deux bourgs importants (le bourg actuel et Saint-Marcellin), quatorze manoirs, une dizaine de chapelles et cinq moulins (trois moulins à vent, deux moulins à eau).

La paroisse de Sainte-Marie créée en novembre 1845 est érigée en commune en 1872, distrayant ainsi toute la partie est de la commune. Avant cette date, le territoire communal était décrit comme suit dans le Dictionnaire de Jean-Baptiste Ogée : « Superficie totale : 6 999 hectares dont 1 736 hectares de terres labourables, 565 hectares de pâturages, 574 hectares de bois, 16 hectares d'étangs. » L'étendue des espaces boisés a fortement diminué depuis ; l'exploitation de vergers et la production de cidre, encore très importantes au XXe siècle, expliquent l'abondance des celliers liés à l'architecture agricole de la commune.

Le bâti recensé date en majorité de la fin du XIXe siècle ou du début du XXe (27 %), époque où la commune connaît son plus fort développement. À cette époque correspond également la reconstruction de très nombreuses habitations, souvent sur des fondations plus anciennes ou en remployant d'anciens logis comme dépendances. Une proportion non négligeable remonte au XVIIIe siècle (13,5 %) ; les ouvrages antérieurs à cette époque ne représentent pas plus de 4 % des ouvrages recensés.

La commune n’accueille aucun bâtiment protégé au titre des monuments historiques.

En 1923, le nom de la commune de Bains a été modifié en Bains-sur-Oust.

Les origines de Bains-sur-Oust

La découverte de pierres polies en divers endroits, notamment à la Roche du Theil montre bien que cette commune était occupée de très bonne heure.

L'histoire fait mention d'une bataille qui eut lieu à Ballon, en 845, entre l'armée de Charles le Chauve, Roi de France et Nominoë, souverain de Bretagne. Elle se termine à l'avantage de ce dernier, désireux de préserver ses droits et de secouer le joug des francs. Cette victoire assura l'indépendance de la Bretagne, dans les limites reconnues ensuite par l'histoire. Nominoë s'en proclama roi et se fit sacrer dans la cathédrale de Dol.

Les maisons voisines de ce combat ont des noms significatifs, comme clos de l'Epic, la Bataille, La Poignardais, La Cantinais, La Hutte. À l'origine Bains était un prieuré de l'abbaye de Saint Conwoïon. En l'an 854, les Normands remontèrent la Vilaine jusqu'aux abords de Redon et l'abbaye dut sa sauvegarde à un orage providentiel devant lequel les hommes du Nord, effrayés, s'enfuirent le prenant pour une punition des dieux. Quelques années plus tard, les Normands récidivèrent leur exploit et pillèrent le monastère. Les religieux durent s'exiler à Saint-Maxent près de Plélan, où le roi Salomon, neveu de Nominoë, leur avait procuré un nouvel établissement. C'est là que mourut Saint Conwoion à l'âge de 80 ans. Finalement, les Normands furent battus et chassés du Pays de Redon vers 869, à Botmélas sur le territoire d'Avessac. Le plateau sur lequel la bataille se déroula s'appelle encore « La Déroute » près de la route de Guemene-Penfao.

L'abandon de la langue bretonne par les nobles et ducs entraîna la prédication en langue romande (le français de l'époque) par le clergé. Vers le XIIIe siècle, le breton de forme vannetaise qui était la langue du pays, ne fut plus parlé officiellement et en se mélangeant de plus en plus au vieux français devint le patois actuel, où de nombreux mots bretons plus ou moins déformés se retrouvent encore.

XVIe et XVIIIe siècles

À la veille de la Révolution, Bains comptait 4 000 habitants, Redon n'en ayant que 3 788. Le 14 septembre 1790, M. Poison, recteur de Bains, exerçait en même temps les fonctions de maire depuis la fondation de la récente commune.

Jean du Bignon, maire de Redon, devint député à la Convention et ensuite au conseil des Cinq-cents. Il vota pour la mort de Louis XVI lors du procès du roi. Il avait fait construire à Binon un pavillon à étage récemment démoli ; c'était sa maison de campagne.

Lors du partage de la Bretagne en départements, le canton de Redon fut attribué à l'Ille-et-Vilaine, alors que jusque-là, il avait fait partie de l'évêché de Vannes. Les municipalités protestèrent, mais on ne tint pas compte de leurs doléances.

Presque toutes les hauteurs de la commune étaient couronnées de moulins à vent : Via, les Couédies, Beunette. Sur les ruisseaux tournaient des roues à aubes dans une retenue d'eau : Via, La Bataille, Saint-Laurent…

XIXe siècle

Le canal de Nantes à Brest, commencé sur l'ordre de Napoléon 1er et poursuivi sous Louis-Philippe, fut achevé en 1855 en ce qui concerne la partie longeant l'Oust en bordure de la commune.

En 1872, le territoire communal de Bains-sur-Oust fut amputé des 2528 hectares de Sainte-Marie qui devint une commune indépendante[1], soit une réduction d'un peu plus d'un tiers (36 %) de l'étendue de la commune.

Légendes et sorcelleries

À la fin du Moyen Âge et même plus tard, les populations vivaient sous la terreur des sorciers ou des lutins. L'on raconte que les habitants de Bains, excédés par ces lutins, se réunirent sur la lande du Tirion à l'est du Bourg et jurèrent de se débarrasser de ces nains encombrants. Ceux-ci eurent vent de cette assemblée et le dimanche suivant, pour se venger, empoisonnèrent le pain bénit qui devait être distribué aux fidèles pendant la grand'messe.

Un seigneur du manoir de la Rouarday, surnommé Joues Rouges à cause de sa force herculéenne et du sang vigoureux qui colorait ses pommettes, eut l'idée d'en prendre un morceau avant l'office et de le donner à l'un de ses chiens. Celui-ci creva aussitôt et Joues Rouges qui devait être également un peu sorcier sauva ainsi la vie de la paroisse.

Une autre légende qui s'est prolongée jusqu'à des temps assez récents était celle de la « Bête Jeannette ». Celle-ci qui prenait toutes les formes, retenait parfois toute la nuit par une jambe au moment de franchir l'échalier de son courtil, le bonhomme qui s'était attardé à boire des bolées.

Un fermier de la Quillanais à qui la belle Jeannette avait joué un tour, jura de se venger et ayant fait bénir une balle par le curé, il en chargea le fusil. Un matin, l'occasion pour lui d'assouvir sa vengeance se présenta. Au petit jour, une bête étrange rôdait dans le jardin. Le fermier tira et l'atteignit en plein cœur. L'animal s'enfuit en poussant des cris épouvantables et courut jusqu'à la Croix Batte à une demi-lieue de là. Le chasseur qui suivait de loin ne retrouva qu'une mare de sang mais de bête point, elle avait disparu… mais ne revint plus.

Politique et administration

Liste des maires

Démographie

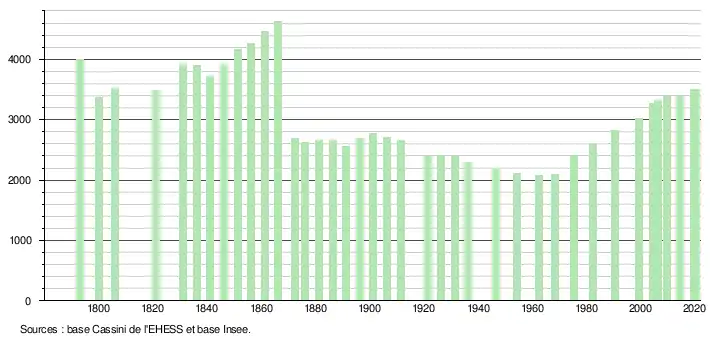

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[25]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[26].

En 2020, la commune comptait 3 500 habitants[Note 8], en augmentation de 2,91 % par rapport à 2014 (Ille-et-Vilaine : +5,48 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Les données de la population sous l'Ancien Régime sont fragmentaires et peu précises d'une manière générale. Le premier dénombrement de la commune, dénommée alors Bains, remonte à 1793, an II de la République, et s'établit à 3 989 habitants. À partir de 1826, les recensements généraux suivent un rythme quinquennal jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. La population de la commune de Bains évolue de 3 360 habitants en 1801 à 4 624 en 1866. En 1872, le territoire de la commune est scindé en deux avec la création de la commune de Sainte-Marie[1]. Amputée d'un peu plus d'un tiers de son territoire, la commune de Bains voit sa population chuter de 4 624 habitants en 1866 à 2 691 habitants en 1872. La commune prend le nom de Bain-sur-Oust en 1923.

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

_%C3%89glise.jpg.webp)

La commune ne dispose d’aucun monument historique protégé.

On y trouve par contre, de nombreux monuments inventoriées dont plusieurs chapelles :

- Saint-Laurent : L'édifice restauré par les habitants du quartier ne semble pas remonter au-delà du XVe siècle[29]. La chapelle, dont le toit est couvert d'ardoises, est dominée par un petit clocher à arcades. Le bénitier est un ancien dîmier.

- Saint-Marcellin[30] : Cette chapelle est construite à l'intersection des voies romaines qui relient respectivement Rieux à Corseul, et Rieux à Condate (Rennes). C'est le lieu de la rencontre de Nominoë et de Conwoïon qui ramenait de Rome à l'abbaye Saint-Sauveur de Redon le corps de Saint-Marcellin. Cette chapelle tréviale avant la Révolution, possède alors son cimetière. Tombé en ruine, l'édifice primitif roman est reconstruit à partir de 1945 à l'initiative du chanoine Guilloux, curé de Bains-sur-Oust.

- Saint-Méen[31] est situé au bord de l'Oust. Cette chapelle est le dernier vestige de l'ancienne abbaye de Busal, fondée vraisemblablement au VIIe siècle par les moines de l'abbaye Saint-Jean de Gaël. Cet édifice en ruines et abandonné est reconstruit à partir de 1965 par MM. Jean Rouxel père et fils, le Cercle celtique de Redon et les habitants du quartier. C'est un lieu de rencontre avec la nature, parcouru de sentiers pédestres...

- La Grotte : Cette grotte est construite à l'initiative de l'abbé Auguste Dauvier, vicaire à Bains, par dévotion envers la Vierge. Elle est bénie le 17 mai 1902 par Monseigneur Montery, archevêque de Beyrouth ; l'abbé François Huet étant alors curé de la paroisse. La grotte est surmontée d'un grand crucifix en granit. Depuis une messe y est donnée une fois par an, à l'occasion du 15 août, fête de l'Assomption.

On trouve aussi un monument aux morts ainsi qu'une statue de Nominoë par Raffig Tullou[32].

L'église paroissiale Saint-Jean-Baptiste a été construite entre 1854 et 1884 par l'architecte Jacques Mellet et terminée par son fils Henri Mellet[33].

Le Mémorial Nominoë est une œuvre d'art contemporain monumentale qui a été inaugurée le 26 mai 2018 sur le site de "La Bataille de Ballon", à deux km du centre de Bains-sur-Oust, route de Maure-de-Bretagne.

Patrimoine naturel

Le site naturel de l’Île-aux-Pies se situe au sud-ouest du département juste à la frontière entre l’Ille-et-Vilaine et le Morbihan. Près de 467 hectares répartis sur les communes de Bains-sur-Oust (35), Glénac (56), et Saint-Vincent-sur-Oust (56) sont des sites protégés depuis 1981.

L'Oust, affluent de la Vilaine, a creusé ici son lit dans un pli bombé (ou pli anticlinal) constitué de grès et de granite. Ce phénomène, appelé cluse, est à l'origine des falaises culminant à plus de 50 mètres d'altitude, tombant à pic dans l'Oust.

C'est un lieu propice à l'escalade pour les amoureux de la nature.

Marais, prairies, boisement et landes forment un environnement végétal très riche, pour la plus grande joie des naturalistes.

De nombreux sentiers sillonnent le site. Ils vous conduiront plus au sud à la chapelle Saint-Méen nichée dans la verdure, idéale pour les randonnées pédestres et équestres.

Ce coin de nature fait le bonheur des vététistes. On peut venir pêcher au bord de l'Oust des anguilles, des carpes, des brêmes, le gardon, des sandres, la perche… ou bien faire des balades en canoë ou en barque.

Personnalités liées à la commune

- Nominoë

- Pierre de l'Hôpital

- Michel Saindon, ancêtre de tous les Saindon d'Amérique du Nord.

Héraldique

.svg.png.webp) |

Blasonnement :

De gueules au pal d’hermine accosté de deux haches adossées d’or, au chef cousu d’azur chargé de trois étoiles d’argent. |

Voir aussi

Articles connexes

Notes et références

Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[4].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[5].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Les eaux continentales désignent toutes les eaux de surface, en général des eaux douces issues d'eau de pluie, qui se trouvent à l'intérieur des terres.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui, « Notice communale : Thury-Harcourt », sur ehess.fr, École des hautes études en sciences sociales (consulté le ).

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Bretagne », sur www.chambres-agriculture-bretagne.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Saint-Jacut-les-Pins - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Bains-sur-Oust et Saint-Jacut-les-Pins », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Saint-Jacut-les-Pins - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Bains-sur-Oust et Montoir-de-Bretagne », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Saint-Nazaire-Montoir - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Saint-Nazaire-Montoir - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Saint-Nazaire-Montoir - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Étymologie et Histoire de Bains-sur-Oust », infobretagne (consulté le ).

- Audrey Vairé, « Municipales à Bains-sur-Oust. Daniel Barre élu maire », Ouest-France, (lire en ligne, consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Notice no IA35012444, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no IA35012446, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no IA35012440, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no IA35012577, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « http://inventaire-patrimoine.region-bretagne.fr/gertrude-diffusion/dossier/eglise-paroissiale-saint-jean/d69076f2-7d13-40ff-8372-2e7710f2e833 » (consulté le ).