Énergie en Chine

Le présent article traite du secteur énergétique en république populaire de Chine.

| Énergie en Chine | |

Centrale chinoise à charbon. | |

| Bilan énergétique (2020) | |

|---|---|

| Offre d'énergie primaire (TPES) | 147 043,8 PJ (3 512,1 M tep) |

| par agent énergétique | charbon : 60,6 % pétrole : 18,9 % électricité : 9 % gaz naturel : 7,7 % bois : 3,8 % |

| Énergies renouvelables | 10,1 % |

| Consommation totale (TFC) | 83 356,4 PJ (1 990,9 M tep) |

| par habitant | 59,1 GJ/hab. (1,4 tep/hab.) |

| par secteur | ménages : 18,4 % industrie : 53,9 % transports : 16,3 % services : 4,5 % agriculture : 2,2 % |

| Électricité (2020) | |

| Production | 7 800,59 TWh |

| par filière | thermique : 66,8 % hydro : 17,4 % éoliennes : 6 % nucléaire : 4,7 % autres : 3,4 % biomasse/déchets : 1,8 % |

| Combustibles (2020 - PJ) | |

| Production | pétrole : 8167 gaz naturel : 6745 charbon : 83318 bois : 5608 |

| Commerce extérieur (2020 - PJ) | |

| Importations | électricité : 63 pétrole : 26021 gaz naturel : 4718 charbon : 7165 |

| Exportations | électricité : 78 pétrole : 2864 gaz naturel : 181 charbon : 180 |

| Sources | |

Agence internationale de l’énergie[1] - [k 1] dans le bilan énergétique, l'agent « bois » comprend l'ensemble biomasse-déchets |

|

La Chine, pays le plus peuplé du monde (1,41 milliard d'habitants fin 2022, soit 17,6 % de la population mondiale), connait une croissance économique très rapide.

La Chine a ainsi récupéré un rang conforme à sa population : le premier, avec 18,4 % de la production mondiale d'énergie primaire en 2019, 26,6 % de la consommation mondiale d'énergie primaire et 30 % de la production mondiale d'électricité en 2021.

Elle a pris également le premier rang pour les émissions de gaz à effet de serre liées à l'énergie en Chine, qui en 2020 représentaient 30,5 % des émissions mondiales. Ses émissions de CO2 dues à la consommation d'énergie sont passées de 5,7 % du total mondial en 1973 à 29,5 % en 2019, loin devant les États-Unis (14,1 %) ; en 2021, selon les estimations de BP, elles atteindraient 31,2 % du total mondial. Néanmoins, ses émissions par habitant en 2020 (7,13 t), bien que supérieures de 75 % à la moyenne mondiale, étaient très inférieures à celles des États-Unis : 12,90 t et sont équivalentes à celles de l'Allemagne : 7,10 t ; elles ont cependant déjà largement dépassé le niveau de la France : 4,34 t.

La principale source de ces émissions (à 78,5 % en 2020) est le charbon, dont la Chine est, en 2021, à la fois le 1er producteur (50,8 % de la production mondiale), le 1er consommateur (53,8 % du total mondial) et le 1er importateur (19,5 % des importations mondiales), bien qu'elle produise 98,8 % de ses besoins en charbon.

Si la croissance de ces émissions semblait s'infléchir entre 2014 et 2016, à partir de 2017 la consommation de charbon repart à la hausse, en raison d'un boom dans la construction de centrales thermiques ; la production a connu une évolution parallèle, mais plus contrastée. Le gouvernement chinois s'engage en à atteindre le pic de ses émissions autour de 2030 et en , le président Xi Jinping s'engage sur un objectif de neutralité carbone d'ici à 2060.

Les réserves de charbon de la Chine représentent 15,5 % des réserves mondiales, au 2e rang mondial derrière les États-Unis. Celles de pétrole sont au 13e rang mondial, celles de gaz naturel au 7e rang mondial.

La Chine produisait en 2021 seulement 25,9 % de ses besoins en pétrole brut et 55,2 % de ceux de gaz naturel, si bien qu'elle est le 1er importateur mondial de pétrole (19,0 % des importations mondiales) et le 1er importateur mondial de gaz naturel (13,3 % du total mondial). Elle est cependant le 6e producteur mondial de pétrole et le 4e producteur de gaz naturel.

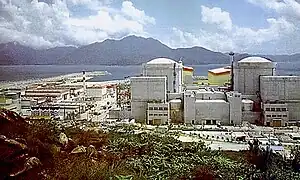

La Chine est en 2021 le 1er producteur mondial d'électricité (30 % du total mondial), dont la part dans la consommation finale d'énergie du pays atteignait 27 % en 2020. La Chine est passée du 9e rang mondial pour sa production nucléaire en 2012 au 3e rang en 2016, puis au 2e rang en 2021 ; elle se place en 2022 au 3e rang mondial pour la puissance installée nucléaire et au 1er rang pour le nombre de réacteurs en construction ; le nucléaire a produit 4,8 % de l'électricité du pays en 2021.

Elle investit lourdement dans la production d'énergies renouvelables : elle est de loin au 1er rang mondial pour la production hydroélectrique (30,4 % du total mondial en 2021), pour la surface de capteurs solaires thermiques (73 % du total mondial fin 2021), pour l'éolien (35,2 % de la production mondiale en 2021), au 1er rang également pour le solaire photovoltaïque (31,7 % du total mondial en 2021) et pour la production d'électricité à partir de biomasse (23,2 % du total mondial en 2020). Les énergies renouvelables ont fourni 28,7 % de l'électricité chinoise en 2021 (hydroélectricité : 15,2 %, éolien : 7,7 %, solaire : 3,8 %, biomasse+déchets : 2,0 %).

Vue d'ensemble

| Principaux indicateurs de l'énergie en Chine[1] | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Population[k 1] - [2] | Consommation énergie primaire |

Production | Importation nette |

Consommation électricité |

Émissions de CO2[3] | |

| Année | Millions | PJ | PJ | PJ | TWh | Mt CO2éq |

| 1990 | 1 135 | 36 578 | 36 880 | -1 467 | 603,4 | 2 122,2 |

| 2000 | 1 263 | 47 306 | 47 045 | 1 167 | 1 293 | 3 140 |

| 2008 | 1 325 | 90 182 | 82 355 | 7 804 | 3 241 | 6 667 |

| 2009 | 1 331 | 96 165 | 85 895 | 11 677 | 3 478 | 7 128 |

| 2010 | 1 338 | 106 185 | 93 592 | 14 452 | 3 984 | 7 875 |

| 2011 | 1 344 | 113 969 | 99 848 | 16 805 | 4 433 | 8 566 |

| 2012 | 1 351 | 118 063 | 100 490 | 19 569 | 4 694 | 8 814 |

| 2013 | 1 357 | 121 867 | 103 243 | 21 128 | 5 122 | 9 191 |

| 2014 | 1 364 | 124 968 | 105 024 | 21 940 | 5 358 | 9 125 |

| 2015 | 1 371 | 125 544 | 104 816 | 20 990 | 5 595 | 9 145 |

| 2016 | 1 379 | 124 805 | 98 693 | 23 998 | 5 946 | 9 057 |

| 2017 | 1 379 | 129 492 | 102 678 | 26 456 | 6 349 | 9 302 |

| 2018 | 1 393 | 135 736 | 108 604 | 29 404 | 6 833 | 9 528 |

| 2019 | 1 397,7 | 141 903 | 113 848 | 31 550 | 7 154,3 | 9 876,5 |

| 2020 | 1 411 | 147 044 | 117 066 | 34 664 | 7 471 | 10 115,7 |

| variation 1990-2020 | +24,3 % | +302 % | +217 % | ns | +1138 % | +377 % |

| taux moyen annuel 1990-2020 | +0,7 % | +4,7 % | +3,9 % | ns | +8,7 % | +5,3 % |

Comparaisons internationales

Dans les classements que publie l'Agence internationale de l'énergie, la Chine apparaît parmi les tout premiers pays du monde pour la plupart des indicateurs :

| Source d'énergie | indicateur | rang | année | quantité | unité | % monde | commentaires |

| Pétrole brut[k 2] | Production | 6e | 2020p | 195 | Mt | 4,7 % | 1er : États-Unis 706 Mt, 2e : Russie 512 Mt, 3e : Arabie saoudite 511 Mt |

| Importation nette | 1er | 2019 | 505 | Mt | 24,4 % | 2e : Inde (227 Mt), 3e : États-Unis (202 Mt) | |

| Gaz naturel[k 3] | Production | 4e | 2020p | 191 | Gm3 | 4,8 % | 1er : États-Unis (949 Gm3), 2e : Russie (722 Gm3), 3e : Iran (235 Gm3) |

| Importation nette | 1er | 2020p | 125 | Mds m3 | 12,8 % | 2e : Japon (105 Mds m3) | |

| Charbon[k 4] | Production | 1er | 2020p | 3764 | Mt | 49,7 % | 2e : Inde (760 Mt), 3e : Indonésie (564 Mt) |

| Importation nette | 1er | 2020p | 306 | Mt | 24,2 % | 2e : Inde (210 Mt) | |

| Nucléaire[k 5] | Production | 3e | 2019 | 348 | TWh | 14,3 % | 1er : États-Unis (843 TWh), 2e : France (399 TWh) |

| Puissance installée | 3e | 2020 | 48 | GW | 12,2 % | 1er : États-Unis (97 GW), 2e : France (61 GW) | |

| % nucléaire/élec* | 10e | 2019 | 4,6 | % | 1er : France (69,9 %) | ||

| Hydroélectricité[k 6] | Production | 1er | 2019 | 1304 | TWh | 30,1 % | 2e : Brésil (398 TWh), 3e : Canada (380 TWh) |

| Puissance installée | 1er | 2019 | 356 | GW | 27,2 % | 2e : Brésil (110 GW), 3e : États-Unis (103 GW) | |

| % hydro/élec* | 7e | 2019 | 17,4 | % | 1er : Norvège (93,4 %) | ||

| Énergie éolienne[k 7] | Production élec. | 1er | 2019 | 406 | TWh | 28,4 % | 2e : États-Unis (298 TWh) |

| Puissance installée | 1er | 2019 | 210,3 | GW | 33,8 % | 2e : États-Unis (103,7 GW) | |

| % éolien/élec* | 8e | 2019 | 5,4 | % | 1er : Allemagne (20,7 %) | ||

| Solaire photovoltaïque[k 8] | Production élec. | 1er | 2019 | 224 | TWh | 32,9 % | 2e : États-Unis (94 TWh), 3e : Japon (69 TWh) |

| Puissance installée | 1er | 2019 | 205,2 | GW | 34,1 % | 2e : États-Unis (75,7 GW) | |

| % PV/élec* | 7e | 2019 | 3,0 | % | 1er : Italie (8,1 %) | ||

| Produits pétroliers[k 9] | Production | 2e | 2019 | 635 | Mt | 15,3 % | 1er : États-Unis (833 Mt) |

| Électricité[k 10] | Production | 1er | 2019 | 7472 | TWh | 27,7 % | 2e : États-Unis (4 371 TWh) |

| Prod.élec.par source**[k 11] | Charbon | 1er | 2019 | 4876 | TWh | 49,2 % | 2e : Inde (1 181 TWh), 3e : États-Unis (1 070 TWh) |

| Gaz naturel | 6e | 2019 | 213 | TWh | 3,4 % | 1er : États-Unis (1 640 TWh) | |

| Énergies renouvelables | 1er | 2019 | 2015 | TWh | 28,7 % | 1er : États-Unis (767 TWh) | |

| Biomasse[4] | Production d'électricité | 1er | 2020 | 132,7 | TWh | 23,2 % | 2e : Brésil (58,7 TWh) |

| 2020p = données provisoires 2020 ; * % (nucléaire, hydro, éolien, PV)/total production d'électricité ** production d'électricité par source | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

La Chine est en 2022 le pays le plus peuplé au monde avec une population de 1,41 milliard d'habitants, soit 17,6 % de la population mondiale[2].

Production d'énergie primaire

Production d'énergie primaire de la Chine en 2020[1] :

- Charbon (71,2 %)

- Pétrole (7 %)

- Gaz naturel (5,8 %)

- Biomasse, déchets (4,8 %)

- Hydroélectricité (4,1 %)

- Éolien, solaire (3,8 %)

- Nucléaire (3,4 %)

La Chine a produit en 2020 un total de 117 066 PJ (pétajoules) d'énergie primaire, dont 83,9 % de combustibles fossiles : 71,2 % de charbon, 7,0 % de pétrole et 5,8 % de gaz naturel ; 3,4 % d'énergie nucléaire ; 12,7 % d'énergies renouvelables : 4,8 % de biomasse (bois, biocarburants, déchets, etc.), 4,1 % d'hydroélectricité et 3,8 % d'autres énergies renouvelables (éolien, solaire, géothermie)[1]. La production d'énergie primaire de la Chine représentait 18,4 % du total mondial en 2019 : 113 848 PJ (Pétajoules) sur 617 338 PJ[k 1].

| Filière | 1990 | % | 2000 | % | 2010 | % | 2015 | 2020 | % 2020 | var. 2020/1990 |

| Charbon | 21 704 | 58,8 | 29 873 | 63,5 | 72 117 | 77,1 | 78 418 | 83 318 | 71,2 % | +284 % |

| Pétrole | 5 791 | 15,7 | 6 828 | 14,5 | 8 506 | 9,1 | 8 992 | 8 167 | 7,0 % | +41 % |

| Gaz naturel | 536 | 1,5 | 953 | 2,0 | 3 356 | 3,6 | 4 716 | 6 745 | 5,8 % | +1158 % |

| Ss-total fossiles | 28 031 | 76,0 | 37 654 | 80,0 | 83 979 | 89,7 | 92 126 | 98 230 | 83,9 % | +250 % |

| Nucléaire | 0 | 0 | 183 | 0,4 | 806 | 0,9 | 1 863 | 3 996 | 3,4 % | ns |

| Hydraulique | 456 | 1,2 | 801 | 1,7 | 2 561 | 2,7 | 4 012 | 4 758 | 4,1 % | +943 % |

| Biomasse-déchets | 8 392 | 22,8 | 8 297 | 17,6 | 5 581 | 6,0 | 4 758 | 5 608 | 4,8 % | -33 % |

| Solaire-éolien | 1,4 | ns | 111 | 0,2 | 665 | 0,7 | 2 057 | 4 474 | 3,8 % | ns |

| Ss-total EnR | 8 849 | 24,0 | 9 209 | 19,6 | 8 807 | 9,4 | 10 827 | 14 840 | 12,7 % | +68 % |

| Total | 36 880 | 100 | 47 046 | 100 | 93 592 | 100 | 104 816 | 117 066 | 100 | + 217 % |

| Source des données : Agence internationale de l'énergie[1] | ||||||||||

La production d'énergie primaire a progressé de 217 % en 30 ans, soit +3,9 % par an. Les énergies qui ont progressé le plus vite, en dehors du nucléaire, du solaire et de l'éolien qui n'étaient pas encore exploités en 1990, sont le gaz naturel et l'hydroélectricité ; la part du charbon a progressé rapidement : de 58,8 % en 1990 à 78,1 % en 2011, mais recule depuis 2012. À l'inverse, la part de la biomasse a été divisée par près de 5, ce qui explique la baisse de moitié de la part des énergies renouvelables, qui remonte cependant depuis 2010.

Réserves de charbon

Les réserves prouvées récupérables de charbon de la Chine étaient estimées par l'Agence fédérale allemande pour les sciences de la terre et les matières premières (BGR) à 135,5 Gt (milliards de tonnes)[r 1] fin 2020, et celles de lignite) à 8,2 Gt[r 2]. Au total, ces réserves atteignent 3 467 EJ, soit 15,5 % des réserves mondiales, au 2e rang derrière les États-Unis et devant la Russie (12,5 %), l'Australie (12,1 %) et l'Inde (12,0 %). Elles représentent 41 ans de production au rythme de 2021[b 1].

Le Conseil mondial de l'énergie citait en 2013 une estimation de 998 Mds tonnes de réserves totales (prouvées + conjecturelles) publiée par l'ONU. Les gisements sont répartis dans la plupart des régions, mais les trois quarts sont dans le nord et le nord-ouest, en particulier dans les provinces de Shanxi, Shaanxi et Mongolie-Intérieure[5].

Bilan énergétique charbon

Le bilan énergétique du charbon est décrit par l'Agence internationale de l'énergie :

| BILAN ÉNERGÉTIQUE CHARBON 2020[1] | |||||

| RESSOURCES | PJ | % | EMPLOIS | PJ | % |

| Production d’énergie primaire | 83 318 | 93,5 % | Consommation branche énergie | 62 787 | 70,5 % |

| Importations | 7 165 | 8,0 % | Consommation finale | 24 126 | 27,1 % |

| Exportations | -180 | -0,2 % | Écarts statistiques | 2 188 | 2,5 % |

| Variation des stocks | -1 203 | -1,4 % | |||

| Total ressources | 89 101 | 100 % | Total emplois | 89 101 | 100 % |

| Détail consommation branche énergie | Détail consommation finale | ||||

| Production d'électricité | 28 365 | 45,2 % | Industrie | 19 241 | 79,8 % |

| Cogénération | 23 965 | 38,2 % | Transport | - | - |

| Production de chaleur | 324 | 0,5 % | Résidentiel | 1 373 | 5,7 % |

| Transformation du charbon | 7 304 | 11,6 % | Tertiaire | 433 | 1,8 % |

| Usage propre branche énergie | 1 402 | 2,2 % | Agriculture | 485 | 2,0 % |

| Usines à gaz | 779 | 1,2 % | Non spécifié | 595 | 2,5 % |

| Liquéfaction | 647 | 1,0 % | Usages non-énergétiques | 1 998 | 8,3 % |

La consommation de charbon de la Chine atteint 50,4 % de la production mondiale en 2020[6] : elle est tellement énorme que ses importations, qui ne représentent que 8 % des besoins du pays, suffisent à en faire le 1er importateur mondial avec 24,2 % du total mondial en 2020[k 4].

Une comparaison intéressante peut être faite avec la consommation de charbon de l'Allemagne : 1 865 PJ en 2020, soit 2,1 % de celle de la Chine (89 101 PJ)[1]. Mais la population allemande ne représente que 5,9 % de celle de la Chine[k 1] ; la surconsommation chinoise par rapport à l'Allemagne n'est donc que de 181 %.

Production et importation de charbon

| Source : Agence internationale de l’énergie[1] |

La Chine est de très loin le plus grand producteur et consommateur de charbon au monde. En 2021, sa production atteignait 85,15 EJ, soit 50,8 % du total mondial, en hausse de 6 % ; entre 2011 et 2021, elle a progressé de 9,8 %[b 1].

Les importations de charbon de la Chine ont baissé de 0,8 % en 2021 à 6,54 EJ, soit 19,5 % du total mondial, au 1er rang mondial devant l'Inde (14,6 %), le Japon (14,5 %) et la Corée du sud (10,2 %) ; les importations de l'Europe entière (13,1 %) équivalent seulement à 67 % de celles de la Chine. Les importations chinoises ont cependant connu un repli marqué entre leur pic atteint en 2013 à 7,63 EJ et un creux à 4,69 EJ en 2015 ; depuis 2015, elles ont progressé de 39 %. La Chine exporte aussi des quantités plus modestes : 0,29 EJ, en recul progressif (0,44 EJ en 2011)[b 2].

Bien que 28 provinces chinoises produisent du charbon, quatre d'entre elles détiennent la plupart des réserves et toutes les grandes mines appartenant à l'État : le Shanxi, la Mongolie-Intérieure, le Shaanxi et le Xinjiang. La Chine dispose d'environ 12 000 mines produisant surtout du charbon bitumineux, ainsi que de l'anthracite et du lignite. Les ressources de charbon vapeur sont situées dans les régions du nord et du nord-ouest, et celles de charbon à coke dans les régions du centre et de la côte[E 1].

Jusqu'à 2009, La production couvrait la consommation ; depuis, le pays a fortement accru ses importations de charbon pour suivre la croissance de la demande ; la Chine, qui était historiquement exportatrice, est devenue importatrice nette de charbon en 2009 pour la première fois en plus de vingt ans, puis les importations ont progressé jusqu'à 293 Mt en 2012, en hausse de près de 30 % par rapport à 2011. L'Indonésie et l'Australie sont les principaux exportateurs vers la Chine, représentant plus de 60 % de ses importations de charbon. La croissance de la demande n'est pas la seule raison de ce développement des importations : la production étant de plus en plus située dans des régions éloignées des centres de consommation, créant des goulots d'étranglement dans le transport par voie ferrée et rendant les prix des importations parfois plus attractifs, d'autant plus que les prix internationaux ont été particulièrement bas depuis 2011. Cependant, la croissance de la demande s'est ralentie en 2012, si bien que les stocks ont gonflé ; malgré ces surplus, les principaux producteurs de charbon du nord et du nord-est, dont les mines sont plus grandes et ont des coûts plus bas, ont continué à accroître leur production. Le plan quinquennal en cours comporte d'importants investissements dans les chemins de fer et dans les lignes électriques afin de corriger les déséquilibres interrégionaux[E 1].

En 2013, la construction d'au moins 15 sites d'exploitation majeurs d'extraction de charbon a été autorisée, de quoi produire 100 millions de tonnes de plus ; c'est six fois plus qu'en 2012, et l'équivalent de 10 % de la consommation annuelle des États-Unis ; l'investissement se chiffre à 8,9 milliards de dollars (6,5 mds €) ; la Chine entend ainsi atteindre l'objectif de son plan 2010-2015 : accroître sa capacité de production de charbon de 860 Mt en cinq ans, soit plus que la production totale de l'Inde[7].

Le 5 août 2021, la Commission nationale du développement et de la réforme autorise quinze sites d'exploitation de charbon à reprendre du service pendant un an, dans les provinces du Nord, dont le Shanxi et la région du Xinjiang ; ils pourront livrer jusqu'à 44 millions de tonnes de charbon. La semaine précédente, les autorités avaient annoncé le redémarrage de 38 mines de charbon en Mongolie intérieure pour répondre à la demande d'électricité en hausse et maîtriser les prix du charbon thermique, qui ont bondi de près d'un tiers en 2021[8].

Organisation du secteur charbonnier

L'industrie charbonnière chinoise est traditionnellement fragmentée en grandes mines d'État, mines d'état locales et des milliers de petites mines locales. Les dix principales compagnies produisaient plus du tiers du total en 2011 ; Shenhua Group, la plus grande compagnie charbonnière mondiale, détient plus de 10 % du marché chinois. Les 10 000 petites mines locales souffrent de manque d'investissements, d'équipements obsolètes et de pratiques déficientes en matière de sécurité ; leur faible efficacité les rendent inadaptées au marché ; le 12e plan quinquennal prévoit une consolidation du secteur afin de promouvoir les technologies modernes et d'améliorer la sécurité et les performances environnementales ; il a fixé un plafond de production à 4 milliards de tonnes et un plafond de capacité à 4,2 Mds tonnes en 2015, dans une tentative de contrôler la croissance ; il prévoit la concentration du secteur en dix grandes compagnies contrôlant 60 % de la production, et limite le nombre de mines de charbon à 4 000 au moyen de regroupements. La Chine s'ouvre aux investissements étrangers afin de moderniser les grandes mines existantes et d'introduire de nouvelles technologies : liquéfaction et gazéification, gaz de houille, transport de charbon en suspension par carboduc[E 2].

En 2011, grâce à une vaste restructuration de l'industrie charbonnière, 7 entreprises produisent plus de 100 millions de tonnes de charbon : Shenhua, ChinaCoal, Shaanxi Coal and Chemical Industry, Shanxi Coking, Datong Coal Mine, Jizhong Energy et Shandong Energy ; leur production cumulée atteint environ un milliard de tonnes par an, soit 1/3 de la production totale[9] - [10].

Consommation de charbon

La consommation de charbon en Chine a progressé de 4,9 % en 2021 à 86,17 EJ, soit 53,8 % du total mondial ; elle a progressé de 7,5 % depuis 2016, après avoir décru de 2,8 % de 2014 à 2016 ; elle a progressé de 8,1 % de 2011 à 2021. La Chine a produit 98,8 % de sa consommation de charbon en 2021[b 3].

À partir de 2017, la consommation de charbon repart à la hausse, en raison d'un boom dans la construction de centrales électriques. La Chine est ainsi capable de produire 1 027 gigawatts au moyen de cette matière fossile, un peu plus de la moitié de la capacité de production mondiale[11].

Le rapport annuel 2014 de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) sur le charbon prévoit que d'ici à 2019, la Chine représentera encore 61 % de la croissance de la demande mondiale : 471 millions de tonnes équivalent charbon (Mtec) sur un total de 772 Mtec[12].

Le charbon a représenté 69 % de la consommation totale d'énergie de la Chine en 2011. En 2012, la Chine a consommé 3,6 milliards de tonnes de charbon, soit près de la moitié de la consommation mondiale et plus du double de sa consommation de 2000. La moitié du charbon est utilisé pour la production d'électricité, et 45 % pour l'industrie (sidérurgie, cimenteries). L'EIA prévoit qu'avec le ralentissement de la croissance industrielle et la baisse de l'intensité énergétique, la production d'électricité augmentera sa part dans la consommation de charbon de 50 % en 2010 à 57 % en 2040[E 1].

Selon le New York Times, de nouvelles statistiques nationales chinoises sur l'énergie montraient que, depuis 2000, le pays avait consommé bien plus de charbon qu'il ne l'a déclaré jusque-là, jusqu'à 17 % de plus par an. Ainsi, les données de 2012 font apparaître 600 millions de tonnes supplémentaires, soit plus de 70 % de toute la consommation annuelle des États-Unis. Les statistiques ont été révisées pour tenir compte des émissions provenant de petites entreprises notamment ; les autorités avaient depuis longtemps constaté des écarts importants entre les chiffres du BNS, l'institut chinois de statistiques, et ceux de la fédération professionnelle des producteurs de charbon. Les émissions de CO2 de la Chine vont donc être revues en hausse[13].

Réserves de pétrole

Les réserves prouvées de pétrole de la Chine étaient estimées par BGR à 3,54 Gt (milliards de tonnes) fin 2020. Ces réserves classaient la Chine au 13e rang mondial avec 1,4 % du total mondial et au 1er rang en Asie-Pacifique[r 3]. Elles représentaient 18,2 années de production au rythme de 2020[r 4].

Les réserves prouvées de la Chine étaient estimées par le Conseil mondial de l'énergie à 20,4 milliards de barils en selon Oil & Gas Journal (14e rang mondial) ; la production étant de 1 492 Mbbl en 2011, il restait 13,7 années de réserves ; la première découverte, celle du champ de Lachunmia, dans le Gansu (nord), date de 1939 ; deux gisements de grande envergure ont été découverts : Daqing (1959) dans le Heilongjiang, province limitrophe de la Sibérie (au bord du fleuve Amour), et Shengli (1961) près du golfe de Bo Hai (Shandong) ; les réserves de pétrole chinoises demeurent un secret ; le Oil & Gas Journal a relevé son estimation de 4 Mbbl en 2012 par rapport à celles de 2009 ; les principaux gisements sont situés au nord-est[14].

Les réserves prouvées récupérables d'huile de schiste étaient estimées à 10 milliards de barils en 2011[14] ; la première évaluation de ces ressources date de 2006, elle a donné une évaluation des réserves ultimes de 720 milliards de tonnes, dont 48 Mds de tonnes de ressource in situ ; les gisements sont situés dans 22 provinces ; une première exploitation est en cours à Fushun, la « capitale du charbon », où l'huile de schiste située au-dessus de la couche de charbon est extraite en tant que sous-produit. La production totale de la Chine est estimée à 10 000 barils par jour en 2010[WEC 1].

Bilan énergétique pétrole

Le bilan énergétique du pétrole est décrit par l'Agence internationale de l'énergie :

| BILAN ÉNERGÉTIQUE PÉTROLE 2020[1] | |||||

| RESSOURCES | PJ | % | EMPLOIS | PJ | % |

| Production de pétrole brut | 8 167 | 27,9 % | Divers et écarts statistiques | 47 | 0,2 % |

| Importations | 22 693 | 77,4 % | Raffineries | 29 084 | 99,2 % |

| Exportations | -69 | -0,2 % | Usages propres industrie énergie | 104 | 0,4 % |

| Variations stocks | -1 484 | -5,1 % | Consommation finale | 72 | 0,2 % |

| Total ressources | 29 307 | 100 | Total emplois | 29 307 | 100 |

| BILAN ÉNERGÉTIQUE PRODUITS PÉTROLIERS 2020 | |||||

| Importations | 3 328 | 10,8 % | Exportations | 2 795 | 9,1 % |

| Raffineries | 28 611 | 92,9 % | Soutes internationales | 1 157 | 3,8 % |

| Variations stocks | -841 | -2,7 % | Consommation branche énergie | 2 605 | 8,5 % |

| Transferts et écarts | -295 | -1,0 % | Consommation finale | 24 246 | 78,7 % |

| Total ressources | 30 803 | 100 | Total emplois | 30 803 | 100 |

| Détail consommation branche énergie | Détail consommation finale | ||||

| Production d'électricité | 113 | 4,3 % | Industrie | 3 544 | 14,6 % |

| Chaufferies | 266 | 10,2 % | Transport | 11 764 | 48,5 % |

| Usage propre branche énergie | 2193 | 84,2 % | Résidentiel | 1 570 | 6,5 % |

| Tertiaire | 655 | 2,7 % | |||

| Agriculture | 762 | 3,1 % | |||

| Usages non énergétiques | 5 951 | 24,5 % | |||

Production et importation de pétrole

| Source : Agence internationale de l’énergie[1] |

En 2021, la Chine a produit 198,9 Mt (millions de tonnes) de pétrole, soit 3,99 Mb/j (millions de barils par jour), en hausse de 2,4 % en 2021, mais en baisse de 2 % depuis 2011. Elle se classe au 6e rang mondial avec 4,7 % de la production mondiale[b 4].

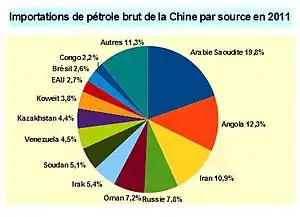

La Chine était en 2021 le 1er importateur mondial de pétrole et produits pétroliers avec 12,72 Mb/j (629,4 Mt, dont 526 Mt de brut), soit 19,0 % des importations mondiales, devant les États-Unis : 8,48 Mb/j, soit 12,7 % ; l'Europe a importé 13,52 Mb/j, soit 20,2 %. Les importations chinoises ont baissé de 1,6 % en 2021, mais progressé de 102 % depuis 2011 ; les importations de brut de 2021 provenaient surtout du Moyen-Orient : 257,7 Mt (49 %), de Russie : 79,6 Mt (15 %), d'Afrique occidentale : 59,9 Mt (11,4 %) et d'Amérique latine : 57,6 Mb/j (11,0 %). La Chine importe 103,4 Mt de produits pétroliers et en exporte 60,6 Mt[b 5].

La Chine était exportateur net de pétrole jusqu'au début des années 1990 ; malgré un développement rapide de la production nationale (mais nettement ralenti depuis 2005), les importations ont augmenté encore plus vite, si bien que depuis 2010 la Chine importe plus de la moitié de ses besoins, et est devenue depuis 2009 le 2e importateur mondial. L'EIA prévoit que les importations de pétrole de la Chine vont dépasser celles des États-Unis en 2014[E 3].

Pour le pétrole brut seul, les importations sont passées de 5,1 Mb/j en 2011 à 5,4 Mb/j en 2012 (+7 %) et à 5,6 Mb/j en 2013 (+4,4 %) ; le 5e plan a fixé l'objectif de limiter la part des importations dans la demande à 61 % en 2015. L'EIA prévoit que cette part passera à 66 % en 2020 et 72 % en 2040[E 4].

Le Moyen-Orient reste la principale provenance des importations en 2013, avec 2,9 Mb/j (52 %) en 2013, suivi par l'Afrique : 1,3 Mb/j (23 %), les Amériques (10 %), l'Asie-Pacifique (2 %) et les autres régions (13 %) ; l'Arabie saoudite et l'Angola sont les deux principaux pays fournisseurs, avec 33 % du total à eux deux[E 4].

source : EIA (U.S. Energy Information Administration)[E 5]

L'évolution de la production et des échanges de pétrole brut est retracée par le tableau ci-dessous et le graphique ci-contre.

| Pétrole brut en Chine (milliers de barils par jour) | |||

|---|---|---|---|

| Année | Production | Importation nette | Net disponible |

| 1990 | 2 768 | -442 | 2 326 |

| 2000 | 3 378 | 1 194 | 4 572 |

| 2005 | 3 809 | 2 438 | 6 247 |

| 2006 | 3 884 | 2 777 | 6 662 |

| 2007 | 3 956 | 3 186 | 7 142 |

| 2008 | 4 037 | 3 493 | 7 530 |

| 2009 | 4 068 | 3 978 | 8 046 |

| 2010 | 4 363 | 4 693 | 9 056 |

| 2011 | 4 347 | 5 076 | 9 423 |

| 2012 | 4 372 | 5 400 | 9 770 |

| 2013 | 4 459 | 5 600 | 10 060 |

| source : EIA (U.S. Energy Information Administration)[15] | |||

Consommation de pétrole

En 2021, la Chine a consommé 30,6 EJ de pétrole, soit 15,44 Mb/j (millions de barils par jour), en hausse de 6,7 % en 2021 et de 58 % depuis 2011. Elle se classe au 2e rang mondial avec 16,6 % de la consommation mondiale, derrière les États-Unis (19,2 %). Sa production couvre seulement 25,9 % de sa consommation[b 6].

Organisation du secteur pétrolier

La Commission nationale du développement et des réformes (NDRC), un département du Conseil d'État de la Chine, est l'autorité principale chargée des politiques, de la réglementation et de la planfication dans le secteur de l'énergie. Sous son autorité, l'Administration nationale de l'énergie (NEA) créée en 2008 est le régulateur du secteur ; elle approuve les nouveaux projets, fixe les prix de gros et organise l'application des politiques énergétiques du gouvernement. En , le gouvernement a créé une Commission nationale de l'énergie chargée de coordonner les politiques énergétiques des diverses agences du Conseil d'État.

Les compagnies pétrolières nationales chinoises (NOCs) issues de la réorganisation du secteur (1994-98) sont :

- China National Petroleum Corporation (CNPC) et

- China Petroleum and Chemical Corporation (Sinopec).

Ces deux conglomérats verticalement intégrés contrôlent l'ensemble des activités pétrolières, de l'amont à l'aval, à travers de nombreuses filiales locales.

CNPC est leader dans l'amont en Chine, avec sa branche cotée en bourse PetroChina, et représente environ 53 % du pétrole et 75 % du gaz produits en Chine. Sa stratégie est d'accroître l'intégration de ses branches et de s'étendre vers l'aval.

Sinopec est plus concentrée sur l'aval, en particulier le raffinage et la distribution, qui représentent environ 76 % de son chiffre d'affaires. Elle cherche à acquérir plus d'actifs en amont progressivement.

D'autres NOC ont émergé au cours des dernières années, en particulier China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), qui est responsable de l'exploration et de la production de pétrole offshore, mais concurrence de plus en plus CNPC et Sinopec en s'étendant vers l'aval, en particulier dans la province de Guangdong. Sinochem Corporation, CITIC Group et Yanchang Petroleum ont aussi pris de l'importance dans le secteur pétrolier de la Chine, bien qu'à une échelle relativement modeste[E 6]

Par ailleurs, des compagnies pétrolières internationales (IOCs) ont obtenu un meilleur accès à l'offshore pétrolier et aux champs de gaz non conventionnels, principalement grâce à des accords de partage de production et des coentreprises, en particulier ConocoPhillips, Shell, Chevron, BP, BG, Husky, Anadarko et ENI. Les NOC doivent détenir une participation majoritaire dans tout contrat de partage de production (PSC) et peuvent devenir l'opérateur lorsque les coûts de développement ont été remboursés. Les IOC apportent leur expertise technique afin de nouer partenariat avec une NOC et faire une percée sur les marchés chinois[E 6].

Exploration et production de pétrole

La plupart des gisements chinois étant matures, la production plafonne après un bond de 7 % en 2010 et ne se maintient que grâce au développement de nouveaux gisements en offshore (mer de Bohai : 406 000 barils par jour en 2012, et mer de Chine du Sud : 193 000 barils par jour ; l'offshore assure 19 % de la production chinoise en 2013) ou dans les zones reculées de l'Ouest (Xinjiang : 370 000 barils par jour dans les bassins du Junggar et du Tarim, Sichuan, Gansu et Mongolie Intérieure : 451 000 barils par jour à Changqing dans le bassin d'Ordos), ainsi qu'aux techniques de récupération assistée du pétrole sur les gisements anciens tels que Daqing (Nord-Est, exploité par CNPC, 19 % de la production en 2012 avec 800 000 barils par jour) et Shengli (Est, exploité par Sinopec, 500 000 barils par jour en 2012)[E 7].

L'exploration en offshore se heurte à des conflits territoriaux avec le Japon, le Viêt Nam et les Philippines[E 8].

Activités pétrolières à l'étranger

La Chine intervient de plus en plus à l'étranger, grâce à ses énormes réserves de devises estimées à 3 300 milliards de dollars en 2012, pour sécuriser ses importations et accéder à des technologies nouvelles. Depuis 2008, les NOC ont acquis des actifs au Moyen-Orient, en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Afrique et en Asie. Elles ont investi 18 milliards de dollars en acquisitions d'actifs pétroliers et gaziers à l'étranger en 2011 (dont 12 Mds pour accéder aux techniques du gaz naturel liquéfié (GNL) et du gaz non conventionnel) et 34 Mds $ en 2012[E 9].

La production de pétrole de la Chine à l'étranger s'est accrue rapidement de 140 000 barils par jour en 2000 à 2 millions de barils par jour en 2012, soit plus du tiers de ses importations. CNPC a été la compagnie la plus active, mais Sinopec, CNOOC et d'autres NOC ont également étendu leurs investissements outre-mer. CNPC, détenant des actifs en hydrocarbures dans 30 pays, a produit 0,8 million bbl/j de pétrole à l'étranger en 2011 et autant en 2012, année où elle s'est focalisée sur des acquisitions dans le gaz de schiste. Les deux tiers de sa production internationale proviennent de ses actifs au Kazakhstan et au Soudan. Sinopec a produit 456 000 barils par jour outre-mer en 2012, et compte porter cette production à 1 million bbl/j en 2015. CNOOC a signé un contrat en 2013 pour acheter la compagnie pétrolière canadienne Nexen pour plus de 15 milliards $, la plus grosse acquisition chinoise à l'étranger, qui permettra à CNOOC de porter sa part de 6 % à 10 % des productions outre-mer en 2015. Les NOC investissent aussi dans les terminaux de liquéfaction de gaz dans la région Asie-Pacifique, au Canada et aux États-Unis. Les NOC prévoient d'accroitre la part de leur production à l'étranger de 20 % à 30 % en 2015. Depuis 2008, les NOC ont signé des accords «pétrole contre prêt» pour un montant de près de 108 milliards $ avec la Russie, le Kazakhstan, le Venezuela, le Brésil, l'Équateur, la Bolivie, l'Angola et le Ghana ; la Chine a aussi conclu plusieurs contrats de troc pétrole brut contre marchandises pour près de 40 Mds $ avec le Venezuela[E 9].

Oléoducs

La Chine a, selon CNPC, un réseau intérieur d'environ 14 658 miles d'oléoducs pour le transport du pétrole brut (67 % gérés par CNPC et 33 % par d'autres NOC) et 11 795 miles pour les produits pétroliers à fin 2012[E 5].

L'oléoduc Western China Refined Oil Pipeline (1 150 miles) relie les raffineries d'Urumqi dans la province du Xinjiang à Lanzhou dans la province de Gansu, d'où partent d'autres oléoducs vers les provinces côtières. La Chine a inauguré son premier oléoduc transnational en pour importer du pétrole du Kazakhstan et de Russie (1 384 miles, 240 000 bbl/j, en cours d'extension à 400 000 bbl/j) ; un deuxième oléoduc Kazakhstan-Chine est à l'étude pour acheminer le pétrole des champs de la mer Caspienne, dont le nouveau champ de Kachagan. Le géant pétrolier russe Transneft a construit de 2006 à 2012 un oléoduc de 3 000 miles nommé Eastern Siberia-Pacific Ocean Pipeline (ESPO), qui livre 300 000 bbl/j à CNPC qui l'achemine jusqu'à Daqing via un oléoduc chinois de 597 miles ; la 2e branche de cet oléoduc ESPO achemine le pétrole de Taishet au port russe de Kozmino sur le Pacifique, d'où des quantités supplémentaires peuvent être acheminées vers la Chine par la voie maritime. La Russie prévoit d'accroître la capacité de cet oléoduc à 1,6 Mbbl/j en 2018 ; en attendant, Rosneft envoie 140 000 bbl/j des gisements de Sibérie occidentale via l'oléoduc du Kazakhstan de 2014 à 2018. Un autre oléoduc est en projet pour relier le Myanmar au Yunnan afin de raccourcir le trajet du pétrole du Moyen-Orient vers la Chine, évitant le détroit de Malacca par lequel transitent 80 % des importations de pétrole de la Chine ; la capacité de cet oléoduc sera de 440 000 bbl/j à son achèvement en 2014[E 10].

Raffinage

La capacité de raffinage de la Chine est estimée à 16,99 Mb/j (millions de barils par jour) en 2021, en hausse de 1,8 % en 2021 et de 30,5 % depuis 2011 ; elle se classe au 2e rang mondial avec 16,7 % du total mondial, derrière les États-Unis (17,6 %)[b 7].

Sinopec possèdait 41 % des capacités de raffinage et CNPC 30 % en 2013. Sinopec était, avec 5,5 Mb/j, le second raffineur mondial ; les autres NOC investissent activement pour augmenter leurs parts de marché, parfois en coentreprise avec des compagnies nationales (Koweït, Arabie saoudite, Russie, Qatar et Venezuela) ; à l'inverse, Sinopec a acquis une part de 37,5 % dans la raffinerie saoudite de Yanbu et conclu des partenariats en Afrique du Sud et au Brésil ; CNPC a fait de même à Singapour et au Japon, et a investi dans des parts de raffineries et d'oléoducs en Afrique en échange de droits d'exploration et production[E 11].

Réserve stratégique

La Chine a décidé, dans son 10e plan quinquennal (2000-2005) de créer en 3 phases une réserve stratégique de pétrole brut de 500 millions de barils d'ici 2020. La phase 1, achevée en 2009, totalise 103 mb sur quatre sites, et la phase 2 ajoutera 169 Mb d'ici 2015. De plus, les stocks commerciaux de brut représentent entre 250 et 400 Mb[E 11].

Réserves de gaz naturel

Les réserves prouvées de gaz naturel de la Chine étaient estimées par BGR à 6 654 Gm3 (milliards de m3) fin 2020. Ces réserves classaient la Chine au 7e rang mondial avec 3,2 % du total mondial et au 1er rang en Asie-Pacifique devant la Malaisie et l'Australie[r 5]. Elles ont fortement progressé : +137 % depuis 2010[16]. Elles représentent 32 années de production au rythme de 2020[r 6].

Gaz non conventionnel : les réserves de gaz de schiste étaient évaluées de façon très grossières par l'EIA en 2013 à 1 275 Tcf (trillions de pieds cubes), soit plus que les réserves connues des États-Unis et du Canada réunies, mais les investigations de terrain restent à leurs débuts ; des évaluations géologiques ont conclu que les régions les plus prometteuses sont les bassins du Tarim, de l'Ordos et du Sichuan ; Shell, Chevron et ConocoPhillips, ainsi que de nombreux outsiders chinois ou étrangers, sont déjà engagés dans l'exploration du gaz de schiste en Chine ; mais le manque de gazoducs pour évacuer la production des éventuelles découvertes sera un frein majeur pour le succès du gaz de schiste ; les réserves de gaz de houille sont également importantes : 530 Tcf, et celles de gaz de réservoir compact (tight gas), plus modestes, ne sont pas négligeables : 106 Tcf[17].

Bilan énergétique gaz naturel

| BILAN ÉNERGÉTIQUE GAZ NATUREL 2020[1] | |||||

| RESSOURCES | PJ | % | EMPLOIS | PJ | % |

| Production d’énergie primaire | 6 745 | 59,8 % | Consommation branche énergie | 3 110 | 27,6 % |

| Importations | 4 718 | 41,8 % | Consommation finale | 8 080 | 71,6 % |

| Exportations | -181 | -1,6 % | Pertes | 92 | 0,8 % |

| Total ressources | 11 282 | 100 | Total emplois | 11 282 | 100 |

| Détail consommation branche énergie | Détail consommation finale | ||||

| Production d'électricité | 1 159 | 37 % | Industrie | 4 108 | 51 % |

| Cogénération | 1 163 | 37 % | Transport | 1 099 | 14 % |

| Usage propre branche énergie | 964 | 31 % | Résidentiel | 1 977 | 24 % |

| Écarts statistiques | -88 | -3 % | Tertiaire | 515 | 6 % |

| Usages non énergétiques | 376 | 5 % | |||

Production et importation de gaz naturel

| Source : Agence internationale de l’énergie[1] |

En 2021, la Chine a produit 209,2 Gm3 (milliards de m3) de gaz naturel, soit 7,53 EJ, en hausse de 8,1 % en 2021 et de 97 % depuis 2011. Elle se classe au 4e rang mondial avec 5,2 % de la production mondiale[b 8].

Source : BP[b 9].

En 2021, les importations ont atteint 162,7 Gm3, au 1er rang mondial (13,3 % du total mondial), dont 53,2 Gm3 par gazoducs et 109,5 Gm3 par voie maritime, sous forme de GNL. La croissance des importations chinoises est très rapide : elles ont été multipliées par 5,3 en dix ans et ont encore progressé de 17,3 % en 2021[b 10]. Les importations par gazoducs provenaient en 2021 du Turkmenistan : 31,5 Gm3, de Russie : 7,6 Gm3, du Kazakhstan : 5,9 Gm3, d'Ouzbékistan : 4,3 Gm3 et du Myanmar : 3,9 Gm3. Les importations par voie maritime provenaient d'Australie : 43,6 Gm3, des États-Unis : 12,4 Gm3, du Qatar : 12,3 Gm3, de Malaisie : 11,7 Gm3, d'Indonésie : 6,6 Gm3, de Russie : 6,2 Gm3, de Papouasie-Nouvelle-Guinée : 4,5 Gm3, etc[b 9].

| Gaz naturel en Chine (milliards de m3)[18] | |||

|---|---|---|---|

| Année | Production | Importation nette | Net disponible |

| 1990 | 15,4 | -0,4 | 15 |

| 2000 | 27,4 | -3 | 24 |

| 2005 | 49,7 | -3 | 47 |

| 2010 | 96,5 | 16,4 | 113 |

| 2011 | 106,2 | 30,5 | 137 |

| 2012 | 111,5 | 40,8 | 152 |

| 2013 | 121,8 | 51,5 | 173 |

| 2014 | 131,2 | 57,5 | 189 |

| 2015 | 135,7 | 59,4 | 195 |

| 2016 | 137,9 | 73,5 | 211 |

| 2017 | 149,2 | 92,8 | 242 |

| 2018 | 161,5 | 121,3 | 284 |

| 2019 | 177,6 | 132,4 | 310 |

| 2020 | 194,0 | 139,1 | 333 |

| 2021 | 209,2[b 8] | 162,7[b 10] | 372 |

Consommation de gaz

En 2021, la Chine a consommé 378,7 Gm3 de gaz naturel, soit 13,63 EJ, en hausse de 12,8 % en 2021 et de 180 % depuis 2011. Elle se classe au 3e rang mondial avec 9,4 % de la consommation mondiale, derrière les États-Unis (20,5 %) et la Russie (11,8 %). Elle a produit 55,2 % du gaz qu'elle a consommé[b 11].

Le gouvernement chinois s'est donné comme objectif de faire passer la part du gaz dans la consommation d'énergie primaire de 4 % en 2011 à environ 8 % en 2015 et 10 % en 2020, afin de réduire la pollution due au charbon. La consommation s'est élevée à environ 5,2 Tcf (147 Mds m3) en 2012, en hausse de 11 % en un an, et le pays a importé près de 1,5 Tcf (39 Mds m3). Bien que la majeure partie de la consommation de gaz soit le fait de l'industrie (48 % en 2011), la part du gaz dans la production d'électricité et les consommations résidentielles et de transport ont progressé rapidement depuis dix ans. L'EIA prévoit une progression de la demande à 7,8 Tcf (220 Mds m3) en 2020 et 17 Tcf (480 Mds m3) en 2040, soit un taux moyen annuel de +4 %[E 12].

Organisation du secteur gazier

Comme le secteur pétrolier, le secteur gazier est dominé par les trois compagnies d'état : CNPC, Sinopec et CNOOC. CNPC est la plus grande compagnie gazière du pays, aussi bien à l'amont qu'à l'aval ; sa part dans la production de gaz est de 73 %. Sinopec exploite le gisement de Puguang dans le Sichuan, l'un des plus prometteurs. CNOOC a dirigé la construction des trois premiers terminaux d'importation de GNL à Shenzhen, Fujian et Shanghai, et tient une part majeure dans la production de gaz offshore, via des accords de partage de production avec des compagnies étrangères, qui lui donnent le droit d'acquérir 51 % dans toutes les découvertes en offshore dès que le partenaire a récupéré ses coûts de développement[E 13].

Les prix du gaz, comme ceux du pétrole, sont réglementés et en général inférieurs à ceux du marché international. La Chine a pour politique de favoriser les usages industriels et la production d'engrais par des prix bas, tandis que les secteurs résidentiel et du transport paient des prix de marché plus élevé. La NDRC a mis en place un nouveau système rapprochant les prix intérieurs des prix du marché international, et la Chine a ouvert son premier marché de négoce de gaz naturel à court terme au Shanghai Petroleum Exchange en ; la réforme des prix, initiée en 2010 dans quelques villes, puis dans les provinces de Guangdong et Guangxi fin 2011, a été étendue à tout le pays en , avec une hausse des prix de 15 % hors secteur résidentiel[E 14].

Exploration et production de gaz naturel

Les principales régions productrices de gaz naturel sont :

- le Sichuan (sud-ouest), où les principales découvertes récentes sont les gisements de Yuanba et Puguang, développés par Sinopec, qui a démarré la production à Puguang en 2010, a atteint en 2012 sa capacité maximale de 350 Bcf (9,9 Mds m3) et prévoit de produire à ce niveau pendant vingt ans ; Yuanba produira 120 Bcf (3,4 Mds m3) en 2016. Au Sichuan se trouvent également cinq gisements de gaz à haute teneur en soufre dans le bassin de Chuandongbei, pour l'exploitation duquel CNPC a signé en 2007 un contrat de partage de production de 30 ans avec Chevron afin de mettre en service ce gisement techniquement difficile ; la mise en production a été repoussée à plusieurs reprises et est prévue fin 2014 avec une production de 270 Bcf (7,6 Mds m3)[E 14].

- le Xinjiang (nord-ouest), qui a produit 827 Bcf (23,4 Mds m3) en 2012 ; le bassin du Tarim a été la seconde zone de production en 2012 avec 680 Bcf (19 Mds m3), soit 18 % de la production chinoise ; selon CNPC, les deux principaux champs gaziers du bassin du Tarim, Kela-1 et Dina-2, ont des réserves prouvées de 16,2 Tcf (460 Mds m3) ; la région est encore sous-explorée, mais la structure géologique complexe et l'éloignement des centres de consommation rendent les coûts de développement élevés ; les deux oléoducs ouest-est de CNPC, qui relient la région du Xinjiang à Shanghai, Beijing et Guangdong, ont grandement étendu le potentiel du bassin du Tarim pour approvisionner les marchés de la Chine orientale. D'autres découvertes à haut potentiel ont été effectuées dans le bassin de Junggar au Xinjiang et le bassin de Qaidam dans la province de Qinghai[E 15].

- le nord-est, avec la région pétrolière et gazière de Changqing dans le bassin d'Ordos, première région productrice de gaz en Chine, avec le gisement de Sulige qui contient plus de 35 Tcf (990 Mds m3) de réserves prouvées ; bien que présentant des difficultés techniques (faible perméabilité et faible pression, nécessitant la fracturation hydraulique), la production a atteint 1 012 Bcf (28,7 Mds m3) en 2012, soit 27 % du total de la Chine. CNPC prévoit de porter la production à 1236 Bcf (35 Mds m3) à Changqing d'ici 2015. Total et Shell Oil ont des contrats de partage de production avec CNPC pour des projets de tight gas (gaz piégé dans des formations rocheuses imperméables) dans les gisements de South Sulige et Changbei. Le champ gazier de Danuidi, exploité par Sinopec dans le bassin d'Ordos, a fortement accru sa production, atteignant 130 Bcf (3,7 Mds m3) en 2012. Dans le bassin de Songliao se trouve le gisement de pétrole et de gaz de Daqing qui a produit 119 Bcf (3,4 Mds m3) en 2012. Dans cette zone, la Chine a lancé des expérimentations de réinjection de dioxyde de carbone produit par le gisement de gaz de Changqing pour améliorer la récupération du pétrole du champ pétrolier de Jilin[E 15].

- en offshore : CNOOC a produit environ 200 Bcf (5,7Mds m3) en 2011 dans les eaux peu profondes de la Mer de Chine méridionale, soit 57 % de sa production totale en Chine ; le principal gisement de cette région est Yacheng 13-1, source de choix pour les centrales électriques de Hong-Kong, qui produit environ 125 Bcf (3,5 Mds m3/an), mais a décliné depuis 2007 ; d'autres gisements entrés en production en 2005 ont compensé ce déclin. CNOOC projette d'explorer des gisements profonds dans le bassin du delta de la Rivière des Perles et le bassin de Qiongdongnan. En partenariat avec Husky Energy, CNOOC a entamé le développement du premier gisement en eau profonde : Liwan, prévu pour démarrer sa production commerciale en 2014 ; ses réserves sont estimées entre 4 et 6 Tcf (110 à 170 Mds m3) et sa production attendue à 180 Bcf (5 Mds m3/an) ; d'autres gisements en eau profonde tels que Panyu 34-1 alimenteront la plateforme de traitement de Liwan. D'autres IOCs (Chevron, BG, BP, Anadarko et Eni) ont signé des contrats de partage de production pour des blocs en eau profonde dans cette région[E 15].

Gaz non conventionnels :

- gaz de couche (coalbed methane) : les principales ressources sont dans les bassins du nord et du nord-est, le bassin du Sichuan au sud-est et les bassins de Junggar et du Tarim à l'ouest. La production de 2012 était de 441 Bcf (12,5 Mds m3), tirée des mines de charbon et de puits de surface, et la Chine vise 700 Bcf (20 Mds m3) fin 2015 selon l'AIE, portant les taux d'utilisation de 40 % à 60 %[E 16].

- gazéification de charbon : la première usine de gazéification démarrera en 2014 à Datang, dans la province de Mongolie-Intérieure ; trois autres usines sont prévues d'ici 2015 pour approvisionner Beijing en gaz. L'objectif de production pour 2015 est de 530 Bcf (15 Mds m3) ; Sinopec a lancé la construction du plus grand projet de gazéification de charbon en Chine dans le Xinjiang avec une capacité de 2 800 Bcf (80 Mds m3) d'ici 2017. De nombreux autres projets sont en préparation, mais les coûts de capital élevés pour les infrastructures associées, le manque de ressources en eau et les fortes émissions de gaz à effet de serre les rendent incertains[E 16].

- gaz de schiste : les ressources sont situées surtout dans les bassins du Sichuan et du Tarim ainsi que dans les bassins du nord et du nord-est ; l'EIA les réserves techniquement récupérables de gaz de schiste de la Chine à 1 115 Tcf (31 600 Mds m3), les plus importantes au monde ; les autres estimations sont inférieures, et le ministère chinois des Terres et des Ressources les évaluait en 2012 à 883 Tcf (25 000 Mds m3). La production de gaz de schiste n'était que de 1,8 Bcf (0,05 Mds m3) en 2012, issue de forages de tests dans le bassin du Sichuan ; les objectifs du ministère sont de 230 Bcf (6,5 Mds m3) fin 2015 et 2100 Bcf (60 Mds m3) en 2020, mais CNPC et Sinopec, qui contrôlent 80 % des ressources, ne prévoient que 95 Bcf (2,7 Mds m3) au total pour 2015. Les NOC sont en discussions avec plusieurs compagnies étrangères pour acquérir les compétences techniques et les capitaux nécessaires : CNPC a signé avec Shell en le premier contrat de partage de production pour le bloc de gaz de schiste de Fushun-Yonghchuan dans le bassin du Sichuan ; Shell a aussi des partenariats avec Sinopec et CNOOC sur deux autres gisements de gaz de schiste ; après avoir investi 950 M$ de 2011 à 2013 dans l'exploration du gaz de schiste en Chine, Shell prévoit de dépenser 1 Md $ par an sur cinq ans pour le développement de ces ressources ; Sinopec mène aussi des explorations avec Chevron et ConocoPhillips dans les bassins du Qiannan et du Sichuan ; les NOC investissent également dans des gisements de gaz et pétrole de schiste en Amérique du Nord afin d'acquérir de l'expertise technique. La Chine a adjugé ses premières licences de gaz de schiste en 2011 pour quatre blocs dans le bassin du Sichuan ; un deuxième appel d'offres mi-2012 a permis d'allouer 19 blocs à 16 compagnies chinoises, surtout des producteurs de charbon et d'électricité, qui faute d'expérience devront conclure des partenariats avec les NOC ou des compagnies étrangères[E 17].

Gazoducs

La Chine avait environ 32 000 miles (51 500 km) de gazoducs principaux à la fin de 2012 ; ce réseau reste fragmenté, bien que les NOC au développement de l'interconnexion ; elles gèrent les artères principales, laissant les réseaux locaux aux compagnies de distribution locales. CNPC est le principal opérateur du réseau de transport, dont elle détient plus des trois quarts, y compris les gazoducs ouest-est ; elle a récemment étendu ses activités vers l'aval. CNPC a construit trois gazoducs parallèles, les gazoducs Shan-Jing, reliant le bassin d'Ordos (nord) à l'agglomération de Pékin (2011) ; son gazoduc Zhongwei-Guiyang transporte le gaz issu du gazoduc ouest-est depuis le centre-nord du pays jusqu'aux marchés du sud-ouest (2013) ; Sinopec joue un rôle important dans la partie aval du transport, surtout dans la province du Sichuan[E 18].

Le gazoduc Ouest-est a été construit de 2002 à 2004 par CNPC pour approvisionner les régions de l'Est et du Sud depuis les gisements des provinces de l'Ouest (bassins du Tarim, de Qaidam et d'Ordos) et des pays d'Asie centrale ; c'était alors le plus long gazoduc de Chine : 2 500 miles (4 000 km) et sa capacité initiale était de 420 Bcf/an (12 Mds m3/an). CNPC a construit un deuxième gazoduc Ouest-est, terminé en 2011, pour connecter le gazoduc Asie centrale - Chine, à la frontière du Kazakhstan, aux provinces du sud-ouest ; sa capacité est de 1,1 Tcf/an (31 Mds m3/an) et sa longueur totale dépasse 5 200 miles (8 400 km), incluant sept ramifications majeures. CNPC a mis en chantier une troisième gazoduc ouest-est, qui devrait être opérationnel en 2015 ; il sera parallèle au second et aboutira aux provinces du sud-ouest : Fujian et Guangzhou ; il transportera 1,1 Tcf/an (31 Mds m3/an) de gaz d'Asie centrale et des gisements du Xinjiang. Des projets sont en préparation pour les quatrième et cinquième gazoducs avec une capacité de 1,6 Tcf/an chacun (45 Mds m3/an)[E 18].

La première voie d'importation de gaz a été le gazoduc Asie centrale - Chine (CAGP) mis en service fin 2009 sur 1 130 miles (1 820 km) pour acheminer 31 Mds m3/an de gaz du Turkménistan, d'Ouzbékistan et du Kazakhstan vers la frontière de la Chine (Xinjiang), où il se connecte au second gazoduc ouest-est[E 19].

CNPC a investi dans des parts de gisements au Turkménistan pour sécuriser cet approvisionnement : elle exploite, sous contrat de production partagée, le gisement de Bagtyýarlyk qui alimente le gazoduc d'Asie centrale - Chine ; en 2009, CNPC a obtenu l'autorisation de développer le gisement géant de Galkynysh et a signé un contrat avec la compagnie d'état Turkmengaz. La Chine a importé plus de 765 Bcf (22 Mds m3) du Turkménistan et d'Ouzbékistan en 2012 ; elle a signé en 2013 un accord de fourniture de gaz avec le Turkménistan pour porter les fournitures de 1,4 Tcf/an à 2,3 Tcf/an (65 Mds m3/an) en 2020 grâce à la production de Galkynysh qui a démarré en [E 19].

Le gazoduc d'Asie centrale - Chine (CAGP) est en cours d'extension pour acheminer ces fournitures croissantes : en 2010, CNPC a signé un accord avec l'Ouzbékistan pour des livraisons de 350 Bcf/an (10 Mds m3/an) par un gazoduc qui se raccorde au CAGP. Le Kazakhstan et la Chine ont signé en 2010 un accord de coentreprise pour construire un gazoduc depuis l'Ouest du Kazakhstan qui se connectera au CAGP, dont il constituera la 3e phase, ajoutant 880 Bcf/an (25 Mds m3/an) à sa capacité en 2014 et alimentant le 3e gazoduc chinois ouest-est. CNPC a signé en 2013 un autre accord avec Uzbekneftegaz, la compagnie pétro-gazière ouzbèke, pour construire une quatrième ligne du CAGP, qui ajoutera encore 25 Mds m3/an de capacité en 2016[E 19].

Le gazoduc Chine-Myanmar va diversifier les fournitures ; CNPC a signé en 2008 avec le Myanmar un accord pour construire ce gazoduc de 1 123 miles (1 807 km) avec une capacité de 420 Bcf/an (12 Mds m3/an) depuis les gisements offshore du Myanmar jusqu'aux provinces méridionales de la Chine : Yunnan et Guangxi ; la production initiale des gisements est de 5 Mds m3/an, dont 4 Mds m3/an destinés à la Chine ; le gazoduc est entré en service en ; il devrait atteindre sa pleine capacité grâce au développement de nouveaux champs gaziers adjacents au Myanmar[E 19].

CNPC a signé en 2006 avec Gazprom un mémorandum d'entente pour importer du gaz russe par gazoduc, mais les négociations ont buté sur des questions de prix et de parcours ; en , un accord cadre a été signé pour acheter 1,3 Tcf/an (37 Mds m3/an) acheminés par un gazoduc en Sibérie orientale, destiné à relier l'extrême-orient russe et l'île de Sakhaline à la Chine du nord-est ; les deux compagnies continuent à négocier le prix[E 20].

Le , la Chine (China National Petroleum Corporation - CNPC) a signé avec la Russie (Gazprom) un contrat géant d'achat de gaz sur 30 ans, à partir de 2018 ; le gaz sera acheminé via un nouveau gazoduc reliant la Sibérie aux métropoles de la cote Est chinoise ; le volume livré devrait gonfler jusqu'à atteindre 38 milliards de mètres cubes par an ; le montant total du contrat dépasserait 400 milliards de dollars (293 milliards d'euros)[19].

Terminaux méthaniers

Depuis que la Chine a construit son premier terminal de regazéification, Dapeng LNG, en 2006, les importations de gaz naturel liquéfié (GNL) ont connu une croissance exponentielle, faisant de la Chine un des principaux importateurs mondiaux de GNL ; près de la moitié des importations chinoises de gaz naturel ont été livrées sous forme de GNL en 2012 : 706 Bcf (20 Mds m3) ont été importés (+20 %). La Chine, consommant plus de 6 % du commerce mondial de GNL, est devenue le 3e importateur mondial de GNL, dépassant l'Espagne en 2012. La capacité de régazéification était de 1,5 Tcf/an (42 Mds m3/an) fin 2013, et 20 Mds m3/an sont en cours de construction d'ici 2016 ; neuf terminaux sont en activité, cinq en construction et plusieurs autres en projet, bien que les prix du GNL soient plus élevés que ceux du gaz d'Asie centrale[E 20].

CNOOC a été pionnier dans le développement du GNL et reste un acteur majeur, avec six terminaux, dont celui de Ningbo dans la province de Zhejiang et celui de Zhuhai, tous deux entrés en service en 2013. CNOOC a mené à bien fin 2013 la construction de la première unité flottante de stockage et regazéification à Tianjin, plus coûteuse que les terminaux terrestres mais plus vite construite et apportant de la flexibilité. CNOOC construit deux terminaux GNL dans le sud : Hainan et Shenzhen/Diefu, et projette des extensions pour quatre de ses terminaux existants, ainsi que deux autres unités flottantes prévues pour 2014. CNPC est entré récemment sur le marché du GNL en inaugurant ses deux premiers terminaux, Dalian et Jiangsu, en 2011 ; un troisième, Tangshan, est entré en service fin 2013. Sinopec construit son premier terminal, Qingdao, pour 2014[E 21].

Les NOC doivent s'assurer des fournitures avant d'obtenir l'autorisation de construire un terminal, et la concurrence est vive avec les autres acheteurs, en particulier la Corée et le Japon. Les compagnies chinoises ont signé des contrats à long terme pour des livraisons de 5,2 Bcf/jour (150 Mm3/jour) d'ici 2030, la plupart avec des sociétés asiatiques s'approvisionnant en GNL d'Indonésie, Malaisie, Australie et Papouasie-Nouvelle-Guinée. Elles ont également investi dans des parts de capital de projets de liquéfaction en Australie : CNOOC possède 50 % du projet Queensland Curtis LNG et Sinopec 25 % d'Australia Pacific LNG ; ces deux terminaux devraient démarrer en 2015. La Chine diversifie ses importations de GNL : le Qatar a été en 2012 le premier fournisseur de GNL de la Chine, fournissant plus du tiers de la demande chinoise ; par ailleurs, certains contrats à long terme avec des majors pétroliers ne sont pas liés à une source particulière. La Chine a commencé à rechercher des ressources en gaz de schiste d'Amérique du Nord, investissant dans l'exploration et la production et des projets de GNL au Canada ; CNPC possède 20 % du projet LNG Canada et CNOOC, à travers sa filiale canadienne Nexen, a acheté des terrains dans l'ouest canadien en vue de construire un terminal méthanier de liquéfaction[E 21].

La croissance de la demande chinoise et la tension sur le marché mondial du GNL ont conduit à une hausse des prix d'importation du GNL : 10,43 $/million de Btu en 2012 en moyenne, et beaucoup plus pour les terminaux les plus récents : plus de 17 $/MBtu à Jiangsu et Dalian[E 21].

Réserves d'uranium et de thorium

Les réserves prouvées récupérables d'uranium de la Chine étaient estimées en 2015 à 272 500 tonnes U (tonnes d'uranium contenu), soit 5 % des réserves mondiales, au 8e rang mondial, très loin derrière l'Australie (29 %) et le Kazakhstan (13 %)[20].

Pour les réserves de thorium, elle est au 11e rang : 100 000 tonnes de réserves estimées en 2014, soit 1,6 % des réserves mondiales[21].

La prospection a été très active depuis plus de 50 ans ; les principaux gisements sont dans les provinces du Jiangxi et du Guangdong au sud-est, du Liaoning au nord-est et du Xinjiang et de la Mongolie Intérieure au nord[WEC 2].

En juin 2022, la Compagnie nucléaire nationale chinoise annonce la découverte de réserves très importantes d'uranium : 2 Mt (millions de tonnes), soit dix fois les réserves actuelles de la Chine, qui produit seulement environ un tiers de sa consommation d’uranium, dans des mines considérées comme relativement pauvres et complexes à exploiter[22] - [23]. Les nouvelles réserves d’uranium ont été trouvées à une profondeur jamais vue auparavant : 1 500 m, ce qui remet en question les théories dominantes sur les formations de gisements d’uranium. Li Ziying, directeur de l’Institut de recherche de Pékin sur la géologie de l’uranium et ses collègues ont découvert que l’uranium pouvait remonter directement du manteau terrestre et se retrouver piégé dans de petits « points chauds » à plusieurs milliers de mètres sous terre lors de collisions tectoniques massives[24].

Production et importation d'uranium

La production d'uranium de la Chine se classait en 2016 au 8e rang mondial avec 1 616 tonnes U, soit 2,6 % de la production mondiale, loin derrière le Kazakhstan (24 575 tonnes U et le Canada (14 039 tonnes U) ; elle progresse rapidement : 712 tonnes U en 2007, 827 tonnes U en 2010, 1 500 tonnes U en 2012[25].

Pour alimenter son parc nucléaire dont la capacité sera multipliée par cinq de 2012 à 2020, elle importe une part croissante de ses besoins, achetant une grande partie de la production du Kazakhstan, de la Namibie, d’Australie et d’Ouzbékistan. Le Canada a récemment accepté de lever des restrictions et d’exporter davantage d’uranium à la Chine. Ces 5 pays produisent 75 % de l’uranium extrait aujourd’hui dans le monde. L'électricien chinois CNNC est en négociation avec AREVA pour acheter une participation de 10 % dans la mine géante d’Imouraren au Niger, qui devrait être la 2e plus grande mine d’uranium du monde, avec une production prévue de 5 000 tonnes d'uranium par an, après son lancement prévu fin 2014[26].

Les compagnies chinoises SinoU et CGN-URC ont pris des participations au capital de mines d'uranium au Kazakhstan (49 % dans les mines d'Irkol et Semizbai en 2008 et 2009, projet de 49 % dans la mine de Zhalpak), au Niger (62 % Azelik en 2010, aujourd'hui fermée, 25 % au moins dans la mine d'Imouraren), en Namibie (25 % au moins dans la mine Langer Heinrich en 2014, 90 % dans celle d'Husab en 2016), en Ouzbékistan (50 % dans le projet de Boztau) et au Canada (20 % dans le projet de Patterson Lake dont la production devrait commencer en 2023)[27].

La Chine construit des installations de retraitement de combustibles nucléaires qui devraient entrer en service en 2017[E 22].

Biomasse

En 2020, la biomasse (bois, déchets agricoles et urbains…) représentait 4,8 % de la production d'énergie primaire de la Chine et couvrait 3,8 % de sa consommation finale d'énergie, plus 1,7 % de sa production d'électricité et 0,2 % de sa production de chaleur de réseau[1]. En particulier, la méthanisation de matières organiques dans les zones rurales fournissait 2 424 GWh en 2017[28]. Une estimation de 2008 indiquait que plus de 30 millions de digesteurs fournissaient alors 1,2 % de l'énergie totale du pays[29], et une évolution vers des unités plus grosses et plus centralisées a été constatée dans les dix années suivantes[30].

Solaire thermique

La Chine est très largement en tête des pays producteurs de chaleur d’origine solaire : fin 2016, la puissance installée cumulée des capteurs solaires thermiques en Chine atteignait 71 % du total mondial ; mais elle est seulement au 8e rang mondial pour sa puissance solaire thermique par habitant[31].

Géothermie

La Chine disposait fin 2008 d'installations géothermiques (utilisation directe) de 8 898 MWth installés, produisant 75 348 TJ/an, soit 17,5 % du total mondial[WEC 3]. 300 gisements ont été explorés ; les ressources à haute température sont surtout concentrées dans le sud du Tibet et l'ouest du Yunnan et du Sichuan, alors que les ressources à température moyenne sont réparties sur toute la zone côtière. Environ la moitié de la capacité installée est utilisée pour les bains et piscines, le 2e usage est le chauffage urbain ; d'autres usages sont le séchage des récoltes, l'élevage piscicole, le chauffage des serres et la chaleur pour process industriel. L'utilisation des pompes à chaleur géothermiques (PCG) s'est accru de façon spectaculaire depuis quelques années, en particulier pour les jeux olympiques de 2008 ; fin 2009, la capacité installée en PCG atteignait 5,2 GWth, très supérieure à celle des autres usages. par contre, la production d'électricité est peu développée : la seule centrale géothermique est à Yangbajain (Tibet), avec une puissance de 24 MWe et une production de 125 GWh/an. L'Islande a apporté son expertise pour divers projets, en particulier un chauffage urbain de 250 000 m2 dans la province de Hebei[WEC 4].

Consommation d'énergie primaire

La consommation chinoise d'énergie primaire était en 2020 répartie en 87,2 % d'énergies fossiles (60,6 % de charbon, 18,9 % de pétrole et 7,7 % de gaz naturel) ; 2,7 % de nucléaire et 10,1 % d'énergies renouvelables : 3,8 % de biomasse et déchets, 3,2 % d'hydroélectricité et 3,0 % d'autres renouvelables (solaire et éolien), selon l'Agence internationale de l'énergie[1] ; elle représentait 23,5 % de la consommation mondiale en 2019 contre 7,1 % en 1973[k 12] et 26,6 % en 2021[b 12].

La consommation d'énergie primaire par habitant était de 101,5 GJ (Gigajoules) en Chine en 2019, supérieure de 28 % à la moyenne mondiale : 79,1 GJ, mais inférieure de 64 % à celle des États-Unis : 282 GJ[k 1].

| Source | 1990 | % | 2000 | % | 2010 | % | 2015 | 2019 | 2020 | % 2020 | var. 2020/1990 |

| Charbon | 22 212 | 60,7 | 27 831 | 58,8 | 74 961 | 70,6 | 83 703 | 86 991 | 89 101 | 60,6 % | +301 % |

| Pétrole | 4 973 | 13,6 | 9 245 | 19,5 | 17 918 | 16,9 | 22 556 | 29 705 | 27 841 | 18,9 % | +460 % |

| Gaz naturel | 536 | 1,5 | 869 | 1,8 | 3 742 | 3,5 | 6 640 | 10 504 | 11 282 | 7,7 % | +2005 % |

| Sous-total fossiles | 27 721 | 75,8 | 37 945 | 80,2 | 96 621 | 91,0 | 112 899 | 127 200 | 128 224 | 87,2 % | +363 % |

| Nucléaire | 0 | 0 | 183 | 0,4 | 806 | 0,8 | 1 863 | 3 800 | 3 996 | 2,7 % | ns |

| Hydraulique | 456 | 1,2 | 801 | 1,7 | 2561 | 2,4 | 4 012 | 4 581 | 4 758 | 3,2 % | +943 % |

| Biomasse-déchets | 8 392 | 22,9 | 8 297 | 17,5 | 5 581 | 5,3 | 4 758 | 5 305 | 5 608 | 3,8 % | -33 % |

| Solaire-éolien | 1,4 | ns | 111 | 0,2 | 665 | 0,6 | 2 057 | 4 041 | 4 474 | 3,0 % | x3196 |

| Sous-total EnR | 8 849 | 24,2 | 9 209 | 19,5 | 8 807 | 8,3 | 10 827 | 13 927 | 14 840 | 10,1 % | +68 % |

| Solde éch. élec. | 7 | 0,02 | -30 | -0,06 | -49 | -0,05 | -45 | -16 | -16 | -0,01 % | ns |

| Total | 36 577 | 100 | 47 306 | 100 | 106 185 | 100 | 125 544 | 142 471 | 147 044 | 100 % | +302 % |

| Source des données : Agence internationale de l'énergie[1] Solde éch. élec. = Solde des échanges internationaux d'électricité. | |||||||||||

En utilisant des conventions différentes, BP donne les consommations suivantes :

| Source | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | % 2021 |

| Charbon | 79,83 | 81,79 | 82,38 | 86,17 | 54,7 % |

| Pétrole | 26,58 | 27,94 | 28,74 | 30,60 | 19,4 % |

| Gaz naturel | 10,19 | 11,10 | 12,12 | 13,63 | 8,6 % |

| Nucléaire | 2,64 | 3,11 | 3,32 | 3,68 | 2,3 % |

| Hydraulique | 10,73 | 11,34 | 12,50 | 12,25 | 7,8 % |

| Autres EnR | 5,81 | 6,75 | 8,52 | 11,32 | 7,2 % |

| Total | 135,77 | 142,03 | 147,58 | 157,65 | 100 % |

| Source des données : BP[b 13]. | |||||

BP, comme l'Energy Information Administration américaine, ne prend en compte que les énergies commercialisées, ce qui exclut presque entièrement la biomasse et les déchets ; par contre, elle valorise mieux les énergies renouvelables électriques en leur affectant des rendements de transformation identique à ceux des combustibles fossiles ; ces conventions sont quasiment identiques à celles de l'EIA américaine (voir bilan énergétique).

Le gouvernement fixe comme objectif de porter la part des énergies non-fossiles (énergies renouvelables + nucléaire) dans la consommation d'énergie (10 % en 2012) à 15 % en 2020 et 30 % en 2030 afin de réduire la part du charbon[E 23].

L'EIA prévoit que la part du charbon dans le mix énergétique sera ramenée à 62 % en 2020 et 55 % en 2040 grâce à l'amélioration attendue de l'efficacité énergétique et aux efforts de la Chine pour réduire son intensité carbone (émissions de carbone par unité de PIB). Malgré cela, la consommation de charbon devrait encore progresser de 50 % sur cette période, du fait de la forte croissance de la consommation totale d'énergie[E 23].

De l'énergie primaire consommée à l'énergie finale consommée

Tous les flux, de la production d'énergie primaire à la consommation finale d'énergie par les utilisateurs, peuvent se résumer en un tableau sous forme de bilan Ressources/Emploi, dénommé "bilan énergétique national" :

| BILAN ÉNERGÉTIQUE 2020[1] | |||||

| RESSOURCES | PJ | % | EMPLOIS | PJ | % |

| Production d’énergie primaire | 117 066 | 79,6 % | Consommation branche énergie | 53 554 | 36,4 |

| Importations | 37 966 | 25,8 % | Consommation finale non énergétique | 8 326 | 5,7 |

| Exportations | -3 303 | -2,2 % | Consommation finale énergétique | 83 357 | 56,7 |

| Stocks et Soutes | -4 685 | -3,2 % | Écarts statistiques | 1 807 | 1,2 |

| Total ressources | 147 044 | 100 % | Total emplois | 147 044 | 100 |

Les soutes sont les consommations d'énergie des transports internationaux (air et mer). Les consommations de la branche énergie comprennent :

- les pertes de conversion, en particulier celles des centrales électriques (22 411 PJ) et des centrales de cogénération (12 439 PJ) ; ces centrales consomment 68 201 PJ d'énergie primaire (dont 52 330 PJ de charbon, soit 59 % de la consommation nationale de charbon) pour produire 27 962 PJ d'énergie électrique et 5 389 PJ de chaleur ; les pertes de conversion des raffineries sont de 472 PJ et celles des usines à gaz de 701 PJ ;

- la production de coke du charbon, qui consomme 7 304 PJ ;

- l'utilisation d'énergie pour les besoins propres de l'industrie énergétique (auxiliaires des centrales électriques, pompes des oléoducs et gazoducs, etc) : 8 525 PJ ;

- les pertes de transport : 1 322 PJ.

Les consommations non énergétiques sont surtout celles de la chimie.

Énergie finale consommée

Répartition par énergie de l'énergie finale consommée

Consommation finale de la Chine par énergie en 2020[1] :

- Charbon (26,3 %)

- Pétrole (26,5 %)

- Électricité (27,0 %)

- Gaz naturel (8,8 %)

- Chaleur (5,5 %)

- Biomasse, déchets (3,8 %)

- EnR thermiques (2,0 %)

Après la transformation en électricité de la moitié des ressources charbonnières, le charbon constitue la troisième énergie au stade la consommation finale (en utilisation directe) : 26,3 % en 2020 (surtout dans l'industrie), derrière l'électricité (27 %) et le pétrole (26,5 %). La consommation finale d'énergie a progressé de 233 % en 30 ans, soit +4,1 % par an[1].

| Source | 1990 | % | 2000 | % | 2010 | % | 2015 | 2019 | 2020 | % 2020 | var. 2020/1990 |

| Charbon | 13 038 | 47,4 | 11 491 | 35,1 | 29 804 | 43,3 | 31 805 | 24 041 | 24 126 | 26,3 % | +85 % |

| Prod. pétroliers | 3 542 | 12,9 | 7 552 | 23,1 | 15 450 | 22,4 | 20 433 | 23 810 | 24 318 | 26,5 % | +587 % |

| Gaz naturel | 371 | 1,3 | 518 | 1,6 | 3 069 | 4,5 | 4 432 | 7 519 | 8 080 | 8,8 % | +2078 % |

| Biomasse-déchets | 8 392 | 30,5 | 8 242 | 25,2 | 5 046 | 7,3 | 3 780 | 3 500 | 3 513 | 3,8 % | -58 % |

| Autres EnR thq* | 1,3 | ns | 105 | 0,3 | 497 | 0,7 | 1 241 | 1 756 | 1 834 | 2,0 % | ns |

| Électricité | 1 634 | 5,9 | 3 732 | 11,4 | 12 423 | 18,0 | 17 694 | 23 645 | 24 741 | 27,0 % | +1414 % |

| Chaleur | 553 | 2,0 | 1 068 | 3,3 | 2 584 | 3,8 | 3 487 | 4 661 | 5 072 | 5,5 % | +817 % |

| Total | 27 531 | 100 | 32 708 | 100 | 68 873 | 100 | 82 873 | 88 930 | 91 683 | 100 % | +233 % |

| Source des données : Agence internationale de l'énergie[1] * Autres énergies renouvelables thermiques : solaire thermique, géothermie, etc | |||||||||||

L'industrie consomme surtout du charbon : 43 % et de l'électricité : 33 %.

Les transports consomment bien entendu surtout des produits pétroliers : 86 % ; le gaz naturel a une part de 8,1 %, la biomasse 1,0 % (biocarburants) et l'électricité 4,6 % (chemins de fer, tramways).

Le secteur résidentiel (logements des ménages) consomme surtout de l'électricité : 27 %, qui progresse rapidement (16 % en 2010) ; ensuite viennent la « biomasse et déchets » : 22 % (42 % en 2010), qui désigne surtout le bois, le gaz naturel : 13 % (6,8 % en 2010), les produits pétroliers : 10 % (8 % en 2010), le charbon : 9 %, en recul (18 % en 2010), les énergies renouvelables (chauffe-eau solaires, etc) : 9,8 % (3,4 % en 2010), la chaleur des réseaux de chauffage urbain : 9,2 % (5,7 % en 2010)[1].

Répartition par secteur de l'énergie finale consommée

| Filière | 1990 | % | 2000 | % | 2010 | % | 2015 | 2020 | % 2020 | % 2020 en France[32] | var. 2019/1990 |

| Industrie | 9 791 | 35,6 | 12 628 | 38,6 | 38 687 | 56,2 | 42 742 | 44 964 | 49,0 % | 18,7 % | +359 % |

| Transport | 1 265 | 4,6 | 3 502 | 10,7 | 8 253 | 12,0 | 12 141 | 13 626 | 14,9 % | 27,7 % | +977 % |

| Résidentiel | 12 176 | 44,2 | 11 628 | 35,6 | 11 759 | 17,1 | 13 293 | 15 359 | 16,8 % | 26,3 % | +26 % |

| Tertiaire | 648 | 2,4 | 988 | 3,0 | 2 302 | 3,3 | 3 249 | 3 773 | 4,1 % | 14,5 % | +482 % |

| Agriculture | 1 220 | 4,4 | 781 | 2,4 | 1 426 | 2,1 | 1 712 | 1 817 | 2,0 % | 3,3 % | +49 % |

| Non spécifié | 638 | 2,3 | 770 | 2,4 | 1 731 | 2,5 | 2 527 | 3 818 | 4,2 % | 0,4 % | +498 % |

| Usages non énergétiques (chimie) | 1 795 | 6,5 | 2 410 | 7,4 | 4 715 | 6,8 | 6 889 | 8 326 | 9,1 % | 9,1 % | +364 % |

| Total | 27 533 | 100 | 32 707 | 100 | 68 873 | 100 | 82 553 | 91 683 | 100 % | 100 % | +233 % |

| Source des données : Agence internationale de l'énergie[1] | |||||||||||

La comparaison avec la France est révélatrice des profondes différences dans la structure des deux économies : prépondérance de l'industrie en Chine, des déplacements (transport) et du logement (résidentiel) en France. Cependant, les taux de croissance les plus élevés en Chine sont ceux du transport et du tertiaire, ce qui indique une évolution rapide vers une structure moderne. La progression de la part de l'industrie aux dépens de celle du résidentiel dénote l'intensité du processus d'industrialisation ; cette évolution devrait s'inverser à l'avenir, le gouvernement ayant décidé un rééquilibrage du développement en faveur de la consommation des ménages.

Secteur électrique

Production d'électricité

Selon les estimations de BP, la Chine a produit et 8 534,3 TWh en 2021 (+10 %) ; cette production a progressé de 81 % en dix ans (2011-2021) ; elle représente 30,0 % de la production mondiale en 2021[b 15]. Elle provient pour 65,9 % des combustibles fossiles (charbon 62,6 %, gaz naturel 3,2 %), pour 4,8 % des centrales nucléaires et pour 28,7 % des énergies renouvelables (hydraulique 15,2 %, autres 13,5 %)[b 14], dont éolien : 7,7 %, solaire : 3,8 % et biomasse-déchets : 2,0 %[b 16].

En 2020, la production brute d'électricité en Chine s'élevait à 7 801 TWh, les centrales thermiques fossiles en produisant 66,8 % (dont charbon : 63,3 %), les centrales nucléaires 4,7 % et les EnR 28,4 % (hydroélectricité : 17,4 %, éolien : 6,0 %, solaire : 3,3 % et biomasse-déchets : 1,7 %[4].

| Énergie | 1990 | % | 2000 | % | 2010 | % | 2015 | 2020 | % 2020 | var. 2020/1990 |

| Charbon | 441,3 | 71,0 | 1 060,4 | 78,2 | 3 239,8 | 77,0 | 4 109,0 | 4 941,3 | 63,3 % | +1020 % |

| Pétrole | 50,4 | 8,1 | 47,3 | 3,5 | 14,9 | 0,4 | 9,7 | 11,6 | 0,1 % | -77 % |

| Gaz naturel | 2,8 | 0,4 | 5,8 | 0,4 | 78,1 | 1,9 | 145,3 | 256,1 | 3,3 % | +9144 % |

| Total comb. fossiles | 494,5 | 79,6 | 1 113,4 | 82,1 | 3 332,7 | 79,2 | 4 263,9 | 5 209,1 | 66,8 % | +953 % |

| Nucléaire | 0 | 0 | 16,7 | 1,2 | 73,9 | 1,8 | 170,8 | 366,3 | 4,7 % | ns |

| Hydraulique | 126,7 | 20,4 | 222,4 | 16,4 | 722,2 | 17,2 | 1 130,3 | 1 355,2 | 17,4 % | +969 % |

| Biomasse | 0 | 0 | 2,4 | 0,2 | 24,8 | 0,6 | 52,7 | 132,7 | 1,7 % | ns |

| Déchets renouv. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0,01 | 0,02 | ε | ns |

| Solaire PV | 0 | 0 | 0,02 | ns | 0,7 | 0,02 | 39,5 | 260,5 | 3,3 % | ns |

| Solaire thermodyn. | - | - | - | - | - | - | 0,03 | 1,7 | 0,02 % | ns |

| Éolien | 0 | 0 | 0,6 | 0,05 | 44,6 | 1,1 | 185,8 | 466,5 | 6,0 % | ns |

| Total EnR | 126,7 | 20,4 | 225,5 | 16,6 | 801,5 | 19,0 | 1 419,4 | 2 216,7 | 28,4 % | +1648 % |

| Déchets non renouv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,1 | 0,2 | 11,0 | 8,5 | 0,1 % | ns |

| Total prod.brute | 621,3 | 100 | 1 355,7 | 100 | 4 208,0 | 100 | 5 854,2 | 7 800,6 | 100 % | +1156 % |

| Source des données : Agence internationale de l'énergie[4]. | ||||||||||

La prépondérance du thermique fossile (charbon pour l'essentiel) est écrasante. Toutefois, les autorités déploient des efforts de plus en plus importants pour échapper à cette dépendance : développement de l'hydroélectricité, puis du nucléaire, et enfin de l'éolien et du solaire. Depuis 2000, la part du thermique fossile a baissé de 15,3 points ; le nucléaire a gagné 3,5 points, l'hydraulique 1,0 point et les autres EnR 10,8 points.

En 2019, la production d'électricité atteignait 566 TWh en France[k 10]. La Chine produisait donc 13,3 fois plus d'électricité ; mais elle avait une population 20,7 fois plus nombreuse[k 1] ; sa production par habitant correspondait donc seulement à 64 % de celle de la France.

La Chine est le premier producteur mondial d'électricité depuis 2011 avec 21,5 % de la production mondiale d'électricité, part portée à 27,7 % en 2019[k 10].

La puissance installée de la Chine était estimée à 1 145 GW au début de 2013 ; elle a plus que doublé par rapport à 2005 (524 GW) ; l'EIA prévoit qu'elle atteindra 2 265 GW en 2040[E 24].

Organisation du secteur