Vérac

Vérac est une commune du Sud-Ouest de la France, située dans le département de la Gironde (région Nouvelle-Aquitaine).

| Vérac | |||||

Le bourg. | |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Nouvelle-Aquitaine | ||||

| Département | Gironde | ||||

| Arrondissement | Libourne | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes du Fronsadais | ||||

| Maire Mandat |

Dominique Bec 2020-2026 |

||||

| Code postal | 33240 | ||||

| Code commune | 33542 | ||||

| Démographie | |||||

| Population municipale |

954 hab. (2020 |

||||

| Densité | 111 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 44° 59′ 32″ nord, 0° 20′ 24″ ouest | ||||

| Altitude | Min. 11 m Max. 69 m |

||||

| Superficie | 8,59 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Unité urbaine | La Lande-de-Fronsac (banlieue) |

||||

| Aire d'attraction | Bordeaux (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton du Libournais-Fronsadais | ||||

| Législatives | Dixième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Gironde

Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Aquitaine

| |||||

Géographie

- Carte dynamique

- Carte Openstreetmap

- Carte topographique

- Carte avec les communes environnantes

Commune située dans le Fronsadais entre Libourne et Saint-André-de-Cubzac. Le village est situé sur un coteau

Le village, traversé par le 45e parallèle, est de ce fait situé à égale distance du pôle Nord et de l'équateur terrestre (environ 5 000 km).

Communes limitrophes

Les communes limitrophes sont Galgon, La Lande-de-Fronsac, Mouillac, Périssac, Saint-Genès-de-Fronsac, Val de Virvée, Tarnès et Villegouge.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique altéré », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[2]. En 2020, la commune ressort du même type de climat dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique, le climat de montagne et le climat semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs[3].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[6] complétée par des études régionales[7] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Saint-Martin-du-Bois », sur la commune de Saint-Martin-du-Bois, mise en service en 1994[8] et qui se trouve à 7 km à vol d'oiseau[9] - [Note 4], où la température moyenne annuelle est de 13,8 °C et la hauteur de précipitations de 829,1 mm pour la période 1981-2010[10]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Bordeaux-Mérignac », sur la commune de Mérignac, mise en service en 1920 et à 29 km[11], la température moyenne annuelle évolue de 13,3 °C pour la période 1971-2000[12], à 13,8 °C pour 1981-2010[13], puis à 14,2 °C pour 1991-2020[14].

Urbanisme

Typologie

Vérac est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 5] - [15] - [16] - [17]. Elle appartient à l'unité urbaine de La Lande-de-Fronsac, une agglomération intra-départementale regroupant 6 communes[18] et 6 543 habitants en 2020, dont elle est une commune de la banlieue[19] - [20].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Bordeaux, dont elle est une commune de la couronne[Note 6]. Cette aire, qui regroupe 275 communes, est catégorisée dans les aires de 700 000 habitants ou plus (hors Paris)[21] - [22].

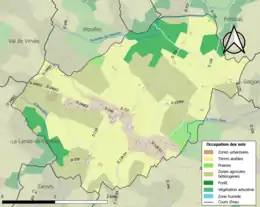

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (81,6 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (89,9 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : cultures permanentes (49,3 %), zones agricoles hétérogènes (28,9 %), forêts (11,1 %), zones urbanisées (7,4 %), prairies (3,4 %)[23].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Vérac est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), mouvements de terrains et séisme (sismicité faible)[24]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[25].

Les mouvements de terrains susceptibles de se produire sur la commune sont des affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines (hors mines)[26]. Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, un inventaire national permet de localiser les éventuelles cavités souterraines sur la commune[27].

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. La totalité de la commune est en aléa moyen ou fort (67,4 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 372 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 372 sont en en aléa moyen ou fort, soit 100 %, à comparer aux 84 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[28] - [Carte 2].

La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1999, 2009 et 2013, par la sécheresse en 2005 et par des mouvements de terrain en 1999 et 2013[24].

Histoire

La seigneurie de Vérac (alias Veyrac olim Beyrac) est citée dès le XIIe siècle. La Famille de Pommiers, connue depuis le XIe siècle, tire son titre de sire de la sirerie (ou baronnie) de Pommiers, dont le château est situé à l'extrémité de la commune de Vérac et de Villegouge sur l'emplacement d'une ancienne villa gallo-romaine. Cette famille était seigneur de Vérac et Sire de Pommiers dès le XIIe siècle. Les sires de Pommiers avaient le droit de haute justice sur la paroisse. Guillaume-Sanche III de Pommiers au milieu du XIVe siècle, est sire de Pommiers et vicomte de Fronsac. La seigneurie de Vérac sera transmise par mariage entre les familles nobles de Pommiers ; Achard ; de Fronsac[29] ; de Brons-cézerac, du début du XIVe siècle à la fin du XIXe siècle.

Monuments disparus

- Château de Vérac.

Ce château aujourd'hui disparu fut construit au XVe siècle par un membre de la famille Achard, sire de Pommiers[30] ; seigneur de Vérac. Il était situé dans le bourg du village, non loin de Église paroissiale Saint Cybard de Vérac. Il s'écroula au XVIIIe siècle et comme il ne fut pas relevé, la famille Achard retourna loger au château de Pommiers qui demeura l'unique château seigneurial de Vérac.

Cet ancien prieuré Sainte Madeleine de La Mongie, faisait partie des Prieurés de l'ordre de Fontevraud, propriété de l'abbaye de Fontevraud en Anjou (Maine-et-Loire). Il était situé aux limites des villages de Galgon et de Vérac au lieu-dit actuel Mongie-La-Chapelle, route de La Mongie[33]. Ce prieuré Sainte Magdeleine de La Mongie de l'Ordre de Fontevraud était un couvent de femmes moniales. Ces religieuses étaient généralement des veuves, comme l'indique le nom de « Madeleine » dans l'organisation de cet ordre monastique de religieuses aristocratiques. Les bâtiments conventuels de cet ancien prieuré étaient situés au lieu dit actuel La Mongie, route de La Mongie à Vérac. Ce petit prieuré de la Mongie disposait d'une Église paroissiale catholique sous le vocable de Notre-Dame. Cette dernière comportait une chaire, des fonts baptismaux, un maître autel et un cimetière. L'église paroissiale Notre Dame de la Mongie était en ruine en 1778. Elle a totalement disparu aujourd'hui. À la Révolution française, cette Paroisse a été rattaché à la Commune de Vérac. Ce lieu-dit est aujourd'hui un Domaine viticole et des habitations privées.

Politique et administration

Démographie

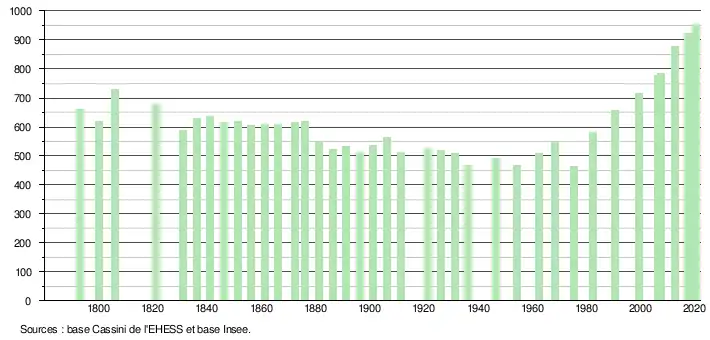

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[34]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2007[35].

En 2020, la commune comptait 954 habitants[Note 7], en augmentation de 4,15 % par rapport à 2014 (Gironde : +7,23 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Économie

Agriculture

- Viticulture

Industrie

- Fonderie

Équipements, services et vie locale

Enseignement

- Le collège Léo-Drouyn a ouvert en 1984.

- École primaire, au bourg.

Collège Léo-Drouyn.

Collège Léo-Drouyn. L'école primaire.

L'école primaire. Bibliothèque municipale.

Bibliothèque municipale. Bureau de poste.

Bureau de poste. Salle des fêtes.

Salle des fêtes.

Lieux et monuments

- L'église paroissiale, dédiée à saint Cybard, date du XIIe siècle[38]. Elle est de style art roman saintongeais.

- La façade occidentale est romane. Elle est surmontée d'un mur-pignon orné de modillons sculptés. Son portail est de style gothique et date d'une restauration du XVe siècle.

|

- À l’intérieur, l’église est composée d’une abside décorée d’arcatures et d’une nef lambrissée. Le chœur est voûté d’ogives à la fin du XVe siècle.

- En 1864, la nef est couverte d’une voûte en plein cintre de brique. L'église Saint-Cybard conserve un ostensoir offert par l’empereur Napoléon III. Il se compose d’un socle orné sur sa face principale de l’Agneau pascal et au dos d’une aigle impériale avec un blason. Les côtés sont décorés de grappes de raisin et d’épis de blé. Ce socle est surmonté d’un ange sur la tête duquel repose la partie principale, d’où partent des rayons de soleil. Au centre, des grappes de raisin, des épis de blé ainsi que des têtes d’angelots sont représentés. Une croix ornée de fleurs surmonte le tout.

- On trouve également une statue, du XIXe siècle, présentant Notre-Dame-de-Bon-Secours. La Vierge, coiffée d’un diadème en métal, porte dans ses bras l’Enfant Jésus, qui tient un globe dans sa main droite. Son autre main est brisée. Le drapé bleu de la Vierge, orné de fleurs dorées, tombe sur une robe rouge sombre, décorée du même motif. Il y avait une dévotion particulière à Notre-Dame de Bon Secours, avec pèlerinage le .

- Les modillons romans : On trouve une série de modillons romans sculptés, datant du XIIe siècle, supportant la corniche de la façade occidentale et celle de la façade nord de la nef. Les thèmes sont des classiques de l'iconographie romane : rappels des péchés capitaux, en particulier la luxure, avec une copulation, un homme ithyphallique (mais ayant été défiguré) ; les animaux et masques diaboliques ; des têtes humaines terrorisées etc. Pour plus d'information, voir l'Iconographie des modillons romans.

Masque humain

Équidé

Masque humain

Masque humain

Masque diabolique

Barrique ou 'Dolio'

Masque humain

Bourse/Bouteille

Masque humain

Copulation

Bovidé

Animal ?

Canidé

Félin

Homme ithyphallique

Entrelacs

Bouc

Diable avalant une tête

Cadran canonial

- Sur le mur sud de la nef on trouve les traces d'un cadran canonial gravés sur une pierre. Ces cadrans solaires primitifs étaient utilisés par le clergé pour déterminer les moments d'accomplir certains actes liturgiques.

- Épitaphes disparues : En 1624, était peint sur le mur du cœur de l'église, côté Évangile, une épitaphe pour le repos de l'âme de noble Jacques Achard de Vérac, gentilhomme ordinaire de la Chambre des rois[39]; Henri III (roi de France), Henri IV (roi de France) et Louis XIII, en attitude de prière, entouré de son épouse [Marie Portier de Caillières] et de ses enfants. Cette épitaphe a aujourd'hui disparu. Il était écrit : " 15 Août 1624, à l'honneur d'honorable seigneur Jacques Achard, écuyer, seigneur de Vérac, Litterie et Pommiers, qui servit à trois rois, et qui fut bienvenu à chacun des trois ; mais, sous le tiers d'iceux, la mort le vint abattre. Il commença à servir auprès du roi Henri III qui, voyant sa vertu, le fit pour sa valeur gentilhomme de la chambre du roi. Il tint même rang auprès de Henri IV et sous le roi Louis [XIII], sous qui cette belle âme de son corps s'envola dans les cieux et après fut conduit à ce lieu pour être enseveli sous cette triste lame[40]. "

- Dans le chœur, était fixée une autre plaque épitaphe, aujourd'hui disparue, posée après 1783. En effet, en 1778, éclate un conflit entre les habitants de Vérac et le vicomte de Brons, seigneur (jure uxoris) de Vérac. Ce dernier revendique les honneurs de l’Église (droits d'un banc dans l'église, de recevoir le pain bénit, d'aller à l'offrande et de prendre place et premier rang dans les processions et cérémonie devant le peuple). En 1783, les habitants par déférences pour l'illustre naissance et l'ancienneté de la noblesse de leur nouveau seigneur, en remerciement des bienfaits dont il a comblé leur église, lui reconnaissent un ban à la première place près de la balustrade. Il pourra placer une épitaphe sur le mur du chœur, accompagnée de l'écusson de ses armoiries. Ce privilège sera attaché à la famille de Brons, à la condition qu'elle conserve dans la paroisse de Vérac, son principal manoir (le château de Pommiers (Vérac))[41]. Cette plaque de marbre gravée indiquait donc la sépulture dans l'église Saint-Cybard, de noble Louis-François de Fronsac, né le à Vérac et mort après 1779. Il était seigneur de Vérac, et à ce titre, avait droit de sépulture et de litre funéraire dans l'église Saint Cybard. Cette plaque a été apposé par sa fille et héritière, mademoiselle Henriette-Charlotte de Fronsac, vicomtesse de Brons, dame de Vérac, dame du château de Pommiers, dame de Virelès et de la maison noble de Leyterie. Elle était l'épouse du Vicomte de Brons, qui sera le dernier seigneur de Vérac jusqu'en 1789. Il était gravé en latin :

- Hic beatam resurrectionem expectat nobilissimus vir celsus et potens dominus Ludovicus Franciscus de Fronsac, dominus hujus loci de Verac, dominus de Pommiers, Litterie, Virelles, Girard in Fronsadesio [Fronsadais], Lachapelle, Gardedeuil in Petracorio [Périgord], Labriasse in Engulismensi [Angoulême, Angoumois] provincia. A priscis loci istius dominis et stirpe d’Achard, quorum nomina imaines et scuta entilitiae regione extant, meterne ortus : paterne vero, ab antiqud stirpe dominorum de Fronsac. Patri amantissimo maerens ponebat haeres et unica superstes natas Henrica Carola de Fronsac, vicecomitissima de Brons, uxor celsi et potentis viri Joannis Baptistae Antonii de Brons de Verac militis, vicecomitis de Brons, domini de Verac, Pommiers, Litterie, Virelles, Labriasse, Girard, et aliorum locorum, 1777[42].

- Château de Pommiers. Siège de l'ancienne sirerie (ou baronnie) de Pommiers. Ce château a été élevé sur les restes d'une villa gallo-romaine. En effet, en 1740, en creusant un fossé, des ouvriers trouvèrent des tombeaux taillés dans le roc de deux en deux parfaitement alignés, des glaives rongés par la rouille, des vases de plusieurs formes, des ossements pulvérisés, des fragments de glaives et des javelines. On y découvrit enfin des médailles romaines, dont une de l’empereur Antonin. Le château, qui existait déjà au XIIIe siècle, fut agrandi au XIVe siècle. Il était entouré de larges fossés creusés dans le roc. Son enceinte était d’une grande étendue. Les prisons furent creusées dans le roc et sont toujours visibles aujourd'hui. Le château fort fut modifié au XVIIIe siècle à la mode de l'époque. Une aile des anciens communs du château a été transformé en Chapelle castrale privée à la fin du XXe siècle.

- Tour de Vérac. Moulin à vent élevé sur le plateau du tertre. Le seigneur de Vérac, Jean-Antoine de Brons le surélève en 1776 pour servir de lieu d'observation ou de repère géodésique. Aujourd'hui elle se trouve au milieu du collège Léo-Drouyn. Elle a été restauré il y a peu de temps.

- Maison noble de Gaubert (Gobert). Édifice du XVIIe siècle. En 1781, ce fief est acheté par un conseiller du Parlement de Bordeaux, monsieur Brudieu de Pellet[43].

- Maison noble de Leyterie[44].

Monument aux morts.

Monument aux morts.

Personnalités liées à la commune

- Guillaume-Sanche de Pommiers, sire de Pommiers, vicomte de Fronsac au XIVe siècle.

- Jacques Achard, sire de Pommiers, mort noyé au siège d'Orléans le .

- Jacques Achard de Pommiers-Vérac, gentilhomme ordinaire de la Chambre des rois, Henri III, Henri IV et Louis XIII.

- Louis-François de Fronsac, seigneur de Vérac, sire de Pommiers, seigneur de Litterie (Leyterie) et de Virellès (Virlès) à Vérac. Né le à Vérac et inhumé dans l'église Saint-Cybard de Vérac.

- Jean-Antoine de Brons. XVIIIe siècle. Gouverneur militaire de Libourne, Coutras, Castillon et Fronsac ; Aide de camp du duc de Mouchy. Il est vicomte de Brons, Sire de Pommiers, seigneur de Vérac, seigneur des maisons nobles de Leyterie à Vérac et à La Lande-de-Fronsac, seigneur d'une partie de Villegouge et de Galgon en Libournais et seigneur de Laromiguiere, Cézerac, Libos, La Duye, le Fossat, Cap Delbos et Cazes en Quercy et Agenais. Émigré avec son fils à la Révolution[45].

- Philippe de Brons-Cézerac, maire de Vérac de 1809 à 1813.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

- Vérac sur le site de l'Institut géographique national (archive)

- Vérac sur le site de l'Insee

Bibliographie

- Les Châteaux historiques et vinicoles de la Gironde, Édouard Guillon, Bordeaux, 1869.

- Raymond Guinodie, Histoire de Libourne et des autres villes et bourgs de son arrondissement : accompagnée de celle des monuments religieux, civils et militaires, de celle des ordres monastiques, de celle des ducs, comtes, marquis, vicomtes, chevaliers, etc., Libourne, R. Guinodie, , 500 p. (lire en ligne)

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[4].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[5].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en celle d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

Références

- Carte IGN sous Géoportail

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- [PDF]« Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (oracle) Nouvelle-Aquitaine », sur nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Saint-Martin-du-Bois - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Vérac et Saint-Martin-du-Bois », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Saint-Martin-du-Bois - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Vérac et Mérignac », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Bordeaux-Mérignac - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Bordeaux-Mérignac - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Bordeaux-Mérignac - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de La Lande-de-Fronsac », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de Vérac », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Gironde », sur www.gironde.gouv.fr (consulté le ), chapitre Mouvements de terrain.

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune de Vérac », sur http://www.georisques.gouv.fr/ (consulté le )

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- Branche cadette des anciens vicomtes de fronsac, issus de la famille Taillefert, comtes d'Angoulême.

- Château de Pommiers (Vérac).

- Coordonnées GPS (assistant de navigation) : 44°59'54.1"N 0°18'45.2"W (Google Maps).

- Le nom gascon de Mongie (Mongiá) signifie moine (monges) ; lieu d'un couvent de moines ou de moniales.

- Archives départementales de Maine-et-Loire à Angers, Dossier de l'abbaye royale de Fontevraud ; dossier Prieuré Fontevriste (cote 184H : prieuré de la Mongie, Vérac : Administration du prieuré, Aveux rendus à l'abbesse, baux à ferme du temporel, quittances, notes et affaires ecclésiastiques) ; Inventaire Sommaire des archives départementales de la Gironde, série G, Archives diocésaines G 833 (1611-1760) p. 550, N°48 Vérac : Sainte Magdeleine de la Mongie, unie à l'Abbaye de Fontevrault [dossier de réclamations] ; Abbayes et prieurés de l'Ancienne France, p. 106, Vérac : Sainte Madeleine de la Mongie..., par Charles Beaunier, 1910.

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- L'église Saint-Cybard sur le site de l'Office de tourisme du Fronsadais.

- voir Gentilhomme de la chambre.

- Raymond Guinodie, Histoire de Libourne, 1845, p. 212.

- Gérard Aubin, La Seigneurie en bordelais d'après la pratique notariale (1715-1789), p. 418 et note no 93.

- Histoire de Libourne et des autres villes et bourgs de son arrondissement, 1845 par Raymond Guinodie.

- Gérard Aubin, La Seigneurie en bordelais d'après la pratique notariale (1715-1789), p. 385 et note no 143. Il était déjà propriétaire, depuis 1765, d'une maison noble avec sa Métairie dans la paroisse de Villegouge.

- Voir généalogie de la famille de Balavoine seigneurs de Pontus, Litterie (à Vérac), Corbin. Famille noble. Alliances : Achard de Pommiers (Achard de Vérac), de Fronsac, de Corbin. source (Armorial du bordelais, sénéchaussées de Bordeaux, Bazas et Libourne, par Pierre Meller).

- Jean-Antoine de Brons, Journal d’Émigration, Éditions de l'Entre-Deux-Mers, transcription et annotation de Patrick Richet, préface de Michel Figeac, 2014 (ISBN 978-2-37157-001-6).

.jpg.webp)