Traductions de la Bible en français

Les traductions de la Bible en français ont pu être effectuées à partir du latin ou de l'hébreu pour l'Ancien Testament, et du grec ou du latin pour le Nouveau Testament. Les premières réalisées ne sont pas toujours complètes.

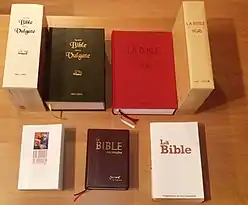

Cinq traductions en français de la Bible. En partant en haut à gauche dans le sens horloger : la Bible selon la Vulgate, la Traduction œcuménique de la Bible, la Bible Segond 21, la Bible des Peuples, et la Bible de Jérusalem.

Avant l'imprimerie

- 1226-1250, traduction de Jean Le Bon de l'Université de Paris. Inachevée et poursuivie au XIVe siècle par Jean de Sy et les dominicains Jehan Nicolas, Guillaume Vivien, et Jehan de Chambly.

- 1297 la Bible historiale de Guyart Desmoulins ou Guyart des Moulins. Traduction et compilation de l’Historia Scholastica de Pierre le Mangeur, la plus grande partie de la Bible (d'une traduction libérale), et un assemblage de gloses et d'autres matériaux de plusieurs sources. Le contenu des manuscrits est variable, et des versions successives semblent y ajouter des livres de la Bible qui manquaient à la traduction de Guyart.

- 1377, La Bible dite de Charles V, traduite par Raoul de Presles et dédiée au roi Charles V.

Après l'imprimerie

Traductions du XVe siècle

- 1476, Nouveau Testament. Traduit de la Vulgate et imprimé par Guillaume Le Roy[1].

- 1487, la Bible de Jean de Rély. Imprimée pour la première fois à Paris et rééditée au moins dix fois dans les cinquante années qui suivirent. Il s'agit d'une Bible historiée, comme il est écrit au folio 353, éditée à partir d'un manuscrit tardif de la Bible historiale de Guyart des Moulins.

Traductions du XVIe siècle

- 1530, la Bible d'Anvers, par Jacques Lefèvre d'Étaples (Nouveau Testament en 1523, Ancien Testament en 1528), à partir de la Vulgate. Réimprimée en 1534 en 1541. Il s'agit de la première traduction intégrale des écritures hébraïques en français.

- 1535, la Bible d'Olivétan (à Neuchâtel) : première traduction réalisée à partir des textes originaux en hébreu et en grec. Pierre Robert, dit Olivétan, est probablement un cousin de Jean Calvin, qui préface en latin l'ouvrage. La traduction est accompagnée de nombreuses notes d'érudition. Olivétan introduit le mot Éternel pour rendre le tétragramme.

- 1543, Cinquante psaumes avec mélodies, par Clément Marot[note 1].

- 1550, Bible de Louvain (révisée en 1572), version remaniée de celle d'Anvers — qui avait été interdite en 1546 — avec quelques emprunts à celle de Neuchâtel[2].

- 1555, Bible de Castellion (d'abord en latin, en 1551), à partir de l'hébreu et du grec. « d'abord décriée et violemment critiquée, notamment par J. Calvin et Th. de Bèze, elle fut ensuite presque oubliée pendant quatre siècles[3] ». Rééditée en 2005 par Bayard.

- 1562 ou 1588, la Bible de Genève : révision de la Bible d'Olivétan par Calvin. Réédition de 1588 révisée par Théodore de Bèze et Corneille Bertram.

- 1566, la Bible de Benoist : version expurgée de la Bible de Genève, avec le soutien de l'évêque de Paris et du Parlement. Accusée cependant de calvinisme, elle soulève de nombreuses controverses.

Traduction du XVIIe siècle

- 1643, La Sainte Bible de Jacques Corbin, traduction condamnée par la Sorbonne, malgré le patronage de Louis XIII.

- 1644, La Sainte Bible de Jean Diodati, traduite de la version italienne du même et imprimée à Genève.

- 1649, Le Nouveau Testament de Michel de Marolles, abbé de Villeloin, sur la traduction latine d'Érasme.

- 1662, La Sainte Bible traduite de la Vulgate et annotée par l'abbé de Marolles. Seuls la Genèse, l'Exode et une partie du Lévitique ont été imprimés, l'édition ayant été interrompue sur ordre du chancelier Pierre Séguier, pour ce que certaines notes reprenaient les théories d'Isaac La Peyrère sur les préadamites.

- 1666 à 1670, Nouveau Testament du père Denis Amelote, membre de la congrégation de l'Oratoire ; traduction effectuée à la demande de l'Assemblée Générale du Clergé de France de 1655.

- 1667, Nouveau Testament d'Antoine et Louis-Isaac Lemaître de Sacy « selon l'édition Vulgate, avec différences du grec » ; les différences sont décrites dans d'abondantes notes marginales. Imprimé à Amsterdam sous le pseudonyme de « Gaspard Migeot, libraire à Mons »[4].

- 1668, Le Nouveau Testament d'Antoine Godeau, évêque de Vence.

- 1669, édition importante de la Bible de Genève, révisée par Samuel des Marets et son fils Henri des Marets, imprimée à Amsterdam. Cet énorme in-folio (432 × 277 mm) de 1680 pages avec de nombreuses annotations, comportant des cartes du Paradis terrestre, de l'exode des Israélites, du voyage des apôtres et de la Palestine, est « un monument de la typographie, une curiosité et une rareté bibliographiques »[5].

- De 1657 à 1696, La Sainte Bible, traduction effectuée à l'abbaye de Port-Royal de Paris (abbaye janséniste). Blaise Pascal, Robert Arnauld d'Andilly, Pierre Nicole, Pierre Thomas du Fossé ont participé, sous la férule du maître d'œuvre Louis-Isaac Lemaître de Sacy, à cette traduction de la Bible, traduction dite de Port-Royal (voir Logique de Port-Royal pour l'influence sur la syntaxe et la grammaire de la langue française).

- 1696, Nouveau Testament de David Martin, exilé aux Pays-Bas à la suite de la révocation de l'édit de Nantes[6],

- De 1697 à 1703, Le Nouveau Testament traduit par le père Bouhours, aidé par les jésuites Le Tellier et Besnier, une autre version d'opposition à la version de Sacy.

Traductions du XVIIIe siècle

- 1701-1706, Commentaire littéral sur tous les livres de la Bible, par Louis de Carrières, oratorien, en 24 volumes in-12°, puis 1750 en 6 volumes in-4°.

- 1702, Nouveau Testament de Richard Simon, oratorien qui a consacré sa vie à de nombreux travaux d’exégèse et de recherche critique sur le texte de la Bible. Il pratiquait le grec, l’hébreu, l’araméen (langue du Christ) et connaissait les méthodes d’exégèse traditionnelle du judaïsme.

- 1707, La Sainte Bible de David Martin : révision de la Bible de Genève accompagnée de notes, imprimée à Amsterdam. Plusieurs rééditions entre 1712 et 1742[6].

- 1724, Révision de Jean-Frédéric Ostervald de la Bible de Genève, imprimée à Amsterdam. Première édition sans Apocryphes ; la cinquième et ultime édition de 1777 les contient.

- 1738-1743, Bible de Vence de Henri-François de Vence, publiée à Nancy en 22 volumes in-12°, reprend et augmente le Commentaire littéral de Louis de Carrières.

- 1707-1726, La Sainte Bible d’Augustin Calmet, dite Bible d'Avignon, reprend, corrige et augmente le Commentaire littéral sur tous les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament de Louis de Carrières ; 1707 : la Genèse, 1726 : l'Apocalypse.

- 1736, Révision de l'édition de Martin par le pasteur Pierre Roques, imprimée à Bâle.

- 1741, Bible de Charles de Cène, pasteur réfugié aux Provinces-Unies.

Traductions du XIXe siècle

- 1820‑1824, Sainte Bible (traduction nouvelle), par Antoine Eugène Genoud (dit l'abbé de Genoude), Paris, Imprimerie royale.

- 1831‑1851, La Bible, Traduction Nouvelle par Samuel Cahen : Bible juive, édition bilingue hébreu et français.

- 1842, L'Ancien et le Nouveau Testament avec une traduction française en forme de paraphrase, par le R. P. de Carrières, et les commentaires de Ménochius, de la Compagnie de Jésus.

- 1843, Sainte Bible de Jean-Jacques Bourassé et Pierre-Désiré Janvier[7], appelée aussi Bible de Tours traduite à partir de la Vulgate. Éditée en 1866 en version de luxe illustrée par Gustave Doré, rééditée en 1985 chez Jean de Bonnot.

- 1846, Traduction des Évangiles par Félicité Robert de Lamennais.

- 1847, Ancien Testament par (Henri-)Auguste Perret-Gentil, en 2 vol., d'après le texte hébreu.

- 1855, Révision de la version de 1744 de David Martin.

- 1859, La Sainte Bible de John Nelson Darby (à l'origine de la doctrine du dispensationalisme), à partir du grec et de l'hébreu. Darby a également traduit la Bible en anglais et en allemand. Très littérale[8].

- 1860, Ancien Testament de Lazare Wogue : avec la collaboration d'Alexandre Ben Baruch Créhange, ou Benjamin Mossé d'Avignon.

- 1865, L'Ancien Testament par Pierre Giguet : traduction d'après le texte grec de la Septante, tomes 1 et 2. Les tomes 3 et 4 parurent en 1872. Il faudra attendre 1979 (les Psaumes, par le père Placide), puis 1986 (le livre de la Genèse, dans la collection La Bible d'Alexandrie) pour que paraissent de nouvelles traductions de la Septante.

- 1872, le Nouveau Testament de Hugues Oltramare[9].

- 1872, La Bible de Lausanne. Nouvelle révision de la Bible de Genève par des pasteurs suisses et français. Traduction du texte reçu.

- 1873, La Sainte Bible par Jean-Baptiste Glaire, commentaires de Fulcran Vigouroux, traduction de la Vulgate. Réimpression en 2002 aux éditions « DFT[note 2] », et réédition en 2019 aux Éditions DFT.

- 1874, L'Ancien Testament de Louis Segond. Traduction précise[8].

- 1876, Traduction nouvelle avec Notes et Commentaires par Édouard Reuss, traduction inspirée des méthodes exégétiques allemandes, en 17 volumes, plus un volume de tables générales. La publication s'échelonna de 1876 à 1881.

- 1877, Le Nouveau Testament selon la Vulgate : traduit en français avec des notes par l'abbé Jean Baptiste Glaire, P. Didot.

- 1880, Le Nouveau Testament et La Bible de Louis Segond. Elle a été (et continue d'être) la plus largement utilisée par les protestants francophones[8].

- 1881, Sainte Bible d'Antoine Arnauld à partir de la Vulgate destinée aux séminaristes.

- 1885, Ancien Testament de John Nelson Darby (à l'origine du dispensationalisme) : à partir de l'hébreu et sans prétention scientifique mais avec le souci de rendre la langue originale le plus littéralement possible[10].

- 1886‑1896, Bible rationaliste par Eugène Ledrain : d'après les textes hébreu et grec, Paris.

- 1887, Les Saints Évangiles, traduction nouvelle : par Henri Lasserre. Revêtue de l'imprimatur.

- 1889-1906 : La Sainte Bible avec commentaire, d'après dom Calmet, par l'abbé J.-A. Petit, éd. Arras : Sueur-Charruey. En 17 tomes.

- 1900, La Bible annotée : traduction et commentaire de l'Ancien Testament ; ouvrage collectif par une équipe de théologiens de Neuchâtel, sous la direction de Frédéric Godet (traduction de Félix Bovet).

Traductions du XXe siècle

- 1902, La Bible du Rabbinat de Zadoc Kahn : avec de nombreux collaborateurs. Éditée en bilingue hébreu–français.

- 1904, La Bible Fillion, intitulée : La Sainte Bible Commentée d'après la Vulgate et les textes originaux. Bible pour les prêtres et les séminaristes par l'abbé Louis-Claude Fillion. « Fillion s’en tient à une lecture traditionnelle des textes bibliques. Il utilise un langage précis et sans ostentation, ce qui constitue un avantage certain[8]. » En ligne sur Monastère du Magnificat des Apôtres de l'amour infini.

- 1904, La Bible du chanoine Augustin Crampon[note 3].

- 1910, Version synodale de la Société biblique française.

- 1910, La Sainte Bible, actuellement considérée comme la Bible Segond, en fait une révision, réalisée après la mort de Louis Segond, de la version de 1880.

- 1918, La Bible du Centenaire : sous la direction d'Alfred Lods et de Maurice Goguel, elle fête le centenaire de la Société biblique. C'est la première édition protestante avec introductions et note faisant le point sur les travaux historiques et critiques de la science biblique de cette époque.

- 1950, La Bible de Maredsous, par les moines bénédictins de l'abbaye de Maredsous, éd. Zech, Braine-le-Comte. Cette première traduction catholique moderne de la Bible, par le père Georges Passelecq (initialement appelé père Paul), sera rééditée par Brepols en 1968 et 1977 avec la collaboration de l'abbaye de Hautecombe. Une nouvelle édition sous le titre de Bible Pastorale paraîtra chez Brepols en 1997. Depuis 2014, elle est aussi éditée par Éditions Fidélité comme Bible de Maredsous.

- 1951, La Bible Liénart : nouvelle édition de La Sainte Bible, publiée sous le patronage de la Ligue catholique de l'Évangile et la direction du cardinal Liénart[note 4].

- 1952, nouvelle édition de La Bible du chanoine Augustin Crampon[note 3]. Révision de l'Ancien Testament par J. Bonsirven, S. J. La traduction du Nouveau Testament a été retraduite par le chanoine Alphonse Tricot.

- 1953, Le Nouveau Testament par Émile Osty et Joseph Trinquet[11] (Éditions Siloë, Paris), nouvelle édition revue corrigée et augmentée.

- 1955, La Bible de Jérusalem[12], sous la direction de l'École biblique et archéologique française de Jérusalem (dominicaine). Selon l'éditeur, « réalisée par les meilleurs spécialistes des études bibliques, elle est actuellement la plus répandue en France et fait figure de classique[13] ». Première révision en 1973. Seconde révision en 1998.

- 1956, La Sainte Bible, Version Synodale, Huitième révision, Lausanne, Société biblique auxiliaire du Canton de Vaud.

- 1956‑1959, L'Ancien Testament d’Édouard Dhorme, Bibliothèque de la Pléiade, NRF. « Fruit d’un travail collectif, la traduction très littérale de l’Ancien Testament sous la direction d’Édouard Dhorme, offre des solutions intéressantes pour rendre non seulement le sens du texte, mais aussi sa forme[12]. » « Pour ceux qui n'ont pas accès aux langues originales dans lesquelles la Bible fut rédigée, cette traduction reste un bon instrument de travail[14]. »

- 1970, La Bible Osty[12], du chanoine Émile Osty associé à Joseph Trinquet (Éditions Rencontre – Lausanne ; puis Le Seuil en 1973, pour l'édition complète en un volume, appelée Bible Osty-Trinquet ou Bible d'Osty et Trinquet). Elle se distingue par sa grande fidélité à l'original hébreu et araméen (sens du texte et genres littéraires scrupuleusement respectés) pour l'Ancien Testament et au grec pour le Nouveau Testament. De plus, cette bible bénéficie d'introductions très détaillées aux différents livres bibliques ainsi que de substantielles notes en bas de page (mise en contexte socio-historique ; explications d'allusions obscures ; précisions géographiques…) pour parvenir à comprendre le texte biblique dans toute sa subtilité.

- 1971, Nouveau Testament de Jean Grosjean, Michel Léturmy et Paul Gros, Bibliothèque de la Pléiade, NRF[12].

- 1974, Les Saintes Écritures – Traduction du monde nouveau, Éditions des Témoins de Jéhovah. Cette version a été traduite de la version anglaise en tenant compte des langues d’origine : l’hébreu, l’araméen et le grec. Dernière révision de l'édition française en 2018.

- 1967‑1975, La Traduction œcuménique de la Bible (TOB). Elle « présente des qualités analogues à celle de la Bible de Jérusalem, la collaboration œcuménique se concrétisant par le travail conjoint d'un catholique et d'un protestant pour chaque livre. Certains livres, certains partis pris de traduction, notamment pour une compréhension immédiate d'expressions ou de passages délicats, sont loin d'être satisfaisants. Voir Première révision 1988. Voir Seconde révision 2010.

- 1978, La Bible dite « à la Colombe » (Nouvelle Version Segond Révisée), publiée par l'Alliance biblique universelle[12].

- 1979, Les Psaumes, prières de l’Église : traduction du Psautier de la Septante par le P. Placide Deseille, réimpr. Monastère Saint-Antoine-le-Grand (à St Laurent en Royans) 1999.

- 1979, La Nouvelle Édition de Genève (Nouvelle Version Segond Révisée) publiée par la Société biblique de Genève. Elle se « limite » à quelque 2000 retouches ou corrections.

- 1981, La Bible Pierre de Beaumont[12].

- 1982, La Bible en français courant de C. Dieterlé et al. « On appelle « traduction par équivalence dynamique » cette approche qui prend en compte la capacité de compréhension du lecteur moderne de la Bible et qui exprime le sens des textes dans les catégories mentales du lecteur contemporain. […] La traduction du livre de Job est ainsi réalisée entièrement en alexandrins, pour faire ressentir au lecteur moderne l’impression que le texte hébraïque provoquait chez ses premiers lecteurs[12]. »

- 1986, La Bible d'Alexandrie, premier volume : La Genèse. Sous la direction de Marguerite Harl, une équipe d'hellénistes traduit la Bible à partir de la Septante. Les quatre autres volumes du Pentateuque ont paru en 1988 : Le Lévitique, 1989 : L'Exode, 1992 : Le Deutéronome, 1994 : Les Nombres. En 2001, ces cinq livres qui constituent le Pentateuque d'Alexandrie ont été réunis en un seul volume. La traduction se poursuit. En 2014, elle en est à son 19e volume.

- 1987, La Bible d'André Chouraqui, lequel « souhaitait redonner vie à la langue et aux images employées dans la Bible[15]. » Jacques Dessaucy, journaliste, qualifie cette traduction de « décapante[16] ». Pour Henri Meschonnic, il s'agit d'« une régression linguistique, un faux poétique et une trahison du juif[15]. »

- 1988, Première révision de la Traduction œcuménique de la Bible. Première édition 1975. Voir Seconde révision 2010. En ligne sur Éditions du Cerf

- 1988‑1990, Les 4 Évangiles Luc - Marc - Matthieu - Jean , traduction juxtalinéaire des Évangiles directement du grec en français par Sœur Jeanne d'Arc, Desclée de Brouwer (édition bilingue grec-français).

- 1991, Les Évangiles, traduction de Claude Tresmontant, O.E.I.L.. L'originalité de cette traduction est qu'elle part du texte hébreu sous-jacent au texte grec, préalablement reconstitué. Cette édition rassemble les quatre Évangiles publiés séparément en 1984 (Jean), 1986 (Mathieu), 1987 (Luc) et 1988 (Marc).

- 1992, La Bible du semeur[12], sous l'égide de la Société biblique internationale. Révisée en 2000 par une quinzaine de théologiens évangéliques francophones. Version d'étude en 2001 (Bible d'étude semeur). Révisée en 2015.

- 1993, La Bible de la liturgie, appelée aussi La Traduction de la Bible (Brepols, 1993), réalisée sous la coordination officielle de l'Association épiscopale liturgique pour les pays francophones et employée pour les célébrations liturgiques.

- 1995, Les Saintes Écritures – Traduction du monde nouveau : Éditions révisée avec notes et références.

- 1996 (réimpression 1999; 2002; 2008), La Sainte Bible d'Ostervald, mise à jour de l'édition de 1886 d'une révision publiée pour la première fois en 1881 par La Société biblique de France. Mission Baptiste Maranatha (Éditeur).

- 1997, révision de la Bible en français courant de 1982.

- 1997, Bible Pastorale : nouvelle édition de la Bible de Maredsous de 1950 et 1977, elle en conserve la traduction originelle mais les introductions, annotations, tables liturgiques, lexique, sont entièrement nouveaux. Publiée par Brepols. Nouvelle édition en 2014, en grands caractères.

- 1998, La Bible des Peuples. Traduction de Bernard et Louis Hureau[12].

- 2000, La Bible Parole de Vie. « Les traducteurs utilisent […] le travail du linguiste Georges Guggenheim [sic, Georges Gougenheim] qui dans les années 1950 a défini, à la demande de l'Unesco, les limites du « français fondamental »[12]. »

- 2000, révision de La Bible du semeur[12].

Traductions du XXIe siècle

- 2001, Version d'étude de La Bible du semeur[12] (Bible d'étude semeur).

- 2001-2008, Henri Meschonnic, éd. Desclée de Brouwer : 2001, Gloires, traduction des Psaumes ; 2002, Au Commencement, traduction de la Genèse ; 2003, Les Noms, traduction de L'Exode ; 2005, Et il a appelé, traduction du Lévitique ; 2008, Dans le désert, traduction des Nombres. Meschonnic avait traduit Les cinq rouleaux en 1970 et Jona en 1981.

- 2001, La Bible d'Alexandrie ; le Pentateuque en un seul volume.

- 2001, la bible[12], appelée aussi La Bible, nouvelle traduction (parfois abrégé BNT), Bible Bayard (de Bayard Presse) ou Bible des écrivains. Cette traduction est inspirée par une recommandation de Vatican II qui recommandait non seulement d'ouvrir largement l'accès de la Bible aux chrétiens, mais demandait explicitement de faire des éditions à l'usage des non chrétiens. Publiée par Bayard et Médiaspaul, le projet est dirigé par l'écrivain Frédéric Boyer, le théologien Jean-Pierre Prévost et l'exégète Marc Sevin. Chaque livre est traduit par un binôme composé d'un spécialiste des textes anciens et d'un écrivain. Le but de cette traduction est de produire un texte polyphonique, tout en respectant la contrainte de fidélité au texte et d'inscrire le texte biblique dans la littérature contemporaine[17].

- 2002, La Nouvelle Bible Segond : présentée notamment dans une édition d'étude, il s'agit d'une nouvelle révision – sous l'égide de l'Alliance biblique universelle – de la traduction de Louis Segond[12].

- 2003, révision de la Traduction œcuménique de la Bible (TOB) : nouveau Pentateuque.

- 2006, King James française, traduction (commencée en 1994) par Nadine L. Stratford.

- 2007, Le Nouveau Testament – Version Recouvrement. Version d'étude avec des notes explicatives[18]. Traduction du texte original grec[19] par la section éditoriale de Living Stream Ministry.

- 2007 La Bible Segond 21 : Bible Segond révisée pour le XXIe siècle utilisant le vocabulaire d'aujourd'hui[20], publiée par la Société biblique de Genève.

- 2007, Ancien Testament interlinéaire : édition de l'Alliance biblique universelle, rassemblant le texte hébreu de la Biblia Hebraica Stuttgartensia accompagné d'une traduction littérale, ainsi que la TOB et La Bible en français courant.

- 2010, révision et augmentation de la Traduction œcuménique de la Bible (TOB). Cette édition, outre une révision générale (dont par des chrétiens orthodoxes, absents lors des éditions précédentes), ajoute six livres deutérocanoniques supplémentaires en usage dans la liturgie des églises orthodoxes[12].

- 2013, La Bible : traduction officielle liturgique. Projet de traduction réalisé sous la coordination de la commission épiscopale francophone pour les traductions liturgiques (CEFTL) par 70 spécialistes de la Bible de la langue française, il débute en 1996, la traduction étant achevée en 2001 et publiée après recognitio (approbation de chacun des épiscopats de la CEFTL) et reconnaissance officielle de Rome[21]. Elle est destinée à la liturgie catholique pour équiper les lectionnaires[22] - [23].

- 2015, révision de la Bible du semeur[12],

- 2018, La Bible : Traduction du monde nouveau : édition révisée avec notes et références publiée par les Témoins de Jéhovah. Cette version de la Bible utilise le nom de Dieu « Jéhovah » tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament[24].

- 2018, La Sainte Bible d'Ostervald, révisée, éditée par l'église Biblique Metropolitaine Sud, sous la direction du pasteur Mario Monette. Révision en profondeur de tout le Nouveau Testament ainsi que du livre des Proverbes et de plusieurs autres passages problématiques de la première alliance.

- 2019, La Bible Nouvelle Français courant : révision de la Bible en français courant[25].

Notes

- Voir aussi Psautier de Genève, Psautier de Lausanne, Psautier de Lyon, Psautier de Paris.

- « Diffusion et édition de livres catholiques pour la Défense de la Foi Traditionnelle dans le cadre de la Fin des Temps », Argentré-du-Plessis.

- Elle fait partie des Bibles en français dont le texte est actuellement dans le domaine public. L'édition originale comportait six tomes avec le texte latin de la Vulgate en regard de sa traduction française. Une version en un seul volume (sans le texte latin), destinée à un large public, fut publiée dès 1904 et rencontra un grand succès auprès des catholiques jusqu'en 1960. Le clergé la recommandait de préférence à la Bible du protestant Louis Segond. En 1923, cette Bible en un volume fut entièrement recomposée typographiquement (l'imprimerie ayant été détruite durant la Première Guerre mondiale) et par la même occasion corrigée et légèrement révisée. C'est cette édition, dans laquelle le nom de Dieu, Jéhovah, est remplacé par Yahweh, qui fut rééditée en 1989 par les éditions DFT, qui la maintiennent toujours en disponibilité.

- Avec le concours de Henri Renard, doyen de la faculté de théologie de Lille, A. Clamer, consultant de la Commission biblique, A. Coppens, professeur à l'université de Louvain, A. Gelin, professeur aux Facultés catholiques de Lyon, R. Leconte, professeur aux Facultés catholiques de Lille, J. Starcky, professeur à l'Institut catholique de Paris et Daniel-Rops, agrégé de l'Université.

Références

- « Les Bibliothèques Virtuelles Humanistes - Fac-similés > Notice », sur www.bvh.univ-tours.fr (consulté le )

- Emmanuel Pétavel, La Bible en France, Slatkine, (1re éd. 1864) (lire en ligne), p. 123.

- Carine Skupien Dekens, « Traduire pour le peuple de Dieu. La syntaxe française dans la traduction de la Bible par Sébastien Castellion, Bâle, 1555 - Résumé de thèse », Bulletin de la Société de l'Histoire du Protestantisme Français, vol. 153, , p. 146-147

- « Gaspard Migeot (imprimeur-libraire prétendu) : pseudonyme individuel », sur BnF.

- Jean Robert Armogathe, Le Grand siècle et la Bible, Editions Beauchesne, , 834 p. (ISBN 978-2-7010-1156-1, lire en ligne), p. 332

- Jean Robert Armogathe, Le Grand siècle et la Bible, Editions Beauchesne, , 834 p. (ISBN 978-2-7010-1156-1, lire en ligne), p. 337-338

- « Pierre Janvier (1817-1888) », sur BnF.

- « La Bible en français du XVe au milieu du XXe siècle », sur Alliance biblique française.

- Alexandre Guillot, « Hugues Oltramare (1813-1891) », dans Pasteurs et prédicateurs de l'Église genevoise depuis Calvin jusqu'à nos jours (lire en ligne), p. 81, 134 et 136.

- Bible Darby, édition 1980, Éditions et publications chrétiennes, préface, page V.

- « Joseph Trinquet », sur BnF.

- « La traduction de la Bible en français », sur Alliance biblique française.

- « Présentation » [archive du ], sur Éditions du Cerf.

- Pierre Gibert, Comment la Bible fut écrite, Centurion-Bayard, 1995.

- Francine Kaufmann, « Traduire la Bible et le Coran à Jérusalem : André Chouraqui », .

- Interface no 2000/79, 4e trimestre 2000) – Portrait d’une Bible : la Bible de Chouraqui, « une traduction décapante ».

- Aliette Armel, « LA BIBLE (trad. 2001) »

, sur Encyclopædia Universalis (consulté le )

, sur Encyclopædia Universalis (consulté le ) - « Bibles pour l'europe », sur www.biblespourleurope.org (consulté le )

- « Bibles for Canada », sur www.biblesforcanada.org (consulté le )

- « Qu'est-ce que la Segond 21 ? », Univers de la Bible.

- Le travail de traduction de la Bible liturgique officielle en français. Interviews des différentes personnes ayant travaillé sur la traduction.

- Une nouvelle traduction de la Bible pour la liturgie, La Croix 15 novembre 2013

- Lire en ligne la traduction officielle liturgique sur le site de l'AELF

- Voir l'appendice A1 et A2 dans la version en ligne sur JW.org

- « La révision », sur La Bible Nouvelle Français Courant

Bibliographie

- Jean Robert Armogathe, Le Grand siècle et la Bible, Editions Beauchesne, , 834 p. (ISBN 978-2-7010-1156-1, lire en ligne), p. 332

- Jean-Marie Auwers (Dir.), La Bible en français. Guide des traductions courantes, coll. Connaître la Bible, no 11-12, Bruxelles, Lumen Vitae, 2002, 2e éd. augmentée, 144 p. (ISBN 2-87324-170-5).

- P.-M. Bogaert et R.-F. Poswick (Dir.), Les Bibles en français. Histoire illustrée du Moyen Âge à nos jours, Turnhout-Paris, Brepols, 1991, 280 p. (ISBN 2-503-50059-5).

- Véronique Ferrer (dir.) et Jean-René Valette (dir.), Écrire la Bible en français au Moyen Âge et à la Renaissance, Genève, Librairie Droz, coll. « Travaux d'Humanisme et Renaissance », , 808 p., 172 x 248 cm (ISBN 978-2-600-04770-8, lire en ligne)

Liens externes

Sites

- Bibles en français. Tableau comparatif et descriptions des différentes traductions, par Emmanuelle Lévy, assistante en Ancien Testament et culture biblique à la Faculté de théologie de l’Université de Neuchâtel : 24 traductions comparées et commentées.

- Comparatif de plus d'une vingtaine de traductions Comparaison verset par verset. Sans les livres deutérocanoniques.

- Info-Bible : site protestant d'information sur la Bible ; liens vers les principales traductions françaises en ligne.

Diverses Bibles en ligne

- Bible Segond 1910, Bible Segond « à la Colombe » (1978), Nouvelle Bible Segond (2007), Bible en français courant, Bible Nouvelle Français courant, Traduction œcuménique de la Bible, Bible Parole de vie ; avec la bible anglaise du Roi Jacques et la bible espagnole Reina-Valera (possibilité de mettre plusieurs traductions en parallèle en cochant plus d'une case)

- Bible Segond (1910)

- Bible Segond révisée de Genève (1979) sur biblegateway.com ou sur societebiblique.com.

- Bible Fillion (1904)

- Bibles de David Martin : éd. de 1707, 1744 et 1855

- La Sainte Bible de Glaire : Nouveau Testament, éd. de 1882, Bible complète avec notes de F. Vigouroux, 1905

- Bible Ostervald : numérisation e-rara de l'édition illustrée de Neuchâtel, 1779 et « édition révisée de 1996 », sur intratext.com

- Nouveau Testament de Sacy, éd. 1667 : Gallica BnF et Google Livres

- Bible Pastorale de Maredsous (1997) : sur Informatique & Bible (Abbaye de Maredsous), avec un puissant moteur de recherche (knowhowsphere)

Bible en livre audio

- Ancien et Nouveau Testament, Bible Martin 1855, en audio

- Ancien et Nouveau Testament, Crampon édition de 1923, site Missionweb.

Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.