Saint-Grégoire (Tarn)

Saint-Grégoire est une commune française située dans le département du Tarn, en région Occitanie. Sur le plan historique et culturel, la commune est dans le Ségala, un territoire s'étendant sur les départements du Tarn et de l'Aveyron, constitué de longs plateaux schisteux, morcelés d'étroites vallées.

| Saint-Grégoire | |

Chapelle Notre-Dame. | |

.svg.png.webp) Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Occitanie |

| Département | Tarn |

| Arrondissement | Albi |

| Intercommunalité | Communauté de communes Val 81 |

| Code postal | 81350 |

| Code commune | 81253 |

| Démographie | |

| Population municipale |

456 hab. (2020 |

| Densité | 36 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 43° 57′ 45″ nord, 2° 15′ 44″ est |

| Altitude | 330 m Min. 160 m Max. 368 m |

| Superficie | 12,75 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Albi (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Carmaux-1 Le Ségala |

| Législatives | Deuxième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | http://www.mairie-saint-gregoire.fr/ |

Exposée à un climat océanique altéré, elle est drainée par le Tarn, le ruisseau de Lézert, le ruisseau d'Andouquette, le ruisseau de Guithou, le ruisseau de Rassalens et par divers autres petits cours d'eau. La commune possède un patrimoine naturel remarquable composé de trois zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique.

Saint-Grégoire est une commune rurale qui compte 456 habitants en 2020. Elle fait partie de l'aire d'attraction d'Albi. Ses habitants sont appelés les Saint-Grégoriens ou Saint-Grégoriennes.

Géographie

Localisation

Commune située dans l'aire urbaine d'Albi au nord-est d'Albi. Les communes limitrophes sont Andouque, Arthès, Crespinet, Marsal, Saint-Juéry et Saussenac.

Communes limitrophes

Hydrographie

La commune est dans le bassin de la Garonne, au sein du bassin hydrographique Adour-Garonne[2]. Elle est drainée par le Tarn, le ruisseau de Lézert, le ruisseau d'Andouquette, le ruisseau de Guithou, le ruisseau de Rassalens, le ruisseau des Saumes et par divers petits cours d'eau, qui constituent un réseau hydrographique de 18 km de longueur totale[3] - [Carte 1].

Le Tarn, d'une longueur totale de 380 km, prend sa source sur le mont Lozère, dans le nord de la commune du Pont de Montvert - Sud Mont Lozère en Lozère, et se jette dans la Garonne à Saint-Nicolas-de-la-Grave, en Tarn-et-Garonne.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique altéré », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[4]. En 2020, la commune ressort du même type de climat dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique et les climats de montagne et le climat semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer[5].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré suivant[4].

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[7] complétée par des études régionales[8] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Albi », sur la commune du Sequestre, mise en service en 1976[9] et qui se trouve à 14 km à vol d'oiseau[10] - [Note 3], où la température moyenne annuelle est de 13,4 °C et la hauteur de précipitations de 730,9 mm pour la période 1981-2010[11]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Albi », sur la commune du Sequestre, mise en service en 1976 et à 14 km[10], la température moyenne annuelle évolue de 13,4 °C pour 1981-2010[12] à 13,8 °C pour 1991-2020[13].

Milieux naturels et biodiversité

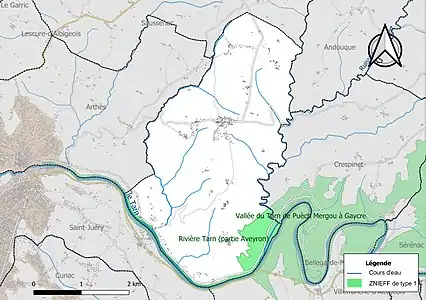

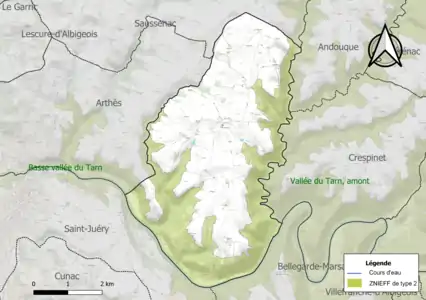

L’inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) a pour objectif de réaliser une couverture des zones les plus intéressantes sur le plan écologique, essentiellement dans la perspective d’améliorer la connaissance du patrimoine naturel national et de fournir aux différents décideurs un outil d’aide à la prise en compte de l’environnement dans l’aménagement du territoire. Deux ZNIEFF de type 1[Note 4] sont recensées sur la commune[14] : la « rivière Tarn (partie Aveyron) » (2 381 ha), couvrant 41 communes dont 25 dans l'Aveyron et 16 dans le Tarn[15], et la « vallée du Tarn de puech Mergou à Gaycre » (2 562 ha), couvrant 11 communes du département[16] et une ZNIEFF de type 2[Note 5] - [14] : la « vallée du Tarn, amont » (36 322 ha), couvrant 57 communes dont 31 dans l'Aveyron, une dans la Lozère et 25 dans le Tarn[17].

- Carte des ZNIEFF de type 1 et 2 à Saint-Grégoire.

Carte des ZNIEFF de type 1 sur la commune.

Carte des ZNIEFF de type 1 sur la commune. Carte de la ZNIEFF de type 2 sur la commune.

Carte de la ZNIEFF de type 2 sur la commune.

Urbanisme

Typologie

Saint-Grégoire est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 6] - [18] - [I 1] - [19].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction d'Albi, dont elle est une commune de la couronne[Note 7]. Cette aire, qui regroupe 91 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[I 2] - [I 3].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (67,8 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (67,6 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : zones agricoles hétérogènes (48,4 %), forêts (32,3 %), prairies (15,8 %), terres arables (3,6 %)[20].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 2].

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Saint-Grégoire est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, feux de forêts, mouvements de terrains et séisme (sismicité très faible). Il est également exposé à un risque technologique, le transport de matières dangereuses, et à un risque particulier : le risque de radon[21]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[22].

Risques naturels

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par débordement de cours d'eau, notamment le Tarn et le ruisseau de Lézert. La cartographie des zones inondables en ex-Midi-Pyrénées réalisée dans le cadre du XIe Contrat de plan État-région, visant à informer les citoyens et les décideurs sur le risque d’inondation, est accessible sur le site de la DREAL Occitanie[23]. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1994, 1996, 2003 et 2014[24] - [21].

Saint-Grégoire est exposée au risque de feu de forêt. En 2022, il n'existe pas de Plan de Prévention des Risques incendie de forêt (PPRif). Le débroussaillement aux abords des maisons constitue l’une des meilleures protections pour les particuliers contre le feu[Note 8] - [25].

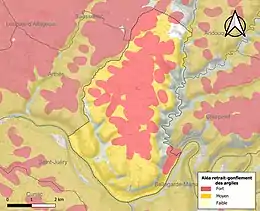

La commune est vulnérable au risque de mouvements de terrains constitué principalement du retrait-gonflement des sols argileux[26]. Cet aléa est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. 86,2 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (76,3 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 222 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 218 sont en en aléa moyen ou fort, soit 98 %, à comparer aux 90 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[27] - [Carte 3].

Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[28].

Risques technologiques

Le risque de transport de matières dangereuses sur la commune est lié à sa traversée par des infrastructures routières ou ferroviaires importantes ou la présence d'une canalisation de transport d'hydrocarbures. Un accident se produisant sur de telles infrastructures est susceptible d’avoir des effets graves sur les biens, les personnes ou l'environnement, selon la nature du matériau transporté. Des dispositions d’urbanisme peuvent être préconisées en conséquence[29].

Risque particulier

Dans plusieurs parties du territoire national, le radon, accumulé dans certains logements ou autres locaux, peut constituer une source significative d’exposition de la population aux rayonnements ionisants. Certaines communes du département sont concernées par le risque radon à un niveau plus ou moins élevé. Selon la classification de 2018, la commune de Saint-Grégoire est classée en zone 3, à savoir zone à potentiel radon significatif[30].

Histoire

Héraldique

.svg.png.webp) |

Son blasonnement est : De gueules à la barre d'argent. |

|---|

Politique et administration

Démographie

| L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[34]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2007[35]. En 2020, la commune comptait 456 habitants[Note 9], en diminution de 9,16 % par rapport à 2014 (Tarn : +1,71 %, France hors Mayotte : +1,9 %). |

Économie

Revenus

En 2018, la commune compte 179 ménages fiscaux[Note 10], regroupant 438 personnes. La médiane du revenu disponible par unité de consommation est de 21 030 €[I 4] (20 400 € dans le département[I 5]).

Emploi

| 2008 | 2013 | 2018 | |

|---|---|---|---|

| Commune[I 6] | 4,7 % | 7,3 % | 8,1 % |

| Département[I 7] | 8,2 % | 9,9 % | 10 % |

| France entière[I 8] | 8,3 % | 10 % | 10 % |

En 2018, la population âgée de 15 à 64 ans s'élève à 308 personnes, parmi lesquelles on compte 77 % d'actifs (68,9 % ayant un emploi et 8,1 % de chômeurs) et 23 % d'inactifs[Note 11] - [I 6]. Depuis 2008, le taux de chômage communal (au sens du recensement) des 15-64 ans est inférieur à celui de la France et du département.

La commune fait partie de la couronne de l'aire d'attraction d'Albi, du fait qu'au moins 15 % des actifs travaillent dans le pôle[Carte 4] - [I 9]. Elle compte 62 emplois en 2018, contre 53 en 2013 et 39 en 2008. Le nombre d'actifs ayant un emploi résidant dans la commune est de 213, soit un indicateur de concentration d'emploi de 29,3 % et un taux d'activité parmi les 15 ans ou plus de 63,1 %[I 10].

Sur ces 213 actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi, 43 travaillent dans la commune, soit 20 % des habitants[I 11]. Pour se rendre au travail, 90,7 % des habitants utilisent un véhicule personnel ou de fonction à quatre roues, 0,9 % les transports en commun, 1,8 % s'y rendent en deux-roues, à vélo ou à pied et 6,6 % n'ont pas besoin de transport (travail au domicile)[I 12].

Activités hors agriculture

30 établissements[Note 12] sont implantés à Saint-Grégoire au [I 13]. Le secteur de la construction est prépondérant sur la commune puisqu'il représente 30 % du nombre total d'établissements de la commune (9 sur les 30 entreprises implantées à Saint-Grégoire), contre 12,5 % au niveau départemental[I 14].

Agriculture

La commune est dans le Segala, une petite région agricole située dans le nord-est du département du Tarn. C’est la relative pauvreté du sol de cette région où ne poussait jadis que le seigle qui a donné son nom à cette aire géographique. Situé en moyenne altitude, le Ségala s’étend sur des territoires vallonnés et riches en schiste[38]. En 2020, l'orientation technico-économique de l'agriculture[Note 13] sur la commune est l'élevage de bovins, pour la viande[Carte 5].

Le nombre d'exploitations agricoles en activité et ayant leur siège dans la commune est passé de 35 lors du recensement agricole de 1988[Note 15] à 21 en 2000 puis à 16 en 2010[40] et enfin à 12 en 2020[Carte 6], soit une baisse de 66 % en 32 ans. Le même mouvement est observé à l'échelle du département qui a perdu pendant cette période 58 % de ses exploitations[41] - [Carte 7]. La surface agricole utilisée sur la commune a également diminué, passant de 852 ha en 1988 à 489 ha en 2020[Carte 8]. Parallèlement la surface agricole utilisée moyenne par exploitation a augmenté, passant de 24 à 41 ha[40].

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- Église Notre-Dame de Caussanel. Statue de la Vierge Marie datant du XVe siècle en bois polychrome.

- Église Saint-Grégoire-le-Grand de Saint-Grégoire. XIXe siècle.

- La Chapelle Notre-Dame-de-Cahuzaguet romane, d'aspect fortifié, en bordure du Tarn : clocher carré, abside voûtée en cul-de-four ; bénitier hexagonal gothique ; statue de Notre-Dame des Anges, tableau de la Crucifixion avec vue d'Albi au XVIIe. L'édifice a été inscrit au titre des monuments historiques en 1972[42]. Plusieurs objets sont référencés dans la base Palissy (voir les notices liées)[42].

- Le Château de Labastide-Vassals : donjon XIIIe dominant un ancien moulin sur le Lézert et un pont d'époque. Le château fut détruit, sous les assauts du Prince Noir et de Rodrigue de Villaudrant, durant la guerre de Cent Ans, lors d'une incursion anglaise (1430). Il était la propriété du Sire de Gasc seigneur de Labastide Vassals et proche allié de la puissante seigneurie d'Ambialet et des Trencavel. Le Sire de Gasc essaya bien, neuf ans plus tard (1439), lors de la visite à Albi du dauphin et futur Louis XI, de lever des fonds pour sa reconstruction, mais celui-ci refusa. De nos jours les ruines de Labastide Vassals surplombent toujours le lézert de son piédestal.

- Le château de Cussac : construit après la destruction de Labastide Vassals par les descendants du sire de Gasc à la fin du XVe siècle, ce château d'inspiration plutôt Renaissance surplombe encore de nos jours la vallée du Tarn.

- Le Souterrain : du bois de Saint-Grégoire.

- La Fontaine de Méout : connue pour ces vertus depuis l'époque gallo-romaine.

Personnalités liées à la commune

- Capitaine Jean-Marie Roussel (1921-1947) : À Saint-Grégoire, le naissait Jean-Marie Roussel « dans une de ces solides familles paysannes pour qui le travail de la terre constitue la plus authentique source de noblesse ».

Remarqué dès l’école du village, son curé lui donne des leçons de latin et d’anglais afin que ses parents puissent faire le sacrifice de l’envoyer à l’Institution Saint-Étienne de Valence dont la renommée s’étendait dans tout le département. Entré en 5e il passe directement en 3e et terminera parmi les premiers en 1938 avec ses deux baccalauréats de philosophie et de mathématiques élémentaires. Il a à peine 17 ans.

Après une année seulement de préparation, faite au lycée de Toulouse, il est admis à l’école militaire de Saint-Cyr en , quelques jours après le début de la guerre. Ayant choisi la spécialité des chars, il rejoint un bataillon de chars juste avant l’attaque allemande. Son unité couvre Paris et, étant assimilée à la garde mobile, conserve sa liberté. Après l’Armistice, les officiers sont renvoyés en zone non-occupée. Au printemps 1941, sa promotion est regroupée à Aix en Provence pour un complément d’instruction de quatre mois.

Les chars ayant été supprimés, il choisit la coloniale et est envoyé en A.O.F. dans un régiment de tirailleurs sénégalais. Là, détaché avec sa section à la garde du terrain d’aviation de Tamba Counda, il se trouve à 20 ans seul Européen au milieu des Noirs « Pourtant pas de cafard ; ça trempe un caractère… et puis, on a le temps de réfléchir ; l’isolement permet la réflexion, l’étude et la médiation » écrit-il à ses parents.

Il occupe ses loisirs à la lecture : « Le voyage du Centurion » de Psichari, « La vie de Lyautey » de Maurois, « L’homme cet inconnu » du Dr Carrel, « Terre des hommes » de Saint-Exupéry. Il apprend aussi l’allemand en pensant aux batailles futures. Par la suite il occupe d’autres postes en Mauritanie.

Après le débarquement des Américains, en , en A.F.N., le lieutenant Roussel est affecté à la compagnie de chars légers d’une unité qui deviendra en peu de temps le de la 9e D. I.C. 1943-1944 seront des périodes d’instruction avec le matériel américain, au Maroc, en Algérie puis en Corse.

Le , c’est le débarquement près de Fréjus, les premiers combats et puis la laborieuse prise de Toulon : première citation à l’ordre de l’armée.

Le lieutenant Roussel adopte la tactique qu’il appliquera constamment jusqu’à la fin de la campagne : reconnaissance à pied du terrain, repérage des objectifs et des emplacements de tir, après quoi il appelle ses chars qui entrent en action sans délai, tout ça d’un œil sûr et au mépris du risque.

C’est ensuite la montée vers l’Alsace par la route Napoléon, Grenoble, Pontarlier, les combats, sous la pluie et le froid, de la boucle du Doubs, de Dampierre d’Uberstrass-Friessen (2e citation à l’ordre de l’Armée). Prise de l’usine de Kembs (3e citation à l’ordre de l’armée). Combats de Mulhouse à Chalampé : l’Alsace est libérée.

Le lieutenant Roussel est promu capitaine à compter du , il a 23 ans ½, il est le plus jeune capitaine de France. Le , lui est remise la croix de chevalier de la Légion d’honneur par le général de Gaulle sur le sol allemand. : c’est le départ volontaire vers l’Indochine, la Cochinchine d’abord, puis le Tonkin à Haïphong face au Viet-Minh. C’est le modus vivendi jusqu’à la rupture de : combats d’Haïphong.

Le , il cède son commandement mais refuse d’être rapatrié. Il prend en main un commando à Hanoï : instruction puis raids dans la brousse.

Le , le capitaine Roussel est en tête derrière l’éclaireur de pointe, c’est l’embuscade classique, un sniper japonais juché dans un arbre lui tire une balle en pleine poitrine, le médecin ne peut rien. Il meurt dans les bras de l’aumônier le temps de se préparer pour l’éternité, priant et réconfortant ses compagnons. Il avait 26 ans. Il sera enterré le lendemain à Chiem-Hoa, mais sa tombe sera effacée lors du repli général de la région.

Rien ne peut mieux résumer l’homme et le chef qu’il fut que la citation posthume à l’ordre de l’armée.

« Splendide officier dans toute l’acceptation du terme après les campagnes de France et de l’Allemagne (1944-1945), dans lesquelles il s’est montré, au régiment colonial de chasseurs de chars, un chef incomparable et un guerrier d’une bravoure exceptionnelle, est venu comme volontaire en Indochine avec le régiment d’infanterie coloniale du Maroc. Il est de tous les combats menés en 1946 par le régiment en Cochinchine et à Haïphong au Tonkin. Rapatriable et ayant passé son escadron de chars, a été volontaire pour prendre le commandement de l’escadron commando du R.C. I.M., est tombé en se portant résolument en avant contre un ennemi fanatique et retranché, dans le village de Lang-Hen (Tonkin) le . Officier aimé de tous ses chefs et admiré de ses hommes, véritable héros dont le nom restera dans la Coloniale ». En hommage à ces faits d'armes glorieux et du fait de la célébration du cinquantenaire de sa disparition, la place principale de son village natal porte son nom, depuis .

- Jean-Jacque Rigal (1755-1835) Né à Caussanel, fils d'un métayer saint-grégorien, il devient après des études à Toulouse un chirurgien de renommée nationale. Il permit de répandre dans le Tarn, le vaccin anti-variolique et les dernières techniques médicales connues à l'époque ; son fils résidant à Gaillac fut quant à lui un urologue tout aussi reconnu, inventeur d'un instrument médical capable d'extraire les calculs.

- Le sire de Gasc (XIVe siècle). Seigneur de Labastide Vassals, il en est aussi le dernier occupant, du fait de sa destruction par les Anglais lors de la guerre de Cent Ans (1430). Il lutta avec acharnement contre Rodrigue de Villaudrant et les troupes anglaises ; en 1439, il essaya de convaincre le futur Louis XI d'aider à la reconstruction du château, mais celui-ci ne donna pas suite. Allié au Trencavel et à la seigneurie d'Ambialet, il bénéficiait d'une grande notoriété dans la région, qui lui permet d'aider des soldats du Midi à repousser le Prince Noir, le sire Villaudrant et les troupes anglo-saxonnes de sa seigneurie en 1446. Ses descendants sont à l'origine de l'édification du château de Cussac, lui aussi perché sur la commune de Saint-Grégoire.

- Capitaine Rodrigue de Villaudrant (XIVe siècle) Bourguignon de naissance petit-fils du seigneur de Villaudrant qui occupa Lescure de 1345 à 1348, lieutenant du célèbre Chevalier Noir, chef des troupes anglaises qui écumèrent le Tarn, il est l'instigateur de la destruction de Labastide Vassals et de l'installation du camp d'entraînement militaire anglais à Saint-Grégoire, pas loin de l'actuel lieu-dit "Pérols" dit "camps des anglés". Il est aussi à l'origine du nom ANGLES (de anglais en patois) dont le patronyme est encore très présent sur la commune. Lors de la visite du futur Louis XI, il essaya de marchander le départ de ses troupes. En 1446, ses troupes sont boutées hors de la région par les vaillants soldats du Midi.

- Le Chevalier Noir ou Prince Noir (XIVe siècle) Fils du roi anglais Édouard III, seigneur d'Aquitaine, légende vivante de la chevalerie médiévale et tout aussi célèbre dans tout le Midi, pour avoir pillé, détruit et écumé villes et villages, à la tête de ses troupes composées d'Anglais, de Bourguignons et de mercenaires en tout genre. Le Chevalier Noir se fit connaître à Saint-Grégoire, lors de l'incursion anglaise de 1430, dévastant, pillant les alentours et surtout participant activement avec son lieutenant Rodrigue de Villaudrant à anéantir Labastide Vassals et les soldats du seigneur sire de Gasc. Lui et ses hommes s'établirent non loin du lieu-dit Pérols au camp militaire anglais qu'il dirigeait avec le capitaine de Villaudrant, tout en continuant de semer la terreur dans tous les villages avoisinants. Avec ses comparses, ils quittèrent Saint-Grégoire en 1446 quand le seigneur de Gasc aidé par les soldats du Midi les boutèrent hors de la commune, puis hors du département. Après sa mort en 1476, de nombreuses légendes et récits furent écrits sur lui et ses féroces batailles, dont certains lui attribuant le titre de « cauchemar du roi Louis XI » qui eut affaire à lui, notamment lors de sa visite à Albi le .

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[6].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Les ZNIEFF de type 1 sont des secteurs d’une superficie en général limitée, caractérisés par la présence d’espèces, d’association d’espèces ou de milieux rares, remarquables, ou caractéristiques du milieu du patrimoine naturel régional ou national.

- Les ZNIEFF de type 2 sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent des potentialités biologiques importantes.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Le principe d’un débroussaillement efficace consiste à couper et éliminer tous les bois morts, les broussailles et les herbes sèches 50 mètres autour des habitations et 2 mètres de part et d’autre des voies, élaguer les branches basses des arbres, espacer les arbres et les arbustes situés dans la zone à débroussailler pour éviter que le feu ne se propage d’arbre en arbre, éliminer les arbustes sous les grands arbres pour éviter que le feu ne se propage vers la cime des arbres, toujours se débarrasser des végétaux coupés par compostage, par évacuation en décharge autorisée ou par incinération en respectant la réglementation sur le brûlage et entretenir régulièrement la zone débroussaillée, tous les 2 ou 3 ans maximum sur le pourtour, tous les ans à proximité de l’habitation

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Un ménage fiscal est constitué par le regroupement des foyers fiscaux répertoriés dans un même logement. Son existence, une année donnée, tient au fait que coïncident au moins une déclaration indépendante de revenus et l’occupation d’un logement connu à la taxe d’habitation.

- Les inactifs regroupent, au sens de l'Insee, les élèves, les étudiants, les stagiaires non rémunérés, les pré-retraités, les retraités et les autres inactifs.

- L'établissement, au sens de l’Insee, est une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l'unité légale. Il produit des biens ou des services.

- L'orientation technico-économique est la production dominante de l'exploitation, déterminée selon la contribution de chaque surface ou cheptel à la production brute standard.

- Les données relatives à la surface agricole utilisée (SAU) sont localisées à la commune où se situe le lieu principal de production de chaque exploitation. Les chiffres d'une commune doivent donc être interprétés avec prudence, une exploitation pouvant exercer son activité sur plusieurs communes, ou plusieurs départements voire plusieurs régions.

- Le recensement agricole est une opération décennale européenne et obligatoire qui a pour objectif d'actualiser les données sur l'agriculture française et de mesurer son poids dans l'agriculture européenne[39].

- Cartes

- « Réseau hydrographique de Saint-Grégoire » sur Géoportail (consulté le 10 décembre 2021).

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le )

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

- Agence nationale de la cohésion des territoires, « Carte de la commune dans le zonage des aires d'attraction de villes. », sur l'observatoire des territoires (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte de la spécialisation de la production agricole par commune », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte du nombre d'exploitations et de la surface agricole utilisée (SAU) moyenne par commune », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte du nombre d'exploitations et de la surface agricole utilisée par département », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte de la surface agricole utilisée (SAU) par commune et de la SAU moyenne », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

Site de l'Insee

- « Commune rurale - définition » (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Albi » (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », (consulté le ).

- « REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2018 à Saint-Grégoire » (consulté le ).

- « REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2018 dans le Tarn » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 à Saint-Grégoire » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans le Tarn » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans la France entière » (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur site de l'Insee (consulté le ).

- « Emp T5 - Emploi et activité en 2018 à Saint-Grégoire » (consulté le ).

- « ACT T4 - Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la commune en 2018 » (consulté le ).

- « ACT G2 - Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2018 » (consulté le ).

- « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 à Saint-Grégoire » (consulté le ).

- « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 dans le Tarn » (consulté le ).

Autres sources

- Carte IGN sous Géoportail

- « Le réseau hydrographique du bassin Adour-Garonne. » [PDF], sur draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr (consulté le )

- « Fiche communale de Saint-Grégoire », sur le système d'information pour la gestion des eaux souterraines en Occitanie (consulté le )

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (oracle) Occitanie », sur occitanie.chambre-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station météofrance Albi - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Saint-Grégoire et Le Sequestre », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météofrance Albi - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Station météorologique d'Albi - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique d'Albi - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Liste des ZNIEFF de la commune de Saint-Grégoire », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF la « rivière Tarn (partie Aveyron) » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF la « vallée du Tarn de puech Mergou à Gaycre » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF la « vallée du Tarn, amont » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de Saint-Grégoire », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- DREAL Occitanie, « CIZI », sur www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr (consulté le )

- « Les risques majeurs dans le Tarn », sur www.tarn.gouv.fr (consulté le ), partie 1 - chapitre Risque inondation.

- « Les risques majeurs dans le Tarn », sur www.tarn.gouv.fr (consulté le ), chapitre Feux de forêts.

- « Les risques majeurs dans le Tarn », sur www.tarn.gouv.fr (consulté le ), chapitre Mouvements de terrain.

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune de Saint-Grégoire », sur http://www.georisques.gouv.fr/ (consulté le )

- « Les risques majeurs dans le Tarn », sur www.tarn.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque transport de matières dangereuses.

- « Cartographie du risque radon en France. », sur le site de l’IRSN, (consulté le )

- « Résultats municipales 2020 à Saint-Grégoire », sur lemonde.fr (consulté le ).

- Démission (Source : Le Tarn libre, 19 mai 2023, p. 14)

- « Saint-Grégoire. Le maire se retire pour raisons de santé » sur ladepeche.fr, 18 mai 2023

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- « Les régions agricoles (RA), petites régions agricoles(PRA) - Année de référence : 2017 », sur agreste.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- Présentation des premiers résultats du recensement agricole 2020, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, 10 décembre 2021

- « Fiche de recensement agricole - Exploitations ayant leur siège dans la commune de Saint-Grégoire - Données générales », sur recensement-agricole.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Fiche de recensement agricole - Exploitations ayant leur siège dans le département du Tarn » (consulté le ).

- « Chapelle de Cahuzaguet », sur www.pop.culture.gouv.fr (consulté le )