Royaume d'Italie (Saint-Empire romain)

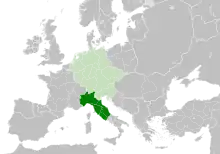

Le royaume d'Italie (en latin : Regnum Italiae ou Regnum Italicum) est une entité politique du haut Moyen Âge qui exista de 855 à 1801 dans le nord et le centre de la péninsule italienne, alors que le sud relevait du catépanat d'Italie ou de ses vassaux. En cette période, il n’existait pas en Italie de vraie et propre assemblée d’État capable d’imposer son autorité : le titre de Roi d'Italie était presque exclusivement formel, sans pouvoir réel, qui appartenant aux divers souverains locaux en lutte entre eux.

(la) Regnum Italiae

Croix lombarde (de) imaginaire |

| Statut |

Monarchie de l' du |

|---|---|

| Capitale |

Pavie (961-1021) Monza (1021-1801) Milan (informelle ; 1714-1801) |

| Monnaie | Denier |

| Superficie | 159.194 km² |

|---|

| 888-889 | Bérenger Ier de Frioul |

|---|---|

| 889-894 | Guy III de Spolète |

| 897-899 | Arnulf de Carinthie |

| 898-900 | Bérenger Ier de Frioul |

| 900-902 | Louis III l'Aveugle |

| 902-922 | Bérenger Ier de Frioul |

| 922-925 | Rodolphe II de Bourgogne |

| 925-947 | Hugues d'Arles |

| 947-950 | Lothaire d'Arles |

| 950-951 | Bérenger II d'Ivrée |

| 951-973 | Otton Ier du Saint-Empire |

| 980-983 | Otton II du Saint-Empire |

| 996-1002 | Otton III du Saint-Empire |

| 1002-1014 | Arduin d’Ivrée (usurpateur) |

| 1004-1024 | Henri II du Saint-Empire |

Entités précédentes :

Entités suivantes :

.svg.png.webp) Saint-Empire romain germanique :

Saint-Empire romain germanique :

- Marche de Toscane (846)

-.svg.png.webp) Duché de Mantoue (1530)

Duché de Mantoue (1530)

- Comté de Savoie (1003)

Comté de Savoie (1003)

-.svg.png.webp) Duché de Milan (1395)

Duché de Milan (1395).svg.png.webp) États pontificaux

États pontificaux République de Pise (1005)

République de Pise (1005) République de Gênes (1005)

République de Gênes (1005)

La chronologie qui suit permet de faire la lumière sur les principaux évènements advenus sur le territoire du royaume d'Italie à partir de la destitution de Charles III le Gros (887), après la mort du roi Lothaire Ier (855), et enfin de celui qui lui conteste la couronne, c’est-à-dire le roi de Germanie et empereur Henri II du Saint-Empire, en 1024.

Territoire

Ce royaume avait Pavie comme capitale et il comprenait les anciens territoires du royaume lombard, c’est-à-dire :

- la Lombardie majeure, qui correspond à l’Italie du Nord sauf Venise et les États Pontificaux,

- le duché de Spolète, (qui forme avec celui de Bénévent la Lombardie mineure).

Le royaume carolingien d’Italie (781-888)

En 774, Charlemagne a conquis le royaume Lombard et pris le titre de roi des Lombards (rex Langobardorum) en plus de celui de roi des Francs (rex Francorum). La fin du VIIIe siècle voit ensuite ce royaume changer de dénomination pour devenir peu à peu, sous le gouvernement des carolingiens, un royaume d'Italie (en latin, regnum Italicum ou Regnum Italiae).

Ainsi, en 781, lorsqu’il décide partager son empire entre ses fils, Charlemagne renomme son fils Carloman, qu’il a eu avec son épouse Hildegarde de Vintzgau (758-783), en Pépin, et le fait couronner roi d’Italie par le pape à Rome le . Charlemagne conserve cependant le titre de roi des Lombards. De plus, en raison de son jeune âge, Pépin est placé sous la tutelle d'Adalhard, abbé de Corbie, cousin de Charlemagne ; par la suite, ses tuteurs seront Waldo de Reichenau et Rotchild[2].

Puis, lors du partage de à Thionville, Charlemagne confirme la possession pour Pépin des territoires de l’Italie du Nord, en y ajoutant la Bavière et la Carinthie, toujours avec le titre de roi d’Italie. En 810, Pépin soumet l'Istrie, des villes dalmates et Venise[3], territoires relevant de l'empire byzantin.

Il meurt cependant le de la même année, avant Charlemagne (†814). Son fils illégitime Bernard, lui succède à cette charge à partir d’avril 813, lorsqu’il atteint les 15 ans, mais règne aussi d’abord sous la tutelle d’Adalhard de Corbie. Bien qu’ayant prêté hommage au nouvel empereur Louis le Pieux dès son accession au trône, ce dernier le démet du titre royal et l’exclu de sa succession en , par l’Ordinatio Imperii. Bernard, lésé, entre en révolte contre son oncle en , entraînant avec lui de hauts personnages tels qu'Anselme, évêque de Milan, et Wolvod de Crémone, mais il échoue, est capturé, et finit par mourir des blessures de son châtiment, le .

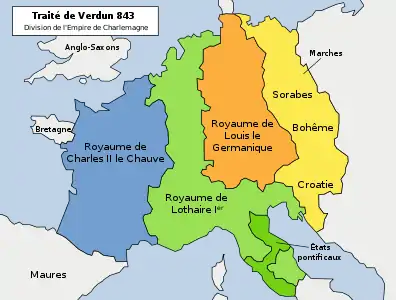

L’Empereur envoie son fils Lothaire Ier en Italie, en 820 ou 822, pour qu’il y devienne roi ; celui-ci s’installe alors à Pavie. Le à Rome, il est couronné coempereur par le pape Pascal Ier, celui-ci se soumettant à son autorité. Après la mort de Louis le Pieux, Lothaire et ses frères se disputent l’Empire : en 843, le partage de Verdun rattache l’Italie au royaume de Lothaire, appelé Francie médiane, et ce dernier devient empereur d'Occident.

Dès 844, il confie l’Italie et le titre d’empereur associé, à son fils aîné Louis II le Jeune, ce dernier restant sous tutelle de son père. Peu avant sa mort en 855, Lothaire prend soin de partager son empire entre ses trois fils par le traité de Prüm : Louis se voit ainsi confirmé dans ses titres d’empereur et de roi d’Italie.

À sa mort en 875, son oncle Charles II le Chauve qui hérite à son tour de la couronne impériale et du royaume d'Italie, dont il laisse l'administration à Boson V de Provence, avec le titre de vice-roi. En 877, ce dernier rappelé par Charles en France, confie le domaine à son frère Richard II de Bourgogne dit le Justicier. Après la disparition de Charles le Chauve, le pape Jean VIII propose successivement la couronne d'Italie et le titre d'Empereur à Louis le Bègue, puis à Boson qui refusent. C'est finalement Carloman de Bavière qui accepte l’offre, mais frappé de paralysie, il cède en 879 ce royaume à son frère Charles III le Gros, qui finit par abdiquer et mourir en 888.

Instabilité et fragmentation féodale (888-961)

Rivalité entre Widonides et Unrochides

Bérenger Ier de Frioul, membre de la famille Unrochide et petit-fils de Louis le Pieux par sa mère Gisèle, est élu roi d'Italie à Pavie. Guy III de Spolète, membre de la famille Widonide, ayant passé les Alpes en octobre, puis rassemblé ses partisans, entre en compétition avec Bérenger pour le titre de roi d'Italie ; il l'emporte début 889 au cours d'une bataille près de la Trebbia, un affluent du Pô. Il est ainsi couronné roi à Pavie dans la basilique de San Michele Maggiore le [4] ; le , le pape Étienne V[5] le consacre Empereur d'Occident ; en mai suivant, il associe au trône d'Italie son fils Lambert ; le , Guy oblige le nouveau pape Formose à consacrer empereur Lambert pour l'associer à son gouvernement[6].

Dès 890 cependant, le pape Étienne V dont la confiance envers Guy de Spolète s'est estompée fait appel à Arnulf de Carinthie, roi de Germanie[7]. Ainsi, celui-ci effectue une première expédition en Italie du Nord, début 894, menant notamment l’assaut contre Bergame et Pavie. Après la mort de Guy de Spolète en , son fils Lambert de Spolète cherche à lui succéder ; cependant, Arnulf se rend à Rome, où le pape Formose le couronne empereur d'Occident le , puis, il se fait reconnaître à Pavie en 897 comme roi d'Italie[8]. Au cours d'une campagne en Italie contre Lambert, il est victime d'une attaque cérébrale qui l'oblige à rentrer en Bavière en 897. Ayant cessé de gouverner dans les faits à partir de cette date, abandonnant de fait l’Italie à Lambert, il meurt à Ratisbonne le .

Dès janvier 897, il obtient du nouveau pape Étienne VI, élu grâce à son influence, la tenue d’un procès contre son prédécesseur Formose : son cadavre est donc exhumé, soumis à un procès macabre, mutilé et jeté dans le Tibre ; c’est le concile dit « cadavérique ». En mai 898, le pape Jean IX au synode de Ravenne déclare nul le sacre d'Arnulf et apporte son soutien à Lambert. Mais, celui-ci meurt accidentellement au cours d'une chasse le ; n’ayant pas de descendance, et son cousin Guy IV étant mort sans postérité l’année précédente, sa mort met fin à la lignée widonide des ducs de Spolète et laisse Bérenger sans rivaux.

Interventions bourguignonnes

Bérenger récupère alors son trône pour la seconde fois. Cependant, les invasions magyars poussent les féodaux du royaume chercher un nouveau roi pour le remplacer, en la personne de Louis III de Provence (aussi appelée Basse-Bourgogne), le petit-fils d'un autre empereur Louis II d'Italie : élu roi d'Italie le à Pavie, il chasse Bérenger et est couronné le 22 février de l'année suivante. Bérenger revient, le défait une première fois pendant l'été 902 et Louis III doit se retirer en Provence. En 905, celui-ci revient en Italie à l'appel d'un parti de nobles, Bérenger se réfugie alors en Germanie et grâce à l'aide de troupes bavaroises, réussit à capturer Louis, trahi par les grands, à Vérone et le . Il lui fait crever les yeux, le rendant inapte à toute nouvelle expédition, reprend la couronne royale d'Italie, se réinstallant à Pavie, et est même couronné Empereur des Romains en 915.

Mais il doit à nouveau faire face à l'invasion des Magyars qui ravagent le nord de l'Italie. Un nouveau compétiteur, Rodolphe II, roi de Haute-Bourgogne, est alors appelé en Italie, en 922, par Adalbert d'Ivrée, gendre de Bérenger. Le , celui-ci est défait à Fiorenzuola (province de Piacenza) par Rodolphe et doit se retirer à Vérone. Finalement, il meurt assassiné par un vassal à Vérone le , pendant que la même année, Pavie est assiégée, prise et pillée par les Magyars.

La noblesse italienne toujours aussi turbulente se retourne contre lui et demande en 926 à Hugues d'Arles, régent du royaume de Provence pour Louis III l’Aveugle, de prendre la couronne d’Italie. Il quitte Arles puis est couronné roi à Pavie le , avec le soutien et par l’élection des grands ; il transmet alors le comté d'Arles à son frère Boson qui le remplace en Provence. Rodolphe est donc contraint de se retirer dans son royaume de Haute-Bourgogne. En 930, Hugues accorde à Rodolphe la Basse-Bourgogne, y compris la Provence, en échange de sa renonciation au trône d'Italie, donnant naissance au royaume de Bourgogne. Durant son règne, Hugues d'Arles stabilise son royaume et lutte contre les raids sarrasins et magyars.

Il voit cependant apparaître en 940 un dangereux rival, Bérenger II d'Ivrée, fils de Bérenger Ier, qui est toutefois vaincu en 941, et contraint à fuir en Germanie à la cour d'Otton Ier, à qui il prête le serment vassalique. Se méfiant de la puissance grandissante du royaume d'Italie, ce dernier soutient la seconde tentative de Bérenger II, 945. Ce dernier réussit à convaincre de nombreux aristocrates italiens de le suivre, en promettant terres et honneurs, et il bat militairement Hugues qui est déposé par une diète tenue à Milan, en avril ; il accepte d’abandonner le trône d'Italie, si c’est au profit de son fils Lothaire, et il se réfugie alors auprès de sa nièce Berthe à Arles où il meurt le . Lothaire ne règne cependant jamais dans les faits, le réalité du restant aux mains du marquis Bérenger d'Ivrée, qui prend le titre de summus consiliarius. Lothaire épouse Adélaïde de Bourgogne, après des fiançailles de 10 ans, mais il meurt à Turin dès le , probablement empoisonné par Bérenger, qui se fait couronner roi, avec son Aubert le .

Conquête d’Otton Ier

Bérenger destine en mariage Adélaïde de Bourgogne, veuve de Lothaire, à son fils Aubert. Celle-ci ayant refusé, il la retient prisonnière dès avril 951 ; mais, elle parvient à s'enfuir en août, puis, elle appelle le roi de Germanie Otton Ier à son secours. L’appel à l’aide d’Adélaïde donna prétexte à Otton I pour descendre en Italie, sur laquelle il avait déjà des projets, une fois ses projets en Allemagne résolus. Son expédition avait trois principales raisons fondamentales :

- le contrôle des voies des principales voies de communication de l’époque, qui passaient par l’Italie ;

- la confrontation avec l’Empire byzantin, qui possédait encore divers territoires, surtout sur la côte Adriatique et en Italie méridionale ;

- le contrôle sur la Papauté, qui réside à Rome et avec laquelle Otton entendait instaurer un rapport direct.

Il decide alors d’intervenir en Italie aux dépens de Bérenger II en 951. Il prend à Pavie le titre de « Roi des Lombards » le 23 septembre et, étant veuf, il épouse Adélaïde, fille de Rodolphe II et veuve de Lothaire, le . Ils retournent ensuite en Germanie. Bérenger II, est reconnu vice-roi d'Italie par Otton à la première diète d'Ausbourg, en 952, et lui prête un second serment de vassalité.

En 957, Ludolphe, fils d’Otton issu de son premier mariage, en pleine révolte, décide d’envahir l’Italie pour son propre compte, défait Bérenger et Adalbert et occupe le pays jusqu'à sa mort à Pombia, près de Novare le 6 septembre. Adalbert noue des alliances en Bourgogne notamment avec Adélaïde de Vienne et Lambert de Chalon, et avec la famille de Hugues de Toscane. En 960, Bérenger se rebelle à nouveau et souhaitant étendre sa domination sur l'ensemble de la péninsule, il s'attaque au pape Jean XII qui fait appel à son tour à Otton Ier le Grand.

Après avoir fait couronner roi de Germanie le jeune Otton, le fils qu'Adelaïde lui a donné, Otton Ier franchit les Alpes en 961 pour la seconde fois. Il est de nouveau reconnu roi à Pavie pendant que Bérenger II et son fils se dérobent. Il est ensuite couronné empereur par Jean XII le .

Bérenger est finalement pris avec sa femme Willa, en 964. Tous deux sont emmenés captifs à Bamberg, où Bérenger meurt le ; Willa devient alors religieuse.

Le Royaume d’Italie dans le Saint-Empire (962-1806)

Après que le roi de Germanie Othon Ier eut définitivement renversé le dernier roi d'Italie, Bérenger II de la maison d'Ivrée, en 964, ses successeurs empereurs romains germaniques reprirent traditionnellement ce titre jusqu'à la fin du Saint-Empire.

Résistance à l'autorité impériale

Il faut noter cependant qu'il y eut plusieurs tentatives de la part de la noblesse de l'Italie d'échapper à la tutelle des rois de Germanie, tentatives d'une conscience d'appartenir à une communauté, en face de souverains étrangers[9].

- En 964, Adalbert revient en Italie et avec l'aide de Guy et de Conrad il tente de reprendre la couronne et s'oppose au pape Jean XIII installé par Othon Ier. En 965 lors des combats contre l'armée de souabes du duc Burchard IIIenvoyé par l'empereur pour rétablir son autorité en Italie, Guy est tué lors d'une bataille contre les forces impériales près du Pô le . Conrad d'Ivrée se soumet et récupère la Marche d'Ivrée. Adalbert se retire définitivement en Bourgogne où il meurt à Autun vers 971.

- Vaincu, il fut contraint à se retirer dans l’abbaye de Fruttuaria, mourut au château de Valperga en 1018.

- Trois semaines après la mort d’Otton III, les feudataires italiens réunis à Pavie décident d’assigner la couronne d’Italie à un des leurs, fatigués du vide de pouvoir causé par le manque d’autorité du souverain allemand et insatisfaits de son alliance avec la hiérarchie ecclésiastique. Le marquis Arduin d'Ivrée est choisi et se fait couronner roi d'Italie, le 15 février de cette année, en l'église Saint-Michel de Pavie ; il rencontre cependant une âpre résistance, en particulier chez les feudataires ecclésiastiques de la plaine du Pô. Cependant, le successeur d'Otton III, Henri II, prend la route de l'Italie en mars 1004 et se fait couronner roi le . En 1013, Henri II doit effectuer une seconde expédition en Italie pour soumettre Arduin et il se fait couronner Empereur à Rome le . Définitivement vaincu après une nouvelle tentative de reprendre le pouvoir, à l'été 1014, Arduin dépose en septembre sa couronne royale sur l'autel de l’abbaye de Fruttuaria qu'il avait comblée de ses bienfaits, avant d'y devenir moine et d'y mourir le [10].

- À la mort de l'empereur Henri II en 1024, la noblesse lombarde, dirigée par le marquis de Turin, Manfred II, fit appel au roi des Francs Robert II, lui offrant la couronne à lui ou à son fils, Hugues. Ayant essuyé une fin de non-recevoir, leurs envoyés se rendirent à la cour du duc d'Aquitaine Guillaume V, qui marié à une petite-fille du roi Adalbert, accepta la couronne pour son fils homonyme Guillaume[11]. Cependant, le projet échoua à cause des demandes excessives de la noblesse lombarde.

- En 1037, l'empereur Conrad II dut rétablir son autorité en Italie, l'archevêque Aribert de Milan ayant offert la couronne d'Italie au comte Eudes II de Blois. La mort de ce dernier le à Commercy marqua la fin des tentatives pour donner à l'Italie un roi distinct du roi de Germanie et empereur des Romains[12].

Affaiblissement de l'autorité impériale

Néanmoins, l'autorité impériale en Italie s'affaiblit considérablement avec l’avènement de l’autonomie communale, et plus encore après la chute des Hohenstaufen au milieu du XIIIe siècle. La bulle d’or de 1356 et les prérogatives contestées après le traité de Westphalie en 1648 montrent bien que, dans les fait, le Regnum Italiae a cessé d’exister.

Avant tout, les ambitions d’autonomie et d’indépendance des feudataires italiens, ne permirent jamais au royaume d’assumer une force et un poids politique. En théorie cependant, le royaume d'Italie continue d'exister jusqu'en 1806, date de l’abolition de l’Empire, ou, tout du moins, jusqu'à la réorganisation impériale de 1803, lorsque l'archevêque de Cologne cesse de porter le titre honorifique d'Archichancelier d'Italie.

Réactivation de l'autorité impériale

L'autorité impériale se maintiendra par le biais, d'une part d'institutions, d'autre part de l'implantation patrimoniale de la maison d'Autriche dans la péninsule. Ainsi, il subsistera jusqu’à la fin du XVIIIe siècle un relais de l’autorité impériale dans la péninsule : un « Plénipotence » d’Italie, installée le plus souvent à Milan. Son chef (Plenipotentiarius, commissarius cæsareus) et le procureur (Fiscalis imperialis per Italiam) qui l’assiste sont nommés par l’Empereur. Même à l’époque moderne, il s’en faut que les droits impériaux en Italie soient devenus insignifiants. Et comme jadis au temps des Staufen régnants sur le royaume des Deux-Siciles, ils ont été « réactivés » à diverses reprises par l’implantation patrimoniale des Habsbourg dans la péninsule.

C’est par l’effet d’une mise au ban de l’Empire des princes coupables d’avoir embrassé le parti français pendant la guerre de Succession d’Espagne, que les possessions des Gonzague (Mantoue et Castiglione) seront transférées à la maison d’Autriche (1707).

Le rite de l’investiture d’Empire demeura la règle dans la plus grande partie du « royaume d’Italie », à chaque mutation successorale de la famille régnante ou à chaque avènement impérial. Les successions de Toscane (1718 et 1737), Parme(1718–1723) et Modène (1771) seront réglées sur la base de leur qualité de fiefs d’Empire (cf. plus spécifiquement fiefs impériaux). En 1755, la maison de Savoie verse ainsi pour l’investiture du Piémont et de ses autres possessions 85 000florins de taxes féodales à la chancellerie viennoise, tandis que les quatre États (Toscane, Parme, Gênes et Lucques) sur lesquels les droits impériaux ont fini par devenir les plus contentieux, ne s’en acquittent pas moins des contributions militaires levées au XVIIIe siècle au nom de l’Empire.

La souveraineté judiciaire de l’Empire ne cessera pas de s’exercer en Italie : durant les vingt-cinq années du règne de Joseph II, quelque 150 procès italiens seront en instance au Conseil Aulique (« Reichshofrat »). Ces faits soulignent la pérennité au sein du Saint-Empire de cette Italie, que les atlas historiques éliminent parfois à partir du milieu du XVIIe siècle de la carte impériale.

Chronologie

Bérenger du Frioul et Guy de Spolète

- 888 : couronnement, à Pavie, de Bérenger Ier de Frioul, fils du marquis Eberardo et de Gisèle fille de Louis le Pieux, immédiatement contré par le marquisat d'Ivrée, par le marche de Tuscie (Toscane) et par le duc de Spolète. Le , pacte étroit entre Bérenger et Venise visant à stabiliser la neutralité de celui-ci. Guy II de Spolète, fils de Guy Ier de Spolète et de Itana (fille du duc Sicone de Salerno), après avoir tenté en vain de prendre la couronne de France sur invitation de l’archevêque de Reims Foulques le Vénérable, se présenta en Italie comme unique et véritable héritier du trône : en octobre, premier heurt entre Guy et Bérenger près de Brescia où fut fixée une trêve jusqu’à l'épiphanie de l’année suivante.

- 889 : en janvier, victoire de Guy II sur Bérenger sur le fleuve Trebbia. Le à Pavie Guy est couronné roi d'Italie et devant les évêques qui l'ont soutenu, s’engage à reconnaître l'autorité de l'Église romaine et à garantir aux évêques le libre exercice de leurs fonctions, à confirmer les possessions ecclésiastiques, de ne pas augmenter les impôts pour les nouveaux évêchés et abbayes, enfin, de protéger la propriété et le sujet de l'insolence des nobles et des troupes françaises appelées en aide. Bérenger se retira à Vérone. Guy II donna le duché de Spolète à son neveu Guy IV.

- 890 : le pape Stéphane V invita Arnulf de Carinthie à intervenir en Italie après l’aggravation des rapports avec Guy II : Arnulf, en dépit d'être un prétendant légitime au trône, refusa pour le moment..

- 891 : le 22 (11?) février, le pape Stéphane V rencontre Guy, empereur romain germanique : sur son sceau apparaît la formule Renovatio regni Francorum. Il est immédiatement mis en place une série de dons et de privilèges envers l'Église. Dans un capitulaire du 1er mai, Guy pensait, entre autres choses, à des actions pour maintenir d’ordre public et pour la répression du trop grand nombre de mercenaires francs qui entraient en Italie. Le même mois, Lambert, le fils de Guy, est associé au trône. Le , signature d’un praeceptum entre Guy et Venise confirmant la neutralité de celle-ci. Le , mort du pape Stéphane V. Le 19, élection du nouveau pape Formose ; Guy connaissant l’hostilité que celui-ci avait à son égard, n’hésita pas à se rendre à Rome pour lui rendre hommage.

- 892 : Le (Paques), Lambert est couronné empereur à Ravenne par le pape Formose.

- 893 : en automne, le pape Formose demande à Arnulf de Carinthie, roi de Germanie, d’intervenir contre Guy (dans la missive envoyée à Ratisbonne, le pape souligne l’urgence de sa libération a Widone tyranno): Arnulf accepta la proposition et Bérenger s’empresse de se déclarer son vassal en lui cédant deux cours en Val d'Adige ; Zwentibold, fils d’Arnulf, est envoyé pour assiéger Pavie où Guy y résista trois mois avant que ses assaillants ne lève le siège.

La descente d’Arnulf en Italie

- 894 : en janvier, Arnulf passe les Alpes par le col du Brenner : Brescia tombe immédiatement entre ses mains. Le , après un long siège, Arnulf prend et dévaste Bergame ; Milan et Pavie ouvrent leurs portes à l’empereur. Guy se réfugie dans Spolète. Arnulf envahit le duché de Lombardie en le confiant à Manfredo (Maginfredo) II, comte de Lodi. À Plaisance Arnulf, abandonné par quelques feudataires, dont Adalbert de Tuscie et, conscient de l’état de fatigue de ses troupes, se replie sur Pavie où il se fait couronner roi d’Italie, laissant le vicariat à Bérenger. Arnulf se replie en Allemagne à travers le col du Grand-Saint-Bernard mais avant de passer les Alpes, il doit subir près d’Ivrée, les attaques des troupes du duc de Bourgogne Raoul de France et du marquis Anscario. Une fois Arnulf éloigné, Guy repousse Bérenger à Vérone, expulse les Byzantins de Bénévent et Lambert occupe Milan en mai. À la fin de l’automne sur le fleuve Taro entre Plaisance et Parme, Guy meurt d’une hémorragie ; Lambert et Bérenger se partagent la péninsule.

- 895 : grâce à l’intervention de Foulques de Reims, le pape prend en grâce Lambert de Spolète; Pourtant en septembre, Formose retire son amitié et redemande l’intervention d’Arnulf, qui déclenche une nouvelle expédition en Italie et, début décembre, il se trouve à Pavie dont le premier acte politique est de toucher Bérenger en lui prenant la marche du Frioul, son duché. L’Italie cisalpine est divisée en deux parties : la partie à l’Est de l'Adda au comte Valfredo de Vérone et la partie à l’Ouest au comte Manfredo de Milan.

- 896 : Arnulf assiège Rome, où le parti de Spolète connaissait encore une forte l’adhésion menée par Ageltrude, veuve de Guy et fille du duc Adelchi de Bénévent. Le , Arnulf est couronné empereur par le pape Formose mais, en mars, il est contraint d’organiser une campagne contre les forces encore fidèles à la famille du roi Guy dans le centre de l’Italie. Le , mort du pape Formose remplacé par Boniface VI en présence de Faroldo, représentant d’Arnulf. Lambert et Bérenger s’emploient à remettre la situation en Italie du Nord comme elle était avant l’expédition d’Arnulf : le secteur ouest à Amedeo et la Marche de Vérone retourne à Bérenger. De nouvelles juridictions sont fixées à Pavie : Bérenger reçoit l’Italie supérieure entre le Pô et l'Adda et le reste à Lambert, dont la souveraineté s’étendait sur la Marche de Tuscie, de Camerino et de Spolète. Après 15 jours de pontificat, le pape Boniface VI meurt et remplacé par Stéphane VI.

- 897 : en février a eu lieu à Rome le jugement posthume de Formose dont les restes seront horriblement mutilés et ridiculisés : à cette triste cérémonie prennent part Lambert et la mère Ageltrude. Le retour en Allemagne d’Arnulf voit croître le prestige de Lambert. Les marquis de Tuscie, d'Ivrée et le comte de Plaisance souhaitent l’intervention de Louis III l'Aveugle. Au printemps, Ageltrude défait les Napolitains. En juillet, après une révolte, le pape Stéphane est étranglé et est remplacé, à peu de distance l’un de l’autre, par les papes Romain (août à novembre) et Théodore II (20 jours).

- 898 : en janvier, élection du pape Jean IX qui, dans un synode spécial, réhabilite la personne du pape Formose. En mai, pendant un synode tenu à Ravenne, Jean IX confirme le couronnement de Lambert, annulant le couronnement extorqué et barbare d’Arnulf : en échange, Lambert, qui est présent, garantit au pape les possessions et les privilèges du Saint-siège, ordonnant au même moment, qu’aucun romain, laïc et ecclésiastique fût interdit de recourir à l’empereur pour faire valoir ses droits, affirmant en définitive la souveraineté du pape sur Rome et sur l’état pontifical. En juillet, se trouvant à Marengo, Lambert est averti que son cousin, le marquis Adalbert II de Toscane, à la tête d’une grosse armée est en marche vers Pavie : sans perdre de temps, l’empereur va à sa rencontre avec une bande armée, l’attaque par surprise à Borgo San Donnino, le défait et le conduit prisonnier à Pavie. Le , l’empereur Lambert meurt brusquement, à la suite d'un accident de chasse dans les bois du Tessin, près de Marengo. Bérenger reste le maître absolu du royaume, libère de sa prison Adalbert de Tuscie qui retrouve ses biens. De nombreux partisans de Lambert reconnaissent la primauté de Bérenger, ainsi qu'Ageltrude qui reçoit en échange la confirmation de la donation faite par son mari et son fils.

- 899 : mort d’Arnulf de Carinthie. Affaiblissement des Magyars qui ont pillé diverses localités : après une rapide campagne, Bérenger arrive à battre les envahisseurs, mais le à Cartigliano sul Brenta, ceux-ci battent complètement l’armée du roi et saccagent l’Italie du Nord, une ville après l’autre, Trévise, Vicence, Bergame, Vercelli allant jusqu’au Grand Saint-Bernard puis, sur la chemin du retour, en passant le long de la via Aemilia, mettent à sac Modène, Reggio, incendiant Nonantola et endommageant Bologne. Les Magyars, voulant tenter un coup de main contre le duché de Rialto, sont anéantis par la flotte vénitienne à Albiola (ou hameau de San Pietro della Volta). Les féodaux italiens, à la suite des récents succès militaires de Bérenger, invitent Louis III à prendre la couronne du royaume.

- 900 : Bérenger, abandonné par ses alliés, se réfugie à Vérone et, en octobre, Louis III reçoit la couronne d’Italie.

L'empereur Louis III

- 901 : Louis est couronné empereur à Rome par le nouveau pape Benoît IV entre le 15 et le .

- 902: la première aventure de Louis survient fin mars, par le rapide abandon du seigneur féodal Adalbert de Tuscie qui se tourne une fois de plus vers Bérenger. Au début juillet, Bérenger arrive à se remettre sur le trône d’Italie, prenant en otage Louis III qui, en novembre, se voir offrire la vie sauve en échange d’un exil en Provence sans possibilité de retour. Par la suite, Bérenger cherche à renforcer sa position par des concessions et privilèges en faveur des églises et des monastères.

- 903 : en juillet, Benoît IV meurt et s’ensuit deux successions rapides et violemment terminées : celle du pape Léon V (30 jours) et Christophore (antipape) (août à janvier).

- 904 : le , Bérenger, fait don du mont Crovara à l’église de Reggio. Toujours en janvier, élection du pape Serge III, pour 7 années sous la protection du marquis Adalbert. Le , Bérenger confirme ses donations à l’église de Bergame, lui concède l’immunité et permet à l’évêque de réparer les murs de la cité détruits par Arnulf.

- 905 : Le retour en Italie de Louis III, invité par les seigneurs féodaux et dirigés par Adalbert de la Tuscie, provoque la fuite en Bavière de Bérenger. À la fin juillet, lors de la préparation des travaux de défense à Vérone, Louis III est attaqué par Bérenger qui lui arrache les yeux et le renvoie en Provence d’où il ne reviendra jamais.

- 907 : Hugues d'Arles, fils du comte Théobald d'Arles et de Berthe, fille illégitime du roi Lothaire II de Lotharingie, qui tente une première fois de pénétrer en Italie et repoussé par Bérenger.

- 914 : Bérenger empoisonne son épouse Bertilla, fille du comte Suppone II de Parme.

Bérenger empereur et roi d'Italie

- 915 : Berthe (Berta), veuve d’Adalbert II marquis de Tuscie, à la tête du parti hostile à Bérenger est emprisonnée à Mantoue avec son fils Guido. En août, Jean X, avec l’appui de Bérenger et d’Albéric Ier de Spolète, de Camerino et des princes de la basse Italie, chasse les Sarrasins de la région du fleuve Farfa et Garigliano. Le premier décembre, le pape Jean X couronne l’empereur Bérenger ; Berthe et son fils Guido sont remis en liberté.

- 916 : le , Bérenger, de retour à Rome, fait étape dans le Mugello sans doute pour rendre visite à Guido, le jeune fils d’Adalbert qui s’était rallié à sa cause.

- 921 : Le comte palatin (comes palatii en latin) Olderico qui se rebelle contre Bérenger est arrêté et mis sous la garde de l’archevêque de Milan Lambert qui a l’idée de faire intervenir, contre le tyran, encore une fois Rodolphe II de Bourgogne et, avec le marquis d’Ivrée et le comte Gilbert Samson de Côme, décide de lui offrir la couronne d’Italie. Devant ces préparatifs de résistance des rebelles, Bérenger utilise quelques bandes de Magyars récemment surpris alors qu’ils tentaient d’entrer sur le territoire du royaume : ceux-ci ont vite raison de cette escouade de rebelles et de leurs chefs qui, tous trois sont faits prisonniers : Olderico est exécuté, le marquis d'Ivrée parvient à s'échapper et le comte de Côme qui, pardonné et sans hésitation, il se rendit en Bourgogne pour offrir le sceptre à Rodolphe.

- 922 : Rodolphe entre en Italie.

- 923 : accompagné du vassal rebelle et suivi par une forte armée, le souverain bourguignon descend en Italie et occupe Pavie sans rencontrer de résistance, où en février, il se fait proclamer roi par une assemblée. Bérenger se retire, pour le moment, dans Vérone. En juillet, à Fiorenzuola, Rodolphe bat Bérenger grâce à l’intervention de son beau-frère, le comte Boniface et son autorité s’étend maintenant à la marche de Spolète, où le comte Boniface avait remplacé Alberico, et sur tout le Nord de l'Italie, à l'exception de la marche du Frioul qui avec la Toscane et peut-être même avec Rome reconnaissait Bérenger. Invasion des Magyars stoppés par Rodolphe avec la participation de Hugues d'Arles. En décembre, Rodolphe retourne momentanément en Bourgogne.

- 924 : Hugues d'Arles, fils de Berthe de Toscane et de son premier mari le duc Théobald d'Arles, arrivant en Italie avec un groupe de miliciens provençaux, trouve une forte opposition à son projet d’usurpation du trône de Bérenger, lequel, ne se fait pas surprendre et l’oblige à repasser les Alpes : cette victoire et les mercenaires magyars à sa disposition firent miroiter à Bérenger la possibilité de prendre à Rodolphe les territoires usurpés. Sur la fin de l’hiver, alors que le monarque bourguignon se trouve encore hors d’Italie, une grande bande de Magyars, commandés par le voïvode Salard va mettre le siège de Pavie.

- 925 : le , les barbares prennent et mettent à sac Pavie. De nombreuses maisons sont incendiées et une partie des habitants massacrés, dont les évêques de Pavie et de Vercelle. Les citadins survivants réussissent à payer à Salard la rançon de huit boisseaux d’argent récupérés dans les décombres de la cité. Le à Vérone, Bérenger est assassiné par un vassal en accord avec la faction guidée par le prévôt Flamberto. Rodolphe, croyant rester le seigneur incontesté du royaume d’Italie, dans le but de s’attirer les bonnes grâces des notables, inaugure une politique de conciliation pour espérer consolider son règne. Mort de Berthe, marquise de Tuscie.

La succession de Bérenger: Hugues d’Arles

- 926 : Hugues d’Arles, sur invitation de son demi-frère Guy (Guido), de Lambert de Tuscie, de l’archevêque de Milan Lamberto, du marquis d'Ivrée (mari d’Ermengarda fille de Berthe) et de son père, débarque en Toscane avec un contingent. Rodolphe s’apprête à descendre en Italie en passant par le col du Grand Saint-Bernard avec son beau-frère Burchard II de Souabe, lui-même rejoint à Novare par les troupes de Hugues de retour de Milan où l'archevêque Lamberto l’avait volontairement retenu. Au cours de cette rencontre, du 28 et , Burcardo est vaincu et tué ; Rodolphe, déconcerté, décide de rentrer en Bourgogne. Le à Pavie, Hugues reçoit la couronne des mains de l’archevêque Lamberto et le pape Jean X resserre les liens avec lui à Mantoue, dans le but de s’émanciper de l’aristocratie romaine. Hugues, pour se créer une solide position, mettra en œuvre un remplacement systématique dans les plus hautes fonctions, par des personnes de confiance appartenant à son propre entourage.

- 927 : mort de Louis III de Basse-Bourgogne, qui jusqu’à la fin garda son titre d’empereur.

- 928 : Guy de Tuscie et son épouse Marozia parviennent à faire entrer dans Rome un groupe de soldats qui assiègent le lieu où se trouve le pape Jean : Le frère Pietro consul Romanorum cherche à lui porter aide mais est contraint de se réfugier à Orte. Les Magyars dévastent la Tuscie et Spolète : Pietro obtient leur collaboration et, après être rentré dans la cité, libère le pape. Le peuple romain, excité par Marozia, tue Pietro et le pape Jean est enfermé dans le château Saint-Ange (la Mole Adriana). Élection du nouveau pape Léon VI qui, décédé en décembre, est remplacé par Stéphane VII.

- 929 : Hugues évente un complot de palais organisé par les juges Valperto et Everardo. En mai, l’ex-pape Jean X meurt en captivité.

- 930 : Lothaire, fils de Hugues, survit miraculeusement d’une forte fièvre.

- 931 : En avril (mai) Hugues d’Arles s’associe le fils Lothaire II.

- 932 : Hugues épouse Marozia à Rome. Albéric II de Spolète, comte de Tusculum, fils de Marozia, chasse Hugues de Rome et se fait proclamer seigneur par les Romains (princeps atque senator omnium Romanorum). Venise s’allie avec Capodistria pour combattre les pirates Narentins et les Sarrasins.

- 933 : Hugues cède ses droits sur la Provence à Rodolphe. Alberico empêche Hugues de rentrer à Rome. Venise élargit son alliance avec toute l'Istrie dans la guerre contre les pirates.

- 935 : Raterio, évêque de Vérone, aide Arnulf de Bavière à prendre possession de la cité, mais Hugues le fait enfermer dans la tour de Walberto à Pavie.

- 936 : Échec à la tentative d’Hugues de prendre Rome. Mariage d’Alberico avec Alda, fille de Hugues. Hugues investit Anscario, frère de Bérenger, dans les marches de Spolète et de Camerino pour l’éloigner de la dangereuse marche d’Ivrée.

- 940 : Anscario est vaincu et tué dans la bataille par le comte du palazzo Sarlione, envoyé contre Hugues.

- 941 : Échec à la prise de Rome par Hugues et celui-ci attaque Frassineto Po par la terre et la flotte byzantine de Romain I par la mer. Les musulmans se retirent sur le Mont La Moure où ils sont encerclés. À ce point le roi Hugues, pour affronter une armée rassemblée en Allemagne par Bérenger, marquis d'Ivrée, s’en fait des alliés et les répartit dans les Alpes valaisannes.

- 944 : Bérenger marquis d'Ivrée, aligné contre Hugues, est contraint de fuir en Allemagne avec son épouse Willa (au 9e mois de grossesse), auprès d'Ermanno, duc de Souabe, et obtiennent la protection d'Otton Ier.

- 945 : Bérenger rentre en Italie, accueilli comme un libérateur. Hugues est poussé à abdiquer en faveur de Lothaire et Bérenger est nommé conseiller du roi.

- 946 : Hugues et Alberico font la paix. Hugues est vaincu par Bérenger et fuit à Arles. Lothaire est seul sur le trône mais cède à Bérenger le titre de summus consors regni.

- 947 : Le , mort de Hugues. Lothaire épouse Adélaïde, fille de Rodolphe..

Bérenger et Otton

- 950 : le , mort de Lothaire II d'Italie à Turin (présomption d’empoisonnement). Adélaïde, à la tête du parti bourguignon, est isolée à Côme. Le , Bérenger II est couronné à Pavie avec son fils Adalbert.

- 951 : Adélaïde, enfermée dans une tour de la forteresse de Garda, réussit à fuir et à se réfugier auprès du comte Attone à Canossa. Bérenger met le siège devant la forteresse de Canossa. Otton Ier du Saint-Empire descend en Italie à l’appel de Adélaïde et met Bérenger en fuite. Mariage de Otton et d’Adélaïde. En septembre, Otton est couronné roi d’Italie à Pavie. L’évêque de Magonza, Guglielmo, est envoyé à Rome pour conclure une alliance avec le pape Agapet II, mais l’accès à la capitale lui est refusé.

- 952 : Otton rentre en Allemagne et laisse comme vicaire en Italie Conrad le Roux, duc de Lotharingie, à qui Bérenger se soumet, mais les conditions ne sont pas ratifiées en Allemagne. Durant la Diète d'Empire à Augsbourg, Bérenger obtient d’Otton la couronne d'Italie, comme vassal du royaume d’Allemagne. Otton, pour ne pas la séparer géographiquement du royaume d’Italie, met la marche du frioul sous la juridiction de son frère Enrico, duc de Bavière, dans le but de contrôler les points de passages.

- 954 : Le , mort d’Alberico (de dysenterie). Ottaviano, fils d’Alberico le remplace dans la charge de princeps atque senator omnium Romanorum.

- 955 : le , Ottaviano est élu pape sous le nom de Jean XII.

- 957 : les continuelles vengeances et spoliations conduites par Bérenger, pousseront les feudataires à demander l’intervention de Otton qui envoie une expédition confiée à son fils Liudolfo qui, trouvera la mort le .

- 958 : Bérenger et son fils Aubert Ier d'Italie (Adalberto II d'Ivrea) confirment aux Génois leurs possessions propres.

- 961 : chute de Otton en Italie, Bérenger se réfugie dans la forteresse de San Leo. Bérenger évincé, Otton reçoit la couronne d’Italie à Milan.

- 962 : le à Rome, la pape Jean XII consacre Otton empereur.

- 963 : Bérenger se rend à Otton et est exilé à Bamberg. Jean XII prend le parti d’Aubert (Adalberto) qu’il accueille à Rome. Otton entre à Rome et dépose Jean XII qui, entre-temps, avait réussi à s’enfuir à Tivoli, mettant à sa place le pape Léon VIII. Dans le château de Griffa (sur le Lac Majeur) Aubert et le frère Guy résistent à Otton.

- 964 : Le , les Romains se soulève contre Otton et, une semaine après, celui-ci se déplace vers Spolète où Adalberto recrute une nouvelle armée. Jean XII est rappelé à Rome mais, après s’être vengé de ses opposants, il meurt le d’une apoplexie ; Le même jour, le pape Benoît V est élu et immédiatement substitué à Léon VIII, déposé par Otton.

- 965 : Le , Guy, fils mineur de Bérenger, est vaincu dans une bataille. Adalberto, fils aîné, tente de récupérer le règne paternel et réussit à attirer de son côté quelques nobles et évêques anti-allemands. Parmi eux Bernard, comte de Pavie et mari de Rodelinda (fille du roi Hugues et cousine de Villa), Sigulfo (évêque de Plaisance), Guido (évêque de Modène, qui avait reçu d’Otton la charge de archi- chancelier et de l'abbaye de Nonantola) et Ugo (comte franc). À la mort de Léon VIII (survenue au cours de l’année), Otton fait élire pape Jean XIII, qui est emprisonné par les romains en décembre.

- 966 : mort de Bérenger. Otton redescend en Italie et met fin aux prétentions de Adalberto qui, après s’être enfui en Italie du Sud, fuit à Constantinople : dans la lutte contre le reste de la faction d’Adalberto, Sigulfo (évêque de Plaisance) est exilé en Allemagne et Bernardo (évêque de Pavie) se voit confisquer tous ses biens et donnés au comte Giselberto de Bergame. Guido (évêque de Modène) réussit à se maintenir à sa place. Otton entre à Rome à la fin novembre, fait arrêter les rebelles et rechercher Giovanni, noble qui avait conduit la révolte.

Otton II

- 967 : Otton II du Saint-Empire, appelé à Rome par son père, est couronné empereur. L’évêque Sigolfo est pardonné et rétabli sur son siège de Plaisance.

- 972 : Otton II, à Rome, célèbre ses noces avec la princesse grecque Teofanu et s’en retourne en Allemagne.

- 973 : mort de Otton I le .

- 980 : Otton II descend en Italie et passe Noël à Ravenne.

- 981 : le jour de Pâques, Otton II est à Rome, appelé par le nouveau pape Benoît VII que les Romains veulent déposer : Otton a raison des auteurs de cette révolte mais, laisse échapper Crescenzio (comte de Tuscolo), leur chef.

- 982 : le , Otton II est vaincu à Stilo par les Sarrasins.

- 983 : en juin, Otton II abdique à Vérone en faveur d'Otton III du Saint-Empire, puis descend à Rome rappelé par de nouveaux soulèvements qui font suite à la mort de Benoît VII : il nomme son successeur, le pape Jean XIV, qui meurt quelques semaines après.

- 984 : Giovanni Crescenzio II élimine le pape pro-impérial Jean XIV et restaure l'antipape Boniface VII.

- 985 : Giovanni Crescenzio jusqu’alors partisan du courant pro-byzantin, se tourne pro-allemand et élimine l'antipape Boniface VII, assume le patriciat et reçoit le titre de consul.

- 988 : Crescenzio obtient pour son frère, de l’impératrice Teofanu, la cité et le comité de Terracina.

- 996 : l’antipape Jean XVI (Giovanni Filagato), archevêque de Plaisance, de retour de Constantinople, sur invitation de Giovanni Crescenzio, se fait élire pape sous le nom de Jean XV. Giovanni, fils de Giovanni Crescenzio, est envoyé comme ambassadeur à Constantinople.

- 998 : Otton III vient à Rome avec le pape Grégoire V, déposé par Giovanni Crescenzio, et dépose Jean XV puis assiège, pendant deux mois, Giovanni Crescenzio (Crescentius Nomentanus) qui s’enferme dans le château Saint-Ange; à la fin, Giovanni Crescenzio se rend à l’empereur qui le fait décapiter le .

- 1000 : Arduin d'Ivrée, comte de Pombia et marquis d'Ivrée, est couronné roi d’Italie.

- 1002 : le , mort de l’empereur Otton II à Faleria, certainement de la main de Stefania, veuve de Giovanni Crescenzio . Le , Arduin est soutenu par les grands feudataires à Pavie. Le reconnaissance de l’autorité de Arduin d´Ivrée sur l’Italie centrale. Henri II du Saint-Empire roi d’Allemagne envoie Oddone, duc de Carinthie et comte de Vérone, pour arrêter Arduin. Bataille de Campo della Fabbrica en fin d’année.

- 1003 : Arduin d´Ivrée bat Oddone (Eudes en français) à Campo della Fabbrica et le contraint à repasser les Alpes.

- 1004 : au printemps, Henri II descend en Italie avec une forte armée et met en fuite les partisans d'Arduin qui se retire dans sa marche (juridiction) et s’enferme dans la forteresse de Sparone qui sera assiégée durant toute l’année. le , Henri II est couronné roi d’Italie par l’archevêque de Milan à Pavie où une révolte sanglante éclate immédiatement après la cérémonie.

- 1005 : Arduin d´Ivrée, au départ de Henri II pour l’Allemagne, reprend le contrôle de la situation.

- 1013 : Henri II se rend à Rome pour résoudre le conflit impliquant deux papes

- 1014 : Une fois le conflit résolu, le , Henri II reçoit du pape Benoît VII la couronne impériale. Le , répression sanglante contre le parti pro-allemand, au motif, semble-t-il, du refus des conseillers du roi envers les accords de paix avancés par Arduin. Henri II en rentrant en Allemagne, subit des embuscades des partisans d'Arduin d´Ivrée. Une fois Henri II hors de la scène, Arduin d´Ivrée commence à s’affirmer en haute Italie, réussissant à vaincre l’opposition de ses adversaires les plus coriaces, dont Geronimo, évêque de Vicence. Cette situation idyllique ne dura peu et ses opposants se regroupent, conduits par Boniface de Tuscie et Arnulf archevêque de Milan. Arduin d´Ivrée, déçu, dépose les insignes royaux et se retire dans le monastère de Fruttuaria, près de Turin.

- 1018 : le , Arduin meurt dans le château de Valperga et est enterré dans le monastère de Frutturia.

- 1024 : le , mort de Henri II.

Personnages présents de 888 à 1024

- Les papes : Stéphane V, Formose, Boniface VI, Stéphane VI, Romain, Théodore II, Jean IX, Benoît IV, Léon V, Christophore, Serge III, Jean X, Léon VI, Stéphane VII, Agapet III, Jean XII, Léon VIII, Benoît V, Jean XIII, Jean XIV, Boniface VII, Jean XV, Grégoire V, Benoît VII.

- Les empereurs : Bérenger du Frioul, Lambert, Arnulf, Otton I, Otton II, Otton III.

- Les rois d’Italie : Guy II, Adalbert de Toscie, Charlres le Chauve, Carloman de Bavière, Charles le gros, Bérenger I, Louis III, Rodolphe, Hugues, Lothaire I, Lothaire II, Béranger II, Arduin d'Ivrée.

Cartes

Royaume de Charles après la défaite des Avars (791)

Royaume de Charles après la défaite des Avars (791) L'Europe après le traité de Verdun

L'Europe après le traité de Verdun Sacrum Romanum Imperium

Sacrum Romanum Imperium

Notes et références

- (it) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en italien intitulé « Regno d'Italia (781-1014) » (voir la liste des auteurs) le 22/10/2012.

- Bérenger Ier de Frioul est, par sa mère Gisèle, le petit-fils du Louis le Pieux (fils de Charlemagne), mais appartient à la dynastie unrochide et pas à proprement parler à la dynastie carolingienne.

- François Bougard La Justice dans le royaume d'Italie de la fin du VIIIe siècle au début du XIe siècle École Française de Rome, 1995 (ISBN 2728303258 et 9782728303250).

- Settipani 1993, p. 211.

- Venance Grumel Traité d'études byzantine La Chronologie I « Rois d'Italie après Charlemagne » p. 418.

- Michel Mourre, Dictionnaire Encyclopédique d'histoire, Paris : Bordas, 1996, p. 2573 ; P. Bertrand et al., Pouvoirs, Église et société dans les royaumes de France, de Bourgogne et de Germanie aux Xe et XIe siècles (888 v. 1110). Paris : Ellipses, 2008, p. 9.

- Venance Grumel op. cit. « Empereurs d'Occident (IXe – XIIIe siècle) » p. 414.

- Louis Halphen Op.cit. p. 406.

- Venance Grumel Traité d'Études Byzantines I « La Chronologie » dans Bibliothèque Byzantine Presses universitaires de France, Paris 1958 p. 414 & 418.

- Carlrichard Brühl, Naissance de deux peuples, Français et Allemands (IXe-XIe siècle), éd. Fayard, août 1996, p. 277.

- Carlrichard Brühl, Naissance de deux peuples, Français et Allemands (IXe-XIe siècle), éd. Fayard, août 1996, p. 276 et 277.

- Carlrichard Brühl, Naissance de deux peuples, Français et Allemands (IXe-XIe siècle), éd. Fayard, août 1996, p. 285 et 286.

- Carlrichard Brühl, Naissance de deux peuples, Français et Allemands (IXe-XIe siècle), éd. Fayard, août 1996, p. 287 et 288.

Voir aussi

Bibliographie

- Liutprando, Antapodoseos sive rerum per Europam gestarum libri VI.

- Liutprando, Liber de rebus gestis Ottonis imperatoris.

- Anonyme, Panegyricus Berengarii imperatoris (X cent.) [Mon.Germ.Hist., Script., V, p. 196].

- Anonyme, Widonis regis electio [Mon.Germ.Hist., Script., III, p. 554].

- Anonyme, Gesta Berengarii imperatoris [ed. Dumueler, Halle 1871].