Réseau hydrographique du Puy-de-Dôme

Le réseau hydrographique du Puy-de-Dôme est l'ensemble des éléments naturels (rivières) ou artificiels (canaux), drainant le territoire du département du Puy-de-Dôme (région Auvergne-Rhône-Alpes, France). Il regroupe ainsi des cours d'eau ou canaux situés entièrement ou partiellement dans le Puy-de-Dôme.

| Réseau hydrographique du Puy-de-Dôme | |

Localisation du département du Puy-de-Dôme sur la carte des bassins hydrographiques français. | |

| Géographie | |

|---|---|

| Pays | France |

| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |

| Département | Puy-de-Dôme |

| Bassins | |

| Bassins hydrographiques | Adour-Garonne Loire-Bretagne |

| Sous-bassins DCE | Allier-Loire amont Loire moyenne Dordogne |

| Caractéristiques | |

| Principaux cours d'eau | Allier, la Dore, la Sioule, la Dordogne, la Rhue. |

| Longueur totale | entre 8 000 km et 12 000 km |

| Planification | |

| SDAGE | SDAGE Adour-Garonne SDAGE Loire-Bretagne |

| SAGE | Allier aval Dore Sioule Loire amont Haut-Allier Alagnon Cher amont Dordogne amont |

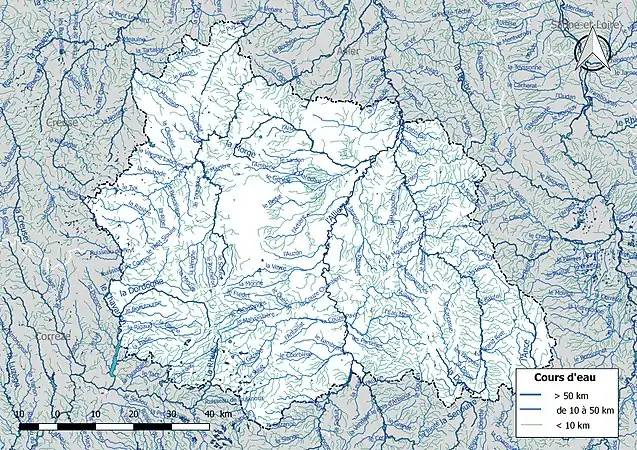

Le réseau hydrographique départemental présente une longueur comprise entre 8 000 et 12 000 km de cours d'eau. 45 lacs et plans d'eau, alimentés par ces cours d'eau, complètent ce réseau, dont certains remarquables comme le lac Pavin, le lac Chambon (propriété du Conseil départemental) ou encore le lac d'Aydat.

Caractéristiques

Notion de cours d'eau

Jusqu'en 2016, aucun texte législatif ne définissait la notion de cours d’eau[1]. Ce n'est qu'avec la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages que cette lacune est comblée. L'article 118 de cette loi insère un nouvel article L. 215-7-1 dans le code de l'environnement précisant que « constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année. L'écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales. »[2]. Ainsi les trois critères cumulatifs caractérisant un cours d'eau sont :

- la présence et la permanence d’un lit naturel à l’origine, ce qui distingue les cours d’eau (artificialisés ou non) des fossés et canaux creusés par la main de l’homme ;

- l’alimentation par une source ;

- la permanence d’un débit suffisant une majeure partie de l’année, critère qui doit être évalué en fonction des conditions climatiques et hydrologiques locales.

Bassins versants et cours d'eau du Puy-de-Dôme

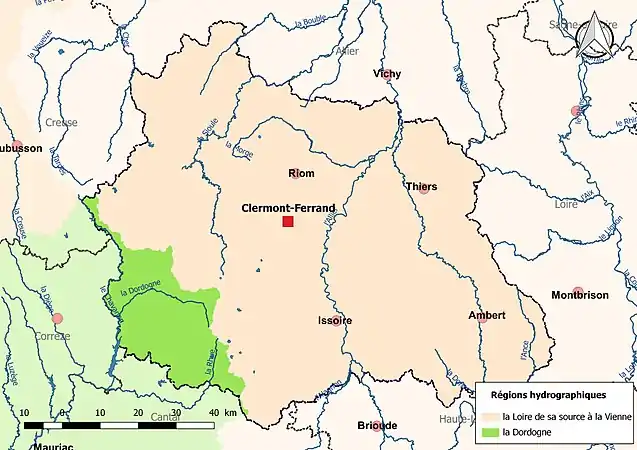

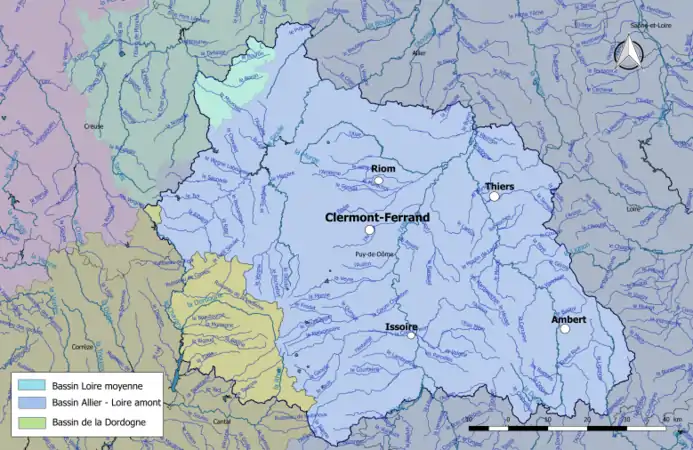

Les bassins hydrographiques sont découpés dans le référentiel national BD Carthage en éléments de plus en plus fins, emboîtés selon quatre niveaux : régions hydrographiques, secteurs, sous-secteurs et zones hydrographiques. Le département est découpé en deux régions hydrographiques : « la Loire de sa source à la Vienne » et la « Dordogne ». Les secteurs et sous-secteurs peuvent être regroupés dans des bassins versants homogènes, s'insérant eux-mêmes dans deux grands bassins versants : le bassin de la Loire et le bassin de la Dordogne.

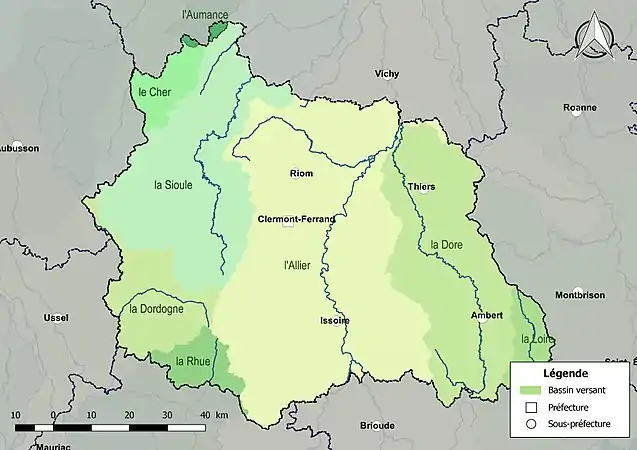

Le bassin de la Loire regroupe les bassins de l'Allier, de la Dore, de la Sioule, du Cher, de la Loire et de l'Aumance au sein de la région hydrographique « la Loire de sa source à la Vienne ».

Le bassin de la Dordogne regroupe dans le département l'extrémité nord-est du bassin versant de la Dordogne et le bassin de la Rhue. La Dordogne prend naissance sur les flancs du puy de Sancy (1 885 m), point culminant du Massif central, dans la chaîne des monts Dore sur la commune de Mont-Dore. Elle se forme, par la réunion de deux torrents : la Dore et la Dogne. La Dore prend sa source à 1 694 mètres et reçoit à 1 366 mètres d'altitude la Dogne, au pied du puy de Sancy[3]. Le territoire du bassin de la Dordogne situé dans le département du Puy-de-Dôme, d'une superficie de 826,46 km2 appartient au sous-bassin de la Haute-Dordogne, lui-même d'une superficie de 6 179,01 km2 et couvrant cinq départements (le Puy-de-Dôme, le Cantal, la Creuse, la Corrèze et le Lot). Les cours d’eau principaux en sont l’Auze, la Cère, le Chavanon, la Diège, la Dordogne, le Doustre, la Luzège, la Maronne, la Rhue et la Sumène[4]. Dans le Puy-de-Dôme, les trois cours d'eau principaux qui font partie de ce bassin sont le Chavanon (qui marque la limite départementale avec les départements de la Corrèze et de la Creuse), la Dordogne et la Rhue.

Le Puy-de-Dôme est découpé en deux régions hydrographiques.

Le Puy-de-Dôme est découpé en deux régions hydrographiques. Les principaux bassins versants du Puy-de-Dôme.

Les principaux bassins versants du Puy-de-Dôme.

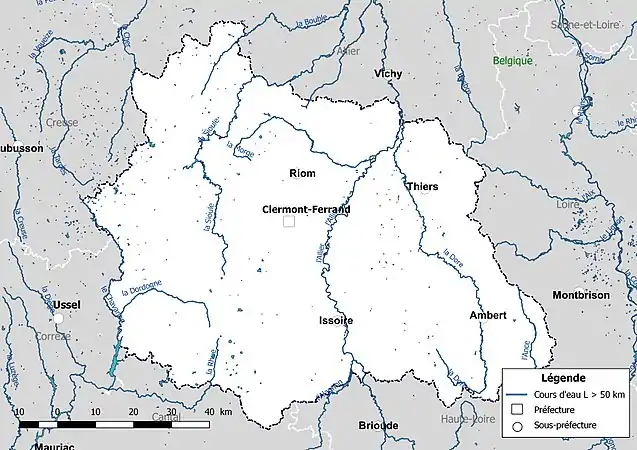

Malgré une définition désormais précise de la notion de cours d'eau et une cartographie qui s'affine toujours plus, la longueur du réseau hydrographique départemental est fluctuante selon les auteurs : entre 8 000 et 12 000 km selon les services de l'État[5], 11 000 km selon la fédération de pêche[6] et 7 300 km selon le Conseil départemental[7].

Carte des cours d'eau de longueur supérieure à 50 km du Puy-de-Dôme.

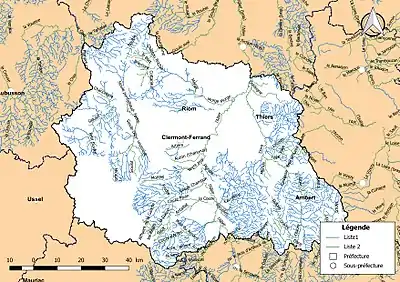

Carte des cours d'eau de longueur supérieure à 50 km du Puy-de-Dôme. Carte de l'ensemble du réseau hydrographique du Puy-de-Dôme.

Carte de l'ensemble du réseau hydrographique du Puy-de-Dôme.

La Sioule en aval de Châteauneuf-les-Bains.

La Sioule en aval de Châteauneuf-les-Bains.

L'Allier à Pont-du-Château dans le Puy-de-Dôme.

L'Allier à Pont-du-Château dans le Puy-de-Dôme.

Hydrologie des principaux cours d'eau

Les données hydrologiques des principaux cours d'eau du Puy-de-Dôme sont acquises grâce à un ensemble de 47 stations de mesure et stockées dans une base de données nationale dénommée Banque Hydro. Les hauteurs d'eau sont mesurées à des pas variables et permettent de calculer, par station, les débits instantanés, journaliers, mensuels, etc. à partir des valeurs de hauteur d'eau et des courbes de tarage (relations entre les hauteurs et les débits). Ces valeurs sont actualisées à chaque mise à jour d'une hauteur ou d'une courbe de tarage (addition, précision supplémentaire, correction, etc.). Ces 47 stations de mesures sont les suivantes :

| Code Station | Libellé de la station |

|---|---|

| K0513010[8] | L'Ance du Nord à Sauvessanges |

| K2623010[9] | La Couze d'Ardes à Madriat |

| K2623030[10] | La Couze d'Ardes à Madriat |

| K2630310[11] | L'Eau Mère à Parentignat |

| K2644010[12] | L'Ailloux à Manglieu [Lavaur] |

| K2654010[13] | La Couze Pavin à Saint-Floret |

| K2674010[14] | La Couze Chambon à Montaigut-le-Blanc [Champeix] |

| K2674030[15] | La Couze Chambon à Chambon-sur-Lac [amont Lac] |

| K2674040[16] | La Couze Chambon à Murol [aval Lac] |

| K2680810[17] | L'Allier à Vic-le-Comte |

| K2680820[18] | L'Allier à Coudes |

| K2698210[19] | L'Auzon à la Roche-Blanche |

| K2714010[20] | Le Jauron à Beauregard-l'Évêque [Saint Aventin] |

| K2724210[21] | L'Artière à Clermont-Ferrand [Domaine de Crouel] |

| K2753010[22] | La Morge à Montcel |

| K2756110[23] | La Sep à Saint-Hilaire-la-Croix [Moulin de Josse] |

| K2763110[24] | Le Bédat à Cébazat [La Maison Rouge] |

| K2767010[25] | La Pâle à Marsat |

| K2773120[26] | Le Bédat à Saint-Laure |

| K2774010[27] | L'Ambène à Charbonnières-les-Varennes [Beaunit] |

| K2774020[28] | L'Ambène à Ennezat |

| K2774710[29] | Le Gargouilloux à Malauzat [Moulin de la Fouille] |

| K2778010[30] | Le Saint Genest à Malauzat [Saint-Genest-l'Enfant] |

| K2783010[31] | La Morge à Maringues [Côte Rouge] |

| K2790810[32] | L'Allier à Limons |

| K2821910[33] | La Dore à Dore-l'Église |

| K2834010[34] | La Dolore à Saint-Bonnet-le-Chastel [Moulin Neuf] |

| K2851910[35] | La Dore à Ambert |

| K2871910[36] | La Dore à Saint-Gervais-sous-Meymont [Maison du Parc / Giroux-Dore] |

| K2884010[37] | La Faye à Olliergues [Giroux-Faye] |

| K2944010[38] | Le Couzon à Courpière [Le Salet] |

| K2970310[39] | La Durolle à Celles-sur-Durolle [Pont de Chazeau] |

| K2981910[40] | La Dore à Dorat |

| K2994010[41] | La Credogne à Puy-Guillaume |

| K3206010[42] | Le Ceyssat à Ceyssat |

| K3220210[43] | La Sioule à Gelles [Miouze] |

| K3222010[44] | La Sioule à Pontgibaud |

| K3264010[45] | La Saunade à Pontaumur |

| K3273010[46] | Le Sioulet à Miremont [La Prugne] |

| K3292020[47] | La Sioule à Saint-Priest-des-Champs [Fades-Besserve] |

| K3302010[48] | La Sioule à Châteauneuf-les-Bains |

| P0010010[49] | La Dordogne à Saint-Sauves-d'Auvergne |

| P0084010[50] | Le Chavanon à Messeix [La Cellete] |

| P0115010[51] | La Burande à la Tour-d'Auvergne |

| P0115020[52] | La Burande [ou ru de Burons] à Singles |

| P0212510[53] | La Rhue à Égliseneuve-d'Entraigues |

| P0610002[54] | La Fontaine Salée à Chastreix [La Morangie] |

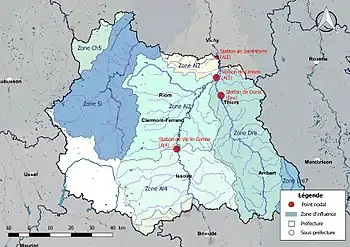

À l'échelle des bassins versants, la gestion de la ressource en eau s’appuie sur un ensemble de points nodaux, définis par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), pour lesquels sont fixés des débits de référence correspondant à des situations de débit faible, notamment en période estivale. Les schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) peuvent aussi définir des points nodaux complémentaires à l’intérieur de leur périmètre. À chaque point correspond une zone d'influence équivalente au bassin amont du point nodal. Lorsque le débit observé devient inférieur aux débits seuils, des mesures restrictives sont appliquées par arrêtés préfectoraux sur le territoire correspondant à la zone d’influence du point nodal considéré. Les débits seuils sont[55] :

- le débit objectif d’étiage (DOE) qui constitue le débit en dessous duquel la vie aquatique est altérée ;

- le débit seuil d’alerte (DSA) à partir duquel des mesures de restriction d’usage sont déclenchées ;

- le débit de crise (DCR) au niveau duquel toutes les mesures possibles de restriction des prélèvements et des rejets sont mises en œuvre.

Les objectifs aux points nodaux et aux zones nodales fixés dans le SDAGE 2010-2015 Loire-Bretagne[56] et reconduits dans le SDAGE 2016-2021, sont exprimés, suivant les situations, en débit ou en hauteur (piézométrique ou limnimétrique), et portent :

- d’une part sur l’équilibre entre la ressource et les besoins (débit objectif d’étiage DOE[Note 1], piézométrie objectif d’étiage POE, niveau objectif d’étiage NOE)[57] ;

- d’autre part sur la gestion des crises (seuils d'alerte DSA, PSA et NSA ; et seuils de crise, DCR, PCR et NCR)[57].

Leur détermination repose principalement sur l’observation des équilibres ou déséquilibres actuels et sur l’expérience des situations de crise antérieures. Le département du Puy-de-Dôme est découpé en sept zones nodales se référant à sept points nodaux dont trois sont localisés dans le département. Leurs caractéristiques sont les suivantes[58] :

| Cours d'eau | Code point | Localisation du point | Équilibre ressource / besoin | Gérer la crise | Zone d'influence | Commentaire | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| DOE (m3/s) | DSA | DCR | |||||

| Allier | AI3 | station hydrométrique de Limons | 16 | 10 | 9 | Bassin de l'Allier entre les points AI3 et AI4 | Axe réalimenté par la retenue de Naussac ; objectif de soutien d'étiage 14 à 10 m3/s à Vic-le-Comte |

| Allier | AI4 | station hydrométrique de Vic-le-Comte | 14 | 10 | 8 | Bassin de l'Allier entre les points AI4 et AI5, hors Alagnon | Axe réalimenté par la retenue de Naussac ; objectif de soutien d'étiage 14 à 10 m3/s à Vic-le-Comte |

| Dore | Dre | station hydrométrique de Dorat | 2,6 | 2.2 | 2 | Bassin de la Dore en totalité | |

Cartographie des cours d'eau au titre de la police de l'eau

En lien avec la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, publiée au Journal officiel du , définissant la notion de cours d’eau, une instruction du gouvernement du [59] demande aux services d’État de mettre en place une cartographie du réseau hydrographique dans chaque département, afin de permettre aux riverains concernés de distinguer facilement les cours d’eau des fossés, non soumis aux mêmes règles : une intervention sur un cours d’eau allant au-delà de l’entretien courant ne peut en effet se faire que dans le cadre d’une déclaration ou autorisation « loi sur l’eau ». En outre les agriculteurs qui demandent les aides de la politique agricole commune (PAC) doivent implanter ou conserver une bande tampon de cinq mètres, le long des cours d'eau classés au titre des Bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE)[60]. Dans ce cadre, les services de l'État ont engagé une démarche progressive d'identification des cours d'eau et publié une carte de ceux-ci[61].

Plans d'eau et milieux aquatiques

Quarante-cinq lacs et plans d'eau complètent le réseau hydrographique[6] issus pour la plupart de l’activité volcanique, comme les lacs d'Aydat, de Chambon (propriété du Conseil départemental), Chauvet, de Guéry, de la Cassière, de Montcineyre, Pavin, de Servières et le Gour de Tazenat mais aussi les étangs du Chambon, d'Iloa, de Lachamp, et les lacs de Bort-les-Orgues, de Bourdouze, de Courty ou des Hermines[7].

Le lac d'Aydat vu du sud avec le Puy de Dôme à l'horizon.

Le lac d'Aydat vu du sud avec le Puy de Dôme à l'horizon. Le lac Chambon vu depuis la Dent du Marais.

Le lac Chambon vu depuis la Dent du Marais. Le lac Pavin.

Le lac Pavin. Le lac de Bort-les-Orgues et le château de Val.

Le lac de Bort-les-Orgues et le château de Val.

Retenues d'eau

Une retenue d'eau désigne un plan d'eau tel qu'un lac, un étang, etc. créé artificiellement par la construction d'un barrage, d'une digue, vanne ou autre type de barrière. Dix retenues sont liées à des barrages de classe A ou B[Note 2] situés dans le département du Puy-de-Dôme et une liée à un barrage situé en limite des départements de la Corrèze et du Cantal (barrage de Bort-les-Orgues).

| Nom ouvrage | Cours d'eau | Classe | Localisation | Commune de localisation du barrage | propriétaire | hauteur | Volume de la retenue | Type | Longueur | Année mise en service | Surface de la retenue | Surface bassin versant | Altitude crête | Finalité | Réf |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Barrage d'Anchald | la Sioule | A | Puy-de-Dôme | Bromont-Lamothe | EDF | 21,5 m | 1 150 milliers de m³ | Enrochements | 123 m | 1986 | 17,3 ha | 3 km² | 665,2 m | Hydroélectricité | [62] |

| Barrage de Bort-les-Orgues | la Dordogne | A | Cantal - Corrèze | EDF | 119 m | 477 000 milliers de m³ | Poids | 390 m | 1952 | 1073 ha | 1010 km² | 544,8 m | Hydroélectricité | [63] | |

| Barrage des Fades | la Sioule | A | Puy-de-Dôme | Les Ancizes-Comps, Sauret-Besserve, Saint-Priest-des-Champs | EDF | 63,5 m | 69 000 milliers de m³ | Enrochements | 235 m | 1968 | 385 ha | 1300 km² | 508 m | Hydroélectricité | [64] |

| Barrage de Miodet | le Miodet | A | Puy-de-Dôme | Sauviat et Domaize | EDF | 24,1 m | 570 milliers de m³ | Poids | 89 m | 1903 | 5,35 ha | 100 km² | 356,4 m | Hydroélectricité | [65] |

| Barrage de Montaigut | la Danne | A | Puy-de-Dôme | Saint-Éloy-les-Mines | Commune de Saint-Éloy-les-Mines | 20,5 m | 270 milliers de m³ | Poids | 108 m | 1921 | 3 ha | 2,1 km² | 569,25 m | Irrigation / Loisirs / Alimentation en eau | [66] |

| Barrage des Pradeaux | l'Enfer | A | Puy-de-Dôme | Grandrif et Saint-Anthème | BIRSECK HYDRO / HYDROWATT SARL | 21,7 m | 2 040 milliers de m³ | Multi-voûtes | 220 m | 1940 | 24 ha | 7,6 km² | Hydroélectricité | [67] | |

| Barrage de Queuille | la Sioule | A | Puy-de-Dôme | Vitrac et Saint-Gervais-d'Auvergne | EDF | 28 m | 5 920 milliers de m³ | Poids | 116 m | 1905 | 36 ha | 1350 km² | 432 m | Hydroélectricité | [68] |

| Barrage de la Sep | le ruisseau de la Sep | A | Puy-de-Dôme | Saint-Hilaire-la-Croix | Syndicat mixte pour l’aménagement de la Haute Morge/Somival | 41 m | 4 700 milliers de m³ | Poids | 145 m | 1994 | 33 ha | 27 km² | 503,6 m | Irrigation / Alimentation en eau | [69] |

| Barrage d'Aubusson d'Auvergne | la Couzon | B | Puy-de-Dôme | Aubusson-d'Auvergne et Augerolles | Communauté de communes du Pays de Courpière | 13 m | 1 400 milliers de m³ | Terre | 230 m | 1990 | 27 ha | 48 km² | 412 m | Activité touristique | [70] |

| Barrage de La Bourboule | la Dordogne | B | Puy-de-Dôme | La Bourboule | SARL SOPRELEC / EDF | 19,5 m | 380 milliers de m³ | Poids | 60 m | 1897 | 4,2 ha | 75 km² | 842,7 m | Hydroélectricité | [71] |

| Barrage de Taurons | le Taurons | B | Puy-de-Dôme | Trémouille | EDF | 16,2 m | 1200 milliers de m³ | Enrochements | 142,18 m | 1971 | 24,5 ha | 15 km² | 871,7 m | Hydroélectricité | [72] |

Domaine public fluvial

L'article L. 2111-7 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) indique que le domaine public fluvial naturel est constitué des cours d'eau et lacs appartenant à l’État, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, et classés dans leur domaine public fluvial (DPF). Le DPF artificiel est défini à l'article L. 2111-10 du CG3P : il comprend les canaux et plans d'eau appartenant à une personne publique ou à un port autonome et classés dans son DPF, ainsi que les ouvrages ou installations dont la destination est liée à la gestion et l'exploitation des canaux et plans d'eau (alimentation en eau, navigation, halage ou exploitation)[73] - [74].

Dans le département du Puy-de-Dôme, sont classés dans le domaine public fluvial de l'État les cours d'eau suivants[75] - [76] :

- la rivière Allier dans tout le département ;

- la rivière Dore, de l'aval de Courpière jusqu'à sa confluence avec l'Allier.

Certaines retenues d'eau sont également dans le domaine public de l'État : le lac de retenue du barrage de Sauret-Besserve (ou barrage des Fades), le lac du barrage de Queuille, le lac en amont du barrage de Sauviat, le lac de retenue du barrage d'Anchald[77].

Gouvernance de bassin

Bassins administratifs

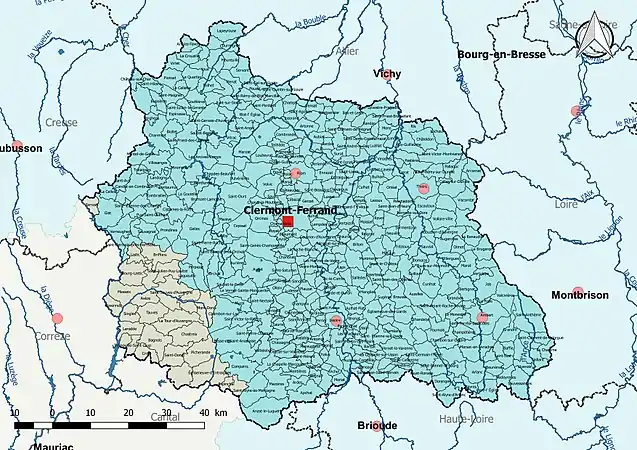

La gestion de l’eau, soumise à une législation nationale et à des directives européennes, se décline par bassin hydrographique, au nombre de sept en France métropolitaine, échelle cohérente écologiquement et adaptée à une gestion des ressources en eau. Le Puy-de-Dôme est découpé en deux bassins : le bassin Adour-Garonne, correspondant au bassin de la Dordogne, et le bassin Loire-Bretagne, qui sont à la fois des circonscriptions administratives de bassin, territoires de gestion dont les limites sont des limites communales, et des bassins hydrographiques, territoires hydrographiques dont les limites sont des lignes de partage des eaux.

Chaque circonscription de bassin, également appelée bassin Directive-cadre sur l'eau (bassin DCE), est découpée en sous-bassins administratifs, dénommés aussi sous-bassins DCE, qui constituent un niveau intermédiaire d’agrégation entre la masse d'eau et le bassin Directive-cadre sur l'eau. Le Puy-de-Dôme est découpé en trois sous-bassins : « Allier-Loire amont » et « Loire moyenne » dans le bassin Loire-Bretagne et « Dordogne » dans le bassin Adour-Garonne.

Le Bassin Allier-Loire amont, d'une superficie totale de 36 000 km2, s'étend sur douze départements dépendant de trois régions[78]. Il est drainé par les parties amont du bassin de la Loire, recevant elle-même son affluent l'Arconce, et du bassin de l'Allier, recevant la Dore et la Sioule[79]. Il couvre la majeure partie du territoire départemental et les principaux cours d'eau de ce bassin à l'intérieur du Puy-de-Dôme sont l'Ance, affluent direct de la Loire, ainsi que l'Allier et ses deux affluents précités, la Dore et la Sioule.

Le bassin Loire moyenne s'étend sur 27 350 km2[80] et dix départements répartis sur trois régions. Il se termine au droit de la confluence avec la Vienne[81]. Dans le Puy-de-Dôme, il couvre une petite partie du nord-ouest du territoire départemental. Le Boron, le Bouron et le Mousson, affluents ou sous-affluents de rive droite du Cher — limitrophe du Puy-de-Dôme au nord-ouest — appartiennent à ce bassin.

Le Puy-de-Dôme est découpé en deux bassins DCE : Loire-Bretagne et Adour-Garonne.

Le Puy-de-Dôme est découpé en deux bassins DCE : Loire-Bretagne et Adour-Garonne. Le Puy-de-Dôme est découpé en trois sous-bassins : « Allier-Loire amont », « Loire moyenne » et « Dordogne ».

Le Puy-de-Dôme est découpé en trois sous-bassins : « Allier-Loire amont », « Loire moyenne » et « Dordogne ».

Acteurs

La planification de l’eau s’appuie sur une gouvernance qui fait intervenir différents acteurs que l’on peut schématiquement répartir en quatre groupes : sphère de décision, instances de préparation des décisions, instances techniques et partenaires du bassin associés à la planification. La sphère de décision comprend le comité de bassin et le préfet coordonnateur de bassin.

Instances de bassin

Les instances de bassins sont constituées de deux entités :

- le comité de bassin, une instance de concertation qui regroupe différents acteurs, publics ou privés, agissant dans le domaine de l’eau : collectivités, État, usagers, personnes qualifiées, milieux socioprofessionnels et le préfet coordonnateur de bassin. Le département du Puy-de-Dôme dépend, selon les parties de son territoire, des comités de bassins Adour-Garonne et Loire-Bretagne ;

- l'agence de l'eau, un établissement public à caractère administratif de l’État. Le département du Puy-de-Dôme dépend de deux agences de l'eau :

- Adour-Garonne ;

- Loire-Bretagne, dont le siège est à Orléans, et plus particulièrement de la délégation « Allier-Loire amont » de l'agence de l'eau. Celle-ci assure le secrétariat de la commission territoriale Allier-Loire amont du comité de bassin et intervient sur les SAGE du territoire[82].

Commissions locales de l'eau

Une Commission locale de l'eau est définie à l'échelle de chaque schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE), qui respectant le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), précise les objectifs plus détaillés de l’utilisation de l’eau. Elle est composée de 50 % d’élus, 25 % d’usagers, 25 % d'administrations.

Établissements publics territoriaux de bassin

La loi du relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages a fait des établissements publics territoriaux de bassin (EPTB) des acteurs officiels de la politique de l'eau à l'échelle d'un bassin versant ou d'un sous-bassin[83]. Leur rôle a été renforcé par la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du et par la loi du portant engagement national pour l’environnement (Grenelle 2). Leur périmètre doit répondre à la cohérence hydrographique d'un bassin ou d’un sous-bassin hydrographique, sans limite de taille minimum. Ils sont déconnectés des limites administratives des collectivités membres[84].

Deux EPTB sont compétents sur le territoire du Puy-de-Dôme[85] :

- l'établissement public Loire, compétent sur l'ensemble du bassin de la Loire, soit une superficie totale de bassins versants de 117 800 km2 ;

- l'EPTB Dordogne, compétent sur l'ensemble du bassin de la Dordogne, soit une superficie de bassins versants de 24 000 km2.

Planification

La directive-cadre sur l'eau (DCE) du déploie une logique de planification (les « plans de gestion » que sont les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) en France), associée à une politique de programmation (les « programmes de mesures » - PdM), à l’échelle des grands bassins hydrographiques.

Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE)

Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) est un document de planification dans le domaine de l’eau. Il définit, pour une période donnée de six ans, les grandes orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité et de quantité des eaux à atteindre dans le bassin hydrographique dont dépend le département. Il est établi en application des articles L.212-1 et suivants du code de l’environnement. Le département du Puy-de-Dôme est concerné par les SDAGE Adour-Garonne et Loire-Bretagne.

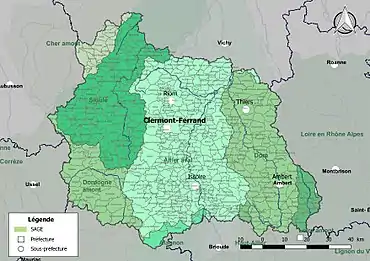

Schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE)

Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) est le deuxième niveau de planification, au périmètre plus restreint que le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). Il est fondé sur une unité de territoire où s’imposent une solidarité physique et humaine (bassins versants, nappes souterraines, estuaires, …). Il fixe les objectifs généraux, les règles, les actions et moyens à mettre en oeuvre pour gérer la ressource en eau et concilier tous ses usages. Le SAGE est élaboré par une commission locale de l'eau (C.L.E.) composée d’élus, d’usagers et de représentants de l’État. Il doit être approuvé par le Préfet après avis du comité de bassin pour devenir opposable aux décisions publiques. Les SAGE doivent être compatibles avec les orientations du SDAGE en application sur leur territoire[90].

Dans le département, huit territoires sont engagés dans une démarche de SAGE, couvrant ainsi la totalité du territoire départemental : « Alagnon », « Allier aval », « Cher amont », « Dordogne amont », « Dore », « Haut-Allier », « Loire amont » et « Sioule »[91] - [92] - [93].

| Nom du SAGE | Phase | Périmètre fixé le | Création CLE | Approuvé le | Superficie | Départements concernés | Nb communes | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Total | Puy-de-Dôme | |||||||

| Alagnon[94] - [95] | Élaboration | 03.08.2011 | 24.07.2014 | 1 040 km2 | ||||

| Allier aval[96] - [97] | Mis en œuvre | 10.01.2003 | 15.11.2016 | 13.11.2015 | 6 344 km2 | Allier, Cher, Haute-Loire, Nièvre, Puy-de-Dôme | 463 | xx |

| Cher amont[98] - [99] | Mis en œuvre | 11.01.2005 | 02.03.2016 | 20.10.2015 | 6 780 km2 | Cher, Allier, Indre, Creuse, Puy-de-Dôme | 355 | 23 |

| Dordogne amont[100] - [101] | Élaboration | 15.04.2013 | 10.12.2013 | 9 700 km2 | Cantal, Corrèze, Creuse, Dordogne, Lot, Puy-de-Dôme | 594 | xx | |

| Dore[102] - [103] | Mis en œuvre | 31.12.2004 | 09.05.2016 | 07.03.2014 | 1 707 km2 | Haute-Loire, Loire et Puy-de-Dôme | 104 | xx |

| Haut-Allier[104] - [105] | Mis en œuvre | 03.06.2014 | 13.10.2014 | 24.03.2006 | 1 303 km2 | Ardèche, Cantal, Haute-Loire, Lozère, Puy-de-Dôme | 165 | 2 |

| Loire amont[106] - [107] | Mis en œuvre | 03.11.2003 | 03.06.2015 | 22.12.2017 | 2 635 km2 | Haute-Loire, Ardèche, Puy-de-Dôme, Loire | 173 | 15 |

| Sioule[108] - [109] | Mis en œuvre | 31.01.2003 | 15.06.2016 | 05.02.2014 | 2 556 km2 | Allier, Puy-de-Dôme et Creuse | 159 | xx |

Contrats territoriaux de bassins versants

Le troisième niveau de planification est celui du contrat, où les actions sont mises en œuvre concrètement. Un contrat territorial est ainsi un outil de l'Agence de l'eau, mis en place pour cinq ans à l'échelle d'un bassin versant. Il a pour objectifs de réduire les pollutions diffuses et d'entretenir ou restaurer les milieux aquatiques afin d'atteindre le bon état écologique des masses d'eau défini dans le SDAGE[110] et peut être aidé par le département[111]. Les contrats en vigueur au sont[112] :

| Intitulé | type de contrat | Structure porteuse | debut |

|---|---|---|---|

| Alagnon | Contrat territorial | Syndicat mixte Interdépartemental de gestion intégrée de l'Alagnon et de ses affluents | |

| Ance du Nord | Contrat territorial | Communauté de communes de la Vallée de l'Ance | |

| Auzon | Contrat territorial | Syndicat mixte de la vallée de la Veyre et de l'Auzon | |

| Axe Allier | Contrat territorial | Établissement public Loire | |

| Lac Chambon et Couze Chambon amont | Contrat territorial | Syndicat intercommunal à vocation unique d'assainissement collectif secteur amont de la Couze Chambon | |

| Charlet | Pré-contrat | Syndicat mixte de la vallée de la Veyre et de l'Auzon | |

| Chavanon | Contrat territorial | Parc naturel régional de Millevaches en Limousin | |

| Cours d'eau de l'agglomération de Clermont | Contrat territorial | Clermont Auvergne Métropole (communauté d'agglomération ) | |

| Couze Pavin | Contrat territorial | Syndicat intercommunal d'aménagement de la Couze Pavin et de la Couze de Valbeleix | |

| Dore amont | Contrat territorial | Syndicat intercommunal à vocations multiples d’Ambert | |

| Dore aval | Pré-contrat | Parc naturel régional Livradois-Forez | |

| Sources de la Dordogne-Sancy-Artense | Pré-contrat | Parc naturel régional des volcans d'Auvergne | |

| Dore moyenne | Contrat territorial | Communauté de communes du Pays d'Olliergues | |

| Eau Mère | Contrat territorial | Communauté de communes du Pays de Sauxillanges | |

| Lacs de Bourdouze, de Montcineyre et Pavin | Contrat territorial | Parc naturel régional des Volcans d'Auvergne | |

| Lembronnet | Contrat territorial | Syndicat intercommunal à vocations multiples de la région d'Issoire et de communes de la banlieue sud clermontoise | |

| Cours d'eau de la Limagne | Pré-contrat | Syndicat intercommunal de gestion de la Morge et de ses affluents | |

| Pont-du-Château et Vinzelles | Contrat territorial | Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Basse Limagne | |

| Cours d'eau de la communauté de Riom | Contrat territorial | Syndicat intercommunal d'assainissement de la région de Riom | |

| Sioule | Contrat territorial | Syndicat mixte d'aménagement touristique de la Sioule | |

| Veyre | Contrat territorial | Syndicat mixte de la vallée de la Veyre et de l'Auzon | |

Gouvernance locale

Police de l'eau

La police de l'eau réglemente les installations, ouvrages, travaux ou activités qui peuvent exercer des pressions sur les milieux. Elle est assurée par trois polices spécialisées : la police de l’eau et des milieux aquatiques, la police de la pêche et la police des installations classées. Les acteurs principaux sont[113] :

- la Mission interservice de l'eau et de la nature (ex-Mission interservices de l’eau - MISE) : elle rassemble, sous l'autorité du préfet et le pilotage de la Direction départementale des territoires (DDT), de nombreux services de l'État tels que la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) de la région Auvergne-Rhône-Alpes, la Direction départementale de la protection des populations (DDPP), l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), la gendarmerie ainsi que des établissements publics de l'État : Agence régionale de santé (ARS), les agences de l'eau[114] ;

- l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (Onema) dont l'action se coordonne avec l’ensemble des services des polices de l’eau dans le cadre de conventions avec les préfets ;

- la direction départementale des territoires (DDT) du Puy-de-Dôme qui est le service unique de police de l'eau du département du Puy-de-Dôme ;

- la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes chargée de l’application de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'Environnement (ICPE) industrielles ou agricoles ;

- la gendarmerie et les maires qui sont compétents pour constater les infractions et les pollutions.

Autres organismes

- La Fédération départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique Puy-de-Dôme (FDPPMA 63) est une association qui coordonne et soutient les actions des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA), responsables de la détention et de la gestion des droits de pêche dans le département. Elle promeut et défend la pêche de loisirs en eau douce et participe à la protection et à la gestion durable des milieux aquatiques.

- Le Conservatoire régional d'espaces naturels de l'Auvergne mène des actions de préservation, d’aménagement, de gestion et de mise en valeur des espaces naturels majeurs sur les plans écologique et paysager[115].

- La Chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme met en place avec les agriculteurs des programmes pour la préservation des milieux aquatiques.

- Le Parc naturel régional des volcans d'Auvergne agit en faveur de la préservation et de la valorisation de ces richesses (milieu naturel et eau)[116].

Gestion intercommunale des cours d’eau

Force est de constater que la rivière n’est plus utilisée pour les besoins des riverains, que les travaux d’entretien sont coûteux et que le mode d’occupation des sols ainsi que les pratiques culturales ont été profondément modifiés. Les collectivités territoriales sont dès lors autorisées, mais ce n’est pas une obligation, à se substituer aux riverains pour assurer l’entretien et l’aménagement des cours d’eau non domaniaux lorsque ces travaux présentent un caractère d’intérêt général ou d’urgence (article L.211-7 Code de l’Environnement)[117]. La constitution de syndicats intercommunaux pour l’entretien des rivières garantit la cohérence des interventions, permet de mutualiser les moyens des communes et de bénéficier de subventions publiques. Les communes ont donc été amenées petit à petit à se substituer aux riverains. Elles se sont regroupées en syndicats de rivières et ont pris en charge les travaux sur les cours d’eau non domaniaux.

Syndicats de rivières

En 2018, dans le Puy-de-Dôme, dix syndicats sont compétents pour la gestion et l'aménagement de rivières ou dans un domaine connexe susceptible d'améliorer la qualité des cours d'eau (alimentation en eau potable) :

- Syndicat mixte interdépartemental de gestion intégrée de l'Alagnon et de ses affluents,

- Syndicat intercommunal à vocation unique d'assainissement collectif secteur amont de la Couze Chambon,

- Syndicat intercommunal à vocations multiples d’Ambert,

- Syndicat intercommunal à vocations multiples de la région d'Issoire et de communes de la banlieue sud clermontoise,

- Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Basse Limagne,

- Syndicat intercommunal d'aménagement de la Couze Pavin et de la Couze de Valbeleix,

- Syndicat intercommunal d'assainissement de la région de Riom,

- Syndicat intercommunal de gestion de la Morge et de ses affluents,

- Syndicat mixte d'aménagement touristique de la Sioule,

- Syndicat mixte de la vallée de la Veyre et de l'Auzon.

Intercommunalités et GEMAPI

Depuis le , en application de la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (Maptam) promulguée le , une nouvelle compétence exclusive et obligatoire de « Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » (GEMAPI) (essentiellement articles 56 à 59) est dévolue aux communes ou, en lieu et place des communes, par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP)[118]. Les communes ou EPCI-FP pourront adhérer à des syndicats mixtes et leur transférer tout ou partie de la compétence. Les missions relatives à la GEMAPI sont définies dans l'article L. 211-7 du Code de l'Environnement, il s’agit de[119] :

- l’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ;

- l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris leurs accès ;

- la défense contre les inondations et contre la mer ;

- la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines.

Entretien et aménagement

Réglementation

D’un point de vue réglementaire, la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du (LEMA) a modifié la définition de l’entretien d’un cours d’eau fixée à l’article L.215-14 du code de l’environnement. Selon cet article, l’entretien régulier a pour objet de « maintenir ce cours d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives »[120]. Les travaux susceptibles d’être engagés pour procéder à l’entretien sont strictement encadrés (articles L. 215-14 et R.215-2 du code de l’environnement) et doivent correspondre notamment à l'enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, l'élagage ou le recépage de la végétation des rives[121] - [122]. Selon leur nature, les travaux d'entretien sont soumis à autorisation ou déclaration[123].

Aménagement des cours d'eau

L'aménagement des cours d'eau comprend, entre autres[124] :

- la réalisation d'infrastructures et de bâtiments (travaux routiers, zone d’aménagement concertée),

- la protection de berges,

- la restauration hydromorphologique des cours d’eau, c’est-à-dire de ses profils en long et en travers et de son tracé planimétrique : capture, méandres, etc.,

- la restauration de la continuité écologique, c’est-à-dire la possibilité de circulation des espèces animales et le bon déroulement du transport des sédiments.

Selon leur nature, les travaux d'aménagement sont soumis à autorisation ou déclaration[123].

Qualité des cours d'eau dans le Puy-de-Dôme

Pêche et peuplements piscicoles

Droit de pêche et associations de pêche

Le propriétaire riverain a le droit de pêche jusqu’à la limite de sa propriété (milieu de cours d’eau) sous réserve de disposer d’une carte de pêche (L. 435-4 et R435-34 à 39 du code de l’Environnement)[125]. S’il le souhaite, le propriétaire peut signer un bail de pêche avec une association (exemple l'association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques (AAPPMA) ou la fédération de pêche départementale. En donnant le droit de pêche, qui ne le dessaisit pas lui-même de ce droit, il doit laisser un accès aux pêcheurs membres de cette association. En 2018, il y a 47 AAPPMA dans le département du Puy-de-Dôme[126]. Tout pêcheur non propriétaire riverain doit avoir acquis une carte de pêche pour la saison d'exercice. Celle-ci constitue avant tout un droit d’accès et d’exercice sur les territoires autorisés[127].

Classement et peuplements piscicoles

La catégorie piscicole est un classement juridique des cours d'eau en fonction des groupes de poissons dominants. Un arrêté réglementaire préfectoral permanent reprend l’ensemble des dispositions applicables en matière de pêche dans le département du Puy-de-Dôme en les différenciant selon les catégories piscicoles. Ces dispositions sont reprises sur le site de la fédération de pêche du Puy-de-Dôme[128] - [129].

Cours d'eau de première catégorie

Un cours d'eau est déclaré de première catégorie lorsque le peuplement piscicole dominant est constitué de salmonidés (truite, omble chevalier, ombre commun, huchon). Si elles sont naturellement présentes (et non issues de réempoissonnements successifs), ces espèces sont réputées être de bons bioindicateurs. Elles sont en général accompagnées par d'autres petits poissons (vairon, chabot, etc). Ce type de cours d'eau est souvent qualifié de « rivière à truites »[130]. Dans le Puy-de-Dôme, tous les cours d'eau non classés en deuxième catégorie sont classés en première catégorie[131].

Cours d'eau de deuxième catégorie

Pour un cours d'eau de deuxième catégorie, l'espèce biologique dominante est constituée essentiellement de poissons blancs (cyprinidés) (donc rivière cyprinicole) et de carnassiers (brochet, sandre et perche). Depuis les années 1990 ce type de rivières est également peuplé de silures[130]. Dans le Puy-de-Dôme, les cours d'eau classé en deuxième catégorie sont[131] :

- l'Allier, l'Allagnon, la Sioule entre le chemin des Méricaux (commune des Ancizes) à l'amont et le barrage de Queuille à l'aval ; le Sioulet, entre la Roche-Civière (commune de Miremont), à l'amont et son confluent avec la Sioule à l'aval ;

- la Dore, en aval de son confluent avec le Miodex ;

- le lac du barrage de Sauviat sur le Miodex ;

- les cours d'eau compris dans le périmètre ci-après :

- la route nationale no 493 de Pont-du Château à Vichy par Maringues et Randan jusqu'à sa jonction avec la route nationale n° 89, à la sortie de Pont-du-Château ;

- la route nationale no 89 depuis cette jonction jusqu'au pont de Dore ;

- la rivière la Dore depuis le pont de Dore jusqu'à son confluent avec l'Allier ;

- la limite du département de l'Allier entre l'Allier et la route nationale no 493 ;

- la Dordogne, en aval du confluent du Chavanon.

Continuité écologique

Notion de continuité écologique

La continuité d’un cours d’eau est une notion introduite en 2000 par la Directive cadre européenne sur l'eau. En droit français, l'article R214-109 du code de l'environnement définit la notion d'obstacle à la continuité écologique. A contrario, la continuité écologique est obtenue en supprimant ou limitant ces obstacles et doit permettre d'assurer[132] :

- la libre circulation des organismes aquatiques et leur accès aux zones indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur abri ;

- le transport naturel des sédiments de l’amont à l’aval des cours d’eau ;

- les connexions latérales avec les réservoirs biologiques et en assurer leur bonne hydrologie.

Le défaut de continuité écologique peut être la conséquence de la présence d'ouvrages en travers des cours d'eau, mais aussi d'ouvrages coupant les connexions latérales. En plus de constituer une entrave à la circulation des poissons, la fragmentation des cours d'eau affecte les capacités d'adaptation des espèces aux changements climatiques, induit des perturbations du fonctionnement des écosystèmes aquatiques et réduit l'efficacité des services rendus par les écosystèmes[133].

Classement des cours d'eau

Depuis plus d'un siècle, des rivières sont classées pour bénéficier de mesures de protection particulières. Ces classements de cours d'eau, outils réglementaires, ont été établis afin de limiter l'impact des ouvrages construits en travers des cours d'eau sur la circulation piscicole. Avant 2006, deux catégories distinguaient certains cours d'eau en fonction de leur état et de la volonté de préserver et restaurer la continuité écologique : les rivières classées et les rivières réservées[134].

À partir de 2006, les critères de classement des cours d’eau ont été adaptés aux exigences de la directive cadre sur l’eau avec la loi sur l'eau et les milieux aquatiques (LEMA) du et le décret n° 2007-1760 du . Pour atteindre l’objectif de bon état des eaux, les dispositifs antérieurs sont réformés pour intégrer l’ensemble des composantes de la continuité écologique. Deux listes de classement sont définies pour chacun des bassins hydrographiques (article L. 214-17 du Code de l’Environnement)[135]. Les éléments de cadrage nécessaires pour l’établissement de ces nouveaux classements, qui seront arrêtés par les préfets coordonnateurs de bassin sur la base des propositions des préfets de département, sont définis dans la circulaire du . Le délai ultime pour procéder à la première refonte des classements était le [136]. Pour les cours d'eau du bassin Loire-Bretagne, les nouveaux arrêtés de classement ont été publiés le [137] - [138] et pour le bassin Adour-Garonne le [139].

En synthèse, ces listes s'inscrivent dans deux logiques différentes selon l'état initial de la rivière : préserver et/ou restaurer[140] - [141] :

| Liste | Objectifs | Conséquences |

|---|---|---|

| Liste 1 | Préserver les cours d’eau ou parties de cours d’eau :

|

Interdiction de construire tout nouvel obstacle à la continuité écologique quel qu’en soit l’usage. Des prescriptions de maintien de la continuité écologique pour tout renouvellement de concession ou d'autorisations. |

| Liste 2 | Restaurer la continuité écologique sur les cours d’eau en assurant le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons. | Obligation de mise en conformité des ouvrages dans les cinq ans après publication de la liste. |

Réservoirs biologiques

L'article R214-108 du code de l'environnement précise le contenu de la notion de réservoir biologique. Elle concerne les cours d’eau qui comprennent une ou plusieurs zones de reproduction ou d’habitat des espèces de phytoplanctons, de macrophytes et de phytobenthos, de faune benthique invertébrée ou d’ichtyofaune, et permettent leur répartition dans un ou plusieurs cours d’eau du bassin versant [142]. Les réservoirs biologiques, nécessaires au maintien ou à l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau, correspondent donc [143] :

- à un tronçon de cours d’eau ou annexe hydraulique qui va jouer le rôle de pépinière, de « fournisseur » d’espèces susceptibles de coloniser une zone naturellement ou artificiellement appauvrie (réensemencement du milieu) ;

- à des aires où les espèces peuvent accéder à l’ensemble des habitats naturels nécessaires à l’accomplissement des principales phases de leur cycle biologique (reproduction, abri-repos, croissance, alimentation).

Dans le cadre des travaux préparatoires à l'élaboration de ce classement au sein du SDAGE Loire-Bretagne, 56 réservoirs biologiques ont été identifiées dans le Puy-de-Dôme au sein du bassin Loire-Bretagne[144].

| Id_resbio | Masse d'eau | Nom de la masse d'eau | Liste des espéces présentes | Longueur |

|---|---|---|---|---|

| RESBIO_115 | FRGR0146 | Le Cher et ses affluents depuis la source jusqu'àu complexe de Rochebut | Lamproie de Planer; Chabot | 170,091 km |

| RESBIO_123 | FRGR0163a | L'Ance du Nord et ses affluents depuis la source jusqu'à Tiranges | Mulette perlière; Écrevisse à pattes blanches; Ombre commun; Truite fario; Lamproie de Planer; Chabot | 23,347 km |

| RESBIO_122 | 146,333 km | |||

| RESBIO_125 | FRGR0163b | L'Ance du Nord et ses affluents depuis Tiranges jusqu'à sa confluence avec la Loire | 4,07608 km | |

| RESBIO_205 | FRGR0229 | la Dore et ses affluents depuis saint-alyre-d'arlanc jusqu'à la confluence avec la Dolore | Mulette perlière; Anguille | 132,599 km |

| RESBIO_206 | FRGR0230a | la Dore depuis la confluence de la dolore jusqu'à la confluence avec le ruisseau de vertolaye | Écrevisse à pattes blanches; Saumon | 327,386 km |

| RESBIO_215 | FRGR0243 | le Doulon et ses affluents depuis la source jusqu'à sa confluence avec la senouire | Écrevisse à pattes blanches; Truite fario; Lamproie de Planer | 43,54 km |

| RESBIO_219 | FRGR0249 | L'Allanche et ses affluents depuis la source jusqu'à sa confluence avec l'alagnon | Écrevisse à pattes blanches; Truite fario; Chabot | 1,42913 km |

| RESBIO_221 | FRGR0252 | La Sianne et ses affluents depuis la source jusqu'à sa confluence avec l'Alagnon | Écrevisse à pattes blanches; Truite fario; Chabot; Saumon | 10,4347 km |

| RESBIO_222 | FRGR0253 | la couze d'Ardes et ses affluents depuis la source jusqu'à sa confluence avec l'Allier | Écrevisse à pattes blanches; Lamproie de Planer; Chabot; Saumon | 228,515 km |

| RESBIO_226 | FRGR0254 | L'Eau Mère et ses affluents depuis la source jusqu'à sa confluence avec l'Allier | Écrevisse à pattes blanches | 44,2504 km |

| RESBIO_223 | 54,6647 km | |||

| RESBIO_225 | 201,208 km | |||

| RESBIO_224 | 77,0986 km | |||

| RESBIO_227 | FRGR0256 | La couze Pavin et ses affluents depuis la source jusqu'à sa confluence avec la couze de valbeleix | Truite fario; Lamproie de Planer; Vairon; Anguille | 88,2597 km |

| RESBIO_228 | FRGR0257 | La couze Pavin depuis la confluence de la couze de valbeleix jusqu'à sa confluence avec l'Allier | Ombre commun; Truite fario; Lamproie de Planer; Chabot; Brochet; Vandoise; Hotu; Anguille | 22,5357 km |

| RESBIO_229 | FRGR0259 | La Couze Chambon et ses affluents depuis le lac chambon jusqu'à sa confluence avec l'Allier | Écrevisse à pattes blanches; Ombre commun; Truite fario; Lamproie de Planer; Chabot; Brochet; Spirlin; Vandoise; Anguille | 156,057 km |

| RESBIO_230 | FRGR0260 | la Veyre et ses affluents depuis le lac d'aydat jusqu'à la confluence avec l'Allier | 110,776 km | |

| RESBIO_232 | FRGR0263 | La Morge et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec le ruisseau de Sagnes | Écrevisse à pattes blanches | 61,9824 km |

| RESBIO_233 | 9,38637 km | |||

| RESBIO_231 | FRGR0262 | La Morge et ses affluents de la confluence du ruisseau de Sagnes jusqu'à sa confluence avec l'Allier | Truite fario; Lamproie de Planer; Vairon | 87,1976 km |

| RESBIO_234 | FRGR0266 | L'Artière depuis ceyrat jusqu'à sa confluence avec l'Allier | Écrevisse à pattes blanches | 32,0309 km |

| RESBIO_235 | FRGR0268 | la Dolore et ses affluents depuis la source jusqu'à sa confluence avec la Dore | Mulette perlière; Chabot | 126,857 km |

| RESBIO_236 | FRGR0269 | Le Faye et ses affluents depuis La Chambonie jusqu'à sa confluence avec la Dore | Écrevisse à pattes blanches; Truite fario; Saumon | 69,0535 km |

| RESBIO_238 | FRGR0270 | la Durolle et ses affluents depuis la source jusqu'à sa confluence avec la Dore | Écrevisse à pattes blanches; Truite fario | 0,74824 km |

| RESBIO_237 | 175,725 km | |||

| RESBIO_240 | FRGR0271a | la Sioule depuis olby jusqu'à la retenue des Fades-Besserves | Écrevisse à pattes blanches; Truite fario; Lamproie de Planer; Chabot; Brochet; Vandoise; Vairon | 20,8826 km |

| RESBIO_239 | 21,5376 km | |||

| RESBIO_241 | FRGR0275 | Le Sichon et ses affluents depuis la source jusqu'à sa confluence avec l'Allier | Écrevisse à pattes blanches; Truite fario; Lamproie de Planer; Chabot; Vandoise; Vairon | 20,8669 km |

| RESBIO_242 | FRGR0279 | le Sioulet et ses affluents depuis la source jusqu'à la retenue des Fades-Besserves | Écrevisse à pattes blanches; Truite fario; Chabot; Brochet; Vairon | 394,428 km |

| RESBIO_243 | FRGR0280 | La Miouze et ses affluents depuis la source jusqu'à sa confluence avec la Sioule | Écrevisse à pattes blanches; Chabot | 130,269 km |

| RESBIO_244 | FRGR0282 | la Bouble et ses affluents depuis la source jusqu'à Le Monestier | Écrevisse à pattes blanches; Chabot | 109,328 km |

| RESBIO_452 | FRGR1002 | Le Carcasse et ses affluents depuis la source jusqu'à sa confluence avec la Dore | Écrevisse à pattes blanches; Chabot | 56,7567 km |

| RESBIO_461 | FRGR1030 | le Pignols et ses affluents depuis la source jusqu'à sa confluence avec l'Allier | Écrevisse à pattes blanches | 28,8301 km |

| RESBIO_490 | FRGR1150 | le Miodet et ses affluents depuis la source jusqu'à sa confluence avec la Dore | Truite farioSpirlinVairon | 91,4668 km |

| RESBIO_499 | FRGR1197 | le Gerize et ses affluents depuis la source jusqu'à sa confluence avec la Dore | Truite fario; Chabot | 31,3249 km |

| RESBIO_501 | FRGR1213 | la Sioule et ses affluents depuis la source jusqu'à Olby | Écrevisse à pattes blanches; Truite fario; Chabot; Vairon | 51,0923 km |

| RESBIO_509 | FRGR1230 | le Saint-Genès et ses affluents depuis la source jusqu'à sa confluence avec l'artiere | Écrevisse à pattes blanches | 13,1259 km |

| RESBIO_534 | FRGR1345 | Le Couzon et ses affluents depuis la source jusqu'à sa confluence avec la Dore | Écrevisse à pattes blanches; Truite fario; Lamproie de Planer; Chabot; Spirlin; Vandoise; Vairon | 93,3366 km |

| RESBIO_537 | FRGR1355 | Le Veyssière et ses affluents depuis la source jusqu'à sa confluence avec la Sioule | Truite fario | 15,3922 km |

| RESBIO_574 | FRGR1496 | la Mare et ses affluents depuis la source jusqu'à Saint-Marcellin-en-Forez | Écrevisse à pattes blanches; Truite fario; Lamproie de Planer | 3,58537 km |

| RESBIO_575 | FRGR1497 | L'Angaud et ses affluents depuis la source jusqu'à sa confluence avec le Jauron | Écrevisse à pattes blanches | 60,0321 km |

| RESBIO_579 | FRGR1511 | Le Cros et ses affluents depuis la source jusqu'à sa confluence avec la Dore | Écrevisse à pattes blanches | 30,1992 km |

| RESBIO_585 | FRGR1547 | les Roches et ses affluents depuis la source jusqu'à sa confluence avec la Dore | Écrevisse à pattes blanches | 17,4572 km |

| RESBIO_621 | FRGR1656 | L'Ambène et ses affluents depuis la source jusqu'à sa confluence avec le Bedat | Truite fario; Lamproie de Planer; ChabotVairon | 84,7887 km |

| RESBIO_623 | FRGR1664 | la Viouze et ses affluents depuis la source jusqu'à sa confluence avec la Sioule | Truite fario | 19,9339 km |

| RESBIO_628 | FRGR1678 | Les Cottariaux et ses affluents depuis la source jusqu'à sa confluence avec la Sioule | Écrevisse à pattes blanches | 5,89134 km |

| RESBIO_631 | FRGR1689 | Le Darot et ses affluents depuis la source jusqu'à sa confluence avec l'Allier | 6,4689 km | |

| RESBIO_632 | FRGR1692 | Le Braynant et ses affluents depuis la source jusqu'à sa confluence avec la Sioule | Truite fario; Chabot | 14,5452 km |

| RESBIO_633 | FRGR1696 | Le Chalamont et ses affluents depuis la source jusqu'à la retenue de Fades-Besserves | Truite fario; Chabot; Vandoise; Vairon | 43,8267 km |

| RESBIO_639 | FRGR1717 | la Faye et ses affluents depuis la source jusqu'à sa confluence avec la Sioule | Ombre commun; Chabot; Vairon | 21,2852 km |

| RESBIO_682 | FRGR1893 | la Roche et ses affluents depuis la source jusqu'à sa confluence avec l'Alagnon | Ombre commun; Truite fario; Chabot | 14,0792 km |

| RESBIO_707 | FRGR2035 | L'Auzon et ses affluents depuis la source jusqu'à sa confluence avec l'Allier | Écrevisse à pattes blanches; Lamproie de Planer | 20,6853 km |

| RESBIO_746 | FRGR2248 | Le Tyx et ses affluents depuis la source jusqu'à l'étang de Tyx | Truite fario; Chabot | 10,5023 km |

| RESBIO_747 | FRGR2249 | La couze Chambon et ses affluents depuis la source jusqu'au lac Chambon | Truite fario; Chabot | 48,1329 km |

| RESBIO_748 | FRGR2250 | La Veyre et ses affluents depuis la source jusqu'au lac d'Aydat | Écrevisse à pattes blanches; Truite fario; Chabot; Brochet; Vairon | 16,17 km |

Notes et références

Notes

- DOE = valeur de débit moyen mensuel au point nodal au-dessus de laquelle il est considéré qu'à l'aval du point nodal, l'ensemble des usages (activités, prélèvements, rejets, …) est en équilibre avec le bon fonctionnement du milieu aquatique.

- Classe A : barrage de hauteur supérieure ou égale à 20 m et respectant la condition K ≥ 1500, K étant un paramètre dépendant de la hauteur H et du volume V, avec K = H2 √V

Classe B : barrage de hauteur supérieure ou égale à 10 m et respectant la condition K ≥ 200.

Références

- « Définition juridique des cours d’eau : de jurisprudence en dérapages, enfin, le statut se précise », sur le site de l'observatoire de la continuité écologique, (consulté le )

- « Loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages », sur https://www.legifrance.gouv.fr (consulté le )

- « Enquête publique relative au projet présenté par le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple (SIVOM) de la Haute Dordogne de Déclaration d'Intérêt Général (DIG) et d'autorisation de travaux programmés dans le contrat territorial des sources de la Dordogne Sancy Artense concernant la commune du Mont Dore - Rapport du commissaire enquêteur. », sur http://www.puy-de-dome.gouv.fr, (consulté le )

- « Contrat territorial de Haute-Dordogne », sur http://www.eptb-dordogne.fr, (consulté le )

- « Actualisation de la cartographie départementale des cours d’eau », sur le site de la préfecture départementale du Puy-de-Dôme (consulté le )

- Site de la fédération de pêche du Puy-de-Dôme

- « Lacs et rivières du puy-de-Dôme », sur http://www.puy-de-dome.fr/ (consulté le )

- Station K0513010

- Station K2623010

- Station K2623030

- Station K2630310

- Station K2644010

- Station K2654010

- Station K2674010

- Station K2674030

- Station K2674040

- Station K2680810

- Station K2680820

- Station K2698210

- Station K2714010

- Station K2724210

- Station K2753010

- Station K2756110

- Station K2763110

- Station K2767010

- Station K2773120

- Station K2774010

- Station K2774020

- Station K2774710

- Station K2778010

- Station K2783010

- Station K2790810

- Station K2821910

- Station K2834010

- Station K2851910

- Station K2871910

- Station K2884010

- Station K2944010

- Station K2970310

- Station K2981910

- Station K2994010

- Station K3206010

- Station K3220210

- Station K3222010

- Station K3264010

- Station K3273010

- Station K3292020

- Station K3302010

- Station P0010010

- Station P0084010

- Station P0115010

- Station P0115020

- Station P0212510

- Station P0610002

- « Les territoires d’eau enLoire », sur http://www.loctudy.fr, (consulté le ), p. 16

- « DOE-DCR points nodaux du SDAGE 2010-2015 », sur https://www.data.gouv.fr (consulté le )

- « Guide pour la détermination des indicateurs piézométriques en vue d’une gestion quantitative de la ressource », sur http//www.onema.fr/ (consulté le )

- « SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 », sur https://sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr/ (consulté le ), p. 453

- « Instruction du Gouvernement du 3 juin 2015 relative à la cartographie et l’identification des cours d’eau et à leur entretien », sur http://circulaire.legifrance.gouv.fr (consulté le )

- « Arrêté du 24 avril 2015 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) », sur https://www.legifrance.gouv.fr (consulté le )

- « Une cartographie des cours d’eau sur le Puy-de-Dôme », sur le site de la préfecture départementale du Puy-de-Dôme (consulté le )

- « Barrage de l'Anchal », sur http://www.barrages-cfbr.eu/ (consulté le )

- « Barrage de Bort-les-Orgues », sur http://www.barrages-cfbr.eu/ (consulté le )

- « Barrage des Fades », sur http://www.barrages-cfbr.eu/ (consulté le )

- « Barrage de Miodet », sur http://www.barrages-cfbr.eu/ (consulté le )

- « Barrage de Montaigut », sur http://www.barrages-cfbr.eu/ (consulté le )

- « Barrage des Pradeaux », sur http://www.barrages-cfbr.eu/ (consulté le )

- « Barrage de Queuille », sur http://www.barrages-cfbr.eu/ (consulté le )

- « Barrage du Sep », sur http://www.barrages-cfbr.eu/ (consulté le )

- « Barrage d'Aubusson d'Auvergne », sur http://www.barrages-cfbr.eu/ (consulté le )

- « Barrage de La Bourboule », sur http://www.barrages-cfbr.eu/ (consulté le )

- « Barrage de Taurons », sur http://www.barrages-cfbr.eu/ (consulté le )

- Service Loire Bassin Loire-Bretagne - Délégation de bassin Loire-Bretagne, « État des lieux des cours d'eau domaniaux dans le bassin Loire-Bretagne », sur http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr, (consulté le ), p. 6

- « Les occupations du Domaine Public Fluvial dans le Puy-de-Dôme », sur le site de la préfecture départementale du Puy-de-Dôme (consulté le )

- « Le Domaine Public Fluvial dans le Puy-de-Dôme », sur le site de la préfecture départementale du Puy-de-Dôme (consulté le )

- Service Loire Bassin Loire-Bretagne - Délégation de bassin Loire-Bretagne, « État des lieux des cours d'eau domaniaux dans le bassin Loire-Bretagne », sur http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr, (consulté le ), planche n°7

- « Cahier des charges fixant les clauses et conditions particulières pour l'exploitation du droit de pêche de l'État. », sur le site de la préfecture départementale du Puy-de-Dôme (consulté le )

- « Présentation de la délégation Allier-Loire amont » [PDF], sur http://www.eau-loire-bretagne.fr, (consulté le ), p. 9

- « Évaluation préliminaire du risque d'inondation sur le district Loire-Bretagne » [PDF], sur http://www.eptb-loire.fr, (consulté le ), p. 9

- « Programme de mesures 2016-2021 - Chapitre 4 : Les résultats par sous-bassin - Loire moyenne » [PDF], sur https://sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr, (consulté le ), p. 84

- « Évaluation préliminaire du risque d'inondation sur le district Loire-Bretagne », sur http://www.eptb-loire.fr, (consulté le ), p. 11

- « Le territoire des délégations de l’agence de l’eau Loire-Bretagne », sur le site de l'agence de l'eau Loire-Bretagne (consulté le )

- Article 46 de la loi no 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, JORF no 175 du 31 juillet 2003, p. 13021–13037 (13030), texte no 4, NOR DEVX0200176L, sur Légifrance.

- « Les établissements publics territoriaux de bassin », sur http://www.gesteau.fr (consulté le )

- « Plaquette de présentation des EPTB en France », sur http://www.eptb.asso.fr (consulté le )

- « Arrêté du 1er décembre 2009 portant approbation du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Adour-Garonne et arrêtant le programme pluriannuel de mesures », sur https://www.legifrance.gouv.fr/ (consulté le )

- « Arrêté du 1er décembre 2015 portant approbation du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 2016-2021 du bassin Adour-Garonne et arrêtant le programme pluriannuel de mesures correspondant », sur https://www.legifrance.gouv.fr/ (consulté le )

- « Arrêté du 18 novembre 2009 portant approbation du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne et arrêtant le programme pluriannuel de mesures », sur https://www.legifrance.gouv.fr (consulté le )

- « Arrêté du 18 novembre 2015 portant approbation du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne et arrêtant le programme pluriannuel de mesures correspondant », sur https://www.legifrance.gouv.fr/ (consulté le )

- « Qu'est-ce qu'un SAGE », sur https://sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr (consulté le )

- « Tableau d'avancement des Sage de Loire-Bretagne au 1er avril 2018 », sur https://sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr (consulté le )

- « Liste des 29 SAGE du bassin Adour-Garonne », sur http://www.gesteau.fr/ (consulté le )

- « Les outils : SDAGE, SAGEs, Contrats, … », sur le site de la préfecture départementale du Puy-de-Dôme (consulté le )

- « Documents du SAGE Alagnon », sur http://www.gesteau.fr (consulté le )

- Site officiel du SAGE Alagnon

- « Documents du SAGE Allier aval », sur http://www.gesteau.fr (consulté le )

- Site officiel du SAGE Allier aval

- « Documents du SAGE Cher amont », sur http://www.gesteau.fr (consulté le )

- Site officiel du SAGE Cher amont

- « Documents du SAGE Dordogne amont », sur http://www.gesteau.fr (consulté le )

- Site officiel du SAGE Dordogne amont

- « Documents du SAGE Dore », sur http://www.gesteau.fr (consulté le )

- Site officiel du SAGE Dore

- « Documents du SAGE Haut-Allier », sur http://www.gesteau.fr (consulté le )

- Site officiel du SAGE Haut-Allier

- « Documents du SAGE Loire amont », sur http://www.gesteau.fr (consulté le )

- Site officiel du SAGE Loire amont

- « Documents du SAGE Sioule », sur http://www.gesteau.fr (consulté le )

- Site officiel du SAGE Sioule

- « Contrats territoriaux du puy-de-Dôme », sur https://extranet-puy-de-dome.chambres-agriculture.fr/ (consulté le )

- « Contrats territoriaux du Puy-de-Dôme », sur http://www.puy-de-dome.fr/ (consulté le )

- « Contrats territoriaux 2016 », sur le site de la préfecture départementale du Puy-de-Dôme (consulté le )

- « Les grandes missions de la police de l’eau », sur http://www.eaufrance.fr (consulté le )

- « Composition de la MISEN 63 », sur le site de la préfecture départementale du Puy-de-Dôme (consulté le )

- « Conservatoire régional d'espaces naturels de l'Auvergne », sur http://www.reseau-cen.org/ (consulté le )

- « Parc naturel régional des Volcans d'Auvergne - territoire », sur http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/ (consulté le )

- « Code de l'environnement - Article L211-7 », sur https://www.legifrance.gouv.fr (consulté le )

- « Création de la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) - Note de synthèse », sur http://www.eaurmc.fr, (consulté le )

- « GEMAPI : gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations - Note de synthèse », sur http://www.eau-poitou-charentes.org/, (consulté le )

- « Entretien et restauration des cours d’eau », sur http://www.eaufrance.fr (consulté le )

- « Code de l'environnement - Article L215-14 », sur https://www.legifrance.gouv.fr (consulté le )

- « Plaquette d'entretien des cours d'eau. », sur http://rivieresnievres.fr (consulté le )

- « L'entretien des cours d'eau dans le Puy-de-Dôme », sur le site de la préfecture départementale du Puy-de-Dôme (consulté le )

- « Travaux en rivière - politique dans le Loiret », sur http://www.loiret.gouv.fr (consulté le )

- « Droits et devoirs des propriétaires riverains d'un cours d'eau - Plaquette », sur https://www.ccvaldardoux.fr (consulté le )

- « Associations Agréées de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques (AAPPMA) », sur le site de la fédération de pêche du Puy-de-Dôme (consulté le )

- « Carte de pêche / Réglementation », sur https://www.cartedepeche.fr/ (consulté le )

- « Pêche - réglementation », sur le site de la fédération de pêche du Puy-de-Dôme (consulté le )

- « Le classement des cours d’eau en catégories piscicoles », sur le site de la préfecture départementale du Puy-de-Dôme (consulté le )

- « Catégorie piscicole », sur http://www.sandre.eaufrance.fr (consulté le )

- « Décret n°58-873 du 16 septembre 1958 déterminant le classement des cours d'eau en deux catégories - Version consolidée », sur https://www.legifrance.gouv.fr (consulté le )

- « Code de l'environnement - Article R214-109 », sur https://www.legifrance.gouv.fr (consulté le )

- ONEMA, « La révision des classements de protection des cours d'eau », sur http://www.onema.fr, (consulté le ), p. 13

- ONEMA, « La révision des classements de protection des cours d'eau », sur http://www.onema.fr, (consulté le ), p. 5

- « Projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques - Article L. 214-17 [nouveau] du code de l'environnement - Classement des cours d'eau », sur https://www.senat.fr (consulté le )

- « Circulaire DCE n° 2008/25 du 06/02/08 relative au classement des cours d’eau au titre de l’article L. 214-17-I du code de l’environnement et aux obligations qui en découlent pour les ouvrages », sur http://www.ineris.fr (consulté le )

- « Arrêté du 10 juillet 2012 portant sur la liste 1 des cours d’eau, tronçons de cours d’eau ou canaux classés au titre de l’article L. 214-17 du code de l’environnement du bassin Loire-Bretagne », sur http://www.donnees.centre.developpement-durable.gouv.fr, (consulté le )

- « Arrêté du 10 juillet 2012 portant sur la liste 2 des cours d’eau, tronçons de cours d’eau ou canaux classés au titre de l’article L. 214-17 du code de l’environnement du bassin Loire-Bretagne », sur http://www.donnees.centre.developpement-durable.gouv.fr, (consulté le )

- « La restauration de la continuité écologique des cours d’eau dans le Puy-de-Dôme », sur le site de la préfecture départementale du Puy-de-Dôme (consulté le )

- « Continuité écologique des cours d’eau - Procédure classement L. 214--1717 du Code de l’Environnement », sur http://www.donnees.centre.developpement-durable.gouv.fr (consulté le ), p. 6

- « Classement des cours d'eau au titre de la continuité écologique », sur le site de la préfecture départementale de Maine-et-Loire (consulté le )

- « Article R214-108 du code de l'environnement », sur http://www.legifrance.gouv.fr (consulté le )

- [PDF]Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, « Plan d'actions pour la restauration de la continuité écologique des cours d'eau (Parce) », sur http://www.ladocumentationfrancaise.fr, (consulté le ), p. 11

- « Liste des réserves biologiques dans le bassin Loire-Bretagne », sur http://www.donnees.centre.developpement-durable.gouv.fr, (consulté le )

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

Liens externes

- Site de l'observatoire de la continuité écologique|

- Atlas cartographique des zones humides - Réseau Partenarial des Données sur les Zones Humides.