Ouvrage de Roche-la-Croix

La redoute de Roche-la-Croix, appelée ensuite l'ouvrage de Roche-la-Croix, est une fortification faisant partie du système Séré de Rivières puis de la ligne Maginot, située sur la commune de Val d'Oronaye, dans le département des Alpes-de-Haute-Provence.

| Ouvrage de Roche-la-Croix | |

Le casernement du réduit de Roche-la-Croix, datant du système Séré de Rivières. | |

| Type d'ouvrage | Gros ouvrage d'artillerie |

|---|---|

| Secteur └─ sous-secteur |

secteur fortifié du Dauphiné └─ sous-secteur Ubaye-Ubayette, quartier Meyronnes |

| Numéro d'ouvrage | O 1224 |

| Année de construction | 1er mars 1931- ? |

| Régiment | 83e BAF et 162e RAP |

| Nombre de blocs | 6 |

| Type d'entrée(s) | Entrée mixte |

| Effectifs | 155 hommes et 6 officiers (commandant l'ouvrage : capitaine Fabre) |

| Coordonnées | 44° 28′ 36″ nord, 6° 48′ 02″ est |

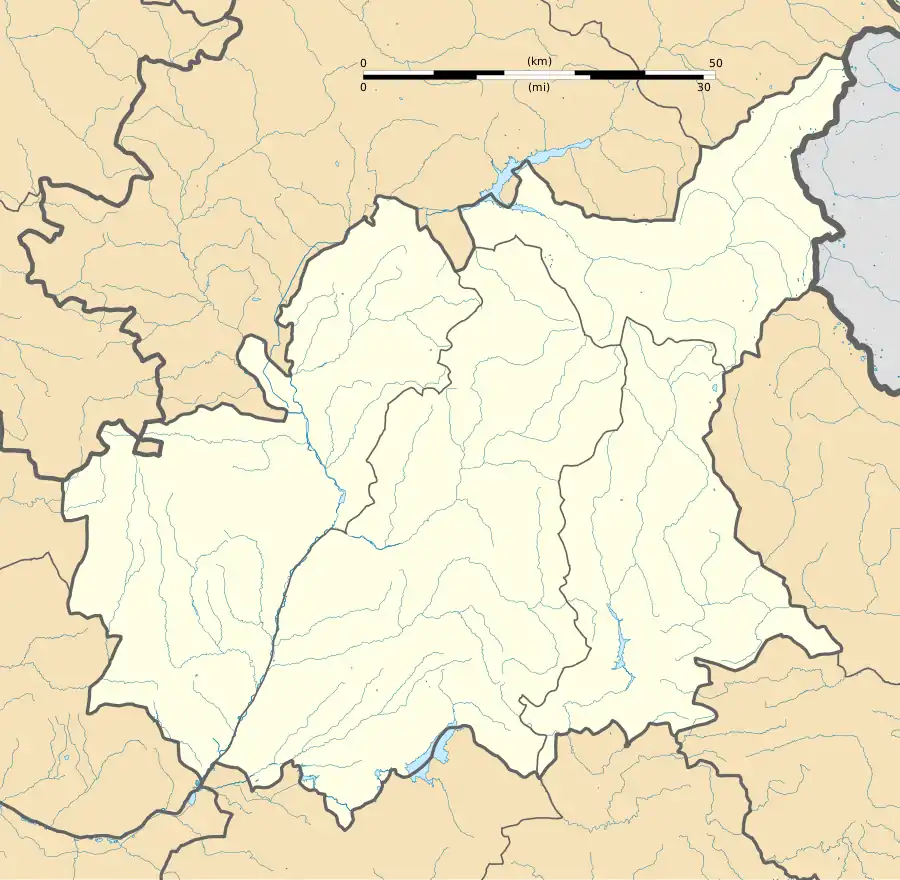

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Alpes-de-Haute-Provence

| |

Il s'agit d'un gros ouvrage d'artillerie, construit sur et sous une fortification antérieure, la redoute de Roche-la-Croix (appelée aussi « fort inférieur de Roche-la-Croix »), construite de 1883 à 1892 dans le cadre du système Séré de Rivières ; une seconde batterie se trouve plus haut, appelée le « fort supérieur de Roche-la-Croix ».

L'ouvrage Maginot, avec son vis-à-vis l'ouvrage de Saint-Ours Haut (sur l'autre versant de la vallée), devait interdire le passage par la vallée de l'Ubayette, le seul débouché du col de Larche.

Description

L'ancienne batterie en maçonnerie puis l'ouvrage Maginot furent construits sur l'ubac de la vallée de l'Ubayette, à 1 900 mètres d'altitude (le fond de vallée est à 1 450 m) et à un kilomètre au sud du village de Meyronnes.

Position sur la ligne

Dans les Alpes, les fortifications françaises barrent les différents axes permettant de franchir la frontière franco-italienne et d'entrer en France. Ces défenses contrôlent les principales vallées, formant le plus souvent deux lignes successives : d'abord la ligne des avant-postes, ensuite la « ligne principale de défense ». Cette dernière s'appuie sur de gros ouvrages bétonnés.

Dans le cas de la vallée de l'Ubayette, le barrage (appelé le « barrage de Larche ») se situe à hauteur de Meyronnes (c'est le « quartier Meyronnes », une subdivision du secteur fortifié du Dauphiné), composée de trois ouvrages : le gros ouvrage de Roche-la-Croix sur l'ubac, le petit ouvrage de Saint-Ours Bas en fond de vallée, et le gros ouvrage de Saint-Ours Haut sur l'adret, les deux ouvrages d'artillerie installés sur les versants croisant leurs feux pour se soutenir mutuellement. L'ensemble est précédé en amont par l'avant-poste de Larche soutenu par les vieilles batteries de Viraysse et de Mallemort, et renforcé légèrement en aval par trois abris (de l'Ancien-Camp, de Fontvive Nord-Ouest et de Saint-Ours Nord-Est).

Souterrains

Comme tous les autres ouvrages de la ligne Maginot, celui de Roche-la-Croix est conçu pour résister à un bombardement d'obus de gros calibre. Les organes de soutien sont donc aménagés en souterrain, creusés sous plusieurs mètres de roche, tandis que les organes de combat, dispersés en surface sous forme de blocs, sont protégés par d'épais cuirassements en acier et des couches de béton armé.

Une galerie principale relie l'entrée aux différents organes de soutien et aux blocs de combat. Cette galerie est équipée d'une voie ferrée étroite de 60 cm où roulent des wagonnets poussés à bras (les caisses d'obus font de 80 à 105 kg). En souterrain sont aménagés une usine, une caserne, un système de ventilation, de chauffage, une cuisine, un poste de secours, un poste de commandement, et des stocks de gazole, d'eau, de nourriture et de munitions. Ces stocks doivent permettre de tenir quelques mois sans ravitaillement : il s'agit de 6 000 obus de 75 mm, 2 000 de 81 mm, 450 de 50 mm et 59 000 cartouches de 7,5 mm[1].

L'électricité était fournie par le réseau civil, mais en cas de coupure l'ouvrage dispose de trois groupes électrogènes, composés chacun d'un moteur Diesel CLM 308 (fournissant 75 ch à 750 tr/min)[2] couplé à un alternateur. Le refroidissement des moteurs se fait par circulation d'eau.

Téléphérique

Comme pour les ouvrages du Pas-du-Roc, du Sapey, de Rimplas et du Mont-Agel, Roche-la-Croix est relié au fond de vallée par un téléphérique de 2 323 mètres de long, pour 577 m de dénivelée, porté par douze pylônes (le plus haut fait 28 m)[3]. L'ancienne batterie était approvisionnée par un premier téléphérique, qui montait directement de la vallée de l'Ubayette ; il a été utilisé pendant la construction de l'ouvrage Maginot, puis démonté et remonté plus à l'ouest.

La recette inférieure se trouve encore à proximité de la confluence entre l'Ubaye et l'Ubayette, près du hameau des Gleizolles (44° 28′ 21,77″ N, 6° 45′ 59,45″ E). La recette supérieure était en dehors de l'ouvrage (44° 28′ 08,67″ N, 6° 47′ 29,9″ E), assez loin de l'entrée de ce dernier, les deux étant reliés par une voie ferrée étroite de 850 mètres de long, avec un petit tunnel en tôle pour la protéger des avalanches. Le moteur se trouvait dans la recette inférieure, le tout protégé par une dalle en béton armé.

Blocs

En surface, les six blocs sont dispersés pour limiter les effets d'un bombardement. Chaque bloc de combat dispose d'une certaine autonomie, avec ses propres magasins à munitions (le M 3 à côté de la chambre de tir et le M 2 en bas du bloc), sa salle de repos, ses PC, ainsi que son système de ventilation et de filtration de l'air. Étant donné que les positions de mise en batterie pour de l'artillerie lourde sont rares en montagne, le niveau de protection est moins important que dans le Nord-Est (les ouvrages construits en Alsace, en Lorraine et dans le Nord). Dans le Sud-Est (les Alpes), les dalles des blocs font 2,5 mètres d'épaisseur (théoriquement à l'épreuve de deux coups d'obus de 305 mm), les murs exposés 2,75 m, les autres murs, les radiers et les planchers un mètre. L'intérieur des dalles et murs exposés est en plus recouvert de 5 mm de tôle pour protéger le personnel de la formation de ménisque (projection de béton à l'intérieur, aussi dangereux qu'un obus). Pour le bloc-tourelle, la dalle passe à une épaisseur de 3,5 mètres de béton.

Le bloc 1 sert d'entrée à l'ouvrage. Sa petite taille (« type réduit ») ne permet pas de faire entrer une camionnette (comme dans les autres ouvrages). La défense rapprochée est assurée par deux créneaux pour fusil-mitrailleur (FM). Les fusils mitrailleurs de l'ouvrage étaient chacun protégé par une trémie blindée et étanche (pour la protection contre les gaz de combat). Ils tiraient la cartouche de 7,5 mm à balle lourde (modèle 1933 D de 12,35 g au lieu de 9 g pour la modèle 1929 C)[4]. Ces FM étaient des MAC modèle 1924/1929 D, dont la portée maximale est de 3 000 mètres, avec une portée pratique de l'ordre de 600 mètres[5]. L'alimentation du FM se fait par chargeurs droits de 25 cartouches, avec un stock de 14 000 par cloche GFM, 7 000 par FM de casemate et 1 000 pour un FM de porte ou de défense intérieure[6]. La cadence de tir maximale est de 500 coups par minute, mais elle est normalement de 200 à 140 coups par minute[7] - [8].

Un fossé formé de deux tronçons renforce la protection des dessus de l'ouvrage. Les blocs 2 et 3, l'un à côté de l'autre dans l'angle du fossé, sont des coffres de flanquement de ce fossé. Le bloc 2 est équipé d'un créneau pour mortier de 50 mm, deux créneaux pour FM (l'un dans l'axe du fossé, l'autre couvrant l'angle entre les deux coffres) et un projecteur (pour le combat de nuit). Le bloc 3 a un créneau pour mortier de 50 mm, un créneau pour FM et un projecteur.

Le bloc 4 est l'observatoire de l'ouvrage, avec sur sa dalle une cloche VDP (« vue directe et périscopique », indicatif O 2) et un cloche GFM (« guetteur et fusil mitrailleur »).

Le bloc 5 est une casemate d'artillerie tirant en flanquement vers le nord avec deux créneaux pour mortier de 75 mm modèle 1931 pointés vers le plateau de Mallemort, deux autres créneaux pour mortier de 81 mm en sous-sol et une tourelle de 75 mm modèle 1933 pour couvrir l'ensemble de la vallée et le col de la frontière. La défense rapprochée est confiée à un créneau pour FM, qui peut être utilisée comme observatoire. Quand la tourelle est en position éclipsée, seule la calotte blindée (épaisse de 350 mm d'acier) de quatre mètres de diamètre dépasse en surface, reposant sur les voussoirs d'acier de l'avant-cuirasse scellées dans la dalle de béton du bloc. La mise en batterie se fait grâce à un contrepoids de 18 tonnes à l'extrémité d'un balancier, la partie mobile (le fût-pivot, de 130 tonnes) étant déplacée soit par un moteur électrique, soit à la manivelle. Une fois en batterie, la muraille émerge de 1,26 mètre au-dessus de son avant-cuirasse[9], permettant un tir tous azimuts des canons jumelés ; le pointage en hauteur peut se faire de -9° jusqu'à 40°. L'approvisionnement en munitions par noria et les culasses semi-automatiques permettent une cadence de tir très rapide : elle est limitée à 13 coups par minute et par pièce pour éviter la surchauffe des tubes (malgré le système de refroidissement par eau), mais facilement doublable en cas de besoin, avec une portée maximale théorique de 11 900 mètres. Un magasin à munitions (M 3) de 800 obus[10] se trouve à l'étage intermédiaire de la tourelle, complété par un second magasin au pied du bloc (M 2)[11] - [12]. L'évacuation des douilles usagées se fait par un toboggan qui les descend au pied du bloc. L'évacuation des gaz dégagés par le tir se fait par refoulement à l'extérieur, les blocs étant en légère surpression[13].

Le bloc 6 est un observatoire auxiliaire, perché au bord du versant abrupte. Il a comme équipement à l'étage inférieur un créneau pour un projecteur (ce dernier ne fut pas installé) pour éclairer le fond de vallée et un créneau pour mortier de 50 mm. À l'étage supérieur, il y a quatre créneaux d'observation (indicatif O 32, avec au-dessus une cloche GFM (équipée d'un périscope J 2, indicatif O 5)[14].

Histoire

La construction de l'ouvrage, classé comme ouvrage de 2e classe, a coûté un total de 16,7 millions de francs dont 1,7 million pour le téléphérique[15] (valeur de )[16] :

- acquisition de terrains : néant ;

- construction : 8 236 200 francs ;

- aménagements : 725 600 francs ;

- centrale électrogène : 580 000 francs ;

- cuirassements : 4 853 000 francs ;

- transmissions : 25 000 francs ;

- armement, munitions, optiques : 2 267 000 francs.

Construction

L'ouvrage est construit à l'emplacement de la redoute de Roche-Lacroix (ou « fort inférieur », pour le différencier du fort supérieur, une batterie perchée à 2 165 m), construite de 1883 à 1889 dans le cadre du système Séré de Rivières. Le fossé de l'ancienne batterie est conservé, ainsi que le casernement.

En 1929, les projets de modernisation qui doivent être financés par la loi Maginot prévoient un barrage en aval de Larche, composés de trois « centres de résistance », pour bloquer le débouché du col de Larche. En 1931, le projet d'un ouvrage à l'emplacement du vieux fort de Roche-la-Croix est réalisé par la chefferie du génie de Briançon, puis validé par la Commission d'organisation des régions fortifiées (CORF). Le choix est fait en du remplacement de la casemate pour trois obusiers tirant frontalement par une tourelle, ce qui augmente considérablement le prix de l'ouvrage[1].

La construction de l'ouvrage Maginot a coûté un total de 16,7 millions de francs[15] (valeur de )[17], dont 1,7 million pour le téléphérique.

Combats de 1940

Le commandant de l'ouvrage était le capitaine Fabre.

Les combats de juin 1940 concernant essentiellement les avant-postes, l'armement de l'ouvrage ne peut pas servir, sauf la tourelle qui a tiré un total de 1 938 obus sur les troupes italiennes. L'ouvrage est désarmé puis évacué entre la fin du mois de juin et le début de , en application de l'armistice du 24 juin 1940, car l'ouvrage se trouve dans la zone démilitarisée qui longe la petite zone d'occupation italienne en France (comme tous les ouvrages du Sud-Est).

Combats de 1944-1945

Pendant l'hiver 1944-1945, l'ouvrage est occupé par un peloton du 34e bataillon des fusiliers allemands. Mais l'équipement de l'ouvrage, notamment la tourelle et l'usine, ont été mis hors service par l'équipage lors de l'évacuation, tandis que les tubes d'artillerie ont été retirés. Les troupes allemandes aménagèrent une nouvelle entrée dans un créneau du bloc 3, et mirent des mitrailleuses en place dans les créneaux pour FM du bloc 1.

L'ouvrage est finalement pris le par le 5e régiment de dragons, après un bombardement par l'artillerie et l'aviation alliées.

État actuel

Après la remise en état dans les années 1950, les installations sont entretenues par l'Armée jusqu'en 1965, l'ouvrage pouvant encore servir dans le cadre de la guerre froide. Il est ensuite abandonné. Le téléphérique est démonté à la fin des années 1980. Les clefs de l'ouvrage sont confiées au SIVM de Barcelonnette pour permettre l'organisation de visites touristiques à partir de 1991[1] - [18].

Notes et références

- Philippe Truttmann et David Faure-Vincent, « Batterie, ouvrage mixte dit ouvrage, redoute et téléphérique de Roche-la-Croix », sur dossiersinventaire.regionpaca.fr, .

- La CLM, Compagnie lilloise de moteurs, produit à Fives-Lille des moteurs développés par Junkers : les CLM 308 ont trois cylindres fonctionnant en deux temps, avec chacun deux pistons en opposition, ayant un total de 7 750 cm3 de cylindrée (alésage de 108 mm).

- Mary et Hohnadel 2009, tome 4, p. 57.

- « Munitions utilisées dans la fortification », sur http://wikimaginot.eu/.

- « Armement d'infanterie des fortifications Maginot », sur http://www.maginot.org/.

- Mary et Hohnadel 2009, tome 4, p. 58.

- Mary et Hohnadel 2001, tome 2, p. 107.

- Philippe Truttmann (ill. Frédéric Lisch), La Muraille de France ou la ligne Maginot : la fortification française de 1940, sa place dans l'évolution des systèmes fortifiés d'Europe occidentale de 1880 à 1945, Thionville, Éditions G. Klopp, (réimpr. 2009), 447 p. (ISBN 2-911992-61-X), p. 374.

- Mary et Hohnadel 2001, tome 2, p. 72.

- Mary et Hohnadel 2009, tome 4, p. 58.

- La dotation en obus de 75 mm était composée de 70 % d'obus explosifs (modèle 1900 de 5,25 kg ; modèle 1915 de 5,16 kg ; modèle 1917 de 6,20 kg à fusée percutante ; modèle FA 1929 de 6,96 kg à fusée percutante), de 25 % d'obus à balles (modèle 1926 de 7,24 kg), de 3 % d'obus de rupture (modèle M 1910 de 6,40 kg à fusée de culot) et de 2 % de boîtes à mitraille (modèle 1913 de 7,25 kg, pour tir à moins de 300 m).

- Mary et Hohnadel 2001, tome 2, p. 34 et 101.

- Mary et Hohnadel 2001, tome 2, p. 86 et 117.

- Mary et Hohnadel 2009, tome 5, p. 35-36.

- Mary et Hohnadel 2009, tome 4, p. 29.

- Pour une conversion d'une somme en anciens francs de 1936 en euros, cf. « Convertisseur franc-euro : pouvoir d'achat de l'euro et du franc », sur http://www.insee.fr/.

- Pour une conversion d'une somme en anciens francs de 1936 en euros, cf. « Convertisseur franc-euro : pouvoir d'achat de l'euro et du franc », sur http://www.insee.fr/.

- « Fort de Roche-la-Croix », sur http://www.ubaye.com/.

Voir aussi

Bibliographie

- Philippe Lachal, Fortifications des Alpes : leur rôle dans les combats de 1939-1945 : Ubaye, Ubayette, Restefond, L'Argentière-la-Bessée, Éditions du Fournel, , 303 p. (ISBN 2-915493-30-8).

- Bernard Morel et Gérard Lesueur, Forts de Roche-la-Croix et du haut de Saint-Ours : la ligne Maginot en Haute Ubaye, Barcelonette, Association des fortifications de l'Ubaye, , 28 p. (ISBN 2-908103-05-2).

- Jean-Yves Mary, Alain Hohnadel, Jacques Sicard et François Vauviller (ill. Pierre-Albert Leroux), Hommes et ouvrages de la ligne Maginot, Paris, éditions Histoire & collections, coll. « L'Encyclopédie de l'Armée française » (no 2) :

- Hommes et ouvrages de la ligne Maginot, t. 2 : Les formes techniques de la fortification Nord-Est, Paris, Histoire et collections, , 222 p. (ISBN 2-908182-97-1) ;

- Hommes et ouvrages de la ligne Maginot, t. 4 : la fortification alpine, Paris, Histoire & collections, , 182 p. (ISBN 978-2-915239-46-1) ;

- Hommes et ouvrages de la ligne Maginot, t. 5 : Tous les ouvrages du Sud-Est, victoire dans les Alpes, la Corse, la ligne Mareth, la reconquête, le destin, Paris, Histoire & collections, , 182 p. (ISBN 978-2-35250-127-5).