Canons de 75 mm de la ligne Maginot

Les différentes versions du canon de 75 mm utilisées dans les divers ouvrages de la ligne Maginot dérivent directement du canon de 75 mm modèle 1897.

Historique

Ce canon a été choisi par la CORF après de longue délibérations car elle souhaitait, à l'origine, un canon « à tir extra rapide[1] » et un obusier pour assurer le flanquement des casemates, tout en ayant déjà le souci de la lutte contre les chars.

- comme canon, elle voulait une arme tirant à 14 km à une cadence de 40 coups par minute et ayant des capacités anti-char. Ces performances s'étant révélées rapidement utopiques, elle orienta ses recherches vers des tubes encore à l'étude ou le 75 mm modèle 1922 de Marine.

- pour l'obusier, elle hésita entre un canon de 100 mm de la Marine, un 90 mm en cours d'étude, un 105 mm Schneider, voire un 155 mm, et, enfin, un 75 mm modèle 1897 modifié en obusier. Aucune de ces armes ne fut retenue dans un premier temps, soit qu'elle ne répondît pas aux caractéristiques souhaitées, soit qu'étant encore au stade de l'étude, elle ne pouvait être évaluée.

Début 1928, la CORF s'accorde pour retenir deux armes :

- comme canon, le canon de 75 mm de la Marine, ou un autre ;

- comme obusier et anti-char lourd, le 100 mm de la Marine.

Finalement, dans sa réunion du , le général Challéat réussit à faire adopter le canon de 75 mm modèle 1897, à la fois comme canon et comme obusier léger, sous le nom de « matériel de 75 de casemate modèle 1929 ». La CORF maintint toutefois le 100 mm de la Marine comme obusier lourd, celui-ci pouvant même être remplacé plus tard par un obusier de 155 mm, mais cette idée sera progressivement abandonnée.

Efficacité

Le canon de 75 mm et ses munitions avaient de très grandes qualités et des caractéristiques qui en firent une arme idéale pour la fortification :

- une très grande précision ;

- une cadence de tir très élevée de 30 coups par minute qui, ajoutée aux avantages que présente une installation fixe sous béton (pré-réglages des tirs, protection, approvisionnement, évacuation des douilles) conférait à un bloc d'artillerie de trois pièces l'efficacité d'une batterie de campagne de huit canons[2] ;

- des dimensions modestes qui permirent son intégration dans des casemates relativement peu volumineuses ;

- des charges parfaitement adaptées au tir d'« épouillage » sur les ouvrages voisins car suffisamment meurtrières pour dégager les blocs assaillis par l'infanterie ennemie sans être assez puissantes pour endommager le béton[2].

Ce canon va devenir l'arme standard de la ligne Maginot où il sera utilisé en de nombreuses versions sous tourelle et en casemate.

Les différents modèles

Canon de 75 mm modèle 1905

Une seule tourelle équipée du canon obusier de 75 mm modèle 1905, récupérée à Verdun, a été installée dans l'ouvrage du Chesnois.

Douze autres sont mises en place sur les ouvrages des nouveaux fronts[2] après une modification de l'armement (le canon est remplacé par deux armes mixtes).

Canon-obusier de 75 mm modèle 1929

Le fonctionnement du canon de 75 modèle 1929 est similaire à celle du canon de 75 mm modèle 1897. Il est monté sur un affut très simple et il s'engage dans la plaque d'embrasure du créneau de tir par une grosse rotule blindée tournant dans l'embrasure. En raison de la conception de l'affût, la volée du canon dépasse de 1,50 m en dehors de la plaque d'embrasure ce qui présente une vulnérabilité certaine. Ceci n'avait pas échappé à la CORF mais, en raison de l'urgence, elle avait accepté ce risque afin de ne pas retarder l'équipement des blocs. Le canon tirait à 12 000 m mais il n'atteignait que la cadence de 30 coups par minute maximum, ce qui était loin des 14 000 m et des 40 coups par minute souhaités par la CORF dans ses premières spécifications.

Nombre de canons installés en 1940 : 30 dont 14 dans le Nord-Est, 12 dans les Alpes et 4 en Corse.

Canon-obusier de 75 mm modèle 1932

Afin de minimiser le dépassement de la volée à l'extérieur, la CORF fit étudier un nouveau modèle dès 1929.

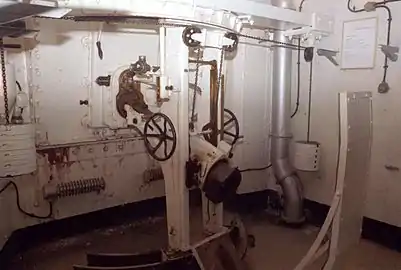

La nouvelle arme ne dépassait plus que de 45 cm de l'embrasure qui fut également modifiée afin de pouvoir être fermée par des volets blindés. Cette amélioration avait été permise par une réduction de 30 cm du tube, ce qui ne nuisait pas à la balistique, et par le développement d'un nouveau type d'affût. Cet affût, dit « à pivot fictif », permettait de faire pivoter le tube très en avant mais entrainait un mouvement vertical très important de la culasse par rapport au plancher, d'où la mise en place d'un plancher mobile pour que les servants puissent rester à hauteur de la culasse.

Nombre de canons installés sous casemate en 1940 : 23, plus les deux pièces destinées au bloc 5 du gros ouvrage de Restefond qui ne fut jamais construit.

Canon-obusier de 75 mm R modèle 1932

Le canon-obusier de 75 mm R modèle 1932 de défense des fossés est destiné au flanquement antichar des fossés des ouvrages. Il s'agit de l'ancien tube de 75 mm modèle 1905 des tourelles d'avant 1914 auquel on a rajouté un nouvel affut. Sa portée est limitée à 6 000-9 000 m.

Nombre de canons installés en 1940 :

- sous casemate : neuf, à raison de trois par casemate, tous dans le Nord-Est (Hochwald, Hackenberg et Billig).

- sous tourelle : douze, à raison de deux par tourelle.

Deux canons de 75 mm R modèle 1932 provenant de l'ouvrage du Mont-des-Welches.

Deux canons de 75 mm R modèle 1932 provenant de l'ouvrage du Mont-des-Welches.

Canon-obusier de 75 mm modèle 1933

Ce canon était destiné à équiper les casemates d'action frontale des Alpes, l'installation de tourelles ayant été jugée peu justifiée en raison de leur coût.

Le canon-obusier de 75 mm modèle 1933 a le même tube que le 75/32, mais il est monté sur un affût différent permettant à la pièce de tourner dans une embrasure de taille minime. Ce canon est parfois dénommé « matériel de casemate en terrain rocheux ».

Nombre de canons installés en 1940 :

Mortier de 75 mm modèle 1931

Le mortier de 75 mm modèle 1931 est un canon court spécifique des ouvrages des Alpes. Il utilisait des obus à douille plus courte et avait une portée limitée à 6 000 m car sa mission était de battre les zones de terrain qui ne pouvaient être atteintes par le canon-obusier. Il était encore plus court que le 75 mm R modèle 1932 (1,37 m contre 1,55 m) et n'avait pas de volée saillante ce qui permettait de fermer l'embrasure avec des volets blindés.

L'affût était composé de deux poutres métalliques verticales entre lesquelles coulissait la partie arrière du canon. Ces deux poutres circulaient sur deux circulaires fixés au sol et au plafond afin de positionner le canon en azimut.

Nombre de canons installés en 1940 : 30, dont 8 en action frontale et 22 en casemates de flanquement. Il faut y ajouter celui destiné au bloc 5 du petit ouvrage de Restefond et les deux du bloc 2 de l'ouvrage du Monte-Grosso qui n'ont pas été installés.

Notes et références

- Philippe Truttmann, La ligne Maginot ou la Muraille de France, Gérard Klopp éditeur, 1985, p. 124.

- Jean-Yves Mary, La ligne Maginot, ce qu’elle était, ce qu’il en reste, SERCAP, 1985, p. 134.

- Philippe Truttmann, La ligne Maginot ou la Muraille de France, Gérard Klopp éditeur, 1985, p. 129.

Voir aussi

Bibliographie

- Jean-Yves Mary, La ligne Maginot, ce qu’elle était, ce qu’il en reste, SERCAP, 1985.

- Philippe Truttmann (ill. Frédéric Lisch), La Muraille de France ou la ligne Maginot : la fortification française de 1940, sa place dans l'évolution des systèmes fortifiés d'Europe occidentale de 1880 à 1945, Thionville, Éditions G. Klopp, (réimpr. 2009), 447 p. (ISBN 2-911992-61-X).

- Jean-Yves Mary, Alain Hohnadel, Jacques Sicard et François Vauviller (ill. Pierre-Albert Leroux), Hommes et ouvrages de la ligne Maginot, t. 1, Paris, éditions Histoire & collections, coll. « L'Encyclopédie de l'Armée française » (no 2), (réimpr. 2001 et 2005), 182 p. (ISBN 2-908182-88-2).

- Hommes et ouvrages de la ligne Maginot, t. 2 : Les formes techniques de la fortification Nord-Est, Paris, Histoire et collections, , 222 p. (ISBN 2-908182-97-1).

- Hommes et ouvrages de la ligne Maginot, t. 3 : Le destin tragique de la ligne Maginot, Paris, Histoire et collections, , 246 p. (ISBN 2-913903-88-6).

- Hommes et ouvrages de la ligne Maginot, t. 4 : la fortification alpine, Paris, Histoire & collections, , 182 p. (ISBN 978-2-915239-46-1).

- Hommes et ouvrages de la ligne Maginot, t. 5 : Tous les ouvrages du Sud-Est, victoire dans les Alpes, la Corse, la ligne Mareth, la reconquête, le destin, Paris, Histoire & collections, , 182 p. (ISBN 978-2-35250-127-5).