Meyronnes

Meyronnes est une ancienne commune française montagnarde, frontalière du Piémont, située dans le département des Alpes-de-Haute-Provence en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, devenue, le , une commune déléguée de la commune nouvelle de Val d'Oronaye.

| Meyronnes | |||||

Le village de Meyronnes, dans la vallée de l'Ubayette. | |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur | ||||

| Département | Alpes-de-Haute-Provence | ||||

| Arrondissement | Barcelonnette | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon | ||||

| Code postal | 04530 | ||||

| Code commune | 04120 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Meyronnois | ||||

| Population | 56 hab. (2014) | ||||

| Densité | 1,4 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 44° 28′ 38″ nord, 6° 48′ 00″ est | ||||

| Altitude | Min. 1 307 m Max. 3 192 m |

||||

| Superficie | 40,59 km2 | ||||

| Élections | |||||

| Départementales | Barcelonnette | ||||

| Historique | |||||

| Fusion | |||||

| Commune(s) d'intégration | Val d'Oronaye | ||||

| Localisation | |||||

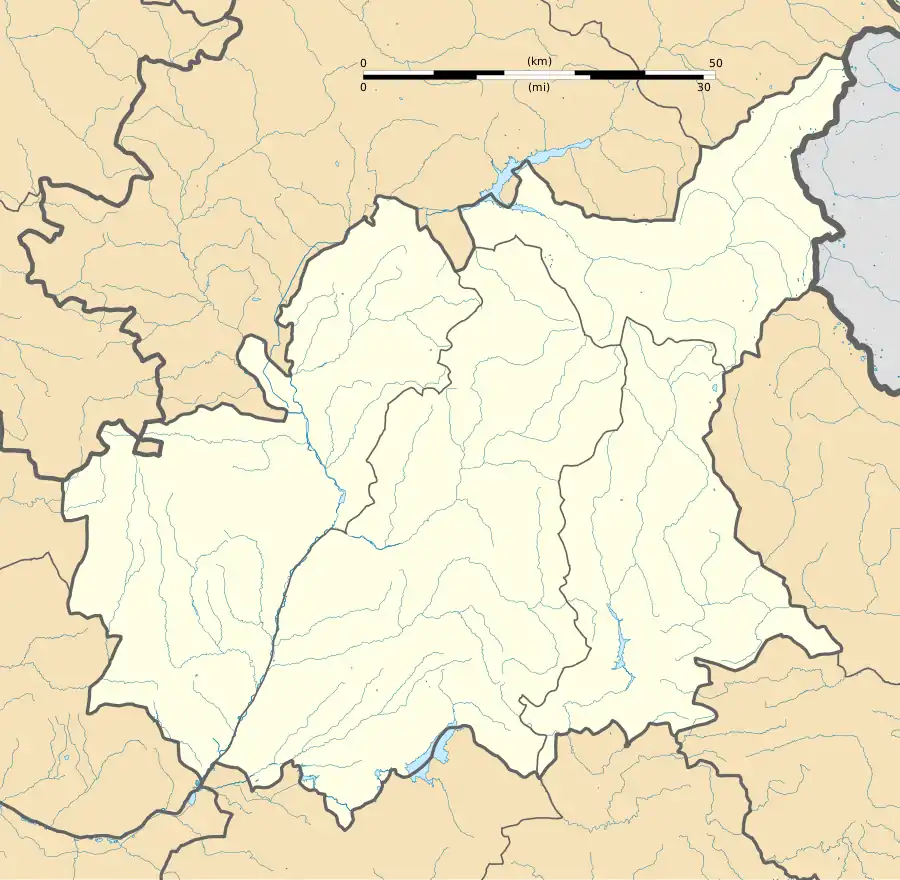

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Alpes-de-Haute-Provence

Géolocalisation sur la carte : Alpes-de-Haute-Provence

| |||||

Le nom de ses habitants est Meyronnois[1] ou Meyronnais, en valéian lous Meirounencs[2] - [3].

Le village est situé dans la vallée de l'Ubaye, au débouché amont de la gorge de l'Ubayette, passage qui fut toujours d'une grande importance stratégique. Le cheminement vers l'aval fut très délicat dans le fond de la gorge jusqu'au début du XXe siècle. Pour illustrer indiquons la mention un peu inattendue qui fut portée sur cette première carte d'état-major : « Route de Nîmes au Piémont ». Malgré le tracé de la route actuelle de la Rochailles, fréquentée aussi par des routiers transalpins locaux, ce franchissement routier reste difficile, en effet tous les ans des réflexions complexes sont liées aux instabilités géologiques.

Géographie

Meyronnes est un petit village situé dans le vallon de l'Ubayette, près de la vallée de l'Ubaye. Surplombant le village, à 1 800 mètres d'altitude se situe le hameau de Saint-Ours. D'autres hameaux ont existé : Fontvive et Certamussat, mais détruits par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale[4], ils n'ont pas été reconstruits.

En face du village de Meyronnes se trouve la forteresse de Roche-la-Croix, grand complexe bétonné de la ligne Maginot, construite dans les années 1930. Un autre fort datant de Napoléon III se trouve au-dessus de ce dernier. Il existe encore, sur la crête de la Duyère, comme aussi une série de blockhaus situés à plus de 2 500 m d'altitude.

La commune est traversée par le sentier de grande randonnée GR 5.

Relief

- Tête de Siguret (3032 m)

- Tête de Roffre

- Tête du Coin de l'Ours

- Cime de la Courbe (Rochers de St-Ours)

- Tête des Adreichouns (Rochers de St-Ours)

Hydrographie

Environnement

La commune compte 1 017 ha de bois et forêts, soit 25 % de sa superficie[1].

Risques naturels et technologiques

Aucune des 200 communes du département n'est en zone de risque sismique nul. Le canton de Barcelonnette auquel appartient Meyronnes est en zone 1b (sismicité faible) selon la classification déterministe de 1991, basée sur les séismes historiques[5], et en zone 4 (risque moyen) selon la classification probabiliste EC8 de 2011[6]. La commune de Meyronnes est également exposée à trois autres risques naturels[6] :

- feu de forêt,

- inondation (dans la vallée de l’Ubayette),

- mouvement de terrain.

La commune de Meyronnes est de plus exposée à un risque d’origine technologique, celui de transport de matières dangereuses par route[7]. La départementale 900 (ancienne route nationale 100) peut être empruntée par les transports routiers de marchandises dangereuses[8].

Aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPR) n’existe pour la commune[7] et le Dicrim n’existe pas non plus[9].

La commune a été l’objet de deux arrêtés de catastrophe naturelle : pour des inondations et des coulées de boue en 2008 et pour des mouvements de terrain en 2006[6]. Par ailleurs, en 1987, une chute de pierres sur un autocar cause la mort d’une adolescente[10]. Dans la liste qui suit, figurent les tremblements de terre fortement ressentis dans la commune. Ils dépassent une intensité macro-sismique ressentie de V sur l’échelle MSK (dormeurs réveillés, chutes d’objets). Les intensités indiquées sont celles ressenties dans la commune, l’intensité peut être plus forte à l’épicentre[11] :

- le séisme du , d’une intensité ressentie à Meyronnes de VI et dont l’épicentre était situé à Saint-Clément-sur-Durance[12],

- le séisme du , avec une intensité ressentie de V et un épicentre situé dans le Piémont italien[13],

- le séisme du , avec une intensité ressentie de V et Larche pour épicentre[14],

- le séisme du , avec une intensité ressentie de V et Barcelonnette pour épicentre[15],

- le séisme du , avec une intensité ressentie de V et un épicentre situé à Valdieri dans le Piémont italien[16],

- le séisme du , avec une intensité ressentie de VII et Saint-Paul-sur-Ubaye pour épicentre. C’est le dernier et le plus puissamment ressenti de tous les tremblements de terre de Meyronnes[17].

Histoire

Antiquité

Guy Barruol suggère que le peuple gaulois habitant dans la vallée de l’Ubaye s'appelât les Savincates[18].

Dans l’Antiquité tardive, Meyronnes fait partie de la vallis Moccensis[19], d’après le nom de la famille romaine des Moccii[20] : elle dépend, sur le plan religieux, de l’archevêché de Turin[21]. Le nom évolue ensuite en vallis Muscio (XIIe siècle), vallium Mucii (XIIIe), puis au XIVe, en Vallis Montii, c’est-à-dire le Val-des-Monts, district de la vallée de Barcelonnette qui a existé jusqu’au XVIIIe siècle[20].

Moyen Âge

En 571, c’est vraisemblablement sur le plateau de Gleysolles, que le patrice Mummole affronte et vainc les Saxons lors de la bataille de Mustiae-Calme, au lieu-dit les Eychalps[22]. L’année suivante, les Saxons envahissent de nouveau le sud-est de la Gaule, et passent encore par le col de Larche. Ils sont cette fois aussi battus par le même Mummole, lors de la bataille d'Estoublon[23].

Le nom de Meyronnes apparaît pour la première fois dans les chartes en 1200[4] (de Meyronnas[24]). Un péage y était perçu sur les voyageurs et commerçants qui passaient le col de Larche vers ou en provenance de l’Italie[25]. Elle appartient aux comtes de Provence jusqu’en 1388 puis passe aux comtes de Savoie jusqu’au traité d'Utrecht (1713)[24].

Rostaing Andrée de Mayronis (mort après 1343), habitant de Sisteron, fut coseigneur de Meyronnes, Tournoux, Gleisoles et probablement de Larche en 1328[26].

Périodes moderne et contemporaine

Le village est incendié à deux reprises en 1690 et 1693[4]. À la même époque, on relève des miracles (paralytiques guéris…) au hameau de Saint-Ours, et un pèlerinage se crée. Il attire des foules des vallées avoisinantes tous les , suscitant la construction d’une nouvelle chapelle Saint-Ours au Plan en 1773, élevée au rang d’église paroissiale en 1833[27].

Durant la Révolution, la commune compte une société patriotique, créée après la fin de 1792[28].

Comme de nombreuses communes du département, Meyronnes se dote d’écoles bien avant les lois Jules Ferry : en 1863, elle compte déjà trois écoles dispensant une instruction primaire aux garçons (à Meyronnes, Saint-Ours et Certamussat)[29]. Les filles ne sont pas concernées par ces mesures avant les lois Ferry : la loi Falloux (1851) n’impose une école de filles que pour les communes de plus de 800 habitants[30], et la première loi Duruy (1867) qui abaisse ce seuil à 500 habitants n’est pas suivie d’effets à Meyronnes[31].

La commune de Meyronnes est durement touchée par la Première Guerre mondiale. Une souscription publique est lancée afin de financer la construction du monument aux morts. Une autre souscription, de fin 1919 à 1921, a lieu dans toute la vallée de l'Ubaye et permet de financer un monument aux 509 morts de la vallée, érigé à Barcelonnette par Paul Landowski[32].

Le village est détruit par les combats de la fin de la Seconde Guerre mondiale[33], puis reconstruit. Certains hameaux cependant sont restés en ruines comme Fontvive (en montant à Saint-Ours) ou Certamussas (en amont vers Larche). Un compte-rendu des opérations éclaires de reconquête de l'Ubayette menées de 20 au 23 avril 1945, rédigé par le général Doyen, publié par la Sabença, est disponible gratuitement sur le site de la médiathèque « Colporteur en Ubaye ». Un document remarquablement illustré[34], accessible sur internet a été publié par les archives départementales en 2010 et retrace la période initiale jusqu'à 1940 en Ubaye.

Hameaux et écarts

Saint-Ours

Il y a eu 11 bistrots entre les deux guerres mondiales car c'est une période importante de construction et améliorations d'ouvrages militaires. La mine de charbon fut surtout utilisée pour produire de la chaux. Elle est située en montant au nord, deux cents mètres plus haut, et fut exploitée jusqu'à la réalisation des ouvrages Maginot. Elle connut son apogée de production entre 1941 et 1944 pour la réalisation du fort de Tournoux[35].

Certamussat

Le hameau a disparu au cours de la dernière guerre mondiale. Le cadastre actuel indiquant environ 25 parcelles bâties, ce hameau n'était donc pas si petit. Il semble que l'ensemble des héritiers, n'ait pas choisi après la guerre les offres de reconstruction, mais la part financière de compensation proposée. L'église ou chapelle devait avoir une titulature ! Le cadastre napoléonien de 1840 indique Saint-Jean en section D 3.

Les descendants du village s'y réunissent chaque . Une petite chapelle, une grande bergerie et le cimetière furent reconstruits ou restaurés, grâce à l'effort d'un groupe originaire de Certamussat (dont Antoine, l'ainé des fils Charpenel citation ci-dessous).

Une biographie d'un Certamussa « tinien » est accessible sur internet : Journal de la Guerre 1914-1918 d'un ubayen : Anselme Charpenel[36]. Dans celle-ci, il dit : Aux dires des anciens « Certamussat » est un mot latin qui signifie : « On a assez combattu ».

Il existe de ce village un grand tableau en bois, exécuté en pyrogravure, agrandissement d'une ancienne carte postale (un artiste du cours Mirabeau à Aix-en-Provence l'a gravé en un mois en 1938, sur commande d'Anselme Charpenel). Il en a été fait don au musée de la Vallée, à Barcelonnette. Un tableau à l'huile, offert à la Mairie de Meyronnes, en a été peint par Colette Bavoux.

La carte de Cassini, signale :

- une chapelle à la « Faucherie », entre Fontvive et Certamussat (rive gauche du riou du Pinet sur le plan d'étalement de confluence) ;

- un moulin dans le lit principal légèrement en amont.

Font-vive

L’abbé Albert en 1783[37] souligne qu’il y avait autrefois une église paroissiale sous le titre de Saint-Sébastien bâtie en 1420 (le linteau de la porte de la chapelle des pénitents de Meyronnes, provenant d'elle portait cette date gravée dans la pierre). L’abbé Féraud en parle un peu lui aussi. Le toponyme semble assez clair pour être interprété comme « hameau de la bonne source au grand débit ». La carte indique l'altitude 1 680 m. L'ensemble du hameau est ruiné, mais déserté antérieurement à la dernière guerre mondiale. La densité de chemins et de parcelles cadastrales fait penser à une intense vie agricole. Le cadastre semble indiquer quatorze bâtisses.

Les Gascons

La ferme des Gascons est la seule isolée des hameaux. On en distingue les ruines sur la photo, mais on voit surtout ses prés environnants. Elle est très grande (24/8 m/avec quatre niveaux et une altitude 1 820 m). Elle est surprenante car elle est aussi isolée que les habituelles meyres qui, elles, n'étaient pas des habitats permanents. Elle est assez accessible par une piste traversière de 1 600 m à partir de Saint-Ours (piste forestière de la forêt domaniale de la Rochaille). Elle fut habitée de manière permanente toute l'année jusque environ 1900 (elle aurait été construite en 1704 dit le panneau sur place). La famille propriétaire de ce coin de montagne bien abrité du vent et bien éclairé se nommait « Meyran »[38]. Il est possible que ce petit nid d'accumulation calorifique plein sud ait pu commencer les activités agricoles avant tous les autres favorisant la capacité d'autarcie. Le toponyme actuel des lieux, porté sur la carte d'état-major récente, est une invention de topographe « Grange des Gascons ». Elle vient du fait que le chemin dit des granges passait à deux pas et se prolongeait probablement dans la combe du loup franchissant plus de 1000m de dénivelé en partant de la gorge de l'Ubayette.

Rituels et Religion

Rituel spéciale pour les enfants non-baptisés avant leur décès, exemple mort-nés

Dès la fin du Moyen Âge, la pratique du « répit » est très répandue. C'est un recours par la prière aux saints pour obtenir, par miracle, une résurrection momentanée rendant alors possible le baptême. Ce rituel amorce un déclin au XVIIe siècle. À la Révolution (1789), sur toute la Provence, il n'y a plus qu'à Meyronnes qu'il se pratique[39]. En effet, le droit-canon ne permettait pas que les enfants non-baptisés soient ensevelis dans le cimetière paroissial. L'aboutissement favorable du rituel évitait donc que le corps de l'enfant mort-né soit enterré seul, à l'écart de la communauté. On peut facilement imaginer les douleurs et désarrois des parents qui les poussaient à tout tenter. Ils se rendaient donc à Meyronnes, venant parfois de très loin pour ce « miracle ».

Saint-Ours

L'hagiotoponyme Saint-Ours est assez courant en France, c'est le Saint Patron du Val d'Aoste. Les habitants de Saint-Ours dans l’année 1400 se plaignent de ne pas posséder de reliques du saint vénéré à Aoste et obtienne gain de cause bien plus tard.

Ubayette, terre de pèlerinage

- Pèlerinage du de Saint-Ours :

- Pèlerinage antique renommé : l'abbé Albert 1786[40] : « il s’y rend une infinité de peuples le 17 juin jour de la fête de ce S. Les Piémontais y accourent du Val Maira, de Val-Stura et de Val S. Pierre. Les François sont aussi nombreux, on y voit une foule de personnes (vallée de Barcelonnette, Embrunois et Gapençois). Ce qui attire un si grand peuple, sont les miracles que l’on dit avoir été opérés ». Il en cite quelques-uns relevés en 1675 par l’autorité de l’archevêque d’Embrun, dont trois paralytiques guéris miraculeusement ainsi qu’un jeune garçon.

- XIXe et XXe siècles : le pèlerinage change lentement de nature, une prière valéianne (patois), et piémontaise illustre le sujet contextuel, la supplique traduite dit « St Ours donnes-nous un époux ; nègre peu m'importe pourvu qu'il soit mâle ». En effet les exodes d'émigrations masculines sont nets. En Piémont, la pauvreté donne une émigration souvent estivale. Dans toute l'Ubaye par contre, l'espoir de la fortune pousse au déracinement mexicain, mais sur un plus long terme. Sur ces deux territoires frères (vallées occitanes), ses mouvements sont de causes différentes. Il y avait des déséquilibres de population hommes-femmes nets ; les femmes restaient seules sur le domaine. Les deux guerres mondiales provoquèrent dans ce domaine un véritable cercle vicieux pour notre territoire. Réagissant au nombre grandissant de domaines agricoles devenant par alliance « piémontais », les familles, bien plus qu'ailleurs, organisent des mariages arrangés qui conduisent souvent à des demandes d'autorisations spéciales de nouer des alliances consanguines.

- Un pèlerinage marial proche sur un thème frère, a lieu à Larche () depuis 1995, rassemblant des mères et parents ayant perdu un enfant ou craignant pour les leurs. C'est un groupe d'Italiennes de Milan qui ont vécu les premières cette « expérience »[41] reprenant une tradition ancienne de vénération et demande de protection-intercession de la Vierge de miséricorde dite aussi « Vierge au manteau » qui existe depuis plus d'un millénaire en d'autres lieux.

La chapelle et l'église de Saint-Ours

La première chapelle se trouvait au nord du hameau de Saint-Ours et on l’a changée de place et rebâtie en 1773. Elle est actuellement dans le hameau qu’on appelle « Plan de S. Ours » (abbé Jean-Joseph-Maxime Féraud). Il dit qu’elle a été érigée en église paroissiale en 1833 et qu’enfin on reconstruisit une nouvelle chapelle sur l’emplacement de l’ancienne à partir de 1860[42]. Les deux chapelles sont toujours en état[43]. Le Plan Saint-Ours est situé à 800 mètres plus haut au nord-est de Meyronnes, et la chapelle à 300 mètres plus haut au nord du Plan Saint-Ours (1 794 m d’altitude).

Les anciens moulins

Albert Manuel et JR Fortoul dans leur enquête sur la meunerie en Ubaye 1989[44] disent qu'il y eut un moulin sans autre précisions. À ce propos, on peut dire qu'une grande tradition d'exploitation des forces hydrauliques existait là car la carte de Cassini, même si elle demande vérification, indique quatre moulins sur un riou d'adroit qui semble le torrent de Bouchier et de la Combe. Comme aussi le document précité cite quatre activités, sans parler de Certamussa.

Toponymie

Meyronnes

Le nom apparaît pour la première fois dans les textes vers 1200 : Castri de Meyronnas. L’abbé Albert rapporte que le premier habitat se trouvait au hameau des Gleisolles ; les habitants s’installèrent progressivement à Meyrolles (orthographié avec cette terminaison différente)[45]. La carte de Cassini d'environ 1750, l'a orthographié Meironnes.

Le toponyme est interprété de différentes manières :

- Plusieurs toponymistes de niveau national disent qu'il est issu du nom de la déesse mère des sources, Matrona, un culte lui étant rendu à proximité de l’importante source, affluent de l’Ubaye[46] - [47] - [48].

- Une interprétation populaire revient très récurrente. Les anciens n'ont aucun doute, et d'ailleurs les usages de mots très homophoniques ont des sens très liés. Les anciens le lient surtout au nom local des « cabanes d'estive » : « les meyres ». Par exemple, des deux côtés de la crête (Tête de l'Homme, col de Mirandol), on retrouve à la fois l'hydronyme « Bouchiers », prononcé (boucher), comme aussi la racine « Meyr- » dans les « Meyres de Bouchiers » (1 950 m) placées sur le « plateau de Bouchier ».

- Dans Vocabulaires et toponymie de montagne, Robert Luft nous dit Meira, maïris, Meire, Meyres signifient « logement d'été », du provençal meira signifiant « changer de lieu, déménager », lui-même dérivé du latin migrare (a donné, migrer, émigrer, etc.).

- François Arnaud et G. Morin, dans Le langage de la vallée de Barcelonnette, disent :

- page 160, « Meirar » déménager pour aller aux Meyres ;

- page 93, « Meire » adjectif mûr ; Mèire verbe moissonner ; « Meiras » nom des cabanes qu'on habite et occupe pendant le temps des récoltes (remarquer la terminaison, suffixe « as » est un augmentatif) ;

- Les gens de Vars et du Queyras désignent les très jeunes adultes « meyre » ;

Toutes ces assertions semblent liées à ces notions de départ long pour une estive. Les familles « Meyran » de liens de parentés éloignés sur la vallée sont assez nombreuses. Comme à Meyronnes certains sont même issus de père et de mère s'appelant chacun Meyran. Ce patronyme pourrait-être un patronyme lié à quelqu'un qui fait métier de s'installer en estive pour la récolte et l'élevage.

Bouchiers

Les anciens insistent toujours pour que soit respectée la prononciation « Boucher ». Preuve de l'importance du toponyme, il a irradié dans une série de toponymes composés sur les deux versants. Très surprenant, les deux hydronymes des versants opposés portent le même nom, "Torrent-de-Bouchiers". Ces deux torrents dessinent un axe aligné au franchissement Vars-Larche. Versant nord, le choix du terme « Plateau » associé dans le toponyme "Plateau-de-Bouchiers" est surprenant mais s'explique, la pente du lieu est très raide (environ 25 %), mais voilà, il est sur ce même axe stratégique.

- Certains habitants de génération en génération parlent de lieu de combat ancien très violent (boucherie). Cette hypothèse est plausible, car le lieu est stratégique pour le verrouillage de l'enchainement aligné des cols Vars et Larche. L'exemple du combat, échec mortel, de , est bien connu.

- Mais ce toponyme pourrait aussi être lié à la notion de « Bouche » au sens de passage qui est très courant. Dans Noms de lieux en Provence-Alpes, Jean Ferdinand Petrucci[49] dit Bouc, Buccum, Bouche, Boucious se traduit Col, Passage, (Bouc Bel Air), embouchure Port de Bouc, la confluence de la Maine avec la Loire (aval d'Angers) s'appelle Bouchemaine, mauvais passages dans « Marabouches », le petit passage dans les toponymes courant « Bouchet » ou « Le-Bouchet ». Mais aussi, bien plus proche, à la même altitude 2 626 m, le col-du-Bouchet (toponyme de type pléonastique). Il est le passage direct aligné entre Durance-Turin par la vallée du Guil (petite alternative au col Lacroix 2 298 m plus pertinent). Là identiquement, il a essaimé tout autour du passage des composés, (un hydronyme, affluent principal du Guil qui conflue à Abriès).

Dans notre cas, le toponyme Bouchiers au pluriel indiquerait des passages alternatifs, contournant les difficultés des gorges (Reysolles, Gleizolles, Rochailles) comme aussi des changements de rives délicats de l'Ubaye et Ubayette torrentielles exposées aux crues. Comment alors expliquer la terminaison par un son « é » ? Elle est probablement une altération du son « è » orthographié « et » minorant le sens (comme dans maisonnette). Voilà une altération assez courante quand la population perd, pour une bonne raison, le sens, la signification originelle, l'étymologie. En effet ce passage perd complètement son importance dès les gros travaux de fortifications du XVIIIe siècle qui ont nécessité des voies carrossables quand bien même passaient-elles dans des terrains difficiles.

Mirandole

Le toponyme du col a un sens très simple, avec une racine qui vient du verbe « mirer » (le verbe « admirer » a cette même racine) dans le sens d'observer avec précision. Le suffixe dol vient assez surement du chiffre « deux », dont l'interprétation est fort simple car l'observation dans les deux directions opposées laisse percevoir l'enchainement stratégique, sur le même axe, des cols éloignés de Vars et Larche.

Certamussa

Plusieurs étymologies ont été retenues au cours du temps. Par exemple :

- celle qui est noté sur la chapelle (elle est récente, érigée mémorial de cette paroisse et du village ancien). Le panneau indique : « L'essart de Mussat » ; du nom de la famille, au Moyen Âge qui aurait défriché ce quartier à fortes pentes ?

- dans la biographie d'Anselme Charpenel (1892-1980) : « Aux dires des anciens « Certamussat » est un mot latin » signifiant « On a assez combattu »[50].

Économie

Aperçu général

En 2009, la population active s’élevait à 37 personnes, dont trois chômeurs[51]. Ces travailleurs sont majoritairement salariés (26 sur 35)[52] et travaillent majoritairement hors de la commune (21 actifs sur 35)[52]. Le principal secteur employeur est le secteur tertiaire.

La mine de charbon de Saint-Ours est aujourd’hui fermée, et l’économie de la commune repose surtout sur le tourisme : auberge de jeunesse, colonies de vacances.

Agriculture

Fin 2010, le secteur primaire (agriculture, sylviculture, pêche) comptait sept établissements actifs au sens de l’Insee (exploitants non-professionnels inclus) et aucun emploi salarié[53]. Le nombre d’exploitations professionnelles, selon l’enquête Agreste du ministère de l’Agriculture, est très faible et couvert par le secret statistique depuis le début des années 2000[54]. Il n’y avait aucun exploitant professionnel en 1988[55].

Industrie

Fin 2010, le secteur secondaire (industrie et construction) comptait deux établissements, n’employant aucun salarié[53].

L’usine hydroélectrique de la Montagnette utilise les eaux du torrent l’Ubayette. La turbine a une puissance de 1,8 mégawatt[56].

Activités de service

Fin 2010, le secteur tertiaire (commerces, services) comptait deux établissements (sans emploi salarié), auxquels s’ajoutent les deux établissements du secteur administratif (regroupé avec le secteur sanitaire et social et l’enseignement), salariant 17 personnes[53].

D'après l’Observatoire départemental du tourisme, la fonction touristique est très importante pour la commune, avec plus de cinq touristes accueillis par habitant[57]. Plusieurs structures d’hébergement à finalité touristique existent dans la commune :

- plusieurs meublés, dont certains labellisés[58] et d’autres non[59] ;

- et un hébergement collectif[60].

Les résidences secondaires apportent un complément à la capacité d’accueil[61] : au nombre de 28, elles représentent près de la moitié des logements. Parmi les résidences secondaires, 15 possèdent plus d’un logement[62] - [63].

Politique et administration

Démographie

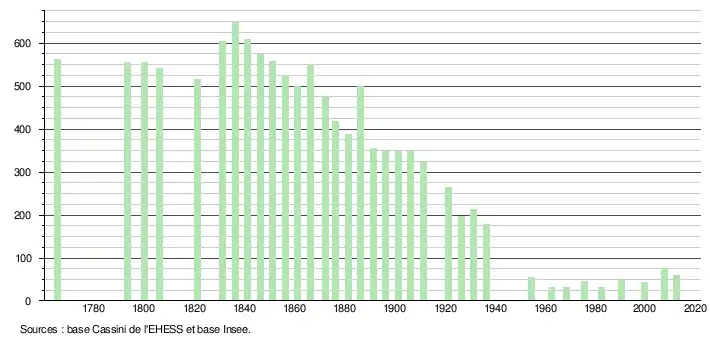

En 2014, Meyronnes comptait 56 habitants. À partir du XXIe siècle, les recensements réels des communes de moins de 10 000 habitants ont lieu tous les cinq ans (2007, 2012, 2017, etc. pour Meyronnes). Depuis 2004, les autres chiffres sont des estimations.

En 1946, Meyronnes est recensée avec Barcelonnette.

L’histoire démographique de Meyronnes, après la grande saignée du XIVe siècle et la lente croissance allant de la fin du XVe siècle aux années 1830, est marquée par une période d’« étale » où la population reste assez stable à un niveau élevé. Cette période dure de 1811 à 1841. L’exode rural provoque un mouvement de diminution de longue durée. En 1911, la commune enregistre la perte de la moitié de sa population de 1836[70], et le mouvement de perte dure jusqu’aux années 1980. Depuis, la population de Meyronnes a doublé mais reste environ un neuvième de celle de 1836.

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

La ligne Maginot alpine compte plusieurs ouvrages dans la commune : ouvrage de Roche-la-Croix, ouvrages de Saint-Ours Haut et Saint-Ours Bas et une route stratégique.

- Ouvrage de Saint-Ours Haut

Entrée de l’ouvrage de Saint-Ours Haut.

Entrée de l’ouvrage de Saint-Ours Haut. Intérieur.

Intérieur. Casernement.

Casernement.

L’église paroissiale est sous la titulature de saint Donat martyr (XIXe siècle)[27], célébré le 7 août[71].

La chapelle de Certamussat est sous le titre de Saint-Jean-Baptiste et date de 1857[27] (ancienne paroisse indépendante).

Au hameau de Saint-Ours, l’église et la chapelle au nord sont placées sous le vocable de Saint-Ours et sont toutes les deux reconstruites après la dernière guerre. À l'origine, il y avait une très grande ferveur et pèlerinage régionale [72].

Sur la maison Cogordan se trouve un cadran solaire daté de 1718[73].

Personnalités liées à la commune

- François de Meyronnes (environ 1288-1328), philosophe et théologien. Frère mineur, il vient très jeune à la Sorbonne. Le futur Clément VI (42-52) à une divergence doctrinale et théologique avec lui pendant ses études sur place en 1320. Les spécialistes disent qu'il connaissait personnellement le souverain Robert d'Anjou. Le pape Jean XII 1323 lui attribue une licence théologique. Il le sollicite pour préparer une bulle à Avignon, publiée le 19 nov. 1324. Avec un autre frère, il est mandaté pour en Gascogne rétablir la paix entre Charles le Bel et Édouard III roi d'Angleterre. Plus de neuf études ont été faites sur lui[74].

- Honoré Bovis (1748-1824), député au Conseil des Cinq-Cents, né à Meyronnes.

Notes et références

- Roger Brunet, « Canton de Barcelonnette », Le Trésor des régions, consultée le 9 juin 2013

- François Arnaud et Gabriel Maurin, Le langage de la vallée de Barcelonnette, Paris, Champion,

- Fortoul, Jean-Rémy., Martel, Claude, 1938- ... et Impr. Louis-Jean), Ubaye, la mémoire de mon pays : les gens, les bêtes, les choses, le temps, Barcelonnette/Mane, Sabença de la Valeia, , 247 p. (ISBN 2-908103-17-6, 978-2-908103-17-5 et 2-906162-28-0, OCLC 465559324, lire en ligne)

- Michel de La Torre, Alpes-de-Haute-Provence : le guide complet des 200 communes, Paris, Deslogis-Lacoste, coll. « Villes et villages de France », , 72 (non-paginé), Relié (ISBN 2-7399-5004-7).

- Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, Dossier départemental sur les risques majeurs dans les Alpes-de-Haute-Provence (DDRM), 2008, p. 39

- Ministère de l’Écologie, du développement durable, des transports et du logement, Notice communale sur la base de données Gaspar, mise à jour le 27 mai 2011, consultée le 3 août 2012

- Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, DDRM, op. cit., p. 96

- Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, DDRM, op. cit., p. 80

- Formulaire de recherche, base Dicrim, consultée le 3 août 2011

- Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, DDRM, op. cit., p. 32

- BRGM, « Épicentres de séismes lointains (supérieurs à 40 km) ressentis à Meyronnes », Sisfrance, mis à jour le 1er janvier 2010, consulté le 3 août 2012

- BRGM, « fiche 50043 », Sisfrance, consultée le 3 août 2012

- BRGM, « fiche 1130104 », Sisfrance, consultée le 3 août 2012

- BRGM, « fiche 40090 », Sisfrance, consultée le 3 août 2012

- BRGM, « fiche 40091 », Sisfrance, consultée le 3 août 2012

- BRGM, « fiche 1130082 », Sisfrance, consultée le 3 août 2012

- BRGM, « fiche 40109 », Sisfrance, consultée le 3 août 2012

- Guy Barruol, « Rigomagus et la vallée de Barcelonnette », Provence historique, 1964, tome 14, Actes du 1er congrès historique Provence-Ligurie, Vintimille- Bordighera, 2-5 octobre 1964, p. 58.

- Guy Barruol, op. cit., p. 47.

- Guy Barruol, op. cit., p. 49.

- Guy Barruol, p. 48.

- Guy Barruol, op. cit., p. 50.

- Guy Barruol, op. cit., p. 51.

- Sous la direction d'Édouard Baratier, Georges Duby et Ernest Hildesheimer, Atlas historique. Provence, Comtat Venaissin, principauté d’Orange, comté de Nice, principauté de Monaco, Paris, Librairie Armand Colin, (BNF 35450017), p. 183.

- Lucien Stouff, « Ports, routes et foires du XIIIe au XVe siècle », carte 12 et commentaire in Baratier, Duby & Hildesheimer, op. cit.

- Marie-Zéphirin Isnard, État documentaire et féodal de la Haute-Provence : nomenclature de toutes les seigneuries de cette région et de leurs possesseurs depuis le XIIe siècle jusqu'à l'abolition de la féodalité ; état sommaire des documents d'archive communales antérieures à 1790 ; bibliographie et armoiries, Digne, Vial, , p. 199.

- Daniel Thiery, « Meyronnes », Aux origines des églises et chapelles rurales des Alpes-de-Haute-Provence, publié le 22 décembre 2011, mis à jour le 5 décembre 2011, consulté le 3 août 2012

- Patrice Alphand, « Les Sociétés populaires », La Révolution dans les Basses-Alpes, Annales de Haute-Provence, bulletin de la société scientifique et littéraire des Alpes-de-Haute-Provence (108e année), no 307, 1er trimestre 1989, p. 296-298.

- Jean-Christophe Labadie (directeur), Les Maisons d’école, Digne-les-Bains, Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence, 2013, (ISBN 978-2-86-004-015-0), p. 9.

- Labadie, op. cit., p. 16.

- Labadie, op. cit., p. 18.

- Sylvie Arnaud, « Dix-neuf monuments aux morts pour les Poilus Ubayens », La Provence, , p. 11.

- M. Villard, « La guerre de 1939-1945, la Résistance et le débarquement en Provence », carte 195 et commentaire in Baratier, Duby & Hildesheimer, op. cit.

- Document remarquablement illustré sur la bataille des Alpes [PDF], sur le site des archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence.

- Panneaux touristiques sur place dans le hameau.

- Journal de la Guerre 1914-1918 d'un ubayen : Anselme Charpenel (consulté le 22 février 2019).

- Histoire géographique, naturelle, ecclésiastique et civile du diocèse d'Embrun, 2 vol., (V.I, p. 230).

- Panneau d'information localement au Gascon, ONF.

- Jacques Gélis, Les enfants des limbes. Mort-nés et parents dans l’Europe chrétienne, S.l. Paris, Audibert, , 396 p.

- Histoire géographique,naturelle, ecclésiastique et civile du diocèse d'Embrun- Briançon, s.n. 1783-1786.

- « Diocèse de Digne - Église catholique des Alpes-de-Haute-Provence », sur catho04.fr (consulté le ).

- Souvenirs religieux, p. 334-336.

- Sanctuaires, pèlerinages et romérages au diocèse de Digne, APRHP, 2009, p. 183-188.

- Sabença

- Abbé Albert, Histoire géographique, naturelle, ecclésiastique et civile du diocèse d'Embrun, t. I, , p. 230-231.

- Charles Rostaing, Essai sur la toponymie de la Provence (depuis les origines jusqu’aux invasions barbares), Marseille, Laffite Reprints, (1re éd. 1950), p. 332.

- Ernest Nègre, Toponymie générale de la France : étymologie de 35 000 noms de lieux, vol. 1 : Formations préceltiques, celtiques, romanes, Genève, Librairie Droz, coll. « Publications romanes et françaises » (no 193), , 1869 p. (ISBN 978-2-600-02884-4, lire en ligne), n° 2182..

- Bénédicte et Jean-Jacques Fénié, Toponymie provençale, Éditions Sud-Ouest, coll. « Sud Ouest Université », , 128 p. (ISBN 978-2-87901-442-5), p. 42.

- Docteur en Histoire des Techniques de l’EHESS, 2004

- « Certamussat », sur Journal de la Guerre 14-18 d'un ubayen : Anselme CHARPENEL (consulté le ).

- Insee, Dossier local - Commune : Meyronnes, p. 5 (mis à jour le 28 juin 2012)

- Insee, Dossier local, p. 7

- Insee, Dossier local, p. 15

- Ministère de l'Agriculture, « Orientation technico-économique de l’exploitation », Recensements agricoles 2010 et 2000. (lien : attention, le fichier fait 4,4 Mio)

- Insee, « Exploitations agricoles en 1988 et 2000 », Insee, 2012 (fichier de 24,6 Mio)

- Mathieu Ruillet, Éric Ruchet, Étude du potentiel régional pour le développement de la petite hydroélectricite, Groupe énergies renouvelables, environnement et solidarité (GERES), 5 décembre 2005, p. 60

- Observatoire départemental du tourisme, Atlas de l'hébergement touristique, décembre 2008, p. 6

- Atlas de l'hébergement..., op. cit., p. 32

- Atlas de l'hébergement..., op. cit., p. 36

- Atlas de l'hébergement..., op. cit., p. 30

- Atlas de l'hébergement..., op. cit., p. 44

- Insee, Dossier local, op. cit., p. 16

- Insee, « Hébergements touristiques des communes, 2008, 2009 et 2012 », Insee, 2012 (fichier de 20,8 Mio)

- S. A., « Jean Jacques brigue un 7e mandat de premier magistrat », La Provence, 4 mars 2014, p. 11.

- Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, De Jausiers à Montfort (liste 4), consulté le 8 mars 2013

- Jean Jacques est l’un des 500 élus qui ont parrainé la candidature de Jacques Chirac (RPR) à l’élection présidentielle de 1981, cf Conseil constitutionnel, liste des élus ayant présenté les candidats à l’élection du Président de la République, Journal officiel de la République française du 15 avril 1981, page 1067, disponible en ligne, consulté le 29 juillet 2010

- Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, « Liste des maires », 2014, consultée le 20 octobre 2014.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 20062007 2008 2009 2010 201120122013 .

- Christiane Vidal, « [Chronologie et rythmes du dépeuplement dans le département des Alpes-de-Haute-Provence depuis le début du XIXe siècle.] », Provence historique, t. 21, no 85, , p. 287.

- BAILLET (Adrien) Les vies des Saints (1739), t. 5 jull-15aou, p. 127-128.

- pages 57 à 60, Ubayette, Sabenca, 2003 (ISBN 2-908103-35-4).

- Raymond Collier, La Haute-Provence monumentale et artistique, Digne, Imprimerie Louis Jean, , 559 p., p 448

- 1992, Sabença, Barcelonette, page 24, "L'Ubayette"

Voir aussi

Bibliographie

- Raymond Collier, La Haute-Provence monumentale et artistique, Digne, Imprimerie Louis Jean, , 559 p.

- Sous la direction d'Édouard Baratier, Georges Duby et Ernest Hildesheimer, Atlas historique. Provence, Comtat Venaissin, principauté d’Orange, comté de Nice, principauté de Monaco, Paris, Librairie Armand Colin, (BNF 35450017)

- Xavier Balp (1935), Ubaye-Ubayette Meyronnes-Larche, auto-édition, , 354p. (ISBN 978-2-9549806-0-7)

Articles connexes

- Cinéma : en 2007, L'Arche de Babel un téléfilm historique réalisé par Philippe Carrese, diffusé en 2010 fut tourné avec entre autres : Patrick Bosso (Adjudant Leccia), Arthur Jugnot (Paul Di Stefano), Damien Jouillerot (Albert Heller), Olivier Sitruk (Jacob). . Trois chasseurs alpins français en guerre, trois communistes italiens en fuite, deux rabbins polonais et trois Luxembourgeois perdus dans les tourmentes de la débâcle doivent cohabiter dans un fort d’altitude à la frontière franco-italienne.

- Liste des anciennes communes des Alpes-de-Haute-Provence

- Liste des communes des Alpes-de-Haute-Provence

- Vallée de l'Ubaye

- Tête de l'Homme

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative aux organisations :