Ouvrage de Saint-Ours Haut

L'ouvrage de Saint-Ours Haut, ou du haut de Saint-Ours, est une fortification faisant partie de la ligne Maginot, située sur la commune de Val d'Oronaye, dans le département des Alpes-de-Haute-Provence.

| Ouvrage de Saint-Ours Haut | |

L'entrée de l'ouvrage. | |

| Type d'ouvrage | Gros ouvrage d'artillerie |

|---|---|

| Secteur └─ sous-secteur |

secteur fortifié du Dauphiné └─ sous-secteur Ubaye-Ubayette, quartier Meyronnes |

| Numéro d'ouvrage | O 1206 |

| Année de construction | 1931-1936 |

| Régiment | 83e BAF et 162e RAP |

| Nombre de blocs | 5 |

| Type d'entrée(s) | Entrée mixte |

| Effectifs | 233 hommes et 11 officiers (commandant l'ouvrage : lieutenant de Loye puis capitaine de Courcel le 18 janvier 1940) |

| Coordonnées | 44° 28′ 37,43″ nord, 6° 48′ 59,82″ est |

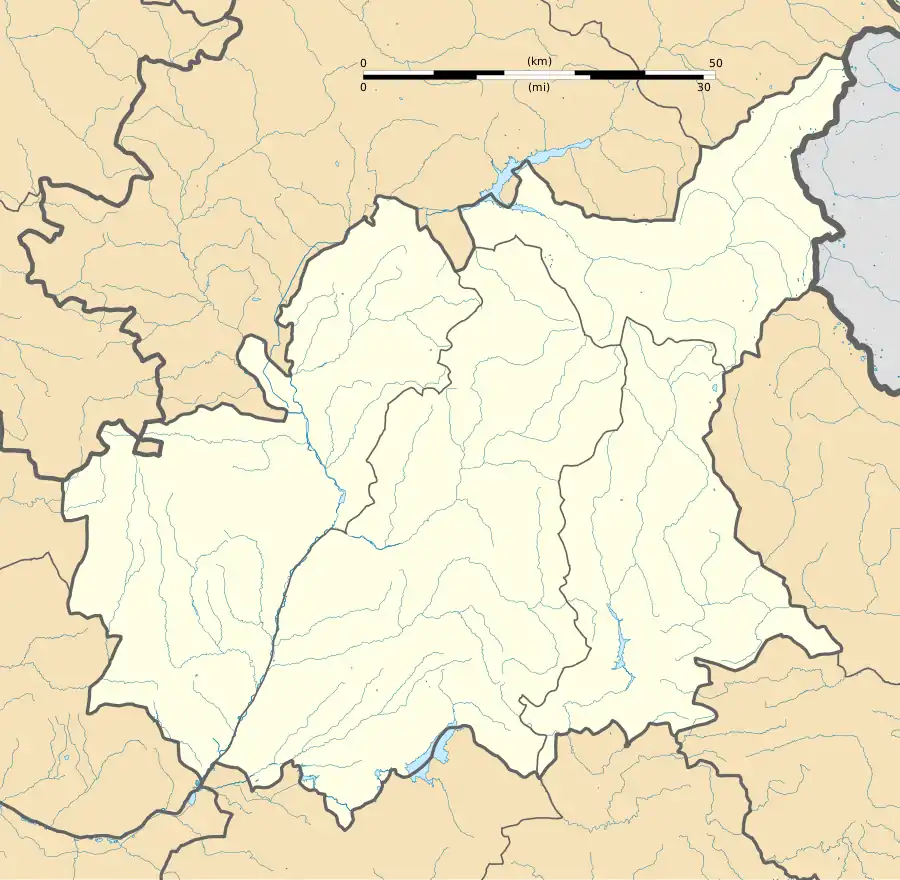

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Alpes-de-Haute-Provence

| |

Il s'agit d'un gros ouvrage d'artillerie (GO), dont les tirs, croisés avec ceux de l'ouvrage de Roche-la-Croix sur l'autre versant, devaient interdire le débouché du col de Larche par la vallée de l'Ubayette.

Description

L'ouvrage est construit sur l'adret de la vallée de l'Ubayette, à environ 1 850 mètres d'altitude (le fond de vallée est à 1 450 m), à l'est du hameau de Saint-Ours, sous les rochers de Saint-Ours (la crête atteint les 3 000 m d'altitude). La route menant à la batterie de Viraysse (une batterie installée en 1885-1886 à 2 742 mètres d'altitude sur la Tête de Viraysse) passe juste en contrebas de l'ouvrage avant de grimper par le ravin de Pinet.

Position sur la ligne

Dans les Alpes, les fortifications françaises barrent les différents axes permettant de franchir la frontière franco-italienne et d'entrer en France. Ces défenses contrôlent les principales vallées, formant le plus souvent deux lignes successives : d'abord la ligne des avant-postes, ensuite la « ligne principale de défense ». Cette dernière s'appuie sur de gros ouvrages bétonnés.

Dans le cas de la vallée de l'Ubayette, le barrage (appelé le « barrage de Larche ») se situe à hauteur de Meyronnes (c'est le « quartier Meyronnes », une subdivision du secteur fortifié du Dauphiné), composée de trois ouvrages : le gros ouvrage de Roche-la-Croix sur l'ubac, le petit ouvrage de Saint-Ours Bas en fond de vallée, et le gros ouvrage de Saint-Ours Haut sur l'adret, les deux ouvrages d'artillerie installés sur les versants croisant leurs feux pour se soutenir mutuellement. L'ensemble est précédé en amont par l'avant-poste de Larche soutenu par les vieilles batteries de Viraysse et de Mallemort, et renforcé légèrement en aval par trois abris (de l'Ancien-Camp, de Fontvive Nord-Ouest et de Saint-Ours Nord-Est).

Souterrains

Comme tous les autres ouvrages de la ligne Maginot, celui de Saint-Ours Haut est conçu pour résister à un bombardement d'obus de gros calibre. Les organes de soutien sont donc aménagés en souterrain, creusés sous plusieurs mètres de roche, tandis que les organes de combat, dispersés en surface sous forme de blocs, sont protégés par d'épais cuirassements en acier et des couches de béton armé.

Une galerie principale relie l'entrée aux différents organes de soutien et aux blocs de combat. Cette galerie est équipée d'une voie ferrée étroite de 60 cm où roulent des wagonnets poussés à bras (les caisses d'obus font de 80 à 105 kg). En souterrain sont aménagés une usine, une caserne, un système de ventilation, de chauffage, une cuisine, un poste de secours, un poste de commandement, et des stocks de gazole (quatre citernes de 7 020 litres), d'eau, de nourriture et de munitions. Ces stocks doivent permettre de tenir quelques mois sans ravitaillement : pour les munitions, c'était 1 500 obus de 75 mm, 4 000 de 81 mm, 630 de 50 mm (sur 8 000 prévus), 338 000 cartouches de 7,5 mm, 1 500 grenades (modèle F 1) et 500 obus de 25 mm (il y avait un projet d'installation d'une arme mixte sous casemate)[1].

Une usine assure la production d'électricité en cas de coupure de l'approvisionnement par ligne aérienne. Cette usine est équipée de trois groupes électrogènes : un seul devait suffire pour l'éclairage et la ventilation, deux en cas d'alerte au gaz (il faut plus de puissance pour faire passer l'air dans les filtres), le troisième restant en réserve par sécurité. Chaque groupe électrogène était composé à l'origine d'un moteur Diesel CLM 308 trois cylindres, de 75 chevaux (remplacés après guerre par deux moteurs Renault quatre cylindres, fonctionnant en quatre temps, de 77 ch), couplé à un alternateur. Un groupe auxiliaire CLM 1 PJ 65 de 8 chevaux[2] sert au lancement pneumatique des gros diesels.

Les sanitaires.

Les sanitaires. Les lavabos de l'ouvrage.

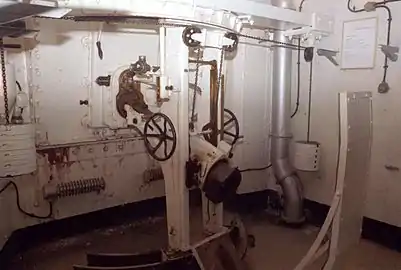

Les lavabos de l'ouvrage. Bloc 1 : motorisation du plan incliné descendant de l'ouvrage.

Bloc 1 : motorisation du plan incliné descendant de l'ouvrage..jpg.webp) Filtration (aéro-refroidisseur en bas à droite).

Filtration (aéro-refroidisseur en bas à droite). Créneaux de défense intérieure en bas du plan incliné.

Créneaux de défense intérieure en bas du plan incliné. Le plan incliné de l'ouvrage de Saint-Ours Haut.

Le plan incliné de l'ouvrage de Saint-Ours Haut..jpg.webp) Le plan incliné de l'ouvrage.

Le plan incliné de l'ouvrage. Bloc 2. Motorisation du monte-charge SIMPLEX

Bloc 2. Motorisation du monte-charge SIMPLEX Chambrée pour la troupe.

Chambrée pour la troupe. La cuisine de l'ouvrage.

La cuisine de l'ouvrage. Une des chambrées de la caserne, en 2005.

Une des chambrées de la caserne, en 2005. Peinture murale.

Peinture murale.

La hall de déchargement. Au fond, la cellule HT. Devant, deux moteurs SMIM récupérés dans les abris de Fontvive et de Saint-Ours.

La hall de déchargement. Au fond, la cellule HT. Devant, deux moteurs SMIM récupérés dans les abris de Fontvive et de Saint-Ours. À droite, la chaudière de chauffage d'appoint, localisée entre la cuisine et le blockhaus de bas de plan incliné.

À droite, la chaudière de chauffage d'appoint, localisée entre la cuisine et le blockhaus de bas de plan incliné. Groupe auxiliaire CLM 1PJ65 assurant l'éclairage de secours de l'usine et le gonflage des bouteilles d'air pour le lancement des groupes électrogènes.

Groupe auxiliaire CLM 1PJ65 assurant l'éclairage de secours de l'usine et le gonflage des bouteilles d'air pour le lancement des groupes électrogènes. L'usine électrique de l'ouvrage avec ses deux groupes électrogènes à moteurs Renault de 77 CV.

L'usine électrique de l'ouvrage avec ses deux groupes électrogènes à moteurs Renault de 77 CV.

Blocs

En surface, les cinq blocs sont dispersés pour réduire leur vulnérabilité aux bombardements. Chaque bloc de combat dispose d'une certaine autonomie, avec ses propres magasins à munitions (le M 3 près des armes, le M 2 juste avant l'accès au bloc), sa salle de repos, son PC, ainsi que son système de ventilation. Étant donné que les positions de mise en batterie pour de l'artillerie lourde sont rares en montagne, le niveau de protection est moins important que dans le Nord-Est (les ouvrages construits en Alsace, en Lorraine et dans le Nord). Dans le Sud-Est (les Alpes), les dalles des blocs font 2,5 mètres d'épaisseur (théoriquement à l'épreuve de deux coups d'obus de 305 mm), les murs exposés 2,75 m, les autres murs, les radiers et les planchers un mètre. L'intérieur des dalles et murs exposés est en plus recouvert de cinq mm de tôle pour protéger le personnel de la formation de ménisque (projection de béton à l'intérieur, aussi dangereux qu'un obus).

Le bloc 1 est l'entrée mixte (une entrée mixte est une entrée typique du sud de la ligne Maginot, à cause du relief des Alpes il n’était pas possible de faire une entrée pour les munitions et celle des hommes séparées donc on décida de fusionner les deux dans le même bloc). Le bloc était défendu par un créneau pour jumelage de mitrailleuses, un créneau pour fusil mitrailleur (FM), sur la dalle de ciel (la dalle de ciel est le toit du bloc), une cloche GFM (pour guetteur et fusil mitrailleur) et une cloche LG (lance-grenades). En plus d'une porte grillée pour le personnel donnant sur un couloir coudé et une porte blindée étanche, une camionnette pouvait entrer grâce à un pont-levis enjambant le fossé diamant. Ce pont-levis donnait accès à un hall de déchargement, lui-même défendu par un créneau pour FM et par une autre porte blindée étanche. La galerie reliant l'entrée au reste de l'ouvrage est en plan incliné, avec une inclinaison de 70 % en descente : un chariot tracté par câble par un moteur électrique permettait le transport du ravitaillement.

Le bloc 2 est une casemate d’artillerie. Le bloc est un bloc barrage, c'est-à-dire censé barrer la vallée de l'Ubayette par un tir en flanquement (croisant ses tirs avec le bloc 5 de l'ouvrage de Roche-la-Croix, à seulement 1 600 m sur l'autre versant de la vallée). L'armement du bloc était un mortier de 75 mm modèle 1931 (portée de 5 900 mètres), un mortier de 81 mm modèle 1932 (portée de 3 600 m) et un mortier de 50 mm modèle 1935, un créneau pour jumelage de mitrailleuses (JM) et un créneau pour un fusil-mitrailleur (FM). Il a une sortie de secours au fond du fossé.

- L'armement du bloc 2

Le mortier de 75 mm.

Le mortier de 75 mm. Un des mortiers de 81 mm.

Un des mortiers de 81 mm.

Les blocs 3 et 4 sont des observatoires d'artillerie, le 3 un peu plus élevé (le puits d'accès fait 16 mètres de haut) et regardant vers le nord, le 4 plus bas et vers le sud. Les deux blocs ont la même composition ; ils ont tous deux une cloche GFM comme armement, mais celle du bloc 4 était équipée d'un périscope modèle J 2 (avec un grossissement de sept fois).

Le bloc 5 est une casemate mixte, tirant vers l'amont. L'armement du bloc était de deux mortiers de 81 mm, trois créneaux pour jumelage de mitrailleuses, un mortier de 50 mm modèle 1935 et sur la dalle de ciel une cloche GFM[3]. Le puits d'accès est équipé d'un monte-charges pour les munitions.

Le bloc 2 de l'ouvrage.

Le bloc 2 de l'ouvrage..jpg.webp) Le bloc 2.

Le bloc 2. La piste passe juste contre le bloc 4. En arrière, le bloc 2.

La piste passe juste contre le bloc 4. En arrière, le bloc 2. Bloc 2 : vue panoramique de la façade, permettant de voir l'ensemble des créneaux.

Bloc 2 : vue panoramique de la façade, permettant de voir l'ensemble des créneaux.

Histoire

Construction

Le site avait été déjà sélectionné en 1882 pour y installer une batterie, finalement abandonnée, dans le but d'appuyer la redoute de Roche-la-Croix. En 1929, les projets de modernisation qui doivent être financés par la loi Maginot prévoient un barrage en aval de Larche, composés de trois « centres de résistance », pour bloquer le débouché du col de Larche. En , l'avant-projet d'un ouvrage sur les hauts de Saint-Ours est réalisé par la chefferie du génie de Briançon, puis validé en 1931 par la Commission d'organisation des régions fortifiées (CORF)[1].

La construction de l'ouvrage a coûté un total de 15,1 millions de francs[4] (valeur de )[5].

Combats de juin 1940

Commandant l'ouvrage : lieutenant de Loye puis capitaine de Courel le .

L'ouvrage participa à la défense du col de Larche en 1940, mais il ne pouvait tirer qu'avec ses mortiers du bloc 5, à limite de portée, pour soutenir l'avant-poste de Larche. L'ouvrage est désarmé puis évacué entre la fin du mois de juin et le début de , en application de l'armistice du 24 juin 1940, car l'ouvrage se trouve dans la zone démilitarisée qui longe la petite zone d'occupation italienne en France (comme tous les ouvrages du Sud-Est).

Combat de 1944-1945

L'ouvrage reste aux mains des troupes allemandes pendant l'hiver 1944-1945. Saint-Ours Haut est pris par les troupes françaises en .

État actuel

Au début des années 1950, il fut remis en état dans le cadre de la guerre froide, avec remplacement des moteurs Diesel détruits par deux moteurs Renault[6] transférés de l'ouvrage de Cap-Martin[1]. L'ouvrage est entretenu jusqu'en 1968, puis il fut abandonné. En 1991, il fut revendu au Syndicat intercommunal de la vallée de l'Ubaye en même temps que l'ouvrage de Roche-la-Croix ; depuis il abrite une station sismique du CNRS.

Notes et références

- Philippe Truttmann et David Faure-Vincent, « Ouvrage mixte dit ouvrage de Saint-Ours haut », sur http://dossiersinventaire.regionpaca.fr/gertrude-diffusion/, .

- Le nom du petit moteur Diesel CLM 1 PJ 65 correspond au fabricant (la Compagnie lilloise de moteurs, installée à Fives-Lille), au nombre de cylindres (un seul fonctionnant en deux temps, mais avec deux pistons en opposition), au modèle (PJ pour « type Peugeot fabriqué sous licence Junkers ») et à son alésage (65 mm de diamètre, soit 700 cm3 de cylindrée).

- « Saint ours haut - soh », sur wikimaginot.eu via Wikiwix (consulté le ).

- Mary et Hohnadel 2009, tome 4, p. 29.

- Pour une conversion d'une somme en anciens francs de 1936 en euros, cf. « Convertisseur franc-euro : pouvoir d'achat de l'euro et du franc », sur http://www.insee.fr/.

- Les deux moteurs portent les nos 3 (399.789) et 4 (399.790)[1].

Voir aussi

Bibliographie

- Philippe Lachal, Fortifications des Alpes : leur rôle dans les combats de 1939-1945 : Ubaye, Ubayette, Restefond, L'Argentière-la-Bessée, Éditions du Fournel, , 303 p. (ISBN 2-915493-30-8).

- Bernard Morel et Gérard Lesueur, Forts de Roche-la-Croix et du haut de Saint-Ours : la ligne Maginot en Haute Ubaye, Barcelonette, Association des fortifications de l'Ubaye, , 28 p. (ISBN 2-908103-05-2).

- Jean-Yves Mary, Alain Hohnadel, Jacques Sicard et François Vauviller (ill. Pierre-Albert Leroux), Hommes et ouvrages de la ligne Maginot, Paris, éditions Histoire & collections, coll. « L'Encyclopédie de l'Armée française » (no 2) :

- Hommes et ouvrages de la ligne Maginot, t. 2 : Les formes techniques de la fortification Nord-Est, Paris, Histoire et collections, , 222 p. (ISBN 2-908182-97-1) ;

- Hommes et ouvrages de la ligne Maginot, t. 4 : la fortification alpine, Paris, Histoire & collections, , 182 p. (ISBN 978-2-915239-46-1) ;

- Hommes et ouvrages de la ligne Maginot, t. 5 : Tous les ouvrages du Sud-Est, victoire dans les Alpes, la Corse, la ligne Mareth, la reconquête, le destin, Paris, Histoire & collections, , 182 p. (ISBN 978-2-35250-127-5).