Migré

Migré est une commune du sud-ouest de la France située dans le département de la Charente-Maritime (région Nouvelle-Aquitaine). Ses habitants sont appelés les Migréens et les Migréennes[1].

| Migré | |||||

La mairie. | |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Nouvelle-Aquitaine | ||||

| Département | Charente-Maritime | ||||

| Arrondissement | Saint-Jean-d'Angély | ||||

| Intercommunalité | Vals de Saintonge Communauté | ||||

| Maire Mandat |

Gerard Bielka 2020-2026 |

||||

| Code postal | 17330 | ||||

| Code commune | 17234 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Migréen | ||||

| Population municipale |

356 hab. (2020 |

||||

| Densité | 25 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 46° 04′ 31″ nord, 0° 33′ 23″ ouest | ||||

| Altitude | Min. 26 m Max. 88 m |

||||

| Superficie | 14,3 km2 | ||||

| Unité urbaine | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes | ||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Saint-Jean-d'Angély | ||||

| Législatives | Troisième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Charente-Maritime

Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Aquitaine

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | www.migre.fr | ||||

Géographie

Présentation et cadre général

La commune de Migré est située dans la partie occidentale du canton de Saint-Jean-d'Angély et est desservie par la route départementale qui relie Surgères à Aulnay-de-Saintonge.

Elle est située à 17 km au nord-ouest de Saint-Jean-d'Angély, à 20 km à l'ouest d'Aulnay-de-Saintonge et à 6 km à l'ouest de Loulay qui était alors le plus petit chef-lieu de canton de la Charente-Maritime avant la refonte territoriale des cantons en 2014.

Confinée dans les marges septentrionales de la Saintonge, Migré est très proche de l'Aunis où l'influence de Surgères s'y fait nettement ressentir, cette ville n'étant distante que de 16 km à l'ouest.

L'évolution du paysage agricole

Le finage communal de Migré, d'une superficie relativement moyenne de 14,3 km2, est composé de trois paysages naturels différents.

- Au nord, des collines boisées portent les plus hautes altitudes de la commune avec une colline qui domine la commune du haut de ses 88 mètres. Cette zone de collines comporte en particulier le bois des Chaumes, relique de l'antique forêt d'Argenson qui, de la forêt de Benon à la forêt d'Aulnay et bien au-delà, séparait les anciennes provinces de la Saintonge et du Poitou.

- Au centre de la commune s'écoule la vallée agreste de la Trézence qui est un affluent de rive droite de la Boutonne et en même temps son plus long émissaire. À ses abords, l'habitat rural y a été fixé dont le village de Migré et de petits hameaux et écarts comme ceux de Thouars, la Dorlière, la Planche et la Flamancherie. En aval du hameau de la Flamancherie, la Trézence s'enfonce dans une pittoresque vallée encaissée en limite de la commune voisine de Bernay-Saint-Martin.

- Enfin, au sud et sud-est, s'étend une plaine calcaire et fertile fermée dans sa bordure méridionale par une chaîne de petites collines portant à l'état résiduel des bois de la forêt d'Essouvert dont une grande partie a été essartée lors de l'essor fulgurant de la vigne au XIXe siècle.

Les activités agricoles ont longtemps été dominées par la viticulture pour la production des eaux de vie de cognac, qui a atteint son paroxysme en 1875, année où le phylloxéra a ruiné l'économie locale.

À partir du début du XXe siècle, les vignes ayant été arrachées, les agriculteurs se sont ensuite tournés vers la polyculture avec l'élevage laitier prédominant dont le cheptel alimentait la laiterie coopérative. Cette dernière a fonctionné jusqu'à la fin des années 1960.

À partir des années 1980, la céréaliculture intensive a gagné l'ensemble de la commune avec la mise en culture du blé, du maïs, du tournesol et du colza. Il ne reste plus qu'un seul producteur laitier dans la commune, toutes les autres exploitations agricoles étant tournées essentiellement vers les céréales dont les surfaces se sont considérablement agrandies, plus d'une centaine d'hectares en moyenne.

D'un paysage semi-bocager d'avant-guerre, hérité de l'installation des colons vendéens qui y ont introduit l'élevage laitier, jusqu'aux années de remembrement intensif entamées dès 1970, la campagne de cette commune doucement vallonnée a aujourd'hui des allures de Beauce, avec ses grands champs ouverts que seuls ponctuent à l'horizon les résidus de forêts et les collines.

Liste des hameaux et écarts

Autour du village de Migré, arrosé par la Trézence et par un petit ruisseau affluent de rive droite de la rivière, portant le nom de ruisseau de la Pierre, des hameaux et des écarts - ou fermes isolées - se sont successivement créés depuis la période médiévale, époque à partir de laquelle l'antique forêt d'Argenson a commencé à être défrichée. Aujourd'hui, près d'une dizaine d'entre eux est éparpillé dans le finage communal de Migré.

Le village de Migré demeure le centre villageois le plus important de la commune et regroupe toutes les activités administratives de la municipalité avec sa mairie, La Poste et, encore jusqu'en 2009, l'école publique en structure de RPI avec la commune voisine de Saint-Félix.

Au nord de la commune, la route départementale qui relie Surgères à Aulnay-de-Saintonge a permis de fixer des hameaux qui sont d'est en ouest les suivants :

- la Cavaterie,

- les Petites Tannières,

- les Grandes Tannières.

Au sud-ouest de la commune, c'est la petite rivière de la Trézence qui a servi à fixer l'habitat :

- la Planche,

- la Flamancherie.

De même, à l'est et au centre de la commune les petits écarts sont nés au bord ou à proximité de la rivière :

- Thouars,

- la Dorlière.

Au sud-est de la commune, les terrains difficiles à travailler ont donné à un écart un toponyme très révélateur :

- la Pouillère.

Enfin, un seul hameau doit son origine à une clairière aménagée dans la forêt tout au nord du village et en limite de la commune voisine de Dœuil-sur-le-Mignon :

- les Chaumes.

Communes limitrophes

|

Saint-Félix | Dœuil-sur-le-Mignon | Villeneuve-la-Comtesse |  |

| Saint-Félix | N | Vergné, vallée de la Trézence | ||

| O Migré E | ||||

| S | ||||

| Bernay-Saint-Martin, vallée de la Trézence |

Courant | Lozay |

Climat

Le climat est de type océanique aquitain : la pluviométrie est relativement élevée en automne et en hiver et les hivers sont doux. L'été reste tempéré grâce à la brise marine. Deux vents venant de l'océan, le noroît et le suroît, soufflent sur les côtes du département. L'ensoleillement de la côte charentaise est très important : avec 2 250 heures par an, il est comparable à celui que connaît une partie de la côte méditerranéenne[2].

Les relevés de la station météorologique de La Rochelle entre 1946 et 2000 permettent de déterminer quelques dates majeures au point de vue climatique en Charente-Maritime : ainsi, au cours de cette période, la température la plus froide est relevée le : -13,6 °C.

Un pic de température (dépassé seulement au cours de la canicule de 2003) est atteint le avec près de 39 °C à l'ombre.

Si 1953 est considérée comme l'année la plus sèche, 2000 est au contraire la plus pluvieuse[3].

La Charente-Maritime est le département français qui a été le plus durement touché par la tempête Martin du . Les records nationaux de vents enregistrés ont été atteints avec 198 km/h sur l'île d'Oléron et 194 km/h à Royan.

Données générales

| Ville | Ensoleillement |

Pluie | Neige | Orage | Brouillard |

|---|---|---|---|---|---|

| Médiane nationale | 1 852 | 835 | 16 | 25 | 50 |

| Migré | 2250 | 755 | 1 | 13 | 26 |

| Paris | 1 662 | 637 | 12 | 17 | 8 |

| Nice | 2 724 | 733 | 1 | 27 | 1 |

| Strasbourg | 1 693 | 665 | 26 | 28 | 51 |

| Brest | 1 530 | 1 210 | 7 | 12 | 76 |

| Bordeaux | 2 035 | 944 | 3 | 31 | 69 |

| Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Température minimale moyenne (°C) | 3,4 | 2,8 | 5,4 | 7,4 | 10,7 | 13,7 | 15,8 | 15,7 | 13,7 | 10,5 | 6,3 | 3,9 | 9,2 |

| Température moyenne (°C) | 5,9 | 6,9 | 8,7 | 11,1 | 14,3 | 17,5 | 19,8 | 19,6 | 17,8 | 14,2 | 9,4 | 6,6 | 12,7 |

| Température maximale moyenne (°C) | 8,5 | 9,9 | 12,1 | 14,7 | 17,9 | 21,3 | 23,8 | 23,5 | 21,8 | 18 | 12,6 | 9,2 | 16,1 |

| Ensoleillement (h) | 84 | 111 | 174 | 212 | 239 | 272 | 305 | 277 | 218 | 167 | 107 | 85 | 2 250 |

| Précipitations (mm) | 82,5 | 66,1 | 57 | 52,7 | 61,1 | 42,9 | 35,1 | 46,4 | 56,5 | 81,6 | 91,8 | 81,8 | 755,3 |

Urbanisme

Typologie

Migré est une commune rurale[Note 1] - [5]. Elle fait en effet partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[6] - [7]. La commune est en outre hors attraction des villes[8] - [9].

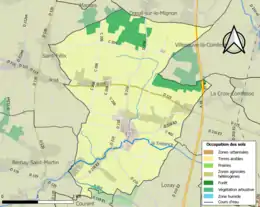

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (88,6 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (91,4 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (79,9 %), zones agricoles hétérogènes (8,4 %), forêts (8,4 %), zones urbanisées (3 %), prairies (0,3 %)[10].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Migré est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, mouvements de terrains et séisme (sismicité modérée). Il est également exposé à un risque technologique, le transport de matières dangereuses[11]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[12].

Risques naturels

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par débordement de cours d'eau, notamment la Trézence. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1999 et 2010[13] - [11].

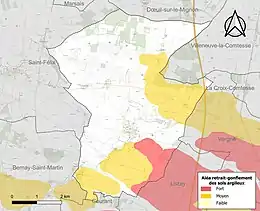

Les mouvements de terrains susceptibles de se produire sur la commune sont des tassements différentiels[14].

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. 30,1 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (54,2 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 208 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 64 sont en en aléa moyen ou fort, soit 31 %, à comparer aux 57 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[15] - [Carte 2].

Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[16].

Concernant les mouvements de terrains, la commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par des mouvements de terrain en 1999 et 2010[11].

Risques technologiques

Le risque de transport de matières dangereuses sur la commune est lié à sa traversée par une ou des infrastructures routières ou ferroviaires importantes ou la présence d'une canalisation de transport d'hydrocarbures. Un accident se produisant sur de telles infrastructures est susceptible d’avoir des effets graves sur les biens, les personnes ou l'environnement, selon la nature du matériau transporté. Des dispositions d’urbanisme peuvent être préconisées en conséquence[17].

Toponymie

Tout d'abord, Migré s'inscrit dans les nombreuses formations toponymiques de l'Ouest de la France composé d'un anthroponyme gallo-romain laissant penser à l'implantation d'un domaine agricole qui aurait appartenu à un riche propriétaire gallo-romain du nom de Macrius[18], augmenté du suffixe -acum ayant donné la forme en -é d'aujourd'hui. Cependant, l'incertitude demeure toujours quant au nom de Macrius, qui aurait donné Macriaccum[19].

Histoire

Le village est incontestablement d'origine gallo-romaine et des vestiges de cette époque qui y ont été retrouvés sont maintenant exposés au Musée archéologique de Saintes.

Les Romains donnèrent le nom au village actuel situé sur les rives de plusieurs ruisseaux dont les vallées étaient beaucoup plus profondes et plus larges qu'aujourd'hui. Des vestiges de leur implantation ont pu être découverts comme celles de la piscine romaine, ainsi que des pièces romaines près de cette construction antique, au lieu-dit la Grand-Leigne. Ce dernier site, aujourd'hui disparu, atteste que la forêt était profonde en ce temps-là et que le territoire de Migré était en effet situé aux abords immédiats de l'immense Forêt d'Argenson[20] qui séparait les antiques provinces des Pictons, au nord, des Santons, au sud et qui s'étendait de la Forêt de Benon à celle d'Aulnay. La présence de cette piscine romaine prouve l'implantation d'une villa gallo-romaine au sein d'une clairière culturale défrichée sur la forêt. Des briques et des fragments de mosaïque ont aussi été découverts au Moulin de la Tanière, au nord-ouest de l'actuel bourg, attestant le fait que les premiers habitants ont occupé un site de collines, peut-être comme lieu d'observation ou mieux encore de poste-relais d'un détachement de garnison romaine, Migré étant situé sur l'antique via romaine qui reliait la garnison romaine d'Aunedonnacum aux rivages de l'Atlantique.

Après l'effondrement de l'Empire romain et l'éclipse barbare aux siècles suivants, le village renaît au milieu de l'époque médiévale et se dote, comme la plupart des villages de cette époque, d'une église au XIIe siècle. Celle-ci fut dédiée à Saint-Benoît et fut remaniée au début du XIVe siècle. Mais l'absence de toute référence au style roman prouve qu'elle dut subir une destruction totale. Sa reconstruction dans le style gothique a donc dû avoir lieu vers la seconde moitié du XVe siècle, c'est-à-dire après la guerre de Cent Ans.

Plus tard, au début du XVIIe siècle, le village fut doté d'un château qui fut entouré de profondes douves. En 1792, il a été incendié à la suite des évènements de la Révolution française, seule a subsisté une porte d'entrée de l'époque Louis XIII.

En 1862, le , la foudre détruisit le clocher de l'église et entraîna la destruction d'une grande partie du bâtiment. Il fut reconstruit selon le type néo-gothique de l'époque[21].

À partir de 1875, le phylloxéra a exercé son effet dévastateur sur le vignoble de la commune, alors principale source de richesse du village où fonctionnaient pendant la période glorieuse du Second Empire 22 distilleries d'eaux de vie de cognac. C'est à partir des années 1880 que la commune a commencé à perdre considérablement de la population, les vignes ayant été en très grande partie abandonnées et remplacées par les prairies artificielles pour l'élevage laitier introduit par des fermiers vendéens vers la fin du XIXe siècle.

La première laiterie coopérative est implantée en 1892[22] mais les bâtiments de l'usine pour la production laitière et la fabrication du fromage sont édifiés en 1908 et une trentaine d'ouvriers y sont employés[23].

Dans le courant du XXe siècle, grâce à l'essor rapide de l'élevage laitier, la laiterie coopérative accroit ses activités en y produisant de la caséine. Elle fermera définitivement ses portes en 1966 et n'employait plus que 6 personnes[24].

Administration

Liste des maires

Canton

Depuis 2014, la commune de Migré fait partie du nouveau canton de Saint-Jean-d'Angély.

Avant le découpage administratif de la loi territoriale de 2014, elle fut l'une des 15 communes qui formaient le canton de Loulay et qui était l'un des moins peuplés de la Charente-Maritime.

Intercommunalité

Depuis 2014, la commune de Migré fait partie de la Communauté de communes des Vals de Saintonge dont le siège administratif est situé à Saint-Jean-d'Angély.

Elle a adhéré à l'ancienne Communauté de communes du Canton de Loulay dont le siège administratif était situé à Loulay.

Démographie

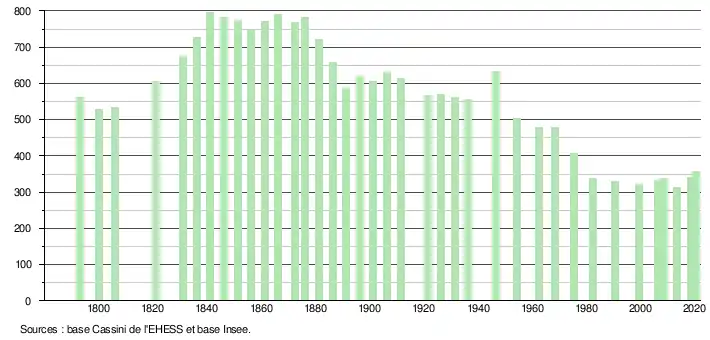

Évolution de la population

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[25]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008[26].

En 2020, la commune comptait 356 habitants[Note 2], en augmentation de 14,84 % par rapport à 2014 (Charente-Maritime : +2,92 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

La situation contemporaine de l'évolution démographique de la commune de Migré

Comme bien des communes rurales de l'arrondissement de Saint-Jean-d'Angély, la commune de Migré a été très fortement affectée par l'exode rural, qui a surtout touché les jeunes générations dans les années d'après-guerre (période 1946-1962), puis dans les années de déprise agricole (des années 1970 aux années 1990).

La période 1962-1968 qui montre une courte période de stabilité démographique de la commune est due à la fois à un solde naturel fortement positif (années du baby-boom) et à la présence de la laiterie coopérative qui assurait des revenus pour les agriculteurs autant qu'une source d'emplois.

Ce n'est que depuis le dernier recensement de population (1999-2007) que la commune de Migré a vu croître légèrement sa population après de longues décennies d'exode rural. Cette petite croissance démographique trouve son explication dans la villégiature d'une population retraitée de plus en plus importante et, dans une moindre proportion, dans la résidence de personnes travaillant à Surgères. Elle est le fait d'un solde migratoire positif mais qui n'empêche pas le vieillissement accéléré de la population communale où plus de 40 % des habitants ont plus de 65 ans, à l'instar de ce qui est observé partout ailleurs dans le canton de Loulay.

Ce solde migratoire positif est également ûu à l'installation récente de plusieurs familles d'origine britannique, résultant d'un vaste mouvement d'immigration en terres charentaises. La Charente et la Charente-Maritime sont en effet devenus parmi les tout premiers départements d'accueil des Britanniques en France.

Pyramide des âges

La population de la commune est relativement âgée. En 2018, le taux de personnes d'un âge inférieur à 30 ans s'élève à 28 %, soit en dessous de la moyenne départementale (29 %). À l'inverse, le taux de personnes d'âge supérieur à 60 ans est de 36,2 % la même année, alors qu'il est de 34,9 % au niveau départemental.

En 2018, la commune comptait 164 hommes pour 176 femmes, soit un taux de 51,76 % de femmes, légèrement inférieur au taux départemental (52,15 %).

Les pyramides des âges de la commune et du département s'établissent comme suit.

Économie

La commune abrite une population nettement moins active que la moyenne nationale (34,1 % contre 45,2 %), avec un taux d'activité des 25-59 ans également un peu en deçà des chiffres nationaux (78 % contre 82,2 %). Les catégories socio-professionnelles les mieux représentées sont les ouvriers (28 %), immédiatement suivis — à parts égales — des employés et des agriculteurs (20 %), des artisans et des cadres (12 % pour chaque catégorie) et des professions intermédiaires (8 %)[31].

Le taux de chômage était supérieur à la moyenne nationale en 1999, touchant 13,8 % de la population active (soit 15 personnes)[31].

Les retraités forment une importante composante de la population (32,5 %), suivant de peu les actifs (34,1 %) et largement devant les jeunes scolarisés (17,5 %)[31].

Lieux et monuments

- L'église Saint-Benoît est située face à une jolie place plantée de tilleuls sur les hauteurs d'une petite éminence du village. Mêlant éléments romans, gothiques et modernes, elle est dominée par un clocher entièrement reconstruit en 1862. La nef est couverte d'une voûte en berceau brisé portant la date de 1892[32].

- Le lavoir, modeste construction édifiée en 1892, fait partie du petit patrimoine rural heureusement préservé. Il est établi sur le site d'une source aux eaux fraîches et claires et qui ne tarit jamais, même en période de grande sécheresse.

- La mairie est représentée par un grand bâtiment en pierre de taille, typiquement saintongeais, et datant de la période de la Troisième République dans le dernier tiers du XIXe siècle. C'est le plus vaste bâtiment de la commune donnant également sur une place récemment arborée.

- La porte Louis XIII de l'ancien château est l'unique témoignage d'une ancienne propriété nobiliaire dans le village.

- Le moulin de Migré est situé au sud du village éponyme et est arrosé par la Trézence. Cette rivière avait alimenté un temps un moulin à eau à l'époque où les céréales étaient transformées sur place en farine. À la suite d'un violent orage, il fut détruit et laissé pendant de longues décennies à l'abandon. Il est aujourd'hui le site d'un bar-restaurant auprès duquel une aire de pêche particulièrement fréquentée apporte une animation bienvenue dans la commune.

- La Trézence qui arrose la commune d'est au sud-ouest est une rivière qui paresse dans une vallée tranquille et qui dessine de longs méandres dans la campagne saintongeaise.

Le patrimoine rural de Migré en images

Le lavoir de Migré date de la fin du XIXe siècle.

Le lavoir de Migré date de la fin du XIXe siècle. L'église de Migré vue depuis la rivière.

L'église de Migré vue depuis la rivière. Entrée principale de la mairie de Migré.

Entrée principale de la mairie de Migré. Le monument aux morts à Migré.

Le monument aux morts à Migré.

Personnalité liée à la commune

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Selon le zonage publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

Références

- Les gentilés de Charente-Maritime

- Données Météo France.

- Relevés Météo-France de 1946 à 2000, sur le site Bernezac.com

- « Climatologie mensuelle à La Rochelle », sur infoclimat.fr (consulté le )

- « Zonage rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine-définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de Migré », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Charente-Maritime », sur www.charente-maritime.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque inondation.

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Charente-Maritime », sur www.charente-maritime.gouv.fr (consulté le ), chapitre Mouvements de terrain.

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune de Migré », sur http://www.georisques.gouv.fr/ (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Charente-Maritime », sur www.charente-maritime.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque transport de matières dangereuses.

- "Le village se serait donc développé à partir du domaine de Macrius, un riche propriétaire terrien de l'époque gallo-romaine" in Jean Marie CASSAGNE et Mariola KORSAK, Origine des noms de villes et villages de la Charente-Maritime, éditions Bordessoules, p.193

- « Sans qu'on en ait la certitude, on pense que Migré est l'héritière de l'ancienne Macriaccum » in Jean Marie CASSAGNE et Mariola KORSAK, Origine des noms de villes et villages de la Charente-Maritime, éditions Bordessoules, p.193

- L'antique sylve d'Argenson

- Voir ancienne image de l'église

- La laiterie coopérative de Migré dans les Annales de la Géographie, lire p.212 dans le format pdf

- La laiterie coopérative de Migré

- Laiterie et caséinerie de Migré dan l'inventaire industriel de Poitou-Charentes

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Commune de Migré (17234) », (consulté le ).

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Département de la Charente-Maritime (17) », (consulté le ).

- Données économiques sur le site l'Internaute

- Le patrimoine des communes de la Charente-Maritime, éditions Flohic, p.349

- Son nom est mentionné dans un ouvrage de François Julien-Labruyère, L'alambic de Charentes, éditions Rupella, La Rochelle, 1989, p.298

- Monographie de la commune de Migré établie en 1867 par Auguste Baril