Mercenaires suisses

Les mercenaires suisses sont des soldats remarqués pour avoir vendu leur service dans des armées étrangères européennes, depuis la fin du Moyen Âge jusqu'au siècle des Lumières.

Historique

Leurs services en tant que mercenaires étaient à leur apogée au cours de la Renaissance, lorsque leurs capacités militaires éprouvées au champ de bataille (Grandson, Morat…) contre le duché de Bourgogne en faisaient des troupes de mercenaires particulièrement recherchées durant les guerres d'Italie.

Après la bataille de Marignan (en 1515), le 29 novembre à Fribourg, la France signe avec les Suisses un traité de paix perpétuelle qui sera respecté jusqu'à la chute de la monarchie française, en 1792. Par le traité de Genève du , les Suisses mettent des mercenaires au service du roi de France.

On estime que la Suisse a fourni près de deux millions de mercenaires aux puissances européennes, entre les XIVe et XVIe siècles.

Stratégie

Les soldats suisses et leur stratégie vont s'adapter à l'évolution technologique de l'art de la guerre pendant la Renaissance.

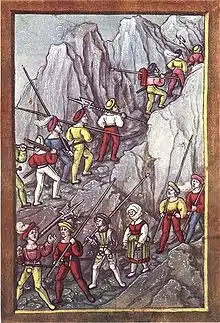

Les mercenaires suisses se battent en utilisant une stratégie ancienne, tirée des textes relatant les victoires d'Alexandre le Grand. Les Suisses en ordre de combat se structurent en groupes de 5 000 hommes, que l'on appelle « batailles » (phalange). Ils forment donc une masse compacte hérissée de piques de plus de 5 mètres de long, ce qui rend la formation totalement invulnérable face à un assaut de cavalerie. Ces « batailles » sonnent le glas de la chevalerie médiévale, et annoncent l'ère de la suprématie de l'infanterie. Il faut aussi remarquer que les régiments suisses sont les premiers à marcher accompagnés de musique.

Les lansquenets (Landsknechte) allemands vont se servir de la même méthode, mais sauront diversifier leur activité en introduisant des épées à deux mains ainsi qu'en augmentant la proportion d'hommes équipés d'arquebuses puis de mousquets dans leurs rangs.

Application sur le champ de bataille : Marignan

À la veille de la bataille de Marignan en 1515, François Ier a payé les Suisses, qui sont en partie rentrés chez eux. Il ne reste plus que les Unterwaldois, les Valaisans et un certain nombre de régiments qui n'ont pas accepté l'or français. L'évêque de Sion, Matthieu Schiner, sort de Marignan en tête, suivi par le reste de l'armée.

Comme à leur habitude, au moment de la salve, les Suisses s'agenouillent, ce qui laisse les tirs français sans effet. Les Suisses accourent vers les canons, mais ils se trouvent en haut d'une butte, défendus par des arquebuses et escopettes. Monter la colline va désunir la bataille, mais au bout d'âpres combats, les canons sont capturés. Le temps de les retourner, les deux batailles se retrouvent face à une gigantesque bataille de 10 000 lansquenets. Le combat est rude, mais les montagnards prennent le dessus. Après l'extermination des Allemands, les 7 500 Suisses restants doivent faire face à des violentes charges des Français, menés par le duc d'Alençon, qui restent sans effet. Le combat est interrompu avec la nuit.

Le lendemain, les Français sont en situation d'infériorité numérique par rapport aux Suisses. Pourtant, l'arrivée, au son du cri « San Marco ! » de 1 800 cavaliers et 10 000 gens de pied appointés par le doge de Venise, allié des Français, va renverser le destin du combat : la dernière bataille et la bataille de réserve, épuisées, n'ont que le choix de la retraite.

Cette bataille, que François Ier qualifiera de sa plus grande victoire, montre deux méthodes qui ont eu raison des forces confédérées.

Premièrement, la bataille suisse a essuyé des tirs d'artillerie et de fusils qu'elle ne pouvait pas éviter, en escaladant la butte de l'artillerie. De plus, celle-ci a désuni la bataille.

Deuxièmement, les Français malgré les charges de cavalerie, se sont principalement reposés sur des gens de pied, les lansquenets comme les Vénitiens. La bataille n'a donc aucune efficacité et le combat tourne rapidement au corps à corps.

Unités suisses au service de l'étranger

Ancien Régime

Les Suisses servent en principe le roi de France en vertu de « contrats » — les Capitulations — passés avec la Confédération qui définissent les modalités de leur service alors que les autres troupes étrangères au service de la France sont levées directement par leur colonel en territoire étranger et sont utilisées comme un régiment de recrutement français, le régiment concerné étant fréquemment licencié à la fin de la campagne.

- Bandes suisses : premières unités militaires permanentes étrangères recrutées et soldées

- Cent-Suisses : compagnie d'infanterie d'élite créée en 1471 - licenciée en 1792

- Gardes suisses : créé en 1616 - licencié en 1792

- Régiment d'Erlach : créé en 1672

- Régiment de Stuppa : créé en 1672 - licencié en 1792

- Régiment de Salis : créé en 1672 - licencié en 1792

- Régiment de Pfiffer : créé en 1672 - licencié en 1792

- Régiment de Greder : créé en 1673 - licencié en 1792

- Régiment de Stuppa le jeune : créé en 1677 - licencié en 1792

- Régiment de Salis : créé en 1690 - licencié en 1792

- Régiment de Courten : créé en 1690 - licencié en 1792

- Régiment de Karrer : créé en 1719 - incorporé dans le régiment de Béarn en 1763

- Régiment de Travers : créé en 1734 - licencié en 1792

- Régiment de Lochmann : créé en 1752 - licencié en 1792

- Régiment d’Eptingen (de Reinach / de Schonau) : créé en 1758 - licencié en 1792

- Compagnie des Suisses de Monsieur le comte d’Artois : créée en 1773 - supprimée en 1791

République helvétique

La République helvétique lève un contingent de 18 000 hommes d’infanterie pour le service et à la solde de la France en vertu d’une convention signée le . Six demi-brigades d’infanterie à trois bataillons furent constituées dans les premiers mois de 1799. En janvier 1801, en raison d'un effectif incomplet, une fusion des demi-brigades devint nécessaire : la 1re avec la 6e, la 2e avec la 4e, et la 3e avec la 5e.

Premier Empire

- 1er régiment suisse : créé en 1804 - supprimé en 1814

- 2e régiment suisse : créé en 1806 - supprimé en 1814 - reformé en 1815

- 3e régiment suisse : créé en 1806 - supprimé en 1814

- 4e régiment suisse : créé en 1806 - supprimé en 1814

- 1807 : Heilsberg et Friedland

- 1808 :

- 1er et 2e bataillons lors de la première invasion du Portugal : Lisbonne, Alcolea, Óbidos, Roliça et Vimeiro.

- 3e bataillons : bataille de Bailén

- 1809 : Deuxième invasion du Portugal : Chaves, Tuy et Porto

- 1810 : Valladolid (guerre d'Espagne)

- 1811 : Magas (Espagne)

- 1812 :

- Zoa, Llanguez (Espagne)

- Campagne de Russie : Polotsk, Beresina, Borisow, Cedano, Wilna et Kowno

- 1813 : Delfzyl

- 1814 : Besançon

- Bataillon de Neuchâtel: créé en 1807 - supprimé en 1814

- Bataillon valaisan : créé en 1807 - supprimé en 1814 - incorporé dans le 11e régiment d'infanterie légère en 1811

- 1808 : Girone

- 1809 : Bascara

- 1810 : La Jonquera[1]

- 2e régiment étranger : un bataillon créé en 1815, affecté à la 10e division d'infanterie dans l'armée du Nord ; il participe à la bataille de Wavre et est décimé lors des combats pour la prise du pont du Christ.

Restauration

Sous la Restauration, les Bourbons font appel à des troupes suisses. Deux des huit régiments d'infanterie inclus dans la Garde royale de 1815 à 1830 sont formés de Suisses et peuvent être considérés comme les successeurs des anciens Gardes suisses. Le colonel général des Suisses est Henri, duc de Bordeaux, petit-fils du roi Charles X.

Lorsque le palais des Tuileries est envahi à nouveau, lors des Trois Glorieuses, les régiments suisses, craignant un autre massacre, ne sont pas utilisés à nouveau. Leurs unités sont définitivement supprimées le .

Légion étrangère

En 1832, des vétérans des régiments suisses dissous forment un autre régiment, la légion de Hohenlohe de la Légion étrangère pour le service en Algérie.

- Légion suisse recrutée durant la guerre de Crimée

Unités suisses au service de la Grande-Bretagne

- Régiment de Meuron crée en 1781 et dissous en 1816. Au service de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales à Ceylan puis de la Grande-Bretagne au nom de « His Majesties Regiment de Meuron » en Inde et au Canada.

- Légion suisse britannique recruté durant la guerre de Crimée

Unités suisses au service du royaume de Naples

- 1er régiment composé de lucernois, uranais, unterwaldiens et appenzellois

- 2e régiment composé de fribourgeois et soleurois

- 3e régiment composé de valaisans, grisons et schwytzois (Régiment Dufour)

- 4e régiment composé de bernois

Unités suisses au service des Provinces-Unies et des Pays-Bas

- Zwitserse Gardes (Gardes suisses)

- Régiment d’infanterie Constant-Rebecque

- Régiment d’infanterie Salisch

- Régiment d’infanterie Stusler

Unités suisses au service du royaume de Sardaigne

Unités suisses au service du Vatican

- Garde suisse pontificale, crée le

Liens externes

Voir aussi

Référence

- (en)Auxiliary Regiments in the Service of France and the Colonels who led Them during the period 1804 - 1815 : Régiments d’Infanterie Suisse, Tony Broughton, sur napoleon-series.org, janvier 2004.