Bataille de Maida

La bataille de Maida, également appelée bataille de Sainte-Euphémie, se déroule le près de Maida, en Calabre, et oppose les troupes impériales françaises commandées par Jean-Louis-Ébénézer Reynier à un corps expéditionnaire britannique sous les ordres du général John Stuart, au cours de l'invasion du royaume de Naples de 1806. Les Anglais battent les Français, privés des renforts du maréchal Masséna occupé par le siège de Gaète, qui ne capitule que le 18 juillet 1806.

| Jean-Louis-Ébénézer Reynier | John Stuart |

| 5 400 hommes 4 canons | 5 236 hommes 3 canons |

| 2 082 tués, blessés ou prisonniers | 327 tués ou blessés |

Batailles

Batailles navales

Campagne d'Allemagne (1805) : opérations en Bavière - Autriche - Moravie

Campagne d'Italie (1805) : Opérations en Italie du Nord

| Coordonnées | 38° 51′ 00″ nord, 16° 22′ 00″ est | |

|---|---|---|

Contexte

À la suite de l'entrée en guerre du royaume de Naples aux côtés de la Troisième Coalition contre Napoléon Ier, les troupes françaises envahissent le royaume de Naples au printemps de 1806, après l'évacuation de l'Italie par l'armée britannique - pourtant censée défendre le pays. L'armée napolitaine est écrasée à la bataille de Campo Tenese, ce qui oblige Ferdinand à fuir vers la Sicile et à céder le trône de Naples aux Français, où Napoléon installe son frère Joseph. En juillet 1806, les forces impériales répriment tous les foyers de résistance napolitains, à l'exception de la Calabre et de la ville de Gaète. L'armée française, sous le commandement du maréchal Masséna, débute alors un long siège de la cité. Les Britanniques, au lieu de soutenir les défenseurs, décident d'organiser une expédition en Calabre pour activer l'insurrection contre les Français et empêcher une éventuelle invasion de la Sicile.

Prélude

Un contingent britannique fort de plus de 5 000 hommes, commandé par le major général John Stuart, part de Messine le 27 juin et débarque dans le golfe de Sainte-Euphémie trois jours plus tard. Dans un même temps, la division française du général Jean Reynier, seule force impériale présente en Calabre, se met en mouvement pour l'affronter. L'effectif exact des troupes de Reynier n'est pas connu avec précision[1]. Les sources françaises varient entre 5 050 et 5 450 hommes[1]. Certains historiens plus tardifs suggèrent un nombre de 6 400 hommes, mais les estimations les plus récentes donnent plutôt un effectif total de 5 400 soldats[1].

La bataille

Dispositions des deux armées

Le matin du 4 juillet, Reynier se met en marche et s'avance en direction d'une plaine, le long de la rivière Lomato. Croyant son armée supérieure en nombre, Stuart se dirige au même endroit, parallèlement aux troupes françaises. Les Britanniques, initialement formés en colonne, finissent par adopter une formation en échelon. Du côté français, le flanc gauche est en tête du dispositif, tandis que du côté britannique, le flanc droit est positionné en avant du reste de l'armée. L'aile gauche française, commandée par le général de brigade Louis Fursy Henri Compère, comprend le 1er régiment d'infanterie légère sur la gauche et le 42e régiment d'infanterie de ligne sur la droite. Le centre, commandé par le général de brigade Luigi Gaspare Peyri, compte deux bataillons polonais et le 4e bataillon du 1er régiment d'infanterie suisse. Sur le flanc droit, le général de brigade Antoine Digonet a sous ses ordres le 23e régiment d'infanterie légère et le 9e régiment de chasseurs à cheval, ainsi que l'artillerie de campagne[2].

Face aux Français, les troupes du colonel James Kempt sont situées sur le flanc droit britannique, en échelon avant. Derrière Kempt, à gauche, se trouve la 2e brigade du colonel Wroth Palmer Acland, qui a également derrière lui la 3e brigade du colonel John Oswald, qui constitue le centre de l'armée du général Stuart. La 1re brigade commandée par le colonel Galbraith Lowry Cole est déployée sur le flanc gauche avec l'artillerie. Les soldats de Cole sont plus proche des lignes françaises que la brigade d'Oswald dont une seule unité, le 20th Regiment of Foot, participe à la bataille[2].

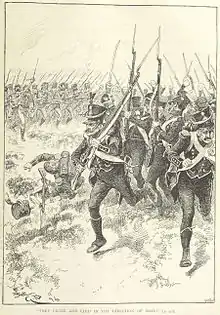

Attaque et déroute du 1er léger

Les deux armées étant presque en contact, Stuart se rend compte de son infériorité numérique mais ne modifie pas son dispositif. Le Royal Corsican Rangers et les Siciliens envoyés en avant par le colonel Kempt tombent sur les voltigeurs de Compère et reculent. Kempt détache alors les flanqueurs du 35th Regiment of Foot et les compagnies légères du 20th pour les aider. Les soldats britanniques parviennent finalement à stopper les tirailleurs français avant de rejoindre Kempt. Au même moment, le général Compère s'élance avec le 1er régiment d'infanterie légère sur les troupes de Kempt tandis que le 42e de ligne attaque la brigade Acland. Plus avancé, le 1er léger marchant en colonne se heurte le premier aux Anglais de Kempt. À 150 m, ceux-ci délivrent une première salve sur les assaillants. Le 1er léger poursuit sa progression, mais une deuxième volée des fusiliers britanniques tirée à 80 m blesse Compère qui continue néanmoins à exhorter ses hommes. Malmenés par les tirs adverses, les Français subissent une troisième décharge à 20 m de la ligne de Kempt. Ce feu intense jette le désordre au sein du 1er léger qui rompt les rangs et s'enfuit. Le général Compère ainsi que plusieurs de ses soldats sont faits prisonniers dans la brève mêlée qui suit la débâcle des Français[3].

Contre-attaque britannique et retraite française

L'attaque du 1er ayant échoué, la brigade Kempt charge ses adversaires ébranlés à la baïonnette. L'avant-garde britannique poursuit les Français qui fuient au-delà de Maida. Pendant ce temps, le 42e régiment d'infanterie se présente contre les troupes d'Acland, qui ouvrent le feu à 300 m de distance et maintiennent leur tir jusqu'à ce que l'attaque française soit stoppée. Ayant assisté à la déroute du 1er léger, le 42e fuit à son tour le champ de bataille[3]. Le général Reynier, constatant la déroute de son aile gauche, envoie la brigade Peyri face à Acland. Après un bref engagement, les Polonais battent en retraite, probablement à cause de la confusion régnant alors au sein des forces françaises. Le 4e bataillon suisse conserve cependant sa discipline et livre un combat honorable aux Britanniques. Stuart ayant envoyé des renforts, les Suisses reculent et rejoignent la brigade Digonet, qui a maintenant face à elle les brigades Acland et Cole. Le 9e régiment de chasseurs à cheval charge et contraint les bataillons britanniques à se former en carré. La brigade Oswald vient prêter main-forte à Acland et Cole, mais Digonet tient sa position, appuyé par la cavalerie et l'artillerie. Le 20th Regiment of Foot parvient finalement à flanquer le 23e léger sur sa droite et lui inflige de lourdes pertes. Cet événement amène le général Digonet à se retirer en bon ordre, concluant la bataille[4].

L'armée britannique du général Stuart, forte de 5 196 hommes au début de la bataille, perd 45 tués et 282 blessés pour un total de 327 victimes. Sur un effectif initial de 6 440 soldats, Reynier déplorent 490 tués et 870 blessés. En outre, les Britanniques capturent 722 soldats français et quatre canons[5]. Un autre source affirme que les Français réussissent toutefois à sauver leurs pièces d'artillerie. À titre d'exemple, le 1er régiment d'infanterie légère perd 50 % de ses effectifs tués, blessés ou prisonniers[4].

Conséquences

_-_Louis-Marie_Autissier.jpg.webp)

Reddition des garnisons françaises de Calabre

Victorieux, Stuart ordonne à la brigade Kempt de surveiller la retraite de Reynier, tandis que lui-même s'entretient avec l'amiral Sidney Smith sur la conduite à tenir. Le 6 juillet, ils décident de se diriger vers le sud afin de capturer les garnisons de Reynier. De fait, un demi-bataillon de la légion polonaise se rend à Stuart à Vibo Valentia[5] et le 7 juillet, trois compagnies polonaises déposent à leur tour les armes à Tropea face au capitaine Edward Fellowes, commandant la frégate HMS Apollo[6]. Reggio de Calabre capitule le 9 juillet face au brigadier-général Broderick et ses 1 200 soldats britanniques et napolitains. À cette occasion, 632 soldats du 1er léger et du 42e régiment d'infanterie sont faits prisonniers[7].

Stuart poursuit sa marche au sud et atteint Reggio le 23 juillet. Avant de regagner la Sicile, il neutralise, en coopération avec l'amiral Sidney Smith, toutes les garnisons de Reynier dans le sud de la Calabre[8]. Le 24 juillet, la forteresse de Scilla et 281 soldats du 23e régiment d'infanterie légère se rendent à la brigade Oswald, qui comprend à ce moment un bataillon du 10th et du 21th Regiment of Foot ainsi que les Chasseurs Britanniques. Les 500 hommes du 3e bataillon de la légion polonaise capitulent quant à eux face au capitaine William Hoste, du HMS Amphion, et au 78th à Crotone, le 28 juillet[7].

Prise de Gaète par Masséna et prolongement de la révolte napolitaine

L'armée napolitaine subit quant à elle un revers majeur le 18 juillet 1806, avec la prise de Gaète : l'artillerie française parvient à ouvrir une brèche dans les murs de la ville, entraînant la reddition de la garnison. En marchant vers le sud, Stuart et Smith ratent l'occasion d'aider les assiégés ou de débarquer à Naples pour tenter de renverser le gouvernement de Joseph. L'armée du maréchal Masséna, bloquée auparavant par le siège de Gaète, est désormais libre d'intervenir en Calabre. L'expédition britannique a toutefois accompli son principal objectif ; empêcher toute invasion de la Sicile. Elle a également encouragé et activé la révolte des Napolitains, qui se prolonge jusqu'en 1807[8].

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Battle of Maida » (voir la liste des auteurs).

- Hopton 2002, p. 111.

- Schneid 2002, p. 52 et 53.

- Schneid 2002, p. 53.

- Schneid 2002, p. 54.

- Smith 1998, p. 221.

- Smith 1998, p. 221 et 222.

- Smith 1998, p. 222.

- Schneid 2002, p. 55.

Bibliographie

- (en) Richard Hopton, The Battle of Maida 1806 : Fifteen Minutes of Glory, Barnsley, Leo Cooper, , 197 p. (ISBN 0-85052-845-3).

- (en) Frederick Schneid, Napoleon's Italian Campaigns : 1805-1815, Westport, Praeger Publishers, , 228 p. (ISBN 0-275-96875-8, présentation en ligne).

- (en) Digby Smith, The Napoleonic Wars Data Book, Londres, Greenhill Books, , 582 p. (ISBN 1-85367-276-9).