Les Douze Travaux d'Astérix

Les Douze Travaux d'Astérix est un film d'animation franco-britannique réalisé par René Goscinny et Albert Uderzo, sorti en 1976. Troisième dessin animé adapté de la bande dessinée franco-belge Astérix, le film se base pour la première fois sur une histoire originale, inspirée des douze travaux d'Hercule, avec une structure de film à sketches.

| Réalisation |

René Goscinny Albert Uderzo |

|---|---|

| Scénario |

Pierre Tchernia René Goscinny Albert Uderzo |

| Sociétés de production | Studios Idéfix |

| Pays de production |

|

| Genre | Animation |

| Durée | 78 minutes |

| Sortie | 1976 |

Série Astérix

![]() Pour plus de détails, voir Fiche technique et Distribution

Pour plus de détails, voir Fiche technique et Distribution

Après Astérix et Cléopâtre, il s'agit du second et dernier film d'animation réalisé par les auteurs originaux de la bande dessinée, et le premier produit par les studios Idéfix, créés par René Goscinny, Albert Uderzo et Georges Dargaud. La seconde réalisation des studios Idéfix sera La Ballade des Dalton, sorti en 1978, après le décès de Goscinny.

À sa sortie, Les Douze Travaux d'Astérix est un grand succès avec 2 202 481 entrées en France.

Synopsis

En 50 avant J.-C., dans la Gaule occupée par les Romains, un petit village résiste encore et toujours à l’envahisseur. Jules César, à qui l’on a rapporté que ces irréductibles Gaulois étaient dotés de pouvoirs divins, leur lance alors un défi. Astérix et Obélix devront se soumettre à douze épreuves (comme les travaux d'Hercule). Cependant les travaux d’Hercule étant un peu « passés de mode », César et ses conseillers ont mis en place de nouvelles épreuves. S'ils réussissent, César leur promet de quitter le pouvoir et de le remettre à Abraracourcix, leur chef. Mais s'ils perdent une de ces épreuves, ils connaîtront la colère de César. Le Romain Caius Pupus, homme de petite taille à la démarche de pigeon, est envoyé avec eux pour leur servir à la fois de guide et d'huissier.

La première épreuve consiste à battre Mérinos, athlète grec, champion de Marathon, à la course à pied. Le champion olympique suivi par Astérix (aidé de la potion magique) accélère, se transforme en fusée, passe trois fois de suite le mur du son. Le champion, dans son élan pour aller plus vite qu'Astérix, s'assomme contre un pommier. Astérix s'amuse tout au long de la course à montrer à Mérinos les champignons et les fleurs qu'il a cueillis, tout en suivant le Grec sans effort apparent alors que celui-ci effectue un effort considérable.

Pour la deuxième épreuve, il s'agit de lancer le javelot plus loin que Kermès le Perse. Celui-ci ne semble entraîner que son bras droit car il est démesuré. Il arrive à lancer le javelot jusqu'en Amérique, mais Obélix, sans effort apparent, lance son javelot si loin qu’il fait le tour de la Terre, arrive dans le dos du Perse et le poursuit.

Pour remporter la troisième épreuve, il faut vaincre Cylindric le Germain lors d'un combat. Cylindric est un expert en arts martiaux et principalement en judo[note 1]. Contrairement à ce que laisse penser la porte énorme par laquelle il doit entrer, c'est un petit homme, plus petit qu'Astérix, vêtu d'un kimono. Cylindric se sert de la force d'Obélix (qui veut en finir rapidement) et de sa susceptibilité sur sa grosseur pour l'envoyer sur les bords de l’arène et le battre. Astérix préfère ruser en demandant à Cylindric de lui enseigner sa technique. Le Germain se plie volontiers à sa requête, tant et si bien qu'Astérix finit par faire un nœud avec les bras et les jambes de son adversaire trop pédagogue.

La quatrième épreuve, considérée par César comme irréalisable, consiste à traverser un lac sans finir volontairement ses jours sur une île enchanteresse habitée par les prêtresses du plaisir. Leur havre renferme tout ce qu'un homme peut désirer, excepté des sangliers, au grand dam d'Obélix qui s'en plaint vertement et provoque ainsi le courroux des prêtresses. Chassé de l'île du plaisir, le livreur de menhirs retrouve ses esprits et empêche Astérix de succomber aux charmes langoureux des prêtresses.

Dans la cinquième épreuve, les Gaulois doivent soutenir l'insoutenable regard d'Iris, le mage venu d'Égypte[note 2]. Il hypnotise les gens et les oblige à se prendre pour des animaux. Exaspéré par les incessantes interruptions d'Astérix (« Vous pouvez en allumer un seul à la fois ? »), il perd pied lorsque ce dernier, intimé de répéter « Je suis un sanglier, je suis un sanglier ! » énonce plutôt « Tu es un sanglier, Tu es un sanglier ! ». Iris s'auto-hypnotise et s'enfuit à quatre pattes.

Le défi de la sixième épreuve est de manger le repas préparé par Mannekenpix le Belge, le cuisinier des Titans. Obélix (à qui Iris a donné faim avec ses histoires de sangliers) dévore lors de cette épreuve : un sanglier avec des frites, une volée d'oies, un troupeau de moutons, une omelette de huit douzaines d'œufs, un banc entier de poissons, un bœuf, une vache, deux veaux (« Oui, parce que séparer les familles, ça y faut pas faire, hein ! » dit alors Mannekenpix), une montagne de caviar (avec son petit toast), un chameau farci, un éléphant fourré aux olives, etc. Mannekenpix finit par sortir en pleurs car Obélix a tout mangé et il n'y a strictement plus rien dans la cuisine. Obélix s'étonne même de la tournure des évènements, car il sort peu après demandant à Astérix où est passé le chef, et ajoute : « Il m'a laissé tomber juste après les hors-d'œuvre ».

Pour la septième épreuve, il faut pénétrer dans l'antre de la Bête, une caverne sinistre dans laquelle vit une créature inconnue, et en sortir vivant. Astérix et Obélix y voient des oiseaux squelettiques, sont témoins d'une partie spectrale de tennis jouée avec un crâne (qui indique le score), rencontrent des yeux fantomatiques et se retrouvent pendant quelques secondes dans la station Alésia du métro de Paris avant d’être replongés dans le noir. C'est l'appétit d'ogre d’Obélix qui l'emportera sur le monstre. Cette victoire n'est cependant que suggérée, car on ne voit ni la bête ni comment Obélix lui a réglé son compte, on voit seulement Obélix, à la terrasse d'un café en compagnie d'Astérix et de Caius Pupus, demander un digestif en ajoutant que la bête était bonne[note 3].

Pour accomplir la huitième épreuve, les Gaulois doivent obtenir le laissez-passer A-38 dans la « maison qui rend fou »[note 4], un bâtiment bureaucratique de plusieurs étages organisé en dépit de toute logique, où le personnel (incluant quelques fous) redirige Astérix et Obélix d'un bureau à l'autre afin de réunir la totalité des formulaires nécessaires pour obtenir le laissez-passer A-38. Après avoir été désorienté et après qu'Obélix a frôlé la folie, la potion magique ne pouvant pas les aider, Astérix se ressaisit et décide de les prendre à leur propre jeu en demandant un laissez-passer imaginaire (A-39) selon une circulaire (B-65) qui l’est tout autant. Tout le personnel se met en quête du nouveau formulaire, causant le désarroi dans le bâtiment. Finalement, le laissez-passer A-38 lui est donné « gracieusement » par le Préfet afin de le faire partir et retrouver l'ordre dans les bureaux mais le Préfet lui-même devient fou à son tour. Pendant ce temps, à Rome, un conseiller informe César du succès des Gaulois, notamment sur l'épreuve de la Maison qui rend fou, en précisant qu'« Hercule lui-même ne l'aurait jamais réussie ».

La neuvième épreuve en appelle à l'agilité des deux Gaulois, qui doivent traverser un ravin sur un fil invisible, au-dessus des crocodiles du Nil. Arrivés au milieu du fil et manquant d'équilibre, ils choisissent finalement de se laisser tomber et d'affronter les crocodiles, qu'ils expédient à leur tour sur le fil invisible.

Après être descendus au fond d'un ravin, Astérix et Obélix doivent, pour la dixième épreuve, escalader la plus haute montagne et répondre à l'énigme du Vénérable du sommet. Après une escalade difficile, le Vénérable du sommet défie Astérix de trouver les yeux bandés quelle pile de linge a été lavée avec Olympe « la lessive des Dieux qui rend le linge doux et souple » dans une parodie de publicité des années 1970 pour de la lessive.

Pour la onzième et avant-dernière épreuve, Astérix et Obélix doivent dormir sur la plaine des Trépassés, un endroit peu propice au repos, hanté par les fantômes des légionnaires romains tombés au combat. Obélix essaye de les combattre, mais il est impossible de blesser les fantômes. Astérix, réveillé par l’agitation, leur fait une scène de voisinage typique pour tapage nocturne (« Vous savez l’heure qu’il est ?!? »), ce qui finit par leur faire peur.

Enfin, la douzième et dernière épreuve consiste à participer et survivre aux jeux du cirque Maxime. Les deux héros se réveillent inexplicablement dans la ville de Rome et y retrouvent tous les membres de leur village afin de combattre dans le colisée. Après avoir vaincu les gladiateurs (grâce à la potion de Panoramix), les Gaulois transforment le cirque Maxime en cirque moderne en assurant un spectacle agrémenté par la présence des fauves, éléphants et ours initialement destinés à les dévorer.

Après la réussite des Gaulois, César reconnaît qu’ils sont des dieux, leur donne le contrôle de l’Empire romain, et se retire avec la reine Cléopâtre dans une petite maison romaine. Caius Pupus demande en récompense de prendre sa retraite sur l’Île du plaisir. Les Gaulois, quant à eux, fêtent leur réussite autour d'un banquet. Obélix demande à Astérix s'ils sont vraiment devenus les maîtres de Rome. Astérix lui répond que ce n'est qu'un dessin animé et que tout est permis. Obélix se téléporte alors sur l'île du plaisir et déguste son sanglier, entouré des prêtresses.

Fiche technique

- Titre : Les Douze Travaux d'Astérix

- Réalisation : René Goscinny et Albert Uderzo

- Scénario : René Goscinny et Albert Uderzo, adapté de leur œuvre avec la collaboration de Pierre Tchernia

- Direction de la réalisation : Henri Gruel et Pierre Watrin

- Décors : Pierre Watrin, Pierre Leroy, Marie-Luce Image, Geneviève Desgagnes, Lucien Murtin et Philippe Wallet

- Animation : Bernard Roso, Robert Maxfield, José Abel, Jean Muller, Jean Gillet, Patrick Cohen, Harold Whitakker, Vivian Miessen, John Perkins, Dave Unwin, Brian Larkin, Borge Ring, Christopher Evans, Georges Grammat, John Halas, Janine Clerfeuille, Jean-Pierre Jacquet, Denis Boutin, Alberto Ruiz, Christiane Clerfeuille et Claude Monfort

- Supervision technique : Jacques Leroux, assisté de Jean-Pierre Watrin et Marie-Claude Martin

- Photographie : Jacques Capo, Michel Gantier et Denis Gruel

- Effets sonores : Henri Gruel

- Montage : René Chaussy, Minouche Gauzins, Isabelle Garcia De Herreros et Michèle Neny

- Musique : Gérard Calvi

- Production : René Goscinny, Albert Uderzo et Georges Dargaud

- Sociétés de production : Studios Idéfix, Dargaud Films, Les Productions René Goscinny, Halas et Batchelor

- Genre : animation

- Durée : 82 minutes

- Pays :

France /

France / .svg.png.webp) Royaume-Uni

Royaume-Uni - Langue : français

- Format : couleur — 35 mm — 1,66:1 — son mono

- Dates de sortie :

France :

France :

Distribution

- Roger Carel : Astérix / Caius Pupus / Idéfix / deux sénateurs

- Jacques Morel : Obélix / l'employé sur la balançoire

- Jean Martinelli : Jules César / Jupiter

- Pierre Tornade : Abraracourcix / Assurancetourix

- Henri Virlogeux : Panoramix / Iris / le décurion

- Micheline Dax : la grande prêtresse de l'île du Plaisir / Cléopâtre

- Gérard Hernandez : le vénérable du sommet

- Pierre Tchernia : le narrateur

- Roger Lumont : Cylindric le Germain

- Stéphane Steeman : Mannekenpix

- Georges Atlas : le fantôme de la plaine des Trépassés / Cétautomatix

- Henri Labussière : l'huissier de la maison qui rend fou

- Odette Laure : l'employée du guichet II de la maison qui rend fou

- Bernard Lavalette : le préfet

- Jacques Hilling : le dresseur du cirque

- Claude Bertrand : un sénateur / le centurion

- Nicole Vervil : Bonemine

- Jean Stout : le perroquet chantant Samba

- Monique Thubert[note 5] : Vénus

- Caroline Cler, Gisèle Grimm, Nicole Jonesco, Pascal Mazzotti, Mary Mongourdin, Laurence Riesner, Claude Dasset, Henri Poirier : voix additionnelles

Source : Allodoublage[1]

Production et réalisation

Un premier dessin animé pour les studios Idéfix

_en_staand_Morris_(tekenaar_Lucky_Luke)%252C_Bestanddeelnr_924-5896.jpg.webp)

Dans les années 1960, la bande dessinée française à succès Astérix a connu ses premières adaptations en dessin animé. La première, Astérix le Gaulois, adaptée du premier album du même nom, est produite par les studios belges Belvision, sous l'impulsion de l'éditeur Georges Dargaud, sans en informer les deux auteurs de la série, René Goscinny et Albert Uderzo. Ces derniers ne découvrent le film que lors d'une projection privée, mais ne s'opposent pas à sa sortie en salle[2], qui est un succès. N'étant pas convaincus par la qualité artistique de cette première adaptation, ils décident de superviser eux-mêmes la direction artistique de la seconde adaptation, Astérix et Cléopâtre, d'après l'album du même nom, toujours produite par Belvision. Uderzo dessine le storyboard tandis que Goscinny est épaulé par Pierre Tchernia dans l'adaptation du scénario. Malgré leur implication dans la réalisation du dessin animé, Goscinny et Uderzo sont quelque peu déçus par l'aspect visuel du film, bien qu'ils aient effectué de nombreux voyages à Bruxelles, aux studios Belvision, pour surveiller la qualité de l'animation et le respect du graphisme des personnages[3]. Pour eux, ces voyages restent insuffisants et il leur faudrait une présence quasi-permanente auprès des animateurs pour réaliser de nombreuses vérifications et corrections[3].

À l'automne 1973, René Goscinny, Albert Uderzo et leur éditeur Georges Dargaud s'associent donc pour créer leur propre studio d'animation, les studios Idéfix[4]. Posséder leur studio de dessin animé est depuis longtemps un rêve pour Goscinny et Uderzo, qui veulent devenir les Walt Disney français. À l'époque, lancer la création d'un dessin animé de long-métrage en France est une aventure complexe et presque inédite[4], la France ne comptant plus de grand studio d'animation depuis la fermeture en 1952 des studios Les Gémeaux de Paul Grimault[5] - [6], ruinés par le projet de La Bergère et le Ramoneur.

« Goscinny et moi étions très malheureux à la vision des précédents films, même si le public les avait suivis. Les deux premiers films n’ont pas été un titre de gloire pour nous. Et il a fallu subir plusieurs fois les premières… À force de revoir ces défauts que nous ressentions toujours plus parce que nous les connaissions mieux, ils étaient devenus énormes ! Pour celui-ci, on pourra éviter ce genre de choses. Goscinny et moi faisons le storyboard et nous espérons tout superviser. Car cette fois le dessin animé sera réalisé à Paris, par un studio que nous avons nous-mêmes créé. Nous serons à la fois auteurs et réalisateurs, nous travaillerons vraiment étroitement avec les animateurs. Si l’on se lance dans cette aventure, c’est que l’on a mis le paquet ! »

— Albert Uderzo[5] - [7] - [3].

« C’est un vieux rêve d’enfance que nous avions avec Albert Uderzo, qui lui a débuté d’ailleurs dans le dessin animé. C’est l’aboutissement de dix ans de travail, parce que nous avons commencé à faire du dessin animé dans d’autres studios. Il a fallu dix ans pour que nous puissions avoir nos propres studios et réaliser les films tels que nous les souhaitions. Nous l’avons fait, je dois dire, grâce à Astérix, qui est un personnage miracle et qui est notre vedette, et qui nous a permis de plusieurs façons de réaliser ce rêve. »

René Goscinny fait appel à Henri Gruel pour constituer les équipes techniques et artistiques des studios Idéfix[6]. Ce dernier a réalisé plusieurs courts-métrages d'animation et a été le responsable des effets sonores d’Astérix le Gaulois et Astérix et Cléopâtre, ainsi que des deux réalisations de Pierre Tchernia scénarisées par Goscinny, Le Viager et Les Gaspards[6]. Gruel obtient de Goscinny de pouvoir partager la direction artistique des studios avec Pierre Watrin, qu'il considère comme un excellent dessinateur, l'un des meilleurs anciens animateurs de Paul Grimault[6]. Durant plusieurs mois, Gruel et Watrin contactent d'anciens artistes et animateurs, ainsi que de jeunes artistes prometteurs[6]. La plupart des anciens animateurs de Paul Grimault travaille alors dans de petites structures de dessin animé, et serait intéressée par l'idée de retravailler dans un « vrai » studio[6]. Pourtant, la recherche de Pierre Watrin et Henri Gruel s'avère difficile, la plupart des anciens employés des studios Les Gémeaux s'étant reconvertis dans l'illustration et la publicité[6]. Les talents manquent et, à la demande de Goscinny, Henri Gruel réclame à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris l'ouverture d'une section cinéma d'animation pour fournir en jeunes artistes les studios, qui offrent ainsi un emploi aux étudiants dès leur sortie de l'école ; quelques mois plus tard, sous l'impulsion de Pierre Ayma, un département « Cinéma d'animation » est créé dans le Centre de formation technologique des Gobelins[6] - [note 6].

Les locaux des studios Idéfix sont installés au 16 rue Guillaume-Tell, dans le 17e arrondissement de Paris[6]. Gérard Pradal devient le directeur des studios, et confie son poste de rédacteur en chef de Pilote à Guy Vidal[6]. Lors d'une réunion préparatoire le , René Goscinny demande aux nouveaux animateurs et aux jeunes postulants d'animer « en guise de test d'embauche, une scène dans laquelle Astérix et Obélix arrivent dans l'image par la droite, face à deux Romains rapidement ejectés du cadre, d'une baffe pour l'un et d'un uppercut pour l'autre », pour se familiariser aux graphismes d'Uderzo[6].

Suivant l'exemple de Lucky Luke, René Goscinny décide que le premier projet des studios Idéfix se basera sur un scénario original, directement adapté à la narration cinématographique[4] - [8]. Albert Uderzo trouve le point de départ de l'histoire et le soumet à Goscinny tandis qu'ils patientent dans une salle d'attente de l'hôpital américain de Neuilly où Gilberte Goscinny est en train de subir des examens médicaux[9] :

« En prospectant les légendes classique de l'Antiquité, je m'étais arrêté aux douze travaux d'Hercule. René a saisi l'idée au vol, car il y voyait la possibilité de douze sketches greffés sur un thème central. »

— Albert Uderzo[10] - [4]

Pierre Tchernia participe de nouveau à l'écriture du scénario et des dialogues[4]. Le scénario de Goscinny détaille, pour chaque scène, avec beaucoup de précisions, le décor, la mise en scène, les sons et les dialogues. Uderzo crée le storyboard, ou « scénarimage », et les model sheet destinés aux animateurs.

Durant les deux ans de travail sur le film, Goscinny et Uderzo publient tout de même deux albums : La Grande Traversée et Obélix et Compagnie[9].

Fabrication du film

« Un travail de fourmi ! Il faut d’abord dire que c’est une technique artisanale d’une grande précision. En gros, les étapes sont les suivantes : on écrit un scénario, on fait un découpage que l’on nomme un storyboard, on dessine, on filme, et il ne reste plus qu’à prier le ciel ! »

« Deux années de travail, 500 000 dessins, 400 décors et une dose de patience à toute épreuve ! Les animateurs sont les magiciens du dessin animé. Ils doivent être non seulement d’excellents dessinateurs, mais ils doivent avoir en plus le sens du mouvement en étant de bons comédiens, car ce sont eux qui donnent vie aux personnages. »

Enregistrement des dialogues

L'enregistrement des dialogues a lieu avant le travail d'animation, pour synchroniser avec précision le mouvement des lèvres des personnages[11]. De la même manière, pour inspirer le travail des animateurs, les thèmes musicaux du film sont créés par le compositeur Gérard Calvi dès le début de la production[11]. Sous la direction de René Goscinny et Pierre Tchernia, les comédiens enregistrent leurs dialogues avec le storyboard comme unique référence visuelle[11]. Pour la plupart issus de la distribution vocale des deux adaptations précédentes, Astérix le Gaulois et Astérix et Cléopâtre, certains comédiens doublent plusieurs personnages, comme Roger Carel (Astérix, Caius Pupus, Idéfix), Micheline Dax (la grande prêtresse de l'île du Plaisir et Cléopâtre) ou encore Pierre Tornade (Abraracourcix et Assurancetourix). Toutefois, une partie des dialogues et de la musique est ré-enregistrée en postsynchronisation avec les bruitages, pour coller à la version définitive de l'animation[11], les comédiens pouvant s'améliorer à la vue des images.

Model sheet

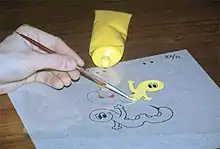

Pour chaque personnage, Albert Uderzo dessine des feuilles de modèle où le personnage est représenté de face, de trois quarts, de profil et de dos, avec des expressions, positions et attitudes variées[12]. Il réalise ainsi plusieurs dizaines de dessins, qui sont photocopiés et distribués aux animateurs, pour qu'ils respectent le graphisme, le volume et les proportions des personnages conçus par Uderzo[12]. Par la suite, des photocopies de ces planches sont mises en couleur, pour établir les références de peinture destinées aux « gouacheuses », qui appliquent la couleur sur les celluloïds[12]. De plus, des bustes en plâtre des principaux personnages et des accessoires difficiles à dessiner (casque à ailes, glaive) sont mis à la disposition des animateurs[12].

Layout et animation

En se basant sur des photocopies agrandies du storyboard, le directeur de l'animation réalise le layout, c'est-à-dire la mise en place de l'animation et le décor de chaque plan du film, qu'il ne fait qu'esquisser, avec des indications sur les mouvements de caméra[12]. Son travail sert de base aux animateurs et au décorateur[12]. Ensuite, l'animateur débute l'animation en esquissant au crayon les positions extrêmes du mouvement du sujet, que son assistant complète en comblant les espaces entre chaque dessin[12]. L'assistant vérifie aussi chaque détail vestimentaire, en s'aidant des model sheet[12].

Un minimum de douze dessins doivent être produits pour réaliser une seconde d'animation[13]. Filmés image par image, les dessins sont régulièrement projetés en présence des animateurs et des auteurs Goscinny et Uderzo, qui vérifient ainsi la qualité du mouvement et le respect du graphisme[13].

Traçage et mise en couleurs

Bande originale

Gérard Calvi compose la musique des Douze Travaux d'Astérix, après celles de Deux Romains en Gaule, Astérix le Gaulois, Le Petit Baigneur, Astérix et Cléopâtre, Le Viager et Les Gaspards.

À l'instar des dialogues, les thèmes musicaux du film sont esquissés par le compositeur Gérard Calvi dès le début de la production, pour inspirer le travail des animateurs[11]. Contrairement à Astérix et Cléopâtre, le film ne contient pas de séquences chantées[14]. Pour le film, Calvi compose un nouveau thème d'Astérix « influencé par le langage du jazz », différent de celui d’Astérix le Gaulois, et une samba pour les scènes de l'Île du Plaisir[14].

« J'ai enregistré une maquette de cette samba avant de convoquer les danseurs brésiliens que l'on a filmé en pleine action, pour ensuite, à l'animation, reproduire les mouvements de leurs corps sur Obélix, quand il danse lui-même la samba. Vous imaginez la situation : comme dans la cabine des Marx Brothers, on s'est retrouvé dans un bureau de vingt mètres carrés chez Dargaud, rempli de Brésiliens qui se trémoussaient sur ma musique en se cognant contre les tables. »

— Gérard Calvi[15] - [14].

Accueil

Sortie et promotion

Les studios Idéfix réalisent deux courtes séquences animées destinées à la promotion du film[16]. L'une met en scène les héros gaulois et Jules César avec les animateurs vedettes de la radio Europe 1, Denise Fabre, Maryse et Philippe Gildas (caricaturés par Uderzo)[16]. L'autre est une séquence de cinq minutes mélangeant prise de vues réelle et dessin animé : destinée à une émission intitulée « Ces drôles de Français » pour Les Dossiers de l'écran d'Antenne 2, elle permet à Pierre Tchernia d'interviewer Astérix et Obélix animés, avant de passer à Goscinny et Uderzo en chair et en os ; l'émission se termine sur le traditionnel banquet final où Tchernia, caricaturé par Uderzo, festoie en compagnie des deux Gaulois[16] - [17].

Georges Dargaud réunit de grands moyens pour la promotion du film, en organisant notamment une grande tournée à travers la France, retenant spécialement un Falcon de Dassault Aviation « afin d'effectuer une étape par jour et offrir une projection aux édiles des grandes villes choisies et à la presse régionale », comme l'explique Uderzo[17]. Toutefois, son épouse Gilberte étant atteinte d'un cancer, René Goscinny ne participe pas à cette tournée, pour rester auprès d'elle[17]. Uderzo présente donc leur film sans son partenaire, en compagnie de Dargaud et de l'attachée de presse[17].

Box-office

Le film a totalisé 2 202 481 entrées en France[18] - [19], 7 198 628 entrées en Allemagne[20], 336 241 entrées au Danemark[21], 287 290 entrées en Espagne[22] et 139 381 entrées en Suède[18].

| Semaine | Rang | Entrées | Cumul | no 1 du box-office hebdo. | Source | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | au | 4e | 73 043 | 73 043 entrées | Le Corps de mon ennemi | |

| 2 | au | 4e | 106 478 | 179 521 entrées | L'Aile ou la Cuisse | |

| 3 | au | 7e | 44 681 | 224 202 entrées | L'Aile ou la Cuisse | |

| 4 | au | 8e | 49 449 | 273 651 entrées | L'Aile ou la Cuisse | |

| 5 | au | 17e | 19 535 | 293 186 entrées | La Malédiction | |

Exploitation ultérieure à la télévision et en vidéo

De 1976 à 2016, Les Douze Travaux d'Astérix a été diffusé à vingt-cinq reprises à la télévision française, étant, en 2016, le huitième film le plus diffusé sur les chaînes nationales, selon une étude du CNC[5]. Il a notamment été diffusé quatorze fois de 2006 à 2015[5].

Depuis 1982, la station de télévision Télé-Québec, met en ondes pour le congé des fêtes, à partir de la mi-décembre jusqu'au début janvier, une grille horaire spéciale ; la série de films jeunesse Ciné-cadeau. Plusieurs dessins animés, dont Les Douze Travaux d'Astérix, sont diffusés en rafale[23]. À partir du pour deux semaines, lors du confinement dû au Covid-19, cette chaîne de télévision diffuse Ciné-mollo. Les Douze Travaux d'Astérix y est présenté le 20 mars[24].

Autour du film

Albums dérivés

À la différence des autres films, celui-ci n'a pas été basé sur un album préalablement édité mais d'après un scénario inédit qui fut décliné en format papier dans différentes éditions.

1976

- Les 12 Travaux d'Astérix

Dès sa sortie, le film a été adapté sous forme de roman illustré d'images tirées du film au format album de 60 pages A4 et à couverture cartonnée. La narration et les dialogues sont sensiblement identiques au film[25]. À quelques reprises, au fil des ans, l'illustration de la couverture a été changée[26].

- Version en mini-livres

Dargaud presse diffuse une adaptation de l'album, découpée en douze « mini-livres » de 16 pages. Le texte est sensiblement le même mais les illustrations sont inédites. Elle est publiée en encart dans plusieurs quotidiens régionaux[25].

- Version Sud Ouest

Le quotidien Sud Ouest obtient l'exclusivité d'une version sous forme de strips qui deviendra bientôt rarissime. Dans ses éditions du 8 octobre (numéro 9965) au 13 novembre (numéro 9995), le journal publie trente-et-une planches (dont quatre en couleur), avec découpage des scènes et bulles de dialogues, à raison d'une planche de trois à six strips par jour[25]. Uderzo supervise la production de cette adaptation, effectuée à partir d'un millier de ses croquis et feuilles de modèle originaux[26]. Elle aurait été dessinée par Marcel Uderzo, le frère d'Albert, et demeure assez fidèle au film. L'intégralité de l’œuvre est bientôt publiée en couleur dans un fascicule publicitaire de trente-deux pages[26] offert dans les stations service Chevron en Belgique contre 50 litres d'essence[note 7] - [25]. Subséquemment, cette version n'est jamais sortie de façon officielle mais des éditions pirates existent.

2016

- Les XII Travaux d'Astérix

Pour commémorer le quarantième anniversaire de la sortie du film, Hachette Livre publie une version entièrement revisitée de l'album originel[27] incluant quarante images, issus de la production du dessin animé, présentées en pleines pages, encrées à la plume et colorées à l’aquarelle. Uderzo signe un nouveau dessin pour la page couverture[26].

- Les 12 Travaux d'Astérix – Edition Artbook

Un tirage de luxe de 96 pages, basé sur l'édition de 1976, incluant 16 pages d'un cahier graphique a été publié le 19 octobre par Hachette Livre. On y inclut aussi douze ex-libris au format 295 × 375 mm, imprimés sur papier 250g[28] - [29].

Version audio

Un 33 tours, sur l'étiquette Pathé/EMI, accompagné de huit pages de dessins tirés du film, a aussi été commercialisé en 1976[30]. On entend les mêmes comédiens du dessin animé sur cette version audio.

- Texte : René Goscinny

- Illustrations : Albert Uderzo

- Musique : Gérard Calvi

- Orchestrations : Gérard Calvi, Mickey Nicolas

- Producteur : Henri Gruel

- Ingénieur de son : Jean-Claude Lefevre[31]

Références

- Lorsque le javelot lancé par Obélix passe devant un camp amérindien, on peut voir le personnage d'Oumpah-Pah qui est tiré de la bande dessinée éponyme des mêmes auteurs.

- Un légionnaire dit au début à son centurion une citation latine peu connue qui est « post equitem sedet atra cura » qui signifie « le noir souci monte derrière le cavalier ».

- Lors de la scène où Obélix doit manger le repas titanesque, le nom du cuisinier belge, Mannekenpix, fait référence à la statue bruxelloise, le Manneken-Pis. Il est d'ailleurs doublé par Stéphane Steeman, lui-même belge.

- La scène de l'antre de la bête est une référence aux catacombes de Paris, thème au centre de la précédente collaboration entre René Goscinny et Pierre Tchernia, Les Gaspards.

- Dans la maison qui rend fou, Obélix casse les bras d'une statue de femme qui représente en fait la Vénus de Milo. Ce gag sera repris dans le film Astérix et la Surprise de César, ainsi que dans Astérix aux Jeux olympiques en 2008.

- Lors d'une discussion entre les dieux, à la suite de la séquence du Vénérable du sommet, Vénus caricature Brigitte Bardot.

- Lorsque Brutus joue avec un couteau au début du film, César lui dit : « Brutus, cesse de jouer avec ce couteau, tu finiras par blesser quelqu'un. » Cette phrase est un clin d'œil à la mort de Jules César qui fut poignardé par Brutus (entre autres). D'ailleurs Brutus se blesse lui-même.

- Lorsqu'après avoir passé la nuit dans la plaine des Trépassés, les deux héros se réveillent dans Rome sans savoir comment ils y sont arrivés, c'est une référence à l'adage « tous les chemins mènent à Rome » ; mais également une contre-référence à l'adage « Rome ne s'est pas faite en un jour », en témoigne la phrase d'Obélix : « Ou bien il se passe des choses que je comprends pas, ou bien ils construisent drôlement vite, les Romains... »

- Dans la scène du cirque, on voit une poule qui se fait écraser par le casque d'Abraracourcix, ce qui est un clin d'œil aux bandes dessinées, dans lesquelles une poule du village est amoureuse du casque du chef, qui se retrouve souvent à terre à la suite des innombrables chutes de celui-ci de son pavois. Cette idée est d'ailleurs confirmée puisque dans le film, la poule se met à pondre des œufs coiffés du casque d'Abraracoucix (ainsi que des coquetiers, la tête de Donald, des chapeaux haut-de-forme...).

- À la fin du film, lorsque Jules César, forcé de remettre son pouvoir et son empire entre les mains du village gaulois, se retrouve à la retraite, il fait du jardinage dans sa maison de campagne, coiffé d'un chapeau de paille. C'est une allusion à l'album Les Lauriers de César (1972), où les deux héros se rendent à Rome pour mettre la main sur le fameux couvre-chef du dictateur. Se retrouvant en prison, ils reçoivent la visite de leur avocat qui leur annonce la venue prochaine de César. Et lorsqu'Astérix lui demande s'il portera sa couronne de lauriers, l'avocat lui répond : « Je ne l'ai jamais vu coiffé d'un chapeau de paille, mon ami ».

- La scène où Astérix tracte Obélix pendant qu'il se fait attaquer par un aigle est un clin d’œil à l'attaque du condor dans l'album de Tintin, Le Temple du Soleil.

- Dans l'extension Blood and Wine (2016) du jeu The Witcher 3: Wild Hunt (2015), pour réactiver le compte du personnage principal Geralt de Riv à la banque Cianfanelli, Geralt se voit contraint de suivre de nombreuses et pénibles tribulations administratives, parmi lesquelles remplir le formulaire A 38. Référence directe au laissez-passer de « la maison qui rend fou ».

Autres

- Durant les épreuves, Astérix fait deux fois usage de la potion magique (à l'insu de Caius Pupus) : l'une pour la course contre le champion Mérinos ; l'autre pour esquiver les crocodiles du Nil dans le fond du gouffre. Or cela peut être considéré comme un acte de tricherie et donc mener à une disqualification. Ironiquement, dans l'album Astérix aux Jeux olympiques, la potion magique fût déclarée illégale pendant les jeux car elle était considérée comme un produit dopant. Par conséquent, dans Les Douze Travaux, Astérix et Obélix sont censés n'avoir remporté que dix épreuves en tout.

- Notons une différence entre les douze travaux décrits dans la mythologie grecque et ceux décrits par César. En effet, le douzième travail d’Hercule (Héraclès) était de ramener le chien Cerbère des Enfers et non de « délivrer Thésée des Enfers » comme mentionné par César au début du film. Les onze autres sont concordants bien qu’ils soient résumés.

- Quatre ans après son film Le Viager (1972), Pierre Tchernia retrouve René Goscinny avec lequel il avait écrit le scénario, Gérard Calvi qui en avait écrit la musique, et Odette Laure qui y jouait l'un des principaux rôles.

- Dans ce dessin animé, Cétautomatix porte des braies mauves et Ordralfabétix des braies vert foncé, alors que dans la bande dessinée ils portent tous deux des braies rouges.

- Huit erreurs sont à noter :

- Lorsqu'Obélix lance le javelot, celui-ci a le manche de couleur rouge avec un anneau gris. Au moment où le javelot fait le tout de la Terre, les couleurs sont inversées jusqu'à ce qu'il arrive derrière le perse, là où les deux couleurs ont repris leurs sens initiaux.

- lors de la dernière épreuve du cirque, l'un des Gaulois est poursuivi par un gladiateur vêtu d'un pagne bleu après l'avoir visé avec son lance-pierres, mais lorsqu'Agecanonix s'interpose et fait un croche-pied au gladiateur, son pagne change subitement de couleur (il devient rose au moment du croche-pied).

- Dans l'épreuve du Cirque, alors qu'Ordralfabétix et Obélix se disputent, les cheveux du poissonnier deviennent soudainement rouges comme ceux d'Obélix, puis reprennent leur teinte blonde lors du changement de plan suivant, puis de nouveau rouge, puis à nouveau blond suivant le plan.

- Le doublage de la voix d'Astérix est en décalage avec le mouvement d'animation de sa bouche avant l'épreuve de l'ascension de la montagne du Vénérable du Sommet.

- dans la maison qui rend fou, quand Astérix demande le laisser-passer A39, l'employée à côté de celle du guichet 2 a une autre couleur de cheveux avant de redevenir comme elle était ; au cours de la même épreuve, un autre employé a les cheveux roux et juste après blancs, pour repasser au roux. De plus, l'huissier dit que le guichet 2 se trouve au 3e étage, couloirs B, porte 6. Quand les deux employées de cette porte vont se renseigner pour le laisser-passer A39, l'une dit qu'elles doivent aller au 2e étage, escalier H, couloirs M, autrement dit un étage en dessous d'elles. On les voit juste après monter à l'étage supérieur alors qu'elles auraient dû descendre pour aller au 2e étage. Enfin, quand le préfet remet le laisser passer A38 à Astérix, il passe du marron au violet.

- C'est le premier film où Astérix a sa gourde de potion magique.

- Vers la fin du film, lors du banquet, Astérix brise le quatrième mur en disant que c'est un dessin animé.

- Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les adversaires les plus difficiles de l'arène du cirque n'étaient pas les fauves puisque les Gaulois les ont matés facilement. Les gladiateurs étaient plus difficiles car les Gaulois étaient vraiment obligés de les battre. On peut même voir que Cétautomatix se fait mal en frappant le casque de l'un d'eux qu'Assurancetourix met pour se protéger.

- Comme le Professeur Tournesol de Tintin, l'huissier de la maison qui rend fou est doublé par Henri Labussière et il est sourd comme lui. Labussière est devenu la voix de Panoramix après ce film, de 1985 à 1994.

- Il y a un anachronisme dans la scène des jeux lorsqu'Abraracourcix dit que ça lui rappelle les arènes de Lutèce or ces dernières datent du IIeme siècle.

- Avant de s'y faire berner, Cylindric enseigne à Astérix : « vous prenez ma main, vous mettez bien le pied sur mon ventre et vous tirez en arrière ». Mais pour faire cette prise à Obélix le Germain prend son bras et ne lui met pas le pied au ventre, toutes deux sont d'ailleurs des prises surréalistes.

Notes et références

Notes

- Ceci constitue un anachronisme puisque le judo a été inventé en 1882.

- De manière intentionnelle ou non, Iris présente une certaine ressemblance avec le docteur Septimus dans l'album de Blake et Mortimer La Marque jaune, en raison notamment de la forme de ses yeux et de la présence d'une lampe sur son front.

- Caius Pupus : « Veuillez excuser ma curiosité, mais la bête, elle était comment ? » — Obélix : « Oh, elle était bonne ! (Se tournant vers le bar) Garçon ! Un digestif ! »

- Ce passage est une mise en scène parodique du système administratif français, réputé pour son extrême complexité.

- Monique Thubert est une imitatrice de Brigitte Bardot.

- Depuis, l'école des Gobelins demeure la principale école française de formation aux métiers de l'animation, avec une réputation internationale. Ses élèves sont embauchés dans des studios aussi prestigieux que Disney, Universal, Hanna Barbera, Pixar ou Dreamworks. Par ailleurs, Louis Clichy, ancien élève des Gobelins passé chez Pixar, a co-réalisé Le Domaine des dieux, neuvième adaptation en long-métrage d'animation d'Astérix.

- D'autres bandes dessinées dans le même format mais composées d'extraits déjà publiées sont aussi disponibles; Gaston en action !, Lucky Luke et le piano !, Les plus grandes peurs de Tintin !, Plein feux sur Michel Vaillant et Steve Warson !, Les meilleurs gags de Boule et Bill ! et Spirou et les petits formats !

Références

- « Casting français du film » sur Allodoublage, consulté le 24 octobre 2012

- Astérix de A à Z, p. 13.

- Goscinny et le Cinéma 2017, p. 128.

- Goscinny et le Cinéma 2017, p. 129.

- Dossier de presse Les XII Travaux d'Astérix, éditions Albert René, 2016, 12 pages (lire en ligne).

- Goscinny et le Cinéma 2017, p. 130.

- Interview télévisée d'Albert Uderzo, diffusée sur France Régions 3 en octobre 1976.

- Lombard 2017, p. 87.

- Lombard 2017, p. 88.

- Uderzo : de Flamberge à Astérix, 1985, p. 170.

- Goscinny et le Cinéma 2017, p. 151.

- Goscinny et le Cinéma 2017, p. 152.

- Goscinny et le Cinéma 2017, p. 153.

- Lombard 2017, p. 92.

- Livret du CD Astérix au cinéma, conçu par Stéphane Lerouge, Play Time, 1996.

- Goscinny et le Cinéma 2017, p. 137.

- Lombard 2017, p. 93.

- http://www.imdb.fr/title/tt0072901/business

- « Douze travaux d/'Astérix (1976) », sur jpbox-office.com (consulté le ).

- (de) « Die erfolgreichsten Filme in Deutschland seit 1957 », sur insidekino.com (consulté le ).

- « Viden om Film », sur Dfi.dk (consulté le ).

- (en) « Mundo Cine - Todas la películas, todos los actores, toda la actualidad del mundo del cine », sur Mundo Cine (consulté le ).

- François Drouin, « Le retour de Ciné-Cadeau à Télé-Québec », infodimanche, (lire en ligne, consulté le ).

- « Télé-Québec lance Ciné-mollo, un Ciné-cadeau en temps de coronavirus », Huffington Post, (lire en ligne, consulté le ).

- Olivier J.H. Kosinski, « Les 12 travaux d'Astérix », sur Les grands classiques de Walt Disney et du cinéma d’animation (consulté le )

- « Astérix (Albums des films) - 1. Les 12 Travaux d'Astérix | Bdphile.info », sur www.bdphile.info (consulté le )

- « Les 12 travaux d'Astérix », sur Astérix - Le site officiel (consulté le ).

- « Les 12 travaux d'Astérix - artbook édition de luxe », sur BDfugue (consulté le ).

- « Les 12 Travaux d'Astérix Édition ArtBook Numérotée », sur Blogspot.com (consulté le ).

- « Vinyle " Les 12 travaux d´ Asterix " 33 tours 33 cm 1976 " », sur Delcampe (consulté le ).

- (en) « Gérard Calvi - Les 12 Travaux D'Astérix », sur Discogs (consulté le )

Annexes

Bibliographie

- Bernard de Choisy, Uderzo-storix : l'aventure d'un Gallo-Romain, Paris, Jean-Claude Lattès, , 248 p. (ISBN 2-7096-1071-X, lire en ligne).

- Carine Picaud (dir.) et al., Astérix de A à Z : [exposition, Paris, Bibliothèque nationale de France-site François Mitterrand, grande galerie, 16 octobre 2013-19 janvier 2014], Paris, Hazan et Bibliothèque nationale de France, , 210 p. (ISBN 978-2-7541-0715-0 et 978-2-7177-2547-6, présentation en ligne)

- Philippe Lombard, Goscinnyscope : D'Astérix au Viager, tout le cinéma du maître de la BD, Paris, Éditions Dunod, , 192 p. (ISBN 978-2-10-076731-1 et 2-10-076731-3)

- Goscinny et le Cinéma. Astérix, Lucky Luke et Cie, Cinémathèque française / RMN, , 224 p. (ISBN 978-2-7118-7054-7 et 2-7118-7054-5).

Liens externes

- Site officiel

- Ressources relatives à l'audiovisuel :

- Allociné

- Centre national du cinéma et de l'image animée

- Ciné-Ressources

- Cinémathèque québécoise

- Unifrance

- (en) AllMovie

- (en) British Film Institute

- (pl) Filmweb.pl

- (en) IMDb

- (en) LUMIERE

- (de) OFDb

- (en) Rotten Tomatoes

- (mul) The Movie Database

- Ressource relative à la bande dessinée :

- (en) Comic Vine