Lasseube

Lasseube (en béarnais La Seuva ou La Séube) est une commune française, située dans le département des Pyrénées-Atlantiques en région Nouvelle-Aquitaine.

| Lasseube | |||||

Entrée de Lasseube. | |||||

Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Nouvelle-Aquitaine | ||||

| Département | Pyrénées-Atlantiques | ||||

| Arrondissement | Oloron-Sainte-Marie | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes du Haut Béarn | ||||

| Maire Mandat |

Laurent Keller 2020-2026 |

||||

| Code postal | 64290 | ||||

| Code commune | 64324 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Lasseubois | ||||

| Population municipale |

1 746 hab. (2020 |

||||

| Densité | 36 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 43° 13′ 19″ nord, 0° 28′ 41″ ouest | ||||

| Altitude | Min. 170 m Max. 416 m |

||||

| Superficie | 48,60 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Pau (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton d'Oloron-Sainte-Marie-2 | ||||

| Législatives | Troisième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

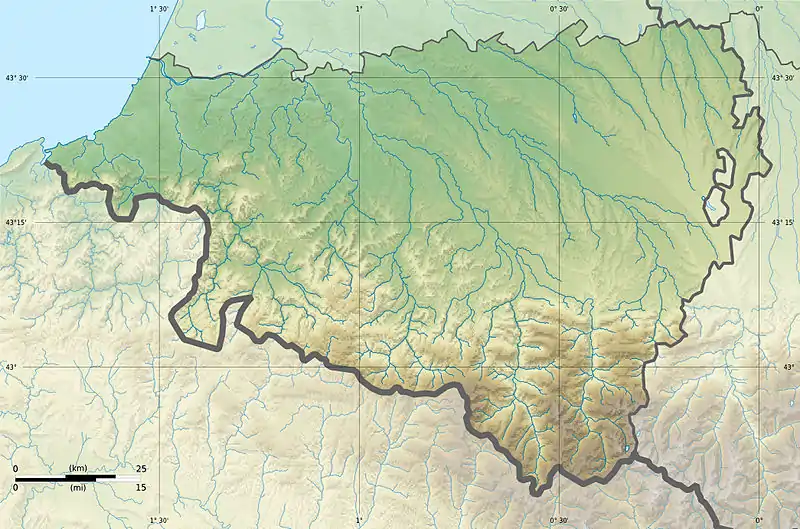

Géolocalisation sur la carte : Pyrénées-Atlantiques

Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Aquitaine

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | https://www.lasseube.fr/ | ||||

Géographie

Localisation

La commune de Lasseube se trouve dans le département des Pyrénées-Atlantiques, en région Nouvelle-Aquitaine[2].

Elle se situe à 19 km par la route[Note 1] de Pau[3], préfecture du département, et à 13 km d'Oloron-Sainte-Marie[4], sous-préfecture.

Les communes les plus proches[Note 2] sont[5] : Saint-Faust (5,7 km), Lasseubetat (5,8 km), Aubertin (5,9 km), Estialescq (5,9 km), Escou (6,4 km), Lacommande (6,7 km), Escout (6,9 km), Gan (7,5 km).

Sur le plan historique et culturel, Lasseube fait partie de la province du Béarn, qui fut également un État et qui présente une unité historique et culturelle à laquelle s’oppose une diversité frappante de paysages au relief tourmenté[6]. La commune est classée en zone de montagne par arrêté du [7].

Hydrographie

Autour de Lasseube les altitudes, les plus hautes, forment une « petite cuvette » drainée par la Baïse. Le régime hydrologique, de celle-ci, dépend :

- de l’imperméabilité faible du sous-sol car les éléments argileux y abondent ;

- de l’existence de petits affluents très courts ;

- de la présence d’orages ;

- de la forme de son bassin versant[9].

La forme allongée, comme pour la Baysole, favorise les faibles débits de pointe de crue en raison du temps plus important de l’acheminement de l'eau. En revanche, le bassin en forme d'éventail de la Baïse, avant sa confluence, favorise les forts débits de pointe car le temps de concentration est plus court.

Lasseube a eu et a souvent à souffrir de ces fortes et brusques augmentations, des débits, lors d’orages. Ces orages peuvent être ponctuellement très violents puisque Lasseube est sous les vents dominants, du « couloir » à grêlons Aspois favorisé par la topographie plus étroite de la partie avale de la vallée d’Aspe. En effet plus la vallée est étroite et plus le flux d'air s’accélère, cela crée une dépression au pied des montagnes qui "aspire" l'air environnant générant, alors, de violents orages sur le piémont.

La commune est traversée par la Baïse (qui se jette dans le gave de Pau) et ses affluents :

- le ruisseau la Baysole et ses affluents :

- le ruisseau l'Artiguet,

- le ruisseau la Bastarde,

- le ruisseau le Brésiau ;

- le ruisseau le Bert ;

- le ruisseau de Cambet ;

- le ruisseau de Labagnère et son affluent :

- le ruisseau les Courrèges (le Léza[10] ?) et son affluent :

- le ruisseau de Cambusset ;

- le ruisseau les Courrèges (le Léza[10] ?) et son affluent :

- le ruisseau de Malendrès ;

- le ruisseau de Montagnette ;

- le ruisseau le Rieu Grand.

Le Laring ou ruisseau de Naudy et son affluent, le ruisseau d'Antony, sont également présents sur le territoire de la commune. Le Laring est un affluent de la Baylongue, qui se jette dans la Baysère, affluent de la Baïse.

Le ruisseau l'Auronce, affluent du gave d'Oloron, arrose également le territoire de la commune.

Situation du bourg et des hameaux

L’enfant du pays, Pierre Bourdieu, nous présente le territoire de Lasseube comme étant « la région des collines d’entre les deux Gaves » le bourg est situé « dans une petite cuvette, au confluent des vallées de la Baïse et de la Baïsole » « à l’entour, sur les coteaux dont l’altitude varie entre 200 et 400 mètres, les fermes des hameaux se dispersent ».

Hormis le bourg ce paysage se compose de « quartiers qui correspondent à des unités morphologiques, par exemple une zone de collines délimitée par deux dépressions (quartier Rey) ou une petite vallée (Labagnère) ». « Étendu sur plusieurs kilomètres à travers les collines, le quartier constituait autrefois une unité de voisinage très vivante » qui possédait son « école » et son (ou ses) « auberge(s) ».

Dans le bourg « Les façades des maisons se pressent formant une ligne de façades continue le long de la grand-rue, de part et d’autre de l’église et de la place centrale où sont groupés les organes principaux de la vie villageoise ». Des jardins situés derrière les maisons se présentent sous forme de « bande de terrain de la largeur de la maison et longue d’une centaine de mètres ». Cette particularité souligne les franchises accordées, au Moyen Âge,« en faveur de tous les habitants établis ou qui s’établiront »[11](2).

« Chaque serf nouvellement affranchi se voit attribuer. L'emplacement type ou plasse d'environ 230 m2, parfois plus, est destiné à recevoir maison, cour et jardin-verger. Ce lot se présente toujours sous forme rectangulaire, beaucoup plus longue que large »[12].

Ce n’est que depuis une génération que « l’automobile a raccourci les distances, surtout depuis que les principaux chemins vicinaux ont été goudronnés » et que « Les modèles et les idéaux urbains ont envahi le domaine réservé du paysan. » mais la trame de ce paysage reste inchangée.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat des marges montargnardes », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[13]. En 2020, la commune ressort du type « climat de montagne » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Pour ce type de climat, la température décroît rapidement en fonction de l'altitude. On observe une nébulosité minimale en hiver et maximale en été. Les vents et les précipitations varient notablement selon le lieu[14].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 3]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[16] complétée par des études régionales[17] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Oloron-Ste-Mari », sur la commune d'Oloron-Sainte-Marie, mise en service en 1964[18] et qui se trouve à 11 km à vol d'oiseau[19] - [Note 5], où la température moyenne annuelle est de 13,5 °C et la hauteur de précipitations de 1 341,2 mm pour la période 1981-2010[20]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Pau-Uzein », sur la commune d'Uzein, mise en service en 1921 et à 20 km[21], la température moyenne annuelle évolue de 13,2 °C pour la période 1971-2000[22], à 13,4 °C pour 1981-2010[23], puis à 13,8 °C pour 1991-2020[24].

Réseau Natura 2000

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen de sites naturels d'intérêt écologique élaboré à partir des Directives « Habitats » et « Oiseaux », constitué de zones spéciales de conservation (ZSC) et de zones de protection spéciale (ZPS)[Note 6]. Deux sites Natura 2000 ont été définis sur la commune au titre de la « directive Habitats »[26] - [Carte 1] :

- le « gave de Pau », d'une superficie de 8 194 ha, un vaste réseau hydrographique avec un système de saligues[Note 7] encore vivace[27] ;

- « le gave d'Oloron (cours d'eau) et marais de Labastide-Villefranche », d'une superficie de 2 547 ha, une rivière à saumon et écrevisse à pattes blanches[28].

Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique

L’inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) a pour objectif de réaliser une couverture des zones les plus intéressantes sur le plan écologique, essentiellement dans la perspective d’améliorer la connaissance du patrimoine naturel national et de fournir aux différents décideurs un outil d’aide à la prise en compte de l’environnement dans l’aménagement du territoire.

Une ZNIEFF de type 2[Note 8] est recensée sur la commune[29] - [Carte 2] : les « coteaux et vallées "bocagères" du Jurançonnais » (20 986,16 ha), couvrant 23 communes du département[30].

Urbanisme

Typologie

Lasseube est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 9] - [31] - [32] - [33].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Pau, dont elle est une commune de la couronne[Note 10]. Cette aire, qui regroupe 228 communes, est catégorisée dans les aires de 200 000 à moins de 700 000 habitants[34] - [35].

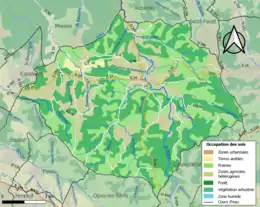

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (58,1 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (56,6 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (41,5 %), prairies (34,2 %), zones agricoles hétérogènes (22,6 %), terres arables (1,3 %), zones urbanisées (0,5 %)[36].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 3].

Lieux-dits et hameaux

- la Bagnère, au sud-est du bourg ;

- Clergat, coteau au nord du ruisseau de la Bagnère ;

- Côte Blanche, crête entre les vallons de la Montagnette et de la Baïsole ;

- Coustarret ;

- Houratade ou Houracade[37], fond de la vallée du Laring, ouverte sur le bourd de Lasseube (passage de la D 24) ;

- Peyruquet, crête entre les vallons du Bert et de la Montagnette ;

- Vic de Baigt, au nord-ouest, drainé par le Bert ;

- le Rey, quartier au sud entre Baïsole et Baïse.

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Lasseube est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations et séisme (sismicité moyenne)[38]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[39].

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par une crue torrentielle ou à montée rapide de cours d'eau, notamment la Baïse de Lasseube et l'Auronce. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1983, 2008, 2009, 2011, 2018 et 2021[40] - [38].

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie[41]. 96,1 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (59 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national)[Carte 4]. Depuis le , en application de la loi ELAN, différentes contraintes s'imposent aux vendeurs, maîtres d'ouvrages ou constructeurs de biens situés dans une zone classée en aléa moyen ou fort[Note 11] - [42].

Concernant les mouvements de terrains, la commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par des mouvements de terrain en 2013, 2014 et 2018[38].

Toponymie

Son nom béarnais est La Seuva, du latin silva, signifie « la forêt »[43]. Le toponyme Lasseube apparaît[44] sous les formes Sylvæ (1305, titres de Béarn[45]), La Seube d'Escot (1385, censier de Béarn[46]), Laseube (1434, notaires d'Oloron[47]), La Seuba (1540, réformation de Béarn[48]).

Histoire

En 1385, Lasseube comptait 12 feux et dépendait du bailliage d'Oloron.

L'émigration des lasseubois à la fin du XIXe siècle

Lasseube fut touchée par la vague nationale d’émigration, « Le , le Journal Officiel précise que ce n'est ni la pauvreté, ni la densité de population qui est en cause dans l'émigration, mais essentiellement les agents recruteurs et... la contagion de l'exemple. »[51](annexe LVIII). Dans le Sud Ouest « les agents ou sous-agents d'émigration quadrillent littéralement le paysage, un sous-agent par canton, ou presque ! »[51](annexe LV). Les cantons d’Oloron et de Lasseube se touchent le village fait donc partie du périmètre où nombreux seront les émigrés.

Sur un bateau un émigrant déclare, en 1863, racontant son voyage pour Montevideo : « ont nous a baptisés parce que ce jour-là nous entrions dans un nouveau monde, le 1er lO bre nous avons eu la mer très - grosse pendant 24 heures, je vous assure que nous avons bien dansé, il y avait 54 passagers tous du côte d'Oloron »[51] (annexe II). Pierre Bourdieu peut constater pour Lasseube, qu’il dénomme « Lesquire » (la cloche en béarnais) que, « Dans le quartier de HO., aux alentours de 1900, il n’y avait qu’une maison qui ne comptât pas un émigré au moins en Amérique. Il y avait à Oloron des recruteurs qui encourageaient les jeunes à partir. ».

Le rôle des « stratégies matrimoniales », si importantes alors à Lasseube, peuvent être une cause de départ :

« La mère lui dit « si tu te maries avec celle-là, il y a deux portes ; elle entrera par celle–ci, je sortirai par celle-là ou bien toi. La fille vint à le savoir ; elle ne voulut pas attendre qu’il la laissât et partit pour l’Amérique. ». « le sort traditionnel des cadets et cadettes qui n'épousaient pas une héritière ou un héritier a valorisé l'émigration plus que dans d'autres régions, »[51](annexe XVIII).

Toutefois la majorité des émigrations avaient des fondements économiques, elles se faisaient quand « il ne restait d’autre issue que d’aller chercher ailleurs ».

« Je te dirai que je ne regrette point le pauvre pays de Lasseube que l’on bêche toute l'année sans rien gagner au bout. […] Ainsi, tu me dis que tu as l'intention de venir me rejoindre. De ma part je te dirai que c'est le meilleur que tu dois faire. Fais le possible de décider nos bons parents de vouloir bien t’accorder cette idée, car ça sera un bonheur pour toi. »1890'(annexe LVIII)

« J'oubliais de vous dire cher père de faire savoir a tous les jeunes gens de Lasseube qu'ils s'enviennent a Montevideo car à peine qu'ils sachent garder les brebis, ils gagneront toujours cent francs par mois et ceux qui ont une profession encore de plus ».

Enfin à Lasseube également « Le service militaire obligatoire fut une des raisons que beaucoup de jeunes gens se donnèrent pour rester dans le pays d'accueil. »[51](annexe XII). Ainsi parmi les lasseubois émigrés « Ni Maurice P, ni Jean ni Joseph B ne reviendront accomplir leur service militaire. »[51](annexe LVII).

Héraldique

|

Blason | Échiqueté d’argent et de gueules, au chef d’azur chargé de trois étoiles d’or. |

|---|---|---|

| Détails | Le statut officiel du blason reste à déterminer. |

Histoire du blason du marquis de Lasseube, Armand Casaus

Ce blason commenté dans le « troisième volume cotté B Béarn dans l’Armorial général » réalisé par Hozier en 1696 est celui des « Casaus ». À quoi doivent-ils cette reconnaissance ?

La famille Casaus[52] possédait à Gan « une maison et quelques pièces de terre. Elle ne commence à être remarquable que depuis qu’un de leurs ancêtres, chirurgien de la reine Jeanne, qu’elle aima et combla de bienfaits »[53]. C’est Armand Casaus « fidel conseillat et médecin »[54] qui permit la naissance d’Henry IV après de précédents échecs : « les deux époux eurent dans les trois ou quatre premières années de leur mariage deux fils qui moururent tous deux au berceau par des accidens aſſez extraordinaires. Elle était groſſe pour la troisième fois l’an 1553 étant en Picardie avec son mari qui étoit gouverneur de cette province,& qui commandoit une armée contre Charles Quint. Dés qu’Henri d’Albret ſon père apris qu’elle était grosse, il la rapella auprès de lui.Elle accoucha d’un fils le 13 du même mois »[55].

Après cette naissance heureuse la famille a progressivement agrandi ses terres et a renforcé sa situation sociale par :

- « En 1560, à la demande d'Henry d'Albret du roi de Navarre les habitants de Gelos permirent au sieur de Casaus, son chirurgien ordinaire, d'en défricher 63 arpents. »[53] ;

- « En 1561, le même Casaus ayant acheté des habitants de Gelos 17 arpents de terre, pour les joindre aux précédents. En outre, le roi permit à ce dit de Casaus de bâtir un pigeonnier sur la dite acquisition, sous la redevance annuelle d'une paire de pigeonneaux. C'est de ces 8o arpents que fut formée la belle métairie de Tout-y-Croît »[53] ;

- « En 1562, il fut fait don au sieur de Casaus, docteur en médecine, de certaines maisons ci-devant enchéries, et demeurées à S. M., sur les fermiers de Pau, à la charge de payer au sieur Fabri, aussi médecin, 5o écus à lui affectés sur les maisons.[53] ;

- « En 1563, la métairie de Tout-y-Croît appartenant au sieur de Casaus, chirurgien et médecin de la reine Jeanne, est affranchie et anoblie. »[53] ;

- Le fils de la sœur d’ Armand Casaus « obtint, par lettres patentes de , l’anoblissement de la maison Casaus qu’il possédait à Gan » (5) ;

- « une longue suite de premières charges du parquet, de conseillers et de présidents »[53].

Le titre de marquis fut l’aboutissement de cette évolution.

À la fin XVIe siècle, Lasseube, qui appartient à la comtesse de Guiche, dite Corisande d’Andouins, qui leur en 1582 a « obtenu de SM d’être francs de tout péage gabelle et leude »[54]. C’est une riche héritière (Corisande d'Andoins) qui pour aider son amant, le futur Henry IV, donne procuration en 1594 « pour donner à bail les revenus de la baronnie de Lescun, Lasseube et autres seigneuries appartenant à Corisande d’Andoins »[56].

Ainsi en 1705, Messire Armand de Casaus, procureur général au parlement de Navarre, « acquiert la seigneurie de Monein augmentant le patrimoine de ces ancêtres » « lui, seigneur de Juranson, Gelos, Gan, Lasseube, Cuqueron, Louvie et Tout y-y-croit »[54].

« C’est l’aboutissement de 150 ans d’évolution ; les terres forment un territoire continu, les Cassaus ont désormais droit a une particule, au titre de marquis dont le blason "porte échiqueté d’argent et de gueulle au chef d’azur, chargé de trois estoilles d’or" »[54].

Un épisode de la vie des Casaus est à noter pour comprendre « le chef », la partie supérieure, « d’azur » : en 1637 Le fils ainé de jean Casaus avait perdu la vue d’un œil ; il retrouva la vue après que sa mère ai voué « leur enfant à la protection de la vierge de Bétharram »[54]. En 1638 « il demeure 11 heures sans parler. Déjà on faisait quelques préparatifs pour les funérailles. « Me Mme Casaus » « essayèrent encore de fléchir le ciel par leurs larmes et leurs gémissements. La bonne vierge vint à leur secours.La santé du malade se rétablit »[54].

L’héraldique de ce blason illustre l’histoire de Casaus[57] :

- la famille est supérieure car protégée et compétente ; les trois étoiles évoquent les qualités du médecin accoucheur d’Henry IV ;

- l’échiqueté d’argent rappelle la bonne «réflexion » qui a assuré la réussite de la famille ;

- il fallut du courage et de la générosité aux procureurs qui se succédèrent dans la famille.

Politique et administration

Intercommunalité

La commune fait partie de six structures intercommunales[58] :

- la communauté de communes du Piémont Oloronais ;

- le SIVOM du canton de Lasseube ;

- le SIVU pour l'aménagement et la gestion des cours d'eau du bassin des baises ;

- le syndicat AEP d’Ogeu-les-Bains ;

- le syndicat AEP de la région de Jurançon ;

- le syndicat d’énergie des Pyrénées-Atlantiques.

La commune accueille le siège du SIVOM du canton de Lasseube.

Population et société

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[59]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006[60].

En 2020, la commune comptait 1 746 habitants[Note 12], en augmentation de 0,06 % par rapport à 2014 (Pyrénées-Atlantiques : +3 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Lasseube fait partie de l'aire urbaine de Pau.

Économie

La commune fait partie des zones AOC du vignoble du Jurançon et du Béarn. Elle a d'ailleurs donné son nom à une variété de vigne, le camaralet de Lasseube.

Son économie est essentiellement agricole (élevage et culture du maïs). Lasseube fait partie de la zone d'appellation de l'ossau-iraty.

La pureté des eaux des gaves a permis le développement de la pisciculture.

Culture locale et patrimoine

L'église de Sainte-Catherine et vue sur le cœur du village.

L'église de Sainte-Catherine et vue sur le cœur du village._%C3%A9glise%252C_vue_lat%C3%A9rale.JPG.webp) L'église, vue latérale.

L'église, vue latérale._statue_pelerin_de_St.Jacques.JPG.webp) Statue pèlerin de Saint-Jacques dans l'église.

Statue pèlerin de Saint-Jacques dans l'église._paysage_aux_vaches.JPG.webp) Lasseube, paysage avec vaches.

Lasseube, paysage avec vaches.

La langue vernaculaire locale est l'occitan-gascon appelé localement béarnais. Si la langue est à l'heure actuelle, majoritairement parlée par les plus anciens, un cursus bilingue français-béarnais est proposé de la maternelle au CM2 dans l'école publique de la commune.

Patrimoine religieux

Lasseube possède une église (église Sainte-Catherine) datant du XVIe siècle.

Équipements

La commune dispose d'un collège (collège Pierre Jeliote[63]) et d'une école primaire[64].

Personnalités liées à la commune

- Amélie Lacaze est le nom de la place du village. Son nom de jeune fille est Amélie Leclerc. Elle née en 1832, habite Saint Martin d’Osmonville, au Nord de Rouen, où elle épouse en 1857 Louis -Jacques Lacaze (Généalogie de la famille plaisant[65]) dont le père est médecin et passionné de peintures.(Notice des tableaux légué au Louvre par Louis Lacaze (Charles de Mourgues frères). Depuis au moins 1811 la famille Lacaze (dictionnaire des parlementaires de la IIIe République[66]) est installée à Crécy couvé, où la famille possède sa résidence d’été, à 95 km de Paris. Cette résidence est proche de la ligne de chemin de fer, emprunté par les impressionnistes, qui atteint le Havre en 1846. Lors d’une de réception des notables alentours Amélie, fille de riches négociants en vin à Rouen, et Louis firent connaissance. De ce mariage est issu, en 1858, un fils, Jacques né à Pau. Ainsi l’Histoire des Lacaze illustre l’affirmation de Pierre Bourdieu pour qui : « L'amour de l'art et l'amour pur sont des constructions sociales nées ensemble au XIXe » (Pierre Bourdieu. Un structuralisme héroïque).

- Pierre de Jélyotte, chanteur et compositeur, est né à Lasseube le .

- Jean-Pierre Bergeret, né en 1751 à Lasseube et mort en 1813, médecin et botaniste, auteur d'un ouvrage en 3 volumes instaurant un procédé inédit de reconnaissance mnémotechnique des plantes.

- Bernard Becaas, ancien coureur cycliste, né le à Oloron-Sainte-Marie, est décédé à Lasseube le d'un accident de moto.

- Sébastien Tillous-Borde, né le , a commencé sa carrière de joueur de rugby à XV au club de Lasseube-Monein.

- Pierre Bourdieu, sociologue de renommée internationale, a tout au long de sa vie entretenu avec Lasseube un lien familial (son père était receveur à la poste du village) et affectif (il y a effectué toute sa scolarité primaire). Il lui a même consacré un de ses derniers ouvrages Le bal des célibataires.

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Les distances sont mesurées entre chefs-lieux de communes par la voie routière et évaluées à l'aide d'un calculateur d'itinéraires.

- Les distances sont mesurées entre chefs-lieux de communes à vol d'oiseau.

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[15].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Dans les sites Natura 2000, les États membres s'engagent à maintenir dans un état de conservation favorable les types d'habitats et d'espèces concernés, par le biais de mesures réglementaires, administratives ou contractuelles[25].

- La saligue est un mot patois (langage local) qui désigne la végétation typique qui habille toutes les zones marécageuses du gave de Pau.

- Les ZNIEFF de type 2 sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent des potentialités biologiques importantes.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Dans les zones classées en aléa moyen ou fort, différentes contraintes s'imposent :

- au vendeur d'informer le potentiel acquéreur du terrain non bâti de l’existence du risque RGA ;

- au maître d’ouvrage, dans le cadre du contrat conclu avec le constructeur ayant pour objet les travaux de construction, ou avec le maître d'œuvre, le choix entre fournir une étude géotechnique de conception et le respect des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire ;

- au constructeur de l'ouvrage qui est tenu, soit de suivre les recommandations de l’étude géotechnique de conception, soit de respecter des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Cartes

- « Sites Natura 2000 de types sites d'intérêt communautaire (SIC) (Directive Habitats) de la commune de Lasseube », sur www.geoportail.gouv.fr (consulté le ).

- « ZNIEFF de type II sur la commune de Lasseube », sur www.geoportail.gouv.fr (consulté le ).

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

Références

- Gentilé sur habitants.fr

- « Métadonnées de la commune de Lasseube », sur le site de l'Insee (consulté le ).

- Stephan Georg, « Distance entre Lasseube et Pau », sur https://fr.distance.to (consulté le ).

- Stephan Georg, « Distance entre Lasseube et Oloron-Sainte-Marie », sur https://fr.distance.to (consulté le ).

- « Communes les plus proches de Lasseube », sur www.villorama.com (consulté le ).

- Frédéric Zégierman, Le guide des pays de France - Sud, Paris, Fayard, (ISBN 2-213-59961-0), p. 30.

- Arrêté du 29 mars 2019 portant classement de communes en zones défavorisées (montagne).

- Carte IGN sous Géoportail

- Musy A. et Higy C, Hydrologie, une science de la nature.

- Paul Raymond mentionne le Léza « qui arrose les communes de Lasseubetat et de Lasseube et se perd dans la Baïse ».

- « BnF catalogue général - Fonctionnalité indisponible. », sur catalogue.bnf.fr (consulté le ).

- Ariane Bruneton-Governatori, « Un espace singulier », Terrain. Revue d’ethnologie de l’Europe, , p. 36-46 (ISSN 0760-5668, DOI 10.4000/terrain.2894, lire en ligne, consulté le ).

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le ).

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le ).

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- [PDF]« Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (oracle) Nouvelle-Aquitaine », sur nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr, (consulté le ).

- « Station Météo-France Oloron-Ste-Mari - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Lasseube et Oloron-Sainte-Marie », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Oloron-Ste-Mari - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Lasseube et Uzein », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Pau-Uzein - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le ).

- « Station météorologique de Pau-Uzein - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le ).

- « Station météorologique de Pau-Uzein - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le ).

- Réseau européen Natura 2000, Ministère de la transition écologique et solidaire

- « Liste des zones Natura 2000 de la commune de Lasseube », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « site Natura 2000 FR7200781 - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « site Natura 2000 FR7200791 - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Liste des ZNIEFF de la commune de Lasseube », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF les « coteaux et vallées "bocagères" du Jurançonnais » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Pau », sur insee.fr (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le ).

- Foracate en 1376 (montre militaire), Houratale sur la carte de Cassini ; Houradade signifie 'la trouée' en gascon (prononcé houratate en Vallée d'Aspe) ; houratade peut être compris comme 'endroit creusé de trous' (hourat) cf. Simin Palay, Escole Gastoû Febus, Dictionnaire du gascon et du béarnais modernes, Paris, CNRS, , 3e éd. (1re éd. 1932-1934), 1053 p. (ISBN 2-222-01608-8)..

- « Les risques près de chez moi - commune de Lasseube », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs des Pyrénées-Atlantiques », sur www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque inondation.

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Sols argileux, sécheresse et construction », sur www.ecologie.gouv.fr (consulté le )

- Michel Grosclaude (préf. Pierre Bec), Dictionnaire toponymique des communes du Béarn, Pau, Escòla Gaston Febus, , 416 p. (ISBN 9782350680057, BNF 35515059), p. 146..

- Paul Raymond, Dictionnaire topographique du département des Basses-Pyrénées, Paris, Imprimerie Impériale, , 208 p. (BNF 31182570, lire en ligne)..

- Titres de la vicomté de Béarn - Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques

- Manuscrit du XIVe siècle - Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques

- Notaires d'Oloron - Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques

- Collection manuscrite du XVIe au XVIIIe siècle - Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques

- Ostau Bearnes, « Toponymie des communes béarnaises selon la graphie classique » [PDF] (consulté le ).

- Institut béarnais et gascon, « Toponymie des communes béarnaises selon la graphie moderne » [PDF] (consulté le ).

- « Ethno_Bruneton-Governatori_1997_016.pdf - Ministère de la Culture et de la Communication », sur www.culturecommunication.gouv.fr (consulté le ).

- Armorial de Béarn, 1696-1701 : extrait du recueil officiel dressé par ordre de Louis XIV [sous la direction de C. d'Hozier] / texte publié d'après les manuscrits de la Bibliothèque nationale et annoté par A. de Dufau de Maluquer,... et J.-B.-E. de Jaurgain..., H. Champion (Paris) (lire en ligne).

- La société béarnaise au dix-huitième siècle : historiettes tirées des mémoires inédits d'un gentil homme béarnais ([Reprod.]) / publ. pour la Société des bibliophiles du Béarn, L. Ribaut (Pau), (lire en ligne).

- lettres et arts de Pau et du Béarn Société des sciences, Bulletin de la Société des sciences, lettres et arts de Pau, Société des sciences, lettres et arts (Pau) (lire en ligne).

- Hardouin de Beaumont de Péréfixe, Histoire du roi Henri le Grand, par Messire Hardouin de Péréfixe, édition ornée du portraitt de ce Prince et du fac similé d'une de ses lettres; dédiée à S. A. R. le prince Henri, duc de Bordeaux, par M. Paul Gervais, éditeur, Goetschy, (lire en ligne).

- Généalogie de la noble maison Du Vignau de Trubessé, baron de Trubessé,..., Impr. de "La Guienne" (Bordeaux), (lire en ligne).

- Manuel héraldique, (lire en ligne).

- Cellule informatique préfecture 64, « Base communale des Pyrénées-Atlantiques - Intercommunalité » (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Site du collège Pierre Jéliote

- Site de l'école primaire

- Pierre Dardel, « Généalogie de la famille Pouchet », Annales de Normandie, vol. 18, no 1, , p. 101–108 (ISSN 0003-4134, DOI 10.3406/annor.1968.6387, lire en ligne, consulté le ).

- centre Aquitain de recherches en Histoire Contemporaine, Dictionnaire des parlementaires d'Aquitaine sous la troisième République, presses universitaires de Bordeaux, , 627 p..

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative à la musique :

- Ressource relative aux organisations :

- Site de la mairie