Laparade

Laparade est une commune du Sud-Ouest de la France, située dans le département de Lot-et-Garonne (région Nouvelle-Aquitaine).

| Laparade | |||||

Halle de Laparade. | |||||

.svg.png.webp) Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Nouvelle-Aquitaine | ||||

| Département | Lot-et-Garonne | ||||

| Arrondissement | Marmande | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes Lot et Tolzac | ||||

| Maire Mandat |

Ghislain Gozzerino 2020-2026 |

||||

| Code postal | 47260 | ||||

| Code commune | 47135 | ||||

| Démographie | |||||

| Population municipale |

389 hab. (2020 |

||||

| Densité | 24 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 44° 23′ 21″ nord, 0° 26′ 55″ est | ||||

| Altitude | Min. 32 m Max. 192 m |

||||

| Superficie | 16,22 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Tonneins (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Tonneins | ||||

| Législatives | Deuxième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

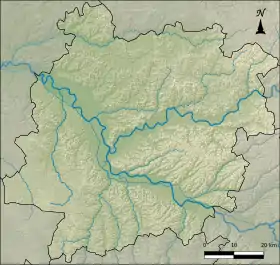

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Lot-et-Garonne

Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Aquitaine

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | https://mairie-laparade.fr/ | ||||

Ses habitants sont appelés les Laparadais.

Géographie

Communes limitrophes

Les communes limitrophes sont Brugnac, Castelmoron-sur-Lot, Clairac, Grateloup-Saint-Gayrand et Lafitte-sur-Lot.

Géologie et relief

Perchée sur un plateau étroit à plus de 190 m d’altitude, la bastide de Laparade offre un point de vue remarquable sur la vallée du Lot.

Sur les remparts, depuis la table d’orientation, vue panoramique à 180° de Tournon-d'Agenais aux coteaux de Buzet-sur-Baïse. Par temps clair, la chaîne des Pyrénées, à 250 km de là, se détache à l’horizon.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat du Bassin du Sud-Ouest », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[2]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique altéré » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique et les climats de montagne et semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs[3].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[6] complétée par des études régionales[7] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Verteuil », sur la commune de Verteuil-d'Agenais, mise en service en 1993[8] et qui se trouve à 9 km à vol d'oiseau[9] - [Note 4], où la température moyenne annuelle est de 13,7 °C et la hauteur de précipitations de 817,1 mm pour la période 1981-2010[10]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Agen-La Garenne », sur la commune d'Estillac, mise en service en 1941 et à 27 km[11], la température moyenne annuelle évolue de 13,1 °C pour la période 1971-2000[12], à 13,4 °C pour 1981-2010[13], puis à 13,8 °C pour 1991-2020[14].

Urbanisme

Typologie

Laparade est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 5] - [15] - [16] - [17].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Tonneins, dont elle est une commune de la couronne[Note 6]. Cette aire, qui regroupe 11 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[18] - [19].

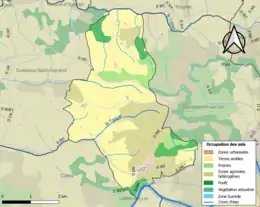

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (90,3 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (92,1 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (54,9 %), zones agricoles hétérogènes (26,5 %), forêts (7,6 %), prairies (6,6 %), cultures permanentes (2,3 %), zones urbanisées (1,8 %), eaux continentales[Note 7] (0,3 %)[20].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Laparade est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, mouvements de terrains et séisme (sismicité très faible). Il est également exposé à un risque technologique, la rupture d'un barrage[21]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[22].

Risques naturels

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par débordement de cours d'eau, notamment le Lot, le Tolzac et la Torgue. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1983, 1993, 1999, 2006, 2007, 2009 et 2021[23] - [21].

Les mouvements de terrains susceptibles de se produire sur la commune sont des glissements de terrain et des tassements différentiels[24].

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie[25]. La totalité de la commune est en aléa moyen ou fort (91,8 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national)[Carte 2]. Depuis le , en application de la loi ELAN, différentes contraintes s'imposent aux vendeurs, maîtres d'ouvrages ou constructeurs de biens situés dans une zone classée en aléa moyen ou fort[Note 8] - [26].

Concernant les mouvements de terrains, la commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par la sécheresse en 2003, 2005, 2011 et 2017 et par des mouvements de terrain en 1999[21].

Histoire

Aux temps préhistoriques, il est assez vraisemblable qu'il y ait eu un établissement humain sur l'escarpement qui domine la vallée : des haches de pierre et des silex taillés ont été trouvés en divers points de la commune.

La fondation

La bastide de Laparade fut fondée en 1265 par Alphonse de Poitiers, frère de Louis de France, sous le nom de Castelseigneur.

Elle fut fondée sur la paroisse de l'église matrice Notre-Dame-de-Touraille, par contrat de paréage entre l'abbaye de Clairac, propriétaire des terres, et Alphonse de Poitiers. L'acte de paréage fut signé le .

Castelseigneur fut construit suivant un compromis entre le plan dit en échiquier et le plan en fuseau des bastides de promontoire. Une partie du territoire était destinée aux maisons, la deuxième aux jardins, la troisième aux champs ou aux vignes. Des terrains, les communaux, étaient laissés indivis afin que les pauvres gens puissent faire pâturer leurs bêtes ou ramasser des fagots. Les forêts et les carrières voisines fournirent le bois et la pierre à bâtir. Une fois le plan tracé, les lots, tous égaux, furent attribués par adjudication, l'acte de paréage fixant les redevances à payer. Les habitants s'étaient engagés à construire leur maison dans l'année sur une ossature de pans de bois garnie de torchis, de pisé ou de tuiles plates disposées en épi.

La protection d'Alphonse de Poitiers la mettant à l'abri de l'oppression seigneurale et des exactions des pillards, la bastide se peupla vite.

À la mort du prince (en 1271), Guillaume de Cohardon reçut au nom du roi le serment de fidélité de Castelseigneur.

La Parade

En 1277, Castelseigneur devient Laparade. On ne connaît pas la raison exacte du changement de ce nom. Peut-être à cause de l'idée de défense. Ou en référence à la « Parade » des villes anglaises, le lieu « d'où l'on découvre la plus belle vue ».

Au Moyen Âge, la bastide jouit d'une organisation politique très complète et de précieux privilèges : pas de servitudes corporelles, pas de taille arbitraire, un régime municipal et la sauvegarde royale. En outre, elle jouissait du droit de douze grosses foires par an.

La juridiction de Laparade comprenait, outre la ville et le faubourg de Touraille, les paroisses de Roubillon (commune de Castelmoron sur Lot), Saint-Jean-des-Peyrières (sur le coteau), Sermet et Suberbos (ou Subrebosq) (commune de Castelmoron-sur-Lot).

Au sud, sur l'emplacement actuel de l'ancienne école maternelle et de la promenade publique, s'élevait un château fort, flanqué d'au moins deux tours et de donjons. Au nord et à l'ouest, il y avait de profondes douves, dont une partie existe toujours. Il était défendu de faire boire les animaux dans les fossés et d'y laver le linge.

Le bourg était entouré de murs solides : les remparts, percés de trois portes : l'une vers Monclar (en face du temple actuel), les autres vers Clairac et les fossés.

Autrefois, le commerce y était prospère et la population beaucoup plus nombreuse qu'aujourd'hui. Le village était réputé pour ses vignobles, ses prunes, ses figues séchées, ainsi que pour ses tisserands et ses chapeliers Les chapeaux de feutre étaient faits d'un mélange de laine et de poils de lapin ou de lièvre. en particulier dans le faubourg de Touraille. On y travaillait aussi le cuir.

Laparade possédait deux églises et un hôpital. Le clocher de l'église actuelle (au centre du village) est le seul élément à avoir subsisté de cette époque.

Pendant la guerre de Cent Ans

En 1344, Laparade est concédé à Guillaume-Raimond 1er, seigneur de Caumont.

En 1348, une terrible épidémie de peste noire décime la moitié de sa population.

En 1360, après la défaite de Jean le Bon à Poitiers, le traité de Brétigny livre l'Agenais aux Anglais. Tous les seigneurs et toutes les villes, dont Laparade, prêtent serment de fidélité au roi d'Angleterre et au Prince Noir, nommé gouverneur de Guyenne.

En 1370, Charles V, aidé de son frère, le duc d'Anjou, et de Du Guesclin, entreprend de reconquérir la Guyenne. Laparade redevint française.

Tout est remis en question par Charles VI et la querelle des Armagnacs et des Bourguignons. Pris d'assaut au profit de Henri VI d'Angleterre par les bandes armées de Rodrigue Larivadin en 1434, le village est repris en 1437 par Rodrigue de Villandrando, autre mercenaire espagnol, surnommé "l'écorcheur", pour le compte de Charles VII.

Sous la Réforme

Le voisinage de Clairac, important foyer protestant, favorise le développement de la Réforme au XVIe siècle. Laparade abrite de nombreux huguenots.

En 1573, la bastide est prise d'assaut par les troupes catholiques de M. de La Vauguyon. Les protestants se réfugient dans la tour du château. Celui-ci est incendié et plus d'une centaine de personnes y périssent.

Laparade, cependant, reste une ville profondément protestante. La halle est transformée en temple.

Henri de Navarre vint chasser en 1583 aux environs de Clairac et de Castelmoron, et il est fort possible qu'il soit venu à Laparade.

Le , les Consuls déléguèrent auprès du duc de Rohan et des députés des églises réformées assemblées à Loudun, le sieur Janin pour les informer que Gabriel de Gervain, écuyer, sieur de Roquepiquet, avait été choisi comme gouverneur de la ville. Le , le Conseil de Basse-Guyenne, assemblé à Bergerac, confirma ce choix. M. de Roquepiquet fut placé à la tête d'une compagnie de mousquetaires à cheval, sous l'autorité de M. de La Force.

Lorsque la guerre de Guyenne éclata, Laparade fut frappée d'une contribution pour l'entretien de la garnison en place à Clairac. Les Consuls, trouvant l'imposition trop lourde, refusèrent de payer. Deux d'entre eux furent arrêtés et emprisonnés.

Le , Louis XIII donna l'ordre au conseiller Duduc de faire démolir et abattre les fortifications. En 1622, les remparts sont rasés.

En 1631, une épidémie de peste survient à nouveau dans les environs et est particulièrement meurtrière dans le village.

Durant le régime de l’Édit de Nantes, le culte catholique fut rétabli et la messe célébrée sous l’arceau du clocher.

De 1645 à 1648, le culte catholique fut de nouveau supprimé. Mais le clergé ne désarma pas et en 1648, il obtint du Parlement de Nérac, la réouverture de l’église. L’abbé de Clairac, accompagné de 20 prêtres, planta une croix sur l’emplacement de l’église, et, en attendant sa reconstruction, les offices furent célébrés dans la vieille tour, dernier vestige du château incendié.

Sous Louis XIV

Mazarin ayant confirmé les édits garantissant leurs libertés, la communauté protestante de Laparade fait allégeance au jeune roi et à la reine régente.

La misère était grande. En 1650, les consuls Étienne Saffin, Jacob Badel, Pierre Desclaux et Joseph Gaches. s'adressant au roi " lui représentaient que de depuis de longues années la communauté de Laparade avait souffert des dépenses extraordinaires par raison des gens de guerre, que les plus pauvres des habitants étaient réduits à la mendicité et pressés d'abandonner leurs logis ". M. de Maleprade et le pasteur Brignol furent envoyés " au-devant de Sa Majesté, à Libourne ou tout autre endroit pour l'assurer de la fidélité des habitants, de leur obéissance jusqu'à exposer leurs vies et pour l'implorer de prendre en considération leurs souffrances et de leur donner quelque soulagement ".

Mais le , sur ordre du maréchal de Camp, la ville dut fournir au régiment de Roquelaure, cantonné à Saint-Barthélemy-d'Agenais, " quatre-vingt pains, deux veaux, six moutons, un tonneau de vin, six sacs d'avoine et trente quintaux de foin par jour, jusqu'à nouvel ordre" . Cette lourde contribution ne fit qu'amplifier la misère dans le village.

Les Réformés avaient pu un moment espérer que le Roi leur serait reconnaissant de leur loyalisme et de leur attitude lors des troubles de la Fronde. Il n'en fut rien : Louis XIV était décidé à rétablir dans le royaume l'unité religieuse. Les protestants subirent à nouveau la persécution. Les Dragons obtinrent de nombreuses conversions par la force. Un certain nombre de familles avaient préféré s'expatrier plutôt de que de renier leur foi : les Galliné, les Dubosc, les Latané, les Montilhaud. La population du village baissa d'un tiers.

En , le temple est démoli. Les pierres et les matériaux du temple restèrent sur place pendant plus de vingt ans, personne ne voulant les enlever. Le , la loi donna ces décombres à l'évêque d'Agen, "ainsi que ceux d'une vieille tour découverte dans l'enceinte de la ville, tour échappée à la ruine du château". et une croix est plantée au milieu par le curé, le père Guérin.

La dépopulation, importante dans la juridiction depuis la révocation de l'Édit de Nantes, se traduisit intra muros à la fin du XVIIIe siècle par l'abandon ou la ruine de nombreuses maisons. Le faubourg de Touraille devint désert. Le coteau de Saint-Jean, qui avait été pendant des siècles un des plus riches vignobles de l'abbaye de Clairac, ne fut plus que pierres et broussailles. De fait, l'agglomération est restée un village agricole, fossilisé dans son tracé médiéval et plutôt dépeuplé.

Sous Louis XVI

En 1776, une terrible épizootie fit des ravages parmi le bétail. On mit en place des cordons de soldats pour entourer les régions infectées. Dès qu'une ferme contaminée était signalée, on abattait toutes les bêtes et on les enterrait profondément. Mais la maladie ne cessait d'empirer. Les foires à bestiaux avaient été interdites pendant un an pour éviter toute contagion. Le roi ordonna de tuer toutes les bêtes et d'en saler la viande. Plus tard, l'épidémie cessa mais avait fortement accru la misère : il y avait dans la commune 138 indigents.

Pendant la Révolution

En 1789, il y avait à Laparade trois foires annuelles. Le village produisait du blé, du tabac, du seigle, du maïs, du millet, des pois, des fèves, du chanvre, du lin, des figues sèches et du vin.

En mars, Laparade envoya une délégation (l'avocat Paul Geneste, le notaire royal Étienne Geneste, Abraham Feuillerade et Mathieu Maures) à Agen, à l'Assemblée des Trois Ordres, pour rédiger les cahiers de doléances et préparer la réunion des États Généraux.

La première Garde nationale est constituée le .

La mairie est aménagée dans la maison du citoyen Geneste.

Pendant la Seconde Guerre Mondiale

Le , six résistants, dont une femme, furent fusillés par des soldats allemands contre un mur du village. Une cérémonie du souvenir a lieu tous les ans pour honorer leur mémoire.

Héraldique

.svg.png.webp) |

Blason | D'argent au puits de gueules, maçonné de sable; au chef de gueules chargé d'un léopard d'or[29]. |

|---|---|---|

| Détails | Le statut officiel du blason reste à déterminer. |

Politique et administration

Raymond Galliné fut le plus jeune maire de France en 1965. Maire de Laparade pendant 36 ans, la salle des fêtes du village porte son nom.

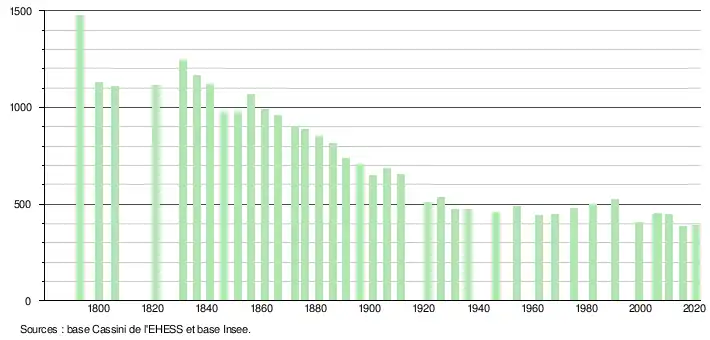

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[30]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[31].

En 2020, la commune comptait 389 habitants[Note 10], en diminution de 4,42 % par rapport à 2014 (Lot-et-Garonne : −0,72 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Lieux et monuments

- Le panorama de Laparade est l'un des plus beaux de France.

- La construction de l'église Notre-Dame actuelle débuta vraisemblablement vers 1763. Le clocher et la flèche furent restaurés en 1928 par l'architecte villeneuvois Gabriel Teysséré. Elle est inscrite à l'Inventaire général du patrimoine culturel[34].

- Une promenade dans les rues du village permet de découvrir : - une place encadrée par deux puits - une vieille halle, aux robustes piliers de chêne et à la charpente très élaborée (classée monument historique) - des maisons en colombage - un temple néo-classique (édifié en 1825) - les vestiges des remparts - un belvédère - une partie des anciennes douves.

- Situé à l'écart du village, à flanc de coteau où se trouvent les sources, on peut admirer un lavoir.

- Dans la salle de la mairie est accrochée une galerie de portraits de tous les présidents français.

- En été, Laparade est réputé pour ses marchés aux produits biologiques et pour sa fête de la Saint-Jean.

- Le village de Laparade abrite la plus ancienne troupe de théâtre amateur du département de Lot-et-Garonne : Altitude 182 propose de nombreux spectacles de divertissement tout au long de l'année depuis plus de 30 ans.

- Le jardin public en 1908 :

La halle.

La charpente de la halle.

L'église Notre-Dame.

Jardin public.

Un puits.

Personnalités liées à la commune

- Jean Calvin (d’après une tradition persistante, Calvin aurait prêché à Laparade et, pendant tout le XVIIe siècle, on avait coutume d'appeler la chaire du temple la "chaire de Calvin").

- Gabriel de Labruyère, conseiller général.

- Bernard Bühler, architecte.

- Patrick Audeguil : cycliste, champion du monde en tandem en 1986.

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[4].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[5].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Les eaux continentales désignent toutes les eaux de surface, en général des eaux douces issues d'eau de pluie, qui se trouvent à l'intérieur des terres.

- Dans les zones classées en aléa moyen ou fort, différentes contraintes s'imposent :

- au vendeur d'informer le potentiel acquéreur du terrain non bâti de l’existence du risque RGA ;

- au maître d’ouvrage, dans le cadre du contrat conclu avec le constructeur ayant pour objet les travaux de construction, ou avec le maître d'œuvre, le choix entre fournir une étude géotechnique de conception et le respect des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire ;

- au constructeur de l'ouvrage qui est tenu, soit de suivre les recommandations de l’étude géotechnique de conception, soit de respecter des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire.

- Le classement des barrages est fonction de deux paramètres : hauteur et volume retenu[27].

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

Références

- Carte IGN sous Géoportail

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- [PDF]« Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (oracle) Nouvelle-Aquitaine », sur nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Verteuil - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Laparade et Verteuil-d'Agenais », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Verteuil - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Laparade et Estillac », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique d'Agen-La Garenne - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique d'Agen-La Garenne - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique d'Agen-La Garenne - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de Laparade », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs de Lot-et-Garonne », sur www.lot-et-garonne.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque inondation.

- « Dossier départemental des risques majeurs de Lot-et-Garonne », sur www.lot-et-garonne.gouv.fr (consulté le ), chapitre Mouvements de terrain.

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Sols argileux, sécheresse et construction », sur www.ecologie.gouv.fr (consulté le )

- Article R214-112 du code de l’environnement

- « Dossier départemental des risques majeurs de Lot-et-Garonne », sur www.lot-et-garonne.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque rupture de barrage.

- Armorial de France

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- « Église paroissiale Notre-Dame », sur www.pop.culture.gouv.fr (consulté le )

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

- Une commune rurale en 1896 : Laparade - Cornelis de Witt. (1897) - Imp. Georges Ferrier et Cie

- De Castelseigneur à Laparade - Pierre Magot. (1899)

- Notes sur une Bastide huguenote (Extrait du Bulletin de la Société de l'Histoire du Protestantisme Français) (1910)

- Une bastide nommée La Parade - Jean Caubet. (1972)

- Atlas des villes et villages fortifiés en France (Moyen Âge) - Charles-Laurent Salch. (1978) - Éditions Publitotal.

- Inventaire topographique - Alain Beschi (1999)