La Forest-Landerneau

La Forest-Landerneau [la fɔʁε lɑ̃dεʁno] est une commune du département du Finistère dans la région Bretagne, en France.

| La Forest-Landerneau | |

La mairie et sa place. | |

.svg.png.webp) Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Bretagne |

| Département | Finistère |

| Arrondissement | Brest |

| Intercommunalité | Communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas |

| Maire Mandat |

David Roulleaux 2020-2026 |

| Code postal | 29800 |

| Code commune | 29056 |

| Démographie | |

| Gentilé | Forestois |

| Population municipale |

1 962 hab. (2020 |

| Densité | 213 hab./km2 |

| Population agglomération |

44 395 hab. |

| Géographie | |

| Coordonnées | 48° 25′ 48″ nord, 4° 18′ 53″ ouest |

| Altitude | Min. 0 m Max. 111 m |

| Superficie | 9,21 km2 |

| Type | Commune rurale et littorale |

| Aire d'attraction | Brest (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Landerneau |

| Législatives | Cinquième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | https://laforest.bzh/ |

Ses habitants, les Forestois et les Forestoises, étaient 1 831 au recensement de 2008[1].

Géographie

La Forest-Landerneau est une commune riveraine de l'Élorn (rive droite), située entre Brest et Landerneau.

Localisation

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[2]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février[3].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[6] complétée par des études régionales[7] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Pencran », sur la commune de Pencran, mise en service en 1992[8] et qui se trouve à 6 km à vol d'oiseau[9] - [Note 4], où la température moyenne annuelle est de 11,6 °C et la hauteur de précipitations de 1 465 mm pour la période 1981-2010[10]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Brest-Guipavas », sur la commune de Guipavas, mise en service en 1945 et à 6 km[11], la température moyenne annuelle évolue de 11,2 °C pour la période 1971-2000[12], à 11,5 °C pour 1981-2010[13], puis à 0,7 °C pour 1991-2020[14].

Urbanisme

Typologie

La Forest-Landerneau est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 5] - [15] - [16] - [17].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Brest, dont elle est une commune de la couronne[Note 6]. Cette aire, qui regroupe 68 communes, est catégorisée dans les aires de 200 000 à moins de 700 000 habitants[18] - [19].

La commune, bordée par la mer d'Iroise, est également une commune littorale au sens de la loi du , dite loi littoral[20]. Des dispositions spécifiques d’urbanisme s’y appliquent dès lors afin de préserver les espaces naturels, les sites, les paysages et l’équilibre écologique du littoral, comme par exemple le principe d'inconstructibilité, en dehors des espaces urbanisés, sur la bande littorale des 100 mètres, ou plus si le plan local d’urbanisme le prévoit[21] - [22].

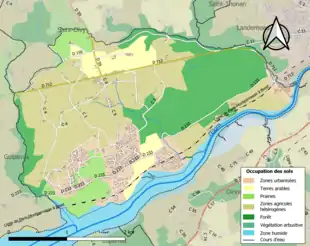

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (58,1 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (59,7 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : zones agricoles hétérogènes (41,2 %), forêts (27,3 %), zones urbanisées (14,2 %), terres arables (8,8 %), prairies (8,1 %), eaux maritimes (0,4 %)[23].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[24].

Toponymie

Le nom de la localité est attesté sous les formes Goelet Forest vers 1330, prioratus de Goelotforest en 1332, Guoeslet Forest en 1410, Sainct Thénénan la Forest en 1651, La Forest-Landerneau depuis 1955.

Forest : dans le sens médiéval, « forêt réservée au seigneur »[25].

Histoire

La forest de saint Ténénan

La Forest-Landerneau tire son nom de la forêt recouvrant la région lors de l'arrivée de saint Ténénan, si l'on en croit ce récit hagiographique, la tradition prétend que : Ténénan ou Tinidor[26] naquit dans l'île de Bretagne (Grande-Bretagne actuelle) dans la paroisse de Vallis Æquorea; encore jeune, il passa en Armorique (Bretagne actuelle) au début du VIIe siècle. Sa barque aurait franchi le goulet de Brest, remonté l'Élorn et, à trois lieues environ de l'embouchure de ce fleuve, sur la rive droite, il aurait fondé vers 650 un petit lann (situé en fait sur le territoire de l'actuelle commune de Plouédern) qu'on appela de son nom lann Tinidor', dont le nom est devenu Landerneau par la suite. Ce lieu était inconnu, jusqu'alors inaccessible aux hommes, inculte, tout entouré d'un épais rempart d'arbres et de halliers que la forêt de Beuzit, au milieu de laquelle il se trouvait, produisait en abondance. C'est dans la forêt de Beuzit que s'était déjà établi Conogan, un des compagnons de saint Pol, qui est à l'origine de la création de l'ancienne paroisse de Beuzit-Conogan qui fut supprimée en 1791 et dont le territoire fut partagé entre Landerneau et Saint-Thonan[27].

En face, de l'autre côté de l'Élorn (sur la rive gauche) s'étendait la forêt de Talamon, non moins fourrée et moins épaisse. Aujourd'hui encore ces deux forêts sont peuplées d'innombrables bêtes sauvages »[28]. L'historien Arthur de La Borderie ajoute : « Il venait souvent se délasser, se retremper, dans son ermitage de l'Élorn, et l'on croit qu'il y mourut ».

Le château de Joyeuse Garde

Ce château est très ancien, il aurait été édifié par les Romains. Un proverbe dit : « Pa n'oa kastell é néb léac'h, oa kastell aman èn è léac'h » (« Alors qu'il n'y avait château en nul lieu, il y avait château ici en ce lieu »[29]. Ce château, dénommé d'abord "château de Douloureuse Garde" fut «le théâtre d'une partie des exploits des Chevaliers de la Table ronde, de la résistance des Bretons aux Français, aux Saxons, aux Danois ; enfin des vives compétitions de Blois et de Montfort »[30] pendant la guerre de Succession de Bretagne (1361 - 1364).

Peu de temps avant l'arrivée de Ténénan en Bretagne, les Danois « peuple sauvage et idolâtre » avaient débarqué sur la côte du Léon, menant force raids et pillages. « En cet endroit due Léon où aborda saint Ténénan, il y avoit une grande forest qui aboutissoit à ce bras de mer qui va à Landerneau, dans lequel s'étaient retirés grand nombre de paysans de divers cantons, pour éviter la fureur des barbares et, y ayant amené leurs troupeaux et le plus beau et meilleur de leurs biens, et pour n'estre forcez (...) tenoient sentinelle et garnison dans le chasteau pour défendre la rivière et le chemin droit, entre lesquels il est situé. Quand la sentinelle du chasteau apperçeut le vaisseau de saint Ténénan, il cria à pleine voix "que le serviteur de Dieu, qui les devoit garantir des Barbares et délivrer de la peur et apprehension, arrivoit". A ce cri, le capitaine du chasteau et toute la garnison se jetterent sur les créneaux et guerites du donjon et, voyant le navire venir, à toutes voiles (...), firent retentir l'air, les rivages et toute la forest, d'un cry de joye. A ce cry, ceux qui estoient dans la forest s'enquirent du sujet de cette réjouissance, disans l'un à l'autre : «Merbet à joa a zeus ar Goard» (« ils mènent grande réjouissance à la Garnison ») et de là, ce chasteau fut nommé "Chasteau de la Joyeuse Garde"[31].

Cette forteresse fut prise et reprise plusieurs fois au XIIe siècle lors des guerres contre Henri II Plantagenêt, roi d'Angleterre entre 1153 et 1189 et l'un de ses fils Geoffroy II Plantagenêt duc de Bretagne entre 1181 et 1186. Récupéré par les seigneurs de Léon, le château aurait été reconstruit par Hervé Ier de Léon, décédé en .

M. de Fréminville décrit ainsi le château : « En suivant les bords de l'Élorn, et les remontant un peu au-dessus de l'anse de Kerhuon, on arrive aux ruines de ce château de la Joyeuse-Garde, si célèbre dans les chroniques de la Table ronde et même dans les légendes des saints bretons. Quelques pans de murailles, des fondements à fleur de terre, le pied des tours et la circonvallation des fossés, enfin l'arcade ogive du portail sont tout ce qui reste aujourd'hui. Ces débris suffisent pour en faire reconnaître le plan entier, qui était un carré long, flanqué de cinq tours, dont une à chaque angle et la cinquième au milieu d'un des côtés du carré. Mais, si depuis le XIe siècle, le château de la Joyeuse-Garde n'a pas changé de place, il a certainement bien changé de forme, car rien dans tous les vestiges qui nous en restent, n'annonce des constructions antérieures au XIIe siècle. Il aura sans doute été rebâti à cette époque, ou du moins presque entièrement restauré ».

En 1341, le château est assiégé par les troupes de Jean de Montfort dans le cadre de la guerre de Succession de Bretagne, ses alliés anglais prennent la forteresse et massacrent la garnison. Repris par des troupes favorables à Charles de Blois, le château est à nouveau réinvesti par des troupes anglaises dirigées par le duc de Northampton en . Passé aux mains des Rohan à la suite du décès en 1363 d'Hervé VIII de Léon, le château est un temps contrôlé par une garnison française dirigée par Bertrand Duguesclin en 1373 avant d'être repris par les troupes du duc de Bretagne Jean IV, aidé par les Anglais, vers 1375. La forteresse est démantelée vers 1490 sur ordre du roi Charles VIII, mais il était déjà probablement à demi ruiné[29].

Ce château est en ruines depuis longtemps. A. Mahé de La Bourdonnais le décrit ainsi en 1892 :

« Le château de Joyeuse Garde se présente sous l'aspect de pans de murs épais, au milieu desquels est un tertre circulaire couvert d'un joli gazon ; de là, on aperçoit l'Élorn, la forêt et les rochers saillants brisés, suspendus sur l'abîme de la côte de Plougastel. Cet aspect est mélancolique ; une multitude de corbeaux d'une très grande espèce, et la corneille à tête grise, des éperviers, des buses, y font de tout temps leur séjour. Les cris aigres et plaintifs des mauves, les goélands qui planent au-dessus des eaux ; l'âpreté du climat, le vent, un ciel d'orage habituel, augmentent la tristesse de ce séjour qui conviendrait à certaines dispositions de l'âme : on s'y plairait dans les beaux jours au coucher du soleil, quand le silence et le calme du soir ne pourraient être interrompus que par les chants de quelques matelots, que par le sillage des bateaux à voile, qu'assis sur un rocher, appuyé contre un arbre, on verrait glisser sous son regard[32]. »

Un compte rendu des fouilles archéologiques menées au château a été publié[33] :

« Des fouilles menées en 1968 et les années suivantes par mademoiselle Marie-Claude Des Déserts et une équipe de jeunes ont mis au jour les vestiges que l’on voit aujourd’hui. La plus ancienne monnaie trouvée est un penny d'Alexandre III d'Écosse (1280-1286). Ce château n’est pas le premier, semble-t-il, car des parcelles portant des noms comme parc ar vouden) ("la motte" en breton) remontent à une époque antérieure. La motte féodale contrôlait le chemin vers Brest et le chemin descendant vers la rive de l’Élorn. Est-ce pour cela qu’un ancien dicton déclare que : Pa n’oa kastell é neb leac’h, Oa kastell aman en é leac’h ("Alors s’il n’y avait château en nul lieu, il y aurait château ici en ce lieu") ? »

[34].

Le prieuré de Goélo-Forest

Un document de 1332[35] évoque un prieuré dénommé "Goélo-Forest" : ce fut semble-t-il un prieuré régulier, habité par des moines sans doute jusque dans le courant du XVIe siècle. Le prieuré est alors en commende. À la fin du XVIIe siècle, le prieur commendataire est Hervé de la Palue[36], docteur en droit, recteur de Plouguerneau et décimateur. Les prêtres desservants, recteurs et vicaires perçoivent seulement la portion congrue, les honoraires de messes et le casuel liés à leur ministère[34].

Époque moderne

Au XVIe siècle, La Forest-Landerneau faisait partie de la sénéchaussée de Brest et Saint-Renan [37].

L'activité toilière était pratiquée dans la paroisse : lin et chanvre y étaient cultivés ; quatre kanndi ont été recensés à La Forest-Landerneau et 31,4 % des inventaires après décès de la paroisse à l'époque font état de la présence de métiers à tisser[38].

En 1759, une ordonnance de Louis XV ordonne à la paroisse de La Forêt [La Forest-Landerneau] de fournir 9 hommes et de payer 59 livres pour « la dépense annuelle de la garde-côte de Bretagne »[39].

La Révolution française

Les trois députés représentant la paroisse de La Forest lors de la rédaction du cahier de doléances de la sénéchaussée de Lesneven le étaient Gouven, Gloanec et Louis Le Guen[40].

En 1793, la commune est créée sous le nom de La Forêt, nom repris en 1801, mais transformé ensuite dans le courant du XIXe siècle en La Forest avant d'adopter, par décret en date du , le nom de La Forest-Landerneau[41] - [42] (pour différencier la commune d'avec La Forêt-Fouesnant dans le même département du Finistère).

La Belle Époque

En réponse à une enquête épiscopale organisée en 1902 par Mgr Dubillard, évêque de Quimper et de Léon en raison de la politique alors menée par le gouvernement d'Émile Combes contre l'utilisation du breton par les membres du clergé, le recteur de La Forêt-Landerneau écrit : « Les instructions paroissiales se font toujours en breton et ne pourraient être comprises en français ». Yves-Marie Morvan, maire, écrit en 1903 que « le breton est le dialecte qui convient le mieux à la population», même si « la moitié au moins comprendrait un sermon français »[43].

Par arrêté du préfet du Finistère, l'école publique de La Forest-Landerneau, tenue jusque-là par les religieuses des Filles du Saint-Esprit, est laïcisée le [44].

La Première Guerre mondiale

Le monument aux morts de La Forest-Landerneau porte les noms de 34 soldats et marins morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale ; parmi eux 1 (René Le Bras) est un marin disparu en mer ; deux (Vincent Defienne et Paul Sclear) sont des soldats morts sur le front belge dès 1914 ; Jean Le Borgne est mort en Grèce le dans le cadre de l'expédition de Salonique ; la plupart des autres sont décédés sur le sol français[45].

L'Entre-deux-guerres

Le , le canot d'une goélette, La Tramontane, naviguant sur l'Élorn entre Landerneau et Brest avec treize passagers, chavira à hauteur de La Forest-Landerneau ; le drame fit six victimes dont une mère et ses deux fillettes[46].

La Seconde Guerre mondiale

Le monument aux morts de La Forest-Landerneau porte les noms de 3 personnes mortes pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale dont François Guével, mort le à Luttre (Belgique) et Paul Respriget, mort le à Mulhouse[45].

André Garrec et Marcel Boucher, de Brest, et Guy Raoul, de Saint-Marc, furent tués près de La Forest-Landerneau le par des gendarmes allemands ; l'un de ceux-ci fut également tué dans les échanges de coups de feu[47].

L'après Seconde Guerre mondiale

Deux soldats originaires de La Forest-Landerneau (Henri Michel et Gabriel Toullec) sont morts pour la France pendant la guerre d'Indochine[45].

Politique et administration

Liste des maires

Démographie

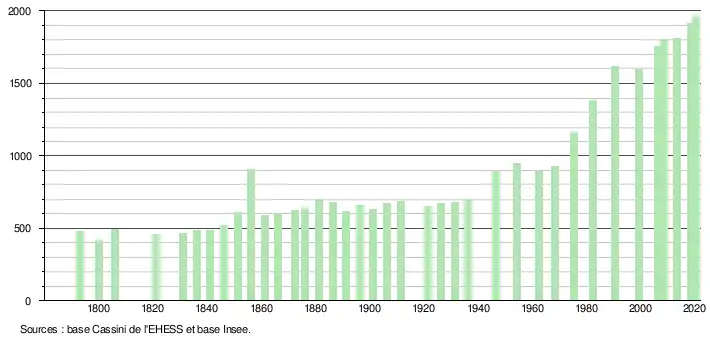

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[59]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008[60].

En 2020, la commune comptait 1 962 habitants[Note 7], en augmentation de 9 % par rapport à 2014 (Finistère : +1,25 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Lieux et monuments

- Le château de Joyeuse Garde classé au titre des monuments historiques[62].

- Le manoir de la Grande Palud (XVe siècle). À L'intérieur, dans une des salles, on peut voir des poutres avec des traces de polychromies avec phylactères et inscriptions[63].

- L'église paroissiale Saint-Ténénan date de 1887 mais a remplacé un édifice antérieur datant de 1761 qui lui-même avait remplacé une ou des églises plus anciennes.

- « Certains objets se trouvant dans l’église actuelle proviennent d’une église plus ancienne encore : les fonts baptismaux datent de 1603, un banc de 1660, la chaire de 1714. Un tableau placé au-dessus de la porte de la sacristie évoque un édifice gothique des XIIIe – XIVe siècle. Ainsi retrouve-t-on, en remontant le temps, l'église dans laquelle des Bénédictins dépendant de l'abbaye de Saint-Mathieu ont prié. Le presbytère actuel est vraisemblablement le prieuré-cure d’avant la Révolution. Deux fermes proches portent les noms de Keramanac’h bras et Keramanac’h bihan ( "grand et petit village du moine ou des moines") [34]. »

Les restes d'un ancien calvaire.

Les restes d'un ancien calvaire.

- Une statue de Taliesin, « prince des magiciens, barde du roi Arthur », par R. Joncourt, se trouve depuis 2000 sur la place de la Mairie.

Personnalités liées à la commune

- Goulven Morvan, né en 1819 et mort en 1891 à La Forest-Landerneau.

Voir aussi

Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[4].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[5].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- populations légales 2008 sur le site de l’INSEE

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Bretagne », sur www.chambres-agriculture-bretagne.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Pencran - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre La Forest-Landerneau et Pencran », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Pencran - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre La Forest-Landerneau et Guipavas », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Brest-Guipavas - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Brest-Guipavas - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Brest-Guipavas - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Les communes soumises à la loi littoral. », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr, (consulté le ).

- « La loi littoral », sur www.collectivites-locales.gouv.fr (consulté le ).

- « Loi relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. », sur www.cohesion-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Hervé Abalain, « Noms de lieux bretons - Page 68, Editions Jean-paul Gisserot » (ISBN 2877474828, consulté le ).

- Selon Albert le Grand, Tinidor serait en fait le nom de son père

- « Nominis », sur cef.fr (consulté le ).

- Vita S. Tenenani, manuscrit retranscrit par P. du Paz et cité par Arthur de La Borderie

- http://www.infobretagne.com/forest-landerneau.htm

- Valentine Vattier d'Ambroyse, "Le littoral de la France", tome 2, 1890, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1019834/f360.image

- Vita S. Tenenani, cité dans : Albert Le Grand, Les vies des saints de la Bretagne Armorique : ensemble un ample catalogue chronologique et historique des evesques d'icelle... et le catalogue de la pluspart des abbés, blazons de leurs armes et autres curieuses recherches... (5e éd.), J.Salaün, Quimper, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5038760/f345.image.r=Guerlesquin.langFR

- A. Mahé de la Bourdonnais, " Voyage en Basse-Bretagne ...", 1892, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k555953/f66.image.r=Kerhuon.langFR

- Marie-Claude Des Déserts, "Le château de Joyeuse-Garde. Compte rendu des fouilles", Bulletin de la Société archéologique du Finistère, tome XCVI, 1970

- http://www.amis-st-mathieu.org/spip.php?article15

- Dom Morice (Preuves, Tome I, colonnes 1361-1362)

- La famille de La Palue était seigneur du manoir de "La Grande Palue" en Beuzit-Conogan, paroisse désormais disparue annexée par Landerneau

- Jean Kerhervé, Anne-Françoise Perès, Bernard Tanguy, Les biens de la Couronne dans la sénéchaussée de Brest et Saint-Renan, d'après le rentier de 1544, Institut culturel de Bretagne, 1984.

- Andrée Le Gall-Sanquer, Jean-Luc Richard, Marie-Louise Richard, "L'or bleu (An aour glaz) : le lin au pays de Landerneau-Daoulas", Association Dourdon, Cloître Imprimeurs, 2005, [ (ISBN 2-9505493-1-4)]

- "Ordonnance... portant imposition pour la dépense annuelle de la garde-côte de Bretagne", 1759, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97412315/f7.image.r=Plovan?rk=21459;2

- J. Madival et E. Laurent, "Archives parlementaires de 1787 à 1860 : recueil complet des débats législatifs et politiques des Chambres françaises" , imprimé par ordre du Corps législatif. 1er série, 1787-1799, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k480097g/f495.image.r=Locquenole.langFR

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Journal officiel du 2 juin 1955, page 5602

- Fanch Broudic, L'interdiction du breton en 1902 : la IIIe République contre les langues régionales, Spézet, Coop Breizh, , 182 p. (ISBN 2-909924-78-5).

- Journal L'Aurore, n° du 7 septembre 1902, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k728482v/f2.image.r=Plomodiern?rk=42918;4

- « Monument aux morts La Forest-Landerneau », sur MemorialGenWeb (consulté le ).

- Journal Ouest-Éclair n°9777 du 1er août 1928, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6575319/f5.image.r=Dirinon.langFR

- Éric Rondel, "Crimes nazis en Bretagne (septembre 1941-août 1944)", éditions Astoure, 2012, (ISBN 978-2-36428-032-8).

- Jean René Kerbaol, né le à Beuzit-Conogan, décédé le au bourg de Guipavas.

- Simon Morvan, né le à Guipavas, décédé le à La Forest-Landerneau.

- François Jézéquel, né le à Guipavas, décédé le à Penquéar Bras en La Forest-Landerneau.

- François-Marie Jézéquel, né le à La Forest-Landerneau, décédé le à La Forest-Landerneau.

- Yves-Marie Morvan, né le à Poul-ar-Velin en La Forest-Landerneau, décédé le à La Forest-Landerneau.

- Athanase Vacheront, né le à La Forest-Landerneau, décédé le à La Forest-Landerneau.

- Yves Appéré, né le au Folgoët, décédé le à Cobalan en La Forest-Landerneau.

- Jean Marie Morvan, né le à Poul-ar-Velin en La Forest-Landerneau, décédé le à La Forest-Landerneau.

- « Vœux de la municipalité, hommage à Yves Loaec », Le Télégramme, (lire en ligne).

- « La Forest-Landerneau. David Roulleaux est élu maire avec quatre adjoints », Ouest-France, (lire en ligne).

- « Répertoire national des élus (RNE) - version du 24 juillet 2020 », sur le portail des données publiques de l'État (consulté le )

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- « Notice n°PA00089961 », sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Christel Douard et Jean Kerhervé, Manoirs : Une histoire en Bretagne, Châteaulin, Locus Solus, , 215 p. (ISBN 978-2-36833-338-9), p. 148.

.jpg.webp)

.jpg.webp)