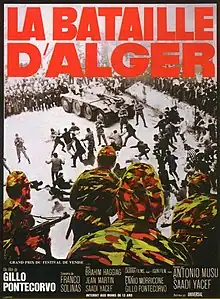

La Bataille d'Alger

La Bataille d'Alger (italien : La battaglia di Algeri, arabe : معركة الجزائر), est un film algéro-italien de Gillo Pontecorvo, sorti en 1966. Le récit se déroule pour l'essentiel entre 1954 et 1957 et prend pour cadre, comme son titre l'indique, la bataille d'Alger. Il s'agit d'une reconstitution de la vraie bataille d'Alger de 1957, à l'occasion du soulèvement de la population algérienne musulmane par le FLN contre le pouvoir colonial français, et de la tentative du détachement parachutiste de l'armée française de « pacifier » le secteur.

| Titre original |

arabe : معركة الجزائر italien : La battaglia di Algeri |

|---|---|

| Réalisation | Gillo Pontecorvo |

| Scénario | Franco Solinas d'après un livre de Yacef Saâdi |

| Musique | Ennio Morricone |

| Acteurs principaux | |

| Sociétés de production |

Igor Film Casbah Films (société) |

| Pays de production |

|

| Genre |

Guerre Drame Historique Politique |

| Durée | 121 minutes |

| Sortie | 1966 |

![]() Pour plus de détails, voir Fiche technique et Distribution

Pour plus de détails, voir Fiche technique et Distribution

Le film retrace principalement l'histoire d'Ali la Pointe lors de « la bataille d'Alger », et de la lutte pour le contrôle du quartier de la Casbah à Alger, entre les militants du FLN et les parachutistes français de la 10e DP, pendant la guerre d'Algérie.

Il a remporté le Lion d'or à la Mostra de Venise 1966 et il a été sélectionné comme l'un des 100 films italiens à sauver[1].

Synopsis

En 1954 à Alger, le Front de libération nationale (FLN) diffuse son premier communiqué : son but est l'indépendance nationale vis-à-vis de la France, et la restauration de l'État algérien. Ali la Pointe propose des parties de bonneteau. Repéré par la police, il s'enfuit mais se fait agresser par un passant, il réplique et se fait tabasser par le reste du groupe. Rattrapé par la police, il est arrêté. Emprisonné, il assiste par la fenêtre de sa cellule à l'exécution d'un nationaliste par guillotine. Le FLN le contacte.

Cinq mois plus tard, il réalise une première mission pour le FLN : il tire au pistolet sur un policier. L'arme, qui lui est fournie au dernier moment, n'est pas chargée. Il s'enfuit. En rencontrant plus tard El-hadi Jaffar, un homme important au sein du FLN, il apprend que cette mission était un test pour voir s'il était un agent d'infiltration de la police. Jaffar estime que l'organisation n'est pas encore prête à tuer un policier.

En , le FLN décide de bannir l'usage et la vente des drogues dont l'alcool, la prostitution et le proxénétisme. Un homme ivre dans la rue est battu par des enfants. Ali la Pointe assassine un homme condamné à mort par le FLN. Des mariages clandestins sont organisés par le FLN.

Le , une série d'attentats vise des policiers. Leurs armes sont volées. Les policiers répliquent et tirent sur des hommes armés. Les postes de police sont renforcés, des barrages filtrants sont montés par la police et des rues sont condamnées, bloquant ainsi les quartiers arabes. Des restrictions sont prises pour la vente de produits pharmaceutiques destinés à soigner des blessures par balle, les responsables d'établissement sanitaire doivent déclarer à la police les blessés admis.

Le , une nouvelle vague d'attentats fait trois morts chez les policiers. La population des quartiers européens se fait menaçante envers les Arabes. Aidé par un commissaire, un homme dépose une bombe dans la casbah, tuant plusieurs personnes. La population manifeste le lendemain, le FLN contient la manifestation. Trois femmes sont chargées de déposer des bombes. Pour sortir de la casbah sans se faire fouiller, elles s'habillent « à l'européenne ». Les bombes explosent dans deux cafés et dans une agence Air France.

Le , les paras de la 10e DP entrent dans Alger avec pour mission de lutter contre l'activité des réseaux du FLN. Leur chef, le colonel Mathieu, comme il l'explique à ses officiers dans un briefing sur la guerre antisubversive, veut démanteler l'organisation pyramidale du FLN en procédant à des arrestations et des interrogatoires, sous-entendant le recours à la torture.

En prévision d'une discussion sur l'Algérie à l'ONU, le FLN organise huit jours de grève générale pour montrer le soutien dont il dispose parmi la population. La grève est massivement suivie. Usant de violences, les militaires obligent une partie de la population à travailler. L'ONU refuse d'intervenir en Algérie.

Les méthodes de Mathieu s'avèrent efficaces, il obtient l'identité de l'État-major du FLN, dont font partie Jaffar et Ali la Pointe. Larbi Ben M'hidi, un des fondateurs du FLN est arrêté. Il meurt dans sa cellule dans des circonstances troublantes. La torture est employée au cours d'interrogatoires : chalumeau, électricité, eau… Les attentats continuent.

Les militaires remontent jusqu'à l'état-major du FLN. Pris au piège, Jaffar se rend le . Le , Ali la Pointe est aussi pris au piège avec d'autres combattants. Il ne se rend pas, l'armée fait exploser la cachette.

Le , après deux années de calme, la population d'Alger manifeste. Des militaires tirent sur des manifestants. L'opinion publique française est influencée par ces manifestations. Des hommes politiques français cherchent alors à redéfinir la relation de la France avec l'Algérie. Finalement, le , l'Algérie devient indépendante.

Fiche technique

- Titre français : La Bataille d'Alger[2]

- Titre original italien : La battaglia di Algeri

- Titre original algérien : معركة الجزائر, Maarakat medinat el Djezaïr

- Réalisation : Gillo Pontecorvo

- Assistant réalisateur : Ruggero Deodato et Giuliano Montaldo

- Scénario : Franco Solinas d'après un livre de Yacef Saadi

- Musique : Ennio Morricone et Gillo Pontecorvo

- Musicien : Le tambour militaire solo, qui est entendu tout au long du film, est joué par le célèbre batteur italien Pierino Munari.

- Photographie : Marcello Gatti

- Montage : Mario Morra et Mario Serandrei

- Production : Antonio Musu pour Igor Film (Italie) ; Yacef Saadi pour Casbah Film (Algérie)

- Production exécutive : Ruggero Deodato

- Sociétés de distribution : StudioCanal

- Budget : 800 000 dollars

- Pays de production :

Algérie et

Algérie et  Italie

Italie - Langues originales : français, arabe, italien et anglais

- Format : noir et blanc - 1,85:1 - mono - 35 mm

- Genre : Guerre, drame, historique, politique, néoréalisme

- Durée : 121 minutes

- Mention CNC : interdit aux moins de 12 ans, art et essai (visa d'exploitation no 37251 délivrée le )[3]

- Date de sortie :

Distribution

- Brahim Hadjadj : Ali la Pointe

- Jean Martin : Le colonel Mathieu

- Yacef Saadi : Djafar, le chef de la Zone autonome d'Alger, (où il joue son propre rôle)

- Mohammed Beghdadi : Larbi Ben M'hidi

- Mohamed Ben Kassen : Petit Omar

- Fouzia El Kader : Halima, l'une des filles du réseau bombes

- Samia Kerbash : Une des filles du réseau bombes

- Ugo Paletti : Le capitaine des parachutistes français

- Larbi Zekkal : Un combattant du FLN, (non crédité au générique)

- Rouiched : Le rôle de l'ivrogne (non crédité au générique)

Conception et réalisation

Développement du scénario et production

Dès 1957, Gillo Pontecorvo et Franco Solinas souhaitent réaliser un premier film, nommé Paras, centré sur la figure d'un parachutiste français. Ils se documentent sur le sujet, aidés par leur ami Bernardo Valli, correspondant de guerre en Algérie. Ce projet de long-métrage, qui se déroulerait en Italie puis en Algérie, est alors centré sur l'histoire d'un parachutiste démobilisé, devenu photographe travaillant pour une agence de presse, et renvoyé à Alger pour couvrir les évènements de la fin de la guerre, notamment les attentats de l'OAS. Ils pensent alors à l'acteur américain Paul Newman pour le rôle titre. Finalement, ce projet de film est abandonné[4] - [5].

Dans le même temps, Yacef Saadi, un des chefs militaires du FLN à Alger, souhaite adapter le livre qu’il a écrit pendant ses cinq ans d’emprisonnement, et fait publier dès l’été 1962, Souvenirs de la bataille d’Alger. Aidé par le réalisateur René Vautier, Saadi rédige un synopsis de vingt-cinq pages et le soumet à un certain nombre de producteurs parisiens, mais sans succès[6].

Désespérant de voir le film être réalisé en France, il se tourne alors vers l’Italie. Il obtient un entretien avec Luchino Visconti qui décline le projet, mais lui suggère de le soumettre à Gillo Pontecorvo. Yacef Saadi propose alors à Pontecorvo l'idée d'un film fondé sur son expérience dans l'ALN[7]. Le réalisateur communiste italien accepte mais à condition d'avoir carte blanche[8]. Yacef Saadi obtient une aide financière du président algérien Ahmed Ben Bella et fonde sa société de production cinématographique, Casbah Films, largement financée par le jeune État algérien[4]. Franco Solinas écrit alors sur un nouveau scénario, fondé en partie sur les mémoires de Saâdi, mais également sur ses propres recherches.

Tournage

Le tournage de La Bataille d'Alger débute en 1965, trois ans après la fin des hostilités en Algérie, et dure six mois. Le film est tourné avec des non-professionnels, à l'exception de Jean Martin, signataire du Manifeste des 121, dans le rôle du colonel Mathieu à la tête des parachutistes français[9]. Ali la Pointe est interprété par Brahim Haggiag, un paysan sans instruction découvert par Pontecorvo sur un marché d'Alger. Yacef Saadi interprète son propre rôle, celui de chef FLN de la zone autonome d'Alger[10].

Ce film a été tourné dans la Casbah d'Alger, caméra à l'épaule[10]. Les combattants survivants de la bataille d'Alger de 1957 ont servi de conseillers techniques[10]. Certaines scènes d'intérieur, dont celle de la réception au cours de laquelle le commissaire prend congé d'une maîtresse de maison, ont été visiblement réalisées en France. Les premières images ont été tournées à la cité Climat de France, 5 000 logements, construite par l'architecte Fernand Pouillon juste au-dessus de Bab El Oued.

Le ministre de la Défense algérien Houari Boumédiène met à disposition les véhicules, les uniformes et même des soldats pour les besoins du tournage. Ainsi, les véhicules de transport de troupes et les chars de l'armée française que l'on peut voir dans le film ne sont pas français mais russes, en effet, ce sont des VTT BTR-152 et des automoteurs blindés SU-100 prêtés par l'armée algérienne qui se fournissait en URSS.

Le tournage ayant eu lieu à Alger au moment du coup d'État de 1965, les chars utilisés pour le film ont entraîné la confusion des autorités avec les vrais chars du putsch, ce qui a grandement facilité ce dernier[4].

Comparaison avec les faits réels

Le film se base sur des faits réels. Ainsi on voit le commissaire et Henri qui vont rue de Thèbes dans la casbah poser une bombe. L'attentat fait de nombreuses victimes tuées dans leur sommeil (80 morts et une centaine de blessés)[11]. Plusieurs d'entre elles sont des enfants[12].

Le passé de délinquant du héros du film, Ali la Pointe, est clairement évoqué, et son passé de proxénète fortement suggéré (scènes de la tournée des bordels ainsi que de l'exécution d'Hacène). Son côté romantique transparaît principalement dans sa volonté de lutter sans concession (il est contre l'arrêt des attentats pendant la grève générale) et surtout dans son sacrifice final, préférant la mort plutôt que la honte de la capture. Son courage, ainsi que celui de beaucoup de combattants algériens morts pour leur cause, sera salué par le colonel Philippe Mathieu (inspiré de la figure du colonel Bigeard[13]').

Les attentats du FLN sont bien présentés comme des actes de terreur : assassinats de gendarmes et de policiers, scène des attentats à la bombe dans le Bar, la discothèque et l'agence Air France, où la caméra s'attarde longuement sur les victimes avant l'explosion : des gens tout à fait normaux, des enfants (comme ce fut le cas pour Nicole Guiraud (10 ans) et Danielle Michel-Chich (7 ans) victimes de l'attentat du Milk-Bar). Après l'explosion, le calvaire des victimes est également abondamment présenté, amplifié par le fait que quelques minutes auparavant ceux-ci étaient tranquillement en train de danser ou de boire un verre.

Le colonel Mathieu est présenté comme un soldat digne qui a une mission difficile, et qui doit utiliser des moyens exceptionnels. À aucun moment il n'est présenté comme un monstre ou un tortionnaire. Dans de très nombreuses scènes le personnage a le loisir d'exprimer son point de vue et de justifier ses actions[13]'. Le colonel Mathieu présente l'« interrogatoire » comme méthode pour obtenir des réponses. Cependant, historiquement la torture a commencé avant l'intervention de l'armée[14].

La question de la torture est abordée comme un constat : seules quelques scènes montrent des actes de torture[15] sur des personnes dont on ne sait pas si elles sont « coupables » ou pas, ce qui aurait pu justifier le fait qu’on les maltraite, même si c’est moralement discutable car à cette période les gens étaient arrêtés au hasard et torturés[16].

Cependant le film présente la torture comme ayant été efficace pour démanteler le réseau du FLN d'Alger, ce qui est aujourd'hui une position très controversée[13]'. Ainsi, dans une des premières scènes, après avoir torturé un homme, les soldats offrent du café au prisonnier et le rassurent, quand bien même ils obéissent au plan d'action de l'armée : utiliser ledit homme afin de parvenir au cœur de l'organisation du FLN, pour démanteler ce dernier. Qu'en est-il de la réalité ? Henri Alleg décrit le centre de tri où il était détenu comme "Une école de perversion pour les jeunes Français", un avis partagé par Pierre Leulliette, membre du 2e Régiment de Parachutistes Coloniaux (2e RPC) : « Au début, dit-il, les paras abordèrent ces méthodes, plutôt nouvelles pour eux, d'abord avec réticence, puis de bon cœur»[17].

Les ambiguïtés de la presse de l'époque sont présentées, y compris celles du journal communiste L'Humanité : tous réclamaient une action ferme et rapide des autorités au début de l'insurrection, pour mettre fin à celle-ci et restaurer l'ordre.

En conclusion, le film montre que chaque camp se bat avec les moyens dont il dispose. Le FLN, pour faire face à l'armée française et démoraliser l'occupant, ne semble pas avoir d'autre choix que d'organiser des attentats. L'armée française pour démanteler les réseaux et protéger les ressortissants européens ne semble pas avoir d'autre choix que d'utiliser la torture[13]'.

Pour Ken Loach, La Bataille d'Alger est un film anti-impérialiste qui montre l'impact du colonialisme sur la vie quotidienne de gens ordinaires[18].

Christelle Taraud, quant à elle, s’attaque à ce qu'elle considère comme un des tabous de l’histoire française : la violence sexuelle coloniale : « tout ce que la vieille Europe comptait de pédophiles accourait en Algérie pour donner libre cours à ses vices. Les grands artistes homosexuels d’André Gide à Henry de Montherlant passaient chaque année quelques semaines en Algérie sous prétexte de “voyages d’études" »[19]. Un État proxénète[20]. Pour elle, « entre le petit Omar et Ali la Pointe il y a donc un lien évident : celui de la pauvreté et de la révolte contre l’humiliation et l’injustice – lien qui les a tous les deux conduits au nationalisme. »[19] Ce que montre bien le film, selon elle, « ce n’est pas seulement la reprise en main politique de la casbah mais aussi sa moralisation ». Elle utilise le film en 2008 comme source primaire d'une étude des enfants de rue jusqu'aux années 1960, le décrit ainsi : « Le fait que La Bataille d’Alger soit de plus clairement un film de propagande [...] accentue encore l’idée que le discours qui y est véhiculé procède, au même titre qu’un tract ou qu’un communiqué du FLN, de l’énoncé du projet politique et de la place que chacun doit y trouver. »[19]

Accueil critique

La présentation officielle de ce film à la Mostra de Venise 1966 suscita la mauvaise humeur de la délégation française qui n'assista pas à la projection du film. Par la suite, la défiance initiale se transforma en vindicte contre le jury et contre les responsables de la Mostra lorsque les officiels français - Robert Bresson et François Truffaut étaient pressentis comme vainqueurs - apprirent que le Lion d'Or était attribué à Gillo Pontecorvo et La Bataille d'Alger ; le film reçut ainsi le Lion d'Or malgré l'opposition de la France[21]. Pour le critique suisse Freddy Buache, « la passion, teintée de chauvinisme généralement inavoué, brouilla les jugements ; on proclama le film partisan, caricatural et, pour tout dire médiocre […] ». Puis il ajoute que nous sommes, selon lui, « en présence d'une œuvre magnifique et rigoureuse qui évite avec une rare délicatesse l'ensemble des défauts énumérés avec complaisance à son sujet : pas de manichéisme, pas d'exploitation romanesque d'un thème qui demeure d'un bout à l'autre grave et lyrique ».

Il fait partie des 100 films italiens à sauver[1], une initiative qui a pour finalité de mettre en avant 100 pellicules de films qui ont contribué au changement de la mémoire collective de l'Italie entre 1942 et 1978. Selon le classement établi par Sight & Sound, revue de cinéma du British Film Institute, La Bataille d’Alger est classé le 48e film sur les 50 meilleurs films de tous les temps[22], et 120e sur la liste du magazine Empire des 500 meilleurs films de tous les temps[23].

Accueil en France

Le réalisateur et journaliste communiste Gillo Pontecorvo et l'acteur-producteur et membre du FLN Yacef Saadi ont constitué un témoignage portant sur un épisode de la guerre d'Algérie particulièrement impitoyable[24] - [25].

Initialement interdit en France, le film est diffusé brièvement en 1970 mais retiré des écrans, sous la pression d'associations d'anciens combattants, de manifestations d'extrême droite, après une campagne haineuse et des menaces d'attentats à la bombe. Plusieurs projections sont annulées après différents incidents à Orléans, à Laval et à Lons-le-Saunier. À Saint-Étienne, le projectionniste découvre un sac bourré d'explosifs[10].

Le film attendit 1971 pour sortir normalement[25]. Le , une forte charge de plastic, placée dans le hall d'un cinéma de Béziers qui projetait La Bataille d'Alger, explose et cause d'importants dégâts matériels. En , à Paris, deux personnes sont blessées lors d'un attentat contre le cinéma Saint-Séverin[26].

Le film resta censuré à la télévision en France, jusqu'en 2004, car considéré comme un film de propagande, brisant des tabous sur le comportement militaire français au cours de ce qui ne s'est longtemps appelé en France que de simples événements, et s'attaquant à des traumatismes alors récents[27].

Le film fut tourné trois ans après l'indépendance de l'Algérie et le rapatriement de 800 000 pieds-noirs et juifs séfarades, dont la plupart n'avaient jamais foulé le sol de la métropole, leurs familles vivant en Algérie depuis plus d'un siècle. Et à l'expatriation et expropriation de ces deux catégories de civils s'ajoute l'exode des indésirables harkis, leur internement dans des camps et leur mise à l'écart de la population métropolitaine.

Ce film a inspiré R.A.S. (1973) d'Yves Boisset.

Influences du film

Le film, qui a été produit pendant l'ère de la décolonisation, a inspiré des mouvements de militantisme anti-impérialiste, des luttes ouvrières et des mouvements étudiants dans le monde entier. Il a été interdit dans plusieurs pays tels qu'en Afrique du Sud (pendant l'apartheid), au Brésil, dans l'État impérial d'Iran, au Mexique, en Uruguay et dans d'autres endroits, en raison de la crainte d'incitation à la rébellion.

Pendant le procès qui s'est tenu à New York en 1971 des Panther 21, des membres du Black Liberation Army accusés de conspirer afin de faire exploser des bombes dans les grands magasins, les commissariats de police et d'autres endroits à travers la ville, le procureur, dans une tentative d'influencer le jury vers une condamnation, a montré le film aux jurés pour démontrer qu'ils y ont tiré leur inspiration[28]. Les forces de l'ordre pour contrer leurs attaques l’ont également visionné afin d'adapter leurs tactiques et stratégies[29].

Le film est évoqué dans le livre Chien Blanc de Romain Gary lorsque Lloyd Katzenelenbogen conduit le narrateur vers la nouvelle résidence de Keys.

En 2016, deux rappeurs algériens, Donquishoot (Rabah, membre du groupe de rap MBS) et Diaz (Farid), sur des images en noir et blanc du réalisateur Gillo Pontecorvo, se réapproprient le héros national de la guerre d’indépendance algérienne, dans un texte très politique qui laisse entendre que les inégalités de l’époque de la colonisation n’ont pas complètement disparu[30].

Le thème principal composé par Ennio Morricone a été repris par Quentin Tarantino pour son film, Inglourious Basterds (2009).

Utilisation par les militaires

Ce film était régulièrement projeté aux stagiaires étrangers de l'École des Amériques (installée tout d'abord au Panama puis sur le territoire américain), dans le cadre des études relatives aux guerres de type révolutionnaire. Le réalisme poussé de la mise en scène et du scénario ont fait que ce film a été utilisé à contre-emploi par certains services de renseignement[31].

Selon le journal Le Monde (), quelques mois après le début de l'intervention de la coalition en Irak, les officiers de l’état-major de l'armée américaine et quelques civils sont invités à visionner le film La Bataille d'Alger dans un auditorium au Pentagone[32], afin d'avoir un aperçu de la guerre subversive menée par la France durant cette période et faire un parallèle avec les problèmes rencontrés lors de l'occupation de Bagdad durant la guerre en Irak. Et sur les cartes d'invitation envoyées à ces officiers de l’état-major, on peut lire ceci : « Comment gagner la bataille contre le terrorisme et perdre la guerre des idées ? » L'invitation stipulait aussi : « Des enfants tirent sur des soldats à bout portant, des femmes mettent des bombes dans des cafés et bientôt toute la population arabe communie dans une ferveur folle. Les Français ont un plan, ils obtiennent un succès tactique, mais ils subissent un échec stratégique, cela vous rappelle quelque chose ? Pour comprendre pourquoi, venez à cette projection rare. »[33] D'après Donald Rumsfeld qui a assisté à la projection du film, « La Bataille d'Alger est un modèle d'enseignement sur la guérilla urbaine pour mieux comprendre le développement de la guerre en Irak ».

Distinctions

Récompenses

- Mostra de Venise 1966 : Lion d'or (ce qui provoqua la colère de la délégation française) et Prix FIPRESCI de la Mostra de Venise.

- New York Film Critics Circle pour le meilleur film en langue étrangère.

- Prix de la Ville de Venise au Mostra de Venise 1966.

- Prix de la Société nationale des critiques de cinéma aux États-Unis.

- Rubans d'argent du meilleur réalisateur, producteur et photographie au Syndicat national des journalistes cinématographiques italiens.

- Gobelets d'Or du meilleur réalisateur.

- UN-Award, British Academy of Film and Television Arts/BAFTA 1972[34].

- Kinema Junpo Awards 1968[35].

- Primé à Cannes.

Nominations

- Rubans d'argent du meilleur scénario, musique et design de production au Syndicat national des journalistes cinématographiques italiens.

- C'est le seul film dans l'histoire des Oscars à être nommé lors de deux années non consécutives, pour la catégorie meilleur film en langue étrangère en 1967, et pour l'Oscar du Meilleur réalisateur et du meilleur scénario original en 1969[35].

Notes et références

- (it) « La battaglia di Algeri », sur retedeglispettatori.it (consulté le )

- « La Bataille d'Alger », sur encyclocine.com (consulté le )

- « La Bataille d'Alger : Visa et Classification », sur cnc.fr, CNC (consulté le )

- La Bataille d'Alger, un film dans l'Histoire, documentaire de Malek Bensmaïl, 117 minutes, Paris, 2017.

- « Malek Bensmaïl : « C’est le film de l’Algérie » », sur Afrique magazine (consulté le )

- Élie Tenenbaum, « La Bataille d’Alger : manuel de guérilla ou leçon de cinéma ? », Inflexions, vol. N° 42, no 3, , p. 159 (ISSN 1772-3760, DOI 10.3917/infle.042.0159, lire en ligne, consulté le )

- The Source". The Battle of Algiers booklet accompanying the Criterion Collection DVD release, p. 14.

- « La Bataille d'Alger apprend à faire du cinéma », L'Humanité, (lire en ligne, consulté le )

- Antoine de Baecque, « Gillo Pontecorvo, l'arme à gauche », sur Libération (consulté le )

- Florence Beaugé, « La Bataille d'Alger », Le Monde.fr, (ISSN 1950-6244, lire en ligne, consulté le )

- Florence Beaugé-ENVOYÉE SPÉCIALE, « 50 ans après : les survivants du », Le Monde.fr, (ISSN 1950-6244, lire en ligne, consulté le )

- SaLiMFilms, « La Bataille D'Alger-معركة الجزائر. Film Complet », (consulté le )

- le colonel Mathieu, inspiré de la figure du général Bigeard, dans le film La Bataille d'Alger

- « Des chrétiens dans la guerre d'Algérie », La Croix, (ISSN 0242-6056, lire en ligne, consulté le )

- MusicAreaHQ, « The Battle of Algiers - Torture scene », (consulté le )

- Institut National de l’Audiovisuel – Ina.fr, « Témoignages sur "la bataille d'Alger" et la torture », sur Ina.fr, (consulté le )

- (en-US) « Torture in a Savage War of Peace: Revisiting the Battle of Algiers - War on the Rocks », War on the Rocks, (lire en ligne, consulté le )

- (en) « In short: Ken Loach on The Battle of Algiers », sur openDemocracy (consulté le )

- Les yaouleds : entre marginalisation sociale et sédition politique, rhei.revues.org, Christelle Taraud, Revue d'histoire de l'enfance "irrégulière", Numéro 10, 2008, p. 59-74

- Germaine Aziz, Les chambres closes, Paris, Stock, , 256 p. (ISBN 978-2-234-00883-0 et 2-234-00883-2)

- Comme hors-la-loi, ces films ont fait scandale, magazine Le Point, no 1984 du 23 septembre 2010

- British Film Institute

- Empire's 500 Greatest Movies of All Time

- « La bataille d'Alger : Victoire ou défaite ? » par Rémi Kauffer

- « Gillo Pontecorvo, le réalisateur de La Bataille d’Alger n’est plus » par Dominique Widemann, article du journal L'Humanité, le 14 octobre 2006.

- « Attentat contre un cinéma de Béziers qui projette », Le Monde.fr, (ISSN 1950-6244, lire en ligne, consulté le )

- « INA - Jalons - La Bataille d'Alger, film de Gillo Pontecorvo, censuré en France - Ina.fr », sur INA - Jalons (consulté le )

- Edith Evans Asbury, « ‘Battle of Algiers’ Is Presented At Black Panthers' Trial Here », The New York Times, (ISSN 0362-4331, lire en ligne, consulté le )

- (en) Danny O. Coulson, No Heroes : Inside the FBI's Secret Counter-Terror Force, , 593 p. (ISBN 978-0-671-02061-3).

- « Diaz, rap et cultures populaires à Alger », RFI Musique, (lire en ligne, consulté le )

- Voir document complet sur ce sujet Escadrons de la mort, l'école française,documentaire réalisé par Canal+ en 2004.

- Aurel, « La revue des cinés : La Bataille d'Alger de Gillo Pontecorvo », La Revue dessinée, no 21, , p. 119 (ISBN 979-10-92530-36-0)

- Sohail Daulatzai, « How The Battle of Algiers Influenced Rage Against the Machine and L.A.’s Chicano Artist Community », L.A. Weekly, (lire en ligne, consulté le )

- (en) « BAFTA Awards », sur awards.bafta.org (consulté le )

- Africultures, « Évènements », sur africultures.com (consulté le )

Annexes

Bibliographie

- Jean Lhassa, « La Bataille d'Alger », Hommage au maître Ennio Morricone, Editions du Centre d'Art d'Ixelles, Bruxelles, 1986, p. 21

- (en) Leonard Maltin, « Battle of Algiers, The », Leonard Maltin's 2001 Movie & Video Guide, Signet, New York, 2000, 1648 p., p. 93, (ISBN 0-451-20107-8)

- Jean Tulard, « Bataille d'Alger (La) », Guide des Films. A-E, Éditions Robert Laffont/Collection Bouquins, Paris, 2005, 1195 p., p. 318, (ISBN 9782221104514)

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à l'audiovisuel :

- Africultures

- Allociné

- Centre national du cinéma et de l'image animée

- Cinémathèque québécoise

- (en) AllMovie

- (en) American Film Institute

- (en) BFI National Archive

- (it) Cinematografo.it

- (pl) Filmweb.pl

- (en) IMDb

- (en) LUMIERE

- (en) Movie Review Query Engine

- (de) OFDb

- (en) Rotten Tomatoes

- (mul) The Movie Database

- La Bataille d'Alger, Roger Trinquier vs Yacef Saadi (1970)

- Interdiction en France le film La Bataille d’Alger, journal télévisé - 03/06/1970 - 2 min 25 s

- Francis Moury, La Bataille d’Alger, sur cineastes.net